2014-10-11 Sat

■ #1993. Hickey による言語外的要因への慎重論 [causation][contact][language_change][history_of_linguistics][toc]

昨日の記事「#1992. Milroy による言語外的要因への擁護」 ([2014-10-10-1]) を含め,ここ2週間余のあいだに言語接触や言語変化における言語外的要因の重要性について複数の記事を書いてきた (cf. [2014-09-25-1], [2014-09-26-1], [2014-10-04-1]) .今回は,視点のバランスを取るために,言語外的要因に対する慎重論もみておきたい.Hickey (195) は,自らが言語接触の入門書を編んでいるほどの論客だが,"Language Change" と題する文章で,言語接触による言語変化の説明について冷静な見解を示している.

Already in 19th century Indo-European studies contact appears as an explanation for change though by and large mainstream Indo-Europeanists preferred language-internal accounts. One should stress that strictly speaking contact is not so much an explanation for language change as a suggestion for the source of a change, that is, it does not say why a change took place but rather where it came from. For instance, a language such as Irish or Welsh may have VSO as a result of early contact with languages also showing this word order. However, this does not explain how VSO arose in the first place (assuming that it is not an original word order for any language). The upshot of this is that contact accounts frequently just push back the quest for explanation a stage further.

Considerable criticism has been levelled at contact accounts because scholars have often been all too ready to accept contact as a source, to the neglect of internal factors or inherited features within a language. This readiness to accept contact, particularly when other possibilities have not been given due consideration, has led to much criticism of contact accounts in the 1970s and 1980s . . . . However, a certain swing around can be seen from the 1990s onwards, a re-valorisation of language contact when considered from an objective and linguistically acceptable point of view as demanded by Thomason & Kaufman (1988) . . . .

言語接触は,言語変化がなぜ生じたかではなく言語変化がどこからきたかを説明するにすぎず,究極の原因については何も語ってくれないという批判だ.究極の原因に関する限り,確かにこの批判は的を射ているようにも思われる.しかし,当該の言語変化の直接の「原因」とはいわずとも,間接的に引き金になっていたり,すでに別の原因で始まっていた変化に一押しを加えるなど,何らかの形で参与した「要因」として,より慎重にいえば「諸要因の1つ」として,ある程度客観的に指摘することのできる言語接触の事例はある.この控えめな意味における「言語外的要因」を擁護する風潮は,上の引用にもあるとおり,1990年代から勢いを強めてきた.振り子が振れた結果,言語接触や言語外的要因を安易に喧伝するきらいも確かにあるように思われ,その懸念もわからないではないが,昨日の記事で見たように言語内的要因をデフォルトとしてきた言語変化研究における長い伝統を思い起こせば,言語接触擁護派の攻勢はようやく始まったばかりのようにも見える.

上に引用した Hickey の "Language Change" は,限られた紙幅ながらも,言語変化理論を手際よくまとめた良質の解説文である.以下,参考までに節の目次を挙げておく.

Introduction

Issues in language change

Internal and external factors

Simplicity and symmetry

Iconicity and indexicality

Markedness and naturalness

Telic changes and epiphenomena

Mergers and distinctions

Possible changes

Unidirectionality of change

Ebb and flow

Change and levels of language

Phonological change

Morphological change

Syntactic change

The study of universal grammar

The principles and parameters model

Semantic change

Pragmatic change

Methodologies

Comparative method

Internal reconstruction

Analogy

Sociolinguistic investigations

Data collection method

Genre variation and stylistics

Pathways of change

Long-term change: Grammaticalization

Large-scale changes: The typological perspective

Contact accounts

Language areas (Sprachbünde)

Conclusion

・ Hickey, Raymond. "Language Change." Variation and Change. Ed. Mirjam Fried et al. Amsterdam: Benjamins, 2010. 171--202.

2014-10-10 Fri

■ #1992. Milroy による言語外的要因への擁護 [language_change][causation][sociolinguistics][contact]

言語変化における言語外的要因と言語内的要因について,本ブログでは ##443,1232,1233,1582,1584,1977,1978,1986 などの記事で議論し,最近では「#1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy"」 ([2014-10-04-1]) でも再考した.言語外的要因の重要性を指摘する陣営に,急先鋒の1人 James Milroy がいる.Milroy は,正確にいえば,言語外的要因を重視するというよりは,言語変化における話者の役割を特に重視する論者である.「言語の変化」という言語体系が主体となるような語りはあまり好まず,「話者による刷新」という人間が主体となるような語りを選ぶ."On the Role of the Speaker in Language Change" と題する Milroy の論文を読んだ.

Milroy (144) は,従来および現行の言語変化論において,言語内的要因がデフォルトの要因であるという認識や語りが一般的であることを指摘している.

The assumption of endogeny, being generally the preferred hypothesis, functions in practice as the default hypothesis. Thus, if some particular change in history cannot be shown to have been initiated through language or dialect contact involving speakers, then it has been traditionally presented as endogenous. Usually, we do not know all the relevant facts, and this default position is partly the consequence of having insufficient data from the past to determine whether the change concerned was endogenous or externally induced or both: endogeny is the lectio facilior requiring less argumentation, and what Lass has called the more parsimonious solution to the problem.

この不均衡な関係を是正して,言語内的要因と言語外的要因を同じ位に置くことができないか,あるいはさらに進めて言語外的要因をデフォルトとすることができないか,というのが Milroy の思惑だろう.しかし,実際のところ,両者のバランスがどの程度のものなのかは分からない.そのバランスは具体的な言語変化の事例についても分からないことが多いし,一般的にはなおさら分からないだろう.そこで,そのバランスをできるだけ正しく見積もるために,Milroy は両要因の関与を前提とするという立場を採っているように思われる.Milroy (148) 曰く,

. . . seemingly paradoxically --- it happens that, in order to define those aspects of change that are indeed endogenous, we need to specify much more clearly than we have to date what precisely are the exogenous factors from which they are separated, and these include the role of the speaker/listener in innovation and diffusion of innovations. It seems that we need to clarify what has counted as 'internal' or 'external' more carefully and consistently than we have up to now, and to subject the internal/external dichotomy to more critical scrutiny.

このくだりは,私も賛成である.(なお,同様に私は伝統的な主流派の(非社会)言語学と社会言語学とは相補的であり,互いの分野の可能性と限界は相手の分野の限界と可能性に直接関わると考えている.)

Milroy (156) は論文の終わりで,言語外的要因の重視は,必ずしもそれ自体の正しさを科学的に云々することはできず,一種の信念であると示唆して締めくくっている.

There may be no empirical way of showing that language changes independently of social factors, but it has not primarily been my intention to demonstrate that endogenous change does not take place. The one example that I have discussed has shown that there are some situations in which it is necessary to adduce social explanations, and this may apply very much more widely. I happen to think that social matters are always involved, and that language internal concepts like 'drift' or 'phonological symmetry' are not explanatory . . . .

引用の最後に示されている偏流 (drift) など話者不在の言語変化論への批判については,機能主義や目的論の議論と関連して,「#837. 言語変化における therapy or pathogeny」 ([2011-08-12-1]),「#1549. Why does language change? or Why do speakers change their language?」 ([2013-07-24-1]),「#1979. 言語変化の目的論について再考」 ([2014-09-27-1]) も参照されたい.

・ Milroy, James. "On the Role of the Speaker in Language Change." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 143--57.

2014-10-07 Tue

■ #1989. 機能的な観点からみる借用の尺度 [borrowing][contact][pragmatics][discourse_marker][subjectification][intersubjectification][evolution]

言語接触の分野では,借用されやすい言語項はあるかという問題,すなわち借用尺度 (scale of adoptability, or borrowability scale) の問題を巡って議論が繰り広げられてきた.Thomason and Kaufman は借用され得ない言語項はないと明言しているが,そうだとしても借用されやすい項目とそうでない項目があることは認めている.「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]),「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1]) などで議論の一端をみてきたが,いずれも形式的な基準による尺度だった.およそ,語を代表とする自立性の高い形態が最も借用されやすく,次に派生形態素,屈折形態素などの拘束された形態が続くといった順序だ.そのなかに音韻,統語,意味などの借用も混じってくるが,これらは順序としては比較的後のほうである.

自立語が最も借用されやすく統語的な文法項目が最も借用されにくいという形式的な尺度は,直感的にも受け入れやすく,個々の例外的な事例はあるにせよ,およそ同意されているといってよいだろう.ところで,形式的な基準ではなく機能的な基準による借用尺度というものはあり得るだろうか.この点について Matras (209--10) が興味深い指摘をしている.

. . . it was proposed that borrowing hierarchies are sensitive to functional properties of discourse organization and speaker-hearer interaction. Items expressing contrast and change are more likely to be borrowed than items expressing addition and continuation. Discourse markers such as tags and interjections are on the whole more likely to be borrowed than conjunctions, and categories expressing attitudes to propositions (such as focus particles, phrasal adverbs like still or already, or modals) are more likely to be borrowed than categories that are part of the propositional content itself (such as prepositions, or adverbs of time and place). Contact susceptibility is thus stronger in categories that convey a stronger link to hearer expectations, indicating that contact-related change is initiated through the convergence of communication patterns . . . . In the domain of phonology and phonetics, sentence melody, intonation and tones appear more susceptible to borrowing than segmental features. One might take this a step further and suggest that contact first affects those functions of language that are primary or, in evolutionary perspective, primitive. Reacting to external stimuli, seeking attention, and seeking common ground with a counterpart or interlocutor. Contact-induced language change thus has the potential to help illuminate the internal composition of the grammatical apparatus, and indeed even its evolution.

付加詞や間投詞をはじめとする談話標識 (discourse_marker) や態度を表わす小辞など,聞き手を意識したコミュニケーション上の機能をもつ表現のほうが,命題的・指示的な機能をもつ表現よりも借用されやすいという指摘である.だが,談話標識はたいてい文の他の要素から独立している,あるいは完全に独立してはいなくとも,ある程度の分離可能性は保持している.つまり,この機能的な基準による尺度は,統語形態的な独立性や自由度と関連している限りにおいて,従来の形式的な基準による尺度とは矛盾しない.むしろ,従来の形式的な基準のなかに取り込まれる格好になるのではないか.

と,そこまで考察したところで,しかし,上の引用の後半で述べられている言語音に関する借用尺度のくだりでは,分節音よりも「かぶさり音韻」である種々の韻律的要素のほうが借用されやすいとある.従来の形式的な基準では,分節音や音素の借用への言及はあったが,韻律的要素の借用はほとんど話題にされたことがないのではないか(昨日の記事「#1988. 借用語研究の to-do list (2)」 ([2014-10-06-1]) の (6) を参照).韻律的要素が相対的に借用されやすいという指摘と合わせて,引用の前半部分の内容を評価すると,機能的な借用尺度の提案に一貫性が感じられる.話し手と聞き手のコミュニケーションに直接関与する言語項,言い換えれば(間)主観性を含む言語項が,そうでないものよりも借用されやすいというのは,言語の機能という観点からみて,確かに合理的だ.言語の進化 (evolution) への洞察にも及んでおり,刺激的な説である.

このように一見なるほどと思わせる説ではあるが,借用された項目の数という点からみると,discourse marker 等の借用は,それ以外の命題的・指示的な機能をもつ表現(典型的には名詞や動詞)と比べて,圧倒的に少ないことは疑いようがない.形式的な基準と機能的な基準が相互にどのような関係で作用し,借用尺度を構成しているのか.多くの事例研究が必要になってくるだろう.

・ Matras, Yaron. "Language Contact." Variation and Change. Ed. Mirjam Fried et al. Amsterdam: Benjamins, 2010. 203--14.

2014-10-06 Mon

■ #1988. 借用語研究の to-do list (2) [loan_word][borrowing][contact][pragmatics][methodology][bilingualism][code-switching][discourse_marker]

Treffers-Daller の借用に関する論文および Meeuwis and Östman の言語接触に関する論文を読み,「#1778. 借用語研究の to-do list」 ([2014-03-10-1]) に付け足すべき項目が多々あることを知った.以下に,いくつか整理してみる.

(1) 借用には言語変化の過程の1つとして考察すべき諸側面があるが,従来の研究では主として言語内的な側面が注目されてきた.言語接触の話題であるにもかかわらず,言語外的な側面の考察,社会言語学的な視点が足りなかったのではないか.具体的には,借用の契機,拡散,評価の研究が遅れている.Treffers-Dalle (17--18) の以下の指摘がわかりやすい.

. . . researchers have mainly focused on what Weinreich, Herzog and Labov (1968) have called the embedding problem and the constraints problem. . . . Other questions have received less systematic attention. The actuation problem and the transition problem (how and when do borrowed features enter the borrowing language and how do they spread through the system and among different groups of borrowing language speakers) have only recently been studied. The evaluation problem (the subjective evaluation of borrowing by different speaker groups) has not been investigated in much detail, even though many researchers report that borrowing is evaluated negatively.

(2) 借用研究のみならず言語接触のテーマ全体に関わるが,近年はインターネットをはじめとするメディアの発展により,借用の起こる物理的な場所の存在が前提とされなくなってきた.つまり,接触の質が変わってきたということであり,この変化は借用(語)の質と量にも影響を及ぼすだろう.

Due to modern advances in telecommunication and information technology and to more extensive traveling, members within such groupings, although not being physically adjacent, come into close contact with one another, and their language and communicative behaviors in general take on features from a joint pool . . . . (Meeuwis and Östman 38)

(3) 量的な研究.「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]) で示した "scale of adoptability" (or "borrowability scale") の仮説について,2言語使用者の話し言葉コーパスを用いて検証することができるようになってきた.Ottawa-Hull のフランス語における英語借用や,フランス語とオランダ語の2言語コーパスにおける借用の傾向,スペイン語とケチュア語の2限後コーパスにおける分析などが現われ始めている.

(4) 語用論における借用という新たなジャンルが切り開かれつつある.いまだ研究の数は少ないが,2言語使用者による談話標識 (discourse marker) や談話機能の借用の事例が報告されている.

(5) 上記の (3) と (4) とも関係するが,2言語使用者の借用に際する心理言語学的なアプローチも比較的新しい分野である.「#1661. 借用と code-switching の狭間」 ([2013-11-13-1]) で覗いたように,code-switching との関連が問題となる.

(6) イントネーションやリズムなど韻律的要素の借用全般.

総じて最新の借用研究は,言語体系との関連において見るというよりは,話者個人あるいは社会との関連において見る方向へ推移してきているようだ.また,結果としての借用語 (loanword) に注目するというよりは,過程としての借用 (borrowing) に注目するという関心の変化もあるようだ.

私個人としては,従来型の言語体系との関連においての借用の研究にしても,まだ足りないところはあると考えている.例えば,意味借用 (semantic loan) などは,多く開拓の余地が残されていると思っている.

・ Treffers-Daller, Jeanine. "Borrowing." Variation and Change. Ed. Mirjam Fried et al. Amsterdam: Benjamins, 2010. 17--35.

・ Meeuwis, Michael and Jan-Ola Östman. "Contact Linguistics." Variation and Change. Ed. Mirjam Fried et al. Amsterdam: Benjamins, 2010. 36--45.

2014-10-04 Sat

■ #1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy" [causation][contact][language_change]

昨日の記事「#1985. 借用と接触による干渉の狭間」 ([2014-10-03-1]) で参照した Meeuwis and Östman の言語接触に関する論文に,「言語接触における間接的な影響」 (indirect influence in language contact) という節があった.借用 (borrowing) や接触による干渉 (contact-induced interference) においては,言語Aから言語Bへ何らかの言語項が移動することが前提となっているが,言語項の移動を必ずしも伴わない言語間の影響というのもありうる.典型的な例として言語接触が引き金となって既存の言語項が摩耗したり消失したりする現象があり,英語史でも古ノルド語との接触による屈折体系の衰退という話題がしばしば取り上げられる.そこでは何らかの具体的な言語項が古ノルド語から古英語へ移動したわけではなく,あくまで接触を契機として古英語に内的な言語変化が進行したにすぎない.このようなケースは「間接的な影響」の例と呼べるだろう.「#1781. 言語接触の類型論」 ([2014-03-13-1]) で示した類型において Thomason が "Loss of features" と呼ぶところの例であり,一般に単純化 (simplification) や中和化 (neutralization) などと言及される例でもある (cf. ##928,931,932,1585,1839) .

「間接的な影響」は,当該の言語接触がなければその言語変化は生じ得なかったという点で,言語変化の原因を論じるにあたって,直接的な影響に勝るとも劣らぬ重要さをもっている.「言語接触という外的な要因に触発された内的な変化」という原因及び過程は一体をなしており,それぞれの部分へ分解して論じることはできない.したがって,内的・外的要因のどちらが重要かという問いは意味をなさない.ここでは,Meeuwis and Östman の言うように "multiple causation" あるいは "synergy" を前提とする必要がある.

. . . there is a host of generalization, avoidance, simplification and other processes at work in second-language acquisition, language shift, language death and other types of language contact, which show no isomorphic or qualitative correspondence with elements in the donor language or in a previous form of the recipient, affected language. These seemingly internal 'creations' of previously non-existent structures occur simply due to the contact situation, i.e. they would not have occurred in the language unless it had been in contact . . . and could thus not be explained without reference to a linguistic and cultural contact. Also, in all these fields, the phenomenon of 'multiple causation' or, as it is also called, 'synergy' has to be taken into account. Synergy refers to changes that occur internally in a language but are triggered by the contact with similar features, patterns, or rules in another language. Here, some qualitative resemblances to features in the donor language or in a pre-contact state of the affected language can be observed: the contact has given rise to a change in existing features. . . . '[S]ynergy' is a widely observable phenomenon that is too often slighted by keeping the distinction between internally and externally motivated language change too rigidly separate. (42)

このような現象に対しての "synergy" (相乗効果)という用語は初耳だったが,日頃抱いていた考え方に近く,受け入れやすく感じた.関連して,以下の記事も参照されたい.

・ 「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」 ([2010-07-14-1])

・ 「#1232. 言語変化は雨漏りである」 ([2012-09-10-1])

・ 「#1233. 言語変化は風に倒される木である」 ([2012-09-11-1])

・ 「#1582. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (2)」 ([2013-08-26-1])

・ 「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1])

・ 「#1977. 言語変化における言語接触の重要性 (1)」 ([2014-09-25-1])

・ 「#1978. 言語変化における言語接触の重要性 (2)」 ([2014-09-26-1])

・ Meeuwis, Michael and Jan-Ola Östman. "Contact Linguistics." Variation and Change. Ed. Mirjam Fried et al. Amsterdam: Benjamins, 2010. 36--45.

2014-10-03 Fri

■ #1985. 借用と接触による干渉の狭間 [contact][loan_word][borrowing][sociolinguistics][language_change][causation][substratum_theory][code-switching][pidgin][creole][koine][koineisation]

「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1]) と「#1781. 言語接触の類型論」 ([2014-03-13-1]) でそれぞれ見たように,言語接触の類別の1つとして contact-induced language change がある.これはさらに借用 (borrowing) と接触による干渉 (shift-induced interference) に分けられる.前者は L2 の言語的特性が L1 へ移動する現象,後者は L1 の言語的特性が L2 へ移動する現象である.shift-induced interference は,第2言語習得,World Englishes,基層言語影響説 (substratum_theory) などに関係する言語接触の過程といえば想像しやすいかもしれない.

この2つは方向性が異なるので概念上区別することは容易だが,現実の言語接触の事例においていずれの方向かを断定するのが難しいケースが多々あることは知っておく必要がある.Meeuwis and Östman (41) より,箇条書きで記そう.

(1) code-switching では,どちらの言語からどちらの言語へ言語項が移動しているとみなせばよいのか判然としないことが多い.「#1661. 借用と code-switching の狭間」 ([2013-11-13-1]) で論じたように,borrowing と shift-induced interference の二分法の間にはグレーゾーンが拡がっている.

(2) 混成語 (mixed language) においては,関与する両方の言語がおよそ同じ程度に与える側でもあり,受ける側でもある.典型的には「#1717. dual-source の混成語」 ([2014-01-08-1]) で紹介した Russenorsk や Michif などの pidgin や creole/creoloid が該当する.ただし,Thomason は,この種の言語接触を contact-induced language change という項目ではなく,extreme language mixture という項目のもとで扱っており,特殊なものとして区別している (cf. [2014-03-13-1]) .

(3) 互いに理解し合えるほどに類似した言語や変種が接触するときにも,言語項の移動の方向を断定することは難しい.ここで典型的に生じるのは,方言どうしの混成,すなわち koineization である.「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1]) と「#1690. pidgin とその関連語を巡る定義の問題」 ([2013-12-12-1]) を参照.

(4) "false friends" (Fr. "faux amis") の問題.L2 で学んだ特徴を,L1 にではなく,別に習得しようとしている言語 L3 に応用してしまうことがある.例えば,日本語母語話者が L2 としての英語の magazine (雑誌)を習得した後に,L3 としてのフランス語の magasin (商店)を「雑誌」の意味で覚えてしまうような例だ.これは第3の方向性というべきであり,従来の二分法では扱うことができない.

(5) そもそも,個人にとって何が L1 で何が L2 かが判然としないケースがある.バイリンガルの個人によっては,2つの言語がほぼ同等に第1言語であるとみなせる場合がある.関連して,「#1537. 「母語」にまつわる3つの問題」 ([2013-07-12-1]) も参照.

borrowing と shift-induced interference の二分法は,理論上の区分であること,そしてあくまでその限りにおいて有効であることを押えておきたい.

・ Meeuwis, Michael and Jan-Ola Östman. "Contact Linguistics." Variation and Change. Ed. Mirjam Fried et al. Amsterdam: Benjamins, 2010. 36--45.

2014-09-26 Fri

■ #1978. 言語変化における言語接触の重要性 (2) [contact][language_change][causation][generative_grammar][sociolinguistics]

昨日の記事「#1977. 言語変化における言語接触の重要性 (1)」 ([2014-09-25-1]) に引き続いての話題.昨日引用した Drinka と同じ Companion に収録されている Luraghi の論文に基づいて論じる.

生成文法における言語変化の説明は,世代間の不完全な言語の伝達 (imperfect language transmission from one generation to the next) に尽きる.子供の言語習得の際にパラメータの値が親世代とは異なる値に設定されることにより,新たな文法が生じるとする考え方だ.Luraghi (359) は,このような「子供基盤仮説」に2点の根本的な疑問を投げかける.

In spite of various implementations, the 'child-based theory' . . . leaves some basic questions unanswered, i.e., in the first place: how do children independently come up with the same reanalysis at exactly the same time . . . ? and, second, why does this happen in certain precise moments, while preceding generations of children have apparently done quite well setting parameters the same way as their parents did? In other words, the second question shows that the child-based theory does not account for the fact that not only languages may change, but also that they may exhibit no changes over remarkably long periods of time.

子供基盤仮説の論者は,この2つ目の疑問に対して次のように答えるだろう.つまり,親の世代と子の世代とでは入力となる PLD (Primary Linguistic Data) が異なっており,パラメータの値の引き金となるものが異なるのだ,と.しかし,なぜ世代間で入力が異なるのかは未回答のままである.世代間で入力が異なったものになるためには,言語習得以外の契機で変異や変化が生じていなければならないはずだ.つまり,大人の話者が変異や変化を生じさせているとしか考えられない.

子供基盤仮説のもう1つの問題点として,"the serious problem that there is no positive evidence, in terms of real data from field research, for language change to happen between generations" (360) がある.社会言語学では Labov の調査などにより変化の現場が突き止められており,経験的な裏付けがある.言語変化の拡散も記録されている.しかも,言語変化の拡散に影響力をもっているのは,ほとんどすべてのケースにおいて,子供ではなく大人であることがわかっている.

以上の反論を加えたうえで,Luraghi は言語変化(それ自身は刷新と拡散からなる)の原因は,究極的にはすべて言語接触にあると論断する.ただし,この場合,言語接触とはいっても2つの言語間という規模の接触だけではなく,2つの変種間,あるいは2つの個人語 (idiolect) 間という規模の接触をも含む.最小規模としては話し手と聞き手のみの間で展開される accommodation の作用こそが,すべての言語変化の源泉である,という主張だ.

. . . in spite of varying social factors and different relations between social groups in case of language contact and in case of internal variation, mutual accommodation of speakers and hearers is the ultimate cause of change. The fact that an innovation is accepted within a community depends on the prestige of innovators and early adopters, and may be seen as a function of the willingness of a speaker/hearer to accommodate another speaker/hearer in interaction, and thus to behave as she/he thinks the other person would behave . . . . (369)

Luraghi は,言語変化(の原因)を論じるに当たって,言語的刷新 (innovation) が人から人へと拡散 (diffusion) してゆく点をとりわけ重視している.言語変化とは何かという理解に応じて,当然ながらその原因を巡る議論も変わってくるが,私も原則として Luraghi や Drinka のように言語(変化)を話者及び話者共同体との関係において捉えたいと考えている.

・ Luraghi, Silvia. "Causes of Language Change." Chapter 20 of Continuum Companion to Historical Linguistics. Ed. Silvia Luraghi and Vit Bubenik. London: Continuum, 2010. 358--70.

2014-09-25 Thu

■ #1977. 言語変化における言語接触の重要性 (1) [contact][language_change][causation][linguistic_area][invisible_hand]

歴史言語学のハンドブックより,Drinka による言語接触論を読んだ.接触言語学を紹介しその意義を主張するという目的で書かれた文章であり,予想通り言語変化における外的要因の重要性が強調されているの.要点をよく突いているという印象を受けた.

Drinka は,接触言語学の分野で甚大な影響力をもつ Thomason and Kaufman の主張におよそ沿いながら,言語接触の条件や効果を考察するにあたって最重要のパラメータは,言語どうしの言語学的な類似性や相違性ではなく,言語接触の質と量であると論じる.また,Milroy や Mufwene の主張に沿って,言語変化は話者個人間の接触に端を発し,それが共同体へ広まってゆくものであるという立場をとる.さらに,通常の言語変化も,言語圏 (linguistic_area) の誕生も,ピジン語やクレオール語の生成過程にみられる激しい言語変化も,いずれもメカニズムは同じであると見ており,言語変化における言語接触の役割は一般に信じられているよりも大きく,かつありふれたものであると主張する.このような立場は,他書より Normalfall や "[contact . . . viewed as] potentially present in some way in virtually every given case of language change" と引用していることからも分かる.

Drinka の論考の結論部を引用しよう.

In conclusion, contact has emerged in recent studies as a more essential element in triggering linguistic innovation than had previously been assumed. Contact provides the context for change, in making features of one variety accessible to speakers of another. Bilingual or bidialectal speakers with access to the social values of features in both systems serve as a link between the two, a conduit of innovation from one variety to another. When close cultural contact among speakers of different varieties persists over long periods, linguistic areas can result, reflecting the ebb and flow of influence of one culture upon another. When speakers of mutually unintelligible languages encounter one another in the context of social symmetry, such as for purposes of trade, contact varieties such as pidgins may result; in contexts of social asymmetry, such as slavery, on the other hand, creoles are a more frequent result, reflecting the adjustments which are made as the contact variety becomes the native language of its users. As Mufwene points out, however, the same principles of change appear to be in operation in contact varieties as in other varieties---it is in the transmission of language and linguistic features from one individual to another, through the impetus of sociolinguistic pressure, where change occurs, and these principles will operate whether the transmission is occurring within or across the boundaries of a variety, as long as sufficient social motivation exists. (342--43)

実際のところ,私自身も言語変化を論じるにあたって言語接触の役割の重要性をしばしば主張してきたので,大筋において Drinka の意見には賛成である.特に Drinka が Keller の見えざる手 (invisible_hand) の理論への言及など,共感するところが多い.

. . . self-interested individuals incorporate new features into their repertoire in order to align themselves with other individuals and groups, with the unforeseen result that the innovation moves across the population, speaker by speaker. (341)

関連して,言語変化における言語内的・外的な要因を巡る以下の議論も参考にされたい.

・ 「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」 ([2010-07-14-1])

・ 「#1582. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (2)」 ([2013-08-26-1])

・ 「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1])

影響力の大きい Thomason and Kaufman の言語接触論については,以下を参照.

・ 「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1])

・ 「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1])

・ 「#1781. 言語接触の類型論」 ([2014-03-13-1])

・ Drinka, Bridget. "Language Contact." Chapter 18 of Continuum Companion to Historical Linguistics. Ed. Silvia Luraghi and Vit Bubenik. London: Continuum, 2010. 325--45.

・ Keller, Rudi. On Language Change: The Invisible Hand in Language. Trans. Brigitte Nerlich. London and New York: Routledge, 1994.

2014-09-22 Mon

■ #1974. 文法化研究の発展と拡大 (1) [grammaticalisation][unidirectionality][productivity][construction_grammar][analogy][reanalysis][ot][contact][history_of_linguistics][teleology][discourse_marker][invited_inference]

「#1971. 文法化は歴史の付帯現象か?」 ([2014-09-19-1]) の最後で何気なく提起したつもりだった問題に,「文法化を歴史的な流れ,drift の一種としてではなく,言語変化を駆動する共時的な力としてみることはできないのだろうか」というものがあった.少し調べてみると,文法化は付帯現象なのか,あるいはそれ自身が動力源なのかというこの問題は,実際,文法化の研究者の間でよく論じられている話題であることがわかった.今回は関連して文法化の研究を巡る動き,特にその扱う領域の発展と拡大について,Traugott の記述に依拠して概説したい.

文法化は,この30余年ほどをかけて言語学の大きなキーワードとして成長してきた.大きく考え方は2つある.1つは "reduction and increased dependency" とみる見方であり,もう1つはむしろ "the expansion of various kinds" とみる見方である.両者ともに,意味と音の変化が文法の変化と独立しつつも何らかの形で関わっているとみている,特に形態統語的な変化との関係をどうとらえるかによって立場が分かれている.

伝統的には,文法化は "reduction and increased dependency" とみられてきた.意味の漂白 (semantic bleaching) と音の減少 (reduction) がセットになって生じるという見方で,"unidirectionality from more to less complex structure, from more to less lexical, contentful status" (Traugott 273) という一方向性の原理を主張する.一方向性の原理は Givón の "Today's morphology is yesterday's syntax." の謂いに典型的に縮約されているが,さらに一般化した形で,次のような一方向性のモデルも提案されている.ここでは,自律性 (autonomy) を失い,他の要素への従属 (dependency) の度合いを増しながら,ついには消えてしまうという文法化のライフサイクルが表現されている.

discourse > syntax > morphology > morphphonemics > zero

ただし,一方向性の原理は,1990年代半ば以降,多くの批判にさらされることになった.原理ではなくあくまで付帯現象だとみる見方や確率論的な傾向にすぎないとする見方が提出され,それとともに「脱文法化」 (degrammaticalisation) や「語彙化」 (lexicalisation) などの対立概念も指摘されるようになった.しかし,再反論の一環として脱文法化とは何か,語彙化とは何かという問題も追究されるようになり,文法化をとりまく研究のフィールドは拡大していった.

文法化のもう1つの見方は,reduction ではなくむしろ expansion であるというものだ.初期の文法化研究で注目された事例は,たいてい屈折によって表現された時制,相,法性,格,数などに関するものだった.しかし,そこから目を移し,接続語や談話標識などに注目すると,文法化とはむしろ構造的な拡張であり適用範囲の拡大ではないかとも思われてくる.例えば,指示詞が定冠詞へと文法化することにより,固有名詞にも接続するようになり,適用範囲も増す結果となった.文法化が意味の一般化・抽象化であることを考えれば,その適用範囲が増すことは自然である.生産性 (productivity) の拡大と言い換えてもよいだろう.日本語の「ところで」の場所表現から談話標識への発達なども "reduction and increased dependency" とは捉えられず,むしろ autonomy を有しているとすら考えられる.ここにおいて,文法化は語用化 (pragmaticalisation) の過程とも結びつけられるようになった.

文法化の2つの見方を紹介したが,近年では文法化研究は新しい視点を加えて,さらなる発展と拡大を遂げている.例えば,1990年代の構文文法 (construction_grammar) の登場により,文法化の研究でも意味と形態のペアリングを意識した分析が施されるようになった.例えば,単数一致の A lot of fans is for sale. が複数一致の A lot of fans are for sale. へと変化し,さらに A lot of our problems are psychological. のような表現が現われてきたのをみると,文法化とともに統語上の異分析が生じたことがわかる.ほかに,give an answer や make a promise などの「軽い動詞+不定冠詞+行為名詞」の複合述部も,構文文法と文法化の観点から迫ることができるだろう.

文法化の引き金についても議論が盛んになってきた.語用論の方面からは,引き金として誘導推論 (invited inference) が指摘されている.また,類推 (analogy) や再分析 (reanalysis) のような古い概念に対しても,文法化の引き金,動機づけ,メカニズムという観点から,再解釈の試みがなされてきている.というのは,文法化とは異分析であるとも考えられ,異分析とは既存の構造との類推という支えなくしては生じ得ないものと考えられるからだ.ここで,類推のモデルとして普遍文法制約を仮定すると,最適性理論 (Optimality Theory) による分析とも親和性が生じてくる.言語接触の分野からは,文法化の借用という話題も扱われるようになってきた.

文法化の扱う問題の幅は限りなく拡がってきている.

・ Traugott, Elizabeth Closs. "Grammaticalization." Chapter 15 of Continuum Companion to Historical Linguistics. Ed. Silvia Luraghi and Vit Bubenik. London: Continuum, 2010. 271--85.

2014-08-17 Sun

■ #1938. 連結形 -by による地名形成は古ノルド語のものか? [toponymy][old_norse][onomastics][personal_name][contact]

昨日の記事「#1937. 連結形 -son による父称は古ノルド語由来」 ([2014-08-16-1]) で扱った人名と同じくらい深く古ノルド語からの影響があるといわれているものに,イングランドの地名がある.この話題については「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」 ([2011-07-24-1]) で地図を掲げて紹介した.そのなかでもとりわけ数の多いのが古ノルド語の要素 -by を付加した Derby, Grimsby, Rugby, Thoresby, Whitby などの地名である.600以上の -by 地名が確認されており,しかも分布が the Danelaw に偏っていることから,古ノルド語で "farm; town" を意味する by の影響が明らかなように見える (Baugh and Cable 98) .また,その約6割は特に the Five Boroughs に集中しているといわれる (Miller 103) .

しかし,先行する諸研究を参照した Miller (102--04) によれば,これらが古ノルド語の連結形 -by を用いた地名であることは確かながらも,その地名形成のパターンは同時代のスカンディナヴィアで一般的なものではなかったという.10--11世紀に作られた the Danelaw の -by の地名には前要素として人名のつくものが多いが,スカンディナヴィアでは「人名+ -by」のパターンは現在に至るまでそれほど多くない.つまり,この地名形成は the Danelaw における Anglo-Scandinavia 独自のものであり,むしろスカンディナヴィアにおける同型の地名は the Danelaw からの逆輸入ではないか,と.Miller (104) は,次のように述べる.

Personal names are rare as satellites of -by names in Sweden, but more common in Norway . . . and in southern Denmark and south Schleswig. Fellows Jensen . . . argues that since most of the -by formations with personal name in Sweden and Norway postdate christianization, and those in south Schleswig postdate the Viking period, the name-type spread back to Denmark from the Danelaw, as suggested by Hald . . . . In any event, the Danelawl type seems not to have been based on a pre-existing Scandinavian type. Moreover, of 207 place names for which an Old Norse cognate existed, the substitution of the cognate for the native English form was close to perfect . . . . Anglo-Scandinavian settlements thus have an identity of their own . . . .

この仮説をまとめれば,地名連結形 -by 自体は古ノルド語要素だが,「人名+ -by」という地名形成のパターンは the Danelaw で独自に発達したものであり,そのパターンは後にスカンディナヴィア本土へ逆輸入された,ということになろう.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ Miller, D. Gary. External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance. Oxford: OUP, 2012.

2014-08-16 Sat

■ #1937. 連結形 -son による父称は古ノルド語由来 [patronymy][old_norse][onomastics][personal_name][contact][map]

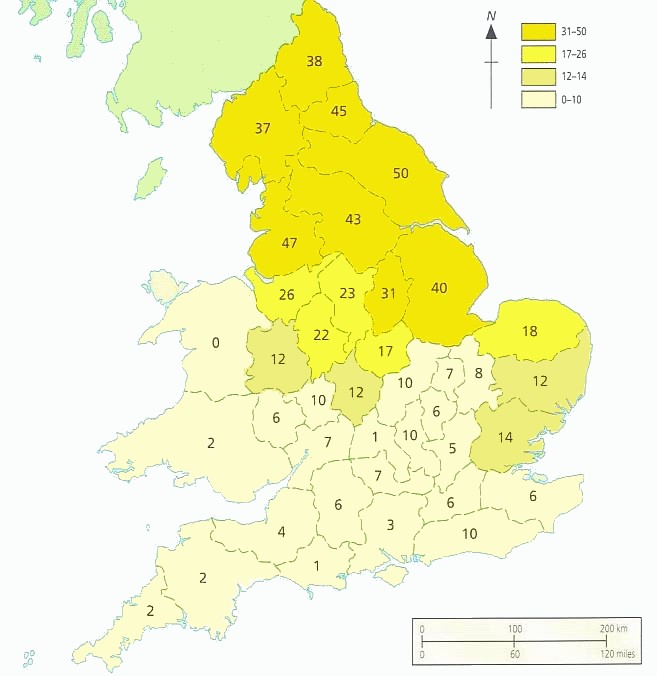

「#813. 英語の人名の歴史」 ([2011-07-19-1]),「#1673. 人名の多様性と人名学」 ([2013-11-25-1]) で触れたように,英語人名によく見られる -son (ex. Johnson, Tomson, Williamson, Wilson) は古ノルド語の父称 (patronymy) に由来するというのが英語史の定説である.その根拠は,8世紀後半よりヴァイキングに襲われ,治められたイングランド東北部の the Danelaw に,とりわけ -son をもつ人名が濃く分布していたという事実である.以下に,Crystal (26) からの分布地図を掲載する.

地図中の数は,それぞれの州から生まれ出たと考えられる異なる姓の数を表わす.イングランドの北部と東部に集中していることが明らかである(特に Yorkshire と北部 Lincolnshire では6割を超える人名が古ノルド語の影響を受けたものであることが,中英語期の初期の人名記録からわかっている).この分布の明白なことは,「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」 ([2011-07-24-1]) に掲載した古ノルド語由来の地名の分布を表わす地図が伝える明白さに匹敵する.Baugh and Cable (99) も次のように述べている.

It may be remarked that a similarly high percentage of Scandinavian personal names has been found in the medieval records of these districts. Names ending in -son, like Stevenson or Johnson, conform to a characteristic Scandinavian custom, the equivalent of Old English patronymic being -ing, as in Browning.

息子を意味する名詞 son は古英語 sunu として存在しており,ゲルマン諸語にも他のインドヨーロッパ諸語にも同根語が見られる.しかし,これを父称を作る連結形として用いる習慣は古英語にはなかった.一方,北欧諸語では古ノルド語の同根語 sunr を連結形として用いた人名,現代でいえば Amundsen, Andersen, Jacobsen, Jespersen, Nielsen などに相当する人名が多くみられた.英語人名の -son 付加は,古英語後期の古ノルド語との接触によって導入された,古い要素を用いた新しい慣習だったとみなすことができる.

現代英語から -son 付きの人名をランダムに拾い出すと,Acheson, Anderson, Cookson, Davidson, Dickinson, Dodgson, Edison, Ellison, Emerson, Harrison, Henderson, Hudson, Jackson, Jefferson, Johnson, Jonson, Larson, Madison, Magnusson, Robinson など多数が挙がる.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2014-08-09 Sat

■ #1930. 系統と影響を考慮に入れた西インドヨーロッパ語族の関係図 [indo-european][family_tree][contact][loan_word][borrowing][geolinguistics][linguistic_area][historiography][french][latin][greek][old_norse]

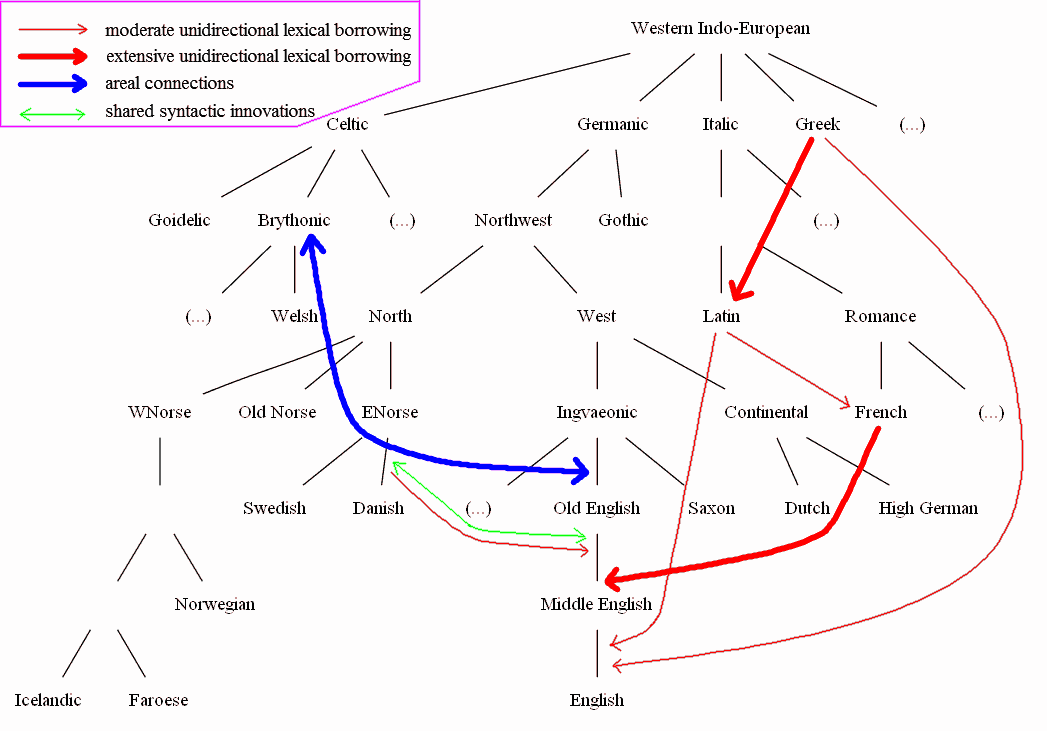

「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]),「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]),「#1236. 木と波」 ([2012-09-14-1]),「#1925. 語派間の関係を示したインドヨーロッパ語族の系統図」 ([2014-08-04-1]) で触れてきたように,従来の言語系統図の弱点として,言語接触 (language contact) や地理的な隣接関係に基づく言語圏 (linguistic area; cf. 「#1314. 言語圏」 [2012-12-01-1])がうまく表現できないという問題があった.しかし,工夫次第で,系統図のなかに他言語からの影響に関する情報を盛り込むことは不可能ではない.Miller (3) がそのような試みを行っているので,見やすい形に作図したものを示そう.

この図では,英語が歴史的に経験してきた言語接触や地理言語学的な条件がうまく表現されている.特に,主要な言語との接触の性質,規模,時期がおよそわかるように描かれている.まず,ラテン語,フランス語,ギリシア語からの影響が程度の差はあれ一方的であり,語彙的なものに限られることが,赤線の矢印から見て取れる.古ノルド語 (ENorse) との言語接触についても同様に赤線の一方向の矢印が見られるが,緑線の双方向の矢印により,構造的な革新において共通項の少なくないことが示唆されている.ケルト語 (Brythonic) との関係については,近年議論が活発化してきているが,地域的な双方向性のコネクションが青線によって示されている.

もちろん,この図も英語と諸言語との影響の関係を完璧に示し得ているわけではない.例えば,矢印で図示されているのは主たる言語接触のみである(矢印の種類と数を増やして図を精緻化することはできる).また,フランス語との接触について,中英語以降の継続的な関与はうまく図示されていない.それでも,この図に相当量の情報が盛り込まれていることは確かであり,英語史の概観としても役に立つのではないか.

・ Miller, D. Gary. External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance. Oxford: OUP, 2012.

2014-08-03 Sun

■ #1924. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか (2) [gender][french][old_norse][contact][bilingualism][french_influence_on_grammar]

「#1884. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか」 ([2014-06-24-1]) で,「当時のイングランドにおける英語と Norman French との2言語使用状況が2つの異なる文法性体系を衝突させ,これが一因となって英語の文法性体系が崩壊することになった」とする説を批判的に紹介した.しかし,その後 Miller (234--35) に上記と少し似た議論をみつけた.Miller 自身も憶測 (speculation) としているが,他の論文においても積極的に論じているようだ.

It is reasonable to speculate that gender was strained by scandinavianization but not abandoned, especially since Danish only reduced masculine and feminine later and in Copenhagen under a different contact situation . . . . Miller . . . suggests that the final loss of gender would most naturally have occurred in the East Midlands, a BUFFER ZONE between French to the south and the Danish-English amalgam to the north, the reason being that the gender systems were completely incongruent. In French, for instance, soleil 'sun' was masculine and lune 'moon' feminine, in stark contrast to Scandinavian where ON sól 'sun' was feminine and máni 'moon' masculine. Like other buffer zones that give up the conflicting category, the East Midlands had little recourse other than to scrap gender.

厳密にいえば,前の記事の説は英語と Norman French の2者の言語接触に関するものであるのに対し,Miller の説は英語と Norman French と Old Norse の3者の言語接触に関するものなので,2つを区別する必要はあるだろう.Miller の仮説を検証するためには,性の消失が最初に "the East Midlands, a BUFFER ZONE" で本格的に始まったことを示す必要がある.また,前の記事でも反論ポイントとして指摘したが,この "BUFFER ZONE" において,どの程度の社会的・個人的な bilingualism あるいは trilingualism が行われていたのかが焦点となる.

だが,いずれにせよ中部以北ではフランス語の関与が認められ得る時代以前にすでに性の消失が進んでいたわけだから,提案されている言語接触は,すでに進行していた性の消失を促したということであり,それを引き起こした原動力だったわけではないことは注意すべきである.この点を押えておきさえすれば,Miller の憶測も一概に否定し去るべきものではないように思われる.

・ Miller, D. Gary. External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance. Oxford: OUP, 2012.

2014-07-23 Wed

■ #1913. 外来要素を英語化した古英語と,本来要素までフランス語化した中英語 [spelling][contact][borrowing][french][hypercorrection][terminology]

「#1895. 古英語のラテン借用語の綴字と借用の類型論」 ([2014-07-05-1]) の記事で,後期古英語のラテン借用語は,英語化した綴字ではなくラテン語のままの綴字で取り込む傾向があることを指摘した.それ以前のラテン借用語は英語化した綴字で受け入れる傾向があったことを考えると,借用の類型論の観点からいえば,後期古英語に向かって substitution の度合いが大きくなったと表現できるのではないか,と.

さて,中英語期に入ると,英語の綴字体系は別の展開を示した.大量のフランス借用語が流入するにつれ,それとともにフランス語式綴字習慣も強い影響を持ち始めた.この英語史上の出来事で興味深いのは,フランス語式綴字習慣に従ったのはフランス借用語のみではなかったことだ.それは勢い余って本来語にまで影響を及ぼし,古英語式の綴字習慣を置き換えていった.主要なものだけを列挙しても,古英語の <c> (= /ʧ/) はフランス語式の <ch> に置換されたし,<cw> は <qw> へ, <s> の一部は <ce> へ,<u> は <ou> へと置換された.ゆえに,本来語でも現代英語において <chin>, <choose>, <queen>, <quick>, <ice>, <mice>, <about>, <house> などと綴るようになっている.これは綴字体系上のノルマン・コンクェストとでもいうべきものであり,この衝撃を目の当たりにすれば,古英語のラテン語式綴字による軽度の substitution など,かわいく見えてくるほどだ.これは,フランス語式綴字習慣が英語に及んだという点で,「#1793. -<ce> の 過剰修正」 ([2014-03-25-1]) で触れたように,一種の過剰修正 (hypercorrection) と呼んでもよいかもしれない(ほかに「#81. once や twice の -ce とは何か」 ([2009-07-18-1]) および「#1153. 名詞 advice,動詞 advise」 ([2012-06-23-1]) も参照).ただし,通常 hypercorrection は単語単位で単発に作用する事例を指すことが多いが,上記の場合には広範に影響の及んでいるのが特徴的である.フランス語式綴字の体系的な substitution といえるだろう.

Horobin (89) が "rather than adjust the spelling of the French loans to fit the native pattern, existing English words were respelled according to the French practices" と述べたとき,それは,中英語がフランス語を英語化しようとしたのではなく,中英語自らがフランス語化しようとしていた著しい特徴を指していたのである.

「#1208. フランス語の英文法への影響を評価する」 ([2012-08-17-1]) や「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]) で話題にしたように,フランス語の英語への影響は,語彙を除けば,綴字にこそ最も顕著に,そして体系的に現われている.通常,単発の事例に用いられる substitution や hypercorrection という用語を,このような体系的な言語変化に適用すると新たな洞察が得られるのではないかという気がするが,いかがだろうか.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-06-24 Tue

■ #1884. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか [personal_pronoun][gender][prescriptive_grammar][norman_french][norman_conquest][bilingualism][french][contact][inflection][singular_they]

昨日の記事「#1883. 言語における性,その問題点の概観」 ([2014-06-23-1]) に関連して,英語では generic 'he' の問題,そしてその解決策として市民権を得てきている「#1054. singular they」 ([2012-03-16-1]) の話題が思い出される.singular they について,最近ウェブ上で A Linguist On the Story of Gendered Pronouns という記事を見つけたので紹介したい.singular they の例が Chaucer など中英語期からみられること,generic 'he' の伝統は18世紀後半の規範文法家により作り出されたものであることなど,この問題に英語史的な観点から迫っており,一読の価値がある.

しかし,記事の後半にある一節で,フランス語が中英語期の文法性の消失に部分的に関与していると示唆している箇所について疑問が生じた.記事の筆者によれば,当時のイングランドにおける英語と Norman French との2言語使用状況が2つの異なる文法性体系を衝突させ,これが一因となって英語の文法性体系が崩壊することになったという.もっとも屈折語尾の崩壊が性の崩壊の主たる原因と考えているようではあるが,上のような議論は一般的に受け入れられているわけではない(ただし,「#1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」」 ([2012-09-30-1]) や,中英語が古英語とフランス語の混成言語であるとするクレオール語仮説の議論 ##1223,1249,1250,1251 を参照されたい).

So what you really have is an extended period of several centuries in which many people were more-or-less proficient in both Norman French and Anglo Saxon, which in actual fact meant speaking the highly intermingled versions known as Anglo-Norman and Middle English. But words that belong to one gender in one language don't necessarily belong to the same gender in the other. To use a modern example, the word for "bridge" in French, pont, is masculine, but the word for "bridge" in German, ''Brücke, is feminine. If you couple this with the fact that people had begun to stop pronouncing altogether the endings that indicate a word窶冱 gender and case, you can see how these features became irrelevant for the language in general.

まず,当時のイングランドの多くの人が程度の差はあれ2言語話者だったということが,どの程度事実と合っているのかという疑問がある.貴族階級のフランス系イングランド人や知識階級の人々は多かれ少なかれバイリンガルだった可能性は高いが,大多数の庶民は英語のモノリンガルだった(「#338. Norman Conquest 後のイングランドのフランス語母語話者の割合」 ([2010-03-31-1]) および「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) の記事を参照).英語の言語変化の潮流を決したのはこの大多数のモノリンガル英語話者だったに違いなく,社会的な権力はあるにせよ少数のバイリンガルがいかに彼らに言語的影響を及ぼしうるのか,はなはだ疑問である.

次に,「#1223. 中英語はクレオール語か?」 ([2012-09-01-1]) でみたように,一般にフランス語の英語への直接的な言語的影響は些細であるという説得力のある議論がある.語彙や綴字習慣を除けば,フランス語が英語に体系的に影響を与えた言語項目は数少ない.ただし,間接的な影響,社会言語学的な影響は甚大だったと評価している.それは,「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-11-1]) や「#1208. フランス語の英文法への影響を評価する」 ([2012-08-17-1]) で論じた通りである.

今回の性の消失という問題に対するには,フランス語によるこの間接的な効果,屈折語尾の消失を間接的に促したという効果を指摘するだけで十分ではないだろうか,

2014-05-23 Fri

■ #1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR [nptr][verb][conjugation][inflection][me_dialect][contact][suffix][paradigm][3pp][3sp]

標題は「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]) でも簡単に触れた話題だが,今回はもう少し詳しく取り上げたい.注目するのは,直説法の3人称単数現在の語尾と(人称を問わない)複数現在の語尾である.

中英語の一般的な方言区分については「#130. 中英語の方言区分」 ([2009-09-04-1]) や「#1812. 6単語の変異で見る中英語方言」 ([2014-04-13-1]) を参照されたいが,直説法現在形動詞の語尾という観点からは,中英語の方言は大きく3分することができる.いわゆる "the Chester-Wash line" の北側の北部方言 (North),複数の -eth を特徴とする南部方言 (South),その間に位置する中部方言 (Midland) である.中部と南部の当該の語尾についてはそれぞれ1つのパラダイムとしてまとめることができるが,北部では「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]) で話題にしたように,主語と問題の動詞との統語的な関係に応じて2つのパラダイムが区別される.この統語規則は "Northern Personal Pronoun Rule" あるいは "Northern Present Tense Rule" (以下 NPTR と略)として知られており,McIntosh (237) によれば,次のように定式化される.

Expressed in somewhat simplified fashion, the rule operating north of the Chester-Wash line is that a plural form -es is required unless the verb has a personal pronoun subject immediately preceding or following it. When the verb has such a subject, the ending required is the reduced -e or zero (-ø) form.

McIntosh (238) にしたがい,NPTR に留意して中英語3方言のパラダイムを示すと以下のようになる.

(1) North (north of the Chester-Wash line)

i) subject not a personal pronoun in contact with verb

| North: i) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -es | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -es |

ii) personal pronoun subject in contact with verb

| North: ii) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -e, -ø (-en) | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -es |

(2) Midland

| Midland | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -en, -e (-ø) | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

(3) South

| South | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -eth | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

さて,おもしろいのは北部と中部の境界付近のある地域では,NPTR を考慮するパラダイム (1) とそれを考慮しないパラダイム (2) とが融合したような,パラダイム (1.5) とでもいうべきものが確認されることである.そこでは,パラダイム (1) に従って統語的な NPTR が作用しているのだが,形態音韻論的にはパラダイム (1) 的な -es ではなくパラダイム (2) 的な -eth が採用されているのである.McIntosh (238) により,「パラダイム (1.5)」を示そう.

(1.5) (1) と (2) の境界付近の "NE Leicestershire, Rutland, N. Northamptonshire, the extreme north of Huntingdonshire, and parts of N. Ely and NW Norfolk" (McIntosh 236)

i) subject not a personal pronoun in contact with verb

| North/Midland: i) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -eth | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

ii) personal pronoun subject in contact with verb

| North/Midland: ii) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -en (-e, -ø) | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

要するに,この地域では,形態音韻は中部的,統語は北部的な特徴を示す.統語論という抽象的なレベルでの借用と考えるべきか,dialect mixture と考えるべきか,理論言語学的にも社会言語学的にも興味をそそる現象である.

・ McIntosh, Angus. "Present Indicative Plural Forms in the Later Middle English of the North Midlands." Middle English Studies Presented to Norman Davis. Ed. Douglas Gray and E. G. Stanley. Oxford: OUP, 1983. 235--44.

2014-05-14 Wed

■ #1843. conservative radicalism [language_change][personal_pronoun][contact][homonymic_clash][homonymy][conjunction][demonstrative][me_dialect][wave_theory][systemic_regulation][causation][functionalism][she]

「#941. 中英語の言語変化はなぜ北から南へ伝播したのか」 ([2011-11-24-1]) は,いまだ説得力をもって解き明かされていない英語史の謎である.常識的には,社会的影響力のある London を中心とするイングランド南部方言が言語変化の発信地となり,そこから北部など周辺へ伝播していくはずだが,中英語ではむしろ逆に北部方言の言語項が南部方言へ降りていくという例が多い.

この問題に対して,Millar は Samuels 流の機能主義的な立場から,"conservative radicalism" という解答を与えている.例として取り上げている言語変化は,3人称複数代名詞 they による古英語形 hīe の置換と,そこから玉突きに生じたと仮定されている,接続詞 though による þeah の置換,および指示詞 those による tho の置換だ.

The issue with ambiguity between the third person singular and plural forms was also sorted through the borrowing of Northern usage, although on this occasion through what had been an actual Norse borrowing (although it would be very unlikely that southern speakers would have been aware of the new form's provenance --- if they cared): they. Interestingly, the subject form came south earlier than the oblique them and possessive their. Chaucer, for instance, uses the first but not the other two, where he retains native <h> forms. This type of usage represents what I have termed conservative radicalism (Millar 2000; in particular pp. 63--4). Northern forms are employed to sort out issues in more prestigious dialects, but only in 'small homeopathic doses'. The problem (if that is the right word) is that the injection of linguistically radical material into a more conservative framework tends to encourage more radical importations. Thus them and their(s) entered written London dialect (and therefore Standard English) in the generation after Chaucer's death, possibly because hem was too close to him and hare to her. If the 'northern' forms had not been available, everyone would probably have 'soldiered on', however.

Moreover, the borrowing of they meant that the descendant of Old English þeah 'although' was often its homophone. Since both of these are function words, native speakers must have felt uncomfortable with using both, meaning that the northern (in origin Norse) conjunction though was brought into southern systems. This borrowing led to a further ambiguity, since the plural of that in southern England was tho, which was now often homophonous with though. A new plural --- those --- was therefore created. Samuels (1989a) demonstrates these problems can be traced back to northern England and were spread by 'capillary motion' to more southern areas. These changes are part of a much larger set, all of which suggest that northern influence, particularly at a subconscious or covert level, was always present on the edges of more southerly dialects and may have assumed a role as a 'fix' to sort out ambiguity created by change.

ここで Millar が Conservative radicalism の名のもとで解説している北部形が南部の体系に取り込まれていくメカニズムは,きわめて機能主義的といえるが,そのメカニズムが作用する前提として,方言接触 (dialect contact) と諸変異形 (variants) の共存があったという点が重要である.接触 (contact) の結果として形態の変異 (variation) の機会が生まれ,体系的調整 (systemic regulation) により,ある形態が採用されたのである.ここには「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1]) で紹介した言語変化の3機構 contact, variation, systemic regulation が出そろっている.Millar の conservative radicalism という考え方は,一見すると不可思議な北部から南部への言語変化の伝播という問題に,一貫した理論的な説明を与えているように思える.

they と though の変化に関する個別の話題としては,「#975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化」 ([2011-12-28-1]) と「#713. "though" と "they" の同音異義衝突」 ([2011-04-10-1]) を参照.

なお,Millar (119--20) は,3人称女性単数代名詞 she による古英語 hēo の置換の問題にも conservative radicalism を同じように適用できると考えているようだ.she の問題については,「#792. she --- 最も頻度の高い語源不詳の語」 ([2011-06-28-1]), 「#793. she --- 現代イングランド方言における異形の分布」 ([2011-06-29-1]),「#827. she の語源説」 ([2011-08-02-1]),「#974. 3人称代名詞の主格形に作用した異化」([2011-12-27-1]) を参照.

・ Millar, Robert McColl. English Historical Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2012.

2014-04-16 Wed

■ #1815. 不定代名詞 one の用法はフランス語の影響か? [french][borrowing][personal_pronoun][numeral][contact][french_influence_on_grammar]

フランス語は英語の語彙や綴字には大きな影響を及ぼしてきたが,英文法に及ぼした直接の影響はほとんどないといわれる.「#1208. フランス語の英文法への影響を評価する」 ([2012-08-17-1]) で論じたように,間接的な影響ということでいえば,「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-11-1]) で取り上げた問題はおおいに議論に値するが,統語や形態へのフランス語の影響はほとんどないといってよい.数少ない例の1つとして,「#204. 非人称構文」 ([2009-11-17-1]) の記事でみたように,中英語期中の非人称動詞および非人称構文の増加はフランス語に負っていることが指摘されるが,せいぜいそれくらいのものだろう.

しかし,もう1つ,ときにフランス語からの文法的な影響として指摘される項目がある.One should always listen to what other people say. のように用いられる,不定代名詞 one である.これが,対応するフランス語の不定代名詞 on (< L homo) の借用ではないかという議論だ.最近では,Millar (126) が,次のように指摘している.

What is noteworthy about these large-scale French-induced changes is that they are dependent upon the massive lexical borrowing. Other structural changes not connected to this are limited (and also contested), such as the origin of the Modern English impersonal pronoun one in the ancestor of Modern French on.

OED の one, adj., n., and pron. によると,フランス語影響説は必ずしも妥当ではないかもしれない旨が示唆されている.

The use as an indefinite generic pronoun (sense C. 17), which replaced ME pron.2, MEN pron. in late Middle English, may have been influenced by Anglo-Norman hom, on, un, Old French, Middle French on (12th cent.; mid 9th cent. in form om ; French on; ultimately < classical Latin homō: see HOMO n.1), though this is not regarded as a necessary influence by some scholars.

C. 17 に挙げられている初例は,MED ōn (pron) の語義2からの初例を取ったものである.

a1400 (a1325) Cursor Mundi (Vesp.) 1023 (MED), Of an [a1400 Gött. ane; a1400 Trin. Cambr. oon] qua siþen ete at þe last, he suld in eild be ai stedfast.

Mustanoja (223--24) が,後期中英語における one のこの用法の発生について,まとまった議論を展開している.やや長いが,すべて引用しよう.

'ONE.' --- The origin of the one used for the indefinite person has been the subject of some scholarly dispute. Some grammarians believe that it developed from the indefinite one (originally a numeral . . .) meaning 'a person,' just as man expressing the indefinite person developed from man meaning 'a human being.' It has also been suggested that the one used for the indefinite person is in reality French on (from Latin homo), though influenced by the native indefinite one. This view, first expressed by R. G. Latham (The English Language, Vol. II, London 1855), has been more recently advocated by G. L. Trager and H. Marchand . . . . The case of those who maintain that one is a direct loan from French is, however, somewhat weakened by the fact that in the two earliest known instances of this use one occurs as an object of the verb and as an attributive genitive ('possessive dative'); one of these is doo thus fro be to be; thus wol thai lede oon to thaire dwelliyng place (Pall. Husb. v 181). The earliest examples of one as an indefinite subject are recorded in works of the late 15th century: --- he herde a man say that one was surer in keping his tunge than in moche speking, for in moche langage one may lightly erre (Earl Rivers Dicts 57); --- every chambre was walled and closed rounde aboute, and yet myghte one goo from one to another (Caxton En. 117). It is not until the second half of the 16th century that the use of one in this sense becomes common.

From all we know about the first appearance and the subsequent development of one expressing the indefinite person it seems that this use arose as a synthesis of native one and French on. This view is further supported by the fact that in Anglo-Norman the spelling un is used not only for the numeral un but also for the indefinite person, as in the proverb un vout pendre par compaignie.

標記の問題は,いまだ決着がついていない.

・ Millar, Robert McColl. English Historical Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2012.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2014-03-13 Thu

■ #1781. 言語接触の類型論 [contact][old_norse][sociolinguistics][typology]

一昨日の記事「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1]) と昨日の記事「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1]) で,Thomason and Kaufman に拠って,言語接触についての異なる観点からの類型を示した.その著者の一人 Thomason が後に単独で著した Language Contact においても,およそ同じ議論が繰り返されているが,そこにはより網羅的な言語接触に関するタイポロジーが提示されているので示しておこう.Thomason は言語接触により引き起こされる言語変化の型を "contact-induced language change" と呼んでいるが,(1) それを予測する指標 (predictors) ,(2) それが後に及ぼす構造的な影響 (effects),(3) そのメカニズム (mechanisms) を整理している (60) ."contact-induced language change" 以外の言語接触の2つの型 "extreme language mixture" と "language death" のタイポロジーとともに,以下に示そう.

LANGUAGE CONTACT TYPOLOGIES: LINGUISTIC RESULTS AND PROCESSES

1. Contact-induced language change

A typology of predictors of kinds and degrees of change

Social factors

Intensity of contact

Presence vs absence of imperfect learning

Speakers' attitudes

Linguistic factors

Universal markedness

Degree to which features are integrated into the linguistic system

Typological distance between source and recipient languages

A typology of effects on the recipient-language structure

Loss of features

Addition of features

Replacement of features

A typology of mechanisms of contact-induced change

Code-switching

Code alternation

Passive familiarity

'Negotiation'

Second-language acquisition strategies

First-language acquisition effects

Deliberate decision

2. Extreme language mixture: a typology of contact languages

Pidgins

Creoles

Bilingual mixed languages

3. A typology of routes to language death

Attrition, the loss of linguistic material

Grammatical replacement

No loss of structure, not much borrowing

predictors は,「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1]) で挙げたものをもとに拡張したものである.effects の各項は,言語項が被ると考えられる論理的な可能性が列挙されていると考えればよい.mechanisms とは,言語変化が生じている現場において,話者(集団)に起こっていること,広い意味での心理的な反応を列挙したものである.

現実にはこれほどきれいな類型に収まらないだろうが,言語接触に関わる大きな見取り図としては参考になるだろう.

・ Thomason, Sarah Grey and Terrence Kaufman. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: U of California P, 1988.

・ Thomason, Sarah Grey. Language Contact. Edinburgh: Edinburgh UP, 2001.

2014-03-12 Wed

■ #1780. 言語接触と借用の尺度 [contact][borrowing][sociolinguistics][loan_word][typology][japanese]

2言語間の言語接触においては,一方向あるいは双方向に言語項の借用が生じる.その言語接触と借用の強度は,少数の語彙が借用される程度の小さいなものから,文法範疇などの構造的な要素が借用される程度の大きいものまで様々ありうるが,古今東西の言語接触の事例から,その尺度を類型化することは可能だろうか.

この問題については,「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]),「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1]),「#934. 借用の多い言語と少ない言語 (2)」 ([2011-11-17-1]) ほかで部分的に言及してきたが,昨日の記事「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1]) で引用した Thomason and Kaufman (74--76) による借用尺度 ("BORROWING SCALE") が,現在のところ最も本格的なものだろう.著者たちは言語接触を大きく borrowing と shift-induced interference に分けているが,ここでの尺度はあくまで前者に関するものである.5段階に区別されたレベルの説明を引用する.

(1) Casual contact: lexical borrowing only

Lexicon:

Content words. For cultural and functional (rather than typological) reasons, non-basic vocabulary will be borrowed before basic vocabulary.

(2) Slightly more intense contact: slight structural borrowing

Lexicon:

Function words: conjunctions and various adverbial particles.

Structure:

Minor phonological, syntactic, and lexical semantic features. Phonological borrowing here is likely to be confined to the appearance of new phonemes with new phones, but only in loanwords. Syntactic features borrowed at this stage will probably be restricted to new functions (or functional restrictions) and new orderings that cause little or no typological disruption.

(3) More intense contact: slightly more structural borrowing

Lexicon:

Function words: adpositions (prepositions and postpositions). At this stage derivational affixes may be abstracted from borrowed words and added to native vocabulary; inflectional affixes may enter the borrowing language attached to, and will remain confined to, borrowed vocabulary items. Personal and demonstrative pronouns and low numerals, which belong to the basic vocabulary, are more likely to be borrowed at this stage than in more casual contact situations.

Structure:

Slightly less minor structural features than in category (2). In phonology, borrowing will probably include the phonemicization, even in native vocabulary, of previously allophonic alternations. This is especially true of those that exploit distinctive features already present in the borrowing language, and also easily borrowed prosodic and syllable-structure features, such as stress rules and the addition of syllable-final consonants (in loanwords only). In syntax, a complete change from, say, SOV to SVO syntax will not occur here, but a few aspects of such a switch may be found, as, for example, borrowed postpositions in an otherwise prepositional language (or vice versa).

(4) Strong cultural pressure: moderate structural borrowing

Structure:

Major structural features that cause relatively little typological change. Phonological borrowing at this stage includes introduction of new distinctive features in contrastive sets that are represented in native vocabulary, and perhaps loss of some contrasts; new syllable structure constraints, also in native vocabulary; and a few natural allophonic and automatic morphophonemic rules, such as palatalization or final obstruent devoicing. Fairly extensive word order changes will occur at this stage, as will other syntactic changes that cause little categorial alteration. In morphology, borrowed inflectional affixes and categories (e.g., new cases) will be added to native words, especially if there is a good typological fit in both category and ordering.

(5) Very strong cultural pressure: heavy structural borrowing

Structure:

Major structural features that cause significant typological disruption: added morphophonemic rules; phonetic changes (i.e., subphonemic changes in habits of articulation, including allophonic alternations); loss of phonemic contrasts and of morphophonemic rules; changes in word structure rules (e.g., adding prefixes in a language that was exclusively suf-fixing or a change from flexional toward agglutinative morphology); categorial as well as more extensive ordering changes in morphosyntax (e.g., development of ergative morphosyntax); and added concord rules, including bound pronominal elements.

英語史上の主要な言語接触の事例に当てはめると,古英語以前におけるケルト語,古英語以降のラテン語との接触はレベル1程度,中英語以降のフランス語との接触はレベル2程度,古英語末期からの古ノルド語との接触はせいぜいレベル3程度である.英語は歴史的に言語接触が多く,借用された言語項にあふれているという一般的な英語(史)観は,それ自体として誤っているわけではないが,Thomason and Kaufman のスケールでいえば,たいしたことはない,世界にはもっと激しい接触を経てきた言語が多く存在するのだ,ということになる.通言語的な類型論が,個別言語をみる見方をがらんと変えてみせてくれる好例ではないだろうか.

日本語についても,歴史時代に限定すれば中国語(漢字)からの重要な影響があったものの,BORROWING SCALE でいえば,やはり軽度だろう.しかし,先史時代を含めれば諸言語からの重度の接触があったかもしれないし,場合によっては borrowing とは別次元の言語接触であり,上記のスケールの管轄外にあるとみなされる shift-induced interference が関与していた可能性もある.

・ Thomason, Sarah Grey and Terrence Kaufman. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: U of California P, 1988.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow