2012-07-23 Mon

■ #1183. 古ノルド語の影響の正当な評価を目指して [contact][old_norse]

昨日の記事「#1182. 古ノルド語との言語接触はたいした事件ではない?」 ([2012-07-22-1]) を書きながら念頭にあったのは,横田さんが著書で示している古ノルド語影響論に対する態度である.英語史概説書などで,古ノルド語の英語に及ぼした影響が並一通りにしか言及されなかったり,あるいは過大に評価されたりする傾向に疑問を呈し,言語接触の詳細と機微に踏み込んで,古ノルド語影響論に正当な評価を与えることが必要であることを強く訴えている.表面的にみれば,古ノルド語による言語的影響の程度を従来に比べて下方修正する結果になっているのかもしれないが,そのようにネガティブにとらえるよりは,むしろ細部に至るまで正確を期し,正当な再評価を目指した試みとしてポジティヴにとらえるべきだろう.古ノルド語影響論を巡って一冊の本を書いているほどであるから,著者のこのテーマへの熱意と愛情が並々ならぬものであることは言うまでもなく,一見 downplay しているようでありながら,実は emphasise していることが明らかである.

この著書には,上に述べたような「慎重に熱い」態度が一貫して流れている.「もっとも」と首肯しながら読んだ箇所をいくつか引用しよう.

「ノルド語の英語への影響は強かった」と,どの英語の歴史を扱った本にも書いてある.影響が強かったとする根拠のひとつ――それも大抵は最も大きな根拠のひとつであるが――はいわゆる「閉ざされた体系」とよばれる文法用語や機能語である代名詞,前置詞,接続詞が借用されていることが挙げられる.一般にそのような語は外国語から借用されにくいと考えられている.にも関わらず借用されているのは,北欧人とイングランド人との密接な関係があったからに違いないということになる.このように推論を進めていくと,なんとなく感覚的に分かったような気分にさせられてしまうのである.だから,密接な関係とは一体どのようなものであろうかという質問に対する答えは,代名詞や前置詞が借用される関係のことを言っているのだなあ,と堂々巡りに陥ってしまい,結局はそれ以外のことが霧に包まれてしまっている.(iv--v)

言語系統が近い2つの言語において,ある言語の言葉がもう1つの言語から借用されたと一般的に考えられている場合であっても,それを受け入れたとされる言語の中にその言葉が少数派のヴァリアントとしてもともと存在していたかもしれないのである.よって,その存在がなかったことを証明しない限り,100パーセントそうであると断言することは不可能なのである.〔中略〕しかし中英語期になって初めて登場する語が,ノルド語起源であるか否かの判断に悩む場合でも,それが形態的に,意味的に,れっきとしたノルド語であると証明された上,北欧人の集中定住地域で書かれた中英語の文献だけに使われていたとしたら,普通はノルド語から取り入れられたものである可能性は非常に高いと考えてもよいかもしれない.とはいえ,その語がアングリア方言の話し言葉のヴァリアントの1つであった可能性もあるから,はっきりそうだとは言わないでおいたほうが無難であろう.せめて言語学のみでなくいろいろな方面の研究が成果をあげるまでは断定しないほうがよいと思われる.(133--34)

この小著を書いている最中に思ったことは「北欧語の影響は強かった」と頻述されていることが,果たしてそうなのかということである.ノルド語起源語は,標準語と地方方言の両方において,日常語のレベルでは非常に多いようであるが,ノルド語全体から見るとたいした数ではないように思う.加えて,機能語の借用はあったとしても少なく,文の構造は一部の口語表現を除いてはほとんど影響を受けていない.ましてや,一般にノルド語起源と思われている語であっても,同じような形の語が古英語にマイナーなヴァリアントとして存在していた例があることを考慮すると,様々な書にノルド語起源語として挙げてある語が本当にそうなのか疑わしくなってくる.よって更なる研究を行なってその妥当性を追及しなければならない. (159)

・ 横田 由美 『ヴァイキングのイングランド定住―その歴史と英語への影響』 現代図書,2012年.

2012-07-22 Sun

■ #1182. 古ノルド語との言語接触はたいした事件ではない? [contact][old_norse]

##59,928,931,1170,1179 の記事で,古ノルド語との言語接触がもつ英語史上の意義について肯定的に述べてきた.しかし,古今東西の言語接触の事例を見てみると,古英語と古ノルド語との言語接触の程度は,それほど驚くべきことではないということがわかる.極端な例として,ピジン語やクレオール語を考えてみるとよい.これらの混交言語の発生の背景には,想像を絶するほどに著しい言語接触があった.確かに,古ノルド語は英語に機能語や基本語を供給したとはいえ,実のところ,世の中の言語において,それくらいのことは珍しくもない.特に両言語の場合,言語類型的に似ているのだから,ある程度の混交は驚くべきことではない.英語史研究者が,これを世にも稀な例とみなして特別視し,古ノルド語の影響を過大評価してきたということはないだろうか.

Thomason and Kaufman は,古ノルド語の英語への影響の度合いを,従来よりも小さく見積もる論客である.著書のいろいろなところで,この点を主張しているが,3箇所を引用しよう.

. . . we will also argue that the extent of Norse influence on English between 900 and 1100, though remarkable, was not extreme given the preexisting typological and genetic closeness of the two languages. (264)

In spite of the relatively large number of grammatical elements of Norse origin in Norsified ME, their effect on English structure was almost trivial. (298)

The Norse influence on English was pervasive, in the sense that its results are found in all parts of the language; but it was not deep, except in the lexicon. Norse influence could not have modified the basic typology of English because the two were highly similar in the first place. Norse did not stimulate simplification in English, since the simplifications we see in ME when compared to OE probably were taking place in OE before Norse influence became relevant. (302--03)

このような Thomason and Kaufman の議論に対しては異論もあろう.しかし,古今東西の言語接触の事例を整理して得られる類型に照らして,特定の言語接触の事例を評価するという態度は重要である.言語接触による影響という話題は,言語の内面史と外面史を結びつけるダイナミックで魅力的な話題であるため,とかく過大に評価しがちである.しかし,過大評価でも過小評価でもなく,正当に評価してこそ,その魅力が最大に理解されるはずだろう.古ノルド語の影響も,決して軽視するわけではなく,あくまで行き過ぎを少し抑えるという趣旨で,慎重に論じる必要がある.

・ Thomason, Sarah Grey and Terrence Kaufman. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: U of California P, 1988.

2012-07-19 Thu

■ #1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」 [variation][contact][sociolinguistics][old_norse][history][weakly_tied][social_network][language_change][geography]

[2012-07-07-1]の記事「#1167. 言語接触は平時ではなく戦時にこそ激しい」で,言語接触の効果は,安定的で継続的な状況よりも,不安定で断続的な状況においてこそ著しいものであるという横田さんの主張を紹介した.これは近年の社会言語学でいうところの,「弱い絆で結ばれた」 ("weakly tied") 社会でこそ,言語革新が導入されやすく,推進されやすいという主張に対応する.このような社会的ネットワークに基づく言語変化理論は,Milroy などの研究を通じて,広く認知されるようになってきている([2011-09-26-1]の記事「#882. Belfast の女性店員」を参照).

横田さんは,この考え方を古英語と古ノルド語(横田さんは包括的な用語である「ノルド語」を用いている)との言語接触の事例に具体的に適用し,そこから逆に当時の社会言語学的状況を想像的に復元しようと試みた.その要約が,[2012-07-07-1]の記事で引用した文章である.次に掲げる引用は,「弱い絆」理論の適用をさらに推し進め,想像をふくらませた文章である.

その地[イングランドの北部と東部]の沿岸部ではヴァイキング時代前から北欧人とイングランド人の間で交易等があり,ヴァイキング時代には彼らの軍事要塞や駐屯地が設けられ,ヴァイキング兵士達は退役後もその地域に住みつき,北欧からの移民を受け入れたのであった.その地域のイングランド人と移住者の北欧人はお互いに相手の言葉を方言の違いくらいにしか感じていなかったろうから,スムーズな会話は当初は無かったとしても接触する時間と回数が増す毎にもっと容易に出来たであろう.そのような状況は,弱い絆で結ばれたスピーチ・コミュニティーも大量に出現させ,両方の言語のヴァリエーションは相当増えたことであろう.言語革新の運び屋である弱い絆で結ばれた人は北欧人,イングランド人,あるいはその混血人のだれでも成りえただろう.またそのような人達の職業は貿易などに携わるものや,あるいは傭兵のように,広い地域に足を伸ばす人であって,さまざまな土地で強い絆を形成しているコミュニティーの人達と接触することになるのである.その強い絆のコミュニティーの1つが昔から代々変わらず同じ土地で農耕生活を営んでいる集落であった.そのような集落には必ず中心的役割を果たす人が存在し,その人が新しいヴァリアントを取り入れることによって,徐々にその集落内に広まっていくのである.そしてこの言語革新の拡大のメカニズムが,その他の言語変化の要素と絡み合い,結果的にデーンロー地域に,アングロ・スカンジナビア方言と呼ばれる.南部とは異なった言葉を多く含んだ言語組織を生んだのであった.デーンローの境界線は,デーンロー地域がイングランド王によって奪回されるまで,厳しく管理され一般人は行き来が不可能であったため,その方言はその地域に多いに拡大したのである.

この記述には,社会歴史言語学上の重要な対立軸がいくつも含まれている.まず,言語変化において弱い絆の共同体と強い絆の共同体の果たす相補的な役割が表現されている.次に,個人と共同体の役割も区別されつつ,結びつけられている.これは,言語変化の履行 (implementation) と拡散 (diffusion) とも密接に関連する対立軸である.そして,共時的変異 (synchronic variation) と通時的変化 (diachronic change) の相互関係も示唆されている.

ほかにも,言語変化における交易や軍事といった社会活動の役割や,地理の果たす役割など,注目すべき観点が含まれている.先に「社会歴史言語学」という表現を用いたが,まさに社会言語学と歴史言語学との接点を強く意識した論説である.

・ 横田 由美 『ヴァイキングのイングランド定住―その歴史と英語への影響』 現代図書,2012年.

2012-07-13 Fri

■ #1173. 言語変化の必然と偶然 [synthesis_to_analysis][inflection][old_norse][contact][causation][historiography][language_change][philosophy_of_language]

先日,大学の英語史の授業で,英語の屈折の衰退について,[2012-07-10-1]の記事「#1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退」で概説した議論を紹介した.屈折の衰退は,英語が総合的言語から分析的な言語 (synthesis_to_analysis へと言語類型を転換させる契機となった大変化であり,それ自身が,言語内的な要因だけでなく古ノルド語との接触といった言語外的な要因によって引き起こされたと考えられている.これは,英語史の多数の話題のなかでも,最もダイナミックで好奇心をくすぐる議論ではないだろうか.なにしろ,仮説であるとはいえ,説得力のある内的・外的な要因がいろいろと挙げられて,英語史上の大変化が見事に説明されるのだから,「そうか,言語変化にもちゃんと理由があるのだなあ」と感慨ひとしお,となるのも必定である.実際に,多くの学生が,この大変化の「原因」や「理由」がよく理解できたと,直接あるいは間接にコメントで述べていた.

ところが,ある学生のコメントに次のようにあり,目から鱗が落ちた.「言語が今日どうあるかは,本当にぐう然でしかないんだなと思った.」

こちらとしては,言語変化には原因や理由があり,完全に説明しきれるわけではないものの,ある程度は必然的である,ということを,屈折の衰退という事例を参照して,主張しようとした.実際に,多くの学生がその趣旨で解釈した.しかし,趣旨と真っ向から反する「偶然」観が提示され,完全に意表を突かれた格好となった.

言語変化の原因論については causation の各記事で扱ってきたように,歴史言語学における最重要の問題だと考える.これは歴史における必然と偶然の問題と重なっており,哲学の問題といってよい.ある言語変化の原因を究明したとしても,その原因で説明できるのはどこまでなのか,どこまでを歴史的必然とみなせるのかという問題が残る.裏を返せば,その変化のどこまでが歴史的偶然の産物なのかという問題にもなる.

すべて偶然だと言ってしまうと,そこで議論はストップする.すべて必然だと言ってしまうと,すべてに説明を与えなければならず,息苦しい.あるところまでは偶然で,あるところまでは必然だというのが正しいのだろうと考えているが,授業にせよ歴史記述にせよ,話している方も聞いている方も興味を感じるのは,必然の議論,理由があるという議論だろう.説明が与えられないよりも与えられたほうが「腑に落ちる」感覚を味わえるからだ.ただし,上の学生のコメントが誘発する問いは,常に抱いておきたい.

2012-07-11 Wed

■ #1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退 [synthesis_to_analysis][inflection][french][contact][norman_conquest][word_order][reestablishment_of_english][french_influence_on_grammar]

昨日の記事「#1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-10-1]) では,英語の文法史上,古ノルド語の果たした役割がいかに大きいかを概説した.しかし,屈折の衰退と,それと密接に関わる語順の固定化や前置詞の使用の拡大は,言語内的・外的な複数の要因で生じたのであり,古ノルド語との言語接触は,重要ではあるがそのうちの1つにすぎないことを理解しておく必要がある.

言語外的な要因としてもう1つ考えるべきは,フランス語との言語接触である.1066年のノルマン征服以降,イングランドにおける英語の地位は下落した.古英語には存在した英語の標準形は失われ,一時期,書き言葉もほぼ奪われた.英語は,話者数でみればフランス語よりも圧倒的に多かったことは確かだが ([2010-03-31-1]),社会言語学的には地下に潜ったと表現してもよい.その後,英語の復権には2世紀を超える時間が必要だったのである(reestablishment_of_english) .フランス語が英語に及ぼした影響としては,語彙や綴字など言語的なものも多いが,それ以上に,英語が社会言語学的に干されることになった点が重要である.

興味深いことに,社会的に干され,地下に潜ったことにより,英語はむしろ生き生きと発展することになった([2010-11-25-1]の記事「#577. 中英語の密かなる繁栄」を参照).社会的地位が下落したといっても,フランス語側からの言語規制といったような実力行使はなく,むしろ自由に泳がされたと表現するほうが適切な状況だった.このような状況下で,ノルマン征服の時点までにすでに他の原因によりある程度まで進んでいた屈折の衰退は,滞りなく進行し続けることを許されたのである.拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第4章第3節第5項「ノルマン人とフランス語」 (74) で,次のように述べた.

英語はこうして地下に潜ったが,この事実は英語の言語変化が進行してゆくのに絶好の条件を与えた.現代の状況を考えれば想像できるだろうが,書き言葉の標準があり,そこに社会的な権威が付随している限り,言語はそう簡単には変わらない.書き言葉の標準は言語を固定化させる方向に働き,変化に対する抑止力となるからである.しかしいまや英語は庶民の言語として自然状態に置かれ,チェック機能不在のなか,自然の赴くままに変化を遂げることが許された.どんな方向にどれだけ変化しても誰からも文句を言われない,いや,そもそも誰も関心を寄せることのない土着の弱小言語へと転落したのだから,変わろうが変わるまいがおかまいなしとなったのである.

そして,第5章第4節「なぜ屈折が衰退したか」 (99--100) で,次のように締めくくった.

古英語後期の古ノルド語との接触が引き金となって顕現した英語の屈折語尾の摩耗傾向は,中英語初期にフランス語によって英語が価値をおとしめられたがゆえに,誰に阻害されることもなく円滑に進行したのである.潜在的なゲルマン語的な漂流,古ノルド語話者との接触,フランス語の優勢な社会のもとで英語の価値が低下したこと,これらの諸要因が相俟って英語史上の一大変化を生じさせたのである.

2012-07-10 Tue

■ #1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退 [synthesis_to_analysis][inflection][old_norse][contact][norman_conquest]

英語史における顕著な潮流である「総合から分析へ」 (synthesis_to_analysis) に,古ノルド語との言語接触が大いに関わっているという説は,広く受け入れられている.古ノルド語との言語接触と,屈折の衰退との間には因果関係があるという議論である.この話題については,本ブログでも度々取り上げてきた(特に ##59,928,931 の記事を参照).英語史上,最重要の話題とも言え,多くの英語史概説書で取り上げられているのだが,短い文章で要領よく解説したものがあまりない.英語史の専門的な視点からというよりは,むしろ少し離れた視点からの解説のほうが,細部に入り込まず,分かりやすいように思う.そこで,特に通時態に力点を置かない形態論の入門書を書いた Lieber (103) より,関連箇所を引用しよう.

Why did English lose all this inflection? There are probably two reasons. The first one has to do with the stress system of English: in Old English, unlike modern English, stress was typically on the first syllable of the word. Ends of words were less prominent, and therefore tended to be pronounced less distinctly than beginnings of words, so inflectional suffixes tended not to be emphasized. Over time this led to a weakening of the inflectional system. But this alone probably wouldn't have resulted in the nearly complete loss of inflectional marking that is the situation in present day English; after all, German --- a language closely related to English --- also shows stress on the initial syllables of words, and nevertheless has not lost most of its inflection over the centuries.

Some scholars attribute the loss of inflection to language contact in the northern parts of Britain. For some centuries during the Old English period, northern parts of Britain were occupied by the Danes, who were speakers of Old Norse. Old Norse is closely related to Old English, with a similar system of four cases, masculine, feminine, and neuter genders, and so on. The actual inflectional endings, however, were different, although the two languages shared a fair number of lexical stems. For example, the stem bōt meant 'remedy' in both languages, and the nominative singular in both languages was the same. But the nominative plural in Old English was bōta and in Old Norse bótaR. The form bóta happened to be the genitive plural in Old Norse. some scholars hypothesize that speakers of Old English and Old Norse could communicate with each other to some extent, but the inflectional endings caused confusion, and therefore came to be de-emphasized or dropped. One piece of evidence for this hypothesis is that inflection appears to have been lost much earlier in the northern parts of Britain where Old Norse speakers cohabited with Old English speakers, than in the southern parts of Britain, which were not exposed to Old Norse. Inflectional loss spread from north to south, until all parts of Britain were eventually equally poor in inflection (O'Neil 1980; Fennell 2001: 128--9)

同じ説を,できるだけ分かりやすく,かつ興味をそそるように解説を試みたのが,拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第5章第4節「なぜ屈折が衰退したか」 (94--100) である.そこでは,屈折の衰退における古ノルド語の果たした役割のほかに,ノルマン征服後にフランス語が果たした役割にも踏み込んでいる.後者の役割は,因果関係としては,より間接的ではあるが,言語接触と言語史のダイナミックな関係,外面史と内面史の分かちがたい結びつきを理解するのにうってつけの話題である.これについては明日の記事で.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

・ O'Neil, Wayne. "The Evolution of the Germanic Inflectional Systems: A Study in the Causes of Language Change." Orbis 27 (1980): 248--86.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

2012-07-08 Sun

■ #1168. 言語接触とは話者接触である [contact][sociolinguistics][old_norse]

昨日の記事「#1167. 言語接触は平時ではなく戦時にこそ激しい」 ([2012-07-07-1]) で,古英語と古ノルド語の言語接触について,従来よりも現実味のある横田さんの見解を紹介した.この見解は,横田さんの言語接触に対する基本的な立場,言語接触とは話者どうしの社会的な接触の帰結であるという考え方をよく反映している.「はじめに」 (vii) より,同趣旨の力強い文章を引用しよう.

言語接触というと,複数の言語組織が接触するというよりも,異なった言語組織を持っている複数の話し手が接触することなのである.だから,ノルド語の英語への影響という場合,ノルド語の言語組織が英語の言語組織に影響を与えたと言うことではなくて,ノルド語の話し手が英語の話し手に影響を与えたということである.〔中略〕だから「ノルド語の強い影響」とひと言で表わしているものの根底には,言葉を実際に使う人間と,その人間の社会との関わりがあったことを協調する必要があるし,そうすることによって単なるノルド語起源の語彙を列挙するだけでは見えてこないものが見えてくると思う.

拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第2章第5節「なぜここまで変化したのか」 (43) でも,「言語接触とは無機質な言い方だが,つまるところ英語と諸言語の使用者たる人と人,社会と社会とが衝突し,融合し,現代の英語を形作って来たのである.」と述べたことがある.

言語学では,「言語が接触する」や「言語が変化する」など,「言語」が主語に立つ表現が多い.当然といえば当然なのだが,このような言い方はあくまでショートカットにすぎず,常に「話者」を主語にして読み替えなければならない.「話者が言語を接触させる」のであり「話者が言語を変化させる」のである.近代言語学において形式主義は強みであることは確かだが,話者不在の議論には常に注意を払っておく必要があるだろう.

・ 横田 由美 『ヴァイキングのイングランド定住―その歴史と英語への影響』 現代図書,2012年.

2012-07-07 Sat

■ #1167. 言語接触は平時ではなく戦時にこそ激しい [contact][sociolinguistics][old_norse][history][standardisation][language_change]

古英語と古ノルド語との言語接触については,old_norse の各記事で取り上げてきた.見方にもよるが,英語史において古ノルド語の影響という話題は,最も重要な話題の1つである.8世紀半ばから11世紀にかけて起こったヴァイキングのイングランドへの略奪,移民,定住の結果として,古英語話者と古ノルド語話者の融合が進み,言語も混交した.代名詞,接続詞,前置詞などの機能語やその他の基本語が,多数,古ノルド語から古英語へと流れ込み,屈折も大いに水平化した.そのようにして現われた Norsified English と呼ぶべき言語や,その影響を受けた中英語は,14世紀以降の英語標準化の基盤となり,現代英語にも連なっている.

古ノルド語との接触は,これほど重要な話題なので,英語史概説書でも必ず触れられるテーマだが,記述が大雑把であることが多い.そもそも,異なる言語の共同体どうしが交わると,いつでもこのような言語的な混交が進むものなのだろうか.古英語話者と古ノルド語話者が,数世紀の間,平和に共存したがゆえに言語が混交したのだと説明されることが多いが,実際のところ,両話者集団のあいだの言語的,政治的,軍事的,経済的等々の関係はいかなるものだったのだろうか.当時の社会言語学的状況を思い浮かべるには,概説書に書かれている表面的な記述を超えた,豊かな想像力が必要である.

想像力豊かに,かつ社会言語学の知見を含めて,古英語と古ノルド語の言語接触の問題に迫った良書が現われた.横田由美さんの『ヴァイキングのイングランド定住―その歴史と英語への影響』である.引用・参照したい箇所はいくつかあるが,両言語の話者の融合の度合い,特に共同生活が平和的であったかどうかという点について,当時のデーンローにおける人々の社会的関係を想像し,描写しながら,次のように述べている箇所が印象的である.

以上のように考えると両者間の融合は平和的だったと簡単に片付けてしまうよりも,平和的な時期や地域もあればそうでもない時期や地域もあったであろうし,その状態は地域の社会状況によっても大いに異なっていたのである.そして,安泰時よりも,外来人や国内の様々な人達がデーンロー地域に終結した戦争状態の時には,様々な方言(そして言語)を話す人達の接触を引き起こしたであろう.そしてそのことは言語変化を考える上で非常に重要なことである.

従来は,両側の人々の混交が平和に,緩慢と,着実に進んだことにより,言語も次第に混じり合ったとするのが一般的な理解だったが,むしろ長期間にわたる断続的な戦争状態においてこそ言語接触が濃密だったのではないかという提案は,意表を突くものではあるが,考えてみれば現実味がある.

言語接触の議論には,背後にいる話者どうしの社会的な関係を理解しておくことが必要である.そして,そのためには,歴史の知識と現実感を伴った想像力もまた必要なのである.

・ 横田 由美 『ヴァイキングのイングランド定住―その歴史と英語への影響』 現代図書,2012年.

2012-06-25 Mon

■ #1155. Postal の言語変化観 [language_change][causation][generative_grammar][contact][sociolinguistics][rsr]

昨日の記事「#1154. 言語変化のゴミ箱としての analogy」 ([2012-06-24-1]) で言及した Postal は,「#1123. 言語変化の原因と歴史言語学」 ([2012-05-24-1]) で取り上げたように,言語変化の原因を fashion と考える論者である.同時に,言語変化とは "grammar change" (文法変化)にほかならなず,その文法変化は世代間で生じる規則の再解釈であるという生成的言語観の持ち主だ.そして,その文法変化の最初の段階を表わす "primary sound change which is independent of language contact" は,"'nonfunctional' stylistic change" であり,それ以外の原因説明はありえないとする.

Postal の議論は一見すると単純だが,実は但し書きがいろいろとついている.例えば,社会言語学的な差異化,言語変化の実現と拡散の区別,言語接触による言語変化,英語の Romance Stress Rule の歴史的獲得についても触れている.Postal の議論は,言語変化理論の大きな枠組みの1つとして注目すべきと考えるので,重要な1節 (283--85) の大部分を引用しよう.

SOME REMARKS ON THE 'CAUSES OF SOUND CHANGE'

It is perhaps not inappropriate to ask what implications the view that sound change consists in changes in grammars has for the much discussed and controversial question of the causes of sound change. Why should a language, independently of contact with other languages, add a new rule at a certain point? Of course there are some scholars who hold that all linguistic change is a result of language contact, but this position seems too radically improbable to demand serious consideration today. Assuming then that some if not all phonological changes are independent of contact, what is their basis? It seems clear to the present writer that there is no more reason for languages to change than there is for automobiles to add fins one year and remove them the next, for jackets to have three buttons one year and two the next, etc. That is, it seems evident within the framework of sound change as grammar change that the 'causes' of sound change without language contact lie in the general tendency of human cultural products to undergo 'nonfunctional' stylistic change. This is of course to be understood as a remark about what we might call 'primary change,' that is, change which interrupts an assumed stable and long-existing system. It is somewhat more plausible that such stylistic primary changes may yield a grammar which is in some sense not optimal, and that this may itself lead to 'functional' change to bring about an optimal state. Halle's suggestion that children may learn a grammar partially distinct from that underlying the utterances they hear and thus, from the point of view of the adult language, reformulate the grammar (while adults may only add rules), may be looked upon as a suggestion of this type. For as he noted, a grammar G2 which results from the addition of a rule to a grammar G1 may not be the optimal grammar of the set of sentences it generates. Hence one would expect that children learning the new language will internalize not G2 but rather the optimal grammar G3. It remains to be seen how many of the instances of so-called 'structural sound change,' discussed in the writings of scholars like A. Martinet, can be provided with a basis of this type.

It should be emphasized that the claim that contact independent sound change is due basically to the stylistic possibility for adults to add limited types of rules to their grammars does not preclude the fact that these changes may serve social functions, i.e. may be related to group differentiation, status differences, etc. That is, the claim that change is stylistic is not incompatible with the kinds of results reached by such investigators as Labov (1963). These latter matters concern more properly the social explanation for the spread of the change, a matter which seems more properly sociological than linguistic.

I have been careful above not to insist that all instances of what have been called sound change were necessarily independent of language contact. Although committed to the view that sound change can occur without contact, we can also accept the view that some changes result from borrowing. The view that sound change is grammar change in fact really eliminates much of the importance of this difference. For under the rule interpretation of change, the only issue is the forces which led to the grammar change. Studies of complex cases of phonological grammar change due to contact have actually been carried out recently within the framework of generative grammar. This work, to be reported in a forthcoming monograph (Keyser and Halle, to appear), shows quite clearly that English has borrowed a number of Romance phonological rules. In particular, English has incorporated essentially the Latin stress rule, that which softens Romance k to s in certain environments, etc. This work has important implications beyond the area of sound change and may affect radically concepts of genetic relationship, Mischsprache, etc., all of which will, I think, require reevaluation.

・ Postal, P. Aspects of Phonological Theory. New York: Harper & Row, 1968.

2012-06-19 Tue

■ #1149. The Aldbrough Sundial [inscription][old_norse][oe][inflection][contact][personal_pronoun]

古英語と古ノルド語の言語接触を直接に文証する記録はほとんど残されていない.イングランド東部や北部から接触当時の碑文が見つかっているが,指折り数えられるほどにすぎない.

その少数の碑文のなかでもよく知られているものの1つが,The Aldbrough Sundial と呼ばれる日時計の円周部に刻まれている銘である.East Yorkshire の小さな町 Aldbrough にある St. Bartholomew's church の内壁にはめ込まれているもので,碑文はノルマン・コンクェスト以前に刻まれたものと考えられている.University of Pennsylvania の Anthony Kroch のページで画像と説明を閲覧できる. *

そのページにも一部引用のある,Page の論文を読んだ.この日時計の碑文には,古英語と古ノルド語の言語接触を示唆する貴重な言語特徴が見られるという.その文の翻字と現代英語訳を添えよう.

+VLF LET (?HET) ARŒRAN CYRICE FOR HANVM 7 FOR GVNWARA SAVLA

"+Ulf had this church built for his own sake and for Gunnvǫr's soul."

古英語の屈折体系が崩れていることが,CYRICE や SAVLA からわかる.Late West-Saxon の標準であれば,*cirican や *saule となるはずのところである.ただし,Northumbrian 方言では古英語後期にはすでにこの種の屈折の水平化は進行しており,これだけをもって古ノルド語との言語接触による影響を論じることはできないだろう.GVNWARA については,統語的に属格形と考えられるが,英語化した屈折形を示しているようだ.なお,固有名詞 GVNWARA と VLF はともに北欧系の名前である.

屈折体系の崩壊を示唆する語形以上に興味深いのは,再帰代名詞の与格を表わすとおぼしき HANVM という語形である.古英語では3人称男性単数代名詞の与格としてこの形態は確認されていないが,古ノルド語ではまさにこの形態が用いられていた.したがって,この語形が古ノルド語から借用されたという仮説は受け入れてよいだろう.しかし,3人称代名詞が再帰的に用いられている今回のような文脈では,古ノルド語であれば再帰代名詞形 sér の用いられるのが常である.一方,古英語では,再帰代名詞と非再帰代名詞の形態的な区別はなかった.以上を考え合わせると,この例は,古英語の3人称男性単数代名詞の機能と用法は保ったままに,その形態 him が古ノルド語の対応形 HANVM に置き換わった例ということになる.

VLF と GVNWARA なる人物,そしてこの碑文を刻んだ人物は,いずれも古ノルド語話者の末裔だった可能性がある.彼らは,古英語話者との数世代の融合のうちに,この碑文に示唆されるような,言語接触によって変形した英語を話すようになっていたのかもしれない.しかし,Page (178) は,少ない証拠からそのような可能性を引き出すことには注意を要すると述べている.

Even in the highly Scandinavianized York, people with Norse names need not be of Norse descent. Surviving English inhabitants may have given their children fashionable Norse names in imitation of a Norse dominant class.

Page の論題は「イングランドで古ノルド語はいつまで話されていたか」というものだが,明確な結論は提示せずに論を閉じている.ただし,Page の全体的な論調からは,あまり長くもたなかったのではないかという見解が読み取れる.

・ Page, R. I. "How Long Did the Scandinavian Language Survive in England? The Epigraphical Evidence." England Before the Conquest: Studies in Primary Sources Presented to Dorothy Whitelock. Ed. P. Clemoes and K. Hughes. Cambridge: CUP, 1971. 165--81.

2012-04-12 Thu

■ #1081. 社会言語学の発展の背景と社会言語学の分野 [sociolinguistics][history_of_linguistics][linguistic_relativism][geography][wave_theory][contact]

[2012-03-18-1]の記事「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」の冒頭,よび[2012-03-22-1]の記事「#1060. 世界の言語の数を数えるということ」の後半で触れたが,1960年代から社会言語学という分野が発展してきた.その言語学史的な背景について,トラッドギルは1974年の著書のなかで次のように指摘している.

言語学はこれまで言語と社会との関係をまったく無視して来たと言ってしまってはあまりに大ざっぱすぎるかもしれないが,しかしまずまず当たっていると言えよう.もっともなぜそうであったかについては,多くの場合それなりに正当な理由がある.「個人語(idiolect)」,つまり一時点における一つのスタイルによる一個人のことば遣いの研究に限ることによって,複雑な現象を研究する際には不可欠な単純化をはかり,単純化したことによって,理論的にも進歩したのである.しかしすでに指摘した通り,言語というのは社会的な現象なのである.社会という場面をまったく無視して言語を研究したのでは,言語のより複雑な,しかし興味あるいくつかの面が必然的に脱落することになるし,また言語理論をさらに発展させる機会を失わせることにもなろう.言語というのは非常に変異しやすい現象であって,この変異性は言語と同時に社会とも密接に関係があるのだという事実の重要性に気づいたことが,社会言語学的な研究を発達させるに至らしめた主な要因の一つなのである.言語とは,いかなる場面でもすべての人によって同じように使われる簡単な単一の記号体系なのではない.そして言語学はこの複雑な現象に取り組み始めることが可能でもあるし有利でもあるという段階に,今やっと到達したところなのだ.(24--25)

このようにして発展してきた社会言語学の扱う範囲は広い.現在でもその範囲は拡大しているが,社会言語学の注目を大雑把に分けると,人類学的な関心,社会学的な関心,地理学的な関心の3種が認められる.それぞれ,人類学,社会学,地理学の方法論や研究成果を援用して言語をとらえなおすという基本姿勢である.人類学的な観点としては,民族や文化によって,親族名称を表わす語彙体系が異なったり,顕点(興味を示す事物・現象)が異なるといった,言語的相対論 (linguistic relativism) にかかわる諸問題がある.社会学的な観点としては,Labov の研究([2010-06-07-1]の記事「#406. Labov の New York City /r/」を参照)や Milroy (and Milroy) の研究([2011-09-26-1]の記事「#882. Belfast の女性店員」を参照)がその代表例で,社会統計学の方法を利用した都市方言学が展開している.地理学的な観点は,古くから方言学で採用されてきたが,波状説 (the wave theory) に代表される言語地理学 (linguistic geography) や言語接触 (language contact) の方面から新たな生命を吹き込まれている.

このほか,種々のアプローチの上位に立つ(あるいは横断する)純社会言語学とでも呼ぶべき領域を考えることもできる.これは,トラッドギル (27) によれば「言語の本質についての理論をどうすれば改善することができるかとか,言語はなぜ,そしてどのように変化するのか,といったような興味ある問題に対して,主に言語学者に解答を与えようとするもの」である.また,言語と国家,言語と教育といった政治的,教育的な側面を対象とする分野もあり,これは言語の社会学とでも呼ぶほうが適切かもしれない.

言語学史的には,社会言語学の発展は理論言語学からの脱却であるという側面が強調されるが,勢いに乗ってきた現在,そして将来にむけて,野心的な「純社会言語学」の目指す,社会的な観点を取り入れた理論言語学というものが具体的に構想されてゆくことになるのではないか.特に言語の変異と変化についての知識は,社会言語学の発展によって著しく豊かになった.言語史や歴史言語学にも大きな影響を及ぼしてきた社会言語学に,今後ますます注目したい.

・ P. トラッドギル 著,土田 滋 訳 『言語と社会』 岩波書店,1975年.

2012-03-22 Thu

■ #1060. 世界の言語の数を数えるということ [sociolinguistics][world_languages][contact][saussure]

Ethnologue の冒頭では,現在の世界の言語の数について,次のように謳われている."An encyclopedic reference work cataloging all of the world’s 6,909 known living languages." ただし,論者によってはその半分の数を挙げるものもあり,他にも様々な数が提案されており,確定することは難しい.世界の言語の数を数えることの困難な理由は,[2010-01-22-1]の記事「#270. 世界の言語の数はなぜ正確に把握できないか」で取り上げた.また,関連する話題を「#274. 言語数と話者数」 ([2010-01-26-1]) で考察した.今回は,議論をもう一歩推し進めたい.

現在,世界にいくつの言語があるのか.この問いは言語についての最も素朴な疑問のようにも思われるが,実のところ,この素朴さのなかには非常に厄介な問題が含まれている.言語を数えるということは,当然ながら言語が複数あることが前提となっている.また,言語が複数あるということは,ある言語と他の言語との境界が明確であり,それぞれが個別化,個体化,個数化していることが前提となっている.しかし,自然状態におかれている言語は,通常,境がぼんやりとしているものではないか.特に隣接する言語であれば,互いに混交して,中間的な特徴を備えた言語が間に入っているものではないか.

しかし,このように本来は音の連続である茫洋とした言語の平面に,強引に線引きをする主がいる.そして,私たちは,その主の存在を疑わずに,むしろ前提としているからこそ,標記の問題がいかにも素朴な疑問に聞こえるのである.その線引きの主とは,近代国家である.田中 (150) の適格な表現を引用しよう.

近代はまた,ことばとことばとの間に境界を設けて,その数を数えられるものにした.言語の数が数えられるものになったのは,主として国家の成立による./言語の数はしかし,本来は――自然の状態では――数えられないものであった.数えようにも,まず名前がついていなかった.ヨーロッパでは,こうしたいわゆる「俗語」,すなわち,ラテン語以外の言語が文字で書かれるようになり,その文法が書かれることによって,「○○語」が確立されたのである.

つまり,言語を数えるということは,「国家=言語」という等式を無意識のうちに前提としている発想であり,言語の自然状態を観察していては決して生まれてこない発想だということになる.では,上記の素朴な疑問は,素人的な疑問として片付けてしまってよいのだろうか.否である.実のところ,近代科学としての言語学こそが,「国家=言語」を前提として成立してきたのである.もっと言えば,「国家≧言語(学)」ですらあった.田中 (154--55) を引こう.

近代言語学に成立の動機を与えたのは,国家であった.国家が,言語に境界を与え,○○語という,区切りのある単位を与えたからである.そして,言語学は,このような,国家によって提供された,いわゆる個別言語 (Einzelsprache) の研究に従事してきた.少し誇張して言うと,国家が個別言語を創り出し――その統合,均質化の過程によって――それを言語学が当然のようにおしいただいて研究したのであるから,この点から言うと,言語学は国家に従属したのである.

このように,近代言語学は国家観を強烈に含みながら創始された.自然状態の言語を,国家という概念を介入させず,ありのままに観察するという態度は,20世紀のソシュール言語学を待たねばならなかったのである.20世紀言語学は,いよいよ国家をはぎ取った状態で言語そのものを観察し始めたのだが,世紀の後半になって国家なり社会なりの服を,改めて今度は意識的に,裸の言語に着させるという試みを開始した.

21世紀に入った言語学は,いまだ標題の素朴な疑問に明確な解答を与えうる段階にない.しかし,言語学は,何もしてこなかったわけではない.むしろ,素朴な外見を装った標題の疑問の本質は,素朴どころか,政治のどろどろした問題をはらんでいるという事実を,言語学はありありと示してきたのである.

・ 田中 克彦 『言語学とは何か』 岩波書店〈岩波新書〉,1993年.

2012-01-21 Sat

■ #999. 言語変化の波状説 [wave_theory][indo-european][family_tree][geography][lexical_diffusion][contact][history_of_linguistics][isogloss]

[2010-02-03-1]の記事「#282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘」で述べたように,Sir William Jones (1746--1794) の画期的な洞察により,18世紀の終わりから印欧語比較言語学が始まった.その後,比較言語学の基盤は,August Schleicher (1821--68) らにより,19世紀の半ばには確立していたといってよいだろう.Schleicher といえば,再建形にアステリスクをつける習慣を始めた学者でもある.印欧語比較言語学の華々しい成果は,あの一枚の系統図 ([2009-06-17-1], [2010-07-26-1]) に凝縮されている.

一方で,同じ頃,比較言語学の前提とする言語変化観,いわゆる the family tree model に対して異論が出始めていた.系統図は時間軸に沿って万世一系に描かれているが,現実には,諸言語は互いに接触しあい,混交しながら発展している.言語どうしの関係を考えるには,時間軸で示される縦の次元だけでなく,地理空間での接触を表わす横の次元も合わせて念頭におく必要があるのではないか.そこで,Schleicher の後継者の一人 Johannes Schmidt (1843--1901) は,the family tree model へのアンチテーゼとして the wave theory (Wellentheorie) を提示した.言語項目が地理的に波及してゆくという空間の次元に焦点を当てた,新しい言語変化観である.Campbell and Mixco (221) の説明を引用しよう.

According to the wave model, linguistic changes spread outward concentrically as waves on a pond do when a stone is thrown into it, becoming progressively weaker with the distance from their central point. Since later changes may not cover the same area there may be no sharp boundaries between neighboring dialects or languages; rather, the greater the distance between them, the fewer linguistic traits dialects or languages may share.

革新的な言語項目は,池に投げ込まれた石のように,落ちた点を中心として同心円状に近隣の方言や言語へ広がってゆく.考えてみれば,この説は当たり前のように思える.噂の広がり,流行の伝播,新発明の土器の分布拡大,ありとあらゆる人文現象は the wave theory の唱える方法で広がってゆくように見えるからだ.しかし,当時の比較言語学は時間軸にとらわれすぎており,なかなか空間軸の発想にたどり着かなかった.こうして,言語変化論は空間の次元という新たな生命を吹き込まれ,言語地理学 (linguistic geography) の発展へとつながっていった.

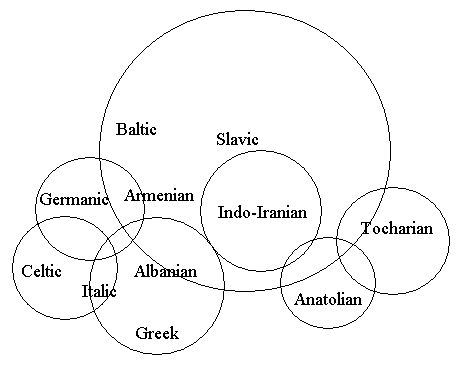

では,the family tree model に基づいた印欧語族の系統図は,the wave theory ではどのような図として描かれるのか.以下が,少々の改変を含みながらも Schmidt に基づく印欧諸語の関係図である(松浪,p. 43 の図を参考に作成).

各言語の覆う空間状の領域には重なりがあり,この点からが Italic だとか,あの点からが Germanic だとか,明確に線を引くことができないということが,よく示されている.上の引用の第2文で述べられているように,異なる時点で始まった2つの言語革新(例えば新語) A と B は,たとえ同じ地点を出発点としていても,同じだけの半径の波紋を描くとはかぎらない.その半径の差により,AとBの両方を受け入れた方言,Aだけを受け入れた方言,いずれも受け入れなかった方言などの違いが生じる.実際には,水面の波紋のようにきれいに円を描くわけではないので,各言語革新の及んだ領域の限界を表わす等語線 (isogloss) は複雑に入り組んだものとなる.AとBのみならず幾多の言語革新がこのようにして広がってゆくために,空間的に離れれば離れるほど,より異なった方言や言語が生まれざるをえないのだ,と Schmidt は考えた.また,同じ仮説から,言語地理学の座右の銘ともいえる "Every word has its own history." という謂いも生まれた.

・ Schleicher, August. Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Weimar: Böhlau, 1861--62.

・ Schmidt, Johannes. Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. Weimar: Böhlau, 1872.

・ Campbell, Lyle and Mauricio J. Mixco, eds. A Glossary of Historical Linguistics. Salt Lake City: U of utah P, 2007.

・ 松浪 有,池上 嘉彦,今井 邦彦 編 『大修館英語学辞典』 大修館,1983年.

2011-11-15 Tue

■ #932. neutralization は異形態の縮減にも貢献した [oe][old_norse][inflection][conjugation][paradigm][contact][language_change][analogy]

[2011-11-11-1]の記事「#928. 屈折の neutralization と simplification」と[2011-11-14-1]の記事「#931. 古英語と古ノルド語の屈折語尾の差異」で,古ノルド語との言語接触に起因する古英語の屈折体系の簡単化について取り上げてきた.O'Neil が neutralization と呼ぶ,この英語形態論の再編成については,両言語話者による屈折語尾の積極的な切り落としという側面が強調されることが多いが,より目立たない側面,allomorphy の縮減という側面も見逃してはならない.

昨日の記事で示したパラダイムの対照表を見れば,屈折語尾の差異を切り落とし,ほぼ同一の語幹により語を識別するという話者の戦略が有効そうであることが分かるが,語幹そのものの同一性が必ずしも確保できないケースがある.パラダイムのスロットによっては,語幹が異形態 (allomorph) として現われることがある.昨日の例では,drīfan の過去形においては,単数1・3人称 (drāf) で ā の語幹母音を示すが,単数2人称および複数 (drife,drifon) で i の語幹母音を示す.

他にも,現在単数2・3人称の屈折において語幹母音が i-mutation を示す古英語の動詞は少なくない.OE lūcan "to lock" の現在形の活用表を示すと,以下のように語幹母音が変異する (O'Neil 262) .

| Old English | |

| Inf | lūcan 'lock' |

| Pres. Sing. 1. | lūce |

| 2. | lȳc(e)st |

| 3. | lȳc(e)ð |

| Plur. | lūcað |

ところが,中英語の典型的なパラダイムでは,現在単数2・3人称の語幹は他のスロットと同じ語幹を取るようになっている.ここで生じたのは allomorphy の縮減であり,結果として,不変の語幹が現在形のパラダイムを通じて用いられるようになった.動機づけのない allormophy をこのように縮減することは,当時,互いに意志疎通を図ろうとしていた古英語や古ノルド語の話者にとっては好意的に迎え入れられただろうし,それ以上にかれらが縮減を積極的に迎え入れたとすら考えることができる.

I think it clear that working from quite similar, often identical, underlying forms but with different sets and intersecting sets of endings associated with them and bewildering allomorphies as a result of the conditions established by the endings, the basic underlying sameness of Old English and Old Norse had become somewhat distorted and thus a superficial barrier to communication between speakers of the two languages had arisen. It is not surprising then that the inflections of the languages were rapidly and radically neutralized, for they were the source of nearly all difficulty. (O'Neil 262--63)

allormophy の縮減は,言語接触による neutralization の過程としてだけでなく,言語内的な類推 (analogy) や 単純化 (simplification) の過程としても捉えることができる.実際には,片方のみが作用していたと考えるのではなく,両者が共に作用していたと考えるのが妥当かもしれない.

allomorphy の縮減は,パラダイム内の levelling (水平化)と読み替えることも可能だろう.この用語については,[2010-11-03-1]の記事「#555. 2種類の analogy」を参照.

・ O'Neil, Wayne. "The Evolution of the Germanic Inflectional Systems: A Study in the Causes of Language Change." Orbis 27 (1980): 248--86.

2011-11-14 Mon

■ #931. 古英語と古ノルド語の屈折語尾の差異 [oe][old_norse][inflection][conjugation][paradigm][contact][language_change]

[2011-11-11-1]の記事「#928. 屈折の neutralization と simplification」では,古英語の言語体系が古ノルド語との接触により簡単化していった過程を,O'Neil の用語を用いて neutralization と呼んだ.この過程の要諦は,古英語と古ノルド語との間で,対応する語幹はほぼ同一であるにもかかわらず,対応する屈折語尾は激しく異なっていたために,後者が積極的に切り落とされたということだった.

では,具体的にどのように両言語の屈折体系が混乱を招き得るものだったかを確かめてみよう.以下は,典型的な強変化動詞,弱変化動詞,弱変化名詞,強変化女性名詞 (o-stem) の屈折の対照表である (O'Neil 257--59) .

Strong Verb

| Old English | Old Norse | |

| Inf | drīfan 'drive' | drífã |

| Pres. Sing. 1. | drīfe | dríf |

| 2. | drīfest | drífR |

| 3. | drīfeð | drífR |

| Plur. 1. | drīfað | drífom |

| 2. | drīfað | drífeð |

| 3. | drīfað | drífã |

| Past Sing. 1. and 3. | drāf | dreif |

| 2. | drife | dreift |

| Plur. 1. | drifon | drifom |

| 2. | drifon | drifoð |

| 3. | drifon | drifð |

| Pres. pple. | drīfende | drífande |

| Past pple. | drifen | drifenn |

Weak Verb

| Old English | Old Norse | |

| Inf | tellan 'count' | teljã |

| Pres. Sing. 1. | telle | tel |

| 2. | telest | telR |

| 3. | telð | telR |

| Plur. 1. | tellað | teljom |

| 2. | tellað | teleð |

| 3. | tellað | teljã |

| Past Sing. 1 | talde | talda |

| 2. | taldest | talder |

| 3. | talde | talde |

| Plur. 1. | taldon | tǫldom |

| 2. | taldon | tǫldoð |

| 3. | taldon | tǫldõ |

| Pres. pple. | tellende | teljande |

| Past ppl.e | tald | tal(e)ð |

Weak Noun

| Old English | Old Norse | |

| Sing. Nom. | guma 'man' | gume |

| Oblique | guman | gumã |

| Plur. Nom. | guman | gumaR |

| Acc. | guman | gumã |

| Gen. | gumena | gum(n)a |

| Dat. | gumum | gumon |

Strong Noun (Feminine ō-stems)

| Old English | Old Norse | |

| Sing. Nom. | bōt 'remedy' | bót |

| Acc. | bōte | bót |

| Gen. | bōte | bótaR |

| Dat. | bōte | bót |

| Plur. Nom. | bōta | bótaR |

| Acc. | bōta | bótaR |

| Gen. | bōtena | bóta |

| Dat. | bōtum | bótom |

語幹はほぼ同一であり,わずかに異なるとしても「訛り」の許容範囲である.ところが,対応する屈折語尾を比べると,類似よりも相違のほうが目立つ.対応するスロットに異なる語尾が用いられているということはさることながら,形態的に同一の語尾が異なるスロットに用いられているというのも混乱を招くに十分だったろう.例えば,古英語の drīfeð は現在3人称単数だが,同音の古ノルド語 drífeð は現在2人称複数である.

このように屈折表を見比べると,両言語話者の混乱振りが具体的に見えてくるのではないか.

・ O'Neil, Wayne. "The Evolution of the Germanic Inflectional Systems: A Study in the Causes of Language Change." Orbis 27 (1980): 248--86.

2011-11-11 Fri

■ #928. 屈折の neutralization と simplification [inflection][contact][language_change][germanic][old_norse]

英語史では,古英語から中英語にかけて起こった屈折体系の簡単化を,屈折の水平化 (levelling) や単純化 (simplification) という用語で表現するのが普通である.同様の現象が多かれ少なかれ他のゲルマン諸語でも生じてきたことは,昨日の記事「#927. ゲルマン語の屈折の衰退と地政学」 ([2011-11-10-1]) や「#656. "English is the most drifty Indo-European language."」 ([2011-02-12-1]) で話題にしてきたが,ここでも水平化や単純化という用語が適用されるだろう.

しかし,O'Neil は,ゲルマン諸語に見られる屈折の衰退は,明確に区別されるべき2つの用語 neutralization と simplification によって記述されるべきだと強調している.それぞれの定義は,O'Neil (283) によると次の通り.

(A) If there is significant and more-or-less permanent contact between two closely related languages differing for the most part only in superficial aspects of their grammars (inflections, accent, tone, etc.), these superficial differences will be rapidly neutralized or erased. (283)

(B) Without language contact, inflectional systems will simplify only so far as there is room available for easing learning without greatly decreasing perceptibility. (283)

つまるところ,言語接触が契機となって文法カテゴリーの区別が失われるような言語体系の簡単化を neutralization と呼び,言語接触とは関係なく,学習や知覚に関わる話者の言語心理学的な要求に基づいて自然に進行する言語体系の簡単化を simplification と呼び分けるべきだと,O'Neil は主張している.比喩的に言えば,neutralization は突如として激しく作用するデジタルな力,simplification は常に少しずつ作用しているアナログな力と捉えられるだろうか.

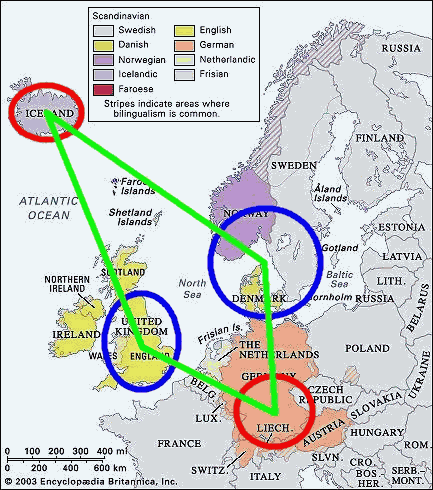

この用語でゲルマン諸語の屈折体系の簡単化を改めて記述すると,次のようになるだろう.Icelandic や High German などの相対的に保守的な言語では,主として simplification による屈折体系の簡単化のみが観察されるのに対して,著しく簡単化した英語,大陸スカンジナビア諸語,アフリカーンス語などでは,simplification に加えて,言語接触によって引き起こされた neutralization が作用した.

古英語後期から言語内的に進行していた屈折の簡単化が古ノルド語との接触により著しく加速したという歴史的な説明は,今では広く受け入れられているが,それを明確に区別される2つの用語により説明しなおしたという点に,O'Neil の意義がある.既に進行していたプロセス (simplification) がそのまま延長されたのではなく,簡単化という意味では一緒にくくることができるものの,古ノルド語との接触により誘発された別のプロセス (neutralization) によって後押しされたと考えている点が重要である.

・ O'Neil, Wayne. "The Evolution of the Germanic Inflectional Systems: A Study in the Causes of Language Change." Orbis 27 (1980): 248--86.

2011-11-10 Thu

■ #927. ゲルマン語の屈折の衰退と地政学 [germanic][inflection][synthesis_to_analysis][contact][geography][map][dutch][german][faroese][icelandic][danish][afrikaans]

中世のゲルマン語派の話者の分布を地図に示すと,北東端を Continental Scandinavian,南東端を High German,南西端を English,北西端を Icelandic にもつ四辺形が描かれる.この地図が示唆する興味深い点は,青で示した English と Continental Scandinavia は歴史的に屈折を激しく摩耗させてきたゲルマン語であり,赤で示した Icelandic と High German は歴史的に屈折を最もよく残してきたゲルマン語であるという事実だ.そして,革新的な北東・南西端と保守的な北西・南東端に囲まれた,緑で示した四辺形の中程に含まれる Faroese, Dutch, Frisian, Low German は,屈折をある程度は摩耗させているが,ある程度は保持しているという中間的な性格を示す.この地理と言語変化の相関関係は見かけだけのものだろうか,あるいは実質的なものだろうか.

この点について好論を展開しているのが,O'Neil である.

Now from the point of view of their inflectional systems, it is in the languages of the extreme southwest and northeast areas, among the Scandinavians and the English, that things are farthest from the state of the old languages, where --- in fact --- the old inflectional system has become so simplified that the languages can barely be said to be inflected at all. It is in the other two areas, in the northwest in Iceland and in the southeast among the High Germans (but most especially in Iceland) that an older inflectional system is best preserved. Between these two extremes and their associated corners or areas and languages, lie other Germanic languages (Faroese, Frisian, Dutch, etc.) of neither extreme characteristic: i.e. not stripped (essentially) of their inflections, nor heavily inflected like the older languages. (250)

地理が直接に言語の変化に影響を及ぼすということはあり得ない.しかし,地理が言語話者の地政学的な立場に影響を及ぼし,地政学的な立場が歴史に影響を及ぼし,歴史が言語の発展に影響を及ぼすという間接的な関係を想定することは可能だろう.

屈折が大いに単純化した英語の場合,古ノルド語 (Old Norse) との接触が単純化の決定的な引き金となったという論は,今では広く受け入れられている([2009-06-26-1]の記事「#59. 英語史における古ノルド語の意義を教わった!」を参照).一方で,アイスランド語 (Icelandic) が地理的に孤立しているがゆえに,古い屈折を現代までよく残しているということもよく言われる([2010-07-01-1]の記事「#430. 言語変化を阻害する要因」を参照).いずれも歴史的に経験してきた言語接触の程度との関数として説明されているが,その言語接触の歴史とは地政学上の要因によって大いに条件付けられているのである.ここでは言語変化が地理的条件により間接的に動機づけられているといえるだろう.

では,英語やアイスランド語以外のゲルマン諸語についても,同様の説明が可能だろうか.O'Neil は,大陸スカンジナビア諸語の屈折の単純化も英語のそれと平行的な関係にあると主張する.この場合,大陸スカンジナビア諸語が接触したのは低地ドイツ語 (Middle Low German) である.

It is clear then that Continental Scandinavian is inflectionally simple like English, with --- however --- its idiosyncratic sense of simplicity. The reasons for its simplicity seem to be exactly those that led to the development of the neutralized northern Middle English inflectional system: language contact between Middle Low German and Danish in the countryside and between Middle Low German and all Continental Scandinavian languages in the centers of trade. (267)

さらに,英語や大陸スカンジナビア諸語と同じように単純化した屈折をもつアフリカーンス語 (Afrikaans) についても,同様の議論が成り立つ.ここでは,オランダ語 (Dutch) と低地ゲルマン語 (Low German) との接触が関与している.

. . . the original population that settled Capetown and then the Cape was not a homogeneous Dutch-speaking population. The group of people that arrived in Capetown in 1652 was first of all predominantly German (Low German mercenaries) and the Dutch part of it was of mixed Dutch dialects. Thus just the right conditions for the neutralization of inflections existed in Capetown at the time of its settlement. (268--69)

他にも,フリジア語 (Frisian) とオランダ語 (Dutch) とが都市部で言語接触を経験した結果としての "Town Frisian" (268) の例も挙げられる.

反対に,複雑な屈折を比較的よく保っている例として,アイスランド語の他に挙げられているのが高地ドイツ語 (High German) である.ここでも O'Neil は,高地ドイツ語もアイスランドほどではないが,地政学的に見て隔離されていると論じている.

. . . High German has not been so completely isolated as Icelandic. But then neither is its inflectional system as conservative. Yet in fact the area of High German has been generally isolated from other Germanic contact --- the sort of contact that would lend to neutralization, for the general motion of High German has always been away from the Germanic area and onto its periphery among non-Germanic peoples. (277)

最後に,地図上の四辺形の内部に納まる中間的な屈折度を示す言語群についても O'Neil は地政学的な相関関係を認めているので,指摘しておこう.以下は,フェロー語 (Faroese) の屈折の中間的な特徴を説明づけている部分からの引用である.

. . . the Faroese fished and worked among the Icelanders and still do, at the same time being administered, educated, and exploited by continental Scandinavians. Thus for centuries was Faroese exposed to the simplified inflectional systems of continental Scandinavia while in constant contact with the conservative system of Icelandic. Unless this conflict was resolved Faroese could neither move toward Continental Scandinavian, say, nor remain essentially where it began like Icelandic: neither completely neutralize its inflections, nor simplify them trivially. The conflict was not resolved and as a consequence Faroese moved in a middle state inflectionally. (280)

・ O'Neil, Wayne. "The Evolution of the Germanic Inflectional Systems: A Study in the Causes of Language Change." Orbis 27 (1980): 248--86.

2011-10-23 Sun

■ #909. 接尾辞 -wise の復活におけるドイツ語 -weise の影響 [suffix][word_formation][contact][borrowing][loan_word][ame][german]

[2010-12-11-1]の記事「#593. 現代によみがえった古い接尾辞 -wise」の続編.

Foster (100) は,-wise の生産性の復活は,アメリカ英語で始まり,その背景には American-German 語法の影響があったのではないかと述べている.

It cannot be denied that such expressions as 'engineeringwise' are very readily coined in modern English and that this habit comes from America where in turn the astonishingly free use of the ending '-wise' owes something to the equally free application in German of the parallel -weise (as in beispeilsweise 'for example', gastweise 'as a guest', and others). . . . It may well be that the old usage had lingered on in the United States to a greater extent than in the English of Britain, but it can scarcely be doubted that its blossoming forth in the twentieth century was due to a more or less unconscious transference of a German habit, whether on the part of scholars or --- more likely --- of immigrants.

Foster は,-wise の例に限らず,アメリカ英語における多くの革新的表現がドイツ語からの影響によるものであると提起している.それは,彼の著わした The Changing English Language の全体を貫く主張とも言えるほどで,文字通りに受け取ると,アメリカ英語の革新(そして,そのイギリス英語への伝播)は,語句,意味,文法に至るまでドイツ語法の写しではないかと思えてくるほどである.

もちろん,文字通りに受け取ることはできない.借用や影響の同定は必ずしも容易でないからだ.同定のためには,借用や影響が生じたとされる当時の両言語の共時的記述がなされていなければならず,その他に社会状況その他も詳細に分かっていなければならないことが多い.Foster もすべての例について十分な証拠を与えて議論しているわけではないので,評価には慎重にならなければならないだろう.

とはいえ,翻訳借用 (loan translation) や意味借用 (semantic loan) を含めた substitution ([2011-10-15-1]) を積極的に評価しようとするタイプの議論は,個人的には好きである.客観的な証拠を挙げての議論ではない以上,信念の問題といったほうがよいのかもしれないが,言語間の影響には importation のような表面的に見られる以上の効果がもっとあるはずだと考える.外国語からの影響について,過大評価は注意すべきだが,過小評価にも気をつけなければならないように思う.

アメリカ英語において外国語の影響が過小評価されてきた経緯については,Foster (86--87) に要領よくまとめられている.そこから,要点となる部分を抜き出そう.

Writers on the subject of Americanisms have usually made little of the fact that, in the past, millions of Americans have had a foreign language as their mother-tongue, though in fact it is incredible that the language of the country should not have been affected thereby. . . . In other words there has been a natural tendency to see foreign influences as consisting solely in straightforward loan-words from German, Yiddish, Spanish, Italian or whatever the language of the immigrants may have been. / Fortunately there have been some signs in recent years that scholars are becoming rather more aware that foreign borrowing into American speech has been taking place on a larger scale than had been thought.

借用の同定には決着がつかないことが多いのだが,大胆に問題提起し,慎重に議論するというプロセスを経ることは重要だろう.

・ Foster, Brian. The Changing English Language. London: Macmillan, 1968. Harmondsworth: Penguin, 1970.

2011-09-26 Mon

■ #882. Belfast の女性店員 [sociolinguistics][language_change][contact][social_network][weakly_tied]

20世紀の後半には,社会言語学の分野でいくつかの画期的なフィールドワークが実施され,言語変化の実態(誰が,いつ,どこで,どのように,そしてなぜ言語変化を開始するのか)が少しずつ明らかにされてきた.[2010-06-07-1]の記事「#406. Labov の New York City /r/」で紹介した研究はそのうちの1つだが,別の進取的な研究を紹介したい.昨日の記事「#881. 古ノルド語要素を南下させた人々」 ([2011-09-25-1]) で引き合いに出した Milroy (and Milroy) の研究である.Aitchison (73--77) による同研究の要約を参照しつつ,以下で紹介する.

Milroy (and Milroy) は,北アイルランドの Belfast 市街地社会で生じている音声変化を実地調査した.いくつかの母音変化が生じているが,そのなかに grass や bad に含まれる母音 /ɑ/ が後舌化して /ɔː/ へと変化しているというものがある.あたかも <grawss> や <bawd> と綴られるかのような発音となる変化だ.この母音変化は19世紀後半より記録されており,決して新しくないが,その進行過程には謎があった.Belfast 市街地社会で一律に生じているわけではなく,分布に偏りが見られるというのである.

分布の偏りについて見る前に,Belfast 市街地の社会的背景を理解しておく必要がある.Belfast 市街地は貧しく,荒廃しており,失業,早死,病気,少年犯罪が蔓延するスラム街だったが,そのなかでプロテスタントとカトリックの対立が際立っていた.両集団は市内で住み分けしており,互いに言語的接触はおろか物理的接触もあまりなく,たまの接触は一触即発の危険をはらんでいた.

さて,問題の実地調査は,市街地東部のプロテスタント系の町 Ballymacarrett と市街地西部のカトリック系の町 the Clonard で行なわれた.その結果,当該の母音変化は Ballymacarrett の男性住民に顕著に観察されることが分かった.Ballymacarrett の男性住民は就業率が the Clonard よりも高く,ある種の社会的地位を有しているのが特徴的である.彼らは社会的つながりによって互いに強く結びつけられており,その集団力によって Belfast 市街地における母音後舌化の推進力となっていると考えられる.だが,Ballymacarrett の女性については,この母音変化は男性ほど浸透していない.あくまで男性集団が主導している変化であることが分かる.一般に,非標準的な方向への言語変化は男性に多く見られることが多いとされるが,その傾向がよく示されている.

ところが,興味深いことに市街地西部のカトリック系の町 the Clonard においては,同じ母音変化が,若年層において男性よりも女性に多く観察されるというのである.ここに2つの謎がある.1つは,Ballymacarrett では,当該の母音変化は非標準的な方向への変化であることから予測される通り男性主導の革新だったが,the Clonard では若い女性が主導しているように見えることである.もう1つは,そもそも両集団のあいだにほとんど社会的な接触はないはずなのに,なぜ言語変化が伝播しうるのかという問題である( Ballymacarrett から the Clonard へと伝播していることは確からしい).

この問題を解く鍵は,Ballymacarrett の男性と the Clonard の若い女性とのあいだに何らかの接触があるに違いないという点である.しかし,社会状況を考えれば,それほどロマンチックな話しがありそうには思えない.だが,あまりロマンチックではないところであれば,接触の機会はある.それは,町の中心にある店だった.the Clonard の若い女性は若い男性よりも就業率が高く,両集団が共通して利用する町の中心の店に店員として雇われているケースがある.彼女らは,Ballymacarrett からの男性客に応対する際に,彼らの発音の癖である後舌化した /ɔː/ を獲得したのではないか.店員が客層に合わせて言葉遣いを替える "shop-assistant phenomenon" は,社会言語学では accommodation の一種として知られており,[2010-06-07-1]の Labov の研究でも確認されている通りである.この小さな,しかし日常的な接触により,Ballymacarrett 発の母音変化が若い女性店員を経由して the Clonard へと伝播しているのではないか.

母音変化の分布の謎を鮮やかに解き明かした Milroy (and Milroy) の実地調査は,後に言語変化の社会的ネットワーク理論へと発展する.これまで目に見えなかった言語変化の伝播の現場を,点として捉えることを可能にした画期的な研究である.

参考までに,Aitchison (75) で要約されている後舌母音の頻度指数の内訳を示そう.4.0が最高値である.

| Men | Women | Men | Women | |

| Aged 40--55 | 40--55 | 18--25 | 18--25 | |

| East Belfast | 3.6 | 2.6 | 3.4 | 2.1 |

| West Belfast | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 2.6 |

・ Milroy, J. and L. Milroy. "Belfast: Change and Variation in an Urban Vernacular." In Sociolinguistic Patterns in British English. London: Arnold, 1978.

・ Milroy, J. and L. Milroy. "Linguistic Change, Social Network and Speaker Innovation." Journal of Linguistics 21 (1985): 339--84.

・ Milroy, L. Language and Social Networks. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 1987.

2011-09-25 Sun

■ #881. 古ノルド語要素を南下させた人々 [old_norse][contact][review][sociolinguistics]

BBC のキャスターで,著述家としても知られる Melvyn Bragg の書いた一般向けの英語史の本がある.BBC Radio 4 で2000--2001年に放送された25回にわたる The Routes of English のシリーズ番組を担当した経験をもとに,今度は2003年に ITV の8回にわたるテレビシリーズ番組として The Adventure of English を制作した,その際の台本とも言える本である.アマチュア教養人の視点から自らの母語の歴史を熱く語った本で,英語を礼賛するロマンチストとしての評もあるが(そして私もその評に賛成するが),英語史の専門家ではないがゆえの縛りからの解放と想像力の発露が随所に見られ,確かな文章力と相俟って,読者の心をつかむ本となっている.議論したい箇所を取り出せばきりがないのだが,それでもイギリスの教養人とはかくあるものかと思わせる筆致ではある.

Bragg の歴史についての知識と発想の豊かさは,例えば,次のようなくだりに表われている.878年,King Alfred がデーン人を打ち負かした際に締結されたウェドモア条約 (Treaty of Wedmore) に基づいて,イングランドはアングロサクソン領とデーン領に二分された([2011-07-24-1]の記事「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」を参照).その後の両地域の国境を越えた交流について,Bragg (19) はこう述べている

. . . he [King Alfred] drew a line diagonally across the country from the Thames to the old Roman road of Watling Street. The land to the north and east would be known as the Danelaw and would be under Danish rule. The land to the south and west would be under West Saxon, becoming the core of the new England. This was no cosmetic exercise. No one was allowed to cross the line, save for one purpose --- trade. This act of commercial realism would more radically change the structure of the English language than anything before or since. Trade refined the language and made it more flexible.

古ノルド語との接触が及ぼした英語への影響,古ノルド語の英語史上の意義については,[2009-06-26-1]の記事「#59. 英語史における古ノルド語の意義を教わった!」で要約したが,言語接触を論じるには,その背景にある人々の接触についての歴史的な理解がなければならない.言語接触という抽象的な現象を扱っていると,この点は比較的忘れられやすい.言語接触とは無機質な言い方だが,実際には話者という生身の人間の接触が起こっているのである.

当時,国境線をまたいでの人々の往来は政治的,軍事的な次元では制限されていたが,地に足の着いたより現実的な営みである交易という次元では活発だったはずだ.そして,交易を担った商人は商品だけでなく言葉をも北へ南へと伝えた.狭い関門を幾たびも通り抜けることによって南北の言語習慣を互いに波及させた交易の役割は,ちょうど Milroy (and Milroy) の Belfast における言語変化の研究で鮮やかに提示された社会的ネットワーク理論を想起させる.

Bragg の英語史が読みやすいのは,過去の出来事がいかに現代の日常的な言語使用に結びついているのかという,歴史への自然な問いかけとその答えが,随所にさらっと記されているからだと思う.専門家であれば歴史の因果関係の正確さを気にするあまり簡単には口にできないことを,彼はアマチュア的に指摘する.歴史記述というよりは歴史小説として読める.英語史への関心を惹くにはよい一冊だ.

・ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow