2021-03-06 Sat

■ #4331. Johnson の辞書の名詞を示す略号 n.s. [johnson][dictionary][lexicography][noun][adjective][verb][latin][terminology]

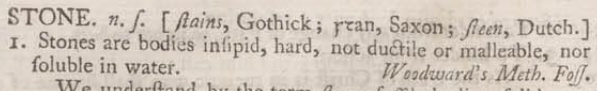

Samuel Johnson の辞書 A Dictionary of the English Language (1755) には,名詞を示す略号として,現在見慣れている n. ではなく n.s. が用いられている.名詞 stone の項目の冒頭をみてみよう.

見出し語に続いて,イタリック体で n. ʃ. が見える.(当時の小文字 <s> はいわゆる long <s> と呼ばれるもので,現在のものと異なるので注意.long <s> については,「#584. long <s> と graphemics」 ([2010-12-02-1]),「#2997. 1800年を境に印刷から消えた long <s>」 ([2017-07-11-1]),「#3869. ヨーロッパ諸言語が初期近代英語の書き言葉に及ぼした影響」 ([2019-11-30-1]),「#3875. 手書きでは19世紀末までかろうじて生き残っていた long <s>」 ([2019-12-06-1]) などを参照.)

n.s. は,伝統的に名詞を指した noun substantive の省略である.現在の感覚からはむしろ冗長な名前のように思われるかもしれないが,ラテン語文法の用語遣いからすると正当だ.ラテン語文法の伝統では,格により屈折する語類,すなわち名詞と形容詞をひっくるめて "noun" とみなしていた.後になって名詞と形容詞を別物とする見方が生まれ,前者は "noun substantive",後者は "noun adjective" と呼ばれることになったが,いずれもまだ "noun" が含まれている点では,以前からの伝統を引き継いでいるともいえる.Dixon (97) から関連する説明を引用しよう.

Early Latin grammars used the term 'noun' for all words which inflect for case. At a later stage, this class was divided into two: 'noun substantive' (for words referring to substance) and 'noun adjective' (for those relating to quality). Johnson had shortened the latter to just 'adjective' but retained 'noun substantive', hence his abbreviation n.s.

引用にもある通り,形容詞のほうは n.a. ではなく現代風に adj. としているので,一貫していないといえばその通りだ.形容詞 stone の項目をみてみよう.

ちなみに,ここには動詞 to stone の見出しも見えるが,品詞の略号 v.a. は,verb active を表わす.今でいう他動詞 (transitive verb) をそう呼んでいたのである.一方,自動詞 (intransitive verb) は,v.n. (= verb neuter) だった.

文法用語を巡る歴史的な問題については,「#1257. なぜ「対格」が "accusative case" なのか」 ([2012-10-05-1]),「#1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか」 ([2012-10-06-1]),「#1520. なぜ受動態の「態」が voice なのか」 ([2013-06-25-1]),「#3307. 文法用語としての participle 「分詞」」 ([2018-05-17-1]),「#3983. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (1)」 ([2020-03-23-1]),「#3984. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (2)」 ([2020-03-24-1]),「#3985. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (3)」 ([2020-03-25-1]),「#4317. なぜ「格」が "case" なのか」 ([2021-02-20-1]) などを参照.

・ Dixon, R. M. W. The Unmasking of English Dictionaries. Cambridge: CUP, 2018.

2021-02-11 Thu

■ #4308. 現代に残る非人称動詞 methinks [impersonal_verb][verb][syntax][hc][3ps][methinks]

methinks --- 『スターウォーズ』のファン,とりわけジェダイ・マスターであるヨーダ (Yoda) のファンであれば,嬉しくてたまらない表現だろう.これは,かつての非人称動詞 (impersonal_verb) の生きた化石である.現代では,ジェダイ・マスター以外の口から発せられることはないかといえばそうでもなく BNCweb では,過去形 methought も合わせて,実に72例がヒットした.いくつか挙げてみよう.

・ 'Nay, on the contrary --- it is but the beginning methinks.'

・ 'Heaven alone knows --- but --- the lady doth protest too much, methinks.'

・ Methinks the lady doth protest, as old Bill put it.'

・ 'Methought you knew all about it,' pointed out Joan.

・ I was given the news last midnight and methought I would drown in the sorrow of my tears!'

もっとも,文脈を眺めればいずれも擬古的あるいは戯言的な用法と分かるので,あくまで文体的には有標の表現といってよいだろう.

methinks は,現代の普通の表現でいえば I think (that) や It seems to me (that) に相当する.歴史的には,第1音節の me は1人称単数代名詞の与格であり,thinks は "it seems" を意味する古英語の人称動詞 þynċan にさかのぼる.形態的にも意味的にも現代英語の think (思う,考える)(古英語 þenċan)と酷似しており,古くから深い関係にはあることは間違いないが,OED などの歴史的な辞書では両動詞はたいてい別扱いとなっているので,区別してとらえておくのがよい.

非人称動詞・構文とその歴史については,「#204. 非人称構文」 ([2009-11-17-1]) 辺りの記事を読んでいただきたいが,簡単にいえば主語を要求しない動詞・構文のことである.現代英語では,たとえ形式的であれ,とにかく主語を立てなければ文が成り立たないが,古英語や中英語では,主語を立てる必要のない(というよりも,立てることのない)構文がいくらでも存在した.主語が省略されているのではなく,最初から主語の立つことが前提とされていない構文である.そのような構文では,現代英語であれば主語として立つような参与者が与格で表現される(例えば I ではなく me)のが典型的である.なお,主語がないにもかかわらず,動詞は3人称単数主語に対応した屈折形を取る.

methinks はそのような非人称構文の典型例であり,頻度が高いために,与格 me と動詞 thinks が癒着して methinks と綴られるようになったものである.どこまでいっても論理的主語が現われないので,現代英語の発想から統語分析しようとすると何とも落ち着かないのだが,実際には分析されることもなく,固定したフレーズとして記憶されているにすぎない.

最近,この非人称動詞の歴史について調べる必要が生じ,まずは Helsinki Corpus にて歴史的な例を集めてみることにした.試行錯誤して "\bm[ie]+c? ?(th|@t|@d)([eiy]ng?[ck]+|[ou]+([gh]|@g)*t)" なる正規表現を組み,XML Helsinki Corpus Browser で case-insensitive で検索した.これにより,ひとまず authentic な例が111件(ゴミもあるかもしれないが)を集めることができた.関心のある方は,ぜひお試しを.

2020-12-27 Sun

■ #4262. なぜ have, has, had はこのような発音と綴字なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][gvs][sound_change][vowel][spelling_pronunciation_gap][pronunciation][spelling][have][conjugation][3sp][verb][consonant][phonetics]

動詞としても助動詞としても超高頻度語である have .超高頻度語であれば不規則なことが起こりやすいということは,皆さんもよく知っていることと思います.ですが,have の周辺にはあまりに不規則なことが多いですね.

まず,<have> と綴って /hæv/ と読むことからして妙です.gave /geɪv/, save /seɪv/, cave /keɪv/ と似たような綴字ですから */heɪv/ となりそうなものですが,そうはなりません.have の仲間で接頭辞 be- をつけただけの behave が予想通り /biˈheɪv/ となることを考えると,ますます不思議です.

次に,3単現形が *haves ではなく has となるのも妙です.さらに,過去(分詞)形が *haved ではなく had となるのも,同様に理解できません.なぜ普通に *haves や *haved となってくれないのでしょうか.では,この3つの疑問について,英語史の立場から答えてみましょう.音声解説をどうぞ.

そうです,実は中英語期には /hɑːvə/ など長い母音をもつ have の発音も普通にあったのです.これが続いていれば,大母音推移 (gvs) を経由して現代までに */heɪv/ となっていたはずです.しかし,あまりに頻度が高い語であるために,途中で短母音化してしまったというわけです.

同様に,3単現形や過去(分詞)形としても,中英語期には今ではダメな haves や haved も用いられていました.しかし,13世紀以降に語中の /v/ は消失する傾向を示し,とりわけ超高頻度語ということもあってこの傾向が顕著に表われ,結果として has や had になってしまったのです./v/ の消失は,head, lord, lady, lark, poor 等の語形にも関わっています(逆にいえば,これらの語には本来 /v/ が含まれていたわけです).

一見不規則にみえる形の背景には,高頻度語であること,そして音変化という過程が存在したのです.ちゃんと歴史的な理由があるわけですね.この問題に関心をもった方は,##4065,2200,1348の記事セットにて詳しい解説をお読みください.

2020-12-06 Sun

■ #4241. なぜ語頭や語末に en をつけると動詞になるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][suffix][prefix][verb][latin][loan_word]

英語の動詞には接頭辞 en- をもつものが多くあります.encourage, enable, enrich, empower, entangle などです.一方,接尾辞 -en をもつ動詞も少なくありません.strengthen, deepen, soften, harden, fasten などです.さらに,語頭と語末の両方に en の付いた enlighten, embolden, engladden のような動詞すらあります.接頭辞にも接尾辞にもなる,この en とはいったい何者なのでしょうか.では,音声の解説をどうぞ.

意外や意外,接頭辞 en- と接尾辞 -en はまったく別語源なのですね.接頭辞 en- は,ラテン語の接頭辞 in- に由来し,フランス語を経由して少しだけ変形しつつ,英語に入ってきたものです.究極的には英語の前置詞 in と同語源で,意味は「中へ」です.この接頭辞を付けると「中へ入る」「中へ入れる」という運動が感じられるので,動詞を形成する能力を得たのでしょう.名詞や形容詞,すでに動詞である基体に付いて,数々の新たな動詞を生み出してきました.

一方,接尾辞 -en はラテン語由来ではなく本来の英語的要素です.古英語で他動詞を作る接尾辞として -nian がありましたが,その最初の n の部分が現代の接尾辞 -en の起源です.形容詞や名詞の基体に付いて新たな動詞を作りました.

このように接頭辞 en- と接尾辞 -en は語源的には無関係なのですが,形式の点でも,動詞を作る機能の点でも,明らかに類似しており,関係づけたくなるのが人情です.比較的珍しいものの,enlighten のように頭とお尻の両方に en の付く動詞があるのも分かるような気がします.

英語史や英単語の語源を学習していると,一見関係するようにみえる2つのものが,実はまったくの別物だったと分かり目から鱗が落ちる経験をすることが多々あります.今回の話題は,その典型例ですね.

今回取り上げた接頭辞 en- と接尾辞 -en について,詳しくは##1877,3510の記事セットをご覧ください.

2020-11-06 Fri

■ #4211. 印欧語は「出来事を描写する言語」から「行為者を確定する言語」へ [indo-european][person][verb][voice][impersonal_verb][middle_voice][passive][fetishism]

連日の記事で,國分(著)『中動態の世界 意志と責任の考古学』の議論を紹介している(cf. 「#4205. 國分功一郎(著)『中動態の世界 意志と責任の考古学』」 ([2020-10-31-1]),「#4207. 「先に名詞ありき,遅れて動詞が生じた」説」 ([2020-11-02-1]),「#4208. It rains. は行為者不在で「降雨がある」ほどの意」 ([2020-11-03-1]),「#4210. 人称の出現は3人称に始まり,後に1,2人称へと展開した?」 ([2020-11-05-1])).最近,学生たちと動詞について広く議論しているところだったので,動詞の理解を深めるのにおおいに参考とさせてもらっている.

國分 (175--76) は,動詞のあり方という観点から,印欧語の(前史を含んだ)長い歴史を,標記のように提示している.大きな仮説だが,これは認知言語学的な観点からみてもきわめて示唆に富む(以下では原文の太字あるいは圏点を太字で示している).

「出来事が主,行為者が従だった時代」

われわれは一万年以上に及ぶかもしれぬ長大な歴史を俯瞰した.

では,「共通基語」の時代よりも前の状態から始まるインド=ヨーロッパ語の変化の歴史を,以上のように動詞および態の変化という観点から眺めたとき,そこに見出される方向性とは何か? この途方のない問いにあえて答えてみよう.

この変化の歴史の一側面を,出来事を描写する言語から,行為者を確定する言語への以降の歴史として描き出せるように思われる.

名詞的構文の時代,動作は単なる出来事として描かれた.そこから生まれた動詞も,当初は非人称形態にあり,動作の行為者ではなくて出来事そのものを記述していた.

だが動詞は後に人称を獲得し,それによって,動詞が示す行為や状態を主語に結びつける発想の基礎がそこに生まれる.とはいえ,動詞がその後に態という形態を獲得した後も,動詞と行為者との関係については,動作プロセスの内側に行為者がいるのか,それともその外側にいるのかが問われるままに留まっていた.そこにあったのは能動と中動の区分だったからだ.

だがその後,動詞はより強い意味で行為を行為者に結びつけるようになる.能動と受動の区別によって,行為者が自分でやったのかどうかが問われるようになるからだ.

この仮説によると,印欧語は,動詞の表わす動作そのものに注目する言語から,動作の主は誰なのかに異常な関心を示す言語へと化けたことになる.國分 (178) は上の引用の後の節で,行き着いた先の言語を「出来事を私有化する言語」とも呼んでいる.

現代英語に照らしていえば,主語と目的語,自動詞と他動詞,能動態と受動態など,種々の統語的差異に神経質な言語となっているが,それは「動作の行為者を確定させたいフェチ」の言語だからということになろうか.

・ 國分 功一郎 『中動態の世界 意志と責任の考古学』 医学書院,2017年.

2020-11-05 Thu

■ #4210. 人称の出現は3人称に始まり,後に1,2人称へと展開した? [person][verb][voice][impersonal_verb][middle_voice][indo-european][category][latin][terminology]

先日の「#4207. 「先に名詞ありき,遅れて動詞が生じた」説」 ([2020-11-02-1]) と「#4208. It rains. は行為者不在で「降雨がある」ほどの意」 ([2020-11-03-1]) の記事に引き続き,國分(著)『中動態の世界 意志と責任の考古学』に依拠しつつ,今回は動詞の態 (voice) の問題から人称 (person) の問題へと議論を展開させたい.

先の記事でみたように,印欧祖語よりさらに遡った段階では,It rains. のような非人称構文(中動態的な構文)こそがオリジナルの動詞構文を反映していたという可能性がある.仮にこの説を受け入れるならば,人称構文はそこから派生した2次的な構文ということになろう.

これは動詞の問題にとどまらず,印欧語における人称とは何かという問題にも新たな光を投げかける.非人称的・中動態的な構文こそが原初の動詞構文だとすると,そこに人称という発想が入り込む余地はない.人称という文法カテゴリー (category) を前提としている現代の私たちからすれば,もし「その原初構文の人称は何か」と問われるのであれば,とりあえず(断じて1人称でも2人称でもないという意味で)消極的に「3人称」と答えることになるかもしれない.しかし,人称という文法カテゴリーが未分化だったとおぼしき,印欧祖語より前のこの仮説的な言語体系の内部から,同じ問題に答えようとすると,何とも答えに窮するのである.

しかし,やがてこのような未分化の状態から,主体としての「私」と,私の重要な話し相手である「あなた」が前景化される契機が訪れ,それぞれが人称という文法カテゴリーを構成する重要な成員(後の用語でいう「1人称」と「2人称」)となった.一方,先の時代には名状しがたいものであった何かが,多分に消極的な動機づけで「3人称」と名づけられることになった.かくして1,2,3人称という区分ができあがり,現在に至る.と,こんなストーリーが描けるかもしれない.

國分 (171) は,この点について次のように解説している(以下では原文の太字あるいは圏点を太字で示している).

「私に悔いが生じる」から「私が悔いる」へ

これはつまり,動詞の歴史のなかで人称の概念はずいぶんと後になって発生したものだということでもある.

たとえば,「私が自らの過ちを悔いる」と述べたいとき,ラテン語には非人称の動詞を用いた "me paenitet culpae meae" という表現があるが,これは文字通りには「私の過ちに関して,私に悔いが生じる」と翻訳できる(私が悔いるのではなく,悔いが私に生ずるのだから,これは「悔い」なるものを表現するうえで実に的確な言い回しと言わねばならない).

だが,このような言い回しは人称の発達とともに動詞の活用に取って代わられていく.同じ動詞を一人称に活用させた paeniteo (私が悔いる)という形態が代わりに用いられるようになっていくからである.

このような人称の歴史はその名称がもたらすある誤解を解いてくれる.動詞の非人称形態が後に「三人称」と呼ばれることになる形態に対応することを考えると,一人称(私)や二人称(あなた)の概念は動詞の歴史において,後になってから現われてきたものだということになる.

「私」に「一人称」という名称が与えられているからといって,人称が「私」から始まったわけではない.「私」(一人称)が,「あなた」(二人称)へと向かい,さらにそこから,不在の者(三人称)へと広がっていくというイメージはこの名称がもたらした誤解である.

印欧語において,また言語一般において,人称とは何かという問題の再考を促す指摘である.この問題については「#3463. 人称とは何か?」 ([2018-10-20-1]),「#3468. 人称とは何か? (2)」 ([2018-10-25-1]),「#3480. 人称とは何か? (3)」 ([2018-11-06-1]),「#2309. 動詞の人称語尾の起源」 ([2015-08-23-1]) をはじめ person の各記事を参照.

・ 國分 功一郎 『中動態の世界 意志と責任の考古学』 医学書院,2017年.

2020-11-03 Tue

■ #4208. It rains. は行為者不在で「降雨がある」ほどの意 [impersonal_verb][verb][noun][3sp][person][middle_voice][indeo-european]

素朴な疑問のなかでもとびきりの難問の1つが It rains. の It とは何かという問いである.昨日の記事「#4207. 「先に名詞ありき,遅れて動詞が生じた」説」 ([2020-11-02-1]) で少し触れたが,いまだに解決には至らない.軽々に扱えない深い問題である.しかし,考えるヒントはある.

すでに本ブログでも何度か触れてきた國分功一郎(著)『中動態の世界 意志と責任の考古学』では,It rains. のような非人称構文で用いられる動詞,いわゆる非人称動詞 (impersonal_verb) は動詞の原初の形であると論じられている.昨日の記事 ([2020-11-02-1]) で紹介したように,國分は動詞は名詞から派生したものと考えているので,その点ではここの rains のような動詞は,名詞から一歩だけ動詞の領域に踏み込んだ動詞の赤ちゃんのような性質をおおいに保持しているということになる.関係する部分 (169--171) を少々長く引用しよう(以下では原文の太字あるいは圏点を太字で示している).

It rains は「例外」ではなく「起源」である

動詞が文法体系において新しいものであり,もともとは,動作名詞によって行為を表現する名詞的構文が利用されていたのだとすれば,現在のわれわれの動詞の捉え方そのものが変更を迫られよう.問題になるのは,いわゆる非人称構文である.

英語の "It rains" という例文でよく知られる動詞の非人称的使用は,われわれには一種の例外,あるいは破格のように見える.主語として置かれた it が何ものをも指示していないからである.ラテン語の "tonat" (雷が鳴る)やギリシア語の "ὕει" (雨が降る)も同様の表現だが,これら三人称に活用した動詞はいずれもいかなる主語にも対応していない.

だが,これらの文が例外的に思えるのは,「動詞の諸形態は行為や状態を主語に結びつけるものだ」という考えにわれわれが慣れきってしまっているからに過ぎない.非人称構文は,実際のところ,動詞の最古の形態を伝えるものだからである.

〔中略〕

とすると,動作名詞がその後たどった歴史がおおよそ次のように憶測できる.動作を示すことを担っていた語群(動作名詞)が,ある特殊な地位を獲得し,それによって名詞から区別されるようになる.動詞の原始的形態の発生である.しかし,それらはまだ名詞と完全に切り離されてはいない.名詞であった頃の特徴を完全に放棄してはいない.つまり,動作を表すことはできても,自在に人称を表す目印のようなものを直ちに獲得したわけではない.

こうしてまずは単に動作あるいは出来事だけを表示する動詞が生まれる.コラールの言うところの「単人称 unipersonal」の動詞の創造である.

これはまさに〈単人称〉動詞の創造というべきものであって,ここで〈動詞〉は行為をある程度生命のあるものにしたけれども,しかしなおそれを,個体化された行為者と関連づけることなしに,つまり,非人称的に表現したのである.

〔中略〕

動詞を「個体化された行為者」と結びつけたがる今日のわれわれの意識では,こうした文は例外のように思われるが,〈名詞的構文〉から発展した動詞の最初期にあったのは,このような言い回しであったということである.動詞はもともと,行為者を指示することなく動作や出来事だけを指し示していた.

この洞察から,It rains. の謎にも迫ることができそうだ.It rains. は,行為者不在のままに「降雨がある」という事実を言い表わしているにすぎないということだ.It が何を指すのかという問いは私たちにとって自然な問いのようにみるが,その問い方自体を疑ってみる必要がある.

・ 國分 功一郎 『中動態の世界 意志と責任の考古学』 医学書院,2017年.

2020-11-02 Mon

■ #4207. 「先に名詞ありき,遅れて動詞が生じた」説 [indo-european][verb][voice][impersonal_verb][syntax][sobokunagimon][middle_voice]

「#4205. 國分功一郎(著)『中動態の世界 意志と責任の考古学』」 ([2020-10-31-1]) で紹介した著書に,印欧祖語以前の段階では,まず名詞的構文があり,後から動詞的構文が生じたという仮説を紹介している部分がある (165--66) .

中動態や能動態といった態の概念は,言うまでもなく動詞に結びついている.動詞は今日われわれの知るインド=ヨーロッパ諸語において,文の中枢を担うものに見える.つまり,動詞がない言語を想像することは難しい.

しかし,実は動詞は言語のなかにずいぶんと遅れて生じてきた要素であることが分かっている.フランスの古典学者ジャン・コラールは,その著書『ラテン文法』のなかで次のように述べている.

「動詞はわれわれには文の中枢的要素であるようにみえるが,今日われわれが知っているような形でのそれは,実は文法範疇のなかで遅れて生じてきたものなのである.〈動詞的〉構文以前においては〈名詞的〉構文があったのであり,そのかなめは動詞ではなくて動作名詞であった」.

では,動詞が遅れて生じた要素であったとしたら,それはいつ頃生じたものなのだろうか?

もちろん正確な年代を確定することはできないが,同書の訳者,有田潤が指摘するように,インド=ヨーロッパ諸語の共通の起源として想定されている「共通基語」はすでに動詞をもっていたと考えられるので,ここでコラールが言及しているのはそれ以前の時代の言語ということになる.

このような観点に立つと,名詞的構文から派生したとおぼしき動詞(的構文)の残滓は,印欧諸語のなかに至るところに見つかる(←ここで能動態的に「見つけられる」としようかと思ったが,中動態的に「見つかる」としておいた).非人称動詞 (impersonal_verb) を用いた非人称構文がその代表格だろう.たとえば現代英語で It seems to me . . . や It rains. というとき,そこには動詞的な意味合いを多分に含みつつもあくまで名詞的構文であった時代の匂いが残っていると見ることができる.形式主語と呼ばれるダミーの It は,体裁を整えるために添えられたの文字通りのお飾りであり,この構文の要諦は seems や rains が内包する名詞的な「外観」や「降雨」にほかならない.

現代統語理論の句構造分析においては,動詞の存在が前提とされている.そして,その動詞を取り巻くように他の要素(項)が配置されるという洞察が一般的である.しかし,上記に照らせば,これは言語の統語論的前提として普遍的に受け入れられるものではないのかもしれない.

・ 國分 功一郎 『中動態の世界 意志と責任の考古学』 医学書院,2017年.

2020-10-29 Thu

■ #4203. コーパス言語学の基本的な用語を解説 --- lemma [terminology][corpus][hel_education][lexicology][pos][verb][conjugation][inflection]

先日,大学の授業でコーパスセミナーを開催した.BNCweb, COCA, COHA, EEBO corpus などの代表的な共時的・通時的英語コーパスに初めて触れる学部生に,使用経験者である大学院生が講師としてコーパス利用のいろはを指南するという Zoom によるオンライン企画である.

一見,コーパス利用というのは初心者にはハードルが高いと思われがちが,適切な導入があれば,複雑な検索や応用的な利用法は別にしても,十分にその日から便利に使いこなすことができる.

しかし,意外と落とし穴となり得るのは,コーパス周りの用語 (terminology) かもしれない.例えば「love を動詞で POS 指定して lemma 検索をし,その concordance line を KWIC で表示させ,前後数語のフレームで collocation を取ってから log-likelihood を出しておいてね.必要に応じて noise をマニュアルで除去しておいてよ.」などという指示を,初心者の誰が理解できようか! ということで,コーパス周りの術語(というよりもジャーゴン)を少しずつ解説してきたい.

今回は lemma (レンマ,レマ)について.平たくいえば,辞書を念頭においた上でその「見出し語」だと思えばよい.動詞 love を例に取れば,実際の英文のなかでは,不定詞・現在形・命令形など love という裸の形態で生起することもあれば,3単現の loves として出現することもあるし,過去(分詞)形の loved や現在分詞・動名詞形の loving で現われることもあるだろう(「崩れた」lovin' 等として起こるかもしれない).love のこれらの諸形態は,確かに互いに少しずつ異なっているが,各々が異なる単語というわけではない.あくまで代表的・抽象的な love という動詞の,具体的な変化形にすぎないのである.このような代表的・抽象的な存在を lemma と呼んでいる.I love you. のように love という形態で出てきたとしても,これは love という lemma の,直説法1人称単数現在形の具体的な現われとしての love である.両者はたまたま形態的に一致しているけれども,あくまで前者は抽象的な love,後者は具体的な love として概念上は区別する必要がある.

別の角度からみれば,私たちが英単語学習の際に習得する主たるものは,個々の見出し形ともいえる lemma と,その具体的な諸変化形ということになる.これらのワンセットが内部で適切にヒモづけられ,頭の中で整理されていれば,その単語に関して習得が完了していることになる.このワンセットとそれにつけられた名前こそが lemma なのである.

「コーパスでlove を動詞で lemma 検索してね」というのは「動詞として用いられている love, loves, loved, loving などの例をすべて拾ってきてね」と言い換えられる.例えば BNCweb の場合には,検索式を "{love/V}" のように指定することで上記の lemma 検索が可能である.

2020-10-19 Mon

■ #4193. インド系英語における discuss about [verb][indian_english][glowbe][corpus][accommodation]

先月教えてもらったばかりの「#4169. GloWbE --- Corpus of Global Web-Based English」 ([2020-09-25-1]) を用いて,しかもつい数日前に院生の指摘からインスピレーションを受けた標題の話題について調べてみた.その意味では完全に人頼みの記事です(←ありがとうございます).

標準英語では discuss は他動詞であり,前置詞を伴わずに直後に目的語を要求する.日本語母語話者としては,訳語がたいてい「?について論じる」となるので,about 辺りの前置詞を介在させたくなり,discuss about としてしまうことがあるのだが,これは規範文法的には誤用とされる.しかし,実際には discuss about も耳にしたり目にする機会がある.インド英語などで広く行なわれる表現であるということは聞いたことがあった.

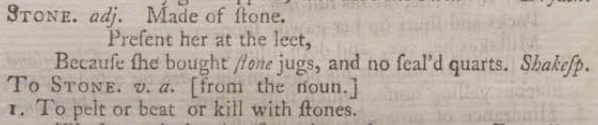

そこで,現代の世界英語変種を比較できるコーパス GloWbE (= Corpus of Global Web-Based English) の出番である.難しいことはない,検索欄に "discuss about" を入力するだけである.この超簡単な検索だけで,超おもしろい結果を味わうことができる.自動的に出力されたチャートは次の通り.

横方向のほぼ中央(ちょっとだけ左寄り)の一群で棒グラフが相対的に高い値を示している.この近辺はインド(亜大陸)系英語の数値である.統計学的な検定をかけるまでもなく,明らかに左右両端の英語変種とは異なる分布を示す.

バングラデシュやインド等の南アジア圏を相手とする21世紀の商談においては,accommodation 理論に従い,われわれ極東アジア人も "Shall we discuss about our business?" と始めたほうがビジネスの成功率は高そうだ.

コーパス利用はとかく苦手意識により敬遠されることが多いのだが,これくらいのところから始めてもよいのでは.

2020-10-04 Sun

■ #4178. なぜ仮定法では If I WERE a bird のように WERE を使うのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][be][verb][subjunctive][preterite][conjugation][inflection]

よく寄せられる素朴な疑問です.通常の言い方(直説法)では I was a bird. (私は鳥だった)ですが,非現実的な仮定として「もし私が鳥だったら…」と表現したい場合には妙な過去形を用いて If I WERE a bird . . . とすることになっています.最近の口語では If I WAS a bird . . . のような「通常の」言い方も認められるようになってきてはいるようですが,規範的には If I WERE a bird . . . が推奨されています.この were とは,いったい何なのでしょうか.以下の解説をお聴きください.

最も重要な点は,歴史的には動詞の活用に関して直説法と接続法(=一般的に「仮定法」として知られているもの)は,2つの明確に異なるものとして区別されていたということです.現代的な形態で説明すれば,直説法では I was, you were, he was, we were などと活用していましたが,接続法では I were, you were, he were, we were などと活用(むしろ無活用)していたのです.色々なスロットで同じような形態を使い回しているといえば,確かにそのように見えるのですが,そもそも直説法と接続法の系列は異なっていたという点が重要です.

be 動詞は,他の動詞に比べて破格に高頻度であるという理由で,その本来の「異なり」を現在まで保持してきたということにすぎません.逆にいえば,もし be 動詞以外の動詞でもそのような「異なり」が保持されていたのであれば,If I won a lottery . . . (もし宝くじに当たれば…)などという表現において,この won も現行とは異なる形態を取っていた可能性が高いのです.

be 動詞はきわめて特殊な動詞として,特別に古形を保持してきたというわけです.完全に If I WAS a bird . . . となる日が来たてしまったら,分かりやすくはなりますが,最後の生き残りが滅びていくかのようで,ちょっと寂しくなるとも言えるかもしれません.皆さんはどうお考えでしょうか.

関連する話題を,##2601,3812,3990,3991の記事セットにまとめましたので,ご一読ください.

2020-09-03 Thu

■ #4147. 相互代名詞 [reciprocal_pronoun][reflexive_pronoun][terminology][verb]

相互代名詞 (reciprocal_pronoun) とは「お互い」を意味する相互関係を示す代名詞である.英語では each other と one another の2種の相互代名詞があり,各々 's を付した所有格形 each other's と one another's をもつ.

動詞・前置詞の目的語として人にも物にも使われるが,主語として用いられることは原則としてないとされる (cf. We know what each other wants. は卑語法とされる).each other と one another は,前者が2つのものに関して,後者が3つ以上のものに関して用いられるといわれることもあるが,実際には区別なく使われている.後者のほうが形式張った表現と感じられることが多く,むしろスタイルの差異ととらえるべきかもしれない.

歴史的にいえば,中英語の終わりまでは相互代名詞という独立した範疇は存在しなかった.代わりに,他の代名詞を用いるなどして迂言的に表現するのが普通だった.たとえば,再帰代名詞 (reflexive_pronoun) を用いる方法があり,その名残は Shakespeare (Macbeth 3:4:32) からの Get thee gone: tomorrow We'll hear ourselves again. (さがっておれ,明日また2人で話し合おう.)や,現代英語の They quarrelled among [between] themselves. (彼らはお互いに喧嘩した.)のような特定の前置詞の目的語の場合にみられる.

また,相互代名詞を(ときに前置詞の)目的語にとることを前提とした動詞の用法がある.たとえば,上記の They quarrelled among [between] themselves. の quarrel がそれである.They fought one another. の fight も同じである.このように相互代名詞をとるのが通例であるならば,逆にそれを省略しても意味は復元できるということにもなり,相互代名詞をとらずに動詞だけで相互性を含意するように発達したケースもある.このような場合,その動詞を相互動詞 (reciprocal verb) と呼ぶことがある.We quarrelled, and made it up again. や Those two dogs always fight. のような場合の各動詞の用法のことである.ほかに consult, cross, embrace, greet, kiss, love, marry, see, touch なども相互動詞として用いられることがある.

相互代名詞や相互動詞の歴史的発達を調べてみたくなった.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2020-07-29 Wed

■ #4111. He dares do . . . は誤用か,あるいは許容される混交か [auxiliary_verb][verb][preterite-present_verb][conjugation][infinitive][3sp][contamination][shakespeare]

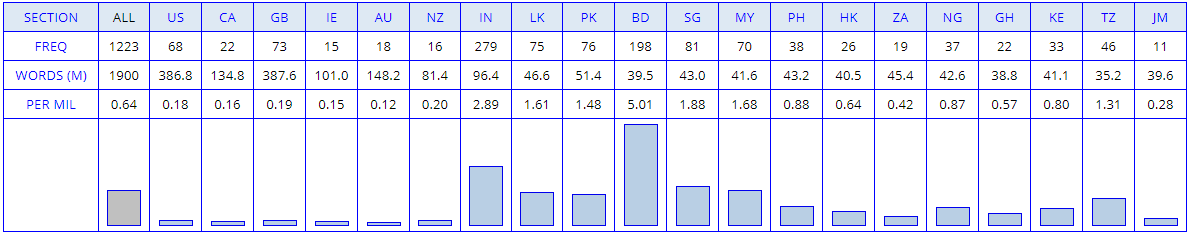

昨日の記事「#4110. dare --- 助動詞なのか動詞なのかハッキリしなさい」 ([2020-07-28-1]) に引き続き,法助動詞とも一般動詞ともいえない中途半端な振る舞いを示す dare について.Shakespeare の Macbeth より,I dare do all that may become a man, Who dares do more, is none. という文を参照したが,この語法は現代でも確認される.Partridge (87) は,これを明らかに誤用とみている.

dare is used in two ways: as a full verb (dares to, dared to, didn't dare to) and as an auxiliary like can or must. The latter occurs correctly only in negatives ('I daren't go'), in questions, and in subordinate clauses ('whether I dared go'). The two patterns are not to be mixed. Write either 'whether she dares to go' or 'whether she dare go' but not 'whether she dares go'.

一方,小西 (363) は次のように述べている.

本動詞用法で後に続く不定詞の to は省略することができる: Nobody dares (to) criticize his decision.---OALD5 (だれひとりとして彼の決定にとやかく言おうとしない).これは助動詞用法と混交した型なので,例えば Partridge-Whitcut (1994) などは誤用と見なしているが,今では標準的な語法 [Benson et al. (1997); Quirk et al. (1985: 138)].類例: I wouldn't dare have a party in my flat in case the neighbours complain.---CIDE (隣近所から苦情があるといけないので,僕のアパートでパーティーをやろうとは思わない).なお Eastwood (1994: 128) は,米国人は概して to を伴う方の型を用いると述べている.

つまり,論者にもよるとはいえ,共時的には2つの構文の混交 (contamination) であるとして,特に stigma が付されているわけではないようだ.BNCweb で "dares _V?I" などと検索してみると17例がヒットしたが,確かにすべてがインフォーマルという文脈でもない.

通時的な観点からいえば,法助動詞から一般動詞へと転身しつつある最中の中途半端な状況ということになろうか.目下変化している最中とはいえ,遅くとも16世紀に始まった変化であることを考えると,すでにかれこれ500年ほどの時間が流れていることになる.構文の変化も,なかなか息が長い.

直3単現などでしっかり人称屈折し,かつ原形不定詞を従える(助)動詞というのは,現代英語ではいくつかのイディオムを別にすれば,dare(s) のほかには do(es) と help(s) くらいだろうか.いずれにせよレアである.

・ Partridge, Eric. Usage and Abusage. 3rd ed. Rev. Janet Whitcut. London: Penguin Books, 1999.

・ 小西 友七 編 『現代英語語法辞典』 三省堂,2006年.

2020-07-28 Tue

■ #4110. dare --- 助動詞なのか動詞なのかハッキリしなさい [auxiliary_verb][verb][preterite-present_verb][conjugation][infinitive][3sp][contamination][shakespeare]

法助動詞 dare は,現代の法助動詞のなかでも need や used to と並んで影の薄い存在である.歴史的にみれば非常に古い過去現在動詞 (preterite-present_verb) であり,その点では can, may, shall などの仲間ともいえるのだが,比較すると圧倒的に忘れられがちな日陰者である.

もともとは過去現在動詞であるから,古英語でも直説法3単現形では現在の -s に相当するような子音語尾をいっさい取らなかった.実際,不定形 durran に対して,直3単現では dear(r) などの形態を示した.また,直後に別の動詞の目的語が続く場合には,そちらは動詞の不定形(いわゆる現代英語の原形不定詞に相当する形)を取った (ex. c1000 Ælfric Genesis xliv. 34 Ne dear ic ham faran. (= "I dare not go home.")) .つまり,can, may, shall などとまったく同じ振る舞いを示していたのであり,厳密にはアナクロな言い方かもしれないが,現代英語的な観点から言えば純然たる法助動詞だったのである.

しかし,16世紀以降,直3単現で daryth や dares のような,法助動詞らしからぬ「3単現の -s」を示す形態が現われ,一般動詞へと部分的に転身していく.たとえば,OED によると Shakespeare の Macbeth (1623) の i. vii. 46--7 に,I dare do all that may become a man, Who dares do more, is none. のような事例が確認される.「部分的に転身」といったのは,現代でも dare は一般動詞でもあるし,特に否定文や疑問文では法助動詞としての用法も保っているからだ.

この Shakespeare からの例文でおもしろいのは,「3単現の -s」の存在が示唆するように法助動詞から一般動詞へと転身を遂げていたかのようにみえるものの,続く目的語としての動詞の形態はあくまで原形不定詞 do であり,to 不定詞 to do ではないことだ.つまり,dare は形態的には一般動詞化しているが,統語的にはいまだ法助動詞の性質を保っていたということである.

そして,驚くことにその状況は現代でも大きく異ならない.現代英語では一般動詞としての He dares to do . . . が普通であることはもとより,法助動詞としての He dare do . . . も稀だがあり得る.しかし,それに加えて Shakespeare 張りの中途半端な He dares do . . . も可能なのである.

『ジーニアス大辞典』の dare の項から引用した下図の中間列を参照されたい.共時的には文法的 contamination というべき例なのだろうが,いやはや不思議な(助)動詞である.

2020-07-12 Sun

■ #4094. なぜ go の過去形は went になるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][verb][conjugation][suppletion]

hellog ラジオ版の第6弾.非常によく尋ねられる素朴な疑問です.確かに go と went では重なるところがまったくないわけで,頭の上にハテナが飛ぶのは無理もないところです.まずは,こちらを聴いてください.

音声でも触れているように,go のような「超」のつく高頻度語には,補充法 (suppletion) をはじめ,とかく不規則なことが起こってしまうものです.これは古今東西の言語で普遍的にみられる現象といえます.

ということは,残念ながらどんな語学も学び始めの時期がとりわけキツいということになります.初級段階でこそ,go -- went のような理不尽な暗記項目がやたらと出てくることになるからです.

では,このようなことがどの言語にも普遍的にみられるというのは,なぜなのでしょうか.その議論も含め関連する記事を集めてみました.関心のる方は##43,1482,764,67,2600,2090,765,3254,694の記事セットをご覧ください.深い(社会)言語学的な背景があることがわかるかと思います.

2020-07-08 Wed

■ #4090. なぜ put は put--put--put と無変化活用なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][verb][conjugation]

hellog ラジオ版の第5弾.不規則動詞に関する素朴な疑問は多く寄せられますが,そのなかでも標題の put のような無変化の動詞は,とりわけ異端な雰囲気を放っています.英語には過去形や過去分詞形などいろいろとうるさい変化があって,そのポイントは,原形(現在形)と異なっている点にあったはず.それなのに,なぜ変化しないのか,と二重の憤りをもって突っ込みたくなる気持ちはわかります.

みなさんも put をはじめ,このような異端な動詞をいくつか暗記してきたはずです.put, cut, hit, hurt, let, set, shut, etc. しかし,これらの共通点について考えた人は少ないのではないでしょうか.わりと日常的な動詞が多いという点には気づくと思いますが,音韻形態的な共通点についてどうでしょうか.何となく分かってきましたか? では,音声をどうぞ.

じっくり文章で読んで理解を深めたい方は,ぜひ##1854,1858,3777,3339の記事セットをご覧ください.

2020-07-05 Sun

■ #4087. なぜ現在完了形は過去を表わす副詞と共起できないのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][perfect][verb][aspect][tense][adverb][present_perfect_puzzle]

日曜日なので気軽に英語史ネタを.ということでhellog ラジオ版の第4弾です.今回は学校文法でも必ず習う,現在完了形と yesterday のような時の副詞との相性の悪さについて,なぜなのかを考えてみました.

英語の(現在)完了というのは,イマイチ理解しにくい文法事項の代表格ですね.現在完了は「?した」とか「?してしまった」と訳すことが多いので,過去と区別がつきにくいのですが,両者は時制・相としてまったく異なるのだと説諭されるわけです.だから,過去の世界に属する yesterday のような時の副詞は,現在完了と同居してはいけないのだと説明を受けるわけですが,やはりよく理解できません.

この問題は,理論的にも厄介で "Present Perfect Puzzle" とも呼ばれています.私たちがピンと来ないのも無理はないといえます.今回の音声でも,スッキリと解決ということにはなりませんので,あしからず.その上で,以下の音声をどうぞ.

今回の内容を含め,そもそも完了形とは何かという問題について詳しく知りたいという方は,ぜひ##2633,2492,2749,534,2750,2763,2747,2490,2634,2635の記事セットをご覧ください.

2020-04-02 Thu

■ #3993. 印欧語では動詞カテゴリーの再編成は名詞よりも起こりやすかった [verb][category][exaptation][tense][aspect][perfect][case][dative][instrumental]

印欧語比較言語学と印欧諸語の歴史をみていると,文法カテゴリーやそのメンバーの縮減や再編成が著しい.古英語とその前史を念頭においても,たとえば動詞の過去時制の形態は,前史の印欧祖語における完了 (perfect) と無限定過去 (aorist) の形態にさかのぼる.動詞の時制・相カテゴリーにおける再編成が起こったということだ (cf. 「#2152. Lass による外適応」 ([2015-03-19-1]),「#2153. 外適応によるカテゴリーの組み替え」 ([2015-03-20-1]),「#3331. 印欧祖語からゲルマン祖語への動詞の文法範疇の再編成」 ([2018-06-10-1])).

ほかには,印欧祖語の動詞の祈願法 (optative) と接続法 (subjunctive) ではもともと異なる形態をとっていたが,古英語までに前者の形態が後者を飲み込む形で代表となった.その新しい形態に付けられた名称が「接続法」だから,ややこしい(cf. 「#3538. 英語の subjunctive 形態は印欧祖語の optative 形態から」 ([2019-01-03-1])).

名詞にも同様の現象がみられる.古英語の与格 (dative) は,前代の与格,奪格,具格 (instrumental),位格などを機能的に吸収したものだが,形態上の起源には議論がある.古英語の形容詞,決定詞,疑問代名詞などにわずかに痕跡を残す具格も,形態的には前代の具格を受け継いだものではないという (Marsh 14) .変遷が実にややこしいのだ.

Clackson (114) は,印欧語において動詞カテゴリーの再編成は名詞よりも起こりやすかったという.その理由は以下の通り.

In the documented history of many IE languages, the verbal system has undergone complex restructuring, while the nominal system remains largely unaltered. . . . It appears, in Indo-European languages at least, that verbal systems undergo greater changes than nouns. If this is the case, it is not difficult to see why. Verbs typically refer to processes, actions and events, whereas nouns typically refer to entities. Representations of events are likely to have more salience in discourse, and speakers seek new ways of emphasising different viewpoints of events in discourse.

It is certainly true that . . . the verbal systems of the earliest IE languages are less congruent to each other than the nominal paradigms. The reconstruction of the PIE verb is correspondingly less straightforward, and there is greater room for disagreement. Indeed, there is no general agreement even about what verbal categories should be reconstructed for PIE, let alone the ways in which these categories were expressed in the verbal morphology. The continuing debate over the PIE verb makes it one of the most exciting and fast-moving topics in comparative philology.

ということは,意味論的にも動詞カテゴリーのほうが複雑で扱いが難しいということが予想されそうだ.確かに一般的にいって,静的な名詞より動的な動詞のほうが扱いにくそうだというのは合点がいく.

・ Marsh, Jeannette K. "Periods: Pre-Old English." Chapter 1 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1--18.

・ Clackson, James. Indo-European Linguistics. Cambridge: CUP, 2007.

2020-03-31 Tue

■ #3991. なぜ仮定法には人称変化がないのですか? (2) [oe][verb][subjunctive][inflection][number][person][sound_change][analogy][sobokunagimon][conjugation][paradigm]

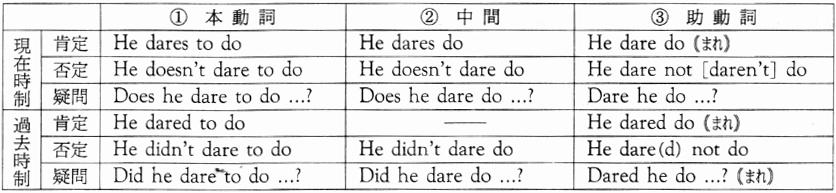

昨日の記事 ([2020-03-30-1]) に引き続き,標記の問題についてさらに歴史をさかのぼってみましょう.昨日の説明を粗くまとめれば,現代英語の仮定法に人称変化がないのは,その起源となる古英語の接続法ですら直説法に比べれば人称変化が稀薄であり,その稀薄な人称変化も中英語にかけて生じた -n 語尾の消失により失われてしまったから,ということになります.ここでもう一歩踏み込んで問うてみましょう.古英語という段階においてすら直説法に比べて接続法の人称変化が稀薄だったというのは,いったいどういう理由によるのでしょうか.

古英語と同族のゲルマン語派の古い姉妹言語をみてみますと,接続法にも直説法と同様に複雑な人称変化があったことがわかります.現代英語の to bear に連なる動詞の接続法現在の人称変化表(ゲルマン諸語)を,Lass (173) より説明とともに引用しましょう.Go はゴート語,OE は古英語,OIc は古アイスランド語を指します.

(iii) Present subjunctive. The Germanic subjunctive descends mainly from the old IE optative; typical paradigms:

(7.24)

Go OE OIc sg 1 baír-a-i ber-e ber-a 2 baír-ai-s " ber-er 3 baír-ai " ber-e pl 1 baír-ai-ma ber-en ber-em 2 baírai-þ " ber-eþ 3 baír-ai-na " ber-e

The basic IE thematic optative marker was */-oi-/, which > Gmc */-ɑi-/ as usual; this is still clearly visible in Gothic. The other dialects show the expected developments of this diphthong and following consonants in weak syllables . . . , except for the OE plural, where the -n is extended from the third person, as in the indicative. . . .

. . . .

(iv) Preterite subjunctive. Here the PRET2 grade is extended to all numbers and persons; thus a form like OE bǣr-e is ambiguous between pret ind 2 sg and all persons subj sg. The thematic element is an IE optative marker */-i:-/, which was reduced to /e/ in OE and OIc before it could cause i-umlaut (but remains as short /i/ in OS, OHG).

ここから示唆されるのは,古いゲルマン諸語では接続法でも直説法と同じように完全な人称変化があり,表の列を構成する6スロットのいずれにも独自の語形が入っていたということです.一般的に古い語形をよく残しているといわれる左列のゴート語が,その典型となります.ところが,古英語ではもともとの複雑な人称変化が何らかの事情で単純化しました.

では,何らかの事情とは何でしょうか.上の引用でも触れられていますが,1つにはやはり音変化が関与していました.古英語の前史において,ゴート語の語形に示される類いの語尾の母音・子音が大幅に弱化・消失するということが起こりました.その結果,接続法現在の単数は bere へと収斂しました.一方,接続法現在の複数は,3人称の語尾に含まれていた n (ゴート語の語形 baír-ai-na を参照)が類推作用 (analogy) によって1,2人称へも拡大し,ここに beren という不変の複数形が生まれました.上記は(強変化動詞の)接続法現在についての説明ですが,接続法過去でも似たような類推作用が起こりましたし,弱変化動詞もおよそ同じような過程をたどりました (Lass 177) .結果として,古英語では全体として人称変化の薄い接続法の体系ができあがったのです.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2020-03-30 Mon

■ #3990. なぜ仮定法には人称変化がないのですか? (1) [oe][verb][be][subjunctive][inflection][number][person][sound_change][sobokunagimon][conjugation][3ps][paradigm]

現代英語の仮定法では,各時制(現在と過去)内部において直説法にみられるような人称変化がみられません.仮定法現在では人称(および数)にかかわらず動詞は原形そのものですし,仮定法過去でも人称(および数)にかかわらず典型的に -ed で終わる直説法過去と同じ形態が用いられます.

もっとも,考えてみれば直説法ですら3人称単数現在で -(e)s 語尾が現われる程度ですので,現代英語では人称変化は全体的に稀薄といえますが,be 動詞だけは人称変化が複雑です.直説法においては人称(および数)に応じて現在時制では is, am, are が区別され,過去時制では were, were が区別されるからです.一方,仮定法においては現在時制であれば不変の be が用いられ,過去時制となると不変の were が用いられます(口語では仮定法過去で If I were you . . . ならぬ If I was you . . . のような用例も可能ですが,伝統文法では were を用いることになっています).be 動詞をめぐる特殊事情については,「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]),「#2601. なぜ If I WERE a bird なのか?」 ([2016-06-10-1]),「#3284. be 動詞の特殊性」 ([2018-04-24-1]),「#3812. was と were の関係」 ([2019-10-04-1]))を参照ください.

今回,英語史の観点からひもといていきたいのは,なぜ仮定法には上記の通り人称変化が一切みられないのかという疑問です.仮定法は歴史的には接続法 (subjunctive) と呼ばれるので,ここからは後者の用語を使っていきます.現代英語の to love (右表)に連なる古英語の動詞 lufian の人称変化表(左表)を眺めてみましょう.

| 古英語 lufian | 直説法 | 接続法 | → | 現代英語 love | 直説法 | 接続法 | ||||||

| ?????? | 茲???? | ?????? | 茲???? | ?????? | 茲???? | ?????? | 茲???? | |||||

| 現在時制 | 1人称 | lufie | lufiaþ | lufie | lufien | 現在時制 | 1人称 | love | love | love | ||

| 2篋榊О | lufast | 2篋榊О | ||||||||||

| 3篋榊О | lufaþ | 3篋榊О | loves | |||||||||

| 過去時制 | 1人称 | lufode | lufoden | lufode | lufoden | 過去時制 | 1人称 | loved | loved | |||

| 2篋榊О | lufodest | 2篋榊О | ||||||||||

| 3篋榊О | lufode | 3篋榊О | ||||||||||

古英語でも接続法は直説法に比べれば人称変化が薄かったことが分かります.実際,純粋な意味での人称変化はなく,数による変化があったのみです.しかし,単数か複数かという数の区別も念頭においた広い意味での「人称変化」を考えれば,古英語の接続法では現代英語と異なり,一応のところ,それは存在しました.現在時制では主語が単数であれば lufie,複数であれば lufien ですし,過去時制では主語が単数で lufode, 複数で lufoden となりました.いずれも単数形に -n 語尾を付したものが複数となっています.小さな語尾ですが,これによって単数か複数かが区別されていたのです.

その後,後期古英語から中英語にかけて,この複数語尾の -n 音は弱まり,ゆっくりと消えていきました.結果として,複数形は単数形に飲み込まれるようにして合一してしまったのです.

以上をまとめしょう.古英語の動詞の接続法には,数によって -n 語尾の有無が変わる程度でしたが,一応,人称変化は存在していたといえます.しかし,その -n 語尾が中英語にかけて弱化・消失したために,数にかかわらず同一の形態が用いられるようになったということです.現代英語の仮定法に人称変化がないのは,千年ほど前にゆっくりと起こった小さな音変化の結果だったのです.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow