2016-06-10 Fri

■ #2601. なぜ If I WERE a bird なのか? [be][verb][subjunctive][preterite][conjugation][inflection][oe][sobokunagimon]

現代英文法の「仮定法過去」においては,条件の if 節のなかで動詞の過去形が用いられるのが規則である.その過去形とは,基本的には直説法の過去形と同形のものを用いればよいが,1つだけ例外がある.標題のように主語が1人称単数が主語の場合,あるいは3人称単数の場合には,直説法で was を用いるところに,仮定法では were を用いなければならない(現代英語の口語においては was が用いられることもあるが,規範文法では were が規則である).これはなぜだろうか.

もっとも簡単に答えるのであれば,それが古英語において接続法過去の1・3人称単数の屈折形だったからである(現代の「仮定法」に相当するものを古英語では「接続法」 (subjunctive) と呼ぶ).

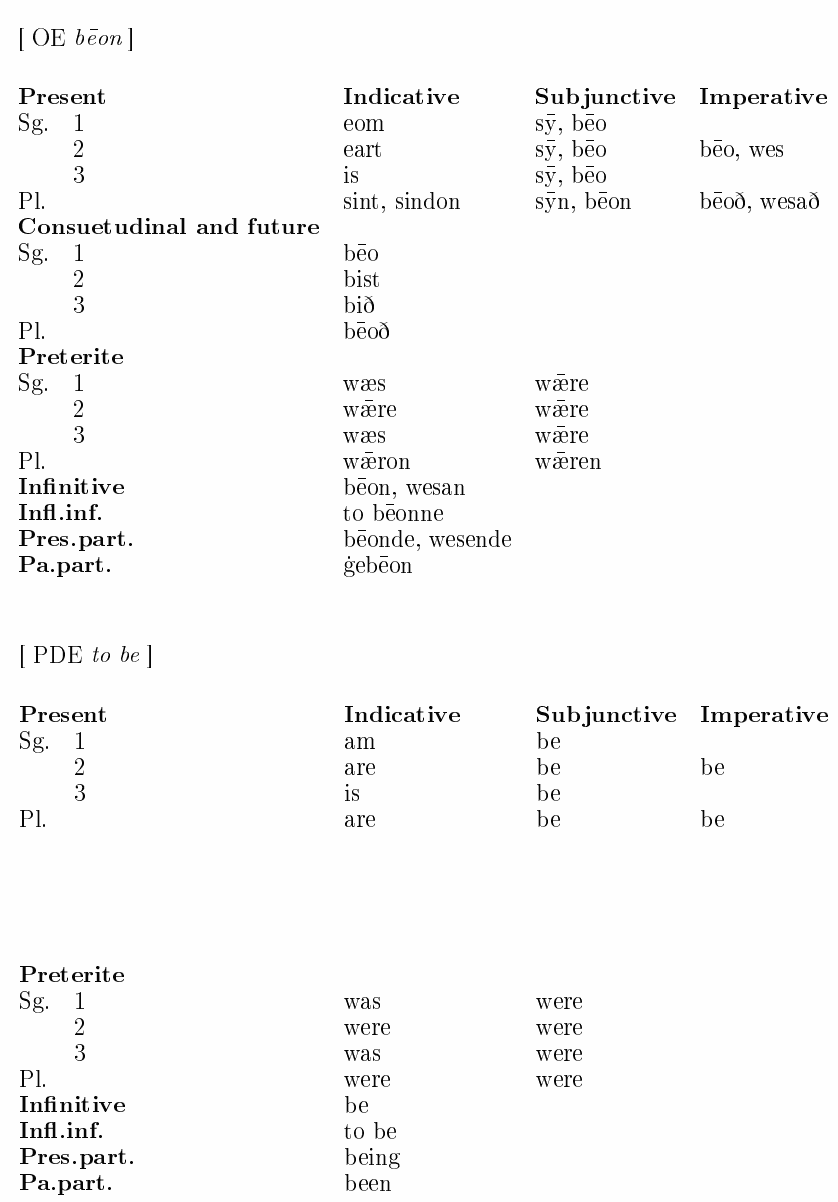

昨日の記事「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]) で掲げた古英語 bēon の屈折表で,Subjunctive Preterite の欄を見てみると,単数系列では人称にかかわらず wǣre が用いられている.つまり,古英語で ġif ic wǣre . . . などと言っていた,だからこそ現代英語でも if I were . . . なのである.

現代英語では,ほとんどの場合,仮定法過去の形態として,上述のように直説法過去の形態をそのまま用いればよいために,特に意識して仮定法過去の屈折形や屈折表を直説法過去と区別して覚える必要がない.しかし,歴史的には直説法(過去)と仮定法(過去)は機能的にも形態的にも明確に区別されるべき異なる体系であり,各々の動詞に関して法に応じた異なる屈折形と屈折表が用意されていた.ところが,後の歴史のなかで屈折語尾の水平化や形態的な類推が作用し,be 動詞以外のすべての動詞に関して接続法過去形は直説法過去形と同一となった.唯一かつての形態的な区別を保持して生き延びてきたのが be だったということである.残存の主たる理由は,be があまりに高頻度であることだろう.

標題の「なぜ If I WERE a bird なのか?」という問いは,現代英語の共時的な観点からは自然で素朴な疑問といえる.しかし,英語史の観点から問いを立て直すのであれば,「なぜ,いかにして be 動詞以外のすべての動詞において接続法過去形と直説法過去形が同一となったのか」こそが問われるべきである.

2016-06-09 Thu

■ #2600. 古英語の be 動詞の屈折 [suppletion][be][verb][conjugation][inflection][oe][paradigm][indo-european][etymology]

現代英語で最も複雑な屈折を示す動詞といえば,be 動詞である.屈折がおおいに衰退している現代英語にあって,いまだ相当の複雑さを保っている唯一の動詞だ.あまりに頻度が高すぎて,不規則さながらのパラダイムが生き残ってしまったのだろう.

しかし,古英語においても,当時の屈折の水準を考慮したとしても,be 動詞の屈折はやはり複雑だった.以下に,古英語 bēon と現代英語 be の屈折表を掲げよう (Hogg and Fulk 309) .

明らかに異なる語根に由来する種々の形態が集まって,屈折表を構成していることがわかる.換言すれば,be 動詞の屈折表は補充法 (suppletion) の最たる例である.be は,印欧語比較言語学的には "athematic verb" と呼ばれる動詞の1つであり,そのなかでも最も複雑な歴史をたどってきた.Hogg and Fulk (309--10) によれば,古英語 bēon の諸形態はおそらく4つの語根に遡る.

1つ目は,PIE *Hes- に由来するもので,古英語の母音あるいは s で始まる形態に反映されている(s で始まるものは,ゼロ階梯の *Hs- に由来する; cf. ラテン語 sum).

2つ目は,PIE *bhew(H)- に由来し,古英語では b で始まる形態に反映される(cf. ラテン語 fuī 'I have been').古英語では,この系列は習慣的あるいは未来の含意を伴うことが多かった.

3つ目は,PIE *wes- に遡り,古英語(そして現代英語に至るまで)ではもっぱら過去系列の形態として用いられる.元来は強変化第5類の動詞であり,現在形も備わっていたが,古英語期までに過去系列に限定された.

4つ目は,古英語の直説法現在2人称単数の eart を説明すべく,起源として PIE *er- が想定されている(cf. ラテン語 orior 'I rise' と同語根).

be 動詞のパラダイムは,古英語以来ある程度は簡略化されてきたものの,今なお,長い歴史のなかで培われた複雑さは健在である.

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2016-05-06 Fri

■ #2566. 「3単現の -s の問題とは何か」 [3sp][3pp][verb][paradigm][conjugation][inflection][hel_education][variation][sobokunagimon]

3単現の -s を巡る英語学・英語史上の問題について,本ブログでは 3sp の記事で多く扱ってきた.この話題については数年来調べたり書きためてきたのだが,この1年ほどの間に口頭発表や論文として公表する機会があったので,本ブログでも報告・宣伝しておきたい.

英語史研究会が企画した論文集『これからの英語教育――英語史研究との対話――』(家入葉子(編))が先月出版された.そのなかで「3単現の -s の問題とは何か――英語教育に寄与する英語史的視点――」と題する小論を寄稿させていただいた.本書は,2014年5月25日に開かれた日本英文学会第86回大会(於北海道大学)でのシンポジウム「グローバル時代の英語教育―英語史からの貢献―」の研究報告を中心に編まれたもので,私自身はその発表者ではなかったものの,論文集の企画に混ぜていただいたという次第である(シンポジウム関係者の先生方,錚々たる英語史・英語教育研究者のグループに入れていただいて本当にありがとうございます!).

論文集のタイトルが示す通り,英語史と英語教育の接点を意識しながら執筆することを期待されていたのだが,ずいぶんと英語史寄りになってしまった(←反省).だが,本ブログではブログというメディアの性質上断片的にしか示せなかった3単現の -s に関する個々の論点を,今回は論文という体裁をとることによって,一応のところまとめることができたように思う.論文では,「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1]) や「#2136. 3単現の -s の生成文法による分析」 ([2015-03-03-1]) などの記事を発展させる形で,とりわけ通時的変化と共時的変異 (variation) を重視した議論を展開した.

英語教育という観点から,この問題について特に強調したかったことは,結論部に示した以下の主張である.

3単現の -s という問題は,文法的な正誤という局所的な問題として解すべきものではない.むしろ,この問題は英語学習者に,(1) 自らの学んでいる対象が標準的・規範的な変種であるという事実に意識を向けさせ,(2) その背後で多数の非標準変種もまた日常的に使用されているという英語の多様性の現実に気づかせ,その自然の帰結として (3) 英語諸変種(そして母語たる日本語諸変種も)に対する寛容さを育む絶好の機会を提供してくれる,一級の話題としてとらえることを提案したい.

なお,本論文集の執筆者と論題は以下の通り.とりわけ英語教育の畑の方に読んでいただけると嬉しい一冊です.

はじめに 英語史と英語教育の対話 家入 葉子 英語史と英語教育の融合 Applied English Philology の試み 池田 真 英語教員養成課程における英語史 谷 明信 第二言語習得研究の示唆する英語史の教育的価値 古田 直肇 英語の発達から英語学習の発達へ 法助動詞の第二言語スキーマ形成を巡って 中尾 佳行 グローバルな英語語彙 英語史から語彙教育へ 寺澤 盾 3単現の -s の問題とは何か 英語教育に寄与する英語史的視点 堀田 隆一 英語史と英語教育の接点 ヴァリエーションから見た言語変化 家入 葉子

・ 堀田 隆一 「3単現の -s の問題とは何か――英語教育に寄与する英語史的視点――」『これからの英語教育――英語史研究との対話――』 (Can Knowing the History of English Help in the Teaching of English?). Studies in the History of English Language 5. 家入葉子(編),大阪洋書,2016年.105--31頁.

2016-03-13 Sun

■ #2512. 動詞の目的語として不定詞を取るか,動名詞を取るか (2) [gerund][infinitive][verb][semantics][aspect]

昨日の記事 ([2016-03-12-1]) に引き続き,標題について.try, like, start, forget などの動詞は目的語として不定詞も動名詞も取ることができるが,いずれを取るかによって若干の意味の違いが現われることがあると言われる.Quirk et al. (§16.40) によると,不定詞は動詞のあらわす動作の "potentiality" を,動名詞はその実際の "performance" を含意するのが原則である.

As a rule, the infinitive gives a sense of mere 'potentiality' for action, as in She hoped to learn French, while the participle gives a sense of the actual 'performance' of the action itself, as in She enjoyed learning French. In the case of try, the double meaning is particularly clear:

Sheila tried ----+---- ''to bribe'' the jailor. [1]

|

+---- ''bribing'' the jailor. [2]

[1] implies that Sheila attempted an act of bribery, but did not manage it; [2] implies that she actually did bribe the jailor, but without (necessarily) achieving what she wanted. With other verbs, the difference is more subtle, and may be overruled or neutralized by the meaning of the verb of the main clause. For example, the negative meaning of avoid and escape cancels out the sense of 'performance' in He escaped/avoided being branded as a traitor.

この一般原則による差違の説明は,概ね当てはまるようだが,文脈によっては差違が中和されることもあるので,不定詞か動名詞かの使い分けに関する絶対的な基準とはなりにくいことが示唆される.

Quirk et al. はこの後,感情動詞 (dread, hate, like, loathe, love, prefer),相動詞 (start, continue, cease),回顧動詞 (forget, remember, regret) の各々について,どのような意味的な差違が生じ得るのか,あるいはどのような場合にその差違が中和されるのかを考察している.特に興味深いのは,相動詞 start について,複数の動作が関わる場合には動名詞が選択されやすいということだ.そこから,He began opening all the cupboards では不定詞 to open を用いることも可能ではあるが,動名詞のほうがふさわしいという.ここには目的語の表わす動作の相という問題が関わってくるようだ.回顧動詞に関しても,相や時制が深く関与することが知られている.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2016-03-12 Sat

■ #2511. 動詞の目的語として不定詞を取るか,動名詞を取るか (1) [gerund][infinitive][verb][phrasal_verb]

現代英語では,他動詞の目的語として取りうる準動詞の選択肢として,不定詞と動名詞がある.しかし,他動詞によっては,どちらかしか受け付けないものもあれば,両方受け付けるもの,また両方受け付けるが意味が相互に異なるものなど,まちまちである.この問題について3月3日付けで掲示板に質問が寄せられた.現代英語学では動詞の補文の型の問題や文型の問題として様々に研究されているようだが,歴史的にはどうなのだろうか.あまり関連する論文などを読んだことがないので,正直なところ状況があまり分からない.当面,以下のような回答しかできなかった.

動詞の目的語として不定詞をとるか動名詞をとるかという問題ですね.現代英語では,不定詞は未来志向で動名詞は過去志向と言われることがありますが,必ずしもきれいには説明できないようです.歴史的にも説明はたやすくなく,研究すべき重要な問題だと思います.中英語でもすでに,個々の動詞によっていずれを目的語にとるかの傾向があり,全体としては不定詞のほうが多かったようですが,詳しくは未調査です.歴史的には,目的語のタイプについて相互乗り入れしたり,一方から他方へ乗り換えたりという過程を経た動詞もあったのではないかと思われますし,現在もそのような変化の最中というケースがあるかもしれません.統語的な観点から動詞を分類し,その分類の上に立って歴史的変遷を追っていく必要がありそうです.ご質問に明確な答えを出すことができませんが,おいおい調べたいと思います.

この問題について調べてゆく手始めとして,現代英語の状況をまとめておきたい.まずは,Quirk et al. (§16.38--40) を参照して,目的語として不定詞を取ることのできる動詞を,意味範疇ごとに区分しながら一覧する.頭に * 記号の付されている動詞は,動名詞を取ることもできるものである.また,各行でセミコロンの後にある動詞は,名詞目的語を取る場合に前置詞を要するものである.

[ 不定詞を取る動詞 ]

(i) *dread, *hate, *like, *loathe, *love, *prefer; long [for], ache [for], aim [for], aspire [to], burn [for], burst [for], (not) care [for], clamour [for], itch [for], yearn [for]

(ii) *begin, *cease, *commence, *continue, *start;

(iii) *forget, *remember, *regret; *bother [about], condescend [to], *delight [in], *hesitate [about]

(iv) *choose, hope, *intend, *mean, *need, *plan, *propose, *want, wish;

(v) deign, *disdain, *help, *scorn, *venture

(vi) ask, beg, decline, demand, offer, promise, refuse, swear, undertake, vow; agree [to/on/about], consent [to]

(vii) affect, claim, *profess; pretend [to]

(viii) *afford, *attempt, contrive, endeavour, fail, learn, manage, neglect, omit, *try; strive [for], seek [for]

(ix) *arrange [for], *decide [on], *resolve [on], *prepare [for], *serve [for]

次に,動名詞を取る動詞を一覧する.頭に * 記号の付されている動詞は,不定詞を取ることもできるものである.(vi) は前置詞を伴う動詞,(v) は句動詞,(vi) は前置詞を伴う句動詞である.

[ 動名詞を取る動詞 」

(i) (can't) bear, begrudge, detest, dislike, *dread, *enjoy, (not) fancy, *hate, *like, *loathe, *love, (not) mind, miss, *regret, relish, resent, (can't) stand

(ii) *cease, *commence, *continue, quit, resume, *start, stop

(iii) admit, avoid, confess, consider, deny, deserve, discourage, envisage, escape, *forget, (can't) help, imagine, involve, justify, *need, permit, *propose, recall, recommend, *remember, repent, require, risk, save, *try, *want

(iv) bank on, count on, decide on, delight in, play at, resort to, see about, shrink from

(v) break off, give up, leave off, put off, take up

(vi) do away with, get around to, go in for, look forward to

今回は列挙のみに終わったが,明日は不定詞と動名詞のいずれも取り得る動詞について,その意味的な差違について触れたい.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2016-03-03 Thu

■ #2502. なぜ不定詞には to 不定詞と原形不定詞の2種類があるのか? [infinitive][verb][inflection][syntax][causative][terminology][sobokunagimon]

2月19日付けで掲示板に,標題に関する疑問が寄せられた.掲示板上で返答したが,その内容をベースにして記事としてもまとめておきたい.以下,不定詞の略史を記す.

現代英語には to 不定詞 (to-infinitive) と原形不定詞 (bare infinitive) の2種類があるが,歴史的にはおよそ別物である.起源の古いのは原形不定詞のほうであり,こちらは英語のみならず印欧諸語では広く見られる.いわば本来の不定詞といってよい.古英語では典型的に動詞の語幹に -(i)an を付けた形態が「不定詞」と呼ばれており,それが,現代英語と同様に,主として使役動詞や知覚動詞の目的語の後位置,および助動詞の後位置に用いられていた.この古英語の不定詞の基本的な働きは,本来の動詞を名詞化すること,つまり「名詞的用法」だった.その後,中英語期にかけて生じた屈折語尾の水平化により -(i)an が失われ,語幹そのものの裸の形態へ収斂してしまったので,現在では「原形不定詞」と呼び直されるようになった.しかし,使役動詞,知覚動詞,助動詞の後位置に置かれる不定詞としての機能は,そのまま現在まで引き継がれた.

一方,「to 不定詞」のほうは,古英語の前置詞 to に,上述の本来の不定詞を与格に屈折させた -anne という語尾をもつ形態(不定詞は一種の名詞といってもよいものなので,名詞さながらに屈折した)を後続させたもので,例えば to ganne とあれば「行くことに向けて」つまり「行くために」ほどが原義だった.つまり,古英語では,今でいう「副詞的用法」は専ら to 不定詞で表わされていたのである.しかし,形態的には,やはり与格語尾を含めた語尾全体が後に水平化・消失し,結局「to + 動詞の原形」という形に落ち着くことになった.機能についていえば,to 不定詞は中英語期から近代英語期にかけておおいに拡張し,古英語以来の「副詞的用法」のみならず,原形不定詞の守備範囲であった「名詞的用法」へも侵入し,さらに他の諸々の機能をも発達させていった.

後発の to 不定詞が,先発の原形不定詞に追いつき,追い越してゆくという歴史を概観したが,実際には中英語期以降の両者の守備範囲の争いの詳細は複雑であり,どちらでも使用可能な「揺れ」の状況がしばしば見られた.それぞれの守備範囲がある程度決定するまでに,長い混乱の時代があったのである.例えば,使役動詞 make の用法でいえば,能動態においては原形不定詞をとるが受動態では to 不定詞をとるというのも共時的には妙な現象にみえるが,2種類の不定詞の守備範囲争いの結果,偶然このようなちぐはぐな分布になってしまったということである.実際,古い英語では make の能動態でも原形不定詞と並んで to 不定詞も用いられていた.この辺りの事情については,「#970. Money makes the mare to go」 ([2011-12-23-1]),「#978. Money makes the mare to go (2)」 ([2011-12-31-1]),「#971. 「help + 原形不定詞」の起源」 ([2011-12-24-1]) などを参照されたい.

・ 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

2016-02-10 Wed

■ #2480. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか (2) [imperative][exclamation][inflection][speech_act][verb][interjection][sobokunagimon]

[2016-02-05-1]の記事に引き続き,命令に動詞の原形が用いられる件について.先の記事の引用中にあったが,Mustanoja (473--74) が命令形と間投詞 (interjection) の近似に言及している.その箇所を引用しよう.

There is a striking functional resemblance between the imperative and the interjections. Both are functionally self-contained exclamatory expressions, both are little articulate (the singular imperative has no ending or has only -e, and the subject-pronoun is seldom expressed), and both are greatly dependent on intonation. In fact many interjections, primary and secondary, are used to express exhortations and commands (a-ha, hay, hi, harrow, out, etc. . . .), and many imperatives are used as interjections (abide, come, go bet, help, look . . . cf. present-day interjections like come on, go away, hear hear, say, say there, etc.)

さらに,Mustanoja (630--31) では,動詞の命令形が事実上の間投詞となっている例が多く挙げられている.

Brief commands, exhortations, and entreaties are comparable to interjections. Thus in certain circumstances the imperative mood of verbs may serve as a kind of interjection: --- abyd, Robyn, my leeve brother (Ch. CT A Mil. 3129); --- come, þou art mysbilevyd (Cursor App. ii 823); --- go bet, peny, go bet, go! (Sec. Lyr. lvii refrain); --- quad Moyses, 'loc, her nu [is] bread' (Gen. & Ex. 3331); --- help, hooly croys of Bromeholm! (Ch. CT A Rv. 4286; in this and many other cases help might equally well be interpreted as a noun). Somewhat similar stereotyped uses of the imperative are herken and listen, which occur as conventional opening exclamations in numerous ME poems (herkneþ, boþe yonge and olde; --- lystenyþ, lordynges . . . .

動詞による命令をある種の感情の発露としてとらえれば,動詞という品詞に属するという特殊事情があるだけで,それは確かに間投詞と機能的に似ている.そこで不変化詞であるかのように動詞の原形が用いられるというのは,不思議ではない.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2016-02-06 Sat

■ #2476. 英語史において動詞の命令法と接続法が形態的・機能的に融合した件 [imperative][subjunctive][verb][inflection][speech_act]

昨日の記事「#2475. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか」 ([2016-02-05-1]) の内容と密接に関わるものとして,標記の問題がある.英語史では,動詞の単数系列の命令形と接続法現在形が,形態的に融合してきた経緯がある.それと並行して,両者の機能,すなわち命令ととりわけ勧告の発話行為 (speech_act) もが融合してきたという経緯があり,現代英語においては,もはや形態においても機能においても,かつてあった区別が不明瞭となるに至っている.両者の融合への道筋は,1つには間接的な観点から記述することができる.命令形は,昨日の記事で述べたように,語根形(無屈折形)へ向かいやすかったし,一方,接続法現在は形態・機能的に衰退し,結果として直説法現在へ呑み込まれた.

しかし,命令形と接続法現在形の融合は,より直接的に両者の機能的な類似によって促進されたとも論じられるかもしれない.とりわけ勧告・忠告・奨励を表わすのに用いられる接続法については,それが機能上命令という発話行為に近似していることは容易に理解できるだろう.

昨日の記事で引用した Fischer (249) は,上記の点について次のように述べている.

In Middle English the forms of the imperative singular and the subjunctive present singular coalesced . . . . In function, the hortatory subjunctive and the imperative were practically similar already in Old English, where one finds them used side by side . . . . In the plural there was still a morphological distinction . . . when the subject pronoun did not immediately follow the verb. This situation was not to last, as the hortatory subjunctive was on its way out. . . . By the middle of the fifteenth century the plural imperative ending disappears.

この Fischer の発言は,2人称の単複両系列において命令法と接続法の融合が形態ベースであるとともに機能ベースでもあったことを示唆しているように読める.

複数系列の命令形についても,単数系列と同様に,15世紀半ばまでには無語尾となっていたとあるが,確かにその前段階の Chaucer 辺りでは,歴史的な単複の形態的区別がすでに事実上の自由変異と化している.例えば,Chaucer (CT III.186--7 [2:186--7]) では "Telle forth youre tale, spareth for no man,/ And teche us yonge men of youre praktike." などと語尾の有無が目まぐるしく切り替わっている.

さらに時代を遡って古英語の様子をみてみると,Traugott (185) は,命令法と接続法の機能的区別は,9世紀末までにはおよそ失われつつあったとしている.

Because the imperative and subjunctive contrast morphologically, we assume that there was a difference in meaning, at least in early OE times, between more and less directive, more and less wishful utterances. By the time of Alfredian OE this difference was losing ground in many registers; charms, medical prescriptions and similar generalised instructions are normally in the subjunctive.

これらの見解を総合すると,問題の融合は,やはり形態ベースであると同様に機能ベースでもあったと考えるのが妥当かもしれない.

・ Fischer, O. Syntax. In The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Ed. N. Blake. Cambridge, CUP, 1992. 207--398.

・ Traugott, Elizabeth Closs. Syntax. In The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 168--289.

2016-02-05 Fri

■ #2475. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか [imperative][exclamation][inflection][speech_act][verb][interjection][sobokunagimon]

標題は,英語の命令文に関して,「#2289. 命令文に主語が現われない件」 ([2015-08-03-1]) と並んで,長らく疑問に感じていることである.

歴史的には,命令形と不定形は別個のものである.例えば,古英語の「行く」を表わす動詞について,2人称単数への命令は gā,2人称複数への命令は gāþ,不定形は gān であり,それぞれ形態は異なっていた.中英語以降,これらの屈折語尾が水平化し,形態的に軒並み go へと収斂した.

このような歴史的背景はあるにせよ,現代英語を共時的な観点から眺めれば,典型的な命令に用いられる動詞の形態は,いわゆる原形(不定形)の形態と完全に一致している.したがって,通時的な観点を抜きに記述するのであれば(そしてそれは母語話者の文法を反映していると思われるが),命令形と原形という用語を区別する必要はなく「命令には動詞の原形を用いる」と言って差し支えない.もしこれが真に母語話者の共時的感覚だとすれば,原形の表わす不定性と命令の機能が同一の形態のなかに共存していることに関して,認知上どのようにとらえられているのだろうか.

この問題について,松瀬 (83) で参照されていた Fischer (249) のコメントに当たってみた.

The imperative has a tendency to become invariant in form (this happened also in other Germanic languages), because it functions like a self-contained, exclamatory expression. Mustanoja (1960: 473) compares its function to that of (invariable) interjections. In an example like,

(109) Help! Water! Water! Help, for Goddes herte! (CT I.3815 [1:3807])

help is as much an interjection as an imperative.

命令と感嘆はある種の感情の発露として機能的に似通っており,それゆえに裸の語根そのもの(英語の場合には,すなわち原形)が用いられると解釈できるだろうか.細江 (157) が感嘆文との関連で述べている言葉を借りれば,このような語根形は「言語が文法的形式にとらわれず,その情の急なままに原始的自然の言い方に還元された」ものととらえることができる.

・ 松瀬 憲司 「"May the Force Be with You!"――英語の may 祈願文について――」『熊本大学教育学部紀要』64巻,2015年.77--84頁.

・ Fischer, O. Syntax. In The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Ed. N. Blake. Cambridge, CUP, 1992. 207--398.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2015-12-14 Mon

■ #2422. 初期中英語における動名詞,現在分詞,不定詞の語尾の音韻形態的混同 [gerund][participle][infinitive][verb][inflection][suffix]

古英語から中英語にかけて,名詞を作る接尾辞(後の動名詞語尾)-ing と現在分詞の接尾辞 -inde (or -ende or -ande) が,音韻形態的な融合と統語的な混交を経たことは,昨日の記事「#2421. 現在分詞と動名詞の協働的発達」 ([2015-12-13-1]) で解説したとおりである.結果的に,中英語以降,-ing という唯一の形態が動名詞および現在分詞の両機能を果たしていくことになった.

しかし,初期中英語において,上記の -ing と -inde に加え,不定詞語尾 -en(ne) も音韻形態的な混乱に参与していたのではないかという議論がある.これらの語尾はいずれも弱い母音と弱い鼻音に特徴づけられ,現在分詞語尾 -inde から d の脱落する傾向があったと想定すれば (cf. 「#2121. 英語史における /t/ の挿入と脱落の例」 ([2015-02-16-1])) ,確かにすべてが /-ən/ ほどに収斂してしまった可能性がある.Mustanoja (569--70) は,これらの語尾の混乱極まる交替について,例を挙げながら述べている.

One has to take into consideration . . . certain phonological and morphological processes which seem to have brought about a confusion between the verbal noun, the present participle, and the infinitive. . . . [T]he present participle occasionally ends in -en instead of -end, as in he saȝ þe roke And þe brinfires stinken smoke (Gen. & Ex. 1164), probably also in þat heo heora wil-daȝes wælden weoren (Lawman A 1799), and the inflected infinitive may end in -ende, as in to flende (Lawman B, to fleonne, A) and suffraunce may aswagend hem (Patience 3; cf. also Purity 1291). In the North and N Midlands, in the 15th century even in the South, -ng may occur as -n (e.g., drynkyn for drynkyng, Norfolk Gilds). Cf. also unknowen for unknowyng (Deonise 5, MS Kk) and, conversely, I am moche beholdyng [for beholden] unto hym (Malory MD 86).

While admitting that the examples here given are uneven with regard to their chronology and dialectal distribution, it is difficult to believe that this confusion of forms did not bring the noun in -ing into close connection with the present participle and the infinitive and thus promote its use as the gerund.

始まりは音韻的な弱化という小さな衝撃だったのかもしれないが,それが形態的な融合を生み出し,種々の統語機能の乗り入れを誘発したというシナリオが受け入れられるのであれば,まさに語末母音の弱化が屈折の衰退を呼び,SVO語順への固定を引き起こしたという英語史上のダイナミックな変化に類似するもう1つの事例となる.言語変化においては,このように「一波動けば万波生ず」ことがある.

だが,Mustanoja の挙げている例だけでは心許ない.上記の説を評価するには,混同や融合の例をもっと集める必要があるだろう.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2015-09-01 Tue

■ #2318. 英語史における他動詞の増加 [verb][syntax][case][reanalysis][impersonal_verb][passive][reflexive_pronoun]

英語史には,大規模な他動詞化 (transitivization) の潮流が確認される.古英語では相対的に他動詞(として用いられる動詞)は自動詞よりも少なかったが,中英語にかけて,そしてとりわけ初期近代英語にかけて,その数が増加した.他動詞化という過程は,動詞の意味・用法にかかわることだが,むしろ形式的な要因が大きく関与している.中尾・児馬 (100) によれば,3種類の要因が想定される.

1つは,中英語期に屈折語尾の衰退が進行し,名詞や代名詞において格の形態的な区別がつかなくなったことがある.これにより,古英語では与格目的語や属格目的語をとっていた自動詞が,それらの格と形態上融合した歴史的な対格をとることになった.つまり,目的語はすべて対格であると分析され,動詞そのものも他動詞であると認識されるようになったのである.1200年頃から与格を主語とする受動態構文が現われるようになることも,この再分析と密接な関係にあると考えられる.

2点目として,古英語の動詞にしばしば付加された ġe- などの接頭辞が,中英語までに消失したことがある.古英語では,例えば自動詞 restan (休む),grōwan (生じる)に対して,接頭辞を付加した ġerestan (休ませる),ġegrōwan (生み出す)が他動詞として機能するなど,接辞によって自他を切り替える場合があった.接頭辞が消失し両語の形態的区別が失われると,元来の自動詞の形態に他動詞の機能が付け加わることになった.

3点目に,古英語の動詞には語幹の母音変異によって自他用法を区別するものがあった.brinnan / bærnan (burn), springan / sprengan (spring), stincan / stencan (stink) などがその例である.しかし,その後の変化により両語が形態的に一致するに及んで,後に伝わった唯一の語形が自他の両用法を担うようになった.

上記は,いずれも形式的な変化が原因で,2次的に動詞の意味・用法が変化したというシナリオだが,もちろん動詞自体が内的に意味・用法を変化させたという直接的なシナリオがあった可能性も否定できない.むしろ,形式と機能の両側からの圧力によって,動詞の他動性が強化してきたと考えるほうが無理はないように思われる.līcian のような非人称動詞 (impersonal_verb) の人称化なども,動詞の他動詞化という潮流のなかに位置づけることができそうだが,これは音韻,形態,統語,意味,語用のすべてに関わる現象であり,いずれの要因が変化の引き金となり,推進力となったのかを区別することは容易ではない.また,「#995. The rose smells sweet. と The rose smells sweetly.」 ([2012-01-17-1]) で触れた英語史における linking verb の拡大という問題も,動詞をとりまく統語変化と意味変化とが融合したような様相を呈する.

いずれにせよ,他動詞化の潮流は中英語期に諸要因が集中していたことは言えそうだ.

動詞の自他の転換については,受動態 (passive) の発達や再帰動詞 (reflexive_pronoun) の振る舞いも関連してくるだろう.後者については,「#2185. 再帰代名詞を用いた動詞表現の衰退」 ([2015-04-21-1]),「#2206. 再帰代名詞を用いた動詞表現の衰退 (2)」 ([2015-05-12-1]),「#2207. 再帰代名詞を用いた動詞表現の衰退 (3)」 ([2015-05-13-1]) も参照.また,他動詞という用語については,「#1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか」 ([2012-10-06-1]) を参照されたい.

・ 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

2015-08-24 Mon

■ #2310. 3単現のゼロ [3sp][3pp][verb][paradigm][conjugation][inflection][contact][do-periphrasis][lmode]

英語史上の3単現の -s や3複現の -s について,3sp と 3pp の多くの記事でそれぞれ論じてきた.一方で,あまり目立たないが3単現のゼロという問題がある.よく知られているのは「#1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題」 ([2014-06-25-1]),「#1889. AAVE における動詞現在形の -s (2)」 ([2014-06-29-1]) で取り上げたように AAVE での -s の脱落という現象があるし,イングランドでは East Anglia 方言が現在時制のパラダイムにおいて人称・数にかかわらず軒並みゼロ語尾をとるという事例がある.

Wright (119) による3単現のゼロに関する歴史の概略によれば,East Anglia における3単現のゼロの起源は15世紀にさかのぼり,伝統的な解釈によれば,他の人称語尾のゼロを3単現へ類推的に拡張したものだろうとされるが,一方で方言接触の影響ではないかという説もある.16世紀後半までには,Norfolk の家族が41--77%という比率で -th に代わりにゼロを用いていたという報告があり,East Midland はその後も3単現のゼロを示す中心地であり続けている.しかし,Helsinki Corpus の調査によれば,歴史的にみれば3単現のゼロは2%という低い率ながらも East Anglia に限らず分布してきたのも事実であり,古い英語文献においてまれに出会うことはある.

Wright の最新の論文は,19世紀前半の West Oxfordshire 出身のある従僕による日記をコーパスとして調査し,21%という予想以上の高い率で3単現のゼロが用いられていることを突き止めた.Wright は,East Anglia とは地理的にも離れたこの地域で,おそらくこの時期に限定して,3単現のゼロがある程度分布していたのではないかと推測した.また,この一時的な分布は,直前の世代に do 迂言法 (do-periphrasis) が衰退し,直後の世代に標準的な -s が拡大していった,まさに移行期の最中にみられた,つなぎ的な分布だろうと結論づけた.

Wright の議論は込み入っているが,少なくとも英語史全体を見渡す限り,時代と方言に応じて様々なパラダイムが現われては消えていったことは確かであり,19世紀前半の West Oxfordshire に限定的に上記のような状況があったとしても,驚くにはあたらない.

・ Wright, Laura. "Some More on the History of Present-Tense -s, do and Zero: West Oxfordshire, 1837." Journal of Historical Sociolinguistics 1.1 (2015): 111--30.

2015-08-23 Sun

■ #2309. 動詞の人称語尾の起源 [category][person][verb][inflection][personal_pronoun][agreement][linguistic_relativism]

本ブログでは3単現の -s (3sp) や3複現の -s (3pp) ほか,英語史における動詞の人称語尾に関する話題を多く取り上げてきた.人称 (person) という文法範疇 (category) は世界の多くの語族に確認され,英語を含む印欧諸語においても顕著な範疇となっている.しかし,そもそも印欧語において人称が動詞の屈折語尾において標示されるという伝統の起源は何だったのだろうか.主語の人称と動詞が一致しなければならないという制約はどこから来たのだろうか.

この問題について,印欧語比較言語学では様々な議論が繰り広げられているようだ.この分野の世界的大家の1人 Szemerényi (329) によれば,1・2人称語尾については,対応する人称代名詞の形態が埋め込まれていると考えて差し支えないという.

The question of the origin of the personal endings has always aroused much greater interest. Since Bopp's earliest writings, indeed since the eighteenth century, it has been usual to find in the personal endings the personal pronouns. In spite of frequent dissent this theory is universally accepted; it is, however, also valid for the 1st pl., where the original form of the pronoun was *mes . . ., and for the 1st dual, whose ending -we(s) similarly contains the pronoun. And the principle must be expected to operate in the 2nd person also. This is suggest by many other language families. . . .

一方,3人称については,1・2人称と同様の説明を与えることはできず,単数にあっては指示詞 *so/*to に由来し,複数にあっては動作主名詞接尾辞と関係し,やや複雑な事情を呈するという (Szemerényi 330) .これが事実だとすると,太古の印欧祖語の話者は,1・2人称を正当な「人称」とみて,3人称を「非人称」とみていたのかもしれない.ここに反映されている世界観(と屈折語尾の分布)は現代の印欧諸語の多くに痕跡を残しており,屈折語尾の著しく衰退した現代英語にすら,3単現の -s としてかろうじて伝わっている.

では,そもそも印欧語において人称という文法範疇が確たる地位を築いてきたのはなぜか.というのは,他の多くの言語では,人称という文法範疇はたいした意味をもたないからだ.例えば,日本語では形容詞の用法における人称制限などが問題となる程度であり,範疇としての人称の存在基盤は薄い.しかし,人称という術語の指し示すものをもっと卑近に理解すれば,それは話す主体としての「私」と,私の話しを聞いている「あなた」と,話題となりうる「それ以外」の一切の素材とを区別する原理にほかならない.「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]) の用語でいえば,話し手(=1人称),聞き手(=2人称),事物・現象(=3人称)という区分である.これらが普遍的な構成要素のうちの3つであるということが真であれば,いかなる言語も,この区分をどの程度確たる文法範疇として標示するかは別として,その基本的な世界観を内包しているはずである.印欧祖語は,それを比較的はっきり標示するタイプの言語だったのだろう.

なお,前段落の議論は,ある種の言語普遍性 (linguistic universal) を前提とした議論である.だが,日本語母語話者としては,人称という文法範疇は直感的によく分からないのも事実であるから,言語相対論 (linguistic_relativism) として理解したい気もする.

・ Szemerényi, Oswald J. L. Introduction to Indo-European Linguistics. Trans. from Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4th ed. 1990. Oxford: OUP, 1996.

2015-05-31 Sun

■ #2225. hear -- heard -- heard [verb][conjugation][inflection][high_vowel_deletion][i-mutation][analogy][sobokunagimon]

標題の活用は現代英語では不規則とされるが,過去・過去分詞形で歯音接尾辞 (dental suffix) が現われることから,不規則性の程度は低いとみてよさそうである.この動詞は古英語では弱変化第1類に属するまさに規則的な動詞であり,不定詞 hīeran,過去(単数)形 hīerde,過去分詞形 (ge)hīered と活用した.

古英語の動詞の屈折体系という観点から注意すべき点は,弱変化第1類の動詞のなかで hīeran タイプのものは過去形の歯音接尾辞の直前に母音が欠けていることである.同じ第1類に属する fremman (to perform) は fremede と母音を伴うし,nerian (to save) も nerede と母音を伴う.これは,古英語に先立つ時代に hīeran タイプが fremman タイプや nerian タイプとは異なる音韻過程を経てきたからである.現代英語の *heared ならぬ heard の過去・過去分詞の語形を説明するには,古英語に遡るだけでは十分でなく,さらに古い時代まで戻らなければならない.

弱変化第1類の動詞に共通する歴史的背景は,いずれもかつて過去・過去分詞形を作るのに *-ida のように i をもつ接尾辞を付加したことである.この i が引き金となって,語幹母音は i-mutation を受けることとなった.この i は,詳細は省略するが,不定詞 fremman に対して過去形 fremede のように m が単子音字となっていること,不定詞 nerian に対して過去形 nerede のように i が消失していることとも関係する.

今回の話題にとって重要なのは,hīeran タイプが fremman や nerian タイプと異なり,長い母音に子音が続く語幹音節をもっていたことだ.強勢のある長い音節に無強勢の高母音 (/i/ や /u/) が後続する場合には,この高母音が脱落するという音韻過程 "High Vowel Deletion" (high_vowel_deletion) が,古英語より前の時代に生じていた.すなわち,*hauzida > *hīridæ > hīerde という発達が仮定されている (Hogg, Vol. 1 222--23) .High Vowel Deletion の効果については,「#1674. 音韻変化と屈折語尾の水平化についての理論的考察」 ([2013-11-26-1]),「#2017. foot の複数はなぜ feet か (2)」 ([2014-11-04-1]) でも別の例を挙げながら触れているので,参照されたい.

こうして古英語の過去形 hīerde が出力されたが,本来,同じ経路をたどるはずだった過去分詞形は,予想される *(ge)hīerd ではなく,文証されるのは母音の挿入された (ge)hīered である.これは,fremman や nerian タイプからの類推の結果と考えられる (Hogg, Vol. 2 263) .

さて,古英語後期から中英語初期にかけて,過去形(そして過去分詞形)においては「長母音+2子音」という重い音節をもっていたことから,「#1751. 派生語や複合語の第1要素の音韻短縮」 ([2014-02-11-1]) でみたように,長母音の短化が生じた.不定詞や主たる現在屈折形では,歯音接尾辞の d が欠けているために音節は重くならず,短化は生じていない.これにより,現在の hear と heard の母音の相違が説明される.

なお,同じ音節構造をもつ hīeran タイプの他の動詞が,古英語以降,hīeran と同じように振る舞ってきたかというと,そうではない.dēman は同じタイプではあるが,現代における過去・過去分詞形は deemed であり,共時的に完全に規則的である.これは,類推作用が働いた結果である.

弱変化第1類の活用の話題については,「#2210. think -- thought -- thought の活用」 ([2015-05-16-1]) も参照.

・ Hogg, Richard M. A Grammar of Old English. Vol. 1. 1992. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-05-23 Sat

■ #2217. 古英語強変化動詞の類型のまとめ [oe][verb][inflection][paradigm]

古英語の強変化動詞は伝統的に7類に区分される.Mitchell and Robinson (37, 40) の表や,その前後の説明を参照して,まとめの表を2種類作ってみた.まずは大雑把な区分の表で,代表的な動詞を取り上げて活用主要形 (principal parts) を示したもの.

| Class | Inf. | 1st Pret. | 2nd Pret. | Past Ptc. |

|---|---|---|---|---|

| I | scīnan 'shine' | scān | scinon | scinen |

| II | crēopan 'creep' | crēap | crupon | cropen |

| brūcan 'enjoy' | brēac | brucon | brocen | |

| III | breġdan 'pull' | bræġd | brugdon | brogden |

| IV | beran 'bear' | bær | bǣron | boren |

| V | tredan 'tread' | træd | trǣdon | treden |

| VI | faran 'go' | fōr | fōron | faren |

| VII | (a) healdan 'hold' | hēold | hēoldon | healden |

| (b) hātan | hēt | hēton | hāten |

次に,語幹の母音と子音の組み合わせに応じて決まる gradation (Ablaut) のパターンを示そう.抽象的ではあるが,その分汎用性は高い.

| Class | Example | Consonant Structure | Inf. | 1st Pret. | 2nd Pret. | Past Ptc. |

|---|---|---|---|---|---|---|

| I | scīnan | ī + one cons. | ī | ā | i | i |

| II | crēopan | ēo + one cons. | ēo | ēa | u | o |

| brūcan | ū + one cons. | ū | ēa | u | o | |

| III | breġdan | e + two cons. | e | æ | u | o |

| weorpan | eo + r + cons. | eo | ea | u | o | |

| feohtan | eo + h + cons. | eo | ea | u | o | |

| helpan | e + l + cons. | e | ea | u | o | |

| ġieldan | palatal + ie + 2 cons. | ie | ea | u | o | |

| drincan | i + nasal + cons. | i | a | u | u | |

| IV | beran | e + one cons. (usu. a liquid) | e | æ | ǣ | o |

| V | tredan | e + one cons. (usu. an obstruent) | e | æ | ǣ | e |

| VI | faran | a + one cons. | a | ō | ō | a |

| VII | healdan | V1 | ēo | ēo | V1 | |

| hātan | V2 | ē | ē | V2 |

汎用性が高いといっても,強変化動詞にはここに挙げた基本パターンから逸脱する「不規則」のものも少なくない.古英語に至るまでの段階にも多くの音変化があったし,しばしば形態的な類推も働いてきた.

・ Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson. A Guide to Old English. 8th ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.

2015-05-16 Sat

■ #2210. think -- thought -- thought の活用 [verb][inflection][i-mutation][oe][morphology][phonetics][compensatory_lengthening][sobokunagimon]

標題の think の活用のみならず,bring, buy, seek, teach などの活用では,過去(分詞)形に原形とは異なる母音が現われる.異なる母音に加えて,綴字の上で ght なる子音字連続が現われ,「不規則」との印象は決定的である.しかし,歴史的には規則的な動詞であり,-ed を付して過去(分詞)形を作る大多数の動詞の仲間である.ただ,大多数のものよりも多くの音変化を歴史的に経験してきたために,結果として,不規則きわまりない見栄えのする活用を示すことになっている.

Mitchell and Robinson (48--49) に従って,歴史的経緯を解説しよう.まず,think 型の動詞の古英語での形を表に示す.現在までに廃語となったもの,純粋な規則変化へと移行したものも含まれている.

| Inf. | Pret. Sg. | Past Ptc. |

|---|---|---|

| brenġan 'bring' | brōhte | brōht |

| bycgan 'buy' | bohte | boht |

| cwellan 'kill' | cwealde | cweald |

| reċċan 'tell' | rōhte | rōht |

| sēċan 'seek' | sōhte | sōht |

| sellan 'give' | sealde | seald |

| streċċan 'stretch' | strōhte | strōht |

| tǣċan 'teach' | tǣhte, tāhte | tǣt, tāht |

| þenċan 'think' | þōhte | þōht |

| þynċan 'seem' | þūhte | þūht |

| wyrċan 'work' | worhte | worht |

これらの動詞は,古英語の分類によれば弱変化第1類に属する.このクラスの動詞の特徴は,先立つゲルマン祖語の時代に,接尾辞の前位置に前舌高半母音 j をもっていたことである.これにより語幹母音は i-mutation の作用を被り,一段前寄りあるいは高い母音へと変化した.i-mutation を引き起こした j は,その後,消失したり,母音 i として引き継がれたりした.

弱変化第1類の大部分の動詞においては,上記 i-mutation の作用が現在,過去,過去分詞を含む屈折パラダイムの全体に見られたが,語幹末に l あるいは歴史的な軟口蓋子音をもつ,上に一覧した一部の動詞においては現在形の屈折にのみ作用した.この一部の動詞では,過去や過去分詞において i-mutation を引き起こす問題の半母音 j が欠けていたのである.結果として,古英語における現在幹と過去(分詞)幹を比較すると,後者は前者よりも一段後ろ寄りあるいは低い母音,少なくともその痕跡を示すことになった.上表で e vs o や y vs u の対立を確認されたい.

cwellann, sellan について,現在と過去(分詞)では e vs ea の対立を示すが,これは本来的には e vs æ の規則的な対立とみてよい.æ が,過去(分詞)形にのみ生じた子音結合 ld の前で割れ (breaking) を起こし,ea と変化したにすぎない.

また,þenċċan, þynċan, brenġan に関して,過去(分詞)形で ht の子音結合を示すが,これは *nċt の結合が規則的に発達したものである.破擦音的な ċ は t の前で摩擦音 h へと変化し,n は消失するとともに代償延長 (compensatory_lengthening) により先行する母音を長化させた.

bycgan, wyrċan については,予想される y vs u の対立を示さず,y vs o となっている.過去(分詞)形に o が現われるのは,本来の u が特定の音環境において下げを経たからだ.下げの生じる前に i-mutation が起こったために,現在形では予想される y が現われているが,過去(分詞)形においては下げの結果である u がみられるというわけだ.

このように先立つ時代に様々な音変化が生じたために,古英語の共時態としては,あたかも強変化動詞のごとく母音の gradation (Ablaut) を示すようにみえるが,結果としてそのようにみえているにすぎず,起源をたどれば歯音接尾辞 (dental suffix) を付して過去(分詞)形を作る通常の弱変化動詞にすぎないといえる.

これらの動詞の詳しい歴史については,Hogg and Fulk (273--75) も参照.seek については,「#2015. seek と beseech の語尾子音」 ([2014-11-02-1]) でも触れた.

・ Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson. A Guide to Old English. 8th ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-05-14 Thu

■ #2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか? [verb][conjugation][tense][auxiliary_verb][indo-european][grammaticalisation][category][language_change][causation][future][sobokunagimon]

標題の趣旨の質問が寄せられたので,この問題について歴史的な観点から考えてみたい.現代英語の動詞には,過去の出来事を表わすのに典型的に用いられる過去形がある.同様に,現在(あるいは普遍)の習慣的出来事を表わすには,動詞は典型的に現在形で活用する.しかし,未来の出来事に関しては,動詞を未来形として屈折させるような方法は存在しない.代わりに will, shall, be going to などの(準)助動詞を用いるという統語的な方法がとられている.つまり,現代英語には統語的な未来形はあるにせよ,形態的な未来形はないといってよい.単に「未来形」という用語では,統語,形態のいずれのレベルにおける「形」かについて誤解を招く可能性があることから,現代英語の文法書ではこの用語が避けられる傾向があるのではないか.

(準)助動詞を用いる統語的,あるいは迂言的な未来表現は,おそらく後期古英語以降に will や shall などの本来的に法的な機能をもつ助動詞が,意志や義務の意味を弱め,単純に時間としての未来を表わす用法へと文法化 (grammaticalisation) したことにより生じた.それ以前の時代には,単純未来を表わすのに特化した表現は,統語的にも形態的にもなく,法的な意味を伴わずに未来を表現する手段は欠けていたといってよい.古英語では,形態的には現在形(あるいは正確には非過去形)を用いることで現在のみならず未来のことを表わすこともできたのであり,時制カテゴリーにおいて,過去や現在と区別すべき区分としての未来という発想は希薄だった.その後 will などを用いた未来表現が出現した後でも,前代からの時制カテゴリーのとらえ方が大きく変容したわけではなく,現代英語でも未来という時制区分は浮いている感がある.ただし,現代英語に未来という概念は存在しないと言い切るのは,共時的には言い過ぎのきらいがあるように思う.

上記のように,古英語の時制カテゴリーは,形式的にいえば,過去と非過去(しばしば「現在」と呼称される)の2区分よりなっていた.ここで現代英語の観点から生じる疑問(そして実際に寄せられた疑問)は,なぜ古英語では未来時制がなかったのか,なぜ動詞に未来形の屈折が発達しなかったのかという問いである.この質問に直接答えるのはたやすくないが,間接的な角度から4点を指摘しておきたい.

まず,この質問の前提に,過去・現在・未来の3分法という近現代的な時間の観念があると思われるが,時間のとらえ方,あるいはその言語への反映である時制カテゴリーを論じる上で,必ずしもこれを前提としてよい根拠はない.日本人を含めた多くの現代人にとって,3分法の時間感覚は極めて自然に思えるが,これが人類にとっての唯一無二の時間観であるとみなすことはできない.また,仮に件の3分法の時間観が採用されたとしても,その3分法がきれいにそのまま言語の上に,時制カテゴリーとして反映するものなのかどうかも不明である.これはサピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) に関わる問題であり,当面未解決の問題であると述べるにとどめておく.

2点目に,他の印欧諸語にも,そして日本語にもみられるように,未来表現は,たいてい意志や義務などの法的な機能をもつ形式が文法化することにより発生することが多い.上述の通り,これは英語史においても観察された過程であり,どうやら通言語的にみられるもののようである.過去・現在・未来の3分法では,過去と未来は等しい重みをもって両極に対置されているかのようにみえるが,もしかすると言語化する上での両者の重みは,しばしば異なるのかもしれない.少なくともいくつかの主要言語の歴史を参照する限り,未来時制は過去時制と比して後発的であり,派生的であることが多い.

3点目に,「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]) でみたように,過去・非過去という時制の2分法は(古)英語に限らずゲルマン諸語に共通する重要な特徴の1つである.また,同じ印欧語族からは古いヒッタイト語も同じ時制の2分法をもっており,印欧祖語における時制カテゴリーを再建するに当たって難題を呈している.果たして印欧祖語に未来時制と呼びうるものがあったのか,なかったのか.あるいは,あったとして,それは本来的なものなのか,二次的に派生したものなのか.つまり,上記の質問は,古英語に対して問われるべき問題にとどまらず,印欧祖語に対しても問われるべき問題でもある.印欧祖語当初からきれいな過去・現在・未来の3分法の時制をもっていたのかどうか,諸家の間で論争がある.

最後に,ある言語革新がなぜあるときに生じたかを説明することすらがチャレンジングな課題であるところで,ある言語革新がなぜあるときに生じなかったかを説明することは極めて難しい.その意味で,古英語においてなぜ未来形が発達しなかったのかを示すことは,絶望的な困難を伴う.ただし,言語変化の理論的立場からは,本当はこれも重要な問題ではある.「#2115. 言語維持と言語変化への抵抗」 ([2015-02-10-1]) で Milroy の言語変化論に言及しながら提起したように,なぜ変化したのかと同様になぜ変化しなかったのかという質問も,もっと問われるべきだろう.

2015-05-13 Wed

■ #2207. 再帰代名詞を用いた動詞表現の衰退 (3) [reflexive_pronoun][verb][personal_pronoun][passive][voice]

「#2185. 再帰代名詞を用いた動詞表現の衰退」 ([2015-04-21-1]) と「#2206. 再帰代名詞を用いた動詞表現の衰退 (2)」 ([2015-05-12-1]) に引き続いての話題.近代英語期以降,再帰代名詞を伴う動詞の表現が衰退してきている.この現象を関連表現との競合という観点から調査した研究に,秋元 (118--48) がある.秋元は,content oneself with などの「動詞+再帰代名詞+前置詞」というパターンとその関連表現に的を絞って,OED から1700年以降の用例を収集し,それぞれの分布を取った.

content oneself with でいえば,このパターンは現代英語では減少してきており,代わって各種の競合形,とりわけ be content to V や be content with NP が増えてきているという.be contented with NP や be contented to V という競合形も低頻度ながら用いられており,全体として再帰代名詞を用いた表現は各種の競合形に抑えこまれる形で目立たなくなってきているという.content oneself with のほかにもいくつかの表現が扱われており,例えば apply oneself to もやはり着実に減少してきており,代わって自動詞用法の apply to NP や受動態の be applied to NP が増えてきているようだ.8種類の動詞について用例数を数え挙げた結果は,以下の通りである(秋元,p. 134) .時代別ではなくひっくるめた数値だが,再帰表現ではない競合形が相対的に優勢であることがよくわかる.

| reflexive | passive | intransitive | other rival forms | ||

|---|---|---|---|---|---|

| (1) | content oneself with | 108 | 30 | 136 | |

| (2) | avail oneself of | 14 | 4 | ||

| (3) | devote oneself to | 70 | 191 | ||

| (4) | apply oneself to | 42 | 653 | 548 | |

| (5) | attach oneself to | 93 | 100 | 171 | |

| (6) | address oneself to | 62 | 207 | 11 | |

| (7) | confine oneself to | 69 | 592 | ||

| (8) | concern oneself with/about/in | 69 | 822 |

概して再帰代名詞を用いた表現は確かに頻度が低くなってきているが,その背後には受動態その他の競合形の躍進というもう一つの言語変化が関与しているということだろう.

・ 秋元 実治 『増補 文法化とイディオム化』 ひつじ書房,2014年.

2015-05-12 Tue

■ #2206. 再帰代名詞を用いた動詞表現の衰退 (2) [reflexive_pronoun][verb][personal_pronoun][voice]

「#2185. 再帰代名詞を用いた動詞表現の衰退」 ([2015-04-21-1]) を受けて,少し調べてみたことを報告する.Jespersen に当たってみたが,前回の記事を書いたときにおぼろげに考えていたことが,Jespersen の発言に裏付けられたような気がした.-self 形の再帰代名詞の音韻形態的な重さという問題に加え,me や him などの単純形再帰代名詞の意味的な軽さ,あるいは "dative of interest" の用法 (cf. 「#980. ethical dative」 ([2012-01-02-1])) としての異分析が関与しているのではないかという説だ.少々長いが,分かりやすい説明なので引用しよう (Jespersen 325) .

Omission of Reflexive Pronouns

16.21. In a great many cases the verb as used intransitively represents an older reflexive verb. The change of construction may have been brought about in two ways. In the older stages of the language the ordinary personal pronoun was used in a reflexive sense, but me in I rest me, originally in the accusative (he hine reste), might easily be felt as representing a 'dative of interest' (cf I buy me a hat, etc.) and thus be discarded as really superfluous. In the second place, after the self-pronouns had come to be generally used, the reflexive object in I dress myself might be taken to be the empathic pronoun in apposition to the nominative (the difference in stress not being always strictly maintained) and thus might easily appear superfluous. The tendency is towards getting rid of the cumbersome self-pronoun whenever no ambiguity is to be feared; thus a modern Englishman or American will say I wash, dress, and shave, where his ancestor would add (me, or) myself in each case. One of the reasons for this evolution is evidently the heaviness of the forms myself, ourselves, etc., while there is not the same inducement in other languages to get rid of the short me, se, mich, sich, migh, sig, sja, etc. Hence also the development of the activo-passive use . . . in many cases where other languages have either the reflexive or the passive forms that have arisen out of the reflexive (Scand. -s, Russian -sja, -s.)

この引用の後で,Jespersen は目的語としての再帰代名詞が省略された動詞表現の用例を近代英語期から数多く挙げていくが,例を眺めていると,いかに多くの動詞が現代英語にかけて「自動詞化」してきたかを確認できる.逆にいえば,現代の感覚からは,この表現もあの表現もかつては再帰代名詞を伴っていたのかと驚くばかりだ.ランダムに再帰代名詞を用いた例を抜き出してみる.

・ we bowed our selves towards him (Bacon A 4.34)

・ may I complain my selfe (Sh R 2 I 2.42)

・ they drew themselves more westerly towards the Red sea (Raleigh)

・ I dress my selfe handsome, till thy returne (Sh H 4 B II.4.302)

・ I though it would make me feel myself a boy again, but . . . I never felt so old as I do to-day (Barrie T 65)

・ Both I do repent me and repent it (Sh)

・ [he] retyr'd himselfe To Italy (Sh R 2 IV 1.96)

・ He . . . hath solne him home to bed (Sh Ro II 1.4)

・ Jesus turned him about (AV Matth. 9.22)

・ yeeld thee, coward (Sh Mcb V 8.23)

再帰代名詞の省略と関連して,相互代名詞 (each other, one another) の省略もパラレルな傾向としてみることができる (Jespersen 332) .現在 we meet, we kiss, we marry のように相互的な意味において自動詞として使われ得るが,元来は目的語として each other を伴っていた.embrace, greet, hug などもこの部類に入る.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part III. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1954.

2015-05-06 Wed

■ #2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか [phonetics][consonant][assimilation][conjugation][inflection][3sp][verb][paradigm][oe][suffix][sobokunagimon][have][v]

標記のように,現代英語の have は不規則変化動詞である.しかし,has に -s があるし, had に -d もあるから,完全に不規則というよりは若干不規則という程度だ.だが,なぜ *haves や *haved ではないのだろうか.

歴史的にみれば,現在では許容されない形態 haves や haved は存在した.古英語形態論に照らしてみると,この動詞は純粋に規則的な屈折をする動詞ではなかったが,相当程度に規則的であり,当面は事実上の規則変化動詞と考えておいて差し支えない.古英語や,とりわけ中英語では,haves や haved に相当する「規則的」な諸形態が確かに行われていたのである.

古英語 habban (have) の屈折表は,「#74. /b/ と /v/ も間違えて当然!?」 ([2009-07-11-1]) で掲げたが,以下に異形態を含めた表を改めて掲げよう.

| habban (have) | Present Indicative | Present Subjunctive | Preterite Indicative | Preterite Subjunctive | Imperative |

|---|---|---|---|---|---|

| 1st sg. | hæbbe | hæbbe | hæfde | hæfde | |

| 2nd sg. | hæfst, hafast | hafa | |||

| 3rd sg. | hæfþ, hafaþ | ||||

| pl. | habbaþ | hæbben | hæfdon | hæfden | habbaþ |

Pres. Ind. 3rd Sg. の箇所をみると,古英語で has に相当する形態として,hæfþ, hafaþ の2系列があったことがわかる.fþ のように2子音が隣接する前者の系列では,中英語期に最初の子音 f が脱落し,hath などの形態を生んだ.この hath は近代英語期まで続いた.

3単現の語尾が -(e)th から -(e)s へ変化した経緯について「#2141. 3単現の -th → -s の変化の概要」 ([2015-03-08-1]) を始め,「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]),「#1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた」 ([2014-05-27-1]),「#1857. 3単現の -th → -s の変化の原動力」 ([2014-05-28-1]),「#2156. C16b--C17a の3単現の -th → -s の変化」 ([2015-03-23-1]) などの記事で取り上げてきたが,目下の関心である現代英語の has という形態の直接の起源は,hath の屈折語尾の置換に求めるよりは,古英語の Northumbria 方言に確認される hæfis, haefes などに求めるべきだろう.この -s 語尾をもつ古英語の諸形態は,中英語期にはさらに多くの形態を発達させたが,f が母音に挟まれた環境で脱落したり,fs のように2子音が隣接する環境で脱落するなどして,結果的に has のような形態が出力された.hath と has から唇歯音が脱落した過程は,このようにほぼ平行的に説明できる.関連して,have と of について,後続語が子音で始まるときに唇歯音が脱落することが後期中英語においてみられた.ye ha seyn (you have seen) や o þat light (of that light) などの例を参照されたい (中尾,p. 411).

なお,過去形 had についてだが,こちらは「#1348. 13世紀以降に生じた v 削除」 ([2013-01-04-1]) で取り上げたように,多くの語に生じた v 削除の出力として説明できる.「#23. "Good evening, ladies and gentlemen!"は間違い?」 ([2009-05-21-1]) も合わせて参照されたい.

MED の hāven (v.) の壮観な異綴字リストで,has や had に相当する諸形態を確かめてもらいたい.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow