「大母音推移」の英語教育上の役割を再検討する(近年の研究動向を踏まえて)

言語教育エキスポ2022

シンポジウム「英語史を英語教育に生かす」

慶應義塾大学 堀田隆一

2022年3月6日(日) 14:40~16:10

1. はじめに

大母音推移 (Great Vowel Shift; 以後 GVS) は英語史で最もよく知られている体系的な音変化の1つであり,英語教育の観点からは,綴字と発音の乖離という問題に対する有力な処方箋として活用されてきた経緯がある.

しかし,そこには「例外」も多く含まれおり万能な処方箋とはなり得ない,信じられている以上に多くの重要な「例外」があり,英語教育への活用に際しても注意が必要である.

さらに,近年の英語史の研究動向として,GVS という過程そのものに対して懐疑的な見解が出されていることにも留意したい.

* 本スライドは https://bit.ly/3IDUrBD からもアクセスできます.

* 本スライドの随所に堀田の運営する「hellog~英語史ブログ」の記事へのリンクを張っています.

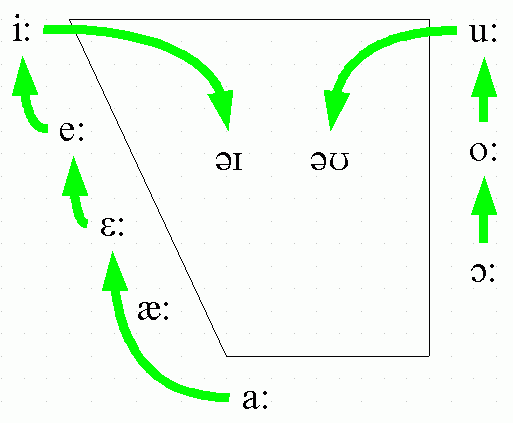

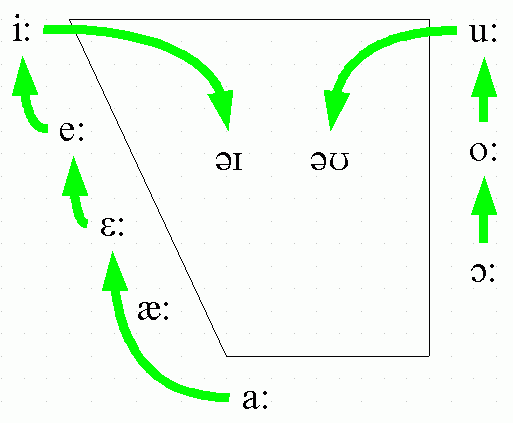

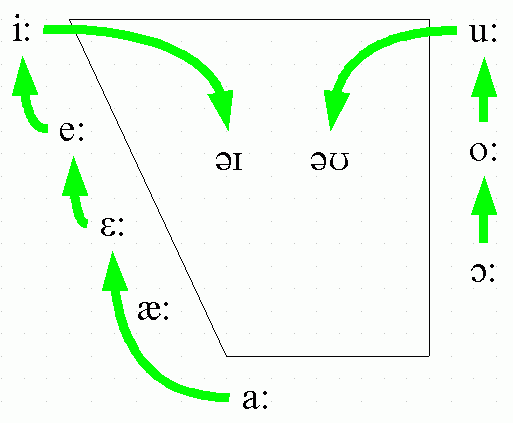

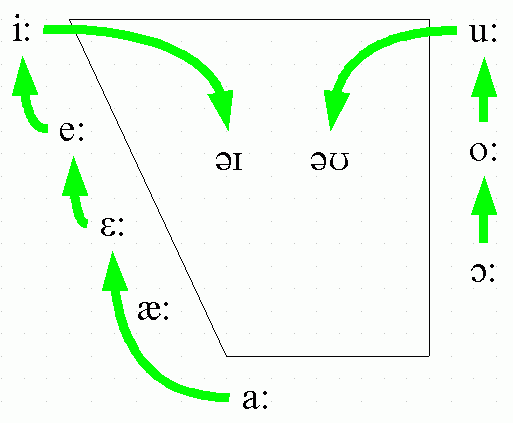

GVS を母音四辺形で示すと

2. GVS の研究史概観

- 大母音推移は英語史において生じてきた数々の音変化のなかで,最もよく知られているものの1つ(cf. グリムの法則)

- “Great Vowel Shift” という呼称は Jespersen (1909) が初めて導入した

- 謎が多いため,その後100年以上にわたり熱い研究対象に

- 英語史はもちろん,音声学,音韻論,理論言語学,歴史方言学,社会言語学などの諸領域からのアプローチ

- ##3552,3659,3379

3. GVS の 5W1H

-

What

-

強勢をもつ長母音が1段(ときに2段)上昇,あるいは2重母音化した

-

When

-

およそ1400~1700年

-

Where

-

当時英語の話されていたブリテン島内全域で,異なるタイミング,スピード,貫徹度で生じた

-

Who

-

各方言話者集団(とその混交)

-

How

-

引き上げ連鎖説?押し上げ連鎖説?あるいはその他? (#3379)

-

Why

-

社会言語学的な動機づけ? (##2714,2724,2744,2748)

具体的な単語例で

|

語

|

GVS 前の発音

|

GVS 後の発音

|

現代英語の発音

|

|

find

|

/fiːnd/

|

/fəɪnd/

|

/faɪnd/

|

|

keep

|

/keːp/

|

/kiːp/

|

/kiːp/

|

|

eat

|

/ɛːt/

|

/eːt/ → /iːt/

|

/iːt/

|

|

name

|

/naːm/

|

/nɛːm/

|

/neɪm/

|

|

goal

|

/gɔːl/

|

/goːl/

|

/goʊl/

|

|

food

|

/foːd/

|

/fuːd/

|

/fuːd/

|

|

house

|

/huːs/

|

/həʊs/

|

/haʊs/

|

4. GVS の「例外」

一見すると構造的に美しく見える一連の母音変化も,細かくみれば「例外」(あるいは GVS 以後に生じた別の音変化などのために共時的には予想できない音形)が現われる事例も少なくない.以下は,Sato (20) より日常英単語924語に関する調査結果 (#2523) .

|

|

Members

|

(Exceptions)

|

Total

|

|

/iː/ > /ai/

|

70

|

(11)

|

81

|

|

/uː/ > /au/

|

26

|

(19)

|

45

|

|

/eː/ > /iː/

|

40

|

(1)

|

41

|

|

/oː/ > /uː/

|

16

|

(34)

|

50

|

|

/ɛː/ > /eː/ > /iː/

|

28

|

(25)

|

53

|

|

/ɔː/ > /ou/

|

40

|

(30)

|

70

|

|

/ɑː/ > /ei/

|

39

|

(6)

|

45

|

|

new /ɔː/

|

71

|

–

|

71

|

|

new /ɑː/

|

47

|

–

|

47

|

|

Total

|

377

|

126

|

503

|

4つの問題点

- /ɛː/ > /eː/ > /iː/ のように,予想される1段階ではなく2段階上がったものがある(多い)

- GVS 後に別途生じた音変化の結果,GVS から予想されない綴字と発音の乖離が生じた

- 近代のフランス借用語において,GVS の効果が現れていない

- GVS はあくまで強勢をもつ長母音に生じた変化にすぎず,無強勢母音や短母音とその綴字との関係には光を当ててくれない

/ɛː/ > /eː/ > /iː/ の2段階の上げ

- 2段階の上げ: beat, clean, deal, eat, feat, heal, jeans, leave, mean, neat, pea, seam, teach, veal, weak, yeast, zeal (cf. meet/meat, see/sea)

- まれな1段階の上げ: break, great, steak, yea; Reagan, Yeats (cf. Beatty) (##206,207)

- 1段階のみ上昇した /eː/ のほうが “polite” な発音だったという知見もあり,少数の人名に例外が見られるという事実と考え合わせて意味深長 (Gelderen 163)

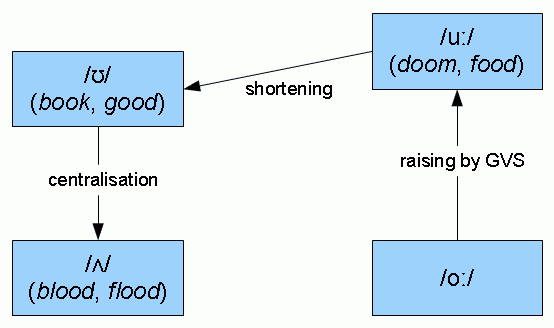

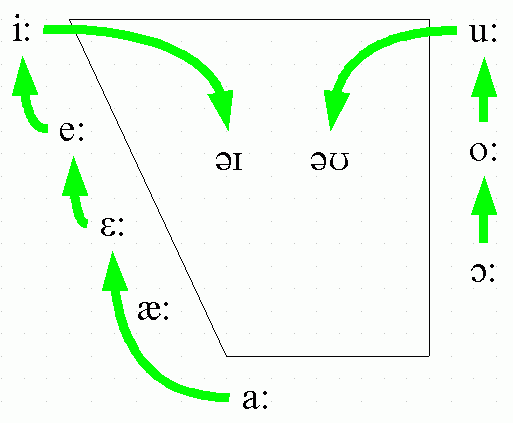

GVS 後に別途生じた音変化の結果

- /uː/: doom, food, pool, tooth, soot (##547,1353,2293,2290)

- /ʊ/: book, good, hood, look, stood (cf. room, bedroom bloom; #1353)

- /ʌ/: blood, flood (cf. soot) (cf. soot; #4224)

近代以降のフランス借用語において

- GVS 効果なし: madame, machine, police, group, unique

- GVS 効果あり/なし: vase (cf. Amen)

- 「示準語彙」:示準化石 (index fossil) と呼ばれるものがある.例えば三葉虫の化石が見つかれば,それを含む地層が古生代であることがわかるし,アンモナイトであれば中生代,哺乳類であれば新生代などと考えてよい.生存期間が短く,地理的な分布が広く,様々な種類の堆積岩から多く産出し,形態的特徴がわかりやすいものが選ばれる.(#3373)

GVS は無強勢母音や短母音とは無縁

母音字と母音の長短(ここから3スライドについて大名 (86–88) より).

|

母音字

|

GVS と無縁の「短い」母音

|

GVS が関わる「長い」母音

|

|

<a>

|

[æ]

|

[eɪ]

|

|

<e>

|

[ɛ]

|

[iː]

|

|

<i>, <y>

|

[ɪ]

|

[aɪ]

|

|

<o>

|

[ɑ/ɔ]

|

[oʊ]

|

|

<u>

|

[ʌ]

|

[juː]

|

派生語ペアにみる母音の長短

- -al: crime/criminal, grade/gradual nation/national, nature/natural, rite/ritual

- -(at)ive: derive/derivative, evoke/evocative, provoke/provocative

- -ic: athlete/athletic, cone/conic lyre/lyric, metre/metric, microscope/microscopic, mime/mimic, satire/satiric, tone/tonic, volcano/volcanic, state/static

- -ity: audacious/audacity, breve/brevity, divine/divinity, extreme/extremity, obscene/obscenity, rapacious/rapacity, sane/sanity, serene/serenity, sublime/sublimity, vivacious/vivacity

派生語ペアにみる母音の長短の例外

- -al: education/educational, erosion/erosional, motion/motional, occasion/occasional, operation/operational, region/regional, relation/relational, sensation/sensational

- -(at)ive: create/creative

- -ic: base/basic (cf. scene/scenic, phonic/cyclic)

- -ity: obese/obesity

5. GVS の解体

- 1980年代以降,関連研究の進展により,伝統的な GVS の解釈に大きな変更が

- 近年の専門研究ではカギ括弧つきで「大母音推移」や “Great Vowel Shift” と言及するのが一般的に

- “(long-)vowel shifts” などと「格下げ」して呼ばれることも

- 新解釈の主旨は,GVS がいくつかの点で「ローカル」であること (Nevalainen (120–21), Minkova and Stockwell, Stenbrenden)

- ある方言に注目した場合でも予想される音声変化がすべての語彙に行き渡っていない

- 予想される音声変化の入出力の関係に例外が存在する(そのような例外は方言接触によって説明される)

- GVS の貫徹度は方言によって異なる

- 各々の母音変化は部分的には関連し合っているものの,独立した音変化である

- 後期古英語期から後期近代英語期までの長期にわたる様々な母音変化の一部にすぎない

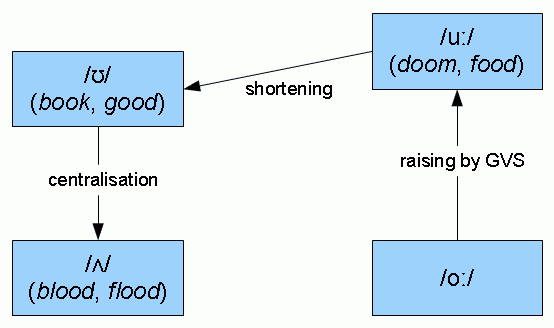

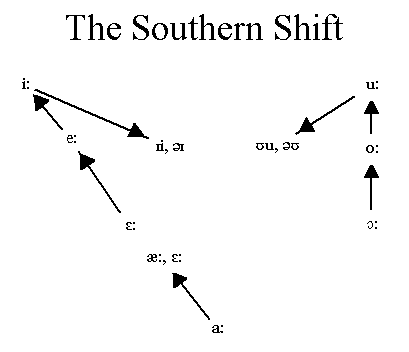

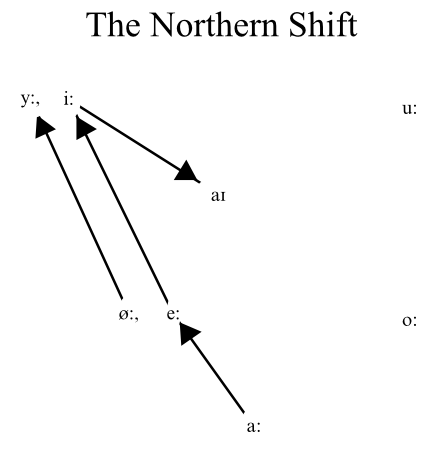

GVS の貫徹度は方言によって異なる

イングランド南部と北部の GVS (#1405) .

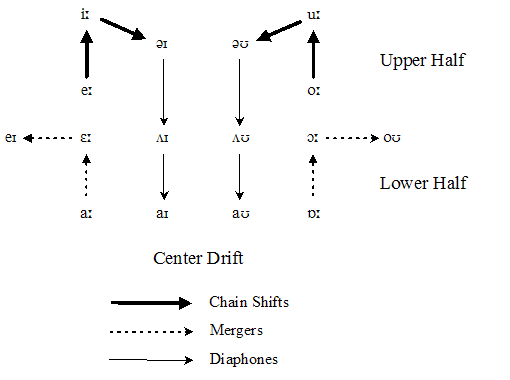

各々の母音変化は部分的には関連し合っているものの,独立した音変化である

下図は服部 (60) を改変 (#3380) .

GVS 進行表

下図は Krug (249) の進行表より (#3553) .

|

|

Middle English

|

|

c.1500

|

|

c.1600

|

|

c.1700

|

|

Modern English

|

|

|

c.1300

|

|

|

|

|

|

|

|

(RP)

|

|

(I)

|

iː

|

>

|

ɪi

|

>

|

əɪ

|

>

|

aɪ

|

≈

|

aɪ

|

|

(II)

|

uː

|

>

|

ʊu

|

>

|

əʊ

|

>

|

aʊ

|

≈

|

aʊ

|

|

(III)

|

eː

|

>

|

iː

|

|

|

|

|

≈

|

iː

|

|

(IV)

|

oː

|

>

|

uː

|

|

|

|

|

≈

|

uː

|

|

(V)

|

ɛː

|

>

|

e̞ː

|

>

|

eː

|

>

|

iː

|

≈

|

iː

|

|

(VI)

|

ɔː

|

|

|

>

|

oː

|

|

|

>

|

oʊ > əʊ

|

|

(VII)

|

aː

|

|

|

>

|

æː > ɛː

|

>

|

eː

|

>

|

eɪ

|

後期古英語期から後期近代英語期までの長期にわたる様々な母音変化の一部

下図は Stenbrenden (312) の進行表より (#3914) .

|

|

1000

|

1100

|

1200

|

1300

|

1400

|

1500

|

1600

|

1700

|

|

OE ȳ > [iː]

|

****

|

****

|

****

|

***

|

|

|

|

|

|

OE ēo > [eː]

|

**

|

****

|

****

|

****

|

***

|

|

|

|

|

OE ā > [ou]

|

**

|

****

|

****

|

****

|

****

|

****

|

****

|

**

|

|

OE ǣ > [iː]

|

**

|

****

|

****

|

****

|

****

|

****

|

***

|

|

|

OE ō > [üː] N

|

|

|

***

|

****

|

***

|

|

|

|

|

OE ō > [uː] S

|

|

|

***

|

****

|

***

|

|

|

|

|

OE/ME ē > [iː]

|

|

|

***

|

****

|

***

|

|

|

|

|

OE ū > [au]

|

|

|

***

|

****

|

****

|

****

|

****

|

**

|

|

OE ī > [ai]

|

|

|

***

|

****

|

****

|

****

|

****

|

**

|

|

lME ā > [ei]

|

|

|

***

|

****

|

****

|

****

|

****

|

**

|

6. おわりに

- 「大母音推移」は,今後も英語教育において綴字と発音の乖離の問題への処方箋に

- しかし,様々な理由により「例外」も多いことに注意

- 近年の専門研究ではカギ括弧つきで「大母音推移」や “Great Vowel Shift” と言及

- 英語史上の「ローカル」な音変化の一部を切り取ったものであるという認識は必要

参考文献

- Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

- Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

- Dobson, E. J. English Pronunciation 1500–1700. 1st ed. Oxford: Clarendon, 1957. 2 vols.

- Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

- 服部 義弘 「第3章 音変化」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47–70頁.

- 堀田 隆一 「hellog~英語史ブログ」 http://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog/ 2009年5月1日(~現在).(とりわけ gvs のタグのついた記事群を参照.)

- 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 — 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.

- 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

- 堀田 隆一 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第8回 「なぜ A の読みは「アー」ではなく「エイ」なの?」『中高生の基礎英語 in English』2021年11月号,NHK出版,2021年10月14日.128–33頁.

- Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

- Krug, Manfred. “The Great Vowel Shift.” Chapter 14 of The History of English. 4th vol. Early Modern English. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 241–66.

- McMahon, April. “Restructuring Renaissance English.” The Oxford History of English. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 147–77.

- Minkova, Donka and Robert Stockwell. “Phonology: Segmental Histories.” A Companion to the History of the English Language. Ed. Haruko Momma and Michael Matto. Chichester: Wiley-Blackwell, 2008. 29–42.

- Nevalainen, Terttu. An Introduction to Early Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.

- 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

- Sato, Tetsuzo. “The Discrepancy between English Spelling and Sound Viewed from the Great Vowel Shift.” 『福岡大学大学院論集』第16巻第2号,1984年.1–22頁.

- Smith, Jeremy J. Sound Change and the History of English. Oxford: OUP, 2007.

- Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. Long-Vowel Shifts in English, c. 1150–1700: Evidence from Spelling. Cambridge: CUP, 2016.

- Stockwell, Robert and Donka Minkova. “The English Vowel Shift: Problems of Coherence and Explanation.” Luick Revisited. Ed. Dieter Kastovsky, Gero Bauer, and Jacek Fisiak. Tübingen: Gunter Narr, 1988. 355–94.

- Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

素朴な疑問 (1) 「nature と mature は1文字違いですが,なんで発音がこんなに異なるのですか?」

学生から出されたおもしろい質問です.意識したことはありませんでした.スペリングでは語頭に <n> と <m> の違いがあるだけですが,発音はそれぞれ /ˈneɪʧə/ と /məˈʧʊə/ となり大きく異なっています.比例的なスペリングでありながら発音が異なるということは,両者が1対1で対応しているわけではなく,複雑な関係を有していることの証左です.

両単語はそれぞれラテン語の nātūra (本質)と mātūrus (時宜を得た)にさかのぼります.ラテン語の段階では,両単語に関してスペリングも発音も比例的な関係にあり,現代英語のような異なりはみられませんでした.ところが,これらが借用語として英語に入ってきた後に,事件が起こります.

ラテン語 nātūra は,古フランス語の nature を経て,中英語期の13世紀後半に natur(e) として英語に入ってきました.英語に入ってきた当初は,古フランス語風に /naːˈtyːr/ と第2音節に強勢をおいて発音されていましたが,徐々に発音様式が英語化してくることになりました.発音の英語化とは,大雑把にいえば,強勢が第1音節に置かれるようになり,強勢の置かれなくなった第2音節を構成する音が弱化・短化する過程を指します.これにより /naːˈtyːr/ は /ˈnaːtyːr/ となり,さらに近代英語期にかけて GVS を含むいくつかの音変化を経て現代の /ˈneɪʧə/ にまで発展したのです.

一方,ラテン語 mātūrus は,15世紀半ばに直接英語に mature として借用されました.英語での当初の発音は /maːˈtyːr/ に近いものだったと思われます.ところが,この単語については,その後 nature では起こった発音様式の英語化,すなわち強勢位置の前移動が起こらなかったのです.その結果,強勢の置かれない第1音節は弱まることになり,現代英語の /məˈʧʊə/ の発音に至ったのです.

つまり,nature と mature の分水嶺は,英語に借用された後に発音様式の英語化が起こったか,起こらなかったかだったのです.では,なぜ nature では英語化が起こり,mature では起こらなかったのでしょうか.これは簡単には答えられませんが,一般論としては,早い時期に借用された語であればあるほど,現在までに英語化するのに十分な時間が確保されており,実際に英語化している可能性が高いということはいえます.nature は13世紀後半,mature は15世紀半ばの借用ですから,この時間差が関係している可能性はあります.また,借用時期が近代英語期に近づけば近づくほど,ラテン語やフランス語からの借用語は,原語の発音様式のままにとどまる傾向が強いことも知られています.

(「hellog~英語史ブログ」 (

#3652) より)

素朴な疑問 (2) 「なぜ friend はこの綴字でこの発音なのですか?」

基本語ながらも,綴字と発音の対応という観点からすると,とてもつもなく不規則な例である.<friend> という綴字で /frɛnd/ の発音となるのは,普通では理解できない.ほかに <ie> ≡ /ɛ/ となるのは,イギリス英語における lieutenant ≡ /lɛfˈtɛnənt/ くらいだろうか.

歴史をさかのぼってみよう.古英語 frēond (味方,友)においては,問題の母音は綴字通り /eːo/ だった.対義語である fēond (敵;> PDE fiend /fiːnd/)も同様で,長2重母音 /eːo/ を示していた.この点では,両語は同一の韻をもち,その後の発達も共通となるはずだった.しかし,その後 frēond と fēond は異なる道筋をたどることになった.

frēond からみてみよう.長2重母音 /ēo/ は中英語にかけて滑化して長母音 /eː/ となった.この長母音は,派生語 frēondscipe (> PDE friendship) などにおいて3音節短化 (Trisyllabic Shortening) を経て /e/ となったが,派生語の発音が類推 (analogy) の基盤となり,基体の friend そのものの母音も短化して /e/ となったらしい.これが現代の短母音をもつ /frɛnd/ の起源である.

一方,長母音 /eː/ による発音も後世まで残ったようで,これが GVS を経て /iː/ となった.また,この短化バージョンである /i/ も現われた.つまり friend の母音は,中英語期以降 /eː/, /e/, /iː/, /i/ の4つの変異を示してきたということである.

ここで,対義語 fēond (cf. PDE fiend /fiːnd/) に目を向けてみよう.こちらも friend とルーツはほぼ同じだが,比較的順当な音変化をたどった.長2重母音 /eːo/ の長2重母音が滑化して /eː/ となり,これが GVS で上げを経て /iː/ となり,現代英語の発音 /fiːnd/ に至る.