2013-01-21 Mon

■ #1365. 古英語における自鳴音にはさまれた無声摩擦音の有声化 [phonetics][oe][consonant][verners_law]

「#17. 注意すべき古英語の綴りと発音」 ([2009-05-15-1]) の (2) で取り上げたが,古英語では典型的に母音で挟まれた無声摩擦音 [f, θ, s] は有声化して [v, ð, z] となる (ex. hūsian "to house", ofer "over", sūþerne "southern") .この無声摩擦音の有声化という現象について,中尾 (377) に従って,詳細を記述したい.

この音過程は,遅くとも6世紀末ごろまでには確立したとされる.生起する音声環境には,(1) V_V, (2) V_/l, r, m, n/, (3) /l, r, m, n/_V の3種類があった.いずれも自鳴音にはさまれた環境である./f, θ, s/ に作用したそれぞれの古英語での例を挙げよう.

・ [f] > [v]: giefan (give) ? geaf ([he] gave), heofon (heaven), ofer (over)

・ [θ] > [ð]: weorðan (become) ? wearð ([he] became), feþer (feather), ōþer (other), fæðm (fathom), eorðe (earth)

・ [s] > [z]: rīsan (rise) ? rās ([he] rose), nosu (nose), bōsm (bosom), ōsle (ouzel)

(1) と (2) の環境について,V に強勢がない場合には,有声化の音過程が阻止されることが知られている.例えば,*triuwiþu > trēowþ (truth) や seofoða (seventh) .これは,Verner's Law の適用される条件とは異なることに注意したい.

この音過程は古英語の綴字には反映されないが,(a) 語中の環境で <þ> の代わりに /d/ が用いられたり,(b) 問題の摩擦音の直後に <t> ではなく <d> が続いたり,(c) þl > dl あるいは þm > dm のような音過程が生じたりすることから,生起したことは疑いえない.

なお,古英語と中英語では,有声化は摩擦音に対して起こることが多いが,閉鎖音では起こらない.逆に,近代英語での有声化は,摩擦音としては [s] > [z] があるぐらいで ,大部分が閉鎖音で起こっている.一方,無声化についても時代別に分布が異なる.古英語や中英語では摩擦音と閉鎖音にともに影響するが,近代英語ではまれに摩擦音に影響するのみである(中尾,p. 376).有声化と無声化の過程には,時代別の潮流があるということかもしれない.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2012-08-25 Sat

■ #1216. 古英語期のケルト借用語 [loan_word][oe][celtic][toponymy][hydronymy]

5世紀にアングロサクソン人がブリテン島を征服した後,彼らは被征服民であるケルト人から僅かながらも言語的影響を受けることとなった.古英語期におけるケルト語の影響の最たるものは,地名である.[2012-07-28-1]の記事「#1188. イングランドの河川名 Thames, Humber, Stour」でケルト地名についての慎重論を見たが,全体としてケルトの地名が多く残っていることは認めてよいだろう.

地名あるいは地域名として,Barr (cf. Welsh bar = "top", "summit"), Bernicia, Bredon, Brockhall, Brockholes (brocc = "badger"), Bryn Mawr, Cornwall, Creech, Cumberland, Cumbria, Deira, Duncombe (cumb = "a deep valley"), Exeter, Gloucester, Holcombe, Huntspill, Kent, Lichfield, Pendle (cf. Welsh pen= "top"), Pylle (pill = "a tidal creek"), Salisbury, Torcross, Torhill, Torr (torr = "high rock, peak"), Torhill, Winchcombe, Winchester, Worcester には,語の全体あるいは語の一部においてケルト語の etymon が含まれている.Avon, Exe, Esk, Usk, Dover, Wye などの河川名もケルト語である.

しかし,地名をのぞけば,ケルト語からの借用は僅少である.ass, binn (basket, crib), bratt (cloak), brocc (brock or badger), crag (a high steep rough mass of rock), cumb (valley), dun (dark colored), luh (lake), torr (outcropping or projecting rock, peak) などの語は,アングロサクソン人がケルト人との日常的な接触を通じて英語へ取り込んだものだろう.一方で,ancor (hermit), cine (a gathering of parchment leaves), clugge (bell), cross, cursian (to curse), drȳ (magician), gabolrind (compass), mind (diadem), stær (history) などの語は,アイルランドの宣教師によるケルト系キリスト教の普及を通じて英語に取り込まれた.

上に挙げたのは18語ばかりだが,古英語に借用されたケルト単語はおよそ網羅されている.一般には用いられない語も含まれており,ケルト借用語の存在感の薄さがわかるだろう.

以上,Baugh and Cable (75--77) を参照して執筆した.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-07-21 Sat

■ #1181. 副詞接尾辞 -ly が確立した時期 (2) [adverb][suffix][productivity][oe][flat_adverb][-ly]

[2012-07-16-1]の記事「#1176. 副詞接尾辞 -ly が確立した時期」で取り上げた話題の続き.Donner によると,副詞接尾辞 -ly は,中英語の開始までに概ね確立していたということだが,ここで疑問が生じる.さらに溯って古英語での状況はどうだったのだろうか.古英語において,-lice は,形容詞語尾 -lic に,歴史的な奪格語尾に由来する e が付加された屈折的な副詞 (Lass 207) として分析されていたのか,あるいは -lice 全体が副詞の派生語尾として分析されていたのか.

Campbell (275) によれば,「生産性」の程度をどう見るかという問題はあるものの,古英語でもすでに -lice が副詞接尾辞として認識されていたという.

則664. Since adjs. in -liċ normally formed adv. in -liċe, this ending early became regarded as an adverbial suffix, which could be used beside or instead of -e, e.g. heardliċe, holdliċe, hwætliċe, lætliċe (beside hearde, holde, late), the advs. of heard, hold, hwæt, læt.

同趣旨で,Lass (207) も次のように述べている.

Since {-e} was typically added to adverbialize the extremely common adjectives in -līc, the complex {-līc-e} was reinterpreted during OE times as an adverbial ending in itself, and there were thus a number of doublets off the same base: from heard 'hard' the adverbs heard-e, heard-līc-e, from hwæt 'brave' hwæt-e, hwæt-līc-e. (Our ModE adverbial {-ly} is of course the descendant of {-līc-e}.) (Lass 207)

後の時代に示されるような生産性には至っていないものの,-lice は,すでに古英語期に,-e と並んで,いやむしろ -e よりも形態的に明確な副詞マーカーとして機能していたらしい.現代英語の単純副詞と -ly 副詞の選択という問題の起源は,Donner の議論を参照する限り,初期中英語に遡ることができるといえそうだが,両選択肢の発生そのものは,古英語にまで遡ることができるのである.そして,ここには,屈折による副詞形成なのか,派生による副詞形成なのかという問題が関与しており,[2012-07-06-1]の記事「#1166. 副詞派生接尾辞 -ly の発達の謎」で提示された疑問「なぜ英語で -ly のような副詞派生接尾辞が発達したのか」へとつながってゆくように思われる.

・ Donner, Morton. "Adverb Form in Middle English." English Studies 72 (1991): 1--11.

・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2012-06-19 Tue

■ #1149. The Aldbrough Sundial [inscription][old_norse][oe][inflection][contact][personal_pronoun]

古英語と古ノルド語の言語接触を直接に文証する記録はほとんど残されていない.イングランド東部や北部から接触当時の碑文が見つかっているが,指折り数えられるほどにすぎない.

その少数の碑文のなかでもよく知られているものの1つが,The Aldbrough Sundial と呼ばれる日時計の円周部に刻まれている銘である.East Yorkshire の小さな町 Aldbrough にある St. Bartholomew's church の内壁にはめ込まれているもので,碑文はノルマン・コンクェスト以前に刻まれたものと考えられている.University of Pennsylvania の Anthony Kroch のページで画像と説明を閲覧できる. *

そのページにも一部引用のある,Page の論文を読んだ.この日時計の碑文には,古英語と古ノルド語の言語接触を示唆する貴重な言語特徴が見られるという.その文の翻字と現代英語訳を添えよう.

+VLF LET (?HET) ARŒRAN CYRICE FOR HANVM 7 FOR GVNWARA SAVLA

"+Ulf had this church built for his own sake and for Gunnvǫr's soul."

古英語の屈折体系が崩れていることが,CYRICE や SAVLA からわかる.Late West-Saxon の標準であれば,*cirican や *saule となるはずのところである.ただし,Northumbrian 方言では古英語後期にはすでにこの種の屈折の水平化は進行しており,これだけをもって古ノルド語との言語接触による影響を論じることはできないだろう.GVNWARA については,統語的に属格形と考えられるが,英語化した屈折形を示しているようだ.なお,固有名詞 GVNWARA と VLF はともに北欧系の名前である.

屈折体系の崩壊を示唆する語形以上に興味深いのは,再帰代名詞の与格を表わすとおぼしき HANVM という語形である.古英語では3人称男性単数代名詞の与格としてこの形態は確認されていないが,古ノルド語ではまさにこの形態が用いられていた.したがって,この語形が古ノルド語から借用されたという仮説は受け入れてよいだろう.しかし,3人称代名詞が再帰的に用いられている今回のような文脈では,古ノルド語であれば再帰代名詞形 sér の用いられるのが常である.一方,古英語では,再帰代名詞と非再帰代名詞の形態的な区別はなかった.以上を考え合わせると,この例は,古英語の3人称男性単数代名詞の機能と用法は保ったままに,その形態 him が古ノルド語の対応形 HANVM に置き換わった例ということになる.

VLF と GVNWARA なる人物,そしてこの碑文を刻んだ人物は,いずれも古ノルド語話者の末裔だった可能性がある.彼らは,古英語話者との数世代の融合のうちに,この碑文に示唆されるような,言語接触によって変形した英語を話すようになっていたのかもしれない.しかし,Page (178) は,少ない証拠からそのような可能性を引き出すことには注意を要すると述べている.

Even in the highly Scandinavianized York, people with Norse names need not be of Norse descent. Surviving English inhabitants may have given their children fashionable Norse names in imitation of a Norse dominant class.

Page の論題は「イングランドで古ノルド語はいつまで話されていたか」というものだが,明確な結論は提示せずに論を閉じている.ただし,Page の全体的な論調からは,あまり長くもたなかったのではないかという見解が読み取れる.

・ Page, R. I. "How Long Did the Scandinavian Language Survive in England? The Epigraphical Evidence." England Before the Conquest: Studies in Primary Sources Presented to Dorothy Whitelock. Ed. P. Clemoes and K. Hughes. Cambridge: CUP, 1971. 165--81.

2012-06-18 Mon

■ #1148. 古英語の豊かな語形成力 [oe][lexicology][derivation][compound][compounding][word_formation][productivity][kenning]

古英語の語形成 (word formation) が,派生 (derivation) や複合 (compounding) により,著しく豊かであることは,古英語の文法書や英語史の概説書を通じてよく知られている.Baugh and Cable (64--65) では,印象的な例として,古英語 mōd "mood, heart, mind, spirit; boldness, courage, pride, haughtiness" という1つの語根から,100以上の語が形成されるという事実が紹介されている.100個とまではいかないが,そこで挙げられている語を,意味とともに列挙してみよう.

・ mōdig "spirited, bold, high-minded, arrogant, stiff-necked"

・ mōdiglic "magnanimous"

・ mōdiglīce "boldly; proudly"

・ mōdignes "magnanimity; pride"

・ mōdigian "to bear oneself proudly or exultantly; to be indignant, to rage"

・ gemōdod "disposed; minded"

・ mōdfull "haughty"

・ mōdlēas "spiritless"

・ mōdsefa "mind, thought, understanding"

・ mōdgeþanc "mind, thought, understanding"

・ mōdgeþoht "mind, thought, understanding"

・ mōdgehygd "mind, thought, understanding"

・ mōdgemynd "mind, thought, understanding"

・ mōdhord "mind, thought, understanding"

・ mōdcræft "intelligence"

・ mōdcræftig "intelligent"

・ glædmōdnes "kindness"

・ mōdlufu "affection"

・ unmōd "despondency"

・ mōdcaru "sorrow"

・ mōdlēast "want of courage"

・ mādmōd "folly"

・ ofermōd "pride"

・ ofermōdigung "pride"

・ ofermōdig "proud"

・ hēahmōd "proud; noble"

・ mōdhete "hate"

・ micelmōd "magnanimous"

・ swīþmōd "great of soul"

・ stīþmōd "resolute; obstinate"

・ gūþmōd "warlike"

・ torhtmōd "glorious"

・ mōdlēof "beloved"

Hall の古英語辞書(第2版)で mōdig 周辺をのぞくと,ほかにも関連語のあることがわかる.

確かに古英語の語形成の "resourcefulness" には驚く.複合に関しては,その延長線上に kenning という文飾的技巧のあることを指摘しておこう.

ただし,この "resourcefulness" が古英語の共時的な生産性を表わすものかどうかという点については熟慮を要する.[2011-05-28-1]の記事「#761. 古英語の derivation は死んでいたか」で考察したように,この "resourcefulness" は,古英語以前からの通時的な派生・複合の結果が累々と蓄積され,豊かな語彙ネットワークとして古英語に共時的に現われているということではないか.synchronic productivity と diachronic productivity とを分けて考える必要があるのではないか.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ Hall, John Richard Clark, ed. A Concise Anglo-Saxon Dictionary. 2nd ed. New York: Macmillan, 1916.

2012-04-11 Wed

■ #1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか? [numeral][adjective][inflection][oe][phonetics][assimilation][analogy][sobokunagimon][shocc]

標題は,先日素朴な疑問への投稿に寄せられた質問.基数詞 five に対して序数詞 fifth であるのはなぜか.基数詞 twelve に対して序数詞 twelfth であるのはなぜか,というのも同じ問題である.

今回の疑問のように「基本形 A に対して,関連する A' が不規則形を帯びているのはなぜか」というタイプの問題は少なくないが,問題提起を逆さに見るほうが歴史的事実に対して忠実であるということが,しばしばある.今回のケースで言えば,「 /v/ をもつ基数詞 five に対して,関連する序数詞が不規則な /f/ をもつ fifth となっているのはなぜか」ではなく「 /f/ をもつ序数詞 fifth に対して,関連する基数詞が不規則な /v/ をもつ five となっているのはなぜか」と考えるべき問題である.歴史的には fifth の /f/ は自然であり,five の /v/ こそが説明を要する問題なの である.

古英語に遡ると,基数詞「5」は fīf であり,基数詞「12」は twelf だった.綴字に示されている通り,語尾は無声音の [f] である(cf. 現代ドイツ語の fünf, zwölf).古英語で序数詞を作る接尾辞は -(o)þa だったが,この摩擦子音は [f] の後では破裂音 [t] として実現され,古英語での対応する序数詞は fīfta, twelfta として現われた.中英語以降に,他の序数詞との類推 (analogy) により t が th に置き換えられ,現代英語の fifth, twelfth が生まれた.

もう1つ説明を加えるべきは,古英語で「5番目の」は fīfta と長母音を示したが,現在では短母音を示すことだ.これは,語末に2子音が後続する環境で直前の長母音が短化するという,中英語にかけて生じた一般的な音韻変化の結果である.同じ音韻変化を経た語を含むペアをいくつか示そう.現代英語ではたいてい母音の音価が交替する.([2009-05-14-1]の記事「#16. 接尾辞-th をもつ抽象名詞のもとになった動詞・形容詞は?」も参照.)

・ feel -- felt

・ keep -- kept

・ sleep -- slept

・ broad -- breadth

・ deep -- depth

・ foul -- filth

・ weal -- wealth

・ wide -- width

fifth については,このように接尾辞の子音の声や語幹の母音の量に関して多少の変化があったが,語幹の第2子音としては古英語以来一貫して無声の /f/ が継承されてきており,古英語の基数詞 fīf からの直系の子孫といってよいだろう.

では,次に本質的な問題.古英語の基数詞 fīf の語末子音が有声の /v/ となったのはなぜか.現代英語でもそうだが,基数詞は「5」のように単独で名詞的に用いられる場合と「5つの」のように形容詞的に用いられる場合がある.古英語では,形容詞としての基数詞は,他の通常の形容詞と同様に,関係する名詞の性・数・格・定不定などの文法カテゴリーに従って特定の屈折語尾をとった.fīf は,当然ながら,数のカテゴリーに関して複数としての屈折語尾をとったが,それは典型的には -e 語尾だった(他の語尾も,結局,中英語までには -e へ収斂した).古英語では,原則として有声音に挟まれた無声摩擦音は声の同化 (assimilation) により有声化したので,fīfeの第2子音は <f> と綴られていても [v] と発音された.そして,やがてこの有声音をもつ形態が,無声音をもつ形態を置き換え,基本形とみなされるようになった.twelve についても同様の事情である.実際には,基数詞の屈折の条件は一般の形容詞よりも複雑であり,なぜ [v] をもつ屈折形のほうが優勢となり,基本形と認識されるようになったのかは,別に説明すべき問題として残る.

数詞のなかでは,たまたま five / fifth と twelve / twelfth のみが上記の音韻変化の条件に合致したために,結果として「不規則」に見え,変わり者として目立っている.しかし,共時的には不規則と見られる現象も,通時的には,かなりの程度規則的な変化の結果であることがわかってくる.規則的な音韻変化が不規則な出力を与えるというのは矛盾しているようだが,言語にはしばしば観察されることである.また,不規則な形態変化が規則的な出力を与える(例えば類推作用)というのもまた,言語にはしばしば観察されるのである.

2012-01-28 Sat

■ #1006. ルーン文字の変種 [runic][writing][spelling_pronunciation_gap][graphemics][oe][old_norse][hiragana][etruscan]

昨日の記事「#1005. 平仮名による最古の「いろは歌」が発見された」 ([2012-01-27-1]) の最後で触れた通り,今回はルーン文字 (the runic alphabet) の変種について.

古代ゲルマン民族によって使われたルーン文字 (the runic alphabet) の起源については定説がないが,[2010-06-24-1]の記事「#423. アルファベットの歴史」で触れた通り,エトルリア文字から派生したという説がある.一方で,ギリシア文字 (the Greek alphabet) やローマ字 (the Roman alphabet) から派生したとする説もある.確かにわかっていることは,ゲルマン語話者が,紀元一千年紀前半に,自らの言語に適応させる形でルーン文字体系を発展させていたことだ.

ルーン文字は,800年頃までに北欧で用いられた初期ゲルマン・ルーン (the Early Germanic runic script) ,5--12世紀にブリテン島で用いられたアングロサクソン・ルーン (the Anglo-Saxon runic script) ,8--13世紀にスカンジナビアとアイスランドで用いられたノルディック・ルーン (the Nordic runic script) に大別される.初期ゲルマン・ルーンは24字からなり,最初の6字 <f>, <u>, <þ>, <a>, <r>, <k> をとって "fuþark" と称される.(以下,ルーン文字の図は『新英語学辞典』より.)

一方,ブリテン島に導入されて改良されたアングロサクソン・ルーンは,古英語の音韻体系を反映して文字を追加し,Salzburg Codex 140 に記録されているような28字の体系へ,そして古英語後期にはさらに拡大した33字からなる体系へと変容していった.また,ここでは第4字母 <a> が <o> へ,第6字母 <k> が <c> へ置き換えられており,アングロサクソン版ルーン文字は "fuþorc" とも呼ばれる.

このように,音標文字である限り,音韻の変化や変異を反映して,字母一覧が多少なりとも変化を被るというのは自然のことのように思われる.ルーン文字における24字 fuþark と33字 fuþorc の対比は,昨日の記事で取り上げたように,仮名における48字「あめつちの詞」と47字「いろは歌」の対比に相当するといえる.

しかし,音標文字にあってすら,音韻と文字の関係が必ずしも厳密ではないこと,音韻変化に文字体系が追いついて行かないこともまた,往々にして真実である.ルーン文字の場合でいえば,ノルディック・ルーンが表わしている古代北欧諸語は,古英語にもまして豊富な音韻をもっていたが,むしろ文字数としては減っており,最終的には16字にまで縮小した.その理由は今もって謎だが,音素と文字の関係が絶対的なものではなく,あくまで緩いものであることを示す好例だろう.仮名の「お」と「を」,「は」と「わ」,「え」と「へ」の関係,現代英語の spelling_pronunciation_gap の無数の例も,両者の関係の緩さを証明している.関連して,[2009-06-28-2]の記事「#62. なぜ綴りと発音は乖離してゆくのか」や [2011-02-20-1]の記事「#664. littera, figura, potestas」の記事を参照.

(後記 2013/03/18(Mon):以下は,デンマーク国立美術館で購入した絵はがきよりスキャンした24文字ルーン)

・ Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Britannica 2008 Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2008.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

2011-11-15 Tue

■ #932. neutralization は異形態の縮減にも貢献した [oe][old_norse][inflection][conjugation][paradigm][contact][language_change][analogy]

[2011-11-11-1]の記事「#928. 屈折の neutralization と simplification」と[2011-11-14-1]の記事「#931. 古英語と古ノルド語の屈折語尾の差異」で,古ノルド語との言語接触に起因する古英語の屈折体系の簡単化について取り上げてきた.O'Neil が neutralization と呼ぶ,この英語形態論の再編成については,両言語話者による屈折語尾の積極的な切り落としという側面が強調されることが多いが,より目立たない側面,allomorphy の縮減という側面も見逃してはならない.

昨日の記事で示したパラダイムの対照表を見れば,屈折語尾の差異を切り落とし,ほぼ同一の語幹により語を識別するという話者の戦略が有効そうであることが分かるが,語幹そのものの同一性が必ずしも確保できないケースがある.パラダイムのスロットによっては,語幹が異形態 (allomorph) として現われることがある.昨日の例では,drīfan の過去形においては,単数1・3人称 (drāf) で ā の語幹母音を示すが,単数2人称および複数 (drife,drifon) で i の語幹母音を示す.

他にも,現在単数2・3人称の屈折において語幹母音が i-mutation を示す古英語の動詞は少なくない.OE lūcan "to lock" の現在形の活用表を示すと,以下のように語幹母音が変異する (O'Neil 262) .

| Old English | |

| Inf | lūcan 'lock' |

| Pres. Sing. 1. | lūce |

| 2. | lȳc(e)st |

| 3. | lȳc(e)ð |

| Plur. | lūcað |

ところが,中英語の典型的なパラダイムでは,現在単数2・3人称の語幹は他のスロットと同じ語幹を取るようになっている.ここで生じたのは allomorphy の縮減であり,結果として,不変の語幹が現在形のパラダイムを通じて用いられるようになった.動機づけのない allormophy をこのように縮減することは,当時,互いに意志疎通を図ろうとしていた古英語や古ノルド語の話者にとっては好意的に迎え入れられただろうし,それ以上にかれらが縮減を積極的に迎え入れたとすら考えることができる.

I think it clear that working from quite similar, often identical, underlying forms but with different sets and intersecting sets of endings associated with them and bewildering allomorphies as a result of the conditions established by the endings, the basic underlying sameness of Old English and Old Norse had become somewhat distorted and thus a superficial barrier to communication between speakers of the two languages had arisen. It is not surprising then that the inflections of the languages were rapidly and radically neutralized, for they were the source of nearly all difficulty. (O'Neil 262--63)

allormophy の縮減は,言語接触による neutralization の過程としてだけでなく,言語内的な類推 (analogy) や 単純化 (simplification) の過程としても捉えることができる.実際には,片方のみが作用していたと考えるのではなく,両者が共に作用していたと考えるのが妥当かもしれない.

allomorphy の縮減は,パラダイム内の levelling (水平化)と読み替えることも可能だろう.この用語については,[2010-11-03-1]の記事「#555. 2種類の analogy」を参照.

・ O'Neil, Wayne. "The Evolution of the Germanic Inflectional Systems: A Study in the Causes of Language Change." Orbis 27 (1980): 248--86.

2011-11-14 Mon

■ #931. 古英語と古ノルド語の屈折語尾の差異 [oe][old_norse][inflection][conjugation][paradigm][contact][language_change]

[2011-11-11-1]の記事「#928. 屈折の neutralization と simplification」では,古英語の言語体系が古ノルド語との接触により簡単化していった過程を,O'Neil の用語を用いて neutralization と呼んだ.この過程の要諦は,古英語と古ノルド語との間で,対応する語幹はほぼ同一であるにもかかわらず,対応する屈折語尾は激しく異なっていたために,後者が積極的に切り落とされたということだった.

では,具体的にどのように両言語の屈折体系が混乱を招き得るものだったかを確かめてみよう.以下は,典型的な強変化動詞,弱変化動詞,弱変化名詞,強変化女性名詞 (o-stem) の屈折の対照表である (O'Neil 257--59) .

Strong Verb

| Old English | Old Norse | |

| Inf | drīfan 'drive' | drífã |

| Pres. Sing. 1. | drīfe | dríf |

| 2. | drīfest | drífR |

| 3. | drīfeð | drífR |

| Plur. 1. | drīfað | drífom |

| 2. | drīfað | drífeð |

| 3. | drīfað | drífã |

| Past Sing. 1. and 3. | drāf | dreif |

| 2. | drife | dreift |

| Plur. 1. | drifon | drifom |

| 2. | drifon | drifoð |

| 3. | drifon | drifð |

| Pres. pple. | drīfende | drífande |

| Past pple. | drifen | drifenn |

Weak Verb

| Old English | Old Norse | |

| Inf | tellan 'count' | teljã |

| Pres. Sing. 1. | telle | tel |

| 2. | telest | telR |

| 3. | telð | telR |

| Plur. 1. | tellað | teljom |

| 2. | tellað | teleð |

| 3. | tellað | teljã |

| Past Sing. 1 | talde | talda |

| 2. | taldest | talder |

| 3. | talde | talde |

| Plur. 1. | taldon | tǫldom |

| 2. | taldon | tǫldoð |

| 3. | taldon | tǫldõ |

| Pres. pple. | tellende | teljande |

| Past ppl.e | tald | tal(e)ð |

Weak Noun

| Old English | Old Norse | |

| Sing. Nom. | guma 'man' | gume |

| Oblique | guman | gumã |

| Plur. Nom. | guman | gumaR |

| Acc. | guman | gumã |

| Gen. | gumena | gum(n)a |

| Dat. | gumum | gumon |

Strong Noun (Feminine ō-stems)

| Old English | Old Norse | |

| Sing. Nom. | bōt 'remedy' | bót |

| Acc. | bōte | bót |

| Gen. | bōte | bótaR |

| Dat. | bōte | bót |

| Plur. Nom. | bōta | bótaR |

| Acc. | bōta | bótaR |

| Gen. | bōtena | bóta |

| Dat. | bōtum | bótom |

語幹はほぼ同一であり,わずかに異なるとしても「訛り」の許容範囲である.ところが,対応する屈折語尾を比べると,類似よりも相違のほうが目立つ.対応するスロットに異なる語尾が用いられているということはさることながら,形態的に同一の語尾が異なるスロットに用いられているというのも混乱を招くに十分だったろう.例えば,古英語の drīfeð は現在3人称単数だが,同音の古ノルド語 drífeð は現在2人称複数である.

このように屈折表を見比べると,両言語話者の混乱振りが具体的に見えてくるのではないか.

・ O'Neil, Wayne. "The Evolution of the Germanic Inflectional Systems: A Study in the Causes of Language Change." Orbis 27 (1980): 248--86.

2011-07-17 Sun

■ #811. the + 比較級 + for/because [comparison][article][oe][instrumental][owl_and_nightingale]

標題の構文は,しばしば for や because などの原因を表わす句や節を伴い「それだけいっそう,ますます,かえって?」の意味を表わす.例文をいくつか挙げる.

- I was the more upset because he blamed me for the accident.

- I like him all the better for his human weaknesses.

- If we plant early, it will be all the better for our garden.

- The danger seems to make surfing the more exciting.

- She began to work the harder, because her salary was raised.

- If you don't like it, so much the worse for you

- The child was none the worse for being in the rain all night.

- She doesn't seem to be any the worse for her bad experience.

この the は古英語の指示詞 se の具格 (instrumental case) の þȳ に遡る([2009-09-28-1]の記事「古英語の決定詞 se の屈折」の屈折表を参照).これは "by so much" ほどの指示副詞的な意味を表わし,後続する比較級を限定した.したがって,標題の構文は古英語から用いられている古い構文である.

The Owl and the Nightingale (O&N) の冒頭 (ll. 19--20) に,この構文が現われる.Cartlidge 版から現代英語訳とともに引用する.

Ho was þe gladur uor þe rise,

& song a uele cunne wise.

She [The nightingale] was happy having the branches around her

and she sang in all sorts of different modes.

Ho は "nightingale" を指し,þe gladur uor þe rise 「枝があるがゆえにいっそう嬉しかった」と解釈できる.だが,前後の文脈を読んでも,なぜ枝があるといっそう嬉しいのか判然としない.ここでは構文とは別に文学的な解釈が必要のようだ.Cartlidge の注によると,"Ich habbe on brede & eck on lengþe / Castel god on mine rise." (ll. 174--75) とあるように枝を自分の城としているくらいだから,ナイチンゲールにとって枝はさぞかし重要なのだろうということがわかる.また,詩人は中世の諺 Arbore frondosa cantat philomena iocosa "A nightingale sings happily in a leafy tree" に言及しているのではないかとも言われる.the 1つを解釈するのもたやすくない.たかが the されど the である.

中英語における副詞の the の用例については,MED entry for "the (adv.)", 1. (a) を参照.

・ Cartlidge, Neil, ed. The Owl and the Nightingale. Exeter: U of Exeter P, 2001.

2011-05-28 Sat

■ #761. 古英語の derivation は死んでいたか [derivation][word_formation][productivity][oe]

一般に古英語の語形成は合成 ( composition ) と派生 ( derivation ) に特徴付けられるとされる.前者については[2011-02-04-1], [2010-08-12-1]などの記事で,後者については[2009-10-31-1], [2009-05-18-1]などの記事で言及してきた.

ところが,後者の derivation について Bradley が異なる見解を述べている.古英語の派生語は,実は古英語以前に確立していたものであり,derivation という語形成の過程そのものが古英語で生産的であったわけではないという.もしこれが真実だとすると,英語史の概説書は誤った(少なくとも誤解を招く)主張を繰り返してきたということになる.あるいは私が単に誤解していたということだろうか.過程としての派生と結果としての派生語とを勘違いしていたということなのかもしれない.

Old English was considerably less rich than Modern English in methods of making new words by derivation. It is true that a large portion of the Old English vocabulary consists of words derived from other words that existed in the language. But very many of these derivatives had been already formed before the English came over from the continent, and the processes by which they were made had become obsolete before the date of the earliest Old English literature. (91)

The Old English language, at the earliest period at which it is known to us, had already lost one of the most useful of the means for word-making which it originally possessed. . . . Almost all those modes of derivation which were actually current in Old English have continued in constant use down to the present time. (93)

derivation を古英語に特徴的な語形成の1つとして取り上げる際には注意が必要ということだろう.関連して,derivation の生産性 ( productivity ) をいかにして測定するかという問題は,[2011-04-28-1]の記事「接尾辞 -dom をもつ名詞の通時的分布」でも触れたとおり,理論的には難しい問題であることを再度指摘しておきたい.

・ Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

2011-03-31 Thu

■ #703. 古英語の親族名詞の屈折表 [inflection][oe][relationship_noun][plural][double_plural][i-mutation][analogy]

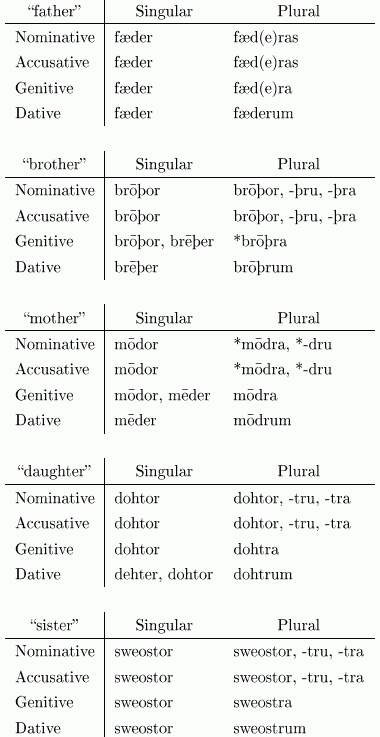

[2011-03-26-1], [2011-03-27-1]の記事で,歯音をもつ5つの親族名詞 father, mother, brother, sister, daughter の形態について論じた.親族名詞はきわめて基本的な語彙であり,形態的にも複雑な歴史を背負っているために,話題に取り上げることが多い.一度,古英語の形態を整理しておきたい.以下は,West-Saxon 方言での主な屈折形を示した表である( Campbell, pp. 255--56; Davis, p. 15 ) .

5語のあいだで互いに類推作用が生じ,屈折形が部分的に似通っていることが観察される.相互に密接な語群なので,何が語源的な形態であるかがすでによく分からなくなっている.

古英語でも初期と後期,方言の差を考慮に入れれば,この他にも異形がある.例えば brother の複数形として Anglian 方言には i-mutation([2009-10-01-1]) を経た brōēþre が行なわれた.この母音は現代英語の brethren に痕跡を残している.brethren の語尾の -en は,children に見られるものと同じで,古英語,中英語で広く行なわれた複数語尾に由来する.この形態は i-mutation と -en 語尾が同時に見られる二重複数 ( double plural; see [2009-12-01-1] ) の例である.brethren は「信者仲間;(プロテスタントの福音教会派の)牧師;同一組合員;《米》 (男子大学生)友愛会会員」の語義で用いられる brother の特殊な複数形で,古風ではあるが現役である.近代以降に brothers が優勢になるまでは,brethren は「兄弟」の語義でも普通の複数形であり,広く使われていた.中英語では MED に述べられているように,-s 複数形は稀だったのである.

・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.

・ Davis, Norman. Sweet's Anglo-Saxon Primer. 9th ed. Oxford: Clarendon, 1953.

2011-03-15 Tue

■ #687. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化 [adjective][inflection][germanic][indo-european][oe][demonstrative][ilame]

[2009-10-26-1]の記事の (1) で触れたように,ゲルマン語派の特徴の1つに,形容詞が強変化 ( strong or indefinite declension ) と弱変化 ( weak or definite declension ) の2種類の屈折を示すというものがある.この区別は現代英語では失われているが,古英語や現代ドイツ語では明確に認められる.両屈折の使い分けは原則として統語的に決められ,形容詞が指示詞 ( demonstrative ) の後で用いられる場合には弱変化屈折を,それ以外の場合には強変化屈折を示す.(古英語の例で強変化屈折と弱変化屈折のパラダイムを参照.また,中英語の形容詞屈折との関連で[2010-10-11-1]を参照.)

ゲルマン語派の特徴ということから分かるように,印欧祖語ではこの区別はなかった.印欧祖語では,形容詞は特有の屈折をもたず,名詞に準じる形で性・数・格によって屈折していた.形容詞は名詞の仲間と考えられていたのである.ところが,ゲルマン祖語の段階で形容詞は形態的に名詞から離れ,独立した屈折体系を保持していた指示詞と親和を示すようになる.これが,古英語などに見られる強変化屈折の起源である.実際に古英語で屈折表を見比べると,形容詞の強変化屈折と þes に代表される指示詞の屈折は語尾がよく似ている.

しかし,指示詞と形容詞が同じような屈折を示すということは,「指示詞+形容詞+名詞」のように両者が続けて現われる場合には同じ屈折語尾が連続することになり,少々うるさい.例えば,"to this good man" に対応する古英語表現は *þissum gōdum men として現われることになったかもしれない(実際の古英語の文法に則した形は þissum gōdan men ).Meillet (183) によれば,ゲルマン語はこの「重苦しさ」 ( "lourd" or "choquant" ) を嫌い,指示詞に後続する形容詞のために,あまり重苦しくない屈折として,よく発達していた名詞の弱変化屈折を借りてきた.こうして,統語的条件によって区別される2種類の形容詞屈折が,ゲルマン語派に固有の特徴として発達したのである.( Meillet の「重苦しさ」回避説の他にも複数の要因があっただろうと考えられるが,未調査.)

古英語の主要な品詞の簡易屈折表については,[2010-01-02-1]でリンクを張った OE Inflection Magic Sheet も参照.

・ Meillet, A. Caracteres generaux des langues germaniques. 2nd ed. Paris: Hachette, 1922.

2011-02-04 Fri

■ #648. 古英語の語彙と廃語 [oe][lexicology][word_formation][thesaurus][synonym]

古英語の語彙が現代までにどれだけ残存しているか,どれだけ消失したかについては[2010-07-21-1]の記事で話題にした.古英語語彙の大規模な消失は,英語が中英語期以降にフランス語を始めとする様々な外国語から語彙的な影響を受け,多くの本来語が借用語で置き換えられるに至ったとして説明されることが多いが,消失傾向を促進するある特徴が古英語語彙体系に内在していたと考えることもできるかもしれない.バケから,古英語語彙の消失について述べている箇所を引用しよう.

もう一つの消失の原因は,疑いもなく,同じ概念系統の語形の中に存在していた封建的関係である.ある語が消失していく度に,語群全体がそれとともに分解してきた.これは情熱を抱くに足る研究であり,ぜひとも奨励しておきたい.古期英語の実詞 þeod 「国民,種族」およびその複合語あるいは派生語は,発生的に þeoden 「首長,王子,王」および( geþeode 「(話し)ことば」と結びついていたが,それらの政治・文化上のすべての親族関係語とともに消えてしまった.Wer 「男,英雄,亭主」および werod 「大勢,軍団」についても同様である.この点について,古期英語辞典を引くこと以上に示唆を得るものはない.ある用語が衰えると語彙面全体が崩れ落ちてしまう.その原因は多様で,しばしば社会学的であったり,政治的であったりする.(22)

þeod は古英語では高頻度語かつ基本語であり,これに基づいた複合語や派生語が数多く存在した.þeod を中心とした関連語彙が,古英語話者の「国」観,「民族」観,ひいては世界観を表現していたといっても過言ではない.しかし,þeod という語自体が何らかの事情で徐々に衰退し,ついには消失してしまうと,独特な世界観を構成していた扇の要が壊れてしまうことになり,関連語彙もその存在基盤を失うことになる.はたして,þeod の世界観全体が忘れられることになるのである.皮肉なことに,古英語の語形成は基底となる語を元にした複合 ( composition ) と派生 ( derivation ) によって特徴づけられるために,基底語が消失してしまうと関連語彙も総崩れとなりがちだということである.

バケが基底語(主)と関連語彙(従)との関係を「封建的関係」と呼んでいるのは興味深い.君主が崩れることによって家臣すべてが総崩れとなり,封建制(=世界観)そのものが機能しなくなるという巧みな比喩が,この表現に隠されている.

基底となる þeod が消失した原因は様々だろうが,1つには次々に現われてきた類義語からの圧力が作用したと思われる.Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary によると,þeod の類義語は "the external world > the living world > people > people > [noun]" の項に見つけることができる.18語の歴史的類義語を初出年とともに提示しよう.

| word | first year |

|---|---|

| thede | 855 |

| folk | c888 |

| lede | 971 |

| mannish | OE |

| birth | a1300 |

| nation | c1330 |

| people | a1375 |

| tongue | 1382 |

| race | 1572 |

| family | 1582 |

| the mass | 1621 |

| public | 1709 |

| nationality | 1832 |

| peoplet | 1872 |

| peoplehood | 1879 |

| La Raza | 1927 |

| ethnic minority (group) | 1945 |

| ethnogenesis | 1962 |

þeod という語の消失は,実際には徐々に進行しており,1400年くらいまでは使用されていた.上の表を眺めると,þeod は突如消えたわけではなく,中英語期に他の類義語とのせめぎ合いのなかで徐々に忘れられていったというシナリオが描けそうである.

・ ポール・バケ 著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語の語彙』 白水社〈文庫クセジュ〉,1976年.

2010-08-12 Thu

■ #472. kenning [kenning][oe][compound][compounding][old_norse]

古英語の詩には kenning 「ケニング」と呼ばれる隠喩的な婉曲表現がある.その多くが2つの要素からなる複合語 ( compound ) で,奇抜かつ豊かな発想に基づいた要素の組み合わせにより詩的表現を作り出す.hwælweg "whale's way" 「鯨の道」と表現して比喩的に「海」を指し示す例を取り上げよう.この場合,複合語の主要部「道」と指示対象「海」とは慣習的に連想が働かないが,限定部「鯨」と「海」とは慣習的に結びついている.この限定部「鯨」を介して主要部「道」と指示対象「海」とが初めて間接的に結びつけられるという意味で,比喩的あるいは婉曲的な表現と言えるのである.このように意味論的に厳密に kenning を定義すると,kenning と呼べる表現は古英詩でもかなり限られてくる.しかし,広い意味で隠喩的な婉曲表現ととらえるのであれば,それなりの種類が確認されている.

例題として,次の kenning の指示対象が何かを答えてみてもらいたい.(伏せ字部分をクリックすると答えが現れる.)

| kenning | literal sense | meaning |

|---|---|---|

| beaduleoma | "battle-light" | sword |

| famigheals flota | "foamy-necked floater" | ship |

| feorhhus | "soul-house" | body |

| goldgiefa | "gold-giver" | prince, lord |

| hēafodgimm | "head-gem" | eye |

| merehengest | "sea-horse" | ship |

| sǣwudu | "sea-wood" | ship |

| swanrād | "swan-road" | sea |

| sweordplega | "swordplay" | fighting |

| wælstōwe | "place of slaughter" | battlefield |

| woruldcandel | "world-candle" | sun |

古英語以外では古ノルド語の神話 Edda などで盛んに用いられていることが知られている.古ノルド語での kenning の種類は古英語と比較してもはるかに豊富であり,実際に "kenning" という用語は古ノルド語の「知らせること;シンボル」を意味する語に由来する.しかし,初期の古ノルド語詩には kenning の例がないことから,ゲルマン語の kenning は古英語をもってその嚆矢とするのが適切だろう.

一般に,kenning は古代ゲルマン詩の特徴であると信じられている.確かにゲルマン語は複合 ( composition ) によって造語するのが得意であり,kenning のような表現が発生する基盤はあったと考えられるかもしれない.しかし,kenning は実際には古代ゲルマン詩に特有のものではなく,究極的にはビザンティンに遡りうる伝統をもつらしい.また,kenning の対象となる概念は限られており,古英詩においてはその頻度も低いことから,実力よりも知名度のほうが高い古英詩の表現法といってよいだろう.

2010-07-21 Wed

■ #450. 現代英語に受け継がれた古英語の語彙はどのくらいあるか [oe][pde][lexicology][statistics][semantic_change]

古英語の語彙の多くが現代までに失われてしまっていることは,英語史でもよく話題にされる.背景には,特に中英語期以降,諸外国語から借用語が大量に流入して本来語彙を置き換えたという経緯がある.では,具体的に数でいうと,古英語語彙のどのくらいが現代までに死に絶え,どのくらいが受け継がれているのだろうか.参考になる数値が,Brinton and Arnovick (165--66) に掲載されていたので紹介する(数値の究極のソースは Cassidy and Ringler (4--7) に引用されている J. F Madden and F. P. Magoun, Jr である).

・ 古英詩での最頻1,000語のうち,半数を少々超えるほどの語しか現代に残っていない.

・ 古英語語彙の最頻100語のうち,76%が現代に残っている.

・ 古英語にあった数詞の100%,前置詞の82%,代名詞の80%,接続詞の75%が現代に残っている.

高頻度語や機能語ほど残存率が高いということは,これらの語群が失われる機会が少なく,他言語からの借用語で置換されにくいことによるだろう.だが,逆に言えば,内容語(名詞,動詞,形容詞,副詞)で同様の統計をとれば,死に絶えた語の数が劇的に増加するだろうことは予想できる.

ただ,古英語の語彙が現代まで残存している場合でも,意味や形態がほぼ古英語のままであるという保証はない.in, word, fæst "fast", nū "now" などは意味も形態もほぼそのままで受け継がれているが,brēad "bit" ( not "bread" ), sellan "to give" ( not "to sell" ) などは意味が変化している.また,古英語の意味や形態が,限られた使用域 ( register ) でのみ生きながらえているケースも少なくない.例えば,古英語 gāst 「魂,霊」の意味は,現代英語では the Holy Ghost 「聖霊」というキリスト教用語として限定的に生き残っているに過ぎず,一般的な意味は「幽霊」である.

もし仮に古英語より意味や使用域の変化を経た語は同一語とみなさないとするのであれば,古英語語彙の残存率は相当に低くなることだろう.千年を超える時間のなかでは,変化しない方が珍しいと考えるべきかもしれない.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

・ Cassidy, Frederic G and Richard N. Ringer, eds. Bright's Old English Grammar and Reader. 3rd ed. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971.

2010-05-16 Sun

■ #384. 語彙数とゲルマン語彙比率で古英語と現代英語の語彙を比較する [oe][pde][loan_word][lexicology][statistics]

これまでも現代英語の語彙数と起源別割合については,グラフとともにいろいろなソースから具体的な数値を挙げてきた.

・ [2010-03-02-1]: 現代英語の基本語彙100語の起源と割合

・ [2009-11-15-1]: 現代英語の基本語彙600語の起源と割合

・ [2009-11-14-1]: 現代英語の借用語の起源と割合 (2)

それとは別に,語彙や起源別割合の通時的な増減やその他を扱った話題としては,以下のような記事を書いてきた.

・ [2009-08-22-1]: フランス借用語の年代別分布

・ [2009-08-19-1]: 初期近代英語の借用語の起源と割合

・ [2009-06-12-1]: 英語語彙にまつわる数値

語彙の数値というのは,参照する辞書などのソースを何にするのか,単語の頻度を考慮に入れるのか,などによって調査結果が大きく変わる可能性があり,なかなか難しい.起源言語別で数えるにしても,語源そのものが不詳だったり,フランス語なのかラテン語なのかなどで判断のつかないケースがあったりと,やはり難しい.ただ,予想される通り OED や SOED の情報に基づいた数値が多いようではある.

今回は,使用されている語彙リストのソース自体は不明なのだが,広く参照される可能性のある Encyclopedia of Linguistics に掲載されている数値を調べてみた.それぞれ "Old English" と "English" の項から関連箇所を引用する.

The recorded vocabulary of OE is estimated at approximately 30,000 words. Only about 3% of these were of non-Germanic origin. (779)

As a result of borrowing, the Gmc word stock is now a low 30% and the Romance one is 50%. (292)

後者では現代英語の総語彙を対象語彙としているようではあるが,その語数は記されていない.もし OED2 に準拠しているのであれば,定義・例説の与えられている語の数として 615,100 辺りを念頭においているのかもしれない ( see Dictionary facts ) .あるいは,定義されている語源の数である 219,800 辺りを念頭においているのだろうか.不明の点が多いが,現代英語の語彙数として仮に 615,100 という数を採用するとして,古英語と現代英語の語彙とそのなかのゲルマン語彙比率について比べる表を掲げよう.ゲルマン語彙とは,Anglo-Saxon 起源の本来語と(特に現代英語において)Old Norse 起源の借用語を合わせたものが中心になると考えてよいだろう.

| Old English | Present-Day English | |

|---|---|---|

| vocabulary | 30,000 | 615,100? |

| native words (%) | 97 | 30 |

語彙数がざっと20倍,ゲルマン語彙比率が1/3以下になったのだから,語彙体系の激変が起こったといってよい.大語彙推移 ( The Great Vocabulary Shift ) とでも呼びたくなる大変化だ.

・ Minkova, Donka. "Old English." Encyclopedia of Linguistics. Ed. Philip Strazny. New York: Fitzroy Dearborn, 2005. 777--80.

・ Leitner, Gerhard. "English." Encyclopedia of Linguistics. Ed. Philip Strazny. New York: Fitzroy Dearborn, 2005. 288--94.

2010-04-15 Thu

■ #353. sand-blind の語源 [etymology][oe][prefix][folk_etymology][johnson]

sand-blind 「かすみ目の,半盲の」という語がある.OED によると初出は15世紀とされる.この語の語源,特に sand- の部分についの由来については確かなことはわかっていないが,Johnson's Dictionary によると "Having a defect in the eyes, by which small particles appear to fly before them" という説明がつけられている.

有力な説として,古英語にあったと推測される *sāmblind に由来するのではないかという説がある.この形は古英語では例証されていないが,「盲目の」を意味する blind に「半分の」を意味する接頭辞 sām- が付加されたものと解釈できるのではないかという.古英語には sāmbærned "half-burnt", sām-cwic "half-dead", sāmgrēne "half-green", sāmhāl "unwell, weakly", sāmlǣred "half-taught, badly instructed", sāmlocen "half-closed", sāmmelt "half-digested", sāmsoden "half-cooked", sāmstorfen "half-dead", sāmswǣled "half-burnt", sāmweaxen "half-grown", sāmwīs "stupid, dull, foolish", sāmworht "unfinished" など多数の合成語が例証されており,*sāmblind もありえない話しではない.これが後に,上記の Johnson の説明にあるように「砂塵に視界がさえぎられるかのように半盲の」と解され,音声的にも sand と結びつけられて,sand-blind という形態が生じたのではないかという.このように,sam- 「半分の」という歴史的な語源で解釈されずに,半ば強引に新たな語源や来歴が付与されるようなケースを民間語源 ( folk etymology ) と呼ぶ.

さて,sam- 「半分の」で気づいたかもしれないが,これは昨日の記事[2010-04-14-1]で触れたラテン語 semi-,ギリシャ語 hemi- と同語根の接頭辞の英語版である.いずれも印欧祖語の *sēmi- にさかのぼる.現代標準英語では,(上記の説を受け入れるならば)sam- の僅かな痕跡は sand-blind に残るばかりとなってしまったが,イングランドの方言を考慮に入れると,現在でも sam-ripe, sam-sodden などが使われている.印欧語の歴史を感じさせるマイナー接頭辞である.

2010-02-23 Tue

■ #302. 古英語のフランス借用語 [french][loan_word][oe][benedictine_reform][i-mutation]

英語史でフランス借用語といえば,[2009-08-22-1]のグラフで明らかなとおり,12世紀後半以降,中英語の話題とみなされている.しかし,数こそ少ないが古英語期にもフランス語からの借用があったことは,フランス語の名誉(?)のためにも記憶しておいてよい.以下,Kastovsky (337--38) より.

prud, prut "proud"

sot "foolish" (but possibly from Vulgar Latin)

tur "tower" (but possibly from Vulgar Latin)

capun "capon"

tumbere "dancer" (from OF tomber "fall")

fræpgian "accuse" (from OF frapper)

servian "serve"

gingifer "ginger"

bacun "bacon"

arblast "weapon"

serfise "service"

prisun "prison"

castel "castle"

market "market"

cancelere "chancellor"

数こそ少ないが,現代英語でもなかなかに重要な語が含まれているではないか.これらの多くは11世紀後半に文献に現れており,古英語とはいってもその最末期の借用である.10世紀後半から11世紀にかけてイングランドに起こった修道院改革 ( the Benedictine Reform ) はフランスに範を取っており,ノルマン人の征服 ( the Norman Conquest ) を待たずともフランスとのコネクションはあった.また,エドワード懺悔王 ( Edward the Confessor ) はノルマン人を母にもち,ノルマンディで亡命生活を送った人物として,イングランドとフランスとのコネクションに貢献している.

このなかで,特に prud / prut "proud" は,古英語から派生語や合成語がみられる希有な例である: ex. prutlice "proudly", pryto / pryte "pride", prytscipe "proudship", prutness "proudness", oferprut "haughty", prutswongor "overburdened with pride", woruldpryde "worldly pride", oferprydo "excessive pride".名詞形 pryto で母音が変化していることから,この語群が英語で使われ始めた10世紀末くらいにはまだ i-mutation が作用していたことが推測され,音変化の歴史においても重要な意味をもつ.

古英語のフランス借用語はあまりに少なく目立たないため,英語史の概説書でもほとんど扱われることがないので,今回の記事で取り上げた次第.とがんばってみても,マイナー感は否めない・・・.

・ Kastovsky, Dieter. "Semantics and Vocabulary." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 290--408.

2010-01-02 Sat

■ #250. 古英語の屈折表のアンチョコ [oe][inflection][chart][link]

正月でお酒が回ってきたので軽い話題を一つ.

OE Inflection Magic Sheetから,非常にコンパクトにまとまった古英語の屈折表をPDFで落とすことができる(直接にはこちら).A4用紙1枚にカラーで印刷できるので,試験前のアンチョコとして申し分ない.名詞,形容詞,代名詞,動詞の主要な屈折が掲げられている. *

私は中英語の形態論を主な研究領域としているので古英語の屈折は熟知していなければならないはずなのだが,かなりの部分が記憶から抜け落ちてしまっている.新年でもあるし,改めて覚えなおすか・・・.せめて手帳に挟み込んでおくことにする.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow