2021-04-22 Thu

■ #4378. 古英語へようこそ --- 「バベルの塔」の古英語版から [oe][etymology][bible][tower_of_babel][popular_passage][hel_education][khelf_hel_intro_2021]

私の大学では,英語史を導入する授業のほかに古英語 (Old English) を導入する授業も開講されている.年度初めの4月には,学生から悲鳴やため息が必ず聞こえてくる.これまでもっぱら現代英語に接してきた学生にとって,古英語という言語はあまりに異質に映り,事実上新たな外国語を学び始めるのと同じことだと分かってしまうからだ.

しかし,数週間たって少しずつ慣れてくると,確かにかなり異なるけれども同じ英語といえばそうだなという意識が芽生えてくるようだ.特に語彙のレベルで,古英語の初見の語と現代英語の既知の語が結びつくという経験,つまり語源を知る魅力を何度か味わうと,古英語が身近に感じられてくるのだと思う.

その古英語を本ブログでもちらっと導入してみたい.旧約聖書より「バベルの塔」のくだりの古英語訳を以下に示そう.

Wæs þā ān gereord on eorþan, and heora ealre ān sprǣc. Hī fērdon fram ēastdēle oð þæt hī cōmon tō ānum felde on þām lande Sennar, and þēr wunedon. Ðā cwǣdon hī him betwȳnan, “Vton wyrcean ūs tigelan and ǣlan hī on fȳre.” Witodlīce hī hæfdon tigelan for stān and tyrwan for weall-līm. And cwǣdon, “Cumað and utan wircan ūs āne burh and ǣnne stȳpel swā hēahne ðæt his rōf ātille þā heofonan, and uton mǣrsian ūrne namon, ǣr þan wē bēon tōdǣlede tō eallum landum.” God þā nyþer āstāh, þæt hē gesēga þā burh and þone stȳpel þe Adames sunus getimbroden. God cwæð þā, “Efne þis his ān folc and gereord him ealum, and hī ongunnon þis tō wircenne; ne hī ne geswīcað heora geþōhta, ǣr þan þe hī mid weorce hī gefyllan. Cumað nū eornostlīce and uton niþer āstīgan and heora gereord þēr tōwendon, þæt heora nān ne tōcnāwe his nēxtan stemne.” And God þā hī tōdǣlde swā of þǣre stōwe tō eallum landum, and hī geswicon tō wyrcenne þā buruh. And for þī wæs sēo burh gehāten Babel, for þan þe ðǣr wæs tōdǣled þæt gereord ealre eorþan. God þā hī sende þanon ofer brādnesse ealra eorðan.

これだけではチンプンカンプンだと思うので,「#2929. 「創世記」11:1--9 (「バベルの塔」)を7ヴァージョンで読み比べ」 ([2017-05-04-1]) を覗いてほしい(上記古英語版もこの記事の (1) を再掲したもの).聖書は英語の歴史の異なる段階で何度も英語訳されてきたので,通時的な比較が可能なのである.現代英語版と丁寧に比較すれば,古英語版との対応関係がうっすらと浮かび上がってくるはずだ.

古英語版と現代英語版の語彙レベルでの対応について,昨日「英語史導入企画2021」のために院生が「身近な古英語5選」というコンテンツを作成してくれた.上で赤で示した fērdon, wyrcean/wircan/wyrcenne, burh, getimbroden, tōdǣlede/tōdǣlde の5種類の語を取り上げ,現代英語(やドイツ語)に引きつけながら解説してくれている.古英語の導入として是非どうぞ.

2021-03-20 Sat

■ #4345. 古英語期までの現在分詞語尾の発達 [oe][germanic][indo-european][etymology][suffix][participle][i-mutaton][grimms_law][verners_law][verb][sound_change]

昨日の記事「#4344. -in' は -ing の省略形ではない」 ([2021-03-19-1]) で現在分詞語尾の話題を取り上げた.そこで簡単に歴史を振り返ったが,あくまで古英語期より後の発達に触れた程度だった.今回は Lass (163) に依拠して,印欧祖語からゲルマン祖語を経て古英語に至るまでの形態音韻上の発達を紹介しよう.

The present participle is morphologically the same in both strong and weak verbs in OE: present stem (if different from the preterite) + -ende (ber-ende, luf-i-ende. etc.). All Gmc dialects have related forms: Go -and-s, OIc -andi, OHG -anti. The source is an IE o-stem verbal adjective, of the type seen in Gr phér-o-nt- 'bearing', with a following accented */-í/, probably an original feminine ending. This provides the environment for Verner's Law, hence the sequence */-o-nt-í/ > */-ɑ-nθ-í/ > */-ɑ-nð-í/, with accent shift and later hardening */-ɑ-nd-í/, then IU to /-æ-nd-i/, and finally /-e-nd-e/ with lowering. The /-i/ remains in the earliest OE forms, with are -ændi, -endi.

様々な音変化 (sound_change) を経て古英語の -ende にたどりついたことが分かる.現在分詞語尾は,このように音形としては目まぐるしく変化してきたようだが,基体への付加の仕方や機能に関していえば,むしろ安定していたようにみえる.この安定性と,同根語が印欧諸語に広くみられることも連動しているように思われる.

また,音形の変化にしても,確かに目まぐるしくはあるものの,おしなべて -nd- という子音連鎖を保持してきたことは注目に値する.これはもともと強勢をもつ */-í/ が後続したために,音声的摩耗を免れやすかったからではないかと睨んでいる.また,この語尾自体が語幹の音形に影響を与えることがなかった点にも注意したい.同じ分詞語尾でも,過去分詞語尾とはかなり事情が異なるのだ.

古英語以降も中英語期に至るまで,この -nd- の子音連鎖は原則として保持された.やがて現在分詞語尾が -ing に置換されるようになったが,この新しい -ing とて,もともとは /ɪŋɡ/ のように子音連鎖をもっていたことは興味深い.しかし,/ŋɡ/ の子音連鎖も,後期中英語以降は /ŋ/ へと徐々に単純化していき,今では印欧祖語の音形にみられた子音連鎖は(連鎖の組み合わせ方がいかようであれ)標準的には保持されていない(cf. 「#1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化」 ([2013-06-13-1]),「#3482. 語頭・語末の子音連鎖が単純化してきた歴史」 ([2018-11-08-1])).

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2020-10-14 Wed

■ #4188. なぜ sheep の複数形は sheep なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][number][plural][oe][sound_change][analogy][high_vowel_deletion][analogy]

sheep, deer のような普通名詞の複数形は,どういうわけか無変化で sheep, deer のままです.英語には,このような「単複同形」と呼ばれる名詞が少ないながらもいくつか存在しますが,いったいどのような背景があるのでしょうか.ラジオの解説をお聴きください.

英語の歴史においては,もともとは sheep にせよ deer にせよ,単数形と複数形は形態的に区別されていました.古英語より前の時代には,単数形 scēap に対して *scēapu,同様に単数形 dēor に対して *dēoru のように,語尾によって単複が区別されていたのです.しかし,古英語期までに,専門的には「高母音削除」(high_vowel_deletion) と呼ばれる音変化が生じて語尾の -u が消失し,単複同形となってしまっていたのです.

さて,このタイプの単語に,動物や単位を表わす名詞が少なからず含まれていたことが,続く中英語期の展開においてポイントとなってきます.主として狩猟対象となる動物(群れ)や数の単位を表わす名詞は,単数よりも複数で用いられることが多いのは自然に理解できるでしょう.これらの名詞は,複数形で使われるのがデフォルトなのです.すると,あえて -s などをつけて複数形であることを明示する必要もなく,そのまま裸の形で実質的に複数を表わすという慣習が拡がりました.もともと古英語期には複数形に -s 語尾をとっていた fish ですら,この慣習に巻き込まれて単複同形となりました.結果として,狭い意味領域ではありますが,動物の群れや数の単位を表わすいくつかの名詞が,英語では特殊な「単複同形」を取ることになったのです.具体的には,sheep, deer, fish, carp や hundred, thousand, million, billion などの名詞です.

sheep や deer は,このような傾向のモデルとなった,古英語から続く老舗の名詞なのです.しかし,改めて強調しておきますが,sheep や deer とて,古英語より前の時代には,きちんと形態的に異なる複数形を示していたということです.音変化とその後の語彙・意味的な類推作用 (analogy) の結果,現代のような単複同形になっているのだということを銘記しておきたいと思います.

この問題と関連して,##12,1512,2232の記事セットを参照していただければと思います.

2020-10-07 Wed

■ #4181. なぜ child の複数形は children なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][number][plural][double_plural][oe]

不規則な名詞複数形の「なぜ?」は素朴な疑問の定番といってよいでしょう.しかも,英語史による説明が威力を発揮する疑問の定番とも言えます.(私自身,ある意味ではこの疑問を追い続けて英語史のの研究者になったといっても過言ではありません.)

ほとんどの名詞が -(e)s をつけて複数形を作るわけですが,少数の名詞は feet, sheep, phenomena, oxen など,予想もできない(つまり暗記するよりほかにない)複数形を作ります.そのような不規則な名詞複数形の最たるものが children です.なぜ単数形 child に -ren をつけると複数形になるのか,わけが分かりません.厳密な類例もないのです(先の oxen とちょっと似た匂いは感じさせますが).

この不可解な名詞複数形の謎を解くべく,歴史をひもといてみましょう.音声解説をお聴きください.

古英語には,名詞複数形の作り方が数種類ありました.そのうちの1つに -ru という語尾がありました.これが無事に残っていれば child の複数形は childru を経由して childer ほどの形態になっていたはずです.しかし,大多数の名詞が,古英語期より優勢であった -(e)s 語尾を付加する方法(あるいは,それに次いで優勢だった -(e)n 語尾による方法)に靡いていき,高頻度語であるがゆえに大勢から取り残されてしまった当該語 child の複数形 childru/childer は,周囲から浮いてしまう結果となりました.-ru/-er 複数の仲間が周りにいなくなってしまい,その語尾だけでは複数形であることを明示するのに頼りないと感じられたのでしょうか,中英語期にもう1つの有力な語尾である -(e)n を付して,新たなる複数形 children を作り出すに至ったのです.その後 -(e)s 複数がますます伸張するにつれて -(e)n 複数は衰えていき,oxen に痕跡を残す程度になってしまいましたが,children もある意味ではその仲間といえます.本来は r のみで複数を表わせたのですが,さらに -en も加えたという意味で,語源的な観点からは2重複数 (double_plural) の事例といわれます.

-(e)s 複数形への一本化の潮流は,ざっと千年ほど続いてきました.この潮流を考えれば,遠くない未来に children も *childs に置き換えられる運命なのかもしれません.children は,古英語の伝統と中英語期の革新を合わせて示す,英語史上銘記すべき稀な複数形なのです.

この問題と関連して,##146,218,145,337,2826の記事セットをご覧ください.とりわけ「「ことばを通時的にみる」とは?」をお薦めします.

2020-08-28 Fri

■ #4141. 1150年を越えて残らなかった古英語単語は OED から外されている [oed][oe][doe][periodisation][lexicography][lexicology][manuscript]

OED では古英語の単語はどのように扱われているか.この辺りの話題は,OED Online の提供する Old English in the OED を通じて知ることができる.

OED は,原則として1150年を超えて残らなかった古英語単語は取り扱わないと宣言している.歴史的原則を貫く OED としては,このように除外される単語もれっきとした英単語であるとは認識しているはずだ.しかし,同辞書編纂の長い歴史の当初からの方針であり,別途 The Dictionary of Old English (DOE) も編纂中であることから,現実的な選択肢としてそのような原則を立てているのだろう.それでも,1150年より前に文証され,この境の年を生き延びた7500語ほどの古英語単語が収録されているという事実は指摘しておきたい.

古英語期の内部の時期区分についても,新版 OED では3期に分けるという新しい方針を示している.'early OE' (600--950), 'OE' (950--1100), and 'late OE' (1100--1150) の3期である.主たる古英語写本約200点のうち,ほとんどが 'OE' (950--1100) に由来し,その点で証拠の偏りがあることは致し方がない(それ以前の 'early OE' (600--950) に属するものは20点未満).この3期区分は粗くはあるが,できるかぎり学術的正確性を期すための方法であり,写本年代や語の初出年代の記述にも有効に用いられている.

2020-07-06 Mon

■ #4088. 古英語で「年」を意味した winter [oe][anglo-saxon_chronicle][popular_passage][metonymy][semantic_change]

古英語の授業で,当時は winter が「冬」に加えて「年」を意味することがしばしばあったことに触れた.具体的には「#3317. The Anglo-Saxon Chronicle にみる Hengest と Horsa」 ([2018-05-27-1]) で引用した,件の年代記の449年の記述の第1文について解説していたときである.

Martiānus and Valentīnus . . . rīcsodon seofon winter. (= Martianus and Valentinus ruled seven years.)

年代記ではこのように統治者の統治年数などがよく言及されるが,そのような場合,年を数えるのに winter という中性名詞がしばしば使われる.中性名詞の一部は複数主格・対格形が対応する単数の形態と同形となるため,この箇所でも「7年間」の意にもかかわらず形態は winter となっている(ここでは期間を表わす「副詞的対格」の用法で用いられている.cf. 「#783. 副詞 home は名詞の副詞的対格から」 ([2011-06-19-1])).現代英語の year の古英語形である ġēar (これも中性名詞で単複同形)が用いられることも多いが,winter も同様によく用いられるのである.

「冬」をもって「年」を表わすという上記の事情を授業で説明したら,多くの学生から「詩的」「風情ありすぎ」など多くの反響があった.ということで,以下にもう少し詳しく解説しておきたい.

確かに本来 winter は1年 (year) を構成する季節の1つにすぎない.しかし,寒冷な彼の地では,冬を越すことこそが1年を無事に過ごすことであり,越冬した回数をもって年や歳を数えるという慣習が発達したものと想像される.古ノルド語や古アイスランド語でも,案の定,事情は平行的である.気候と文化に基づいたメトニミーの好例といえる.

「年」を意味する winter を用いた表現は,古英語から中英語を経て,近現代英語でも詩的あるいは古風な表現として健在である.いくつか挙げてみると,many winters ago (何年も前に),an old man of eighty winters (八十路の老人),pass two winters abroad (外国で2年過ごす)などとなる.

中英語からの例は,MED winter (n.) より確認できるが,the age of fifti winter, fif-tene winter of age, o fif-tene winter elde, of eighte-tene winter age, the wei of five hundred winter, fourti winter, yeres and winteres など枚挙にいとまがない.

なお,動詞 winter は中英語での発達だが「越冬する」を意味する.また,今では廃用となっている過去分詞形容詞 wintered は1600年頃まで「年老いた」の意味で用いられていた.さらに,イングランド北部やスコットランド方言に限られるようだが,現在でも2歳の牛・馬・羊を指して twinter (n., adj.) という言い方が残っている.

日本語でも「幾星霜」と霜の降りる冬に引っかけた歳月の数え方がある.一方で「幾春秋を経る」という表現もある.言語によってどの季節を代表に取るかは異なり得るとしても,この種のメトニミーは通言語的に普通にみられるのだろう.

関連して,季節を表わす語については「#1221. 季節語の歴史」 ([2012-08-30-1]) を参照.

2020-06-24 Wed

■ #4076. Dictionary of Old English と Dictionary of Old English Corpus [lexicography][dictionary][doe][corpus][oe][website][link][bibliography]

標題の辞書は,目下進行中の古英語辞書編纂プロジェクトの所産である(cf. 「#3006. 古英語の辞書」 ([2017-07-20-1])).進行中なので未完成ということになるが,現在 The Dictionary of Old English (DOE) のサイト より,Dictionary of Old English: A to I online, ed. Angus Cameron, Ashley Crandell Amos, Antonette diPaolo Healey et al. (Toronto: Dictionary of Old English Project, 2018). の項目をオンラインで閲覧・参照できる(限定利用できる無料版あり).

この DOE と連動する形で古英語コーパス (DOEC) の編纂も同時に進行しており,Dictionary of Old English Web Corpus よりオンラインでアクセスできるようになっている(限定利用できる無料版あり).現存する古英語の文献資料は語数にして約300万語とされ,網羅的な目録を編纂し,網羅的な検索ツールを作ることは可能な範囲である.DOEC は,そのような目的の下,DOE 編纂プロジェクトの一環として,まず高頻度語を収録したマイクロフィッシュ版が1980年と1985年に公開された.その後,1997年にオンライン版が公開される一方,2005年には A--F までの項目を収録した CD-ROM 版も世に出た.その後も現在に至るまで,編纂者たちの地道な努力によって公開項目が増してきている.

DOE の各語のエントリーでは,文証されるスペリング,語義や用例,(翻訳テキストの場合)対応するラテン単語などの情報が得られ,OED への参照を含めた参考資料へのアクセスも提供されている.

この世に完璧なツールはないように,DOE(C) にも使用に際して注意すべき点はある.古英語テキストに複数のバージョンがある場合,文献学的には各々の単語の variants の情報が得られることが望ましいが,DOE(C) ではテキストによってその収録幅に揺れがある.また,語としての variants はおよそ拾い上げられているとしても,統語的,形態的,音韻的な意義をもつ variants にはさほど意が払われていない.さらに,書記上の省略が暗黙のうちに展開されているという点にも注意が必要である.語源情報が与えられていない点も,辞書として残念ではある.

それでも,古英語研究における DOE の重要性と期待の大きさは計りしれない.OED にも古英語単語は収録されているが,あくまで部分的であり,1150年を超えて生き延びた古英語単語に限定されている.編纂プロジェクトのインスピレーション自体は,OED の初版が完成されつつあった100年ほど前の Craigie のアイディアに由来するというから,実に息の長いプロジェクトなのである.応援していきましょう.

DOEC については,CoRD (Corpus Resource Database) よりこちらの情報もどうぞ.

・ Lowe, Kathryn A. "Resources: Early Textual Resources." Chapter 71 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1119--31.

・ Traxel, Oliver M. "Resources: Electronic/Online Resources." Chapter 72 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1131--48.

・ Durkin, Philip. "Resources: Lexicographic Resources." Chapter 73 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1149--63.

2020-04-23 Thu

■ #4014. 初期ウェストサクソン方言と後期ウェストサクソン方言の関係 [oe][oe_dialect][variety][alfred]

現存する古英語の文献の大多数がウェセックスに基礎をおくウェストサクソン方言 (West Saxon) で書かれている.それは9世紀以降ウェセックス王国がイングランドの盟主の立場にあり,イングランド統一の礎を築いたからである.ある土地の政治的な威信がその土着方言の地位を向上させ,国の「標準語」の有力候補となっていく過程は,古今東西で繰り返されてきた.8世紀後半には名君主アルフレッド大王 (Alfred the Great) が出てウェセックスの名声を高め(「#4012. アルフレッド大王の英語史上の意義」 ([2020-04-21-1]) を参照),その1世紀後には古英語最大の作家といってよいアルフリック (Ælfric) が出て古英語散文のモデルを示した.いずれも時期は異なるがウェストサクソン方言で書かれており,彼らに範を仰いだ他の作家たちも同方言をベースとした書き言葉でものした.ウェストサクソン方言は,古英語期を貫く随一の書き言葉のモデルを提供したといえる.(ただし,これを「古英語の標準語」と呼ぶことには問題がある.この問題については昨日の記事「#4013. 「古英語の標準語」の解釈」 ([2020-04-22-1]) を参照.)

しかし,同じウェセックス地方を基盤としていると言われるものの,アルフレッド時代の Early West Saxon とアルフリックの Late West Saxon とを単純に直線で結びつけるわけにはいかない.両変種の関係は,直線というよりは斜めの曲がりくねった点線で表わされるべきものなのだ.これについて Mengden が Kastovsky を参照しながら次のように述べている.

Kastovsky (1992: 346) points out that the traditional distinction between "Early West Saxon" for the language prototypically represented by the Alfredian translations and "Late West Saxon", prototypically represented by Ælfric's texts, is misleading, as it suggests a mere diachronic distinction between two varieties within only a little more than a hundred years. Rather, it should be assumed that the differences between the two groups of documents are diatopic at least to the same extent as they are diachronic.

これは Early West Saxon と Late West Saxon を1世紀ほどの間隔をあけた同じ方言とみなすのではなく,時間的にも空間的にもずれた,直接的には結びつかない変種とみなすほうが的確だ,という指摘だ.両変種の古英語を読み比べてみると,1世紀の時間の経過を差し引いたとしても,同じ "West Saxon" の名を冠している割には確かに異なった変種のようにみえる.この辺りは,古英語の「標準語」や書き言葉のモデルを論じるにあたって注意しておかなければならない点だろう.

・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.

・ Kastovsky, Dieter. "Semantics and Vocabulary." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 290--408.

2020-04-22 Wed

■ #4013. 「古英語の標準語」の解釈 [oe][oe_dialect][writing][standardisation]

後期古英語のウェストサクソン方言に基づく書き言葉(主にスペリング)が比較的一様であることを根拠に,しばしば「古英語の標準語」 ("Standard Old English") という表現が聞かれる."(Late) West-Saxon Standard", "(Late) West-Saxon Schriftsprache" など様々な呼び方があるが,緩く「古英語の標準語」と言われることが多い.

しかし,実際のところ「古英語の標準語」とは非常に誤解を招きやすい呼び名である.現代の社会言語学の観点からすれば,それはほとんど「標準語」と呼べる要件を満たしていないからだ(cf. 「#3260. 古英語における標準化」 ([2018-03-31-1])).標準語を巡る尺度は様々あり,"standard", "standardised", "fixed", "focused", "focusing", "diffuse" など術語が林立しているが,そのような一連の尺度のなかで「古英語の標準語」がどの辺りに位置づけられるのかといえば,現代人の私たちが典型的に思い浮かべる「標準語」の位置からは相当離れていたに違いない(様々な術語については「#3207. 標準英語と言語の標準化に関するいくつかの術語」 ([2018-02-06-1]) を参照).

Mengden (28) は「古英語の標準語」が誘う誤解に関して,次のように注意喚起している.

If a standard is understood as an institutionalized variety that, among other things, serves as a means of communication bridging several local and social differences in the usage of a language, the hypothesis of a Late West Saxon standard involves two problems. First, it is not falsifiable, because we have no clues as to how widely a deliberately regulated variety may have made its way outside the scriptoria. And second, the idea is implausible because it is not clear how a variety attested in a number of specialized scholarly texts should have spread into other areas of society given that literacy was limited to a rather small elite. What is plausible, though, and for this we do have evidence, is that there is an influential intellectual elite which has an enormous impact on the literary productivity in late Anglo-Saxon England, and who seem to have used the language of their works in a deliberate and comparatively uniform way.

この議論は的確である.さらに,別の箇所 (27) で次のようにも議論している.

. . . we are dealing with a set of texts covering a limited range of scholarly fields. It would be problematic to deduce the existence of a genuine standard language from the relative homogeneity of the Winchester texts alone. Indeed, the very fact that the documents representing "Standard Old English" all derive from a tight network of authors and instigators in a predominantly monastic context --- all in all a rather small, albeit influential, group of people --- speaks against rather than in favor of the wider use of their linguistic features outside these circles. It is therefore justified to speak of orthographic conventions characteristic of the Winchester school, perhaps of a West Saxon Schriftsprache, but it is difficult, if not impossible to make judgments about the scope and influence of the Winchester conventions.

「古英語の標準語」が招く誤解について,次のようにまとめておこう.後期ウェストサクソンの比較的均一な書き言葉の伝統は,それ自体が古英語の標準化に貢献したとはいえない.それは現存する(後期)古英語の文字資料の大半に反映されているという事実があるだけだ.それ以上でも以下でもない.

・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.

2020-04-21 Tue

■ #4012. アルフレッド大王の英語史上の意義 [history][oe][anglo-saxon][alfred][monarch][standardisation]

アルフレッド大王 (King Alfred) は,イギリス歴代君主のなかで唯一「大王」 (the Great) を冠して呼ばれる名君である.イギリス史上での評価が高いことはよく分かるが,彼の「英語史上の意義」が何かあるとしたら,何だろうか.Mengden (26) の解説から3点ほど抜き出してみよう.

(1) ヴァイキングの侵攻を止めたことにより,イングランドの国語としての英語の地位を保った.

歴史の if ではあるが,もしアルフレッド大王がヴァイキングに負けていたら,イングランドの国語としての英語が失われ,必然的に近代以降の英語の世界展開もあり得なかったことになる.英語が完全に消えただろうとは想像せずとも,少なくとも威信ある安定的な言語としての地位を保ち続けることは難しかったろう.アルフレッド大王の勝利は,この点で英語史上きわめて重大な意義をもつ.

(2) 教育改革の推進により,多くの英語文献を生み出し,後世に残した.

これは,正確にいえばアルフレッド大王の英語史研究上の意義というべきかもしれない.彼は教育改革を進めることにより,本を大量に輸入し制作した.とりわけ彼自身が多かれ少なかれ関わったとされる古英語への翻訳ものが重要である(ex. Gregory the Great's Cura Pastoralis and Dialogi, Augustine of Hippo's Soliloquia, Boethius's De consolatione philosophiae, Paulus Orosius's Historiae adversus paganos, Bed's Historia ecclesiastica) .Anglo-Saxon Chronicle や Martyrology も彼のもとで制作が始まったとされる.

(3) 上の2点の結果として,後期古英語にかけて,英語史上初めて大量の英語散文が生み出され,書き言葉の標準化が進行した.

彼に続く時代の大量の英語散文の産出は,やはり英語史研究上の意義が大きいというべきである.また書き言葉の標準化については,その後の中英語期の脱標準化,さらに近代英語期の再標準化などの歴史的潮流を考えるとき,英語史上の意義があることは論を俟たない.

・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.

2020-04-20 Mon

■ #4011. 英語史の始まりはいつか? --- 700年説 [periodisation][anglo-saxon][christianity][history][inscription][manuscript][oe]

標題について,過去2日間の記事 ([2020-04-18-1], [2020-04-19-1]) で449年説と600年説を取り上げてきたが,今回は最後に700年説について考察したい.この年代は,英語の文献が本格的に現われ出すのが700年前後とされることによる.現代の英語史研究者がアクセスできる最古の文献の年代に基づいた説であるから,さらに古い文献が発見されれば英語史の始まりもその分さかのぼるという点で,相対的,可変的,もっと言ってしまえば研究者の都合を優先した説ということになる.Mengden (20) はこの説を次のように評価している.

. . . one could approach the question of the starting point of Old English from a modern perspective. . . . Our direct evidence of any characteristic of (Old) English begins with the oldest surviving written sources containing Old English. Apart from onomastic material in Latin texts and short inscriptions, the earliest documents written in Old English date from the early 8th century. A distinction between a reconstructed "pre-Old English" before 700 and an attested "Old English" after 700 . . . therefore does not seem implausible.

しかし,Mengden (20) は,700年前後という設定は必ずしも研究者の都合を優先しただけのものではないとも考えている.

. . . it is feasible that the shift from a heptarchy of more or less equally influential Anglo-Saxon kingdoms to the cultural dominance of Northumbria in the time after Christianization may be connected with the fact that texts are produced not exclusively in Latin, but also in the vernacular. In other words, we may speculate (but no more than that) that the emergence of the earliest Anglo-Saxon cultural and political centre in Northumbria in the 8th century may lead the Anglo-Saxons to view themselves as one people rather than as different Germanic tribes, and, accordingly to view their language as English (or, Anglo-Saxon) rather than as the Saxon, Anglian, Kentish, Jutish, etc. varieties of Germanic.

700年前後は,5世紀半ばにブリテン島に渡ってきた西ゲルマン集団が,アングロサクソン人としてのアイデンティティ,英語話者としてのアイデンティティを確立させ始めた時期であるという見方だ.これはこれで1つの洞察ではある.

さて,3日間で3つの説をみてきたわけだが,どれが最も妥当と考えられるだろうか.あるいは他にも説があり得るだろうか(私にはあると思われる).もっとも,この問いに正解があるわけではなく,視点の違いがあるにすぎない.だからこそ periodisation の問題はおもしろい.

・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.

2020-04-19 Sun

■ #4010. 英語史の始まりはいつか? --- 600年説 [periodisation][anglo-saxon][christianity][history][latin][borrowing][alphabet][oe]

昨日の記事「#4009. 英語史の始まりはいつか? --- 449年説」 ([2020-04-18-1]) に引き続き,英語史の開始時期を巡る議論.今回は,実はあまり聞いたことのなかった(約)600年説について考えてみたい

597年に St. Augustine がキリスト教宣教のために教皇 Gregory I によってローマから Kent 王国へ派遣されたことは英国史上名高いが,この出来事がアングロサクソンの社会と文化を一変させたということは,象徴的な意味でよく分かる.社会と文化のみならず英語という言語にもその影響が及んだことは「#3102. 「キリスト教伝来と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-24-1]),「#3845. 講座「英語の歴史と語源」の第5回「キリスト教の伝来」を終えました」 ([2019-11-06-1]),「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1]) でたびたび注目してきた.確かに英語史上きわめて重大な事件が600年前後に起こったとはいえるだろう.Mengden の議論に耳を傾けてみよう.

. . . because the conversion is the first major change in the society and culture of the Anglo-Saxons that is not shared by the related tribes on the Continent, it is similarly significant for (the beginning of) an independent linguistic history of English as the settlement in Britain. Moreover, the immediate impact of the conversion on the language of the Anglo-Saxons is much more obvious than that of the migration: first, the Latin influence on English grows in intensity and, perhaps more crucially, enters new domains of social life; second, a new writing system, the Latin alphabet, is introduced, and third, a new medium of (linguistic) communication comes to be used --- the book.

600年説の要点は3つある.1つめは,主に語彙借用のことを述べているものと思われるが,ラテン語からキリスト教や学問を中心とした文明を体現する分野の借用語が流れ込んだこと.2つめはローマン・アルファベットの導入.3つめは本というメディアがもたらされたこと.

いずれも英語に直接・間接の影響を及ぼした重要なポイントであり,しかも各々の効果が非常に見えやすいというメリットもある.

・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.

2020-04-18 Sat

■ #4009. 英語史の始まりはいつか? --- 449年説 [periodisation][anglo-saxon][christianity][history][oe]

○○史の時代区分 (periodisation) というのは,その分野において最も根本的な問題である.英語史も例外ではなく,この問題について絶えず考察することなしには,そもそも研究が成り立たない.とりわけ英語史の始まりをどこに置くかという問題は,分野の存立に関わる大問題である.本ブログでも,periodisation とタグ付けした多数の記事で関連する話題を取り上げてきた.

最も伝統的かつポピュラーな説ということでいえば,アングロサクソン人がブリテン島に渡ってきたとされる449年をもって英語史の始まりとするのが一般的である.この年代自体が伝説的といえばそうなのだが,もう少し大雑把にみても5世紀前半から中葉にかけての時期であるという見解は広く受け入れられている.

一方,「歴史」とは厳密にいえば文字史料が確認されて初めて成立するという立場からみれば,英語の文字史料がまとまった形で現われるのは700年くらいであるから,その辺りをもって英語史の開始とする,という見解もあり得る.実際,こちらを採用する論者もいる.

上記の2つが英語史の始まりの時期に関する有力な説だが,Mengden (20) がもう1つの見方に言及している.600年頃のキリスト教化というタイミングだ.キリスト教化がアングロサクソン社会にもたらした文化的な影響は計り知れないが,そのインパクトこそが彼らの言語を初めて「英語」(他のゲルマン語派の姉妹言語と区別して)たらしめたという議論だ.かくして,古い方から並べて (1) (象徴的に)紀元449年,(2) およそ600年,(3) およそ700年,という英語史の開始時期に関する3つの候補が出たことになる.

各々のポイントについて考えて行こう.定説に近い (1) を重視する理由は,Mengden 曰く,次の通りである.

Although the differences between the varieties of the settlers and those on the continent cannot have been too great at the time of the migration it is the settlers' geographic and political independence as a consequence of the migration which constitutes the basis for the development of English as a variety distinct and independent from the continental varieties of the West Germanic speech community . . . . (20)

要するに,449年(付近)を英語史の始まりとみる最大のポイントは,言語学的視点というよりも社会(言語学)的視点を取っている点にある.もっといえば,空間的・物理的な視点である.大陸の西ゲルマン語の主要集団から分離して独自の集団となったのが「英語」社会だるという見方だ.実際 Mengden 自身も様々に議論した挙げ句,この説を最重要とみなしている.

I would therefore propose that, whatever happens to the language of the Anglo-Saxon settlers in Britain and for whatever reason it happens, any development after 450 should be taken as specifically English and before 450 should be taken as common (West) Germanic. That our knowledge of the underlying developments is necessarily based on a different method of access before and after around 700 is ultimately secondary to the relevant linguistic changes themselves and for any categorization of Old English. (21)

結局 Mengden も常識的な結論に舞い戻ったようにみえるが,一般的にいって,深く議論した後にぐるっと一周回って戻ってきた結論というものには価値がある.定説がなぜ定説なのかを理解することは,とても大事である.

他の2つの説については明日以降の記事で取り上げる.

・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.

2020-04-13 Mon

■ #4004. 古英語の3人称代名詞の語頭の h [h][oe][personal_pronoun][indo-european][germanic][etymology][paradigm][number][gender]

古英語の3人称代名詞の屈折表について「#155. 古英語の人称代名詞の屈折」 ([2009-09-29-1]) でみたとおりだが,単数でも複数でも,そして男性・女性・中性をも問わず,いずれの形態も h- で始まる.共時的にみれば,古英語の h- は3人称代名詞マーカーの機能を果たしていたといってよいだろう.ちょうど現代英語で th- が定的・指示的な語類のマーカーであり,wh- が疑問を表わす語類のマーカーであるのと同じような役割だ.

非常に分かりやすい特徴ではあるが,皮肉なことに,この特徴こそが中英語にかけて3人称代名詞の屈折体系の崩壊と再編成をもたらした元凶なのである.古英語では,h- に続く部分の母音等の違いにより性・数・格をある程度区別していたが,やがて屈折語尾の水平化が生じると,性・数・格の区別が薄れてしまった.たとえば古英語の hē (he), hēo (she), hīe (they) が,中英語では(方言にもよるが)いずれも hi などの形態に収斂してしまった.h- そのものは変化しなかったために,かえって混乱を来たすことになったわけだ.かつては「非常に分かりやすい特徴」だった h- が,むしろ逆効果となってしまったことになる.

そこで,この問題を解決すべく再編成のメカニズムが始動した.h- ではない別の子音を語頭にもつ she が女性単数主格に,やはり異なる子音を語頭にもつ they が複数主格に進出し,後期中英語までに古形を置き換えたのである(これらに関する個別の問題については「#713. "though" と "they" の同音異義衝突」 ([2011-04-10-1]),「#827. she の語源説」 ([2011-08-02-1]),「#974. 3人称代名詞の主格形に作用した異化」 ([2011-12-27-1]),「#975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化」 ([2011-12-28-1]),「#1843. conservative radicalism」 ([2014-05-14-1]),「#2331. 後期中英語における3人称複数代名詞の段階的な th- 化」 ([2015-09-14-1]) を参照).

さて,古英語における h- は共時的には3人称代名詞マーカーだったと述べたが,通時的にみると,どうやら単数系列の h- と複数系列の h- は起源が異なるようだ.つまり,h- は古英語期までに結果的に「非常に分かりやすい特徴」となったにすぎず,それ以前には両系列は縁がなかったのだという.Lass (141) を参照した Marsh (15) は,単数系列の h- は印欧祖語の直示詞 *k- にさかのぼり,複数系列の h- は印欧祖語の指示代名詞 *ei- ? -i- にさかのぼるという.後者は前者に基づく類推 (analogy) により,後から h- を付け足したということらしい.長期的にみれば,この類推作用は古英語にかけてこそ有用なマーカーとして恩恵をもたらしたが,中英語にかけてはむしろ迷惑な副作用を生じさせた,と解釈できるかもしれない.

なお,上で述べてきたことと矛盾するが「#467. 人称代名詞 it の語頭に /h/ があったか否か」 ([2010-08-07-1]) という議論もあるのでそちらも参照.

・ Marsh, Jeannette K. "Periods: Pre-Old English." Chapter 1 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1--18.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2020-04-12 Sun

■ #4003. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化 (2) [adjective][inflection][oe][germanic][indo-european][comparative_linguistics][grammaticalisation][paradigm]

現代英語にはみられないが,印欧語族の多くの言語では形容詞 (adjective) に屈折 (inflection) がみられる.さらにゲルマン語派の諸言語においては,形容詞屈折に関して,統語意味論的な観点から強変化 (strong declension) と弱変化 (weak declension) の2種の区別がみられる(各々の条件については「#687. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化」 ([2011-03-15-1]) を参照).このような強弱の区別は,ゲルマン語派の著しい特徴の1つとされており,比較言語学的に興味深い(cf. 「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1])).

英語では,古英語期にはこの区別が明確にみられたが,中英語期にかけて屈折語尾の水平化が進行すると,同区別はその後期にかけて失われていった(cf. 「#688. 中英語の形容詞屈折体系の水平化」 ([2011-03-16-1]),「#2436. 形容詞複数屈折の -e が後期中英語まで残った理由」 ([2015-12-28-1]) ).現代英語は,形容詞の強弱屈折の区別はおろか,屈折そのものを失っており,その分だけゲルマン語的でも印欧語的でもなくなっているといえる.

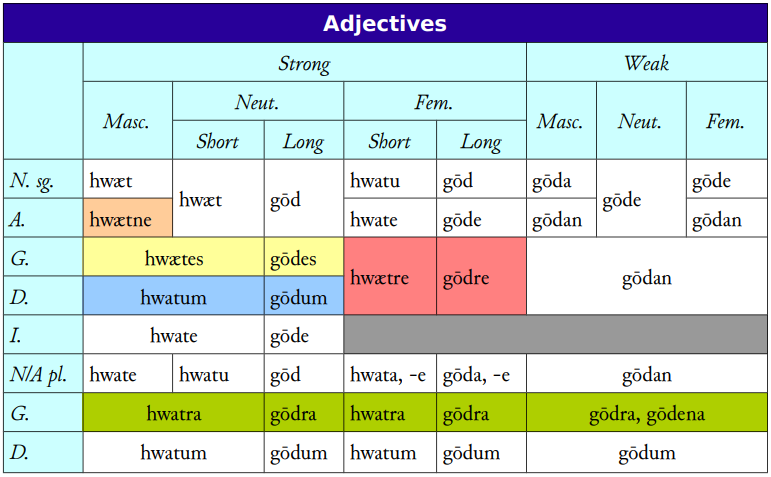

古英語における形容詞の強変化と弱変化の屈折を,「#250. 古英語の屈折表のアンチョコ」 ([2010-01-02-1]) より抜き出しておこう.

では,なぜ古英語やその他のゲルマン諸語には形容詞の屈折に強弱の区別があるのだろうか.これは難しい問題だが,屈折形の違いに注目することにより,ある種の洞察を得ることができる.強変化屈折パターンを眺めてみると,名詞強変化屈折と指示代名詞屈折の両パターンが混在していることに気付く.これは,形容詞がもともと名詞の仲間として(強変化)名詞的な屈折を示していたところに,指示代名詞の屈折パターンが部分的に侵入してきたものと考えられる(もう少し詳しくは「#2560. 古英語の形容詞強変化屈折は名詞と代名詞の混合パラダイム」 ([2016-04-30-1]) を参照).

一方,弱変化の屈折パターンは,特徴的な n を含む点で弱変化名詞の屈折パターンにそっくりである.やはり形容詞と名詞は密接な関係にあったのだ.弱変化名詞の屈折に典型的にみられる n の起源は印欧祖語の *-en-/-on- にあるとされ,これはラテン語やギリシア語の渾名にしばしば現われる (ex. Cato(nis) "smart/shrewd (one)", Strabōn "squint-eyed (one)") .このような固有名に用いられることから,どうやら弱変化屈折は個別化の機能を果たしたようである.とすると,古英語の形容詞弱変化屈折を伴う se blinda mann "the blind man" という句は,もともと "the blind one, a man" ほどの同格的な句だったと考えられる.それがやがて文法化 (grammaticalisation) し,屈折という文法範疇に組み込まれていくことになったのだろう.

以上,Marsh (13--14) を参照して,なぜゲルマン語派の形容詞に強弱2種類の屈折があるのかに関する1つの説を紹介した.

・ Marsh, Jeannette K. "Periods: Pre-Old English." Chapter 1 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1--18.

2020-04-04 Sat

■ #3995. Ruthwell Cross の "on rodi" [ruthwell_cross][oe][dative][case][syncretism][germanic][inscription][manuscript]

Dumfriesshire の Ruthwell Cross は,古英詩 The Dream of the Rood の断片がルーン文字で刻まれた有名な石碑である.8世紀初頭のものと考えられている.そこに古英語アルファベットで転字すると "kristwæsonrodi" と読める文字列がある.分かち書きをすれば "krist wæs on rodi" (Crist was on the rood) となる.古英語の文法によれば,最後の名詞は前置詞 on に支配されており,本来であれば与格形 rode となるはずだが,実際には不明の形態 rodi が用いられているので,文献学上の問題とされてきた.10世紀の Vercelli Book に収められている同作品の対応箇所では,期待通りに on rode とあるだけに,なおさら rodi の形態が問題となってくる.

原文の書き間違い(彫り間違いというべきか)ではないかという意見もあれば,他の名詞クラスの形態からの類推ではないかという説を含めて積極的に原因を探ろうとする試みもあった.しかし,改めてこの問題を取り上げた Lass は,別の角度から rodi が十分にあり得る形態であることを力説した.昨日の記事「#3994. 古英語の与格形の起源」 ([2020-04-03-1]) でも引用したように,Lass はゲルマン諸語の格の融合 (syncretism) の過程は著しく複雑だったと考えている.とりわけ Ruthwell Cross にみられるような最初期の古英語文献において,後代の古典的古英語文法からは予測できない形態が現われるということは十分にあり得るし,むしろないほうがおかしいと主張する.現代の研究者は,そこから少しでも逸脱した形態はエラーと考えてしまうまでに正典化された古英語文法の虜になっており,現実の言語の変異や多様性に思いを馳せることを忘れてしまっているのではないかと厳しい口調で論じている(Lass (400) はこの姿勢を "classicism" と呼んでいる).この問題に関する Lass (401) の結論は次の通り.

A final verdict then on rodi: not only does it not stand in need of special 'explanation', we ought to be very surprised if it or something like it didn't turn up in the early materials, and probably assume that the paucity of such remains is a function of the paucity of data. The fact that a given declension will show perhaps both -i and -æ datives (or even -i and -æ and -e) in very early inscriptions and glosses is a matter of profound historical interest. We have as it were caught a practicing bricoleur in the act, experimenting with different ways of cobbling together a noun paradigm out of the materials at hand. Morphological change is not neogrammarian, declensions are not stable or water-tight (they leak, as Sapir said of grammars), and --- most important --- the reconstruction of a new system out of the disjecta membra of an old and more complex one is bound to be marked by false starts and afterthoughts, and therefore a certain amount of 'irregularity'. It is also bound to take time, and the shape we encounter will depend on where in its trajectory of change we happen to catch it. Systems in process of reformation will be messy until a final mopping-up can be effected.

昨日の記事の締めの言葉を繰り返せば,言語は pure でも purist でもない.

・ Lass, Roger. "On Data and 'Datives': Ruthwell Cross rodi Again." Neuphilologische Mitteilungen 92 (1991): 395--403.

2020-04-03 Fri

■ #3994. 古英語の与格形の起源 [oe][dative][germanic][indo-european][case][syncretism][instrumental][suppletion][exaptation]

昨日の記事「#3993. 印欧語では動詞カテゴリーの再編成は名詞よりも起こりやすかった」 ([2020-04-02-1]) で,古英語の名詞の与格 (dative) の起源に触れた.前代の与格,奪格,具格,位格という,緩くいえば場所に関わる4つの格が融合 (syncretism) して,新たな「与格」として生まれ変わったということだった.これについて,Lass (Old English 128--29) による解説を聞いてみよう.

The transition from late IE to PGmc involved a collapse and reformation of the case system; nominative, genitive and accusative remained more or less intact, but all the locational/movement cases merged into a single 'fourth case', which is conventionally called 'dative', but in fact often represents an IE locative or instrumental. This codes pretty much all the functions of the original dative, locative, ablative and instrumental. A few WGmc dialects do still have a distinct instrumental sg for some noun classes, e.g. OS dag-u, OHG tag-u for 'day' vs. dat sg dag-e, tag-e; OE has collapsed both into dative (along with locative, instrumental and ablative), though some traces of an instrumental remain in the pronouns . . .

格の融合の話しがややこしくなりがちなのは,融合する前に区別されていた複数の格のうちの1つの名前が選ばれて,融合後に1つとなったものに割り当てられる傾向があるからだ.古英語の場合にも,前代の与格,奪格,具格,位格が融合して1つになったというのは分かるが,なぜ新たな格は「与格」と名付けられることになったのだろうか.形態的にいえば,新たな与格形は古い与格形を部分的には受け継いでいるが,むしろ具格形の痕跡が色濃い.

具体的にいえば,与格複数の典型的な屈折語尾 -um は前代の具格複数形に由来する.与格単数については,ゲルマン諸語を眺めてみると,名詞のクラスによって起源問題は複雑な様相を呈していが,確かに前代の与格形にさかのぼるものもあれば,具格形や位格形にさかのぼるものもある.古英語の与格単数についていえば,およそ前代の与格形にさかのぼると考えてよさそうだが,それにしても起源問題は非常に込み入っている.

Lass は別の論考で新しい与格は "local" ("Data" 398) とでも呼んだほうがよいと提起しつつ,ゲルマン祖語以後の複雑な経緯をざっと説明してくれている ("Data" 399).

. . . all the dialects have generalized an old instrumental in */-m-/ for 'dative' plural (Gothic -am/-om/-im, OE -um, etc. . . ). But the 'dative' singular is a different matter: traces of dative, locative and instrumental morphology remain scattered throughout the existing materials.

要するに,古英語やゲルマン諸語の与格は,形態の出身を探るならば「寄せ集め所帯」といってもよい代物である.寄せ集め所帯ということであれば「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]) で解説した be 動詞の状況と異ならない.be 動詞の様々な形態も,4つの異なる語根から取られたものだからだ.また,各種の補充法 (suppletion) の例も同様である.言語は pure でも purist でもない.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

・ Lass, Roger. "On Data and 'Datives': Ruthwell Cross rodi Again." Neuphilologische Mitteilungen 92 (1991): 395--403.

2020-03-31 Tue

■ #3991. なぜ仮定法には人称変化がないのですか? (2) [oe][verb][subjunctive][inflection][number][person][sound_change][analogy][sobokunagimon][conjugation][paradigm]

昨日の記事 ([2020-03-30-1]) に引き続き,標記の問題についてさらに歴史をさかのぼってみましょう.昨日の説明を粗くまとめれば,現代英語の仮定法に人称変化がないのは,その起源となる古英語の接続法ですら直説法に比べれば人称変化が稀薄であり,その稀薄な人称変化も中英語にかけて生じた -n 語尾の消失により失われてしまったから,ということになります.ここでもう一歩踏み込んで問うてみましょう.古英語という段階においてすら直説法に比べて接続法の人称変化が稀薄だったというのは,いったいどういう理由によるのでしょうか.

古英語と同族のゲルマン語派の古い姉妹言語をみてみますと,接続法にも直説法と同様に複雑な人称変化があったことがわかります.現代英語の to bear に連なる動詞の接続法現在の人称変化表(ゲルマン諸語)を,Lass (173) より説明とともに引用しましょう.Go はゴート語,OE は古英語,OIc は古アイスランド語を指します.

(iii) Present subjunctive. The Germanic subjunctive descends mainly from the old IE optative; typical paradigms:

(7.24)

Go OE OIc sg 1 baír-a-i ber-e ber-a 2 baír-ai-s " ber-er 3 baír-ai " ber-e pl 1 baír-ai-ma ber-en ber-em 2 baírai-þ " ber-eþ 3 baír-ai-na " ber-e

The basic IE thematic optative marker was */-oi-/, which > Gmc */-ɑi-/ as usual; this is still clearly visible in Gothic. The other dialects show the expected developments of this diphthong and following consonants in weak syllables . . . , except for the OE plural, where the -n is extended from the third person, as in the indicative. . . .

. . . .

(iv) Preterite subjunctive. Here the PRET2 grade is extended to all numbers and persons; thus a form like OE bǣr-e is ambiguous between pret ind 2 sg and all persons subj sg. The thematic element is an IE optative marker */-i:-/, which was reduced to /e/ in OE and OIc before it could cause i-umlaut (but remains as short /i/ in OS, OHG).

ここから示唆されるのは,古いゲルマン諸語では接続法でも直説法と同じように完全な人称変化があり,表の列を構成する6スロットのいずれにも独自の語形が入っていたということです.一般的に古い語形をよく残しているといわれる左列のゴート語が,その典型となります.ところが,古英語ではもともとの複雑な人称変化が何らかの事情で単純化しました.

では,何らかの事情とは何でしょうか.上の引用でも触れられていますが,1つにはやはり音変化が関与していました.古英語の前史において,ゴート語の語形に示される類いの語尾の母音・子音が大幅に弱化・消失するということが起こりました.その結果,接続法現在の単数は bere へと収斂しました.一方,接続法現在の複数は,3人称の語尾に含まれていた n (ゴート語の語形 baír-ai-na を参照)が類推作用 (analogy) によって1,2人称へも拡大し,ここに beren という不変の複数形が生まれました.上記は(強変化動詞の)接続法現在についての説明ですが,接続法過去でも似たような類推作用が起こりましたし,弱変化動詞もおよそ同じような過程をたどりました (Lass 177) .結果として,古英語では全体として人称変化の薄い接続法の体系ができあがったのです.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2020-03-30 Mon

■ #3990. なぜ仮定法には人称変化がないのですか? (1) [oe][verb][be][subjunctive][inflection][number][person][sound_change][sobokunagimon][conjugation][3ps][paradigm]

現代英語の仮定法では,各時制(現在と過去)内部において直説法にみられるような人称変化がみられません.仮定法現在では人称(および数)にかかわらず動詞は原形そのものですし,仮定法過去でも人称(および数)にかかわらず典型的に -ed で終わる直説法過去と同じ形態が用いられます.

もっとも,考えてみれば直説法ですら3人称単数現在で -(e)s 語尾が現われる程度ですので,現代英語では人称変化は全体的に稀薄といえますが,be 動詞だけは人称変化が複雑です.直説法においては人称(および数)に応じて現在時制では is, am, are が区別され,過去時制では were, were が区別されるからです.一方,仮定法においては現在時制であれば不変の be が用いられ,過去時制となると不変の were が用いられます(口語では仮定法過去で If I were you . . . ならぬ If I was you . . . のような用例も可能ですが,伝統文法では were を用いることになっています).be 動詞をめぐる特殊事情については,「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]),「#2601. なぜ If I WERE a bird なのか?」 ([2016-06-10-1]),「#3284. be 動詞の特殊性」 ([2018-04-24-1]),「#3812. was と were の関係」 ([2019-10-04-1]))を参照ください.

今回,英語史の観点からひもといていきたいのは,なぜ仮定法には上記の通り人称変化が一切みられないのかという疑問です.仮定法は歴史的には接続法 (subjunctive) と呼ばれるので,ここからは後者の用語を使っていきます.現代英語の to love (右表)に連なる古英語の動詞 lufian の人称変化表(左表)を眺めてみましょう.

| 古英語 lufian | 直説法 | 接続法 | → | 現代英語 love | 直説法 | 接続法 | ||||||

| ?????? | 茲???? | ?????? | 茲???? | ?????? | 茲???? | ?????? | 茲???? | |||||

| 現在時制 | 1人称 | lufie | lufiaþ | lufie | lufien | 現在時制 | 1人称 | love | love | love | ||

| 2篋榊О | lufast | 2篋榊О | ||||||||||

| 3篋榊О | lufaþ | 3篋榊О | loves | |||||||||

| 過去時制 | 1人称 | lufode | lufoden | lufode | lufoden | 過去時制 | 1人称 | loved | loved | |||

| 2篋榊О | lufodest | 2篋榊О | ||||||||||

| 3篋榊О | lufode | 3篋榊О | ||||||||||

古英語でも接続法は直説法に比べれば人称変化が薄かったことが分かります.実際,純粋な意味での人称変化はなく,数による変化があったのみです.しかし,単数か複数かという数の区別も念頭においた広い意味での「人称変化」を考えれば,古英語の接続法では現代英語と異なり,一応のところ,それは存在しました.現在時制では主語が単数であれば lufie,複数であれば lufien ですし,過去時制では主語が単数で lufode, 複数で lufoden となりました.いずれも単数形に -n 語尾を付したものが複数となっています.小さな語尾ですが,これによって単数か複数かが区別されていたのです.

その後,後期古英語から中英語にかけて,この複数語尾の -n 音は弱まり,ゆっくりと消えていきました.結果として,複数形は単数形に飲み込まれるようにして合一してしまったのです.

以上をまとめしょう.古英語の動詞の接続法には,数によって -n 語尾の有無が変わる程度でしたが,一応,人称変化は存在していたといえます.しかし,その -n 語尾が中英語にかけて弱化・消失したために,数にかかわらず同一の形態が用いられるようになったということです.現代英語の仮定法に人称変化がないのは,千年ほど前にゆっくりと起こった小さな音変化の結果だったのです.

2020-03-29 Sun

■ #3989. 古英語でも反事実的条件には仮定法過去が用いられた [oe][subjunctive][conditional][tense]

現代英語では,現在の事実と反対の仮定を表わすのに(あるいは丁寧表現として),条件節のなかで動詞の仮定法過去形を用いるのが規則です.帰結節では would, should, could, might などの過去形の法助動詞を用いるのが典型です.以下の例文を参照.

(1) If he tried harder, he would succeed.

(2) If we caught the 10 o'clock train, we could get there by lunchtime.

(3) If I were you, I'd wait a bit.

また,過去の事実と反対の仮定を表すには,条件節のなかでは動詞の仮定法過去完了形を用い,帰結節では would/should/could/might have + PP の形を取るのが一般的です.

(4) If she had been awake, she would have heard the noise.

(5) If I had had enough money, I could have bought a car.

(6) If I had known you were ill, I could have visited you.

歴史的にみると,このような反事実的条件文は古英語からありました.しかし現代英語と異なるのは,古英語では反事実が表わす時制にかかわらず,つまり上記の (1)--(3) のみならず (4)--(6) のケースにも,一貫して仮定法過去(古英語の用語でいえば接続法過去)が用いられていたことです.つまり,現代英語でいうところの仮定法過去も仮定法過去完了も,いずれも古英語に訳そうと思えば接続法過去を用いるほかないということです.しかも,帰結節においても条件節と同様に仮定法過去(would などの法助動詞ではなく)を用いたということに注意が必要です.

古英語の統語論を解説した Traugott (257) より,2つの反事実的条件文と,それについての解説を引用しておきます.

The past subjunctive is . . . used to express imaginary and unreal (including counterfactual) conditionality. In this case both clauses are subjunctive. Since no infexional distinction is made in OE between unreality in past, present or future, adverbs may be used to distinguish specific time-relations, but usually the time-relations are determined from the context. Example (219) illustrates a counterfactual in the past, (220) a counterfactual in the present:

(219) ... & ðær frecenlice gewundod wearð, & eac ofslagen wære (PAST SUBJ), gif his sunu his ne gehulpe (PAST SUBJ)

... and there dangerously wounded was, and even slain would-have-been, if his son him not had-helped

(Or 4 8.186.22)

... and was dangerously wounded there, and would even have been killed, had his son not helped him

(220) Hwæt, ge witon þæt ge giet todæge wæron (PAST SUBJ) Somnitum þeowe, gif ge him ne alugen (PAST SUBJ) iowra wedd

What, you know that you still today were to-Samnites slaves, if you them not had-belied your vows

(Or 3 8.122.11)

Listen, you know that you would still today be the Samnites' slaves, if you had not betrayed your vows to them

以上より,古英語でも現代英語と同様に反事実的条件には仮定法(接続法)過去が用いられていたことが確認できます.現代英語期までに,反事実の指す内容が現在なのか過去なのかによって仮定法過去と仮定法過去完了を使い分ける文法が発達したり,帰結節で法助動詞が用いられるようになるなどの変化はありましたが,反事実的条件を表わすのに条件節で仮定法(接続法)非現在形を用いるという基本線は英語の歴史を通じて変わっていません.英語は古英語期より一貫して,反事実(非現実,未実現)を表現するのに,現在時制ではなく過去系列の時制に頼ってきたのです.

・ Traugott, Elizabeth Closs. Syntax. In The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 168--289.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow