2016-09-23 Fri

■ #2706. 接辞の生産性 [productivity][word_formation][affixation][hapax_legomenon][lexicology][morphology][neologism][academic_conference]

先日,東北大学大学院情報科学研究科「言語変化・変異研究ユニット」主催の第3回ワークショップ「内省判断では得られない言語変化・変異の事実と言語理論」に参加してきた(主催の先生方,大変お世話になりました!).形態論がご専門の東北大学の長野明子先生の発表「英語の接頭辞 a- の生産性の変化について」では,接辞の生産性 (productivity) の諸問題や測定法について非常に分かりやすく説明していただいた.今回の記事では,長野先生の許可を得て,そのときのハンドアウトから「生産性に関する仮説」を要約したい.

接辞の生産性には availability と profitability が区別される.前者は,その接辞を用いた語形成規則が存在することを指し,それにより形成される潜在的な語がある状態をいう.それに対して後者は,その語形成規則が実際に使用され,単語として具現化している状態をいう.つまり,接辞の生産性を考える際には,新語を作る潜在能力と実際に新語を作った顕在能力を区別しておく必要がある.

接辞の生産性の測定ということになると,潜在能力たる availability の測定は難しい.実際の単語として具現化されていないのだから,客観的に測りようがないのである.したがって,せめて顕在能力である profitability を測り,そこから availability を推し量ってみよう,ということになる.profitability の主要な測定法として3つほどが提案されている.いずれも,コーパスや辞書を用いることが前提となっている.

(1) その接辞をもつ派生語のタイプ数.端的には辞書に登録されていたり,コーパスで文証される単語の語彙素 (lexeme) レベルで数えた個数.

(2) 特定期間での,その接辞をもつ新語の数.

(3) その接辞の派生語が hapax_legomenon である確率.ある程度の規模のコーパスにある派生語が1度しか現われないということと,その語形成の生産性の高さとは相関関係にあるとされている(see 「#938. 語形成の生産性 (4)」 ([2011-11-21-1])).

(1), (2), (3) の測定法には一長一短あり,どれが最も優れているかを決めることはたやすくない.また,これらで測定できる profitability と最終的に求めたい availability との間にいかなる関係があるのかもよく分かっていない.例えば,(1) の値が高くとも availability は高くないとみなせる例がある.例えば,接尾辞 -th, -ment をもつ単語のタイプ数は多いが,現在,生産性のある接辞とはみなすことができないだろう (cf. 「#1787. coolth」 ([2014-03-19-1])) .逆に,(2) の値が低かったとしても,それをもってすぐに availability も低いだろうと予測するのは早計と考えられるケースもある(名詞+動詞の複合など).また,(3) で高い値を示すとしても,母語話者の直観的な生産性とは矛盾するケースがあるようだ.

母語話者の直観として,生産性なるものがあるらしいことは確かだろう.しかし,それを客観的に測定するにはどうすればよいのか,理論的にも実践的にも問題は残されている.

生産性の問題については,本ブログでも以下の記事その他で扱ってきたので要参照.「#935. 語形成の生産性 (1)」 ([2011-11-18-1]),「#936. 語形成の生産性 (2)」 ([2011-11-19-1]),「#937. 語形成の生産性 (3)」 ([2011-11-20-1]),「#938. 語形成の生産性 (4)」 ([2011-11-21-1]),「#876. 現代英語におけるかばん語の生産性は本当に高いか?」 ([2011-09-20-1]),「#940. 語形成の生産性と創造性」 ([2011-11-23-1]),「#2363. hapax legomenon」 ([2015-10-16-1]) .

2016-08-01 Mon

■ #2653. 形態論を構成する部門 [terminology][morphology][morpheme][compound][derivation][inflection]

形態論 (morphology) という部門は,屈折形態論 (inflectional morphology) と派生形態論 (derivational morphology) に分けられるのが慣例である.この2分法は,「#456. 比較の -er, -est は屈折か否か」 ([2010-07-27-1]),「#1761. 屈折形態論と派生形態論の枠を取っ払う「高さ」と「高み」」 ([2014-02-21-1]) で触れたように,理論的な問題もなしではないが,現代言語学では広く前提とされている.

この2分法を基準にさらに細分化してゆくことができるが,Bauer (33) が基本的な用語群を導入しつつ形態論を構成する部門や区分を概説してくれているので,それを引用しよう.ここには,昨日の記事「#2652. 複合名詞の意味的分類」 ([2016-07-31-1]) で紹介した区分も盛り込まれている.

Morphology deals with the internal structure of word-forms. In morphology, the analyst divides word-forms into their component formatives (most of which are morphs realizing roots or affixes), and attempts to account for the occurrence of each formative. Morphology can be divided into two main branches, inflectional morphology and word-formation (also called lexical morphology). Inflectional morphology deals with the various forms of lexemes, while word-formation deals with the formation of new lexemes from given bases. Word-formation can, in turn, be subdivided into derivation and compounding (or composition). Derivation is concerned with the formation of new lexemes by affixation, compounding with the formation of new lexemes from two (or more) potential stems. Derivation is sometimes also subdivided into class-maintaining derivation and class-changing derivation. Class-maintaining derivation is the derivation of new lexemes which are of the same form class ('part of speech') as the base from which they are formed, whereas class-changing derivation produces lexemes which belong to different form classes from their bases. Compounding is usually subdivided according to the form class of the resultant compound: that is, into compound nouns, compound adjectives, etc. It may also be subdivided according to the semantic criteria . . . into exocentric, endocentric, appositional and dvandva compounds.

上の文章で説明されている形態論の分類のうち,主要な諸部門について図示しよう(Bauer (34) を少々改変して示した).

[ The Basic Divisions of Morphology ]

┌─── INFLECTIONAL

│ (deals with forms ┌─── CLASS-MAINTAINING

│ of individual lexemes) │

MORPHOLOGY ───┤ ┌─── DERIVATION ───┤

│ │ (affixation) │

│ │ └─── CLASS-CHANGING

└─── WORD-FORMATION ─────┤

(deals with │ ┌─── COMPOUND NOUNS

formation of │ │

new lexemes) └─── COMPOUNDING ───┼─── COMPOUND VERBS

(more than one │

root) └─── COMPOUND ADJECTIVES

形態論に関連する重要な術語については,「#700. 語,形態素,接辞,語根,語幹,複合語,基体」 ([2011-03-28-1]) も参照.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983.

2016-07-31 Sun

■ #2652. 複合名詞の意味的分類 [compound][word_formation][morphology][terminology][semantics][hyponymy][metonymy][metaphor][linguistics]

「#924. 複合語の分類」 ([2011-11-07-1]) で複合語 (compound) の分類を示したが,複合名詞に限り,かつ意味の観点から分類すると,(1) endocentric, (2) exocentric, (3) appositional, (4) dvandva の4種類に分けられる.Bauer (30--31) に依拠し,各々を概説しよう.

(1) endocentric compound nouns: beehive, armchair のように,複合名詞がその文法的な主要部 (hive, chair) の下位語 (hyponym) となっている例.beehive は hive の一種であり,armchair は chair の一種である.

(2) exocentric compound nouns: redskin, highbrow のような例.(1) ように複合名詞がその文法的な主要部の下位語になっているわけではない.redskin は skin の一種ではないし,highbrow は brow の一種ではない.むしろ,表現されていない意味的な主要部(この例では "person" ほど)の下位語となっているのが特徴である.したがって,metaphor や metonymy が関与するのが普通である.このタイプは,Sanskrit の文法用語をとって,bahuvrihi compound とも呼ばれる.

(3) appositional compound nouns: maidservant の類い.複合名詞は,第1要素の下位語でもあり,第2要素の下位語でもある.maidservant は maid の一種であり,servant の一種でもある.

(4) dvandva: Alsace-Lorraine, Rank-Hovis の類い.いずれが文法的な主要語が判然とせず,2つが合わさった全体を指示するもの.複合名詞は,いずれの要素の下位語であるともいえない.dvandva という名称は Sanskrit の文法用語から来ているが,英語では 'copulative compound と呼ばれることもある.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983.

2016-06-28 Tue

■ #2619. 古英語弱変化第2類動詞屈折に現われる -i- の中英語での消失傾向 [inflection][verb][oe][eme][conjugation][morphology][owl_and_nightingale][speed_of_change][schedule_of_language_change][3sp][3pp]

古英語の弱変化第2類に属する動詞では,屈折表のいくつかの箇所で "medial -i-" が現われる (「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1]) の古英語 lufian の屈折表を参照) .この -i- は中英語以降に失われていくが,消失のタイミングやスピードは方言,時期,テキストなどによって異なっていた.方言分布の一般論としては,保守的な南部では -i- が遅くまで保たれ,革新的な北部では早くに失われた.

古英語の弱変化第2類では直説法3人称単数現在の屈折語尾は -i- が不在の -aþ となるが,対応する(3人称)複数では -i- が現われ -iaþ となる.したがって,中英語以降に -i- の消失が進むと,屈折語尾によって3人称の単数と複数を区別することができなくなった.

消失傾向が進行していた初期中英語の過渡期には,一種の混乱もあったのではないかと疑われる.例えば,The Owl and the Nightingale の ll. 229--32 を見てみよう(Cartlidge 版より).

Vor eurich þing þat schuniet riȝt,

Hit luueþ þuster & hatiet liȝt;

& eurich þing þat is lof misdede,

Hit luueþ þuster to his dede.

赤で記した動詞形はいずれも古英語の弱変化第2類に由来し,3人称単数の主語を取っている.したがって,本来 -i- が現われないはずだが,schuniet と hatiet では -i- が現われている.なお,上記は C 写本での形態を反映しているが,J 写本での対応する形態はそれぞれ schonyeþ, luuyeþ, hateþ, luueþ となっており,-i- の分布がここでもまちまちである.

schuniet については,先行詞主語の eurich þing が意味上複数として解釈された,あるいは本来は alle þing などの真正な複数主語だったのではないかという可能性が指摘されてきたが,Cartlidge の注 (Owl 113) では,"it seems more sensible to regard these lines as an example of the Middle English breakdown of distinctions made between different forms of Old English Class 2 weak verbs" との見解が示されている.

Cartlidge は別の論文で,このテキストにおける -i- について述べているので,その箇所を引用しておこう.

In both C and J, the infinitives of verbs descended from Old English Class 2 weak verbs in -ian always retain an -i- (either -i, -y, -ye, -ie, -ien or -yen). However, for the third person plural of the indicative, J writes -yeþ five times, as against nine cases of -eþ or -þ; while C writes -ieþ or -iet seven times, as against seven cases of -eþ, -ed, or -et. In the present participle, both C and J have medial -i- twice beside eleven non-conservative forms. The retention of -i in some endings also occurs in many later medieval texts, at least in the south, and its significance may be as much regional as diachronic. (Cartlidge, "Date" 238)

ここには,-i- の消失の傾向は方言・時代によって異なっていたばかりでなく,屈折表のスロットによってもタイミングやスピードが異なっていた可能性が示唆されており,言語変化のスケジュール (schedule_of_language_change) の観点から興味深い.

・ Cartlidge, Neil, ed. The Owl and the Nightingale. Exeter: U of Exeter P, 2001.

・ Cartlidge, Neil. "The Date of The Owl and the Nightingale." Medium Aevum 65 (1996): 230--47.

2016-04-30 Sat

■ #2560. 古英語の形容詞強変化屈折は名詞と代名詞の混合パラダイム [adjective][ilame][terminology][morphology][inflection][oe][germanic][paradigm][personal_pronoun][noun]

古英語の形容詞の強変化・弱変化の区別については,ゲルマン語派の顕著な特徴として「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]),「#785. ゲルマン度を測るための10項目」 ([2011-06-21-1]),「#687. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化」 ([2011-03-15-1]) で取り上げ,中英語における屈折の衰退については ilame の各記事で話題にした.

強変化と弱変化の区別は古英語では名詞にもみられた.弱変化形容詞の強・弱屈折は名詞のそれと形態的におよそ平行しているといってよいが,若干の差異がある.ことに形容詞の強変化屈折では,対応する名詞の強変化屈折と異なる語尾が何カ所かに見られる.歴史的には,その違いのある箇所には名詞ではなく人称代名詞 (personal_pronoun) の屈折語尾が入り込んでいる.つまり,古英語の形容詞強変化屈折は,名詞屈折と代名詞屈折が混合したようなものとなっている.この経緯について,Hogg and Fulk (146) の説明に耳を傾けよう.

As in other Gmc languages, adjectives in OE have a double declension which is syntactically determined. When an adjective occurs attributively within a noun phrase which is made definite by the presence of a demonstrative, possessive pronoun or possessive noun, then it follows one set of declensional patterns, but when an adjective is in any other noun phrase or occurs predicatively, it follows a different set of patterns . . . . The set of patterns assumed by an adjective in a definite context broadly follows the set of inflexions for the n-stem nouns, whilst the set of patterns taken in other indefinite contexts broadly follows the set of inflexions for a- and ō-stem nouns. For this reason, when adjectives take the first set of inflexions they are traditionally called weak adjectives, and when they take the second set of inflexions they are traditionally called strong adjectives. Such practice, although practically universal, has less to recommend it than may seem to be the case, both historically and synchronically. Historically, . . . some adjectival inflexions derive from pronominal rather than nominal forms; synchronically, the adjectives underwent restructuring at an even swifter pace than the nouns, so that the terminology 'strong' or 'vocalic' versus 'weak' or 'consonantal' becomes misleading. For this reason the two declensions of the adjective are here called 'indefinite' and 'definite' . . . .

具体的に強変化屈折のどこが起源的に名詞的ではなく代名詞的かというと,acc.sg.masc (-ne), dat.sg.masc.neut. (-um), gen.dat.sg.fem (-re), nom.acc.pl.masc. (-e), gen.pl. for all genders (-ra) である (Hogg and Fulk 150) .

強変化・弱変化という形態に基づく,ゲルマン語比較言語学の伝統的な区分と用語は,古英語の形容詞については何とか有効だが,中英語以降にはほとんど無意味となっていくのであり,通時的にはより一貫した統語・意味・語用的な機能に着目した不定 (definiteness) と定 (definiteness) という区別のほうが妥当かもしれない.

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2016-04-24 Sun

■ #2554. 固有屈折と文脈屈折 [terminology][inflection][morphology][syntax][derivation][compound][word_formation][category][ilame]

屈折 (inflection) には,より語彙的な含蓄をもつ固有屈折 (inherent inflection) と,より統語的な含蓄をもつ文脈屈折 (contextual inflection) の2種類があるという議論がある.Booij (1) によると,

Inherent inflection is the kind of inflection that is not required by the syntactic context, although it may have syntactic relevance. Examples are the category number for nouns, comparative and superlative degree of the adjective, and tense and aspect for verbs. Other examples of inherent verbal inflection are infinitives and participles. Contextual inflection, on the other hand, is that kind of inflection that is dictated by syntax, such as person and number markers on verbs that agree with subjects and/or objects, agreement markers for adjectives, and structural case markers on nouns.

このような屈折の2タイプの区別は,これまでの研究でも指摘されることはあった.ラテン語の単数形 urbs と複数形 urbes の違いは,統語上の数の一致にも関与することはするが,主として意味上の数において異なる違いであり,固有屈折が関係している.一方,主格形 urbs と対格形 urbem の違いは,意味的な違いも関与しているが,主として統語的に要求される差異であるという点で,統語の関与が一層強いと判断される.したがって,ここでは文脈屈折が関係しているといえるだろう.

英語について考えても,名詞の数などに関わる固有屈折は,意味的・語彙的な側面をもっている.対応する複数形のない名詞,対応する単数形のない名詞(pluralia tantum),単数形と複数形で中核的な意味が異なる(すなわち異なる2語である)例をみれば,このことは首肯できるだろう.動詞の不定形と分詞の間にも類似の関係がみられる.これらは,基体と派生語・複合語の関係に近いだろう.

一方,文脈屈折がより深く統語に関わっていることは,その標識が固有屈折の標識よりも外側に付加されることと関与しているようだ.Booij (12) 曰く,"[C]ontextual inflection tends to be peripheral with respect to inherent inflection. For instance, case is usually external to number, and person and number affixes on verbs are external to tense and aspect morphemes".

言語習得の観点からも,固有屈折と文脈屈折の区別,特に前者が後者を優越するという説は支持されるようだ.固有屈折は独自の意味をもつために直接に文の生成に貢献するが,文脈屈折は独立した情報をもたず,あくまで統語的に間接的な意義をもつにすぎないからだろう.

では,言語変化の事例において,上で提起されたような固有屈折と文脈屈折の区別,さらにいえば前者の後者に対する優越は,どのように表現され得るのだろうか.英語史でもみられるように,種々の文法的機能をもった名詞,形容詞,動詞などの屈折語尾が消失していったときに,いずれの機能から,いずれの屈折語尾の部分から順に消失していったか,その順序が明らかになれば,それと上記2つの屈折タイプとの連動性や相関関係を調べることができるだろう.もしかすると,中英語期に生じた形容詞屈折の事例が,この理論的な問題に,何らかの洞察をもたらしてくれるのではないかと感じている.中英語期の形容詞屈折の問題については,ilame の各記事を参照されたい.

・ Booij, Geert. "Inherent versus Contextual Inflection and the Split Morphology Hypothesis." Yearbook of Morphology 1995. Ed. Geert Booij and Jaap van Marle. Dordrecht: Kluwer, 1996. 1--16.

2016-01-07 Thu

■ #2446. 形態論における「補償の法則」 [morphology][category][functionalism][redundancy][information_theory][markedness][category]

昨日の記事「#2445. ボアズによる言語の無意識性と恣意性」 ([2016-01-06-1]) で引用した,樋口(訳)の Franz Boaz に関する章の最後 (p. 98) に,長らく不思議に思っていた問題への言及があった.

多くの言語が単数形で示しているほど複数形では明確で論理的な区別をしていないのはなぜか,という疑問を,解答困難なものとしてボアズは引用している.しかし,ヴィゴ・ブレンダル (Viggo Bröndal) は,形態論的形成の中の角の複雑さを避けるための手段が一般的に講じられている傾向があることを指摘した.しばしば分類上の一つの範疇に関して複雑である形式は他の範疇に関しては比較的単純である.この「補償の法則」によって,単数形よりも完全に特定されている複数形は,通例は比較的少数の表現形式を持っている.

英語史でいえば,この問題はいくつかの形で現われる.古英語において,名詞や形容詞の性や格による屈折形は,概して複数系列よりも単数系列のほうが多種で複雑である.3人称代名詞でもも,単数では hē (he), hēo (she), hit (it) と性に応じて3種類の異なる語幹が区別されるが,複数では性の区別は中和して hīe (they) のみと簡略化する.動詞の人称語尾も,単数主語では人称により異なる形態を取るのが普通だが,複数主語では人称にかかわらず1つの形態を取ることが多い.つまり,文法範疇の構成員のうち有標なものに関しては,おそらく意味・機能がそれだけ複雑である補償あるいは代償として,対応する形式は比較的単純なものに抑えられる,ということだろう.

しかし,考えてみれば,これは言語が機能的な体系であることを前提とすれば当前のことかもしれない.有標でかつ複雑な体系は,使用者に負担がかかりすぎ,存続するのが難しいはずだからだ.「補償の法則」は,頻度,余剰性,費用といった機能主義的な諸概念とも深く関係するだろう (see 「#1091. 言語の余剰性,頻度,費用」 ([2012-04-22-1])) .

もっとも,この「補償の法則」は一般的に観察される傾向というべきものであり,通言語的にも反例は少なからずあるだろうし,逆の方向の通時的な変化もないわけではないだろう.

・ 樋口 時弘 『言語学者列伝 ?近代言語学史を飾った天才・異才たちの実像?』 朝日出版社,2010年.

2015-06-07 Sun

■ #2232. High Vowel Deletion [high_vowel_deletion][phonetics][vowel][syllable][inflection][morphology][sound_change]

標記の音韻過程について「#1674. 音韻変化と屈折語尾の水平化についての理論的考察」 ([2013-11-26-1]),「#2017. foot の複数はなぜ feet か (2)」 ([2014-11-04-1]),「#2225. hear -- heard -- heard」 ([2015-05-31-1]) で触れてきたが,今回はもう少し詳しく説明したい.この過程は,i-mutation よりも後に,おそらく前古英語 (pre-OE) の後期に生じたとされる音韻変化であり,古英語の音韻形態論に大きな影響を及ぼした.Lass (98) の端的な説明によれば,HVD (High Vowel Deletion) は以下のようにまとめられる.

The fates of short high */i, u/ in weak positions are largely determined by the weight of the preceding strong syllable. In outline, they deleted after a heavy syllable, but remained after a light one, in the case of */i/ usually lowering to /e/ at a later stage.

語幹音節が重い(rhyme が3モーラ以上からなる)場合に,続く弱い音節の高母音 (/i/, /u/) が消失するという過程である.先行する語幹音節が重い場合には,すでに全体として重いのだから,さらに高母音を後続させて余計に重くするわけにはいかない,と解釈してもよい.かくして,語幹音節の軽重により,続く高母音の有無が切り替わるケースが生じることとなった.Lass (99--100) を参考に,古英語からの例を挙げよう.HVD が作用した例は赤で示してある.

| Syllable weight | pre-OE | OE |

|---|---|---|

| heavy | *ðα:ð-i | dǣd 'deed' |

| heavy | *wurm-i | wyrm 'worm' |

| light | *win-i | win-e 'friend' |

| heavy | *flo:ð-u | flōd 'flood' |

| heavy | *xαnð-u | hand 'hand' |

| light | *sun-u | sun-u 'son' |

| heavy | *xæur-i-ðæ | hīer-de 'heard' |

| light | *nær-i-ðæ | ner-e-de 'saved' |

古英語の形態論では,以下の屈折において HVD の効果が観察される (Lass 100) .

(i) a-stem neuter nom/acc sg: light scip-u 'ships' vs. heavy word 'word(s)', bān 'bone(s)'.

(ii) ō-stem feminine nom sg: light gief-u 'gift' vs. heavy lār 'learning'.

(iii) i-stem nom sg: light win-e 'friend' vs. heavy cwēn 'queen'

(iv) u-stem nom sg: light sun-u 'son' vs. heavy hand 'hand'.

(v) Neuter/feminine strong adjective declension: light sum 'a certain', fem nom sg, neut nom/acc sg sum-u vs. heavy gōd 'good', fem nom sg gōd.

(vi) Thematic weak verb preterites . . . .

これらのうち,現代英語にまで HVD の効果が持続・残存している例はごくわずかである.しかし,過去・過去分詞形 heard や複数形 sheep に何らかの不規則性を感じるとき,そこではかつての HVD の影響が間接的にものを言っているのである.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2015-05-24 Sun

■ #2218. concrete vs abstract word [word][morphology][inflection][terminology][generative_grammar]

Ullmann (43--44) に,語 (word) をみる視点として,標記の対立が挙げられている.一見すると,この対立は語の意味が具体的か抽象的か,名詞でいえば具体名詞か抽象名詞かという対立のことかと想像されるが,実際には Ullmann は形態的な観点から concrete と abstract という形容詞を用いている.Ullmann (43--44) の "the contrast between 'concrete' and 'abstract' word-structure" に関する説明をみてみよう.

In Latin and other highly inflected languages it often happens that a word does not exist in an abstract state, as a pure designation of the thing it stands for: there is annus, nominative singular, annum, accusative singular, annorum, genitive plural, etc., but no single form denoting the idea of 'year' as such, without specifying its function in the sentence. In this sense, the Latin word is concrete, i.e. grammatically determined, whereas the French an or the English year are abstract, grammatically neutral until they are embedded in a specific utterance.

この観点からすると,ラテン語に比較される形態論を有する古英語の語はたいてい concrete であり,対する現代英語の語はたいてい abstract ということになる.現代英語の stone は形態論的に抽象的に「石」(日本語の語もたいてい抽象的なのでそのままパラレルに訳を当てることができる)を表わすことができるが,古英語の stān は「石」を表わすのみならず,統語的な情報,すなわち主格(あるいは対格)であることを同時に示している.むしろ,統語的な情報を示すことなく,単に抽象的に「石」を表わす方法がないと言ってもよい.常により具体的な多くの情報をも含まざるを得ないという点で,古英語の stān なり,その屈折形である stānes, stāne, stānas, stāna, stānum なりは,具体的な語であるといえる.

このような具体的な語は,抽象的に参照したいとき,例えば辞書やグロッサリーを編纂するときには,少々悩ましい問題を提示する.どの形を見出し語として選べばよいかを決めなければならないからだ.多くの人にとって主格の形態を選ぶのが通常の感覚かもしれないが,これは語学学習を通じて主格形態が代表形であると慣らされているだけかもしれない.確かに理論的にも主格が他の格に比して卓越している,したがって代表形として選ばれて然るべきである,ということは議論できるのかもしれないが,最も適切であるかどうかはどのように決めればよいのか.例えば,日常的には困るかもしれないが,生成文法における抽象的な基底形,つまり実際に発話において生じるのことのない形態を,辞書の見出しに立てるということも理論上はありうる.また,古英語の動詞は,現代のフランス語やドイツ語などと同様に,不定詞形を見出しに立てるのが慣習だが,例えば直説法1人称単数現在の形態で掲げて悪い理由はないように思える.

考えてみれば,現代英語の語も古英語と比較すれば抽象的であるというだけで,名詞には複数屈折もあるし,動詞には各種の屈折形がある.したがって,見出しの形には,やはりある程度具体的な語が選ばれているとも考えられる.例えば,stone は,単数の非所有格を示している限りにおいて,具体的である.この点では,完璧に抽象的な語というのは得がたいのかもしれない.生成文法家であれば,言語にかかわらず concrete word とは surface form のことであり,abstract word とは underlying form のことであると一般的に理解するのだろう.

・ Ullmann, Stephen. Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. 1962. Barns & Noble, 1979.

2015-05-16 Sat

■ #2210. think -- thought -- thought の活用 [verb][inflection][i-mutation][oe][morphology][phonetics][compensatory_lengthening][sobokunagimon]

標題の think の活用のみならず,bring, buy, seek, teach などの活用では,過去(分詞)形に原形とは異なる母音が現われる.異なる母音に加えて,綴字の上で ght なる子音字連続が現われ,「不規則」との印象は決定的である.しかし,歴史的には規則的な動詞であり,-ed を付して過去(分詞)形を作る大多数の動詞の仲間である.ただ,大多数のものよりも多くの音変化を歴史的に経験してきたために,結果として,不規則きわまりない見栄えのする活用を示すことになっている.

Mitchell and Robinson (48--49) に従って,歴史的経緯を解説しよう.まず,think 型の動詞の古英語での形を表に示す.現在までに廃語となったもの,純粋な規則変化へと移行したものも含まれている.

| Inf. | Pret. Sg. | Past Ptc. |

|---|---|---|

| brenġan 'bring' | brōhte | brōht |

| bycgan 'buy' | bohte | boht |

| cwellan 'kill' | cwealde | cweald |

| reċċan 'tell' | rōhte | rōht |

| sēċan 'seek' | sōhte | sōht |

| sellan 'give' | sealde | seald |

| streċċan 'stretch' | strōhte | strōht |

| tǣċan 'teach' | tǣhte, tāhte | tǣt, tāht |

| þenċan 'think' | þōhte | þōht |

| þynċan 'seem' | þūhte | þūht |

| wyrċan 'work' | worhte | worht |

これらの動詞は,古英語の分類によれば弱変化第1類に属する.このクラスの動詞の特徴は,先立つゲルマン祖語の時代に,接尾辞の前位置に前舌高半母音 j をもっていたことである.これにより語幹母音は i-mutation の作用を被り,一段前寄りあるいは高い母音へと変化した.i-mutation を引き起こした j は,その後,消失したり,母音 i として引き継がれたりした.

弱変化第1類の大部分の動詞においては,上記 i-mutation の作用が現在,過去,過去分詞を含む屈折パラダイムの全体に見られたが,語幹末に l あるいは歴史的な軟口蓋子音をもつ,上に一覧した一部の動詞においては現在形の屈折にのみ作用した.この一部の動詞では,過去や過去分詞において i-mutation を引き起こす問題の半母音 j が欠けていたのである.結果として,古英語における現在幹と過去(分詞)幹を比較すると,後者は前者よりも一段後ろ寄りあるいは低い母音,少なくともその痕跡を示すことになった.上表で e vs o や y vs u の対立を確認されたい.

cwellann, sellan について,現在と過去(分詞)では e vs ea の対立を示すが,これは本来的には e vs æ の規則的な対立とみてよい.æ が,過去(分詞)形にのみ生じた子音結合 ld の前で割れ (breaking) を起こし,ea と変化したにすぎない.

また,þenċċan, þynċan, brenġan に関して,過去(分詞)形で ht の子音結合を示すが,これは *nċt の結合が規則的に発達したものである.破擦音的な ċ は t の前で摩擦音 h へと変化し,n は消失するとともに代償延長 (compensatory_lengthening) により先行する母音を長化させた.

bycgan, wyrċan については,予想される y vs u の対立を示さず,y vs o となっている.過去(分詞)形に o が現われるのは,本来の u が特定の音環境において下げを経たからだ.下げの生じる前に i-mutation が起こったために,現在形では予想される y が現われているが,過去(分詞)形においては下げの結果である u がみられるというわけだ.

このように先立つ時代に様々な音変化が生じたために,古英語の共時態としては,あたかも強変化動詞のごとく母音の gradation (Ablaut) を示すようにみえるが,結果としてそのようにみえているにすぎず,起源をたどれば歯音接尾辞 (dental suffix) を付して過去(分詞)形を作る通常の弱変化動詞にすぎないといえる.

これらの動詞の詳しい歴史については,Hogg and Fulk (273--75) も参照.seek については,「#2015. seek と beseech の語尾子音」 ([2014-11-02-1]) でも触れた.

・ Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson. A Guide to Old English. 8th ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-03-07 Sat

■ #2140. 音変化のライフサイクル [phonetics][phonology][morphology][language_change][neogrammarian]

音変化の領域では,かつての青年文法学派 (neogrammarian) による "Ausnahmslose Lautgesetze" 「例外なき音変化」というテーゼが見直されるようになって久しい.実際の音変化は必ずしも規則に従ってきれいに進行するとは限らず,むしろ複雑な諸要因の混線するのが普通である.「音変化のライフサイクル」は積年の話題ではあるが,近年,新しい視点から再考されるようになってきた.様々な考え方があるが,Salmons (103) は近年の提案に通底する見解を次のようにまとめて評価している.

1. Coarticulation and other articulatory factors . . . introduce new synchronic variants into the pool of speech . . . .

2. As learners . . . and listeners . . ., we build generalizations based on those variants, constrained by our cognitive abilities. This often turns phonetic patterns into phonological ones.

3. Phonological patterns feed morphological alternations, and as 'active' phonological processes fade, they may be adjusted to fit paradigms, in analogical or other realignments . . . .

In a sense underlying the life cycle is the notion that phonetic and phonological patterns are constantly reinterpreted, negotiated and generalized by each generation of learners, speakers and listeners.

端的にいえば,音声変異は音韻変化をもたらし,音韻変化は形態変化(類推)もたらしながら減退するというライフサイクルだ.音韻変化と形態変化がこのような関係にあることは,「#1674. 音韻変化と屈折語尾の水平化についての理論的考察」 ([2013-11-26-1]),「#1693. 規則的な音韻変化と不規則的な形態変化」 ([2013-12-15-1]) でも示唆してきた通りである.また,「#838. 言語体系とエントロピー」 ([2011-08-13-1]) で導入したエントロピーの観点からみると,このライフサイクルは,エントロピーの増大,及びそれに続く減少として記述できる.

上の引用の2にあるように,近年,聞き手を重視した言語変化の説明が盛んになってきている.論者によっては,すべての音変化において聞き手が鍵を握っていると主張する者もいる.本ブログでも「#1932. 言語変化と monitoring (1)」 ([2014-08-11-1]),「#1933. 言語変化と monitoring (2)」 ([2014-08-12-1]),「#1934. audience design」 ([2014-08-13-1]),「#1935. accommodation theory」 ([2014-08-14-1])).「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]),「#1862. Stern による言語の4つの機能」 ([2014-06-02-1]),「#1936. 聞き手主体で生じる言語変化」 ([2014-08-15-1]) で取り上げてきた通り,音変化ならずとも言語変化における聞き手の役割はもっと評価されてもよい.

・ Salmons, Joseph. "Segmental Phonological Change." Chapter 18 of Continuum Companion to Historical Linguistics. Ed. Silvia Luraghi and Vit Bubenik. London: Continuum, 2010. 89--105.

2015-02-07 Sat

■ #2112. なぜ3単現の -s がつくのか? [verb][inflection][agreement][conjugation][paradigm][morphology][3sp][3pp][sobokunagimon]

標題は,英語学習者が一度は抱くはずの素朴な疑問の代表格である.現代英語では動詞の3人称単数現在形として語幹に接尾辞 -(e)s を付すのが規則となっている.(1) 主語が3人称であり,(2) 主語が単数であり,(3) 時制が現在であるという3つの条件がすべて揃ったときにのみ接尾辞を付加するという厳しい規則なので,英語学習者にとって習得しにくい(厳密には (4) 直説法であるという条件も必要).私自身も,英語で話したり書いたりする際には,とりわけ主語と動詞が離れた場合などに,規則で要求される一致をうっかり忘れてしまう.3単現の -s とは何なのか,何のために存在するのか,と学習者が不思議に思うのは極めて自然である.

現代英語における3単現の -s の問題は奥の深い問題だと思っている.共時的な観点からは,動詞の一致という広範な現象の一種として,種々の議論や分析がなされうる.形式主義の立場からは,例えば生成文法では InflP という機能範疇のもとで主語に相当する名詞句の素性と屈折辞との関係を記述することで,どのような場合に動詞に -s が付加されるかを形式化できる.しかし,これは条件を形式化したにすぎず,なぜ3単現のときに -s が付くのか,その理由を説明することはできない.

一方,機能主義の立場からは,-s の有無により,(1) 主語が3人称か1・2人称かの区別,(2) 主語が単数か複数かの区別,(3) 時制が現在か非現在かの区別を形態的に明示することができる,と論じられる.例えば,主語が John 1人を he で指すか,あるいは John and Mary 2人を they で指すかのいずれかであると予想される文脈において,主語代名詞部分が聞き取れなかったとしても,(現在時制という仮定で)動詞の語尾を注意深く聞き取ることができれば,正しい主語を「復元」できる.このような復元可能性がある限りにおいて,-s の有無は機能的ということができ,したがって3単現の -s という規則も機能的であると論じることができる.

しかし,ここでも3単現の -s の「なぜ」には答えられていない.復元可能性という機能を確保したいのであれば,特に3単現に -s をつけるという方法ではなく,他にも様々な方法が考えられるはずだ.なぜ3単現の -p とか -g ではないのか,なぜ3複現の -s ではないのか,なぜ3単過の -s ではないのか,等々.あるいは,これらの可能性をすべて組み合わせた適当な動詞のパラダイムでも,同じように用を足せそうだ.つまり,上記の機能主義的な説明は,3単現の -s をもつ現代英語のパラダイムに限らず,同じように用を足せる他のパラダイムにも通用してしまうということである.結局,機能主義的な説明は,なぜ英語がよりによって3単現の -s をもつパラダイムを有しているのかを説明しない.

形式的であれ機能的であれ,共時的な観点からの議論は,3単現の -s に関する説明を与えようとはしているが,せいぜい説明の一部をなしているにすぎず,本質的な問いには答えられてない.だが,通時的な観点からみれば,「なぜ」への答えはずっと明瞭である.

通時的な解説に入る前に,標題の発問の前提をもう一度整理しよう.「なぜ3単現の -s がつくのか」という疑問の前提には,「なぜ3単現というポジションでのみ余計な語尾がつかなければならないのか」という意識がある.他のポジションでは裸のままでよいのに,なぜ3単現に限って面倒なことをしなければならないのか,と.ところが,通時的な視点からの問題意識は正反対である.通時的には,3単現で -s がつくことは,ほとんど説明を要さない.コメントすべきことは多くないのである.むしろ,問うべきは「なぜ3単現以外では何もつかなくなってしまったのか」である.

では,謎解きのとっかかりとして,古英語の動詞 lufian (to love) の直説法現在の屈折表を掲げよう.

| lufian (to love) | Singular | Plural |

|---|---|---|

| 1st person | lufie | lufiaþ |

| 2nd person | lufast | lufiaþ |

| 3rd person | lufaþ | lufiaþ |

この屈折表から分かるように,古英語では3単現に限らず,1単現,2単現,1複現,2複現,3複現でも何らかの語尾が付いていた.現代英語の観点からは,3単現のみに語尾が付くために3単現という条件を特別視してしまうが,古英語では(それ以前の時代もそうだし,中英語にも初期近代英語にも部分的にそう言えるが)それぞれの人称・数・時制の組み合わせが同程度に「特別」であり,いずれにも決められた語尾が付かなければならなかった.言い換えれば,3単現だけが現在のように浮いたポジションだったわけではない.

しかし,古英語の「すべてのポジションが特別」ともいえるこのパラダイムは,中英語から近代英語にかけて大きく変容する.古英語末期以降,屈折語尾が置かれるような無強勢音節において,音が弱化し,ついには消失するという大きな音変化の潮流が進行した.上記の lufian の例でいえば,1単現の lufie の語尾は弱化の餌食となり,中英語では明確な語末母音をもたない love となった.不定詞 lufian 自体も,同じく語末の子音と母音が弱化・消失し,結局「原形」 love へと発展した.一方,いずれの人称でも共通の古英語の複数形 lufiaþ は,屈折語尾における母音の弱化・消失の結果,3単現 lufaþ と形態的に融合してしまったことも関係してか,とりわけ中英語の中部方言で,接続法現在のパラダイムに由来する語尾に n をとる loven という形態を採用した.ところが,この n 語尾自体が弱化・消失しやすかったため,中英語末期までにはおよそ消滅し,結局 love へと落ち着いた.2単現の lufast については,屈折語尾として消失に抵抗力のある子音を2つもっており,本来であればほぼそのままの形で現代英語まで生き残るはずだった.ところが,2単現に対応する主語代名詞 thou が,おそらく社会語用論的な要因で存在意義を失い,その立場を you へと明け渡していくに及んで,-ast の屈折語尾自体も生じる機会を失い,廃用となった.2単現の屈折語尾は,2複現に対応する you と同じ振る舞いをすることになったため,このポジションへも love が侵入した.

残るは3単現の lufaþ である.語尾に消失しにくい子音をもっていたために,中英語まではほぼそのままに保たれた.中英語期に北部方言に由来する -s が勢力を拡げ,元来の -þ を置き換えるという変化があったものの,結果としての -s も消失しにくい安定した子音だったため,これが現代英語まで生き残った.他のポジションの屈折語尾が音声的な弱化・消失の餌食となったり,他の主要な語尾に置換されていくなどして,ついには消え去ったのに対し,3単現の -s は音声的に強固で安定していたという理由で,運良く(?)たまたま今まで生き残ったのである.3単現の -s は直説法現在の屈折パラダイムにおける最後の生き残りといえる.

改めて述べるが,通時的な視点からの問題意識は「なぜ3単現の -s がつくのか」ではなく「なぜ3単現以外では何もつかなくなってしまったのか」である.この「なぜ」の答えの概略は上で述べてきたが,実際には個々のポジションについてもっと複雑な経緯がある.英語史では,屈折語尾の水平化 (levelling of inflection) として知られる大規模な過程の一端として,重要かつ複雑な問題である.

3単現の -s 関連の諸問題については 3sp の各記事を,関連する3複現の -s という英語史上の問題については 3pp の各記事を参照されたい.

(後記 2017/03/15(Wed):関連して,研究社のウェブサイト上の記事として「なぜ3単現に -s を付けるのか? ――変種という視点から」を書いていますので,ご参照ください.)

2014-11-30 Sun

■ #2043. 英語綴字の表「形態素」性 [spelling][grammatology][spelling_pronunciation_gap][orthography][morphology][centralisation]

「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1]),「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1]),「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]),「#1940. 16世紀の綴字論者の系譜」 ([2014-08-19-1]) でみたように,近現代英語の綴字体系はいくぶん表語的 (logographic) である.もちろん表音文字を標榜するアルファベットを利用している以上,完全に表語的ということはありえないが,先立つ中英語のすぐれて表音的な綴字体系と比較すれば,より表語的な性格を示しているということはできる.

表「語」的と述べてきたが,正確にいえば表「形態素」的 ("morphographic"?) と表現すべきだろう.1つの形態素にある決まった文字列をあてがい,その関係をいつでもどこでも保持するというのが,表「形態素」性の本質である.これは,生成文法の枠組で形態論を研究する者にとってはありがたい状況だろう.理論的で抽象的な基底形が,一般に使用されている具体的な正書法の綴字とおよそ一致するからだ.

Carney (18) は,英語綴字の表「形態素」性について,母音と子音それぞれ例を挙げながら的確に説明を与えている.

2.4 LEXICAL SPELLING

Keeping the spelling of a morpheme constant

The English writing system is not simply concerned with mapping phonemes on to letters. To a large extent it tries to offer the reader a constant spelling for a morpheme in spite of the varying pronunciation of the morpheme in different contexts. Children are taught both a long and a short phonemic value for the simple vowel letters. In spite of the very considerable present-day phonetic differences in pronunciation, the pairs /eɪ/ -- /æ/ (sane, sanity), /aɪ/ -- /ɪ/ (mime, mimic), /əʊ/ -- /ɒ/ (cone, conical, /iː/ -- /e/ (diabetes, diabetic) have a constant vowel letter. Only in the pair /aʊ/ -- /ʌ/ (pronounce, pronunciation) do the vowel letters used in the spelling (<ou> -- <u>) sometimes vary to reflect the surface difference. But even here there are long-short differences such as South, Southern where the morpheme keeps its spelling identity. Similarly the different correspondences /s/ ≡ <c>, /k/ ≡ <c>, and /ʃ/ ≡ <c> allow a constant morphemic spelling in words such as electricity, electrical, electrician. The past tense and participle morpheme {-ed} in regular verbs (ignoring forms such as spelt, spent, dreamt) has a constant <-ed> spelling in spite of the phonemic variation /ɪd/ (waited), /d/ (warned) and /t/ (watched).

上の引用で注目したいのは,<pronounce> と <pronunciation> が表「形態素」性の例外として挙げられていることだ.先日,ある授業で学生からなぜこの動詞と名詞のペアにおいては母音字が異なっているのかという質問を受けていたからだ.歴史的に調べてみる価値はあるだろうが,当面 Carney に基づいて答えることができそうだ.<south> /saʊθ/ と <southern> /sʌðən/ では,母音は異なるが,同じ形態素を一定の綴字で表わそうとする表「形態素」性の原則により,共通して <ou> で綴られる.これが英語綴字の全体としての方針である.しかし,/aʊ/ と /ʌ/ の交替に関しては,例外的に表音主義を採用する <pronounce> vs <pronunciation> のようなものがある.Carney はこのペアが唯一例のように述べているが,<denounce> vs <denunciation>, <renounce> vs <renunciation>, <abound> vs <abundance>, <redound> vs <redundancy> のような例もある.

このような質問が出るということは,<pronounce> vs <pronunciation> に示される表音主義が現代英語の綴字としては例外という直感があるということだ.逆にいえば,<south> vs <southern> の示す表語主義のほうが原則という直感が働いているのだろう.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2014-08-25 Mon

■ #1946. 機能的な観点からみる短化 [shortening][clipping][word_formation][morphology][function_of_language][style][semantics][semantic_change][euphemism][language_change][slang]

shortening (短化)という過程は,言語において重要かつ頻繁にみられる語形成法の1つである.英語史でみても,とりわけ現代英語で shortening が盛んになってきていることは,「#875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ」 ([2011-09-19-1]) で確認した.関連して,「#893. shortening の分類 (1)」 ([2011-10-07-1]),「#894. shortening の分類 (2)」 ([2011-10-08-1]) では短化にも様々な種類があることを確認し,「#1091. 言語の余剰性,頻度,費用」 ([2012-04-22-1]),「#1101. Zipf's law」 ([2012-05-02-1]),「#1102. Zipf's law と語の新陳代謝」 ([2012-05-03-1]) では情報伝達の効率という観点から短化を考察した.

上記のように,短化は主として形態論の話題として,あるいは情報理論との関連で語られるのが普通だが,Stern は機能的・意味的な観点から短化の過程に注目している.Stern は,「#1873. Stern による意味変化の7分類」 ([2014-06-13-1]) で示したように,短化を意味変化の分類のなかに含めている.すべての短化が意味の変化を伴うわけではないかもしれないが,例えば private soldier (兵卒)が private と短化したとき,既存の語(形容詞)である private は新たな(名詞の)語義を獲得したことになり,その観点からみれば意味変化が生じたことになる.

しかし,private soldier のように,短化した結果の語形が既存の語と同一となるために意味変化が生じるというケースとは別に,rhinoceros → rhino, advertisement → ad などの clipping (切株)の例のように,結果の語形が新語彙項目となるケースがある.ここでは先の意味での「意味変化」はなく意味論的に語るべきものはないようにも思われるが,rhinoceros と rhino の意味の差,advertisement と ad の意味の差がもしあるとすれば,これらの短化は意味論的な含意をもつ話題ということになる.

Stern (256) は,短化を形態的な過程であるとともに,機能的な観点から重要な過程であるとみている.実際,短化の原因のなかで最重要のものは,機能的な要因であるとまで述べている.Stern (256) の主張を引用する.

Starting with the communicative and symbolic functions, I have already pointed out above . . . that brevity may conduce to a better understanding, and too many words confuse the point at issue; the picking out of a few salient items may give a better idea of the topic than prolonged wallowing in details; the hearer may understand the shortened expression quicker and better.

The expressive function is partly covered by signals, but a shortened expression by itself may, owing to its unusual and perhaps ungrammatical, form, reflect better the speaker's emotional state and make the hearer aware of it. Clippings are very often intended to make the words express sympathy or endearment towards the persons addressed; nursery speech abounds in nighties, tootsies, etc., and clippings of proper names, transforming them into pet names, are often due to a similar desire for emotive effects . . . . The numerous shortenings (clippings) in slang and cant often aim at a humourous effect.

Conciseness and brevity increase vivacity, and thus also the effectiveness of speech; brevity is the soul of wit; the purposive function may consequently be better served by shortened phrases.

形態論や情報理論のいわば機械的な観点から短化をみるにとどまらず,言語使用の目的,表現力,文体といった機能的な側面から短化をとらえる洞察は,Stern の面目躍如たるところである.形態を短化することでむしろ新機能が付加される逆説が興味深い.

引用の文章で言及されている婉曲表現 nighties と関連して,「#908. bra, panties, nightie」 ([2011-10-22-1]) 及び「#469. euphemism の作り方」 ([2010-08-09-1]) も参照されたい.

・ Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.

2014-06-17 Tue

■ #1877. 動詞を作る接頭辞 en- と接尾辞 -en [prefix][suffix][morphology]

enlighten 「啓蒙する」という動詞では,基体の light に接頭辞の en- と接尾辞の -en が付加されている.名詞が動詞化している例だが,同じような機能の接辞が2つ付いているのが妙といえば妙である.いずれかのみでも良さそうなものだし,実際に接尾辞 -en のみを付加した lighten という動詞が存在する.これらの接辞はどのように使い分けられているのだろうか.

実は,接頭辞 en- と接尾辞 -en の語源はまったく異なっており,接点がない.接頭辞のほうは,ラテン語の接頭辞 in- に由来し,古フランス語を経由して英語に入った借用接辞である.英語の前置詞 in と究極的には同根で「中へ」を原義とし,「中へ入る」「中へ入れる」という運動が感じられるので,動詞を作る接頭辞として機能し始めたのだろう.名詞の基体につくのが基本だが,形容詞やすでに動詞である基体につくこともある (ex. encase, enchain, encradle, enthrone, enverdure; embus, emtram, enplane; engulf, enmesh; empower, encollar, encourage, enfranchise; embitter, enable, endear, englad, enrich, enslave; enfold, enkindle, enshroud, entame, entangle, entwine, enwrap) .基体が動詞の場合,先に話題にした通り接尾辞 -en をともなっているものがあり,embolden, enfasten, engladden, enlighten のような形態が生じている(廃語になったものとして,encolden, enlengthen, enlessen, enmilden, enquicken, enwiden, enwisen もあり).enclose/inclose, encumber/incumber, enquire/inquire, ensure/ensure など en- と in- の交替する例もあるが,語源的には前者はフランス語形,後者はラテン語形である.

一方,接尾辞 -en は,他動詞を作る古英語の接尾辞 -nian に遡る(例えば,古英語の形容詞 fæst (fast) に対する動詞 fæstnian (fasten)).現在の鼻音は,接尾辞 -nian の最後の -n ではなく最初の -n が残ったものである.末尾の形容詞や名詞の基体につき,「?にする」「?になる」の意を表わす.例として,darken, deepen, harden, sharpen, sicken, soften, sweeten; heighten, lengthen, strengthen; steepen など.接尾辞そのものは上記のように古英語に遡るが,上に挙げた派生語の多くは後期中英語や初期近代英語での類推に基づく語形成の結果である.

2014-03-19 Wed

■ #1787. coolth [productivity][suffix][noun][derivation][morphology]

動詞や形容詞から名詞を派生させる接尾辞 -th について,「#14. 抽象名詞の接尾辞-th」 ([2009-05-12-1]),「#16. 接尾辞-th をもつ抽象名詞のもとになった動詞・形容詞は?」 ([2009-05-14-1]),「#595. death and dead」 ([2010-12-13-1]) で話題にした.この接尾辞は現代英語では生産的ではないが,それをもつ名詞は少なからず存在するわけであり,話者は -th の名詞化接尾辞としての機能には気づいていると考えられる.したがって,何らかのきっかけで -th をもつ新しい名詞が臨時的に現れたとしても,それほど驚きはしないだろう.

辞書で coolth なる名詞をみつけた.通常は形容詞 cool に対する名詞は coolness だろうが,coolth も OED によれば1547年に初出して以来,一応のところ現在にまで続いている.ただし,レーベルとして "Now chiefly literary, arch., or humorous" となっており,予想通り普通の使い方ではないようだ.cool の「涼しい」の語義ではなく,口語的な「かっこいい」の語義に相当する名詞としての coolth も1966年に初出している.冗談めいた,あるいは臨時語的な語感は,次の現代英語からの例文に現れている.

・ The walls of the house alone have 230,000 lb of adobe mass that can store heat and coolth (yes, this is a word).

・ Of course, just saying 'hippest' gives away my age and my utter lack of coolness or coolth or whatever term those people are using these days.

・ How soothing it is, forsooth, to desire coolth and vanquish inadequate Brit warmth.

コーパスからいくつか例が挙がるので,典型的な臨時語 (nonce-word) とはいえない.一方で,語彙化しているというほどの安定感はない.接尾辞いじりのような言葉遊びにも近い.しかし,潜在的に生産性が復活しうるという点で,「#732. -dom は生産的な接尾辞か」 ([2011-04-29-1]) で取り上げた -dom の立場に近接する.coolth は,-th の中途半端な性質がよく現れている例と言えそうだ.

非生産的な接尾辞による臨時語といえば,「#1761. 屈折形態論と派生形態論の枠を取っ払う「高さ」と「高み」」 ([2014-02-21-1]) の関連して,個人的な事例がある.先日,風邪をひいて,だるい感じにつきまとわれた.それが解消したときに「あのだるみが取れただけで楽になったなぁ」と口から出た.日本語の語として「だるさ」はあっても「だるみ」は普通ではないと気づいて苦笑したのだが,ただの「だるさ」ではなく,自分のみが知っているあの独特の不快感を伴う「だるさ」,自分にとっては十分に具体的な内容をもち,臨時に語彙化されてしかるべき「だるさ」を表わすために,本来であれば非生産的な接尾辞「み」を引き出す機構が特別に発動し,「だるみ」が産出されたのだろうと内省した.

なお,接辞や語の生産性,臨時性,創造性という概念は互いに関係が深く,上で示唆したように,単純に対立するというようなものではない.この問題については,「#938. 語形成の生産性 (4)」 ([2011-11-21-1]) や「#940. 語形成の生産性と創造性」 ([2011-11-23-1]) を参照.今気づいたが,後者の記事で,まさに coolth (*付き!)の例を挙げていた.

2014-02-21 Fri

■ #1761. 屈折形態論と派生形態論の枠を取っ払う「高さ」と「高み」 [suffix][japanese][morphology][derivation][productivity][neurolinguistics]

日本語の名詞形成接尾辞「さ」と「み」について,Hagiwara et al. の論文を読んだ.いずれも形容詞の語幹に接続して名詞化する機能をもっているが,「さ」は著しく生産的である一方で,「み」は基体を選ぶということが知られている.「温かい」「甘い」「明るい」「痛い」「重い」「高い」「強い」「苦い」「深い」「丸い」「柔らかい」などはいずれの接尾辞も取ることができるが,「冷たい」「固い」「安い」などは「み」を排除するし,複合形容詞「子供らしい」「奥深い」なども同様だ.実際,「み」の接続できるものは30語ほどに限られ,生産性が極めて限定されている.意味上も,「さ」名詞は無標で予測可能性が高いが,「み」名詞は有標で予測可能性が低い.例えば,「高さ」は抽象的な性質名詞だが,「高み」は「高いところ」ほどのより具体的な意味をもつ名詞である.

この「さ」と「み」の形態的・意味的な性質の違いは,英語の -ness と -ity の違いとおよそ平行している.英語の2つの名詞形成接尾辞については「#935. 語形成の生産性 (1)」 ([2011-11-18-1]) で取り上げたので,そちらを参照していただきたいが,日本語と英語のケースとでの差異は,英語の非生産的な接尾辞 -ity は基体の音韻形態を変化させ得る (ex. válid vs valídity) のに対して,日本語の非生産的な接尾辞「み」は基体の音韻形態を保つということだ.しかし,全体としては,日英語4接尾辞のあいだの平行性には注目すべきだろう.

Hagiwara et al. の議論の要点はこうである.英語の規則動詞の活用形は規則により生成されるが,不規則動詞の活用形は記憶から直接引き出される.それと同じように,日本語の「さ」名詞は規則により生成されるが,「み」名詞は記憶から直接引き出されているのではないか.この際に,英語の動詞の例は屈折形態論 (inflectional morphology) に属する話題であり,日本語の「さ」「み」の例は派生形態論 (derivational morphology) に属する話題ではあるが,これは同じ原理が両形態論をまたいで働いている証拠ではないか,と.従来,屈折形態論と派生形態論は峻別すべき2つの部門と考えられてきたが,生産性の極めて高い派生の過程は,むしろ屈折に近い振る舞いをすると考えられるのではないか,というのが Hagiwara et al. の提案である.以上の議論が,失語症患者のテストや神経言語学 (neurolinguistics) の観点からなされている.結論部を引用しよう.

Our investigation of the Japanese nominal suffixes -sa annd -mi led us to the conclusion that the affixation of these two suffixes involves two different mental mechanisms, and that the two mechanisms are supported by different neurological substrates. The results of our study constitute a new piece of evidence for the dual-mechanism model of morphology, where default rule application and associative memory are supposed to operate as mutually independent mechanisms. Furthermore, we have demonstrated that the dual-mechanism model is valid for morphological processes in general, and is not limited to inflectional ones. This, in turn, shows that some derivational processes can involve default rules or computation, much like those in inflection or syntactic operations. From the neurolinguistic point of view, our study has contributed to the clarification of the localization of linguistic functions, namely, the Broca's area functions as the rule-governed grammatical computational system whereas the left-middle and inferior temporal areas subserve the unproductive/semiproductive memory-based lexical-semantic processing system. (758)

屈折形態論と派生形態論の枠を部分的に取っ払うというという,この神経言語学上の提案は,例えば「#456. 比較の -er, -est は屈折か否か」 ([2010-07-27-1]) のような問題にも新たな光を投げかけることになるかもしれない.

・ Hagiwara, Hiroko, Yoko Sugioka, Takane Ito, Mitsuru Kawamura, and Jun ichi Shiota. "Neurolinguistic Evidence for Rule-Based Nominal Suffixation." Language 75 (1999): 739--63.

2014-02-08 Sat

■ #1748. -er or -or [suffix][morphology][morpheme][phonotactics][spelling][word_formation][-ate][agentive_suffix]

「#1740. interpretor → interpreter」 ([2014-01-31-1]) で話題にした -er と -or について.両者はともに行為者接尾辞 (agentive suffix, subject suffix) と呼ばれる拘束形態素だが,形態,意味,分布などに関して,互いにどのように異なるのだろうか.今回は,歴史的な視点というよりは現代英語の共時的な視点から,両者の異同を整理したい.

Carney (426--27), Huddleston and Pullum (1698),西川 (170--73),太田など,いくつかの参考文献に当たってみたところを要約すると,以下の通りになる.

| -er | -or | |

|---|---|---|

| 語例 | 非常に多い | 比較的少ない |

| 生産性 | 生産的 | 非生産的 |

| 接辞クラス | Class II | Class I |

| 接続する基体の語源 | Romance 系に限らない | Romance 系に限る |

| 接続する基体の自由度 | 自由形に限る | 自由形に限らない |

| 強勢移動 | しない | しうる |

| 接尾辞自体への強勢 | 落ちない | 落ちうる |

| さらなる接尾辞付加 | ない | Class I 接尾辞が付きうる |

それぞれの項目についてみてみよう.-er の語例の豊富さと生産性の高さについては述べる必要はないだろう.対する -or は,後に示すように数が限られており,一般的に付加することはできない.

接辞クラスの別は,その後の項目にも関与してくる.-er は Class II 接辞とされ,自由な基体に接続し,強勢などに影響を与えない,つまり単純に語尾に付加されるのみである.自由な基体に接続するということでいえば,New Yorker や double-decker などのように複合語の基体にも接続しうる.自由な基体への接続の例外のように見えるものに,biographer, philosopher などがあるが,これらは biography, philosophy からの2次的な形成だろう.基体の語源も選ばず,本来語の fisher, runner もあれば,例えばロマンス系の dancer, recorder もある.一方,-or は Class I 接辞に近く,原則として基体に Romance 系を要求する(ただし,sailor などの例外はある).また,-or には,alternator, confessor, elevator, grantor, reactor, rotator のように自由基体につく例もあれば,author, aviator, curator, doctor, predecessor, spectator, sponsor, tutor のように拘束基体につく例もある.強勢移動については,-or も -er と同様に移動を伴わないのが通例だが,ˈexecute/exˈecutor のような例も存在する.

接尾辞自体に強勢が落ちる可能性については,通常 -or は -er と同様に無強勢で /ə/ となるが,少数の語では /ɔː(r)/ を示す (ex. corridor, cuspidor, humidor, lessor, matador) .特に humidor, lessor の場合には,同音異義語との衝突を避ける方略とも考えられる.

さらなる接尾辞付加の可能性については,ambassador ? ambassadorial, doctor ? doctoral など,-or の場合には,さらに Class I 接尾辞が接続しうる点が指摘される.

上記の他にも,-or については,いくつかの特徴が指摘されている.例えば,法律に関する用語,あるいは専門的職業を表す語には,-or が付加されやすいといわれる (ex. adjustor, auditor, chancellor, editor, mortgagor, sailor, settlor, tailor) .一方で,ときに意味の区別なく -er, -or のいずれの接尾辞もとる adapter--adaptor, adviser--advisor, convener--convenor, vender--vendor のような例もみられる.

また,西川 (170) は,基体の最後尾が [t] で終わるものに極めて多く付き,[s], [l] で終わるものにもよく付くと指摘している.さらに,-or に接続する基体語尾の音素配列の詳細については,太田 (129) が Walker の脚韻辞書を用いた数え上げを行なっている.辞書に掲載されている581の -or 語のうち,主要な基体語尾をもつものの内訳は以下の通りである.基体が -ate で終わる動詞について,対応する行為者名詞は -ator をとりやすいということは指摘されてきたが,実に過半数が -ator だということも判明した.

| Ending | Word types | Examples |

|---|---|---|

| -ator | 291 | indicator, navigator |

| -ctor | 63 | contractor, predictor |

| -itor | 29 | inheritor, depositor |

| -utor | 16 | contributor, prosecutor |

| -essor | 15 | successor, professor |

| -ntor | 14 | grantor, inventor |

| -stor | 12 | investor, assistor |

最後に,-er, -or とは別に,行為者接尾辞 -ar, -ier, -yer, -erer の例を挙げておこう.beggar, bursar, liar; clothier, grazier; lawyer, sawyer; fruiterer.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

・ 西川 盛雄 『英語接辞研究』 開拓者,2006年.

・ 太田 聡 「「?する人[もの]」を表す接尾辞 -or について」『近代英語研究』 第25号,2009年,127--33頁.

2014-01-17 Fri

■ #1726. 「形態」の紛らわしさと Ullmann による言語学の構成部門 [terminology][linguistics][morphology]

言語学に形態論 (morphology) と呼ばれる分野があるが,常々この名前は紛らわしくて不適切であると思っている.というのは,言語学研究において形態という術語は異なる2つの意味で用いられるからだ.

1つは,上記の形態論やそれが扱う形態素 (morpheme) の略語としての「形態」である.現代の言語学では,通常,取り扱う言語単位の大きさによって音韻論 (phonology),形態論 (morphology),統語論 (syntax) が区別されるが,その2つ目の単位として「形態」が現れる.

もう1つは,意味あるいは機能に対置されるものとしての「形態」である.これは形式と言い換えてもよい.この意味においては,音素,形態素,語,句,節,文,文章などの単位はいずれも「形態」をもつことになる.

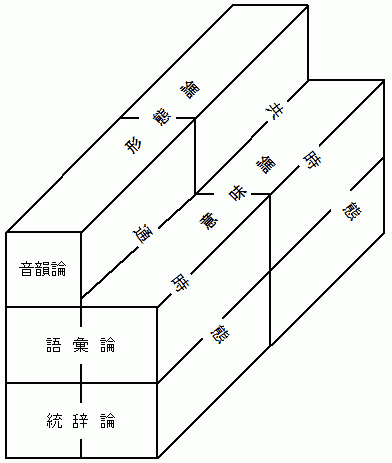

この「形態」の混乱は,Ullmann の提案した言語学研究の全体像を表わす図においては,解消されている.以下,ペロ (124) に掲載されている図を再現する.

ここでは,形態論というラベルは意味論に対置するものとして与えられている.一方,音韻論と統辞論のあいだに来るものには語彙論というラベルが貼られている.形態論という用語の使い方が一本化されているために,すっきりとした構成にみえる.この言語学の構成と用語使いは,「#1110. Guiraud による言語学の構成部門」 ([2012-05-11-1]) にも通じる.

なお,Ullmann の図では3次元目として通時態と共時態が区別されており,通時態が共時態と等しい割合で居場所を与えられている.伝統的な言語学の構成部門よりも,包括的で正当だと評価することができる.

・ ジャン・ペロ 著,高塚 洋太郎・内海 利朗・滝沢 隆幸・矢島 猷三 訳 『言語学』 白水社〈文庫クセジュ〉,1972年.

2013-12-15 Sun

■ #1693. 規則的な音韻変化と不規則的な形態変化 [entropy][phonetics][analogy][morphology][i-mutation]

残念ながら,どの文献で読んだかは失念したが,「音韻変化は規則的に生じるが形態論に不規則性をもたらし,形態変化は不規則に生じるが形態論に規則性をもたらす」という謂いがある.音韻変化と形態変化(典型的には類推作用)の特徴をうまく言い表したものである.「#838. 言語体系とエントロピー」 ([2011-08-13-1]) の記事では,同じことを「形態論において,規則的な音声変化はエントロピーを増大させ,不規則的な類推作用はエントロピーを減少させる」と換言した(関連して,「#1674. 音韻変化と屈折語尾の水平化についての理論的考察」 ([2013-11-26-1]) も参照).

具体例を1つ挙げよう.「#157. foot の複数はなぜ feet か」 ([2009-10-01-1]) で取り上げたように,foot (sg.) vs feet (pl.) は現代英語では形態的に不規則ととらえられている.大部分の名詞が屈折形態素 {s} を付加するという規則で複数形を作ることに照らせば,確かに不規則といって然るべきである.しかし,この不規則性の由来を探ると,i-mutation と呼ばれる規則的な音韻変化に行き着く.規則的な過程であれば,その結果も規則的になるはずではないかと疑われるかもしれないが,音韻変化でいう規則性とは多くの場合条件つき規則性であるというのがミソである.foot -- feet の場合には,後続音節に前舌高母音 /i/ が含まれることが条件である.しかも,この /i/ が後に消失してしまうという,さらなる音韻変化が作用した結果,件の複数形は予想不可能な形態をもつに至ってしまった.以上をまとめれば,音韻変化の規則性とはあくまで条件つきの規則性であることが多く,さらにそのような音韻変化が複数重なることにより,実際上は予測不可能な形態に至ってしまうものなのである.これで,上記の謂いの前半部分「音韻変化は規則的に生じるが形態論に不規則性をもたらす」が説明される.

次に,後半部分「形態変化は不規則に生じるが形態論に規則性をもたらす」に移ろう.foot -- feet と同様に,古英語では「本」を表わす bōc の複数(主格・対格)形は i-mutation の効果で bēc という形態だった.そのまま現代英語に伝わっていれば,*beech などとなっていたはずだが,この語に関しては類推 (analogy) の作用により,大多数の -s 複数形に呑み込まれ,中英語以降に books と「規則化」した.ここでは類推という典型的な形態変化の過程が結果として規則性をもたらしたことになるが,bōc には働き,fōt には働かなかったという意味で,単発的である.どの語に働くのか予測不可能なのであるから,その点では不規則である.

規則的な音韻変化が形態論に不規則性をもたらし,その不規則性を部分的に修復するかのように,形態変化が不規則に作用する.音韻変化はさながら自然的,機械的,無意識的であり,形態変化はさながら人為的,選択的,意識的である,と対比できようか.このような相反する機構がシーソーのように繰り返し作動し,言語変化を駆動しているのだろう.

音韻変化と形態変化の特性の対比について,タンバ (56) が似たようなことを述べている.時期と時間的長さという点においても,2つの変化の間に明確な対比があるという指摘は重要だろう.

音素は,規則的な音韻法則によって変化するが,その法則はある時期ある一定のあいだだけに適用されるものである.一方,形態素は不規則に変化し,その変化は時期,時間的長さによって限定されない.

・ イレーヌ・タンバ 著,大島 弘子 訳 『[新版]意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,2013年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow