2015-12-22 Tue

■ #2430. 日本語の表記体系の保守性 [writing][grammatology][japanese][alphabet][romaji]

「#2408. エジプト聖刻文字にみられる字形の変異と字体の不変化」 ([2015-11-30-1]),「#2412. 文字の魔力,印の魔力」 ([2015-12-04-1]),「#2417. 文字の保守性と秘匿性」 ([2015-12-09-1]) の記事で,文字体系の保守性について議論した.しかし,身近なところで考えてみれば,日本語の表記体系こそ保守的ではないだろうか.確かに,「#2386. 日本語の文字史(古代編)」 ([2015-11-08-1]) や「#2387. 日本語の文字史(近代編)」 ([2015-11-09-1]) で歴史を振り返ったように,日本語の表記体系は様々な変化を経てきたことは事実であり,その意味では「保守的」といえないかもしれない.しかし,やや特殊な位置づけにあるローマ字は別としても,漢字,平仮名,片仮名という3つの文字体系を混合させた表記体系の歴史は,その費用対効果の悪さにもかかわらず,約千年間続いている (cf. "[The writing system of Japanese is] too expensive a cultural luxury for any people in the present age" (qtd. Gardner 349 from Boodberg 20)) .明治以降,ローマ字化 (romanisation) の機運も生じたが,結果的に改革はなされずに混合的な表記体系のまま現在に至っているのである.

この日本語表記体系の保守性は,特にアルファベット文化圏の目線から眺めると異様に映るのかもしれない.日本語(の漢語)のローマ字による翻字 (transliteration) 方法を提案した書籍に対する書評を読んでみた.著者も評者もアルファベット文化圏で育った人物のようであり,その目線からの日本語表記体系の評価は,それを常用し当然視している者にとっては,むしろ新鮮である.

例えば,評者 Gardner は明治期にローマ字化の改革が失敗したことを,英語における綴字改革の成功した試しがないことと比較している.これは,文字体系の保守性という一般的な議論に通じるだろう.". . . societies formed to advocate the use of romanization for Japanese . . . fared little better than societies for the reformation of English spelling" (349).

しかし,とりわけ日本語ローマ字化の失敗の理由を挙げているくだりがおもしろい.Gardner は,(1) 漢字を芸術の対象とみる傾向,(2) 漢字を使いこなす能力を規律,勤勉,権威の象徴とみる傾向,(3) 漢字の表語性の価値を認める傾向,(4) 大量の同音異義語の弁別手段としての漢字の利用,を理由として挙げている.(1) と (2) は文字をめぐる社会文化的な要因,(3) と (4) は言語学的・文字論的な要因といえるだろう.それぞれを説明している部分を Gardner (349) より引用したい.

The passive resistance to romanization draws much of its strength from the high regard for writing as an art. The point is difficult for a westerner to grasp, but good calligraphy is considered as much an index to a man's character as his appearance.

The acquisition of reading and calligraphy represents an investment of long hours of exacting discipline and endless memory work. Why should a statesman, a businessman, or an ordinary citizen---much less a scholar---accept easily the idea of throwing away this proud achievement in order to learn a foreign system that he will read haltingly at first and in which his handwriting will scarcely be distinguishable from a schoolboy's?

[The pronouncement is frequently heard] that the character cannot be separated from the word, or even that the character is the word. The Japanese feel that the understanding of a literary passage would somehow be impaired if the complex reaction to the characters were not brought into play.

Strongest of all is the firm conviction on the part of many Japanese that because of the enormous number of homonyms that exist in the technical and semi-learned language, this would be confusing or unintelligible if reduced to romanization.

日本語の表記体系を外側から,とりわけアルファベットに慣れ親しんでいる者の視点から眺めると,その非常な保守性に気づくことができる.

・ Gardner, Elizabeth F. "Review of UCJ: An Orthographic System of Notation and Transcription for Sino-Japanese. By Peter A. Boodberg. (University of California Publications in East Asiatic Philology, Vol. 1, No. 2, pp. 17--102.) Pp. iii, [86]. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1947." Language 26 (1950): 346--55.

2015-12-21 Mon

■ #2429. アルファベットの卓越性という言説 [language_myth][writing][alphabet][grammatology][sociolinguistics][linguistic_imperialism][grapheme]

アルファベット (alphabet) あるいは単音文字の文字体系としての卓越性について,多くの言説がなされてきた.数十年前まで,特に西洋ではアルファベットは文字の発展の頂点にあるという認識が一般的だったし,現在でもそのように信じている者は少なくないだろう (cf. 「#1838. 文字帝国主義」 ([2014-05-09-1])) .

合理性,経済性,分析性という観点からいえば,アルファベットは確かに音節文字よりも,表語文字よりもすぐれているとはいえるだろう.しかし,そのような性質が文字の果たす機能のすべてであるわけではない.むしろ,「#2344. 表意文字,表語文字,表音文字」 ([2015-09-27-1]),「#2389. 文字体系の起源と発達 (1)」 ([2015-11-11-1]),「#2401. 音素と文字素」 ([2015-11-23-1]) の記事などで繰り返してきたように,私は,文字の本質は表語機能 (logographic function) にあると考えている.それでも,アルファベット卓越論は根強い.

文字体系としてのアルファベット卓越論は,優位に西洋文化優勢論に発展しうる.西洋社会は,アルファベットを採用し推進したがゆえに,民主主義や科学をも発展させることができたのだ,という言説だ.しかし,これは神話であるにすぎない.この問題について,ロビンソン (226--27) は次のように議論している.

アルファベットは民主主義の発展に不可欠だったとよくいわれる.識字率を大いに高めたからだと.また,現代社会に於ける西洋の勝利,とくに科学分野での成功は,いわゆる「アルファベット効果」に負うところが大きいともいわれる.なぜなら西洋と中国を比較すると,科学はどちらでも発達したが,西洋では分析的な思考が発達し,例えばニュートンやアインシュタインのような人物が輩出して中国をはるかに引き離す結果となった.そういう分析的な思考は,単語が1字1字に分解されるアルファベットの原理によって育まれたというのだ.簡単にいえば,アルファベットは還元主義的な思考を育て,漢字は全体論的な思考を育てるということになる.

初めに述べた民主主義とアルファベットについての意見には,一片の真実がありそうだ.だがアルファベットが民主主義の発展を助けたのだろうか,それとも,人々に芽生えた民主主義を求める気持ちがアルファベットを誕生させたのだろうか?〔中略〕古代エジプト人は早くも紀元前第3千年紀,母音記号のないアルファベットを知っていた.しかしそれを使おうとはせずに,たくさんの記号を使ってヒエログリフを書くことを選んだ.これは彼らが自分たちの政治体制に,民主主義の必要性を感じていなかったということなのか?

科学の発展をめぐる二つめの意見は,おもしろいが誤りだ.中国の文字がそのあまりの複雑さのために,読み書き普及の妨げになったというなら話はわかる.しかし分析的な思考が得意かどうかといった深い文化的傾向を,漢字が表語的な文字だということに結びつけるのはばかげている.インド?ヨーロッパ語族の人々が叙事詩を書くということと,牛乳を飲むという事実を結びつけるようなものだろう.中国人は牛乳を飲まないから叙事詩を書かないのだと.ある優れた中国研究者は,皮肉をこめてこれを「牛乳食効果」と読んでいる.文化的な深い違いを論じるには,その文化全体を見なければならない.それがどんなに重要そうでも,文字がどうかといったほんの一面だけを見ても仕方がない.結局のところ重力や相対性理論を理解したニュートンやアインシュタインなら,たとえ漢字で教育を受けていても,いやエジプトのヒエログリフやバビロニアの楔形文字であったとしても,学ぶべきものは学んだに違いないのである.

また,ロビンソンは別の箇所 (265)で民主主義の問題について次のようにも述べている.

アルファベットと識字能力と民主主義の同時代的な関係も,一見もっともらしいけれど,評価するのは難しい.確かに文字が覚えやすければ,多くの人が習得でき,その人々が社会的な問題に明るくなれば,それに関与したり,何らかの役割を求めるようになるかもしれない.だから確かに今日の民主主義国家の教育政策は,読み書きの能力向上に重点をおき,非識字は進歩の遅れだというのが常識になっている.とはいえ識字の問題には,読み書きのたやすさ以外にも,ひじょうに多くのことが関係している.経済,政治,社会や文化の状況なども,識字能力と民主主義が根付き成長していくには,それに好都合でなければならない.古代エジプトに根本的な社会構造の変化が起きなかったこと,あるいは古代ギリシアにそれが起きたことを,たんにヒエログリフとアルファベットの違いから説明することはできないだろう.それは今日の日本の識字率の高さを,その世界一複雑な文字のせいにはできないのと同じくらい明白なことである.

文字論という分野がもっと認知され,理解されない限り,標題の言説は今後も繰り返されるのかもしれない.

・ ロビンソン,アンドルー(著),片山 陽子(訳) 『文字の起源と歴史 ヒエログリフ,アルファベット,漢字』 創元社,2006年.

2015-12-16 Wed

■ #2424. digraph の問題 (2) [alphabet][grammatology][writing][digraph][spelling][grapheme][orthography][phoneme][diacritical_mark][punctuation]

昨日の記事 ([2015-12-15-1]) に引き続いての話題.現代英語の二重字 (digraph) あるいは複合文字素 (compound grapheme) のうち,<ch>, <gh>, <ph>, <sh>, <th>, <wh> のように2つめの文字素が <h> であるものは少なくない.すべてにあてはまるわけではないが,共時的にいって,この <h> の機能は,第1文字素が表わす典型的な子音音素のもつ何らかの弁別特徴 (distinctive feature) を変化させるというものだ.前舌化・破擦音化したり,摩擦音化したり,口蓋化したり,歯音化したり,無声化したり等々.その変化のさせかたは一定していないが,第1文字素に対応する音素を緩く「いじる」機能をもっているとみることができる.音素より下のレベルの弁別特徴に働きかける機能をもっているという意味においては,<h> は機能的には独立した文字というよりは発音区別符(号) (diacritical mark; cf. 「#870. diacritical mark」 ([2011-09-14-1]) に近い.このように機能としては補助的でありながら,体裁としては独立した文字素 <h> を騙っているという点が,あなどれない.

日本語の仮名に付す発音区別符号である濁点を考えよう.メインの文字素「か」の右肩に,さほど目立たないように濁点を加えると「が」となる.この濁点は,濁音性(有声性)という弁別特徴に働きかけており,機能としては上述の <h> と類似している.同様に,フランス語の正書法における <é>, <è>, <ê> などのアクサンも,メインとなる文字素 <e> に補助的に付加して,やや閉じた調音,やや開いた調音,やや長い調音などを標示することがある.つまり,メインの音価の質量にちょっとした改変を加えるという補助的な機能を果たしている.日本語の濁点やフランス語のアクサンは,このように,機能が補助的であるのと同様に,見栄えにおいてもあくまで補助的で,慎ましいのである.

ところが,複合文字素 <th> における <h> は事情が異なる.<h> は,単独でも文字素として機能しうる.<h> はメインもサブも務められるのに対し,濁点やアクサンは単独でメインを務めることはできない.換言すれば,日本語やフランス語では,サブの役目に徹する発音区別符号というレベルの単位が存在するが,英語ではそれが存在せず,あくまで視覚的に卓立した <h> という1文字が機能的にはメインのみならずサブにも用いられるということである.昨日に引き続き改めて強調するが,このように英語の正書法では,機能的にレベルの異なるものが,形式上区別なしに用いられているという点が顕著なのである.

なお,2つの異なるレベルを分ける方策として,合字 (ligature) がある.<ae>, <oe> は2つの単独文字素の並びだが,合字 <æ>, <œ> は1つの複合文字素に対応する.いや,この場合,合字はすでに複合文字素であることをやめて,新しい単独文字素になっていると見るべきだろう (see 「#2418. ギリシア・ラテン借用語における <oe>」 ([2015-12-10-1]),「#2419. ギリシア・ラテン借用語における <ae>」 ([2015-12-11-1])) .

2015-12-15 Tue

■ #2423. digraph の問題 (1) [alphabet][grammatology][writing][digraph][spelling][grapheme][terminology][orthography][final_e][vowel][consonant][diphthong][phoneme][diacritical_mark][punctuation]

現代英語には <ai>, <ea>, <ie>, <oo>, <ou>, <ch>, <gh>, <ph>, <qu>, <sh>, <th>, <wh> 等々,2文字素で1単位となって特定の音素を表わす二重字 (digraph) が存在する.「#2049. <sh> とその異綴字の歴史」 ([2014-12-06-1]),「#2418. ギリシア・ラテン借用語における <oe>」 ([2015-12-10-1]),「#2419. ギリシア・ラテン借用語における <ae>」 ([2015-12-11-1]) ほかの記事で取り上げてきたが,今回はこのような digraph の問題について論じたい.beautiful における <eau> などの三重字 (trigraph) やそれ以上の組み合わせもあり得るが,ここで述べる digraph の議論は trigraph などにも当てはまるはずである.

そもそも,ラテン語のために,さらに遡ればギリシア語やセム系の言語のために発達してきた alphabet が,それらとは音韻的にも大きく異なる言語である英語に,そのままうまく適用されるということは,ありようもない.ローマン・アルファベットを初めて受け入れた古英語時代より,音素の数と文字の数は一致しなかったのである.音素のほうが多かったので,それを区別して文字で表記しようとすれば,どうしても複数文字を組み合わせて1つの音素に対応させるというような便法も必要となる.例えば /æːa/, /ʤ/, /ʃ/ は各々 <ea>, <cg>, <sc> と digraph で表記された (see 「#17. 注意すべき古英語の綴りと発音」 ([2009-05-15-1])) .つまり,英語がローマン・アルファベットで書き表されることになった最初の段階から,digraph のような文字の組み合わせが生じることは,半ば不可避だったと考えられる.英語アルファベットは,この当初からの問題を引き継ぎつつ,多様な改変を加えられながら中英語,近代英語,現代英語へと発展していった.

次に "digraph" という用語についてである.この呼称はどちらかといえば文字素が2つ組み合わさったという形式的な側面に焦点が当てられているが,2つで1つの音素に対応するという機能的な側面を強調する場合,"compound grapheme" (Robert 14) という用語が適切だろう.Robert (14) の説明に耳を傾けよう.

We term ai in French faire or th in English thither, compound graphemes, because they function as units in representing single phonemes, but are further divisible into units (a, i, t, h) which are significant within their respective graphemic systems.

compound grapheme (複合文字素)は連続した2文字である必要もなく,"[d]iscontinuous compound grapheme" (不連続複合文字素)もありうる.現代英語の「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) がその例であり,<name> や <site> において,<a .. e> と <i .. e> の不連続な組み合わせにより2重母音音素 /eɪ/ と /aɪ/ が表わされている.

複合文字素の正書法上の問題は,次の点にある.Robert も上の引用で示唆しているように,<th> という複合文字素は,単一文字素 <t> と <h> の組み合わさった体裁をしていながら,単一文字素に相当する機能を果たしているという事実がある.<t> も <h> も単体で文字素として特定の1音素を表わす機能を有するが,それと同時に,合体した場合には,予想される2音素ではなく新しい別の1音素にも対応するのだ.この指摘は,複合文字素の問題というよりは,それの定義そのもののように聞こえるかもしれない.しかし,ここで強調したいのは,文字列が横一列にフラットに表記される現行の英語書記においては,<th> という文字列を見たときに,(1) 2つの単一文字素 <t>, <h> が個別の資格でこの順に並んだものなのか,あるいは (2) 1つの複合文字素 <th> が現われているのか,すぐに判断できないということだ.(1) と (2) は文字素論上のレベルが異なっており,何らかの書き分けがあってもよさそうなものだが,いずれもフラットに th と表記される.例えば,<catham> と <catholic> において,同じ見栄えの <th> でも前者は (1),後者は (2) として機能している.(*)<cat-ham>, *<ca(th)olic> などと,丁寧に区別する正書法があってもよさそうだが,一般的には行われていない.これを難なく読み分けられる読み手は,文字素論的な判断を下す前に,形態素の区切りがどこであるかという判断,あるいは語としての認知を先に済ませているのである.言い換えれば,英語式の複合文字素の使用は,部分的であれ,綴字に表形態素性が備わっていることの証左である.

この「複合文字素の問題」はそれほど頻繁に生じるわけでもなく,現実的にはたいして大きな問題ではないかもしれない.しかし,体裁は同じ <th> に見えながらも,2つの異なるレベルで機能している可能性があるということは,文字素論上留意すべき点であることは認めなければならない.機能的にレベルの異なるものが,形式上区別なしにフラットに並べられ得るという点が重要である.

・ Hall, Robert A., Jr. "A Theory of Graphemics." Acta Linguistica 8 (1960): 13--20.

2015-12-09 Wed

■ #2417. 文字の保守性と秘匿性 [writing][grammatology][alphabet][hieroglyph][religion]

文字を利用する書き言葉という媒体は,話し言葉に対して保守的である.このことは,これまでの文字や書き言葉に関する記事において前提としてきた.これについては,例えば「#15. Bernard Shaw が言ったかどうかは "ghotiy" ?」 ([2009-05-13-1]),「#753. なぜ宗教の言語は古めかしいか」 ([2011-05-20-1]),「#2292. 綴字と発音はロープでつながれた2艘のボート」 ([2015-08-06-1]),「#2405. 綴字と発音の乖離 --- 英語綴字の不規則性の種類と歴史的要因の整理」 ([2015-11-27-1]) を参照されたい.

文字には,保守性に加えて,特に古代においては秘匿性があった.文字の読み書き能力は,特権階級にのみ習得の認められた秘密の技能であり,それは権力や威信の保持にもあずかって大きかった.また,世俗的な権力と宗教的な威信も分かち難いものであったから,それらと強く結びつく文字もまた「守り」に入る傾向が顕著だった.秘匿するくらい大事に守る文字であるから,権力者や宗教人がやすやすとそれを変化させるはずもない.文字の保守性と秘匿性は密接に関係している.

文字のこの性質を示す歴史的な事例は豊富にある.「#2408. エジプト聖刻文字にみられる字形の変異と字体の不変化」 ([2015-11-30-1]) でも触れたように,王=神が字形の変化を許さなかったと考えられる聖刻文字(ヒエログリフ)の事例があるし,同じようなケースが中国の漢字(篆書)にもみられる.加藤 (172) は,アルファベットを発明したフェニキア人の秘匿性について,次のように述べている.

これほどアルファベットの発明と普及に貢献したフェニキア人であったが,かれら自身は自分たちのもとめた文字の「実用性」ということを活用しただけで,この新しい文字をもちいて実用以上のもの,つまり文学とか哲学を記すということはあまりしなかったようである.そればかりでなく,かれらはこの文字でしるした商業上・行政上の文書もあまりのこしていない.その理由は,かれらの都市国家内では,特権階級を構成していた大商人たちが寡頭政治をしき,なにごとにも秘密主義をモットーにしていたからと考えられている.

なお,この引用の次の段落で,加藤 (172) は「それゆえ,ギリシア人がアルファベットによせた貢献は,単に母音の記号を加え,左ヨコ書きをはじめたという形式的なものよりも,この実用の文字ですぐれた学芸の文書をしるしたこと,つまりはじめてアルファベットに学芸の魂を吹きこんだことであったといってよいであろう」とも述べており,興味深い.ギリシア文字は,それほど秘密主義に陥らなかったということか.

文字の保守性に関わるもう1つの要因として,文字体系は言語以上に特定の言語社会を越えて広く伝播しうるという事情があるかもしれない.広く種が蒔かれて,別の言語にも適用されやすいことになるから,どこかしらで生き延びる確率も高い.場所は移れども長く生き残り得るから,その分「保守的」に見えるという要因があるかもしれない.例えば,中国語で漢字が滅びたとしても,日本語で残りさえすれば,漢字という文字体系は存続することになり,長生きで「保守的」と見えるだろう.ロビンソン (77) は,言語の滅びやすさに対する文字の生存率の高さについて,次のように表現している.

いつの時代にも,言語の数は文字の数をはるかに上回る.しかし言語は文字よりもずっと簡単に消滅してしまう.一方,文字のほうは,新しい言語に応用されたおかげで,より広く使われるようになることがめずらしくない.文字によってはそうしたことが一度ならず起きる.楔形文字や漢字,ギリシアのアルファベットがそうだった.ところがエジプトやマヤのヒエログリフは,そうはいかなかった.文字がなぜ生き残ったり消滅したりするのか,その理由は定かではない.記号の単純さや,音声をうまく表記できるかどうかだけが,生き残りの決め手になるのでないことは確かだろう.もしそうだったら,中国から漢字は消え,アルファベットに取って代わられただろうし,日本人が漢字を借用することもなかったにちがいない.政治や経済の力,宗教や文化の威信,そして重要な文献の存在.そうしたことのすべてが文字の歴史的な運命を担うのだ.

・ 加藤 一郎 『象形文字入門』 講談社〈講談社学術文庫〉,2012年.

・ ロビンソン,アンドルー(著),片山 陽子(訳) 『文字の起源と歴史 ヒエログリフ,アルファベット,漢字』 創元社,2006年.

2015-12-08 Tue

■ #2416. 文字の系統 (4) [grammatology][family_tree][alphabet]

標題に関連しては,以下の記事で扱ってきた.

・ 「#2414. 文字史年表(ロビンソン版)」 ([2015-12-06-1])

・ 「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1])

・ 「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1])

・ 「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1])

・ 「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1])

・ 「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1])

・ 「#1853. 文字の系統 (2)」 ([2014-05-24-1])

・ 「#2389. 文字体系の起源と発達 (1)」 ([2015-11-11-1])

・ 「#2390. 文字体系の起源と発達 (2)」 ([2015-11-12-1])

・ 「#2398. 文字の系統 (3)」 ([2015-11-20-1])

・ 「#2399. 象形文字の年表」 ([2015-11-21-1])

今回は,ロビンソンによる文字体系あるいは書記体系の系統図を示そう.

絵

│

│

絵文字

│

│

始原文字:氷河時代の洞窟壁画,アメリカ先住民の絵文字,多くの道路標識,数学と科学の記号,音譜

│

始原文字 │

………………………………………………………判じ絵…………………………………………………………………………………………………………………………………………

完全文字 │

│

完全文字

│

↓

音節システム

│

┌───────────┴─────────────┐

│ │

│ 子音システム

│ │

│ ┌───────┴────────────────┐

│ │ ↓

┌─────┴─────┐ │ アルファベット・システム

│ │ │ │

│ │ │ ┌────────────┼───────────────┐

| | | | | |

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

┌────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐

│音節システム │ │表語・音節システム│ │表語・子音システム│ │子音アルファベット│ │音素アルファベット │ │表語・音素アルファベット│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│線文字 B │ │シュメール文字────→エジプト文字─────→フェニキア文字 │ │ギリシア文字 │┌→英語文字 │

│日本語のかな文字←──漢字 │ │ │ │ヘブライ文字 │ │ラテン文字(ローマ文字)─┴→フランス語文字 │

│チェロキー文字 │ │マヤ文字 │ │ │ │アラビア文字 │ │フィンランド語文字 │ │朝鮮語文字 │

└────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └────────────┘ └────────────┘

この系統図の特徴は,書記体系が複数の文字体系の混合であるケースが多いという事実を,前提として取り込んでいる点である.書記体系の多くには,表語的な原理と表音的な原理とが混じっているのであり,片一方だけというのは非常に稀である.ここには代表的な文字体系しか挙げられていないのでプロトタイプとしての系統図・分類図にとどまるが,混合型書記体系を基本とした視点は注目すべきである.

・ ロビンソン,アンドルー(著),片山 陽子(訳) 『文字の起源と歴史 ヒエログリフ,アルファベット,漢字』 創元社,2006年.

2015-12-07 Mon

■ #2415. 急進的表音主義の綴字改革者 John Hart による重要な提案 [spelling_reform][spelling][grapheme][alphabet][emode][hart][orthography][j][v]

初期近代英語期の綴字改革者 John Hart (c. 1501--74) について,「#1994. John Hart による語源的綴字への批判」 ([2014-10-12-1]),「#1942. 語源的綴字の初例をめぐって」 ([2014-08-21-1]),「#1940. 16世紀の綴字論者の系譜」 ([2014-08-19-1]),「#1939. 16世紀の正書法をめぐる議論」 ([2014-08-18-1]),「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1]),「#583. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった」 ([2010-12-01-1]),「#441. Richard Mulcaster」 ([2010-07-12-1]) の記事で言及してきた.

Hart は,当時,表音主義の立場にたつ綴字改革の急先鋒であり,「1文字=1音」の理想へと邁進していた.しかし,後続の William Bullokar (fl. 1586) とともに,あまりに提案が急進的だったために,当時の人々にまともに取り上げられることはなかった.それでも,Hart の提案のなかで,後に結果として標準綴字に採用された重要な項目が2つある.<u> と <v> の分化,そして <i> と <j> の分化である.それぞれの分化の概要については,「#373. <u> と <v> の分化 (1)」 ([2010-05-05-1]),「#374. <u> と <v> の分化 (2)」 ([2010-05-06-1]),「#1650. 文字素としての j の独立」 ([2013-11-02-1]) で触れた通りだが,これを意図的に強く推進しようとした人物が Hart その人だった.Horobin (120--21) は,この Hart の貢献について,次のように評価している.

In many ways Hart's is a sensible, if slightly over-idealized, view of the spelling system. Some of the reforms introduced by him have in fact been adopted. Before Hart the letter <j> was not a separate letter in its own right; in origin it is simply a variant form of the Roman letter <I>. In Middle English it was used exclusively as a variant of the letter <i> where instances appear written together, as in lijf 'life', and is common in Roman numerals, such as iiij for the number 4. . . . Hart advocated using the letter <j> as a separate consonant to represent the sound /dʒ/, as we still do today. A similar situation surrounds the letters <u> and <v>, which have their origins in the single Roman letter <V>. In the Middle English period they were positional variants, so that <v> appeared at the beginning of words and <u> in the middle of words, irrespective of whether they represented the vowel or consonant sound. Thus we find Middle English spellings like vntil, very, loue, and much. Hart's innovation was to make <u> the vowel and <v> the consonant, so that their appearance was dependent upon use, rather than position in the word.

現代の正書法につらなる2対の文字素の分化について,Hart のみの貢献と断じるわけにはいかない.しかし,彼のラディカルな提案のすべてが水泡に帰したわけではなかったということは銘記してよい.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2015-12-03 Thu

■ #2411. 英語の <w> = "double u" とフランス語の <w> = "double v" [w][grapheme][alphabet][norman_french][u][v]

英語のアルファベットの23文字目の <w> は,英語では double u と称するが,フランス語では double vé と称する (cf. Italian doppio vu, Spanish uve doble, Portuguese vê dobrado) .この呼び方の違いは,<u> と <v> が同一の文字素として認識されていた時代の混同に基づいている (cf. 「#373. <u> と <v> の分化 (1)」 ([2010-05-05-1]),「#374. <u> と <v> の分化 (2)」 ([2010-05-06-1])) .

もともとラテン語には <w> の文字はなく,/w/ 音は <v> あるいは <u> の文字で表記していた.古典期以降,7世紀までに /w/ 音自体がより子音的な /v/ へと発達し,音素としても文字素としても w は消えていった.その後の事情について,梅田 (73) に語ってもらおう.

ところが,ラテン語では消失した [w] は,ゲルマン系言語では特徴的に残っていた.特に,語頭においては [w] は顕著で,どうしても [w] を表す記号が必要となった.そこで7世紀ごろに一番近い音を表わす u を重ねて uu という表記法を発明したのである.w の名前 double-u はそのことをよく表わしている.フランス語では,double-v [dublve] と呼ばれる.

このようにして発明された uu はノルマンディーに広がり,ノルマン・フレンチのなかのゲルマン語に残る [w] を表現する文字として使われた.一方イングランドでは8世紀ごろに,uu はルーン文字から借用した ƿ (wen) にとって替わられて次第に使われなくなった.そして uu は11世紀にノルマン人によって w として逆輸入されるのである.

このようなことから,語頭に w をもつ言葉のほとんどが本来語,あるいは,ゲルマン語系の言葉である.例えば,way, wake, walk, week, west, wide, work, word, world は本来語であり,window, want, weak, wing などはデーン人がもたらした言葉であり,wait, war, ward, wage, wicket, wise, warranty などはノルマン人がもたらしたゲルマン語起源の言葉である.

OED の W, n. の語源欄より補足すると,古英語ではいくつかの Northumbrian のテキストで <uu> の使用が規則的だったが,8世紀にルーン文字からの <ƿ> (West-Saxon wynn, Kentish wenn) に置き換えられた.その後,<ƿ> は1300年くらいに消滅している.

さて,"double u" か "double v" かの問題に戻ろう.古英語には <v> が存在しなかったし,その後も近代英語に至るまで <v> は <u> の異文字体ととらえられていた.このような事情から,英語において <w> の呼称として "u" が採用され,"double u" として固定したのは不思議ではない.一方,ノルマン・フレンチにおいては子音字としての <v> がすでに存在しており,英語から導入されたこの新しい文字も,<v> と同様に子音を表わすのに用いられたため,<v> の重なった字形として迎え入れられ,"double v" と呼ばれるようになったのだろう.

<w> と関連して,「#1825. ローマ字 <F> の起源と発展」 ([2014-04-26-1]) の記事も参照されたい.

・ 梅田 修 『英語の語源事典』 大修館書店,1990年.

2015-12-01 Tue

■ #2409. 漢字平仮名交じり文の自由さと複雑さ [grammatology][writing][orthography][japanese][kanji][hiragana][alphabet]

「#2392. 厳しい正書法の英語と緩い正書法の日本語」 ([2015-11-14-1]) で話題にしたように,現代日本語の通常の表記法である漢字平仮名交じり文は,古今東西でまれにみる自由さを持ち合わせている.エジプト学者の加藤 (218) は,これに類する例は,エジプト聖刻文字くらいしかないのではないかと述べている.

日本語の文章を書くとき,漢字とカナとを適度に配合できる「自由さ」は,古代エジプト語において表意文字,表音文字,決定詞を配合したような場合を除けば,現在では他の国にほとんど例のない「自由さ」であろう.しかし,この自由さのために,私たちは,日本文を書く場合にも読む場合にも,無意識のうちに,無駄なエネルギーを費やしているのかもしれないし,またこの自由さが,知らず知らずのうちに「正確な文章」よりも「ムードによる文章」をつづらえる傾向を私たちのあいだにうえつけているかもしれない.ともかく,この種の自由さ,便利さは,児童や外国人が日本の文字を習得する場合に,かえって一つの障害となっているのではなかろうか.

なるほど,漢字平仮名交じり文は積極的にとらえれば自由で便利となるが,消極的にとらえれば不正確で主観的ということになる.

また,漢字平仮名交じり文は,日本語母語話者にとっても非母語話者にとっても,学習するうえで難解であることは間違いない.すでにこの慣習に慣れてしまっている者にとっては,その難解さを感じにくいのだが,表語文字体系である漢字と表音文字体系である平仮名を混在させているというのは,理屈の上でたいへん込み入っているということは了解できるだろう.しかも,表語文字体系である漢字のなかでも字音と字訓が区別されており,複雑さが倍増するということも,理屈の上で想像されるだろう.この辺りの事情について,日本語の文字体系の発達史と関連づけながら,藤枝 (217--18) が以下のように鋭く洞察している.

もともと漢字は表音文字であると同時に表意文字であるが,仮名は漢字の表意の方をすてて表音だけを採った.そうなると文章がやたらに長くなるので,日本語の文章の間に漢字をそのまま挟むという芸当をやるようになった.芸当と呼ぶのは,そこで漢字は時に本来の音が無視せられて,日本訓みせられるからである.つまり,表音をすてて表意だけを採る.また,本来の音と意味とをそのままに漢語も挟みこむ.全く融通無碍の芸当という外はない.その結果として,われわれが受けてきた学校教育では,極めて多くの時間,というより年月が,この芸当の習得に充てられることになった.

ここでは,中国語の表語文字体系である漢字が日本において字音,字訓,仮名の3種類へと分化し,その3種がすべて用いられている事実が,驚きとともに述べられている.日本で発達した文字体系とその使用法について,藤枝の説明をもう少し補足しよう.中国語の漢字に形・音・義の3つの属性が備わっていることを前提とすると,日本語表記のために発達した字音,字訓,仮名の3種は,件の漢字の属性を次のように保持したり変化させたりした.

| 形 | 音 | 義 | |

|---|---|---|---|

| 絖???? | 篆???? | 篆???? | 篆???? |

| 字訓 | 保持 | 日本語化 | 保持 |

| 仮名 | 超草書体化 | 保持/日本語化 | 捨象 |

この3種の異なる文字使用について,いずれも字体の起源は漢字にあるという点が重要である.

さて,この複雑さを英語とローマン・アルファベットを用いた比喩で再現してみたい.古代日本人の接触したのが,中国語と漢字ではなく,英語とローマン・アルファベットであったと想像してみよう.彼らは,相手が英語で "he went to church yesterday." と話して書くのを,聞いて読んだ.英語を通じて初めてアルファベットに接した日本人は,数世紀の間,この言語と文字体系を学び,この文字体系によって自分たちの母語である日本語を表記する方法を探った.そして,試行錯誤の末についにそれを手に入れた.

hewayesterdayCHURCHnigotta.

すべてはアルファベットと,その変異であるイタリック体と大文字で書かれている.通常字体の部分は字訓で,大文字体の部分は字音で,イタリック体の部分は日本語音として読むというのがルールである.したがって,この文は /karewakinoːʧaːʧiniitta/ (彼は昨日チャーチに行った)と音読できる.

漢字平仮名交じり文を日常的に読んでいる者は,このようなことを当たり前に実践しているのである.(もっとも,表語文字である漢字を表音文字であるアルファベットに喩えているので,完全な比喩にはならない.あしからず.)

・ 加藤 一郎 『象形文字入門』 講談社〈講談社学術文庫〉,2012年.

・ 藤枝 晃 『文字の文化史』 岩波書店,1971年.1991年.

2015-11-30 Mon

■ #2408. エジプト聖刻文字にみられる字形の変異と字体の不変化 [hieroglyph][grammatology][grapheme][alphabet][kanji][hiragana][katakana][speed_of_change][religion]

英語や日本語の字体や字形について,共時的な変異と通時的な変化に関心をもっている.ここでいう字体とは emic な単位,字形とは etic な単位を指し,それぞれ音韻論でいう音素 (phoneme) と異音 (allophone) に相当するものである.「#2401. 音素と文字素」 ([2015-11-23-1]) の用語を用いれば,文字素 (grapheme) と異文字体 (allograph) といってもよい.

歴史的にみて,ローマン・アルファベット,漢字,仮名などの文字体系における字形や字体の変異や変化は少なくなかった.文字単位の出入りは激しくみられたし,新たな書体や書風の分化や発達もしばしば生じてきた,ところが,加藤一郎(著)『象形文字入門』を読んでいて,エジプト聖刻文字 (hieroglyph) の変異と変化の様式(変化についてはその欠如の様式というべきか)に驚いた.

まず,字形の変異の様式について.ローマン・アルファベットや日本の文字においては,通常,字形の変異は,筆記具の種類,行草体の別,個人の筆記の癖などに依存する変異であり,ある程度幾何学的に記述されうるだろう.しかし,エジプト聖刻文字では,幾何学的というよりは美術的に記述されるもののようである.加藤 (142) によると,

このヒエログリフは諸民族の象形文字のなかでももっとも絵に近いもので,どの程度くわしく実物を写すべきであるかという規準がない.誰にでも読めるように,人物,鳥,獣を写す一定の方式があり,その輪郭はきまっていた.しかしこの輪郭のなかで,思いきりこまかに実物を写すことも,また簡単に仕上げることも自由であった.そこで美術家たちは,ちょうど南画の賛のように,同じ画面の浮彫りや絵に似つかわしい文字の製作をすることになった.

これは,字形の輪郭は一定だが,その中に描く要素の精緻さで字形を変異させているというに等しい.絵画的な要素を多分に含む象形文字ならではの,特異な字形の変異のさせ方である.

次に字体の不変化について.エジプト聖刻文字は,そこから実用的な行草書体の神官文字(ヒエラティック,hieratic)や民用文字(デモティック,demotic) という新たな文字体系を派生させたことは事実であるが,それ自身は独自の文字体系として3000年以上もの長きにわたって,基本的な字体を変化させることなく存続し続けた.これは,気の遠くなるような,驚くべき保守性である.同様の長い歴史を誇る漢字を比較してみれば,漢字という文字体系は3500年以上のあいだアイデンティティを連綿と継いできたものの,各字体については原初の甲骨文字や金石文から,篆書,隷書,楷書に至るまで相当な変化を遂げてきた.だが,エジプト聖刻文字ではそのような変化がなかったというのである.この点について,加藤 (52--53) は次のように述べている.

なぜこの型がくずれなかったのであろうか.もともと美術は神である王に奉仕するものであったので,一度型がきまると,後代の美術家は神を冒瀆することを恐れて変更しようとしなかったのか,それとも神である王自身が変更を許さなかったのであろうか.

宗教的権威(及び古代においてそれと分かち難い世俗的権威)が付されたがゆえに,字体の変化を許されなかったということは確かにあるだろう.まさに「聖なる象形文字」である.

中国でも秦の始皇帝の制定した篆書は,神の字体,王の字体として長らく威信を誇り,官職の印を経て現代の印鑑にまで,ある種の権威を保ち続けている.エジプト聖刻文字と篆書には,彫る文字だったという共通点も指摘されよう.アルファベットや仮名には,そこまで権威が付される機会がなかったために,字体も自由闊達に変化してきたのではないか.

関連して,「#753. なぜ宗教の言語は古めかしいか」 ([2011-05-20-1]) も参照.

・ 加藤 一郎 『象形文字入門』 講談社〈講談社学術文庫〉,2012年.

2015-11-27 Fri

■ #2405. 綴字と発音の乖離 --- 英語綴字の不規則性の種類と歴史的要因の整理 [spelling_pronunciation_gap][spelling][pronunciation][writing][orthography][hel_education][alphabet][link][grahotactics]

現代英語における綴字と発音の乖離の問題については,spelling_pronunciation_gap の多くの記事で取り上げてきた.とりわけその歴史的要因については,「#62. なぜ綴りと発音は乖離してゆくのか」 ([2009-06-28-2]) でまとめた.今回は英語綴字について言われる不規則性の種類と,それが生じた歴史的要因に注目し,改めて関連する事情を箇条書きで整理したい.各項の説明は,関連する記事のリンクにて代える.

[ 不規則性の不満の背後にある前提 ]

(1) アルファベットは表音文字体系を標榜している以上「1文字=1音」を守るべし (see #1024)

(2) 綴字規則に例外あるべからず (see #503)

(3) 1つの単語に対して1つの決まった綴字があるべし,という正書法 (orthography)の発想 (see ##53,54,194)

[ 不規則性の種類 ]

(1) 1つの文字(列)に対して複数の音: <o> で表わされる音は? <gh> で表わされる音は? (see ##210,1195)

(2) 1つの音に対して複数の文字(列): /iː/ を表わす文字(列)は? /k/ を表わす文字(列)は? (see #2205)

(3) 黙字 (silent_letter): climb, indict, doubt, imbroglio, high, hour, marijuana, know, half, autumn, receipt, island, listen, isthmus, liquor, answer, plateaux, randezvous

(4) 形態音韻上の交替: city/cities, swim/swimming, die/dying (see #1284)

(5) 綴字のヴァリエーション: color/colour, center/centre, realize/realise, jail/gaol (see #94)

[ 不規則性の歴史的要因 ]

(1) 英語は,音素体系の異なるラテン語を表記するのに最適化されたローマン・アルファベットという文字体系を借りた (see ##423,1329,2092)

(2) 英語は,諸言語から語彙とともに綴字体系まで借用した (see #2162)

(3) 綴字の標準を欠く中英語期の綴字習慣の余波 (see ##562,1341,1812)

(4) 各時代の書写の習慣,美意識,文字配列法 (graphotactics) (see ##91,223,446,1094,2227,2235)

(5) 語源的綴字 (see etymological_respelling)

(6) 表音主義から表語主義への流れ (see ##1332,1386,1760,2043,2058,2059,2097,2312,2344)

(7) 音はひたすら変化するが,文字は保守的 (see ##15,2292)

(8) 綴字標準化の間の悪さ (see ##1902,297,871,312)

(9) 変種間,位相間の綴字ヴァリエーション (see #ame_bre spelling)

(10) 綴字改革の難しさ (see spelling_reform)

[ 前提を疑う必要 ]

(1) アルファベットは表音文字体系だが,単語を表記するためにそれを組み合わせた単位である綴字は表語的である

(2) 1つの単語に対して1つの決まった綴字があるべしという正書法の発想は,多くの言語において近代以降に特徴的な考え方である (see #2392)

(3) 綴字規則には例外が多いが,個々の例外の多くは歴史的に説明される

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2015-11-11 Wed

■ #2389. 文字体系の起源と発達 (1) [grammatology][writing][alphabet][kanji]

古今東西の文字体系が歴史上いかに発展してきたかという問題について,「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1]),「#2341. 表意文字と表語文字」 ([2015-09-24-1]),「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1]),「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]),「#1853. 文字の系統 (2)」 ([2014-05-24-1]),「#2344. 表意文字,表語文字,表音文字」 ([2015-09-27-1]) で関連する話題を扱ってきた.今回は,文字の起源と発達の概略を記したい.

人類史において文字の誕生がいつのことだったかは,論者によって数千年の開きがある.紀元前3万年頃に陰画手像が出現し,遠く後世の文字につながる可能性が指摘されているが,カルヴェ (23) の引用するように「文字が地上のどこに生まれたかなどと詮索するのはむなしいことである.ある社会が象徴的事物を描きつつ一連の物質的記号を残そうとし,媒体を選び,そこに表記する,こういった社会がある限り文字出現の地点はどこにもあるのである.いくつもの社会が原始的媒体(洞窟壁画)とか保存不能の媒体(粘土以外のもの)を選択したと思われる」.絵画と並んで,文字の前段階に相当するものとして,古代インカ帝国で行われた結縄 (quipu) という記録法も知られている.縄の種類や結び目や色合いによって,数やその他の意味を表わすものである.これらの最古の記号と呼べるものがどの程度密接に言語単位と結びついていたかは計り知れず,それが文字なのか,あるいは文字の前段階にすぎないのかの判断は難しい.

しかし,前4000年頃までにはスサ(現イラン)で土器に書かれた文字らしき記号が現われ,前3300年頃にはメソポタミア南部でも文字と解釈できるような記号が出現した.これらの文字は絵文字や象形文字 (pictogram) と呼ばれる.絵文字は,その絵が指し示す事物そのものに対応し,例えば鳥の輪郭であればその鳥を指すなど,最も原始的な文字として世界各地から発見されている.紀元前1500年頃の中国の象形文字(漢字)や現在の道路標識を含む「ピクトグラム」も,絵文字としての性格を有する (「#2244. ピクトグラムの可能性」 ([2015-06-19-1])) .具体的な形をもたない抽象的な概念を表わすのに,漢字の「上」や「下」のように横線の上方や下方に点を打った記号から発達した指事文字も,同じように原始的な文字である.これら最初期の文字は,語という言語単位と密接に結びついていることから,表語文字 (logogram) と呼ぶことができる.漢字が表語文字の典型であるが,語彙の規模に匹敵する数の文字があるといってよく,5万種ほどもあるといわれる.基本文字に限れば2千種程度に収まるものの,相当な数であることは間違いない.

表語文字の次の段階として,表音文字 (phonogram) が生まれた.表語文字は語という記号を表わすが,語には必然的に音形(記号論でいう聴覚映像)が内包されているので,その文字をもって音形を直接に表わそうという契機が生じた.最初は複数音のまとまり,典型的には音節を文字に対応させた音節文字 (syllabic) の発達することが多い.日本語の仮名はそのようにして生じた典型的な音節文字である.表語文字に比べて文字数は格段と少なくなり,数十から数百の間に収まることが多い.

音節文字からさらに分節化が進むと,文字と音素が結びつく音素文字あるいは単音文字 (alphabet) が生まれた.これは非常に経済的な文字体系で,文字数は20?30個ほどに収まることが多い.ギリシア・アルファベット,ローマン・アルファベット,ルーン文字,オガム文字など複数の音素文字が存在するが,いずれも起源は北部セミ文字 (North Semitic) と呼ばれる,パレスチナやシリアなどで紀元前1700年くらいに用いられた原初アルファベットに遡る (「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1])) .

このように,古今東西の文字の発達は表語文字から表音文字へと進んできたのであり,その反対の方向ではない.表語文字の段階で体系的にとどまっているものは漢字くらいであり,ほとんどの文字体系が表音性を指向してきたことは事実である.しかし,このことは表音文字のほうが表語文字よりも優れているということを意味するわけではない.文字体系の評価は,それが対象となる言語をいかによく書き表すことができるかという点にかかっているのであり,その文字体系の類型的な区分によって自動的に定まるものではない.また,それは対象となる言語の性質にも依存するだろう.

なお,絵画的な記号から表語文字への発展と前後して,表意文字 (ideogram) の発達を想定することができるかもしれない.絵文字が指示対象の事物やそれを表わす語に対応するにとどまらず,それと慣習的に結びつけられた種々の意味をも表わすようになることがある.例えば前2700年頃に現われたシュメール文字の初期のものでは,星をかたどる幾何学的記号は「夜」「暗い」「黒い」など「星」と慣習的に関連づけられた意味をも表わした.日本語における「上」という漢字は「うえ」「うわ」「かみ」「じょう」「のぼ(る)」「あが(る)」「あげ(る)」という数々の語に対応しており,複表語文字とでも呼びたくなるほどだが,「ある基準より高いところ」という共通の意味が認められる点では,むしろ表意文字と考えるほうが妥当であるという意見もある.だが,一方で,純粋な表意文字(や表意文字体系)というものがありうるのかという議論もあることを付け加えておこう.表意文字を認めるにせよ,たいていは他の種類の文字と組み合わさって用いられると考えてよい.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ 著,矢島 文夫 監訳,会津 洋・前島 和也 訳 『文字の世界史』 河出書房,1998年.

2015-08-26 Wed

■ #2312. 音素的表記を目指す綴字改革は正しいか? [spelling_reform][spelling_pronunciation_gap][spelling][grapheme][grammatology][alphabet][writing][medium]

Roman alphabet という表音文字を用いる英語にあって,連綿と続いてきた綴字改革の歴史は,時間とともに乖離してきた綴字と発音の関係を,より緊密な関係へと回復しようとする試みだったと言い換えることができる.標題のように,より厳密な音素的表記への接近,と表現してもよい.

綴字改革は英語で "spelling_reform" と呼ばれるが,reform とは定義によれば "change that is made to a social system, an organization, etc. in order to improve or correct it" (OALD8) であるから「誤ったものを正す」という含意が強い.つまり,綴字改革を話題にする時点で,すでに既存の綴字体系が「誤っている」ことが,少なくとも何ほどか含意されていることになる.では,いかなる点で誤っているのか.ほとんど常に槍玉にあげられるのは,綴字に表音性が確保されていないという点だろう.実際のところ,現代英語の綴字は,以下の記事でも見てきたとおり,表語的(表形態素的)な性格が強いと議論することができるのであり,相対的に表音的な性格は弱い.

・ 「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1])

・ 「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1])

・ 「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1])

・ 「#2058. 語源的綴字,表語文字,黙読習慣 (1)」 ([2014-12-15-1])

・ 「#2059. 語源的綴字,表語文字,黙読習慣 (2)」 ([2014-12-16-1])

・ 「#2097. 表語文字,同音異綴,綴字発音」 ([2015-01-23-1])

しかし,表音素的表記がより正しいという前提は,そもそも妥当なのだろうか.(漢字がその典型とされる)表形態素的表記は,それほど悪なのだろうか.この点について,安井・久保田 (92) の指摘は的確である.

つづり字改良という仕事は,要するに,「もっと音素的表記への改良」ということに,ほかならない.が,最も純粋に音素的である書記法が,あらゆる点で最良のものであるかというと,この場合も,それが一概によいともいえないのである.特に,書記言語を音声言語と対等な一次的言語の一つと考える立場からすれば,書記言語は言語音声をよく表していなければならなないということさえいえなくなってくる〔中略〕.英語にせよ,日本語にせよ,音素的表記でさえあれば,ただちに最良の表記法であるという考えは修正されるべきである.

引用で触れられているように,書記言語の独立性というより一般的な問題も,合わせて考慮されるべきだろう.writing という medium の独立性については,「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1]),「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]) などの記事を参照されたい.

・ 安井 稔・久保田 正人 『知っておきたい英語の歴史』 開拓社,2014年.

2015-08-21 Fri

■ #2307. 綴字の余剰性 (2) [spelling][redundancy][statistics][information_theory][alphabet][final_e][silent_letter]

「#2249. 綴字の余剰性」 ([2015-06-24-1]) で取り上げた話題.別の観点から英語綴字の余剰性を考えてみよう.

Roman alphabet のような単音文字体系にあっては,1文字と1音素が対応するのが原理的に望ましい.しかし,言語的,歴史的,その他の事情で,この理想はまず実現されないといってよい.現実は理想の1対1から逸脱しているのだが,では,具体的にはどの程度逸脱しているのだろうか.

ここで,「#1159. MRC Psycholinguistic Database Search」 ([2012-06-29-1]) を利用して,文字と音素の対応の度合いをおよそ計測してみることができる.もし理想通りの単音文字体系であれば,単語の綴字を構成する文字数と,その発音を構成する音素数は一致するだろう.英語語彙を構成する各単語について,文字数と音素数の比を求め,その全体の平均値などの統計値を出せば,具体的な指標が得られるはずだ.綴字が余剰的 (redundancy) であるということはこれまでの議論からも予想されるところではあるが,具体的に,文字数対音素数の比は,2:1 程度なのか 3:1 程度なのか,どうなのだろうか.

まずは,MRC Psycholinguistic Database Search を以下のように検索して,単語ごとの,文字数,音素数,両者の比(=余剰性の指標)の一覧を得る(SQL文の where 以下は,雑音を排除するための条件指定).

select WORD, NLET, NPHON, NLET/NPHON as REDUNDANCY, PHON from mrc2 where NPHON != "00" and WORD != "" and PHON != "";

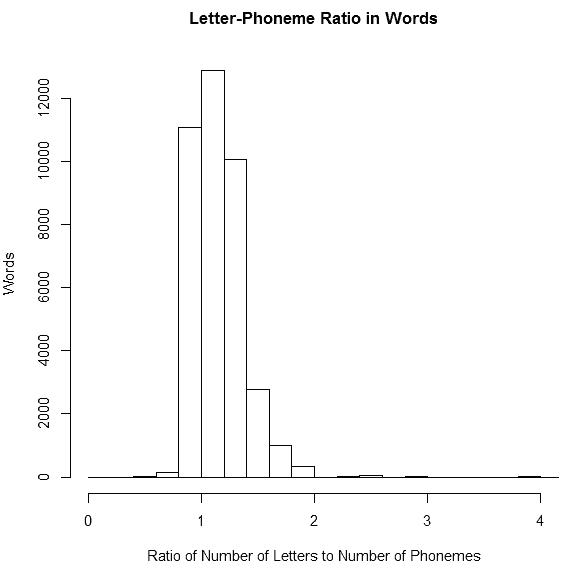

この一覧をもとに,各種の統計値を計算すればよい.文字数と音素数の比の平均値は,1.192025 だった.比を0.2刻みにとった度数分布図を示そう.

文字数別に比の平均値をとってみると,興味深いことに3文字以下の単語では余剰性は 1.166174 にとどまり,全体の平均値より小さくなる.一方,4文字から7文字までの単語では平均より高い 1.231737 という値を示す.8文字以上になると再び余剰性は小さくなり,1.157689 となる.文字数で数えて中間程度の長さの単語で余剰性が高く,短い単語と長い単語ではむしろ相対的に余剰性が低いようだ.この理由については詳しく分析していないが,「#1160. MRC Psychological Database より各種統計を視覚化」 ([2012-06-30-1]) でみたように,英単語で最も多い構成が8文字,6音素であるということや,final_e をはじめとする黙字 (silent_letter) の分布と何らかの関係があるかもしれない.

さて,全体の平均値 1.192025 で示される余剰性の程度がどれくらいのものなのか,ほかに比較対象がないので評価にしにくいが,主観的にいえば理想の値 1.0 から案外と隔たっていないなという印象である.英単語における文字と音素の関係は,「#2292. 綴字と発音はロープでつながれた2艘のボート」 ([2015-08-06-1]) の比喩でいえば,そこそこよく張られた短めのロープで結ばれた関係ともいえるのではないか.

ただし,今回の数値について注意すべきは,英単語における文字と音素の対応を一つひとつ照らし合わせてはじき出したものではなく,本来はもっと複雑に対応するはずの両者の関係を,それぞれの長さという数値に落とし込んで比を取ったものにすぎないということだ.最終的に求めたい綴字の余剰性そのものではなく,それをある観点から示唆する指標といったほうがよいだろう.それでも,目安となるには違いない.

2015-07-25 Sat

■ #2280. <x> の話 [alphabet][grapheme][x][pronunciation][spelling][verners_law]

英語アルファベットの24文字目の <x> には,日陰者のイメージがつきまとう.まず,1文字なのに2つの子音結合 /ks/ に対応するというのが怪しい.頻度の点からも,「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」 ([2010-03-01-1]) で示した通り,<z>, <q>, <j> に次いで稀な文字である.無ければ無いで済ませられそうな文字だ.

英語史における <x> の役割を簡単に振り返ってみよう.この文字素は,確かに /ks/ あるいは /hs/ に対応する文字として古英語から見られた.しかし,eax (axe), fleax (flax), fox, oxa (ox), siex (six), wæx (wax) などの一握りの単語に現われるのみで,当初から目立った文字ではなかった (Upward and Davidson 62) .これらの単語は,現代英語へも <x> を保ったまま伝わっている.その後,中英語期に入ると,方言によっては <x> を多用するものもあったが (cf. 「#663. 中英語方言学における綴字と発音の関係」 ([2011-02-19-1])) ,やはり概して頻度の高い文字ではなかった.

しかし,初期近代英語期になると,<x> はラテン語やギリシア語からの借用語に多く含まれていたために,これまでの時代に比べて出現頻度が増した.接頭辞 ex- をもつ多数の語に加え,語中で anxious, approximate, auxiliary, axis, maximum, nexus, noxious, toxic などに現われたし,語末でも apex, appendix, crux, index などが入った.ほかにも complexion, crucifixion, connexion, inflexion などの -xion 語尾や,近代フランス語からの faux pas, grand prix,さらにフランス語の複数形を表わす bureaux, chateaux, jeux など,<x> の生じる機会が目に見えて増した.

<x> はとりわけ専門的な借用語語彙に多く現われる.語頭,語中,語末それぞれの環境に現われる <x> の例をもう少し見てみよう (Upward and Davidson 213--14) .

[語頭]: xenophobia, Xerox, xylophone

[語中]: anorexia, apoplexy, asphyxia, axiom, axis, dyslexia, galaxy, lexical, hexagon, oxygen, paroxysm, taxonomy

[語末]: anthrax, calx, calyx, climax, coccyx, helix, larynx, onyx, paradox, phalanx, pharynx, phlox, phoenix, sphinx, syntax, thorax

このようにラテン語やギリシア語を中心とした借用語彙の貢献が大きいが,そのほかにも古英語から続く前述の語群が <x> を保持したばかりでなく,cox (< cockswain) や smallpox (< pl. of small pock) などの短縮によって作られた語に <x> が見られるようになったことが注目される.20世紀には,同様の短縮の過程を経て sox (< socks), fax (< facsimile), proxy (< proc'cy < procuracy) が生まれている.

The X of cox 'boatman' arose from cockswain, while pox (as in smallpox) was respelt from the plural of pock (as in pockmarked). These replacements of CC or CKS by X are first attested in EModE; other examples are 20th-century: sox for socks, fax from facsimile. Proxy < proc'cy < procuracy. (Upward and Davidson 168)

さて,現代英語における <x> の発音への対応を,Carney (377--78) に拠って見てみよう.語頭では,上記の第1群の語にみられる通り /z/ が基本である.ただし,例外として Xhosa /ˈkoʊsə/ や Xmas /ˈkrɪsməs, ˈɛksməs/ には注意 (<Xmas> は Christ の語頭子音に対応するギリシア語文字 <Χ> に由来).語頭以外では,続く母音に強勢があれば /gz/ がルールだ (ex. exact, exaggerate, exalt, examine, executive, exempt, exert, exhibit, exhort, exist, exonerate, exotic, exult) .それ以外は,/ks/ が基本である (ex. axe, boxing, extra, fox, mixture, orthodox, praxis, texture, vixen, wax) . 派生語間での /ks/ と /gs/ の交替については,「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]) と「#2230. 英語の摩擦音の有声・無声と文字の問題」 ([2015-06-05-1]) を参照されたい.ほかには,<i> や <u> の前位置で,/kʃ/ となることがある (ex. anxious, connexion, flexure, luxury) .

<z> が歴史的に日陰者だったことは「#446. しぶとく生き残ってきた <z>」 ([2010-07-17-1]) でも確認したとおりだが,<x> も負けていない.未知の人物や数を表わすのに x をもってする慣習があるが,この由来は不詳である.もしかすると,原因なのか結果なのか,ここには <x> の日陰者としての歩みが関与しているのではないかとも疑われる・・・.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2015-06-24 Wed

■ #2249. 綴字の余剰性 [spelling][orthography][cgi][web_service][redundancy][information_theory][punctuation][shortening][alphabet][q]

言語の余剰性 (redundancy) や費用の問題について,「#1089. 情報理論と言語の余剰性」 ([2012-04-20-1]),「#1090. 言語の余剰性」 ([2012-04-21-1]),「#1091. 言語の余剰性,頻度,費用」 ([2012-04-22-1]),「#1098. 情報理論が言語学に与えてくれる示唆を2点」 ([2012-04-29-1]),「#1101. Zipf's law」 ([2012-05-02-1]) などで議論してきた.言語体系を全体としてみた場合の余剰性のほかに,例えば英語の綴字という局所的な体系における余剰性を考えることもできる.「#1599. Qantas の発音」 ([2013-09-12-1]) で少しく論じた通り,例えば <q> の後には <u> が現われることが非常に高い確立で期待されるため,<qu> は余剰性の極めて高い文字連鎖ということができる.

英語の綴字体系は全体としてみても余剰性が高い.そのため,英語の語彙,形態,統語,語用などに関する理論上,運用上の知識が豊富であれば,必ずしも正書法通りに綴られていなくとも,十分に文章を読解することができる.個々の単語の綴字の規範からの逸脱はもとより,大文字・小文字の区別をなくしたり,分かち書きその他の句読法を省略しても,可読性は多少落ちるものの,およそ解読することは可能だろう.一般に言語の変化や変異において形式上の短縮 (shortening) が日常茶飯事であることを考えれば,非標準的な書き言葉においても,綴字における短縮が頻繁に生じるだろうことは容易に想像される.情報理論の観点からは,可読性の確保と費用の最小化は常に対立しあう関係にあり,両者の力がいずれかに偏りすぎないような形で,綴字体系もバランスを維持しているものと考えられる.

いずれか一方に力が偏りすぎると体系として機能しなくなるものの,多少の偏りにとどまる限りは,なんとか用を足すものである.主として携帯機器用に提供されている最近の Short Messages Service (SMS) では,使用者は,字数の制約をクリアするために,メッセージを解読可能な範囲内でなるべく圧縮する必要に迫られる.英語のメッセージについていえば,綴字の余剰性を最小にするような文字列処理プログラムにかけることによって,実際に相当の圧縮率を得ることができる.電信文体の現代版といったところか.

実際に,それを体験してみよう.以下の "Text Squeezer" は,母音削除を主たる方針とするメッセージ圧縮プログラムの1つである(Perl モジュール Lingua::EN::Squeeze を使用).入力するテキストにもよるが,10%以上の圧縮率を得られる.出力テキストは,確かに可読性は落ちるが,慣れてくるとそれなりの用を足すことがわかる.適当な量の正書法で書かれた英文を放り込んで,英語正書法がいかに余剰であるかを確かめてもらいたい.

2015-01-31 Sat

■ #2105. 英語アルファベットの配列 [writing][grammatology][alphabet][phonetics][greek][latin][etruscan][grapheme]

昨日の記事「#2104. 五十音図」 ([2015-01-30-1]) の終わりにアルファベットの配列について触れたので,今回はその話題を.なぜ英語で用いられるアルファベットは「ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ」という並び順なのだろうか.

文字の配列の原理として,4種類が区別される(大名, p. 155).

(1) 音韻論的分類法.音韻論の原理に基づくもので,昨日示した五十音図のほか,サンスクリット語の文字(悉曇,梵字),ハングルなどがある.

(2) 形態論的分類法.形字の原理に従うもので,漢和辞典の部首索引など.

(3) 意義論的分類法.意味の関連を考慮したもの.漢和辞典の部首は意符でもあるので,部分的には意義論的分類法に従っている.また,中国最古の字書『説文解字』では,文字の並びそれ自身が意味をもっていたという点で,意義論的分類の一種と考えられる.千字文,「あめつちの詞」,「いろは」 (cf. 「#1005. 平仮名による最古の「いろは歌」が発見された」 ([2012-01-27-1]))なども,字の並びが全体として章句を構成している点で,この分類に属する.

(4) 年代順的分類法.各文字が派生したり加えられたりした順に並べる原理.例えば,<Z> はラテン・アルファベットにおいて後から加えられたので,文字セットの最後に配されている等々.<G>, <X>, <I--J>, <U--V--W-Y> も同じ.仮名の「ん」も.

英語アルファベットはラテン・アルファベットから派生したものであり,後者が6世紀末にブリテン等に伝えられて以来,新たな文字が付け加わるなど,いくつかの改変を経て現代に至る.したがって,英語アルファベットの配列は,原則としてラテン・アルファベットの配列にならっている考えてよい.では,ラテン・アルファベットの配列は何に基づいているのか.それは,ギリシア・アルファベットの配列である.ギリシア・アルファベットの配列が基となり,それにいくつかの改変が加えられ,ラテン・アルファベットが成立した.

ギリシア・アルファベットからラテン・アルファベットに至る経緯には,前者の西方型の変種 (cf. 「#1837. ローマ字とギリシア文字の字形の差異」 ([2014-05-08-1])) やエトルリア語 (Etruscan) が関与しており,事情は複雑である.この過程で <C> から <G> が派生したり (cf. 「#1824. <C> と <G> の分化」 ([2014-04-25-1])) ,その <G> がギリシア・アルファベットでは <Z> の占めていた位置に定着したり,<Z> が後から再導入されたりした.また,<F> は「#1825. ローマ字 <F> の起源と発展」 ([2014-04-26-1]) でみたような経緯で現在の位置に納まった.<I--J> の分化や <U--V--W--Y> の分化 (cf. 「#1830. Y の名称」 ([2014-05-01-1])) も生じて,それぞれおよそ隣り合う位置に配された.このように種々の改変はあったが,全体としてはギリシア・アルファベットの配列が基盤にあることは疑いえない.

では,そのギリシア・アルファベットの配列の原理は何か.「#1832. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (1)」 ([2014-05-03-1]),「#1833. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (2)」 ([2014-05-04-1]) でみたように,ギリシア・アルファベットは,セム・アルファベット (Semitic alphabets) の1変種であるフェニキア・アルファベット (Phoenician alphabet) に由来する.したがって,究極的にはフェニキア・アルファベットなどの原初アルファベットの配列原理を理解しなければならない.

「#1832. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (1)」 ([2014-05-03-1]) に掲げた文字表の右端2列が,セム語における文字の名称と意味である.並び合っている1組の文字の意味が,「手」 (yod) と「曲げた手」 (kaf) ,「水」 (mēm) と「魚」 (nūn) のように何らかの関係をもっているところから考えると,少なくとも部分的には意義論的分類法に従っているのではないかと思われる節がある.一方,bet, gaml, delt は破裂音を表し,hé, wau (セム語ではこの位置にあった), zai は摩擦音を表し,lamd, mém, nun は流音を表すなど,音韻論的分類法の原理も部分的に働いているようにみえる.全体としても,およそ子音は調音位置が唇から咽喉へ,母音は低母音から高母音へと並んでいるかのようだ(大名,p. 157).

以上をまとめると,英語アルファベットの配列は,一部意義論的,一部音韻論的な原理で配列されたと思われるフェニキア・アルファベットに起源をもち,そこへギリシア・アルファベットとラテン・アルファベットの各段階において主として年代順的な原則により新しい文字が加えられるなど種々の改変がなされた結果である,といえる.関連して「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1]) も参照されたい.

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

2015-01-18 Sun

■ #2092. アルファベットは母音を直接表わすのが苦手 [grammatology][grapheme][vowel][alphabet][greek][latin][spelling][digraph][diacritical_mark]

「#1826. ローマ字は母音の長短を直接示すことができない」 ([2014-04-27-1]) で取り上げた話題をさらに推し進めると,標記のように「アルファベットは母音を直接表わすのが苦手」と言ってしまうこともできるかもしれない.この背景には3千年を超えるアルファベットの歴史がある.

「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]) でみたように,古代ギリシア人は子音文字であるフェニキアのアルファベットを素材として今から3千年ほど前に初めて母音字を創案したとされるが,その創案は,ギリシア語の子音表記にとって余剰的なフェニキア文字のいくつかをギリシア語の母音に当ててみようという,どちらかというと消極的な動機づけに基づいていた.つまり,母音を表す母音字を発明しようという積極的な動機があったわけではない.実際,ギリシア語の様々な母音を正確に表わそうとするならば,フェニキア・アルファベットからのいくつかの余剰的な文字だけでは明らかに数が不足していた.だが,だからといって新たな母音字を作り出すというよりは,あくまで伝統的な文字セットを用いて子音と同時にいくつかの母音「も」表わせるように工夫したということだ.フェニキア文字以後のローマン・アルファベットの歴史的発展の記述を Horobin (48--49) より要約すると,次のようになる.

The Origins of the Roman alphabet lie in the script used by Phoenician traders around 1000 BC. This was a system of twenty-two letters which represented the individual consonant sounds, in a similar way to modern consonantal writing systems like Arabic and Hebrew. The Phoenician system was adopted and modified by the Greeks, who referred to them as 'Phoenician letters' and who added further symbols, while also re-purposing existing consonantal symbols not needed in Greek to represent vowel sounds. The result was a revolutionary new system in which both vowels and consonants were represented, although because the letters used to represent the vowel wounds in Greek were limited to the redundant Phoenician consonants, a mismatch between the number of vowels in speech and writing was created which still affects English today.

この消極的な母音字の創案とその伝統は,そのままエトルリア文字,それからローマ字へも伝わり,結果的には現代英語にもつらなっている.もちろん,英語史を含め,その後ローマ字を用いてきた多くの言語変種の歴史的段階において,母音をより正確に表わす方法は編み出されてきた.英語史に限っても,二重字 (digraph) など文字の組み合わせにより,ある母音を表すということはしばしば行われてきたし,magic <e> (cf. 「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1])) にみられるような発音区別符(号) (diacritical mark; cf. 「#870. diacritical mark」 ([2011-09-14-1])) 的な <e> の使用によって先行母音の音質や音量を表す試みもなされてきた.だが,現代英語においても,これらの方法は間接的な母音表記にとどまり,ずばり1文字で直接ある母音を表記するという作用は限定的である.数千年という長い時間の歴史的視座に立つのであれば,これはアルファベットが子音文字として始まったことの呪縛とも称されるものかもしれない.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-12-06 Sat

■ #2049. <sh> とその異綴字の歴史 [grapheme][alphabet][consonant][spelling][orthography][timeline][ormulum][digraph]

英語史において無声歯茎硬口蓋摩擦音 /ʃ/ は安定的な音素だったといえるが,それを表わす綴字はヴァリエーションが豊富だった.近現代英語では二重字 (digraph) の <sh> が原則だが,とりわけ中英語では様々な異綴字が行われていた.その歴史の概略は「#1893. ヘボン式ローマ字の <sh>, <ch>, <j> はどのくらい英語風か」 ([2014-07-03-1]) で示し,ほかにも「#479. bushel」 ([2010-08-19-1]) や「#1238. アングロ・ノルマン写字生の神話」 ([2012-09-16-1]) の記事で関連する話題に軽く触れてきた.

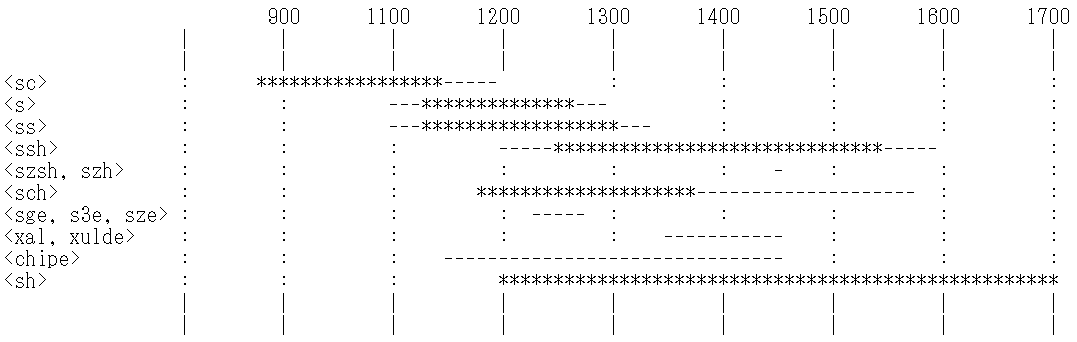

今回は OED sh, n.1 の説明に依拠して,英語史上,問題の子音がどのように綴られてきたのか,もう少し細かく記述したい.まずは,OED の記述に基づいてあらあらの年表を示そう.正確を期しているわけではないので,参考までに.

以下注記を加える.後期古英語の標準綴字だった <sc> は中英語に入ると衰微の一途をたどり,他の種々の異綴字に置き換えられることになった.この子音は当時のフランス語の音素としては存在しなかったため,フランス語で書くことに慣れていた中英語の写字生は,何らかの工夫を強いられることになった.最も単純な試みは単独の <s> を用いる方法で,初期近代英語では語頭と語末の /ʃ/ を表わすのに利用されたが,一般的にはならなかった.その点,重子音字 <ss> は環境を選ばずに用いられたこともあり,より広く用いられた.語中と語末では <ssh> も成功を収め,長く16世紀まで用いられた.16世紀の変わり種としては,Coverdale (1535) でしばしば用いられた <szsh> や <szh> が挙げられるが,あまりに風変わりで真似る者は出なかった.<ss> や <sch> のほかに中英語の半ばで優勢だった異綴字としては,現代ドイツ語綴字を思わせる <sch> を挙げないわけにはいかない.とりわけ語頭では広く行われ,北部方言では16世紀末まで続いた.

特定の語や形態素に現われる /ʃ/ を表わすのに,特定の綴字が用いられたケースがある.例えば she を表わすのに,13世紀には <sge>,

最後に,1200年頃の Ormulum でもすでに規則的に用いられていたが,<sh> が優勢な二重字として他を圧することになる.14世紀末のロンドン文書や Chaucer でも一般的であり,Caxton では標準となった.

近現代英語では,いくつかの語においてこの子音を表わすのに他の字を用いることもあるが,いずれも語源的あるいは発音上説明されるべき周辺的な例である.例えば,machine, schedule, Asia, -tion (cf. 「#2018. <nacio(u)n> → <nation> の綴字変化」 ([2014-11-05-1])) などである.

2014-10-20 Mon

■ #2002. Richard Hodges の綴字改革ならぬ綴字教育 [spelling_reform][spelling][orthography][alphabet][emode][final_e][silent_letter][mulcaster][diacritical_mark]

「#1939. 16世紀の正書法をめぐる議論」 ([2014-08-18-1]) や「#1940. 16世紀の綴字論者の系譜」 ([2014-08-19-1]) でみたように,16世紀には様々な綴字改革案が出て,綴字の固定化を巡る議論は活況を呈した.しかし,Mulcaster を代表とする伝統主義路線が最終的に受け入れられるようになると,16世紀末から17世紀にかけて,綴字改革の熱気は冷めていった.人々は,決してほころびの少なくない伝統的な綴字体系を半ば諦めの境地で受け入れることを選び,むしろそれをいかに効率よく教育していくかという実際的な問題へと関心を移していったのである.そのような教育者のなかに,Edmund Coote (fl. 1597; see Edmund Coote's English School-maister (1596)) や Richard Hodges (fl. 1643--49) という顔ぶれがあった.

Hodges については「#1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた」 ([2014-05-27-1]) でも触れたように,綴字史への関与のほかにも,当時の発音に関する貴重な資料を提供してくれているという功績がある.例えば Hodges のリストには,cox, cocks, cocketh; clause, claweth, claws; Mr Knox, he knocketh, many knocks などとあり,-eth が -s と同様に発音されていたことが示唆される (Horobin 129) .また,様々な発音区別符(号) (diacritical mark) を綴字に付加したことにより,Hodges は事実上の発音表記を示してくれたのである.例えば,gäte, grëat のように母音にウムラウト記号を付すことにより長母音を表わす方式や,garde, knôwn のように黙字であることを示す下線を導入した (The English Primrose (1644)) .このように,Hodges は当時のすぐれた音声学者といってもよく,Shakespeare 死語の時代の発音を伝える第1級の資料を提供してくれた.

しかし,Hodges の狙いは,当然ながら後世に当時の発音を知らしめることではなかった.それは,あくまで綴字教育にあった.体系としては必ずしも合理的とはいえない伝統的な綴字を子供たちに効果的に教育するために,その橋渡しとして,上述のような発音区別符の付加を提案したのである.興味深いのは,その提案の中身は,1世代前の表音主義の綴字改革者 William Bullokar (fl. 1586) の提案したものとほぼ同じ趣旨だったことである.Bullokar も旧アルファベットに数々の記号を付加することにより,表音を目指したのだった.しかし,Hodges の提案のほうがより簡易で一貫しており,何よりも目的が綴字改革ではなく綴字教育にあった点で,似て非なる試みだった.時代はすでに綴字改革から綴字教育へと移り変わっており,さらに次に来たるべき綴字規則化論者 ("Spelling Regularizers") の出現を予期させる段階へと進んでいたのである.

この時代の移り変わりについて,渡部 (96) は「Bullokar と同じ工夫が,違った目的のためになされているところに,つまり17世紀中葉の綴字問題が一種の「ルビ振り」に似た努力になっている所に,時代思潮の変化を認めざるをえない」と述べている.Hodges の発音区別符をルビ振りになぞらえたのは卓見である.ルビは文字の一部ではなく,教育的配慮を含む補助記号である.したがって,形としてはほぼ同じものであったとしても,文字の一部を構成する不可欠の要素として Bullokar が提案した記号は,決してルビとは呼べない.ルビ振りの比喩により,Bullokar の堅さと Hodges の柔らかさが感覚的に理解できるような気がしてくる.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ 渡部 昇一 『英語学史』 英語学大系第13巻,大修館書店,1975年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow