2018-11-21 Wed

■ #3495. Jespersen による滲出の例 [terminology][personal_pronoun][article]

「#3480. 膠着と滲出」 ([2018-11-14-1]) で,burger の「滲出」の例をみた.「滲出」を形態論上の問題として論じた Jespersen (384) は,次のように定義している.

By secretion I understand the phenomenon that one integral portion of a word comes to acquire a grammatical signification which it had not at first, and is then felt as something added to the word itself. Secretion thus is a consequence of a 'metanalysis' . . .; it shows its full force when the element thus secreted comes to be added to other words not originally possessing this element.

Jespersen は「滲出」の例として文法的なケースを念頭においていたようで,理解するのは意外と難しい.「滲出」の "a clear instance" として,所有代名詞 mine から n が滲出したケースを挙げているので,それを以下に解説する.

古英語では min, þin の n は語の一部であり,それ自体は特に有意味な単位ではなかった.しかし,中英語になると,後続音との関係で n の脱落する例が現われてきた.つまり,子音の前位置では n が保たれたものの,母音の前位置で n が消失する事例が増えてきた.一方,単独で「?のもの」を意味する所有代名詞として用いられる場合には,語源的な n は消えずに mine, thine などとして存続した.この段階になって,純粋に音韻的だった対立が機能的な対立へと転化され,現代的な my と mine, thy と thine の使い分けが発達することになった(関連して,不定冠詞 a と an の分化を扱った「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]) も参照).

さて,my, thy は上記の通り,歴史的には mine, thine の語の一部である n が脱落した結果の形ではあるが,my, thy がデフォルトの所有格と理解されるに及び,むしろそれに n を付加したものが mine, thine であるととらえられるようになった.つまり,n がどこからともなく,ある種の機能を帯びた音韻・形態として切り取られることになったのである.いったんこのような「有意味な」 n が切り取られて独立すると,これが他の数・人称・性の代名詞の所有格にも付加され,新たな所有代名詞 hisn, hern, ourn, yourn, theirn (ただし現代では非標準的)が生み出されることになった.これらは,明らかに n が「滲出」した証拠と理解することができる.

これらの -n を語尾にもつ所有代名詞については,「#2734. 所有代名詞 hers, his, ours, yours, theirs の -s」 ([2016-10-21-1]),「#2737. 現代イギリス英語における所有代名詞 hern の方言分布」 ([2016-10-24-1]) を参照.

・ Jespersen, Otto. Language: Its Nature, Development, and Origin. 1922. London: Routledge, 2007.

2018-01-22 Mon

■ #3192. 西,北,東ゲルマン語群の間にみられる音韻・形態・統語上の主要な差違 [germanic][comparative_linguistics][verners_law][inflection][article][rhotacism][i-mutation][oe][gothic][old_norse]

ゲルマン祖語が紀元前3世紀頃に西,北,東のグループへ分裂していく際に,それぞれ独自の言語変化が生じた.結果として,起源を同じくする言語項の間に,ある種の対応関係が見いだされることになった.Algeo and Pyles (82--83) にしたがって,主要な変化と対応関係を6点挙げよう.

(1) ゲルマン祖語ではいくつかの名詞の主格単数形は *-az で終わっていた (ex. *wulfaz 「狼」) .この語尾は西ゲルマン語群では失われ (Old English wulf),北ゲルマン語群では -r となり (Old Icelandic ulfr),東ゲルマン語群では -s となった (Gothic wolfs) .

(2) ゲルマン祖語では動詞の2・3単現形がそれぞれ区別されていた.西・東ゲルマン語群では区別され続け,OE では bindest (you bind), bindeþ (he/she/it binds) となり,Go では bindis, bindiþ のごどくだったが,北ゲルマン語群では2単現形の -r が3単現形をも呑み込み,ともに bindr となった.

(3) 北ゲルマン語群では定冠詞が名詞に後続するようになった (ex. ulfrinn (the wolf)) が,西・東ゲルマン語ではそのような変化は起こらなかった.

(4) Verner's Law の出力としての *z は,西・北ゲルマン語群では r となった (= rhotacism) が,東ゲルマン語群では s となった.例として,OE ēare (ear), OIc eyra, Go auso.

(5) 西・北ゲルマン語群では i-mutation が生じて,例えば OE mann (man) に対してその複数形 menn (men) となったが,Go では単数形 mannan に対して複数形 mannans となり母音変化を反映していない.

(6) 西ゲルマン語群では Verner's Law の出力としての *ð は d となったが,北・東ゲルマン語群では摩擦音にとどまった.例として,OE fæder (father) に対して,OIc faðir, Go faðar (ただし綴字は fadar).

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

2017-06-20 Tue

■ #2976. 古英語・中英語の感嘆節 which a ? [ancrene_wisse][syntax][exclamation][article]

Bennett and Smithers 版で Ancrene Wisse の一部を読んでいたときに,この表現に出会った.A. 147--48 に,次のようにある.

Lokið nu ȝeorne, for his deorewurðe luue, hwuch a mearke he leide upon his icorene þa he steah to heouene

hwuch a mearke 以下の部分はいわゆる間接疑問節を導く which だが,直後に不定冠詞が現われるということは,感嘆の含意もいくらか含んでいるということだろうか.もしそうだとすると,現代英語では感嘆は what a ? となるのが普通なので,かつては which a ? なる形式もあったということになる.

そこで調べてみると,古英語と中英語には "exclamatory which" なる用法があったとのことだ.Mustanoja (186) の解説を引こう.

EXCLAMATORY 'WHICH

.' --- The original meaning of the pronoun, 'of what kind,' is also reflected in its dependent exclamatory use found in OE and ME (it is often separated from the governing noun by a)] --- ah loke wulche wæstres . . . Whulche wurþliche wude, Whulche wilde deores (Lawman A 11770--73); --- whiche lordes beth þis shrewes! (PPl. B x 27); --- lo which a wyf was Alceste (Ch. CT F Fkl. 1442); --- and whiche eyen my lady hadde! (Ch. BD 859); --- he seide, 'O whiche sorwes glade, O which wofull prosperite Belongeth to the proprete Of love!' (Gower CA iv 1212--13). In late ME which is superseded in this function by what.

MED の which (adj.) の語義7にも,この用法について次のように記述がある.

7. In exclamations, with emphatic force, indicating the striking or extraordinary character of the noun modified: what a remarkable, an excellent, or an impressive; what remarkable or fine:

さらに OED で which, pron. and adj. を調べてみると,この用法が語義5に,現代では廃用として挙げられている.例文は,古英語は Ælfred 訳の Boethius De Consol. Philos. からの例に始まり,中英語末期からの例に終わっている.

・ c888 Ælfred tr. Boethius De Consol. Philos. xvi. §2 Gif ge nu gesawan hwelce mus þæt wære hlaford ofer oðre mys,..mid hwelce hleahtre ge woldon bion astered.

. . . .

・ c1450 Jacob's Well (1900) 102 Lo, whiche a worschip sche hadde, & whiche a ioye.

感嘆節 which a ? は,古い英語で普通に見られたことが分かる.

・ Bennett, J. A. W. and G. V. Smithers, eds. Early Middle English Verse and Prose. 2nd ed. Oxford: OUP, 1968.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2017-02-20 Mon

■ #2856. 世界の諸言語における冠詞の分布 (2) [article][typology][indo-european][linguistic_area][world_languages][grammaticalisation][information_structure][demonstrative][contact][geolinguistics][definiteness]

昨日の記事で,冠詞をもつ言語はそれほど多くないことを見た.だが,興味深いのは,地理的な分布がある程度偏りを示すことである.ヨーロッパ,アフリカ,南西太平洋に冠詞をもつ言語が多い.今回の記事では,山本の論文を参照しつつ,冠詞言語の地理的な偏在に焦点を当てたい.

英語における冠詞の発達は,「#2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発」 ([2015-03-11-1]) で取り上げたように,指示詞や数詞からの言語内的な文法化 (grammaticalisation) の結果と論じられている.冠詞をもつ他の言語でも同様の内的な発達としてとらることは可能である.しかし,上述のように地理的なまとまりが見られることから,山本 (139) は「地理的に言語連合を成して発達しやすいという側面の方が強いように思われる」と述べている.つまり,長期にわたる言語接触により形成される言語圏 (linguistic_area) の考え方が背景にある.

ある言語圏内で共有される言語項の可能性は,発音様式から統語構造に至るまで様々だが,基本語順もその可能性の1つである.昨日の記事でも触れたように,冠詞は動詞初頭語順をもつ言語にしばしば見受けられるが,この語順は世界の諸言語のなかでは1割ほどしかみられず,しかも分布がやはり偏っているのである.例えば,島嶼ケルト語派,ヘブル語,アラビア語,オーストロネシア諸語などが動詞初頭語順をもち,かつ冠詞をもつ言語群である.

では,この2つの言語的特徴に何らかの接点はあるのだろうか.山本 (139) は次のように論じている.

スラブ諸語や中国語等に典型的に見られるように,一般に,文頭というのは,しばしば題目ないし定の情報が占め,情報の提示において最も基本的な位置と考えられる.しかし,動詞初頭言語の場合は,この位置を名詞的要素でなく動詞が占めて,名詞の定・不定を表現するのに文頭位置を利用し難いために,名詞的要素に冠詞を付して定・不定の区別等を示す必要性が,比較的高くなっていると考えられる.

これと関連して,動詞初頭語順をもつ言語ならずとも,語順が厳しく定まっている言語では一般的に名詞的要素の置き場所を利用して定・不定を標示するのが難しいために,冠詞という手段が採用されやすいという事情があるかもしれない.

さらに,「象は鼻が長い」のような「題目――評言」型の「題目卓越型言語」と,「象の鼻が長い」のような「主語――述部」型の「主語卓越型言語」との類型的な区別を考えるならば,前者では定の情報は題目において表わされるので,冠詞のような,それ以外に特別な定標示の手段は不要であるが,後者では冠詞のような明示的な手段が要求されやすい,という事情もありそうだ.こうした観点から評価すると,英語は確かに (1) 主語卓越型であり,(2) 厳しい語順の制約をもつ言語であるから,冠詞という言語形式とは相性がよいことになる.

上で述べてきたことは,冠詞をもつ言語内的な動機づけでもあり,かつ言語圏という考え方に基づいた言語外的な動機づけでもある.冠詞の分布は,おそらくこれらの言語内外の要因が互いに絡み合って,ある程度の偏りを示すのだろう.

・ 山本 秀樹 「言語にとって冠詞とは何か」 『『言語』セレクション』第1巻,月刊『言語』編集部(編),大修館書店,2012年.136--41頁.(2003年10月号より再録.)

2017-02-19 Sun

■ #2855. 世界の諸言語における冠詞の分布 (1) [article][typology][indo-european][linguistic_area][world_languages][word_order]

英語学習において冠詞ほど習得の難しい項目はないと言われる.確かに,どのような場合に冠詞が必要あるいは不要かを的確に判断することは困難である.母語たる日本語に冠詞という語類がないだけに,類推が利かないという事情もある.冠詞とは何なのかという問題は英語学で盛んに考察されてきたし,冠詞の発達についても英語史でしばしば論じられてきたが,いまだに問題は残っている(「#154. 古英語の決定詞 se の屈折」 ([2009-09-28-1]),「#156. 古英語の se の品詞は何か」 ([2009-09-30-1]),「#2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発」 ([2015-03-11-1]) などの記事を参照).

山本 (136--39) によれば,世界の諸言語を見渡すと,冠詞という言語形式はそれほど広く見られるわけでもない.まずは印欧語族を覗いてみよう.もともと印欧祖語には冠詞は見られず,紀元前の印欧諸語にも,古典ギリシア語で定冠詞が発達したのを除けば,冠詞は存在しなかった.紀元5世紀以降になるとアルメニア語やアイルランド語に冠詞が現われ,さらに後にロマンス語派,ゲルマン語派,島嶼ケルト語派,バルカン言語連合でも冠詞が発達した(バルカン言語連合では後置定冠詞が発達したことについては「#1314. 言語圏」 ([2012-12-01-1]) を参照).アジアの印欧諸語では,ベンガル語,アッサム語,オリヤ語,シンハラ語などで接尾辞化した冠詞が見られる程度である.

印欧語族の外を見渡すと,ユーラシア大陸において,セム系のヘブル語,アラビア語,アラム語や,その他ハンガリー語,モルドビン語,バスク語,一部のコーカサス諸語にもみられるが,地理的には限定されている.一方,アフリカ大陸では,定冠詞をもつ言語ともたない言語が入り交じっているが,全体としては冠詞がよく現われる地域といえる.オセアニア地域では,オーストラリア諸語やパプア諸語には冠詞がないが,オーストロネシア諸語には,冠詞をもつ言語群が,主として動詞初頭語順が支配的な地域において確認される.台湾,フィリピン,ミクロネシア,ソロモン諸島,ニューカレドニア島,フィジー諸島,ポリネシアなどの言語だ.ほかに,やはり動詞初頭語順をもつマダガスカル島のマラガシ語にも冠詞がある.アメリカ大陸に目を向けると,冠詞をもつ言語は比較的少ないが,北太平洋沿岸のセイリッシュ諸語,中米のシエラ・ポポルカ語,マヤ諸語やオトミ諸語の一部などに見られる.

以上のように言語名を挙げていくと,冠詞をもつ言語が多いように錯覚するかもしれないが,数千ある言語のなかでは小さな部分集合をなすにすぎない.英語や主要なヨーロッパ諸語にあるからといって,決して普遍的な言語形式ではないということ銘記しておきたい.

・ 山本 秀樹 「言語にとって冠詞とは何か」 『『言語』セレクション』第1巻,月刊『言語』編集部(編),大修館書店,2012年.136--41頁.(2003年10月号より再録.)

2016-10-10 Mon

■ #2723. 前置詞 on における n の脱落 [preposition][vowel][article][phonetics][productivity]

中英語では,もともと強勢をもたない前置詞 on がさらに弱化して語尾の n を落とし,o や a として現われる例が少なくない.これは,an/a, mine/my, none/no という機能語のほか,内容語でも maiden/maid, lenten/Lent, open/ope, even/eve (see 「#2708. morn, morning, morrow, tomorrow」 ([2016-09-25-1])) などにみられる変異とも同列に扱うことができそうだ.機能語のペアについては,後続語の語頭が子音で始まれば n が残り,母音や h で始まれば n が脱落する傾向のあったことが知られているが,on の場合にも中英語でおそらく似たような分布があったのではないかと踏んでいる.だが,前置詞 on について他例と異なるのは,現代標準英語では通例 n を保持した完全形しか認められていないということである.

on から n を脱落させた形態は,Swift からの Why did you not set out a Monday? の例のように近代英語にも見られ,長らく一般的だったようだ.in についても,16--17世紀に特に定冠詞の前での i' が頻用され,i'th' のように現われたが,その後は北部方言や詩における用例を除いて衰退した.n 脱落形が存続せず n が一律に「復活」したのは,Jespersen (32) によれば,"due to analogy assisted by the spelling and school-teaching" とのことである.私もこの説明は正しいだろうと思っている.

標準英語には o や a の形態は伝えられなかったと述べたが,実は接頭辞としては多くの形容詞,副詞,前置詞などに痕跡をとどめている.abed, aboard, about, above, afoot, again, ajar, alive, amid, apace, around, ashore, asleep, away, awry など多数挙げられるほか,a- 接頭辞は現代でも生産性を有しており,かなり自由に新語を形成することができる (see 「#2706. 接辞の生産性」 ([2016-09-23-1])) .

また,twice a day などの a は共時的には不定冠詞の1つの用法ととらえられているが,歴史的にはまさに on から n が脱落した形態である.

なお,o'clock の o' は on ではなく of の縮約形である.a cuppa tea (< a cup of tea) も参照.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

2016-09-14 Wed

■ #2697. few と a few の意味の差 [semantics][antonymy][article][countability]

9月8日付けで掲示板に標題に関する質問が寄せられた.一般には,不定冠詞のない裸の few は可算名詞について「ほとんどない」と否定的な含意をもって用いられ,不定冠詞付の a few は「少しある」と肯定的な意味を有するとされる.この理解が誤りというわけではないが,日本語になおして理解するよりも,英英辞典における定義を参考にすると理解が深まるように思われる.例えば OALD8 によれば,few は "used with plural nouns and a plural verb to mean 'not many'" とあり, a few は "used with plural nouns and a plural verb to mean 'a small number', 'some'" とある.つまり,few は many の否定・対義としての位置づけ,a few は some と同義としての位置づけである.ここから few が否定的に傾き,a few は肯定的に傾くという傾向が発するのだろうと考えられる.

歴史を遡ってみよう.few という語は,古英語より fēawa, fēawe, fēa などの形で,原則として複数形の形容詞として(また不定代名詞的にも)普通に用いられていた.当時の意味はまさしく many (多い; OE maniġ)の対義語としての「少ない」であり,現代英語の不定冠詞なしの few と同等である.

一方,a few に相当する表現については,古英語では不定冠詞は未発達だったために,そもそも確立していなかった.つまり,現代のような few と a few の対立はまだ存在していなかったのである.中英語に入り,不定冠詞が徐々に発達してくると,ようやく "a small number of" ほどの意味で a few が現われてくる.OED での初例は1297年の "1297 R. Gloucester's Chron. (1724) 18 Þe kyng with a fewe men hym~self flew at þe laste." が挙げられている.

問題は,なぜこのような意味上の区別が生じたかということである.裸の few については,古英語より many の対義語として,つまり "not many" としての位置づけが,以降,現在まで連綿と受け継がれたと考えればよいだろう.一方,a few については,不定冠詞の本来的な「(肯定的)存在」の含意が few に付け加えられたと考えられるのではないか.「#86. one の発音」 ([2009-07-22-1]) でみたように,不定冠詞 a(n) の起源は数詞の ān (one) である.そして,この語に否定辞 ne を付加して否定語を作ったものが,nān (< ne + ān) であり,これが none さらには no へと発達する.つまり,不定冠詞 a(n) は,数詞としての1を積極的に示すというよりは,否定の no に対置されるという点で,肯定や存在の含意が強い.

以上をまとめると,few そのものは many の否定として位置づけられ,もとより否定的な含意をもっているが,a の付加された a few は不定冠詞のもつ肯定・存在の含意を帯びることになった,ということではないか.同じことは,不可算名詞の量を表わす little と a little についても言える.前者は much の否定として,後者はそれに a が付くことで肯定的な含意をもつことになったと考えられる.

参考までに OED の few, adj. の第1語義の定義を挙げておきたい.

1. Not many; amounting to a small number. Often preceded by but, †full, so, too, very, †well.

Without prefixed word, few usually implies antithesis with 'many', while in a few, some few the antithesis is with 'none at all'. Cf. 'few, or perhaps none', 'a few, or perhaps many'.

2015-09-02 Wed

■ #2319. 中英語の関係詞 the which [relative_pronoun][expletive][article][french][contact]

現代英語で普通にみられる wh- 形の関係詞は,初期中英語に which として初出する.関係詞 which は,より一般的だった that と競合しながらも,14世紀辺りから分布を拡げ,15世紀には普通となった.「#2314. 従属接続詞を作る虚辞としての that」 ([2015-08-28-1]) で示唆したように,expletive that を伴う which that も現われ,Chaucer などでは普通にみられたし,expletive as を伴う which as も知られている (Mustanoja 197--98) .

注目すべきは,同じく中英語に生じた the which (that) である.この定冠詞 the を伴う関係詞は,初期中英語の北部方言で書かれた Cursor Mundi で初出する(Cursor Mundi では,実に70回ほど現われる).OED の which, pron. and adj. より,語義13からの例を引こう.

a1400 (a1325) Cursor Mundi (Gött.) l. 9434 þe first law was cald 'of kinde,' .. þe toþer has 'possitiue' to name, þe whilk lawe was for-bed Adam, Forto ete þat fruit.

その後,14世紀にかけて南部方言でも見られるようになり,普通頻度も増してきた.ただし,著者やテキストによっても頻度はまちまちであり,Chaucer では which に比べて1:9と格段に少ないが,Gower では非常によく現われる.15世紀の散文になると一般に the which は which よりもずっと頻度が高くなるが,Capgrave, Pecock, Fortescue は例外で,むしろ the which が一切現われない (Mustanoja 199) .

分布がまちまちであるという謎もさることながら,さらに謎めいているのは,その起源である.議論百出で,定説はない.一説によると,古仏語の liquels (現代仏語 lequel)と関係するという(この説は,「#1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」」 ([2012-09-30-1]) のリストでも挙げた).古仏語からの翻訳テキストにおいてこの対応が見られることから,両者が無関係とは言えないが,初出が上記のように北部方言の非翻訳テキストであることから,フランス語が the which の直接の引き金となったとは考えにくい.フランス語は,英語で本来的に発達した表現の使用を後押しするほどの役割だったろう.

本来的に発達したとすると,古英語の seþe swa hwelc が起源の1候補に挙がる.この複合関係詞は,後期古英語の北部方言テキスト Lindisfarne Gospels に現われており,候補としてはふさわしいように思われる.一方,何人かの学者が支持しているのが,古英語あるいは初期近代英語の se þe のタイプの関係詞に起源をみる説で,この不変化詞 þe が which に置き換えられたのだという (Mustanoja 198) .

宇賀治 (253) によれば18世紀前半でほぼ消滅し,現在は事実上の廃用となっているが,OED での最も遅い例は,"1884 Tennyson Becket Prol. 20 He holp the King to break down our castles, for the which I hate him." となっている.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

2015-06-11 Thu

■ #2236. 母音の前の the の発音について再考 [pronunciation][article][euphony][vowel]

なぜ the apple が普通は [ði ˈæpl] と発音され,[ðə ˈæpl] となりにくいのか.この問題については,「#906. the の異なる発音」 ([2011-10-20-1]),「#907. 母音の前の the の規範的発音」 ([2011-10-21-1]) でいくつかの見解を紹介してきた.ある種の音便 (euphony),[i] 音の調音的・聴覚的な明確さ,規範教育の効果などが関与しているのではないかと述べてきたが,大名 (68--72) は母音の緊張・弛緩という観点から,この問題に迫っている.

英語の母音には,緊張 (tense) と弛緩 (lax) の対立がある.前舌高母音でいえば [i(ː)] が緊張母音,[ɪ] が弛緩母音だ.単語内で各々が生じうる環境は音韻論的におよそ決まっている.例えば無強勢音節の末尾においては happy [ˈhæpi] のように緊張母音が現われるのが普通だが,その後に音節が後続すると happily [ˈhæpɪli] のように弛緩母音が現われることが多い.場合によっては,弛緩母音 [ɪ] はさらに弛緩化し,[ə] に至ることもあれば,当該の母音が消失してしまうことすらある.

しかし,後ろに音節が続く場合でも,その音節が母音で始まる場合には,happier [ˈhæpiə] のように緊張母音が保たれるのが規則である.これは,緊張母音が調音的にも聴覚的にも明確であり,後続する母音と融合し脱落してしまうのを防ぐ働きをしているのだろう.緊張母音は,音節の区別を維持するのに役立つということだ.後続するのが母音か子音かで,緊張母音と弛緩母音が交替する状況は,create [kriˈeɪt] vs cremate [krɪˈmeɪt], react [riˈækt] vs relate [rɪˈleɪt], beatitude [biˈætitjuːd] vs believe [bɪˈliːv] などにも見られるとおりである.

the の緊張母音 [i] と弛緩母音 [ə] (or [ɪ]) の交替も,同じように考えることができる.母音が後続する場合には,the の音節の独立性を保つために緊張母音 [i] が採用され,the apple [ði ˈæpl] のようになる.子音が後続する場合には,the の母音が弛緩したとしても音節の独立性は保たれるため,緊張母音が必須とはならない.本来,定冠詞は無強勢であるから発音が弱まり,弛緩母音を伴って the grape [ðə greɪp] のようになるのは,自然の成り行きである.

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

2015-03-11 Wed

■ #2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発 [article][determiner][syntax][generative_grammar][language_change][grammaticalisation][reanalysis][definiteness]

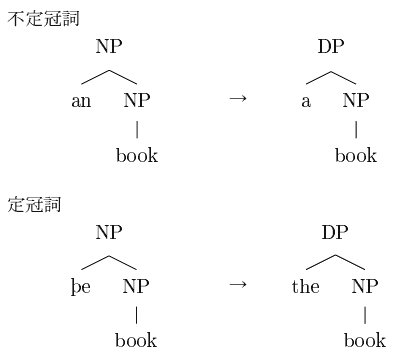

現代英語の不定冠詞 a(n) と冠詞 the は,歴史的にはそれぞれ古英語の数詞 (OE ān) と決定詞 (OE se) から発達したものである.現在では可算名詞の単数ではいずれかの付加が必須となっており,それ以外の名詞や複数形でも定・不定の文法カテゴリーを標示するものとして情報構造上重要な役割を担っているが,古英語や初期中英語ではいまだ任意の要素にすぎなかった.中英語以降,これが必須の文法項目となっていった(すなわち文法化 (grammaticalisation) していった)が,生成文法の立場からみると,冠詞の文法化は新たな DP (Determiner Phrase) という機能範疇の創発として捉えることができる.保坂 (16) を参照して,不定冠詞と定冠詞の構造変化を統語ツリーで表現すると次の通りとなる.

an にしても þe にしても,古英語では,名詞にいわば形容詞として任意に添えられて,より大きな NP (Noun Phrase) を作るだけの役割だったが,中英語になって全体が NP ではなく DP という機能範疇の構造として再解釈されるようになった.これを,DP の創発と呼ぶことができる.件の構造が DP と解釈されるということは,いまや a や the がその主要部となり,補部に名詞句を擁し,全体として定・不定の情報を示す文法機能を発達させたことを意味する.NP のように語彙的な意味を有する語彙範疇から,DP のように文法機能を担う機能範疇へ再解釈されたという点で,この構造変化は文法化の一種と見ることができる.

英語史において機能範疇の創発として説明できる統語変化は多数あり,保坂では次のような項目を機能範疇 DP, CP, IP への再分析の結果の例として取り扱っている.

・ 冠詞の構造変化

不定冠詞,定冠詞

・ 虚辞 there の構造変化

・ 所有格標識 -'s の構造変化

・ 接続詞の構造変化

now, when, while, after, that

・ 関係代名詞の構造変化

that, who

・ 再帰代名詞の構造変化

・ 助動詞 DO の構造変化

・ 法助動詞の構造変化

may, can ,will

・ to 不定詞の構造変化

不定詞標識の to, be going to, have to

・ 進行構文の構造変化

・ 完了構文の構造変化

・ 受動構文のの構造変化

・ 虚辞 it 構文の構造変化

連結詞 BE 構文,it 付き非人称構文

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2015-01-08 Thu

■ #2082. 定着しなかった二重属格 *the knight of his [genitive][article][syntax][do-periphrasis][timeline][synthesis_to_analysis][double_genitive]

英語史には,ある変化A→Bが起きた後B→Aという変化によってまた元に戻る現象が見られることがあり,故中尾俊夫先生はしばしばそうした現象をマザーグースの一節になぞらえて「ヨークの殿様」 (Duke of York) と呼ばれた.ヨークの殿様は大勢の兵隊を一度山の上に上げて,それから下ろす.結果を見れば事情は何も変わっていない.しかし,一見無意味に見えるその行動にも何か理由があったはずで,「英語史にそのような変化が見られるときにはその背後にどんな意味があるのか考えなさい.大きな真実が隠れていることがある.」というのが中尾先生の教えであった.

定冠詞を伴う二重属格構造に関する論文の出だしで,宮前 (179) が以上のように述べている.英語史のなかの "Duke of York" の典型例は,「#486. 迂言的 do の発達」 ([2010-08-26-1]) や「#491. Stuart 朝に衰退した肯定平叙文における迂言的 do」 ([2010-08-31-1]) でみた肯定平叙文での do 迂言法の発達と衰退である.16世紀に一度は発達しかけたが17世紀には衰退し,結局,定着するに至らなかった.ほかには,「#819. his 属格」 ([2011-07-25-1]) や「#1479. his 属格の衰退」 ([2013-05-15-1]) の例も挙げられる.

宮前が扱っている二重属格とは a knight of his や this hat of mine のような構造である.現代英語では *a his knight や *this my hat のように冠詞・指示詞と所有格代名詞を隣接させることができず,迂言的な二重属格構造がその代用として機能する.この構造の起源と成立については諸説あるが,a his knight という原型からスタートし,後期中英語に属格代名詞 his が後置され of とともに現われるようになったという説が有力である(宮前,p. 183).通常,古英語から中英語にかけての属格構造の発達では,属格代名詞が後置されるか of 迂言形に置換されるかのいずれかだったが,二重属格の場合には,その両方が起こってしまったということだ.

二重属格の発達は,14世紀半ばに a man of þair (a man of theirs) のタイプから始まり,名詞の所有者を示す an officer Of the prefectes へも広がった.100年後には,指示詞を伴う this stede of myne のタイプと定冠詞を伴う the fellys of Thomas Bettsons のタイプが現われた.しかし,この4者のうち最後の定冠詞を伴うもののみが衰退し,17世紀中に消えていった.

宮前は,この最後のタイプに関する "Duke of York" の現象を,Dという機能範疇の創発と確立によって一時的に可能となったものの,最終的には「意味的に定冠詞 the をもつ必然性がない」 (192) ために不可能となったものとして分析する.Dという機能範疇の創発と確立は,「#1406. 束となって急速に生じる文法変化」 ([2013-03-03-1]) で触れたように,属格とその代替構造の発達全体に有機的に関わる現象と考えられ,二重属格の発達もその大きな枠組みのなかで捉えるべきだという主張にもつながるだろう(cf. 「#1417. 群属格の発達」 ([2013-03-14-1])). *

一方,定冠詞タイプの衰退について,宮前は意味的な必然性と説明しているが,これは構文の余剰性と言い換えてもよいかもしれない.your car と端的に表現できるところをわざわざ迂言的に the car of yours と表現する必要はない,という理屈だ(宮前,p. 193).

"Duke of York" の背後にある大きな真実を探るというのは,確かに英語史の大きな魅力の1つである.

・ 宮前 和代 「英語史のなかの "Duke of York"」『生成言語研究の現在』(池内正幸・郷路拓也(編著)) ひつじ書房,2013年.179--96頁.

2014-11-11 Tue

■ #2024. 異分析による naunt と nuncle [metanalysis][article][personal_pronoun][dialect]

語境界の n が関与する異分析 metanalysis の英語史からの例を,「#4. 最近は日本でも英語風の単語や発音が普及している?」 ([2009-05-03-1]),「#27. 異分析の例を集めるにはどうすればよいか?」 ([2009-05-25-1]),「#475. That's a whole nother story.」 ([2010-08-15-1]),「#1306. for the nonce」 ([2012-11-23-1]),「#1951. 英語の愛称」 ([2014-08-30-1]) などで取り上げてきた.不定冠詞 an が関わることが多く,数の異分析 (numerical metanalysis) とも称されるが (cf. 「#344. cherry の異分析」 ([2010-04-06-1])) ,所有代名詞の mine, thine が関与する例も少なくない.

今回は,現代英語では方言などに残るにすぎない非標準的な naunt (aunt) と nuncle (uncle) にみられる異分析を取り上げる.MED aunte (n.) や OED naunt, n. によれば,この親族語の n で始まる異形は,a1400 (1325) Cursor Mundi (Vesp.) に þi naunt として初出する.ほかにも þy naunt, my nawnte など所有代名詞とともに現われる例が見られ,異分析の過程を想像することができる.naunt は後に標準語として採用されることはなかったが,Wright の English Dialect Dictionary (cf. EDD Online) によれば,少なくとも19世紀中には n.Cy., Wm., Yks., Lan., Chs., Stf., Der., Wor., Shr., Glo., Oxf., Som. など主としてイングランド西部で行われていた.

同じように nuncle について調べてみると,MED uncle (n.) や OED nuncle, n. に,異分析による n を示す þi nunkle のような例が15世紀に現われる.なお,人名としての Nuncle は1314年に初出するので,異分析の過程そのものは早く生じていたようだ.後期近代英語には,これから分化したと思われる nunky, nunks などの語形も OED に記録されている.EDD によれば,naunt と同じく n.Cy., Yks., Lan., Chs., Der., Lei., Wor., Shr., Glo., Hmp., Wil., Dor., Som., Dev. などの諸方言で広く観察される.

所有代名詞の mine や thine に先行される異分析の例は,OED N, n. に詳述されているが,多くは14--16世紀に生じている.後の標準語として定着しなかったものも多いことと合わせて,これらの異分析形が後期中英語期にいかに受容されていたか,そして当時およびその後の方言分布はどのようなものだったかを明らかにする必要があるだろう.現代標準語に残っている異分析の例に加えて,必ずしも分布を広げなかったこのような「周辺的な」異分析の例を合わせて考慮することで,興味深い記述が可能となるかもしれない.

なお,英語 aunt は,ラテン語 amita から古フランス語 aunte を経由して1300年頃に英語に入ってきたものだが,フランス語ではその後語頭に t を付加した tante が標準化した.『英語語源辞典』はこの t の挿入について,「幼児の使う papa 式の加重形 antante あるいは t'ante thy aunt に由来するなど諸説がある」としている.もし t'ante 説を取るのであれば,フランス語 tante と英語 naunt は音こそ異なれ,同様に異分析の例ということになる.

2011-10-21 Fri

■ #907. 母音の前の the の規範的発音 [pronunciation][article][clitic][spelling_pronunciation][lmode]

昨日の記事「#906. the の異なる発音」 ([2011-10-20-1]) の続きとして,特に母音の前の規範的な発音 [ði] について付け加えたい.昨日の記事を書いているときにたまたま読んでいた Foster の著書に,母語話者の直感に基づく参考になる言及があった.

When the ensuing word begins with a vowel, as 'the apple'. (This seems to be something which has deliberately to be instilled into schoolchildren, who left to themselves will happily pronounce 'th' apple' in Shakespearean fashion.) . . . An odd belief of many naïve speakers is that 'thee' is somehow more easily understood than 'the', so that it is especially favoured when carefully enunciating a name or address, thus producing 'Thee Pines' or 'Thee Mount', to the bewilderment of at least one listener [the author himself]. (259)

中英語期から近代英語期までに母音の前の the が自身の母音を落として後接辞 (proclitic) として用いられていたことについては昨日も話題にしたが,これは自然な音発達のように思える.ところが,具体的にいつ頃からかは定かではないが,およそ近代英語後期から,自然に反するような [ði] が認められるようになってくる.自然に反するような流れといえば,綴られている通りに発音するという spelling pronunciation の潮流が真っ先に思い浮かぶ.「みなさん,綴字通りに音節を省略せずに発音しましょう.いいですか,<the apple> の発音は [ðæpl] ではなく [ði ˈæpl] ですよ」という(アメリカの?)小学校の教室風景が想像されるのだが,いわれなき偏見だろうか.もしこの空想にいわれがあるとすれば,現在の母音の前の the の発音も,多くの文法項目と同様に,近代英語後期における規範的な英語観の所産ということになるのかもしれない.

・ Foster, Brian. The Changing English Language. London: Macmillan, 1968. Harmondsworth: Penguin, 1970.

2011-10-20 Thu

■ #906. the の異なる発音 [pronunciation][article][clitic]

現代英語の規範的な発音では,the には3種類の発音が区別される.子音の前に現われる弱形として [ðə],母音の前に現われる弱形として [ði],環境とは無関係に強形としては [ðiː] である.なぜこのような分布になっているのだろうか.基本的な疑問であるほど説明は難しいが,歴史的に調査する価値がある.今回は,解決には至っていないが,調べられた範囲で経緯を報告したい.

Dobson (457) によると,the には初期近代英語から種々の発音が見られたようである.この頃,[ðe] が一般的な弱形だったが,強形としての [ðiː] はそれほど一般的ではなかった.前者を長化して作られた強形 [ðeː] や,後者を短化して作られた弱形 [ði] も現われていたが,音声環境による各形の分布については Dobson は言及していない.弱形としての [ðe] の母音が中舌化して現在の [ðə] が生じたと考えられるが,これがいつ頃のことだったのかはよく分からない.種々の弱強形が並立・競合するなかで,最終的に現在の分布へ落ち着いたということなのだろうか.

母音の前の [ði] についても詳しい経緯は不明である.ただし,初期近代英語で母音の前で the の母音が脱落 (elision) する傾向があったことは報告されている.これは,中英語にも普通に見られた proclitic な現象である([2011-06-22-1]の記事「#786. 前接語と後接語」を参照).Jespersen (187--88) より,関連する部分を引用しよう.

6.13 A final e was soon lost before a word beginning with a vowel . . . . A special case of this is the loss . . . in the, e.g. th' array, th' angel, th' engyn (Ch.), þarrke (Orrm). The elision in the was very frequent in early ModE; it occurs constantly in Hart's phonetically written prose texts (see H.'s Pron. p. 112, 122), and is shown on any page of Elizabethan poetry, where it is more frequently indicated in the original editions than in most modern ones. D 1640 speaks of the elision as used especially by lawyers. It is curious that Milton elided the chiefly before stressed vowels, and Pope chiefly before unstressed ones (Abbott, Concordance to Pope XIV); the reason lies perhaps in the growing tendency to a full pronunciation of the before a vowel in natural prose, though E 1765 recognizes th' Omnipotent as less stiff than 'thyomnipotent' used by some (thy = [ðj]). Now the elided form is sometimes used archaically in poetry, but not in colloquial language, except perhaps vulgarly; the Cockney stories "Thenks awf'ly" have th'air, th'ether (other), th'id (head), etc.

th' Omnipotent と 'thyomnipotent' を比較しているということは,母音の前での [ði] がある程度普通に聞かれていたことの証左となるだろう.実際には,母音 [i] ではなく半母音 [j] で発音されたとすれば,elision と同じ効果,すなわち句全体で1音節少なくするという効果が得られることになる.この効果は,[i] の高母音性から生じるのであり,中母音の [ðə] からは生じ得ない.この辺りに,母音の前で [ði] が好まれた理由があるのではないだろうか.

各音形の出現と発達,その分布については,歴史的には分からないことが多い.いかに現在の分布に落ち着くに至ったかという問題設定をしたわけだが,「現在の分布」とは「規範的な現在の分布」にすぎない.記述主義でゆくのであれば,初期近代英語の並立状態あるいは乱立状態は,現代英語にも受け継がれていると言える.LPD3 の記述を参照されたい.

The English as a foreign language learner is advised to use ðə before a consonant sound (the boy, the house), ði before a vowel sound (the egg, the hour). Native speakers, however, sometimes ignore this distribution, in particular by using ðə before a vowel (which in turn is usually reinforced by a preceding ʔ), or by using ðiː in any environment, though especially before a hesitation pause. Furthermore, some speakers use stressed ðə as a strong form, rather than the usual ðiː.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500-1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2011-08-06 Sat

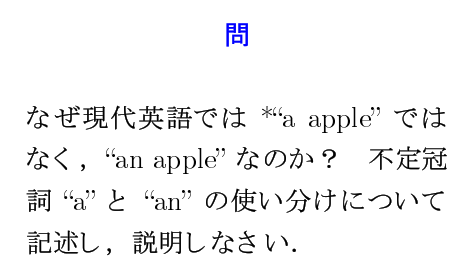

■ #831. Why "an apple"? [article][diachrony][sobokunagimon]

昨日の記事「sandhi」 ([2011-08-05-1]) で,英語の不定冠詞に a と an の2形態があり,後者の使用は sandhi の一種であると解説した.この機会に,多くの英語学習者が抱く(あるいは抱いたことのある)素朴な疑問「なぜ *a apple ではなく an apple なのか」について,通時的な立場から考えてみたい.

解説にはPDFのスライドを用意したので,そちらをご覧ください(下の画像をクリック).

この例は,共時的な記述と通時的な記述が大きく異なる例として珍重している.どちらの説明が「より正しい」かは決められないし,そもそも問うべきことではない.両方の視点から1つの現象を眺められることが重要であり,たまたま両方の解釈が相反する結果になっているからこそ価値がある.

関連して,[2009-07-22-1]の記事「one の発音」も参照.

2011-08-05 Fri

■ #830. sandhi [assimilation][euphony][phonetics][terminology][sanskrit][article]

[2011-08-02-1]の記事「she の語源説」の (3) で,"sandhi-theory" に言及した.sandhi (サンディー)とはサンスクリット語 (Sanskrit) に由来する文法用語で,我が国では連声(れんじょう)と訳されることもある.原語では,「(彼は)まとめる,つなげる」を表わす saṃ-dadhāti の名詞形で「連結」を意味する.ある語の語末と後続する語の語頭のあいだに見られる音便 (euphony) を指し,その現われは言語によって様々だが,多くは母音や子音の同化 (assimilation) を含む.

Sanskrit には sandhi が音韻形態規則として深く埋め込まれており,その音形が文字にも反映されるので非常に重要な音韻過程である.語と語のあいだ,あるいは複合語の構成要素のあいだに見られる連声は外連声 (external sandhi) と呼ばれ,語中の語幹と派生接辞・屈折接辞のあいだに見られる連声は内連声 (internal sandhi) と呼ばれる.

英語に見られる(外)連声の例としては以下のようなものがある.

・ did you が [did juː] ではなく [diʤuː] となる子音の同化.

・ far 単独では [fɑː] のように non-rhotic だが,far away では [ˈfɑːrəˈweɪ] のように rhotic になる linking r の現象.

・ 不定冠詞 a が母音(ときに無強勢の h )で始まる語の前に置かれる場合に an となる現象 (see [2010-07-30-1], [2010-08-01-1]) .上記の2例と異なり,sandhi の有無を示す異形態が正書法上も区別されている点で,英語では珍しい例である.

「連声」の概念は,「音便」という術語において日本語にも応用されており,アンオン(安穏)がアンノンに,オンヨウジ(陰陽師)がオンミョウジに,セツイン(雪隠)がセッチン,サンイ(三位)がサンミになるように,ン,チ,ツ音にア行・ワ行・ヤ行音が後続する環境で主として漢語の内部に生じる例が多数ある.12世紀を中心とする院政期までには特に仏典の読誦で頻発していたようだが,あくまで中世の現象であり,現在までに生産性を失って語彙的に固定化している.

フランス語の vous aimez [vuzeme] や est-il [ɛtil] などに見られるリエゾン (liaison) も sandhi の一種だが,英語や日本語のそれよりも体系的である.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

2011-07-18 Mon

■ #812. The sooner the better [comparison][article][instrumental][interrogative_pronoun]

昨日の記事「the + 比較級 + for/because」 ([2011-07-17-1]) の構文と関連して,標題の「the + 比較級, the + 比較級」の構文を取り上げないわけにはいかない.受験英語ではお馴染みの構文である.

(1) The older we grow, the weaker our memory becomes.

(2) It becomes (the) colder the higher you climb.

(3) The more facts you've got at your fingertips, the more easy it is to persuade people.

注意事項を挙げれば,通常は (1) のように用いられ「従属節, 主節」の順序になるが,(2) のように「主節, 従属節」の順にすることもできる.この場合,主節の the は省略可能である.また,(3) の the more easy のように,通常は more による迂言形をとらない語でも,この構文では more をとることがある.

昨日の「the + 比較級 + for/because」構文の場合と同様に,本構文の the は両方とも古英語 se の具格形 (instrumental) に遡る.この構文で,前の The は "by how much" 「どれだけ」の意の関係副詞として,後の the は "by so much" 「それだけ」の意の指示副詞として機能しており,両者が呼応して「…すればするほどますます…」の意味を生み出している.OED の初例は,King Alfred の Pastoral Care (ca. 897) より.(中英語からの例は MED entry for "the (adv.)", 1. (c) を参照.)

Ðæt her ðy mara wisdom on londe wære, ðy we ma ȝeðeoda cuðon.

古英語の具格の一用法に由来する副詞(関係副詞と指示副詞)としての the が現存しているというのはそれだけでも驚きである.現代英語でかつての具格の機能を体現している語は他にはない.いや,1つだけ why がある.why は機能ばかりか形態もかつての具格の痕跡を残しており,まさに化石中の化石である.[2009-06-18-1]の記事「『5W1H』ならぬ『6H』」で古英語の疑問代名詞の屈折表を見たが,why は who に相当する語の中性具格形にすぎない.「何によって,何で」から「なぜ」の意味が生じた.

今回扱っている「the + 比較級, the + 比較級」構文が生きた化石と考えられるのは,指示詞の具格が生き残っているからばかりではない.接続詞(関係副詞)と指示詞が呼応する構文は,"when . . . (then)", "where . . . (there)", "if . . . (then)", "although . . . (yet)" など現代英語にも数種類あるが,接続詞側と指示詞側に同じ語を用いるのは,the 以外にはない.古英語では þā . . . þā . . . "when . . ., (then)" や þǣr . . . þǣr . . . "where . . ., (there)" など,両方に同じ語の用いられる例が他にあったことを考えれば,「the + 比較級, the + 比較級」構文は改めて珍奇な化石なのである.

2011-07-17 Sun

■ #811. the + 比較級 + for/because [comparison][article][oe][instrumental][owl_and_nightingale]

標題の構文は,しばしば for や because などの原因を表わす句や節を伴い「それだけいっそう,ますます,かえって?」の意味を表わす.例文をいくつか挙げる.

- I was the more upset because he blamed me for the accident.

- I like him all the better for his human weaknesses.

- If we plant early, it will be all the better for our garden.

- The danger seems to make surfing the more exciting.

- She began to work the harder, because her salary was raised.

- If you don't like it, so much the worse for you

- The child was none the worse for being in the rain all night.

- She doesn't seem to be any the worse for her bad experience.

この the は古英語の指示詞 se の具格 (instrumental case) の þȳ に遡る([2009-09-28-1]の記事「古英語の決定詞 se の屈折」の屈折表を参照).これは "by so much" ほどの指示副詞的な意味を表わし,後続する比較級を限定した.したがって,標題の構文は古英語から用いられている古い構文である.

The Owl and the Nightingale (O&N) の冒頭 (ll. 19--20) に,この構文が現われる.Cartlidge 版から現代英語訳とともに引用する.

Ho was þe gladur uor þe rise,

& song a uele cunne wise.

She [The nightingale] was happy having the branches around her

and she sang in all sorts of different modes.

Ho は "nightingale" を指し,þe gladur uor þe rise 「枝があるがゆえにいっそう嬉しかった」と解釈できる.だが,前後の文脈を読んでも,なぜ枝があるといっそう嬉しいのか判然としない.ここでは構文とは別に文学的な解釈が必要のようだ.Cartlidge の注によると,"Ich habbe on brede & eck on lengþe / Castel god on mine rise." (ll. 174--75) とあるように枝を自分の城としているくらいだから,ナイチンゲールにとって枝はさぞかし重要なのだろうということがわかる.また,詩人は中世の諺 Arbore frondosa cantat philomena iocosa "A nightingale sings happily in a leafy tree" に言及しているのではないかとも言われる.the 1つを解釈するのもたやすくない.たかが the されど the である.

中英語における副詞の the の用例については,MED entry for "the (adv.)", 1. (a) を参照.

・ Cartlidge, Neil, ed. The Owl and the Nightingale. Exeter: U of Exeter P, 2001.

2010-11-12 Fri

■ #564. Many a little makes a mickle [article][proverb]

標題の文は「ちりも積もれば山となる」を意味する諺である.mickle は,古英語でごく普通に用いられた micel "much" が,対応する古ノルド語 mikill に音韻的な影響を受けて,中英語で mikel となったものに由来する.現在,mickle はスコットランド方言などで行なわれているが,標準語では古風である.

しかし,ここで問題にしたいのは many a little という表現である.この little は「少量」の意味の可算名詞と考えてよいが,これに many を付加するのであれば many littles となりそうである.ところが,many a で修飾されている.現代でも,「 many a + 名詞単数形」という構造は古風で格式ばっているものの,「many + 名詞複数形」と同等の意味を表わすことができる.この構造は単数名詞扱いとなり,上の諺の makes が示しているように,対応する動詞は単数受けするのが特徴である.

この構造は中英語では当たり前のように用いられていた.それどころか,不定冠詞の発達していない古英語,また発達過程にあった中英語では「 many + 名詞単数形」の構造すら用いられていた.現代的な「 many + 名詞複数形」の構造は古英語期にも存在はしたが,使用が広がっていくのは中英語以降のことである.古英語で最も普通に「多数の」の意を表わした fela (典型的に複数名詞を伴った)と組み合わさった「 many fele + 名詞複数形」という構文が中英語にしばしば現われるが,これが「 many + 名詞複数形」の構造の拡大に一役買った可能性はあるかもしれない.

「多数の」という意味を考えると many に不定冠詞 a(n) が続くのは不思議に思えるかもしれないが,ここには,all に対する every や each と同様に,多数あるものの一つひとつの個別性を重視する発想があると考えられる.「 many a(n) + 名詞複数形」のほうが多数であることをより強調する効果があるとも言われるが,(逆説的ではあるが)この構造が個別性に着目しているがゆえだろう.

2010-08-01 Sun

■ #461. OANC から取り出した発音されない語頭の <h> [corpus][oanc][ame][h][article]

昨日の記事[2010-07-31-1]で OANC (Open American National Corpus) を導入したことを報告したので,今日はそれを実際にいじってみた報告をしよう.

お題は一昨日の記事[2010-07-30-1]で語頭の h を話題にしたので,それに引っかけて,語頭に <h> の綴字をもつが直前の不定冠詞に an を取る語を取り出してみた.[2009-11-27-1]でも触れたように,heir, honest, honour, hour のような語が /h/ をもたないことでよく知られているが,他にどのような語があるだろうか.今回はフラットな単純検索で,話し言葉と書き言葉を区別するとか,その他の細かい処理は行なっていない.以下に結果を頻度とともに一覧.

| word | freq. |

|---|---|

| heir | 1 |

| Henri | 1 |

| herb | 2 |

| hereditary | 3 |

| Hermes | 1 |

| historian | 1 |

| historic | 6 |

| historical | 1 |

| HMO | 10 |

| homage | 4 |

| hommage | 5 |

| honest | 24 |

| honor | 5 |

| honorable | 14 |

| honorarium | 1 |

| honorary | 13 |

| honored | 1 |

| honorific | 3 |

| hour | 135 |

| hourglass | 1 |

| hourlong | 3 |

| hourly | 1 |

| hours-long | 1 |

history, honor, hour の派生語や複合語は理解できる.また,Henri, Hermes, hommage はフランス語として,HMO (Health Maintenance Organization) はアルファベット読みとして納得.だが,herb や homage は発見だった.いずれの単語も,/h/ のない発音はアメリカ英語特有だという.

OANC でなくともよいといえばよい例題だったが,結果らしいことは一応出た.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow