2023-10-24 Tue

■ #5293. ギリシア語派の解説 --- heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズ [voicy][heldio][hel_education][link][notice][bchel][hellenic][greek][khelf][indo-european]

一昨日の hellog 記事「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) でもお伝えしましたが,目下 Voicy heldio によるオンライン読書会シリーズに力を入れているところです.ウェブ時代の新スタイルの読書会・勉強会として,とてもおもしろい試みになっているという実感があります.参加者は今のところ20名程度ですが,読んでいる本のサイズを考えると理屈上は向こう数年間にわたって続いていくシリーズ企画ということもあり,これからメンバーがゆっくりと少しずつでも増えていくと楽しそうだなと夢想しています.毎回200円の有料配信ですが,第1チャプターは試聴可能となっています.

最新回は,昨日アップされた上記の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (19) Hellenic」です.毎週1,2回,指定の英語史書をゆっくりと1節ずつ読み進めていくという企画で,7月に開始したばかりなので,昨日ようやく第19節にたどり着いたところです.英語史といえど,まだ英語の歴史に本格的に入る前の段階で,印欧語族を構成する各語派を概説しているところです.その1つがギリシア語派ということになります.

今回はテキストに沿ってあくまで印欧語族のなかのギリシア語派を紹介しているのですが,この語派(とりわけギリシア語そのもの)の英語史上の意義については,さほどお話ししていません.ギリシア語については本ブログで greek の記事群にて多く取り上げてきましたが,ギリシア語の英語史上のエッセンスを箇条書きすれば,次の4点となるでしょうか.

・ 古典ギリシア語は『新訳聖書』の言語である.

・ ギリシア語とギリシア文明は,現代まで続く西洋文明の基礎を形成する.そこから,英語自体が拠って立つのも究極的にはギリシア語とギリシア文明といってよい側面がある.

・ ギリシア語は,ラテン語に多大な影響を与え,ラテン語はフランス語に影響を与え,フランス語は英語に影響を与えてきた.ギリシア語が英語史上重要であるのはこのような事情による.

・ ギリシア語は古代・中世・近現代を通じて,上記の歴史的経緯により汎ヨーロッパ的な威信言語とみなされてきた.現代でもとりわけ学術の分野では,国際的な学名や学術用語は,しばしばギリシア語要素によって作られる (cf. 新古典主義的複合語 (neo-classical compounds)).現代の最たる国際語である英語も,その伝統と要素を多分に受け継いでいる.

ギリシア語に関連した Voicy heldio の配信回としては 「#137. 英語とギリシア語の関係って?」もお聴きください.

なお,今晩19:30~20:00の間に,こちらの Voicy heldio にてゲストを招いての生放送を配信する予定です.その内容は,テキストの次の節「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (20) Albanian」を題材とした初の「オンライン読書会生実況中継」(?)となる予定です.今回に関しましては,放送回の概要欄などにテキストも添付しますのでライヴあるいはアーカイヴにてお気軽にお聴きいただければ.

このように一風変わったオンライン読書回シリーズですが,関心のある方はぜひ覗いていただければ.精読しているテキストは,こちらの Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013. です.名著であることは保証します.

2023-09-25 Mon

■ #5264. Voicy heldio で khelf の「ゼミ合宿収録シリーズ」が始まっています [khelf][khelf-conference-2023][seminar][hel_education][voicy][notice][cmc][net_speak][aokikun]

「#5259. khelf のゼミ合宿中です」 ([2023-09-20-1]) で触れたとおり,先週の9月21日(火)から23日(木)にかけて,khelf 所属の現役の学部生と大学院生とともに,泊まり込みゼミ合宿を実施しました.

初日と2日目は主に「ポスターなしポスターセッション」にて互いの個人研究の経過報告を聴き,質問や助言を交わし合うという形で進めました.そして,最終日3日目の朝には,3--4人1組でグループを組み,10分ほどの英語史・英語学に関する音声コンテンツを準備し,私の立ち会いのもと Voicy heldio の収録をするという課題を課しました.heldio 出演ではすでにベテランの院生もいればまったく初めての学部生もいるということで,すべてがスムーズに運んだわけではありませんが,それぞれのグループが工夫を重ね,独自の音声コンテンツができあがりました.

「ゼミ合宿収録シリーズ」開始ののろしとなる一昨日の院生たちによるコンテンツ「#845. ゼミ合宿最終日の朝,大学院生4人と雑談」配信に引き続き,今朝も「#847. ゼミ合宿収録シリーズ (1) --- khelf 会長の青木くんと学部生3名による emoji と CMC」を配信しました.

今朝の回では,多くの現代人が関心を寄せる絵文字 (emoji) と CMC (computer-mediated communication) が話題となっています.khelf 会長の青木輝さん主導による,学部生学生たちとの対談回となっています.hellog と heldio の関連回として以下を挙げておきます.

・ hellog 「#808. smileys or emoticons」 ([2011-07-14-1])

・ hellog 「#1664. CMC (computer-mediated communication)」 ([2013-11-16-1])

・ heldio 「#816. ネット時代の言葉遣い --- CMC (生放送のアーカイヴ)」

絵文字と CMC の話題は,10月に khelf より発行される予定の『英語史新聞』第7号のなかでも取り上げられる予定です.関連して khelf 公式のX(旧ツイッター)アカウント @khelf_keio も,ぜひフォローしていただければと思います.

2023-09-20 Wed

■ #5259. khelf のゼミ合宿中です [khelf][khelf-conference-2023][seminar][hel_education][voicy][heldio][helwa][notice]

昨日9月19日(火)から2泊3日で khelf(慶應英語史フォーラム)のゼミ合宿を実施しています.コロナ禍でしばらく中断しており,4年振りの泊まり込み合宿となりました.解放感がありますね.

学部生・院生の合同合宿で,オフィシャルセッションでは各自の個人研究について進捗状況を報告しつつ,これまでの研究成果を披露してもらっています.発表形式は通常のプレゼンではなく,コロナ下でゼミとして新規に開発してきた「ポスターなしポスターセッション」です.いわゆるアクティヴラーニングの一形態で,そのかしこまらないスタイルは学術発表界における「立食パーティ」と称してもよい代物です.昨日の初日は主に院生と学部4年生が,2日目となる本日は主に学部3年生が,夏休みの研究成果をそれぞれ発表しています.

日中はみっちり皆で研究発表を通じて英語史を勉強しますが,アフター5はお楽しみです.グラスを片手に学部生・院生・教員が交わり,英語史のことやそれ以外のことを自由に語らっています.やおら Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の生放送収録をスタートさせる可能性もありますので,その際には,ぜひ khelf ゼミ合宿の愉快な様子をお聴きください.

実際,昨晩はプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) で「【英語史の輪 #32】ゼミ合宿でのお悩み相談」のライヴ放送をお届けしました.

関連して khelf 公式のX(旧ツイッター)アカウント @khelf_keio も,ぜひフォローをお願いします.

2023-09-17 Sun

■ #5256. heldio/hel活応援リンク集 [notice][hel_education][voicy][heldio][khelf][heldio_community][link]

本ブログの読者の皆さんを含めまして,日頃多くの方々より「英語史活動」 (hel活)への応援をいただいています.今回はとりわけ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」(毎朝6時に配信)でのhel活を後押ししていただいている方々への感謝の意味を込め,リンク集を作成しました.heldio の紹介にとどまらず,配信回と連動した記事も公開されていますので,ぜひ訪問していただければ.

・ リスナー kitako さんによる日々の配信回のインスタストーリーでの紹介:毎日ご紹介ありがとうございます

・ リスナー umisio さんによる note での批評記事:ユーモアを含めた鋭いコメント,いつもありがとうございます

・ リスナーしゅがさんによる埼玉慶友会メルマガのバックナンバー "helmaga":目下3号まで公開されています

・ リスナー Kyu3 さんのブログ:heldio をお薦め番組としてご紹介いただいています

・ リスナー Karl さんのブログ:heldio を「英語の素朴な疑問」を大切にする番組としてご紹介いただいています

・ 菊地翔太先生(専修大学)の HP:heldio にもたびたび出演していただきお世話になっています

・ 最大の heldio 支援組織 khelf (慶應英語史フォーラム):内輪ですみません

上記はウェブ上で私が気づいた範囲内でのリンク紹介にとどまり,まったく網羅的ではないだろうと理解しています.ほかにも一般リスナーの皆さん,プレミアムリスナー限定配信チャンネルをお聴きのコアリスナーの皆さん,対談回などへの歴代出演者の皆さん,SNS上でコメントを盛り上げてくださっている皆さんにも感謝いたします.

heldio 関連でお気づきのリンク先を見つけましたら,ぜひ Voicy のコメント欄などを通じて,随時お知らせいただければ幸いです.

最後に,私の X(旧ツイッター)上のアカウント @chariderryu にて「heldio コミュニティ by 堀田隆一」というコミュニティを展開し始めている旨,お知らせします.承認制のコミュニティですが,基本的にはメンバーリクエストをいただければお入りいただけますので,ぜひご参加ください.コミュニティの趣旨は以下の通りです.

Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」のリスナーさんどうしの交流と情報発信の場です.heldio やそこで配信された話題を「待ち合わせ場所」として,英語史やその他の話題について自由にコメント・質問・議論していただければ.heldio が広く知られ「英語史をお茶の間に」届けることができればよいなと.

2023-08-15 Tue

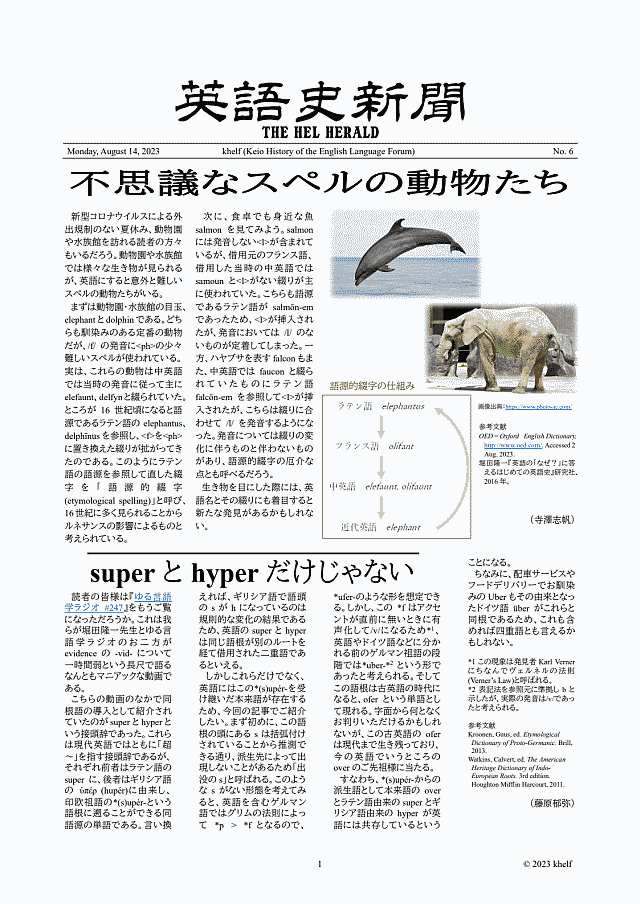

■ #5223. 『英語史新聞』第6号が発行されました [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link]

昨日8月14日,khelf(慶應英語史フォーラム)により『英語史新聞』第6号がウェブ公開されました.こちらよりPDFで閲覧・ダウンロードできます.

第6号公開は,khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio を通じてこちらのツイートでも案内しています.リツイートなどを通じて「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)にご協力いただけますと幸いです.

今回も khelf の『英語史新聞』第6号の編集委員および執筆者の皆がベストを尽くしてくれました(関係者一同ありがとう!).以下が記事のラインナップです.

・ 不思議なスペルの動物たち

・ super と hyper だけじゃない

・ Buffalo と buffalo と buffalo?

・ The Data ARE!?

・ 英語史ラウンジ by khelf 「第2回 矢冨弘先生(前編)」

・ コトバと身体の共創関係 --- 意味と方向感覚のつながり ---

第4号から始まっている目玉の新企画「英語史ラウンジ by khelf」では,英語史研究者へのインタビュー記事が掲載されます.今回注目する研究者は矢冨弘先生(熊本学園大学)です.記事でも触れているとおり,矢冨先生には khelf でもたびたびお世話になっており,Voicy heldio にも何度も出演していただいています.

さて,『英語史新聞』は昨年4月に創刊号を発行して以来,おおよそ3ヶ月に1度のペースで発行し続け,1年半が経ちました.ここまで続けて来られましたのも読者の皆様のおかげです,ご愛読ありがとうございます.最新号も含めまして『英語史新聞』のすべての号は,教育目的での利用・配布について自由にお取り扱いいただくことができます.むしろ,英語史の魅力を広げるべく活動している発行主体の khelf としましては,電子媒体・紙媒体を問わず,皆様に広く利用・配布していただけますと幸いです.

もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にお使いの場合には,ぜひこちらのフォームを通じてご一報くださいますと khelf の活動実績の把握につながるほか,『英語史新聞』編集委員の励みともなります.ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,こちらに明記いたします.フォームへの入力を通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日)

・ 『英語史新聞』第4号(2023年1月11日)

・ 『英語史新聞』第5号(2023年4月10日)

2023-08-14 Mon

■ #5222. 「英語は(私にとって)○○である」 --- heldio リスナーさんから寄せられた回答集 [voicy][heldio][notice][khelf][metaphor][conceptual_metaphor]

「#5219. あなたにとって英語とは? --- 明後日8月13日(日)19:00--20:00 の Voicy heldio 生放送企画のお知らせ」 ([2023-08-11-1]) でご案内した通り,昨晩,khelf(慶應英語史フォーラム)協賛のイベントとして,heldio 生放送をお届けしました.ライヴで聴取・参加いただいたリスナーの皆さん,ありがとうございました.英語は世界の多くの人々が共有するコミュニケーションの道具ではありますが,それを学び,用いている個々人の英語に対する思いは本当にそれぞれですね.皆さん一人ひとりが異なる英語観をもって英語と付き合っていることがよく分かりましたし,何よりも各回答の心に関心してしまいました.

1時間弱の生放送の様子は,今朝の通常配信としてアーカイヴに置いてあります.「#805. 「英語は○○である」 ― あなたにとって英語とはなんですか?(生放送)」をお聴き下さい.

今回の呼びかけと関連する最近の関連過去回も挙げておきます.

・ 「【英語史の輪 #18】「英語は(私にとって)○○です」企画の発進」

・ 「【英語史の輪 #19】「私にとって英語は○○です」お披露目会

・ 「#800. 「英語は(私にとって)○○です」を募集します --- (日)の生放送に向けたリスナー参加型企画」

・ 「#803. 中山匡美先生にとって英語とは何ですか? --- 「英語は○○です」企画の関連対談回」

・ 「#804. 今晩7時の生放送を念頭に英語学者4名に尋ねてみました「あなたにとって英語とは何?」 --- 尾崎萌子さん,金田拓さん,まさにゃんとの対談」

今回リスナーの皆さんから寄せられた回答(とその心)は,主にこちらとこちらのコメント欄に集まっています.以下にざっと回答を一覧しておきます(本当はもっと書き込まれているので,ここに示したのは抜粋にすぎません).回答の多くには「私にとって」が付されていましたが,ここでは一律に省いて提示しています.

・ 英語はナビゲータである

・ 英語は手がかりである

・ 英語(学習)は大ベストセラー本である

・ 英語は料理である

・ 英語はアクセサリーである

・ 英語とは飴玉の一つである

・ 英語は対岸の街である.

・ 英語は「気になるアイツ」である

・ 英語は「自己肯定感」である

・ 英語は「宿命」である,あるいは「神様のいたずら」である

・ 英語は腐れ縁の幼なじみである

・ 英語は言葉の捉え方を激変させた「味変(あじへん)スパイス」のような存在である

・ 英語とは「終わりのない旅~Never Ending Journey」である

・ 英語とは「日本刀」のようなものである

・ 英語は好奇心への扉である

・ 英語は「未知との遭遇」である

・ 英語はA語である

・ 英語はバイキング料理である

・ 英語は二台目の捨象装置である

・ 英語は「第二母語」である

・ 英語は私のこどもたちの第一言語である

・ 英語は「人生を変えたもの」である

・ 英語は多くの日本人にとって「眠れる獅子」である

・ 英語は鍵である

・ 英語は人間が世界を頭で理解するのではなく心で感じる経験を与えてくれるものである

・ 英語は使っている言語の語彙の説明を上達させてくれるものである

・ 英語学習は下りエスカレーターを登る様なものである

・ 英語とは「生きる糧」である

・ 英語は筋肉である

・ 英語は歴史的存在である

・ 英語は糊である

・ 英語は海苔である

・ 英語はノリである

・ 英語は則(のり)である

・ 英語は宣り(のり)である

・ 英語は,大木の奥まったところから細々と生えていたのに途中から急にどんどん太く成長して,先端は一番日当たりのいいところまで伸びている妙な枝である

・ 英語学習はダイエットである

・ 英語は不思議な樹である

・ 英語は「ずっと気になっているカッコいい同級生」である

・ 英語は親友である

・ 英語は憧れであり葛藤であり片思いである

・ 英語は打ち込めるゲームである

・ 英語は杖である

・ 英語は永遠の憧れである

・ 英語は現代日本人の教養である

・ 英語は私にとって生涯の趣味である

・ 英語はコンプレックス商法の恰好の商材である

・ 英語は人格である

・ 英語(学習)とは鏡である

・ 英語はアイドル(偶像)である

・ 英語は会いに行けるアイドル」 (AKB48) である

・ 英語は(日本語話者にとって)一番やさしい第二言語です

・ 英語とは美空ひばりである

・ 英語とは人生の中で見つけた青い鳥である

・ 英語は徳川家康である

・ 英語はピアノである

・ 英語は「別れても好きな人」である

・ 英語は許嫁である

・ 英語は人間関係である

・ 英語はドイツ語の姉妹言語である

2023-08-11 Fri

■ #5219. あなたにとって英語とは? --- 明後日8月13日(日)19:00--20:00 の Voicy heldio 生放送企画のお知らせ [voicy][heldio][khelf][notice]

一昨日の8月9日に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で,「#800. 「英語は(私にとって)○○です」を募集します --- (日)の生放送に向けたリスナー参加型企画」を配信しました.

リスナーの皆さんに「あなたにとって英語とはどんな存在ですか?」と問いかけ,コメント欄を通じて答えを募る企画です.khelf(慶應英語史フォーラム)協賛のイベントです.

回答への呼びかけから2日経ちましたがが,リスナーの方から多くのコメントが寄せられています.「英語は(私にとって)○○です」というフォーマットに必ずしも当てはまらなくてもかまいませんので,そう考える理由や根拠なども添えて,自由にご回答いただければ幸いです.

今日,明日と皆さんからのさらなる回答を待ち,明後日8月12日(日) 19:00--20:00 に,寄せられた回答を読み上げつつ皆で鑑賞し愛でるという heldio 生放送のイベントを開催する予定です.

英語に対する思いは十人十色だと思います.様々な「英語観」があり得るということを互いに理解していけば,それだけ英語学習・教育をめぐる議論も円滑になりますし,本ブログでいつも話題にしている「英語史」を学ぶ意義にも幅が出てくるものと期待します.

ぜひ皆さんの考える「英語とは何か?」へ回答をお寄せ下さい.こちらからどうぞ.

2023-06-26 Mon

■ #5173. 2021年度秋学期の khelf による「語の意味変化プロジェクト」 --- 思い出したかのように紹介 [khelf][semantic_change][notice][voicy][heldio]

(このロゴとバナーは khelf メンバーが作成)

「#5165. khelf の英語史活動 「英語史コンテンツ50」から「khelf 声の祭典」へ」 ([2023-06-18-1]) でご案内したように,目下 khelf(慶應英語史フォーラム)では「khelf 声の祭典」を開催中です.毎朝配信の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,私が khelf メンバーとともに連続対談するという企画です.今回は,6月21日(水)に配信した「#751. 多義語 spring の語源と意味の発達 with 青木くん & 寺澤さん --- 「khelf 声の祭典」第5弾」と関連して,かつての khelf 活動の貴重な資産を1つ紹介します.

2021年度秋学期に「語の意味変化」についてじっくり学ぼうと,ある khelf 企画を提案しました.同企画のフィナーレは,学部・大学院のゼミ生を中心とする少数のメンバーが,「語の意味変化」についてスライドを作成し,皆に講義するというイベントでした.当時はコロナ禍の最中でオンラインでの実施となりましたが,非常に高水準なレクチャーに仕上がりました.私一人で準備した講義だったら,こうは行かなかっただろう思います.複数名で様々な角度からアプローチしたからこその出来映えでした.

あれから1年7ヶ月ほど経ちますが,ひょっこり思い出して上記の heldio 配信にて取り上げましたので,このブログでも改めて「語の意味変化プロジェクト」を紹介します.講義スライドをこちらに公開していますので,語の意味変化についてじっくり学んでいただければと思います.42MBほどの重たいPDFファイルですが,そのぶん内容も充実しています.意味変化の類型・要因に始まり,認知言語学・語用論の観点からのアプローチ,さらには意味変化の研究の方法論にまで言及しています.

2023-06-18 Sun

■ #5165. khelf の英語史活動 「英語史コンテンツ50」から「khelf 声の祭典」へ [voicy][heldio][helwa][notice][khelf][hel_education][link][helwa]

(このロゴとバナーは khelf メンバーが作成)

4月半ばに開始した khelf(慶應英語史フォーラム)の年度始め企画「英語史コンテンツ50」は,先日無事に終了しました.hellog 読者の皆さんにも,伴走いただきましてありがとうございました.

さて,khelf の次なる英語史活動(hel活)の企画の紹介です.「英語史コンテンツ50」の成果を最大限に活用すべく,改めてコンテンツの紹介なども含めつつ,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「khelf 声の祭典」なる企画をすでに始めています.khelf メンバーや khelf にゆかりの方々を招き,連日 heldio で対談・議論していくというシリーズ企画です.実際には,この「khelf 声の祭典」のために6月16日(金)に多くのメンバーに集まってもらい,heldio 大収録会を開催しました.その成果が,今後2週間ほどにわたって日々公開されていくことになります.改めてお付き合いのほどお願いします.

新企画の第1弾は,先の大収録日の午後6時過ぎから生放送でお届けした「#747. 金曜夜のコトバ対談(生放送) --- 「khelf 声の祭典」第1弾」です.五所万実さん,尾崎萌子さん,小河舜さん,菊地翔太さんをお招きし,5人で乾杯しながら金曜日夜のゆるっとトークを展開しました.生放送には50名近くのリスナーの方々にお聴きいただきました.昨朝これをアーカイヴ放送として配信しましたので,お時間のあるときにぜひお聴きください(60分超の長尺です).

上記の生放送のアフタートーク,あるいは2次会といってもよい続編は,昨晩,プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) のほうで「【英語史の輪 #5】金曜夜のコトバ対談(生放送)の2次会」として配信しています.生放送中にリスナーの方々から寄せられた質問に回答しつつ5人で話し続けています.「研究者のタイプとは?」「英語史研究者がタイムスリップできたら何をしたい?」「学問は役に立つかどうか問題」「大学院進学のすすめ」などについて盛り上がっています.こちらも40分ほどの長尺です.

そして,今朝の通常配信は「#748. 強調構文の歴史 with 疋田くん --- 「khelf 声の祭典」第2弾」です.「英語史コンテンツ50」のなかの注目すべきコンテンツの1つを,その作成者と対談しながら紹介しています.

このように,向こう2週間は heldio から耳を離せません.ぜひお付き合いのほど,よろしくお願いします.

2023-06-14 Wed

■ #5161. ハリポタの社会言語学 --- 「英語史」の人気コンテンツより [hel_contents_50_2023][khelf][harry_potter][sociolinguistics][dialect]

4月半ばより khelf(慶應英語史フォーラム)の年度始め企画として展開してきた「英語史コンテンツ50」が,ついに完走しました.伴走いただいた hellog 講読者の皆様には,御礼申し上げます.完了してホッとしたような,寂しいような気持ちです.

振り返りの時期ということで,昨日の「#5160. 4体液説 --- 「英語史コンテンツ50」の人気コンテンツより」 ([2023-06-13-1]) に引き続き,終盤戦にとりわけ閲覧されている人気コンテンツを紹介します.通信教育部の学生による6月6日のコンテンツ「#44. ハリー・ポッターと英語の方言」です.

階級社会イギリスの縮図としてのハリポタ世界に,現実の方言事情(地域・社会)が反映している,という趣旨の力作コンテンツです.構成もとてもよく練られており,歴史→社会(階級)→方言の順にイギリスの方言事情が紹介されています.現実と魔法界の比較対照が見事で,ハリポタ同様に引き込まれます.形式的にも地図あり画像あり,さらに注やウェブリソースへのリンクも充実しています.1つの学術コンテンツとして充実しており,長く読み継がれることになるのではないでしょうか.皆さん,ぜひご一読を.

2023-06-13 Tue

■ #5160. 4体液説 --- 「英語史コンテンツ50」の人気コンテンツより [hel_contents_50_2023][khelf][four_cardinal_humours]

4月半ばより khelf(慶應英語史フォーラム)が企画し展開してきた「英語史コンテンツ50」が,オーラスとなってきました.春の長いマラソン,というよりも襷リレーでしたが,無事に途切れずにゴールにたどり着きそうです.

振り返りの時期ということもあり,終盤戦の注目すべきコンテンツを1つ紹介します.通信教育部の卒業生による6月3日のコンテンツ「#42. 四体液説の遺産 --- 英単語に残る伝統医学の教え ---」です.

中世から初期近代のヨーロッパでは,4体液説は「医学」として絶大な影響力を誇りました.英語に限っても,その時代には4体液説に関連する言及は数えきれないほど認められ,関連する用語や表現も集めきれないほどです.したがって,英語史に関心をもつ方は,ぜひとも押さえておきたい話題なわけですが,今回のコンテンツは内容も充実しており,形式もビジュアル資料が豊富で,特にお勧めです.実際に人気コンテンツの1つとして,多く閲覧されていますので,ぜひご覧あれ.

四体液説 (four_cardinal_humours) については,本ブログでも「#4341. Shakespeare にみられる4体液説」 ([2021-03-17-1]) および「#4342. Chaucer にみられる4体液説」 ([2021-03-17-1]) で取り上げてきましたので,そちらもご参照ください.

2023-05-31 Wed

■ #5147. 「ゆる言語学ラジオ」出演第3回 --- 『ジーニアス英和辞典』第6版を読む回で触れられた諸々の話題 [yurugengogakuradio][notice][youtube][genius6][suffix][prefix][heldio][voicy][hel_contents_50_2023][khelf][consonant][japanese][loan_word][spelling][terminology]

「ゆる言語学ラジオ」からこちらの「hellog~英語史ブログ」に飛んでこられた皆さん,ぜひ

(1) 本ブログのアクセス・ランキングのトップ500記事,および

(2) note 記事,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の人気放送回50選

(3) note 記事,「ゆる言井堀コラボ ー 「ゆる言語学ラジオ」×「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」×「Voicy 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」」

(4) 「ゆる言語学ラジオ」に関係するこちらの記事群

をご覧ください.

昨日5月30日(火)に,YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の最新回がアップされました.ゲストとして出演させていただきまして第3回目となります(ぜひ第1回と第2回もご視聴ください).今回は「英語史の専門家と辞書を読んだらすべての疑問が一瞬で解決した#234」です.

昨秋出版された『ジーニアス英和辞典』第6版にて,新設コラム「英語史Q&A」を執筆させていただきました(同辞典に関連する hellog 記事は genius6 よりどうぞ).今回の出演はその関連でお招きいただいた次第です.水野さん,堀元さんとともに同辞典をペラペラめくっていき,何かおもしろい項目に気づいたら,各々がやおら発言し,そのままおしゃべりを展開するという「ゆる言語学ラジオ」らしい企画です.雑談的に触れた話題は多岐にわたりますが,hellog や heldio などで取り上げてきたトピックも多いので,関連リンクを張っておきます.

[ 接尾辞 -esque (e.g. Rubenesque, Kafkaesque) ]

・ hellog 「#216. 人名から形容詞を派生させる -esque の特徴」 ([2009-11-29-1])

・ hellog 「#935. 語形成の生産性 (1)」 ([2011-11-18-1])

・ hellog 「#3716. 強勢位置に影響を及ぼす接尾辞」 ([2019-06-30-1])

[ 否定の接頭辞 un- (un- ゾーンの語彙) ]

・ hellog 「#4227. なぜ否定を表わす語には n- で始まるものが多いのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-22-1])

・ 大学院生による英語史コンテンツ 「#36. 語源の向こう側へ ~ in- と un- と a- って何が違うの?~」(目下 khelf で展開中の「英語史コンテンツ50」より)

[ カ行子音を表わす3つの文字 <k, c, q> ]

・ hellog 「#1824. <C> と <G> の分化」 ([2014-04-25-1])

・ heldio 「#255. カ行子音は c, k, q のどれ?」 (2022/02/10)

[ 日本語からの借用語 (e.g. karaoke, karate, kamikaze) ]

・ hellog 「#4391. kamikaze と bikini --- 心がザワザワする語の意味変化」 ([2021-05-05-1])

・ hellog 「#142. 英語に借用された日本語の分布」 ([2009-09-16-1])

・ hellog 「#3872. 英語に借用された主な日本語の借用年代」 ([2019-12-03-1])

・ hellog 「#4140. 英語に借用された日本語の「いつ」と「どのくらい」」 ([2020-08-27-1])

・ heldio 「#60. 英語に入った日本語たち」 (2021/07/31)

[ 動詞を作る en- と -en (e.g. enlighten, strengthen) ]

・ 「#1877. 動詞を作る接頭辞 en- と接尾辞 -en」 ([2014-06-17-1])

・ 「#3510. 接頭辞 en- をもつ動詞は品詞転換の仲間?」 ([2018-12-06-1])

・ 「#4241. なぜ語頭や語末に en をつけると動詞になるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-12-06-1])

・ heldio 「#62. enlighten ー 頭にもお尻にも en がつく!」 (2021/08/02)

[ 文法用語の謎:tense, voice, gender ]

・ heldio 「#644. 「時制」の tense と「緊張した」の tense は同語源?」 (2023/03/06)

・ heldio 「#643. なぜ受動態・能動態の「態」が "voice" なの?」 (2023/03/05)

・ hellog 「#1520. なぜ受動態の「態」が voice なのか」 ([2013-06-25-1])

・ hellog 「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1])

[ minister の語源 ]

・ 「#4209. なぜ minister は mini- なのに「大臣」なのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-04-1])

[ コラム「英語史Q&A」 ]

・ hellog 「#4892. 今秋出版予定の『ジーニアス英和辞典』第6版の新設コラム「英語史Q&A」の紹介」 ([2022-09-18-1])

・ heldio 「#532. 『ジーニアス英和辞典』第6版の出版記念に「英語史Q&A」コラムより spring の話しをします」 (2022/11/14)

・ hellog 「#4971. often の t は発音するのかしないのか」 ([2022-12-06-1])

2023-05-30 Tue

■ #5146. 強調構文の歴史に関するコンテンツを紹介 [hel_contents_50_2023][khelf][syntax][cleft_sentence][number][agreement][link]

khelf(慶應英語史フォーラム)が企画し展開してきた「英語史コンテンツ50」も,終盤戦に入りつつあります.休日を除く毎日,khelf メンバーが英語史コンテンツを1つずつウェブ公開していく企画です.

最近のコンテンツのなかでよく閲覧されているものを1つ紹介します.5月26日に公開された「#35. 「強調構文の英語史 ~ "It ARE John and Anne that are married."はアリ!? ~」です.

強調構文と呼ばれる統語構造は,英語学では「分裂文」 (cleft_sentence) として言及されます.コンテンツではこの分裂文の歴史の一端が説明されていますが,とりわけ数の一致 (number agreement) をめぐる議論に焦点が当てられています.

コンテンツの巻末には,関連するリソースへのリンクが張られています.分裂文に関する hellog 記事としては,以下を挙げておきます.

・ 「#1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」」 ([2012-09-30-1])

・ 「#2442. 強調構文の発達 --- 統語的現象から語用的機能へ」 ([2016-01-03-1])

・ 「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1])

・ 「#4595. 強調構文に関する「ケルト語仮説」」 ([2021-11-25-1])

・ 「#4785. It is ... that ... の強調構文の古英語からの例」 ([2022-06-03-1])

2023-05-24 Wed

■ #5140. 「英語史の時代区分」月間の振り返り [periodisation][hel_contents_50_2023][khelf][hel_education][voicy][heldio]

khelf(慶應英語史フォーラム)では「英語史コンテンツ50」を開催中です.休日を除く毎日,khelf メンバーによる英語史コンテンツが1つずつウェブ公開されてきています.4月13日に開始し,後半戦に入ってきました.

この企画のなかで4月17日には khelf 会長の青木輝さんによるコンテンツ「#4. 「時代区分」を考える」が公開されました.英語史の時代区分に関する Curzan の論文をベースに据えつつ,異なる研究者(書)からの時代区分の事例を比較し,そもそも時代区分とは何かを問うたコンテンツでした.

英語史の時代区分の問題は,このブログでも periodisation の記事群で長きにわたって本格的に議論してきました.しかし,今回このコンテンツ公開を受け,さらに本格的に議論したいと思うに至り,khelf メンバーを含む学生たちや Voicy heldio リスナーの方々を巻き込む形で1ヶ月を過ごしてきました.

まず大学院の授業で Curzan 論文を徹底的に読み込みました.その上で,数時間をかけて,大学院生とともに英語史の時代区分について激論を交わしました.後日,この激論の様子をなるべく多くの方々に伝えたいと,Voicy heldio で収録し公開しました.「#710. 激論!時代区分 --- 青木くん,寺澤さん,藤原くんとの対談」(2023/05/11放送)です.

リスナーの皆さんにも時代区分問題のおもしろさを共有いただき,コメントも寄せていただきました(ありがとうございます).

さらに後日,学部の「英語史」の授業にて,先の対談回を含めた以下の3つの heldio 放送回を,数十名の受講生に聴取してもらいました.

・ 「#618. 英語史の時代区分」(2023/02/08放送)

・ 「#677. 英語史の時代区分を語る --- 和田先生との対談」(2023/04/08放送)

・ 「#710. 激論!時代区分 --- 青木くん,寺澤さん,藤原くんとの対談」(2023/05/11放送)

受講生には多くのリアクションを寄せてもらいました.以下,長くなるので折りたたんでおきます.

「英語史」受講生からのリアクション

ことばの歴史の区分は曖昧で,そもそも言葉というもの自体が使用の経過で徐々に変化するものなので,きっぱりここという風に定めるのは難しいが,研究をする上である程度の線引きが必要なので,決めている.〔中略〕これらの時代区分については,研究者によって相違があるという放送回は面白かった.研究者的には厳密に端数まで切り詰めて出したいという気持ちと,一般論として,普通の人にもわかりやすく理解を促すためには,端数を切り捨てて,きっぱりした数字で表示したいという気持ちもあるという葛藤があることが皆さんの討論から強く伝わってきた.特に現代英語 ModE を,さらに最近の数十年の英語を「グローバルイングリッシュ」と区切りたいという話はとても賛同できる発想だった.確かに明らかにスラングが増えたり,明らかに世界的な規模で英語の需要が高まったという意味では言語が基盤から変化したという主張(時代区分を区切る)は正しいと思う.

英語史の時代区分は明確なものが決まっていないので,専門家の方や詳しい方の中でも区分の仕方がそれぞれであった.実際にラジオの中でも堀田先生,和田先生,青木さん,寺澤さん,藤原さんそれぞれの時代区分は同じところもあれば違うところもあり,おもしろかった.堀田先生が微妙にこだわっている部分などもあり,時代区分は十人十色なのだと改めて感じた.また,時と場合に合わせて区分の仕方を変えているという話もあり,そんなにも柔軟に変えられるものであるのだと驚いた.

英語史の前史と言える部分をまずは学びました.紀元前4000年以前が原インド・ヨーロッパ語,紀元前4000年から紀元前500年が原ゲルマン語.紀元前500年から448年が原古英語.その後,英語史は449年〜1100年の古英語時代で幕開けし,1100年〜1500年の中英語が続きます.そして1500年〜1900年が近代英語,1900年〜現在までが現代英語だそうです.しかし,これはあくまで英語史の標準的,教科書的な分け方です.heldioでは,言語外的な動きもこうした言語史の時代区分に大きな影響を与えていることを学びました.449年にブリテン島へ西ゲルマンの一派の連中が渡ってきた,軍事史上重要な出来事は正にその格好の例だと思います.その連中にはアングル人,サクソン人,ジュート人などが含まれます.ただ,そうした動きがどのように時代区分に影響を与えるかは,各学者の考え方によって様々というのが興味深かったです.和田先生,khelfの青木さん,寺澤さん,藤原さんとの対談の中でそれが浮き彫りになっていたと思います.そもそも言語とは gradual に変化するものであるため,時代区分とは曖昧なもの,そもそもはっきりとは区分出来ないものという考えにみなさん,立っていました.その中でもしかし,便宜上区分が必要となった場合には,境目を「〜年頃」とするか「〜年」と刻むかで各々の学者の意図が見えて来る様です.「〜年頃」は『頃』というぼかしワードを使いつつも,実際はその境目が曖昧な実態を『正確』に表しているという,この矛盾点も面白かったです.一方で「〜年」と刻む場合,実際には言語変化が徐々に起こっているため明確な境目はない事を承知の上で,変化に一定以上の影響を与えたと思われる言語外的な動きに対し,より『象徴的』な役割を与えようとしていているとの分析がなされていました.

英語史の時代区分について,今回の授業とラジオの内容を踏まえて,英語史の時代区分は区切りのつけ方によって変わってくるのだとわかりました.院生や先生方一人一人とっても区分の主張が異なる所も興味深かったです.個人的には,Voicy に出演されていた青木さんのように,年をぼかすというよりは象徴的な出来事が起きた年を境目にして正確性を持たせる方がしっくりくるなと思いました.(何事も具体的な数値で出して欲しいという個人的なこだわりが強いのかもしれませんが…)

今日は今まで曖昧だった時代区分が解決しました.ただ,ひとつ疑問に思ったのは,高校生の時の世界史の教員は,ヨーロッパにおける中世世界は395年の西ローマ帝国の滅亡から,1453年の英仏百年戦争までと習ったのですが,この中世世界と Old English の年代が丸かぶりしていて,(Middle English)中世英語が大半が被っていると言う状況であり,不思議に思いました.近代史のスタートは薔薇戦争の終焉ということで,この点では,世界史の教員と同じ分かれ目でした.ラジオの中に対する意見としては,私は和田先生の意見に賛成で,言語はある都市を境目にキッパリと変わるわけではなく,年月をかけて徐々に変化していくので,「頃」と濁さざるをえないかなと思います.それから,僕の感覚としては何か出来事が起こった,だから,言葉もその変化に追随して(幾分かのタイムラグはあるとは思うが)変化していくという方式だと思うのですが,教授の場合は結構「00」で区切るところが多いと思うのですが,「00」が英語の時代区分に境目に登場しやすくなる理由が知りたいと思いました.特に,1900年だと私の知る限りイギリスにとっての特別な事件は特にないように思えます.むしろ,第一次世界大戦が行われた1914〜1918年が外国との交流や敵対関係,新語の登場などが多いように思える年な気がします.

今まで学校で習ってきた日本史や世界史の時代区分は年号で明確に区分されていたのに対して,英語の時代区分は研究者によって異なるという点が新鮮で興味深かったです.堀田先生のあえて分かりやすい年号で区切ることも,和田先生の〜年ごろ,と年号をぼかすことも,青木さんのどの時代区分も英語史上重要なできごと(ウィリアム・キャクストンの印刷術など)に合わせて時代区分をすることも,いずれもその方自身の英語史の捉え方や英語自体への価値観が表れており,もっとお話を拝聴したくなりました.英語の時代区分は研究する中での利便性のためのもの,でありながらも,こうも研究者の間で意見が分かれるところを見ると,大体何年ごろ,と区分を曖昧にする方が無難かとも思ったのですが,やはり英語の変化のきっかけとなった出来事で年号をはっきりと区分することも英語史の理解に役立つとも思えるので,英語の時代区分という問題は非常に難しく,興味深いと思いました.英文学史でたびたび英語の時代区分に基づいてその時代ごとの写本などが紹介されるのですが,時代区分自体人為的に決められているもの,とこれからは意識した上で学んでいきたいと思います.

確かに,言葉は社会や時代の変化に伴って微妙に少しずつ,そしてなによりも流動的に変化していくものなので,ある年代ではっきりと区分すること自体が本来はできないのだと言う考えは納得できた.その上で,研究する際や,一般人へ向けて解説する際に,便宜上区切りがついていた方が共通認識が作りやすいという点で,敢えてはっきりとしたラベリングをするというのも理解できる.しかし,区分する側の歴史解釈や信念(こだわり)によって,どこでどう区分するのかというのが微妙に(時には大きく)異なるというのはとても興味深いと思った.

私はまだ英語史を学び始めたばかりなので細かいことはわからないものの,個人的には #710 で青木さんが言っていた「使い分ける」という視点が大事になると感じた.初学者や,一般の人に向けて解説する際に具体的な年号(例えば449年や1066年,1795年など)を使うのは,わかりづらいだけでなく,その年を境にいきなり言語が大きく変わったなどという誤った印象を与えかねない.象徴としての具体的な年号を基準に分けるのももちろんいいが,あくまで言語の変化は少しずつ進むものだという大前提を頭に入れるためには,ざっくりとした区分を最初に覚えるのがいいと思った.その上で,実際にはさまざまな考え方・捉え方があることを学ぶと,より理解が深まるのではないかと感じた.

英語史の時代区分については,端数と概数の両方を使い分けるのが適切だと考える.「英語史」とは第1回授業で述べられたように英語「と」歴史を扱う学問である.英語史において,両者のうちの英語の面に着目する場合には端数を,歴史の面に着目する場合には概数を使うのがよいのではないか.〔中略〕次に歴史を学習する際は,概数で全体的な役割を担うことが学習を円滑に進めるうえで不可欠だ.Voicy中にもあったように概数は学習事項の目次のような役割を果たし,学問において今何を学んでいてこの先何を学ぶのかが常に明らかにしてくれるろう.また概数が逆に「正確性を期している」という堀田先生の考えには新しい気づきがあった.概数は未知のものに対して「年頃」といった表現で真理を曖昧にしているともいえる一方で,「未知である」といったメッセージを伝える役割も果たしておりその点では正確性を期していると私も考えた.

歴史には分ける区分はあるけど,決してその分けるは共通ではなく,それに数字があるわけでもなく,人によって一区分の長さも軸も違うことに驚きました.また,先生と対談先の方が全く違う脳みそで似たような区分をするあたり,歴史を感じてすごいなと思いました.でも,凄く似てるように見えて微妙なこだわりもあるというのが面白いなと思いました.また,洗脳されているとされる教科書も元はといえば誰かの脳内なのに,みんながそれにとらわれてるのが面白いなあと思います.教えてる側の方,つまり先生って研究し倒してるかたなので,聞いたことは正しいと思って聞いているけれど,先生どうしの話を聞くと認識の違いの存在や先生も1人の人間であることを感じて,その絶対的力という信頼が生徒だったら先生,人だったら教科書のようにあるのが面白いと思います.(別に間違ってると言いたいのではなく)

時代区分を定めたうえで信じすぎないという考え方が,斬新だが言われてみればそうだと思った.時代の境界がはっきり定まっておらず,ましてや言語は次第に変化していくものなので,時代区分は恣意的な象徴的なものなのだと思った.「700年に文字資料が登場するため700年を英語の始まりとする」という考え方は私は納得できなかった.地域や階級によっても使用する英語は異なっていたと思うので,端数まで時代区分をはっきり考えておき,その周辺の境界を曖昧にするのが一番納得いくかなと思った.でも,1476年の活版印刷術導入のように,言語に影響を与えるような象徴的な出来事を境界とするという考え方も一理あると思ったが,ただ,事件が起きたと同時に急速に言語が変化するわけではないので,きっちりした境界を定めることはできないと思う.

今回は英語史の時代区分について学びました.紀元前4000年以前の Indo-European (IE) や紀元前4000年から紀元前500年までの Germanic (Gmc) である英語前史の言語はどのようであったのかとても気になりました.また,Old English (OE) の始まりを「449年,ゲルマン人のブリテン島移動とする説」と「英語での文献が出された700年とする説」があることがとても興味深かったです.どちらも象徴的だと感じますが,やはりはっきりと「Old English」の始まりを区分することは難しいのではないかと感じました.講義では堀田先生の時代区分の考え方として,1100年から1500年までを Middle English (ME),1500年から1900年までを Modern English (ModE),1900年から現在までを Present-Day English (PDE) としてざっくり区切ることを学びました.私もやはりそのように区切る方が良いのではないかと考えます.ラジオで細かい英語史の時代区分の区切りをなさっていた大学院生の方々の意見はとても筋が通っていて,納得のできるものでした.でも,言語はその年,その瞬間から切り替わるものではないし,むしろグラデーションのようなものだと私は考えます.時代区分はある程度の目安として,時にはそれぞれの時代の特徴が混ざっていることも念頭に置いた上で,英語について考えていく必要があると感じました.これは私の「こだわり」かもしれません.

英語史の始まりをイギリスの国づくりの基礎が始まった年としていることは衝撃を受けた.さらに,英語史の始まりの年である449年より前の英語の基礎を英語としてはみなしていないということは意外だった.また,Old English と記述すればそれは英語史における古英語を指すというルールが,中英語を記述する際のルールにも当てはめられていることは意外だった.また,それ以降の英語史区分を,400年ごとに区切っているというキリの良さは,英語史のはじめを449年としていることとは,対照的だと感じた.また,和田教授との対談の中で,英語史学習において,英語史の区分は,その入り口であり目次的な存在であるにもかかわらず,研究者同士で異なり,議論が交わされるものと知り,奥の深さを感じた.また,区分年を明確にいうか,それともぼかすのか,そこのこだわりもなかなか面白いなとも感じた.アングロサクソンの伝説的な449年をどう捉えるかで,時代区分の始まりをどこにするかが決まるのは興味深かった.

今回の授業やラジオの内容を通して,英語の歴史とはまさにイギリスの歴史であり,切っても切り離せない関係にあるということが強く感じられました.学生さんとの激論からも分かるように,英語の年代を区分する年はそれぞれ端数的であったり,ざっくりであったりと違いはあっても,やはりそこには何かしらの歴史的事象があり,改めて歴史とは変化であるということも同時に実感しました.また,年代区分が端数であると,言語がその年にきっかりと変化したように感じられ,逆にざっくりであれば,ぼやっと,変わった部分もあればそうでない部分もあるように感じられるという議論は,どこか人の考え方の性質といったものも絡んだ議論のように感じられ,面白かったです.実際,どの言語にも言えることだと思いますが,言語の中には昔の年代からずっと変わらず残っているもの,時代を追っていくうちに変容したもの,そして,現代になってから今までとは全く違う形で追加されたものなどがあるわけで,一概に年代区分を分けるのはかなり難しいと思いました.

英語の始まりは449年とされており,そこから1100年までは古英語,1100年から1500年は中英語,1500年から1900年までは近代英語,そして現在に至るまでを現代英語と定義されている.英語史においては,このように時代ごとに英語が名前づけされて分類されているが,日本語にはこのように時代ごとに名称をつけては区別していない.この点に関して,英語と日本語では言語研究の進み具合による違いが見られると思った.細かく分類できるということはそれだけ自国語の研究が進んでいるからだと思う.また,ラジオ内で先生も言及していたように,この英語史の時代区分は,あくまでもわかりやすくするための暫定的なものであり,それぞれの時代区分内においても変化は起きているということを忘れてはならない.時代区分されてしまうと,その区分においては同じ語が使われていたというイメージを持ってしまうが,常に英語が変化していたということを踏まえた上で,様々な問題について考えていくべきだと考える.英語史の時代区分はわかりやすい一方で簡単に誤解をも招いてしまう可能性がある点に注意するべきだ.

「#618. 英語史の時代区分」,「#677. 英語史の時代区分を語る --- 和田先生との対談」「#710. 激論!時代区分 --- 青木くん,寺澤さん,藤原くんとの対談」を聴いて,英語史の時代区分は考える人でそれぞれ異なり,十人十色であるということが強く伝わってきた.英語の転換期を象徴的な出来事と重ねて,端数まで細かく区切って考えている人もいれば,言語の変化はある事件をきっかけに急に起こるものではなく徐々に時間をかけて起こるということで,具体的な年数は明言せずに,〇〇年ごろと考える人もいて,英語史の時代区分の奥の深さに驚かされた.また,時代区分の数も人それぞれ違っていて,面白いと思った.

今回の授業で堀田先生の考える英語史の時代区分について触れました.古英語が449〜1100年,中英語が1100〜1500年,近代英語が1500〜1900年,そして現代英語が1900年〜現在という区分を聞いたとき,初めは「区分ってこんなにざっくりかつシンプルできれいな数字でいいのか.」「古英語の始まりが449年というのはしっくりくるけど,他はあまりにも単純化しすぎではないか.」と素人ながら個人的には違和感を覚えていました.しかし,heldioを聞いて英語史の時代区分は人によって違うということ,またその時代区分を絶対視してはいけないということに気が付きました.和田先生は堀田先生とほとんど同じぐらいの数字で区分していましたが,それでも和田先生の方は○○年“頃”というように少し曖昧に区分していました.また青木さんは時代区分に端数を使っていて,その時代の象徴的な出来事を非常に意識していましたし,寺澤さんは端数を使うところとそうでないところがありました.堀田先生,和田先生,青木さん,寺澤さんのたった4人だけでも誰一人として同じ時代区分の人はいませんでした.本当に時代区分は十人十色なのだなと実感しました.先ほども書きましたが私は初め堀田先生の時代区分の仕方に違和感を覚えていました.449年のゲルマン民族の大移動によりブリテン島にアングロサクソン人が入ってくるという出来事を古英語の始まりとして設定するというように,中英語や近代英語などに関してもそのように象徴的な出来事と関連させて区切れば具体的で納得しやすいので端数を使った方がわかりやすいと思っていました.しかし,heldio の中で堀田先生が「あえてざっくり,シンプルな数字にすることで奇麗すぎてうさん臭さが出る.逆にそうしたほうが安易に区分を絶対視しにくくなる.端数だとその象徴的な出来事がちゃんと伝わればいいけど,そうでないとリアルすぎて信じてしまう.」とおっしゃっていました.これを聞いて自分にはなかった考え方を知ることができ,なるほどなと思いました.このように英語史の時代区分という一つのテーマだけでもいろんな人がいろんな考えをもっていました.堀田先生がいろんな人と議論しているのを聞いて,他者と議論し合うことはやはり面白いし自分にはなかった考えに出会うことができとても刺激になるのだなと思いました.私は時代区分を絶対視しやすいので時代区分は必ずしも絶対視するものではなくあくまで参照用として使うということを忘れないでおきたいです.私も英語史をもっと勉強して自分なりの時代区分というのを考え,それを他の人と話し合いってみたいと思いました.

今まで英語の歴史について英米文学専攻に進むまで考えたことがありませんでした.前回の授業で先生が時代区分にはっきりしたものはなく,大体で決めているのだということを聞いて少し驚きました.確かに考えてみると,歴史上の中世や近世などの区分もあくまで人が考えたものなので曖昧な部分があるのでそれは言語史にも通ずるのだと思いました.449年から英語史が始まるというのは,とても中途半端な時期だなと感じもっと区切りのいい時期にすればいいのにと感じたのですが,歴史的なブリテン島における国の出現を考えると納得がいきました.

「英語史の時代区分を一旦忘れてください.」と先生がおっしゃった時にはとても驚いたのですが,英語史をあくまでわかりやすく考えるための人為的なものであり,あまりに時代区分を絶対視してしまうと,それにとらわれすぎてしまい考えが固くなってしまうため,頭を柔らかくして考える必要があるという理由を聞いて,これから英語史を学ぶ上で自分も気をつけようと思いました.また,先生と和田先生の英語史の時代区分が意外と違わなかったので,研究者によって時代区分は異なるとはいえどある程度はやはり同じなのだなと感じました.

今回の授業と3つのラジオを聞かせていただいて分かった事は,「英語史の時代区分」に関しては,10人いれば10通りの解釈があると言うことです.しかも結論は同じでも,そこに至るまでのプロセスはまた人それぞれいろんな考え方をしていて非常に面白いと感じました.言葉がグラジュアルに発展する以上,正確な年号や日付を述べる事は不可能だと言う結論があるからこそ,逆に言えば自分の主観で決めてもいいと言う考え方もあります.堀田先生が言っていた,449年のアングロ・サクソン人がブリタニアに侵攻した年を古英語の年代とするなど非常に象徴的で面白いと思います.しかし一方でわからないこそ,はっきりと述べず,ぼんやりと表現すると言う考え方もあります.和田先生が450年頃と述べていたように,「〜頃」とすることで,断定できないものだからこそ,そのニュアンスをしっかりと表現すると言う考え方もとても納得できるところです.こういった1つの「英語史の時代区分」と言うことに関してからでも,研究者としてのスタンスやあるいは人としての性格のようなものが現れると言う部分は非常に面白いです.

和田先生との対談について語りについての感想を述べる.いきなり,449年と450年の区切りに関して対立が生じたのが面白かった.学者によって,考え方が異なることがあるということを改めて認識した.自分は,和田先生のように〜ごろと,アバウトにするのは大切だと思った.また,最後の「気が合いますね,カンパーイ」という言葉にとても笑いました.違いがあると言いながらも,似たものに帰着することもあるんですね!

まず,「英語史の時代区分」を聞いて,449年から英語の歴史が始まることを学んだ.そして,定義上紀元前500年から紀元後449年までは原古英語,紀元前4000年から紀元前500年までは原ゲルマン語,紀元前4000年以前は原印欧語と言われていることを知った.また,449年から1100年までは古英語 (Old English) が,1100年から1500年までは中英語 (Middle English),1500年から1900年までは近代英語 (Modern English),1900年から現在までは現代英語 (Present day English) ということも知った.次に,「和田先生との対談」を聞いて,英語史の時代区分は,人によって分け方の違う,曖昧なものであることがわかった.堀田先生は,英語史の始まりを,アングロサクソン人がブリテン島に侵入した年である449年に厳格にしていたのに対し,和田先生は450年ごろとしていた.これは,どちらかが正しくどちらかが間違っているというわけではなく,言葉はゆっくり変わるものであるため,本当は区切れないものであることを前提に考えた結果出された,考え方の違いであることを理解した.最後に,放送を聞いて私はアングロサクソン人がブリテン島に侵入した449年を古英語の始まり,ノルマン征服が起きた1066年を中英語の始まり,つまり歴史に残る象徴的な出来事が起きた年を英語史の時代区分と考えました.

このように,この1ヶ月ほどは「英語史の時代区分」月間となった次第ですが,振り返ってみると khelf 活動がフル回転してよい空気を生み出したなあと実感しています.

(1) 「英語史コンテンツ50」企画を通じて一般公開された,とあるコンテンツから議論が始まった

(2) それをもとに大学院の授業で関連論文を精読しつつ白熱した議論へと発展

(3) その議論を heldio 対談として収録し,一般リスナーの方々に向けて配信した

(4) そこでのコメントバックを受け,問題を再考した

(5) ここまでの流れを受けて,学部の「英語史」の授業で時代区分問題を紹介し,数十名の受講者に考察の上リアクションを寄せてもらった

(6) 本記事でそのリアクションを共有した

(7) 今後,さらなる議論へ

とても良い流れとなりました.関係した皆さん,ありがとうございました!

・ Curzan, Anne. "Periodization in the History of the English Language." Chapter 12 of The History of English. 1st vol. Historical Outlines from Sound to Text. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 8--35.

2023-05-16 Tue

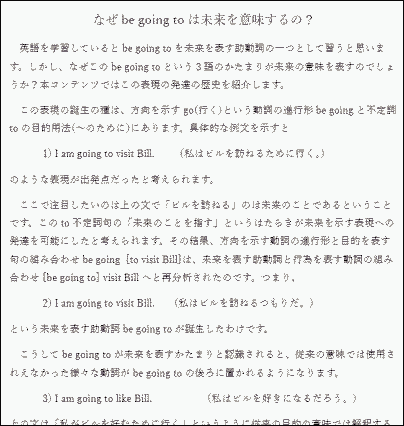

■ #5132. なぜ be going to は未来を意味するの? --- 「文法化」という観点から素朴な疑問に迫る [sobokunagimon][tense][future][grammaticalisation][reanalysis][metanalysis][syntax][semantics][auxiliary_verb][khelf][voicy][heldio][hel_contents_50_2023][notice]

標題は多くの英語学習者が抱いたことのある疑問ではないでしょうか?

目下 khelf(慶應英語史フォーラム)では「英語史コンテンツ50」企画が開催されています.4月13日より始めて,休日を除く毎日,khelf メンバーによる英語史コンテンツが1つずつ公開されてきています.コンテンツ公開情報は日々 khelf の公式ツイッターアカウント @khelf_keio からもお知らせしていますので,ぜひフォローいただき,リマインダーとしてご利用ください.

さて,標題の疑問について4月22日に公開されたコンテンツ「#9. なぜ be going to は未来を意味するの?」を紹介します.

さらに,先日このコンテンツの heldio 版を作りました.コンテンツ作成者との対談という形で,この素朴な疑問に迫っています.「#711. なぜ be going to は未来を意味するの?」として配信しています.ぜひお聴きください.

コンテンツでも放送でも触れているように,キーワードは文法化 (grammaticalisation) です.英語史研究でも非常に重要な概念・用語ですので,ぜひ注目してください.本ブログでも多くの記事で取り上げてきたので,いくつか挙げてみます.

・ 「#417. 文法化とは?」 ([2010-06-18-1])

・ 「#1972. Meillet の文法化」([2014-09-20-1])

・ 「#1974. 文法化研究の発展と拡大 (1)」 ([2014-09-22-1])

・ 「#1975. 文法化研究の発展と拡大 (2)」 ([2014-09-23-1])

・ 「#3281. Hopper and Traugott による文法化の定義と本質」 ([2018-04-21-1])

・ 「#5124 Oxford Bibliographies による文法化研究の概要」 ([2023-05-08-1])

とりわけ be going to に関する文法化の議論と関連して,以下を参照.

・ 「#2317. 英語における未来時制の発達」 ([2015-08-31-1])

・ 「#3272. 文法化の2つのメカニズム」 ([2018-04-12-1])

・ 「#4844. 未来表現の発生パターン」 ([2022-08-01-1])

・ 「#3273. Lehman による文法化の尺度,6点」 ([2018-04-13-1])

文法化に関する入門書としては「#2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発」 ([2015-03-11-1]) で紹介した保坂道雄著『文法化する英語』(開拓社,2014年)がお薦めです.

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2023-05-15 Mon

■ #5131. この2週間ほどの khelf メンバーの heldio 出演回のまとめ [khelf][hel_education][voicy][heldio][link]

(このロゴとバナーは khelf メンバーが作成)

今月の初めから GW を経て昨日に至るまで,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」では,khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバーが入れ替わり立ち替わり出演して,対談やら討論やらを繰り広げてきました.heldio への khelf メンバー出演回の一覧は,Voicy の検索機能を利用してこちらからアクセスできるのですが,必ずしもきれいに出力されないようなので,この5月の出演回12回分の一覧については,以下に時系列でまとめておきます.

・ 「#698. 先生,アルファベットの歴史を教えてください! --- 寺澤志帆さんとの対談」(2023/04/29放送)

・ 「#699. 4月28日に「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」を生放送でお届けしました」(2023/04/30放送)

・ 「#700. consumption の p はどこから? --- 藤原郁弥さんの再登場」(2023/05/01放送)

・ 「#701. なぜ「日本人」は Japan-ese なの?の深掘り回 --- 青木輝さんとの対談」(2023/05/02放送)

・ 「#702. いいネーミングとは? --- 五所万実さん,藤原郁弥さん,まさにゃんとの対談」(2023/05/03放送)

・ 「#704. なぜ日本語には擬音語・擬態語が多いのか? --- 森田まさにゃん,五所さん,藤原くんと音象徴を語る爆笑回」(2023/05/05放送)

・ 「#706. 爆笑・語源バトル with まさにゃん&藤原くん」(2023/05/07放送)

・ 「#707. 先生,なんで doubt には発音しないのに <b> が入ってるんですか? --- 寺澤志帆さんとの対談」(2023/05/08放送)

・ 「#710. 激論!時代区分 --- 青木くん,寺澤さん,藤原くんとの対談」(2023/05/11放送)

・ 「#711. なぜ be going to は未来を意味するの? --- khelf 広報の渡邉さんとの対談」(2023/05/12放送)

・ 「#712. ハヒフヘホ --- khelf メンバーと学ぶコトバの「音」入門 」(2023/05/13放送)

・ 「#713. 英語史上の学説対立を khelf メンバー5人で語る」(2023/05/14放送)

すべてがお薦めなのですが,あえて私が2点を選ぶとすれば,次のものでしょうか(難しすぎるチョイス!).

これからも khelf 対談を企画していきます.応援よろしくお願いいたします.

2023-05-07 Sun

■ #5123. 「単語の語源を言い当てる」とは何か? --- 本日開幕した「語源バトル」のルールをめぐって [etymology][voicy][heldio][khelf][masanyan][fujiwarakun][folk_etymology][word_formation][loan_word][hellog_entry_set]

GW も最終日ですが,この連休中は Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて様々な対談企画を展開してきました.この余韻は GW 後も向こう1週間ほど続く予定ですので,どうぞお付き合い下さい.

今朝の heldio では,khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバー2人とともに軽いノリで英単語の語源 (etymology) をめぐる遊びを披露しています.「#706. 爆笑・語源バトル with まさにゃん&藤原くん」です.30分超の放送回となりますので,お時間のあるときにどうぞ.

お聴きになれば分かる通り,今回の「語源バトル」は,ゲームそのものを実施したというよりは,ゲームのルール作りに着手したというのが正確なところです.単語の語源とはいったい何か? 「単語の語源を言い当てる」とは,結局何を答えればよいのか? ゲームのルール作りを念頭に考えてみると,問題が具体的に挙がってくるのが良いところです.放送中にもいくつかの問題点が持ち上がりました.

・ 何段階もの借用を経てきた単語について,直近の借用元言語を答えるべきか,その前段階の借用元言語を答えるべきか,あるいは究極の祖語(しばしば印欧祖語)を答えるべきか.

・ 借用語について,ラテン語からか,フランス語からか,という問いはしばしば解決が困難である.「ラテン系」などととして逃げることは,どこまで妥当か.(cf. こちらの記事セット)

・ taking のような語形については,語幹 take と屈折語尾 -ing の語源をそれぞれ答える必要があるのか.

・ 複合語や派生語の場合,構成する各形態素について語源を明らかにする必要があるのか.

・ UK のような省略語の語源とは,展開した United Kingdom が答えとなるのか.あるいは,Unite, -ed, King, -dom の各々の語源を答える必要があるのか.

その他,思いつくままに問題点を挙げてみると,ルール作りがなかなか厄介な仕事であることが分かってきます.

・ 本来語という答えは多くなりそうだが,本来語とは何か.

・ 語源説が揺れている単語(実際にかなり多いと思われる)の回答は何になるのか.

・ 固有名詞の語源とは何か.

・ 語源と語形成は何がどう異なるのか.

・ 民間語源 (folk_etymology) と学者語源は区別する必要があるのか.

これらは結局のところ「単語の語源とは何か」というメタな問いを発していることにほかなりません.この問いを議論するに当たって,まず「#3847. etymon」 ([2019-11-08-1]) を参照していただければと思います.

以下,「語源バトル」に出演した2人の HP へのリンクを張っておきます.

・ 「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学): https://note.com/masanyan_frisian/n/n01938cbedec6

・ 藤原郁弥さん(慶應義塾大学大学院生): https://sites.google.com/view/drevneanglijskij-jazyk/home

2023-05-05 Fri

■ #5121. 音象徴は言語学では周辺的な位置づけ [link][sound_symbolism][phonaesthesia][onomatopoeia][japanese][contrastive_linguistics][voicy][heldio][khelf][goshosan][masanyan][fujiwarakun][youtube]

この GW は,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて khelf(慶應英語史フォーラム)協賛の対談企画を展開しています.日々 khelf メンバーが入れ替り立ち替り現われ,落ち着いて対談したり,あるいはパーティのように賑やかに盛り上がったりしています.

heldio は毎朝6時に更新していますが,今朝公開された最新回は「#704. なぜ日本語には擬音語・擬態語が多いのか? --- 森田まさにゃん,五所さん,藤原くんと音象徴を語る爆笑回」です.音象徴 (sound_symbolism) をめぐって4人が賑やかに雑談しています.

この回は,一昨日の放送回「#702. いいネーミングとは? --- 五所万実さん,藤原郁弥さん,まさにゃんとの対談」の続編でもありますので,ぜひそちらもお聴きください.

今回取り上げた音象徴は,常に人気のある話題です.日本語生活においてオノマトペ (onomatopoeia) はとても身近ですし,日常的な商標などに反映されている音のイメージの話題も関心を引きます.しかし,音象徴は,その話題性の高さとは裏腹に,言語学においては周辺的な存在とみられることが多いのです.なぜかというと,音「象徴」という呼び名が示唆するとおり,そこに意味があるのかないのかよく分からない,微妙な位置づけだからです.普遍的なような,それでいて恣意的なような・・・.

音象徴について本ブログでも様々に取り上げてきましたが,今回は heldio 対談という形で,この魅力的な話題に4人で再訪した次第です.

以下に,今回の出演者3名のプロフィールページへのリンクを張っておきます.

・ 五所万実さん(目白大学): https://researchmap.jp/mamg

・ 「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学): https://note.com/masanyan_frisian/n/n01938cbedec6

・ 藤原郁弥さん(慶應義塾大学大学院生): https://sites.google.com/view/drevneanglijskij-jazyk/home

雑談の最後に触れられている,まさにゃんによる YouTube チャンネル「まさにゃんチャンネル【英語史】」の2.4万回再生を誇る人気動画「語源で学ぶ英単語?【st, fl, sw, sp, gl】」では,英語における音象徴の興味深い事例が取り上げられています.ぜひこちらもご視聴ください.

2023-05-02 Tue

■ #5118. Japan-ese の語尾を深掘りする by khelf 新会長 [aokikun][voicy][heldio][khelf][colloquia][link][demonym][suffix][onomastics]

皆さん,なぜ Japan には -ese という語尾がつくのか,気になりますよね? *Japan-ian でもなく *Japan-ish でもなく,英語では Japan-ese ということになっています.

この問題に英語史あるいは英語歴史言語学の観点から踏み込んでみると,魅惑的かつ複雑なパズルが展開しています.khelf(慶應英語史フォーラム)の新会長の青木輝さんが,この問題に分け入っています.

今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」では,青木さんとの対談でこの対談を深掘りしています.「#701. なぜ「日本人」は Japan-ese なの?の深掘り回 --- 青木輝さんとの対談」をお聴きください.

この対談のベースとなっているのは,『コロキア』 (Colloquia) の論文として公表されている以下のものです.

・ Aoki, Hikaru. "Why Japan-ese and Not Japan-ian?: Historical Relations between Demonymic Suffixes and Country Names." Colloquia 43 (2022): 85--102.

この論文に基づいて,青木さんは khelf 活動を通じて,たびたび研究成果を公開してきています.

・ 『英語史新聞』第5号の第1面の記事「人々の名称の謎を追う --- なぜ X-ish という呼び名はイギリス周辺に多いのか --- なぜ X-ish という呼び名はイギリス周辺に多いのか ---」

・ heldio 「#680. なぜ「日本人」は Japanian などではなく Japanese なの? --- 青木輝さんとの対談

・ heldio 「#683. なぜ English のように -ish のつく呼び名はイギリス周辺に多いの? --- 青木輝さんとの対談」

2023-05-01 Mon

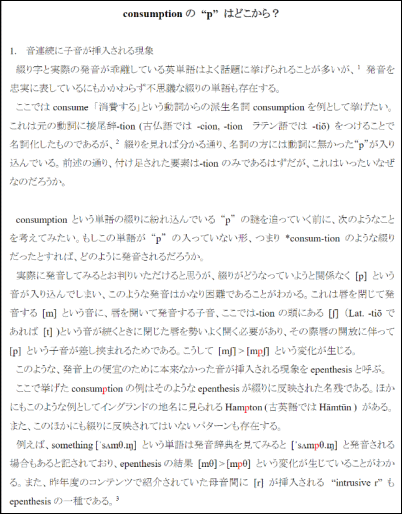

■ #5117. 語中音添加についてのコンテンツを紹介 [voicy][heldio][start_up_hel_2023][hel_contents_50_2023][phonetics][phonology][sound_change][consonant][epenthesis][khelf][panopto][youtube][heltube][fujiwarakun]

この GW 中は毎日のように Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて khelf(慶應英語史フォーラム)メンバーとの対談回をお届けしています.一方,khelf では「英語史コンテンツ50」も開催中です.そこで両者を掛け合わせた形でコンテンツの紹介をするのもおもしろそうだ思い,先日「#5115. アルファベットの起源と発達についての2つのコンテンツ」 ([2023-04-29-1]) を紹介しました.

今回も英語史コンテンツと heldio を引っかけた話題です.4月20日に大学院生により公開されたコンテンツ「#7. consumption の p はどこから?」に注目します.

今回,このコンテンツの heldio 版を作りました.作成者の藤原郁弥さんとの対談回です.「#700. consumption の p はどこから? --- 藤原郁弥さんの再登場」として配信していますので,ぜひお聴きください.発音に関する話題なのでラジオとの相性は抜群です.

コンテンツや対談で触れられている語中音添加 (epenthesis) は,古今東西でよく生じる音変化の1種です.今回の consumption, assumption, resumption の /p/ のほかに epenthesis が関わる英単語を挙げてみます.

・ September, November, December, number の /b/

・ Hampshire, Thompson, empty の /p/

・ passenger, messenger, nightingale の /n/

そのほか she の語形の起源をめぐる仮説の1つでは,epenthesis の関与が議論されています(cf. 「#4769. she の語源説 --- Laing and Lass による "Yod Epenthesis" 説の紹介」 ([2022-05-18-1])).

epenthesis と関連するその他の音変化については「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」 ([2011-05-06-1]) もご参照ください.

対談中に私が披露した「両唇をくっつけずに /m/ を発音する裏技」は,ラジオでは通じにくかったので,こちらの動画を作成しましたのでご覧ください(YouTube 版はこちら).音声学的に味わっていただければ.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow