2025-07-10 Thu

■ #5918. 『英語語源ハンドブック』が発売3週間で品切れです! [hee][notice][khelf][helkatsu][asacul]

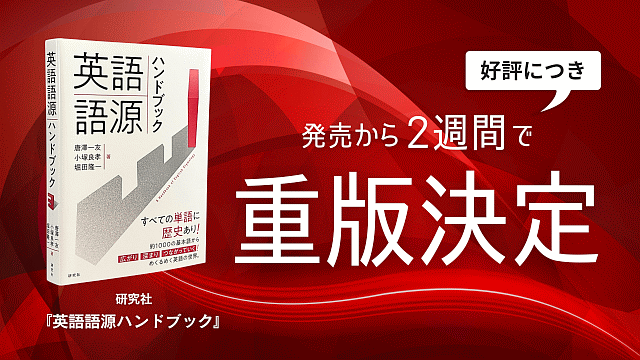

6月18日(水)に研究社より刊行された 『英語語源ハンドブック』に,たいへんなご好評をいただいています.重版が決定したことは先日の記事「#5914. 『英語語源ハンドブック』が発売2週間で重版決定!」 ([2025-07-06-1]) でお知らせした通りです.その後,出版社情報によりますと,昨日ついに版元で品切れとなったとのことです.発売3週間にして品切れとは!

重版出来まで数週間の間隔があるのですが,まだ在庫を抱えている書店はありますので,ぜひお探しいただければと思います.関係者で主に都内のフォトチャレンジを続けていますが,一昨日は三省堂秋葉原店,昨日は丸善お茶の水店に私自身が訪れ,本書の存在を確認しています.

著者陣営として嬉しい悲鳴とはまさにこのことです.本書を熱心に推してくださっている皆さん,hel活仲間の皆さん,そして本書を手に取ってくださったすべての読者の皆さんに,心より感謝申し上げます.皆さんの熱意が,私たちの予想を遥かに上回るスピードで本書を広めてくださっていることを日々実感しております.本当にありがとうございます.

さて,本書が新たに手に入りにくくなったこのタイミングだからこそ,その魅力をより深く味わっていただくための絶好の機会を用意しています.来たる7月19日(土)の15:30--17:00,朝日カルチャーセンター新宿教室にて,著者3名で出版記念の鼎談イベント「深堀り『英語語源ハンドブック』徹底解読術」を開催します.

この鼎談では,共著者の唐澤一友氏(立教大学),小塚良孝氏(愛知教育大学)と私,堀田隆一の3人が集まり,ハンドブックを最大限に活用するためのコツを中心にお話しします.教室受講・オンライン受講のいずれも可能です.詳細やご参加については公式HPをご覧ください.また,hellog でも「#5885. 7月19日(土)「深堀り『英語語源ハンドブック』徹底解読術 出版記念・鼎談」を朝日カルチャーセンター新宿教室にて開催」 ([2025-06-07-1]) として同講座についてご紹介しています.

『英語語源ハンドブック』の広がりを通じて,「英語史をお茶の間に」という遠大な目標に向けての大きな一歩を踏み出せているのではないかと感じています.重版分の出来上がりを待ちつつ,まずは上記イベントでお会いできることを楽しみにしております.引き続きの応援,なにとぞよろしくお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-07-09 Wed

■ #5917. 『英語史新聞』第12号が公開されました [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link][helkatsu][etymological_respelling][relative_pronoun][loan_word][borrowing][lexicology][statistics][negative_cycle][syntax][helvillian]

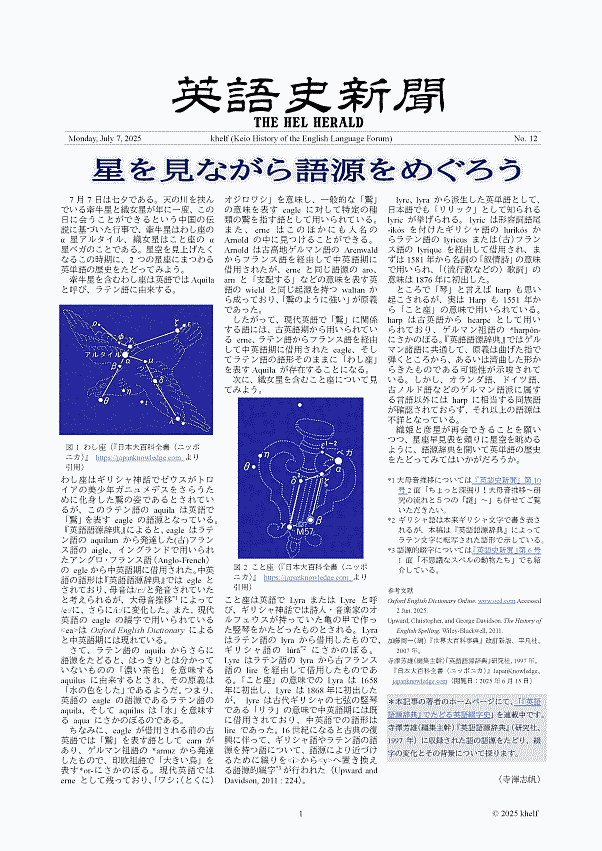

7月7日の七夕,khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』シリーズの第12号がウェブ上で公開されました.こちらよりPDFで自由に閲覧・ダウンロードできます.

数ヶ月前から,七夕の日を公開日と定め,執筆陣や編集陣が協力して準備を進めてきました.例によって公開前夜はぎりぎりまで最終調整に追われていましたが,できあがった紙面については,どうぞご安心ください.珠玉のコンテンツが満載です.企画,執筆,編集と今号の制作に関わったすべての khelf メンバーに,まずは労いと感謝の言葉を述べたいと思います.よく頑張ってくれました,ありがとうございます!

さて,今号も4面構成となっています.どのような記事が掲載されているか,具体的に紹介していきましょう.まず第1面は,七夕の公開日に合わせ「星を見ながら語源をめぐろう」と題するロマンチックな巻頭記事です.執筆者は,本ブログや heldio でも語源的綴字 (etymological_respelling) に関する研究でお馴染みの,khelf の寺澤志帆さんです.彦星(わし座のアルタイル)と織姫(こと座のベガ)にちなみ,2つの星座にまつわる単語の歴史をたどります.「こと座」 (Lyra) に関しては,lyre の綴りが中英語期の lire から,語源のギリシャ語に近づけるために16世紀に y を用いる形へ変更されたという語源的綴字の実例にも触れられており,執筆者の専門知識が活かされた記事となっています.

続く第2面の記事は,「wh から始まる関係代名詞の歴史」です.こちらは学部4年生の Y. T. さんによる本格的な英語史コンテンツです.私たちが当然のように使っている who や which は,古英語の時代には,「誰」「どれ」を意味する疑問詞でしかありませんでした.関係代名詞としては指示詞に由来する that の祖先などが用いられていましたが,中英語期以降,which を皮切りに wh 疑問詞が,関係代名詞の用法を獲得してきました.ただし,who については,関係代名詞として定着するのは意外にも17世紀に入ってからと,比較的遅いのです.その過渡期には,Shakespeare の作品で,人を先行詞にとる場合に which が感情的な文脈で用いられていました.関係代名詞をめぐる歴史には,単なる文法規則の変化にとどまらない,社会言語学的にダイナミックな変化の過程が関わっていたのです.

第3面の上部にみえるのは「英語史ラウンジ by khelf」の連載コーナーです.今回は,青山学院大学の寺澤盾先生へのインタビューの後編をお届けします.記事執筆者は khelf 会長の青木輝さんです.寺澤先生の「推し本」として,中島文雄『英語発達史』や H. Bradley 『英語発達小史』など,英語史研究における古典的名著が複数紹介されます.また,英語史を学ぶ魅力について,「面白い」で終わらず「なぜ」と問い続けることの重要性が説かれており,研究者を志す学生には特に示唆に富む内容となっています.

そして,3面の下部では,第2面でちらっと出題されている「英語史クイズ BASIC」の答えと詳しい解説を読むことができます.現代英語の語彙における借用語の割合に関するクイズですが,問いも答えも,ぜひ記事を熟読していただければ.記事執筆者は,大学院生の小田耕平さんです.

最後の第4面には,大学院生の疋田海夢さんによる本格的な英語史の記事「Not は否定の「強調」!? ~Jespersen's Cycle と「古都」としての言語観~」が掲載されています.これは,英語の否定文の発達を説明する "Jespersen's Cycle" に関する解説と論考です.ここで紹介される「否定辞の弱化→強調語の追加→強調語の否定辞化」というサイクルはフランス語やドイツ語でも見られる現象ですが,記事ではさらに,現代アメリカ英語のスラング squat (例: Claudia saw squat.) の事例を取り上げ,このサイクルが現代,そして未来へと続いている可能性を示唆しています.

このように,今号もすべての記事が khelf メンバーの熱意と探究心の結晶です.英語史を研究する学生たちが本気で作り上げた『英語史新聞』第12号を,ぜひじっくりとお読みいただければ幸いです.

最後に,hellog 読者の皆さんへ1点お伝えします.もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にて『英語史新聞』を利用される場合には,ぜひ上記 heldio 配信回のコメント欄より,あるいはこちらのフォームを通じてご一報くださいますと幸いです.khelf の活動実績となるほか,編集委員にとっても励みともなりますので,ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,ここに明記いたします.フィードバックを通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日)

・ 『英語史新聞』第4号(2023年1月11日)

・ 『英語史新聞』第5号(2023年4月10日)

・ 『英語史新聞』第6号(2023年8月14日)

・ 『英語史新聞』第7号(2023年10月30日)

・ 『英語史新聞』第8号(2024年3月4日)

・ 『英語史新聞』第9号(2024年5月12日)

・ 『英語史新聞』第10号(2024年9月8日)

・ 『英語史新聞』号外第3号(2024年9月8日)

・ 『英語史新聞』第11号(2024年12月30日)

2025-07-06 Sun

■ #5914. 『英語語源ハンドブック』が発売2週間で重版決定! [hee][notice][khelf][helkatsu][youtube][heltube]

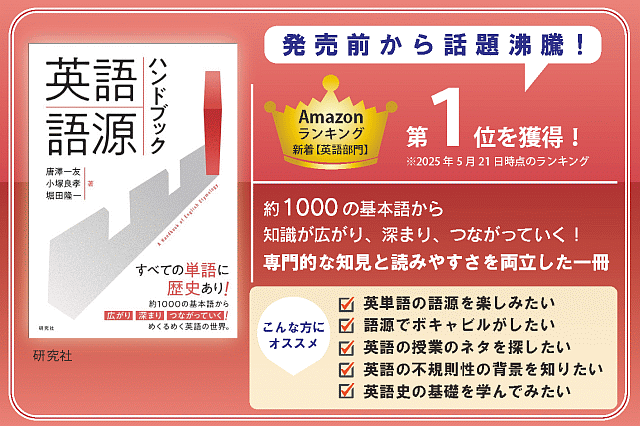

6月18日(水)に刊行された『英語語源ハンドブック』(研究社).たいへんご好評いただいています.発売前より Amazon 新着ランキングで「英語」部門にて第1位を記録していましたが,発売の4日後には紀伊國屋書店新宿本店の語学部門の週間売り上げランキングで第1位を賜わりました.そして,発売後の2週間で,重版が決定しています! 上記「重版決定」ポスターは急遽 khelf の藤平さんが制作してくださいました(ありがとうございます).

発売前から本書を推していただいた英語(史)に深い関心をお持ちの皆さん,khelf や helwa のメンバーを中心とするhel活仲間の皆さん,学界関係者や出版関係者の皆さん,本当にありがとうございます.ひとえに皆さんの応援のおかげです.著者陣営もまだまだ『英語語源ハンドブック』を広める活動を展開していきますので,引き続きご協力のほどお願いいたします.

重版決定前のことになりますが,1週間前,共著者の小塚良孝さん(愛知教育大学)と名古屋で会い,helwa メンバーに促され,本書のPVとなるショート動画を撮りました.「『英語語源ハンドブック』を小塚&堀田が紹介」(1分21秒)をご覧ください.

この2週間ほど,著者陣営や helwa メンバーを始めとするhel活仲間たちが,全国の書店にて本書の存在を確認・報告しあう「フォトチャレンジ」企画を展開中です(cf. 「#5901. 『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジで都心の3書店めぐりをしてきました --- 4人の感想戦」 ([2025-07-04-1])).重版決定を新たなエンジンとして,来週もフォトチャレンジその他の方法で『英語語源ハンドブック』を広めていきたいと思います.この本を通じて目指しているのは「英語史をお茶の間に」です! どうぞ引き続き応援のほどよろしくお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-06-22 Sun

■ #5900. khelf 企画「英語史コンテンツ50」(2025年度版)がスタートしました [notice][khelf][hel_education][hel_contents_50_2025][helkatsu][voicy][heldio]

(このアイコンとバナーは khelf メンバーが作成)

khelf(慶應英語史フォーラム)では,毎年度「英語史コンテンツ50」なる企画を実施しています.現役大学院生・学部生を中心とする khelf メンバーが,休日を除く毎日,順次1つずつ英語史に関するコンテンツを khelf HP 上に公開していく,「英語史駅伝」とでも呼ぶべきイベントです.毎年,企画運営側としては,途中でバトンが途切れないかとハラハラしながら見守っていますが,今年度も何とか最後までつなぎたいと願っています.

2021年度に始まったこのイベントは,今年度で5年目を迎えることになりました.過年度は年度始めの4月などにスタートしていましたが,今年度は諸事情により6月下旬というタイミングからの開始となりました.今回は50件まで続くかどうかは分からない中での見切り発車ではありますが,なるべく長く続けていければと思っています.

2025年度の「英語史コンテンツ50」は,一昨日6月20日(金)にスタートしています.すでに2件のコンテンツが上がっているので,こちらでもリンクを紹介しておきます.

・ #1. 「6月」からはじまる「英語史」探索

・ #2. 品詞を考える --- 名詞と副詞は同じ??

「英語史コンテンツ」はいずれも気軽に読める短いエッセイで,英語史を日常化するための素材としても最適です.今後継続的に公開されてくるコンテンツも,初めて英語史に触れる読者を意識した導入的な話題が多くなってくるはずです.本ブログ hellog や,その姉妹版・音声版である Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」とともに,「英語史コンテンツ50」を訪問することを,ぜひ日々の習慣にしていただければ幸いです.毎日のコンテンツ公開情報は khelf の公式 X アカウント @khelf_keio からもお知らせしていく予定です.ぜひそちらもフォローいただき,リマインダーとしてご利用いただければと思います.

前述の通り,本イベントの実施は,今回で5年目となります.過年度のコンテンツ一覧については,こちらの入り口ページよりアクセスしてください.いずれのコンテンツもアーカイヴ化されており,すべて閲覧・ダウンロード可能ですので,ぜひバックナンバーもご覧ください.以下の hellog 記事では過年度のベスト10コンテンツを紹介していますので,ご参照ください.

・ 2021年度のベスト10:「#4726. 昨年度のコンテンツ企画のベスト10」 ([2022-04-05-1])

・ 2022年度のベスト10:「#5102. 2022年度の英語史コンテンツのベスト10 --- 昨年度の振り返り」 ([2023-04-16-1])

・ 2023年度のベスト10:「#5447. 2023年度の英語史コンテンツ企画のベスト10 --- 昨年度の振り返り」 ([2024-03-26-1])

主として学生による英語史活動の一環としてのイベントですので,温かく見守っていただければ幸いです.hellog 読者の皆さんには,応援のほど,よろしくお願いします.

2025-06-18 Wed

■ #5896. 藤平さん作成の『英語語源ハンドブック』チラシ第2弾! [notice][hee][kdee][khelf][helkatsu]

本日2025年6月18日,ついに『英語語源ハンドブック』が研究社より刊行されます.リアル書店の店頭にも,本書が並び始めている頃かと思います.一人でも多くの方々の手元に届き,英語(史)への関心を高める一助となることを願ってやみません.

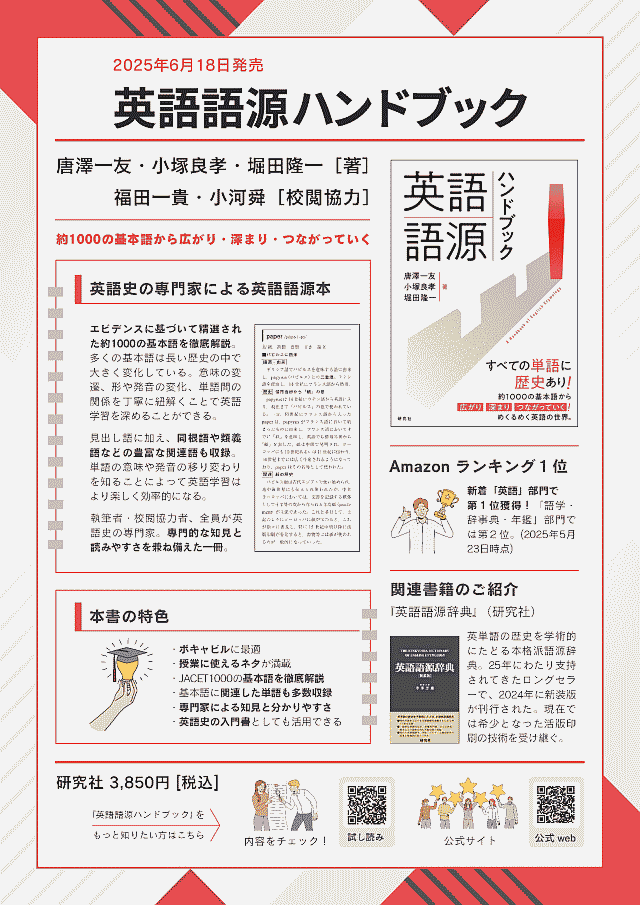

先日6月10日の hellog 記事「#5888. khelf の藤平さんに『英語語源ハンドブック』のチラシを作成していただきました」 ([2025-06-10-1]) で,khelf(慶應英語史フォーラム)メンバーの藤平さんが作成してくださった本書紹介チラシを紹介しました.実は,あのチラシは発売前の告知用のもので,第1弾にすぎないのです.藤平さんは発売後のためにチラシ第2弾も作成してくださいました.本日,この場を借りて,その素晴らしいチラシを皆さんに紹介したいと思います.

第1弾のチラシと同様,第2弾も藤平さんのデザインセンスが光る逸品です.読者の期待感を高めてくれるレイアウトですね.この第2弾チラシでは,右側中程に本書の内容が3点で分かりやすくまとめられています.

・ エビデンスに基づいて選ばれた約1000の基本語を徹底解説.意味の変遷,形や発音の変化,単語間の関係を丁寧に紐解くことで英語学習を深めることができる.

・ 見出し約1000語に加えて同根語や類義語などの豊富な関連語も収録.単語の意味や発音の移り変わりを知ることによって,英語学習はより楽しく効率的になる.

・ 執筆・校閲すべてを英語史の専門家が担当.専門的な知見と読みやすさを両立した,類をみない一冊!

ここからも,本書が単なる英語のボキャビル本や語源辞典ではないことが分かります.単語の「意味の変遷」や「形や発音の変化」といった英語史の醍醐味が,本書を通じて体験できることを伝えているのです.英語史ファンにとって,どのページを開いても必ずニヤリとしてしまう,そんな本となっています.

さらに注目すべきは「Amazon ランキング新着【英語部門】第1位」という実績が明記されている点です.本書が正式に刊行された今,この実績の価値は一層高まるはずです.読者の皆さんに安心して手に取っていただける本です.

また,右下部で『英語語源辞典』(研究社)が関連書籍として紹介されているのも見逃せません.『英語語源辞典』は,長年にわたり英語史研究者や英語学習者に支持されてきた学術的な語源辞典であり,1年ほど前に新装版も刊行されています.現在では希少となった活版印刷の伝統技術を受け継いでいることも特筆されています.

本日発売の『英語語源ハンドブック』は,この『英語語源辞典』から派生した本ともいえる位置づけにあり,両書を合わせて活用することで,より深く英語の世界を探求できます.hellog 読者の皆さんにおかれましては,ぜひ両書をお手元においていただければと思います.

第1弾同様,この第2弾のチラシも,『英語語源ハンドブック』の魅力を最大限に引き出してくれています.両チラシは研究社公認のものであり,作成者の許可もいただいていますので,改変しない限り,画像やPDFのデジタル資料としても,印刷した紙の資料としても,hellog 読者の皆さんには,ご自由に閲覧・ダウンロード・利用していただけます.本書の普及のために,ぜひご活用ください.

・ チラシの画像 (PNG) はこちら

・ チラシの PDF はこちら

藤平さんには,発売前の段階から,このように発売後のプロモーションまで見越したチラシを作成していただき,本当に感謝しかありません.ありがとうございました.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-06-10 Tue

■ #5888. khelf の藤平さんに『英語語源ハンドブック』のチラシを作成していただきました [notice][hee][khelf][helkatsu][voicy][heldio]

去る6月7日(土)に,立命館大学の衣笠キャンパスにて,日本中世英語英文学会の第41回西支部例会が開催されました.そこで,来たる6月18日(水)に発売予定の『英語語源ハンドブック』を,共著者3名が紹介させていただくというありがたいセッションを設けていただきました.その折に,広報のために紙のチラシ(上掲)を配布いたしましたが,持参した60部はすべて来場者にお持ちいただきました.関係者一同嬉しく思っております.

この素敵なチラシを作成してくれたのは,khelf(慶應英語史フォーラム)メンバーの藤平さんです.藤平さんにはこの場を借りて心より感謝申し上げます.ありがとうございます.研究社の営業担当の方々も含め関係者の皆が異口同音に素晴らしいと評する出来映えのチラシなので,『ハンドブック』の特徴ともども,hellog 読者の皆さんにもじっくりご覧いただきたく,本日の記事で紹介します.

まず目を引くのが,本書のキャッチコピー「約1000の基本語から広がり・深まり・つながっていく」です.この惹句は,本書のコンセプトを的確に表現しています.全体の色使いやレイアウトも洗練されており,公式のものといっても過言ではないほどの完成度ですね(←妙な言い方でした,実際のところ研究社公認のチラシなのです).

チラシでは書の特色が箇条書きで分かりやすくまとめられています.いくつか引用してみましょう.

・ 英語史の専門家による英語語源本

・ エビデンスに基づいて精選された約1000の基本語を徹底解説

・ 授業に使えるネタが満載

・ JACET1000の基本語を徹底解説

・ 英語史の入門書としても活用できる

執筆者・校閲協力者が全員英語史の専門家であること,そして学習基本語約1000語を対象としていることが,本書の大きな柱です .チラシでは,その点が明確に打ち出されています.また,「授業に使えるネタ」や「英語史の入門書」といった具体的な活用法に触れているのも,読者にとって親切なガイドとなります.先日の Amazon 新着ランキング「英語」部門で1位獲得のニュースも,目立つように挿入してくれています,ナイス!

また,このチラシの中程では,研究社公式HPの「試し読み」(PDFへの直接リンク)で公開されている部分より paper の項目をサンプルとして抜き出し,内容の雰囲気を伝えています.これを見ると,単語の語源解説にとどまらず,その背景にある文化史(紙の歴史など)にも触れていることがよく分かります .また,paper がギリシア語で「パピルス」を意味する語に遡ること,そして同じ語源からフランス語経由で入った paper と,ラテン語から直接入った papyrus とが二重語 (doublet) の関係にあることなど,英語史の醍醐味がコンパクトに示されています.

このチラシは,研究社公認のものであり,作成者の許可もいただいていますので,改変しない限り,画像やPDFのデジタル資料としても,印刷した紙の資料としても,hellog 読者の皆さんには,ご自由に閲覧・ダウンロード・利用していただけます.むしろ『英語語源ハンドブック』の存在をあまねく知っていただけるよう,SNS でも,学校・塾の授業でも,各種会合などでも,なるべく広く頒布していただけますと幸いです.本書発売まであと8日ほど.皆さんも,ぜひこのチラシを眺めて,本書への期待を膨らませていただければ幸いです.

・ チラシの画像 (PNG) はこちら

・ チラシの PDF はこちら

今回紹介したチラシについては,本日の heldio 「#1472. 『英語語源ハンドブック』発売まであと8日 --- eight の項を覗き見」の第3チャプターでも触れています.ぜひお聴きください.

合わせて,チラシ作成者,藤平さんの heldio 出演回「#598. メタファーとは何か? 卒業生の藤平さんとの対談」もどうぞ.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-05-28 Wed

■ #5875. ウェブ月刊誌 Helvillian の6月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][khelf][terasawashiho]

本日,有志ヘルメイトによる『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年6月号(第8号)がウェブ公開されました.hel活 (helkatsu) の熱気が,すさまじく高まっているのを感じます.質量ともに,遊びどころではなく本格的なウェブマガジンに成長してきました.

初夏号の表紙デザインは Grace さん,そして「表紙のことば」は Lilimi さんが担当.京都オフ会の静謐な庭園を切り取った一枚から,むしろヘルメイトによるhel活の熱さが伝わります.

巻頭特集は,khelf(慶應英語史フォーラム)の寺澤志帆さんへのロング・インタビューの前・後編.続けて,寺澤さん本人による helwa オフ会潜入ルポ「helwa はまさに「英語史の輪」だった!」が掲載されます.大学院での研究生活のリアルから helwa コミュニティとの化学反応まで,読み応えたっぷりです.

そして,今号の2大特集が展開します.1つめの特集は,「京都オフ会」に参加された方々の寄稿記事群です.京都駅にほど近いお寺さんを会場にした4月13日のオフ会について,参加者それぞれの視点で紹介.堀田による振り返りから始まり,camin さん,ykagata さん,Lilimi さん,Galois/Misato さん,り〜みんさんによる多彩な筆致が並びます.オフ会前日の英語史研究会の裏話から,充実の収録会,美食ランチタイム,矢冨弘先生(熊本学園大学)の突然の参加,偽友達クイズ,夜の鍋パーティまで,オフ会の魅力が伝わってきます.

2つめの特集は「faux amis」(偽友達)についてです.英仏語の「紛らわしい語」をめぐり,金田拓さんと mozhi gengo さんに寄稿していただきました.camin さんによる新連載「英仏単語《FAUX-AMIS》クイズ」もスタート!

特集とは別に,レギュラー連載もますます充実してきています.川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信はPDF版とnote版の2本立て.lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」も順調に進んでいます.ari さんの『英語語源辞典』を使い倒すための「ゴラクエ」なるウェブアプリには驚かされました.Grace さんは「「きらびやかな書物の世界」展」の訪問記で写本の魅力をレポート.金田拓さんは目下 Bacon による Essays の精読に夢中です.

続けて,こじこじ先生は YouTube で生成AIを用いた英語史系動画3本を公開.みーさんは上記の「ゴラクエ」の体験記でゲーム実況さながらの熱量を披露.mozhi gengo さんは「ドナーと旦那は同語源か?」など語源コラムを連発しています.umisio さんは「国際交流にTさんも飛び入り参加!」など,上五島からのフィールド報告を続投.

雑誌の巻末にかけても,筆を執る手が緩まりません.Lilimi さんによる「helwa のあゆみ/活動報告(2025年6月)」では,新宿オフ会や皐月収録回@三田などのhel活最新動向をダイジェスト.「Helvillian 編集後記(2025年6月)」では,編集委員の Galois,umisio,Grace,Lilimi 各氏が座談会形式で舞台裏を語ります.

それにしても充実の最新号となっています.編集委員の方々,寄稿された皆さん,hel活へのご理解とご協力に感謝いたします.ありがとうございました.

Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa)や Discord 上の英語史コミュニティもますます活況を呈しています.近刊書『英語語源ハンドブック』の発売に向けた企画も水面下で進行中とのことです.

hellog 読者の皆さん,最新号の Helvillian をぜひ広めていただければと思います.そして,皆さんもhel活の輪に加わってみませんか? まずは helwa にお入りください!

2025-05-27 Tue

■ #5874. khelf 顧問の泉類尚貴さん(関東学院大学),note を始める [notice][khelf][heldio][voicy][helkatsu][elf][historical_pragmatics][hel_herald]

khelf(慶應英語史フォーラム)には,hel活 (helkatsu) こと英語史普及活動にいそしんでいるメンバーが多くいます.関連する最新ニュースとしては khelf 顧問の泉類尚貴さん(関東学院大学)が note を始められました.こちらからどうぞ.

泉類さんの「自己紹介」の記事を読むと,研究上の関心やhel活への思いがよく伝わってきます.社会言語学的な視点から英語史を捉えるアプローチや,ELF (English as a Lingua Franca; elf) に関する考察は,現代の英語のあり方を考える上で重要なトピックです.「呼びかけ語」という歴史語用論的なテーマも,英語史研究の潮流を意識したタイムリーな話題です.

泉類さんには,これまで Voicy heldio にも度々出演していただきました.上記 note の昨日公開の最新記事「「英語の語源が身につくラジオ(heldio)」出演まとめ」には,出演回の一覧がリンクとともに記されていますので,ぜひこの機会に過去回をお聴きください.最近の出演回は先日の土曜日,5月24日の「#1455. khelf 泉類さんとリンガ・フランカとしての英語をめぐって --- 皐月収録回@三田より」です.

泉類さんは,ほかにも khelf 発行の『英語史新聞』への寄稿など,khelf のhel活におおいに貢献してきてくれました.新たに開始された note でのhel活についても,今後の記事の更新がとても楽しみです.hellog 読者の皆さんもぜひ泉類さんの note をフォローしていただければ.hel活界隈,皆でますます盛り上げていきましょう!

2025-05-24 Sat

■ #5871. 「英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック生配信 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました [senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][youtube][hel_education][notice][ogawashun][terasawashiho][khelf][helkatsu]

去る5月10日(土)の午前10時30分過ぎより,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック生配信 with 小河舜さん」をライヴでお届けしました.いつもの千本ノック (senbonknock) は1時間ほどの長尺でお届けすることが多いのですが,今回はサクッと22分ほどのプチ回となりました.生配信でお聴きいただいたリスナーの皆さん,ありがとうございました.

前回の「#5851. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました」 ([2025-05-04-1]) のときと同様に,今回も小河舜さん(上智大学)とともにノックを受けました.小河さんは,最近hel活のために X アカウント @scunogawa を開設され,活発に情報発信されていますので,ぜひフォローしていただければ.

また,khelf(慶應英語史フォーラム)の寺澤志帆さんには,問題を選んで読み上げる係を務めてもらいました.寺澤さんも最近「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」シリーズという熱いhel活を始められているので,ぜひご訪問ください.

生配信の様子は音声のみならず動画としても収録していたので,このたび YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」より公開しました.上記スクリーン,あるいは「英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック生配信 with 小河舜さん」よりご覧ください.音声のみで聴きたいという方のために,後日 Voicy heldio でも配信すべく準備中ですので少々お待ちください.

今回取り上げた疑問は,いつものように慶應義塾大学文学部英米文学専攻の学生から寄せられたものです.今回はプチ回で,取り上げられたのは6問のみですが,おもしろいトークにはなっています.おおよその分秒とともに疑問を一覧します.

(1) 01:21 --- 「これ」は this,「あれ」は that なのに,「それ」は it になるのはなぜですか?

(2) 04:55 --- なぜ固有名詞(Tokyo や Japan など)の頭文字は大文字にしなければならないのですか?

(3) 08:57 --- なぜ -teen をもつ thirteen や fourteen とは異なり,eleven や twelve はこのような特別な形になるのですか? なぜ *twoteen や * threeteen ではないのですか?

(4) 12:52 --- 英語の方がおしゃれに感じるのは気のせいですか? 外国人もそう感じているのですか?

(5) 16:03 --- なぜ主節と従属節で時制を一致させる必要があるのですか?

(6) 19:15 --- なぜ相手の疑問文が肯定でも否定でも,答えが肯定なら Yes,否定なら No になるのですか?

今後も千本ノックのシリーズは続けていきます.過去の千本ノック企画については,本ブログの senbonknock 記事群よりアクセスしてください.

(以下,後記:2025/05/31(Sat))

今回の千本ノック生配信は heldio でも「#1462. 英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック with 小河舜さん --- 皐月収録回@三田より」として配信しています.

2025-05-14 Wed

■ #5861. khelf 寺澤志帆さんが「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」シリーズを開始しています [khelf][kdee][helkatsu][spelling_pronunciation_gap][terasawashiho][etymological_respelling][spelling][orthography]

月曜日に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,khelf(慶應英語史フォーラム)の寺澤志帆さんと対談し,寺澤さんが最近始められた「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」という企画を紹介していただきました.今回の記事でも,その企画について改めてご案内します.

寺澤さんが始められたのは,私が日頃「世界一の英語語源辞典」として言及している推薦書・愛読書で,研究社より出版されている『英語語源辞典』 (kdee) を通読しながら,英語綴字史的に興味深い項目をコンテンツ化して紹介していくというシリーズです.寺澤さんご自身のHPで,ブログ記事のような形で発信されています.

これに似た企画,どこかで聞いたことがありますよね.そう,heldio/helwa のリスナー lacolaco さんが,に1年以上前から「英語語源辞典通読ノート」の企画を始めており,hel活 (helkatsu) 界隈では評判となっています.寺澤さんの企画は,その流れを汲んでの第2弾といえます.

lacolaco さんが総合的な観点からおもしろい語源の話題をピックアップされているのに対し,寺澤さんはご自身の専門である英語綴字史の観点に絞って興味深いトピックを拾い出しています.綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) は英語史の定番の話題です.その点で,寺澤さんの通読シリーズは英語史の中心的テーマに迫ろうとする試みとなります.

寺澤さんは5月1日からこの企画を開始しており,今後はご自身のペースで定期的に続けていくとのことです.私も過去にこの『英語語源辞典』を通読してみようと試みたことがあるのですが,最初のページで深掘りしすぎてしまい,これは無理だと早々に諦めました.あの分厚い辞典を最初から最後まで読み通すというのは,まさに無謀とも思える試みです.だからこそ,それを実際に始められている寺澤さんや lacolaco さんの熱意には脱帽します.

さて,具体的にどのような記事が公開されているのでしょうか.例えば,この間の金曜日には ab(h)ominable の項目が紹介されていました.この語は現代英語では abominable と綴られますが,かつては abhominable のような h が入った形も存在しました.『英語語源辞典』では,この h があるものとないものが別々の項目として立てられており,その歴史的な変遷が示されています.これはまさに寺澤さんが専門的に研究している語源的綴字 (etymological_respelling) の話題です.寺澤さんは,『英語語源辞典』の記述をベースにしつつ,必要に応じて OED なども参照しながら,深掘り解説を加えています.

『英語語源辞典』を通読し,それをウェブ上で公開するというユニークな取り組みは,lacolaco さんに続き寺澤さんも始められたことで,ちょっとしたブーム(?)になりつつありますね.一般的に辞書は引くものであって通読するものではないと考えられていると思いますので,出版元の研究社さんも驚かれているのではないでしょうか.

本ブログ読者の皆さんも,ぜひ寺澤さんによる新企画「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」を末永く応援していただけますと幸いです.この企画を開始したきっかけの話題を含めた,寺澤さんとの heldio 対談について,「#1443. 「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」 by khelf 寺澤志帆さん」よりお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-05-08 Thu

■ #5855. ギリシア語由来の否定の接頭辞 a(n)- と英語の不定冠詞 a(n) の平行性 [senbonknock][sobokunagimon][heldio][article][greek][prefix][consonant][ogawashun][khelf][negative][oe]

5月28日に,khelf(慶應英語史フォーラム)の協賛のもと,heldio にて小河舜さん(上智大学;X アカウント @scunogawa)とともに「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」をライヴでお届けしました.その様子をアーカイヴとしてすでに YouTube 版で公開していることは,先日の記事「#5851. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました」 ([2025-05-04-1]) でお伝えした通りですが,数日遅れで heldio のアーカイヴとしても配信しました.音声だけで十分という方,ながら聴きしたいという方は,「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」よりご聴取ください.本編は65分ほどの長さです.

今回の千本ノックで取り上げた素朴な疑問は15件ありましたが,その5件目(本編の26分18秒辺りから)に注目します.質問の趣旨としては「不定冠詞 an/a の使い分け(an apple vs. a pen)の現象は,ギリシア語由来の否定の接頭辞 an-/a- の現象と同じですか?」というものでした.質問者からのこの高度な指摘にむしろ勉強になった旨,小河さんとライヴでも触れた通りです.

調べてみると,確かに両者において,an- が歴史的には本来の形態素ですが,後ろに母音(あるいは h)で始まる要素が後続する場合には,音便により当該形態素より n が脱落し,a- という異形態が用いられています.きれいに平行的といえます.

Webster の辞書の第3版に所収の A Dictionary of Prefixes, Suffixes, and Combining Forms によると,ギリシア語由来の否定の接頭辞 a-, an- について次のように記述があります.

2a- or an- prefix [L & Gk; L a-, an-, fr. Gk --- more at UN-]: not: without <achromatic> <asexual> --- used chiefly with words of Gk or L origin; a- before consonants other than h and sometimes even before h, an- before vowels and usu. before h <ahistorical> <anesthesia> <anhydrous>

このなかで示唆されている通り,このギリシア語由来の否定の接頭辞は,英語本来の否定の接頭辞 un- とも同根である.ついでに同辞典より un- の項目も覗いておこう.

1un- prefix [ME, fr. OE; akin to OHG un- un-, ON ō, ū-, Goth un-, L in-, Gk a-, an-, Skt a-, an- un-, OE ne not]

古英語の否定辞 ne もこれらと同根であるから,つまるところ not, never, no などとも通じることになる.

寄せていただいた素朴な疑問からの展開でした.たいへん勉強になりました!

2025-05-04 Sun

■ #5851. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました [senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][youtube][hel_education][khelf][notice][ogawashun]

先日,5月28日(水)の午後1時30分過ぎより,khelf(慶應英語史フォーラム)の協賛のもと,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「千本ノックGW回 with 小河舜さん」の生配信をお届けしました.平日昼間の65分にわたるライヴでしたが,ご聴取くださった皆さん,ありがとうございました.

その生配信の様子は音声のみならず動画としても収録していたので,このたび YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」より公開しました.上記スクリーン,あるいは「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」よりご覧ください.(音声のみで十分という方は,後日 Voicy heldio のアーカイヴとしても配信する予定ですので,しばらくお待ちください.)

今回の千本ノックは,前回の「#5843. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年度初めの生配信」のアーカイヴを YouTube で配信しています」 ([2025-04-26-1]) とは異なり,私1人ではなく,小河舜さん(上智大学)にも久しぶりにご登場いただき,2人体制で千本ノックを受けるという形式をとりました.前回は孤独に大量の質問の矢面に立ちましたが,今回は強力な助っ人を得て,心強く千本ノックに臨むことができました.小河さん,ありがとうございました! 小河さんは,最近hel活のために X アカウント @scunogawa を開設されましたので,hellog 読者の皆さんは,ぜひフォローをお願い致します.

さて,今回の千本ノックの質問も,慶應義塾大学文学部英米文学専攻や通信教育課程で「英語史」を受講している学生の皆さんから事前に募ったものがほとんどです.鋭い質問や興味深い観点からの疑問が多く寄せられました.生配信では時間の制約もあり,取り上げられた質問は15件にとどまりますが,英語史の多様な側面が垣間見えたのではないでしょうか.

今回の15の疑問について,おおよその分秒とともに一覧します.

(1) 08:09 --- 肯定の平叙文で some + 名詞を含む文を疑問文や否定文にするとき,なぜ some が any にひっくり返るのか?

(2) 12:48 --- freedom と liberty は重なる部分が多いが,ニュアンスの違いもある.このように基本的に同義でも特定の解釈で慎重さが求められる語が生まれた理由は?

(3) 17:40 --- なぜ(文法書もなかったような)古い時代の英語で屈折に富んだ文法が使えたのか?

(4) 21:55 --- 数が 0 の場合,それを受ける可算名詞がなぜ複数形になるのか? (実際には単数形もあり得ます)

(5) 26:18 --- 不定冠詞 an/a の使い分け(an apple vs. a pen)の現象は,ギリシア語由来の接頭辞 an/a の現象と同じですか?

(6) 28:05 --- なぜ Monday など曜日の最初の文字は大文字なのか? なぜ固有名詞扱いなのか?

(7) 32:19 --- なぜ be 動詞は現在形では am, are, is の3種類なのに,過去形では was, were の2種類になるのか?

(8) 36:35 --- 英語が世界言語として広まったのは,他言語と似ていて習得しやすいからか?

(9) 39:39 --- なぜ英語では親指は finger ではなく thumb というのか?

(10) 43:19 --- なぜ関係代名詞で「前置詞 + that」の形はないのか? なぜ that は非制限用法で使えないのか?

(11) 46:47 --- 日本人の名字の長音(例:「大下」)のローマ字表記は,Ohshita, Ōshita, Oshita のどれが適切か?

(12) 50:02 --- なぜ昔の文章ほど難解に感じられるのか?

(13) 53:28 --- knight や knife の語頭の k は発音しないが,昔は発音されていたのか?

(14) 55:30 --- コンマ (,) の歴史的変遷は? 感嘆符 (!) や疑問符 (?) はどのようにして生まれたのか? なぜ文末にピリオド (.) を打つのか?

(15) 58:28 --- 倒置は強調したい要素を文頭に出す場合に起こるが,仮定法(例:Were it not for ...)では何を強調しているのか?

まだまだ未回答の疑問はたくさん残っていますので,別の機会に取り上げていきたいと考えています.過去の千本ノック企画については,本ブログの senbonknock 記事群よりアクセスしてみてください.引き続き,英語史の学びを楽しんでいきましょう!

(以下,後記:2025/05/08(Thu))

今回の千本ノック生配信は heldio でも「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」として配信しています.

2025-04-27 Sun

■ #5844. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」最新回への参加者のコメント [youtube][senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][hel_education][notice][khelf]

昨日の記事「#5843. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年度初めの生配信」のアーカイヴを YouTube で配信しています」 ([2025-04-26-1]) と関連して,千本ノックの参加者(大学生)から寄せられてきた感想コメントをいくつかピックアップして示します.取り上げられた素朴な疑問の順で挙げていきます.(コメントの文章は適宜編集・要約しています.)

(1) なぜ複数形や3単現では -s を使うのか?

・ 3単現の -s が他の語尾(a や q)でもよかったのでは,という根本的で「聞いても仕方ない」ような疑問にも英語史的な答えがあると知り,感動した.

・ 当たり前だと思っていた3単現の s が,古くは th であり,それが(音が似ているからではなく)置き換わったという歴史に驚き,言語変化のダイナミズムを感じた.

(2) なぜアルファベットと発音記号を分けているのか?

・ 綴り字は保守的だが発音は変化しやすいという原則を知り,綴りと発音の不一致問題が腑に落ちた.

・ 発音しない文字は単なる無駄ではなく,言語の過去(かつては発音されていた事実)を今に伝える「痕跡」であり,歴史の積み重ねだと感じた.

・ 綴り字改革が何度も試みられたが成功しなかった事実に,たとえ非合理でも定着したものを変えることの難しさ,言語の文化的・歴史的な重みを感じた.

(3) 発音しない h の存在意義は?

・ h の問題が「盲腸」や「男性の乳首」に喩えられていた,発音しない h の存在意義の説明が衝撃的で,言語における「進化」の痕跡という視点に感心した.

・ フランス語の影響で英語の h の発音が揺れた歴史を知り,英文学史で学んだノルマン・コンクエストと言語史が繋がり,興奮した.

(5) なぜ英語は左から読むのか?

・ 「なぜ英語は左から読むのか」という当たり前すぎる問いが,実は古英語では右書きもあったという事実から,深い歴史的問題になりうることに驚き,英語史の面白さを感じた.

(7) なぜ冠詞は分かりづらいのか?

・ 冠詞が歴史の途中(近代英語期)から発達した比較的新しい文法項目であり,古英語にはなかったという事実に衝撃を受けた.

・ 冠詞や進行形が比較的新しいことを知り,言語は不変ではなく,必要に応じて変化・進化するものだと実感した.

(8) なぜ英語にはドイツ語やフランス語にはない進行形があるのか?

・ 進行形も比較的新しい(近代英語以降の)文法で,シェイクスピアは使っていなかったこと,今も用法が拡大中であることを知り,言語が生きていることを実感した.

(10) なぜ英語には大文字と小文字があるのか?

・ 大文字と小文字の起源と用途の変遷(威厳 vs 速記 → 文中での強調・区別)を知り,実用性が文字の形や規則を生み出す過程に納得した.

(13) なぜ英語を話せる人を無意識にクールだと感じてしまうのか?

・ 英語話者をかっこいいと感じるのは,言語がもつ社会的な威信が原因であり,言語と権力の関係性(かつてのラテン語やフランス語のように)で説明できることに知的刺激を受けた.

(15) なぜ get in, get together, get over のように,基本動詞と副詞(または前置詞)の組み合わせによる句動詞が多く,多様な意味を持つのか?

・ 基本動詞+副詞(前置詞)から成る句動詞が,中英語期以降に激増したという歴史を知り,なぜそのような(学習者にとっては厄介な)形式が必要になったのか,その背景に興味をそそられた.

(17) なぜ be 動詞の現在形は am, are, is の3種類もあるのか?

・ 頻用される be 動詞が最も不規則変化するのは言語の宿命であり,「特別なんだろう」という曖昧だった認識が,英語史的説明で腑に落ちた.

・ 頻度が高い基本動詞ほど不規則になるという言語の原則に触れ,なぜ最初に習うものが一番複雑なのか納得した.

その他,全体的な感想をいくつか挙げてみます.

・ 目の前でラジオの生放送が進行しているシチュエーションは初めてで,非常に新鮮であった.

・ 今後英語史を学んでいく上でさまざまな「なぜ」が出てくると思うので,また機会があればこのような企画を実施してほしいです.すごく有意義でした.

・ 素朴な疑問こそが英語史の入り口であり,歴史的視点から見ればどんな疑問にも(たとえ完全な答えがなくとも)考える「とっかかり」があるという指摘になるほどと思った.

・ 文法ルールを単なる暗記ではなく,「なぜそうなったのか」という歴史的背景とともに理解することで,英語学習がより深く,面白くなることを実感した.

・ 英語史を学ぶことで,一見無関係に見える文学史や社会史など,他の分野との繋がりが見えた.

私も,千本ノックを通じて,多くの参加者が英語史に関心を抱いたようだと知ることができて嬉しかったです.英語史の本当の楽しさはこれからです.皆さん,ぜひこれから前のめりに学んでいってください!

2025-04-26 Sat

■ #5843. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年度初めの生配信」のアーカイヴを YouTube で配信しています [youtube][senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][hel_education][notice][khelf]

先日の月曜日,4月21日の午後1時20分より,khelf(慶應英語史フォーラム)の協賛のもと,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の生配信という形で「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」を配信しました.会場では70名ほどの大学生に参加してもらい,ライヴ配信では30名ほどのリスナーに聴取いただきました.盛り上げに協力してくださりまして,ありがとうございます.

会場では千本ノックの様子を動画でも撮影しており,今朝 YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」にて動画を公開しました(音源は後日 Voicy heldio でもアーカイヴとして配信する予定です).「英語に関する素朴な疑問 千本ノック 2025年4月21日 --- 年度初めの生配信(アーカイヴ)」よりご覧ください(65分ほどの動画です).

千本ノックの企画に先立ち,学生の皆さんには事前に英語に関する素朴な疑問を寄せてもらっていました.実に100以上の質問が集まりました.千本ノックでは,時間の都合でその一部の疑問にしか触れられませんでしたが,それでも話題の範囲は広く,英語史の懐の深さの感じられるラインナップだったのでないかと思っています.

今回の千本ノックで取り上げた17の疑問について,おおよその分秒とともに一覧します.

(1) 04:02 --- なぜ複数形や3単現では -s を使うのか?

(2) 07:56 --- なぜアルファベットと発音記号を分けているのか?(発音記号をそのまま文字にすればよいのでは?)

(3) 14:30 --- 発音しない h の存在意義は?

(4) 20:06 --- なぜ過去形などにするとき,短い母音の後の子音字は重ねて書くのか?

(5) 23:52 --- なぜ英語は左から読むのか?

(6) 27:47 --- I am とその省略形 I'm はどう違うのか?

(7) 31:39 --- なぜ冠詞は分かりづらいのか?

(8) 34:48 --- なぜ英語にはドイツ語やフランス語にはない進行形があるのか?

(9) 39:21 --- なぜ u という1つの文字に多様な発音があるのか?

(10) 41:55 --- なぜ英語には大文字と小文字があるのか?

(11) 44:08 --- なぜ曜日の名前は日本語とずれているのか?

(12) 45:52 --- なぜ sister や brother には姉・妹,兄・弟の区別がないのか?

(13) 48:35 --- なぜ英語を話せる人を無意識にクールだと感じてしまうのか?

(14) 51:17 --- なぜ Is this a pen? の答えは Yes, it is. であり,*Yes, this is. ではないのか?

(15) 54:08 --- なぜ get in, get together, get over のように,基本動詞と副詞(または前置詞)の組み合わせによる句動詞が多く,多様な意味を持つのか?

(16) 56:01 --- なぜ英語では固有名詞の所有格にアポストロフィを用いるのか?(ドイツ語のように -s だけではダメなのか?)

(17) 59:49 --- なぜ be 動詞の現在形は am, are, is の3種類もあるのか?

取り上げられなかった素朴な疑問がまだたくさん残っていますので,今後も千本ノックその他の機会を捉えて,話題にしていきたいと思います.過去の千本ノック企画については,本ブログより senbonknock を訪れてみてください.新年度も楽しい英語史の学びを!

2025-03-01 Sat

■ #5787. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」 --- 慶應義塾研究者紹介動画より [notice][helkatsu][youtube][hellog][inohota][hel_herald][khelf]

私の所属する慶應義塾大学の公式 YouTube チャンネル「慶應義塾 Keio University」には「研究者紹介動画」というシリーズがあります.昨日,そのシリーズの1回として「英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」慶應義塾大学文学部・堀田隆一教授が公開されました.4分22秒ほどの動画です.

公式動画としてきわめて真面目に撮影しているのですが,その割にはサムネで through Tシャツ(=「ゆる言語学ラジオ」公式グッズ)を着た姿でポーズをとっています(cf. 「#5679. through Tシャツ」 ([2024-11-13-1])).(いろいろなポーズと装いで写真撮影をしたのですが,最終的に採用されたのが,これでした.周囲の研究者動画サムネと見比べると浮いているのが分かります.)

動画内では,本ブログについても,大学公式サイト内で運営していることもあり,触れています,また,同じ文学部の英米文学専攻の同僚で,英語学研究者の井上逸兵教授とコラボして制作している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にも言及しています.さらに,khelf(慶應英語史フォーラム)発行の『英語史新聞』も紹介しています.

動画のキャッチフレーズは標題に掲げた通り「英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」です.これについては,本ブログでも「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]) で取り上げたので,そちらもご覧いただければ.

「慶應義塾 Keio University」には,他の所属研究者の紹介動画も多く収められていますし,多種多様なコンテンツが公開されています.ぜひチャンネル登録していただければ.

2025-02-10 Mon

■ #5768. 2024年度に提出された卒業論文と修士論文の題目 [hel_education][sotsuron][shuron][khelf][seminar][link]

今年度,慶應義塾大学文学部英米文学専攻の堀田ゼミより13本の卒業論文と1本の修士論文が提出されました.以下,各々の題目を一覧します.私の英語史のゼミでどんなことが研究テーマとなるのかが伝わると思います.

[ 卒業論文 ]

・ The Shifts in Australian Accents: Tracing Changes Through Media Narratives

・ The Characteristics of the Suffix -ive: with Special Attention to Its Noun-Forming Function

・ De-pluralization of Data: A Synchronic and Diachronic Research on Latin-or-Greek Plurals in English

・ Productivity of Suffixes and Their Relationship with Hyphens: A Comparative Analysis across Genres

・ Complexity as a Motivating Factor behind the Choice of more or -er in Comparative Alternation

・ The Changes of Prepositional Verbs Born in the 20th Century: A Case Study of Adjust to, Aim for, Argue about, Complain about and Concentrate on

・ The Decline of "May" in American English: Simplification as a Driving Force

・ A Study on the Polysemy of "Fast" through a Diachronic Analysis

・ The Varying Patronymic Surnames in England: Focusing on Bare-form, s-Form, and son-Form

・ Changing Proverbs: Insights into the Use of English Proverbs

・ Analyzing the Stereotype of English Dialect: A Case Study of The TV Corpus, Interview

・ Relationship between Slang and Its Speaker

・ The Linguistic Community of Singapore: Changes in Public Perception of Singlish After the Launch of Speak Good English Movement in 2000

[ 修士論文 ]

・ The Diffusion of Etymological Spellings in Early Modern English: Reference to the Latin Prefix Ad- and Analogical Changes

今年度のゼミでも英語史・英語学に関する多様なテーマで研究がなされました.形態論,統語論,意味論,語用論,語法研究,名前学,社会言語学など,関心が多岐にわたっています.例年よりも文法研究が多めだったように思います.

過年度のゼミ卒業論文の題目についてはこちらの記事セットあるいは sotsuron をどうぞ.英語史分野のテーマ探しのヒントとなるかと思います.

ゼミ生はみな khelf (慶應英語史フォーラム)のメンバーです.khelf の英語史活動報告は以下で行なっていますので,ぜひ訪れてフォローなどしていただければ.

・ khelf 公式ホームページ

・ khelf 公式 X アカウント @khelf_keio

・ khelf 公式 Instagram アカウント @khelf_keio

2025-01-03 Fri

■ #5730. 『英語史新聞』第11号が発行されました [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link][helkatsu]

昨年末の12月30日,khelf(慶應英語史フォーラム)が制作している『英語史新聞』シリーズの第11号がウェブ上で公開されました.こちらよりPDFで自由に閲覧・ダウンロードできます.年末のドタバタに紛れての公開となりましたが,今回も力を込めて制作していますので,新年にゆっくりとお読みいただければ幸いです.

2022年4月1日の創刊号発行以来,着実に号を重ねてきました.編集委員会,レイアウト担当,執筆陣もそれぞれスキルアップし,毎回良質の英語史関連の記事をお届けできるようになってきています.いつも khelf のhel活 (helkatsu) を応援してくださっている読者の皆さんのおかげです.感謝申し上げるとともに,本年もよろしくお願いいたします.

さて,今回の第11号の記事のラインナップは以下の通りです.執筆陣には,学部3年生から大学院博士課程の学生まで,khelf の多様なメンバーが集まりました.

・ 英語史の今を訪ねて --- はじまりの地 Ebbsfleet (第1面)

イギリス留学から帰国した大学院生メンバー(古英語専攻)による,英語史旅行記なる新ジャンルの記事.Ebbsfleet とはどこ? 何があるの? どうして英語史と関係があるの? ぜひ読者の皆さんも,アングロサクソン時代にタイムスリップしてみてください.

・ The Englishes of STAR WARS(第2面)

壮大なスケールの英語史・社会言語学の記事.『スター・ウォーズ』ファンは唸ること間違いなし.ファンでなくとも,映画だけでこんなにおもしろく言語学できるのか,と驚くはずです.学部3年生による記事で,力作です.

・ 英語史ラウンジ by khelf 「第4回 寺澤盾先生 中編」(第3面)

英語史研究者にインタビューするシリーズの第4弾の中編となります.前回に引き続き,khelf メンバーのインタビュアー3名が寺澤盾先生(青山学院大学教授,東京大学名誉教授)にお話しを伺っています.寺澤先生の Ph.D を取得後,どのようなご研究をされてきたか,どのような姿勢で研究に向き合ってきたか,また書籍の出版について,お話しくださっています.

・ 英語史クイズ Basic(第4面)

前号より始まった英語史の基本を楽しく学ぶ新企画の第2弾です.英語史の始まりとされる,イングランドに活版印刷術を導入したウィリアム・カクストンが,印刷業に携わっていた期間は? 答え合わせをしつつ,詳しい解説を読んでいただければ.

今号の発行日である年末の12月30日に,heldio 配信回を通じて khelf メンバーとともに広報しています.「#1310. 『英語史新聞』第11号が公開されました with khelf メンバー」をお聴きください.

もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にて『英語史新聞』を利用される場合には,ぜひ上記 heldio 配信回のコメント欄より,あるいはこちらのフォームを通じてご一報くださいますと幸いです.khelf の活動実績となるほか,編集委員にとっても励みともなりますので,ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,ここに明記いたします.フィードバックを通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月)(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月)(2022年7月18日)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日)

・ 『英語史新聞』第4号(2023年1月11日)

・ 『英語史新聞』第5号(2023年4月10日)

・ 『英語史新聞』第6号(2023年8月14日)

・ 『英語史新聞』第7号(2023年10月30日)

・ 『英語史新聞』第8号(2024年3月4日)

・ 『英語史新聞』第9号(2024年5月12日)

・ 『英語史新聞』第10号(2024年9月8日)

・ 『英語史新聞』号外第3号(2024年9月)(2024年9月8日)

2024-11-21 Thu

■ #5687. ウェブ上で「英語史クイズ」というコンテンツが現われてきました [helquiz][notice][hel_education][helkatsu][link][khelf][hellive2024]

英語史クイズ (helquiz) というコンテンツが,徐々に認知されるようになってきました.文字通り英語史に関するクイズという,英語史活動(helkatsu) に資するコンテンツの1種にすぎないといえば,そうなのですが,SNS上で問うてみたり,クイズ大会を企画してみたり,有志のクイズ作家や評論家(?)が現われたり,おもしろい展開となってきています.

以下に,関連する Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の配信回へのリンクを張っておきます.

・ 「#642. heldio 初の「英語史クイズ」」(2023/03/04)(cf. 「#5059. heldio 初の「英語史クイズ」」 ([2023-03-04-1]))

・ 「#669. 英語史クイズ with まさにゃん」(2023/03/31)(cf. 「#5087. 「英語史クイズ with まさにゃん」 in Voicy heldio とクイズ問題の関連記事」 ([2023-04-01-1]))

・ 「#670. 英語史クイズ with まさにゃん(続編)」(2023/04/01)

・ 「#1010. 英語史クイズ in hel フェス(生放送のアーカイヴ)」(2024/03/06)(cf. 「#5427. 「英語史クイズ」の heldio 生放送をお届けしました」 ([2024-03-06-1]))

・ 「#1256. 英語史クイズの予習会 (1) --- 「英語史ライヴ2024」の裏番組より」(2024/11/06)

・ 「#1263. 英語史クイズの予習会 (2) --- 「英語史ライヴ2024」の裏番組より」(2024/11/13)

・ 「#1268. khelf 杯「英語史クイズ大会」 --- 「英語史ライヴ2024」より」(2024/11/18)(←このクイズ大会はこちらよりインスタライヴのアーカイヴとしても視聴いただけます)

関連して,hel活の有志メンバーによる「英語史クイズ」関連のコンテンツも増えてきています.

・ 堀田の Instagram アカウント @chariderryu:「Kenning Quiz」 (2024/07/27)

・ 菊地翔太先生(専修大学)による note 記事:「「英語史ライヴ2024」で出題した英語史クイズ(解答・解説つき)」 (2024/09/09)

・ khelf 公式 Instagram アカウント @khelf_keio:「英語史クイズ」 (2024/09/21)

・ コアリスナー・ari さんによる note 記事:「#127 【英語史クイズ】 Williamと語源的につながりのない語は?」 (2024/11/17)

・ コアリスナー・川上さんによる X での活動:「英語史クイズ【誤りはどれ】1: ウムラウト i-mutation の影響関係について」 (2024/11/17)

ますます盛り上がっていきそうな企画です.皆さんも,解くだけでなく問いも作ってみてください!

2024-11-19 Tue

■ #5685. khelf 杯「英語史クイズ大会」 --- 「英語史ライヴ2024」より [helquiz][hellive2024][khelf][instagram][hel_education][link][voicy][heldio][helwa][helmate][helkatsu]

9月8日(日),khelf(慶應英語史フォーラム)主催で,heldio の12時間連続生配信企画「英語史ライヴ2024」を実施しました.当日は様々な番組をライヴでお届けしましたが,目玉企画イベントとして,夕方のフィナーレに向けて「英語史クイズ大会」を催しました.

そのアーカイヴ版を,昨朝の heldio にて「#1268. khelf 杯「英語史クイズ大会」 --- 「英語史ライヴ2024」より」として配信しました.60分ほどの長尺ですが,ぜひお時間のあるときにお聴きください(同クイズ大会は khelf の公式インスタグラムよりインスタライヴとしても配信しました.アーカイヴ動画はこちらです).

「英語史クイズ大会」のメインMCは,khelf 会長の青木輝さんに務めてもらいました.クイズ出題者は,小河舜先生(上智大学),菊地翔太先生(専修大学),森田真登先生(武蔵野学院大学),矢冨弘(熊本学園大学)先生です.(菊地先生は,ご自身の出題されたクイズについて note 記事で解説を加えられていますので,ぜひ「「英語史ライヴ2024」で出題した英語史クイズ(解答・解説つき)」をご覧ください.)

配信回からは,大盛り上がりの様子が伝わるかと思います.会場には協賛出版社よりクイズの景品としてご提供いただいた書籍等がたくさん陳列されており,それを狙う参加者にとって本気のクイズ大会となりました.

以前にも英語史関連のフェスで英語史クイズ (helquiz) を何度か実施してきました.今後もhel活の一環として英語史クイズの企画を立てていきたいと思います.

英語史クイズといえば,最近ではヘルメイト(= helwa リスナー)による公開出題の動きが目立ちます.リスナーの川上さんによる X 上の試みや,ari さんによる note 上の試みなどもご参照ください.

2024-11-08 Fri

■ #5674. 保坂道雄先生との対談 --- ご著書『文法化する英語』(開拓社,2014年)より [review][grammaticalisation][voicy][heldio][hellive2024][khelf][do-periphrasis][perfect][language_change][link]

9月8日(日)に khelf(慶應英語史フォーラム)主催で開かれた「英語史ライヴ2024」の1セッションとして,『文法化する英語』(開拓社,2014年)の著者である保坂道雄先生(日本大学教授)と初の heldio 対談が実現しました.

文法化 (grammaticalisation) の入門となる音声コンテンツとなっていますが,そればかりでなく保坂先生の言語(変化)観をお聴きする貴重な機会ともなっています.対談の際,私の収録態勢が不十分だったために,途中部分を録音できなかったという痛恨のミスを犯してしまいましたが,全体としては一貫したコンテンツとなっております.ぜひお聴きいただければと思います.「#1245. 保坂道雄先生との「文法化入門」対談 --- 「英語史ライヴ2024」より」です(本編は20分弱です).

第2チャプターでは,言語変化における文法化の位置づけ,および迂言的 do (do-periphrasis) の文法化のイントロについてお話ししていただきました.続く第3チャプターでは,完了形 (perfect) の文法化を導入していただきました.(収録に失敗してしまった do 迂言形の話題につきましては,後日,改めて保坂先生にじっくりお話しいただきたいと思っています.)

今回の対談でご紹介した『文法化する英語』や,そこで扱われている個々の文法化の事例については,これまでも hellog および heldio で様々に取り上げてきました.文法化に関わるとりわけ重要なコンテンツを以下に一覧しておきます.

【 hellog 記事 】

・ 「#1972. Meillet の文法化」 ([2014-09-20-1])

・ 「#1974. 文法化研究の発展と拡大 (1)」 ([2014-09-22-1])

・ 「#1975. 文法化研究の発展と拡大 (2)」 ([2014-09-23-1])

・ 「#2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発」 ([2015-03-11-1])

・ 「#2146. 英語史の統語変化は,語彙投射構造の機能投射構造への外適応である」 ([2015-03-13-1])

・ 「#2490. 完了構文「have + 過去分詞」の起源と発達」 ([2016-02-20-1])

・ 「#2575. 言語変化の一方向性」 ([2016-05-15-1])

・ 「#2576. 脱文法化と語彙化」 ([2016-05-16-1])

・ 「#3272. 文法化の2つのメカニズム」 ([2018-04-12-1])

・ 「#3273. Lehman による文法化の尺度,6点」 ([2018-04-13-1])

・ 「#3281. Hopper and Traugott による文法化の定義と本質」 ([2018-04-21-1])

・ 「#3669. ゼミのグループ研究のための取っ掛かり書誌」 ([2019-05-14-1])

・ 「#5124. Oxford Bibliographies による文法化研究の概要」 ([2023-05-08-1])

・ 「#5132. なぜ be going to は未来を意味するの? --- 「文法化」という観点から素朴な疑問に迫る」 ([2023-05-16-1])

・ 「#5411. heldio で「文法化」を導入するシリーズをお届けしました」 ([2024-02-19-1])

・ 「#5420. 保坂道雄(著)『文法化する英語』(開拓社,2014年) --- 英語の文法化の入門書」 ([2024-02-28-1])

【 heldio コンテンツ 】

・ 「#988. ぎゅうぎゅうの単語とすかすかの単語 --- 内容語と機能語」

・ 「#989. 内容語と機能語のそれぞれの特徴を比較する」

・ 「#990. 文法化とは何か?」

・ 「#991. while の文法化」

・ 「#992. while の文法化(続き)」

・ 「#1001. 英語の文法化について知りたいなら --- 保坂道雄(著)『文法化する英語』(開拓社,2014年)」

・ 「#1003. There is an apple on the table. --- 主語はどれ?」

英語史の視点からの文法化の入門書として,改めて保坂先生著『文法化する英語』を推します.

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow