2023-04-30 Sun

■ #5116. 4月28日の heldio 生放送「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」のまとめ [senbonknock][voicy][heldio][notice][hel_education][sobokunagimon][khelf][masanyan]

一昨日の4月28日の午後3時過ぎより約60分間,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の生放送で「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」を khelf 協賛でお届けしました.今回も多くの方にライヴで聴いていただき,さらに投げ込み質問も多数いただきました.難問・珍問が続出し,うまく回答できないものもありましたが,出演者とギャラリー一同,たいへん勉強になりました.聴いていただいたリスナーの皆さんにも,英語史の面白さと難しさを感じていただけたのではないでしょうか.

生放送を収録したものを,今朝レギュラー放送として公開しました.「#699. 4月28日に「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」を生放送でお届けしました」です.

全体で17の質問に回答し,ときにギャラリーにも加わってもらい議論となりましたが,楽しかったです.適度な緊張と興奮がやめられませんね.各質問の分秒を一覧しておきます.ちなみに,いまや heldio 名物となった「まさにゃん暴走」は12:41辺りから始まる第5問目「kid と child が同じ意味なのはなぜ?」の回答中でお聴きになれます.

(1) 01:13 --- なぜ am は I の後ろにしか来ないのですか?

(2) 04:33 --- なぜ I am Japanese. となり I am a Japanese. とは言わないのですか?

(3) 07:46 --- なぜ未来の確定したことは現在形で表現できるのですか?

(4) 10:28 --- 現在と過去は動詞の語尾で示せますが未来は語尾で示せないのはなぜ?

(5) 12:41 --- kid と child が同じ意味なのはなぜ?(cf. この問いでは,いまや heldio 名物となった「まさにゃん暴走」を聴けます)

(6) 18:56 --- honest や hour の h を発音しないのはなぜ?(cf. 先日の「#5108. 4月20日の heldio 生放送「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」のまとめ」の (3) で回答を試みています)

(7) 20:54 --- an historical というつながりを見たことがありますが a ではないのですか?

(8) 22:34 --- leaf の複数形は leaves ですが,belief の複数形は beliefs です.なぜですか?

(9) 25:48 --- so は短いのに意味が多すぎます.なぜですか?

(10) 30:49 --- 英文法は誰が定めたのですか,あるいはどのように成立したのですか?

(11) 33:30 --- is も am も過去形ではともに was になるのはなぜですか?

(12) 38:21 --- なぜ不定詞には for ではなく to がつくのですか? 他の前置詞ではダメだったのですか?

(13) 41:08 --- なぜ使役では能動態だと原形不定詞を,受動態では to 不定詞を用いるのですか?

(14) 44:29 --- なぜ自動詞と他動詞は分かれたのですか?

(15) 49:45 --- It is fine today. ではなく Today is fine. というと不自然なのはなぜですか?

(16) 52:42 --- baggage と luggage の綴字が似ているのは歴史的に関係があるからですか?

(17) 53:57 --- 英語史上の最大の学説対立があれば教えてください.

過去の「千本ノック」回については「#5005. 過去17回の heldio 「千本ノック」の一覧」 ([2023-01-09-1]) あるいは senbonknock をご覧ください.

2023-04-29 Sat

■ #5115. アルファベットの起源と発達についての2つのコンテンツ [voicy][heldio][start_up_hel_2023][hel_contents_50_2023][alphabet][grammatology][etruscan][greek][latin][history][khelf]

4月も終わりに近づき,GW が始まりました.この新年度,khelf(慶應英語史フォーラム)では「英語史スタートアップ」企画 (cat:start_up_hel_2023) の一環として「英語史コンテンツ50」を開催中です.コツコツとコンテンツが積み上がり,すでに14本が公開されています.連休中は休止しますが,これからもまだまだ続きます.

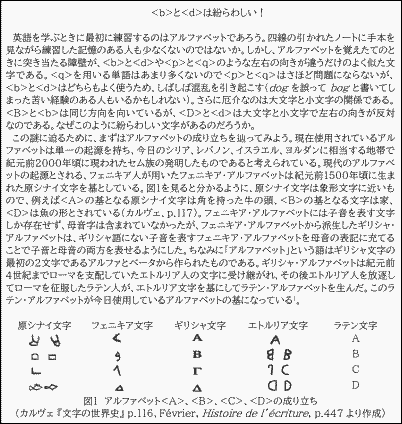

今日はこれまでのストックのなかから,アルファベットの歴史に関する大学院生のコンテンツを紹介しましょう.4月19日に公開された「#6. <b> と <d> は紛らわしい!」です.タイトルからは想像できないかもしれませんが,コンテンツの前半はアルファベットの起源と発達,とりわけローマ字の歴史に焦点が当てられています.

このたび,同コンテンツを作成者との対談という形でラジオ化しました.Voicy [「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より「#698. 先生,アルファベットの歴史を教えてください! --- 寺澤志帆さんとの対談」として配信していますので,そちらを合わせてお聴きください.

本ブログよりアルファベットの歴史に関する記事としては以下を参照ください.

・ 「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1])

・ 「#490. アルファベットの起源は North Semitic よりも前に遡る?」 ([2010-08-30-1])

・ 「#2888. 文字史におけるフェニキア文字の重要性」 ([2017-03-24-1])

・ 「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1])

2023-04-24 Mon

■ #5110. 国立西洋美術館「憧憬の地 ブルターニュ展」訪問に向けての予習 [museum][seminar][khelf][celtic][breton][voicy][heldio][breton_lai][contact][literature][linguistic_imperialism][language_death][brittany_exhibition]

目下,東京・上野の国立西洋美術館にて「憧憬の地 ブルターニュ ー モネ,ゴーガン,黒田清輝らが見た異郷」展覧会が開催中です.開催期間は3月18日から6月11日までとなっています.

この開催の機会をとらえ,今学期の私のゼミでは「英語史とケルト,英語史とブルターニュ」をテーマとして,事前に予習した上で,5月末辺りに課外活動としてゼミの皆で展覧会を訪れる予定です.今後,本ブログでも Voicy heldio でも,関係する話題がチラホラ出てくるかと思います.本記事をお読みの皆さんも,ぜひブルターニュ(展)に関心を寄せていただければと.

フランス北西部ブルターニュ地方では,ケルト語派のブルトン語 (Breton) が伝統的に話されています.ただし,地域の強大言語であるフランス語に押されているという事実があります.これはブリテン諸島の北や西のコーナーで,ケルト系諸語が英語に圧迫されているのと平行的な状況です.

ケルト諸語の分布や歴史については「#774. ケルト語の分布」 ([2011-06-10-1]),「#778. P-Celtic と Q-Celtic」 ([2011-06-14-1]),「#779. Cornish と Manx」 ([2011-06-15-1]),「#3113. アングロサクソン人は本当にイングランドを素早く征服したのか?」 ([2017-11-04-1]),「#3761. ブリテンとブルターニュ」 ([2019-08-14-1]),「#4491. 1300年かかったイングランドの完全英語化」 ([2021-08-13-1]) を含む celtic の記事を参照してください.また,昨日の Voicy heldio では,関連して「#692. ケルト語派を紹介します」を配信しています.

展覧会訪問までの「英語史とケルト,英語史とブルターニュ」のための予習事項は,主として以下の3点です.

1. 歴史的にみる英語の拡大とケルト諸語の縮小

2. 中英語で書かれたブルトン・レ (Breton lai)

3. 英語とケルト語の言語接触

今朝の Voicy heldio では,本記事と同様の内容でおしゃべりしています.「#693. 英語史とケルト,英語史とブルターニュ --- 国立西洋美術館の「憧憬の地 ブルターニュ展」訪問に向けて」です,ぜひお聴きください.

国立西洋美術館の「憧憬の地 ブルターニュ展」,およびこれから1ヶ月ほど追いかけていく「英語史とケルト,英語史とブルターニュ」というテーマについて,ぜひご注目ください.

2023-04-18 Tue

■ #5104. 英語史の知識は,英語の先生が英語を教えるときに本当に役立つのか? [voicy][heldio][hel_education][elt][khelf][masanyan][colloquia]

昨朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で,同じ標題の放送回を配信しました.Voicy のコメント欄などを通じて反響をいただいています.ありがとうございます.「#686. 英語史の知識は,英語の先生が英語を教えるときに本当に役立つのか?」をお聴きください.

「英語史」という分野に多少なりとも興味をもって接しているすべての方々が意見を述べられる話題ではないかと思います.英語教員を始めとして英語史研究者から英語学習者まで,さらには英語のみならず他の外国語の教育・学習に関わる皆さんに,関心をもってもらいたいトピックです.上記放送回のコメント欄より,ご意見をお寄せいただければ幸いです.

議論の参考までに,いくつかの heldio 放送回,hellog 記事,コンテンツ,論文等にリンクを張っておきます.

・ heldio 「#310. 山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」

・ hellog 「#4329. 「英語史の知見を活かした英語教育」について参考文献をいくつか」 ([2021-03-04-1])

・ hellog 「#4619. 「英語史教育」とは?」 ([2021-12-19-1])

・ hellog 「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1])

・ hellog 「#4570. 英語史は高校英語の新学習指導要領において正当に評価されている」 ([2021-10-31-1])

・ hellog 「#4571. 英語史は中・高等学校教員養成課程のコアカリキュラムにおいて正当に評価されている」 ([2021-11-01-1])

・ 英語史コンテンツ「#59. 英語史は役に立たない,か」:khelf(慶應英語史フォーラム)顧問の N. S. 氏による,昨年度の「英語史コンテンツ50」の取りをとった論考.

・ 森田 真登 「高等学校英語教育における英語史の活用 --- OED Text Visualizer を用いて教科書本文の単語の理解を深める ---」 Colloquia 42 (2021): 125--41.

2023-04-16 Sun

■ #5102. 2022年度の英語史コンテンツのベスト10 --- 昨年度の振り返り [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2022][hel_contents_50_2022][start_up_hel_2023][hel_contents_50_2023]

目下 khelf(慶應英語史フォーラム)では,今年度の「英語史スタートアップ」企画 (cat:start_up_hel_2023) の一環として「英語史コンテンツ50」が展開中です.一昨日開始したばかりですが,向こう2ヶ月かけて50件ほどの英語史コンテンツが公開されてくる予定です.

さて,この「英語史コンテンツ50」企画は,一昨年の「英語史導入企画2021」および昨年の「英語史コンテンツ50 (2022)」に引き続き,今回で3回目となります.一昨年の人気コンテンツは「#4726. 昨年度のコンテンツ企画のベスト10」 ([2022-04-05-1]) でまとめていますが,昨年の人気コンテンツは未整理でしたので,ここに整理して示します.閲覧数をベースに,昨年公開された全59本のコンテンツから,より抜きの10本を紹介します.いずれもおもしろいです.英語史の魅力をご堪能ください.

・ 第1位(閲覧600回) 「#13. ||||||||||←読めますか?」

・ 第2位(閲覧285回) 「#1. 冠詞はなぜ生まれたのか」

・ 第3位(閲覧248回) 「#29. 日本語から英語に入った単語たち」

・ 第4位(閲覧245回) 「#3. 第一回 古英語模試」

・ 第5位(閲覧206回) 「#59. 英語史は役に立たない,か」

・ 第6位(閲覧184回) 「#30. 動詞は動詞でも 3単現の -s をつけない動詞ってなーんだ!!」

・ 第7位(閲覧177回) 「#48. if it were not for A の it って何者?」

・ 第8位(閲覧165回) 「#51. 生徒の素朴な質問にハッとした」

・ 第9位(閲覧162回) 「#28. 僕の好きな歌手は King Gnu です」

・ 第10位(閲覧146回) 「#33. She の S とは何か?」

2023-04-14 Fri

■ #5100. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が今年度もいよいよスタート [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2023][hel_contents_50_2023]

(このロゴとバナーは khelf メンバーが作成)

khelf(慶應英語史フォーラム)では,年度始まりのお祭りとして「英語史スタートアップ」企画 (cat:start_up_hel_2023) を展開しています.企画の第1弾として『英語史新聞』第5号を4月10日に公開しました.

そして,第2弾となるのが,昨日より始まっている「英語史コンテンツ50」です.現役の大学院生と学部生を中心とする khelf メンバーの各々が,休日を除く毎日,順次1つずつ英語史に関するコンテンツをホームページ上に公開していくというイベントです.6月半ばまでかけて50本ほどの公開を目指します.昨日と今日の英語史コンテンツは,それぞれ大学院生による次の話題です.

・ 「#1. 『平家物語』と英語史」(4月13日)

・ 「#2. swan にまつわるあれそれ」(4月14日)

こちら2本を含め今後公開されてくるコンテンツも,新年度に英語史に初めて触れる読者を意識した導入的な話題が多くなってくると思います.英語史コンテンツはいずれも気軽に読める短いエッセイで,「英語史」を日常化するための素材としても最適です.hellog や heldio とともに「英語史コンテンツ50」を訪れるのを,ぜひ日々の習慣としてインストールしていただければと思います.コンテンツ公開情報は khelf の公式ツイッターアカウント @khelf_keio からもお知らせしていきますので,ぜひフォローいただき,リマインダーとしてご利用ください.

「英語史コンテンツ50」イベントの実施は,今回で3年目となります.一昨年は「英語史導入企画2021」として49本のコンテンツが,昨年は「英語史コンテンツ50 (2022)」として59本のコンテンツが公開されました.アーカイヴとしていつでも閲覧・ダウンロード可能ですので,もっと英語史の話題が欲しいという方は,ぜひそちらもご覧ください.力作揃いです.関連して「#4726. 昨年度のコンテンツ企画のベスト10」 ([2022-04-05-1]) もどうぞ.

学生による英語史活動の一環としてのイベントですので温かく見守っていただければ幸いです.学びの応援のほど,どうぞよろしくお願いいたします.

2023-04-10 Mon

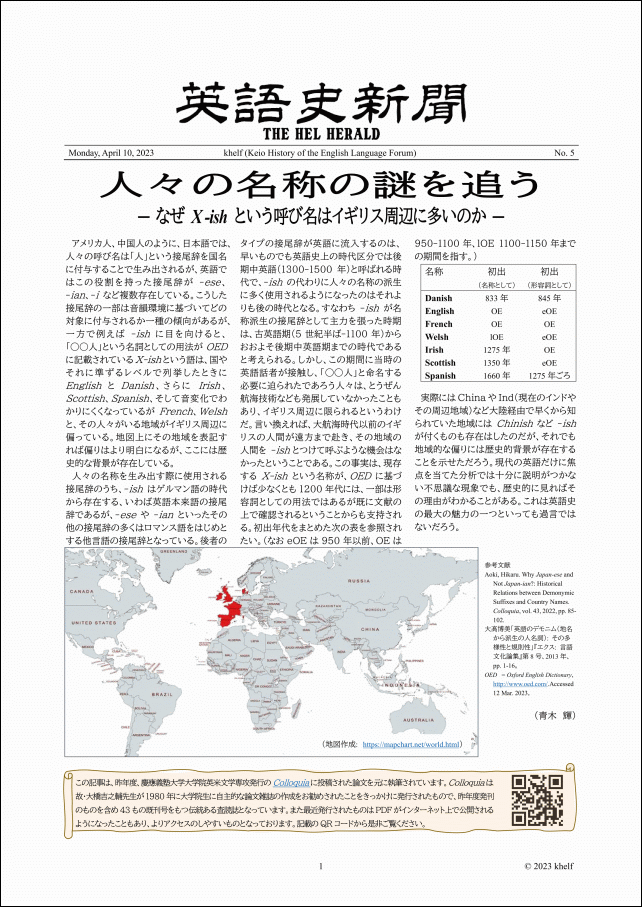

■ #5096. 『英語史新聞』第5号が発行されました [start_up_hel_2023][hel_herald][notice][khelf][hel_education][link]

本日,khelf(慶應英語史フォーラム)発行の『英語史新聞』第5号が公開されました.こちらよりPDFで閲覧・ダウンロードできます.

第5号公開は,khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio を通じてこちらのツイートでも案内しています.リツイートなどを通じて,「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)にご協力いただければ幸いです.

年度替わりの慌ただしい時期でしたが,今回の第5号編集委員会にも入念に準備してもらいました.年度始めにふさわしく英語史の学びを促すような記事が並んでいます.

・ 人々の名称の謎を追う --- なぜ X-ish という呼び名はイギリス周辺に多いのか --- なぜ X-ish という呼び名はイギリス周辺に多いのか ---

・ 誤りの歴史

・ 借り物の英単語 --- bonze から emoji まで

・ 英語学って何?

・ 英語史ラウンジ by khelf 「第1回 菊地翔太先生(後編)」

・ 私の推し本 --- 『英語史新聞』読者へ薦めたい一冊 寺澤盾『英語の歴史 --- 過去から未来への物語』(中公新書,2008年)

・ I my me に眠る英語の歴史

第4号から始まった新企画「英語史ラウンジ by khelf」では,英語史研究者へのインタビュー記事(要約版)が掲載されています.今回は前回に引き続き菊地翔太先生(専修大学)のインタビュー記事後編です.英語史を学ぶ魅力,教える魅力についてお話しを伺いました.新聞では紙面の都合で要約版のみが掲載されていますが,完全版が khelf HP のこちらのページに掲載されています.ぜひそちらも合わせてお読みいただければと思います.

さて,『英語史新聞』は昨年4月に創刊号を発行して以来,3ヶ月に1度のペースで発行し続け,2年目に入りました.ここまで続けて来られましたのも読者の皆様のおかげです,ご愛読ありがとうございます.最新号も含めまして『英語史新聞』のすべての号は,教育目的での利用・配布について自由にお取り扱いいただくことができます.むしろ,英語史の魅力を広げるべく活動している発行主体の khelf としましては,電子媒体・紙媒体を問わず,皆様に広く利用・配布していただけますと幸いです.

もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にお使いの場合には,ぜひこちらのフォームを通じてご一報くださいますと khelf の活動実績の把握につながるほか,『英語史新聞』編集委員の励みともなります.ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,こちらに明記いたします.フォームへの入力を通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日)

・ 『英語史新聞』第4号(2023年1月11日)

2023-04-05 Wed

■ #5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント [khelf][notice][hel_education][hel_herald][senbonknock][helquiz][masanyan][aokikun][voicy][heldio][start_up_hel_2023]

年度が改まりましたが,2023年度も,khelf (= Keio History of the English Language Forum = 慶應英語史フォーラム)を拠点として「hel活」(=英語史活動)に力を入れていきます(現会長はまさにゃんです).

(上記のロゴとバナーは khelf メンバーが作成)

khelf は慶應義塾大学文学部英米文学専攻の英語史ゼミ(堀田隆一研究会)を母体として2020年1月に立ち上げられました.以後3年以上にわたり「hel活」を続けてきました.khelf の活動目標は次の通りです.

英語史について議論したり,情報共有するためのフォーラムです.英語史の学び方,教え方,研究の仕方について議論し,情報発信していくことはもちろん,(現代)英語の素朴な疑問を取り上げ,それを英語史の観点から解きほぐしていくという啓発的な活動も推進していきます.

具体的には khelf HP の活動実績のページに記載されていますが,主たる活動として以下を挙げておきます.

・ khelf-conference と称する拡大版ゼミ合宿の開催

・ 「英語史導入企画」と題する英語史コンテンツのウェブ発信

・ 『英語史新聞』の発行

・ khelf の公式ホームページや公式ツイッターアカウント @khelf_keio での情報発信

・ 外部講師を招いての各種の講義・演習

・ 英語史研究者のインタビュー記事を掲載する「英語史ラウンジ」

・ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」での各種企画の後援(例えば「千本ノック」や「英語史クイズ」)

とりわけ『英語史新聞』は khelf オリジナル企画で,これまで第4号まで発行されてきました.そして,近日発行の第5号に向けて,目下最終校正が行なわれています.

昨年度の活動実績として「#5050. 2022年度の khelf 活動の振り返り」 ([2023-02-23-1]) も合わせてご覧ください.

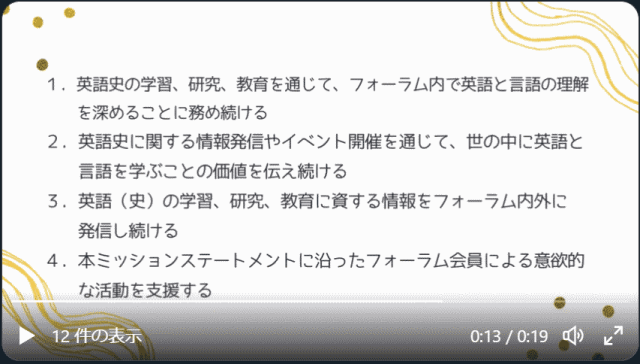

昨年9月20日には khelf 総会にて「khelf ミッションステートメント」が採択されています.以下に掲載します.

[ khelf ミッションステートメント ]

khelf(慶應英語史フォーラム)は以下の目標をミッションステートメントとして宣言する

1. 英語史の学習,研究,教育を通じて,フォーラム内で英語と言語の理解を深めることに努め続ける

2. 英語史に関する情報発信やイベント開催を通じて,世の中に英語と言語を学ぶことの価値を伝え続ける

3. 英語(史)の学習,研究,教育に資する情報をフォーラム内外に発信し続ける

4. 本ミッションステートメントに沿ったフォーラム会員による意欲的な活動を支援する

この khelf ミッションステートメントについては,@khelf_keio による動画もあります.

本年度の khelf 活動の意気込みについては,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の昨日の放送回「#673. 今年度の khelf 活動がいよいよスタート --- 青木輝さんとの対談」にて,khelf HP 担当の青木輝さんとともに表明しています.ぜひお聴きください.

本年度も khelf の活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします!

2023-03-06 Mon

■ #5061. 2022年度に提出された卒論論文と修士論文の題目 [hel_education][sotsuron][shuron][khelf]

今年度,私の英語史ゼミから7本の卒業論文と1本の修士論文が提出されました.先日,論文面接と論文発表会の機会を持ちましたが,研究成果に基づき,実りのあるディスカッションを楽しむことができました.以下に各々の題目を紹介します.ゼミの雰囲気がつかめるかと思います.

[ 卒業論文 ]

・ How Dialects are Used in Disney Movies: Trends of the Dialect Application in Disney Movies from 1940s--2020s

・ Belonging and Representation of LGBTQ People

・ The Transition of British Standard English --- The Shifting Status of Received Pronunciation and the Rise of Estuary English

・ "Make America Great Again" and Its Extended Use: A Corpus-Based Study of Donald Trump's Presidential Election Slogan and Its Parodies

・ The Lexical Erosion of American English on British English in Note Value Expressions

・ if it were not for or were it not for?: A Corpus-Based Study on Subjective Inversions

・ The Meaning Shift of "better" as a Colloquial Expression Compared with "had better": A Study Based on Both Corpus and Video Productions

[ 修士論文 ]

・ Variation between OV and VO in Subordinate Clauses in The Peterborough Chronicle

英語史ゼミといっても,現代英語のテーマが多いのは例年の通りです.古い英語を扱うばかりが英語史ではなく,むしろポイントは歴史的・通時的な視点が含まれているかどうかです.ゼミとしては社会言語学の視点も重視しています.今年度については,多くの研究が英語史や社会言語学の視点を内包していたと思います.昨今の英語史研究のトレンドを反映して社会寄りのテーマが多かったですが,伝統的な語彙や文法のテーマも健在でした.来年度はどんな卒論・修論が提出されてくるでしょうか.

過年度のゼミ卒業論文の題目についてはこちらの記事セットあるいは sotsuron をどうぞ.英語史分野のテーマ探しのヒントにもなるはずです.khelf ホームページより「研究テーマ紹介」も役立つと思います.

2023-03-04 Sat

■ #5059. heldio 初の「英語史クイズ」 [voicy][heldio][notice][masanyan][khelf][helquiz][helfest]

昨日3月3日の午後「英語史クイズ」を開催しました.先日よりお知らせしていたように本来は heldio 生放送としてお届けする予定でしたが,収録機器の不具合などにより何度試みてもうまくいかず,生放送は断念しました.お待ちいただいていたリスナーの皆さんには,ご迷惑をおかけしました.

「英語史クイズ」の収録自体は成功しましたので,今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の通常回として配信しています.「#642. heldio 初の「英語史クイズ」」よりお聴きください.1時間ほどの長丁場ですので,お時間のあるときに楽しんでいただければと.

今回の「英語史クイズ」イベントは,専修大学,熊本学園大学,khelf(慶應英語史フォーラム)の3大学合同の企画・主催でした.昨日は朝から夕方まで40名ほどが対面・オンラインにて集い「英語史フェス」(春の英語史合宿)を開いていました.そのうちの1セッションである「英語史クイズ」を,今回一般公開とした次第です.

英語史クイズの出題・解説には,heldio の「千本ノック」 (senbonknock) でお馴染みの菊地翔太先生(専修大学),矢冨弘先生(熊本学園大学),khelf 会長のまさにゃんの3名に加え,高橋佑宜先生(名古屋外国語大学)にもご協力いただきました.そして,解答者の学生たちにもおおいに盛り上げてもらいました.

一見すると英語史らしからぬ,意表を突いた出題もありましたが,いえいえ,すべて英語史に関わる話題です.英語史の幅広さと魅力が伝わるイベントとなったと思います.いずれまたこのメンバーで英語史クイズの第2弾,あるいは類似のイベントを企画できればと.

2023-03-01 Wed

■ #5056. heldio 生放送「英語史クイズ」のお知らせ --- 3月3日(金)15:40--16:40 [voicy][heldio][notice][masanyan][khelf][helquiz]

今日から3月ですね.三寒四温ですが,だいぶん春めいてきた感があります.今月も「hel活」に力を入れていきたいと思います (cf. 「#5054. もろもろ「hel活」しています --- Voicy heldio, note, インスタ,YouTube,『英語史新聞』, Mond,著書」 ([2023-02-27-1])) .

3月のhel活の第1弾は,明後日3月3日(金)の15:40--16:40に,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で生放送でお届けする予定の「英語史クイズ」 (helquiz) です.初企画ということで,どういうことになるか,やってみないと分からないのですが,すでに生放送を予約しました.当日の予定時刻が近づきましたらこちらよりお聴きください.

今回の「英語史クイズ」企画は,専修大学,熊本学園大学,khelf(慶應英語史フォーラム)の3大学合同による主催となります.heldio の「千本ノック」 (senbonknock) でお馴染みの菊地翔太先生(専修大学),矢冨弘先生(熊本学園大学),khelf 会長のまさにゃん,その他の英語史研究者が出題者となり,その場に居合わせている(予定の)数十名の学生とともにワイワイ楽しく英語史する,というイベントです.もちろん答え合わせと解説も付いています.ぜひ音声配信を通じて,皆さんとイベントの雰囲気を共有できればと思います.

過去の「イベント×生放送」の雰囲気を知っていただくために,「千本ノック」やその他の回がお薦めです.「#5050. 2022年度の khelf 活動の振り返り」 ([2023-02-23-1]) の末尾のリンクよりお聴きいただければと思います.

なお今回の生放送の模様は翌朝アーカイヴとしても配信する予定ですので,ライヴ時間には都合がつかない,聴きそびれたという方もご安心ください.

それでは皆さん,3月も実りある英語史ライフを!

2023-02-27 Mon

■ #5054. もろもろ「hel活」しています --- Voicy heldio, note, インスタ,YouTube,『英語史新聞』, Mond,著書 [notice][voicy][heldio][youtube][khelf][hel_herald][mond][instagram][note][gengo_no_hyojunka][bunkengaku]

この「hellog~英語史ブログ」の読者の皆さんに,私の最近の英語史活動「hel活」についてお知らせします.本ブログの他にも,様々なメディアで「英語史をお茶の間に」をモットーに英語史の魅力を広める活動をしています.実際には私1人ではなく,特に khelf(= Keio History of the English Language Forum = 慶應英語史フォーラム)のメンバーに協力してもらいながら,英語史に関する情報を発信しています.目下の様々なhel活の取り組みについて,ご案内します.

[ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 ]

本ブログの姉妹版となる「声の英語史ブログ」です.2021年6月2日より毎朝6時に欠かさず更新しています.ここ2ヶ月ほどは,リスナーさんから寄せられるコメントも盛り上がってきています.本ブログと連動した話題や企画も多いので,ぜひお聴きいただければと思います.今朝の放送回は,リスナーさんからいただいた質問に答える形で「#637. なぜ「アメリカ語」ではないの?」をお届けしています.

[ note 記事 ]

本ブログと平行して,こちらの note でも英語史関連の記事をたまに書いています.昨日公開した記事「heldio の1週間の振り返り(関連過去回リンク付き) 2023年2月26日」では,先週1週間の heldio 放送回について,関連する過去回へのリンクを張りつつ振り返りをしています.リスナーさんからのご協力の賜物です.

[ インスタグラム ]

heldio の最新回と過去回をお知らせするインスタグラム @chariderryu を始めています.主に「ストーリー」にて,放送回へのリンクを張っています.よろしければフォローいただければと.

[ YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」 ]

この YouTube チャンネルは昨日,1周年を迎えました.毎週(水)(日)の午後6時に新作動画を公開しています.昨日公開の最新動画は第105回の「あいまいさを言語学で解剖する」です.ぜひご覧ください.

[ 『英語史新聞』 ]

khelf 発行の『英語史新聞』が第4号までウェブ上で公開されています.khelf メンバーの学生が主体となり,昨年4月1日に創刊号を出しました.その後も3ヶ月に1号というペースで,英語史の魅力を伝えるべく企画,編集,発行されています.

[ 知識共有サービス Mond での回答 ]

こちらのサービスで,たまに英語(史)に関する質問に回答しています.最近回答した3つの質問を新しい順に挙げておきます.

・ さまざまな文字体系の中で,ラテン語のアルファベットが世界標準になった理由とはどういったところにあるのでしょうか?

・ 疑問詞 who が who-whose-whom のような格変化を起こすのに対し,他の疑問詞にそれが起こらないのは何故なのでしょうか.昔はあったりしたのでしょうか.

・ flammable と inflammable はなぜ同じ意味を持つようになったのでしょうか.また,他にもこのような語はありますか?

[ 本の執筆 ]

最新の編著書2冊を新しい順に挙げます..

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.(こちらのページをご覧ください)

・ 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著) 『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.(こちらのページをご覧ください)

このように本ブログ以外にも様々にhel活していますので,どうぞよろしくお願いいたします.

2023-02-23 Thu

■ #5050. 2022年度の khelf 活動の振り返り [khelf][voicy][heldio][notice][masanyan][aokikun][seminar][khelf-conference-2022][hel_herald][hel_contents_50_2022][hel_education][senbonknock]

(上記のロゴとバナーは khelf メンバーが作成)

2022年度も徐々に終わりが近づいてきています.このタイミングで今年度の khelf(= Keio History of the English Language Forum = 慶應英語史フォーラム)活動の振り返りをしたいと思います.昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,khelf 会長のまさにゃん,および khelf HP 担当の青木君と3人でざっと話していますので,そちらもお聴きください.「#632. 今年度の khelf (慶應英語史フォーラム)の活動報告 with まさにゃん&青木くん」です.

今年度の主要な活動実績を時系列で列挙してみます.

・ 2022年4月1日,khelf の公式ツイッターアカウント @khelf_keio の開設・公開

・ 2022年4月1日,『英語史新聞』第1号(創刊号)の公開

・ 2022年4月1日--6月8日,「英語史コンテンツ50」の公開(日曜日を除く毎日,khelf メンバーが作成した英語史に関する「コンテンツ」を掲載)

・ 2022年4月10日,『英語史新聞』号外第1号の公開

・ 2022年7月11日,『英語史新聞』第2号の公開

・ 2022年7月18日,『英語史新聞』号外第2号の公開

・ 2022年9月20日,「khelf ミッションステートメント」の採択

・ 2022年9月20日--21日,khelf-conference-2022(khelf の「ゼミ合宿」)の開催

・ 2022年10月3日,『英語史新聞』第3号

・ 2023年1月11日,『英語史新聞』第4号の公開

その他,khelf 主催の heldio イベントとして,以下も注目です.

・ 2022年9月22日,heldio にて生配信 「#479. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) --- Part 14」(cf. 司会まさにゃんの note 記事「「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(生放送)」 第一回目 まとめ」にて,今回取り上げられた素朴な疑問一覧と頭出し分秒が掲載されています)

・ 2022年10月28日,heldio にて生配信 「#515. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) 第2弾」

・ 2022年12月2日,heldio にて生配信 「#550. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」(cf. 「#4967. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」は「補充法」の回となりました」 ([2022-12-02-1]) に,今回取り上げられた素朴な疑問一覧と頭出し分秒が掲載されています)

・ 2023年1月21日,heldio にてアーカイヴ配信 「#600. 『ジーニアス英和辞典』の版比較 --- 英語とジェンダーの現代史」

活動が活発になるにつれ,khelf ホームページも内容が充実してきました.とりわけ新設された「英語史ラウンジ」コーナーは注目です.今後も khelf を通じた「hel活」にご期待ください!

2023-01-12 Thu

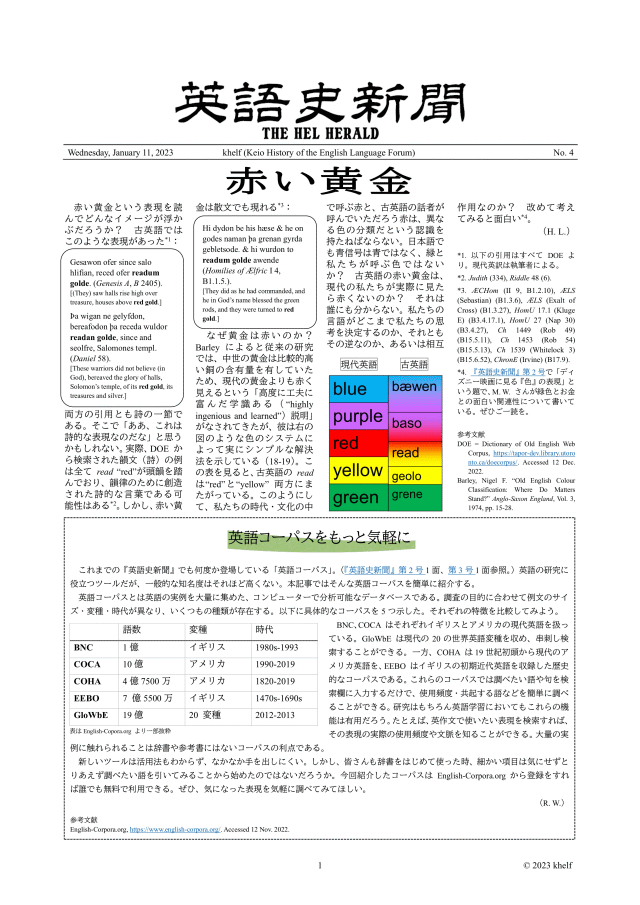

■ #5008. 『英語史新聞』第4号が発行されました [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link]

昨日,khelf(慶應英語史フォーラム)により『英語史新聞』最新号となる第4号がウェブ上で公開されました.こちらよりPDFで閲覧・ダウンロードできます.

khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio を通じてこちらのツイートからも第4号公開を案内していますので,ぜひそちらのリツイートなどを通じて広めていただければ幸いです.「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)にご協力いただけますと嬉しいです.

第4号編集委員会では,年末年始にも熱の入った作業が続けられてきましたが,結果として内容・レイアウトともに満足できる仕上がりとなったと思います.いつものように英語史に関する多様な記事が掲載されています.以下,記事のラインナップを紹介します.

・ 赤い黄金

・ 英語コーパスをもっと気軽に

・ 食べ物・飲み物をめぐる綴り字論争?

・ なぜクッパが複数形なのか

・ 英語史ラウンジ by khelf 「第1回 菊地翔太先生(前編)」

・ 時間とは何か

とりわけ新企画「英語史ラウンジ by khelf」の第1回として,khelf 主催の Voicy heldio 生放送「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」にも参加いただいた菊地翔太先生(専修大学)のインタビュー記事が目玉となっています.菊地先生がどのように英語に関心を持ち始め,さらに英語史の世界へ足を踏み入れたのか,詳しく伺いました.新聞記事として収まり切らないところもありましたので「完全版」記事を khelf HP のこちらのページに掲載していますので,そちらをお読みください.

さて,『英語史新聞』をご愛読いただきまして,このたび第4号まで発行することができました.ここまで続けて来られましたのも読者の皆様のおかげです.今回の号も含めまして『英語史新聞』のすべての号は,教育目的での利用・配布について自由にお取り扱いいただくことができます.むしろ,英語史の魅力を広げるべく活動している発行主体の khelf としましては,電子媒体・紙媒体を問わず,皆様に広く利用・配布していただけますと幸いです.

もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にお使いの場合には,ぜひこちらのフォームを通じてご一報くださいますと khelf の活動実績の把握につながるほか,『英語史新聞』編集委員の励みともなります.ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,こちらに明記いたします.フォームへの入力を通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日;2023年1月9日現在1621プレビュー)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日;345プレビュー)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日;767プレビュー)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日;224プレビュー)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日;690プレビュー)

2023-01-09 Mon

■ #5005. 過去17回の heldio 「千本ノック」の一覧 [masanyan][khelf][senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][link]

昨年5月に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」企画を始めました.その後順調に回を重ねてシリーズとして定着してきた感があります.heldio リスナーさん,学生の皆さん,一般の方々から広く英語に関する素朴な疑問を募り,それに対して回答したり,回答しあぐねたり,雑談したりしていくラジオ番組仕立ての企画です.正確に数えていませんが,これまでに百本ノックくらいは受けたのではないかと思います.練習の結果,内野ゴロをさばく力はそこそこついてきたかもしれません.

当初はノックを受けるのは私一人で,いわば「個人練習」でしたが,昨年9月からは矢冨弘先生(熊本学園大学)や菊地翔太先生(専修大学))という英語史研究者仲間を巻き込んで「団体練習」でノックを受けています.シリーズ企画の途中から,事前収録から生放送へ切り替わり,またkhelf(慶應英語史フォーラム)主催のイベントとしてもリニューアルしました.

これまで質問を寄せていただいた皆さん,生放送・アーカイヴでお聴きのリスナーの皆さん,巻き込まれた先生方,司会を務める khelf 会長のまさにゃん,広報や準備に携わっている khelf のメンバーの皆さんに,感謝申し上げます.今年も「千本ノック」企画を続けていく所存です.よろしくお願いいたします.

司会のまさにゃんが,自身の note にて「千本ノック」の回顧記事「「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(生放送)」 第一回目 まとめ」を掲載していますので,そちらもご覧ください.

以下,これまでの「千本ノック」の放送回を一覧しておきます.初めての方も2度目の方も,カジュアルに,しかしディープに英語史を楽しむことができると思います.とりわけ第14回以降の生放送が,多少の緊張感があってお勧めです.英語史をお茶の間にお届けします.どうぞお聴きください!

1. 【個人・事前収録】「#341. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック」(2022年5月7日放送)

2. 【個人・事前収録】「#342. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 続き」(2022年5月8日放送)

3. 【個人・事前収録】「#350. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 3」(2022年5月16日放送)

4. 【個人・事前収録】「#351. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 4」(2022年5月17日放送)

5. 【個人・事前収録】「#360. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 5」(2022年5月26日放送)

6. 【個人・事前収録】「#369. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 6」(2022年6月4日放送)

7. 【個人・事前収録】「#390. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 7」(2022年6月25日放送)

8. 【個人・事前収録】「#391. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 8」(2022年6月26日放送)

9. 【個人・事前収録】「#398. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 9」(2022年7月3日放送)

10. 【個人・事前収録】「#415. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 10」(2022年7月8日放送)

11. 【個人・事前収録】「#415. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 11」(2022年7月9日放送)

12. 【個人・事前収録】「#446. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(リスナーさんからの質問編) --- Part 12」(2022年8月8日放送)

13. 【個人・事前収録】「#465. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 13」(2022年9月8日放送)

14. 【団体・生放送】「#479. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) --- Part 14」(2022年9月22日放送)(cf. 司会まさにゃんの note 記事「「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(生放送)」 第一回目 まとめ」にて,今回取り上げられた素朴な疑問一覧と頭出し分秒が掲載されています)

15. 【個人・生放送】「#494. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(生放送回) --- Part 15」(2022年10月7日放送)

16. 【団体・生放送】「#515. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) 第2弾」(2022年10月28日放送)

17. 【団体・生放送】「#550. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」(2022年12月2日放送)(cf. 「#4967. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」は「補充法」の回となりました」 ([2022-12-02-1]) に,この回で取り上げられた素朴な疑問一覧と頭出し分秒が掲載されています)

(以下は,2023/04/23(Sun) 付で加えた後記です)

18. 【個人・生放送】「#678. 4月7日に「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」を heldio 生放送でお届けしました」(2023年4月9日放送)(cf. 「#5095. 4月7日の heldio 生放送「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」のまとめ」 ([2023-04-09-1]) に,この回で取り上げられた素朴な疑問一覧と頭出し分秒が掲載されています)

19. 【個人・生放送】「#691. 4月20日に「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」を heldio 生放送でお届けしました」(2023年4月22日放送)(cf. 「#5108. 4月20日の heldio 生放送「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」のまとめ」 ([2023-04-22-1]) に,この回で取り上げられた素朴な疑問一覧と頭出し分秒が掲載されています)

20. 【団体・生放送】「#699. 4月28日に「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」(2023年4月30日放送)(cf. 「4月28日の heldio 生放送「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」のまとめ」 ([2023-04-30-1]) に,この回で取り上げられた素朴な疑問一覧と頭出し分秒が掲載されています)

2023-01-08 Sun

■ #5004. 聖書で英語とフリジア語を比較 --- まさにゃんの note 記事の紹介 [notice][frisian][bible][link][masanyan][khelf][contrastive_linguistics][comparative_linguistics][contrastive_language_history][germanic][voicy][heldio]

昨日の記事「#5003. 聖書で英語史 --- 寺澤盾先生の著書と講座のご案内」 ([2023-01-07-1]) で,聖書が英語の通時的な比較に適したテキストであることを述べました.内容が原則として古今東西同一だからです.ということは,聖書は通言語的な比較にも適しているということになります.ギリシア語,ラテン語,英語,フランス語,ドイツ語,中国語,日本語などの間で手軽に言語比較できてしまいます.つまり,聖書は対照言語学 (contrastive_linguistics),比較言語学 (comparative_linguistics),そして対照言語史 (contrastive_language_history) の観点からも有用なテキストとなります.

年末に,khelf(慶應英語史フォーラム)の会長のまさにゃんが,自身の note にて「ゼロから始めるフリジア語(シリーズ企画)」を開始しました.フリジア語は年末から始めたにわか趣味とのことです(笑).1日目,2日目,3日目,4日目と,4日分の記事が掲載されています.「創世記」より英語訳 In the beginning God created the heaven and the earth. とフリジア語訳 Yn it begjin hat God de himel en de ierde skepen. を主に比べながら,軽妙な口調でフリジア語超入門を展開しています.

フリジア語 (Frisian) は,比較言語学的に英語と最も近親の言語とされています.この言語について hellog でも以下の記事で触れてきましたので,ぜひご覧ください.

・ 「#787. Frisian」 ([2011-06-23-1])

・ 「#2950. 西ゲルマン語(から最初期古英語にかけての)時代の音変化」 ([2017-05-25-1])

・ 「#3169. 古英語期,オランダ内外におけるフリジア人の活躍」 ([2017-12-30-1])

・ 「#3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた」 ([2018-09-22-1])

・ 「#4670. アジェージュによる「フリジア語の再征服」」 ([2022-02-08-1])

Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも「#40. 英語に最も近い言語は「フリジア語」」にて解説しています.ぜひお聴きください.

2022-12-02 Fri

■ #4967. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」は「補充法」の回となりました [voicy][heldio][notice][sobokunagimon][khelf][masanyan][senbonknock][suppletion][link][youtube]

昨日午後1時より Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,khelf(慶應英語史フォーラム)主催の生放送「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」をお届けしました.ライヴでお聴きくださったり,生で質問を投げ込んでいただいたリスナーの皆さん,ありがとうございました!

今朝,生放送を収録した音声を公開しました.60分弱の本編に続いて10分の振り返りトークがあります.長めですので,ゆっくりお時間を取れるときにどうぞ.

今回の千本ノックは矢冨弘先生(熊本学園大学),菊地翔太先生(専修大学),堀田隆一(慶應義塾大学)の3名で臨みました.3名いると答え方も多様となり,そこに化学反応も生まれ,かつ生放送のほどよい緊張感もあり,答えている側がおおいに勉強になりました.最後のほうには,Zoom 越しではありましたが矢冨先生のギャラリーとして控えていた学生さんにも参加してもらい,交流することができました.また,過去2回にもまして,司会のまさにゃんによる質問チョイスが光っていました.良問揃いです.以下に,質問と本編(第2チャプター)の分秒を一覧しておきます.

(1) 03:36 --- good の比較級・最上級が gooder, goodest ではなく better, best なのはなぜですか?

(2) 07:00 --- なぜ助動詞 must には過去形がないのですか?

(3) 10:50 --- 主格 I に対して属格・対格が my, me になるのは対応が取れていないように思いますが,これも補充法でしょうか?

(4) 12:20 --- なぜ英語は日本語よりも正確性を求める言語なのですか?

(5) 17:09 --- なぜ英語圏では brother や sister のように年上,年下を重要視しないのでしょうか?

(6) 22:02 --- 日本語でいう「よろしくお願いします」とまったく同じ意味の英単語,英語表現はないのですか?

(7) 23:50 --- なぜ one という綴りで「ワン」と読むのですか?

(8) 27:52 --- once, twice なのに three times, four times となるのはなぜですか?

(9) 32:07 --- 洋楽のタイトルや歌詞などで she don't などが出てくるのですが,文法をあまり気にしないネイティヴなどは気にならないのでしょうか?

(10) 36:57 --- 英語には疑問文につく助動詞の do がありますが,この文法事項について教えてください.

(11) 42:25 --- 英語は語順が厳格に定められているのに,一方で倒置のような表現が可能なのはなぜですか?

(12) 45:08 --- 英語は多数の言語から語彙を借用してきましたが,借用の過程で優位を占める言語はどのような基準で決まりますか?

(13) 51:18 --- 英語母語話者が英語を学ぶ際に,一番苦労する文法の分野は何だと思いますか?

(14) 56:14 --- 仮定法の if I were と if I was の使い分けはあるのですか?

このように様々な素朴な疑問が飛び出しましたが,補充法 (suppletion) をめぐる話題に注目が集まりました.この問題については,例えば以下の記事や heldio をご参照ください.

・ 「#43. なぜ go の過去形が went になるか」 ([2009-06-10-1])

・ 「#1482. なぜ go の過去形が went になるか (2)」 ([2013-05-18-1])

・ 「#4094. なぜ go の過去形は went になるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-07-12-1])

・ 「#4403. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第3回「なぜ go の過去形は went になるの?」」 ([2021-05-17-1])

・ 「#4774. go/went は社会言語学的リトマス試験紙である」 ([2022-05-23-1])

・ 「#1585. 閉鎖的な共同体の言語は複雑性を増すか」 ([2013-08-29-1])

・ 「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1])

・ 「#4479. 不規則動詞の過去形は直接記憶保存されている」 ([2021-08-01-1])

・ 「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1])

・ 「#2090. 補充法だらけの人称代名詞体系」 ([2015-01-16-1])

・ 「#67. 序数詞における補充法」 ([2009-07-04-1])

・ 「#3859. なぜ言語には不規則な現象があるのですか?」 ([2019-11-20-1])

・ 「#765. 補充法は古代人の実相的・質的・単一的な観念の表現か」 ([2011-06-01-1])

・ 「#1580. 補充法研究の限界と可能性」 ([2013-08-24-1])

・ heldio 「#9. first の -st は最上級だった!」

・ heldio 「#10. third は three + th の変形なので準規則的」

・ heldio 「#11. なぜか second 「2番目の」は借用語!」

・ heldio 「#364. YouTube での「go/went 合い言葉説」への反応を受けまして」

・ heldio 「#483. be動詞の謎 (1)」

また,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の第25弾「新説! go の過去形が went な理由」もよく視聴されていますので,ご覧ください.

最後に矢冨弘先生(熊本学園大学)と菊地翔太先生(専修大学),そして司会のまさにゃん(慶應義塾大学大学院)の運営するウェブリソースへのリンクを以下に張っておきます.ぜひ英語史の学びのために訪問してみてください.

・ 矢冨弘先生のホームページ:英語史関連のブログ記事や YouTube 講義動画が公開されています

・ 菊地翔太先生のホームページ: 英語史関連の授業資料や講習会資料が公開されています

・ まさにゃんによる YouTube チャンネル「まさにゃんチャンネル【英語史】」: 「毎日古英語」や「語源で学ぶ英単語」のシリーズなど英語史や英語学習に関する動画が満載です

2022-11-27 Sun

■ #4962. 岡本広毅先生と『グリーン・ナイト』とその原作の言語をめぐって対談しました [sggk][voicy][heldio][notice][khelf][link]

昨日,本ブログの音声版である Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,目下全国で上映中の映画『グリーン・ナイト』とその原作である『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) の言語をめぐって,岡本広毅先生(立命館大学)と生放送の対談を行ないました.

おしゃべりを楽しみながらもたいへん勉強になった1時間でした.今朝の heldio でアーカイヴとして配信しましたので,そちらよりお聴きください.タイトルは,この hellog 記事と同じ「#544. 岡本広毅先生と『グリーン・ナイト』とその原作の言語をめぐって対談しました」です.1時間の長丁場ですので,お時間のあるときにどうぞ.

映画鑑賞の予習にもなると思います.これをお聴きいただいた後,映画館へ走っていただければと.

岡本先生より映画『グリーン・ナイト』の関連情報を教えていただきましたので,以下にリンクを張っておきます.

・ 映画公式サイト

・ 本映画の映像制作・配給会社 Transformer

・ 本映画の特設ツイッター

・ 「A24が贈るダーク・ファンタジー『グリーン・ナイト』,大塚明夫がナレーションを務めた解説動画解禁」

・ 「山田南平が映画「グリーン・ナイト」のイラスト描き下ろし,奈須きのこらコメントも」

遅ればせながら岡本広毅先生をご紹介します.岡本先生は中世英語英文学,アーサー王物語,中英語ロマンス,中世主義,英語の歴史を専門とされており,近年は『いかアサ』(以下を参照)の出版を含めアーサー王の物語に注目して精力的に研究をされています.岡本先生が関わられた直近の書籍を2点ご紹介します.

・ 岡本 広毅・小宮 真樹子(編) 『いかにしてアーサー王は日本で受容されサブカルチャー界に君臨したか』 みずき書林,2019年.

・ 菊池 清明・岡本 広毅 (編) 『中世英語英文学研究の多様性とその展望 --- 吉野利弘先生 山内一芳先生 喜寿記念論文集』 春風社,2020年.

岡本先生とは heldio でも何度か対談させていただいています.昨日の対談とも関連が深いので,以下も合わせてお聴きください.

・ heldio 「#173. 立命館大学,岡本広毅先生との対談:国際英語とは何か?」 (2021/11/20)

・ heldio 「#386. 岡本広毅先生との雑談:サイモン・ホロビンの英語史本について語る」 (2022/06/21)

・ heldio 「#478. 英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」 (2022/09/21)

岡本先生はヴァナキュラー文化研究会(立命館大学国際言語文化研究所)でも研究活動を行なわれています.今回の対談でも vernacular が話題となりました.この話題について関連する hellog の関連記事へのリンクも張っておきます.

・ 「#4804. vernacular とは何か?」 ([2022-06-22-1])

・ 「#4809. OED で vernacular の語義を確かめる」 ([2022-06-27-1])

・ 「#4812. vernacular が初出した1601年前後の時代背景」 ([2022-06-30-1])

・ 「#4814. vernacular をキーワードとして英語史を眺めなおすとおもしろそう!」 ([2022-07-02-1])

岡本先生には khelf(慶應英語史フォーラム)の活動にも関わっていただいています.いつもありがとうございます!

今後も hellog や heldio でガウェイン関連の話題を取り上げていく予定ですので,皆さん,よろしくお付き合いください.

2022-11-22 Tue

■ #4957. heldio 生放送(岡本&堀田の対談)のお知らせ! 11月26日(土)午前10:00--11:00「ヴァナキュラーな『グリーン・ナイト』」 [voicy][heldio][notice][khelf][literature][romance][sggk][link]

今週末11月26日(土)の午前10:00--11:00に,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で標記の生放送を配信します.立命館大学の岡本広毅先生との対談という形式でお届けします.

内容は,生放送の前日11月25日(金)に全国で封切りとなる映画『グリーン・ナイト』と,その原作である中英語ロマンス『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) について,その語りの媒体となっているヴァナキュラー,すなわち中英語イングランド北西方言に焦点を当てつつディープに雑談する予定です.映画公開直後ということですので,気を遣いつつも少々のネタバレはOK!?というノリで行きたいと思います(私もまだ観ていないままの対談なのです).緩く次のようなトピックで対談をお届けできればと思っています.

・ ヴァナキュラーな『グリーン・ナイト』について

・ 中英語原典『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) とその時代背景

・ 言語的特色(英語とローカリティ,方言)

・ 原典の紹介,読みどころ

・ 映画『グリーン・ナイト』に関して(ネタバレ注意)

26日(土)の生放送に向けて,事前に岡本先生に対するご質問やコメントなどがあれば,ぜひ上記の Voicy 配信案内を通じてお寄せください.また,生放送時の投げ込み質問にもなるべく対応したいと思っています.生放送に参加できない場合にも,翌朝の heldio レギュラー回で収録の様子をアーカイヴとして一般配信もしますので,そちらで聴取いただければ幸いです.

岡本先生より教えていただいた映画『グリーン・ナイト』の関連情報を,以下に貼り付けておきます.

・ 映画公式サイト

・ 本映画の映像制作・配給会社 Transformer

・ 本映画の特設ツイッター

・ 「A24が贈るダーク・ファンタジー『グリーン・ナイト』,大塚明夫がナレーションを務めた解説動画解禁」

・ 「山田南平が映画「グリーン・ナイト」のイラスト描き下ろし,奈須きのこらコメントも」

heldio では,これまでも岡本先生と3度ほど対談しています.今度の生放送に向けて,以下を聴取し復習・予習していただけると,理解度が倍増すると思います.実際,話す内容は過去回からの延長線上となる予定です.

・ heldio 「#173. 立命館大学,岡本広毅先生との対談:国際英語とは何か?」 (2021/11/20)

・ heldio 「#386. 岡本広毅先生との雑談:サイモン・ホロビンの英語史本について語る」 (2022/06/21)

・ heldio 「#478. 英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」 (2022/09/21)

さらに,今回の対談でも中心的な話題となるはずの vernacular についても,予習していただけると絶対におもしろくなると思います.以下に hellog の関連記事へのリンクを張っておきます.

・ 「#4804. vernacular とは何か?」 ([2022-06-22-1])

・ 「#4809. OED で vernacular の語義を確かめる」 ([2022-06-27-1])

・ 「#4812. vernacular が初出した1601年前後の時代背景」 ([2022-06-30-1])

・ 「#4814. vernacular をキーワードとして英語史を眺めなおすとおもしろそう!」 ([2022-07-02-1])

・ 「#4885. 「英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」のお知らせ(9月20日(火)14:50--15:50 に Voicy 生放送)」 ([2022-09-11-1])

ぜひ肩の力を抜いて11月26日(土)の生放送をお聴きください!

2022-11-04 Fri

■ #4939. 堀田ゼミ紹介(2022年度版) [seminar][khelf][khelf-conference-2021][khelf-conference-2022][hel_herald][hel_contents_50_2022][hel_education]

11月に入り,慶應義塾大学文学部英米文学専攻の2年生にとっては来年度に向けてのゼミ選考の時期となりました.ゼミは公式には「研究会」と名付けられているとおり,向こう2年間,卒業論文執筆を最終目標として,自ら定めたテーマを集中的に研究する期間となります.今月いっぱい,アンテナを張って自身の興味・関心を探り,慎重に志望ゼミを選んでもらえればと思います.

私のゼミは主に英語史(フィロロジー)を研究するゼミです.現役ゼミ生の広報係が,この時期に合わせて堀田ゼミ紹介ページを作成・公開していますので,そちらからゼミの雰囲気をつかんでみてください.現役ゼミ生の目線からのゼミ評価,9月のゼミ合宿 (= khelf-conference-2022) の様子なども閲覧できます.

私から堀田ゼミの特徴を3点挙げてみます.

(1) 英語史および英語史的見方についてみっちりと学び,問い,議論し,追求できる場です.英語史,古英語,中英語,近代英語,歴史言語学,言語変化,社会言語学,綴字論に関心をもつ学生が集まってきています.過年度の卒業生の卒業論文テーマは sotsuron を参照してください.

(2) このゼミは khelf(慶應英語史フォーラム)活動の拠点でもあり,年間を通じて大小のイベントが企画,運営,実施されています.課外活動が多いので,ゼミ活動に積極的にコミットしたいという有志にお勧めのゼミとなっています.新しいイベントを企画したり運営するのが好きな学生,内外への情報発信に関心のある学生には,活躍できるゼミだと思います.活動方針としては「khelf ミッションステートメント」も参照してください.

また,内部限定の Discord サーバーを通じて,日々メンバーより英語史関連のコンテンツが投稿され,活発な議論が行なわれています.まさに「毎日英語史」というべきコミュニティ(おそらく日本最大?)です.

khelf の活動実績としてはこちらのページを参照にしてもらえればと思います.今年度のこれまでの活動としては,以下のようなものがあります.

・ 「英語史コンテンツ50」 (hel_contents_50_2022)

・ 『英語史新聞』の企画,編集,発行 (hel_herald)

・ 「ゼミ合宿」 (khelf-conference-2022)

・ 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」への参加 (senbonknock)

(3) 大学院生,卒業生,外部の英語史研究者などの「学術と人生の先輩」と交流する機会の多いゼミです.ここ数年間は周知の状況によりオンラインでの交流が多くなっていますが,今後は様子を見て対面の機会を増やしていきたいと思っています.

まとめると,堀田ゼミは「英語史ゼミ」「イベントゼミ」「交流ゼミ」である,ということになります.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow