2022-10-28 Fri

■ #4932. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) 第2弾」おおいに盛り上がりました [voicy][heldio][notice][sobokunagimon][khelf][masanyan][senbonknock][link]

昨日午後1時より Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,khelf(慶應英語史フォーラム)主催の生放送「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) 第2弾」をお届けしました(予告記事も参照).

今回も hellog の読者や heldio のリスナーの方々には,多数の質問(120本ほど!)を寄せていただき,また生放送にも参加していただきまして,ありがとうございました.おかげさまで,第1弾にもまして実りある回となりました.

生放送を収録した音声を今朝の heldio にてアーカイヴとして配信しましたので,以下よりお聴きください(60分間と長めです).本編16:10辺りからは,たまたま居合わせた(?)専修大学の菊地翔太先生にも参加していただきました.また,本編39:48辺りからの「推し英単語は何ですか?」という愉快な問いを巡って,一部暴走者(?)も現われながら,おおいに盛り上がりました.本編後の10分間の「楽屋トーク」まで含めてお楽しみいただければと思います.出演者としてもたいへん楽しく,かつ勉強になる会となりました.

全体として様々な角度から質問が寄せられ,良問ぞろいでした.また今回はとりわけ「英語史研究者の言葉の見方」が繰り返し話題となっていました.参考になればと思います.

今回の「千本ノック」についてご感想やご意見などがありましたら,ぜひ Voicy のコメント機能を通じてお寄せください.よろしくお願いします.

今回千本ノックに回答者として参戦していただいた矢冨弘先生(熊本学園大学)と菊地翔太先生(専修大学),そして司会のまさにゃん(慶應義塾大学大学院)の運営するウェブリソースへのリンクを,以下にご紹介します.英語史の学びのために,ぜひご訪問ください.

・ 矢冨弘先生のホームページ:英語史関連のブログ記事や YouTube 講義動画が公開されています

・ 菊地翔太先生のホームページ: 英語史関連の授業資料や講習会資料が公開されています

・ まさにゃんによる YouTube チャンネル「まさにゃんチャンネル【英語史】」: 「毎日古英語」や「語源で学ぶ英単語」のシリーズなど英語史や英語学習に関する動画が満載です

2022-10-19 Wed

■ #4923. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) 第2弾」のお知らせ(10月27日(木)13:00--14:00 に Voicy 生放送) [voicy][heldio][notice][sobokunagimon][khelf][masanyan][senbonknock]

標記の通り,熊本学園大学の矢冨弘先生と堀田隆一とで「英語に関する素朴な疑問 千本ノック 第2弾」を企画しています.10月27日(木) 13:00--14:00 に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の生放送という形でお届けする予定です.khelf(慶應英語史フォーラム)主催の企画となります.今回も司会を務めるのは,khelf 会長にして日本初の古英語系 YouTube チャンネル「まさにゃんチャンネル」を運営するまさにゃん (masanyan) です.

さる9月21日に「第1弾」を Voicy 生放送でお届けしました (cf. 「#4886. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一)」のお知らせ(9月21日(水)16:00--17:00 に Voicy 生放送)」 ([2022-09-12-1])).その生放送また翌日のアーカイヴ配信も合わせ,非常に多くの方に聴取していただき好評を賜わりましたので,このたび第2弾を企画した次第です.

前回と同様,今回の第2弾のためにも,事前に皆さんより「英語に関する素朴な疑問」を募集したいと思います.日々英語について抱いている疑問をお寄せください.矢冨&堀田が主に英語史の観点から回答したり議論したりする予定です.

生放送でお聴きいただける場合には,ライブの投げ込み質問(Voicy アプリ経由で)も受け付ける予定ですので,ぜひご参加ください.なお,生放送でお聴きいただけない場合でも,翌日に収録した音源をアーカイヴ配信する予定ですので,そちらでお聴きください.

・ 皆さんが日々抱いている「英語に関する素朴な疑問」をこちらのフォームよりお寄せください.生放送でなるべく多く取り上げたいと思います.

・ Voicy 生放送への予約済みリンクはこちらとなります.「英語に関する素朴な疑問」は,事前あるいは生放送中に,こちらのリンク先より Voicy のコメント機能を通じて寄せていただいてもけっこうです.

前回の第1弾をまだ聴いていないという方は,ぜひアーカイヴ配信よりお聴きください.雰囲気がつかめるかと思います.

第2弾もどうぞお楽しみに!

なお,Voicy の千本ノックシリーズ全体はこちらからどうぞ.

2022-10-10 Mon

■ #4914. 『英語史新聞』第3号のご案内 --- heltube 版と heldio 版で [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link][voicy][heltube]

1週間前の10月3日に khelf(慶應英語史フォーラム)よりウェブ上で発行された『英語史新聞』第3号について,改めてご案内します.こちらの PDF よりご覧ください (cf. 「#4908. 『英語史新聞』第3号」 ([2022-10-04-1])).

4ページほどの短いパンフレットのような新聞ですが,記事は多彩です.記事内容について私の YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」(←割と最近ひそかに不定期で始めています)および Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 でも「第3号の歩き方」のような趣旨で簡単に紹介していますので,以下よりどうぞ.

・ YouTube (heltube) 「#2. khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』第3号が2022年10月3日ウェブ上で公開されました」(2022年10月8日)

・ Voicy (heldio) 「#495. 『英語史新聞』第3号が出ました!」(2022年10月8日)

『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.khelf HP のこちらのページからもバックナンバーにアクセスできます.

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日)

2022-10-04 Tue

■ #4908. 『英語史新聞』第3号 [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link]

昨日,khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』第3号がウェブ上で公開されました.こちらよりPDFでどうぞ.

khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio によるこちらのツイートでも第3号公開を案内しています.ぜひそちらなどを通じて広めていただければ幸いです.

今回も力の入った英語史周辺の記事が満載です.ラインナップを紹介します.

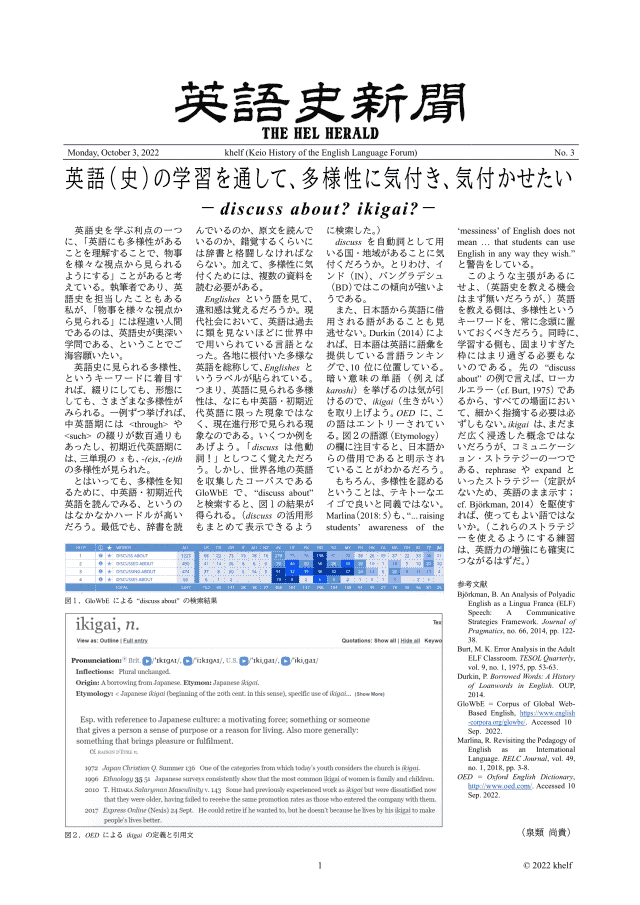

・ GloWbE という世界英語コーパスを用いた「誤用」かとおぼしき discuss about の調査

・ OED でみる,日本語から英語に借用された ikigai

・ 現代英語で拡がる「単数の they」

・ 「グーグー」と zzz のオノマトペ

・ 古英詩 Beowulf で英雄がたどった道筋・パターン

・ 英語史関連の文献案内

・ khelf ミッションステートメント

最後の「khelf ミッションステートメント」は,2020年1月に活動を始めた khelf(慶應英語史フォーラム)の活動指針をまとめたものです.先日9月20日の khelf-conference-2022 における khelf 総会での承認を経て決定し,このたび公開する運びとなりました.『英語史新聞』の制作・公表は,まさに khelf ミッションステートメントに適う活動ですし,今後も継続していく所存です.

改めて『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.そちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日;10月3日現在1398プレビュー)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日;282プレビュー)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日;615プレビュー)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日;174プレビュー)

2022-09-22 Thu

■ #4896. 「khelf-conference-2022」(=堀田ゼミ合宿)を終えて [khelf][khelf-conference-2022][seminar][hel_education][voicy][heldio][notice][link][senbonknock]

20日(火),21日(水)と充実の「khelf-conference-2022」(堀田ゼミ合宿)が開催され,すべての公開・非公開セッションが無事に終了しました.公開セッションに一般から参加された皆さん,講師の方々,2日間をともにした khelf(慶應英語史フォーラム)メンバーには,大会運営にご協力いただきました.御礼申し上げます.

一般公開セッションとしては2つの Voicy の生放送,部分公開セッションとしては2つの講義と「英語史コンテンツ展覧会2022」,非公開セッションとしては学部4年生(卒業論文執筆予定者)による「質問会議」,および3年生・大学院生による「ポスターなしポスターセッション」と,盛りだくさんのメニューでしたが,いずれも学びの多い濃密な時間となりました.今回の大会の様子は,今後 khelf ホームページの特設ページや khelf 発行の『英語史新聞』などで記録として残していく予定です.

一般公開セッションの2つの Voicy 生放送は,多くの方々にライヴで聴取いただきました(ありがとうございました!).それぞれ収録した音声をすでにアーカイヴ放送としてお届けしていますので,まだお聴きでない方は,ぜひライヴの雰囲気を感じつつお聴きください.また,各回の放送について,Voicy のほうからご感想やコメントなどをいただけますと幸いです.

・ 9月20日(火)14:50--15:50 の生放送 「英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」(予告記事も参照)

・ 9月21日(水)16:00--17:00 の生放送 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一)」(予告記事も参照)

最後に khelf-conference-2022 のセッションにご参加いただいた講師の方々の関連ページも,こちらで紹介させていただきます.

- 岡本広毅先生(立命館大学)のHP(cf. 映画『グリーン・ナイト』)

- 菊地翔太先生(専修大学)のHP より eWAVE 講習会@khelf-conference-2022 (eWAVE 3.0 (The electronic World Atlas of Varieties of English) そのものへのアクセスはこちらより.合わせて「#4532. 英語史を学べる菊地翔太先生(専修大学)の HP」 ([2021-09-23-1]) も参照.)

- 矢冨弘先生(熊本学園大学)のHP

以上,khelf-conference-2022,これにて終了.

2022-09-21 Wed

■ #4895. 「khelf-conference-2022」(=堀田ゼミ合宿)の2日目 [khelf][khelf-conference-2022][seminar][hel_education][notice][senbonknock]

昨日 ([2022-09-20-1]) に引き続き,堀田ゼミ合宿こと,khelf(慶應英語史フォーラム)主催の「khelf-conference-2022」のご案内とご報告です.

昨日,無事に1日目を終えました.とりわけ Voicy 生放送「英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」では,岡本広毅先生より映画『グリーン・ナイト』の字幕監修の舞台裏について,また『ガウェイン卿と緑の騎士』が14世紀後半にヴァナキュラーである英語で書かれた意義について伺うことができました.ライヴでお聴きいただいた皆様,またご質問を寄せていただいた皆様には,感謝致します.

ライヴで聴取できなかった方のために,生放送を収録したものを今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で配信しましたので,こちらよりお聴きください.

さて,本日は khelf-conference-2022 の2日目となります.朝から夕方までいろいろなセッションが予定されていますが,一般の hellog 読者の皆さんには,ぜひもう1つ Voicy の生放送をお聴きいただければと思います.

・ 本日 9月21日(水)16:00--17:00 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一)」(さらに詳しくはこちらの記事を参照)

生放送はウェブ経由でも Voicy アプリからでもお聴きいただけますが,Voicy アプリを使うと生放送中の質問投げ込みなども可能となりますのでお薦めです.特に本日の生放送は,リスナーの皆さんに「英語に関する素朴な疑問」を寄せていただき,それを英語史の観点から考えるという趣旨で企画していますので,ライブ中の質問投稿も歓迎します.なお,生放送をお聴きになれない場合でも,後日アーカイヴの放送としてお届けする予定です.

今回の「khelf-conference-2022」については khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio でも広報していますので,そちらもご参照ください.

2022-09-20 Tue

■ #4894. 「khelf-conference-2022」(=堀田ゼミ合宿)の1日目 [khelf][khelf-conference-2022][seminar][hel_education][notice]

1年のこの時期,慶應義塾大学文学部英米文学専攻では多くのゼミが「ゼミ合宿」を開催しています.本来は2泊ほど泊まりがけでの合宿なのですが,コロナ禍により過去2年間は完全オンライン合宿を余儀なくされました.今回も泊まりがけこそ諦めましたが,少なくとも大学の教室にて対面で実施することが可能となり,状況が改善しました.対面形式にオンライン形式も加え,本日と明日の2日間開催の予定です.

さて,実質的には「ゼミ合宿」という内輪のお祭りにすぎないのですが,これを khelf(慶應英語史フォーラム)主催の「khelf-conference-2022」と呼び変え,一般ぽいイベントに仕立て上げています.一般の hellog 読者の皆さんも,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の生放送を通じて khelf-conference-2022 の2つのセッションに参加していただけますので,ご都合がよろしければどうぞ.その2つのセッションとは以下の通りです.

・ 本日 9月20日(火)14:50--15:50 「英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」(さらに詳しくはこちらの記事を参照)

・ 明日 9月21日(水)16:00--17:00 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一)」(さらに詳しくはこちらの記事を参照)

生放送はウェブ経由でも Voicy アプリからでもお聴きいただけますが,Voicy アプリを使うと生放送中の質問投げ込みなども可能となりますのでお薦めです.なお,生放送をお聴きになれない場合でも,後日アーカイヴで聴けるようになります.

今回の「khelf-conference-2022」については khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio でも広報していますので,ご参照ください(ちょっとした実況中継?も予定しています).

2022-09-12 Mon

■ #4886. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一)」のお知らせ(9月21日(水)16:00--17:00 に Voicy 生放送) [voicy][heldio][notice][sobokunagimon][khelf][khelf-conference-2022][senbonknock]

昨日の記事「#4885. 「英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」のお知らせ(9月20日(火)14:50--15:50 に Voicy 生放送)」 ([2022-09-11-1]) に引き続き,もう1つ Voicy 生放送のご案内です.

9月21日(水)の 16:00--17:00 に,熊本学園大学の矢冨弘先生と堀田隆一とで「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」をライヴでお届けします.事前に一般の方々から寄せられてきた英語に関する素朴な疑問に,2人(+α)が主に英語史の観点から次々と回答する,という企画です.

「正しい解答を与える」などというエラそうなことはまったく考えていません(そんなことは不可能です!).むしろ,ノックを受ける側ですから「しどろもどろながらも回答の練習をする」くらいのものに終わると思います.

ただ,企画を通じて「楽しく英語史する」雰囲気が伝わればよいなと思っています.むしろ一緒に質問への回答を考えてみませんか? 奮って生放送にご参加ください.

・ 生放送へのリンクはこちらです

・ 皆様が日々抱いている英語に関する疑問をこちらのフォームよりお寄せください(疑問が寄せられてこないと企画そのものが成り立ちませんで・・・)

・ 生放送時の投げ込み質問にもなるべく対応できればと思っています

・ 生放送の収録は後日アーカイヴとして一般公開もする予定です

回答者の1人となる矢冨弘先生は,近代英語期の歴史社会言語学ほかを専門とされており,YouTube での講義やブログを含めウェブ上でも積極的に活動されています.heldio にも1度ご出演いただいています.今年の4月7日に「#311. 矢冨弘先生との対談 グラスゴー大学話しを1つ」と題して対談しました.

今回の「千本ノック」は,khelf(慶應英語史フォーラム)主催の khelf-conference-2022 という小集会(←実質的には夏の「ゼミ合宿」)の一環として企画されているものです.9月20日,21日の両日にかけて開催される集会で,各日 Voicy の生放送が企画されています.2つの生放送企画について詳しくはこちらの特設ページをご覧ください.また,両企画は以下でもご案内していますので是非お聴きください.

khelf-conference-2022 に関係する各種セッションについては,khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio でも広報しています.そちらもフォローのほどよろしくお願いいたします.

(後記 2022/09/22(Thu):上記の生放送は予定通りに終了しました.以下のアーカイヴ配信よりお聴きください.)

2022-09-11 Sun

■ #4885. 「英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」のお知らせ(9月20日(火)14:50--15:50 に Voicy 生放送) [voicy][heldio][notice][vernacular][sggk][khelf][khelf-conference-2022]

標記の通り,9月20日(火)14:50--15:50 に,岡本広毅先生(立命館大学)と堀田隆一による Voicy 生放送「英語ヴァナキュラー談義」が予定されています.ご都合が合いましたら,奮って生聴取のほどよろしくお願いいたします.

・ 生放送へのリンクはこちらです

・ 事前に対談へのご質問や取り上げて欲しいトピックなどがありましたらこちらのフォームから自由にお寄せください

・ 生放送時の投げ込み質問にもなるべく対応できればと思っています

・ 生放送の収録は後日アーカイヴとして一般公開もする予定です

本ブログの音声版・姉妹版である Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 では,これまでも様々な対談を行なってきました.今回は khelf(慶應英語史フォーラム)主催の khelf-conference-2022 という小集会(←有り体にいえば夏の「ゼミ合宿」です)の一環として,立命館大学の岡本広毅先生をお招きしてのライヴ対談となります.

岡本先生とはすでに heldio で2度ほど対談しています.今度の「英語ヴァナキュラー談義」は,過去2回の対談(とりわけ2回目の対談)の延長線上にある議論ですので,ぜひ過去回を改めてお聴きいただければと思います.

・ 「#173. 立命館大学,岡本広毅先生との対談:国際英語とは何か?」 (2021/11/20)

・ 「#386. 岡本広毅先生との雑談:サイモン・ホロビンの英語史本について語る」 (2022/06/21)

そもそも「ヴァナキュラー」とは何かというところから始め,それが英語史上どのような意義をもつのか,なぜ今それを考える必要があるのか,など縦横無尽に雑談を繰り広げたいと思っています.関連して,以下の hellog 記事もご参照ください.

・ 「#4804. vernacular とは何か?」 ([2022-06-22-1])

・ 「#4809. OED で vernacular の語義を確かめる」 ([2022-06-27-1])

・ 「#4812. vernacular が初出した1601年前後の時代背景」 ([2022-06-30-1])

・ 「#4814. vernacular をキーワードとして英語史を眺めなおすとおもしろそう!」 ([2022-07-02-1])

岡本広毅先生は,11月25日より公開される映画『グリーン・ナイト』の字幕監修も担当されています.『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) の翻案作品ですが,この作品のヴァナキュラー性や字幕監修裏話なども含めてぜひお話しを伺いたいと思います.私も対談を楽しみにしています.本作品の映像制作・配給会社 Transformer および,特設ツイッターもご訪問ください.

khelf-conference-2022 では,上記対談の翌日9月21日(水)にも別の Voicy 生放送企画が予定されています.両日の生放送企画について詳しくはこちらの特設ページをご覧ください.また,両企画は以下でもご案内していますので是非お聴きください.

khelf-conference-2022 に関係する各種セッションについては,khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio でも広報していますので,そちらもご覧ください.

2022-08-18 Thu

■ #4861. YouTube 第50回記念 --- ダラダラおしゃべり飲み会,そしてまさにゃん登場 [youtube][notice][voicy][heldio][masanyan][khelf][inoueippei]

半年ほど前の2月26日に YouTube にて「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設し,毎週水・日曜日の午後6時に新作を配信してきました.本ブログの読者の皆さんの中にも,視聴していただいている方がいると思います.ここまで応援ありがとうございます(cf. 「#4689. YouTube で「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設しました」 ([2022-02-27-1])).

このたび記念すべき第50回に達しましたので,今回と次回は通常回とは異なり,2人でのダラダラおしゃべり飲み会をそのまま配信するということをやってみます.さほど英語学・言語学的な中身にはなっていない雑談回ですので,夏休みのひとときという趣旨でゆるリとご覧ください.「閲覧注意!ただ飲んでしゃべってます.50回記念雑談回<前編>」です.

最後に登場してくる「まさにゃん」は,日本初の古英語系 YouTube チャンネルである「まさにゃんチャンネル」を配信しています.とりわけ「毎日古英語」シリーズは,古英語初学者向けの導入シリーズとなっていますので,どうぞご覧ください.とりわけ昨日アップされた新作動画「毎日古英語 【中間テスト!】」は,まさにゃん渾身の(?)企画です.ぜひ受験してみてください(←私はすでに受験しました).遊び心がありながらも真面目なチャンネルです.

まさにゃんは khelf(慶應英語史フォーラム)の会長でもあり,本ブログおよび Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にもたびたび登場しています.以下をご訪問ください.

・ hellog 「#4005. オンラインの「まさにゃんチャンネル」 --- 英語史の観点から英単語を学ぶ」 ([2020-04-14-1])

・ hellog 「#4566. heldio で古英語期と古英語を手短かに紹介しています(10分×2回)」 ([2021-10-27-1])

・ hellog 「#4740. 古英語入門のためのオンラインリソース」 ([2022-04-19-1])

・ heldio 「#149. 対談 「毎日古英語」のまさにゃんと,古英語ってどんな言語?」(2021年10月27日)

・ heldio 「#307. khelf 会長「まさにゃん」による『英語史新聞』の紹介」(2022年4月3日)

・ heldio 「#308. khelf 会長「まさにゃん」による「英語史コンテンツ50」の紹介」(2022年4月4日)

・ heldio 「#309. khelf 会長「まさにゃん」による「第一回古英語模試」」(2022年4月5日)

・ heldio 「#437. まさにゃんとの対談 ― メガフェップスとは何なの?」 (2022年8月11日)

今後も「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」では,英語学・言語学が身近に感じられてくるような話題をお届けしていきます.引き続きよろしくお願いいたします.

2022-07-19 Tue

■ #4831. 『英語史新聞』2022年7月号外 --- クイズの解答です [khelf][hel_education][hel_contents_50_2022][link][hel_herald][sobokunagimon][notice][prescriptive_grammar][prescriptivism][caxton][printing][semantic_change][loan_word][french][latin]

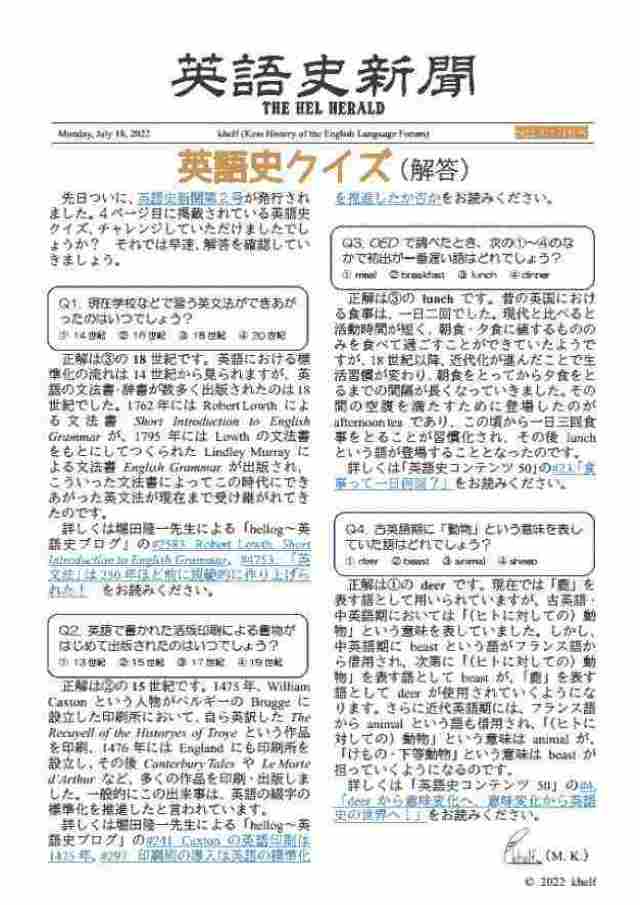

7月11日に khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』第2号が発行されたことは,「#4824. 『英語史新聞』第2号」 ([2022-07-12-1]) でお知らせしました.第2号の4面に4問の英語史クイズが出題されていましたが,昨日,担当者が答え合わせと解説を2022年7月号外として一般公開しました.どうぞご覧ください.

私自身も今回のクイズと関連する内容について記事や放送を公開してきましたので,以下にリンクを張っておきます.そちらも補足的にご参照ください.

[ Q1 で問われている規範文法の成立年代について ]

・ hellog 「#2583. Robert Lowth, Short Introduction to English Grammar」 ([2016-05-23-1])

・ hellog 「#2592. Lindley Murray, English Grammar」 ([2016-06-01-1])

・ hellog 「#4753. 「英文法」は250年ほど前に規範的に作り上げられた!」 ([2022-05-02-1])

・ YouTube 「英文法が苦手なみなさん!苦手にさせた犯人は18世紀の規範文法家たちです.【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル # 19 】」

・ heldio 「18世紀半ばに英文法を作り上げた Robert Lowth とはいったい何者?」

[ Q2 で問われている活版印刷の始まった年代について ]

・ hellog 「#241. Caxton の英語印刷は1475年」 ([2009-12-24-1])

・ hellog 「#297. 印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か」 ([2010-02-18-1])

・ hellog 「#871. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由」 ([2011-09-15-1])

・ hellog 「#1312. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由 (2)」 ([2012-11-29-1])

・ hellog 「#1385. Caxton が綴字標準化に貢献しなかったと考えられる根拠」 ([2013-02-10-1])

・ hellog 「#3243. Caxton は綴字標準化にどのように貢献したか?」 ([2018-03-14-1])

・ hellog 「#3120. 貴族に英語の印刷物を売ることにした Caxton」 ([2017-11-11-1])

・ hellog 「#3121. 「印刷術の発明と英語」のまとめ」 ([2017-11-12-1])

・ hellog 「#337. egges or eyren」 ([2010-03-30-1])

・ hellog 「#4600. egges or eyren:なぜ奥さんは egges をフランス語と勘違いしたのでしょうか?」 ([2021-11-30-1])

・ heldio 「#183. egges/eyren:卵を巡るキャクストンの有名な逸話」

[ Q3 で問われている食事の名前について ]

・ 「英語史コンテンツ50」より「#23. 食事って一日何回?」

・ hellog 「#85. It's time for the meal --- time と meal の関係」 ([2009-07-21-1])

・ hellog 「#221. dinner も不定詞」 ([2009-12-04-1])

[ Q4 で問われている「動物」を意味する単語の変遷について ]

・ 「英語史コンテンツ50」より「#4. deer から意味変化へ,意味変化から英語史の世界へ!」

・ hellog 「#127. deer, beast, and animal」 ([2009-09-01-1])

・ hellog 「#128. deer の「動物」の意味はいつまで残っていたか」 ([2009-09-02-1])

・ hellog 「#1462. animal の初出年について」 ([2013-04-28-1])

・ heldio 「#117. 「動物」を意味した deer, beast, animal」

今回の号外も含め『英語史新聞』第2号について,ご意見,ご感想,ご質問等がありましたら,khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio よりお寄せください.アカウントのフォローもよろしくお願いします!

2022-07-12 Tue

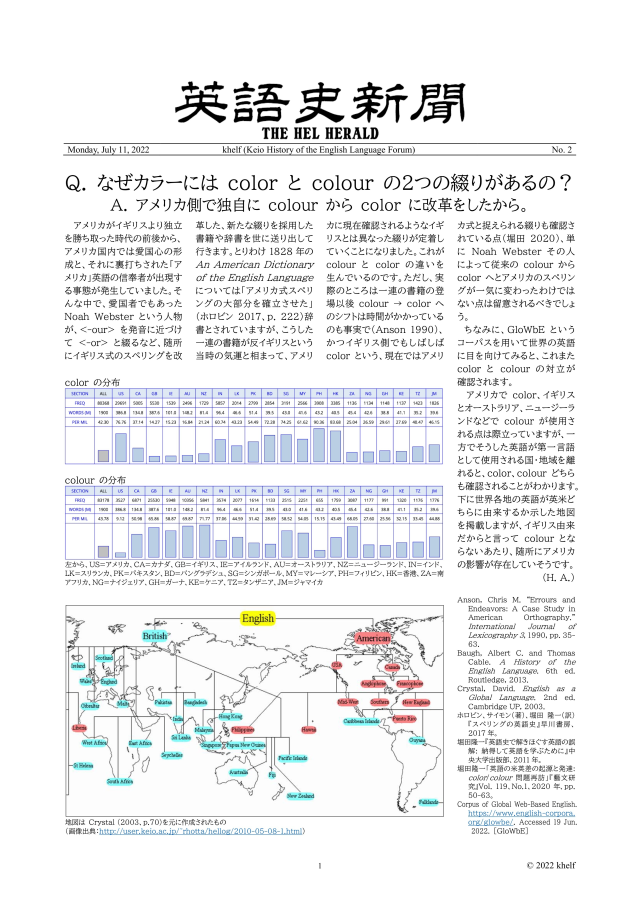

■ #4824. 『英語史新聞』第2号 [hel_herald][notice][khelf][hel_education][hel_contents_50_2022][link]

khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』第2号が,昨日ウェブ上で一般公開されましたので,ご案内します.こちらよりPDFでご覧になれます.

創刊号および号外第1号の発行より3ヶ月余が経ちましたが,この間 khelf ではゆっくりながらも第2号編集企画が進行しており,昨日お披露目できる段階に達した次第です.本記事をご覧になっている皆様には,創刊号に引き続き今回の第2号の発行も,khelf の「英語史の魅力を広く伝えたい」という活動理念に沿った一企画として理解していただき,ぜひ広めていただければ幸いです.なお,4月1日に発行された創刊号は,予想以上に多くの方に閲覧していただきました(現時点で1,192プレビュー).第2号もよろしくお願い致します.

第2号については,今後 khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio を通じて,関連する話題やお知らせを投稿していく予定です.ぜひフォローして関連情報のリマインダーとしてご利用ください.また,第2号へのご意見,ご感想,ご質問等も,そちらからお寄せいただけますと幸いです.

第2号の内容と関連するリンクを以下に一覧しておきます.あわせてご訪問ください.

・ 「#4724. 慶應英語史フォーラム (khelf) の活動」 ([2022-04-03-1])

・ 「#4723. 『英語史新聞』創刊号」 ([2022-04-02-1])

・ 「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1])

・ 「#4725. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が始まっています」 ([2022-04-04-1])

・ 「#4791. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が終了しました」 ([2022-06-09-1])

2022-07-09 Sat

■ #4821. something of a(n) は「ちょっとした」なのか「かなりの」なのか? [pragmatics][semantics][intensifier][sobokunagimon][khelf][chiguhagu_channel]

khelf(慶應英語史フォーラム)内で,以下のちぐはぐ案件が発生しました.

英語学習者用の文法参考書『Vintage 英文法・語法』(第2版,p. 295)には,something of a+名詞「ちょっとした〈名詞〉/かなりの〈名詞〉」と出ています.新英和中辞典にも同様なことが書いてあります.「ちょっとした」と「かなりの」は日本語的に異なりますが.なぜこのような違いがあるのでしょう.そもそも something の意味が分かっていないから違いが理解できないのでしょうか???

日本語としては確かに「ちょっとした」と「かなりの」は意味が異なるように思われます.原義で考えれば,前者は程度が低く,後者は程度が高いものと理解されており,むしろ対義の感があります.しかし「(意外なことにも)彼はちょっとした/かなりの音楽家なんですよ」という文を考えると,その語用論的意味は近似しているようにも思われます.英語の something of a(n) も日本語の「ちょっとした」も,意味論と語用論のキワに関わる微妙な問題のようです.

関連して quite が「完全に」「そこそこ」の両義をもつことが思い起こされます.「#4247. quite の「完全に」から「そこそこ」への意味変化」 ([2020-12-12-1]),「#4233. なぜ quite a few が「かなりの,相当数の」の意味になるのか?」 ([2020-11-28-1]),「#4235. quite a few は,下げて和らげ最後に皮肉で逆転?」 ([2020-11-30-1]) をご参照ください.広く強意語 (intensifier) の語用論に関する話題ですので,「#4236. intensifier の分類」 ([2020-12-01-1]) も参考になるかと思います.

さて,something of a について『ジーニアス英和大辞典』では次のように記載されています.

▼ *sómething of a ...

((略式))[通例肯定文で] ちょっとした…;かなりの…?She is ~ of a musician. 彼女の音楽の才はかなりのものです《◆音楽家ではない人に用いる》/I found it ~ of a disappointment. それにはかなりがっかりしました(=I found it rather disappointing.)/Life has always been ~ of a puzzle. 人生はこれまで常に謎めいたところがあった.

「《◆音楽家ではない人に用いる》」という指摘は,きわめて重要で示唆に富んだ注だと思います.参照した他の辞書には,このような注はありませんでした.

次に学習者用英英辞書からいくつか例文を拾ってみましょう.

・ She found herself something of a (= to some degree a) celebrity.

・ Charlie's always been something of an expert on architecture.

・ The news came as something of a surprise.

・ The city proved to be something of a disappointment. . .

・ He has a reputation as something of a troublemaker.

ここで改めて something of a(n) は「ちょっとした」なのか「かなりの」なのかという問題に戻って考えてみましょう.この表現には anything of a(n) と nothing of a(n) という関連表現があります.some, any, no の3者の関係については「#679. assertion and nonassertion (1)」 ([2011-03-07-1]),「#680. assertion and nonassertion (2)」 ([2011-03-08-1]) で考察しました.

私は no(thing) の基本義が「無」であるのに対して some(thing) の基本義は「有」であると考えています.「無」の場合にはゼロですから無いものは無いと言っておしまいですが,「有」である場合には「ちょっとした」なのか「かなりの」なのかなど程度の問題が生じます.しかし,あくまで「無」ではなく「有」なのだというのが some(thing of a(n)) の「意味論」的な原義なのではないでしょうか.その程度については「意味論」としては限定せず,あくまで「語用論」的な解釈に任せるといったところではないかと睨んでいます.

「無」が前提とされているところに,その前提をひっくり返して「有」であることを主張するのが some(thing of a(n)) の基本的な働きだろうと考えます.結果として,程度の低い/高い意味になるのかは,文脈に依存する語用論的な判断に委ねられるのではないかと.とはいえ,一般的傾向としては,「無」に対して「有」であることをあえて主張する目的で用いられるわけですから,高めの程度が意図されているケースが多いのではないかと思われます.ただし,最終的な判断はやはり都度の文脈次第なのではないかと.

なかなか難しそうですね.

2022-06-09 Thu

■ #4791. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が終了しました [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2022][hel_contents_50_2022][khelf_hel_intro_2021][link]

新年度の2ヶ月余りにわたり khelf(慶應英語史フォーラム)で繰り広げられてきた企画「英語史コンテンツ50」が,昨日をもって無事に終了しました.学部生・大学院生を中心に卒業生なども含めた khelf メンバーの各々が,日替わりで英語史に関するコンテンツを khelf HP 上に公開してきました.「英語史コンテンツ50」と銘打って始めた企画でしたが,メンバーの献身により最終的には59件のコンテンツが集まりました.日々のコンテンツについて,多くの方に追いかけていただきました.お付き合いいただいた皆さんには感謝いたします.ありがとうございました.

この企画については hellog でもおよそ半月ごとにまとめて紹介・レビューしてきました(cf. 「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1]),「#4739. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が3週目に入っています」 ([2022-04-18-1]),「#4757. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が折り返し地点を過ぎました」 ([2022-05-06-1])).「#4773. khelf イベント「英語史コンテンツ50」がそろそろ終盤戦です」 ([2022-05-22-1])).最後の紹介となりますが,直近の15件のコンテンツを一覧します.

・ 「#45. 英語のなまえ,日本語のなまえ」(5月23日(月),院生によるコンテンツ)

・ 「#46. 性差を区別しない主格は結局どれが相応しいの?」(5月24日(火),学部生によるコンテンツ)

・ 「#47. どっちそっち『チラ見』?」(5月25日(水),院生によるコンテンツ)

・ 「#48. if it were not for A の it って何者?」(5月26日(木),学部生によるコンテンツ)

・ 「#49. 黄金は『赤い』」(5月27日(金),院生によるコンテンツ)

・ 「#50. 婚約お金」(5月28日(土),学部生によるコンテンツ)

・ 「#51. 生徒の素朴な質問にハッとした」(5月30日(月),院生によるコンテンツ)

・ 「#52. 海を渡った『カツカレー』」(5月31日(火),学部生によるコンテンツ)

・ 「#53. 古英詩の紹介 (4):The Battle of Brunanburh」(6月1日(水),院生によるコンテンツ)

・ 「#54. まぬけなグーフィーとアメリカ南部方言」(6月2日(木),学部生によるコンテンツ)

・ 「#55. orange cat はオレンジ色をしているか?」(6月3日(金),院生によるコンテンツ)

・ 「#56. なんでそんな意味になる!? ―タブー英語表現―」(6月4日(土),学部生によるコンテンツ)

・ 「#57. human, humble, humility」(6月6日(月),院生によるコンテンツ)

・ 「#58. English words that finish with -ish」(6月7日(火),学部生によるコンテンツ)

・ 「#59. 英語史は役に立たない,か」(6月8日(水),博士課程OBによるコンテンツ)

新年度企画ということで,一般の皆さんの英語史の学び始め・学び続けを応援するという趣旨で始めました.khelf メンバーもこの趣旨をよく汲み取ってコンテンツの題材を選んでくれたと思います.結果として導入的で読みやすいコンテンツが多く公開されることになり,英語史のおもしろさが広く伝わる機会となったのではないでしょうか.

59件のコンテンツはアーカイヴとして HP 上に残しておく予定ですので,今後もゆっくりとご参照ください.合わせて,昨年度の同企画「英語史導入企画2021」の49件のコンテンツもアーカイヴ化されていますので,そちらもどうぞ.

2022-05-22 Sun

■ #4773. khelf イベント「英語史コンテンツ50」がそろそろ終盤戦です [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2022][hel_contents_50_2022][hel_herald][link]

khelf(慶應英語史フォーラム)では,4月1日より2ヶ月にわたる新年度企画「英語史コンテンツ50」を実施中です.日曜日を除く毎日,khelf メンバーが次々と英語史に関する読み物をアップするという企画です.順調に継続してきましたが,そろそろ終盤戦に入ります.

この hellog でもおよそ半月ごとに紹介・レビューしてきました(cf. 「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1]),「#4739. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が3週目に入っています」 ([2022-04-18-1]),「#4757. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が折り返し地点を過ぎました」 ([2022-05-06-1])).今回もこの2週間ほどのコンテンツの一覧を示します.後半に入ってからも相変わらず力作が目立ちます.英語史の扱うトピックの広さがよく分かるのではないでしょうか.

・ #30. 「動詞は動詞でも,3単現の -s をつけない動詞ってなーんだ!!」(5月5日(木),学部生によるコンテンツ)

・ #31. 「日本語でもよく見る「アイツら」」(5月6日(金),院生によるコンテンツ)

・ #32. 「青くないブルームーン!?」(5月7日(土),学部生によるコンテンツ)

・ #33. 「She の S とは何か?」(5月9日(月),院生によるコンテンツ)

・ #34. 「かわいいだけじゃない!」(5月10日(火),学部生によるコンテンツ)

・ #35. 「英語になった意外な日本語」(5月11日(水),院生によるコンテンツ)

・ #36. 「ズボンは結局何て呼べばいい」(5月12日(木),学部生によるコンテンツ)

・ #37. 「古英詩の紹介 (3): The Battle of Maldon」(5月13日(金),院生によるコンテンツ)

・ #38. 「怒りのメタファー」(5月14日(土),通信生によるコンテンツ)

・ #39. 「do-gooding な匿名投稿」(5月16日(月),院生によるコンテンツ)

・ #40. 「at で始まるイディオムの拡大」(5月17日(火),卒業生によるコンテンツ)

・ #41. 「避けられる言葉と新しい言葉 --- 身近な例から ---」(5月18日(水),院生によるコンテンツ)

・ #42. 「「鍛冶屋」は最強の名字?!」(5月19日(木),卒業生によるコンテンツ)

・ #43. 「どこでも通ずる英語」(5月20日(金),院生によるコンテンツ)

・ #44. 「ox を食べないイギリス人と「ウシ肉」を食べない日本人」(5月21日(土),卒業生によるコンテンツ)

企画は残り2週間ほどですが,この勢いを衰えさせずに走りきりたいと思います.皆様にも,ご愛読のほどよろしくお願いいたします.

2022-05-06 Fri

■ #4757. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が折り返し地点を過ぎました [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2022][hel_contents_50_2022][hel_herald][link]

4月1日に khelf(慶應英語史フォーラム)として立ち上げた新年度企画「英語史コンテンツ50」が軌道に乗ってきて,おもしろく勉強になるコンテンツが続出するようになりました(cf. 「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1])).2ヶ月間ほどの企画ですが,ちょうど折り返し地点を越えたところなので,「#4739. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が3週目に入っています」 ([2022-04-18-1]) に引き続き,コンテンツをいくつか紹介します.英語史のカバーする領域の広さが分かるかと思います.

・ #15.「南極って,かわいそう!?」 (4月18日(月),院生によるコンテンツ)

・ #16.「"Watch your step" vs. "Mind the gap"」 (4月19日(火),学部生によるコンテンツ)

・ #17.「動詞は「二番目」から「主語の次」へ」 (4月20日(水) ,院生によるコンテンツ)

・ #18.「億劫な屈折」 (4月21日(木),学部生によるコンテンツ)

・ #19.「英独における同語源だけど少し違う助動詞」 (4月22日(金),院生によるコンテンツ)

・ #20.「曜日の謎」 (4月23日(土),学部生によるコンテンツ)

・ #21.「古英詩の紹介2: The Seafarer」 (4月25日(月),院生によるコンテンツ)

・ #22.「楽+楽=難しい!?」 (4月26日(火),学部生によるコンテンツ)

・ #23.「食事って一日何回?」 (4月27日(水),院生によるコンテンツ)

・ #25.「r にまつわる2つの現象 rhotacism と intrusive r」 (4月29日(金),院生によるコンテンツ)

・ #26.「ショートケーキってどんなケーキ?」 (4月30日(土),学部生によるコンテンツ)

・ #27.「God bless you」 (5月2日(月),院生によるコンテンツ)

・ #28.「僕の好きな歌手は King Gnu です」 (5月3日(火),学部生によるコンテンツ)

・ #29.「日本語から英語に入った単語たち」 (5月4日(水),院生によるコンテンツ)

ちなみに,最もよく読まれているベスト3コンテンツは以下のとおりです.

・ #13.「||||||||||←読めますか?」 (4月15日(金),院生によるコンテンツ,5月6日現在187プレビュー)

・ #1.「冠詞はなぜ生まれたのか」 (4月1日(金),院生によるコンテンツ,168プレビュー)

・ #3.「第一回 古英語模試」 (4月4日(月),院生によるコンテンツ,155プレビュー)

今後も「英語史コンテンツ50」の後半戦が続きます.khelf では,日々英語史の情報を発信していく活動を重視しています.hellog 読者の皆様にも,引き続きこの企画に注目していただければと思います.khelf 活動と関連して,以下も改めて宣伝しておきます.

・ khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio がオープンしています.「英語史コンテンツ50」に上がってくる日々のコンテンツの紹介も,このアカウントから発信されています.ぜひフォローをお願いします!

・ 『英語史新聞』創刊号が発行されています(「#4723. 『英語史新聞』創刊号」 ([2022-04-02-1]) を参照)

・ 『英語史新聞』新年度号外も発行されています(「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1]) を参照)

2022-05-03 Tue

■ #4754. 懸垂分詞 [participle][syntax][khelf][dangling_participle]

慶應英語史フォーラム (khelf) で,このGW中に盛り上がっている話題が1つある.英文法で「懸垂分詞」 (dangling participle) と呼ばれている現象だ.今後,議論が深まっていきそうなので,今回は用語辞典より基本的な解説をあげておきたい.まず『新英語学辞典』 (283) より.

dangling participle 〔文〕(懸垂分詞)

Curme (1931, pp. 159--60) の用語.分詞構文 (participial construction) において意味上の主語が主文の主語と異なるのに主語を表現していない分詞(句)をいう.Having walked two miles, I was tired. (2マイル歩いたので私は疲れた)はふつうの分詞構文であるが,Having walked two miles, the cabin was a welcome sight. (2マイル歩いた後で小屋が見えたので,嬉しかった)は懸垂分詞構文である.懸垂分詞は学者によって,hanging participle, loose participle, unrelated participle (非関連分詞),unattached participle, unrelated adjunct (非関連付加詞)などさまざまな呼び方をされている.

懸垂分詞は正しくない用法であると見なす人も多いが,分詞の意味上の主語として総称人称の one を補いうる generally speaking, judging from [by] や慣用的に I を表わさない talking [speaking] of のようなものは,その使用が慣用的に確立している.また,形式的には整っていないが意味が不明確でない限り標準用法として認めようとする立場や,許容される段階に差をつけて考える立場もある.Quirk & Greenbaum (UGE, §11.35) によれば,?Since leaving her, life has seemed empty. では主文の seemed empty に to me を補いうるので分詞の意味上の主語として I が推定できるのに対し,*Reading the evening paper, a dog started barking. は主文に分詞の意味上の主語を推定させるものがないので許容されない.

もう1つ,Crystal の用語辞典より.

dangling participle In traditional grammar, a term describing the use of a participle, or a phrase introduced by a participle, which has an unclear or ambiguous relationship to the rest of the sentence; also called a misrelated participle. If taken literally, the sentence often appears nonsensical or laughable: Driving along the street, a runaway dog gave John a fright. To avoid such inadvertent effects, manuals of style recommend that such sentence be rephrased, with the participial construction moved or replaced, as in When John was driving along the street, a runaway dog gave him a fright.

目下 khelf 内で議論になっているのは,なぜ judging from のような懸垂分詞は慣用として認められているのか,という問題だ.歴史的な関心からは,いつ,どのように,なぜ慣用化するに至ったかという問いとなる.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

2022-04-18 Mon

■ #4739. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が3週目に入っています [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2022][hel_contents_50_2022][hel_herald][link]

この4月1日に立ち上げた新年度企画「英語史スタートアップ」も少々落ち着いてきました(cf. 「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1])).

目玉イベントの1つであった『英語史新聞』第1号は,おかげさまで多くの方々に読んでいただきました.目下1,000ビューの大台に近づいています! これには編集委員会自身がびっくりしている状況です.第1号についてはいくつかの反省点もありますが,それを活かしつつ第2号発行に向けて始動したいと考えています.

「英語史スタートアップ」企画のもう1つの目玉イベントは「英語史コンテンツ50」です.慶應英語史フォーラム (khelf) のメンバー(主に大学院と学部の堀田ゼミ生)が,手軽に読める英語史のコンテンツを,4月と5月の日曜日を除く毎日,ホームページ上にアップしていくというリレー企画です(cf. 「#4725. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が始まっています」 ([2022-04-04-1])).

この「英語史コンテンツ50」も,本日より3週目に突入しました.『英語史新聞』と同様,こちらにも一般から多数のアクセスをいただいています.まだまだ前半ではありますが,このタイミングで改めて広報したいと思います.

これまでに以下の14件のコンテンツが公開されてきました.khelf メンバーの各々は,学び始めの新年度という時期にふさわしい内容を念頭にコンテンツのトピックを選んでいます.結果として力作も多くなっていますので,まだ読んでいないようであれば,ぜひ各コンテンツを堪能していただければと思います.今後も日々「英語史コンテンツ50」にてコンテンツが加えられていく予定です.khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio からも,日々アップされたコンテンツの情報を発信していますので,そちらも合わせてご利用ください.

・ #1.「冠詞はなぜ生まれたのか」 (4月1日(金),院生によるコンテンツ)

・ #2. 「休日が欲しい,休暇が欲しい --- 休暇とは何か ---」 (4月2日(土),学部生によるコンテンツ)

・ #3.「第一回 古英語模試」 (4月4日(月),院生によるコンテンツ)

・ #4. 「deer から意味変化へ,意味変化から英語史の世界へ!」 (4月5日(火),学部生によるコンテンツ)

・ #5.「古英詩の紹介1: The Wanderer」 (4月6日(水),院生によるコンテンツ)

・ #6.「恩と義理」 (4月7日(木),学部生によるコンテンツ)

・ #7.「おとぎ話のなかにみる英語史」 (4月8日(金),院生によるコンテンツ)

・ #8.「穀物犬?アメリカの犬?熱い犬??」 (4月9日(土),学部生によるコンテンツ)

・ #9.「英語の擬音語・擬態語」 (4月11日(月),院生によるコンテンツ)

・ #10.「日本の子供が避けて通れないラテン語」 (4月12日(火),学部生によるコンテンツ)

・ #11.「Johnnie Walker は歩いていたか」 (4月13日(水),院生によるコンテンツ)

・ #12.「"Girl", "Lady" は差別?」 (4月14日(木),学部生によるコンテンツ)

・ #13.「||||||||||←読めますか?」 (4月15日(金),院生によるコンテンツ)

・ #14.「パラリンピックの "パラ" ってなに?」 (4月16日(土),学部生によるコンテンツ)

新年度の「英語史スタートアップ」企画はまだまだ続いていきます.引き続きよろしくお願いいたします.

2022-04-12 Tue

■ #4733. 英語史はおもしろい! --- Voicy「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) での連続対談 [heldio][start_up_hel_2022][notice][khelf][hel_education][bibliography][link][youtube][masanyan]

4月1日より「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1]) と題して英語史の学びを応援しています.hellog の姉妹版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) でも,連日,新年度の勢いを借りて普段とは異なる風味の放送をお届けしています.具体的には英語史・英語学を専攻する方々を招いて対談を行ない,様々な角度から同分野の魅力を伝えてきました.この11日間続いてきた対談企画について,改めて振り返りつつ紹介します.

・ 「市川誠先生との対談 長万部はイングランドか!?」(4月2日放送):市川誠先生(東京理科大学)とのおしゃべりです.まさかの「長万部」からつながる地名の英語史.英語史との接点は,日常の身近なところにあります.

・ 「khelf 会長「まさにゃん」による『英語史新聞』の紹介」(4月3日放送):khelf として世界初(?)の『英語史新聞』第1号を発行しました.その編集委員長も務めた khelf 会長からのお話しです.

・ 「khelf 会長「まさにゃん」による「英語史コンテンツ50」の紹介」(4月4日放送):続いて,khelf のもう1つの新年度目玉企画「英語史コンテンツ50」の紹介です.毎日,1つ英語史の話題が上がってきます.同企画の会場はこちらです.

・ 「khelf 会長「まさにゃん」による「第一回古英語模試」」(4月5日放送):khelf 会長が研究・教育活動と趣味(?)の延長で,世界初となる古英語の模試を作成しました.添削サービスあり.

・ 「山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」(4月6日放送):山本史歩子先生(青山学院大学)と,英語教育と英語史の接点について熱く語りました.

・ 「矢冨弘先生との対談 グラスゴー大学話しを1つ」(4月7日放送):矢冨弘先生(熊本学園大学)との,英語史およびグラスゴー大学の話題で盛り上がりました.矢冨先生も私も同大学に留学し,同じ Jeremy J. Smith 先生に師事しました.

・ 「古田直肇先生との対談 標準英語幻想について語る」(4月8日放送):古田直肇先生(東洋大学)との標準英語にまつわる神話を巡る熱い対談です.この問題は,英語史の知恵が最も活かされるトピックだと思っています.

・ 「唐澤一友先生との対談 今なぜ世界英語への関心が高まっているのか?」(4月9日放送):唐澤一友先生(立教大学)との,人気が高まる World Englishes についての対談.なぜ今なのか,議論しました.

・ 「泉類尚貴先生との対談 手に取って欲しい原書の英語史概説書3冊」(4月10日放送):泉類尚貴先生(福島高専)による厳選3冊の紹介.新年度の学び始めに,たいへん役に立つ情報です.その3冊については『英語史新聞』新年度号外としても紹介しています.

・ 「和田忍先生との対談 Baugh and Cable の英語史概説書を語る」(4月11日放送):和田忍先生(駿河台大学)が,世界中の大学で最も広く読まれている英語史概説書といわれる Baugh and Cable について詳しく解説しています.こちらの関連記事もどうぞ.

・ 「井上逸兵先生との対談 YouTube を始めて1月半になりますが」(4月12日放送):井上逸兵先生(慶應義塾大学)と私が週2回公開している「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」について,これまで13回放送の振り返りと未来の展望を語ります.

連続対談はいったんここで終わりますが,今後も折をみて対談を行なっていきたいと思っています.よろしくどうぞ.

2022-04-05 Tue

■ #4726. 昨年度のコンテンツ企画のベスト10 [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2022][hel_contents_50_2022][khelf_hel_intro_2021]

昨日の記事「#4725. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が始まっています」 ([2022-04-04-1]) で案内したように,今年度始めの4月1日より,khelf メンバーが日々代わる代わる英語史に関する話題を1つウェブ上にアップするという企画をこちらの特設ページにて実施中です.

今朝は,「第一回 古英語模試」と題する変わり種の英語史コンテンツが上がってきました.出題者は khelf 会長その人です.古英語の「模試」って何? しかも,答案を DM で送ったら採点してくれるってどんなサービス? と驚くばかりの世界初の試みですが,学び心と遊び心の混じった良・珍コンテンツです.

さて,今年度の「英語史コンテンツ50」はまだ始まったばかりですが,1年前の同趣旨の企画「英語史導入企画2021」では49本の英語史コンテンツが集まりました.一覧とリンクは「#4417. 「英語史導入企画2021」が終了しました」 ([2021-05-31-1]) よりご覧ください.

昨年度の「英語史導入企画2021」でも日々上がってくるコンテンツをウェブ上に一般公開してきましたが,企画終了後,閲覧数(プレビュー数+ダウンロード数)を集計してみました.最もよく閲覧された上位10コンテンツを以下に掲載します.さすがに,いずれもおもしろいので,ぜひご一読ください.しばし英語史の魅力を堪能することができます.

・ 第1位(閲覧725回),1. 「be surprised at―アッと驚くのはもう古い?(1)」 (hellog 紹介記事はこちら)

・ 第2位(閲覧711回),8. 「日本人はなぜ Japanese?」 (hellog 紹介記事はこちら)

・ 第3位(閲覧531回),23. 「先生,ここに前置詞いらないんですか?」 (hellog 紹介記事はこちら)

・ 第4位(閲覧493回),41. 「なぜ未来のことを表すための文法が will と be going to の二つ存在するのか?」 (hellog 紹介記事はこちら)

・ 第5位(閲覧485回),20. 「goodbye の本当の意味」 (hellog 紹介記事はこちら)

・ 第6位(閲覧478回),5. 「コロナ(Covid-19)って男?女?」 (hellog 紹介記事はこちら)

・ 第7位(閲覧482回),42. 「この世で一番「美しい」のは誰?」 (hellog 紹介記事はこちら)

・ 第8位(閲覧481回),2. 「借用語は面白い! --- "spaghetti" のスペルからいろいろ ---」 (hellog 紹介記事はこちら)

・ 第9位(閲覧425回),4. 「それ,英語?」 (hellog 紹介記事はこちら)

・ 第10位(閲覧416回),46. 「複数形は全部 -s をつけるだけなら良いのに!」 (hellog 紹介記事はこちら)

閲覧数はコンテンツのおもしろさの1つの指標ではありますが,すべてではありません.数字には反映されない,洞察に富むおもしろいコンテンツは,実は他にもたくさんあります.ぜひ1年前の「英語史導入企画2021」も振り返ってみてください.2,3時間は楽しく過ごせます.

また,昨年度は春のみならず秋にも類似企画を行なっていました.「#4560. ゼミ合宿でのコンテンツ展覧会のベスト作品」 ([2021-10-21-1]) より良作をご堪能ください.

今年度の「英語史コンテンツ50」でも,昨年度を超えるおもしろさのコンテンツが続々と上がってくるはずです.これから毎日,乞うご期待!

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow