2018-09-10 Mon

■ #3423. 祈願の might (1) [syntax][word_order][auxiliary_verb][optative][oed][may]

現代英語では廃れているといってよいが,中英語から近代英語にかけて,祈願の may ならぬ祈願の might という用法があった.OED の may, v.1 の語義24で取り上げられているのを読んで知った.OED より引用しよう.

24. Used (since Middle English with inversion of verb and subject) in exclamatory expressions of wish (sometimes when the realization of the wish is thought hardly possible). poet. Perhaps Obsolete.

This appears to have developed from the hypothetical use (sense 20a).

c1325 (?c1225) King Horn (Harl.) (1901) 166 (MED) Crist him myhte blesse.

c1450 (?a1400) Wars Alexander (Ashm.) 1607 (MED) Ay moȝt [a1500 Trin. Dub. mot] he lefe, ay moȝt he lefe, þe lege Emperoure!

1600 Shakespeare Merchant of Venice ii. ii. 88 Lord worshipt might he be, what a beard hast thou got.

1720 Pope tr. Homer Iliad VI. xxiv. 261 Oh!..might I..these Barbarities repay!

1852 M. Arnold To Marguerite in Empedocles 97 Now round us spreads the watery plain---Oh might our marges meet again!

祈願の might の出現と発達に関連して,祈願の may がどのように関与しているのか,していないのかは,おもしろい問題である.上記の OED の説明として言及されている語義20aというのは条件節における用法であり,つまり If S might V の代替表現としての Might S V という統語構造のことを指す.may 祈願文についてこのような発達の説明は聞いたことがないので,つまるところ,OED は might と may の祈願文はそれぞれ異種の経路で発達したと考えていることになる.確かに,1720年の might I の例のように1人称単数が主語に用いられるケースは may 祈願文では見たことがなく,このような might の用法は厳密にいえば「祈願」とは別の発話行為を表わしているのかもしれない.

ただし,might には倒置されていない用例も見られることから,「条件節の倒置」説だけではすべてを説明することはできなさそうだ.あるいは,その後の段階で may の祈願文と合流したという可能性もあるかもしれない.祈願の might は現代までに事実上の廃用となっているというが,なぜ廃用となったのかにも興味がある.

2018-09-04 Tue

■ #3417. 祈願の may は従属節における用法から発達した [syntax][word_order][auxiliary_verb][optative][oed][may]

「#1867. May the Queen live long! の語順」 ([2014-06-07-1]),「#2256. 祈願を表わす may の初例」 ([2015-07-01-1]),「#2484. 「may 祈願文ができるまで」」 ([2016-02-14-1]) でもすでに触れてきたが,祈願の may の構文の成立過程の1つは,従属節における用法(I wish that S may V のような構文)からの発達に求めることができる.少なくとも OED はそのように考えており,松瀬 (82) も Stage 3 から Stage 4 への推移において同じ発達があったとみているようだ.ただ,OED ではその時期を中英語から近代英語への過渡期に置いているのに対して,松瀬はもう少し早めの中英語期に置いているという違いがある.

祈願の may の構文の原型とされる従属節における用法について,OED では古英語から現代英語までの例を,may, v.1 の語義9bに挙げている.以下に引用する.

b. In clauses depending on such verbs as beseech, desire, demand, hope, wish, and their allied nouns. . . .

OE Ælfric Catholic Homilies: 1st Ser. (Royal) (1997) x. 258 Hwæt wilt ðu þæt ic þe do? He cwæð: drihten þæt ic mage geseon.

1432 Charter Educ. Henry VI in Paston Lett. (1872) I. 32 The said Erle desireth..that he may putte hem from..occupacion of the Kinges service.

1549 Bk. Common Prayer (STC 16267) Celebr. Holye Communion f. xxiv Graunt that they maie both perceaue and knowe what thinges they ought to do.

1636 in M. Kytö Variation & Diachrony (1991) 111 I desire they may goe for shares and victuall them selves.

1771 [T. Smollett Humphry Clinker I. 197 But, perhaps, I mistake his complaisance; and I wish I may, for his sake.]

1782 W. Cowper Conversation in Poems 218 He humbly hopes, presumes it may be so.

1908 W. McDougall Introd. Social Psychol. p. vii I hope that the book may be of service to students of all the social sciences.

1970 N.Y. Times 21 Sept. 42/2 Through the new page.., we hope that a contribution may be made toward stimulating new thought.

1984 Guardian 27 Jan. 26 They found a shovel raising hopes that the lost men may have dug themselves into a snow hole.

一方,問題の主節における祈願の may の構文については,OED は語義12のもとで挙げており,初例を1521年としている.一部「#1867. May the Queen live long! の語順」 ([2014-06-07-1]) でも掲載したが,語義12の全体を引用しておこう.

12. Used (with inversion of verb and subject) in exclamatory expressions of wish (synonymous with the simple present subjunctive, which (exc. poet. and rhetorically) it has superseded).

This use developed from sense 9b, as is shown by early examples, such as quot. 1521, in which the subject precedes may, and antecedent formulae (e.g. quot. 1501) which have a that-clause.

[1501 in A. W. Reed Early Tudor Drama (1926) 240 Wherfore that it may please your good lordship, the premisses tenderly considered to graunt a Writ of subpena to be directed [etc.].]

1521 Petition in Hereford Munic. MSS (transcript) (O.E.D. Archive) I. ii. 5 Wherefore it may please you to ennacte [etc.; cf. 1582--3 Hereford Munic. MSS (transcript) II. 265 Maye [it] pleas yo(ur)r worshipes to caule].

1570 M. Coulweber in J. W. Burgon Life Gresham II. 360 For so much as I was spoyled by the waye in cominge towards England by the Duke of Alva his frebetters, maye it please the Queenes Majestie [etc.].

1590 Marlowe Tamburlaine: 1st Pt. sig. A5v Long liue Cosroe mighty Emperour. Cosr. And Ioue may neuer let me longer liue, Then I may seeke to gratifie your loue.

1593 Shakespeare Venus & Adonis sig. Diijv Long may they kisse ech other for this cure.

1611 M. Smith in Bible (King James) Transl. Pref. sig. ⁋3 Long may he reigne.

1637 Milton Comus 32 May thy brimmed waves for this Their full tribute never misse.

1647 Prol. to Fletcher's Womans Prize in F. Beaumont & J. Fletcher Comedies & Trag. sig. Qqqqq2/1 A merry Play. Which this may prove.

1712 T. Tickell Spectator No. 410. ⁋6 But let my Sons attend, Attend may they Whom Youthful Vigour may to Sin betray.

1717 Entertainers No. 2. 7 Much good may it do the Dissenters with such Champions.

1786 C. Simeon in W. Carus Life (1847) 71 May this be your blessed experience and mine.

1841 Dickens Old Curiosity Shop i. viii. 121 'May the present moment,' said Dick,.. 'be the worst of our lives!'

1892 Catholic News 27 Feb. 5/5 May this smash-up of his facts remain as a warning to him.

1946 W. H. Auden Litany & Anthem for S. Matthew's Day May we worship neither the flux of chance, nor the wheel of fortune.

1986 B. Gilroy Frangipani House vii. 30 May your soul never wander and may you find eternal peace.

1712年の例で,Let my Sons attend, Attend may they という部分で勧告の let と祈願の may が言い換えのように並置されているのが示唆的である.「#2478. 祈願の may と勧告の let の発達の類似性」 ([2016-02-08-1]),「#3416. 祈願の may と勧告の let の意味論的類似性」 ([2018-09-03-1]) を参照.

・ 松瀬 憲司 「"May the Force Be with You!"――英語の may 祈願文について――」『熊本大学教育学部紀要』64巻,2015年.77--84頁.

2018-09-03 Mon

■ #3416. 祈願の may と勧告の let の意味論的類似性 [pragmatics][semantics][syntax][word_order][speech_act][auxiliary_verb][optative][may]

「#2478. 祈願の may と勧告の let の発達の類似性」 ([2016-02-08-1]) で,両構文の意外とも思える類似性について歴史的な観点から紹介した.現代英語の共時的観点からも,Huddleston and Pullum (944) が両者の意味論的な類似性に言及している.

[Optative may C]onstruction . . . , which belongs to somewhat formal style, has may in pre-subject position, meaning approximately "I hope/pray". There is some semantic resemblance between this specialised use of may and that of let in open let-imperatives, but syntactically the NP following may is clearly subject . . . . The construction has the same internal form as a closed interrogative, but has no uninverted counterpart.

may と let が「意味論」的に似ているという点は首肯できる(ここでいう「意味論」は語用論も含んだ「意味論」だろう).発話行為としての「祈願」を行なえば,次に「勧告」したくなるのが人情だろうし,「勧告」の前段階として「祈願」は付きもののはずだ.

一方,「統語」的には,続く名詞句が主格に置かれるか目的格に置かれるかという点で明らかに区別されると指摘されている.確かに,両者はおおいに異なる.しかし,may と let を,対応する発話行為を表わす語用標識ととらえ,その後に来る名詞句の格の区別は無視すれことにすれば,いずれも「語用標識+名詞句(+動詞の原形)」となっていることは事実であり,統語的にも似ていると議論することはできる.少なくとも表面的な統語論においては,そうみなせる.

may も let も,文頭の動詞原形で命令を標示したり,文頭の Oh で感嘆を標示したりするのと同様の語用論的な機能を色濃くもっていると考えることができるかもしれない.「#2923. 左と右の周辺部」 ([2017-04-28-1]) という観点からも迫れそうな,語用論と統語論の接点をなす問題のように思われる.

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

2018-09-02 Sun

■ #3415. 「主語+助動詞」が「助動詞+主語」となる場合 (3) [syntax][auxiliary_verb][inversion][word_order][optative][subjunctive][imperative][may]

一昨日と昨日の記事 ([2018-08-31-1], [2018-09-01-1]) に補足する.Biber et al (§11.2.3.4, p. 918) によると「主語+助動詞」が「助動詞+主語」となる環境には,先の記事で挙げたものに加えて,もう2種類(以下の A と C)ある.祈願の may の構文 (B) について調べている途中に出くわしたものなので,それと合わせて3点を引用する.A と B は古い用法の残存ということなので,ぜひ歴史的な観点から迫っていきたい構文の問題だ.

11.2.3.4 Special cases of inversion in independent clauses

Some uses of inversion are highly restricted and usually confined to more or less fixed collocations. Types A and B described below are remnants of earlier uses and carry archaic literary overtones.

A Formulaic clauses with subjunctive verb forms

The combination of the inflectionless subjunctive and inversion gives the highlighted expressions below an archaic and solemn ring:

Be it proclaimed in all the schools Plato was right! (FICT)

If you want to throw your life away, so be it, it is your life, not mine. (FICT)

"I, Charles Seymour, do swear that I will be faithful, and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors according to law, so help me God." (FICT)

Long Live King Edmund! (FICT)

Suffice it to say that the DTI was the supervising authority for such fringe banks. (NEWS)

B Clauses opening with the auxiliary may

The auxiliary may is used in a similar manner to express a strong wish. This represents a more productive pattern:

May it be pointed out that the teacher should always try to extend the girls helping them to achieve more and more. (FICT†)

May God forgive you your blasphemy, Pilot. Yes. May he forgive you and open your eyes. (FICT†)

The XJS may be an ageing leviathan but it is still a unique car. Long may it be so! (NEWS)

Long May She Reign! (NEWS)

C Imperative clauses

Imperative clauses may contain an expressed subject following don't . . . .

A と B の意味的・統語的類似性に注目すべきである.ともに命令,勧告,祈願などの「強い希望」が感じられる.歴史的には,may などの法助動詞は屈折による接続法の代用として発達してきた側面があり,両者が意味的に近い関係にあることは当然といえば当然である.だが,こうして現代英語にも古風な表現としてではあれ共存しており,かつ統語的にも倒置が生じるという点で振る舞いが似ているのは,非常に興味深い.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

2018-09-01 Sat

■ #3414. 「主語+助動詞」が「助動詞+主語」となる場合 (2) [syntax][auxiliary_verb][inversion][word_order][optative][may]

昨日の記事 ([2018-08-31-1]) に引き続いての話題.Huddleston and Pullum より,現代英語でデフォルトの語順が倒置されて「助動詞+主語」となる9つのケースを紹介した.この9つを大きく2つのタイプに分けると,非主語の句が前置されることにより倒置が引き起こされるものと,そうでないものとに振り分けられる.前者はさらに2分され,そのような句がある場合に必ず倒置しなければならないケースと,倒置が任意であるケースとが区別される.Huddleston and Pullum (97) よりまとめよう.

| UNTRIGGERED | TRIGGERED | |

|---|---|---|

| obligatory | optional | |

| Closed interrogatives | Open interrogatives | Exclamatives |

| Conditional inversion | Initial negative | Other fronted elements |

| Optative may | Initial only | |

| Initial so/such | ||

とりわけ興味深いのは "UNTRIGGERED" に属する3種である.ある種の名詞句によって "TRIGGER" され(得)るものについては,ある種の引き金があるから倒置されるのだと表面的には納得することができる(より深く追求すれば,それはそれで謎ではあるが).しかし,UNTRIGGERED の3種については,表現としての引き金があるわけでもなく,そのような構文ではただ単に倒置されなければならないのだ,という規則だけがあるように思われる.とはいえ,純粋に統語的な問題なのだろうか.そこに語用的な動機づけはないのだろうか.

"UNTRIGGERED" の3種のうち,"Closed interrogatives" には「主語+助動詞」を取る肯定文の相方があり,"Conditional inversion" にも「if +主語+助動詞」という相方がある.ところが,"Optative may" については標準的な相方というべき構文がない.祈願の may が主語の前に立つというのは,どうも統語的には極めて特異のようである.これについては「#1867. May the Queen live long! の語順」 ([2014-06-07-1]),「#2256. 祈願を表わす may の初例」 ([2015-07-01-1]),「#2478. 祈願の may と勧告の let の発達の類似性」 ([2016-02-08-1]),「#2484. 「may 祈願文ができるまで」」 ([2016-02-14-1]) で扱ってきたので,ご参照を.

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

2018-08-31 Fri

■ #3413. 「主語+助動詞」が「助動詞+主語」となる場合 (1) [syntax][auxiliary_verb][inversion][word_order][exclamation][optative][may]

現代英語の最も普通の語順は「主語+(助)動詞」である.ただし,いくつかのケースでは,統語的,意味的,語用的な動機づけにより,この語順が倒置 (inversion) されることがあり「(助)動詞+主語」となり得る.ここでは動詞を助動詞に限定した上で,どのようなケースがあるか,Huddleston and Pullum (94--96) の分類から要約してみよう.

(1) 閉じた疑問文 (Closed interrogatives)

- Can she speak French?

- Does she speak French?

(2) 開かれた疑問文 (Open interrogatives)

- What did she tell you?

- Where did you go after that?

- What is she doing?

(3) 感嘆文 (Exclamatives) (ただし,主語+助動詞の語順も可能)

- What a fool have I been?

- How hard did she try?

(4) 否定要素が前置される場合 (Initial negative)

- Not one of them did he find useful.

- Nowhere does he mention my book.

(5) only が前置される場合 (Initial only)

- Only two of them did he find useful.

- Only once had she complained.

(6) so/such が前置される場合 (Initial so/such)

- So little time did we have that we had to cut corners.

- Such a fuss would he make that we'd all agree.

- You got it wrong and so did I.

(7) その他の要素が前置される場合 (Other fronted elements)

- Thus had they parted the previous evening.

- Many another poem could I speak of which sang itself into my heart.

- The more wives he had, the more children could he beget.

- Well did I remember the crisis of emotion into which he was plunged that night.

(8) 条件節 (Conditional inversion)

- Had he seen the incident he'd have reported it to the police.

(9) 祈願の may (Optative may)

- May you both enjoy the long and happy retirement that you so richly deserve.

- May the best man win!

- May you be forgiven!

こう見てみると,現代英語でもデフォルトの「主語+助動詞」が倒置されて「助動詞+主語」となる機会は,諸々合わせれば,種類としても頻度として必ずしも少なくないように思えてくる.だが,多いというのは言い過ぎだろう.むしろ,通常と違っているという低頻度性や異質性を利用して,語用的に有用な何かを行なっているのだと考えておきたい.

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

2018-08-01 Wed

■ #3383. to 不定詞と原形不定詞の揺れの歴史 [infinitive][verb][syntax][emode][shakespeare]

「#2502. なぜ不定詞には to 不定詞 と原形不定詞の2種類があるのか?」 ([2016-03-03-1]) で述べたように,to 不定詞 と原形不定詞は,互いに起源は異なるものの,歴史の過程でほぼ同じ機能を共有するようになり,しばしば競合と揺れを示してきた.なぜある統語環境では一方が要求され,別の環境では他方が要求されるのか.通時的にも共時的にも研究されており,ある程度の傾向は見出せるものの,絶対的な規則を見つけ出すことは難しい.

現代英語の例を考えると,「#971. 「help + 原形不定詞」の起源」 ([2011-12-24-1]) で触れたように,help の後の不定詞はどちらの形態でも許容されるという状況がある.また,「#970. Money makes the mare to go」 ([2011-12-23-1]) で見たように,使役構文においては能動文では原形不定詞を用いるが,受動文では to 不定詞を用いるといったチグハグな統語現象が見られる.これらも,両不定詞形の競合と揺れの歴史を反映していると解釈することができるだろう.

この問題について,中島 (237--38) は次のように述べている.

今日の用法が確立するまでには長い間用法が動揺しており,また以前は to のない不定詞が今よりひろく用いられた.エリザベス朝でも

you ought not walk (Cæsar, I. i. 3)/you were wont be civil (Othello, II. iii. 190) などの用例があり,そのほか Shakespeare では

I command her come to me/entreat her hear me but a word/let one be sent to pray Achilles see us

など command, entreat, pray, desire, charge のような動詞のあとでも to のない不定詞が見出される.逆に今なら to の不要なところに入れている場合もある.It makes my heart to groan のように.しかし今でも諺には Money makes the mare to go (地獄の沙汰も金次第)の用法が残っているし,help は両方の構造が可能である.I helped him (to) find his things. それから同一の文中で同じ関係に立つ二つの不定詞の中,後者が to をとることが行われる.〔中略〕Shakespeare の

and would no more endure

This wooden slavery than to suffer

The flesh-fly blow my mouth. (Tempest, III. i. 61--63)

も同種の例である.

2種類の不定詞の問題は,今なお完全には解決していない.

・ 中島 文雄 『英語発達史 改訂版』岩波書店,2005年.

2018-06-03 Sun

■ #3324. 言語変化は霧のなかを這うようにして進んでいく [language_change][syntax][teleology][invisible_hand][lexical_diffusion]

言語変化,とりわけ統語変化の進行の仕方について,言語学を分かりやすく紹介してくれることで定評のある Aitchison (100) が次のように要約している.

Syntactic change typically creeps into a language via optional stylistic variants. Particular lexical items provide a toehold. The change tends to become widely used via ambiguous structures. One or some of these get increasingly preferred, and in the long run the dispreferred options fade away through disuse. Mostly, speakers are unaware that such changes are taking place. Overall, all changes, whether phonetic/phonological, morphological, or syntactic, take place gradually, and also spread gradually. There is always fluctuation between the old and the new. Then the changes tend to move onward and outward, becoming the norm among one group of speakers before moving on to the next.

言語変化は,非常にゆっくりと進行するために,それが生じている世代の話者にとってすら案外気づかないものである.新旧両形が共存する期間には,「#3318. 言語変化の最中にある新旧変異形を巡って」 ([2018-05-28-1]) で述べたように,両者のあいだに何らかの含蓄的意味や使用域の違いが意識されることもあるが,さほど意識されずに,事実上ただの「揺れ」 (fluctuation) として現われることも多い.言語変化は語彙を縫って進むかのように体系内で伝播していく一方で,言語共同体の内部でもある話者から別の話者へと伝播していく (lexical_diffusion) .言語変化は creep (這う)ように進むという比喩は,言い得て妙である.

また,別の箇所で Aitchison (107) は,Joseph (140) を引用しながら,言語変化のローカル性,あるいは近視眼性に言及している.

[S]peakers in the process of using --- and thus of changing --- their language often act as if they were in a fog, by which is meant not that they are befuddled but that they see clearly only immediately around them, so to speak, and only in a clouded manner farther afield. They thus generalize only 'locally' . . . and not globally over vast expanses of data, and they exercise their linguistic insights only through a small 'window of opportunity' over a necessarily small range of data.

個々の話者は,大きな流れのなかにある言語変化の目的や結果は見えておらず,近視眼的に行動しているだけである.言語変化の「見えざる手」 (invisible_hand) の理論や目的論 (teleology) の話題にも直結する見解である.

標記のように,「言語変化は霧のなかを這うようにして進んでいく」ものなのだろう.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 4th ed. Cambridge: CUP, 2013.

・ Joseph, B. D. "Diachronic Explanation: Putting Speakers Back into the Picture." Explanation in Historical Linguistics. Ed. G. W. Davis and G. K. Iverson. Amsterdam: Benjamins, 1992. 123--44.

2018-05-16 Wed

■ #3306. we two, you three などの所有格 [genitive][inflection][numeral][syntax][personal_pronoun]

人称代名詞に数詞が後続する we two 「私たち2人」,you three「あなたがた3人」などの名詞句があるが,この名詞句を所有格とする場合にはどうなるのだろうか.Jespersen (§17.15) を参照してみよう.

まず,近代英語では,人称代名詞だけが所有格に屈折し,数詞は無屈折のままという事例がある.例えば,Shakespeare では your three motiues, your two helpes, their two estates, our two histories などがみられる.これらの場合には,数詞は意味的に後ろの名詞にかかっているとも解釈できるだろう.

次に,数詞が所有格マーカーを伴って現われる事例もある.例えば,初期近代の Bullokar などに,our twooz chanc' という表現がみえる.

そして,もちろん迂言法を利用して of us two, of you three とする方法は常に残されている.

数詞ではなく,all, both などを用いた we all や you both のような表現の場合にも,歴史的には上記の3種が可能だった.しかし,これらの語は,人称代名詞の後ではなく前に置いて all our . . . や both your . . . などと用いられるのが,数詞の場合とは異なる点である.また,all については,古英語の後でも比較的遅くまで aller や alder などの属格形が残存していたため,後期中英語の Chaucer でも hir aller cappe, our alder dede などの表現が可能だったことも付記しておこう.

現代英語では,迂言的に逃げる,あるいはその他の表現を工夫して回避するなどの方策が最もスマートだろうか.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

2018-04-12 Thu

■ #3272. 文法化の2つのメカニズム [metaphor][metonymy][analogy][reanalysis][syntax][grammaticalisation][language_change][auxiliary_verb][future][tense]

文法化 (grammaticalisation) の典型例として,未来を表わす助動詞 be going to の発達がある (cf. 「#417. 文法化とは?」 ([2010-06-18-1]),「#2106.「狭い」文法化と「広い」文法化」 ([2015-02-01-1]),「#2575. 言語変化の一方向性」 ([2016-05-15-1]) ) .この事例を用いて,文法化を含む統語意味論的な変化が,2つの軸に沿って,つまり2つのメカニズムによって発生し,進行することを示したのが,Hopper and Traugott (93) である.2つのメカニズムとは,syntagm, reanalysis, metonymy がタッグを組んで構成するメカニズムと,paradigm, analogy, metaphor からなるメカニズムである.以下の図を参照.

--------------------------------------------------------------------------- Syntagmatic axis

Mechanism: reanalysis

|

Stage I be going [to visit Bill] |

PROG Vdir [Purp. clause] |

|

Stage II [be going to] visit Bill |

TNS Vact |

(by syntactic reanalysis/metonymy) |

|

Stage III [be going to] like Bill |

TNS V |

(by analogy/metaphor) |

Paradigmatic axis

Mechanism: analogy

Stage I は文法化する前の状態で,be going はあくまで「行っている」という字義通りの意味をなし,それに目的用法の不定詞 to visit Bill が付加していると解釈される段階である.

Stage II にかけて,この表現が統合関係の軸 (syntagm) に沿って再分析 (reanalysis) される.隣接する語どうしの間での再分析なので,この過程にメトニミー (metonymy) の原理が働いていると考えられる.こうして,be going to は,今やこのまとまりによって未来という時制を標示する文法的要素と解釈されるに至る.

Stage II にかけては,それまで visit のような行為の意味特性をもった動詞群しか受け付けなかった be going to 構文が,その他の動詞群をも受け入れるように拡大・発展していく.言い換えれば,適用範囲が,動詞語彙という連合関係の軸 (paradigm) に沿った類推 (analogy) によって拡がっていく.この過程にメタファー (metaphor) が関与していることは理解しやすいだろう.文法化は,このように第1メカニズムにより開始され,第2メカニズムにより拡大しつつ進行するということがわかる.

文法化において2つのメカニズムが相補的に作用しているという上記の説明を,Hopper and Traugott (93) の記述により復習しておこう.

In summary, metonymic and metaphorical inferencing are comlementary, not mutually exclusive, processes at the pragmatic level that result from the dual mechanisms of reanalysis linked with the cognitive process of metonymy, and analogy linked with the cognitive process of metaphor. Being a widespread process, broad cross-domain metaphorical analogizing is one of the contexts within which grammaticalization operates, but many actual instances of grammaticalization show that conventionalizing of the conceptual metonymies that arise in the syntagmatic flow of speech is the prime motivation for reanalysis in the early stages.

・ Hopper, Paul J. and Elizabeth Closs Traugott. Grammaticalization. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2018-02-18 Sun

■ #3219. 中英語に関する歴史語用論の話題 [me][pragmatics][historical_pragmatics][syntax][passive][grammaticalisation][invited_inference][implicature][subjunctive][auxiliary_verb][standardisation]

古英語に関する歴史語用論の話題として,最近の2つの記事で触れた(cf. 「#3208. ポライトネスが稀薄だった古英語」 ([2018-02-07-1]),「#3211. 統語と談話構造」 ([2018-02-10-1])).およそ speech_act, politeness, discourse_analysis, information_structure に関する問題だった.今回は Traugott の概説にしたがって,中英語に関する歴史語用論の話題として,どのようなものがあるかを覗いてみたい.

Traugott は,ハンドブックの冒頭で3つを指摘している (466) .

(1) "the shift from information-structure-oriented word order in Old English to 'syntacticized' order in Middle English; this in tern led, at the end of the period, to new strategies for marking topic and focus in special ways."

(2) "the development of auxiliary verbs in contexts where implied abstract temporal, modal, or aspectual meanings of certain concrete verbs became salient"

(3) "the appearance of a large set of new discourse types, from romances to drama, scientific writings, and letters"

(1) は語用論と統語論のインターフェースに関わる精緻な問題といってよい.古英語から中英語にかけて屈折が衰退し,語順が固定化していったことにより,以前は比較的自由な語順を利用して情報構造を整えるという方略をもっていたものが,今や語順に頼ることができなくなったために,別の手段に訴えかけなければならなくなったということである.例えば,後期中英語に,行為者を標示する by 句を伴う受動態の構文が発達してきたことは,このような情報構造上の要請に起因する部分があるかもしれない.もしこの仮説が受け入れられるのであれば,語用論的な要因こそがくだんの統語変化の引き金となったと言えることになろう.

(2) も統語的な含みをもち,(1) と間接的に関連すると思われるが,主に本動詞から助動詞への発達(いわゆる典型的な文法化 (grammaticalisation) の事例)を説明するのに,文脈に助けられた含意 (implicature) や誘導推論 (invited_inference) などの道具立てをもってする研究を指す.中英語期には屈折の衰退による接続法・仮定法の衰退により,統語的な代替手段として法助動詞が発達するが,この発達にも語用論的なメカニズムが関与している可能性がある.

(3) は新種の談話の出現である.時代が下るにつれ,以前の時代にはなかったジャンルやテキスト・タイプが現われてくることは中英語期に限った現象ではないが,中英語でも確かに新種が生み出された.Traugott はロマンス,演劇,科学的文章,手紙といったジャンルを指摘しているが,その他にもフランス語(およびラテン語)の影響を受けた,あるいは混合した多言語使用の散文や韻文なども挙げられるだろう.

ほかに中英語後期には英語の書き言葉の標準化 (standardisation) も起こり始めており,誰がいつどこで標準変種を用いたのか,用いなかったのかといった社会語用論的な問題も議論の対象となるだろう.

・ Traugott, Elizabeth Closs. "Middle English: Pragmatics and Discourse" Chapter 30 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 466--80.

2018-02-10 Sat

■ #3211. 統語と談話構造 [syntax][discourse_analysis][oe][information_structure][pragmatics][tense][aspect][word_order][historical_pragmatics]

近年,統語と談話構造の関係を探る研究が増えてきている.一般的にいって,統語論と語用論のインターフェースが注目されてきているようだ.英語史でいえば,例えば古英語に関して,時制・相と談話構造の関係を探ったり,語順と情報構造の相関を追求する研究が現われている.

もう少し具体的に述べよう.古英語で,時制 (tense) と相 (aspect) は形態統語的に標示され,従来はもっぱら文法的な問題として扱われてきた.しかし,テキストの語りの中でそれらの表現が用いられる分布を調べてみると,完了相は情報の前景化を担い,未完了相は情報の背景化を担うという傾向が明らかになる.換言すれば,単一,動的,瞬時,有界の性質をもつ出来事は完了相で表わされ,持続,反復,習慣,無界の性質をもつ出来事は未完了相で表わされるという.以上は,Hopper による Anglo-Saxon Chronicle を対象とした分析結果であり,古英語一般に当てはまるかどうかは別問題だが,形態統語的な形式が談話構造の操作に利用される可能性を示すものとして興味深い.

同じように,比較的自由とされる古英語の語順も情報構造の操作に一役買っていたとみなせる事例が指摘されている.現代英語の "then" に相当する副詞 þa, þonne は,談話のつなぎとして作用することが知られている.同時に,これらの副詞が置かれることにより,その他の文要素の統語的位置が影響を受けることもよく知られている.どうやら問題の副詞の出現,語順の変異,談話構造の3者は,複雑かつ密接に関連し合っているようなのだ.例えば,これらの副詞で文が始まり,その直後に onginnan (to begin) の定動詞形が置かれると,談話の継続が含意されることが多いという.一方,副詞が欠如していれば,談話の非継続が含意されるという.

また,þa, þonne はときに "focus particles" とも称されるように,情報の焦点化にも関わっているとされる.文中に現われるとき,それより前の部分が話題 (topic) となり,後ろの部分が焦点 (focus) となる.

通時的な視点から興味深いのは,古英語から中英語にかけて,形態的統語なヴァリエーションが減少し,語順も固定化していくにつれて,それらが担っていた談話構造を操作する機能も衰退していったはずであるということだ.では,談話構造を操作する機能は,他のいかなる手段によって補われたのか,あるいは補われなかったのか.統語論と語用論のインターフェースそのものに,ダイナミックな変化が生じた可能性がある.

・ Lenker, Ursula. "Old English: Pragmatics and Discourse" Chapter 21 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 325--340.

2017-12-21 Thu

■ #3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」 [link][notice][word_order][syntax][inflection][rensai][sobokunagimon][old_norse][contact][gsr][causation][language_change]

昨日12月20日付けで,英語史連載企画「現代英語を英語史の視点から考える」の第12回の記事「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」が公開されました.

前編の最後では,標題の疑問を「なぜ英語は屈折重視型から語順重視型の言語へと切り替わり,その際になぜ基本語順はSVOとされたのか?」という疑問へとパラフレーズしました.後半ではいよいよこの問いに本格的に迫りますが,楽しく読めるように5W1Hのミステリー仕立てで話しを展開しました.

言語変化にかかわらずあらゆる歴史現象の究極の問いは Why です.その究極の答えに近づくためには,先にそれ以外の4W1Hをしっかり押さえ,証拠を積み上げておく必要があります.その上で,総合的に Why への解答を提案するという順序が自然です.今回は,この英文法史上最も劇的な変化を1つの事件と見立て,その5W1Hにミステリー仕立てで迫りたいと思います.

連載記事で展開した説明は仮説です.有力な仮説ではありますが,歴史上の事柄ですから絶対的な説明を提示することはほぼ不可能と言わざるを得ません.それは今回の疑問に限りません.しかし,言語変化を論じる際に,事実をよく調べ,その事実に反しない形で因果関係のストーリーを組み立てることは可能です.今回の説明も,その試みの1つとして理解していただければと思います.以下,連載記事からの引用です.

言語変化は決して偶然生じるわけではないことがわかったかと思います.言語変化の背後には言語内的・外的な諸要因が複合的に作用しており,確かにその一つひとつを突き止めることは難しいのですが,What, When, Where, Who, How の答えを着実に追い求めていけば,最後には究極の問い Why にも接近することができるのです.

今回で連載記事としては最終回となります.これからも本ブログやその他の媒体で,英語の素朴な疑問にこだわっていきたいと思いますので.今後ともよろしくお願い申し上げます.

2017-11-22 Wed

■ #3131. 連載第11回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」 [link][notice][word_order][syntax][typology][world_languages][inflection][japanese][rensai][sobokunagimon]

11月20日付けで,英語史連載企画「現代英語を英語史の視点から考える」の第11回の記事「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」が公開されました.英語の語順に関する大きめの話題なので,2回にわたって連載する予定です.今回はその前編となります.

前編の概要は以下の通りです.日本語と英語における S, V, O の3要素の語順の違いを取っ掛かりとして,言語における「基本語順」に注目します.言語類型論の知見によれば,世界の諸言語における基本語順を調べると,実は日本語型の SOV が最も多く,次いで現代英語型の SVO が多いという分布が明らかとなります.ところが,英語も古英語まで遡ると,SVO のほか,SOV, VSO など様々な語順が可能でした.つまり,現代的な語順決め打ちではなく,比較的自由な語順が許されていたのです.それは,名詞,形容詞,冠詞,動詞などの語尾を変化させる「屈折」 の働きにより,文中のどの要素が主語であるか,目的語であるか等が明確に示され得たからです.語順に頼らずとも,別の手段が用意されていたということになります.要素間の統語関係を標示するのに語順をもってするか,屈折をもってするかは確かに大きな違いではありますが,いずれが優れている,劣っているかという問題にはなりません.現に英語は歴史の過程で語順の比較的自由な言語から SVO 決め打ちの言語へとシフトしてきたわけですが,そのシフト自体を優劣の観点から評価することはできないのです.

前編の最後では,「なぜ英語はSVOの語順なのか?」という素朴な疑問を,通時的な視点から「なぜ英語は屈折重視型から語順重視型の言語へと切り替わり,その際になぜ基本語順はSVOとされたのか?」とパラフレーズしました.この疑問の答えについては,来月公開の後編にご期待ください.

SOV, SVO などの語順に関しては,「#137. 世界の言語の基本語順」 ([2009-09-11-1]),「#3124. 基本語順の類型論 (1)」 ([2017-11-15-1]),「#3125. 基本語順の類型論 (2)」 ([2017-11-16-1]),「#3128. 基本語順の類型論 (3)」 ([2017-11-19-1]),「#3129. 基本語順の類型論 (4)」 ([2017-11-20-1]) の記事もどうぞ.

2017-11-20 Mon

■ #3129. 基本語順の類型論 (4) [word_order][syntax][typology][world_languages][map][geography][linguistic_area]

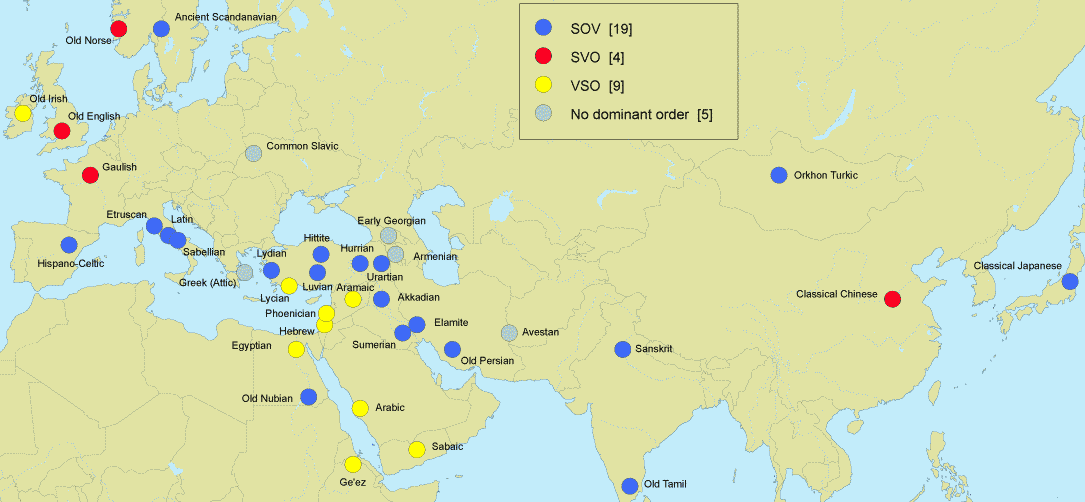

昨日の記事「#3128. 基本語順の類型論 (3)」 ([2017-11-19-1]) を受けて,S, V, O に関して基本語順を示す言語の地理的分布について考えてみたい.この話題は,"Order of Subject, Object and Verb" by Matthew S. Dryer の2節 "Geographical distribution of the dominant-order types" で扱われているので,以下,その部分をもとに説明する.昨日の記事 ([2017-11-19-1]) の地図も合わせて参照されたい.

最も多い SOV 言語は世界中にちらばっているが,とりわけ東南アジアを除くアジア全域に顕著である.ニューギニア,オーストラリア,南北アメリカ大陸にも広く分布している.2番目に多い SVO は,サハラ砂漠以南のアフリカ,中国から東南アジアにかけての地域,そしてヨーロッパや地中海付近に広くみられる.3番目の VSO も分布がちらばっているが,東アフリカ,北アフリカ,西ヨーロッパのケルト系諸語,ポリネシアにはある程度の集中がみられる.

同節には,歴史上の様々な段階での基本語順をフラットにまとめた興味深いユーラシア大陸の地図も掲載されている(以下に示す).

ヨーロッパや地中海付近では現在でこそ SVO が多いが,古い時代で考えるとむしろ SOV が優勢だったことがわかる(ラテン語やエトルリア語など).また,現在と異なり,セム系諸語の集まる地域において,かつて VSO が広くみられた点も指摘しておこう.基本語順の地理的分布というものは,時間のなかで相当に変わるもののようだ.言語の基本語順の変化については,「#3127. 印欧祖語から現代英語への基本語順の推移」 ([2017-11-18-1]) を参照.

2017-11-19 Sun

■ #3128. 基本語順の類型論 (3) [word_order][syntax][typology][world_languages][map][linguistic_area]

「#137. 世界の言語の基本語順」 ([2009-09-11-1]),「#3124. 基本語順の類型論 (1)」 ([2017-11-15-1]),「#3125. 基本語順の類型論 (2)」 ([2017-11-16-1]) に続いて,S, V, O の基本語順の話題.

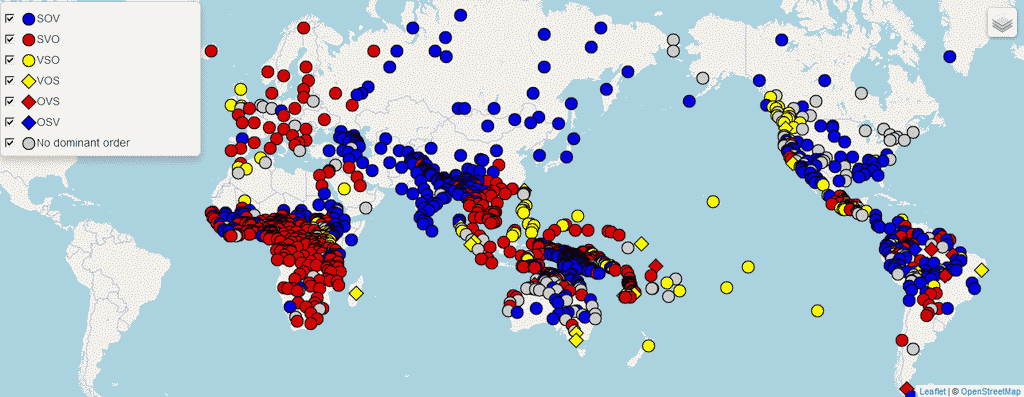

「#2786. 世界言語構造地図 --- WALS Online」 ([2016-12-12-1]) で紹介した The World Atlas of Language Structures (WALS Online) に,S, V, O の語順についての専門的な解説がある."Order of Subject, Object and Verb" by Matthew S. Dryer と題するその解説によると,諸言語は,厳格な語順 (rigid order) をもつ言語と柔軟な語順 (flexible order) をもつ言語に大きく2分される.後者については,柔軟な語順をもつとはいえ,頻度や語用論的な中立性という観点から基本語順 (dominant order) とみなせるものをもつ場合も多い.また,3要素のうち V の位置については比較的柔軟だが,S と O の相対的位置は決まっているというような「半柔軟」と呼ぶべき語順を示すものもある.しかし,明らかな基本語順を示さない言語も存在することは事実である(例えば,北オーストラリアの Gunwinyguan).さらに,ドイツ語やオランダ語のように主節では SVO が,従属節では SOV が原則だが,いずれがより統語的に基本的かは自明でなく,基本語順を一意に定められないようなケースもある.

上記のように基本語順の類型論は複雑であり,基本語順の決定に関して様々な問題が生じるが,大雑把に分類して世界地図上にプロットしたのが Feature 81A: Order of Subject, Object and Verb である(以下に再掲).統計表も掲げる.

| SOV | 565 |

|---|---|

| SVO | 488 |

| VSO | 95 |

| VOS | 25 |

| OVS | 11 |

| OSV | 4 |

| No dominant order | 189 |

"No dominant order" は,先に述べたように基本語順が一意に定まらない言語の寄せ集めなので数としては多くなっている.それを除いた上で,比率として考えれば,トップの SOV が47.56%,2位の SVO が 41.08%,3位の VSO が 8.00% となり,この3つのみで95.64%をカバーする.やはり日本語型の SOV 言語は最多なのである.

2017-11-18 Sat

■ #3127. 印欧祖語から現代英語への基本語順の推移 [word_order][syntax][typology][indo-european][germanic]

昨日の記事「#3126. 人名語順の類型論」 ([2017-11-17-1]) で,印欧祖語の基本語順が SOV だった可能性に言及した.この問題については白熱した議論はあるものの,Lass (218) も同説を採っている.Lass は,印欧祖語のみならずゲルマン祖語においても,SOV の基本語順が存続していたと考えている.

It seems likely that PIE was basically SOV, though the daughter languages show a wide variety of orders, including SVO and VSO (the later (sic) particularly in Celtic). PGmc is usually taken as continuing this order, though there is of course considerable debate. As I remarked earlier, we can't reconstruct syntax by strict comparative method the way we do phonology or morphology; but in the case of Old English we do have at least fragments of an ancestor: the NWGmc runic corpus (third to seventh centuries AD). This corpus is small and often obscure; there are not that many inscriptions, and some are damaged, partly illegible, or uninterpretable. But it is a precious resource: it brings us as close as we can get to the foundations of Germanic, and contains the earliest pieces of Germanic syntax we have. (The oldest inscriptions predate the Gothic text corpus by some three centuries.) It is, despite its small size, rich enough to suggest reasonable ancestors for some major OE construction types, and gives us some material for constructing a syntactic history of the murky period between the two traditions. (218)

Lass はこの後 "NWGmc runic corpus" から S, V, O の様々な語順の組み合わせを実例で示していく.NWGmc では,SOV を基準としながらも,事実上あらゆる組み合わせが見いだされるようだ.

Lass は次に,8世紀の最初期の古英語テキストを調査し,NWGmc と同様にほぼあらゆる語順が見られることを確認する.しかし,この段階において注目すべきは,主たる語順が SOV から SVO へと移行していく過程が徐々に現われてくることだ.特に主節においてその傾向が顕著である.一方,従属節においては SOV がよく保たれている.この主節と従属節の差違は,現代のドイツ語やオランダ語の語順規則を彷彿とさせるが,これらとて PGmc の時代から受け継がれた特徴ではなく,後の発達であるとみなすべきである.いずれにせよ,9世紀後半までには古英語の主節の基本語順は SOV から SVO へと大幅に舵を切っていた (Lass 224) .

PIE から NWGmc に至り,OE を経て ModE に至るまでの,S, V, O の語順について,大まかに要約しておこう.

| PIE -- NWGmc | 主節・従属節ともに基本語順は SOV.他の語順もあり得た. |

| C8 OE | 主節の基本語順は SOV から SVO へ徐々に移行する兆し.他の語順もあり得た. |

| C9 OE | 主節の基本語順は SOV から SVO へ移行した.従属節の基本語順はいまだ SOV.他の語順もあり得た. |

| Late OE | 従属節でも基本語順は SVO へ移行する兆し.他の語順もあり得た. |

| ME | 主節・従属節ともに基本語順は SVO へ移行した.他の語順は少なくなってきた. |

| ModE | 主節・従属節ともに基本語順は SVO へ完全に移行した.他の語順は事実上なくなった. |

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2017-11-17 Fri

■ #3126. 人名語順の類型論 [word_order][syntax][typology][onomastics][personal_name][patronymy][indo-european]

「#3124. 基本語順の類型論 (1)」 ([2017-11-15-1]) と「#3125. 基本語順の類型論 (2)」 ([2017-11-16-1]) で語順の類型論を紹介したが,コムリー他 (23) は人名における姓と名の語順についても類型論上の含意 (typological implication) があると指摘している.

SOV の基本語順を示す日本語や朝鮮語では,「安倍晋三」「キム・ジョンウン」など,言わずとしれた「姓+名」の人名語順となる.肩書きについても平行的であり,「安倍首相」のように「姓+肩書き」となる.このような点に,類型論上の含意を認めることができそうだ.

父称 (patronymy) においても,語順の傾向がみられるという.スコットランド語,アイルランド語,ヘブライ語などは VSO を基本語順とするが,父称においては「子供・孫」を表わす語(以下,赤字で示す)が名前そのものに先行する.それぞれ MacAlister, O'Hara, Ben-Gurion の如くである.

一方,コーカサス地方では SOV の言語が話されているが,そこでは父称は逆の語順となる.アルメニア語の Khachaturian やグルジア語の Basilashvili の如くである.

実は,印欧語の多くが父称に関してコーカサスの言語と同じ語順を示す.チェコ語の Gruberovà,アイスランド語の Sigurðsdottir,スウェーデン語の Andersson,そして英語の Browning などが例となる.このことは,印欧祖語の基本語順がかつて SOV であったことを示唆しているのかもしれない.

類型論はあくまで傾向をとらえるものであり,必ずしも普遍性を強く主張するものではない.しかし,人名語順の傾向も他種の語順の傾向と相関関係を示すのであれば,人名語源研究などにも新たな光が当てられることになるだろう.

関連して,「#2366. なぜ英語人名の順序は「名+姓」なのか」 ([2015-10-19-1]) も参照.

・ バーナード・コムリー,スティーヴン・マシューズ,マリア・ポリンスキー 編,片田 房 訳 『新訂世界言語文化図鑑』 東洋書林,2005年.

2017-11-16 Thu

■ #3125. 基本語順の類型論 (2) [word_order][syntax][typology][adjective][demonstrative][numeral][world_languages]

昨日の記事 ([2017-11-15-1]) で,基本語順の類型論について Greenberg の古典的研究に触れた.Greenberg は30の言語を対象に,数種類の語順を比較した.その結果,「(日本語のように)SOV型の言語であれば後置詞をもつ可能性が高い」などの類型論上の含意 (typological implication) が多数認められることを明らかにした.Greenberg (107--08) のまとめた比較表を以下に挙げる.

| Language | VSO | Pr | NA | ND | N Num |

|---|---|---|---|---|---|

| Basque | III | - | x | x | - |

| Berber | I | x | x | x | - |

| Burmese | III | - | x1 | - | -2 |

| Burushaski | III | - | - | - | - |

| Chibcha | III | - | x | - | x |

| Finnish | II | - | - | - | - |

| Fulani | II | x | x | x | x |

| Greek | II | x | - | - | - |

| Guarani | I | - | x | - | 0 |

| Hebrew | I | x | x | x | - |

| Hindi | III | - | - | - | - |

| Italian | II | x | x3 | - | - |

| Kannada | III | - | - | - | - |

| Japanese | III | - | - | - | -2 |

| Loritja | III | - | x | x | x |

| Malay | II | x | x | x | -2 |

| Maori | I | x | x | - | - |

| Masai | I | x | x | - | x |

| Maya | II | x | - | - | -2 |

| Norwegian | II | x | - | - | - |

| Nubian | III | - | x | - | x |

| Quechua | III | - | - | - | - |

| Serbian | II | x | - | - | - |

| Songhai | II | - | x | x | x |

| Swahili | II | x | x | x | x |

| Thai | II | x | x | x | -2 |

| Turkish | III | - | - | - | - |

| Welsh | I | x | x3 | x | - |

| Yoruba | II | x | x | x | x |

| Zapotec | I | x | x | x | - |

1列目は S, V, O の3要素に関する語順であり,I は VSO, II は SVO, III は SOV を表わす.

2列目は前置詞 (Pr) をもつか,あるいは後置詞 (-) をもつかを表わす.

3列目は「名詞+形容詞」の語順 (NA) か,「形容詞+名詞」の語順 (-) かを表わす.

4列目は「名詞+指示詞」の語順 (ND) か,「指示詞+名詞」の語順 (-) かを表わす.

5列目は「名詞+数詞」の語順 (N Num) か,「数詞+名詞」の語順 (-) かを表わす.

右肩に番号の付された注については,正確さのために原文より引用しよう (108) .

1. Participle of adjective-verb, however, precedes and is probably as common as adjective following.

2. Numeral classifiers following numerals in each case. The construction numeral + classifier precedes in Burmese and Maya, follows in Japanese and Thai, and either precedes or follows in Malay.

3. In Welsh and Italian a small number of adjectives usually precede.

全体として,5種類の語順のあいだに弱からぬ相関関係があることを見て取ることができる.対象となった言語は30個にすぎないとはいえ,異なる系統や地域からの言語が選択されており,それなりに信頼することのできる調査結果として受け入れられている.

関連して,「#2786. 世界言語構造地図 --- WALS Online」 ([2016-12-12-1]) で紹介した The World Atlas of Language Structures (WALS Online) も参照.

・ Greenberg, Joseph P. "Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements." Chapter 5 of Universals of Language. Ed. Joseph P. Greenberg. 2nd ed. Cambridge, Mass.: M.I.T. P, 1966. 73--113.

2017-11-15 Wed

■ #3124. 基本語順の類型論 (1) [word_order][syntax][typology][indo-european][world_languages]

標題は「#137. 世界の言語の基本語順」 ([2009-09-11-1]) で触れた話題だが,改めて考えてみたい.語順の果たす役割の大きさは言語によって異なるとはいえ,語順という統語手段をまったく利用しない言語は存在しない.語順とは,情報伝達の経済という観点からみて必然的な言語装置である.

Greenberg は言語普遍性と関連して語順の類型論 (word order typology) を提起した.それによると,世界の言語の平叙文における主語,目的語,動詞の語順は,論理的に (1) SVO, (2) SOV, (3) VSO, (4) VOS, (5) OSV, (6) OVS の6種類が可能である.複数の語順を取り得る言語も少なくないが,非常に多くの言語において相対的に優勢な語順は決まっている.つまり基本語順というものが存在する.基本語順をもつ言語のほとんどが,主語が目的語に先行するパターン,すなわち (1), (2), (3) のいずれかを取る.ほかに (4) の言語はある程度確認されるが,(5), (6) は非常に少ないことも分かっている.

コムリー他 (19) より,それぞれの基本語順を示す言語の例を挙げよう.

| 基本語順 | 言語例 |

|---|---|

| (1) SVO | 英語,フィンランド語,中国語,スワヒリ語 |

| (2) SOV | ヒンディー語/ウルドゥー語,トルコ語,日本語,朝鮮語 |

| (3) VSO | 古典アラブ語,ウェールズ語,サモア語 |

| (4) VOS | マダガスカル語,ツォツィル語(中央アメリカのマヤ語) |

| (5) OSV | カバルド語(北コの言語)ーカサス地方 |

| (6) OVS | ヒシュカリヤナ語(ブラジルのカリブ語) |

主語が目的語に先行する上位3つの (1), (2), (3) に関していえば,動詞 V の位置に関して (2) SOV と (3) VSO は対極にあり,(1) SVO はその中間的な位置づけにある.実際,他の種類の語順についても,(2) と (3) の言語は反対向きの特徴を示し,(1) は中間的であるというから,類型論上の含意 (typological implication) が見られるということになる.

現代英語やヨーロッパの主要な言語をはじめ古典ギリシア語や古典ラテン語では VO を基本とするため,印欧祖語でも VO を示していたと想像されそうだが,ヒッタイト語やヴェーダ語の証拠によれば,もともとは OV だった可能性が高い.そうだとすれば,現代英語の SVO も非常に長い歴史の過程で変化してきたということになるだろう.

関連して,「#2786. 世界言語構造地図 --- WALS Online」 ([2016-12-12-1]) で紹介した The World Atlas of Language Structures (WALS Online) も参照.

・ コムリー,バーナード,スティーヴン・マシューズ,マリア・ポリンスキー 編,片田 房 訳 『新訂世界言語文化図鑑』 東洋書林,2005年.

・ Greenberg, Joseph P. "Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements." Chapter 5 of Universals of Language. Ed. Joseph P. Greenberg. 2nd ed. Cambridge, Mass.: M.I.T. P, 1966. 73--113.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow