2022-06-08 Wed

■ #4790. there や they に相当する中英語の it の用法 [personal_pronoun][expletive][syntax][agreement][me][french][german][existential_sentence]

中英語を読んでいると,it の用法が現代英語よりも広くて戸惑うことがある.例えば there is 構文のような存在文 (existential_sentence) における there の代わりに it が用いられることがある(cf. フランス語 il y a, ドイツ語 es gibt).Mustanoja (132) から解説と例文を示そう.動詞が it ではなく意味上の主語に一致していることに注意.

In many instances it occurs in a pleonastic function carried out by there in Pres. E: --- of hise mouth it stod a stem, Als it were a sunnebem (Havelok 591); --- of þe erth it groues tres and gress (Cursor 545, Cotton MS); --- it es na land þat man kan neven ... þat he ne sal do þam to be soght (Cursor 22169, Cotton MS); --- bot it were a fre wymmon þat muche of love had fonde (Harley Lyr. xxxii 3); --- hit arn aboute on þis bench bot berdles chylder (Gaw. & GK 280); --- bot hit ar ladyes innoȝe (Gaw. & GK 1251).

関連して「#1565. existential there の起源 (1)」 ([2013-08-09-1]),「#1566. existential there の起源 (2)」 ([2013-08-10-1]),「#4473. 存在文における形式上の主語と意味上の主語」 ([2021-07-26-1]) を参照.

もう1つは,事実上 they に相当するような it の用法だ.こちらも Mustanoja (132--33) より解説と例を示そう.

Another aspect in the ME use of the formal it is seen in the following cases where it is virtually equivalent to 'they:' --- holi men hit were beiene (Lawman B 14811; cf. hali men heo weoren bæien, A); --- it ben aires of hevene alle þat ben crounede (PPl. C vi 59); --- thoo atte last aspyed y That pursevantes and heraudes ... Hyt weren alle (Ch. HF 1323). --- to þe gentyl Lomb hit arn anioynt (Pearl 895); --- hit arn fettled in on forme, þe forme and þe laste ... And als ... hit arn of on kynde (Patience 38--40); --- þei ... cownseld hyr to folwyn hyr mevynggys and hyr steringgys and trustly belevyn it weren of þe Holy Gost and of noon evyl spyryt (MKempe 3). This use goes back to OE. Cf. also German es sind ... and French ce sont ...

いずれもフランス語やドイツ語に類似した構文が見られるなど興味深い.中英語の構文は,フランス語からの言語接触という可能性はあり得るが,むしろ統語論的な要請に基づくものではないかと睨んでいる.どうだろうか.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2022-06-03 Fri

■ #4785. It is ... that ... の強調構文の古英語からの例 [syntax][cleft_sentence][personal_pronoun][oe]

学校文法で「強調構文」と呼ばれる統語構造は,英語学では「分裂文」 (cleft_sentence) と称されることが多い.分裂文の起源と発達については「#2442. 強調構文の発達 --- 統語的現象から語用的機能へ」 ([2016-01-03-1]),「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1]),「#4595. 強調構文に関する「ケルト語仮説」」 ([2021-11-25-1]) などで取り上げてきた.

歴史的事実としては,使用例は古英語からみられる.ただし,古英語では,it はほとんど用いられず,省略されるか,あるいは þæt が用いられた.Visser (§63) より,いくつか例を示そう.

63---g. The type 'It is father who did it.'

This periphrastic construction is used to bring a part of a syntactical unit into prominence; it is especially employed when contrast has to be expressed: 'It is father (not mother) who did it'. In Old English hit is omitted (e.g. O. E. Gosp., John VI, 63, 'Gast is se þe geliffæst'; O. E. Homl. ii, 234, 'min fæder is þe me wuldrað') or its place is taken by þæt (e.g. Ælfred, Boeth. 34, II, 'is þæt for mycel gcynd þæt urum lichoman cymð eall his mægen of þam mete þe we þicgaþ'; Wulfstan, Polity (Jost) p. 127 則183, þæt is laðlic lif, þæt hi swa maciað; O. E. Chron. an. 1052, 'þæt wæs on þone monandæg ... þæt Godwine mid his scipum to suðgeweorce becom'). This pronoun þæt is still so used in: Orm 8465, 'þætt wass þe lond off Galileo þætt himm wass bedenn sekenn'.

中英語以降は it がよく使用されるようになったようだ.

名詞(句)ではなく時間や場所を表わす副詞(句)が強調される例も,上記にある通りすでに古英語からみられるが,それに対する Visser (§63) の解釈が注目に値する.そのような場合の is は意味的に happens に近いという.

When it was, it is has an adverbial adjunct of time or place as a complement, (as e.g. in 'It was on the first of May that I saw him first'), to be is not a copula, but the notional to be with the sense 'to happen', 'to take place' that also occurs in constructions of a different pattern, such as are found in e.g. C1350 Will. Palerne 1930, 'Manly on þe morwe þat mariage schuld bene; 1947 H. Eustis, The Horizontal Man (Penguin) 41, 'Keep your trap shut when you don't know what you're talking about, which is usually'; Pres. D. Eng.: 'The flower-show was last week' (OED).

分裂文の起源と発達は,英語統語史上の重要な課題である.

・ Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973.

2022-06-01 Wed

■ #4783. 懸垂不定詞? [participle][syntax][dangling_participle][infinitive]

「#4754. 懸垂分詞」 ([2022-05-03-1]),「#4764. 慣用的な懸垂分詞の起源と種類」 ([2022-05-13-1]),「#4765. 慣習化して前置詞に近づいた懸垂分詞」 ([2022-05-14-1]) の記事にて,judging from/by ... の事例を念頭に懸垂分詞 (dangling_participle) の話題を取り上げた.主節の主語の共有を前提とする分詞構文から独立し,慣習化し,前置詞に近づいたものと解釈することができる.

似たような例は不定詞にもみられる.独立不定詞と呼ばれる用法だ.定型句としてよくみられるが,この場合は避難の意味を込めて「懸垂不定詞」などと呼ばれることはないようだ(なぜだろうか?).

・ to be frank

・ to be honest with you

・ to be sure

・ to begin with

・ to do someone justice

・ to make a long story short

・ to make matters worse

・ to say the least of it

・ to tell the truth

・ so to speak

先の2つめの記事 ([2022-05-13-1]) で,懸垂分詞の先駆的表現は古英語に認められるということだったが,懸垂不定詞の例についてはどうだろうか.Visser (§987) によると,中英語と近代英語では "extremely frequent" だが,古英語からは Wulfstan's Homilies より hrædest to secganne ("for that matter" ほどの意か)という例しか確認できないという.その例文を挙げておこう.

Wulfstan, Hom. (Napier) 27, 1, ðyder sculon wiccan and wigleras, hrædest to secganne ealle ða manfullan, ðe ær yfel worhton and noldan geswican ne wið god ðingian. | Idem 36, 7, ðonne wyrð ðæt wæter mid ðam halgan gaste ðurhgoten, and, hrædest to secganne eal, ðæt se sacerd deð ðurh ða halgan ðenunge gesawenlice, eal hit fulfremeð se halga gast gerynelice. | Idem 115, 3, ðider sculan ðeofas ... and, hrædest to secganne ealle ða manfullan.

その後の歴史をみてみると,分詞と不定詞の間で揺れがみられたようである.例えば,現代では分詞を用いる speaking of ... が普通だが,中英語や近代英語では to speak of ... のように不定詞を用いる言い方があった.また,judging from/by ... についても,後期近代英語などからは不定詞を用いた to judge from/by ... の用例も一定数あがってくる.この辺りはコーパスで通時的に調べてみるとおもしろそうだ.

・ Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973.

2022-05-14 Sat

■ #4765. 慣習化して前置詞に近づいた懸垂分詞 [participle][syntax][grammaticalisation][preposition][french][contact][dangling_participle][conjunction]

昨日の記事「#4764. 慣用的な懸垂分詞の起源と種類」 ([2022-05-13-1]) に続き,懸垂分詞の起源について.

この構文を Jespersen (407) は "dangling participle" や "loose participle" と呼び,数ページにわたって議論している.とりわけ pp. 409--10 では,"perfectly established" したものとして allowing for, talking of, speaking of, judging by, judging from, saving, begging your pardon, strictly speaking, generally speaking, counting, taking, considering の例が挙げられている.

pp. 410--11 では,さらに慣習化して前置詞に近くなったものがあるとして,中英語以降からの豊富な例文とともに挙げられている.今後の考察のためにも,ここに引用しておきたい.

22.29. A loose participle sometimes approaches the value of a preposition. This use is with possibly doubtful justice ascribed to French influence by Ross, The Absolute Participle, 30. Examples: Ch B 4161 as touching daun Catoun | More U 64 Now as touchyng this question . . . But as concernyng this matter . . . | Caxton R 11 touchyng this complaint | Hawthorne S 247 I am utterly bewildered as touching the purport of your words | Caxton R 54 alle were there sauyng reynard | Gay BP 40 . . . a Jew; and bating their religion, to women they are a good sort of people | Hawthorne Sn 51 barring the casualties to which such a complicated piece of mechanism is liable | Quincey 116 one may bevouack decently, barring rain and wind, up to the end of October | Scott I 31 incapable of being removed, excepting by the use of the file | Di Do 239 Edith, saving for a curl of her lip, was motionless | Dreiser F 292 what chance would he have, presuming her faithfulness itself | Defoe R 2.190 his discourse was prettily deliver'd, considering his youth | Hope D 77 Considering his age, your conduct is scandalous | Thack N 5 there may be nothing new under and including the sun.

Cf. also regarding, respecting (e.g. Ruskin S 1.291) | according to (Caxton R 57, etc.) | owing to | granting (Stevenson JHF 103 even granting some impediments, why was this gentleman to be received by me in secret?).

Cf. pending, during, notwithstanding 6.34.

On the transition of seeing, granting, supposing, notwithstanding with or without that to use as conjunctions, see ch. XXI; on being see above 6.35.

これによると,慣習化した懸垂分詞はフランス語の対応構文からの影響の結果とみなす説もあるようだが,昨日の記事でもみたとおり古英語にルーツを探ることができる以上,少なくともフランス語からの影響のみに依拠する説明は妥当ではないだろう.

引用の最後の部分にあるように,現代までに完全に前置詞化,あるいは接続詞化したものも数例あるので,judging from 問題を考察するに当たって,そのような事例にも目を配っていく必要がある.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 5. Copenhagen: Munksgaard, 1954.

2022-05-13 Fri

■ #4764. 慣用的な懸垂分詞の起源と種類 [participle][syntax][grammaticalisation][preposition][dangling_participle]

「#4754. 懸垂分詞」 ([2022-05-03-1]) で取り上げたように,judging from のように慣用表現として定着している懸垂分詞 (dangling participle) の例がある.speaking of, strictly speaking, considering, including なども仲間だろう.もともと現在分詞句として始まった表現が,文法化 (grammaticalisation) を経て,機能的に前置詞に近いものへ発展してきたのだろうと考えることができる.

この統語構造について,Visser (§1075) が1セクションを割いている.先駆的表現はすでに古英語にあったとのことだ.

>>

1075 --- Types 'Speaking of daughters, I have seen Miss Dombey' 'This is, strictly speaking, no quibble'

Here follow a number of instances of the use of non-related free -ing adjuncts which have nowadays begun to be generally considered established usage. In this case the adjunct never takes the having + past participle or the being + past participle form. Some of the adjuncts are more or less halfway in their development to prepositions, e.g. 'talking of' = 'apropos of'.

It seems worth while to cite the following Old English passage as being a kind of forerunner of the idiom under discussion: Ælfric, Gen. 13, 10, 'eall se eard . . . wæs mirige mid wætere gemenged swa swa godes neorxna wang and swa swa Egipta land becumendum on Segor' (Auth. V.: as thou comest unto Zoar). A Middle English instance is: c1450 Cov. Myst. p. 387, 'My name is great and marveylous, treuly you telland.'

Visser は同セクションで,近代英語期からの用例を多数引きつつ,16種類の関連表現を列挙している.allowing, begging, considering, counting, excluding, excusing, granting, including, judging, letting alone, reckoning, speaking, supposing, taking, talking, waiving

同セクションには,この問題を掘り下げていくに当たって(必然的に古いものではあるが)有用な参考文献が数多く紹介されているので,その辺りからスタートするのがよさそうだ.

・ Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973.

2022-05-03 Tue

■ #4754. 懸垂分詞 [participle][syntax][khelf][dangling_participle]

慶應英語史フォーラム (khelf) で,このGW中に盛り上がっている話題が1つある.英文法で「懸垂分詞」 (dangling participle) と呼ばれている現象だ.今後,議論が深まっていきそうなので,今回は用語辞典より基本的な解説をあげておきたい.まず『新英語学辞典』 (283) より.

dangling participle 〔文〕(懸垂分詞)

Curme (1931, pp. 159--60) の用語.分詞構文 (participial construction) において意味上の主語が主文の主語と異なるのに主語を表現していない分詞(句)をいう.Having walked two miles, I was tired. (2マイル歩いたので私は疲れた)はふつうの分詞構文であるが,Having walked two miles, the cabin was a welcome sight. (2マイル歩いた後で小屋が見えたので,嬉しかった)は懸垂分詞構文である.懸垂分詞は学者によって,hanging participle, loose participle, unrelated participle (非関連分詞),unattached participle, unrelated adjunct (非関連付加詞)などさまざまな呼び方をされている.

懸垂分詞は正しくない用法であると見なす人も多いが,分詞の意味上の主語として総称人称の one を補いうる generally speaking, judging from [by] や慣用的に I を表わさない talking [speaking] of のようなものは,その使用が慣用的に確立している.また,形式的には整っていないが意味が不明確でない限り標準用法として認めようとする立場や,許容される段階に差をつけて考える立場もある.Quirk & Greenbaum (UGE, §11.35) によれば,?Since leaving her, life has seemed empty. では主文の seemed empty に to me を補いうるので分詞の意味上の主語として I が推定できるのに対し,*Reading the evening paper, a dog started barking. は主文に分詞の意味上の主語を推定させるものがないので許容されない.

もう1つ,Crystal の用語辞典より.

dangling participle In traditional grammar, a term describing the use of a participle, or a phrase introduced by a participle, which has an unclear or ambiguous relationship to the rest of the sentence; also called a misrelated participle. If taken literally, the sentence often appears nonsensical or laughable: Driving along the street, a runaway dog gave John a fright. To avoid such inadvertent effects, manuals of style recommend that such sentence be rephrased, with the participial construction moved or replaced, as in When John was driving along the street, a runaway dog gave him a fright.

目下 khelf 内で議論になっているのは,なぜ judging from のような懸垂分詞は慣用として認められているのか,という問題だ.歴史的な関心からは,いつ,どのように,なぜ慣用化するに至ったかという問いとなる.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

2022-05-01 Sun

■ #4752. which vs that --- 関係代名詞の選択の陰にひそむ使用域 [relative_pronoun][frequency][corpus][youtube][syntax][genre][ame_bre]

4月27日(水)に公開された YouTube 番組「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」では「受験生のみなさーん!関係代名詞の文法問題を間違えた時の対処法ですよー【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル # 18 】」と題して関係代名詞の話題を取り上げました.なかなか多く視聴されているようで,ありがたい限りですが,実際に2人でおもしろいことをしゃべっています(笑).ぜひご覧ください.

標準英語で関係代名詞といえば which, who, whom, that, そしてゼロ(いわゆる関係代名詞の省略)辺りが挙げられますが,このいずれが用いられるかという選択には,複数のパラメータが複雑に関わってきます.関係代名詞節の内部での役割が主格なのか目的格なのかということはもちろん,制限/非制限用法の違い,先行詞が有性か無性かなどの統語意味論的パラメータが複雑に関与してきます.さらに,あまり注目されませんが,実は使用域 (register) という語用論的パラメータこそが,関係代名詞の選択にとても重要や役割を果たしているのです.

Longman Grammar of Spoken and Written English (608--21) には,コーパスを用いた関係代名詞選択に関する調査結果が詳細に示されています.今回はそちらを参照しながら,全体として最も使用頻度の高いとされる which と that に焦点を当て,両者の分布を比べてみましょう.

which と that は多くの場合入れ替え可能ですが,学校文法で教わるとおり,原則として which は先行詞が無性の場合に限られ,また制限用法のみならず非制限用法としても使えるという特徴がみられます.一方,that は先行詞を選びませんが,制限用法に限定されます.

しかし,which と that の分布の違いについておもしろいのは,そのような統語意味論的な要因と同じくらい使用域という要因も効いているということです.which は保守的で学術的な含みがあり,学術散文での非制限用法に限定すれば,70%を占め,that を圧倒しています.一方,that は口語的でくだけた含みがあり,例えばフィクションでの非制限用法に限定すると,75%を占めます.

また,アメリカ英語かイギリス英語かという違いも,which vs that に絡んできます.ニュースでの非制限用法に注目すると,アメリカ英語のほうが明らかに that を好み,イギリス英語では which を好みます.会話で比べると,ますますアメリカ英語では that が好まれ,イギリス英語の2倍の頻度で用いられます.

全体として,LGSWE (616) は which vs that 対決について次のように総括しています.

The AmE preference for that over which reflects a willingness to use a form with colloquial associations more widely in written contexts than BrE.

関係代名詞の選択の陰には使用域というファクターがひそんでいたのです.

ちなみに,今晩18:00に公開される YouTube #19 は関係代名詞の話題の続編となります.お楽しみに!

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan, eds. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

2022-04-21 Thu

■ #4742. Oxford Bibliographies による統語変化研究の概要 [hel_education][history_of_linguistics][bibliography][syntax][grammaticalisation][generative_grammar][language_change][oxford_bibliographies]

分野別に整理された書誌を専門家が定期的にアップデートしつつ紹介してくれる Oxford Bibliographies より,"Syntactic Change" の項目を参照してみた(すべてを読むにはサブスクライブが必要).Acrisio Pires と David Lightfoot による選書で,最終更新は2013年,最終レビューは2017年となっている(そろそろ更新されないかと期待したい). *

英語史の分野では統語変化研究が非常に盛んであり,我が国でも先達のおかげで英語統語論の史的研究はよく進んでいる.しかし,学史を振り返ってみると,統語変化研究の隆盛は20世紀後半以降の現象といってよく,それ以前は音韻論や形態論の研究が主流だった.1950--60年代の生成文法の登場と,それに触発されたさまざまな統語研究のブームにより,英語史の分野でも統語への関心が高まってきたのである.21世紀に入ってからは,とりわけ文法化 (grammaticalisation) が注目され,統語変化研究は新局面に突入した.上記の "Syntactic Change" の項のイントロダクションより引用する.

Linguistics began in the 19th century as a historical science, asking how languages came to be the way they are. Almost all of the work dealt with the changing pronunciation of words and "sound change" more broadly. Much attention was paid to explaining why sounds changed the way they did, and that involved developing ideas about directionality. Work on syntax was limited to compiling how different languages expressed clause types differently, notably Vergleichende Syntax der Indogermanischen Sprachen, by Berthold Delbrück. With the greatly increased attention to syntax in the latter half of the 20th century, approaches to syntactic change were enriched significantly. Most of the work on change, both generative and nongenerative, continued the 19th-century search for an inherent directionality to language change, now in the domain of syntax, but other approaches were developed seeking to understand new syntactic systems arising through the contingent conditions of language acquisition.

Oxford Bibliographies からの話題としては,「#4631. Oxford Bibliographies による意味・語用変化研究の概要」 ([2021-12-31-1]) と「#4634. Oxford Bibliographies による英語史研究の歴史」 ([2022-01-03-1]) も参照.

2022-04-20 Wed

■ #4741. 倒置と受動態化の共通点と相違点 [word_order][passive][inversion][syntax][information_structure]

倒置 (inversion) と受動態化 (passivisation) という2つの統語論的過程には共通した役割がある.本来的な主語以外の要素を,典型的に話題 (topic) を担う節頭の位置に動かすことができるということだ.換言すれば,2つの統語論的過程はともに話題化 (topicalisation) という語用論上の要求に応えてくれる手段なのである.

一方,倒置と受動態化には,興味深い相違点がある.いや,相違というよりも相補といったほうが適切だろう.両者はタッグを組んで,うまいく問題を解決しているようなのである.Seoane (379) の議論を引用しよう.

. . . inversion and passivization operate in different syntactic environments: passivization applies to transitive verbs whereas inversion applies to intransitive and copular clauses. Empirical studies . . . have made manifest that the tendency of inversion to apply to intransitive clauses was already observed in OE, ME, and EModE, when intransitive verbs dominate in the inverted (XVS) order, while there is a predominance of transitive verbs in the non-inverted order (XSV, probably determined by the need to maintain the cohesion between V and O . . .). As argument-reversing constructions, therefore, passivization and inversion were in a nearly complementary distribution and passives were almost the only order-rearranging pattern available for transitive clauses.

なるほど,倒置と受動態化は,それぞれ自動詞文と他動詞文を相手にするという違いはありながらも,語用論上の問題解決を目指しているという点では同じ方向をみているといえる.しかし,2つの過程には決定的に異なることが1つある.それは,倒置は有標な話題を作り出すが,受動態化が作り出す話題はあくまで無標であることだ.上の引用にすぐ続く1文を引用しよう (Seoane 379) .

However, the most significant difference between the two argument-reversing devices is that, even if they satisfy the same discourse constraints, inversion produces marked topics, while passivization is the only strategy reversing the order of clausal constituents and creating unmarked topics/subjects.

これまで倒置と受動態化を結びつけて考えたことがなかったので,とても新鮮な見解だった.

・ Seoane, Elenna. "Information Structure and Word Order Change: The Passive as an Information-Rearranging Strategy in the History of English." Chapter 15 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 360--91.

2022-01-11 Tue

■ #4642. 古英語の副詞句のデフォルトの順序は「いつどこで」 [oe][adverb][syntax][word_order][information_structure]

昨日の記事「#4641. 副詞句のデフォルトの順序 --- 観点,過程,空間,時間,付随」 ([2022-01-10-1]) で,現代英語の副詞句の並び順について取り上げた.とりわけよく共起すると思われる「空間」と「時間」の並び順は,デフォルトではこの順序,つまり「どこでいつ」である.日本語では「いつどこで」が普通なので,反対の順序ということになる.

では,古い英語ではどうだったのだろうか.現代英語と異なり,古英語では(副詞句に限らないが)語順が比較的自由だったという事情があったが,このことは副詞句のデフォルトの語順にも影響していたのだろうか.この問題に関して,古英語の分布について York-Toronto-Helsinki Parsed Corpus of Old English Prose を用いて調査した Chrambach の論文を読んでみた.様々なパラメータを設定した上で多因子解析を試みている.

結論としては,現代英語の「どこでいつ」とは反対の(つまり日本語風の)「いつどこで」ということのようだ.この結論は,古英語内の各時期に関して支持され,翻訳テキストでも非翻訳テキストでも同様に確認され,ジャンルにも関係しないとのことだ (Chrambach 52) .

では,なぜ古英語では「いつどこで」だったのだろうか.論文では「なぜ」までは踏み込んでいないが,副詞句の分布について明らかになったことはあるようだ.分布には REALIZATION FORM と OBLIGATORINESS の2つの要因が作用しているという.具体的にいえば「副詞句+前置詞句」あるいは「付加詞+補文」というつながりが現われることと,それが「いつどこで」の順序として現われることとが指摘されている (Chrambach 52--53) .

古英語のコーパスからのデータに基づく統計を駆使した論文で,容易に解釈することはできないのだが,もしこの結論が正しいとすると,英語は古英語的な「いつどこで」タイプから,現代英語的な「どこでいつ」タイプにシフトしてきたことになる.それはなぜなのか.中英語や近代英語での順序はどうだったのか.これについて,通言語的に,あるいは類型論の立場から何か言えるのか.興味をそそられる問いである.

・ Chrambach, Susanne. "The Order of Adverbials of Time and Place in Old English." Contact, Variation, and Change in the History of English. Ed. Simone E. Pfenninger, Olga Timofeeva, Anne-Christine Gardner, Alpo Honkapohja, Marianne Hundt and Daniel Schreier. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2014. 39--59.

2022-01-10 Mon

■ #4641. 副詞句のデフォルトの順序 --- 観点,過程,空間,時間,付随 [adverb][syntax][word_order][information_structure]

標題は,現代英語の統語論でしばしば取り上げられる話題である.付加語 (adjunct) と呼ばれる副詞相当語句が連鎖するとき,どのような順序で配置されるのだろうか.Quirk et al. (§8.87) が "Relative positions of adjuncts" にて概説してくれているので,それを丸々引用したい.

In the relevant sections, we have given indications of the norms of position in respect of each class of adjunct. We turn now to consider the positions of adjunct classes in respect of each other. Two general principles can be stated, applying to relative order whether within a class or between classes:

(i) The relative order, especially of sentence adjuncts, can be changed to suit the demands of information focus . . . .

(ii) Shorter adjuncts tend to precede longer ones, and in practice this often means that adverbs precede noun phrases, which precede prepositional phrases, which precede nonfinite clauses, which precede finite clauses.

Subject to these general principles, where adjuncts cluster in E [= end] position, the normal order is:

respect --- process --- space --- time --- contingency

It would be highly unusual to find all such five at E (or indeed all such five in the same clause), but for the purposes of exemplification we might offer the improbable and stylistically objectional (sic). . .:

John was working on his hobby [respect] with the new shears [process] in the rose garden [place] for the whole of his day off [time] to complete the season's pruning [contingency].

The same point could be made more acceptably (but at greater length) by forming a series of sentences, each with any two of these adjuncts.

Adjuncts that can occur at I (= initial) are usually those that either have relatively little information value in the context (eg in reflecting what can be taken for granted) or are relatively inclusive or 'scene-setting' in their semantic role (eg an adjunct of time). Thus:

That whole morning, he devoted himself to his roses.

Not only is the adjunct at I one of time, but the anaphoric that indicates that the period concerned has already been mentioned. It is unusual to have more than one adjunct at I except where one is realized by a pro-form (especially then), but they would tend to be in the reverse order to that observed at E. In practice, this usually means:

space --- time or process --- time

For example:

In America [A1], after the election [A2], trade began to improve.

Slowly [A1] during this period [A2] people were becoming more prosperous.

とりわけ空間と時間については現代英語ではこの順序で,すなわち「どこでいつ」の順に配置されるのが普通であることはよく知られている.日本語では通常「いつどこで」となるので,反対ということになる.

この問題について英語史の観点からの関心は,昔からこの順序だったのだろうかという疑問である.おもしろいことに,どうやら違ったようなのである.明日の記事で.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2022-01-09 Sun

■ #4640. of/「の」をもつ名詞的繋辞構文の出現 [syntax][preposition][generative_grammar]

英語の an angel of a girl 「天使のような少女」のような of を用いた構文について「#2461. an angel of a girl (1)」 ([2016-01-22-1]) や「#2462. an angel of a girl (2)」 ([2016-01-23-1]) で取り上げたことがあるが,日本語にも統語意味論的に類例があるという見解に出会った.小川 (83) によると,日本語と英語の様々なソースから集めた例として次のものが挙げられている.

(1) a. 女性の運転手(=女性である運転手;cf. 女性運転手)

b. 運転手の女性(=運転手である女性;cf. *運転手女性)

(2) a. a village like a jewel

b. a jewel *(of) a village

(3) a. あの山は高さ(が)3000メートルだ/である.

b. あの山は3000メートル*(の)高さだ/である.

(4) a. It rose with great rapidity until it reached the height of 400 feet, ...

b. Lead-glazed earthenware; height 7 feet, 10 1/2 inches over-all.

c. Asher smiled quizzically, as he spread his broad brown hands before his face and drew himself up to his full six feet *(of) height.

小川 (83) は,生成文法の枠組みに依拠し,このような構文を「名詞的繋辞構文」と呼んで分析している.名詞句内で意味的に主語と述語に相当する部分が倒置できる場合があり,その際に繋辞(of や「の」)が生じる構文のことである.(1a), (2a), (3a), (4a, b) では繋辞が生じない(あるいは義務的ではない)が,(1b), (2b), (3b), (4c) では繋辞が義務的となるという特徴がある.また,歴史的に後者グループは前者グループよりも後に生じているという共通点もあるという.小川は後者グループの歴史的な出現は統語構造が複雑化した結果とみており,この複雑化を「統語的構文化」と呼んでいる (92) .

(3), (4) のように数量や単位に関する名詞句の統語構造(小川は p. 83 で「尺度名詞構文」と呼んでいる)は,日本語でも英語でも確かに複雑だと思っていたが,それと a jewel of a village や an angel of a girl の問題が結びつき得るとは予想もしなかった.統語理論がおもしろいのは,このような予想外の関連を示してくれる点にある.

of が関わる統語論上の他の問題としては,「#4116. It's very kind of you to come. の of の用法は?」 ([2020-08-03-1]),「#4117. It's very kind of you to come. の of の用法は歴史的には「行為者」」 ([2020-08-04-1]) 辺りも参照.

・ 小川 芳樹 「日英語の名詞的繋辞構文の通時的変化と共時的変異」『レキシコン研究の新たなアプローチ』岸本 秀樹・影山 太郎(編),くろしお出版,2019年,81--111頁.

2022-01-08 Sat

■ #4639. 近代英語期にかけて増えてきた受動文 [passive][syntax][word_order][information_structure][statistics][hc]

一般に言語において,情報構造 (information_structure) の観点から,主題となる項(主語とは限らない)は文頭,文の前寄りに置くのが望ましいとされる.日本語のような自由な語順をもつ言語であれば,これを実現することはたやすい.実際,日本語と同様に語順が比較的自由だった古英語でも,この情報構造上の要求に応えることは難しくなかった.

しかし,近現代英語のようなおよそ固定化した語順をもつ言語の場合には,何らかの工夫をこらさなければならない.古英語から中英語期にかけて文の文法としてのV2規則が失われ,語順が固定化していくにつれて,主題となる項を文頭にもってくるための方法が手薄になった.このような状況にあって,重要な手段の1つと目されるようになったのが受動文である.能動文における目的語が主題となる場合,その能動文を受動文に換えることにより,元の目的語が主語となり,問題なく文頭に置けるようになるからだ.

語順の固定化と受動文の多用化という一見すると独立した2つの統語的現象は,情報構造という語用論的な概念を仲立ちとして関連づけられ得るのである.これは「#4561. 語順問題は統語論と情報構造の交差点」 ([2021-10-22-1]) で論じた通りである.少なくとも仮説としては興味深い.

この仮説を実証しようとした研究に Seoane がある.Helsinki Corpus の15世紀初期から18世紀初期までの部分(すなわちV2規則が失われた後の時代のサブコーパス)を用いた調査によれば,以下の通り,時代を追って受動文の比率が漸増していることが分かる (Seoane 371) .

| Words | Actives | Percent active | Passives | Percent passive | |

| M4 (1420--1500) | 44,000 | 2,928 | 81.9 | 647 | 18.0 |

| E1 (1500--1570) | 50,000 | 2,236 | 78.5 | 612 | 21.4 |

| E2 (1570--1640) | 48,000 | 2,550 | 77.9 | 722 | 22.0 |

| E3 (1640--1710) | 55,000 | 2,893 | 78.5 | 2,903 | 21.3 |

| Total | 197,000 | 10,607 | 78.5 | 2,903 | 21.3 |

ただし,この表の背景にあるコーパスの扱い方,データの拾い方については注記が必要だろう.Seoane によれば,能動文の収集は受動文化できるタイプのものに限っているという.また,現代英語でもよく知られている通り,受動文の生起頻度はテキストタイプに大きく依存するため,その考慮も必要である.また,受動文で行為者を示す by 句の有無も,考慮すべきパラメータとなる(実際,Seoane 論文ではこれらの観点にも注意が払われている).

この表はあくまで大雑把な調査結果と解釈すべきであり,上記の仮説を実証したとまではいえないだろう.しかし,コーパスを大きくし,種々のパラメータを検討することによって,実証に近づくことはできるかもしれない.だが,何よりもこの仮説のキモは,語順の固定化と受動文の多用化の関係だったことを思い出したい.両者の因果関係を実証するには,どの時代について何をどの程度明らかにすればよいのだろうか.

・ Seoane, Elenna. "Information Structure and Word Order Change: The Passive as an Information-Rearranging Strategy in the History of English." Chapter 15 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 360--91.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2022-01-05 Wed

■ #4636. "complexity principle" 「複雑性の原理」 [complexity_principle][syntax]

昨日の記事「#4635. "Great Complement Shift" 「大補文推移」」 ([2022-01-04-1]) で引用した Rohdenburg は,認知上の複雑さが増すと文法的に明示的な表現が好まれるようになるという "complexity principle" 「複雑性の原理」についても考察している.Rohdenburg (147) より,原理の定義を見てみよう.

The complexity principle:

In the case of more or less explicit constructional options the more explicit one(s) will tend to be preferred in cognitively more complex environments.

この原理の効果は,通時的変化としても共時的変異としても,また通言語的にも広く確認されるという.例えば次のようなものである (Rohdenburg 147--48) .

・ 関係詞の導入手段を複数もつ言語において,統語的に複雑な環境では,より明示的な導入手段が選択される傾向がある.

・ 主節の主語が長くなった場合に,改めて代名詞で受け直す語法が多くのヨーロッパの言語に観察される.

・ 否定文は認知的に複雑である.否定補文はしばしば最大限に明示的な文構造を取る.

・ 隣接していない要素どうしの統語的一致は,しばしば明示的な形式によって標示される.

英語からの具体的な例として,昨日の記事で引用した構文に注目しよう."He hesitated about whether he should do it/whether to do it." では補文に whether 節と whether 不定詞句のいずれも現われるが,副詞句が挿入されてより複雑になった構文 "He hesitated for a very long time about whether he should do it." においては,より明示的な whether 節が現われやすいという (Rohdenburg 148) .

また,"She advised to do it in advance.", "She advised doing it in advance.", "She advised that it (should) be done in advance." の変異について,補文を否定にすると "She advised that it (should) not be done in advance." のように that 節補文が選ばれやすいようだ (Rohdenburg 149--50) .

・ Rohdenburg, Günter. "The Role of Functional Constraints in the Evolution of the English Complement System." Syntax, Style and Grammatical Norms: English from 1500--2000. Ed. Christiane Dalton-Puffer, Dieter Kastovsky, Nikolaus Ritt, and Herbert Schendl. Bern: Peter Lang, 2006. 143--66.

2022-01-04 Tue

■ #4635. "Great Complement Shift" 「大補文推移」 [gcs][gvs][syntax][verb][complementation][terminology][gerund][infinitive]

英語史の最重要キーワードの1つである "Great Vowel Shift" (「大母音推移」; gvs)については本ブログでも多く取り上げてきたが,それにちなんで名付けられた統語論上の "Great Complement Shift" (「大補文推移」; gcs)については「#860. 現代英語の変化と変異の一覧」 ([2011-09-04-1]) でその名前に言及した程度でほとんど取り上げてきていなかった.これは,英語史上,動詞補分構造 (complementation) が大きく変化してきた現象を指す.この分野の第一人者である Rohdenburg (143) が,重要な論文の冒頭で次のように述べている.

Over the past few centuries, English has experienced a massive restructuring of its system of sentential complementation, which may be referred to as the Great Complement Shift.

一括りに補文構造の大変化といっても,実際には様々な種類の変化が含まれている.それらが互いにどのような関係をもつのかは明らかにされていないが,Rohdenburg はまとめて GCS と呼んでいる.Rohdenburg (143--45) は,次のような通時的変化(あるいはそれを示唆する共時的変異)の例を挙げている.

(1) She delighted to do it. → She delighted in doing it.

(2) She was used/accustomed to do it. → He was used/accustomed to doing it.

(3) She avoided/dreaded to go there. → She avoided/dreaded going there.

(4) He helped (to) establish this system.

(5) They gave us some advice (on/as to) how it should be done.

(6) a. He hesitated (about) whether he should do it.

b. He hesitated (about) whether to do it.

(7) a. She was at a loss (about) what she should do.

b. She was at a loss (about) what to do.

(8) a. She advised to do it in advance.

b. She advised doing it in advance.

c. She advised that it (should) be done in advance.

(9) a. He promised his friends to return immediately.

b. He promised his friends (that) he would return immediately.

統語論上これらを1つのタイプに落とし込むことは難しいが,動詞の補文として動名詞,不定詞,that 節,前置詞句などのいずれを取るのかに関して通時的変化が生じてきたこと,そして現在でもしばしば共時的変異がみられるということが,GCS の趣旨である.

・ Rohdenburg, Günter. "The Role of Functional Constraints in the Evolution of the English Complement System." Syntax, Style and Grammatical Norms: English from 1500--2000. Ed. Christiane Dalton-Puffer, Dieter Kastovsky, Nikolaus Ritt, and Herbert Schendl. Bern: Peter Lang, 2006. 143--66.

2021-12-22 Wed

■ #4622. 書き言葉における語境界の表わし方 [writing][distinctiones][word][syntax][grammatology][alphabet][kanji][hiragana][katakana][punctuation]

単語を分かち書き (distinctiones) するか続け書き (scriptura continua) するかは,文字文化ごとに異なっているし,同じ文字文化でも時代や用途によって変わることがあった.英語では分かち書きするのが当然と思われているが,古英語や中英語では単語間にスペースがほとんど見られない文章がザラにあった(cf 「#3798. 古英語の緩い分かち書き」 ([2019-09-20-1])).逆に日本語では続け書きするのが当然と思われているが,幼児や初級学習者用に書かれた平仮名のみの文章では,読みやすくするために意図的に分かち書きされることもある(cf. 「#1112. 分かち書き (1)」 ([2012-05-13-1])).

一般的にいえば,漢字のような表語文字や仮名のような音節(モーラ)文字は続け書きされることが多いのに対し,単音文字(アルファベット)は分かち書きされることが多い.しかし,これはあくまで類型論上の傾向にすぎない.書き言葉において大事なことは,何らかの方法で語と語の境界が示されることである.単語間にスペースをおくというやり方は,それを実現する数々の方法の1つにすぎない.

語境界を明示するためであれば,何もスペースにこだわる必要はない.世界の文字文化を見渡すと,例えば北セム諸語の碑文においては中点や縦線などで語を区切るという方法が実践されていたし,エジプト象形文字で人名を枠で囲むカルトゥーシュ (cartouche) のような方法もあった(中点については「#3044. 古英語の中点による分かち書き」 ([2017-08-27-1]) も参照).

また,語末が常に(あるいはしばしば)特定の文字や字形で終わるという規則があれば,その文字や字形が語境界を示すことになり,分かち書きなどの他の方法は特に必要とならない.実際,ギリシア語では語末に少数の特定の文字しか現われないため,分かち書きは必須ではなかった.ヘブライ語やアラビア語などでは,同一文字素であっても語末に用いられるか,それ以外に用いられるかにより異なる字形をもつ文字体系もある.

日本語の漢字かな交じり文では,漢字で書かれることの多い自立語と平仮名で書かれることの多い付属語が交互に繰り返されるという特徴をもつ.そのために典型的には平仮名から漢字に切り替わるところが語境界と一致する.部分的にではあれ,語境界の見分け方が確かにあるということだ.

最後に「#1114. 草仮名の連綿と墨継ぎ」 ([2012-05-15-1]) で見たように,書き手が特定の言語単位(例えば語)を書き終えたところでいったん筆を上げるなどの慣習を発達させることがある.すると,その途切れの跡がそのまま語境界を示すことにもなる.

このように古今東西の文字文化を眺めてみると,語境界を表わす方法は多種多様である.英語で見慣れている分かち書きが唯一絶対の方法ではないことを銘記しておきたい.そもそも英語や西洋言語の書記における分かち書きの習慣自体が,歴史的には後の発展なのだから(cf . 「#1903. 分かち書きの歴史」 ([2014-07-13-1])).

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

2021-11-27 Sat

■ #4597. 古英語の6つの異なる語順:SVO, SOV, OSV, OVS, VSO, VOS [word_order][oe][syntax]

主語 (S),動詞 (V),目的語 (O) の3つの要素の組み合わせ順を考えるとき,現代英語においては SVO が規則だが,英語の歴史においては他の語順も見られたことについては「#132. 古英語から中英語への語順の発達過程」 ([2009-09-06-1]),「#4385. 英語が昔から SV の語順だったと思っていませんか?」 ([2021-04-29-1]) などの記事で取り上げてきた(関連する記事へのリンク集としては「#4527. 英語の語順の歴史が概観できる論考を紹介」 ([2021-09-18-1]) もご覧ください).

さて,古英語においては S, V, O の3要素について論理的に考え得るすべての語順が実際に確認される.SVO, SOV, OSV, OVS, VSO, VOS の6つだ.Molencki (295--96) より,各々の例文を1つずつ挙げよう.

・ SVO: Mathathias ofsloh hine sona 'Mathathias killed him soon' (ÆLS [Maccabees] 224)

・ SOV: Gregorius hine afligde 'Gregory him expelled' (ÆCHom i.22.624)

・ OSV: Fela Godes wundra we habbað gehyred 'many God's wonders we have heard' (ÆCHom i.578.28)

・ OVS: hiene ofslog an efor 'him killed a wild boar' (ChronA 885)

・ VSO: Ða fregn he mec hwæðer ic wiste hwa ðæt wære 'then asked he me whether I knew who that were-SUBJ' (Bede 402.13)

・ VOS: ða andswarudon him sume þara bocera 'then answered him some of the scribes' (Lk [WSCp] 20.30)

今回は S, V, O の3要素の語順に注目しているが,そこにはゲルマン語における "verb second" の語順規則も密接に絡んでおり,語順を巡る規則の実態はもっと複雑である.しかし,古英語が,現代英語のようなガチガチの固定語順をもった言語だったわけではないことは,これらの例文から明らかだろう.

・ Molencki, Rafał. "Old English: Syntax." Chapter 19 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 294--313.

2021-11-25 Thu

■ #4595. 強調構文に関する「ケルト語仮説」 [celtic][borrowing][syntax][contact][substratum_theory][celtic_hypothesis][cleft_sentence][irish_english]

「#2442. 強調構文の発達 --- 統語的現象から語用的機能へ」 ([2016-01-03-1]),「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1]) で取り上げてきたように,「強調構文」として知られている構文の起源と発達については様々な見解がある(ちなみに英語学では「分裂文」 (cleft_sentence) と呼ぶことが多い).

比較的最近の新しい説によると,英語における強調構文の成長は,少なくとも部分的にはケルト語との言語接触に帰せられるのではないかという「ケルト語仮説」 (celtic_hypothesis) が提唱されている.伝統的には,ケルト語との接触による英語の言語変化は一般に微々たるものであり,あったとしても語彙借用程度にとどまるという見方が受け入れられてきた.しかし,近年勃興してきたケルト語仮説によれば,英語の統語論や音韻論などへの影響の可能性も指摘されるようになってきている.英語の強調構文の発達も,そのような事例の1候補として挙げられている.

先行研究によれば,古英語での強調構文の事例は少ないながらも見つかっている.例えば以下のような文である (Filppula and Klemola 1695 より引用).

þa cwædon þa geleafullan, 'Nis hit na Petrus þæt þær cnucað, ac is his ængel.' (Then the faithful said: It isn't Peter who is knocking there, but his angel.)

Filppula and Klemola (1695--96) の調査によれば,この構文の頻度は中英語期にかけて上がってきたという.そして,この発達の背景には,ケルト語における対応表現の存在があったのではないかとの仮説を提起している.論拠の1つは,アイルランド語を含むケルト諸語に,英語よりも古い時期から対応表現が存在していたという点だ.実はフランス語にも同様の強調構文が存在し,むしろフランス語からの影響と考えるほうが妥当ではないかという議論もあるが,ケルト諸語での使用のほうが古いということがケルト語仮説にとっての追い風となっている.

もう1つの論拠は,現代アイルランド英語 (irish_english) で,英語の強調構文よりも統語的自由度の高い強調構文が広く使われているという事実だ.例えば,次のような自由さで用いられる (Filppula and Klemola 1698 より引用).

・ It is looking for more land they are.

・ Tis joking you are, I suppose.

・ Tis well you looked.

このようなアイルランド英語における,統語的制限の少ない強調構文の使用は,そのような特徴をもつケルト語の基層の上に英語が乗っかっているためと解釈することができる.いわゆる「基層言語仮説」 (substratum_theory) に訴える説明だ.

今回の強調構文の事例だけではなく,一般にケルト語仮説に対しては異論も多い.しかし,古英語期(以前)から現代英語期に及ぶ長大な時間を舞台とする英語とケルト語の言語接触論は,確かにエキサイティングではある.

・ Filppula, Markku and Juhani Klemola. "English in Contact: Celtic and Celtic Englishes." Chapter 107 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1687--1703.

2021-11-23 Tue

■ #4593. 語用論的な if you like 「こう言ってよければ」の発展 [pragmatics][discourse_marker][lmode][construction_grammar][politeness][comment_clause][syntax][constructionalisation]

if you like/choose/prefer/want/wish/will という表現は,if you wish it to be so called 「こう言ってよければ」ほどの意味で,挿入句として口語でよく用いられる.形式的には if を用いた条件節だが,論理的に帰結節の内容と結びつくわけではなく,あくまでメタ言語的に用いられる.3つほど例文を挙げてみよう.

・ It was, if you like, an error of judgment.

・ He, or She, if you prefer, could do better than that.

・ Music, if you will, is medicine.

このような語用論的な使い方の「if you + 選択動詞」構文を,Brinton (273) は "if-EC" (= if-elliptical clause) と呼んでいる.この構文の発生は比較的新しく,後期近代英語のことらしい.その原型として Call it cruelty if you like, not mercy. のような "call it X" 構文があったのではないかと提案している.構文化 (constructionalisation) を念頭に置いた議論だが,Brinton (290) の論考の結論部を引用しよう.

In conclusion, elliptical if-ECs --- if you choose/like/prefer/want/wish --- all serve metalinguistic and politeness functions in PDE; like and prefer are particularly common in these functions. The clauses make their appearance in the LModE period. Semantically the metalinguistic meanings of if-ECs can be seen as developing from the concrete propositional meaning 'if you choose to do X'. The syntactic derivation of these clauses is problematic, however, because it is impossible to trace their origin back to bipartite (protasis-apodosis) structures where the valency of the verbs is complete. Reconstruction of the complement of the verb in the if-clause proves difficult because of the varied complement structures found historically and the rarity of such structures with metalinguistic meaning. While if-ECs in their propositional meaning typically occur with an explicit apodosis (if you want, open the window), apodoses never occur when the if-ECs function metalinguistically (it's large, even gargantuan, if you wish [*you may say so]). Despite its rather late attestation, a more plausible source for the if-EC is the 'call it X' pattern, which is inherently metalinguistic. Metalinguistic if-ECs may result from constructionalisation of the 'call it X' pattern in conjunction with explicitly metalinguistic if you V- clauses.

語用論と統語論の接点に関する問題の好例というべき話題である.

・ Brinton, Laurel. "If you choose/like/prefer/want/wish: The Origin of Metalinguistic and Politeness Functions." Late Modern English Syntax. Ed. Marianne Hundt. Cambridge: CUP, 2014. 271--90.

2021-11-13 Sat

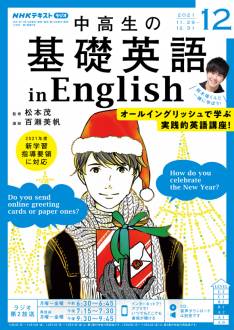

■ #4583. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第9回「なぜ英語の語順は SVO なの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][word_order][syntax][japanese]

NHKラジオ講座「中高生の基礎英語 in English」の12月号のテキストが発売となりました.連載中の「英語のソボクな疑問」の第9回は「なぜ英語の語順は SVO なの?」について取り上げました.

6節からなる今回の連載記事の小見出しはそれぞれ以下の通りです.

1. 「私」「話します」「英語」

2. 世界の言語の語順

3. 基本語順とは?

4. 昔の英語は SVO ばかりではなかった!

5. 「助詞」に相当するものが消えてしまって

6. 語順というのは,割とテキトー!?

英語は語順の言語ですね.日本語についての文法用語は多く知らずとも,英語について「5文型」や「SVO」などの用語を聞いたことのない人はいないのではないでしょうか.英文法といえば語順の文法のことだといって大きな間違いはありません.語の並べ方がしっかり決まっているのが英語という言語の著しい特徴です.

しかし,です.確かに現代の英語は語順の言語といってよいのですが,歴史を遡って古い英語を覗いてみると,実は語順は比較的自由だったのです.英語のおよそ千年前の姿である古英語 (Old English) でも SVO 語順は確かに優勢ではあったものの,SOV も普通にみられましたし VSO などもありました.現代ほどガチガチに語順が決まっている言語ではなかったのです.

私も初めてこの事実を知ったときには腰を抜かしそうになりましたね.英語は最初から語順の言語だったわけではなく,歴史を通じて語順の言語へ変化してきたということなのです.

では,いつ,どのようにして,なぜ語順の言語となったのか.これは英語史における最も重要な問題の1つであり,その周辺の問題と合わせて今なお議論が続いています.

今回の連載記事では,英語史におけるこの魅力的な問題をなるべく易しく紹介しました.どれくらい成功しているかは分かりませんが,少なくとも p. 132 の古英語の叙事詩『ベーオウルフ』にちなんだ主人公ベーオウルフと怪物グレンデルのイラストは必見!?(←イラストレーターのコバタさん,いつもありがとうございます)

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow