2013-06-08 Sat

■ #1503. 統語,語彙,発音の社会言語学的役割 [variation][syntax][lexicon][variety][sociolinguistics][terminology][linguistic_area]

これまでの記事でも言語項(目) (linguistic item) という術語を用いてきた.これは変異を示しうるあらゆる言語単位を指すための術語として,Hudson (21--22) によって導入されたものである.より一般的な言語学用語では "lexical items" (単語), "sounds" (発音), "constructions" (構文)などと単位が区別されているが,いずれも社会的な変異を示すという点で違いはなく,単位が何であれ,それを指示できる術語が欲しいというわけである.

しかし,あえて言語項目を上記3つの単位に区別して,それぞれの単位における変異がもつ社会言語学的な機能を考えるとき,そこに差はあるのだろうか.つまり,単語の変異,発音の変異,構文の変異とを比べると,社会言語学的にみて,変異の質に違いはあるのだろうか.

この問題を考察するにあたって,日本語でも英語でも,発音の変異は単語や構文の変異とは異なる扱いを受けやすいという事実を指摘しておこう.地域方言について話題にするとき,一般に,語彙や文法の違いよりも,発音の違いを指摘することが多い.訛り (accent) として言及されるものである.英語の英米差でも,語彙にも文法にも相違点はあるが,それぞれの変種の母語話者は,まず発音によって相手の変種を認識する.音声は物理的な現象として直接的な変異のインデックスとみなされやすいという事情がありそうだ.そこで,発音は話者の出自を示す社会言語学的な機能を,他の単位よりも強くもっていると仮定することができる.では,それに対して語彙や構文の変異はどのような機能をもっていると仮定できるか.

Hudson (44--45) は,バルカン半島や南インドの言語圏 (linguistic area) において,文法項目が言語の垣根を越えて広がっている例を挙げながら,構文などの文法項目は語彙や発音に比べて変異の量が少ないという仮説を立てている.一方,これらの言語圏では,語彙の変異は社会的な差異を表わすのに有効に活用されている.ここから,Hudson (45) は言語項目を構成する3つの単位について,一般的な仮説を提起した.

A very tentative hypothesis thus emerges regarding the different types of linguistic items and their relations to society, according to which syntax is the marker of cohesion in society, with individuals trying to eliminate alternatives in syntax from their individual language. In contrast, vocabulary is a marker of divisions in society, and individuals may actively cultivate alternatives in order to make more subtle social distinctions. Pronunciation reflects the permanent social group with which the speaker identifies.

団結を表わす構文,相違を表わす語彙,アイデンティティを表わす発音.検証すべき仮説として,実に興味をそそられる.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

2013-05-15 Wed

■ #1479. his 属格の衰退 [genitive][clitic][synthesis_to_analysis][syntax][metanalysis]

his 属格については「#819. his 属格」 ([2011-07-25-1]) で取り上げ,その英語史上の重要性を「#1417. 群属格の発達」 ([2013-03-14-1]) で論じた.

後者では,Janda と Allen の見解の違いに言及した.Janda は名詞句の前接語 (enclitic) としての -'s の発達を媒介した構造として,his 属格をおおいに評価したのに対して,Allen は歴史的な -es 属格の統語的な異分析 (metanalysis) により十分に説明されるとして,his 属格の関与を評価しない.両者の議論には一長一短あるが,his 属格が用いられるようになったある段階で異分析が生じたということは間違いない.

his 属格の出現と発達についてはさらに議論が必要だろうが,his 属格の衰退についてはあまり注目されない.his 属格は,古英語や中英語に萌芽が見られ,15世紀以降に盛んになり,17世紀まで存続したが,18世紀中頃までには廃れた.廃用となった背景には何があったのだろうか.

Janda (247--48) は,次のように論じている.

Though 'very rare in the North and infrequent in the rest of the country, [it] gains ground considerably in the 15th century and remains a popular means of expression right down to the 17th' (M:161). 'The use of his . . . as a sign of the genitive . . . had its widest currency in the sixteenth and seventeenth centuries' (P:196). Use of the construction declined gradually thereafter, so that it was virtually lost by the mid-eighteenth century. It has been conjectured that '[t]he pronoun form dropped out partly perhaps because of the antipathy of most stylists from the sixteenth century on to "pleonastic" or repetitive pronouns' (T:125)--and, in general, to any analyticity (periphrasis) in English where it diverged from Latin syntheticity. (247--48)

つまり,16世紀以降の文体論者が (1) his 属格のもつ冗長さを嫌い,(2) ラテン語のもつ総合性と対置される英語の分析性を嫌ったためではないかという.また,Janda は別の箇所 (250) で,-'s という表記上の慣例が確立すると,機能的にも,(h と母音の弱化による音節性の消失を通じて)音韻的にも等価な his 属格を分析的に解釈する契機が少なくなったのではないかという趣旨のことを述べている.文体的および音韻的な条件の組み合わせにより,his 属格よりも -'s のほうが圧倒的に好まれるようになったということだが,この仮説を受け入れるためには,いずれの条件についても詳細な検証が必要だろう.

・ Janda, Richard. "On the Decline of Declensional Systems: The Overall Loss of OE Nominal Case Inflections and the ME Reanalysis of -es as his." Papers from the Fourth International Conference on Historical Linguistics. Ed. Elizabeth C. Traugott, Rebecca Labrum, and Susan Shepherd. Amsterdam: John Benjamins, 1980. 243--52.

・ Allen, Cynthia L. "The Origins of the 'Group Genitive' in English." Transactions of the Philological Society 95 (1997): 111--31.

2013-04-30 Tue

■ #1464. 仮定法過去完了構文の異形 [syntax][ame][lmode][perfect][tense]

受験英文法などで必ず覚えさせられる構文の代表選手に仮定法過去完了の構文がある.助動詞が3つも出てくる癖の強い構文である.

If I had missed the train, I would have had no chance to see the woman of destiny.

条件節では had + 過去分詞が要求され,帰結節では would have + 過去分詞が要求されるのが規則である.両方の節で異なる助動詞(の組み合わせ)が要求されるので学習者にとって混乱しやすい.

学習者ならずとも英語母語話者にとっても厄介な構文だからか,Leech et al. (63) によると,AmE で次のような構文が口語で聞かれると言われる.

If I would have missed the train, I would have had no chance to see the woman of destiny.

この構文では主節と従属節の両方で would have という同じ助動詞の組み合わせが繰り返されており,より単純である.同じ構文は,Denison (300) によると非標準の後期近代英語でも観察されるという.

Certainly, non-standard examples like the following are not uncommon, especially where there is some trace of a volitional meaning in would, (595a), or a non-English substratum, though Fillmore regards . . . it as common in current American usage:

(595) a. I think if he would have let me just look at things quietly . . . it would have been all right (1877 Sewell, Black Beauty xxxix. 123)

b. If I would have known that, I would have acted differently.

あくまで非標準的な響きをもった口語上の異形なのだろうが,それ自体が少なくとも100年以上の歴史をもった構文であることには注意しておきたい.条件説と帰結説で would have done を共有する上記の例のほか,had done を共有する例も後期近代英語には見られた.parallel structure への志向は,弱いながらも常に作用している力と考えられるのではないか.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Denison, David. "Syntax." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Ed. Suzanne Romaine. Cambridge: CUP, 1998. 92--329.

2013-03-14 Thu

■ #1417. 群属格の発達 [genitive][clitic][synthesis_to_analysis][metanalysis][corpus][ppcme2][syntax]

近代英語以降の apostrophe s は,名詞につく屈折接尾辞とみなすよりは,名詞句につく前接語 (enclitic) とみなすほうが正確である.というのは,the king of England's daughter のような群属格 (group genitive) としての用法が広く認められるからである.apostrophe s は,語に接続する純粋に形態的な単位というよりは,語群に接続する統語的な単位,すなわち接語 (clitic) とみなす必要がある.

しかし,apostrophe s の起源と考えられる -es 語尾は,中英語以前には,確かに名詞につく屈折語尾だった.それが名詞句へ前接し,群属格を作る用法を得たのはなぜか.その契機は何だったのか.英語史でも盛んに議論されてきた問題である.

一つの見方 (Janda) によれば,群属格への発展の途中段階で「#819. his 属格」 ([2011-07-25-1]) が媒介として作用したのではないかという.この説を単純化して示せば,(1) 属格語尾 -es と人称代名詞の男性単数属格 his とが無強勢で同音となる事実と,(2) 直前の名詞句を受ける代名詞としての his 属格の特性との2点が相俟って,次のような比例式が可能となったのではないかという.

king his doughter : king of England his doughter = kinges doughter : X

X = king of Englandes doughter

しかし,Allen はこの説に同意しない.PPCME2 やその他の中英語テキストを走査し,関与するあらゆる例を検討した結果,his 属格が媒介となって群属格が生じたとする見解には,証拠上,数々の無理があるとする.Allen は,とりわけ,"attached genitive" (歴史的な -es 属格)と "separated genitive" (his 属格)との間に,統語環境に応じての分布上の差がないことを根拠に,中英語の his 属格は "just an orthographical variant of the inflection" (118) であると結論する.

では,群属格の発達が his 属格を媒介としたものではなかったとすると,他にどのような契機がありえたのだろうか.Allen はその答えとして,"the gradual extension of the ending -es to all classes of nouns, making what used to be an inflection indistinguishable from a clitic" (120) を提案している.14世紀末までに属格語尾が一律に -(e)s を取り得るようになり,これがもはや屈折語尾としてではなく無変化の前接語と捉えられるに至ったのではないかという.また,最初期の群属格の例は,The grete god of Loves name (Chaucer, HF 1489) や þe kyng of Frances men (Trevisa's Polychronicon, VIII, 349.380) に見られるような,出自を示す of 句を伴った定型句であり,複合名詞とすら解釈できるような表現である.これが一塊と解され,その直後に所有を示す -(e)s がつくというのはまったく不思議ではない.

さらに Allen は,16世紀後半から現われる his 属格と平行的な her 属格や their 属格については,すでに-(e)s による群属格が確立した後の異分析 (metanalysis) の結果であり,周辺的な表現にすぎないと見ている.この異分析を,"spelling pronunciation" ならぬ "spelling syntax" (124) と言及しているのが興味深い.

Allen の結論部を引用しよう (124) .

A closer examination of the relationship between case-marking syncretism and the rise of the 'group genitive' than has previously been carried out provides evidence that the increase in syncretism led to the reanalysis of -es as a clitic. There is evidence that this change of status from inflection to clitic was not accomplished all at once; inflectional genitives coexisted with the clitic genitive in late ME and the clitic seems to have attached to conjoined nouns and appositives before it attached to NPs which did not end in a possessor noun. The evidence strongly suggests that the separated genitive of ME did not serve as the model for the introduction of the group genitive, and I have suggested that the separated genitive was an orthographic variant of the inflectional genitive, but that after the group genitive was firmly established there were attempts to treat it as a genitive pronoun.

Allen は Appendix I にて,Mustanoja (160) 等がhis 属格として挙げている古英語や中英語からの例([2011-07-25-1]で挙げた例)の多くが疑わしい例であると論じている.

なお,群属格については,Baugh and Cable (241) にも簡単な言及がある.

・ Janda , Richard. "On the Decline of Declensional Systems: The Overall Loss of OE Nominal Case Inflections and the ME Reanalysis of -es as his." Papers from the Fourth International Conference on Historical Linguistics. Ed. Elizabeth C. Traugott, Rebecca Labrum, and Susan Shepherd. Amsterdam: John Benjamins, 243--52.

・ Allen, Cynthia L. "The Origins of the 'Group Genitive' in English." Transactions of the Philological Society 95 (1997): 111--31.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-03-03 Sun

■ #1406. 束となって急速に生じる文法変化 [causation][language_change][speed_of_change][generative_grammar][lexical_diffusion][grammatical_change][auxiliary_verb][syntax][genitive][case]

言語変化あるいは文法変化の速度については speed_of_change の各記事で取り上げてきたが,ほとんどが言語変化の遅速に関わる社会的な要因を指摘するにとどまり,理論的には迫ってこなかった.「#621. 文法変化の進行の円滑さと速度」 ([2011-01-08-1]) で,言語を構成する部門別の変化速度について,少し論じたぐらいである.

生成文法では,子供の言語習得に関わるメカニズムと Primary Linguistic Data (PLD) とよばれる入力の観点から,共時的に文法変化が論じられてきた.この議論の第一人者は Lightfoot である.Lightfoot は2006年の論文で長年にわたる持論を要約している.

Changes often take place in clusters: apparently unrelated superficial changes occur simultaneously or in rapid sequence. Such clusters manifest a single theoretical choice which has been taken differently. If so, the singularity of the change can be explained by the appropriately defined theoretical choice. So the principles of UG and the definition of the cues constitute the laws which guide change in grammars, defining the available terrain. Any change is explained if we show, first, that the linguistic environment has changed and, second, that the new phenomenon . . . must be the way that it is because of some principle of the theory and the new PLD. (42)

引用の第1文に,言語変化においては,関連する変化が束となって同時にあるいは急速に生じる,とある.別の引用も示そう.

[I]f grammars are abstract, then they change only occasionally and sometimes with dramatic consequences for a wide range of constructions and expressions; grammar change tends to be "bumpy," manifested by clusters of phenomena changing at the same time . . . . (27)

この論文のなかで,Lightfoot は,can, may, must などの法助動詞化 (auxiliary_verb) が,関与する多くの語において短期間に生じ,16世紀初期までに完了したこと,do-periphrasis ([2010-08-26-1]) が18世紀に生じたこと,この2つの一見すると関連しない英語史における文法変化が,V-to-I operation という過程の消失によって関連づけられることを論じる.また,英語史における主要な問題である格の衰退と語順の発達の関係について,split genitive, group genitive, of による迂言的属格,-'s の盛衰を例にとり,格理論を用いることで一連の文法変化が関連づけて説明できると主張する.

「束となって」「急速に」というのが,Lightfoot の言語変化論において最も重要な主張の1つである.この点でおそらく間接的に結びついてくるのが,語彙拡散 (lexical_diffusion) だろうと考えている.語彙拡散においては,関連する項目が「束となって」少なくとも拡散の中間段階においては「急速に」進行するといわれている.Lightfoot の言語変化理論と語彙拡散は,世界観がまるで異なるし,扱う対象も違うのは確かだが,"clusters" と "bumpy" という共通のキーワードは言語変化の生じ方の特徴を言い表わしているように思えてならない.

・ Lightfoot, David W. "Cuing a New Grammar." Chapter 2 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 24--44.

2013-02-13 Wed

■ #1388. inorganic for [preposition][syntax][metanalysis][germanic]

現代英語の文法に,to 不定詞の意味上の主語を表わすために「for + (代)名詞」を前置させる構文がある.この for は主語を明示するという文法的な機能を担っているにすぎず,実質的な意味をもたないので,"inorganic for" と呼ばれることがある.for . . . to . . . 構文の起源と発達は英語史でも盛んに扱われている問題だが,現代英語のように同構文を広く自由に利用できる言語はゲルマン諸語を見渡してもない.自由奔放な使用例として "Hearne was no critic. A hasty and ill-natured judgment might conclude that it sufficed for a document to appear old for him to wish to print it." などを挙げながら,Zandvoort (265) は inorganic for を含む構文について次のように評している.

Both in familiar and in literary style this construction has branched out in so many directions that not only has it become one of the most distinctive features of modern English syntax, but on occasion, too, one of those that may be employed to give to an utterance a somewhat esoteric turn.

上で自由奔放と呼んできたのは,"It is absurd for us to quarrel." のような典型的な用法のみならず,様々な統語環境に現われうるからだ.例えば,"The rule was for women and men to sit apart." のような主格補語での用法,"For us to have refused the loan would have been a declaration of economic war." のような条件あるいは結果の用法,"She longed for him to say something." や "I always wanted so for things to be beautiful." のような動詞の後に置かれる用法,"I am not afraid for them to see it." のように形容詞の後に置かれる用法,"There were cries for the motion to be put." のように名詞と関わって目的を表わす用法など.Zandvoort (268) は,inorganic for のこれらの用法を体系的に記述した文法書が見当たらないなかで,Kruisinga の未刊の講義ノートに収められていた,簡潔にして的を射た記述を見つけ,絶賛した.

Prepositional Object and Stem with to.

Type: I shall be glad for you to help us. --- With regard to the facts of Living English it must be understood that the constr. is a supplementary one to the plain object & stem. the two are really parallel: a) the plain obj. & verbal stem are used with verbs; b) the preposit. object & stem is used with nouns & adjectives chiefly, and as a subject & nom. predicate, i.e. in practically all the other functions when a stem with to can be used at all. Finally the prep. obj. with stem is found with verbs, in a more or less clearly final meaning (see quot. in Shorter Acc.: pushing the glasses along the counter nodded for them to be filled).

"It is absurd for us to quarrel." などの構文の起源については,英語史では "It is absurd for us | to quarrel." → "It is absurd | for us to quarrel." という統語上の異分析 (metanalysis) によるものとされている.Zandvoort (269) は,この異分析が可能となるためには for us が absurd の後ろに現われることが必要であり,英語の語順ではこの条件を満たしているという点を重視する.ドイツ語やオランダ語では,問題の for us に相当する部分は形容詞の前に現われるのであり,異分析はあり得ない.同族言語との比較に基づき,この構文の起源の問題には "the fixity of English word-order" (269) という観点を含める必要があるとの主張は説得力がある.

・ Zandvoort, R. W. "A Note on Inorganic For." English Studies 30 (1949): 265--69.

2013-01-12 Sat

■ #1356. 20世紀イギリス英語での government の数の一致 [bre][number][agreement][noun][syntax][corpus]

昨日の記事「#1355. 20世紀イギリス英語で集合名詞の単数一致は増加したか?」 ([2013-01-11-1]) で取り上げた,Bauer の集合名詞の数の一致に関する調査について,紹介を続ける.The Times の社説のコーパスによる通時的な調査を通じて,Bauer は群を抜いて最頻の集合名詞である government が,20世紀の間に,数の一致に関して興味深い分布を示すことを発見した (Bauer 64--65) .

20世紀の前期には,government は複数一致が多いものの,従来から指摘されているとおり,とらえ方に応じて単複のあいだで変異を示していた.ところが,中期になると,単複一致の違いが指示対象の違いに対応するようになった.複数として用いられるときには英国政府を指し,単数として用いられるときには他国政府を指すという傾向が現われてくるというのだ.文法の問題というよりも,意味(指示対象)の問題へと移行したかのようだ.以下に,Bauer (64) の "Concord with government by meaning from The Times corpus, 1930--65" のデータを再掲しよう.

| Year | British government | Non-British government | ||

|---|---|---|---|---|

| Singular | Plural | Singular | Plural | |

| 1930 | 3 | 15 | 12 | 3 |

| 1935 | 2 | 13 | 1 | 12 |

| 1940 | 2 | 14 | 4 | 2 |

| 1945 | 2 | 7 | 2 | 2 |

| 1950 | 1 | 26 | 26 | 0 |

| 1955 | 2 | 2 | 8 | 0 |

| 1960 | 0 | 23 | 8 | 0 |

| 1965 | 1 | 13 | 4 | 1 |

| Total | 13 | 113 | 65 | 18 |

1965年までにこの傾向が確立したが,その後,世紀の後期にかけて,今度は指示対象にかかわらず単数一致が増えてくる.government に関する限り,世紀の前期は notional variation,中期は semantic distinction,後期は grammatical preference for the singular と振る舞いを変化させてきたということになる.

問うべきは,上記の20世紀中期の使い分けの傾向は社説以外のテキストタイプでも同様に見られるのだろうか,という問題だ.社説に government が高頻度で現われることは予想されたことだが,それだけに社説の言語において特殊な用法が発達したと疑うこともできるかもしれない.コーパスを広げて確認する必要があるだろう.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2013-01-11 Fri

■ #1355. 20世紀イギリス英語で集合名詞の単数一致は増加したか? [bre][number][agreement][noun][syntax][corpus][americanisation]

主語と動詞の数の一致については,「#930. a large number of people の数の一致」 ([2011-11-13-1]) ,「#1144. 現代英語における数の不一致の例」 ([2012-06-14-1]) ,「#1334. 中英語における名詞と動詞の数の不一致」 ([2012-12-21-1]) の記事で扱ってきた.一般に,現代英語において government や team などの集合名詞の数の一致は,アメリカ英語ではもっぱら単数で一致するが,イギリス英語ではとらえ方に応じて単数でも複数でも一致するとされる.この一般化は概して有効だが,数の一致に関して変異を示すイギリス英語についてみると,20世紀を通じて単数一致の傾向が強まってきているのではないかという指摘がある.Bauer (61--66) の The Times の社説を対象としたコーパス研究を紹介しよう.

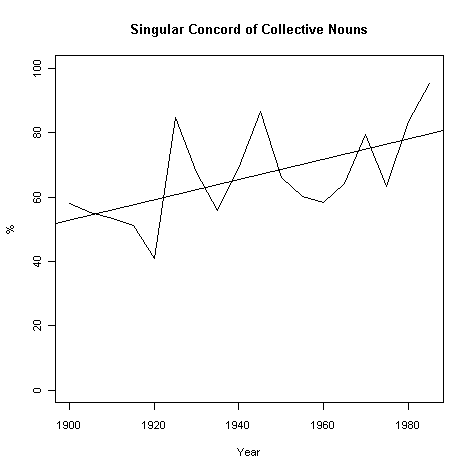

Bauer は,1900--1985年の The Times corpus の社説からなるコーパスを対象に,集合名詞が単数で一致する比率を求めた.Bauer は,本調査は The Times 紙の社説という非常に形式張った文体における調査であり,これが必ずしもイギリス英語全体を代表しているとはいえないと断わった上で,興味深いグラフを与えている.以下は,Bauer (63) のグラフから目検討で数値を読み出し,再作成したものである.

回帰直線としてならせば,毎年0.3178%の割合での微増となっている.数値が安定しないことやコーパスの偏りなどの理由によりこの結果がどこまで信頼できるのかが問題となるが,Bauer は細かい情報を与えておらず,判断できないのが現状である.

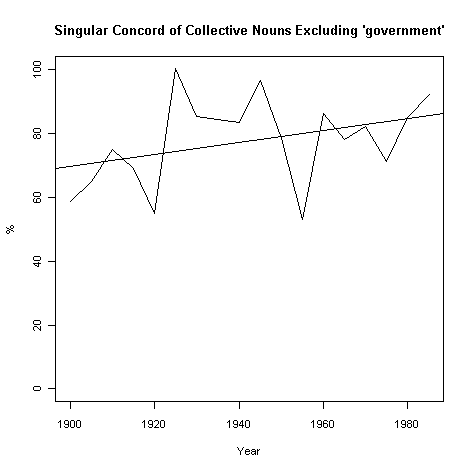

Bauer はさらに,コーパス内で最も頻度の高い集合名詞 government が特殊な振る舞いをすることに注目し,この語を除いた集合名詞について,単数一致の割合を再計算した.上のグラフと同じ要領で,Bauer (66) のグラフに基づいて下のグラフを再作成した.ならすと毎年0.1877%の割合での微増である.

この結果は多くの点で仮の結果にとどまらざるを得ないように思われるが,少なくともさらに調査を進めてゆくためのスタート地点にはなるだろう.

なお,Bauer は1930年代にこの傾向に拍車がかかったという事実を根拠に,アメリカ英語が影響を与えたと考えることはできないだろうとしている([2011-08-26-1]の記事「#851. イギリス英語に対するアメリカ英語の影響は第2次世界大戦から」を参照).

government の数の一致に関するおもしろい振る舞いについては,明日の記事で紹介する.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2013-01-10 Thu

■ #1354. 形容詞と副詞の接触点 [adverb][adjective][flat_adverb][syntax]

形容詞と同形の副詞,いわゆる flat_adverb については,本ブログでも様々に取り上げてきた.形容詞と副詞の機能はともに状態を表わすという点で極めて近い関係にあり,しばしばどちらに分類すればよいのか迷うこともある.伝統文法における品詞 (part of speech) あるいは語類 (word class) の分類が不完全であることの証左である.

具体的には,大澤が「形容詞と副詞の接触点」という論文のなかで,6種類の接触点を,豊富な例(主として文学作品より)とともに指摘している.大澤 (3--5) を簡単にまとめよう.

(1) flat adverb (単純形副詞).一般にアメリカ英語にはるかに多く,用法も拡大していると言われ,話し言葉,特に教養のない人の話し言葉に特徴的とされる.「#982. アメリカ英語の口語に頻出する flat adverb」 ([2012-01-04-1]) を参照.ex. Now the Picton boat began to swing round steady, pointing out to sea.---K. Mansfield, The Voyage.

(2) 副詞代用の形容詞.やはりアメリカ英語の俗語や口語に特に多く,その遠因は (1) に帰せられるだろう.関連して,「#984. flat adverb はラテン系の形容詞が道を開いたか?」 ([2012-01-06-1]) や「#1172. 初期近代英語期のラテン系単純副詞」 ([2012-07-12-1]) を参照.ex. His shoes and clothing were wet through and icy cold.---O. Henry, The Last Leaf.

(3) 状態動詞.stand (立っている)という状態には get to stand (立つ)という動作が先行する.状態動詞の表わす意味は,先行する動作の意味を組み込んでいないという点が特徴的である.両者の区別が微妙であることは,「状態=形容詞」と「動作=副詞」との区別が微妙であることにつながる.ex. The old man sat motionless.---B. Malamud, The Mourners.

(4) 感覚動詞.主語と「…である」の関係に立つのが特徴.ex. His tongue felt dry and large, as though covered with a fine hairy growth, and it tasted bitter in his mouth.---J. London, Love of Life.

(5) 動作・変化の動詞.「変化して…の状態になる」の意で,やはり主語とイコールの関係に立つ.ex. He noticed companion, and became crestfallen all at once.---J. Conrad, Heart of Darkness.

(6) 叙述同格語.「完全文に述詞として形容詞が添加されて,主動詞の示す動作と同時的状態,あるいはその結果的状態を示す」(大澤, p.5).ex. Her dark hair waved untidy across her broad forehead.---J. Galsworthy, The Apple Tree.

多くの例を挙げたうえで,大澤 (5) は以下のように結ぶ.

形容詞と副詞との間の混乱の源はこの両品詞が過去のある段階において同形であったことによる.後に -ly をつけることによって大部分の副詞は形態的に形容詞から独立して一部の副詞は -ly をつけないまま今日まで存続している.これがいわゆる Flat adverb (単純形副詞)である.この種の副詞の大部分は「状態」を示すが,これは be と link するので形容詞に近く,またそのため -ly の副詞語尾を排除してきたとも考えられる.

現代英語では「状態」を示す語はほぼ形容詞と感じられるが,副詞も「状態」を示すことがある.つまり両品詞にまたがる故に,この際学校文法の領域を脱して,「状態詞」といったような術語を設定したらどうであろうか.いずれにせよ,形容詞か副詞か区別せねばならないところに問題があるのである.

似たような議論を「#981. 副詞と形容詞の近似」 ([2012-01-03-1]) でも取り上げたので,要参照.また,今回の問題と linking verb の拡大との関係については,「#995. The rose smells sweet. と The rose smells sweetly.」 ([2012-01-17-1]) で少しく触れてある.

同じ筆者による,関連する論文 (Osawa) も参照.

・ 大澤 銀作 「形容詞と副詞の接触点」 『立正大学人文科学研究所年報』第17号,1979年.3--5頁.

・ Osawa, Ginsaku. "A Study of the Distinguishing Adverbs & the Distinguishing Adjectives." 『立正大学文学部論叢』 49 (1974): 21--49.

2012-12-21 Fri

■ #1334. 中英語における名詞と動詞の数の不一致 [number][agreement][noun][inflection][syntax]

現代英語には,名詞と動詞のあいだの数の不一致という問題がある.「#312. 文法の英米差」 ([2010-03-05-1]) の (3) で示した通り,イギリス英語では team, audience, board, committee, government, the public のような集合名詞は,話者が一体として単数とみなせば対応する動詞も単数形で一致し,複数とみなせばで複数形で一致する.一方,アメリカ英語では名詞の形態のみに依存するといわれ,動詞は単数形で一致する.

現代英語の数の不一致の用例には,ほかにも,someone や everyone などの不定代名詞が複数で動詞に一致する例,配分単数の例,数が直近の語に影響される「牽引」の現象,There's 構文など,様々な種類ものが見られる.これらの一部については,武藤に拠って「#1144. 現代英語における数の不一致の例」 ([2012-06-14-1]) で概説した.

では,この数の不一致の問題の起源はどこにあるのか.少々,歴史を遡ってみたい.今回は,中英語における folk, people, host などの集合名詞の振る舞いを中心に見てみよう.Mustanoja (62--63) を要約すると以下のようになる.

古英語では,folk のような集合名詞は,従属節では複数動詞と一致するのが優勢だったが,独立節では単数動詞と一致するのが規則だった.後者に複数での一致が見られるようになるのは,11世紀以降である.中英語期に入ると,徐々に両用法が入り乱れてくるものの,一般的にいえば,初期は独立節ではいまだ単数での一致が多いが,後期中英語にかけていずれの種類の節でも複数での一致が規則となってゆく.folk, people などの本来的に指示対象が複数である集合名詞に比べれば,country, court などの比喩的に複数を表わす集合名詞は,この流れに乗るのが遅かった.

Mustanoja の概説は一般論であり,個々には例外もある.例えば,最近見つけた例では,Chaucer, CT. Pri. l. 626 で peple が単数形 was と一致している.

Unnethe myghte the peple that was theere

This newe Rachel brynge fro his beere.

冒頭で述べたように,名詞と動詞の数の不一致の問題には様々な種類があり,集合名詞に限っても people タイプと country タイプとを区別する必要がありそうだ.節の種類による場合分けも必須だろう.数の不一致の歴史的発展を追うといっても,一筋縄ではいかないようだ.

・ 武藤 光太 「英語の単数形対複数形について」『プール学院短期大学研究紀要』33,1993年,69--88頁.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2012-08-24 Fri

■ #1215. 属格名詞の衰退と of 迂言形の発達 [word_order][syntax][genitive][lexical_diffusion][statistics][synthesis_to_analysis]

昨日の記事「#1214. 属格名詞の位置の固定化の歴史」 ([2012-08-23-1]) で,中英語における被修飾名詞に対する属格名詞の位置の固定可について見たが,前置であれ後置であれ,属格名詞そのものが同時期に衰退していったという事実を忘れてはならない.属格名詞を用いた A's B の代わりに B of A というof による迂言形が発達し,前者を脅かした.この交替劇は,大局から見れば,総合から分析へ (synthesis_to_analysis) という英語史の潮流に乗った言語変化である.

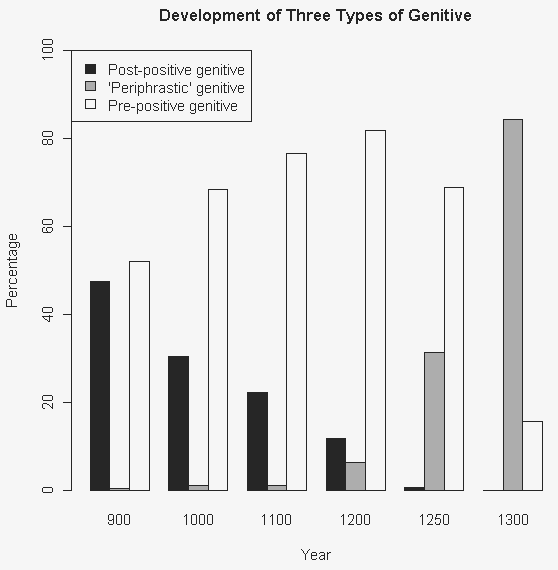

Fries (206) に与えられている表は,古英語から中英語にかけて3種類の属格(前置属格,of 迂言形,後置属格)がそれぞれどの程度の割合で用いられれたかを示す統計値である.これをグラフ化してみた.

| Post-positive genitive | 'Periphrastic' genitive | Pre-positive genitive | |

|---|---|---|---|

| c. 900 | 47.5% | 0.5% | 52.0% |

| c. 1000 | 30.5% | 1.0% | 68.5% |

| c. 1100 | 22.2% | 1.2% | 76.6% |

| c. 1200 | 11.8% | 6.3% | 81.9% |

| c. 1250 | 0.6% | 31.4% | 68.9% |

| c. 1300 | 0.0% | 84.5% | 15.6% |

グラフからは,3種類の属格の交代劇が一目瞭然である.古英語の終わりにかけて後置属格が衰退するにともなって前置属格が伸長し,その後13世紀中に of 迂言形が一気に拡大して前置属格を置き換えてゆく.of 迂言形の拡大については,Mustanoja (74--76) が詳しい.

・ Fries, Charles C. "On the Development of the Structural Use of Word-Order in Modern English." Language 16 (1940): 199--208.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2012-08-23 Thu

■ #1214. 属格名詞の位置の固定化の歴史 [word_order][syntax][genitive][lexical_diffusion][statistics]

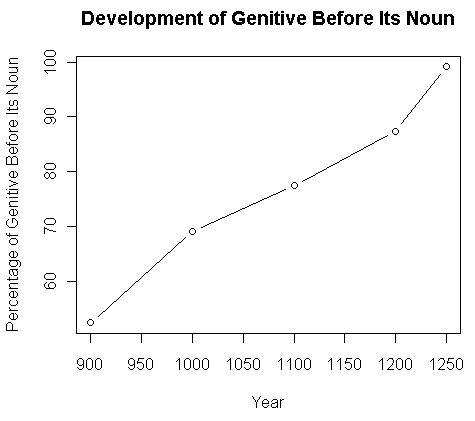

「#132. 古英語から中英語への語順の発達過程」 ([2009-09-06-1]) と昨日の記事「#1213. 間接目的語の位置の固定化の歴史」 ([2012-08-22-1]) に引き続き,Fries の研究の紹介.今回は,属格名詞が被修飾名詞に対して前置されるか後置されるかという問題について.

c900--c1250年の発展について,次のような結果が得られた (Fries 205) .

| c. 900 | c. 1000 | c. 1100 | c. 1200 | c. 1250 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Genitive before its noun | 52.4% | 69.1% | 77.4% | 87.4% | 99.1% |

| Genitive after its noun | 47.6% | 30.9% | 22.6% | 12.6% | 0.9% |

早くも13世紀には,属格名詞の前置が固定可されていたことがわかる.

関連して,17世紀後半に属格名詞ではなく通格名詞(単数でも複数でも)が他の名詞に前置されてそのまま修飾語として用いられる例 (ex. school teacher, examination paper) が現われるが,修飾語と被修飾語の位置関係が固定されていなければ不可能な統語手段である (206) .

これまでに動詞と直接目的語と間接目的語の位置関係,属格名詞と被修飾名詞の位置関係の歴史について見てきたことになるが,いずれも遅くとも中英語の終わりまでには現代英語的な語順に固定していたことがわかる.中英語は,語順の固定可が著しく進んだ時代と結論づけてよいだろう.

・ Fries, Charles C. "On the Development of the Structural Use of Word-Order in Modern English." Language 16 (1940): 199--208.

2012-08-22 Wed

■ #1213. 間接目的語の位置の固定化の歴史 [word_order][syntax][lexical_diffusion][statistics]

[2009-09-06-1]の記事「#132. 古英語から中英語への語順の発達過程」で取り上げた Fries の調査は,英語の語順の発達に関する重要な研究である.先の記事では,動詞に対する直接目的語の相対的な位置に関する通時的推移のみを取り上げたが,Fries はほかにも直接目的語や動詞に対する間接目的語の相対的な位置や,被修飾名詞に対する形容詞や属格名詞の相対的な位置をも対象としている.今回は前者について紹介する.

古英語からは,900--1000年の範囲のコーパスより2558例を集めた F. C. Cassidy の調査結果を参照している.間接目的語と直接目的語の位置関係について,前者が名詞か代名詞か両者を含むかにより,次の統計値を得た (202) .

| OE Corpus (900--1000) | Dative-object before acc-obj. | Dative-object after acc-obj. |

|---|---|---|

| Nouns | 249 (64.0%) | 140 (36.0%) |

| Pronouns | 674 (82.8%) | 141 (17.2%) |

| Both together | 923 (76.6%) | 281 (23.3%) |

全体として間接目的語の前置される傾向が目立ち,とりわけ代名詞の場合には,それが著しい.この傾向は,c1200年の初期中英語コーパスにおいても際立っており(約8割が前置),かなり早い時期から明確なパターンだったことがわかる.

間接目的語と動詞の位置関係については,古英語および初期中英語のコーパスから次の結果を得た (202) .

| OE Corpus (900--1000) | Dative-object before the verb | Dative-object after the verb |

|---|---|---|

| Nouns | 95 (27.6%) | 249 (72.4%) |

| Pronouns | 495 (48.7%) | 518 (51.3%) |

| Both together | 587 (43.4%) | 767 (56.6%) |

| EME Corpus (c1200) | Dative-object before the verb | Dative-object after the verb |

| Nouns | 26 (23.0%) | 88 (77.0%) |

| Pronouns | 218 (43.0%) | 288 (57.0%) |

| Both together | 244 (39.4%) | 376 (60.6%) |

古英語では必ずしも明確な傾向を示すわけではないが,動詞の後位置のほうが優勢である.この傾向は,初期中英語で拡大されてゆく.

上に述べた間接目的語の相対的位置の傾向は後期中英語にかけて強化され,現代英語に見られるような「動詞の後,直接目的語の前」という規則が15世紀後半までに確立していった (203) .

・ Fries, Charles C. "On the Development of the Structural Use of Word-Order in Modern English." Language 16 (1940): 199--208.

2012-08-17 Fri

■ #1208. フランス語の英文法への影響を評価する [french][syntax][inflection][synthesis_to_analysis][norman_conquest][me][word_order][idiom][contact][french_influence_on_grammar]

中英語期,フランス語は英語の語彙に著しい影響を及ぼした.また,綴字においても相当の影響を及ぼした.しかし,形態や統語など文法に及ぼした影響は大きくない.

中英語に起こった文法変化そのものは,きわめて甚大だった.名詞,形容詞,代名詞,動詞の屈折体系は,語尾音の消失や水平化や類推作用により簡略化しながら再編成された.文法性はなくなった.語順がSVOへ固定化していった.しかし,このような文法変化にフランス語が直接に関与したということはない.

たしかに,慣用表現 (idiom) や語法といった広い意味での統語論で,フランス語の影響(の可能性)をいくつか指摘することはできる (Baugh and Cable, p. 167 の注15を参照).しかし,フランス語が英語語彙の分野に及ぼした影響とは比べるべくもない.全体として,フランス語の英語統語論への直接的な影響は僅少である.

しかし,間接的な影響ということであれば,[2012-07-11-1]の記事「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」で取り上げたフランス語の役割を強調しなければならない.フランス語の英文法への影響は,屈折の摩耗と語順の固定可の潮流を円滑に進行させるための社会言語学的な舞台を整えた点にこそ見いだされる.Baugh and Cable (167) の評価を引用する.

It is important to emphasize that . . . changes which affected the grammatical structure of English after the Norman Conquest were not the result of contact with the French language. Certain idioms and syntactic usages that appear in Middle English are clearly the result of such contact. But the decay of inflections and the confusion of forms that constitute the truly significant development in Middle English grammar are the result of the Norman Conquest only insofar as that event brought about conditions favorable to such changes. By removing the authority that a standard variety of English would have, the Norman Conquest made it easier for grammatical changes to go forward unchecked. Beyond this it is not considered a factor in syntactic changes.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-06-14 Thu

■ #1144. 現代英語における数の不一致の例 [number][agreement][prescriptive_grammar][syntax][singular_they]

主語となる名詞の示す数と,対応する動詞の示す数が一致しない例は,古い段階の英語にも現代英語にも数多く認められる.現代英語におけるこの問題の代表としては,[2012-03-16-1]の記事で取り上げた singular they などが挙げられよう.Reid に基づいた武藤 (85--86) によれば,数の不一致の例は,3種類に分けられる.以下,各例文で,不一致の部分を赤で示した.

(A型) 実体の焦点は単数;数の焦点は複数

・ At ADT (security systems) 98 years' experience have taught us that no one alarm device will foil a determined burglar.

・ Five years ago 5 per cent of tax returns were subject to review. Today, only one per cent are subject to review.

・ The whole process of learning a first and second language are so completely different. (Laura Holland)

・ Rudolph is especially effective in crowd scenes like the opening, where movement of people and camera are delicately braided, where odd characters flutter through the background unemphasized. (Stanley Kauffman, The New Republic)

(B型) 実体の焦点は複数;数の焦点は単数

・ The sex lives of Roman Catholic nuns does not, at first blush, seem like promising material for a book. (Newsweek)

・ Two million dollars comes from corporations and foundations, but almost $400,000 from private gifts. (The New York Times)

・ Two drops deodorizes anything in your home. (Air freshner advertisement)

・ For one thing, the player is much closer to the instrument than the listener, and the sounds he hears is thus a different sound. (John Holt, Instead of Education)

(C型) and で連結された2個の実体;数の焦点は単数

・ Gas and excess acid in your stomach is what we call Gasid Indigestion. (Alka-Seltzer commercial)

・ We know that the company's destiny and ours is the same.

・ Galloping horses and thousands of cattle is not necessary to cinema; I call that photography. (Alfred Hitchcock, radio interview)

・ I just want you to know that this whole Watergate situation and the other opportunities was a concerted effort by a number of people. (Jeb Magruder, Newsweek)

以上の例は,いずれも実体の数と,観念の上で焦点化される数との不一致として説明される.A型の各例文でいえば,主語となる名詞句の主要部が指している実体は単数だが,共起している 98 years', tax returns, a first and second language, people and camera が複数を喚起するため,それに引かれて動詞も複数で呼応しているということである.

言語の社会的,規範遵守的,論理的な側面と,個人的,規範逸脱的,文体的な側面とのせめぎ合いと言ったらよいだろうか.武藤 (87) のことばを借りれば,次のようになる.

名詞形の数の話者が置く焦点によって動詞との呼応が何れかに分れるのはそれなりの根拠が存在している点を考えると,この呼応は話者の idiosyncratic な言語感覚,stylistic な好みによっているとも思われるが,もっと大きな言語行為として把えると,話者が形態上の呼応にとらわれずに自由に,単数あるいは複数の呼応を決めて行こうとする言語表現の1つの傾向だと思われる.

・ 武藤 光太 「英語の単数形対複数形について」『プール学院短期大学研究紀要』33,1993年,69--88頁.

・ Reid, Wallis. Verb and Noun Number in English: A Functional Explanation. London: Longman, 1991.

2012-04-10 Tue

■ #1079. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (3) [french][language_myth][word_order][syntax][inflection]

##626,1077,1078 に引き続き,Rivarol のフランス語優勢説の話題.昨日の記事[2012-04-09-1]の (3) で,Rivarol によると,フランス語の「明晰さ」とは,屈折の欠如と関連するSVOの固定した語順そのものであることを紹介した.また,明晰さの根拠をこの点に求めるのであれば,むしろ英語のほうがより明晰であるということを指摘した.今日はこの観点から,Rivarol の説を批評したい.

まず,屈折ということでいえば,名詞,代名詞,動詞,形容詞のいずれの語類においても,英語よりフランス語のほうが屈折の種類は多い.フランス語を屈折語と呼ぶには抵抗があるかもしれないが,英語に比べれば屈折的であるとはいってよい.関連して,諸言語にフランス単語が借用されても語形は比較的よく保たれているという指摘については,近代語の単語が近代に借用される場合には概ね当てはまることであり,フランス語に限った話しではない.

次に,SVOの固定した語順,とりわけ主語の第1の位置についても,これはフランス語の専売特許ではなく,むしろ英語にこそよく当てはまる統語規則である.実際,昨日の Rivarol からの引用部分だけをみても,Lodge (24) の指摘するように, "C'est de là que résulte cette admirable clarté" の que 節内では主語と動詞が倒置されている.同様に,形式張った文体では,"aussi furent-elles merveilleuses pour les oracles" に見られるように,主語と動詞の倒置はごく普通に見られる (Lodge 26--27) .これらの例は,"on a beau, par les mouvements les plus variés et toutes les ressources du style, déguiser cet ordre, il faut toujours qu'il existe" 「最も変化に富んだ移動やあらゆる語法の手段を用いてこの語順を隠そうとしても無駄であり,この語順は常に存在する定めなのである」という Rivarol の主張とは完全に反することになる.

このように Rivarol の説を言語学的に批判することはたやすく,実際に批判はなされてきたようだが,それでも一旦根づいてしまうと,ちょっとやそっとの反論ではくつがえされないのが神話というものである.不思議なのは,フランス語を母語として愛する人々のみがこの神話を抱いているということであればまだ理解できるのだが,英語話者ですら同じ神話を抱いている者が少なくないし,場合によっては言語学者ですら神話に呑まれてしまっているということだ (Lodge 25--26) .Rivarol の神話の言語学的批判はたやすくとも,なぜその神話が広く受け入れられるようになったのかという問いに答えるには,別途,言語と国家という社会言語学的なアプローチが必要になってくるだろう.言語の研究としては,このような話題までを射程に入れる必要があると思う.

・ Rivarol. Discours sur l'universalité de la langue française. Ed. Hubert Juin. Paris: P. Belfond, 1966.

・ Lodge, Anthony. "French is a Logical Language." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 23--31.

2012-04-09 Mon

■ #1078. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (2) [french][language_myth][word_order][syntax][inflection]

昨日の記事[2012-04-08-1](及び[2011-01-13-1]の記事「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」)に引き続き,Rivarol の名(迷)文句 Ce qui n'est pas clair n'est pas français 「明晰ならざるものフランス語にあらず」の背景についての話題.Rivarol は,他言語(主に英語やラテン語)や他方言と比べて,フランス語のどのような言語特徴を優れていると考えていたのだろうか.発音,語形,統語よりそれぞれ1点ずつ取り上げよう.

(1) フランス語の発音は,南フランスの方言よりも母音が多種でよく鳴り響き,北フランスの方言よりも滑らかである.無音の e は,声帯の最後の振動と比較され,わずかな調和を生み出す (119) .

(2) 現代の諸言語に伝わるラテン語の語形は往々にして崩れており,原形を復元することが困難だが,諸言語に借用されているフランス語の語形は,少なくとも綴字上はよく判別できる (102) .Rivarol は,特に英語に借用されていながらも綴字上の自律性を失っていないフランス単語を念頭に論じている.屈折接尾辞の豊富だったラテン語の語形が屈折の崩壊とともに崩壊していったのに対して,フランス語は屈折に依存しておらず,語形=語幹という明晰な関係を保っているからだという考えのようである.ラテン語に見られるような激しい屈折の作用はむしろ明晰さを損なうという議論は,次の (3) にも関係してくる.

(3) フランス語の明晰さは,何よりもSVOの語順の厳守によって確保されている.SVOの語順は,「直接的で必然的に明晰で」あり,「自然の論理」にかなっており,人間の「常識」と「理性」にも沿っているという.目的語を前置する統語法は理性ではなく感情や情熱を優先させる手段であり,フランス語以外の多くの言語がこの悪弊に陥っている.屈折の発達したラテン語などは,語順が固定していないために,むしろこの悪弊に陥りやすい.

原文を読んで初めて知り驚いたのだが,くだんの名文句にある "clair" とは実のところSVOの語順のことにほかならないのである.だが,(2) にも (3) にも関連する屈折の欠如と語順の固定ということでいえば,皮肉にも,英語のほうがフランス語よりも上手である.いや,英語はこの方面では印欧語族中,最先端をいっている([2011-02-12-1]の記事「#656. "English is the most drifty Indo-European language."」を参照).Rivarol が英語の形態論と統語論に完全に無知だったとは思えないだけに,この発言には首をかしげざるを得ない.

明日も議論を続けるが,ここで Rivarol の名文句を,前後の文脈も合わせて引用しておきたい.文脈を知ると理解の仕方も変わるものである.

Ce qui distingue notre langue des langues anciennes et modernes, c'est l'ordre de la construction de la phrase. Cet ordre doit toujours être direct et nécessairement clair. Le français nomme d'abord le sujet du discours, ensuite le verbe qui est l'action, et enfin l'objet de cette action : voilà la logique naturelle à tous les hommes; voilà ce qui constitue le sens commun. Or cet ordre, si favorable, si nécessaire au raisonnement, est presque toujours contraire aux sensations, qui nomment le premier l'objet qui frappe le premier. C'est pourquoi tous les peuples, abandonnant l'ordre direct, ont eu recours aux tournures plus ou moins hardies, selon que leurs sensations ou l'harmonie des mots l'exigeaient; et l'inversion a prévalu sur la terre, parce que l'homme est plus impérieusement gouverné par les passions que par la raison.

Le français, par un privilège unique, est seul resté fidèle à l'ordre direct, comme s'il était tout raison, et on a beau, par les mouvements les plus variés et toutes les ressources du style, déguiser cet ordre, il faut toujours qu'il existe; et c'est en vain que les passions nous bouleversent et nous sollicitent de suivre l'ordre des sensations : la syntaxe française est incorruptible. C'est de là que résulte cette admirable clarté, base éternelle de notre langue. Ce qui n'est pas clair n'est pas français; ce qui n'est pas clair est encore anglais, italien, grec ou latin. Pour apprendre les langues à inversion, il suffit de connaître les mots et leurs régimes; pour apprendre la langue française, il faut encore retenir l'arrangement des mots. On dirait que c'est d'une géométrie tout élémentaire, de la simple ligne droite, que s'est formée la langue française, et que ce sont les courbes et leurs variétés infinies qui ont présidé aux langues grecque et latine. La nôtre règle et conduit la pensée; celles-là se précipitent et s'égarent avec elle dans le labyrinthe des sensations et suivent tous les caprices de l'harmonie : aussi furent-elles merveilleuses pour les oracles, et la nôtre les eût absolument décriés. (112--13)

・ Rivarol. Discours sur l'universalité de la langue française. Ed. Hubert Juin. Paris: P. Belfond, 1966.

2012-02-11 Sat

■ #1020. nor ... nor の相関構文 [syntax][negative]

現代英語には so ... that や if ... then や both ... and をはじめとして,様々な相関構文が用意されている.接続詞どうし,あるいは接続詞と指示副詞が対になって,構造をなすものだ.

このような相関構文は古英語より盛んであり,[2011-07-18-1]の記事「#812. The sooner the better」で示したように,当時は対をなす両方の語が同形であるものが少なくなかった (ex. þā ... þā "when ..., (then)",þǣr ... þǣr "where ..., (there)", ge ... ge "both ... and", ne ... ne "neither ... nor") .その記事で,同じ語を両側に用いる相関構文で現在にまで残っているのは The sooner ... the better のタイプくらいではないかと述べたが,そんなことはなかった.

すぐに思いつくものとして as ... as がある.これには,[2011-03-21-1]の記事「#693. as, so, also」で見たように,so ... so などのヴァリエーションもあった.

そして,もう1つはかなり珍しく古めかしいが,標題に掲げた nor ... nor なる構文がある.neither ... nor と同義で,近現代から次のような例文がみつかる.

・ Nor silver nor gold can buy it. (金銭であがないえない.)

・ Nor he nor I was there. (彼も私もそこにいなかった.)

・ I nor fear her frown nor trust her smile. (彼女の不機嫌を恐れはしないし,また彼女のほほえみを信用もしない.)

・ Nor heaven nor earth have been at peace to-night. (今夜は天も地も平和ではなかった (Shak., Caesar 2.2.1).)

一見すると,古英語 ne ... ne と似ており,同じくらい古い表現なのだろうかと疑ってしまうが,先行する別の否定辞を伴わない用法としては近代に入ってからである.OED "nor", conj.1 2. b. に "Introducing both alternatives" Chiefly poet. とあり,初例は1576年だ.本来は ne などが先行しており,否定文だということが示されている統語的文脈でしか,nor ... nor が現われなかったものである.なお,この ne が先行している文脈での nor ... nor の構文は,初期中英語から現在にまで連綿と続いている.中英語では,MED "nor" (conj.) に例文があるし,現代英語では They did not wait for you, nor for me, nor for anybody. などの例がある.

したがって,nor ... nor 単独で相関構文をなす用法は,古英語にまで遡るわけではないが,現代英語に残る,唯一とはいわずとも数少ない同形繰り返しによる相関構文の1つといえるだろう.ただし,これは,従属相関構文をなす他例と異なり,等位相関構文である.これを認めるのであれば,[2011-07-12-1]の記事で扱った what with A and what with B も認めることになろうか.

2012-02-05 Sun

■ #1014. 文明の発達と従属文の発達 [syntax][language_change][civilisation][causation][literacy]

言語史において,従属文は歴史が浅いといわれる.従属構造は,文明が高度に発達し,思考や表現が洗練されて初めて出現するものだ,ということが,文献上でしばしば指摘されている.たとえば,最近,出会ったものとして2点引用しよう.

従文(従属文,dependent clause)は従属接続詞または関係詞によって導かれる.言語の発達史上,従文は人間の表現能力がより高度に発展した段階で生じた.〔中略〕言語史的にはまず並置法が,のちにより複雑な従位法が発達した.(下宮,p. 57)

La comparaison des langues indo-européennes montre que la proposition relative est une acquisition tardive, et l'observation synchronique indique que le type d'expansion représenté par les propositions subordonnées ne s'impose, dans certaines communautés, que sous la pression de besoins nouveaux apportés par la culture occidentale. (Martinet 179)

印欧語の比較により,関係節は遅れて獲得されたものであることが明らかにされているし,共時的な観察により,従属節の示す種類の拡大過程は,ある共同体では,西洋文化によってもたらされる新しい必要の圧力のもとでしか現われない.

ここで考慮する必要があるのは,下宮氏のいう「人間の表現能力がより高度に発展した段階」や,Martinet のいう「西洋文化によってもたらされる新しい必要の圧力のもとでしか」という表現に含意されているように思われる文明の発達と,複雑な統語構造の1例としての従属文の発達とは,いかなる関係にあるかということである.

少なくとも印欧語の文脈では,Martinet の言うように,従属節の発達が印欧諸語の発達の比較的遅い段階に見られるというのは客観的な事実である.つまり,文明の発達と従属文の発達とが時間的におよそ符合することは確かだ.しかし,時間的な符合は,即,因果関係を含意するわけではない.両者の間に因果関係はあるのか,ないのか.あるとすれば,どの程度の因果関係なのか.印欧語以外の文脈ではどうなのか.

直感的には,文明が発達することによって,社会が複雑化し,それに伴って指示対象や思考の様式も複雑化し,それに伴って対応する言語表現も複雑化するというのは,自然のように思われる(Martinet は,蒸気船の発明に伴う le bateau qui marche à la vapeur という表現を例に挙げている).

別のステップを思い描くこともできる.文明が発達すると,知識の集積と情報の伝達の必要が増大する.その必要に応えるための主たる媒体が言語,特に書きことばだとすれば,物事や出来事の関係を正確に記すための論理的な表現法が必要となる.そこで,その目的を達するのに必要な統語,形態,句読法などが新たに作り出されることになるが,その統語的な刷新の1つとして従属文の発達ということがあったのではないか.

しかし,文明の発達と従属文の因果関係を実証することは極めて難しい.両方の発達とも,一夜にしてではなく相当の長さの時間をかけて起こったものであり,そのあいだに他の多くの要因が紛れ込んだ可能性があるからだ.間接的な因果関係がありそうだというところはまでは提起できても,因果関係を示す事実を挙げながら説得力をもって論じるということは難しそうだ.

ただし,関連して興味深い例があるので示しておこう.池内 (59) のいうように,併合+標示付けや回帰的階層的句構造は人の言語を特徴づけるものであり,複雑な統語構造の発達は潜在的にどの言語でも可能である.しかし,複雑な統語構造が顕在化するかどうかは言語によって異なり,そこには文化的な要因も関わっているかもしれない.アマゾン流域の狩猟採集民族によって話されるピラハー語には回帰的な埋め込み構造がないとされ,研究者の注目を集めているが,池内 (59) によれば,「ピラハー語には,他の言語と同様に,(回帰的操作としての)併合と標示付けはあり,階層的句構造は生み出されるが,文化的な制約で回帰的な埋め込み構造まではいかない」だけであり「たまたま複雑な回帰がない」にすぎないという.

文明の発達と個別の文化の制約とは異なるとはいえ,言語外の要因によって統語構造という言語内の体系が変化する可能性があるということは,注目すべきである.言語外の要因が語彙や意味に影響を及ぼす例は多く挙げられるが,より抽象的な統語レベルにも同様に影響を及ぼしうるのかという点は,なかなか追究するのが難しい.

この問題については,[2011-01-12-1]の記事「#625. 現代英語の文法変化に見られる傾向」に引用した Leech et al. の主張にも耳を傾けたい.また,文明の発達と言語の発達という点で,[2011-08-25-1]の記事「#850. 書き言葉の発生と論理的思考の関係」も,本記事の話題と関連するかもしれない.

・ 下宮 忠雄 『歴史比較言語学入門』 開拓社,1999年.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

・ 池内 正幸 『ひとのことばの起源と進化』 〈開拓社 言語・文化選書19〉,2010年.

2012-01-17 Tue

■ #995. The rose smells sweet. と The rose smells sweetly. [adverb][adjective][flat_adverb][syntax]

[2012-01-03-1]の記事「#981. 副詞と形容詞の近似」で,The sun shines bright. という構文をどう解釈するか,bright を副詞とみるか形容詞とみるかについて触れた.この問題を別の角度からみると,The sun shines bright. と The sun shines brightly. は,解釈の上でどのように異なるかという問題につながる.先日の記事では,慣用表現として統語分析になじまないと逃げを打ったが,千葉 (80)によれば,実際,この問題は厳密に論じるに値しないと考える研究者も少なくないようである.

とはいえ,文法家が気にかけていることは事実だ.千葉 (80) は,類似する構文の多いことを指摘している.

(1) He died happy / happily.

(2) He arrived safe / safely.

(3) He sat silent / silently.

(4) The wind blew cold / coldly.

(5) He stood silent / silently.

(6) He slept very sound / soundly.

(7) The rose smells sweet / sweetly.

ここで (7) を例に取ると,伝統文法では単純形(=形容詞) sweet を用いるのが通例とされ,動詞 smells は不完全自動詞あるいは linking verb と解釈される.バラの匂いが甘いという読みになる.一方,-ly 形(=副詞) sweetly を用いる例もないではないが,この場合には smells は完全自動詞と解釈される.そして,この場合にはバラの匂い方が甘いという読みになると言われる.しかし,実際上は両者の差は微妙であり,sweetly を用いた場合にも,結局のところ,バラの匂いが甘いという読みとなるのが,一般の話者の感覚である.表出する知的意味に過大な差異を認めることは難しいというべきだろう.

知的意味としては大差なく,どちらでもよいと片付けるのが妥当と思われるが,含蓄的意味には違いが生じるので,もう少し詳しく論じる必要がある.単純形を用いるか -ly 形を用いるかは,力点の置き方に微妙な差を生み出す.単純形だと主語について叙述するという気持ちが強く,-ly 形だと動作の仕方へ関心が向く,という傾向はもちろんあるだろうが,ここから湧き出る文体的効果の違いとはいかなるものだろうか.

一般に形容詞は具体的,端的,力強い表現力をもち,副詞はより抽象的,間接的であるといわれる.形容詞は「いきいき」「きびきび」している.千葉 (81) は次の文で,末尾の連続する形容詞が -ly 形だったら,描写に力強さがなくなるだろうと述べている.

Sometimes there was a lull, and flake after flake descended out of the black night air, silent, circuitous, interminable. (R. L. Stevenson, A Lodging for the Night の冒頭より)

ここで,-ly 形を代用することは完全に文法にかなっており,文の知的意味を損なうこともないが,急に味わいは消え失せる.

副詞を用いるか形容詞を用いるかの違いは,伝統文法の用語でいえば,第1文型と第2文型の差に対応する.つまり,-ly 形と単純形の問題は,動詞とその動詞がとる文型の問題と連結していることがわかる.しかし,上述のように,この差は統語の問題というよりは,文体や修辞の問題としてとらえるほうがよいのかもしれない.

ただし,統語的な問題として扱う余地が残されていることも,最後に触れておきたい.特に米口語において flat adverb が増えてきているという事実は,[2012-01-04-1]の記事「#982. アメリカ英語の口語に頻出する flat adverb」以来,flat_adverb のいくつかの記事で取り上げてきたように本来は語感や語勢の問題だったものが,場合によっては文型の問題へすり替わる可能性を秘めているということを示唆する.千葉 (79) が「Curme のいう様に linking verb が増加の一途をたどるといつてよいのではないか」と評しているとおり,動詞のとる文型の通時的変化という英語史上の問題につながるトピックなのかもしれない.

・ 千葉 庸夫 「表現上からの Predicate Adjective と Adverb」 『岡山大学法文学部学術紀要』第8号,1957年.78--82頁.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow