2018-04-28 Sat

■ #3288. restaurant の発音の英語化 [french][loan_word][pronunciation][spelling_pronunciation][spelling_pronunciation][spelling_pronunciation_gap]

学生から restaurant の <au> 部分が発音されず,2音節となるのはなぜかという質問を受けた.しかし,以下に示すように,この単語には多種多様な発音があり,<au> の部分が曖昧母音 /ə/ として実現される3音節の発音も普通にある.つまり,/ˈrɛstrɒnt/ も /ˈrɛstərɒnt/ もある.

この中間音節の母音は,オリジナルのフランス語では /ɔ/ と明瞭な母音で発音されるが,英語では19世紀初めにこの語が借用された当初から,弱化された /ə/ で発音されていたと思われる.語頭音節と語末音節にそれぞれ第1,第2強勢が置かれるのならば,中間音節は弱音節となり,その母音は弱母音となるはずだからだ.さらに当該音節の弱化が進めば,消失ということになる.

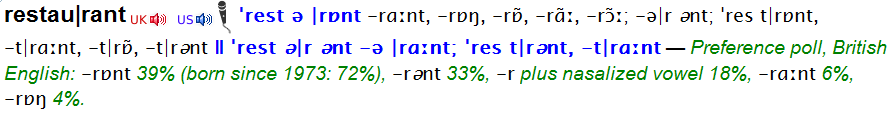

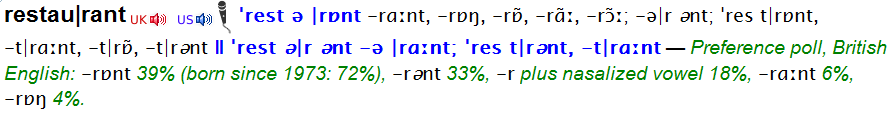

しかし,この語の発音の揺れが激しいのは,実はこの中間音節というよりも,語末音節においてなのである.LPD の発音表記を見てみよう.

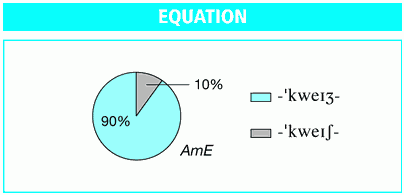

母音の質・量の変異もさることながら,鼻音化しているか否か,有声軟口蓋鼻音 /ŋ/ が付随するか否か,/t/ が実現されているか否か等をめぐって,相当な変異が認められる.表記中のコメントにあるように,イギリス英語の1973年生まれ以降では /-rɒnt/ が大多数となってきているようであり,近年のトレンドと解釈することができる.

歴史的にみれば,この語が借用された当初はオリジナルのフランス語発音を真似て /t/ なしの鼻母音で発音されていたが,時とともに英語化した発音へと推移してきたといえる.まず非英語的な鼻母音が,英語的な有声軟口蓋鼻音 /ŋ/ に置き換えられ,次に綴字発音 (spelling_pronunciation) として /t/ をもつ発音も現われてきたのだろう.しかし,前の発音が後の発音に置き換えられたというのは正確ではなく,前の発音も勢力を弱めながら存続し,後の発音が次々とその上に積み重なってきたと理解すべきである.結果として,累積してきた種々の発音が,現在,並立しているというわけだ.

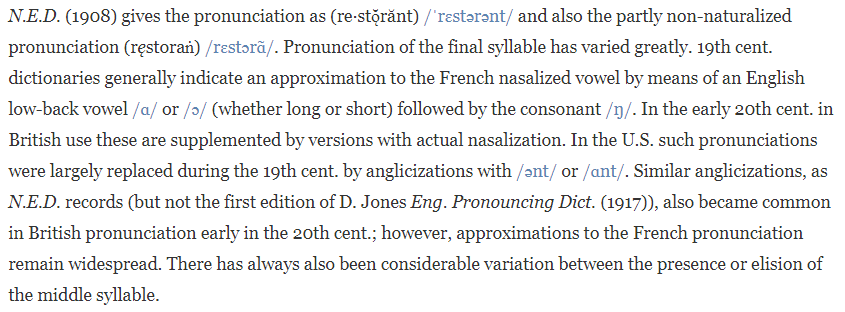

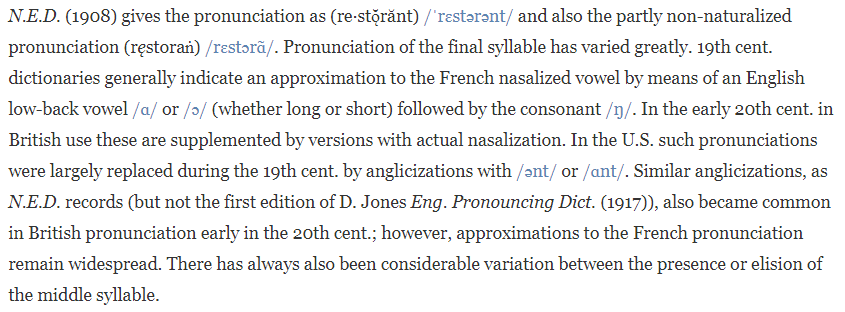

まとめれば,中間音節にせよ語末音節にせよ,いずれもフランス語の原音から次々と英語化する形で変異を増やしてきたということができる.この歴史的な変遷については OED が詳しいので,以下に引用しておこう.

2018-04-28 Sat

■ #3288. restaurant の発音の英語化 [french][loan_word][pronunciation][spelling_pronunciation][spelling_pronunciation][spelling_pronunciation_gap]

学生から restaurant の <au> 部分が発音されず,2音節となるのはなぜかという質問を受けた.しかし,以下に示すように,この単語には多種多様な発音があり,<au> の部分が曖昧母音 /ə/ として実現される3音節の発音も普通にある.つまり,/ˈrɛstrɒnt/ も /ˈrɛstərɒnt/ もある.

この中間音節の母音は,オリジナルのフランス語では /ɔ/ と明瞭な母音で発音されるが,英語では19世紀初めにこの語が借用された当初から,弱化された /ə/ で発音されていたと思われる.語頭音節と語末音節にそれぞれ第1,第2強勢が置かれるのならば,中間音節は弱音節となり,その母音は弱母音となるはずだからだ.さらに当該音節の弱化が進めば,消失ということになる.

しかし,この語の発音の揺れが激しいのは,実はこの中間音節というよりも,語末音節においてなのである.LPD の発音表記を見てみよう.

母音の質・量の変異もさることながら,鼻音化しているか否か,有声軟口蓋鼻音 /ŋ/ が付随するか否か,/t/ が実現されているか否か等をめぐって,相当な変異が認められる.表記中のコメントにあるように,イギリス英語の1973年生まれ以降では /-rɒnt/ が大多数となってきているようであり,近年のトレンドと解釈することができる.

歴史的にみれば,この語が借用された当初はオリジナルのフランス語発音を真似て /t/ なしの鼻母音で発音されていたが,時とともに英語化した発音へと推移してきたといえる.まず非英語的な鼻母音が,英語的な有声軟口蓋鼻音 /ŋ/ に置き換えられ,次に綴字発音 (spelling_pronunciation) として /t/ をもつ発音も現われてきたのだろう.しかし,前の発音が後の発音に置き換えられたというのは正確ではなく,前の発音も勢力を弱めながら存続し,後の発音が次々とその上に積み重なってきたと理解すべきである.結果として,累積してきた種々の発音が,現在,並立しているというわけだ.

まとめれば,中間音節にせよ語末音節にせよ,いずれもフランス語の原音から次々と英語化する形で変異を増やしてきたということができる.この歴史的な変遷については OED が詳しいので,以下に引用しておこう.

2016-05-14 Sat

■ #2574. 「常に変異があり,常に変化が起こっている」 [language_change][variation][diachrony][spelling_pronunciation]

先日,言語変化を扱う授業で,共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony),変異 (variation) と変化 (change) という話題でグループ・ディスカッションしていたところ,あるグループから標題のような見解が飛び出した.例として考えていたのは,often の発音が伝統的な [ˈɒfən] だけでなく,綴字発音 (spelling_pronunciation) として [ˈɒftn] とも発音されるようになってきている変化だ.従来は (= t1) 前者の発音しかなかったが,あるとき (= t2) に後者が現われてから現在に至るまで両発音の間に揺れが見られ,将来のある時点 (= t3) には前者が廃れて後者のみが残るという可能性もないではない.(本当は,従来前者の発音しかなかったというのは不正確であり,詳細は「#379. often の spelling pronunciation」 ([2010-05-11-1]),「#380. often の <t> ではなく <n> こそがおもしろい」 ([2010-05-12-1]) を参照されたいが,議論の簡略化のために,今はそのような前提にしておく).

さて,通常の用語使いでは,t1 → t2 → t3 という通時的な過程について,「→」あるいは「→ →」の部分のことを「変化」と呼び,t2 において見られる揺れを指して「変異」と呼ぶ.しかし,競合する変異形 (variant) の存在しない t1 や t3 の時点においても,理論上,揺れのある「変異」の状態だとみることは不可能ではない.実際上は競合相手が存在しないものの,理論上はゼロの変異形があると仮定する,という見方だ.t2 において2つの変異形が観察されるのは変異形が顕在化しているからであり,t1 や t2 でも見えないだけで変異形は潜在的に存在しているのだ,と議論できる.この考え方は variationist の上をいく,super-variationist とでもいうべきものだ.すべての言語項が,潜在的には常に変異にさらされている,というよりは変異を構成している,といったところか.

変異についてのこの考え方を変化にも応用すると,こちらも常に生じていると見ることができそうだ.2つの時点を比較したときに,見た目には何の変化も生じていなさそうであっても,それはゼロの変化が起こったのだ,と解釈することもできる.つまり,理論的にはあらゆる言語項が常に変化しているのだと仮定することができる.このように考えるのであれば,見た目上変化していない現象も実は変化そのものだということになるから,「なぜ」の問いを立てることができる.この態度は,「#2115. 言語維持と言語変化への抵抗」 ([2015-02-10-1]),「#2220. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由」 ([2015-05-26-1]),「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1]) で触れたように,言語学者は無変化をも説明する責任を負うべきだという,Milroy の主張とも響き合いそうだ.

ゼロの変異,ゼロの変化という考え方にはインスピレーションを得た.

2016-03-19 Sat

■ #2518. 子音字の黙字 [silent_letter][phoneme][grapheme][spelling_pronunciation_gap][spelling][consonant][phonology][orthography][digraph][statistics][haplology][spelling_pronunciation]

磯部 (118) の調べによると,現代英語の正書法において子音字が黙字 (silent_letter) を含む語形は,派生語や屈折形を含めて420語あるという.子音字別に内訳を示すと以下の通り.<b> (24 words), <c> (11), <ch> (4), <d> (17), <f> (2), <g> (41), <gh> (41), <h> (57), <k> (11), <l> (67), <m> (1), <n> (14), <s> (22), <p> (31), <ph> (2), <r> (1), <t> (37), <th> (2), <w> (33), <x> (2) .磯部論文では,これらの具体例がひたすら挙げられており,壮観である.以下,読んでいておもしろかった点,意外だった例などを独断と偏見で抜き出し,紹介したい.

(1) 語末の <mb> で <b> が黙字となる例は「#34. thumb の綴りと発音」 ([2009-06-01-1]), 「#724. thumb の綴りと発音 (2)」 ([2011-04-21-1]), 「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1]),「#1917. numb」 ([2014-07-27-1]) などで挙げてきたが,もう少し例を追加できる.古英語や中英語で <b> (= /b/) はなかったが,後に <b> が挿入されたものとして limb, crumb, numb, thumb がある.一方,かつては実現されていた <b> = /b/ が後に無音化した例として,climb, bomb, lamb, comb, dumb, plumb, succumb がある.<mb> の組み合わせでも,rhomb (菱形), zimb (アブの一種), iamb (弱強格)などの専門用語では <b> が発音されることもある.

(2) 「#2362. haplology」 ([2015-10-15-1]) の他の例として,mineralogy < mineralology, pacifism < pacificism, stipend < stipi-pendium, tragicomedy < tragic comedy がある.

(3) perhaps はくだけた発音では /præps/ となり,<h> は黙字となる.

(4) iron において,アメリカ英語では <r> は発音されるが,イギリス英語では <r> が無音の /ˈaɪən/ となる.

(5) kiln

は綴字発音 (spelling_pronunciation) の /kɪln/ が普通だが,中英語期に <n> が無音となった歴史的な発音 /kɪl/ もある.同様に Milne も /mɪln/ が普通だが,Jones の発音辞典 (1967) では /mɪl/ のみが認められていたというから,綴字発音はつい最近のことのようだ.

(6) Christmas は注意深い発音では /ˈkrɪstməs/ となり <t> は黙字とならない.このような子音に挟まれた環境では,歴史的に <t> は無音となるのが通常だった (see 「#379. often の spelling pronunciation」 ([2010-05-11-1])) .

(7) 航海用語としての southeast, northeast では <th> は無音となる./saʊ ˈiːst/, /nɔːr ˈiːst/ .

この論文を熟読すると,君も黙字のプロになれる!

・ 磯部 薫 「Silent Consonant Letter の分析―特に英語史の観点から見た場合を中心として―」『福岡大学人文論叢』第5巻第1号, 1973年.117--45頁.

2016-01-25 Mon

■ #2464. 音変化の原因 [phonetics][phonology][causation][language_change][substratum][spelling_pronunciation][folk_etymology][hypercorrection][assimilation][dissimilation][terminology][epenthesis]

音変化は言語の宿命ともいえるほど普遍的なものであり,古今東西,これを免れた言語はない.それくらい遍在していながらも,その原因がいまだに明らかとされていないのが不思議といえば不思議である.そもそも,「意味」を伴わない音(韻)が変化するというのはどういうことなのか.語彙や意味が変化するというのは理解しやすいが,音が変化することで誰が何の得をするというのか.言語学の最も難解かつ魅力的な問題である.

音変化の原因については,古くから様々な説が唱えられてきた.Algeo and Pyles (34--35) を参照して,いくつか代表的なもの を紹介しよう.

まず,2つの言語AとBが接触し,言語Aの話者が言語Bを不完全に習得したとき,Aの発音の特徴がBへ持ち越されるということがある.換言すれば,新しく獲得される言語に,基層言語の発音特徴が導入されるケースだ.これは,基層言語仮説 (substratum_theory) と呼ばれる.逆に,上層言語の発音特徴が基層言語に持ち越され,結果的に後者に音変化が生じる場合には "superstratum theory" と呼ばれる.

なるべく音が互いに体系内で等間隔となるよう微調整が働くのではないかという "phonological space" (音韻空間)の観点からの説もある.日本語のように前舌母音として [i, e] をもち,後舌母音として [u, o, ɑ] をもつ母音体系は,よく均衡の取れた音韻空間であり,比較的変化しにくいが,均衡の取れていない音韻空間を示す言語は,均衡を目指して変化しやすいかもしれない.

音の同化 (assimilation) や異化 (dissimilation),脱落 (elision) や介入 (intrusion),ほかに「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」 ([2011-05-06-1]) で示したような各種の音韻過程の背後には,いずれも "ease of articulation" (調音の容易さ)という動機づけがあるように思われる.古くから唱えられてきた説ではあるが,もしこれが音変化の唯一の原因だとすれば,すべての言語が調音しやすい音韻の集合へと帰着してしまうことになるだろう.したがって,これは,いくつかありうる原因の1つにすぎないといえる.

話者の意識がある程度関与する類の音変化もある.「#192. etymological respelling (2)」 ([2009-11-05-1]) で語源的綴字 (etymological_respelling) の例として触れたように,comptroller の中間子音群が [mptr] と発音されるようになったとき,ここには一種の spelling_pronunciation が起こったことになる.また,「#2174. 民間語源と意味変化」 ([2015-04-10-1]) でみたように,chaise longue が chaise lounge として発音されるようになったのは,民間語源 (folk_etymology) によるものである.

威信ある発音への意識が強すぎることによって生じる過剰修正 (hypercorrection) も,音変化の1要因と考えられる.talkin' や somethin' のような g の脱落した発音を疎ましく思うあまり,本来 g が予期されない環境でも g を挿入して [ɪŋ] と発音するようなケースである.例えば chicken や Virgin Islands が,それぞれ chicking, Virging Islands などと発音が変化する.関連して,rajah, cashmere, kosher などの歯擦音に,本来は予期されなかった /ʒ/ が現われるようになった過剰一般化 (overgeneralization) もある.

様々な仮説が提案されてきたが,いずれも単独で音変化を説明し尽くすことはできない.常に複数の要因が関与していること (multiple causation of language change) を前提とする必要があろう.

音変化の原因に限らず,より一般的に言語変化の原因に関しては「#442. 言語変化の原因」([2010-07-13-1]) を参照されたい.

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

2015-12-25 Fri

■ #2433. advisor の綴字と発音の相互作用 [suffix][pronunciation][spelling][spelling_pronunciation][agentive_suffix][agentive_suffix]

綴字と発音の相互作用について,「#894. shortening の分類 (2)」 ([2011-10-08-1]) や「#2407. margarine の発音」 ([2015-11-29-1]) で触れてきた.同じ相互作用の観点から,adviser と advisor の差異化を扱った McDavid による記事をみつけたので紹介したい.

adviser と advisor は,「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1]) で例示したように,異なる行為者接尾辞 (agentive suffix, subject suffix) をもつペアである.意味上は,adviser が一般的な助言者を指すのに対して,advisor は特にアメリカ英語で大学の指導教官を指す傾向が強い.両語の接尾辞が異なるとはいっても,それは綴字上のみであり,発音においては通常いずれも /ədˈvaɪzɚ/ となる.しかし,以下に述べるように,McDavid が論考を発表した1942年という段階では,advisor に対して /ədˈvaɪzˌɔɚ/ のような発音も聞かれたらしい.

McDavid は,advisor の綴字と発音の発達を次のように分析している.まず,一般的な意味での adviser のみが存在していたところに,大学における「指導教官」を意味するものとして <advisor> なる綴字が生み出された.これは,adjustor, auditor, chancellor, editor, mortgagor, sailor, settlor, tailor など,-or 接尾辞をもつ語の多くが専門的な役職や職業を表わしていたために,これに乗じて書記上の差異化を生み出そうとした結果だろう.また,advisory や supervisor のような綴字の類似も関わっていたかもしれない.このように綴字上の区別が生み出されたあとに,advisor は綴字発音 (spelling_pronunciation) の原理により,最終音節がやや過剰に /ɔɚ/ と発音されるようになった.

つまり,advisor はまず狭められた意味として生命を得て,次に綴字において新たに作り出され,そして最後に発音が変形を受けたことによって,従来の adviser から独立した語彙素として独立したということになる.ただし,その後は上述の通り adviser と同じ発音へと回帰していったのであり,現在では advisor は視覚的に独立した語彙素 (cf. 「#2432. Bolinger の視覚的形態素」 ([2015-12-24-1])) として機能していると解釈すべきだろう.

・ McDavid, Raven I., Jr. "Adviser and Advisor: Orthography and Semantic Differentiation." Studies in Linguistics 1 (1942).

2015-08-06 Thu

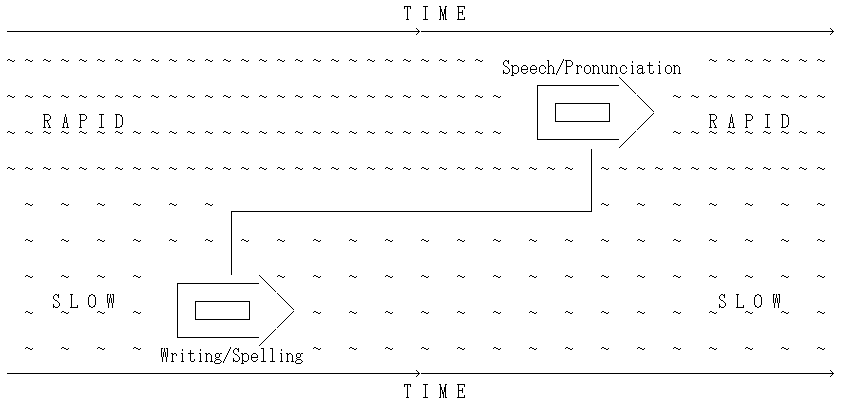

■ #2292. 綴字と発音はロープでつながれた2艘のボート [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][medium][writing][spelling_reform][spelling_pronunciation]

英語の綴字と発音の関係,ひいては言語における書き言葉と話し言葉の関係について長らく考察しているうちに,頭のなかで標題のイメージが固まったきた.

まず,大前提として発音(話し言葉)と綴字(書き言葉)が,原則としてそれぞれ独立した媒体であり,体系であるということだ.これについては,「#1928. Smith による言語レベルの階層モデルと動的モデル」 ([2014-08-07-1]) における Transmission や,「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1]) も参照されたい.それぞれの媒体を,時間という川を流れる独立したボートに喩えよう.

さて,発音と綴字は確かに原則として独立してはいるが,一方で互いに依存し合う部分も少なくないのは事実である.この緩い関係を,2艘のボートをつなぐロープで表現する.かなりの程度に伸縮自在な,ゴムでできたロープに喩えるのがよいのではないかと思っている.

両媒体が互いに依存し合うとはいえ,圧倒的に多いのは,発音が綴字を先導するという関係である.発音は放っておいても,時間とともに変化していくのが常である.発音のボートは,常に早瀬側にあるものと理解することができる.一方,綴字は流れの緩やかな淵にあって,止まったり揺れ動いたりする程度の,比較的おとなしいボートである.したがって,時間が経てば経つほど,両ボートの距離は開いていく可能性が高い.しかし,2艘はロープでつながっている以上,完全に離れきってしまうわけではない.つかず離れずという距離感で,同じ川を流れていく.

稀な機会に,綴字のボートが発音のボートと横並びになる,あるいは追い越すことすらあるかもしれない.そのような事態は自然の川ではほとんどありえないが,言葉の世界では,人間が意図的にロープを短くしてやったり,綴字のボートを曳航してやるなどすれば可能である.これは,綴字改革 (spelling_reform) や綴字発音 (spelling_pronunciation) のようなケースに相当する.

この "Two-Boat Model" は,表音文字体系をもつ言語においてはおそらく一般的に当てはまるだろう.話し言葉と書き言葉の媒体は,半ば独立しながらも半ば依存し合っており,互いに干渉しすぎることなく,つかず離れずで共存しているのである.

2015-01-23 Fri

■ #2097. 表語文字,同音異綴,綴字発音 [homography][spelling_pronunciation][grammatology][spelling][homophony][standardisation]

近代英語期以後,英語の綴字体系が表音的というよりは,表語的(正確には表形態素的)になってきたことについて,以下の記事で取り上げてきた.

・ 「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1])

・ 「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1])

・ 「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1])

・ 「#2058. 語源的綴字,表語文字,黙読習慣 (1)」 ([2014-12-15-1])

・ 「#2059. 語源的綴字,表語文字,黙読習慣 (2)」 ([2014-12-16-1])

考えてみれば,同音異綴 (homophony) や綴字発音 (spelling_pronunciation) という現象は,すぐれて表語文字的な現象である.いずれも表音主義が貫かれていれば,生じる可能性が少ないだろう.ということは,いずれも現代英語の綴字と発音に関する顕著な特徴となっているが,その起源はせいぜい表語主義が発達し始めた初期近代英語期に遡るにすぎないということになる.もちろん,それ以前にも英語の綴字には表語的な用法はなかったわけではないし,原則として表音的だったとはいっても同じ発音の語が写字生次第で様々な綴字として書き表されていたのだから,中英語期にも同音異義や綴字発音という現象そのものは皆無ではなかったろう.ここで主張したいのは,これらの現象が本格的に英語の綴字上の問題として浮かび上がってきたのは近代英語期以降であるということだ.

もう少し詳しく説明しよう.仮に表音主義が徹底されているとするならば(中英語でも実際には徹底はされていなかったが),同音異義語どうしは異なる語ではあっても書記上同綴字で表されざるを得ない.一方,表音主義にこだわらなければ(したがって表語主義に一歩でも近づくならば),この制限が外されるので,son / sun, plain / plane のような芸当が可能になる.これらの綴字が標準化によって社会的にお墨付きを与えられ固定化すると,書記上同音異義語の区別がつけられるという利便性が感じられることもあり,同音異綴の機能的価値は高まるだろう.

often の t が読まれるようになってきた例に代表される綴字発音も,その前提に表音主義の衰退(したがって表語主義の発展)が関わっている.発音と綴字が緊密に対応し合っている体系においては,トートロジーだが,発音と綴字がぴたっと一致している.したがって,原則として発音を知っていれば綴字も書けるし,綴字を読めれば発音を再現できる.このような場合には,すべて最初から綴字発音の原則が成り立っているわけであり,取り立てて綴字発音の現象を語るまでもない.取り立てて綴字発音の現象を語る必要が出てくるのは,発音と綴字が大きく乖離し,そのギャップを埋めたいという欲求が感じられるようになってからである.表音主義が崩れているからこそ,表音主義に戻りたいという欲求が働いて綴字発音という現象が生じるのであり,表音主義が健在であればそれは生じるべくもないのだ.この点は,安井・久保田 (75) が鋭く指摘しているとおりである.

つづり字発音なるものは,つづり字と発音が離れていなかった時代においては問題となりえないものであるから,英語のつづり字が表音的でなくなってからのことである.しかも,その非表音的つづり字の語をつづり字どおりに発音しようとする試みが行われうるのは,つづり字法が確立して,特定単語が,それぞれきまった一つのつづり字をもち,また相当に多くの人々が印刷物に親しむようになってからのことであるから,年代的には,そう古いことではない.

・ 安井 稔・久保田 正人 『知っておきたい英語の歴史』 開拓社,2014年.

2015-01-19 Mon

■ #2093. <gauge> vs <gage> [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][eebo][clmet][emode][lmode][coha][ame_bre][spelling_pronunciation]

「#2088. gauge の綴字と発音」 ([2015-01-14-1]) を受けて,<gauge> vs <gage> の異綴字の分布について歴史的に調べてみる.まずは,初期近代英語の揺れの状況を,EEBO (Early English Books Online) に基づいたテキスト・データベースにより見てみよう

| Period (subcorpus size) | <gage> etc. | <gauge> etc. |

|---|---|---|

| 1451--1500 (244,602 words) | 0 wpm (0 times) | 0 wpm (0 times) |

| 1501--1550 (328,7691 words) | 3.35 (11) | 0.00 (0) |

| 1551--1600 (13,166,673 words) | 6.84 (90) | 0.076 (1) |

| 1601--1650 (48,784,537 words) | 3.01 (147) | 0.35 (17) |

| 1651--1700 (83,777,910 words) | 0.060 (5) | 0.19 (5) |

| 1701--1750 (90,945 words) | 0.00 (0) | 0.00 (0) |

17世紀に <gauge> 系が少々生起するくらいで,初期近代英語の基本綴字は <gage> とみてよいだろう.次に,18世紀以後の後期近代英語に関しては,CLMET3.0 を利用して検索した.

| Period (subcorpus size) | <gage> etc. | <gauge> etc. |

|---|---|---|

| 1710--1780 (10,480,431 words) | 5 | 1 |

| 1780--1850 (11,285,587) | 19 | 20 |

| 1850--1920 (12,620,207) | 2 | 49 |

おそらく1800年くらいを境に,それまで非主流派だった <gauge> が <gage> に肉薄し始め,19世紀中には追い抜いていったという流れが想定される.現代英語では BNCweb で調べる限り <gauge> が圧倒しているから,20世紀中もこの流れが推し進められたものと考えられそうだ.

一方,<gage> の使用も多いといわれるアメリカ英語について COHA で調べてみると,実際のところ現代的には <gauge> のほうが圧倒的に優勢であるし,歴史的にも <gauge> が20世紀を通じて堅調に割合を伸ばしてきたことがわかる.あくまで,現代アメリカ英語では <gage> 「も」使われることがあるというのが実態のようだ.この事実は,「#1739. AmE-BrE Diachronic Frequency Comparer」 ([2014-01-30-1]) により "(?-i)\bgau?g(e|es|ed|ings?)\b" として検索をかけて得られる以下の表からも示唆される.いずれの変種でも <gauge> 系は見られるものの,<gage> 系についてはイギリス英語ではゼロ,アメリカ英語では部分的に使用されるという違いがある.

| ID | WORD | 1961 | 1991--92 | ca 2006 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Brown (AmE) | LOB (BrE) | Frown (AmE) | FLOB (BrE) | AmE06 (AmE) | BE06 (BrE) | ||

| 1 | gage | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 2 | gages | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 3 | gaging | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |

| 4 | gauge | 16 | 15 | 10 | 6 | 16 | 21 |

| 5 | gauged | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |

| 6 | gauges | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |

| 7 | gauging | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |