2020-03-19 Thu

■ #3979. 古英語期に文証される古ノルド語からの借用語のサンプル [old_norse][loan_word][lexicology][loan_translation]

英語の語彙には古ノルド語からの借用語が多く含まれている.それは古ノルド語を母語とするヴァイキングが8世紀後半以降イングランド北東部に侵攻・定住し,11世紀頃まで長らく英語話者と接触してきた結果である.言語接触の時期の中心はしたがって後期古英語期といっていいが,古ノルド語の借用語の多くが実際に文献に現われてくるのは中英語期に入ってからである.この時間差現象については「#2869. 古ノルド語からの借用は古英語期であっても,その文証は中英語期」 ([2017-03-05-1])「#3263. なぜ古ノルド語からの借用語の多くが中英語期に初出するのか?」 ([2018-04-03-1]) で取り上げてきた.

とはいえ,1100年以前に文証される古ノルド語の単語がないわけではない.語源の認定の仕方によって数えあげもまちまちだが,実のところ約100語とも,約150語とも,185語ともいわれる規模で確認される (Dance 1731, Durkin 179) .これらの古英語末期の古ノルド語借用語の特徴は,その多くが中英語まで存続しなかったという点だ.ということは,現代英語にも残っていないわけで,リストを眺めてもピンと来ないものが多い.それでも,現代まで残っている重要な語もないわけではない.Durkin (180--82) のリストの一部を眺めてみよう.

まず,ヴァイキングの得意とする船の分野の語が目立つ.barþ, barda, cnear, flēge, scegð はいずれも船の種類の名前である(ただし具体的にどのような船を指すのかは必ずしも明らかではない).hā (船のかいのへそ),hamele (オール受け),wrang(a) (船倉),hæfen (港;= haven)などもある.

次に,ヴァイキングと結びつけられる軍事,法律,社会階級,貨幣に関する語が挙がる.marc (重量・貨幣の単位としてのマルク;= mark),hūsting (集会;= hustings),hūscarl (家臣),bryniġe (鎖かたびら),grið (平和),lagu (法律;= law),(hūs)bōnda (主人;= husband),fēolaga (仲間;= fellow)など.

その他,loft (空),rōt (根;= root),scinn (皮膚;= skin),tacan (取る;= take) など重要な語も含まれている.

あまり気づかれないが翻訳借用 (loan_translation or calque) とおぼしき語を含めれば,もっと例が挙がる.æsċman (船乗り,海賊),hāsæta (こぎ手),stēor(es)mann (水先案内人),wederfest (悪天候で出航できない)は,それぞれ古アイスランド語の askmaðr, háseti, stýrimaðr/stjórnamaðr, veðrfastr に対応し,おそらく翻訳借用の事例ではないかと考えられる.

これら初期の借用語については,多くが必要に応じた ("need-based") 借用だったといってよいだろう.比較して「#302. 古英語のフランス借用語」 ([2010-02-23-1]) も参照されたい.

・ Dance, Richard. "English in Contact: Norse." Chapter 110 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1724--37.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2020-03-18 Wed

■ #3978. 区別しておくべき2つの "Old Norse" [old_norse][terminology][germanic][variety]

英語史において「古ノルド語」あるいは "Old Norse" (old_norse) という言語名を使うときに注意しなければならないのは,この名前が2つの異なる指示対象をもち得るということだ.

1つは,北ゲルマン語群のうち現存する最古の資料としての古アイスランド語(12世紀以降)を,同語群の代表として指し示す用法.もう1つは,とりわけ英語史研究の文脈において,8世紀半ばから11世紀にかけて英語を母語とするアングロサクソン人が,主に北東イングランドで接触したヴァイキングたちの母語を指す用法である.

この2つの指示対象は,まずもって時期が少なくとも1世紀以上異なる.また,空間的にも前者はアイスランド,後者は北ゲルマン語群のなかで西と東の両グループにまたがるものの,原則としてスカンジナビア半島である.OED の新版ではこの用語上の混乱を避けるために,前者を(文献があるという点で)具体的に "Old Icelandic" と,後者を(文献がないという点で)やや抽象的に "early Scandinavian" と呼び分けているようだ.この厳密な使い分けは確かに正確で便利だが,要は用語上の問題にすぎないので,文脈さえ明確であれば,いずれもこれまで通り "Old Norse" と呼んでおいても差し支えはない.ただし,区別を意識しておく必要はあるだろう.

Durkin (175) がこの問題を明示的に指摘していた.私自身はこれまで2つの "Old Norse" を一応のところ区別していたと思うが,明示的に区別すべしという議論を聞いてハッとした.

One important, albeit slightly arcane, initial question concerns terminology. Traditionally, the term 'Old Norse' has been used to denote two different things: (i) the language of the earliest substantial documents in any Scandinavian language, namely the rich literature largely preserved in Icelandic manuscripts dating from the twelfth century and (mostly) later; and (ii) the language that was in contact with English in the British Isles. In fact this is somewhat misleading, since English was in contact with the ancestor varieties of both West Norse (Norwegian and Icelandic) and East Norse (Danish and Swedish), but at a time earlier than our earliest substantial surviving documents for any of the Scandinavian languages, and at a time when the differences between West and East Norse were still very slight. Thus it is only rarely that English words can be attributed to either West or East Norse influence with any confidence. In this book I follow the terminology used in the new edition of the OED, using 'early Scandinavian' as a catch-all for the early West Norse and East Norse varieties which were in contact with English, and distinguishing this from 'Old Icelandic' denoting the language of the early Icelandic texts, and from 'Old Norwegian', 'Old Danish', 'Old Swedish' denoting the oldest literary records of each of these languages.

言語名というのはときにトリッキーで,注意しておかなければならないケースがある.関連して「#3558. 言語と言語名の記号論」 ([2019-01-23-1]),「#864. 再建された言語の名前の問題」 ([2011-09-08-1]) なども参照.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2020-03-17 Tue

■ #3977. 講座「英語の歴史と語源」の第6回「ヴァイキングの侵攻」のご案内 [asacul][notice][old_norse][history][oe][anglo-saxon][borrowing][contact][loan_word][link]

今週末の3月21日(土)の15:15?18:30に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて「英語の歴史と語源・6 ヴァイキングの侵攻」と題する講演を行ないます.趣旨は以下の通りです.

8世紀後半,アングロサクソン人はヴァイキングの襲撃を受けました.現在の北欧諸語の祖先である古ノルド語を母語としていたヴァイキングは,その後イングランド東北部に定住しましたが,その地で古ノルド語と英語は激しく接触することになりました.こうして古ノルド語の影響下で揉まれた英語は語彙や文法において大きく変質し,その痕跡は現代英語にも深く刻まれています.ヴァイキングがいなかったら,現在の英語の姿はないのです.今回は,ヴァイキングの活動と古ノルド語について概観しつつ,言語接触一般の議論を経た上で,英語にみられる古ノルド語の語彙的な遺産に注目します.

ヴァイキングや古ノルド語 (old_norse) について,本ブログでも関連する話題を多く扱ってきました.以下,主要な記事にリンクを張っておきます.

・ 「#59. 英語史における古ノルド語の意義を教わった!」 ([2009-06-26-1])

・ 「#111. 英語史における古ノルド語と古フランス語の影響を比較する」 ([2009-08-16-1])

・ 「#169. get と give はなぜ /g/ 音をもっているのか」 ([2009-10-13-1])

・ 「#170. guest と host」 ([2009-10-14-1])

・ 「#340. 古ノルド語が英語に与えた影響の Jespersen 評」 ([2010-04-02-1])

・ 「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」 ([2011-07-24-1])

・ 「#827. she の語源説」 ([2011-08-02-1])

・ 「#881. 古ノルド語要素を南下させた人々」 ([2011-09-25-1])

・ 「#931. 古英語と古ノルド語の屈折語尾の差異」 ([2011-11-14-1])

・ 「#1146. インドヨーロッパ語族の系統図(Fortson版)」 ([2012-06-16-1])

・ 「#1167. 言語接触は平時ではなく戦時にこそ激しい」 ([2012-07-07-1])

・ 「#1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-10-1])

・ 「#1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」」 ([2012-07-19-1])

・ 「#1182. 古ノルド語との言語接触はたいした事件ではない?」 ([2012-07-22-1])

・ 「#1183. 古ノルド語の影響の正当な評価を目指して」 ([2012-07-23-1])

・ 「#1253. 古ノルド語の影響があり得る言語項目」 ([2012-10-01-1])

・ 「#1611. 入り江から内海,そして大海原へ」 ([2013-09-24-1])

・ 「#1937. 連結形 -son による父称は古ノルド語由来」 ([2014-08-16-1])

・ 「#1938. 連結形 -by による地名形成は古ノルド語のものか?」 ([2014-08-17-1])

・ 「#2354. 古ノルド語の影響は地理的,フランス語の影響は文体的」 ([2015-10-07-1])

・ 「#2591. 古ノルド語はいつまでイングランドで使われていたか」 ([2016-05-31-1])

・ 「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1])

・ 「#2692. 古ノルド語借用語に関する Gersum Project」 ([2016-09-09-1])

・ 「#2693. 古ノルド語借用語の統計」 ([2016-09-10-1])

・ 「#2869. 古ノルド語からの借用は古英語期であっても,その文証は中英語期」 ([2017-03-05-1])

・ 「#2889. ヴァイキングの移動の原動力」 ([2017-03-25-1])

・ 「#3001. なぜ古英語は古ノルド語に置換されなかったのか?」 ([2017-07-15-1])

・ 「#3263. なぜ古ノルド語からの借用語の多くが中英語期に初出するのか?」 ([2018-04-03-1])

・ 「#3969. ラテン語,古ノルド語,ケルト語,フランス語が英語に及ぼした影響を比較する」 ([2020-03-09-1])

・ 「#3972. 古英語と古ノルド語の接触の結果は koineisation か?」 ([2020-03-12-1])

・ 「#3606. 講座「北欧ヴァイキングと英語」」 ([2019-03-12-1])

2020-03-12 Thu

■ #3972. 古英語と古ノルド語の接触の結果は koineisation か? [contact][old_norse][koine][prestige][sociolinguistics][simplification][semantic_borrowing][ilame][koineisation]

古英語と古ノルド語の接触について,本ブログではその背景や特徴や具体例をたびたび議論してきた.1つの洞察として,その言語接触は koineisation ではないかという見方がある.koine や koineisation をはじめとして,関連する言語接触を表わす用語・概念がこの界隈には溢れており,本来は何をもって koineisation と呼ぶかというところから議論を始めなければならないだろう.しかし,以下の関連する記事を参考までに挙げておくものの,今はこのややこしい問題については深入りしないでおく.

・ 「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1])

・ 「#3150. 言語接触は言語を単純にするか複雑にするか?」 ([2017-12-11-1])

・ 「#3178. 産業革命期,伝統方言から都市変種へ」 ([2018-01-08-1])

・ 「#3499. "Standard English" と "General English"」 ([2018-11-25-1])

・ 「#1391. lingua franca (4)」 ([2013-02-16-1])

・ 「#1690. pidgin とその関連語を巡る定義の問題」 ([2013-12-12-1])

・ 「#3207. 標準英語と言語の標準化に関するいくつかの術語」 ([2018-02-06-1])

Fischer et al. (67--68) が,koineisation について論じている Kerswill を参照する形で略式に解説しているところをまとめておこう.ポイントは4つある.

(1) 2,3世代のうちに完了するのが典型であり,ときに1世代でも完了することがある

(2) 混合 (mixing),水平化 (levelling),単純化 (simplification) の3過程からなる

(3) 接触する2変種は典型的に継続する(この点で pidgin や creole と異なる)

(4) いずれかの変種がより支配的ということもなく,より威信があるわけでもない

古英語と古ノルド語の接触を念頭に,(2) に挙げられている3つの過程について補足しておこう.第1の過程である混合 (mixing) は様々なレベルでみられるが,古英語の人称代名詞のパラダイムのなかに they, their, them などの古ノルド語要素が混入している例などが典型である.dream のように形態は英語的だが,意味は古ノルド語的という,意味借用 (semantic_borrowing) の事例なども挙げられる.英語語彙の基層に多くの古ノルド語の単語が入り込んでいるというのも混合といえる.

第2の過程である水平化 (levelling) は,複数あった異形態の種類が減り,1つの形態に収斂していく変化を指す.古英語では決定詞 se は sēo, þæt など各種の形態に屈折したが,中英語にかけて þe へ水平化していった.ここで起こっていることは,koineisation の1過程としてとらえることができる.

第3の過程である単純化 (simplification) は,形容詞屈折の強弱の別が失われたり,動詞弱変化の2クラスの別が失われるなど,文法カテゴリーの区別がなくなるようなケースを指す.文法性 (gender) の消失もこれにあたる.

このようにみてくると,確かに古英語と古ノルド語の接触には,興味深い特徴がいくつかある.これを koineisation と呼ぶべきかどうかは用語使いの問題となるが,指摘されている特徴には納得できるところが多い.

関連して「#3969. ラテン語,古ノルド語,ケルト語,フランス語が英語に及ぼした影響を比較する」 ([2020-03-09-1]) も参照.

・ Kerswill, P. "Koineization and Accommodation." The Handbook of Language Variation and Change. Ed. J. K. Chambers, P. Trudgill, and N. Schilling-Estes. Malden, MA: Blackwell, 2004. 668--702.

・ Fischer, Olga, Hendrik De Smet, and Wim van der Wurff. A Brief History of English Syntax. Cambridge: CUP, 2017.

2020-03-09 Mon

■ #3969. ラテン語,古ノルド語,ケルト語,フランス語が英語に及ぼした影響を比較する [contact][borrowing][sociolinguistics][latin][old_norse][celtic][french][celtic_hypothesis][prestige]

昨日の記事「#3968. 言語接触の2タイプ,imitation と adaptation」 ([2020-03-08-1]) で導入した言語接触 (contact) を区分する新たな術語を利用して,英語史において言語接触の主要な事例を提供してきた4言語の(社会)言語学的影響を比較・対照してみたい.とはいっても,私のオリジナルではなく,Fischer et al. (55) がまとめてくれているものを再現しているにすぎない.4言語とはラテン語,古ノルド語,ケルト語,フランス語である.

| Parameters (social and linguistic) | Latin Contact --- OE/ME period and Renaissance | Scandinavian Contact --- OE(/ME) period | Celtic Contact --- OE/ME period and beyond (in Celtic varieties of English) | French Contact --- mainly ME period |

|---|---|---|---|---|

| (1) Type of language agentivity (primary mechanism) | Recipient (imitation) | Source (adaptation) | Source (adaptation) | Recipient (imitation) |

| (2) Type of communication | Indirect | Direct | Direct | (In)direct |

| (3) Length and intensity of communication | Low | High | Average (?) | Average |

| (4) Percentage of population speaking the contact language | Small | Relatively large | Relatively large | Small |

| (5) Socio-economic status | High | Equal | Low | High |

| (6) Language prestige | High | Equal | Low | High |

| (7) Bilingual speakers (among the English speakers) | Yes (but less direct) | No | No | Some |

| (8) Schooling (providing access to target language) | Yes | No | No (only in later periods) | Some |

| (9) Existence of standard in source/target language | Yes/Yes | No/No | No/No (only in later periods) | Yes/No |

| (10) Influence on the lexicon of the target language (types of loanword) | Small (formal) | Large in the Danelaw area (informal) | Small (except in Celtic varieties of English) (informal) | Very large (mostly formal) |

| (11) Influence on the phonology of the target language | No | Yes | Yes? (clearly in Celtic varieties of English) | Some |

| (12) Linguistic similarity with target language | No | Yes | No | No |

各パラメータの値については,ときに表中に ? が付されていることからも分かる通り,議論の余地もあるだろう.たとえば,Fischer et al. はブリテン島の基層言語としてのケルト語が後に侵入してきた英語に少なからぬ言語的影響を与えたとする「ケルト語仮説」 ("the Celtic hypothesis") に少なからず与しているようだが,この立場には異論もある.

しかし,このように様々なパラメータで4言語の影響を特徴づけてみると,各々の言語からの影響がおおいに個性的であることが分かる.そして,そのような多種多様な影響を異なる時代に取り込んできた英語という言語の雑種性が,改めて確認されるだろう.

英語に影響を与えてきた諸言語を巡る比較・対照については,以下の記事もどうぞ.

・ 「#37. ブリテン島へ侵入した5民族の言語とその英語への影響」 ([2009-06-04-1])

・ 「#111. 英語史における古ノルド語と古フランス語の影響を比較する」 ([2009-08-16-1])

・ 「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1])

・ 「#1930. 系統と影響を考慮に入れた西インドヨーロッパ語族の関係図」 ([2014-08-09-1])

・ 「#2354. 古ノルド語の影響は地理的,フランス語の影響は文体的」 ([2015-10-07-1])

・ Fischer, Olga, Hendrik De Smet, and Wim van der Wurff. A Brief History of English Syntax. Cambridge: CUP, 2017.

2019-10-17 Thu

■ #3825. quoth の母音 (2) [vowel][verb][preterite][old_norse][phonetics][sound_change][analogy][inflection][spelling_pronunciation]

[2019-10-07-1]の記事で取り上げた話題について,少し調べてみた.中英語から近代英語にかけて,この動詞(過去形)の母音(字)には様々なものが認められたようだが,特に <a> や <o> で綴られたものについて,短音だったのか長音だったのかという問題がある(現代の標準的な quoth /kwoʊθ/ は長音タイプである).

これについて Dobson (II §339) に当たってみた,次の1節を参照.

It is commonly assumed, as by Sweet, New English Grammar, 則1473, that ME quod and quoth are both weak-stressed forms with rounding of ME ă; but they should be distinguished. Quod, which occurs as early as Ancrene Wisse and its group, undoubtedly has ME ŏ < ME ă rounded under weak stress (though its final d is more simply explained from the OE plural stem than, with Sweet, as a special weak-stressed development of OE þ. Quoth, on the other hand, is not a blend-form with a ModE spelling-pronunciation, as Sweet thinks; the various ModE forms (see 則421 below) suggest strongly that the vowel descends from ME, which is to be explained from ON á in the p.t.pl. kváðum. Significantly the ME quoþ form first appears in the plural quoðen in the East Anglian Genesis and Exodus (c. 1250), and next in Cursor Mundi.

この引用を私なりに解釈すると,次の通りとなる.中英語以来,この単語に関して短音と長音の両系列が並存していたが,それが由来するところは,前者については古英語の第1過去形の短母音 (cf. cwæþ) であり,後者については古ノルド語の kváðum である.語末子音(字)が th か d かという問題についても,Dobson は様々な異形態の混合・混同と説明するよりは,歴史的な継続(前者は古英語の第1過去に由来し,後者は第2過去に由来する)として解釈したいという立場のようだ.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 1st ed. 2 vols. Oxford: Clarendon, 1957.

2019-10-09 Wed

■ #3817. hale の語根ネットワーク [etymology][oe][word_family][lexicology][old_norse][word_formation][affixation][derivation][cognate]

「#1783. whole の <w>」 ([2014-03-15-1]),「#3275. 乾杯! wassail」 ([2018-04-15-1]) の記事で触れたように,hail, hale, heal, holy, whole, wassail などは同一語根に遡る,互いに語源的に関連する語群である.古英語 hāl (完全な,健全な,健康な)からの派生関係をざっと見てみよう.

まず,古英語 hāl の直接の子孫が,hale や whole である.後者は,それ自体が基体となって wholesome, wholesale, wholly などが派生している.

次に名詞接尾辞を付した古英語 hǣlþ からは,お馴染みの単語 health, healthy, healthful が現われている.

動詞形 hǣlan からは heal, healer が派生した.また,行為者接尾辞を付した Hælend は「救済者(癒やす人)」を意味する重要な古英語単語だった.

形容詞接尾辞を付加した hālig からは holy, holiness, holiday が派生している.hālig を元にして作られた動詞 hālgian からは,hallow, Halloween が現われている.

一方,古英語 hāl に対応する古ノルド語の同根語 heill の影響化で,hail, hail from, hail fellow, wassail なども英語で用いられるようになった.

古英語の語形成の豊かさと意味変化・変異の幅広さを味わうには,うってつけの単語群といえるだろう.以上,Crystal (22) より.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2019.

2019-10-07 Mon

■ #3815. quoth の母音 [vowel][verb][preterite][verners_law][phonetics][sound_change][analogy][inflection][old_norse]

「#2130. "I wonder," said John, "whether I can borrow your bicycle."」 ([2015-02-25-1]),「#2158. "I wonder," said John, "whether I can borrow your bicycle." (2)」 ([2015-03-25-1]) で少し触れたが,quoth /kwoʊθ/ は「?と言った」を意味する古風な語である.1人称単数と3人称単数の直説法過去形のみで,原形などそれ以外の形態は存在しない妙な動詞である.古英語や中英語ではきわめて日常的かつ高頻度の動詞であり,古英語ウェストサクソン方言では強変化5類の動詞として,その4主要形は cweðan -- cwæþ -- cwǣdon -- cweden だった(「#3812. was と were の関係」 ([2019-10-04-1]) を参照).

ウェストサクソン方言の cweðan の語幹母音を基準とすると,その後の音変化により †queath などとなるはずであり,実際にこの形態は16世紀末まで用いられていたが,その後廃用となった(しかし,派生語の bequeath (遺言で譲る)を参照).したがって,現在の quoth の語幹母音は cweðan からの自然の音変化の結果とは考えられない.

OED の quoth, v. と †queath, v. を参照してみると,o の母音は,Northumbrian など非ウェストサクソン方言における後舌円唇母音を示す,同語の異形に由来するとのことだ.その背景には複雑な音変化や類推作用が働いていたようだ.OED は,quoth, v. の下で次の3点を紹介している.

(i) levelling of the rounded vowel resulting from combinative back mutation in Northumbrian Old English (see discussion at queath v.); (ii) rounding of Middle English short a (of the 1st and 3rd singular past indicative) after w; (iii) borrowing of the vowel (represented by Middle English long open ō) of the early Scandinavian plural past indicative forms (compare Old Icelandic kváðum (1st plural past indicative)); both short and long realizations are recorded by 17th-cent. orthoepists (see E. J. Dobson Eng. Pronunc. 1500--1700 (ed. 2, 1968) II. 則則339, 421).

中英語における異形については MED の quēthen v. も参照.スペリングとして hwat など妙なもの(MED は "reverse spelling" としている)も見つかり,興味が尽きない.

2019-08-01 Thu

■ #3748. 不定詞マーカー at と ado 「騒動」 [infinitive][preposition][old_norse][etymology][shakespeare][semantic_change][lalme][map]

「#3741. 中英語の不定詞マーカー forto」 ([2019-07-25-1]) で触れたように,中英語には to や forto などと並んで,不定詞マーカーとして at という語も稀に用いられた.この語は馴染みのある前置詞 at とは別物で,古ノルド語の不定詞マーカー at を借用したものとされる.ただし両形態とも結局のところ語源を一にするので,語の借用というよりは,用法の借用というべき事例かもしれない.OED の at, prep. によると,不定詞マーカーとしての用法について次のように記述がある.

VI. With the infinitive mood.

†39. Introducing the infinitive of purpose (the original function also of to; cf. French rien à faire, nothing to do, nothing at do, nothing ado n. and adj.2). Obsolete exc. dialect.

Corresponding to Old Norse at (Danish at, Swedish att) in gefa at eta to give one at eat, i.e. to eat; but not, like it, used with the simple infinitive; the nearest approach to which was in the phrase That is at say = French c'est à dire.

MED の at adv. with infinitive を参照すると,at do, at ete, at kep, at sai のような決まった動詞とともに用いられる傾向があるという.MED より最初期の例をいくつか挙げておこう.

・ c1280 Chart.in Birch Cart.Sax.2.326: Yat ye land of seint Wilfrai..fre sal be ay; At na nan..In yair Herpsac sal have at do.

・ c1300 Horn (LdMisc 108)906: Þe hondes gonnen at erne [Hrl: to fleon] In to þe schypes sterne.

・ c1330(?a1300) Tristrem (Auch)543: Ynouȝ þai hadde at ete.

・ c1330(?c1300) Guy(1) (Auch)2495: Þat he cum wiþ þe at ete.

・ (1399) RParl.3.451a: The Answers of certeins Lordes, that is atte saye, of the forsayd Ducs of Aumarle [etc.].

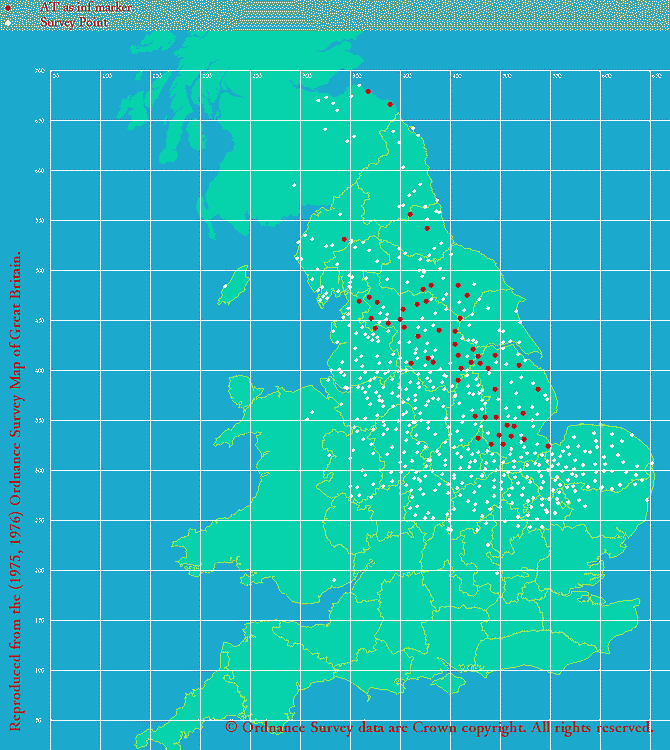

古ノルド語の用法に由来するということから察せられるように,不定詞マーカー at は北部方言によくみられた.eLALME の Item 81 として取り上げられており,以下の Dot Map が得られる.明確に北部的な分布だ.

ちなみに名詞 ado 「騒動;面倒」は at do の約まったものに由来する.シェイクスピアの喜劇 Much Ado About Nothing 『空騒ぎ』は,要するに much to do about nothing ということである.「すべきこと」→「面倒な仕事」→「騒動」ほどの意味の発展を経たと考えられる.初出は以下の通りで,すでに「騒動;衝突」ほどの意味で使われている.

c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)5648: Olyuer wyþ a corde bond him fast, Ac arst was muche ado.[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2019-07-17 Wed

■ #3733.『英語教育』の連載第5回「なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」 [rensai][notice][word_order][old_norse][syntax][contact][synthesis_to_analysis][sociolinguistics][sobokunagimon][link]

7月14日に,『英語教育』(大修館書店)の8月号が発売されました.英語史連載記事「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第5回「なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」が掲載されています.ご一読ください.

標題の問いに端的に答えるならば, (1) 古英語の屈折が言語内的な理由で中英語期にかけて衰退するとともに,(2) 言語外的な理由,つまりイングランドに来襲したヴァイキングの母語である古ノルド語との接触を通じて,屈折の衰退が促進されたから,となります.

これについては,拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』(中央大学出版部,2011年)の第5章第4節でも論じましたので,そちらもご参照ください.言語は,そのような社会的な要因によって大きく様変わりすることがあり得るのです.

関連して,以下の記事もどうぞ.

・ 「#1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-10-1])

・ 「#3131. 連載第11回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」」 ([2017-11-22-1])

・ 「#3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」」 ([2017-12-21-1])

・ 堀田 隆一 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第5回 なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」『英語教育』2019年8月号,大修館書店,2019年7月14日.62--63頁.

・ 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.

2019-03-12 Tue

■ #3606. 講座「北欧ヴァイキングと英語」 [asacul][old_norse][inflection][word_order][history][contact][loan_word][borrowing][link][slide]

先日3月9日(土)の15:00?18:15に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて,「英語の歴史」と題するシリーズ講座の第2弾として「北欧ヴァイキングと英語」をお話ししました.参加者の方々には,千年以上前のヴァイキングの活動や言葉(古ノルド語)が,私たちの学んでいる英語にいかに多大な影響を及ぼしてきたか分かっていただけたかと思います.本ブログでは,これまでも古ノルド語 (old_norse) に関する話題を豊富に取り上げてきましたので,是非そちらも参照ください.

今回は次のような趣旨でお話ししました.

英語の成り立ちに,8 世紀半ばから11世紀にかけてヨーロッパを席巻した北欧のヴァイキングとその言語(古ノルド語)が大きく関与していることはあまり知られていません.例えば Though they are both weak fellows, she gives them gifts. という英文は,驚くことにすべて古ノルド語から影響を受けた単語から成り立っています.また,英語の「主語+動詞+目的語」という語順が確立した背景にも,ヴァイキングの活動が関わっていました.私たちが触れる英語のなかに,ヴァイキング的な要素を探ってみましょう.

1. 北欧ヴァイキングの活動

2. 英語と古ノルド語の関係

3. 古ノルド語が英語の語彙に及ぼした影響

4. 古ノルド語が英語の文法に及ぼした影響

5. なぜ英語の語順は「主語+動詞+目的語」で固定なのか?

講座で使用したスライド資料をこちらにアップしておきます.スライド中から,本ブログの関連記事へもたくさんのリンクが張られていますので,そちらで「北欧ヴァイキングと英語」の関係について復習しつつ,理解を深めてもらえればと思います.

1. シリーズ「英語の歴史」 第2回 北欧ヴァイキングと英語

2. 本講座のねらい

3. 1. 北欧ヴァイキングの活動

4. ブリテン島の歴史=征服の歴史

5. ヴァイキングのブリテン島来襲

6. 関連用語の整理

7. 2. 英語と古ノルド語の関係

8. 3. 古ノルド語が英語の語彙に及ぼした影響

9. 古ノルド語からの借用語

10. 古ノルド借用語の日常性

11. イングランドの地名の古ノルド語要素

12. 英語人名の古ノルド語要素

13. 古ノルド語からの意味借用

14. 句動詞への影響

15. 4. 古ノルド語が英語の文法に及ぼした影響

16. 形態論再編成の「いつ」と「どこ」

17. 古英語では屈折ゆえに語順が自由

18. 古英語では屈折ゆえに前置詞が必須でない

19. 古英語では文法性が健在

20. 古英語は屈折語尾が命の言語

21. 古英語の文章の例

22. 屈折語尾の水平化

23. 語順や前置詞に依存する言語へ

24. 文法性から自然性へ

25. なぜ屈折語尾の水平化が起こったのか? (1)

26. なぜ屈折語尾の水平化が起こったのか? (2)

27. なぜ屈折語尾の水平化が起こったのか? (3)

28. 形態論再編成の「どのように」と「なぜ」

29. 英文法の一大変化:総合から分析へ

30. 5. なぜ英語の語順は「主語+動詞+目的語」で固定なのか?

31. 本講座のまとめ

32. 参考文献

2018-09-26 Wed

■ #3439. St. Ives の「通り」の表現 [toponym][loan_word][french][latin][old_norse][italian]

英語の通りの名前に用いられる「通り」に相当する名詞は,種類が豊富である.日本語では「?通り」「?道」「?街道」がある程度だが,英語では様々な語源に由来する種々の名前が用いられる.以下は,デイヴィスとレヴィットの英語地名の著書 (8--9) で紹介されている Cambridgeshire の町,St. Ives に見られる数々の「通り」を表わす語を語源ごとに整理した一覧である.

[ 英語 ]

mews (うま屋,あるいは鳥小屋のあった通り),road (馬場,ride の母音交替による名詞形),lane (小路),yard,row (家の列),hill,way,walk,drove (家畜の群を追う際に通る道,drive の名詞形),grove (小森,神の森),lea,ley (共に,農地,耕地)

[ フランス語(<ラテン語<ギリシア語) ]

place, gardens, court, avenue, square, crescent (三日月形の通り),close (袋小路),terrace (山の手に建てられた家並み),passage,market (市場のある通り)

[ ラテン語 ]

street, circus (そこから道が放射状に延びている広場)

[ 古ノルド語 ]

gate (通り,あるいは門)

[ イタリア語 ]

villa (領主の邸宅のある通り)

St. Ives では,1つの町のなかに様々な言語に由来する「通り」の表現が混在している.St. Ives が特別なわけではなく,むしろイギリスの町並みと地名を象徴する1例にすぎないととらえるべきだろう.地名の1つひとつに,その土地の歴史が刻まれているのだ.地名学の魅力を感じさせる.

・ デイヴィス,C. S.・J. レヴィット(著),三輪 伸春(監訳),福元 広二・松元 浩一(訳) 『英語史でわかるイギリスの地名』 英光社,2005年.

2018-07-23 Mon

■ #3374. 「示相語彙」 [lexicology][old_norse][french][latin][loan_word][lexical_stratification][contact][link][methodology]

昨日の記事「#3373. 「示準語彙」」 ([2018-07-22-1]) に引き続き,地質学の概念を歴史言語学に応用できるかどうか,もう1つの事例で考えてみる.地層の年代推定に資する示準化石とは別に,示相化石 (facies fossile) という種類の化石がある.これは時代推定ではなく環境推定に資する種類の化石のことで,例えばサンゴ化石は,かつてその地が温暖で透明な浅海域であったことを伝える.では,これを言語に応用して「示相語彙」なるものについて語ることはできるだろうか.

思いついたのは,借用語彙の日常性やその他の位相の差に注目するという観点である.「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1]) で見たように,古ノルド語からの借用語には,本来語と見まがうほど日常的で卑近な語彙が多い.この驚くべき事実について,英語史では一般に次のような説明がなされる.古英語話者と古ノルド語話者は,同じゲルマン民族として生活習慣もおよそ類似しており,互いの言語もある程度は理解できた.文化レベルもおよそ同等であり,社会的な関係もおおむね対等であった.だからこそ,基礎レベルの語彙が互いの言語に流れ込み得たのだと.つまり,このような日常的な借用語の存在は,両者のあいだの親密で濃厚な言語接触があったことを示唆する.

もう1つの「示相語彙」となりうる例は,「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1]) でみたような英語本来語とフランス借用語との差に関するものである.動物を表わす calf, deer, fowl, sheep, swine, ox などの本来語に対して,その肉を表わす単語は veal, venison, poultry, mutton, pork, beef などの借用語である.伝統的な解釈によれば,この語彙的な対立は,庶民階級アングロサクソン人と上流階級ノルマン人という社会的な対立を反映する.このような語彙(語彙そのものというよりは語彙分布)は,借用語の借用当時の環境推定を示唆するものとして示相的であるといえるのではないか.

より一般的にいえば,英語語彙の3層構造を典型とする語彙階層 (lexical_stratification) の存在も,かつての言語接触や社会状況のなにがしかを伝える点で示相的である.実際のところ,語彙史研究において「示相語彙」という発想は,その用語こそ使わずとも,当然のように受け入れられてきたようにも思われる.

上で触れた動物と肉の話題と3層構造の話題については,以下の記事も参照されたい.

・ 「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1])

・ 「#332. 「動物とその肉を表す英単語」の神話」 ([2010-03-25-1])

・ 「#1583. swine vs pork の社会言語学的意義」 ([2013-08-27-1])

・ 「#1603. 「動物とその肉を表す英単語」を最初に指摘した人」 ([2013-09-16-1])

・ 「#1604. 「動物とその肉を表す英単語」を次に指摘した人たち」 ([2013-09-17-1])

・ 「#1966. 段々おいしくなってきた英語の飲食物メニュー」 ([2014-09-14-1])

・ 「#1967. 料理に関するフランス借用語」 ([2014-09-15-1])

・ 「#2352. 「動物とその肉を表す英単語」の神話 (2)」 ([2015-10-05-1])

・ 「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1])

・ 「#1296. 三層構造の例を追加」 ([2012-11-13-1])

・ 「#1960. 英語語彙のピラミッド構造」 ([2014-09-08-1])

・ 「#2072. 英語語彙の三層構造の是非」 ([2014-12-29-1])

・ 「#2279. 英語語彙の逆転二層構造」 ([2015-07-24-1])

・ 「#2643. 英語語彙の三層構造の神話?」 ([2016-07-22-1])

・ 「#387. trisociation と triset」 ([2010-05-19-1])

・ 「#2977. 連載第6回「なぜ英語語彙に3層構造があるのか? --- ルネサンス期のラテン語かぶれとインク壺語論争」」 ([2017-06-21-1])

2018-07-22 Sun

■ #3373. 「示準語彙」 [lexicology][gvs][vowel][diphthong][loan_word][old_norse][french][methodology][palatalisation][doublet]

古生物学や地質学では,示準化石 (index fossil) と呼ばれるものがある.例えば三葉虫の化石が見つかれば,それを含む地層が古生代であることがわかるし,アンモナイトであれば中生代,哺乳類であれば新生代などと考えてよい.生存期間が短く,地理的な分布が広く,様々な種類の堆積岩から多く産出し,形態的特徴がわかりやすいものが選ばれる.

「#3162. 古因学」 ([2017-12-23-1]) の対象となるもの,歴史的な考察対象となるものであれば,示準○○や示相○○という考え方がおよそ通用するのではないかと思い,言語にも応用してみることにした.まず思いつくのは,語の時代推定に資する音韻変化・交替である.ある音韻特徴を反映しているか否かにより,その語が当該言語に現われたのが,特定の年代よりも前なのか後なのかが判明するケースが少なくない.

例えば,skill, skin, skirt など前舌母音の前位置で <sk> = /sk/ を示す現代英語の単語は,古英語後期以降に古ノルド語から借用された語である可能性が大きい.英語では前舌母音の前位置では,/sk/ は口蓋化して /ʃ/ = <sh> となるのが規則だったからである.つまり,shine, ship, shirt は,おそらく古英語本来語であると内的に推定される(cf. 「#1511. 古英語期の sc の口蓋化・歯擦化」 ([2013-06-16-1]),「#2944. ship, skiff, skip(per)」 ([2017-05-19-1])).

大母音推移 (gvs) の効果の有無も,同じような役割を果たす.design, divine, polite などは2重母音を示すことから推移前(おそらくは15世紀以前)に借用されたと考えられるが,同じフランス語からの借用語でも machine, police, unique などは長母音を示すことから推移後に英語に入ってきたと内的に推定できる(cf. 「#2523. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か (3)」 ([2016-03-24-1])).

化石の場合ほどの精度は期待できないものの,上記の語群は年代推定にヒントを与えてくれる「示準語彙」と呼ぶことができるのではないか.

2018-04-15 Sun

■ #3275. 乾杯! wassail [be][etymology][oe][bible][imperative][old_norse]

4月は新歓の季節ということで,この話題.wassail /ˈwɒseɪl, ˈwɑːsl/ という語は,名詞として「(主にクリスマスの)祝いの酒」を,動詞として「酒盛りをする;酒で祝う」を意味する.ここには,今はなき be 動詞の命令形が化石的に埋め込まれている(Crystal 21 を参照).

古英語での乾杯の挨拶は,相手が単数の場合には wes hal "(you (sg.)) be in good health",相手が複数の場合には wesað hale "(you (pl.)) be in good health" と言った.wes や wesað は,現在では使われていない be 動詞の一種 wesan の2人称命令形(それぞれ単数と複数)である(cf. 「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1])).hal(e) は,現代英語で「健全な;健康な」を表わす whole や hale の古英語形であり,「万歳」という呼びかけに対応する hail とも同根である(cf. 「#1783. whole の <w>」 ([2014-03-15-1])).古英語のウェストサクソン福音書では,Luke 1.28 で天使がマリアに対して Hal wes ðu と挨拶する箇所がある.

中英語では wesan 系列の be 動詞の命令形は消失していったが,くだんの乾杯の表現は wassail として固定化した状態で生き残った.なお,wassail に対する返しの挨拶は,drinkhail である.

古ノルド語にも同種の表現 ves heill があり,英語表現の語源説としてはむしろこの古ノルド語形の影響が大きいとされるが,現在は wassail はいかにも伝統的なイギリス風の乾杯の仕方として知られている.

・ Crystal, David. The Story of Be. Oxford: OUP, 2017.

2018-04-03 Tue

■ #3263. なぜ古ノルド語からの借用語の多くが中英語期に初出するのか? [sobokunagimon][old_norse][standardisation][loan_word][borrowing][medium][oe][eme]

「#2869. 古ノルド語からの借用は古英語期であっても,その文証は中英語期」 ([2017-03-05-1]) でも取り上げた話題だが,改めてこの問題について考えてみたい.

現代英語の語彙には古ノルド語からの借用語が多数含まれている.その歴史的背景としては,9世紀後半以降に古ノルド語を母語とするヴァイキングがイングランド北部・東部に定住し,そこで英語話者と混じり合ったという経緯がある.しかし,そこで借用されたはずの多くの古ノルド語からの単語が文献上に初めて現われるのは,ヴァイキングの定住が進んだ古英語後期においてではなく,少なからぬ時間を空けた初期中英語期以降,とりわけ13世紀以降のことなのである.歴史的状況から予想される借用年代と実際に文証される年代との間にギャップがあるというこの問題は,英語史でもしばしば取り上げられるが,その理由は一般的に次のように考えられている(Blake, p. 92 より).

It is a feature of the history of the English language that there are a considerable number of Old Norse loans in the language, but the appearance of these loans in writing occurs mainly from the thirteenth century onwards and not from the pre-Conquest period which is when the Viking invasions and settlements occurred. The usual explanation for this is as follows. Most Old English literature which has survived is written in the West Saxon dialect, and the dialect represents those areas of England which were least affected by the Scandinavian invasions and settlements. Hence Scandinavian influence in these areas cannot have been very significant. Even in those areas where the Danes had settled, they continued to live in their own communities and would only gradually have become absorbed among the Anglo-Saxon population. This implies that the new settlers were for a long time regarded as foreigners and no attempt was made to assimilate them. Consequently the introduction of Old Norse words into English was delayed in the Anglian dialects, and their southward drift would be even later than that. It is hardly surprising in this view that words of Scandinavian origin are not found in English in any numbers until the thirteenth century.

つまり,ヴァイキングは確かにイングランド北部・東部にしたが,必ずしもすぐには先住のアングロサクソン人と混じり合ったわけではなく,語彙借用を含めた言語的な融合は案外遅かったというわけだ.また,後期古英語の文献として残っているものの多くはイングランド南西部 West Saxon の方言で書かれているため,ヴァイキングの言語的影響は古英語期中には文証されにくいのだという.

しかし,Blake (93--94) はこの一般的な見解が本当に正しいかどうかは非常に怪しいとみている.

The continuity of West Saxon as Standard Old English would have discouraged the adoption of new words from other varieties and even from other languages. The tenth-century reforms were a continuation of the policies introduced by Alfred, and it is not surprising that the attitude towards standardisation and conservatism should have become more rigid as the standard grew in importance.

Blake の考え方はこうだ.話し言葉のレベルでは,歴史的経緯から自然に予想されるとおり,古ノルド語からの借用語の多くがすでに後期古英語期に入っていた.しかし,標準的で保守的な West Saxon 方言の書き言葉においては,口語的で略式的な響きをもつ当時の新語ともいうべき古ノルド語借用語を使用することはふさわしくないと考えられ,排除されたのではないか.つまり,人々の口からは発せられていたが,文章には反映されなかったということではないか.

書き言葉の保守性はよく知られた事実だが,さらに標準的な書き言葉ともなればますます保守的になるということは,確かに考えられる.

・ Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.

2018-01-22 Mon

■ #3192. 西,北,東ゲルマン語群の間にみられる音韻・形態・統語上の主要な差違 [germanic][comparative_linguistics][verners_law][inflection][article][rhotacism][i-mutation][oe][gothic][old_norse]

ゲルマン祖語が紀元前3世紀頃に西,北,東のグループへ分裂していく際に,それぞれ独自の言語変化が生じた.結果として,起源を同じくする言語項の間に,ある種の対応関係が見いだされることになった.Algeo and Pyles (82--83) にしたがって,主要な変化と対応関係を6点挙げよう.

(1) ゲルマン祖語ではいくつかの名詞の主格単数形は *-az で終わっていた (ex. *wulfaz 「狼」) .この語尾は西ゲルマン語群では失われ (Old English wulf),北ゲルマン語群では -r となり (Old Icelandic ulfr),東ゲルマン語群では -s となった (Gothic wolfs) .

(2) ゲルマン祖語では動詞の2・3単現形がそれぞれ区別されていた.西・東ゲルマン語群では区別され続け,OE では bindest (you bind), bindeþ (he/she/it binds) となり,Go では bindis, bindiþ のごどくだったが,北ゲルマン語群では2単現形の -r が3単現形をも呑み込み,ともに bindr となった.

(3) 北ゲルマン語群では定冠詞が名詞に後続するようになった (ex. ulfrinn (the wolf)) が,西・東ゲルマン語ではそのような変化は起こらなかった.

(4) Verner's Law の出力としての *z は,西・北ゲルマン語群では r となった (= rhotacism) が,東ゲルマン語群では s となった.例として,OE ēare (ear), OIc eyra, Go auso.

(5) 西・北ゲルマン語群では i-mutation が生じて,例えば OE mann (man) に対してその複数形 menn (men) となったが,Go では単数形 mannan に対して複数形 mannans となり母音変化を反映していない.

(6) 西ゲルマン語群では Verner's Law の出力としての *ð は d となったが,北・東ゲルマン語群では摩擦音にとどまった.例として,OE fæder (father) に対して,OIc faðir, Go faðar (ただし綴字は fadar).

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

2017-12-21 Thu

■ #3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」 [link][notice][word_order][syntax][inflection][rensai][sobokunagimon][old_norse][contact][gsr][causation][language_change]

昨日12月20日付けで,英語史連載企画「現代英語を英語史の視点から考える」の第12回の記事「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」が公開されました.

前編の最後では,標題の疑問を「なぜ英語は屈折重視型から語順重視型の言語へと切り替わり,その際になぜ基本語順はSVOとされたのか?」という疑問へとパラフレーズしました.後半ではいよいよこの問いに本格的に迫りますが,楽しく読めるように5W1Hのミステリー仕立てで話しを展開しました.

言語変化にかかわらずあらゆる歴史現象の究極の問いは Why です.その究極の答えに近づくためには,先にそれ以外の4W1Hをしっかり押さえ,証拠を積み上げておく必要があります.その上で,総合的に Why への解答を提案するという順序が自然です.今回は,この英文法史上最も劇的な変化を1つの事件と見立て,その5W1Hにミステリー仕立てで迫りたいと思います.

連載記事で展開した説明は仮説です.有力な仮説ではありますが,歴史上の事柄ですから絶対的な説明を提示することはほぼ不可能と言わざるを得ません.それは今回の疑問に限りません.しかし,言語変化を論じる際に,事実をよく調べ,その事実に反しない形で因果関係のストーリーを組み立てることは可能です.今回の説明も,その試みの1つとして理解していただければと思います.以下,連載記事からの引用です.

言語変化は決して偶然生じるわけではないことがわかったかと思います.言語変化の背後には言語内的・外的な諸要因が複合的に作用しており,確かにその一つひとつを突き止めることは難しいのですが,What, When, Where, Who, How の答えを着実に追い求めていけば,最後には究極の問い Why にも接近することができるのです.

今回で連載記事としては最終回となります.これからも本ブログやその他の媒体で,英語の素朴な疑問にこだわっていきたいと思いますので.今後ともよろしくお願い申し上げます.

2017-07-15 Sat

■ #3001. なぜ古英語は古ノルド語に置換されなかったのか? [old_norse][language_shift][contact]

アングロサクソン人とヴァイキングとの戦いが勢いを増した9世紀末,アルフレッド大王はよく防戦したものの,イングランド北東部をヴァイキングに明け渡すことになった.その領土は Danelaw と呼ばれ,以降数世紀にわたって両民族および両言語(古英語と古ノルド語)が共存し,混合する場となった(関連する地図として「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」 ([2011-07-24-1]) や「#1937. 連結形 -son による父称は古ノルド語由来」 ([2014-08-16-1]) を参照).

しかし,数世紀後の中英語の北部・東部方言を観察してみると,両言語の共存と混合の結果は明らかに英語の保存であり,古ノルド語による英語の置換ではなかった.確かに古ノルド語の影響はここかしこに見られるが (cf. 「#1253. 古ノルド語の影響があり得る言語項目」 ([2012-10-01-1])) ,結果としての言語は「変化した英語」であり「変化した古ノルド語」ではなかったのである.

なぜ逆の方向の言語交替 (language_shift) が起こらなかったのだろうか.単純に Danelaw における民族構成の人口統計的な問題に帰すことができるのだろうか.あるいは,他の社会的な要因に帰すべきだろうか.決定的な答えを与えることは難しいが,1つ考慮に入れるべき重要な要素がある.Gooden (38--39) より,関連する文章を引こう.

In the long run, . . . it was the Old Norse speakers who ceded to the English language. There was still a large proportion of native speakers in Danelaw, and within a few years of King Alfred's death in 899 his son Edward had begun a campaign to restore English rule over the whole country. For most of the tenth century under leaders such as Athelstan --- the first ruler who could justifiably be referred to as the king of all of England --- the Vikings were defeated or kept at bay. Additionally, the fact that Old Norse was an oral rather than written culture would have weakened its chances in the 'battle' with English.

引用の最後の部分からわかるように,アングロサクソン人の間に定着していた文字文化の重み,もう少し仰々しくいえば独自の文学伝統の存在が,古ノルド語に対して英語を勝ち残らせた要因の1つである,という主張だ.この見解は,正鵠を射ていると思う.考えてみれば,それほど時間の隔たっていない11世紀半ばのノルマン征服 (norman_conquest) においても,英語はノルマン・フレンチ (norman_french) に置き換えられることがなかった.ここでも人口統計や種々の社会的な要因を考慮に入れなければならないことは言うまでもないが,「#1461. William's writ」 ([2013-04-27-1]) で指摘したように,征服者側にも「すでに長い書き言葉の伝統をもった言語への一種のリスペクト」があったのではないか.文明の何たるかをかりそめにも知っている者たちは,確固たる書き言葉の伝統を有する民族と言語には一目を置かざるを得ないように思われる.

・ Gooden, Philip. The Story of English: How the English Language Conquered the World. London: Quercus, 2009.

2017-03-25 Sat

■ #2889. ヴァイキングの移動の原動力 [old_norse][hel_education][history][map]

3月号の『National Geographic 日本版』が「バイキング 大会の覇者の素顔」と題する特集を組んでいる.特製付録として,ヴァイキング (Vikings) の足跡と行動範囲を示した地図が付いていた.説明書きには,「古くは8世紀末にブリテン諸島を荒らし回った記録が残るバイキング.11世紀までには,北半球の広い範囲で襲撃や交易,探検を行うようになった」とある. * *

対応サイトからはフォトギャラリーも閲覧可能で,現在もシェトランド諸島やポーランドで行なわれているヴァイキングの歴史にちなんだ祭りの様子や,ヴァイキングの武具や装身具などの遺物,オスロの文化史博物館に所蔵の有名な Viking ship,そしてスウェーデン南部の墳墓のルーン文字石碑などを見ることができる.英語史で古ノルド語の影響などを紹介する際ののビジュアル資料として重宝しそうである.

ヴァイキングの移動の原動力は何だったのか,という歴史上の問いには様々な回答がありうる.「#2854. 紀元前3000年以降の寒冷化と民族移動」 ([2017-02-18-1]) で少し触れたように,気候変動との関係も,ヴァイキングの大移動の1要因と考えられるかもしれない.「バイキング 大会の覇者の素顔」の記事で挙げられている要因としては,以下のようなものがある (46--47) .

・ 536年の彗星か隕石の落下と,その結果としての日照不足に起因する飢饉(スカンディナヴィアは農耕の北限であることに注意)

・ 放棄された土地を巡っての,勇猛さや攻撃性に特徴づけられた軍事的社会の形成

・ 7世紀の帆走技術や造船技術の発展

・ 独身の若い戦士が大勢いたとおぼしき状況

なお,6世紀半ばの大災害の結果として,陰鬱たる北欧神話「ラグナロク」が生まれたとされる.それは,「世界の創造が終わり,最終戦争が起きて,すべての神々,人間,生き物が死に絶える」死の季節で始まる神話である.このような暗さのなかで育まれた精神が,8世紀半ばに外へ向かって爆発した,と考えることができるのではないか.

ヴァイキングのブリテン島への侵攻については,「#1611. 入り江から内海,そして大海原へ」 ([2013-09-24-1]) の記事も要参照.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow