2017-03-05 Sun

■ #2869. 古ノルド語からの借用は古英語期であっても,その文証は中英語期 [old_norse][loan_word][borrowing][oe][eme]

ある言語の話者が別の言語から語を借用するという行為と,その語を常用するという慣習とは,別物である.前者はまさに「借りる」という行為が行なわれているという意味で動的な borrowing の話題であり,後者はそれが語彙体系に納まった後の静的な loan_word 使用の話題である.この2者の違いを証拠 (evidence) という観点から述べれば,文献上,前者の "borrowing" の過程は確認されることはほとんどあり得ず,後者の "loan word" 使用としての状況のみが反映されることになる.

この違いを,英語史の古ノルド語の借用(語)において考えてみよう.英語が古ノルド語の語彙を借用した時期は,両言語が接触した時期であるから,その中心は後期古英語期である.場所によっては多少なりとも初期中英語期まで入り込んでいたとしても,基本は後期古英語期であることは間違いない(「#2591. 古ノルド語はいつまでイングランドで使われていたか」 ([2016-05-31-1])).

しかし,借用という行為が後期古英語期の出来事であったとしても,そのように借用された借用語が,その時期の作とされる写本などの文献に同時代的に反映されているかどうかは別問題である.通常,借用語は社会的にある程度広く認知されるようになってから書き言葉に書き落とされるものであり,借用がなされた時期と借用語が初めて文証される時期の間にはギャップがある.とりわけ現存する後期古英語の文献のほとんどは,地理的に古ノルド語の影響が最も感じられにくい West-Saxon 方言(当時の標準的な英語)で書かれているため,古ノルド語からの借用語の証拠をほとんど示さない.一方,古ノルド語の影響が濃かったイングランド北部や東部の方言は,非標準的な方言として,もとより書き記される機会がなかったので,証拠となり得る文献そのものが残っていない.さらに,ノルマン征服以降,英語は,どの方言であれ,文献上に書き落とされる機会そのものを激減させたため,初期中英語期においてすら古ノルド語からの借用語の使用が確認できる文献資料は必ずしも多くない.したがって,多くの古ノルド語借用語が文献上に動かぬ証拠として確認されるのは,早くても初期中英語,遅ければ後期中英語以降ということになる.古ノルド語の借用(語)を論じる際に,この点はとても重要なので,銘記しておきたい.

Crowley (101) に,この点について端的に説明している箇所があるので,引いておこう.

[T]he Scandinavian influence on English dialects, which began after c. 850 and outside the tradition of writing, does not show up in any significant way in the records of Old English. The substantial pre-1066 texts from the Danelaw areas show either the local Old English dialect without Scandinavian influence or standard Late West Saxon. So, despite the circumstantial evidence and Middle English attestation of a significant Scandinavian influence, not much can be made of it for Old English.

・ Crowley, Joseph P. "The Study of Old English Dialects." English Studies 67 (1986): 97--104.

2016-09-10 Sat

■ #2693. 古ノルド語借用語の統計 [lexicology][statistics][old_norse][french][loan_word][contact]

昨日の記事「#2692. 古ノルド語借用語に関する Gersum Project」 ([2016-09-09-1]) 紹介した Gersum Project の Norse Terms in English: A (basic!) Introduction に,フランス語からの借用語と対比しながら古ノルド語からの借用語に関する数値などが言及されていた.

When it comes to numbers, French influence, mainly as a result of the Norman Conquest, is much more significant: approximately 10,000 words were borrowed from French during the Middle English period (of which around 7,000 are still used), whereas there are about 2,000 Norse-derived terms recorded in medieval English texts. Of them, about 700 are still in use in Standard English, although many more can be found in dialects from areas such as the East Midlands, Yorkshire, Lancashire, and Cheshire. The significance of the Norse impact on (Standard) English lies instead in the fact that most of the Norse-derived terms do not have a technical character (consider, for instance, skirt, leg, window, ugly, ill, happy, scare, bask, die) and even include a number of grammatical terms, the most notable being the third person plural pronouns they, them and their (because personal pronouns are not easily borrowed between languages). The presence of these terms was probably facilitated by the similarity between Old English and Old Norse, both of which were Germanic languages. In fact, it seems very likely that the speakers of the two languages were able to understand each other by speaking their own language, of course with some careful lexical choices and a good deal of pointing and, when appropriate, smiling.

借用語彙の統計は,語源の不確かさの問題などが絡み,いきおい概数にならざるを得ないが,与えられていれば参考になる.ここに挙げられている数値も,他書のものと大きく異なっていない.中英語期の借用語に限定して数えると,フランス語からはおよそ1万語(うち約7千語が現在まで残る)が入り,古ノルド語からはおよそ2千語(うち約700語が現代標準英語に残る)が入ったとしている.古ノルド語からの借用語は絶対数も現在までの残存率も相対的に低いといえるが,英語語彙のコアにまで浸透しているという意味で,質的な深さはある.また,イングランド北部・東部の諸方言を考慮に入れれば,現在使われている古ノルド語借用語の数は著しく増えるということも銘記しておきたい.古英語話者と古ノルド語話者がある程度通じ合えたとの積極的な指摘も注目に値する.

その他,借用語に関する統計は cat:loan_word statistics の各記事を参照.

2016-09-09 Fri

■ #2692. 古ノルド語借用語に関する Gersum Project [old_norse][contact][loan_word][lexicology][etymology][semantic_borrowing][gersum_project]

先日参加した ICEHL19 (see 「#2686. ICEHL19 に参加して気づいた学界の潮流など」 ([2016-09-03-1])) の学会で目を引いた研究発表に,Cambridge 大学の Richard Dance や Cardiff 大学の Sara M. Pons-Sanz による Gersum Project の経過報告があった.古英語から中英語にかけて生じた典型的な意味借用 (semantic_borrowing) の例といわれる bread と,その従来の類義語 loaf との関係について語史を詳しく調査した結果,Jespersen の唱えた従来の意味借用説を支持する証拠はない,という衝撃的な結論が導かれた(この従来の説については,本ブログでも「#2149. 意味借用」 ([2015-03-16-1]),「#23. "Good evening, ladies and gentlemen!"は間違い?」 ([2009-05-21-1]),「#340. 古ノルド語が英語に与えた影響の Jespersen 評」 ([2010-04-02-1]) で触れている).

Gersum Project は,従来の古ノルド語の英語に対する影響は過大評価されてきたきらいがあり(おそらくはデンマーク人の偉大な英語学者 Jespersen の愛国主義的な英語史観ゆえ?),その評価を正す必要があるとの立場を取っているようだ(関連して「#1183. 古ノルド語の影響の正当な評価を目指して」 ([2012-07-23-1]) を参照).プロジェクトのHPによると(←成蹊大学の田辺先生,教えていただき,ありがとうございます),プロジェクトの狙いは "The Gersum project aims to understand this Scandinavian influence on English vocabulary by examining the origins of up to 1,600 words in a corpus of Middle English poems from the North of England, including renowned works of literature like Sir Gawain and the Green Knight, Pearl, and the Alliterative Morte Arthure." だという.主たる成果は,総計3万行を越えるこれらのテキストにおける古ノルド語由来の単語のデータベースとして,いずれ公開されることになるようだ.

古ノルド語の借用語とその歴史的背景に関する基礎知識を得るには,同HP内の Norse Terms in English: A (basic!) Introduction が有用.

2016-07-04 Mon

■ #2625. 古ノルド語からの借用語の日常性 [old_norse][loan_word][borrowing][lexicology]

古ノルド語からの借用語には,基礎的で日常的な語彙が多く含まれていることはよく知られている.「#340. 古ノルド語が英語に与えた影響の Jespersen 評」 ([2010-04-02-1]) では,この事実を印象的に表現する Jespersen の文章を引用した.

今回は,現代英語の基礎語彙を構成しているとみなすことのできる古ノルド語からの借用語を列挙しよう.ただし,ここでいう「基礎語彙」とは,Durkin (213) が "we can identify fairly impressionistically the following items as belonging to contemporary everyday vocabulary, familiar to the average speaker of modern English" と述べているように,英語母語話者が直感的に基礎的と認識している語彙のことである.

・ pronouns: they, them, their

・ other function words: both, though, (probably) till; (archaic or regional) fro, (regional) mun

・ verbs that realize very basic meanings: die, get, give, hit, seem, take, want

・ other familiar items of everyday vocabulary (impressionistically assessed): anger, awe, awkward, axle, bait, bank (of earth), bask, bleak, bloom, bond, boon, booth, boulder, bound (for), brink, bulk, cake, calf (of the leg), call, cast, clip (= cut), club (= stick), cog, crawl, dank, daze, dirt, down (= feathers), dregs, droop, dump, egg, to egg (on), fellow, flat, flaw, fling, flit, gap, gape, gasp, gaze, gear, gift, gill, glitter, grime, guest, guild, hail (= greet), husband, ill, kettle, kid, law, leg, lift, link, loan, loose, low, lug, meek, mire, muck, odd, race (= rush, running), raft, rag, raise, ransack, rift, root, rotten, rug, rump, same, scab, scalp, scant, scare, score, scowl, scrap, scrape, scuffle, seat, sister, skill, skin, skirt, skulk, skull, sky, slant, slug, sly, snare, stack, steak, thrive, thrust, (perhaps) Thursday, thwart, ugly, wand, weak, whisk, window, wing, wisp, (perhaps) wrong.

なお,この一覧を掲げた Durkin (213) の断わり書きも付しておこう."Of course, it must be remembered that in many of these cases it is probable that a native cognate has been directly replaced by a very similar-sounding Scandinavian form and we may only wish to see this as lexical borrowing in a rather limited sense."

古ノルド語からの借用語の日常性は,しばしば英語と古ノルド語の言語接触の顕著な特異性を示すものとして紹介されるが,言語接触の類型論の立場からは,いわれるほど特異ではないとする議論もある.後者については,「#1182. 古ノルド語との言語接触はたいした事件ではない?」 ([2012-07-22-1]),「#1183. 古ノルド語の影響の正当な評価を目指して」 ([2012-07-23-1]),「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1]) を参照されたい.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2016-06-07 Tue

■ #2598. 古ノルド語の影響力と伝播を探る研究において留意すべき中英語コーパスの抱える問題点 [old_norse][loan_word][me_dialect][representativeness][geography][lexical_diffusion][lexicology][methodology][laeme][corpus]

「#1917. numb」 ([2014-07-27-1]) の記事で,中英語における本来語 nimen と古ノルド語借用語 taken の競合について調査した Rynell の研究に触れた.一般に古ノルド語借用語が中英語期中いかにして英語諸方言に浸透していったかを論じる際には,時期の観点と地域方言の観点から考慮される.当然のことながら,言語項の浸透にはある程度の時間がかかるので,初期よりも後期のほうが浸透の度合いは顕著となるだろう.また,古ノルド語の影響は the Danelaw と呼ばれるイングランド北部・東部において最も強烈であり,イングランド南部・西部へは,その衝撃がいくぶん弱まりながら伝播していったと考えるのが自然である.

このように古ノルド語の言語的影響の強さについては,時期と地域方言の間に密接な相互関係があり,その分布は明確であるとされる.実際に「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」 ([2011-07-24-1]) や「#1937. 連結形 -son による父称は古ノルド語由来」 ([2014-08-16-1]) に示した語の分布図は,きわめて明確な分布を示す.古英語本来語と古ノルド語借用語が競合するケースでは,一般に上記の分布が確認されることが多いようだ.Rynell (359) 曰く,"The Scn words so far dealt with have this in common that they prevail in the East Midlands, the North, and the North West Midlands, or in one or two of these districts, while their native synonyms hold the field in the South West Midlands and the South."

しかし,事情は一見するほど単純ではないことにも留意する必要がある.Rynell (359--60) は上の文に続けて,次のように但し書きを付け加えている.

This is obviously not tantamount to saying that the native words are wanting in the former parts of the country and, inversely, that the Scn words are all absent from the latter. Instead, the native words are by no means infrequent in the East Midlands, the North, and the North West Midlands, or at least in parts of these districts, and not a few Scn loan-words turn up in the South West Midlands and the South, particularly near the East Midland border in Essex, once the southernmost country of the Danelaw. Moreover, some Scn words seem to have been more generally accepted down there at a surprisingly early stage, in some cases even at the expense of their native equivalents.

加えて注意すべきは,現存する中英語テキストの分布が偏っている点である.言い方をかえれば,中英語コーパスが,時期と地域方言に関して代表性 (representativeness) を欠いているという問題だ.Rynell (358) によれば,

A survey of the entire material above collected, which suffers from the weakness that the texts from the North and the North (and Central) West Midlands are all comparatively late and those from the South West Midlands nearly all early, while the East Midland and Southern texts, particularly the former, represent various periods, shows that in a number of cases the Scn words do prevail in the East Midlands, the North, and the North (and sometimes Central) West Midlands and the South, exclusive of Chaucer's London . . . .

古ノルド語の言語的影響は,中英語の早い時期に北部・東部方言で,遅い時期には南部・西部方言で観察される,ということは概論として述べることはできるものの,それが中英語コーパスの時期・方言の分布と見事に一致している事実を見逃してはならない.つまり,上記の概論的分布は,たまたま現存するテキストの時間・空間的な分布と平行しているために,ことによると不当に強調されているかもしれないのだ.見えやすいものがますます見えやすくなり,見えにくいものが隠れたままにされる構造的な問題が,ここにある.

この問題は,古ノルド語の言語的影響にとどまらず,中英語期に北・東部から南・西部へ伝播した言語変化一般を観察する際にも関与する問題である (see 「#941. 中英語の言語変化はなぜ北から南へ伝播したのか」 ([2011-11-24-1]),「#1843. conservative radicalism」 ([2014-05-14-1])) .

関連して,初期中英語コーパス A Linguistic Atlas of Early Middle English (LAEME) の代表性について「#1262. The LAEME Corpus の代表性 (1)」 ([2012-10-10-1]),「#1263. The LAEME Corpus の代表性 (2)」 ([2012-10-11-1]) も参照.

・ Rynell, Alarik. The Rivalry of Scandinavian and Native Synonyms in Middle English Especially taken and nimen. Lund: Håkan Ohlssons, 1948.

2016-05-31 Tue

■ #2591. 古ノルド語はいつまでイングランドで使われていたか [old_norse][bilingualism][emode][language_death]

標記の問題については,「#1149. The Aldbrough Sundial」 ([2012-06-19-1]) で触れた Page の論文のほか,いくつかの論考がある.この種の問題には明確な結論を出せないことが多く,たいてい論者によって意見はまちまちである.ここでは,Baugh and Cable (92--93) の見解を示そう.

Although in some places the Scandinavians gave up their language early, there were certainly communities in which Danish or Norse remained for some time the usual language. Up until the time of the Norman Conquest the Scandinavian language in England was constantly being renewed by the steady stream of trade and conquest. In some parts of Scotland, Norse was still spoken as late as the seventeenth century. In other districts in which the prevailing speech was English, there were doubtless many of the newcomers who continued to speak their own language at least as late as 1100 and a considerable number who were to a greater or lesser degree bilingual. The last-named circumstance is rendered more likely by the frequent intermarriage between the two peoples and by the similarity between the two tongues. The Anglian dialect resembled the language of the Northmen in a number of particulars in which West Saxon showed divergence. The two may even have been mutually intelligible to a limited extent. Contemporary statements on the subject are conflicting, and it is difficult to arrive at a conviction. But wherever the truth lies in this debatable question, there can be no doubt that the basis existed for an extensive interaction of the two languages upon each other, and this conclusion is amply borne out by the large number of Scandinavian elements subsequently found in English.

Danelaw 地域においては1100年くらいまで古ノルド語が話されていたと推測されているが,その後については言及がない.社会的バイリンガルにせよ個人的バイリンガルにせよ,程度の差があったろうし,その程度が推し量れるような直接,間接の文献もないとなると,すべては憶測の域を出ないことになる.

上の引用にはスコットランドの一部における古ノルド語の使用について17世紀まで継続していたとの言及があるが,関連して「#828. Shetland」 ([2011-08-03-1]) の記事も参照されたい.Shetland では,古ノルド語から派生した1変種たる Norn の使用は18世紀まで続いていたようである.

・ Page, R. I. "How Long Did the Scandinavian Language Survive in England? The Epigraphical Evidence." England Before the Conquest: Studies in Primary Sources Presented to Dorothy Whitelock. Ed. P. Clemoes and K. Hughes. Cambridge: CUP, 1971. 165--81.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-02-21 Sun

■ #2491. フランス語にみられる20進法の起源説 [french][latin][celtic][old_norse][numeral][contact][substratum_theory][hfl]

「#2473. フランス語にみられる20進法の残滓」 ([2016-02-03-1]),「#2474. 数字における「底の原理」」 ([2016-02-04-1]),「#2477. 英語にみられる20進法の残滓」 ([2016-02-07-1]) で,フランス語と英語などの記数法について考えた.今回は,先の記事でも少し触れたフランス語の20進法の起源(説)に関する話題である.

フランス語では,10 (dix), 20 (vingt), 30 (trente), 40 (quarante), 50 (cinquante), 60 (soixante) までは各々ある程度独立した形態を示すが,70は soixante-dix (60+10),80は quatre-vingts (4x20),90は quatre-vingt-dix (4x20+10) というややこしい作りである.また,61から79までの端数,81から99までの端数は,例えば79の soixante-dix-neuf (60+10+9) や99の quatre-vingt-dix-neuf (80+10+9) のように,一層ややこしい.端数の足し算にせよ,80を表わす表現にせよ,背後に20を単位とした考え方,すなわち20進法が潜んでいるということになる.フランス語の数詞体系は,10進法と20進法の混在とみなすことができそうだ.

しかし,上記はあくまで現代標準フランス語における数詞体系の記述であって,歴史的に固定していたわけではないし,現在でもフランス語諸変種を見渡せば異なる記数法が見いだされる.まず歴史を振り返ると,842年の『ストラスブールの誓約書』に始まる最初期のフランス語から数世紀の間,すでに20進法に基づく記数法が用いられていたようだ.12世紀には,quatre-vins (80) が見られたし,中世の北フランスのオイール語では dis huit vins (360) などの大きな数にも20進法が利用されている.一方で,ラテン語に由来する10進法を用いた setante, septante (70); oitante, uitante, octante (80); nonante (90) も併用されていたことに注意が必要である.この併用状態は,1539年の「ヴィレール=コトレの勅令」以降少しずつ整理されていったが,その整理の仕方は必ずしも一貫したものではなかった.識者の間で議論はあったようだが,17世紀には常識的には自然なものと思われそうな septante, octante, nonante は捨てられ,現行のものにほぼ落ち着いた.

一方,南仏のオック語,ベルギーのフランス語,スイスのフランス語など周辺の変種では,伝統のある quatre-vingts こそ採用されたものの,10進法に基づく septante と nonante が,soixante-dix と quatre-vingt-dix に対して勝利し,標準的な記数法として定着している.これらの変種での septante, octante, nonante の使用について,松田 (28) は Douzat の興味深い発言として次の文を引いている.「これらの数字はフランスの南部,東部,スイスのフランス語地域,ベルギーのような,もっともラテン語化され,ゴール語の基層浸透の最も少ない地域にしか定着していない.」

さて,フランス語に見られる20進法の記数法のそもそもの起源についてはどうだろうか.フランス語史のほぼ初めから例証されるものであるから,さらに前の時代に遡らなければならないだろう.松田 (27) は,バスク語,ブルトン語,デンマーク語に20進法の記数法が観察されることを述べた後で,次のように議論している.

このようにみてくると,20進法はフランス語に特有のものではなく,ヨーロッパの西部に今でも残る現象であることがわかる.ところでこうした環境の中にあって,祖語のラテン語にはない20進法を,フランス語はどこからとり入れたのだろうか.quatre-vingts や soixante-dix は,ヴァルトブルクやニュロップが12世紀に初出としているのであるが,実際にはそれよりかなり前から人口にのぼっていたはずである.その起源について,学者たちの意見はほぼ一致している.ローマ人がガリアの地に侵入する以前の住先民族ケルト人がもたらしたものとする説である.いくつかの部族に分かれていたケルト民族の中には,確かに20進法を採用していた部族もいた.特にウェールズのケルト人については,非常に古い写木によって確認されているという.しかしその昔ガリア地方にいたケルト人に関する資料は残っていない.それゆえ,フランス人の祖先であるガロ=ロマン人にケルト人から数詞が伝わったことを換証することは今のところ不可能なのである.ケルト起源説以外には,ロマンス語文献学者として知られているロールフス G. Rohlfs によるノルマン起源説がある.ヴァイキングと呼ばれたノルマン人は,紀元800年頃英仏海峡に出没しはじめたが,彼らの原住地はスカンディナヴィアとデンマークであった.彼らは,911年にシャルル3世との間で交わした取り決めによって,現在ノルマンディー地方と呼ばれている地域に定住した.Marcel Cohen によれば,ノルマンディー地方のカルヴァドス県の町 Bayeux には,12世紀までデンマーク語が残っていたという.定住後のノルマン人は,1066年にイギリスに攻め込むのであるが,同じ頃その一部はイタリア南部とシチリア島に向かい,サラセン人を駆遂してここにもノルマン王国を建設した.現在の南部イタリアやシチリアの方言に20進法がみられることを文法家たちは指摘している.フランス語の20進法がどこから来たかについて,ケルト説,ノルマン説のどちらをとるにせよ,問題はフランス語の誕生以前にさかのぼることであり,検証は困難なようである.

・ 松田 孝江 「フランス語の数詞について」『大妻女子大学紀要(文系)』27巻,1995年.19--32頁.

2016-02-07 Sun

■ #2477. 英語にみられる20進法の残滓 [french][old_norse][numeral][etymology]

「#2473. フランス語にみられる20進法の残滓」 ([2016-02-03-1]) でちらっと触れたが,英語にも score という単位で20を底とする数え方がある.聖書に基づく表現 threescore years and ten は人間の寿命としての70年のことであり,Abraham Lincoln による The Gettysburg Address の出だしの,Four score and seven years ago (87年前)という表現は広く知られている.これらの例が示すとおり,20個1組の単位としての score は単複同形であり,複数形に -s を採らない (see 「#12. How many carp!」 ([2009-05-11-1])) .この score の使用は確かに現在では古風で周辺的といえるが,20を底とする発想が英語の言語文化に存在してきたことは確かである.

score の語源は,英語ではなく古ノルド語にある.OED の score, n. によれば,古ノルド語の女性強変化名詞 skor (notch, tally, the number of twenty) が,後期古英語に同じく女性強変化名詞 scoru として借用されたものである.ゲルマン語根 *skurō,印欧語根 *(s)ker- に遡り,原義は「切る」である (cf. shear, share) .数字の記録のための割り符 (tally) に,20ごとに1つの切れ込みを入れていった慣習に端を発するのではないかという.OED 曰く,"[Presumably from the practice, in counting sheep or large herds of cattle, of counting orally from 1 to 20, and making a 'score' (sense 9 [=tally]) or notch on a stick, before proceeding to count the next twenty.]" .この語源から推し量るに,もともとの英語文化に20進法の発想があったというよりは,古ノルド語文化の影響下でそれを部分的に用いることになったというほうが妥当なようである.

なお,OED による古英語からの初例は,"[a1100 Bury St. Edm. Rec. in A. S. Napier Old Eng. Glosses 56 Þæt is..v scora [glossed quinquies uiginti] scæp..& viii score [octies uiginti] æcere gesawen.]" として挙げられている.初例におけるラテン語 viginti の訳語として score が当てられているのも示唆的ではある.中英語以降も,例には事欠かない (cf. MED の scōr(e (n.)) .

「#2473. フランス語にみられる20進法の残滓」 ([2016-02-03-1]) の記事で,フランス語の vingt や quatre-vingts にみられる20進法の発想が言語接触に起因するという説があることを示唆した.問題の言語接触の相手は,一説にはノルマン人,一説にはケルト人であるとされ,いまだ定説はないようだが,もし前者であれば問題の言語はおそらく古ノルド語という解釈になるのだろう.この諸説に関して,Académie Française の Questions de langue に言及があるので,参照されたい.このHPを教えてくださった,中央大学のフランス語の先生に感謝いたします. *

2015-11-18 Wed

■ #2396. フランス語からの句の借用に対する慎重論 [french][loan_translation][borrowing][contact][phraseology][ormulum][old_norse][phrasal_verb]

「#2351. フランス語からの句動詞の借用」 ([2015-10-04-1]) と昨日の記事「#2395. フランス語からの句の借用」 ([2015-11-17-1]) で話題にしたように,英語は中英語期にフランス語の単語のみならず句や表現を借用してきたと主張されてきた.一方,この主張に対して慎重な立場を取る論者もいる.その1人が Sypherd である.Sypherd はフランス語法借用説を主張する Sykes による論文 French Elements in Middle English (1899) を厳しく批判し,慎重論を展開した.

Sypherd の論の進め方は明解である.Sykes がフランス語の影響があると指摘している英語の句や表現の多くが,Sykes の取り上げている諸文献よりも早い時期に書かれた Ormulum に現われていることを,実証的に示したのである.Ormulum は,East Midland 方言で1200年頃に書かれたとされる長大な宗教詩で,方言的にも時代的にもフランス語の影響が少ないとされるテキストである.このテキストは,むしろ古ノルド語の言語的影響を強く示すものとして知られている.そこで,Sypherd (6--7) は,Sykes のいう「フランス語法」とは,むしろ古ノルド語法とすら考えられるのではないかと,逆手を取る.

Now, if in the Ormulum, a poem free from French influence, these phrases which Mr. Sykes ascribes to the Old French occur with considerable frequency, we are surely justified in denying the overwhelming French phrasal influence on Middle English. Furthermore, the justification of this denial is strengthened when we find that in Old-Norse literature anterior to or contemporary with Orm there exist in comparative abundance many of the identical phrases found in the Ormulum and in other Middle-English literature. And finally, though I do not urge it, the probability of considerable Old-Norse phrasal influence on Orm demands consideration, especially if we bear in mind the following facts: (1) the marked Old-Norse influence in general on Orm; (2) the Old-Norse literature in which these phrases occur in homiletic, sermonic; (3) much of the literature antedates the Ormulum.

もちろん,Sypherd はこの後論文のなかで,古ノルド語の文献から問題の英語の語法におよそ対応する表現を取り出して,提示してゆく.対象となったのは "bear witness", "take baptism", "take flesh, humanity", "take death", "take example", "take heed, take keep, take ȝeme", "take end", "take wife", "take rest", "take cross" に相当する句動詞であり,種類は必ずしも多くないが,議論と例示は全体として盤石で説得力がある.

昨日の記事の末尾でも述べたように,句の借用を実証することは案外難しい.Sypherd も,論文の読後感としては,フランス語からの借用とする説そのものを鋭く批判しているように聞こえるが,おそらく主張したいのは,そのような説には慎重に向き合うべきであり,別の可能性も考慮すべきである,ということだろう.

・ Sypherd, W. Owen. "Old French Influence on Middle English Phraseology." Modern Philology 5 (1907): 85--96.

2015-10-07 Wed

■ #2354. 古ノルド語の影響は地理的,フランス語の影響は文体的 [old_norse][french][contact][dialect][register][style][sociolinguistics]

古ノルド語とフランス語が英語に与えてきた影響は,英語史ではしばしば比較対照される.本ブログでも,「#111. 英語史における古ノルド語と古フランス語の影響を比較する」 ([2009-08-16-1]) や「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1]) でも取り上げてきた.その記事でも示したように,両言語の影響は様々な点で著しく対照的である.どの観点からみるか目移りするほどだが,Denison and Hogg (15) は,とりわけ社会言語学的な観点から,両言語の影響に関する重要な対立点を取り上げている.それによると,古ノルド語が地域方言の含意をもつのに対し,フランス語が文体 (style) や使用域 (register) の含意をもつことである.

. . . Scandinavian influence was originally predominant in the Danelaw. . . . [E]ventually many Scandinavian elements entered southern dialects as well, but this is a two-stage process. There is the original contact between the two language which brought Scandinavian features into the English of the Danelaw. Then, later, there is spread within English by means of interdialectal contact. Contact between French and English, on the other hand, shows a much lesser geographical variation. The key here is register. That is to say, the variables which affect English in respect of French are far more to do with a contrast between types of social language than geography. Thus, if a text is concerned with, say, religion or science, or it is a formal piece, then it is probably that it will contain a higher proportion of French loanwords than a text which is purely secular or colloquial, whichever part of the country the text comes from. In this respect we should also note that Scandinavian loans are more likely to be colloquial (or everyday).

換言すれば,古ノルド語の影響が,少なくとも当初の「第1段階」においては地域方言(水平方向の変種)の差異をもたらしたのに対し,フランス語の影響は,主として文体や使用域(垂直方向の変種)の差異を生み出したということである.これは,両言語の影響に関する様々な対立点を要約する謂いとして,言い得て妙である.

・ Denison, David and Richard Hogg. "Overview." Chapter 1 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 1--42.

2015-06-22 Mon

■ #2247. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由 (3) [phonetics][consonant][me_dialect][old_norse]

##2219,2220,2226,2238,2247 の記事で扱ってきた "Southern Voicing" に関する話題.

・ 「#2219. vane, vat, vixen」 ([2015-05-25-1])

・ 「#2220. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由」 ([2015-05-26-1])

・ 「#2226. 中英語の南部方言で語頭摩擦音有声化が起こった理由」 ([2015-06-01-1])

・ 「#2238. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由 (2)」 ([2015-06-13-1])

[2015-05-26-1]の記事で触れた Poussa の論文を読んでみた.中部・北部の Danelaw 地域に語頭 [f] の有声化が生じなかった,あるいはその効果が伝播しなかった理由を議論する上では,同地域に当初から [v] が不在だったこと,あるいは少なくとも一般的ではなかったことが前提とされる.しかし,Poussa (298) はこの前提を事実としては示しておらず,あくまで推論として提示しているにすぎない.この点,注意が必要である.

According to Skautrup (1944: 124), the sound system of Runic Danish had labial fricatives, voiced and unvoiced, and did not yet contain the labio-dental [f] and [v], but he believes that /f/ appeared in the following period. The development of the English dialects of the north midlands may have followed a similar time-table. The Runic Danish period corresponds to the period of Viking settlement in England, which was strongest in the north midlands. In the Eastern Division Viking Period settlement mainly affected East Anglia (particularly Norfolk) and part of Essex, which fell within the Danelaw in the late 9th. century. Southern Voicing of OE /f/ in initial position would have been unlikely in East Anglia, therefore, though during the OE/ME period initial [v] should have occurred in the Kentish dialect through the application of the Southern Voicing rule. [Skautrup = Skautrup, P. Det Danske Sprogs Historie I. Copenhagen: Gyldendal, 1944.]

語頭摩擦音有声化を示す地理的な分布とその歴史的な拡大・縮小,そして社会言語学的な背景に照らせば,くだんの Poussa の説は魅力的ではあるが,最重要の前提となるはずの音声的な事実が確かめられていないというのは都合が悪い.当面は,1つの仮説としてとどめておくよりほかないだろう.

・ Poussa, P. "Ellis's 'Land of Wee': A Historico-Structural Revaluation." Neuphilologische Mitteilungen 1 (1995): 295--307.

2015-06-13 Sat

■ #2238. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由 (2) [wave_theory][phonetics][consonant][me_dialect][old_norse][language_change][geolinguistics][geography]

この話題については,最近,以下の記事で論じてきた (##2219,2220,2226,2238) .

・ 「#2219. vane, vat, vixen」 ([2015-05-25-1])

・ 「#2220. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由」 ([2015-05-26-1])

・ 「#2226. 中英語の南部方言で語頭摩擦音有声化が起こった理由」 ([2015-06-01-1])

中英語における語頭摩擦音有声化 ("Southern Voicing") を示す方言分布は,現在の分布よりもずっと領域が広く,南部と中西部にまで拡がっていた.その勢いで中部へも拡大の兆しを見せ,実際に中部まで分布の及んだ時期もあったが,後にその境界線が南へと押し戻されたという経緯がある.この南への押し戻しも含めて,中部・北部方言でなぜ "Southern Voicing" が受け入れられなかったのか.

この押し戻しと分布に関する問題を Danelaw の領域と関連づけて論じたのが,先の記事 ([2015-05-26-1]) でも名前を挙げた Poussa である.Poussa は,「#1249. 中英語はクレオール語か? (2)」 ([2012-09-27-1]),「#1254. 中英語の話し言葉の言語変化は書き言葉の伝統に掻き消されているか?」 ([2012-10-02-1]) でも取り上げた,中英語=クレオール語仮説の主張者である.Poussa (249) の結論は,明解だ.

In sum, I submit that, whereas the original advance of the initial fricative voicing innovation through the OE dialects is a natural and not unusual phonetic process (it has its parallels in other Germanic dialects on the continent), the halting and then the reversing of such an innovation in ME is an unexpected development, requiring explanation. It can only be explained by some kind of intervention in the dialect continuum. The Scandinavian settlement of the north and east Midlands in the late OE period seems to supply the right kind of intervention at the right place and time to explain this remarkable linguistic U-turn.

Poussa の具体的な議論は2点ある.1つは,古ノルド語との接触によりピジン化あるいはクレオール化した中・北部の英語変種においては,音韻過程として類型論的に有標である語頭有声音の摩擦音化は採用されなかったという議論だ (Poussa 238) .もう1つは,後期中英語に East-Midland の社会的な影響力が増し,その方言がロンドンの標準変種の形成に大きく貢献するようになるにつれて,語頭摩擦音をもたない同方言の威信が高まったために,問題の境界線が南に押し下げられたのだとする社会言語学的な論点である.要するに,南部方言の語頭有声摩擦音は真似るにふさわしくない発音だという評判が,East-Midland の方言話者を中心に拡がったということである.

Poussa (247) より議論を引用しておく.歴史社会言語学な考察として興味深い.

It seems to me that the voicing of initial /f-/, /s-/, /θ-/ and /ʃ-/ in OE and ME, which Fisiak convincingly argues are caused by one and the same lenition process, is precisely the type of rule which is typically jettisoned when a language is pidginized or creolized, and acquired only partially by learners of a new dialect. Furthermore, why should the speaker of a Danelaw dialect of English want to sound like a southerner, whether he lives in his home district, or has been transplanted to London? It would depend on what pronunciation he (or she), consciously or unconsciously, regarded as prestigious.

If this explanation is accepted as the reason why such an expansive lenition innovation stopped at approximately the Danelaw boundary during the late OE or early ME period, then the reason why the area of voicing subsequently receded southwards is presumably related: migration of population and the rise in the social prestige of the East Midland dialect meant that the phonologically simpler variety became the standard to be imitated.

・ Poussa, Patricia. "A Note on the Voicing of Initial Fricatives in Middle English" Papers from the 4th International Conference on English Historical Linguistics. Ed. Eaton, R., O. Fischer, W. Koopman, and F. van der Leeke. Amsterdam: Benjamins, 1985. 235--52.

2015-05-26 Tue

■ #2220. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由 [old_norse][consonant][me_dialect][causation][language_change][methodology]

昨日の記事「#2219. vane, vat, vixen」 ([2015-05-25-1]) で,中英語の南部方言における語頭摩擦音の有声化という音変化を紹介した.中部・北部方言ではこの有声化は生じなかったため,これらの方言が基盤となって後に発達した標準英語にも,その効果は反映されていない.それだけに,南部方言から標準英語へ入った vane, vat, vixen が歴史的には異質なのである.

ある方言では生じたが別の方言では生じなかった変化というのは,音変化に限らず,非常に多く存在する.むしろ,そのような変化の有無を事後的に整理して,方言区分を設けているといったほうが,研究の手順の記述としては正確だろう.したがって,なぜ語頭摩擦音の有声化が南部にだけ生じて,中部・北部には生じなかったのかという問いは,そもそも思いつきもしなかった.あえて問うとしても,通常は,なぜ無声摩擦音が南部で有声化したのかという問題に意識が向くものであり,なぜそれが中部・北部で起こらなかったのかという疑問は生じにくい.

Knowles (41--42) は,後者のありそうにないほうの疑問を抱き,自ら "speculative" としながらも,その理由の候補として,古ノルド語における語頭の有声摩擦音の不在を挙げている.

Danish may also have influenced the pronunciation of an initial <s> or <f> in words such as fox and sing. In the Danelaw, as in North Germanic, these remain unchanged [s, f], but there is widespread evidence of the pronunciation [z, v] in the area controlled by Wessex (Poussa, 1995). The distribution is confirmed by placename evidence (Fisiak, 1994). Similar forms are found on the European mainland: for example, the <s> of German singen is pronounced [z], and the <v> of Dutch viif ('five') is more like an English [v] than [f]. Some [v]-forms have become part of Standard English: for example, vat (cf. German Faß), and vixen alongside fox, but otherwise the [s, f] forms have become general, and [z, v] survive only in isolated pockets.

参考すべき研究として以下のものが挙げられていた.

・ Poussa, P. "Ellis's 'Land of Wee': A Historico-Structural Revaluation." Neuphilologische Mitteilungen 1 (1995: 295--307).

・ Fisiak,J. "The Place-Name Evidence for the Distribution of Early Modern English Dialect Features: The Voicing of Initial /f/." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Berlin: Mouton de Gruyter, 1994. 97--110.

当該の変化が中部・北部で起こらなかったことに関する古ノルド語の関与という可能性と,この説の妥当性は,今ここでは評価できない.しかし,この提案は,言語変化研究において理論上重要なメッセージを含んでいると考える.「#2115. 言語維持と言語変化への抵抗」 ([2015-02-10-1]) で Milroy の言語変化論を紹介したが,なぜ変化したのかと同様になぜ変化しなかったのかという疑問は,もっと問われて然るべきだろう.中英語の中部・北部方言では語頭摩擦音に関して古英語以来の現状が維持されたにすぎず,何も問うことがなさそうに見えるが,なぜ現状が維持されたのかを問う必要があるというのが Milroy 的な発想なのであり,Knowles もそのような問題に光を当てたということになる.もちろん,説の妥当性は別途検討していなければならないが,言語変化に対する逆転の発想がおもしろい.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

2015-03-16 Mon

■ #2149. 意味借用 [borrowing][loan_word][loan_translation][semantic_change][lexicology][old_norse][semantic_borrowing][christianity]

本ブログのいくつかの記事で 意味借用,semantic_borrowing, あるいは "semantic loan" という用語を使ってきたが,とりたてて話題にしたことはなかったので,今回いくつか例を挙げておきたい.意味借用はときに翻訳借用 (loan_translation) と混同して用いられることがあるが,2つは異なる過程である.翻訳借用においては新たな語彙項目が生み出されるが,意味借用においては既存の語彙項目に新たな語義が追加されるか,それが古い語義を置き換えるかするのみで,新たな語彙項目は生み出されない.ただし,いずれも借用元言語の形態は反映されないという点で共通点がある.「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) で説明した Haugen の用語に従えば,いずれも importation ではなく substitution の例ということになる.

英語史における意味借用の典型例の1つに,dream がある.古英語 drēam は "joy, music" (喜び,音楽)の意で用いられたが,対応する古ノルド語の draumr が "vision" (夢)の意をもっていたことにより,その影響で中英語までに「夢」の語義を獲得した.もともとのゲルマン語の段階での原義「(叫び声などによる)惑わし」からの意味発展により「(歓楽による)叫び声,騒ぎ;歓楽;喜び」の系列と「幻影;夢」の系列とが共存していたと考えられるが,後者は古英語へは伝わらなかったようだ.だが実際には,古英語期にも,古ノルド語の影響の強い東中部や北部では「夢」の語義も行われていた形跡がある.

ほかによく知られているものとして,bloom がある.古英語 blōma は "ingot of iron" (塊鉄)を意味したが,古ノルド語 blóm "flower, blossom" (花)の影響で,中英語までに新しい語義を獲得した(ただし,これには異説もある).dwell に相当する古英語単語 dwellan, dwelian は "to lead astray" (迷わせる)で用いられたが,古ノルド語 dvelja (ぐずぐずする;とどまる)より発展的な語義「住む」を借用したとされる.また,「#340. 古ノルド語が英語に与えた影響の Jespersen 評」 ([2010-04-02-1]) で触れたように,bread は古英語では brēad "morsel of food" ほどの意味だったが,古ノルド語 brauð "bread" より「パン」の語義を借りてきたようだ (Old Northumbrian に「パン」としての用例がみられる).

古ノルド語からの意味借用の例をいくつか挙げたが,ラテン語からの例としてラテン語 rēs が「集会;こと,もの」の語義をもっていたことから,本来「集会」のみを意味した古英語 þing が「こと,もの」の意味を得たとされる.同様に,古英語の Dryhten "lord" に "the Lord" の語義が追加されたのも,対応するラテン語の dominus の影響だろう(関連して「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]) を参照).古英語における本来語のキリスト教用語には,対応するラテン語の影響で新たに意味を獲得したものが多い (ex. wītega "prophet", þrōþung "suffering", getimbran "edify", cniht "pupil" 等々 (cf. Strang 368--69) .

ほかには,「新しいもの」の意味でフランス語から英語に入ってきたnovel が,その後スペイン語及びイタリア語の対応語から「物語;小説」の意味を取り入れた例などがある.

英語が意味を貸し出した側となっている例もある.フランス語の realizer (はっきり理解する)と introduir(紹介する)のそれぞれの語義は,英語の対応語からの借用である.また,アメリカで話されるポルトガル語の engenho は「技術」を意味したが,英語 engine から「機関車」の意味を借用した.さらに,日本語「触れる」「払う」はそれぞれ物理的な意味のほかに「(問題などに)言及する」「(注意・敬意などを)払う」の意味をもつが,これは対応する touch, pay が両義をもつことからの影響とされる.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2014-12-11 Thu

■ #2054. seek と beseech の語尾子音 (2) [consonant][phonetics][inflection][palatalisation][old_norse][contact][analogy][me_dialect]

「#2015. seek と beseech の語尾子音」 ([2014-11-02-1]) を書いた後で,Krygier による関連する論文を読んだ.前の記事の最後で,seek の末尾の /k/ 音は北部方言で行われたと想像される古ノルド語の同根語の /k/ 音の影響によるものではないかという説を紹介したが,Krygier はその説を強く支持している.丁寧で説得力がある議論なので,概要を記しておきたい.

前の記事でも説明したとおり,古英語の対応する不定詞は sēċan であり,問題の子音は軟口蓋破裂音 [k] ではなく,硬口蓋化した破擦音 [ʧ] だった.この口蓋化の過程は,Gmc *sōkjan において口蓋音 [j] が後続していたことにより引き起こされたものである.古英語の現在形屈折では口蓋化された [ʧ] が現われるが,2人称単数と3人称単数の屈折形のみは sēcst, sēcþ のように軟口蓋破裂音 [k] を示した(このパラダイム内での交替については音韻論的な議論があるが,ここでは省略する).伝統的な見解によると,この2・3人称単数の [k] がパラダイム内に広がり,不定詞や1人称単数などすべての屈折形が [k] を示すに至ったとされる.類推 (analogy) のなかでもパラダイム内での水平化 (levelling) と呼ばれる類いの過程が生じたとする説だ (cf. 「#555. 2種類の analogy」 ([2010-11-03-1])) .Hogg (§7.42) もこの説を支持している.

Following general principles of analogy . . . we would expect the nom.sg. to predominate over plural forms in nouns, and in strong verbs the present forms similarly to predominate over past forms. . . . In the present tense of weak verbs the alternation type sēcan ? sēcþ is, as would be predicted, the source of later seek, cf. beseech, where the affricate has been extended, perhaps on pragmatic grounds, and so for other similar verbs, such as think, work.

しかし,Krygier は,この類推説に疑問を向ける.通常,類推作用は有標な形式が無標な形式へ呑み込まれていく過程である.そうであれば,sēċan の場合,むしろ不定詞や1人称単数形などの [ʧ] をもつ形態が無標とみなされるはずだから,[ʧ] へ水平化してゆくのが筋だろう.ところが,事実は反対である.上の引用にもある通り,むしろ [ʧ] へ水平化した beseech に関してこそこの類推説は説得力をもつのであり,seek について同じ類推説を持ち出すことは難しいのではないか.

そこで Krygier は,seek と同じ形態クラスに属する動詞(語幹末に [k] をもつ弱変化I類の動詞)のリストを作った (catch (OFr cachier), dretch (OE dreccan), letch (OE læccan), quetch (OE cweccan), reach (OE rǣcan), reach (2) (OE reccan), rech (OE reccan), seek (OE sēcan), stretch (OE streccan), teach (OE tǣcan), think (OE þencan ? þyncan), watch (OE w(r)eccan), work (OE wyrcan)) .そして,この13個の動詞について,5つに区分した中英語方言からの例を拾い出し,[k] を示すか [ʧ] を示すかを数え上げた.その結果,動詞全体としても方言全体としても [ʧ] が優勢だが,北部と東中部ではいくつかの動詞についてむしろ [k] が優勢であることが,そして少なくとも他方言に比べて相対頻度が著しいことが,わかった.具体的には,Hogg の引用から予想されるように,seek, think, work の3語がそのような分布を示した (Krygier 465) .

北部系方言で語によって [k] が優勢であるということは,古ノルド語の関与を疑わせる.実際,上に挙げた動詞の対応する古ノルド語形には [k] が現われる.問題の3語についていえば,古ノルド語形は sœkja, þekkja/þykkja, yrkja である.南部系方言の状況は類推説のみでうまく説明できるが,北部系方言の状況を説明するには古ノルド語形の参与を考えざるを得ないということになる.あとは,北部系の [k] が後に南下し標準形として採用されたというシナリオを想定するのみだ.seek と beseech が平行的に発達しなかったのは,古ノルド語 sœkja は文証されるが *besœkja は文証されないということも関係しているのではないか (Krygier 468) .

Krygier (468) の結論部が非常に明解なので,引用しておく.

By way of a summary, the following interpretation of the developments in the "seek"-group regarding velar restoration can be proposed. The Present-day English situation is a result of an interplay of two factors. One of them is analogical levelling of the alternations resulting from Primitive Old English syncope of medial unstressed [i]. Contrary to earlier scholarship, however, a path of development parallel to that in strong verbs is postulated, thus removing the minority velar forms from second and third person singular present tense. This would give palatal consonants throughout the present paradigm in all dialects of Late Old English/Early Middle English. On this pattern the influence of Old Norse equivalents of the "seek"-verbs should be superimposed. For obvious reasons, initially it was limited mainly to the north-east, later spreading southwards, with West Midlands as a possible relic area. The absence of an Old Norse equivalent would favour the preservation of the palatal type, while its existence would further velar restoration, as best exemplified by the seek ? beseech contrast. In individual cases other factors, such as the existence of etymologically related Old English words with a velar, e.g., wyrcan : weorc, could have played a secondary role, which can probably be seen primarily in isolated velar forms in the south.

・ Krygier, Marcin. "Old English (Non)-Palatalised */k/: Competing Forces of Change at Work in the "seek"-Verbs." Placing Middle English in Context. Ed. I. Taavitsainen et al. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000. 461--73.

・ Hogg, Richard M. A Grammar of Old English. Vol. 1. Phonology. Oxford: Blackwell, 1992.

2014-08-17 Sun

■ #1938. 連結形 -by による地名形成は古ノルド語のものか? [toponymy][old_norse][onomastics][personal_name][contact]

昨日の記事「#1937. 連結形 -son による父称は古ノルド語由来」 ([2014-08-16-1]) で扱った人名と同じくらい深く古ノルド語からの影響があるといわれているものに,イングランドの地名がある.この話題については「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」 ([2011-07-24-1]) で地図を掲げて紹介した.そのなかでもとりわけ数の多いのが古ノルド語の要素 -by を付加した Derby, Grimsby, Rugby, Thoresby, Whitby などの地名である.600以上の -by 地名が確認されており,しかも分布が the Danelaw に偏っていることから,古ノルド語で "farm; town" を意味する by の影響が明らかなように見える (Baugh and Cable 98) .また,その約6割は特に the Five Boroughs に集中しているといわれる (Miller 103) .

しかし,先行する諸研究を参照した Miller (102--04) によれば,これらが古ノルド語の連結形 -by を用いた地名であることは確かながらも,その地名形成のパターンは同時代のスカンディナヴィアで一般的なものではなかったという.10--11世紀に作られた the Danelaw の -by の地名には前要素として人名のつくものが多いが,スカンディナヴィアでは「人名+ -by」のパターンは現在に至るまでそれほど多くない.つまり,この地名形成は the Danelaw における Anglo-Scandinavia 独自のものであり,むしろスカンディナヴィアにおける同型の地名は the Danelaw からの逆輸入ではないか,と.Miller (104) は,次のように述べる.

Personal names are rare as satellites of -by names in Sweden, but more common in Norway . . . and in southern Denmark and south Schleswig. Fellows Jensen . . . argues that since most of the -by formations with personal name in Sweden and Norway postdate christianization, and those in south Schleswig postdate the Viking period, the name-type spread back to Denmark from the Danelaw, as suggested by Hald . . . . In any event, the Danelawl type seems not to have been based on a pre-existing Scandinavian type. Moreover, of 207 place names for which an Old Norse cognate existed, the substitution of the cognate for the native English form was close to perfect . . . . Anglo-Scandinavian settlements thus have an identity of their own . . . .

この仮説をまとめれば,地名連結形 -by 自体は古ノルド語要素だが,「人名+ -by」という地名形成のパターンは the Danelaw で独自に発達したものであり,そのパターンは後にスカンディナヴィア本土へ逆輸入された,ということになろう.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ Miller, D. Gary. External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance. Oxford: OUP, 2012.

2014-08-16 Sat

■ #1937. 連結形 -son による父称は古ノルド語由来 [patronymy][old_norse][onomastics][personal_name][contact][map]

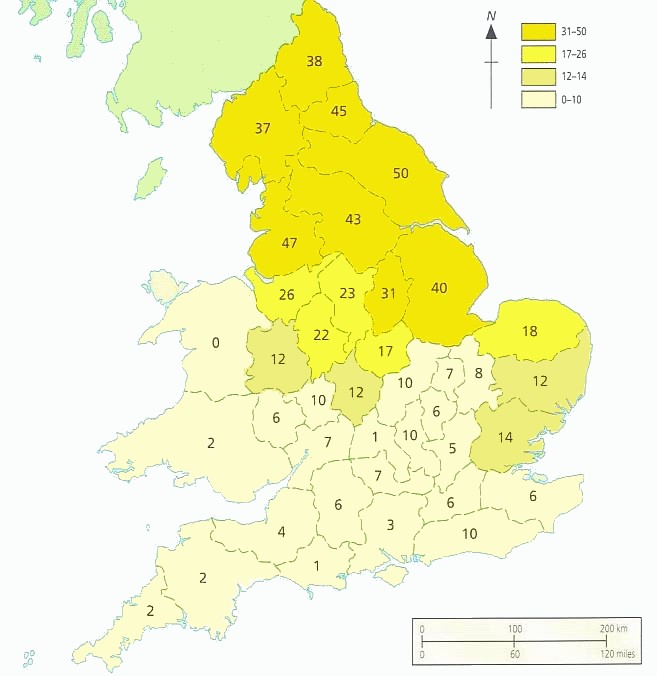

「#813. 英語の人名の歴史」 ([2011-07-19-1]),「#1673. 人名の多様性と人名学」 ([2013-11-25-1]) で触れたように,英語人名によく見られる -son (ex. Johnson, Tomson, Williamson, Wilson) は古ノルド語の父称 (patronymy) に由来するというのが英語史の定説である.その根拠は,8世紀後半よりヴァイキングに襲われ,治められたイングランド東北部の the Danelaw に,とりわけ -son をもつ人名が濃く分布していたという事実である.以下に,Crystal (26) からの分布地図を掲載する.

地図中の数は,それぞれの州から生まれ出たと考えられる異なる姓の数を表わす.イングランドの北部と東部に集中していることが明らかである(特に Yorkshire と北部 Lincolnshire では6割を超える人名が古ノルド語の影響を受けたものであることが,中英語期の初期の人名記録からわかっている).この分布の明白なことは,「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」 ([2011-07-24-1]) に掲載した古ノルド語由来の地名の分布を表わす地図が伝える明白さに匹敵する.Baugh and Cable (99) も次のように述べている.

It may be remarked that a similarly high percentage of Scandinavian personal names has been found in the medieval records of these districts. Names ending in -son, like Stevenson or Johnson, conform to a characteristic Scandinavian custom, the equivalent of Old English patronymic being -ing, as in Browning.

息子を意味する名詞 son は古英語 sunu として存在しており,ゲルマン諸語にも他のインドヨーロッパ諸語にも同根語が見られる.しかし,これを父称を作る連結形として用いる習慣は古英語にはなかった.一方,北欧諸語では古ノルド語の同根語 sunr を連結形として用いた人名,現代でいえば Amundsen, Andersen, Jacobsen, Jespersen, Nielsen などに相当する人名が多くみられた.英語人名の -son 付加は,古英語後期の古ノルド語との接触によって導入された,古い要素を用いた新しい慣習だったとみなすことができる.

現代英語から -son 付きの人名をランダムに拾い出すと,Acheson, Anderson, Cookson, Davidson, Dickinson, Dodgson, Edison, Ellison, Emerson, Harrison, Henderson, Hudson, Jackson, Jefferson, Johnson, Jonson, Larson, Madison, Magnusson, Robinson など多数が挙がる.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2014-08-09 Sat

■ #1930. 系統と影響を考慮に入れた西インドヨーロッパ語族の関係図 [indo-european][family_tree][contact][loan_word][borrowing][geolinguistics][linguistic_area][historiography][french][latin][greek][old_norse]

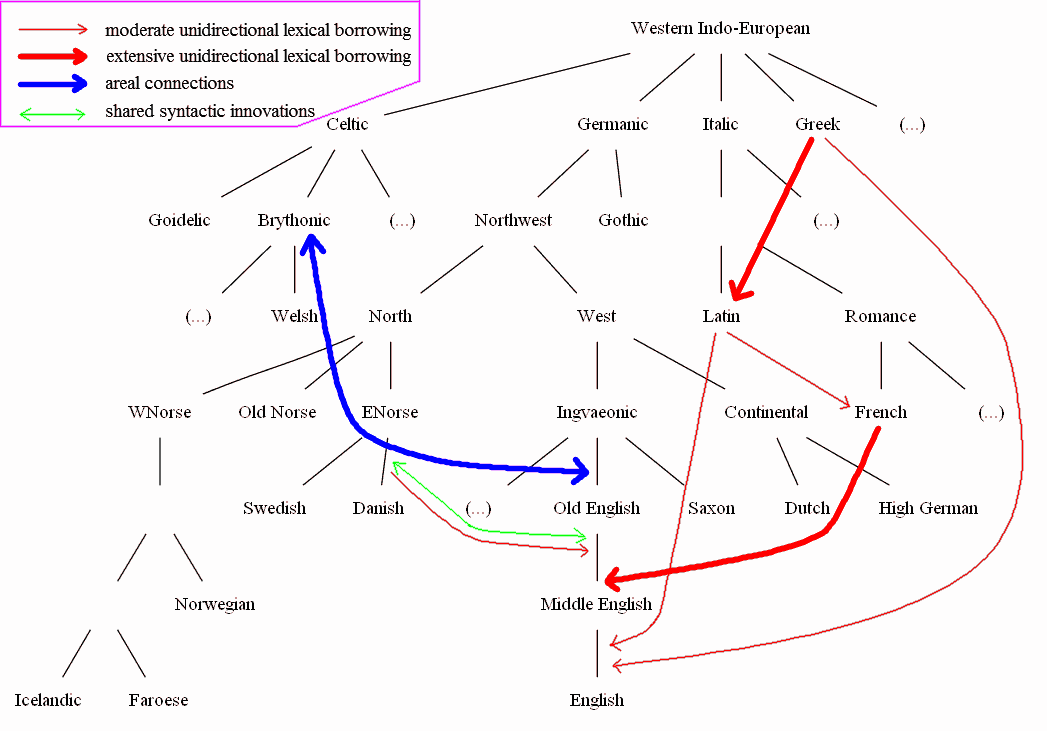

「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]),「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]),「#1236. 木と波」 ([2012-09-14-1]),「#1925. 語派間の関係を示したインドヨーロッパ語族の系統図」 ([2014-08-04-1]) で触れてきたように,従来の言語系統図の弱点として,言語接触 (language contact) や地理的な隣接関係に基づく言語圏 (linguistic area; cf. 「#1314. 言語圏」 [2012-12-01-1])がうまく表現できないという問題があった.しかし,工夫次第で,系統図のなかに他言語からの影響に関する情報を盛り込むことは不可能ではない.Miller (3) がそのような試みを行っているので,見やすい形に作図したものを示そう.

この図では,英語が歴史的に経験してきた言語接触や地理言語学的な条件がうまく表現されている.特に,主要な言語との接触の性質,規模,時期がおよそわかるように描かれている.まず,ラテン語,フランス語,ギリシア語からの影響が程度の差はあれ一方的であり,語彙的なものに限られることが,赤線の矢印から見て取れる.古ノルド語 (ENorse) との言語接触についても同様に赤線の一方向の矢印が見られるが,緑線の双方向の矢印により,構造的な革新において共通項の少なくないことが示唆されている.ケルト語 (Brythonic) との関係については,近年議論が活発化してきているが,地域的な双方向性のコネクションが青線によって示されている.

もちろん,この図も英語と諸言語との影響の関係を完璧に示し得ているわけではない.例えば,矢印で図示されているのは主たる言語接触のみである(矢印の種類と数を増やして図を精緻化することはできる).また,フランス語との接触について,中英語以降の継続的な関与はうまく図示されていない.それでも,この図に相当量の情報が盛り込まれていることは確かであり,英語史の概観としても役に立つのではないか.

・ Miller, D. Gary. External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance. Oxford: OUP, 2012.

2014-08-03 Sun

■ #1924. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか (2) [gender][french][old_norse][contact][bilingualism][french_influence_on_grammar]

「#1884. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか」 ([2014-06-24-1]) で,「当時のイングランドにおける英語と Norman French との2言語使用状況が2つの異なる文法性体系を衝突させ,これが一因となって英語の文法性体系が崩壊することになった」とする説を批判的に紹介した.しかし,その後 Miller (234--35) に上記と少し似た議論をみつけた.Miller 自身も憶測 (speculation) としているが,他の論文においても積極的に論じているようだ.

It is reasonable to speculate that gender was strained by scandinavianization but not abandoned, especially since Danish only reduced masculine and feminine later and in Copenhagen under a different contact situation . . . . Miller . . . suggests that the final loss of gender would most naturally have occurred in the East Midlands, a BUFFER ZONE between French to the south and the Danish-English amalgam to the north, the reason being that the gender systems were completely incongruent. In French, for instance, soleil 'sun' was masculine and lune 'moon' feminine, in stark contrast to Scandinavian where ON sól 'sun' was feminine and máni 'moon' masculine. Like other buffer zones that give up the conflicting category, the East Midlands had little recourse other than to scrap gender.

厳密にいえば,前の記事の説は英語と Norman French の2者の言語接触に関するものであるのに対し,Miller の説は英語と Norman French と Old Norse の3者の言語接触に関するものなので,2つを区別する必要はあるだろう.Miller の仮説を検証するためには,性の消失が最初に "the East Midlands, a BUFFER ZONE" で本格的に始まったことを示す必要がある.また,前の記事でも反論ポイントとして指摘したが,この "BUFFER ZONE" において,どの程度の社会的・個人的な bilingualism あるいは trilingualism が行われていたのかが焦点となる.

だが,いずれにせよ中部以北ではフランス語の関与が認められ得る時代以前にすでに性の消失が進んでいたわけだから,提案されている言語接触は,すでに進行していた性の消失を促したということであり,それを引き起こした原動力だったわけではないことは注意すべきである.この点を押えておきさえすれば,Miller の憶測も一概に否定し去るべきものではないように思われる.

・ Miller, D. Gary. External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance. Oxford: OUP, 2012.

2014-07-27 Sun

■ #1917. numb [etymology][participle][silent_letter][verb][old_norse][loan_word][spelling_pronunciation_gap]

古ノルド語によって置き換えられた幾多の古英語の単語のうち,とりわけ重要なものの1つに動詞 niman (to take) がある.古英語から中英語にかけて最も卑近な動詞の1つだったが,古英語後期に古ノルド語から入った同義語 taka (後の take)に置き換えられることになった.現代英語では「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」 ([2010-03-01-1]) の各種の語彙頻度表で見る限り,take は上位60位以内に入る超高頻度語である.このように日常的な意味を担当する語において本来語から借用語への移行が生じるほどの言語接触とはいかなる状況だったかについては様々な考察がなされてきたが,有力な見解によれば,古英語と古ノルド語が社会言語学的な上下関係にはなく,横並びの adstrata (傍層)をなしていたからだろうとされている.実際,中英語でも nimen と tāken は互いに長い競合・併存関係を経験しており,決して短期間で前者が後者に置換されたわけではない.niman は16世紀に一時衰退したが,1600年以降再び復活するなどの振る舞いを示し,17世紀を通じて一般的に用いられた.しかし,結果としては niman 系統は現在までに,方言を除いて事実上廃用となり,take が niman のほぼすべての用法を置換して,現在に至っている.両語の競合関係については,Rynell に詳しく記述されている.

古英語 niman は,ゲルマン祖語の *neman に遡り,同根語としてはオランダ語 nemen, ドイツ語 nehmen, ゴート語 niman のほか,古ノルド語そのものにも nema がある.さらに遡れば,印欧祖語 *nem- (to distribute) にたどりつき,ここからギリシア語 némein (to distribute) を経た nemesis (ネメシス;ギリシア神話の応報天罰の女神)が英語に入っている.

古英語 niman は強変化4類の動詞で,niman -- nam -- nōmon -- numen のように活用した.方言によって,またパラダイム内の類推により,各スロットに異なる母音が現われたが,いずれも初期近代英語期までには弱変化化した.

このように,niman は現代標準英語では痕跡をほぼ残していないといってよいが,1つだけ重要な生きた化石がある.過去分詞 numen に由来する形容詞 numb (かじかんだ;無感覚になった;しびれた) /nʌm/ である."taken, seized, overcome" ほどの意味から「感覚を失った」の語義を獲得したものと考えられる.初出は,a1400の Cursor Mundi (Frf 14) の13821行に nomin の異形として現われる ("xxviij 3ere in bande I lay nomme baþ fote & hande.") .非語源的な語末の <b> の挿入は16世紀からで,crumb, limb, thumb などと比較される.無音の <b> の挿入については,「#34. thumb の綴りと発音」 ([2009-06-01-1]), 「#724. thumb の綴りと発音 (2)」 ([2011-04-21-1]), 「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1]) を参照されたい.

・ Rynell, Alarik. The Rivalry of Scandinavian and Native Synonyms in Middle English Especially taken and nimen. Lund: Håkan Ohlssons, 1948.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow