2011-09-27 Tue

■ #883. Algeo の新語ソースの分類 (1) [word_formation][morphology][borrowing]

[2011-09-21-1], [2011-09-22-1], [2011-09-23-1]の記事で Algeo による現代英語の新語ソース調査を紹介してきた.彼が word-making と呼んでいる新語のソース(語形成 [word formation] というと,通常借用語を含まないのでこのように称したと考えられる)を非常に細かく分類したことは,特に[2011-09-21-1]の記事「#877. Algeo の現代英語の新語ソース調査」で触れた通りであり,実際にこちらのページに,新語例とともに分類表を示した.では,この word-making の分類の理論的な根拠は何か.この分類法については,Algeo 自身が別の論文 "The Taxonomy of Word Making" で明快に論じている.

word-making の分類については,西洋に限っても古代ギリシアの時代にまで遡る古い伝統がある.例えば,Plato (427?--327?BC) は compounding, derivation by ablaut, loanwords, clipping, phonesthetics を区別している (Jowett 394, 400, 409, 420, 426) .また,ギリシア語文法の父とされる Dionysius Thrax (c100BC) は名詞に7種類の派生と2種類の複合を認めている (Davidson, Section 14).

この古い伝統は,現在の形態論や語形成の参考書のなかにも連綿と生き続けている.伝統的分類に基づいて語形成に貼られてきたラベルとしては,例えば次のようなものが認められる.compounding, affixation, blending, acronymy, clipping, back formation, functional shift, sound substitution, borrowing, folk etymology, onomatopoeia, reduplication, etc. これらの多くの伝統的な術語は,本ブログで最近取り上げてきた一連の「新語ソース」の記事でも多く用いてきた.

伝統的な分類と用語が有効であることは,それに基づいた多くの語形成に関する研究によって,そして時の試練によっても実証されてきたと言ってよいが,一方で何か ad hoc な印象を与えるのも確かである.私もそのような印象を漠然ともっていたが,Algeo が同じ趣旨のことを述べていた.

The traditional taxonomy of word-making is messy because the classes have not been defined by any consistent set of criteria. Indeed, the taxonomy was formed, not according to logical order, but rather by accidental accretion. It was not planned. It just happened. Could it speak, it might say with Topsy, "I 'spect I growed. Don't think nobody never made me." Nobody ever made the familiar taxonomy of word formation. It just grew. (123)

Algeo はこの問題意識から,"Taxonomy" の論文で自ら論理的な word-making の分類を編み出そうと試みた.9個の基準に照らし,各基準がプラス特性をもつかマイナス特性をもつかによって,word-making を子細に分類した.その概要は,明日の記事で紹介したい.

・ Algeo, John. "The Taxonomy of Word Making." Word 29 (1978): 122--31.

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Jowett, B., ed. The Dialogues of Plato. 4 vols. New York: Scribner, 1873.

・ Davidson, Thomas, trans. "The Grammar of Dionysios Thrax." Journal of Speculative Philosophy 8 (1874): 326--39.

2011-06-22 Wed

■ #786. 前接語と後接語 [clitic][affix][morphology][terminology]

の記事で,willy-nilly の語形成を説明するのに,前接的(語) (enclitic) と後接的(語) (proclitic) という術語を導入した.今回は,これについてもう少し解説する.

接語 (clitic) とは,本来は語(自由形態素)だが,隣接する語に依存して強勢を失い,しばしば音の脱落を伴う,語と接辞の中間的な形式を指す.もとはギリシア語文法の用語だが,他言語の比較される形態を指し示すのにも用いられる.前接語は直前の語に寄生する種類の接語であり,以下のように現代英語の口語表現では頻繁にみられる.

I'm, you're, it's, she'll, we've, they'd, don't, wanna, He is a tough'un., That's more'n I know.

上記のように,人称代名詞の関わる例が多く,名詞に前接語が付加される例は少ない.ただし,My mother's late. や Peter'd been there. などの例がみられる.

一方,後接語は直後の語に寄生する種類の接語で,現代英語の例は比較的少ないが,以下のような表現にみられる.

How d'ye do? ([2011-06-17-1]), 'Tis fine today., Go an' see it.

最初の2例がやや古風な表現であることから推測されるかもしれないが,歴史的には後接の過程は少なくなかった.例えば,歴史的過程の結果としての前接語には,o'clock ( < "of the clock" ), alive ( < "on live" ), そして willy-nilly の記事 で紹介した nill や nam などがある.

2011-06-21 Tue

■ #785. ゲルマン度を測るための10項目 [typology][germanic][inflection][morphology]

[2009-11-04-1]の記事「古英語,中英語,近代英語は互いにどれくらい異なるか」で,ゲルマン諸語の「ゲルマン度」の比較を見た.比較の基準は,主として形態的な観点から Lass が選び出した10個の項目による.この10項目がゲルマン度の指標としてどのくらい客観的で妥当なのか,どのように選び出されたのかなどの問題点はあるが,類似した比較研究を行なう際のたたき台としては非常に参考になる.Lass (26) より,10項目を挙げておく.

(1) root-initial accent

(2) at least three distinct vowel qualities in weak inflectional syllables

(3) a dual

(4) grammatical gender

(5) four vowel-grades in (certain) strong verbs

(6) distinct dative in at least some nouns

(7) inflected definite article (or proto-article)

(8) adjective inflection

(9) infinitive suffix

(10) person and number marking on the verb

この基準は,ゲルマン諸語どうしの比較に限らず,例えば中英語の方言どうしの比較,さらには中英語の個々のテキストの言語の比較にも応用できる.実際のところ,多くの中英語テキストの刊本のイントロ部にあるような言語学的記述は,上記10項目のすべてでなくとも数項目を取り上げるのが普通である.

中英語テキストの比較に限るのであれば,個人的には "nominal plural formation" を加えたいところである.

・Lass, Roger. "Language Periodization and the Concept of 'middle'." Placing Middle English in Context. Eds. Irma Taavitsainen, Terttu Nevalainen, Päivi Pahta and Matti Rissanen. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 2000. 7--41.

2011-06-18 Sat

■ #782. willy-nilly [etymology][affix][morphology]

willy-nilly は「行き当たりばったりに(の);いやおうなしに(の)」を意味する語で,強弱格で脚韻を踏む語呂のよい表現である.will I [he, ye] nill I [he, ye] という表現がベースになっており,意志を表わす動詞 will とその否定形 nill ( < ne + will ) をそれぞれ主語代名詞と倒置させた譲歩表現である.OED によると初出は1608年で,次の例文が挙げられている.

Thou shalt trust me spite of thy teeth, furnish me with some money wille nille.

中英語以前では否定副詞 ne を動詞に前置して否定を形成するのが主流であり,しばしば動詞と一体になって発音されることが多かった.問題の nill ( ne + will ) を始め nam ( ne + am ), nas ( ne + was ) などの例があり,これを後接的 (proclitic) な ne という.一方,中英語以降に発達した否定の副詞に,動詞に後置される not,そしてその短縮形である n't がある.こちらは前接的 (enclitic) な否定辞と言われ,isn't, haven't, won't ( < wonnot < wol not ) など,現代英語でおなじみである.

will の否定としての won't の起源については[2009-07-25-1]の記事「one の発音は訛った発音」で取り上げたが,この否定形は17世紀に英語に現われた.もし従来の後接的な nill がより早い段階で新しい前節的な won't に置換されていたのであれば,標記の表現は willy-nilly ではなく,*willy-wonty なとどなっていたかもしれない.いや,euphony という観点からすればやはり willy-nilly のほうが語呂がよいから,いずれにせよこの表現が選択され定着していたと考えるのが妥当かもしれない

主語代名詞を表わす y はそれ自体が弱形として前接しているので,nilly の部分は will を中心として後接辞 n- と前接辞 -y が同時に付加された複雑な語形成を表わしていることになる.現代英語としては何気ない表現だが,形態素分析をすると will-y-n-ill-y と実に5つの形態素からなっている.総合的な (synthetic) 振る舞いを超越した多総合的な (polysynthetic) な振る舞いと言ってしかるべきだろう.「(多)総合的」という術語については,[2010-10-01-1]の記事「形態論による言語類型」を参照.

2011-03-28 Mon

■ #700. 語,形態素,接辞,語根,語幹,複合語,基体 [morphology][word_formation][terminology]

形態論では,「語」 ( word ) 以下の形態的単位に様々な用語が与えられている.このブログでも語源の形態などを多く扱っているので,一度よく使う用語をまとめておきたい.以下,主に大石 (pp. 7, 11--12) を引用・参照する.

「語」 ( word ) .語とは何かという問題は形態論の古典的難問であり,いまだに解決していない.以下の用語の定義はすべて「語」の定義に依存しているので,これは本質的な問題なのだが,今回は次の緩やかな定義で済ませておきたい.「語とは文中のいろいろな場所に生じることができる自由形で,他の自由形によっては中断不可能な (uninterruptable) 単位」である.

「形態素」 ( morpheme ) .文法形式の最小単位.しばしば「有意味な」最小単位と定義されるが,必ずしも有意味でない場合もある ([2010-11-02-1]) .語として独立して用いられる形態素は「自由形態素」 ( free morpheme ) ,語として独立して用いられない形態素は「拘束形態素」 ( bound morpheme ) と呼ばれる.

「接辞」 ( affix ) .「語から自由形を除いた拘束形として認定できる」単位.機能の観点から「屈折接辞」 ( inflectional affix ) と「派生接辞」 ( derivational affix ) が区別され,位置の観点から「接頭辞」 ( prefix ) と「接尾辞」 ( suffix ) が区別される.

「語根」 ( root ) .「語からすべての屈折形態素 ( inflectional morpheme ) と派生形態素 ( derivational morpheme ) を取り除いたあとに残る要素」.singers では sing が語根となる.複合語では各自由形態素が語根とされ,例えば wheelchair は wheel と chair がそれぞれ語根となる.しかし,拘束形態素でありながら語根とみなされる「連結形」 ( combining form ) という要素もある ([2010-10-31-1]) .

「語幹」 ( stem ) .「語から屈折接辞を取り除いたあとに残る要素」.singers では singer が,wheelchair では wheelchair が語幹となる.

「複合語」 ( compound ) .2つ以上の語根からなる語.

「基体」 ( base ) .「どのような接辞であれ,接辞付加を受ける形式」.語根や語幹とは異なる相対的な単位.基体 sing に派生接辞 -er が付加すると singer となり,新しい基体 singer に屈折接辞 -s が付加すると singers となる,など.

上の定義には互いに依存する循環的なものもあるし,漏れもある.形態論は形と意味の接点であり簡単にはいかないが,とりあえずの定義ということで.

・ 大石 強 『形態論』 開拓社,1988年.

・ Carstairs-McCarthy, Andrew. An Introduction to English Morphology. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002.

2011-03-23 Wed

■ #695. 語根 fer [etymology][loan_word][latin][grimms_law][morphology][cognate][word_family]

先日,fer という語根についてブログ上で質問があった.「ferという語根は印欧語のpor(前),bher(宿す)から由来するとのことなのですが,これら2つの『fer』はどのように異なるのでしょうか?」

ここで英語の語根として言及されている fer は,実際には2種類が区別される.1つはラテン・フランス語語由来(より広くロマンス系)のもの,もう1つは英語本来語由来(より広くゲルマン系)のもの.2つはまったく別ものとして考える必要がある.

まずは前者から.fer を語根に含む語はフランス語経由ではあっても原則としてラテン語由来と考えてよく,その数はおびただしい.『英語派生語語源辞典』 (413--19) やスペースアルクの語源辞典を参照してまとめると,派生語を含めてざっと64語が挙がった.

afferent, circumference, circumferential, confer, conference, defer, deference, deferential, deferment, differ, difference, different, differential, differentially, differentiate, differently, efferent, fertile, fertility, fertilization, fertilize, fertilizer, indifference, indifferency, indifferent, indifferently, infer, inferable, inference, inferential, infertile, infertility, insufferable, insufferably, interfere, interference, interferon, offer, offering, prefer, preferable, preferably, preference, preferential, preferentially, preferment, proffer, refer, referee, reference, referendary, referendum, referent, referential, suffer, sufferable, sufferance, suffering, transfer, transferable, transferee, transference, transferor, vociferous

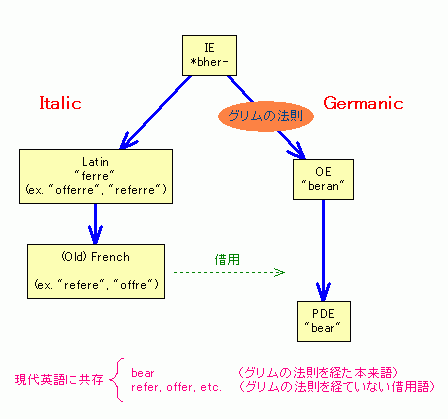

英語語彙にこの派生語群が存在するのは,歴史的にラテン借用が多かったからという以前に,語根であるラテン語の fer (動詞形 ferre )が「運ぶ,産む」という一般的な意味を担っていたことが大きい.ラテン語 ferre は印欧祖語 *bher- 「運ぶ,産む」へと再建される.*bh はラテン語では摩擦音 /f/ へと変化したが,ゲルマン語ではグリムの法則 ( Grimm's Law ) によって /b/ へと変化した ([2009-08-07-1], [2009-08-08-1]) .対応する古英語の beran は「運ぶ」の意味をいまだ濃厚に残していたが,現代英語の bear では「運ぶ」の語義よりも「産む,(実を)結ぶ」の語義が中心となっており,前者の語義の頻度はかつてほど高くない.

本来語 bear とラテン借用語 offer などの関係を図式化すると以下のようになる.

次に,ラテン語根としての fer とは別に,よく似た英語本来の要素 fVr がある( V は母音).(ゲルマン祖語の語根としては *fura のような後舌母音をもつ形態が再建されており,現代標準英語でも語根 fer として明確に切り出せる例はないので,fer を英語本来の語根と呼ぶのは適切ではないだろう.)この語根を起源にもつ語としては before, far, first, for, forth, from などが挙げられる.ゲルマン語の /f/ はグリムの法則を逆にたどってゆくと印欧祖語では *p であり,この子音を保持しているラテン語の対応形が pro や per ということになる.この接頭辞を伴ったラテン派生語も多くが英語に借用されている ( ex. produce, profess; perform, persuade ) .

まとめると,fer と関連付けられる語根には2種類あり,その区別はゲルマン語とロマンス語,本来語と借用語,グリムの法則の適用と不適用といった対立軸に基づいている.英語の語彙や語形成は,あらためてややこしい.

・ 福島 治 編 『英語派生語語源辞典』 日本図書ライブ,1992年.

2011-03-19 Sat

■ #691. 語尾音消失と形態クラス [morphology][phonetics][lexical_diffusion][ilame][plural][adjective][speed_of_change][neogrammarian]

音声変化のなかでも語尾音の消失はとりわけ普遍的な現象である.語尾では生理的に調音のエネルギーが落ちるので,弱い発音となりがちである.有声音は無声音になる.母音であれば曖昧母音 schwa [ə] を経由して消失し,破裂子音であれば摩擦音化して消失する.人間の生理に基づく自然の現象である.

しかし,語尾音消失を含む「自然の」音声変化だからといって,円滑に進行するとは限らない.19世紀ドイツの青年文法学派 ( Neogrammarians ) が確信をもって主張していたものの,実際には,音声変化は当該言語の語彙に対して一律に生じるとは限らない.むしろ,最近の語彙拡散 ( lexical diffusion ) が前提としているように,音声変化には語彙を縫うようにして徐々に進行する例も少なくない.語尾音消失についていえば,語彙に対して一律に作用し始めたかのように見えて,時間が経過するにしたがって形態クラス間で消失の浸透率や速度に差が出てくる事例がある.ある形態クラスでは短期間で消失が完了するが,別の形態クラスでは消失が抑制されて遅延したり,また別の形態クラスでは消失が抑制されるどころか問題の語尾音が復活するなどということもありうる.このような音声変化では,言語外的な(生理的な)要因により開始された音声変化が,形態クラスの区別という言語内的な(機能的な)要因によって調整を受けるということになる.

英語史からの事例としては,互いに関連する2つの語尾音消失が挙げられる.

(1) 後期古英語から初期中英語に始まった語尾音 -n の消失.一律に始まったように見えて,中英語期中には形態クラスごとに進行の仕方が異なっていた.弱変化名詞の単数形や形容詞では -n 語尾の消失が速やかだったが,弱変化名詞の複数形では遅れた (Moore, "Loss").初期中英語期の南部諸方言では,名詞の複数形語尾としての -n は消失が遅れたばかりか,むしろ拡張したほどである (Hotta 218).

(2) 同じく後期古英語から初期中英語に始まった語尾母音(綴字では通常 <e> で綴られ,[ə] で発音された)の消失.これも一律に始まったように見えて,中英語期中の進行の仕方は形態クラスごとに異なっていた.名詞の屈折では語尾母音はよく消失したが,[2010-10-11-1]の記事で見たように形容詞の屈折語尾(複数形と弱変化単数形)として,またおそらくは動詞の不定詞形においても,14世紀まで比較的よく保たれた (Minkova, "Forms" 166; 関連して Moore, "Earliest" も参照).

(1), (2) の両方で,名詞・形容詞の複数形を標示するという語尾の役割が共通しているのがおもしろい.(2) に関して,Minkova (186) が述べている.

The analysis proposed here assumes that the status of the final -e as a grammatical marker is stable in the plural, for both diachronic inflexional types. Yet in maintaining the syntactically based strong - weak distinction in the singular, -e is no longer independently viable. As a plural signal it is still salient, possibly because of the morphological stability of the category of number in all nouns, so that there is phrase-internal number concord within the adjectival noun phrases. Another argument supporting the survival of plural -e comes from the continuing number agreement between subject noun phrases and the predicate, in other words a morphologically explicit opposition between the singular and the plural continues to be realized across the system.

性と格は中英語期にほぼ捨て去ったが,数のカテゴリーは現在まで堅持し続けてきた英語の歴史を考えるとき,この語尾音消失と形態クラスの関連は興味深い.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Minkova, Donka. "The Forms of Speech" A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 159--75.

・ Minkova, Donka. The History of Final Vowels in English: The Sound of Muting. Berlin: Mouton de Gruyter, 1991.

・ Moore, Samuel. "Loss of Final n in Inflectional Syllables of Middle English." Language 3 (1927): 232--59.

・ Moore, Samuel. "Earliest Morphological Changes in Middle English." Language 4 (1928): 238--66.

2011-01-18 Tue

■ #631. blending の拡大 [word_formation][morphology][phonaesthesia][blend][productivity]

昨日の記事[2011-01-17-1]で blending 「混成」,blend 「混成語」,portmanteau word 「かばん語」といった術語を紹介したが,今日は英語における blending の通時的傾向について概説しつつ,blend の例を挙げたい.

中英語期以前には,混成語の明らかな例はほとんどない.Chaucer の nifle ( nihil + trifle ) "trifle" が例として挙げられることがあるが,MED の語源によれば Anglo-French からの借用語だという.近代英語以降は少しずつ混成語が現われ始め,2語の意味を合成するという本来の機能に加えて,滑稽・揶揄・嘲笑などの効果を狙ったものも出てくる.foolosopher ( fool + philosopher ), balloonacy ( balloon + lunacy ) などである.Lewis Carroll (1832--98) は昨日の記事で挙げた slithy, mimsy のほかにも chortle ( chuckle + snort ) や galumph ( gallop + triumphant ) などの例を生み出しており,まさに portmanteau word の生みの親といえる.

しかし,混成語の生産性が真の意味で爆発したのは20世紀に入ってからである.政治・文化・科学など社会のあらゆる側面で情報量が爆発的に増加するに伴って,新しい語彙の需要も増した.少ない音節に多くの情報を詰め込む "densification" の潮流 ( see [2011-01-12-1] ) に合致するスマートな語形成の1つが,混成だったのである.

上記の経緯で,現代英語にはきわめて多数の混成語が存在する.枚挙にいとまがないが,混成語の生産性の高さと活用の広さをつかむために,ランダムに例を挙げてみよう.

| blend | 1st element | 2nd element |

|---|---|---|

| avionics | aviation | electronics |

| brunch | breakfast | lunch |

| docudrama | documentary | drama |

| Ebonics | Ebony | phonics |

| edutainment | education | entertainment |

| electret | electricity | magnet |

| electrocute | electro | execute |

| Eurovision | Euro- | television |

| flush | flash | blush |

| Franglais | Français | Anglais |

| infomercial | information | commercial |

| liger | lion | tiger |

| motel | motor | hotel |

| Oxbridge | Oxford | Cambridge |

| Paralympics | parallel | Olympics |

| podcast | pod | broadcast |

| simulcast | simultaneous | broadcast |

| Singlish | Singapore | English |

| smog | smoke | fog |

| telethon | telephone | marathon |

多くの混成語は一方の語の前部と他方の語の後部を組み合わせる構成になっているが,docudrama や podcast のように一方の語は縮約されずに語幹全体が活用されているものもあるし,electrocute の electro- や Eurovision の Euro- のように combining form ( see [2010-10-31-1] ) として定着している要素が用いられているものもある.

最新の例としては,2010年の流行語 ( see [2011-01-10-1] ) としてノミネートされた語から,メキシコ湾への石油流出事件に引っかけた「多数」を意味する spillion ( spill + million ) ,米政治家 Sarah Palin による造語 refudiate ( refute + repudiate ) ,hacktivism ( hacking + activism ) などがある.現代英語で最も勢いのある語形成の1つであることは間違いないだろう.

なお,[2010-01-10-1]の記事で挙げた phonaesthesia の各例も広い意味では blending の一種と考えられるかもしれない.

2011-01-17 Mon

■ #630. blend(ing) あるいは portmanteau word の呼称 [word_formation][morphology][popular_passage][terminology][blend][contamination]

blend 「混成語」は blending 「混成」という語形成によって作られる語である.最も有名な混成語の1つは brunch だろう.breakfast + lunch をつづめたもので,2語を1語に圧縮したものである.複数のものを1つの入れ物に詰め込むイメージで,かばん語 ( portmanteau word ) と呼ばれることも多い( portmanteau は OADL8 によると "consisting of a number of different items that are combined into a single thing" ).

portmanteau word という表現は,Lewis Carroll 著 Through the Looking-Glass (1872) の6章で Alice と Humpty Dumpty が交わしている会話から生まれた表現である.Alice は,鏡の国の不思議な詩 "JABBERWOCKY" の最初の1節を Humpty Dumpty に示した.

'Twas brillig, and the slithy toves

Did gyre and gimble in the wabe:

All mimsy were the borogoves,

And the mome raths outgrabe.

これに対して Humpty Dumpty が一語一語解説してゆくのだが,1行目の slithy について次のように述べている.

'Well, "slithy" means "lithe and slimy." "Lithe" is the same as "active." You see it's like a portmanteau --- there are two meanings packed up into one word.'

同様に3行目の mimsy についても,"flimsy and miserable" の portmanteau word として説明を加えている.

より術語らしい響きをもつ blending という呼称については,OED によると初例は Henry Sweet 著 "New English Grammar" (1892) に見いだされる.

Grammatical and logical anomalies often arise through the blending of two different constructions.

通常 blending とは2語を基にした意識的な造語過程を指すが,2語の意味の同時想起によって生じる無意識の混乱に基づいた needcessity ( need + necessity ) のような例も含みうる.ただし,後者は contamination 「混同」として区別されることもある.

blending は語形成の一種として広く知られているためにその陰であまり知られていないが,文法的な「混成」の現象もある."Why did you do that?" と "What did you do that for?" が混成して "Why did you do that for?" なる表現が表出したり,"different from" と "other than" から新しく "different than" が生じたりする例である.日本語の「火蓋を切る」と「幕を切って落とす」が混成して「火蓋を切って落とす」となるのも同様の例である.

2010-11-03 Wed

■ #555. 2種類の analogy [analogy][morphology][plural]

類推 ( analogy ) は恐ろしく適用範囲の広い言語過程である.「音韻法則に例外なし」と宣言した19世紀の比較言語学者たちは例外ぽくみえる例はすべて借用 ( borrowing ) か類推 ( analogy ) かに帰せられるとし,以降,類推は何でも説明してしまう魔法の箱,悪くいえば言語変化のゴミ箱とすら考えられるようになってしまった節がある.あまりに多くの言語変化が類推という一言で説明づけられるために,かえって論じるのが難しい言語過程となってしまったように思われるが,その重要性を無視することはできない.まずは,Crystal より analogy の定義を示そう.

A term used in HISTORICAL and COMPARATIVE LINGUISTICS, and in LANGUAGE ACQUISITION, referring to a process of regularization which affects the exceptional forms in the GRAMMAR of a language. The influence of the REGULAR pattern of plural formation in English, for example, can be heard in the treatment of irregular forms in the early UTTERANCES of children, e.g. mens, mans, mouses: the children are producing these forms 'on analogy with' the regular pattern. (24)

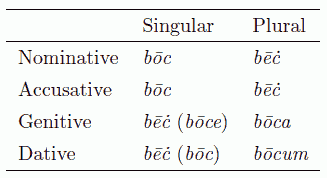

引用中にもあるように,英語形態論からの analogy の代表例として名詞の複数形の形成が挙げられることが多い.現代英語の不規則複数の代表格は,foot (sg.) / feet (pl.) に見られるように歴史的に i-mutation が関与している例である ( see [2009-10-01-1] ) .i-mutation の効果は,古英語では bōc "book" にも現われており,その複数主格・複数対格(及び単数属格・単数与格)の形態は bēc "books" であった.現在この語の複数形は,大多数の名詞にならって books と -s 語尾を用いて規則的に形成されるので,歴史的には analogy が働いたと考えられる.

この典型的な analogy には,実際には2種類の sub-analogy ともいえる過程が起こっている.この2種類の sub-analogy は extension 「拡張」と levelling 「水平化」と呼ばれ,一般的には分けて捉えられていないことが多いが,形態過程としては区別して考えられるべきである.extension は,古英語の主格単数形 bōc が優勢な屈折パラダイム(具体的には a-stem strong masculine declension )を参照して,その複数主格(及び複数対格)を標示する語尾である -as を自身に適用し,bōces などを作り出した過程を指す.extension は "the application of a process outside its original domain" ( Lass, p. 96 ) と定義づけられるだろう.

ここで注意したいのは,上記の記述はあくまで主格単数と主格複数の形態の関係に限定した説明である.実際には,古英語では下の屈折表に見られるように単数系列でも複数系列でも格に応じて形態が変化した.i-mutation は単数属格・単数与格でも作用していたのであり,複数系列だけに作用していたわけではない.否,複数系列でも属格と与格には作用していなかった.単数形が book,複数形が books という現在の単純な分布に行き着くまでには,単数系列,複数系列のなかでも優勢な形態(通常は主格形態)への一元化あるいは水平化 ( levelling ) という過程が必要だったのである.結果として,単数系列が水平化されて book が,複数系列が水平化されて books が生じた.それぞれの主格形態をモデルとして生じたこの analogy が,levelling ということになる.Lass の定義によれば,levelling とは "the ironing out of allomorphy within the paradigm" (96) である.

屈折パラダイム自体が他の優勢な屈折パラダイムから影響を受けて生じる analogy ( = extension ) と,屈折パラダイム内部で生じる analogy ( = levelling ) とは,このように区別して考えておく必要があるだろう.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Cambridge: CUP, 1992. 23--154.

2010-11-02 Tue

■ #554. cranberry morpheme [morphology][compound][word_formation][terminology]

形態素 ( morpheme ) の定義は一筋縄ではいかない.形態素はしばしば「意味を有する最小の言語単位」とされるが,下で述べるように必ずしも明確な意味を有していない場合もある.

blackberry, blueberry, strawberry を考えよう.3語に現われる berry は明らかに形態素とみなすことができる.しかも,単独でも用いられる自由形態素 ( free morpheme ) である.「漿果」という意味も3語に共通している.では,berry の前に来る要素はどうだろうか.black, blue, straw ともに独り立ちできる自由形態素だが,これらの要素は複合語全体の意味に貢献しているだろうか.確かに blackberry は黒いし,blueberry は青いので,意味的な貢献が認められるが,straw 「わら」が strawberry 「イチゴ」の意味にどのように貢献しているかは定かではない.形態素を有意味の単位と仮定するのであれば,straw の形態素としての地位は危うくなる.

straw の場合は単独で「わら」の意味をもつ語となれるので,形態素としての地位は危ぶまれこそすれ,すぐに蹴落とされることはないだろう.だが,cranberry や huckleberry はどうだろうか.cran や huckle は単独で語となりえない(なりえたとしても著しく稀な語としてのみ)ばかりか,部品としても他の語に現われることはない.当然ながら意味も明確ではなく,有意味な単位としては不適格である.だが,無意味だという理由で cran や huckle を形態素とみなさないとすると,それはそれで問題である.というのは,その場合 cranberry や huckleberry の全体を有意味な1つの形態素とみなすことになるが,明らかに複合語の意味に貢献している berry を切り出せないことになるからである.

この矛盾を解消するには,形態素と意味との連結を絶対的なものではなく緩やかなものにとどめておくのがよい.cran が何を意味するのかは不明だが,black や blue と同様に有意味「らしく」は見える.その程度で形態素の地位を認めてやればいいのではないか.部品としてただ1つの語にしか現われない cran のような形態素は cranberry morpheme と呼ばれている ( Carstairs-McCarthy, pp. 19--20 ) .

[2010-10-17-1]の記事で,bikini をもじったことば遊びで monokini と trikini という語があることに触れた.ことば遊びとして異分析で切り出された形態素 -kini は当初は bikini にしか現われない cranberry morpheme だったわけだが,「布,ピース;水着」ほどの意味を獲得して他の語の部品として機能するようになった.他にも bankini 「背中の開いたワンピース水着」, camikini 「キャミソール・トップのビキニ」, tankini 「タンクトップ風水着」, zerokini 「素っ裸」などがあり,ことばの戯れとはいえ "cranberry" がとれて一人前の "morpheme" となったとみなしてよいかもしれない.

・ Carstairs-McCarthy, Andrew. An Introduction to English Morphology. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002.

2010-10-31 Sun

■ #552. combining form [morphology][compound][latin][greek][word_formation][combining_form][terminology][morpheme][connective]

現代英語の複合語の形態論を論じる際に取り扱いの難しいタイプの形態素 ( morpheme ) がある.それは combining form 「連結形」と呼ばれているもので,Carstairs-McCarthy によると次のように定義づけられる.

bound morpheme, more root-like than affix-like, usually of Greek or Latin origin, that occurs only in compounds, usually with other combining forms. Examples are poly- and -gamy in polygamy. (142)

複数の combining form からなる複合語は科学用語などの専門用語が圧倒的である.例を挙げればきりがない.ex. anthropology, sociology, cardiogram, electrocardiogram, retrograde, retrospect, plantigrade.

combining form が形態理論上やっかいなのは,いくつかの要因による.

(1) 通常,拘束形態素 ( bound morpheme ) は接辞として機能し,自由形態素 ( free morpheme ) は語根として機能する.しかし,combining form は拘束形態素でありながら語根的に機能するので分類上扱いにくい.

(2) 共時的な視点からの理論化を目指す形態論にとって,古典語に由来するといった歴史的事情に触れざるを得ない点で,combining form の位置づけが難しい.

(3) 例えば anthropology は anthrop- と -logy の combining form からなるが,間にはさまっている連結母音 -o- は明確にどちらに属するとはいえず,扱いが難しい.

(4) 通常の複合名詞では第1要素に強勢が置かれるが,combining form を含む複合名詞では必ずしもそうとは限らない.anthropology では,連結母音 -o に強勢が落ちる.他に monogamy, philosophy, aristocracy も同様.

上記の combining form の諸特徴を「現代英語の形態論にねじり込まれた Greco-Latin 語借用の爪痕」と呼びたい.英語がラテン語,ギリシャ語,そしてフランス語から大量の借用語を受容してきた歴史についてはこのブログでもいろいろな形で触れてきたが,関連する主立った記事としては [2010-08-18-1], [2010-05-24-1], [2009-11-14-1], [2009-08-25-1], [2009-08-19-1] 辺りを参照されたい.

・ Carstairs-McCarthy, Andrew. An Introduction to English Morphology. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002.

2010-10-01 Fri

■ #522. 形態論による言語類型 [typology][morphology]

世界の諸言語を語族へと系統的に分類する方法が最も古典的な言語類型論であるとすれば,2番目に古典的な言語類型論は語の形態論による分類である.語が単一形態素から成っているか複数形態素から成っているか,後者であれば形態素どうしが独立しているか融合しているかによって下位区分されてゆく.

このように,形態論による言語類型には密接に関連する2つの視点がある.1つは融合 ( fusion ) の度合,もう1つは総合 ( synthesis ) の度合である.後者は,1語に含まれる形態素の数と考えてよい.

(1) 融合 ( fusion ) の度合に基づく分類

・ 孤立言語 ( isolating language ) :1語が1形態素から成る.文法関係を表わすのに接辞などを用いず,語順に頼る傾向が強い.事実上,(2) の分析的言語 ( analytic language ) と同値.典型的な言語はベトナム語や中国語.

・ 膠着言語 ( agglutinating language ) :1語が複数形態素から成る.文法関係を表わすのに接辞を多用する.典型的な言語はトルコ語や日本語.

・ 融合言語 ( fusional language ) :1語が複数形態素から成る.文法関係を表わすのに融合した形態素を用いる.典型的な言語はラテン語,ギリシア語,サンスクリット語.

(2) 総合 ( synthesis ) の度合(あるいは1語中の形態素の数)に基づく分類

・ 分析的言語 ( analytic language ) :1語が1形態素から成る.事実上,(1) の孤立言語 ( isolating language ) と同値.ベトナム語では,平均して1語につき1.06個の形態素があるとされる.

・ 総合的言語 ( synthetic language ) :1語が複数形態素から成る.サンスクリット語では,平均して1語につき2.59個の形態素があるとされる.

・屈折的言語 ( inflectional language ) : 総合的言語の一種で,接尾辞付加や母音変異などによって文法関係を表わすタイプの言語.典型的な言語はラテン語,ギリシア語,サンスクリット語.

・ 多総合的(抱合的)言語 ( polysynthetic language ) :1語が非常に多くの形態素から成る.ときに1語が1文に相当する場合もある.典型的な言語は Inuit で ( see [2010-04-27-1] ) ,平均して1語につき3.72個の形態素があるとされる.

(1) と (2) の視点は互いに密接であり,そのために論者の間で用語や用語の守備範囲について若干の混乱もあるようだ.形態論による言語類型は19世紀以来の長い伝統があり,指標としては確かに便利だが,注意したいのはある言語を完全に1つのカテゴリーに当てはめることは不可能だという点である.カテゴリーは連続体をなしており「A言語はどちらかといえば fusional だが agglutinating あるいは isolating な性質もある程度は見られる」あるいは「B言語はおおむね analytic といってよいが synthetic な語形成を示す語も少なくない」などというように程度問題であることが普通である.

例えば,英語史では「英語は総合的言語から分析的言語へと変化した」と言われるが,分析的言語として想定されている現代英語でも人称代名詞の屈折,不規則変化動詞の活用,3単現の -s などに見られるように総合的な特徴は残っている.現代英語では平均して1語につき1.68個の形態素があるとされ,分析的と総合的の中間ともいえる.ただし,古英語と比べれば明らかに分析的といえるので,上の表現が不適切なわけではない.

現代英語の単語の具体例でみても,dog や asparagus は孤立的だが,ungentlemanly や unfriendliness は膠着語的である.sang や were は総合的(あるいは屈折的)であり,out-ranked や fox-hunting は多総合的ですらある.

英語史における「総合から分析」の話題を含む hellog 内の記事は「総合 分析」からどうぞ.

・McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992. 610--11.

2010-09-20 Mon

■ #511. Myrmecophaga tridactyla [scientific_name][latin][greek][morphology][combining_form][lexical_stratification]

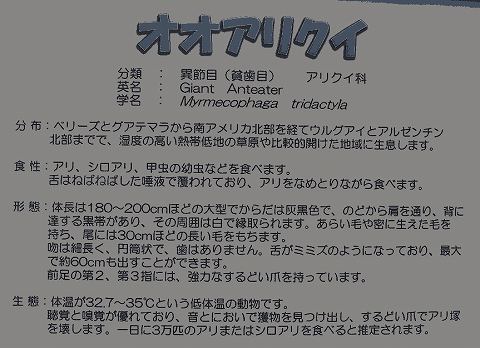

我が家の近所の江戸川区自然動物園は,入園無料にもかかわらず驚くような動物を飼育している.ペンギン,オタリア,レッサーパンダ,そして今年6月にはオオアリクイのアニモ君が沖縄の動物園から引っ越してきた(ようこそ アニモ!!).オオアリクイは日本では全国の動物園をあわせても15頭といない稀少動物で,世界的にも絶滅のおそれがあるという.

上の説明にあるとおりオオアリクイは英語では giant anteater,学名は Myrmecophaga tridactyla である.学名 ( scientific name ) は動植物につけられた世界共通の名前で,ラテン語の形態規則にならって名付けられることになっている.一方,「オオアリクイ」や giant eater は言語ごとの通俗名 ( common name ) であり,日本の場合には和名とも呼ばれる.学名に用いられる語幹は当然ラテン語のものが多いが,ラテン語はギリシア語から大量に語彙を借用しているので,結果として学名にはギリシア語の語幹が含まれていることが多い.Myrmecophaga tridactyla もすべてギリシア語の語幹からなる学名である.

[2010-05-19-1]の記事で英語語彙の三層構造を話題にした.英語語彙はおおまかにいって (1) 英語本来語,(2) フランス語・ラテン語,(3) ギリシャ語の3階層 ( trisociation ) をなしている.類似した意味であっても由来によって複数の語が英語に存在するのはこのためである.(1) から (3) に向かってレベルが高くなり,堅苦しい響きになってくる.[2010-05-19-1]で3層語 ( triset ) の例として「蟻」を挙げた.英語本来語は ant,ラテン借用語は formic-,ギリシア借用語は myrmec- である.

属名 Myrmecophaga 「オオアリクイ属」は myrmec(o) 「蟻」と phag(a) 「食べる」の連結により成り,いずれもギリシア語起源である.同様に,種名 tridactyla もギリシア語起源で「3本指」の意である( tri- 「3」 + dactyl(a) 「指」).通俗名 anteater に比べて学名 Myrmecophaga tridactyla の堅苦しさが伝わってくるだろう.

myrmec, phag(a), tri, dactyl など,単独では語をなさないが語の1部として生産的に用いられる形態素(主として借用形態素)は連結形 ( combining form ) と呼ばれ,英語の形態論では扱いの難しい要素である.

2010-09-08 Wed

■ #499. bracketing paradox の英語からの例をもっと [morphology][derivative][back_formation][word_formation][parasynthesis]

[2010-06-19-1], [2010-09-07-1]で扱った bracketing paradox について,Spencer を参照して英語からの例をもっと挙げてみたい.形態論上,語彙論上いろいろな種類の例があるようだが,ここでは分類せずにフラットに例を挙げる.

| word | morphological analysis | semantic analysis |

|---|---|---|

| atomic scientist | [atomic [scient ist]] | [[atomic science] ist] |

| cross-sectional | [cross [section al]] | [[cross section] al] |

| Gödel numbering | [Gödel [number ing]] | [[Gödel number] ing] |

| hydroelectricity | [hydro [electric ity]] | [[hydro electric] ity] |

| macro-economic | [macro [econom ic]] | [[macro economy] ic] |

| set theorist | [set [theory ist]] | [[set theory] ist] |

| transformational grammarian | [transformational [grammar ian]] | [[transformational grammar] ian] |

| ungrammaticality | [un [grammatical ity]] | [[un grammatical] ity] |

| unhappier | [un [happi er]] | [[un happy] er] |

atomic scientist の分析が示唆するように,science と scientist の形態上の関係は必ずしも単純ではない.単に基体 ( base ) に接辞 ( affix ) を付加して語形成するわけではないからである.ここに bracketing paradox にまつわる形態理論上の難しさがある.次の各例は,想定される基体に接辞を付加するだけでは生成されない明確な例である.

| derivative | base |

|---|---|

| baroque flautist | baroque flute |

| Broca's aphasic | Broca's aphasia |

| civil servant | civil service |

| electrical engineer | electrical engineering |

| general practitioner | general practice |

| medieval sinologue | medieval China |

| modern hispanist | modern Spain/Spanish |

| moral philosopher | moral philosophy |

| nuclear physicist | nuclear physics |

| serial composer | serial composition |

| Southern Dane | Southern Denmark |

| theoretical linguist | theoretical linguistics |

| urban sociologist | urban sociology |

結果として生じる派生語のほうが短くなってしまう例すらあるので,[2009-08-12-1], [2009-08-13-1]などで見た逆成 ( back-formation ) の例とも考えられる.実際に Spencer はこれらの語形成( personal noun に関するものに限るが)を,"a novel type of word formation process, a productive back-formation" (680) と結論づけている.

通時的な関心からみると,"a novel type of word formation process" という表現が気になる."novel" には比較的最近の新しい傾向という含みがあるが,この語形成の生産性が通時的に伸長してきたという事実はあるのだろうか.直感的には,現代の職業や役割の細分化にともなって atomic scientist のような複合語的 personal noun の需要が増えてきているということは言えそうである.

・ Spencer, Andrew. "Bracketing Paradoxes and the English Lexicon." Language 64 (1988): 663--82.

2010-09-07 Tue

■ #498. bracketing paradox の日本語からの例 [morphology][derivative][japanese][word_formation][parasynthesis]

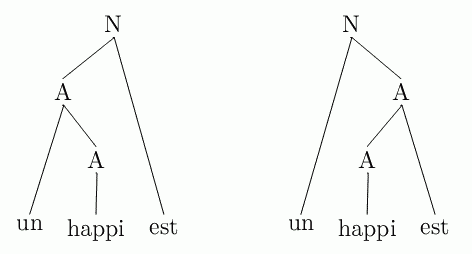

[2010-06-19-1]で bracketing paradox という現象を取り上げた.派生や複合など複雑な構造をもった形式において,意味と形態の構造が一致しない現象である.unhappiest は,意味的には間違いなく [[un-[happi-A]]A-est]A ( unhappi-est ) だが,形態的には [un-[[happi-A]-est]A]A ( un-happiest ) でなければおかしい.

この問題に関心をもち関連する Spencer の論文を読んでみたら,これまでに様々な理論的な説明が与えられてきたことがわかった.しかし,いまだに完全な解決には至っていないようである.

同じ論文で bracketing paradox について日本語からの例が挙げられていたので紹介したい (665 fn) .「小腰(こごし)をかがめる」という表現で,「小」は「腰をかがめる」という動詞句全体にかかって「ちょっと腰をかがめる」ほどの意味である.ここでは大腰に対して小腰なるものを話題にしているわけではなく,「小」と「腰をかがめる」の間に統語意味上の切れ目がある.ところが,「こごし」と連濁が生じていることから,形態的には「小」と「腰」は密接に関係していると考えざるをえない.ここに意味と形態の構造の不一致が見られる.

なるほどと思い,類似表現を考えてみたらいくつか思いついた.「小腹がすく」や「小気味悪い」は連濁を含んでおり,同様の例と考えてよいだろう.「小耳にはさむ」も,連濁を含んではいないが類例として当てはまりそうだ.他にも「小?」でいろいろ出てきそうだが,「大?」では思いつかなかった.

・ Spencer, Andrew. "Bracketing Paradoxes and the English Lexicon." Language 64 (1988): 663--82.

2010-06-21 Mon

■ #420. 20世紀後半にはやった二つの語形成 [word_formation][morphology][pde][prefix][compound][phrasal_verb]

Carstairs-McCarthy (108--09) によると,20世紀後半に顕著な語形成が二種類認められるという.一つはラテン語やギリシャ語に由来する一部の接頭辞による派生,もう一つは特定のタイプの headless compound である.

19世紀以来,super-, sub- といったラテン語に由来する接頭辞や,hyper-, macro-, micro-, mega- といったギリシャ語に由来する接頭辞による派生語が多く作られた.superman, superstar, super-rich, supercooling などの例があり,それ以前の同接頭辞による派生語 supersede, superimpose などと異なり,本来語に由来する基体に付加されるのが特徴である.このブームは現在そして今後も続いていくと思われ,特に giga-, nano- などの接頭辞による派生語が増えてくる可能性がある.

headless compound は exocentric compound とも呼ばれ,pickpocket, sell-out などのように複合語全体を代表する主要部 ( head ) がない類の複合語のことである. sell-out, write-off, call-up, take-over, breakdown など「動詞+副詞」のタイプは対応する句動詞が存在するのが普通だが,そうでないタイプもあり,後者のうち -in をもつ複合語が1960年代ににわかに流行したという.sit-in, talk-in, love-in, think-in のタイプである.

いずれの流行も,近代英語期以降の語形成の一般的な潮流に反しているのが特徴である.ラテン語やギリシャ語の接頭辞は同語源の基体に付加され,その派生語は主に専門用語に限られてきたし,複合語も対応する句動詞が存在するのが通例だった.語形成の傾向にも大波と小波があるもののようである.

・ Carstairs-McCarthy, Andrew. An Introduction to English Morphology. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002. 134.

2010-06-19 Sat

■ #418. bracketing paradox [morphology][derivative][parasynthesis][bracketing_paradox]

英語形態論の理論に bracketing paradox という問題がある.語を形態分析するときに,意味と形態の関係に不一致が生じるという問題である.形態分析に,樹形図 ( tree diagram ) やその簡易版としてのラベル付き角かっこ ( labelled bracketing ) が用いられることからこの名がついている.

unhappiness という語を考えよう.この形態分析は単純で,[[un-[happi-A]]A-ness]N ( unhappi-ness ) と分析される.語根の happi にまず un- が接頭辞付加され,その上で -ness が接尾辞付加されるという順番である.先に -ness を付加して,それから un- を付加するという分析 [un-[[happi-A]-ness]N]N ( un-happiness ) は不適切である.なぜならば,名詞に un- を接頭辞付加する例はきわめて少なく,一般的でないからである ( ex. unease, unrest, unconcern ) .

では,unhappiest はどうだろうか.unhappiness と同様の分析(左下図) [[un-[happi-A]]A-est]A ( unhappi-est ) で問題ないだろうか.確かに unhappiest は意味の上では unhappy の最上級を表すのであり,happiest の否定を表すわけではないので,unhappi-est という形態分析は意味分析とも一致しており申し分ないように見える.しかし,問題がある.最上級の接尾辞 -est は三音節の基体には付加することができないからである.三音節の形容詞の最上級は most を用いる迂言法が規則である.だが,だからといって代案(右下図)の [un-[[happi-A]-est]A]A ( un-happiest ) という形態分析を採用すると,意味分析との食い違いが生じてしまう.un- によって三音節になる形容詞については特例が働くということだろうか.理論的には悩ましい問題である.

・ Carstairs-McCarthy, Andrew. An Introduction to English Morphology. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002. 134.

(後記 2010/06/23(Wed):Bracketing paradox の説明記事を Wikipedia と Lexicon of linguistics でみつけた.)

2009-11-04 Wed

■ #191. 古英語,中英語,近代英語は互いにどれくらい異なるか [typology][germanic][inflection][morphology]

授業で古英語,中英語の順にテキストを読み進めていくと,ほとんどの学生が,古英語から中英語に移ったときに現代英語にぐんと近づいたと感じる,と口にする.古英語を初めて読むとまるで英語とは思えないが,中英語は初めて読んでも現代英語とのつながりが感覚として感じられる,ということもよく聞かれる.では,主観的な感覚ではなく客観的な基準で,古英語,中英語,近代英語の異なり具合を評価できないだろうか.いいかえれば,言語類型論的に,英語の各段階はどのくらい似ていてどのくらい異なっているのだろうか.

誰しもが認める「客観的な基準」を設けるのは不可能であり,どこまでも主観がついて回るという限界を前提としつつ,Lass の評価を紹介する.Lass (30) は,10の言語特徴を選び出し,それを基準にして,主要なゲルマン語の「古さ」 ( archaism ) を数値化した.その結果,以下のようなランキング表が得られた( Nevalainen に要約されている図表より).

| Rank | Language(s) |

|---|---|

| 1.00 | Gothic, Old Icelandic |

| 0.95 | Old English |

| 0.90 | Old High German, Modern Icelandic |

| 0.85 | |

| 0.80 | |

| 0.75 | |

| 0.70 | |

| 0.65 | |

| 0.60 | Middle High German, Modern German, Middle Dutch |

| 0.55 | |

| 0.50 | |

| 0.45 | |

| 0.40 | |

| 0.35 | Middle English, Modern Swedish, Modern Dutch |

| 0.30 | |

| 0.25 | |

| 0.20 | |

| 0.15 | Afrikaans |

| 0.10 | |

| 0.05 | |

| 0.00 | Modern English |

これによると,近代英語と中英語の差は 0.35 で,中英語と古英語の差は 0.6 であるから,多くの学生の感覚が客観的に裏付けられたことになる.

・Nevalainen, Terttu. An Introduction to Early Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006. 2, 9--10.

・Lass, Roger. "Language Periodization and the Concept of 'middle'." Placing Middle English in Context. Eds. Irma Taavitsainen, Terttu Nevalainen, Päivi Pahta and Matti Rissanen. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 7--41.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow