2025-05-03 Sat

■ #5850. 英語語彙史概論の講義内容を NotebookLM でポッドキャスト対談に仕立て上げました [ai][notebooklm][hel_education][vocabulary][lexicology][borrowing][loan_word][word_formation][derivation][compound][shortening][notice][youtube]

昨日の記事「#5849. Helvillian 5月号について語るAI音声対談」 ([2025-05-02-1]) で,Google NotebookLM の最新の音声対談化サービスを紹介した.あまりに革新的で便利,かつ応用可能性も広そうなので,いろいろといじって遊んでいるところである.

以前,英語語彙史概論の講義を行なったときの講義資料を Google NotebookLM に投げ込み,雑なプロンプトで音声対談生成を依頼した.待つこと数分.出力された音声ファイルを確認すると,改めて驚いたが,ほぼこのまま外に出せる出来映えだ.6分42秒ほどの対談に,90分講義のエッセンスが詰まっていた.

この驚きの対談とそれを紹介する音声配信を,本日 stand.fm の「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」より「英語語彙史概論 by NotebookLM」として公開した.さらにそこから YouTube 化(静止画像付き)でも配信したが,それが上掲の動画である(感激のコメント等を含めて11分29秒).

詳細な情報を対談という形式に落とし込める生成AIの技術は,情報の収集や理解にとどまらず一般の学びにも大きく貢献する可能性がある.日々英語史の音声配信をしている者として,脅威でもあるが大きな希望でもある.活用法と注意点を本格的に探っていきたい.

2025-04-27 Sun

■ #5844. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」最新回への参加者のコメント [youtube][senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][hel_education][notice][khelf]

昨日の記事「#5843. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年度初めの生配信」のアーカイヴを YouTube で配信しています」 ([2025-04-26-1]) と関連して,千本ノックの参加者(大学生)から寄せられてきた感想コメントをいくつかピックアップして示します.取り上げられた素朴な疑問の順で挙げていきます.(コメントの文章は適宜編集・要約しています.)

(1) なぜ複数形や3単現では -s を使うのか?

・ 3単現の -s が他の語尾(a や q)でもよかったのでは,という根本的で「聞いても仕方ない」ような疑問にも英語史的な答えがあると知り,感動した.

・ 当たり前だと思っていた3単現の s が,古くは th であり,それが(音が似ているからではなく)置き換わったという歴史に驚き,言語変化のダイナミズムを感じた.

(2) なぜアルファベットと発音記号を分けているのか?

・ 綴り字は保守的だが発音は変化しやすいという原則を知り,綴りと発音の不一致問題が腑に落ちた.

・ 発音しない文字は単なる無駄ではなく,言語の過去(かつては発音されていた事実)を今に伝える「痕跡」であり,歴史の積み重ねだと感じた.

・ 綴り字改革が何度も試みられたが成功しなかった事実に,たとえ非合理でも定着したものを変えることの難しさ,言語の文化的・歴史的な重みを感じた.

(3) 発音しない h の存在意義は?

・ h の問題が「盲腸」や「男性の乳首」に喩えられていた,発音しない h の存在意義の説明が衝撃的で,言語における「進化」の痕跡という視点に感心した.

・ フランス語の影響で英語の h の発音が揺れた歴史を知り,英文学史で学んだノルマン・コンクエストと言語史が繋がり,興奮した.

(5) なぜ英語は左から読むのか?

・ 「なぜ英語は左から読むのか」という当たり前すぎる問いが,実は古英語では右書きもあったという事実から,深い歴史的問題になりうることに驚き,英語史の面白さを感じた.

(7) なぜ冠詞は分かりづらいのか?

・ 冠詞が歴史の途中(近代英語期)から発達した比較的新しい文法項目であり,古英語にはなかったという事実に衝撃を受けた.

・ 冠詞や進行形が比較的新しいことを知り,言語は不変ではなく,必要に応じて変化・進化するものだと実感した.

(8) なぜ英語にはドイツ語やフランス語にはない進行形があるのか?

・ 進行形も比較的新しい(近代英語以降の)文法で,シェイクスピアは使っていなかったこと,今も用法が拡大中であることを知り,言語が生きていることを実感した.

(10) なぜ英語には大文字と小文字があるのか?

・ 大文字と小文字の起源と用途の変遷(威厳 vs 速記 → 文中での強調・区別)を知り,実用性が文字の形や規則を生み出す過程に納得した.

(13) なぜ英語を話せる人を無意識にクールだと感じてしまうのか?

・ 英語話者をかっこいいと感じるのは,言語がもつ社会的な威信が原因であり,言語と権力の関係性(かつてのラテン語やフランス語のように)で説明できることに知的刺激を受けた.

(15) なぜ get in, get together, get over のように,基本動詞と副詞(または前置詞)の組み合わせによる句動詞が多く,多様な意味を持つのか?

・ 基本動詞+副詞(前置詞)から成る句動詞が,中英語期以降に激増したという歴史を知り,なぜそのような(学習者にとっては厄介な)形式が必要になったのか,その背景に興味をそそられた.

(17) なぜ be 動詞の現在形は am, are, is の3種類もあるのか?

・ 頻用される be 動詞が最も不規則変化するのは言語の宿命であり,「特別なんだろう」という曖昧だった認識が,英語史的説明で腑に落ちた.

・ 頻度が高い基本動詞ほど不規則になるという言語の原則に触れ,なぜ最初に習うものが一番複雑なのか納得した.

その他,全体的な感想をいくつか挙げてみます.

・ 目の前でラジオの生放送が進行しているシチュエーションは初めてで,非常に新鮮であった.

・ 今後英語史を学んでいく上でさまざまな「なぜ」が出てくると思うので,また機会があればこのような企画を実施してほしいです.すごく有意義でした.

・ 素朴な疑問こそが英語史の入り口であり,歴史的視点から見ればどんな疑問にも(たとえ完全な答えがなくとも)考える「とっかかり」があるという指摘になるほどと思った.

・ 文法ルールを単なる暗記ではなく,「なぜそうなったのか」という歴史的背景とともに理解することで,英語学習がより深く,面白くなることを実感した.

・ 英語史を学ぶことで,一見無関係に見える文学史や社会史など,他の分野との繋がりが見えた.

私も,千本ノックを通じて,多くの参加者が英語史に関心を抱いたようだと知ることができて嬉しかったです.英語史の本当の楽しさはこれからです.皆さん,ぜひこれから前のめりに学んでいってください!

2025-04-26 Sat

■ #5843. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年度初めの生配信」のアーカイヴを YouTube で配信しています [youtube][senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][hel_education][notice][khelf]

先日の月曜日,4月21日の午後1時20分より,khelf(慶應英語史フォーラム)の協賛のもと,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の生配信という形で「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」を配信しました.会場では70名ほどの大学生に参加してもらい,ライヴ配信では30名ほどのリスナーに聴取いただきました.盛り上げに協力してくださりまして,ありがとうございます.

会場では千本ノックの様子を動画でも撮影しており,今朝 YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」にて動画を公開しました(音源は後日 Voicy heldio でもアーカイヴとして配信する予定です).「英語に関する素朴な疑問 千本ノック 2025年4月21日 --- 年度初めの生配信(アーカイヴ)」よりご覧ください(65分ほどの動画です).

千本ノックの企画に先立ち,学生の皆さんには事前に英語に関する素朴な疑問を寄せてもらっていました.実に100以上の質問が集まりました.千本ノックでは,時間の都合でその一部の疑問にしか触れられませんでしたが,それでも話題の範囲は広く,英語史の懐の深さの感じられるラインナップだったのでないかと思っています.

今回の千本ノックで取り上げた17の疑問について,おおよその分秒とともに一覧します.

(1) 04:02 --- なぜ複数形や3単現では -s を使うのか?

(2) 07:56 --- なぜアルファベットと発音記号を分けているのか?(発音記号をそのまま文字にすればよいのでは?)

(3) 14:30 --- 発音しない h の存在意義は?

(4) 20:06 --- なぜ過去形などにするとき,短い母音の後の子音字は重ねて書くのか?

(5) 23:52 --- なぜ英語は左から読むのか?

(6) 27:47 --- I am とその省略形 I'm はどう違うのか?

(7) 31:39 --- なぜ冠詞は分かりづらいのか?

(8) 34:48 --- なぜ英語にはドイツ語やフランス語にはない進行形があるのか?

(9) 39:21 --- なぜ u という1つの文字に多様な発音があるのか?

(10) 41:55 --- なぜ英語には大文字と小文字があるのか?

(11) 44:08 --- なぜ曜日の名前は日本語とずれているのか?

(12) 45:52 --- なぜ sister や brother には姉・妹,兄・弟の区別がないのか?

(13) 48:35 --- なぜ英語を話せる人を無意識にクールだと感じてしまうのか?

(14) 51:17 --- なぜ Is this a pen? の答えは Yes, it is. であり,*Yes, this is. ではないのか?

(15) 54:08 --- なぜ get in, get together, get over のように,基本動詞と副詞(または前置詞)の組み合わせによる句動詞が多く,多様な意味を持つのか?

(16) 56:01 --- なぜ英語では固有名詞の所有格にアポストロフィを用いるのか?(ドイツ語のように -s だけではダメなのか?)

(17) 59:49 --- なぜ be 動詞の現在形は am, are, is の3種類もあるのか?

取り上げられなかった素朴な疑問がまだたくさん残っていますので,今後も千本ノックその他の機会を捉えて,話題にしていきたいと思います.過去の千本ノック企画については,本ブログより senbonknock を訪れてみてください.新年度も楽しい英語史の学びを!

2025-04-22 Tue

■ #5839. 「いのほた言語学チャンネル」で go/went の堀田説について再び語りました [voicy][heldio][youtube][inohota][suppletion][sociolinguistics][homonymic_clash][verb][notice][sobokunagimon][taboo]

同僚の井上逸兵さん(慶應義塾大学)と運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」は開設から3年以上が経ちますが,おかげさまで多くの方にご覧いただいています(チャンネル登録者は目下1万4千人です).

日曜日に配信された最新回は「#329. 2年経ってもご覧いただき続けている go/went 堀田説回(第25回)へのみなさまのコメントに堀田が回答!」です.視聴回数が著しく伸びています.18分ほどの動画です.ぜひご視聴ください.

今回の動画は,3年以上前に(タイトルでは「2年経っても」とありますが,調べたら3年以上経っていました)公開した「#25. 新説!go の過去形が went な理由」という動画に,今なお多くのコメントをお寄せいただいていることを受けて制作したものです.

この #25 は「いのほた言語学チャンネル」の全配信回のなかでも特によく視聴されている回の1つとなっています.#25 のコメント欄には,これまで様々なご意見,ご感想,ご批判が寄せられてきていたので,今回の #329 では,そのような反応に対して私より補足説明や回答をさせていただいたという次第です.#329 の内容を要約すると以下の通りです.

#25 で取り上げられたのは,なぜ go の過去形が *goed ではなく went なのか,という英語に関する素朴な疑問です.これは英語史では補充法 (suppletion) と呼ばれる現象の代表例とされています.異なる語源をもつ単語が,ある単語の形態変化の一部(ここでは過去形)を補う形で使われるというものです.英語では,go の過去形に,もともと「行く,進む」を意味した別系統の動詞 wend の過去形 went が採用されたというのが,伝統的な英語史の説明です.

#25 で提示した私の「新説」とは,一度 went が go の過去形として定着した後,なぜ他の多くの不規則動詞が経験したような規則化,つまり *goed のような形への変化が起こらなかったのか,という点に焦点を当てたものです.私は,その理由を社会言語学 (sociolinguistics) 的な観点から説明してみました.つまり,不規則な went の使用が,ある種の「言語的な境界マーカー」として機能し,英語母語話者と非英語母語話者を,すなわち言語共同体の内部の人と外部の人を区別する役割を(無意識的にせよ)果たしてきたのではないか,と考えたわけです.詳しくは #25 をご覧いただければと思いますが,#329 でもこの点を要約して話してはいます.

#25 のコメント欄には,「goed だと God (神)の発音と近くなり,不敬だから避けられたのではないか?」という趣旨の意見もいくつかいただきました.これは「神」のタブー性と同音異義衝突 (homonymic_clash) という言語変化の要因に関する仮説に基づいたものと思われます.

しかし,動画内でも説明しましたが,私はこの説に与しません.理由としては,まず go の古英語期の形態は gān のように ā'' の母音を示すものであり,その過去形が仮に規則化したとしても,God (古英語形 god)との母音の類似性は低いからです.両語は,母音の音質も音量も明確に異なっていたのです.さらにいえば,言語において同音異義語はごく普通に存在しており,それらが衝突して片方が消滅するというのは,事例としては確かにあるものの,まれな現象です.この go/went の件に関して,同音異義衝突に基づく説を積極的に支持する根拠は見当たりません.

もう1点,#25 での解説について,誤解を招く点があったかもしれませんので,補足しておきたいことがあります.コメント欄にて,went のような不規則な形は母語話者が非母語話者を排除するために意図的に作った罠であるという見方は,少々陰謀論的に過ぎるのではないか,という趣旨のコメントをいただいていました.

#25 で私の言いたかったことは次の通りでした.言語変化は,基本的には誰かが意図して起こすものではなく,自然発生的に進んでいくものであり,go の過去形が went になったのも,あくまで歴史的な偶然の結果である.ただし,その結果として生じた不規則な形が,後から社会言語学的な意味合いを帯び,内部と外部を区別するような機能をもつようになった,ということは十分にあり得ると考えます.つまり,「罠を仕掛けた」のではなく,「自然にできた落とし穴のような窪地を,後から罠として利用するようになった」という喩えが適切でしょう.

改めて,この説について考えていただければ.

2025-04-19 Sat

■ #5836. 「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900回 --- matter や count が「重要である」を意味する動詞であるのが妙な件 [yurugengogakuradio][youtube][doublet][verb][adjective][pos][category][notice]

火曜日に配信された「ゆる言語学ラジオ」の最新回は,久しぶりの「ターゲット1900を読む回」でした.タイトルは「right はなぜ「右」も「権利」も表すのか?」です.縁がありまして,この回の監修を務めさせていただきました(水野さん,今回もお声がけいただき,ありがとうございました).

いくつかの英単語が扱われたのですが,今回注目したいのは matter や count という単語が「重要である」を意味する動詞として用いられている点です.動画内で水野さんも指摘していましたが,何だかしっくり来ない感じがします.「重要である」であれば,be important のように形容詞を用いるのがふさわしいように感じられるからです.なぜ動詞なのか,という疑問が生じます.

2つの動詞を別々に考えましょう.まず matter が,なぜ「重要である」という意味の動詞になるのでしょうか.水野さんが紹介されているように matter の名詞としての基本的な意味は「物質」です.原義は「中身が詰まっているもの;スカスカではないもの」辺りだと思われます.しっかり充填されているイメージから「中身のある」「実質的な」「有意義な」「重要である」などの語義が生じたと考えられます.

もう1つの「重要である」を意味する動詞 count はどうでしょうか.こちらも動画で紹介されていましたが,count の第1義は「数える」ですね.日本語でも「ものの数に入らない」という慣用句がありますが,逆に「数えられる;勘定に入れられる」ものは「重要である」という考え方があります.日英語で共通の発想があるのが,おもしろいですね.

ちなみに count はラテン語 computāre が,フランス語において約まった語形に由来します.この computāre は,接頭辞 com- (共に,完全に)と putāre (考える)から成り,「徹底的に考える」「考慮に入れる」といった意味合いを経て「数える」「計算する」という意味に発展していったと考えられます.そして,このラテン語 computāre は別途直接に英語へ compute としても借用されています.つまり,count と compute は同じ語源を持つ2重語 (doublet) の関係となります.

さて,matter や count が「重要である」を意味するように,本来であれば形容詞で表現されてしかるべきところで,動詞として表現されている例は他にもあります.例えば cost (費用がかかる)や resemble (似ている)なども,動作というよりは状態・性質に近い意味合いを帯びており,直感的には be worth や be like のように形容詞を用いて表わすのがふさわしいと疑われるかもしれません.

しかし,逆の例もあります.品詞としては形容詞でありながらもも,本来の静的な意味合いを超えて,動的なニュアンスを帯びるものがあります.active (活動的な)という形容詞は,状態・性質を表わしているようにも思われますが,常に動き回っている動的なイメージを喚起するのも事実であり,すなわち意味的には十分に動的ということもできるのです.また,動詞の現在分詞や過去分詞から派生した形容詞,例えば interesting, surprised などは,もとが動詞なわけですから,幾分の動的な含みを保持しているのも無理からぬことなのです.

このように見てくると,動詞と形容詞という品詞区分は確かに存在するものの,その意味的な境目を明確に指摘することは難しいことがわかります.両品詞は,意味的にはむしろ連続体でつながっていると見なすのがふさわしいように思われます.この問題については,「#3533. 名詞 -- 形容詞 -- 動詞の連続性と範疇化」 ([2018-12-29-1]) の記事も参考になるでしょう.

今回のゆる言語学ラジオの「ターゲット1900を読む回」では,監修に関わらせていただきながら,matter や count といった非典型的な動詞について考え直す機会を得ることができ,勉強になりました.ご覧になっていない方は,ぜひチェックしてみてください.

思えば,私が初めて「ゆる言語学ラジオさん」に関わらせていただいたきっかけの1つが「ターゲット1900を読む回」でした.「#5196. 「ゆる言語学ラジオ」出演第4回 --- 『英単語ターゲット』より英単語語源を語る回」 ([2023-07-19-1]) では,vid (見る)というラテン語根のみをネタに1時間近く話し続けるという風変わりな回を収録したのでした.そちらもぜひご覧いただければ.

今回取り上げた matter と count をめぐる問題は,一昨日の heldio の配信回「#1418. 「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900を読む回 --- right はなぜ「右」も「権利」も表すのか?」でも注目しました.本記事の復習になると思いますので,ぜひそちらもお聴きください.

2025-04-17 Thu

■ #5834. 今井むつみ先生をお招きして「言語学バル」 --- 「いのほた言語学チャンネル」最新回 [youtube][inohota][linguistics]

昨晩公開された「いのほた言語学チャンネル」の最新回は,今井むつみ先生をお招きしての「言語学バル」の第1回(全4回)です.「#328. 今井むつみさんの研究者として始まり秘話・学生時代 --- 今井むつみさん登場!!第1回(全4回)」と題する32分ほどの動画です.

第1回は,今井先生がいかにして研究者の道を志すことになったのかを伺いました.とりわけ歴史学,臨床心理学を経て認知科学へと歩みを進めてきたという今井先生の足跡には驚きました.いつもの「言語学バル」に比べて,お酒にもおつまみにも手をつける暇がないほどでした(笑).以下,対談の内容を紹介します.

1. はじめに

慶應義塾大学環境情報学部の今井むつみ先生といえば,『ことばと思考』,『学びとは何か』,そして近年では秋田喜美先生との共著『言語の本質』などで広く知られています.言語,認知,発達,教育といった領域を横断するその研究は,言語学,とりわけ英語史を専門とする立場から見ても,示唆に富む点が多くあります.今回の「言語学バル」では,今井先生ご自身の学問的遍歴をたどりながら,その言語研究への関心の萌芽と発展について伺いました.

2. 始まりは「歴史好きの少女」?

今井先生の学問的な出発点が,意外にも西洋史,特に中世キリスト教の生活史にあったというのは意外性がありました.大学時代には史料を読むことに没頭しつつも,モノを通して過去に触れることへの強い関心も抱いていたといいます.しかし,当時の歴史学が文献研究,すなわち「読むこと」に重きを置いていたこと,そして率直に「ラテン語が眠くて仕方ない」と感じたことから,自然と別の道を探るようになったそうです.

3. 「聴く」ことから「対話」と「実験」へ

次に足を踏み入れたのは臨床心理学の世界でした.しかし,「話すことを抑え,ただ聴くこと」を基本とするアプローチに,ご自身の性向とのズレを感じたといいます.むしろ「自分の意見を持ち,対話したい」という欲求が強く,それが結果的に,より実証的なアプローチをとる教育心理学・認知心理学のゼミへとつながったとのことです.静かに耳を傾けることの重要性は理解しつつも,自ら問いを発し,対話し,検証していくスタイルへの希求が,その後の今井先生の研究の方向性を決定づけたようです.

4. アメリカ留学と言語への関心の明確化

アメリカへの留学は,ロータリークラブの奨学金という,地域的な縁によって実現したといいます.こうした偶然の連鎖が,研究者としてのキャリアを大きく開くきっかけとなったのですね.

留学先で今井先生が志向したのは,「言語学」そのものではありませんでした.それは,言語の構造を分析対象とするよりも「人がどのように言語を獲得し,使いこなしていくのか」というプロセスに関心があったからだ,と語られています.言語学にも様々な分野がありますが,今井先生の関心は心理言語学,認知科学,言語獲得の領域に向かっていくことになりました.

5. 研究の核へ --- 語の意味と日英語比較

このような関心は,具体的な問いへと結晶化していきます.例えば,子供は「うさぎ」という言葉を聞いたとき,辞書的な定義を知らずとも,それを特定の動物(白くてフワフワした耳の長い生き物)として認識し,さらに他の「うさぎ」にも適用できるのはなぜでしょうか.どこまでが「うさぎ」で,どこからがそうではないのでしょうか.これは,語の意味,すなわち意味論の根源的な問いであり,今井先生の研究の中心テーマとなっていきます.この問いは,後にスキーマ理論や制約理論へと発展し,『言語の本質』でも重要な概念として展開されることになります.

さらに,日本語話者としての視点も研究を深める上で重要であったようです.英語には明確な可算名詞と不可算名詞の区別がありますが,日本語には対応する文法的な区別がありません.にもかかわらず,日本語話者もモノと物質を自然に区別しています.この言語間の非対称性と,それを支える人間の認知能力への問いかけは,チョムスキー的な生得文法観,すなわち普遍文法の想定に対し,経験や知覚,そして文化を通じた概念構築の重要性を強調する立場へとつながっていきます.

6. ことばを体験として捉える

今井先生の学問的遍歴を追いますと,その関心が,抽象的な言語体系そのものよりも,人間がどのようにことばと出会い,意味を理解し,世界を認識していくのか,という根源的な問いに向かっていることがわかります.それは,言語を静的な定義の集まりとしてではなく,動的な体験として捉える視点といえます.歴史学から臨床心理学,そして認知科学へとフィールドを移しながらも,一貫して「人間」と「ことば」,そして「意味」の関係を探求し続けてきた軌跡がそこには見いだせます.その研究は,言語学,心理学,認知科学,教育学といった既存の学問分野の境界を越えて,私たちに新たな問いを投げかけてくれます.

それにしても,今回の「言語学バル」ではきわめて濃密な対談の時間を過ごすことができました.対談はまだまだ続きます.来週の第2回もどうぞお楽しみに!

2025-04-16 Wed

■ #5833. YouTube で「英語史をお茶の間に」 --- 3つの再生リストをご紹介 [youtube][heltube][inohota][helkatsu][voicy][heldio][hellog-radio][heltalk][sobokunagimon][notice]

新年度,英語史の学びを始める/続ける方も多いと思います.私は「英語史をお茶の間に」をモットーに様々な媒体で,英語史の情報をお伝えしています.英語史の学びを促す活動を「hel活」 (helkatsu) と呼んでいますが,最近もっとも伸びているhel活の媒体が YouTube です.

2つの YouTube チャンネルを運営しており,各々の内部でいくつかの再生リストが用意されています.煩雑にならないよう,ここでは3つの厳選お薦め再生リストを示したいと思います.

1. 「【再配信】 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の再生リスト

毎朝6時頃に配信.4年弱続いている Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を,YouTube で再放送しているものです.3年ほど遅れて,初回から1つずつ配信を重ねています.ここ数ヶ月ほど,視聴回数がぐんぐん伸びています.ちなみに今朝の配信回は「#270. cheap の語源」です.

2. 「【再配信】 hellog-radio --- 英語史小ネタ」の再生リスト

同じく毎朝6時頃に配信.上記 Voicy heldio の前身として2020年度に不定期で音声配信してきた hellog-radio の全62回を,目下毎日1回ずつ再放送しています.ちなみに,今朝の配信回は「#42. <x> の不思議あれこれ」です.参考までに「#5806. heldio の前身「hellog-radio」で一軍級の素朴な疑問を取り上げています」 ([2025-03-20-1]) もお読みください.

3. 「いのほた言語学チャンネル」・堀田回の再生リスト

同僚の英語学研究者,井上逸兵先生と毎週水・日の午後6時に配信している「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)より,堀田がメインで英語史について語っている回を集めた再生リストです.ちなみに,最新の配信回は「#325. English ということばをここまで掘り下げました」です(5000回以上視聴されています).

いずれのチャンネルも視聴回数が伸びています.ぜひチャンネル登録の上,定期的にご覧になり,英語史の学びに活かしていただければ.

2025-03-27 Thu

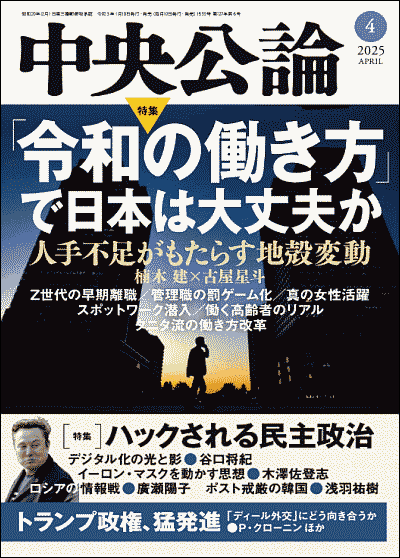

■ #5813. 水野太貴さんによる『中央公論』の連載「ことばの変化をつかまえる」 [youtube][inohota][yurugengogakuradio][notice][language_change][voicy][heldio]

人気 YouTube チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の水野太貴さんが『中央公論』にて新連載「ことばの変化をつかまえる」を開始しています.言語の研究者にインタビューしながら,様々な角度から言語変化 (language_change) を考えていこうという連載です.

連載初回のタイトルは「「差異化」こそが原動力 --- 社会言語学者・井上逸兵さんに聞く」.インタビューのお相手は,なんと私の同僚で社会言語学者の井上逸兵さんでした.社会言語学の観点から,ことばの変化の裏側には社会的な差異化が働いているという趣旨で語られています.記事の小見出しを取り出すと,以下の通りとなります.

・ 言語の恣意性と社会的な取り決め

・ 解明したい謎

・ 「自分は他人とは違う」という意識

・ 連帯機能

・ お上が定めるスタンダード

・ ことばの変化は予測できるのか

とりわけ水野さんが「解明したい謎」として挙げられている6点に要注目です.いずれも言語変化論において重要な論点です.

1. なぜことばは変化するのか? (要因)

2. ことばの変化にはどんなパターンがあるか? (法則)

3. 「変化に伴うコスト」を上回るほどのリターンはあるのか? (便益)

4. ことばの変化は予測できるのか? (再現性)

5. 日本語の中で,歴史上類を見ないことばの変化はあったか? (歴史)

6. 世界の言語も,日本語と同じような変化をしているのか? (国際比較)

井上逸兵さんがインタビューを受けたということで,すかさず我々の「いのほた言語学チャンネル」でも,この新連載記事を紹介しました.「#319. ゆる言語学ラジオ水野太貴さん『中央公論』誌連載「ことばの変化をつかまえる」に注目!第1回は井上登場!「差異化」が原動力、そして、水野さんが言語学の原動力!」をご覧ください.

さらに,私自身も先日 heldio にて「#1389. ゆる言語学ラジオの水野太貴さんが『中央公論』の連載「ことばの変化をつかまえる」を開始 --- 初回のお相手は井上逸兵さん」として紹介していますので,そちらもぜひお聴きください.

いろいろな意味で私が聴きてみたかった特別なお2人のインタビューが,実現しました.水野さんの言語変化をめぐる新連載,2025年度は毎月号が待ち遠しくなりそうです.

・ 水野 太貴 「連載 ことばの変化をつかまえる:「差異化」こそが原動力 --- 社会言語学者・井上逸兵さんに聞く」『中央公論』(中央公論新社)2025年4月号.2025年.168--75頁.

2025-03-26 Wed

■ #5812. 516通り目の through を「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました [through][ormulum][spelling][voicy][heldio][helwa][youtube][yurugengogakuradio][inohota][link][notice][inoueippei]

3月23日(日)に YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の最新回が公開されました.「#321. 中世の through の綴りは515通りと思っていたが」です.おかげさまでご好評いただいています(目下,視聴回数が5000に届きそうです).

through の探究に関するこれまでの経緯は,「#5738. 516番目の through を見つけました」 ([2025-01-11-1]) の記事に,過去の関連コンテンツへのリンク集を作っていますので,そちらからご覧ください.

through の異綴字をめぐる探究がながらく515通り停滞していたところ,久しぶりに新しい516通り目が見つかったということで,研究者の奇矯な生態(?)を眺めるかのようにおもしろがっていただいているのかと想像しますが,当人はいたって真面目です.関心のある方は多くはないかと思いますが,この発見の意義について heldio 有料配信「「516通りの through」の教訓とは?」で語っていますので,よろしければ.

2025-03-11 Tue

■ #5797. 言語年代学は後世の言語学に何を残したか? --- いのほた最新回 [glottochronology][history_of_linguistics][statistics][inohota][youtube][voicy][heldio][helwa][linguistics][link]

YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の最新回が公開されています.お題は「#317. 言語年代学は後世の言語学に何を残したか?」です.

本ブログでも言語年代学 (glottochronology) について様々な記事を書いてきました.いくつかピックアップしてみます.

・ 「#1128. glottochronology」 ([2012-05-29-1])

・ 「#1729. glottochronology 再訪」 ([2014-01-20-1])

・ 「#2659. glottochronology と lexicostatistics」 ([2016-08-07-1])

・ 「#2660. glottochronology と基本語彙」 ([2016-08-08-1])

・ 「#4685. Campbell による glottochronology 批判」 ([2022-02-23-1])

音声配信 heldio/helwa でも,以下の回で言語年代学についてお話ししています.

・ helwa 「【英語史の輪 #91】否定された「言語年代学」」 (2024/02/08)

・ heldio 「#1339. 言語年代学 --- 言語学史の一幕」 (2025/01/28)

・ heldio 「#1340. 言語年代学への批判から学べること」 (2025/01/29)

この言語学の分野は,今では言語学史の一コマとして見られることが多いですが,アイディア自体は斬新だったと私は考えています.批判の多い学説でしたが,その鋭い批判のなかから数々のインスピレーションが飛び出し,言語学の一角に若い種が蒔かれたのでした.印欧語比較言語学が新たな刺激を獲得し,語彙統計学 (lexicostatistics) が発展し,基本語彙とは何かという問いが生じ,意味素に関する議論も見直されました.批判される学説にも中長期的にはポジティヴな意義があることを教えてくれる好例です.

歴史的な学説の掘り起こし,ポジティヴな再解釈,現代的応用は,有益な試みですね.

2025-03-07 Fri

■ #5793. 「ゆる言語学ラジオ」で pronounce/pronunciation の綴字問題が取り上げられました [youtube][yurugengogakuradio][voicy][heldio][sobokunagimon][spelling][spelling_pronunciation_gap][sound_change][u][vowel][diphthong]

たびたびお世話になっている人気 YouTube チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の最近の回で,「説明動画で満足しちゃダメ? なぜ原典を読むべきなのか?【おたより回】#394」が配信されました.

視聴者からの質問を受けて水野さんと堀元さんがトークを繰り広げる回でしたが,その14:39辺りから,悪児戯罹(おにぎり)さんによる質問が披露されました.pronounce と pronunciation のペアで,なぜ第2音節部分の綴字が <ou> と <u> で異なるのか,という素朴な疑問でした.

悪児戯罹さんは,本ブログの「#2046. <pronunciation> vs <pronounciation>」 ([2014-12-03-1]) を見つけて読まれたようなのですが,難しくて分からなかったということで,水野さんが記事の内容をかみ砕いて説明するという構成となっていました.水野さんから,この回についてご連絡をいただきまして,私がいちばん驚きました(笑).

問題の記事の内容については,水野さんがしっかりかみ砕いて説明してくださいまいした.関連して「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1]) にも言及していただきました.結果としては pronounce/pronunciation の綴字問題は例外的な現象なのだという趣旨の解説です.

ここまでは私もリラックスしながら視聴していることができました.ところが,20:36辺りからの2人のやりとりを聞き,戦慄が走りました.

- 堀元さん:なぜその例外が生まれたんですか?

- 水野さん:ていうのの回答はここには書かれていない.

- 堀元さん:気持ち悪いなあ,教えて欲しいな・・・

まさにこの点が分からないからこそ記事では無言だったわけです.「ゆる言語学ラジオ」は痛いところを突いてきます.

こうして10年ぶりに,この問題に再び頭を悩ますことになりました.丸一日いろいろと考えをめぐらせた後,必ずしも自信があったわけではないのですが,1つの仮説を立ててみました.それを Voicy heldio で配信したのが「#1370. 「ゆる言語学ラジオ」で取り上げられた pronounce vs. pronunciation の綴字問題」です.26分ほどの配信回ですが,お時間のある方はぜひお聞きください.少なくとも言語変化の複雑さだけは分かるのではないかと思います.

この heldio の配信後,水野さんから,聴きましたとのコメントをいただきました.どうしても難しめの話しとなってしまい,悪児戯罹さんには届かないかもしれなのですが,これをまた水野さんにかみ砕いて解説していただければと(笑).

2025-03-01 Sat

■ #5787. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」 --- 慶應義塾研究者紹介動画より [notice][helkatsu][youtube][hellog][inohota][hel_herald][khelf]

私の所属する慶應義塾大学の公式 YouTube チャンネル「慶應義塾 Keio University」には「研究者紹介動画」というシリーズがあります.昨日,そのシリーズの1回として「英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」慶應義塾大学文学部・堀田隆一教授が公開されました.4分22秒ほどの動画です.

公式動画としてきわめて真面目に撮影しているのですが,その割にはサムネで through Tシャツ(=「ゆる言語学ラジオ」公式グッズ)を着た姿でポーズをとっています(cf. 「#5679. through Tシャツ」 ([2024-11-13-1])).(いろいろなポーズと装いで写真撮影をしたのですが,最終的に採用されたのが,これでした.周囲の研究者動画サムネと見比べると浮いているのが分かります.)

動画内では,本ブログについても,大学公式サイト内で運営していることもあり,触れています,また,同じ文学部の英米文学専攻の同僚で,英語学研究者の井上逸兵教授とコラボして制作している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にも言及しています.さらに,khelf(慶應英語史フォーラム)発行の『英語史新聞』も紹介しています.

動画のキャッチフレーズは標題に掲げた通り「英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」です.これについては,本ブログでも「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]) で取り上げたので,そちらもご覧いただければ.

「慶應義塾 Keio University」には,他の所属研究者の紹介動画も多く収められていますし,多種多様なコンテンツが公開されています.ぜひチャンネル登録していただければ.

2025-02-28 Fri

■ #5786. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか? --- いのほた YouTube 版 [youtube][inohota][voicy][heldio][personal_pronoun][sobokunagimon][link][notice]

2月23日(日)に配信された YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の回が,思いのほか多く視聴されています(本記事執筆時点で5,400回超え).「#313. 三人称代名詞の狭くて奥深い世界 --- get'em は get them の th が落ちたのではない!」です.英語の3人称代名詞の形態をめぐる,17分弱のトークとなっています.ぜひご覧ください.

今回の動画における3人称代名詞への注目点は複数ありますが,第1に「なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか?」という英語に関する素朴な疑問が取り上げられました.これについては,hellog その他でも取り上げてきましたので,そちらもご参照ください.

・ 「#4080. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか?」 ([2020-06-28-1])

・ 「#4121. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-08-08-1])

次に,古英語の3人称代名詞のすべての形態が h で始まっていた点についても触れました.ところが,後の歴史でいくつかの形態において h が脱落したり別の子音に置き換えられたりしたのでした.参考までに,関連する hellog 記事を挙げておきます.

・ 「#467. 人称代名詞 it の語頭に /h/ があったか否か」 ([2010-08-07-1])

・ 「#4004. 古英語の3人称代名詞の語頭の h」 ([2020-04-13-1])

3人称女性単数代名詞の方言形についても,動画で触れました.これについては以下の記事をどうぞ.

・ 「#793. she --- 現代イングランド方言における異形の分布」 ([2011-06-29-1])

最後に,動画タイトルにある get'em については,以下の記事をお読みください.

・ 「#2331. 後期中英語における3人称複数代名詞の段階的な th- 化」 ([2015-09-14-1])

・ 「#2337. 16世紀,hem, 'em 不在の謎 (1)」 ([2015-09-20-1])

・ 「#974. 3人称代名詞の主格形に作用した異化」 ([2011-12-27-1])

・ 「#975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化」 ([2011-12-28-1])

英語史は英語に関する素朴な疑問に答えるのが得意です.しかし,英語史の枠内にとどまっていては解決できない問いも多くあります.英語史からさらに遡ってゲルマン語史や印欧語史にも目配りする必要が,しばしば生じます.この「拡大版英語史」が何よりも魅力的ですね.

今回の動画が人気回となったので,便乗して Voicy heldio でも一昨日「#1368. 3人称代名詞に関するもう1つのナゾ --- いのほた最新回がよく視聴されています」を配信しました.こちらも合わせてお聴きいただければ.

2025-02-11 Tue

■ #5769. 堀田隆一による英語史関連の音声配信プラットフォームの現在地まとめ [radio_broadcast][voicy][heldio][helwa][helkatsu][hel_education][heltalk][helsta][youtube]

本ブログの姉妹版・音声版として Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を毎朝6時に配信しています.2021年6月2日に配信を始めてから,hellog 同様に毎日欠かさずに英語史の話題をお届けしてきました.

音声配信の heldio は,私の英語史活動こと「hel活」 (helkatsu) の最も重要なベースの1つとして軌道に乗ってきており,「英語史をお茶の間に」という趣旨に賛同して協力してくださるコアリスナーの方々にも恵まれ,(毎日配信なので苦しくも)楽しいhel活ライフを送っています.

heldio は Voicy という音声配信プラットフォームにて展開していますが,2024年7月21日より別の音声配信プラットフォーム stand.fm(スタエフ)の「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」というチャンネルにて,heldio の約3年遅れの再放送をお届けしています.さらに,この stand.fm を基点に,様々な音声・動画プラットフォーム (Podcast) で同コンテンツをマルチ配信しています.コンテンツの内容は同一ですが,ご自身のお好きなプラットフォームで heldio の英語史の話題をアーカイヴで聴くことができるようになっていますので,いずれもご利用ください.以下に掲載します.

ただし,現在毎朝お届けしている最新コンテンツは,Voicy heldio からのアクセスのみに限定されていますので,そちらからお聴きください.同様に,Voicy heldio のプレミアムリスナー限定配信「英語史の輪 (helwa)」やその他のも,Voicy プラットフォームからのみのアクセスとなりますのであしからず.

【 現在進行中の毎日の音声配信のソース heldio/helwa 】

・ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」(毎朝6時配信)

・ Voicy プレミアムリスナー限定配信「英語史の輪 (helwa)」(毎週火木土の午後6時配信;月額800円)

【 上記 heldio の約3年遅れの再放送(毎日配信) 】

・ stand.fm 「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」

・ YouTube Podcast 版

・ Spotify 版

・ Amazon Music 版

・ Apple Podcast 版

【 上記の再放送の文字起こしサービス付き音声プラットフォーム 】

・ Listen 版

お好きなプラットフォームで「毎日」英語史の世界を堪能していただければ.

2025-02-01 Sat

■ #5759. 辻幸夫先生より教えていただいた日本語の書き言葉に関して考察された論文 [japanese][writing][kanji][hiragana][katakana][grammatology][youtube][inohota][heldio]

昨年12月より,YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて辻幸夫先生(慶應義塾大学名誉教授)をゲストにお招きして,4回にわたる「言語学バル」を配信してきました.

・ 「#292. 実は、認知言語学やってると思ってない! --- 辻幸夫さん(元日本認知言語学会会長)」 (2024/12/11)

・ 「#294. 辻幸夫さん(慶應義塾大学名誉教授)の広く深い知識と関心が生み出したお仕事たち」 (2025/12/18)

・ 「#294. 言語を研究している人口は,言語学より自然言語処理や工学系の方がはるかに多い --- 辻幸夫さん第三回」 (2024/12/25)

・ 「#295. 言語学の隣接領域を突破口に --- ことばの認知科学を牽引 --- 辻幸夫さん(慶應義塾大学名誉教授)」 (2025/1/1)

この収録の際に辻先生より,ご自身の書かれた「漢字仮名交じり表記法の認知科学」というご論考を紹介していただきました.日本語の漢字仮名交じり文の読み書きについて,認知科学の観点から考察された,たいへん示唆的な論文でした.冒頭に近い重要な記述を引用します (102--03) .

これまで日本語の書きことばにまつわる学問的な議論は国語学・日本語学・日本語教育学などの領域で重要な考察が多くなされてきている.同時に,漢字制限や漢字廃止論あるいは日本語の平仮名化というような言語政策的な議論もある.文字の標準化は政治経済や文化社会活動のかなめであるため,いろいろな議論があるのはうなずける.他方で,日本では戦前から漢字仮名の神経心理学的研究が積み重ねられてきており,当該領域では漢字仮名を使用する側から世界を先導してきた歴史がある.また20世紀半ばから活発になった認知科学の発展に伴い,漢字仮名使用について新しい視点から領域横断的な学際研究が行われるようになった.実際,文字の認知科学においては世界の研究者の興味を惹きつけている.そこでは漢字仮名交じりの合理性が明らかにされつつあり,日本語の文字研究は興味深い時代に入ったといえる.言語研究は人間が進化の中でつくりあげた認知機能研究の切り口として意義がある.漢字仮名が併存する現代日本語はその意味で非常に価値のあるサンプルだ.それぞれの言語には,その言語文化が積み重ねてきた文化・歴史の独自性とは切っても切れない価値があるが,それにとどまらず言語は人間という生物種の知的機能を解き明かす重要な端緒となる.本論ではこれまでの興味深い研究を瞥見し,文字および日本語の漢字仮名交じり表記法についての新たな視点や学際的観点からの意義について述べたい.

この力強い書き出しから,論文の終わりまで一気に読み込んでしまいました.まさに我が意を得たり.関連して,ぜひ heldio より「#745. 日本人よ,文字論に目覚めよ」 (2023/06/15) もお聴きいただければ.

・ 辻 幸夫 「漢字仮名交じり表記法の認知科学」『ことばと文字』第14号,日本のローマ字社,2021年4月.102--13頁.

2025-01-26 Sun

■ #5753. 直近半世紀間に英語に入った日本語 [oed][japanese][loan_word][notice][borrowing][lexicology][heldio][inohota][youtube][link]

OED より1975年以降に英語に入った日本語由来の単語を取り出してみた.ただし,厳密に日本語由来の単語のみならず,何らかの形で日本語を経由していたり日本語と関係をもったしている単語ということで,緩めの設定で拾い出したものも含めるので,あしからず. *

合計73語が収集された.まず,10年刻みで単語を挙げてみよう.

【1970年代(25語)】 Betamax, gaman, money politics, reiki, sashiko, shishito, tsutsumu, katsu, katsu curry, mechatronics, shosha, kanban, karaoke, tamari, tonkotsu, butoh, Ginsu, hamachi, Midori, shuriken, uncanny valley, washi, mokume gane, nikkeijin, omakase

【1980年代(22語)】 omotenashi, shojo, Pac-Man, okadaic, shonen, skin lady, softnomics, ankimo, bukkake, kaiju eiga, Kumon, anime, kaizen, tokkin, mecha, zaitech, izakaya, Nintendo, omurice, karoshi, manhwa, functional food

【1990年代(17語)】 hentai, chindogu, otaku, cosplay, santoku, fan service, mangaka, compensated dating, enjo kosai, bokeh, emoji, Tamagotchi, cosplayer, hikikomori, keitai, visual kei, Tabata

【2000年代(5語)】 Sudoku, hallyu, tokusatsu, amigurumi, kintsugi

【2010年代(4語)】 washi tape, chimaek, mukbang, isekai

年代ごとの傾向は必ずしも明確ではないが,技術や伝統文化から始まり,食文化,ポップカルチャー,サブカルチャー,ビジネス,ゲーム関連,インターネット関連へと流れていっているようにみえる.全体として広い領域をカバーしているが,とりわけ多いのは食文化関連で,10語ほどが関与している.

品詞としては,予想される通り,ほぼすべてが名詞だが,gaman 「我慢する」は動詞として,okadaic 「オカダ(酸)の」は形容詞として入ってきている(この酸が最初に単離された海綿動物クロイソカイメンの学名 Halichondria okadai に由来するという).使用頻度については最高頻度帯の5をつけているのは emoji のみだが,頻度帯3と2を合わせて52語を数え,それなりに英語語彙に定着しているともいえる.

日本語単語の英語への流入の現代におけるピークはいつかという問いについては,OED の採録に関する方針も関与してくるので一概には言えないが,今回の調査で得られた数値のみを判断材料とするならば,1970年代から1990年代にかけてといってよい.

関連する話題については,ぜひ以下のコンテンツもご参照ください.

・ hellog 「#5467. OED の3月アップデートで日本語からの借用語が23語加わった!」 (2024/04/15)

・ inohota 「OED(Oxford English Dictionary)の今年3月のアップデートのテーマは日本語由来の英語!」 (2024/05/26)

・ heldio 「#60. 英語に入った日本語たち」 (2021/07/31)

・ heldio 「#1331. 土曜日の朝カルでは英語に入った日本語も取り上げます --- この50年で英語に入ったオモシロ借用語をいくつか紹介」 (2025/01/20)

2025-01-21 Tue

■ #5748. egg の英語史 [old_norse][me_dialect][caxton][heltube][heldio][youtube][inohota][kdee][hel_herald][hel_education][oed][link]

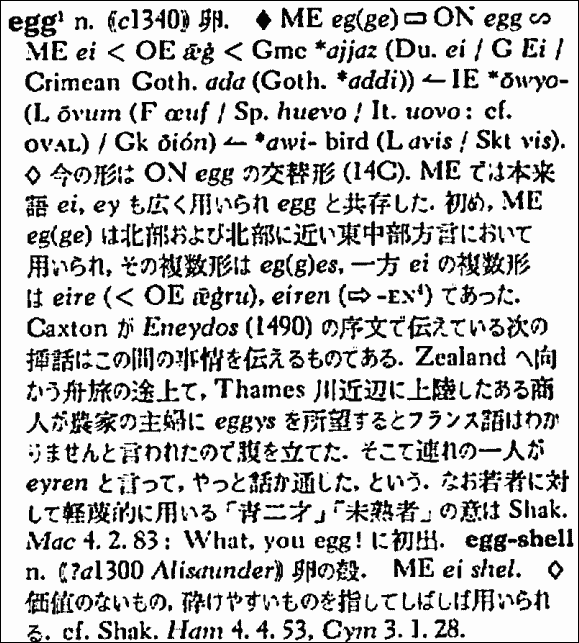

egg 「卵」について本ブログをはじめとする各種メディアで何度か取り上げてきた.概観を得るために,まず『英語語源辞典』の記述を確認しておこう(OED の egg, n.' も参照).

記述の通り,古英語では本来的な ǣġ が用いられていたが,後期中英語より古ノルド語 (old_norse) 由来の egg がイングランド北部・東中部に現われ,本来形を置き換えていったというプロセスを経ている.また,Caxton の Eneydos (1490) の序文における,旧形と新形の共存・競合に関する英語史上有名な逸話についても触れられている.

egg をめぐるこの2つの話題について,これまで少なからぬコンテンツを作ってきたので,リンクをまとめておこう(ここ数ヶ月間,heltube こと「YouTube: heltube --- 英語史チャンネル」へのアクセスが増えてきているので,そちらを最初に挙げている).

(1) 古ノルド語由来の egg

・ heltube 「#182. egg 「卵」は古ノルド語からの借用語!」 (2025/01/18)

・ heldio 「#182. egg 「卵」は古ノルド語からの借用語!」 (2021/11/29)

・ hellog 「#340. 古ノルド語が英語に与えた影響の Jespersen 評」 ([2010-04-02-1])

・ hellog 「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1])

・ hellog 「#3982. 古ノルド語借用語の音韻的特徴」 ([2020-03-22-1])

・ hellog 「#4820. 古ノルド語は英語史上もっとも重要な言語」 ([2022-07-08-1])

・ inohota 「え?それも外来語? 英語ネイティヴたちも(たぶん)知らない借用語たち」 (2022/07/08)

(2) 新旧形をめぐる Caxton の逸話

・ heltube 「heldio #183. 卵を巡るキャクストンの有名な逸話」 (2025/01/19)

・ heldio 「#183. egges/eyren:卵を巡るキャクストンの有名な逸話」 (2021/11/30)

・ hellog 「#337. #337. egges or eyren」 ([2010-03-30-1])

・ hellog 「#4600. egges or eyren:なぜ奥さんは egges をフランス語と勘違いしたのでしょうか?」 ([2021-11-30-1])

・ hellog 「#4831. 『英語史新聞』2022年7月号外 --- クイズの解答です」 ([2022-07-19-1])

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-01-14 Tue

■ #5741. ウェブメディアでのhel活タイムライン [helkatsu][hellog][twitter][voicy][heldio][helwa][youtube][inohota][instagram][heltube][heltalk][note][link][timeline]

*

私が主なウェブメディア上で展開している英語史に関する主な情報発信プラットフォームを,タイムラインでまとめてみました.上記のインフォグラフィックのなかから,リンクで直接飛べます.以下にリストの形でも挙げておきます.

- 2009年5月1日~,hellog~英語史ブログ

- 2010年1月~,X/@chariderryu

- 2021年6月2日~,Voicy: 英語の語源が身につくラジオ (heldio)

- 2022年2月26日~,YouTube: いのほた言語学チャンネル

- 2022年6月4日~,Instagram/@chariderryu

- 2022年7月3日~,YouTube: heltube --- 英語史チャンネル

- 2022年7月21日~,note

- 2023年6月2日~,Voicy: プレミアム限定配信 英語史の輪 (helwa)

- 2023年10月5日~,stand.fm: 英語史つぶやきチャンネル (heltalk)

本ブログは15年半以上前のスタートでしたが,それ以外はおおよそ2021年以降に立ち上げられています.2022年が建設ラッシュ(?)だったのかと感慨深く思いました.いずれの発信媒体についても,引き続きよろしくお願いいたします.

2025-01-11 Sat

■ #5738. 516番目の through を見つけました [through][ormulum][spelling][voicy][heldio][helwa][youtube][yurugengogakuradio][inohota][link]

英語史における through の綴り方が515通りある件について,これまで様々なメディアで頻繁に話題にしてきた.

・ hellog 「#53. 後期中英語期の through の綴りは515通り」 ([2009-06-20-1])

・ hellog 「#54. through 異綴りベスト10(ワースト10?)」 ([2009-06-21-1])

・ hellog 「#193. 15世紀 Chancery Standard の through の異綴りは14通り」 ([2009-11-06-1])

・ hellog 「#3397. 後期中英語期の through のワースト綴字」 ([2018-08-15-1])

・ hellog 「#5006. YouTube 版,515通りの through の話し」 ([2023-01-10-1])

・ hellog 「#5126. 「ゆる言語学ラジオ」出演第2回で話題となった515通りの through の怪」 ([2023-05-10-1])

・ heldio 「#599. YouTube「515通りの through」回への補足」

・ heldio 「#709. なぜ同一単語に多くのスペリングが存在し得たのか? --- 「ゆる言語学ラジオ」出演第2回で話題となった515通りの through の怪」

・ helwa 「【英語史の輪 #210】いのほた「515通りの through 回」の深掘り解説」

・ YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 「#91. ゆるーい中世の英語の世界では綴りはマイルール?!through のスペリングは515通り!堀田的ゆるさベスト10!」

・ YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 「#283. 中世の英語に through のつづりが515通りあるのは言語変化の象徴!」

・ YouTube 「ゆる言語学ラジオ」 「#228. 「英語史の専門家が through の綴りを数えたら515通りあった話【喜怒哀楽単語2】」

私自身が様々なソースから集めてきた証拠に基づいて「515通り」という数字を挙げてきたわけだが,さらに時間と労力をかけて探せば,異なる綴字がもう少しは見つかるだろうということは分かっていた.そして今回,516番目の through を見つけた.特に意識して探していたわけではないので,「気付いた」ほどの表現が正確かもしれない.

昨年末に note にて「【2024年12月28日正午の英語史緊急速報】3人称複数代名詞 they をめぐってたいへんなことが起こっています」を書いた.Ormulum という初期中英語期のテキストに現われる they の初例について解説した記事だ.その補足解説として,heldio でも「#1319. they の初出例 --- 昨年末緊急企画より Ormulum を覗いてみよう」を配信した.

そこで取り上げた例文を改めて掲げよう.このなかに問題の through が一度出現する.

& swa þeȝȝ leddenn heore lif Till þatt teȝȝ wærenn alde. Þatt naffdenn ðeȝȝ þurrh þeȝȝre streon. Ne sune child. ne dohhterr.

今回見つけた綴字は þurrh である.Ormulum の作者 Orm の独特な綴字は英語史上も有名で,これについて「#2712. 初期中英語の個性的な綴り手たち」 ([2016-09-29-1]) や「#3954. 母音の長短を書き分けようとした中英語の新機軸」 ([2020-02-23-1]) の記事で取り上げてきた.この through の516番目の綴字は,いかにも Orm 的である.<u> で表わされる母音が短母音であることを示すのに,後続する <r> が2つ重ねられている.

私自身,これまでの研究で Ormulum におけるこの綴字には何度となく触れてきており,ある意味では目に馴染んでいたはずだが,以前に掲げていた515通りの through の一覧に,この綴字は含まれていなかった.516番目の綴字の「劇的な発見」ではなく,単純に「見落とし」や「拾い漏れ」といったほうがよいケースだが,それでも久しぶりに記録が更新されて嬉しい.

2024-11-13 Wed

■ #5679. through Tシャツ [through][yurugengogakuradio][inohota][youtube][link]

私個人としても,YouTube 「いのほた言語学チャンネル」としても,「ゆる言語学ラジオ」とパーソナリティのお2方に,お世話になっています.

昨年の春に「ゆる言語学ラジオ」にお邪魔し,共演させていただきましたが,そのうちの1回として「#228. 「英語史の専門家が through の綴りを数えたら515通りあった話【喜怒哀楽単語2】」が配信されています.

この配信回で導入した515通りの through という話題と関連して,「ゆる言語学ラジオ」の堀元さんが,夏のライヴイベントに当てて「through Tシャツ」をプロデュースし,製作・販売してくださいました! 「ゆる言語学ラジオ 公式グッズ」よりご購入いただけます.

「堀田先生の through 515通りフルグラフィックTシャツ」と題し,各種サイズで販売されています.黒地に白の文字で,これでもかというほど多種類の through の異綴りが斜めに印刷されています(ただし,515通りのすべてを印刷することはできなかったようです).私自身も堀元さんより3着いただきまして,日々,着用しています.

上記の状況をお知らせすべく,先日11月10日の「いのほた言語学チャンネル」にて,through Tシャツをお披露目しました.「#283. 中世の英語に through のつづりが515通りあるのは言語変化の象徴!」をご覧ください.

また,through の515通りの話題は,かつての「いのほた言語学チャンネル」でも取り上げたことがあります.「#91. ゆるーい中世の英語の世界では綴りはマイルール?!through のスペリングは515通り!堀田的ゆるさベスト10!」も合わせてどうぞ.

hellog や Voicy heldio でも,関連する話題を公開していますので参考まで.

・ hellog 「#53. 後期中英語期の through の綴りは515通り」 ([2009-06-20-1])

・ hellog 「#54. through 異綴りベスト10(ワースト10?)」 ([2009-06-21-1])

・ hellog 「#193. 15世紀 Chancery Standard の through の異綴りは14通り」 ([2009-11-06-1])

・ hellog 「#3397. 後期中英語期の through のワースト綴字」 ([2018-08-15-1])

・ hellog 「#5006. YouTube 版,515通りの through の話し」 ([2023-01-10-1])

・ hellog 「#5126. 「ゆる言語学ラジオ」出演第2回で話題となった515通りの through の怪」 ([2023-05-10-1])

・ heldio 「#709. なぜ同一単語に多くのスペリングが存在し得たのか? --- 「ゆる言語学ラジオ」出演第2回で話題となった515通りの through の怪」

・ heldio 「#599. YouTube「515通りの through」回への補足」

皆様にも through の異綴字に関心を寄せていただければ.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow