2024-09-16 Mon

■ #5621. 『文藝春秋』10月号にて慶應義塾大学文学部英米文学専攻が紹介されています [notice][eibeicafe][youtube][voicy][heldio]

9月10日に刊行された『文藝春秋』10月号で,私の所属する慶應義塾大学文学部英米文学専攻が紹介されています.紹介のされ方がおもしろく,「看板教授の早慶戦」という特集の「文学篇 小説家志望なら早稲田,英米文学研究の慶應」 (pp. 206--09) のなかで「「エグい」英米文学専攻」 (pp. 208--09) として取り上げられているのです.本専攻よりアメリカ文学を専門とする大串尚代先生と英語史を専門とする私,堀田隆一の各々のインタビュー記事が掲載されています.

私のインタビュー記事には「国内唯一の必修科目」 (p. 209) の小見出しが付されています.本専攻が特に「エグい」(=厳しい)と学生や卒業生たちに評されている理由の1つとして,古英語・中英語が必修科目(選択必修ではなく完全必修)であることが挙げられています(科目名は古色蒼然たる「古代中世英語学」です).これは世界でも実に稀なカリキュラムで,このような大学はイギリスやアメリカでもほとんど存在しません.記事は「進化もしつつ,良い意味で保守的で伝統も忘れない.アカデミックを重んじる慶應の英米文学ならではの強みだと思います」と締めくくっています.

受験生,現役学生,卒業生,一般の方々を含め,ぜひ皆さんにこのインタビュー記事を読んでいただき,本専攻の魅力を感じ取っていただければと思います.インタビューの裏話については,9月13日の Voicy heldio にて「#1202. 『文藝春秋』10月号で古英語・中英語が必修なので「エグい専攻」として紹介されています」としてお話ししていますので,ご関心のある方はぜひお聴きください.

なお,本専攻では「慶大文英米文学専攻公式チャンネル」という YouTube チャンネルを開設しています.所属教員を紹介する「英米カフェ」シリーズも始まっていますので,ぜひご覧ください.以下は,「英米カフェ」の最新回である「第2回【前編】 大串尚代(米文学)x 佐藤光重(米文学)x 井上逸兵(英語学)」です.

・ 「看板教授の早慶戦」『文藝春秋』10月号,193--229頁.

2024-08-30 Fri

■ #5604. 「いのほた言語学チャンネル」の<言語学バル>でのレアな2人語りをしました [inohota][youtube][notice][hellive2024][khelf]

一昨日8月28日(水)に公開された「いのほた言語学チャンネル」の最新回は「#262. いのほた二人でだいぶじっくり話しました」です.毎週水曜日回は,ゲストをお呼びして<言語学バル>をお届けしているのですが,今回はひょんな事情で,いつもの通り井上逸兵さんと2人語りしています.しかも,事情によりお互いにまったく話題を用意していなかったので,即興のフリートークとなりました.

ところが,当事者としては2人ともとても楽しく長く会話できたので満足した次第です.井上氏曰く「意外にいい話になってるんじゃないかと」.50分超の長尺動画で,いろいろ宣伝も多いのですが,この週末にでも緩く視聴していただければ.

以下,今回の動画の大雑把な案内です.

1. イントロ (0:00--4:33)

今回のびっくりシチュエーションについての雑談で始まり,堀田の髪型チェンジから井上氏のセルフヘアカットのエピソードまで語られます(完全にフリートークですね).

2. 井上氏のNHKラジオ「ヌマる!ゴガク」出演エピソード (4:34--13:18)

お盆休みに井上氏がMCを務めたNHKラジオの番組出演の裏話などが語られます.番組作りには,井上著『英語の思考法』がベースになっていたということです.再放送があるかも,あるいは今後レギュラー化も!? その後,「いのほた言語学チャンネル」を盛り立てるための作戦会議が続きます.

3. 発信メディア論 (13:19--16:12)

メディアの進化と,ブログが未来の知的資産になる可能性について発信メディア論が展開されます.

4. 「英語史ライブ2024」の告知 (13:20--25:26)

9月8日(日)の 6:00--18:00 に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 で開催予定の「英語史ライブ2024」について告知しています.ライヴイベントの最後に,なんと井上氏が出演されます.出版社さんにも協賛いただき,リスナープレゼント用の書籍なども提供いただいています.

5. 再び発信メディア論 (25:27--39:19)

ラジオのリスナー・コミュニティが濃い件について.情報のマルチ配信についても議論が深まります.井上氏の「NPO 法人地球ことば村」の活動も紹介されます.

6. 人文社会科学の意義 (39:20--52:22)

井上氏の持論である,人文社会科学の意義についての熱い議論が披露されます(「いのほた」で何度目かです).現代社会における人文科学の重要性を強調しています.最後は,アカデミックとエンタメの接点についての議論も.

以上,レア回をぜひお楽しみいただければ.

2024-08-25 Sun

■ #5599. 夏スク「英語史」の1週間を終えました --- 履修者からのコメントを紹介 [hel_education][hellog][inohota][youtube][yurugengogakuradio]

先日の月曜日に「#5593. 2024年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります」 ([2024-08-19-1]) でお伝えしましたが,この1週間は通信教育課程の「英語史」集中講義に文字通り集中していました.昨日無事に講義を終えました.履修された30名ほどの皆さんも,お疲れ様でした.

最終日,履修者全員に,なぜこの講義を履修したのかをリアクションペーパーで書いてもらいました.また,講義全体の感想も自由に記述してもらいました.それをいくつか紹介したいと思います.

まず本講義の履修の動機づけについて,全体として以下のものが多かったようです.

・ 拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年)を読んで

・ 本ブログを読んで

・ YouTube 「いのほた言語学チャンネル」を視聴して

・ YouTube 「ゆる言語学ラジオ」を視聴し,英語の語源や英語史に関心をもって

・ 以前,井上逸兵先生の集中講義「英語学」を履修したときに,次は「英語史」と薦められた(←井上先生の「営業」の効果でしょうか(笑))

日々,hel活 (helkatsu) として各種媒体で英語史の話題を発信していますが,多くの方々に英語史の魅力が届いているということでしょうか.たいへん嬉しいコメントでした.

続けて,1週間の講義を受けた自由記述の感想より.

英語史はある程度英語を理解した上で学ぶ分野に思われます.しかし,このような英語との繋がりは「中学生或いは高校一年生あたりに教育されるとこれまでの日本人の英語理解の困難を緩和するのではないでしょうか」.

英語の文法や発音が難しくてあまり英語を勉強するのは好きではなかったのですが,今回の授業を通して,英語の奥深さについて知ることができ,英語学習へのモチベーションが上がりました.

時間的制約もあり,今回の講義の内容は非常に表面的であったと感じたので,独学意欲が増したと同時に,通学生がうらやましくなった.

大きな話題ばかりで英語史は通時的な視点を与えてくれる事を実感する講義でした.また,英語を俯瞰し,つきあい方を見直すきっかけにもなりました.

大学以来30年間,英語史を勉強したり,あきてやめたりを繰り返していましたが,数年前に先生の著書『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』を読んで,非常に分かりやすく,一度授業を受けたくなり,今回願いがかなって受講できました.

英語史の講義で様々な現代英語の持っている問題や不完全性・不自然性を実感すると,かえって英語学習のモチベーションが下がってしまうような気がしたのですが,それなら学習する言語をその言語の完成度で選ぶべきなのかと,また疑問に感じてしまいました.そこで気付いたのは英語を世界共通語として認識しているからこういう困惑に当たるのであって,一つの歴史を持つ一つの言語として学べばより面白く感じられるかもしれないということでした.今回の講義で英語の歴史への理解を深めて,様々な不完全性を飲み込みながら外国の人々ともそれを共有してコミュニケーションを取れれば良いと思いました.

1週間,それぞれの学びと気づきがあったことと思います.英語史,皆で引き続き学んでいきましょう!

2024-08-12 Mon

■ #5586. heldio が YouTube ポッドキャストとして古い配信回から順に再放送中です [voicy][heldio][youtube][heltube][helkatsu]

日頃より,本ブログの姉妹版・音声版である Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」をお聴きいただいています.この度,heldio の過去配信回を,私の YouTube チャンネル「heltube --- 英語史チャンネル」にてポッドキャストとして,再放送風に古いものから配信する取り組みを始めました.様子見として始めてみて3週間余が経ちますが,日々の準備のルーチンも徐々に固まってきており,少しずつ反響もいただくようになってきましたので,こちらの hellog でも公式にお知らせする次第です.

Voicy heldio では「英語史をお茶の間に」をモットーに,本ブログとともに英語史を広めるための音声コンテンツを日々配信してきています.本日までに3年2ヶ月ほど,通常配信としては1170回をお届けしてきました.リスナーの皆さんの支持のもと,少しずつ着実に聴いてくださる方々が増えてきています.ありがとうございます.

昨今ウェブ上のメディアは林立しており,ユーザーの皆さんの好むメディアもまちまちです.例えば,英語史コンテンツの発信をテキストで読むのが好きな方には,本ブログ hellog は近づきやすいと思いますが,Voicy heldio はお聴きでないかもしれません.逆に,音声配信を好む方は heldio では英語史の音声配信を受け取っていても,本ブログは普段は読んでいないかもしれません.さらに,動画がお好みという方は,潜在的に英語史に関心があったとしても,媒体違いの hellog や heldio には日常的にアクセスしないかもしれません.唯一絶対のメディアがない以上,伝えたいことのある発信者の目線としては,マルチ配信という形が有力なオプションとなります.

そしてこの度,先に述べたように heldio を YouTube 化してお届けすることにしました.YouTube 化といっても,正確には YouTube ポッドキャスト化というべきものにすぎず,YouTube 上にイラスト風の静止画像が映っている状態で,音声が流れるという形態です.heldio 最新回を YouTube でマルチ配信してもよいのですが,試行中ということもあり,ひとまず古い回から順に1日1回 YouTube ポッドキャスト化することにトライしています.YouTube で heldio 第1回からの「再放送」を聴取できるということになりますが,実際には heldio ですべての通常配信の過去回を選択して聴くことができますので,皆さんの聴取習慣に合わせて,ご都合のよい方をご利用いただければと思います.

YouTube で(も)聴取してくださるという方は,ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします.また,おもしろいと思った配信回については,ぜひシェアもお願いします.

本日までに第23回までを公開していますが,目下もっとも人気のある配信回は,上に掲げた「heldio #17. 形容詞と副詞の no は別語源!」です(オリジナルの heldio 配信回はこちらです).このお盆休みに YouTube 経由でも heldio 配信回を聴取いただければ.

2024-08-11 Sun

■ #5585. 『子供の科学』9月号で小5生からの「なぜ,日本語と英語では語順が違うのですか?」に回答しました [notice][sobokunagimon][helkatsu][word_order][syntax][link][youtube][inohota][mond][voicy][heldio]

先日『子供の科学』9月号が発売されました.小学校3年生から中学生を読者層とする科学雑誌です.こちらの44頁にて,小学校5年生より寄せられてきた標題の素朴な疑問に回答しています.一言回答としては「古今東西,言語にはさまざまな語順があります」となります.

この質問については様々な媒体で取り上げてきましたが,今回は雑誌上で小学生に対して回答・解説するという初めての機会だったので,その点で頭を悩ませました.限られた紙幅で,何をどこまで伝えられるのか.易しく,かつ本質を突くような回答を探ってみましたが,はたして成功しているでしょうか.どのように読んでもらえているのか,気になるところです.

上記回答では英語が古くは現代の語順とは異なる語順をもっていた点にもちらと触れましたが,深掘りはできませんでした.この点に関心のある方は,ぜひ YouTube 「いのほた言語学チャンネル」より「英語の語順は大昔は SOV だったのになぜ SVO に変わったかいろいろ考えてみた.祝!!30回!」をご覧ください.

その他,本ブログでも語順 (word_order) 関連の話題はたびたび取り上げてきています.

[ 英語史における語順の変化・変異とその原因 ]

・ 「#3127. 印欧祖語から現代英語への基本語順の推移」 ([2017-11-18-1])

・ 「#132. 古英語から中英語への語順の発達過程」 ([2009-09-06-1])

・ 「#4597. 古英語の6つの異なる語順:SVO, SOV, OSV, OVS, VSO, VOS」 ([2021-11-27-1])

・ 「#4385. 英語が昔から SV の語順だったと思っていませんか?」 ([2021-04-29-1])

・ 「#2975. 屈折の衰退と語順の固定化の協力関係」 ([2017-06-19-1])

・ 「#4793. 多くの方に視聴していただいています!井上・堀田の YouTube 第30弾「英語の語順は大昔は SOV だったのになぜ SVO に変わったかいろいろ考えてみた」」 ([2022-06-11-1])

[ 基本語順の類型論 ]

・ 「#137. 世界の言語の基本語順」 ([2009-09-11-1])

・ 「#3124. 基本語順の類型論 (1)」 ([2017-11-15-1])

・ 「#3125. 基本語順の類型論 (2)」 ([2017-11-16-1])

・ 「#3128. 基本語順の類型論 (3)」 ([2017-11-19-1])

・ 「#3129. 基本語順の類型論 (4)」 ([2017-11-20-1])

・ 「#4316. 日本語型 SOV 言語は形態的格標示をもち,英語型 SVO 言語はもたない」 ([2021-02-19-1])

・ 「#3734. 島嶼ケルト語の VSO 語順の起源」 ([2019-07-18-1])

さらに,過去に書いてきた連載記事等も多々ありますので,リンクを張っておきます.

・ 英語史連載企画(研究社)「現代英語を英語史の視点から考える」の第11回と第12回

- 「#3131. 連載第11回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」」 ([2017-11-22-1]) (連載記事への直接ジャンプはこちら)

- 「#3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」」 ([2017-12-21-1]) (連載記事への直接ジャンプはこちら)

・ 知識共有サービス「Mond」での回答:「日本語ならSOV型,英語ならSVO型,アラビア語ならVSO型,など言語によって語順が異なりますが,これはどのような原因から生じる違いなのでしょうか?」

・ 「#3733.『英語教育』の連載第5回「なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」」 ([2019-07-17-1])

・ 「#4583. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第9回「なぜ英語の語順は SVO なの?」」 ([2021-11-13-1])

・ 「#4527. 英語の語順の歴史が概観できる論考を紹介」 ([2021-09-18-1])

語順問題について改めて考えてみていただければ.

(以下,後記:2024/08/22(Thu))

・ 堀田 隆一 「なぜ,日本語と英語では語順が違うのですか? --- 古今東西,言語にはさまざまな語順があります」『子供の科学』2024年9月号,誠文堂新光社,2024年8月10日.44頁.

2024-07-24 Wed

■ #5567. ノア・ウェブスター入門の YouTube 動画 [webster][youtube][inohota][notice][lexicography][spelling_reform][ame][biography]

お知らせ 「いのほた言語学チャンネル」より2種類の再生リストを作りました.井上回と堀田回です.どうぞご利用ください.

同僚の井上逸兵さんと運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の最新回は,日曜日に公開された「#251. 辞書編纂者で知られるウェブスターのイギリス綴り colour からアメリカ color への綴り字改革の背後にあるものは?」です.アメリカ英語の辞書編纂者として知られる Noah Webster (1758--1843) に,英語史の観点から迫った入門動画です.

この動画では,辞書編纂者としてのみならず,ウェブスターのもう1つの側面,綴字改革者としてのウェブスターを紹介しています.彼は colour の綴字を color に, centre を center に改める運動を先導し,アメリカ英語のイギリス英語からの独立を主張しました.

ウェブスターはもともと教育者として活動しており,英語の教科書を自作するなどして教育に貢献していました.彼の初期の著作であり,後に Blue-Backed Speller として知られるようになった綴字教本は飛ぶように売れ,その後の100年間で8000万部も売れる大ベストセラーとなりました.

また,ウェブスターは愛国心の強い人物で,アメリカ独立戦争にも参戦しています.実際,その綴字改革論にも,反イギリスの反骨精神が宿っていました.彼の改革のすべてが成功したわけではありませんが,上記のように一部の改革提案は受け入れられ,アメリカ英語の綴字として定着しました.ウェブスターの名声と成功は,彼の教育に対する情熱とアメリカ独立の精神に支えられていたといえます.

ウェブスターについては hellog でも webster の各記事で書いてきました.とりわけ以下をご参照ください.

・ 「#468. アメリカ語を作ろうとした Webster」 ([2010-08-08-1])

・ 「#2905. Benjamin Franklin に影響を受けた Noah Webster」 ([2017-04-10-1])

・ 「#3087. Noah Webster」 ([2017-10-09-1])

・ 「#3247. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第5回「color か colour か? --- アメリカのスペリング」」 ([2018-03-18-1])

・ 「#4152. アメリカ英語の -our から -or へのシフト --- Webster の影響は限定的?」 ([2020-09-08-1])

・ 「#4735. なぜ Webster は綴字改革をなし得たか?」 ([2022-04-14-1])

2024-07-19 Fri

■ #5562. YouTube 「いのほたチャンネル」で250回記念としてライヴ配信を行ないました [youtube][inohota][notice][helkatsu][inoueippei][voicy][heldio]

一昨日7月17日(水)の19:00より,同僚の井上逸兵さんと運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて,250回記念のライヴ配信をお届けしました.100名を超える方々にライヴでご視聴いただきました.ありがとうございます.アーカイヴ配信としても視聴できますので,ぜひ「#250. 250回記念ライヴ」からどうぞ(80分ほどの配信です).

今回のライヴ配信は,半年前の200回記念「#5388. YouTube 「いのほたチャンネル」で200回記念として初めてのライヴ配信を行ないました」 ([2024-01-27-1]) に続く第2弾でした.今後も時折このようなライヴ配信をお届けしたいと思っています.

今回は雑談回ではありましたが,後半にかけて重要な呼びかけやお知らせがありました.

(1) この YouTube チャンネルの飲み会回「言語学バル」に,ゲスト出演していただける英語史界隈の方,ぜひお声がけください!

(2) 9月8日(日)に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」として12時間生配信の「英語史ライヴ2024」を開催します.そのフィナーレには,井上逸兵さんも登場する予定です.こちらのイベントの最新情報は「#1145. 重大告知 --- khelf 主催「英語史ライヴ2024」の出演者と協賛社の発表」よりお聴きください!

引き続き「いのほた言語学チャンネル」をよろしくお願いいたします.

2024-07-10 Wed

■ #5553. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の新装版 --- 「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました [notice][kdee][youtube][link][etymology][review][voicy][heldio][lexicography]

同僚の井上逸兵さんと YouTube 「いのほた言語学チャンネル」を運営しています.毎週水・日の18:00に最新回を公開し続けて,そろそろ250回に届きそうです.

日曜日にアップされた最新回は「#247. 堀田が1年間推してきた,日本語だが内容的には英語語源辞典の世界ベスト・寺澤芳雄編集主幹『英語語源辞典』(研究社)」です.1年にわたり推し活を展開してきた日本の誇るべき辞典を改めて紹介したいと思います.ちょうど先月,その新装版が刊行されたばかりというタイミングでもあります.

動画内でお話ししている通り,『英語語源辞典』,あるいは KDEE (= The Kenkyusha Dictionary of English Etymology) は,研究社最後の活版印刷による辞典であり,日本の英語系出版史上の金字塔ともいうべき存在です.同社のご協力により,昨年の夏,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,同辞典の編集・印刷に携わった方々にインタビューさせていただきました.今回の YouTube 動画で触れた内容の深掘りとなっていますので,ぜひ合わせてお聴きいただければ.

・ 「#828. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (1)」

・ 「#834. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (2)」

・ 「#842. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (3)」

関連して,2023年8月1日に「研究社note」上に「『英語語源辞典』と活版印刷裏話」と題する社内の方による記事も公開されていますので,そちらもお読みください.

同辞典については,hellog や heldio で関連するコンテンツを多く公開してきました.そのリンク集として,以下の2点を紹介しておきましょう.

・ 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1])

・ 「#5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版」 ([2024-06-09-1])

YouTube 動画内で井上さんが発した,語源は「教室から酒場まで」使えるネタですね,というくだりは素敵なキャッチフレーズとなっていますね.使っていきたいと思います.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2024-06-05 Wed

■ #5518. 3年ぶりに再ブレイク --- 井上逸兵(著)『英語の思考法』(筑摩書房,2021年) [youtube][inohota][inoueippei][notice][voicy][heldio]

毎週水・日の午後6時に新作動画を配信している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」でご一緒している井上逸兵さんの3年前の新書『英語の思考法』が再ブレイクしています.

あるインフルエンサーの方の言及が再ブレイクの直接のきっかけとのことですが,井上さんの分析によると,本質的な背景もあるのではないかとのことです.最新の YouTube 回で,この辺りをお話しいただいています.「#237. インフルエンサーさんのおかげだが,その背後にあるものは?」をご覧ください.

井上さんには,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも何度か対談させていただいています.『英語の思考法』を著者とともに語る贅沢な配信回もあります.ぜひお聴きいただければと思います.

・ 「#108. 『英語の思考法』(ちくま新書)の著者,井上逸兵先生との対談」 (2021/09/17)

・ 「#144. 対談 井上逸兵先生と「英語新書ブーム」を語る」 (2021/10/22)

・ 「#316. 井上逸兵先生との対談 YouTube を始めて1月半になりますが」 (2022/04/12)

・ 「#726. #726. 井上逸兵さんとの雑談生放送」 (2023/05/28)

なお,もしかすると本日6月5日(水)の夕方に,井上逸兵さんと Voicy heldio で生放送をお届けするかもしれません(あるいは後日にアーカイヴ配信します).こちらからチャンネルをフォローしていただけますと通知が入るようになりますので,ぜひフォローをよろしくお願いいたします.

・ 井上 逸兵 『英語の思考法 ー 話すための文法・文化レッスン』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2021年.

2024-05-30 Thu

■ #5512. いのほた言語学チャンネルの「言語学バル」に井出新先生がご出演中 [inohota][youtube][notice][voicy][heldio][link]

毎週水・日の午後6時に,同僚の井上逸兵先生とともに「いのほた言語学チャンネル」をお届けしています.水曜日の回は「言語学バル」と題し,ゲストをお迎えしてビールを飲みながら,肩の凝らない動画を配信しています.

目下「言語学バル」では,先週から始まって4週間にわたり,同僚の英文学者井出新(いであらた)先生をゲストとしてお招きし,3人でトークを繰り広げています.井出先生のご専門は,Christopher Marlowe (1564--1603) や William Shakespeare (1564--1616) を中心とする初期近代の劇作家とその周辺です.

先週の第1回動画は「シェイクスピア・近代演劇の第一人者・井出新さん(慶應義塾大学)が語るシェイクスピア時代の言語と社会」(上記の左側の動画)という導入の回でした.昨日公開された第2回動画は「中世も近代演劇も四体液説を知らねばわからない!?」(右側の動画)です.3人とも調子が出てきました.来週以降の続編もお楽しみに.

さて,我々3人の所属する慶應義塾大学文学部英米文学専攻では「慶大文英米文学専攻公式チャンネル」という YouTube チャンネルが開設されています.必ずしもタイミングを狙ったわけではないのですが,最近そちらの公式チャンネル内で始まった「英米カフェ」シリーズの第1回にも井出先生がご登場しています.「井出新(英文学)×原田範行(英文学)×井上逸兵(英語学)」も合わせて視聴いただければ.

井出先生と関連して,以下の各種メディアのコンテンツもご参照ください.

・ hellog 「#5507. YouTube 「英米カフェ」第1回 「井出新(英文学)×原田範行(英文学)×井上逸兵(英語学)」」 ([2024-05-25-1])

・ hellog 「#5357. 井出新先生との対談 --- 新著『シェイクスピア それが問題だ!』(大修館,2023年)をめぐって」 ([2023-12-27-1])

・ heldio 「#934. 『シェイクスピア,それが問題だ!』(大修館,2023年) --- 著者の井出新先生との対談」

・ いのほた言語学チャンネル 「#195. 井出新さん『シェイクスピア,それが問題だ! --- シェイクスピアを楽しみ尽くすための百問百答』(大修館書店)のご紹介」

2024-05-25 Sat

■ #5507. YouTube 「英米カフェ」第1回 「井出新(英文学)×原田範行(英文学)×井上逸兵(英語学)」 [youtube][eibeicafe][notice][inohota][voicy][heldio][literature]

1年ほど前に,私が所属している慶應義塾大学文学部英米文学専攻より YouTube チャンネル「慶大文英米文学専攻公式チャンネル」がオープンしました.

すでに2本の動画「慶應義塾大学文学部英米文学専攻のご案内・2023年度・2年生向け」と「慶應義塾大学文学部松田隆美教授(現名誉教授)最終講義「旅のナラティヴと中世英文学研究」(2023年3月19日)@慶應義塾大学三田キャンパス」が公開されています.

これまでは特別なイベントの記録という趣でしたが,このたび新たに「英米カフェ」と題するシリーズ企画が立ち上がりました.同専攻所属の研究者・教員が様々な組み合わせでカジュアルにお話ししていくというシリーズです.

「英米カフェ」の記念すべき第1回は「井出新(英文学)×原田範行(英文学)×井上逸兵(英語学)」です.19分ほどの動画です.ぜひご視聴いただき,コメント等もお寄せいただければ幸いです.

こちらの第1回では,英文学者のお二人,井出新(いであらた)先生と原田範行(はらだのりゆき)先生がそれぞれ英文学との馴れ初めをお話ししています.聞き手役は「英米カフェ」のプロデューサー兼ディレクターである井上逸兵先生です.

「英米カフェ」を通じて英米文学専攻と英語文学文化研究の魅力をたくさんお伝えしていければと思っています.チャンネル登録のほど,よろしくお願いします.

YouTube チャンネルといえば,井上&堀田で毎週(水)(土)の午後6時に定期的にお届けしている「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)もよろしくどうぞ.

井出新先生につきましては,以下のメディアにもご出演くださっています.合わせてご訪問いただければ.

・ heldio 「#934. 『シェイクスピア,それが問題だ!』(大修館,2023年) --- 著者の井出新先生との対談」

・ いのほた言語学チャンネル 「#195. 井出新さん『シェイクスピア,それが問題だ! --- シェイクスピアを楽しみ尽くすための百問百答』(大修館書店)のご紹介」

2024-05-03 Fri

■ #5485. なぜ who は「フー」と発音されるのか? [khelf][hel_herald][spelling_pronunciation_gap][diacritical_mark][youtube][inohota][sound_change][sobokunagimon][h][heldio][link]

先日公開された「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)の最新回は,「綴字と発音の乖離」 (spelling_pronunciation_gap) をめぐる素朴な疑問を取り上げています.「#227. Who の発音はなぜへんなのか? --- 点々と h とアクセント記号は同じ役割?」です.

この話題を取り上げるきっかけとなったのは,2ヶ月ほど前に khelf(慶應英語史フォーラム)より発行された『英語史新聞』第8号の第4面内で示した「変なアルファベット表」です.

「変なアルファベット表」の作成企画については,「#5434. 「変なアルファベット表」完成」 ([2024-03-13-1]) で取りまとめた通りですが,そのなかで <w> で始まる単語として注目されたのが who でした.なぜこの綴字で /huː/ と読むのでしょうか.語頭の子音字連続で /h/ に対応するのも妙ですし,母音字の /uː/ の対応も気になります.

動画では問題の表面をなでるほどで説明が終わってしまいましたが,関連する論点や問題はたくさんあります.以下に関連する議論へのリンクを張っておきますので,ご関心のある方はぜひ理解を深めてみてください.

[ hellog ]

・ 「#1783. whole の <w>」 ([2014-03-15-1])

・ 「#1795. 方言に生き残る wh の発音」 ([2014-03-27-1])

・ 「#2423. digraph の問題 (1)」 ([2015-12-15-1])

・ 「#2424. digraph の問題 (2)」 ([2015-12-16-1])

・ 「#3630. なぜ who はこの綴字でこの発音なのか?」 ([2019-04-05-1])

・ 「#3938. 語頭における母音の前の h ばかりが問題視され,子音の前の h は問題にもされなかった」 ([2020-02-07-1])

[ heldio ]

・ heldio 「#75. what は「ワット」か「ホワット」か?」

・ heldio 「#253. なぜ who はこの綴字で「フー」と読むのか?」

2024-05-01 Wed

■ #5483. 英語史研究者,矢冨弘さんをお招きしての<言語学バル> [youtube][inohota][notice][khelf][link][helkatsu][name_project][voicy][heldio][hel_herald]

先日4月28日(日)に公開された「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)の新作動画は,ゲストをお招きしての<言語学バル>でした.「#226. 英語学界のホープ・矢冨弘さん(熊本学園大学)の英語史研究への入り口は? --- 堀田との出会い」です.

動画でも話題となっていますが,矢冨弘さんと私にはいろいろな接点があります.時期は異なりますが,ともにグラスゴー大学に留学し,ともに Jeremy J. Smith 先生に師事しました.注目する英語史上の時代は異なりますが,テーマや方法論については共通の関心をもち,私は常に刺激をいただいています.

hellog, heldio, khelf 活動などでもお世話になっています.矢冨さんの関連する代表的なコンテンツを以下に挙げてみたいと思います.

[ hellog ]

・ 「#5455. 矢冨弘先生との heldio トークと「日英の口の可動域」」 ([2024-04-03-1])

[ heldio ]

・ 「#311. 矢冨弘先生との対談 グラスゴー大学話しを1つ」

・ 「#479. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) --- Part 14」

・ 「#515. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) 第2弾」

・ 「#550. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」

・ 「#699. 4月28日に「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」を生放送でお届けしました」

・ 「#799. 「名前プロジェクト」立ち上げ記念収録 with 小河舜さん,矢冨弘さん,五所万実さん」

・ 「#926. 名付ける際はここがポイント【名前プロジェクト企画 #2】(12月11日(月)生放送のアーカイヴ)」

・ 「#1034. 「名前と英語史」 4人で生放送 【名前プロジェクト企画 #3】」

・ 「#1038. do から提起する新しい英語史 --- Ya-DO-me 先生(矢冨弘先生)教えて!」

・ 「#1039. 英語発音は日本語よりも「口の可動域」が広い! 矢冨弘先生のブログ記事より」

[ khelf 関連 ]

・ 『英語史新聞』第6号(2023年8月14日)の「英語史ラウンジ」で矢冨さんに注目 (1)

・ 『英語史新聞』第7号(2023年10月30日)の「英語史ラウンジ」で矢冨さんに注目 (1)

その他,矢冨さんはご自身のブログも運営されています.旺盛に hel活 (helkatsu) を展開されている英語史研究者として目が離せません.

YouTube での矢冨さんとの<言語学バル>シリーズは全4回の予定です.今晩6時に配信される第2回もお楽しみに!

2024-04-27 Sat

■ #5479. audience design の導入 with 3Ms [sociolinguistics][audience_design][accommodation_theory][variation][style][3ms][ogawashun][voicy][heldio][etymology][youtube]

Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」では,この木・金・土と連日 "3Ms" をお迎えして,賑やかに対談回(単なるおしゃべり?)をお届けしています.ちなみに "3Ms" とは,五所万実さん(目白大学),北澤茉奈さん(杉野服飾大学),尾崎萌子さん(慶應義塾大学大学院生;共立女子大学)のお三方のことです.実は小河舜さん(上智大学)も収録に部分的に同席しています.

とりわけ金・土の配信会は,聞き手ベースの言語学理論というべき Allan Bell による audience_design の導入回となっており,同理論に楽しく入っていくことができます.

(1) 「#1061. 聞き手ベースの言語学 --- 北澤茉奈さんとオーディエンス・デザインを導入します」(2024年4月26日配信)

(2) 「#1062. 21世紀のオーディエンスデザイン with 3Ms & 小河舜さん」(2024年4月27日配信)

同理論については,この hellog でも「#1934. audience design」 ([2014-08-13-1]) で紹介していますし,「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)でも北澤さんをお招きした回「#84. 新しい時代のオーディエンス・デザイン論・歴史言語学にも導入!---水曜言語学雑談飲み会」で導入しています.そちらもぜひご参照ください.

・ Bell, Allan. "Language Style as Audience Design." Language in Society 13 (1984): 145--204.

2024-04-04 Thu

■ #5456. 主語とは何か? [subject][terminology][semantics][syntax][logic][existential_sentence][inohota][youtube][voicy][heldio][construction][agreement][number][link]

3月31日に配信した YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の第219回は,「古い文法・新しい文法 There is 構文まるわかり」と題してお話ししています.本チャンネルとしては,この4日間で視聴回数3100回越えとなり,比較的多く視聴されているようです.ありがとうございます.

There is a book on the desk. のような存在文 (existential_sentence) における there は,意味的には空疎ですが,文法的には主語であるかのような振る舞いを示します.一方,a book は何の役割をはたしているかと問われれば,これこそが主語であると論じることもできます.さらに be 動詞と数の一致を示す点でも,a book のほうが主語らしいのではないかと議論できそうです.

これまで当たり前のように受け入れてきた主語 (subject) とは,いったい何なのでしょうか.考え始めると頭がぐるぐるしてきます.存在文の主語の問題,および「主語」という用語に関しては,heldio でも取り上げてきました.

・ 「#1003. There is an apple on the table. --- 主語はどれ?」

・ 「#1032. なぜ subject が「主語」? --- 「ゆる言語学ラジオ」からのインスピレーション」

もちろんこの hellog でも,存在文に関連する話題は以下の記事で取り上げてきました.

・ 「#1565. existential there の起源 (1)」 ([2013-08-09-1])

・ 「#1566. existential there の起源 (2)」 ([2013-08-10-1])

・ 「#4473. 存在文における形式上の主語と意味上の主語」 ([2021-07-26-1])

主語とは何か? 簡単に解決する問題ではありませんが,ぜひ皆さんにも考えていただければ.

2024-03-27 Wed

■ #5448. ゆる言語学ラジオの「ターゲット1900」最新回は evidence の続編 [youtube][yurugengogakuradio][etymology][link]

「ゆる言語学ラジオ」からこちらの「hellog~英語史ブログ」に飛んでこられた皆さん,ぜひ以下をご参照ください.

(1) Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 の人気配信回としては「#5363. 2023年のリスナー投票による heldio の推し配信回ベスト10が決定!」をご覧ください

(2) 本ブログより「ゆる言語学ラジオ」に関係するこちらの記事群もどうぞ

(3) YouTube 「いのほた言語学チャンネル」<言語学バル>に水野太貴さんをお呼びした最新シリーズの初回「#210. 水野太貴さん(ゆる言語学ラジオ)再登場!ゆる学徒カフェにお邪魔してます!」もご視聴ください

(4) note 記事,「ゆる言井堀コラボ ー 「ゆる言語学ラジオ」×「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」×「Voicy 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」」にも関連リンクがまとまっています

昨日公開された「ゆる言語学ラジオ」の最新回は「語源オタクが高校時代に創った暗記法が独特すぎる【ターゲット1900 ⑨】#318」.水野さんと堀元さんのお2人が,英単語の語源をネタに爆笑トークを繰り広げています.

今回の動画の冒頭や途中(とりわけ26:25付近)で,水野さんには,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 に何度も言及していただきました(ありがとうございます!).

「ゆる言語学ラジオ」の前回の「ターゲット1900」回は8ヶ月も前のことでしたが,その折には番組にお邪魔させていただきました.「英単語帳の語源を全部知るために,研究者を呼びました【ターゲット1900 with 堀田先生】#247」です.こちらも合わせてご覧いただければ.

昨年夏の #247 では「ターゲット1900」の1語 evidence のみに注目しました.いな,その第2形態素 -vid- のみに注目して1時間弱を消費しました.「どれだけ進まないのか!」というコメントを数多くいただきまして,内心忸怩たる嬉々とした思いです.いずれにせよ,今回は水野さんが8単語をもカバーされたということで,電信柱の陰より安堵いたしました(その8単語は subject, article, statement, experiment, figure, evidence, industry, economy).

同僚の井上逸兵さんと私とで毎週(水)(日)にお届けしている YouTube 「いのほた言語学チャンネル」<言語学バル>では,つい先日,水野太貴さんをゲストにお招きしての4回にわたる公開収録シリーズをお届けしたばかりです.ぜひそちらもお時間のあるときにどうぞ.

・ 「#210. 水野太貴さん(ゆる言語学ラジオ)再登場!ゆる学徒カフェにお邪魔してます!」

・ 「#212. ゆる言語学ラジオ・水野太貴さん再登場第2回・出版人/読書人としての水野さんにとっての言語学本」

・ 「#214. ゆる言語学ラジオ水野太貴さんの辞書にアウトプット過多の文字はない!」

・ 「#216. ゆる言語学ラジオ水野太貴さんがいま考えていること/テクノロジーが変える?言語学/意味を扱うのはレア」

水野さん,堀元さん,いつもありがとうございます!

2024-03-25 Mon

■ #5446. まさにゃんとのhel活(まとめ) [voicy][heldio][inohota][youtube][notice][masanyan][khelf][helkatsu]

本日3月25日(月)の午後1時30分より Voicy heldio の生放送にて「「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん」を配信します.久しぶりの「はじめての古英語」シリーズです.小河舜さん(フェリス女学院大学ほか)および「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)とともに3人でお届けします.精読する予定の古英語原文は,一昨日の記事「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) をご覧ください.

本日の生放送に出演予定のまさにゃんは,khelf(慶應英語史フォーラム)の元会長(現顧問)です.各種のメディアにて「英語史をお茶の間に」のhel活を実践してきた方です.以下,まさにゃんのhel活コンテンツをメディアごとに時間順にまとめます.

【 まさにゃん自身のメディア 】

・ YouTube チャンネル「毎日古英語」に10回分の古英語入門動画が公開されています

・ X(旧 Twitter)のアカウントも「毎日古英語」 @mainichikoeigo です

・ note 記事「まさにゃん」にフリジア語や古英語のコンテンツが公開されています

【 YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 】

・ 「#76. まさにゃん,登場!何の記念でもない飲み会です.」

・ 「#78. なんでもない飲み会2です.おもしろい自信はありません.」

・ 「#84. 新しい時代のオーディエンス・デザイン論・歴史言語学にも導入!---水曜言語学雑談飲み会」

・ 「#86. 論文を書くことw・英語で書くこと:QuillBot.comのすごさ---もうネイティブチェックはいらない?」

・ 「#88. ブログ(hellog?英語史ブログ)を13年一日も欠かさず書き続けた堀田隆一の苦闘!」

・ 「#90. Oxford Word of the Year 2022はこのことば!/北澤茉奈さんの船上の社会言語学的体験!」

・ 「#92. 「釣りキチ三平」はアウト?セーフ?」

・ 「#104. 借用語の借りてきた時期のずれがおもしろさを生む!--コロニアル・ラグ(colonial lag)って何?」

・ 「#106. 英語学者たちの受験時代--最近の試験の英語は?--時代を映す受験,試験の英語」

・ 「#108. 青木輝さんのトートロジーの研究・英語は音ベースの言語」

・ 「#110. 古英語より中英語の方が実はむずかしい?(まさにゃん)---青木輝さんのdemonym研究・住民名,国民名は奥深い」

【 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」とプレミアム限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) 】

・ 「#149. 対談 「毎日古英語」のまさにゃんと,古英語ってどんな言語?」

・ 「#307. khelf 会長「まさにゃん」による『英語史新聞』の紹介」

・ 「#308. khelf 会長「まさにゃん」による「英語史コンテンツ50」の紹介」

・ 「#309. khelf 会長「まさにゃん」による「第一回古英語模試」」

・ 「#437. まさにゃんとの対談 ― メガフェップスとは何なの?」

・ 「#464. まさにゃんとの対談 ー 「提案・命令・要求を表わす動詞の that 節中では should + 原形,もしくは原形」」

・ 「#470. 実は khelf (慶應英語史フォーラム)会長のまさにゃんが,最近の khelf 活動を紹介します!」

・ 「#534. まさにゃんとの対談 --- 俺の英語原体験を聞いて!」

・ 「#550. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」

・ 「#551. khelf 大学院生と語る「英語史原体験」」

・ 「#557. まさにゃん対談:supply A with B の with って要りますか? --- 『ジーニアス英和辞典』新旧版の比較」

・ 「#558. まさにゃん対談:比較と英語史」

・ 「#600. 『ジーニアス英和辞典』の版比較 --- 英語とジェンダーの現代史」

・ 「#632. 今年度の khelf (慶應英語史フォーラム)の活動報告 with まさにゃん&青木くん」

・ 「#635. 英語と日本語の共通点って何かありますか?--- まさにゃん&青木くんと第2弾」

・ 「#669. 英語史クイズ with まさにゃん」

・ 「#670. 英語史クイズ with まさにゃん(続編)」

・ 「#699. 4月28日に「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」を生放送でお届けしました」

・ 「#702. いいネーミングとは? --- 五所万実さん,藤原郁弥さん,まさにゃんとの対談」

・ 「#704. なぜ日本語には擬音語・擬態語が多いのか? --- 森田まさにゃん,五所さん,藤原くんと音象徴を語る爆笑回」

・ 「#706. 爆笑・語源バトル with まさにゃん&藤原くん」

・ 「#713. 英語史上の学説対立を khelf メンバー5人で語る」

・ 「#754. 6人で激論,言語学は英語教育に役に立つか? --- 「khelf 声の祭典」第8弾」

・ 「【英語史の輪 #21】英語学研究者の helwa メンバーとの4人飲み会 --- 金田拓さん,尾崎萌子さん,まさにゃんの登場」

・ 「#804. 今晩7時の生放送を念頭に英語学者4名に尋ねてみました「あなたにとって英語とは何?」 --- 尾崎萌子さん,金田拓さん,まさにゃんとの対談」

・ 「#805. 「英語は○○である」 ― あなたにとって英語とはなんですか?(生放送)」

・ 「#816. ネット時代の言葉遣い --- CMC (生放送のアーカイヴ)」

・ 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

(以下,後記)

・ 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

・ 「【英語史の輪 #121】「はじめての古英語」第5弾の生放送後のアフタートーク with 小河舜さん&まさにゃん」

・ 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)

(後記,ここまで)

加えて,この hellog でも masanyan のタグのもとで小河さんを取り上げています.

以上,本日の生放送に備えつつ,まさにゃんコンテンツで英語史を学んでいただければ!

2024-03-24 Sun

■ #5445. 小河舜さんとのhel活(まとめ) [voicy][heldio][inohota][youtube][notice][ogawashun][khelf][hel_herald][link][helkatsu][wulfstan][oe][old_norse]

明日3月25日(月)の午後1時30分より Voicy heldio の生放送にて「「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん」を配信します.久しぶりの「はじめての古英語」シリーズです.小河舜さん(フェリス女学院大学ほか)および「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)とともに3人でお届けします.精読する予定の古英語原文は,昨日の記事「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) をご覧ください.

明日の生放送に出演予定の小河舜さんには,私の関わっている各種のhel活メディアでお世話になっています.以下に,これまでともに歩んできたhel活の履歴を,メディアごとに時間順にまとめます.

【 khelf(慶應英語史フォーラム) 】

・ 『英語史新聞』第8号(最新号)の第3面「英語史ラウンジ」にて,小河さんが注目の英語史研究者として取り上げられています(今回は Part 1 で,次号で Part 2 が続きます)

【 YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 】

・ 「#144. イギリスの地名にヴァイキングの足跡ーゲスト・小河舜さん」

・ 「#146. イングランド人説教師Wulfstanのバイキングたちへの説教は歴史的異言語接触!」

・ 「#148. 天才説教師司教は詩的にヴァイキングに訴えかける!?」

・ 「#150. 宮崎県西米良村が生んだ英語学者(philologist)でピアニスト小河舜さん第4回」

【 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」とプレミアム限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) 】

・ 「#747. 金曜夜のコトバ対談(生放送) --- 「khelf 声の祭典」第1弾」

・ 「【英語史の輪 #5】金曜夜のコトバ対談(生放送)の2次会」

・ 「#759. Wulfstan て誰? --- 小河舜さんとの対談【第1弾】」

・ 「#761. Wulfstan の生きたヴァイキング時代のイングランド --- 小河舜さんとの対談【第2弾】」

・ 「#763. Wulfstan がもたらした超重要単語 "law" --- 小河舜さんとの対談【第3弾】」

・ 「#765. Wulfstan のキャリアとレトリックの変化 --- 小河舜さんとの対談【第4弾】」

・ 「#767. Wulfstan と小河さんのキャリアをご紹介 --- 小河舜さんとの対談【第5弾】」

・ 「#770. 大学での英語史講義を語る --- 小河舜さんとの対談【第6弾】」

・ 「#773. 小河舜さんとの新シリーズの立ち上げなるか!?」

・ 「#783. 古英詩の傑作『ベオウルフ』 (Beowulf) --- 唐澤一友さん,和田忍さん,小河舜さんと飲みながらご紹介」

・ 「#797. 唐澤一友さんに Beowulf のことを何でも質問してみました with 和田忍さん and 小河舜さん」

・ 「#799. 「名前プロジェクト」立ち上げ記念収録 with 小河舜さん,矢冨弘さん,五所万実さん」

・ 「#816. ネット時代の言葉遣い --- CMC (生放送のアーカイヴ)」

・ 「#819. 古英語地名入門 with 小河舜さん」

・ 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#825. ニックネームでブレスト --- khelf メンバー4名との雑談」

・ 「#826. ニックネームを語ろう【名前プロジェクト企画 #1】(生放送)」

・ 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「【英語史の輪 #45】リズムかロジックか --- 小河舜さんとの生対談」

・ 「#877. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (20) Albanian --- 小河舜さんとの実況中継」

・ 「#880. 古英語の人名と父称 --- 小河舜さんとの対談」

・ 「#926. 名付ける際はここがポイント【名前プロジェクト企画 #2】(12月11日(月)生放送のアーカイヴ)」

・ 「【英語史の輪 #90】ごめんなさいの言語学 --- 五所万実さん,金田拓さん,小河舜さんとの飲み会対談」

・ 「#983. B&Cの第42節「文法性」の対談精読実況生中継 with 金田拓さんと小河舜さん」

・ 「#985. ちょっと遅れて新年会 --- 金田拓さん,五所万実さん,小河舜さんとの景気のよい雑談回」

・ 「#987. 接辞で増やす英語のボキャビル --- 金田拓さん,五所万実さん,小河舜さんとの対談」

・ 「#1010. 英語史クイズ in hel フェス(生放送のアーカイヴ)」

(以下,後記)

・ 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

・ 「【英語史の輪 #121】「はじめての古英語」第5弾の生放送後のアフタートーク with 小河舜さん&まさにゃん」

・ 「#1054. 年度初めの「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」生放送 with 小河舜さん」

・ 「#1055. 「千本ノック with 小河舜さん」のアフタートーク」

・ 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)

・ 「#1060. 5人で話す博士論文の世界(生放送):五所万実さん,北澤茉奈さん,尾崎萌子さん,小河舜さん&堀田隆一」

・ 「【英語史の輪 #124】5人で話す博士論文の世界(生放送)続編:五所万実さん,北澤茉奈さん,尾崎萌子さん,小河舜さん&堀田隆一」

・ 「#1069. 千本ノック(生放送) with 小河舜さん --- 陸奥四人旅 その2」

・ 「#1070. 塩竈神社で名前学への意気込みを語る --- 陸奥四人旅 その3」

・ 「【英語史の輪 #128】パワスポ巡りとなりました --- 陸奥四人旅 その4」

・ 「#1071. 「名前と英語史」シンポジウム終了(生放送) --- 陸奥四人旅 その5」

・ 「【英語史の輪 #130】小河舜さんの上智大学での生活について」

・ 「#1075. 「後期古英語期におけるヴァイキングの名称 --- 社会に呼応する名前とその役割」 --- 小河舜さんのシンポ発表ダイジェスト」

(後記,ここまで)

加えて,この hellog でも ogawashun のタグのもとで小河さんを取り上げています.

以上,明日の生放送に備えつつ,小河さんコンテンツで英語史を学んでください!

2024-03-19 Tue

■ #5440. 川添愛(著)『世にもあいまいなことばの秘密』(筑摩書房〈ちくまプリマー新書〉,2023年) [review][toc][syntax][semantics][pragmatics][youtube][inohota][notice]

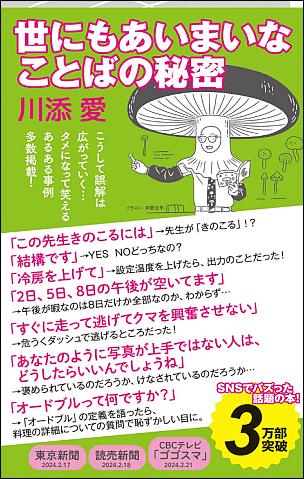

昨年12月に出版された,川添愛さんによる言葉をおもしろがる新著.表紙と帯を一目見るだけで,読んでみたくなる本です.くすっと笑ってしまう日本語の用例を豊富に挙げながら,ことばの曖昧性に焦点を当てています.読みやすい口調ながらも,実は言語学的な観点から言語学上の諸問題を論じており,(物書きの目線からみても)書けそうで書けないタイプの希有の本となっています.

どのような事例が話題とされているのか,章レベルの見出しを掲げてみましょう.

1. 「シャーク関口ギターソロ教室」 --- 表記の曖昧さ

2. 「OKです」「結構です」 --- 辞書に載っている曖昧さ

3. 「冷房を上げてください」 --- 普通名詞の曖昧さ

4. 「私には双子の妹がいます」 --- 修飾語と名詞の関係

5. 「政府の女性を応援する政策」 --- 構造的な曖昧さ

6. 「二日,五日,八日の午後が空いています」 --- やっかいな並列

7. 「二〇歳未満ではありませんか」 --- 否定文・疑問文の曖昧さ

8. 「自分はそれですね」 --- 代名詞の曖昧さ

9. 「なるはやでお願いします」 --- 言外の意味と不明確性

10. 「曖昧さとうまく付き合うために」

言語学的な観点からは,とりわけ統語構造への注目が際立っています.等位接続詞がつなげている要素は何と何か,否定のスコープはどこまでか,形容詞が何にかかるのか,助詞「の」の多義性,統語的解釈における句読点の役割等々.ほかに語用論的前提や意味論的曖昧性の話題も取り上げられています.

本書は日本語を読み書きする際に注意すべき点をまとめた本としては,実用的な日本語の書き方・話し方マニュアルとして読むこともできると思います.むしろ実用的な関心から本書を手に取ってみたら,言語学的見方のおもしろさがジワジワと分かってきた,というような読まれ方が想定されているのかもしれません.曖昧性の各事例については「問題」と「解答」(巻末)が付されています.

本書のもう1つの読み方は,例に挙げられている日本語の事例を英語にしたらどうなるか,英語だったらどのように表現するだろうか,などと考えながら読み進めることによって,両言語の言語としての行き方の違いに気づくというような読み方です.両言語間の翻訳の練習にもなりそうです.

本書については YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて「#205. 川添愛さん『世にもあいまいなことばの秘密』のご紹介」の回で取り上げています.ぜひご覧ください.

言語の曖昧性については hellog より「#2278. 意味の曖昧性」 ([2015-07-23-1]),「#4913. 両義性にもいろいろある --- 統語的両義性から語彙的両義性まで」 ([2022-10-09-1]) の記事もご一読ください.

・ 川添 愛 『世にもあいまいなことばの秘密』 筑摩書房〈ちくまプリマー新書〉,2023年.

2024-03-07 Thu

■ #5428. ゆる言語学ラジオ・水野太貴さんとの「言語学バル」第2弾が昨晩公開されました [inohota][yurugengogakuradio][notice][youtube]

先日の「#5422. ゆる言語学ラジオ・水野太貴さんをゲストにお迎えしての「言語学バル」が公開されています」 ([2024-03-01-1]) に引き続き,ゆる学徒カフェのスタジオにて水野さんとともに公開収録した「いのほた言語学チャンネル」のおしゃべり回第2弾が昨晩公開されました.「#212. ゆる言語学ラジオ・水野太貴さん再登場第2回・出版人/読書人としての水野さんにとっての言語学本」と題する27分ほどの動画となっています.昨晩の公開以来,いつもより多くの方々に視聴いただいており,コメント欄も賑わってきています.ぜひお時間のあるときにどうぞ.

今回のおしゃべりもおおよそランダムに展開しました.小見出しをつけるとすれば,次のような感じです.

・ 今井むつみ・秋田喜美(著)(『言語の本質』中公新書,2023年)の再紹介

・ 水野さんによる言語学系書籍の出版事情と未来についての持論

・ 日本の出版界における新書の位置づけ

・ audible などの音声メディアは日本で普及していくか?

・ 「ラジオ型言語」と「テレビ型言語」

最後の論点は,故鈴木孝夫先生による区分に基づきます.関連する話題は,本ブログの「#1655. 耳で読むのか目で読むのか」 ([2013-11-07-1]),「#2919. 日本語の同音語の問題」 ([2017-04-24-1]),「#3023. ニホンかニッポンか」 ([2017-08-06-1]) などで触れています.そちらもご参照ください.

水野さんとのおしゃべり回は,向こう2週間続いていく予定です.どうぞ水曜日の午後6時をお楽しみに!

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow