2025-09-12 Fri

■ #5982. 明日9月13日(土),早朝6時から「英語史ライヴ2025」開催 [khelf][helwa][hellive2025][notice][helkatsu][helmate][inohota][inoueippei][inohotanaze][youtube]

昨年に続き,今年も「英語史ライヴ」を開催します.明日9月13日(土)の早朝6時より開始です.Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」およびプレミアム限定配信「英語史の輪 (helwa)」にて,hel活 (helkatsu) の仲間たちとともに英語史に関する話題を1日中お届けします.

朝6時から夕方5時頃まで,断続的に生配信あるいはアーカイヴ配信を行ないますので,リスナーの皆さんにおかれましては,配信回の新着通知が届くよう,この機会に heldio のチャンネルのフォローをお願いいたします.また,同じくこの機会にプレミアム限定配信「英語史の輪 (helwa)」(月額800円のサブスクで,初月無料)にもお入りいただければ,追加的に helwa での新着配信もお聴きいただけます.

主催は,khelf(慶應英語史フォーラム)および helwa です.主として khelf の大学院生メンバーと helwa の有志メンバーに,事前の準備から明日のイベント当日の音声配信制作まで,直接,間接に携わっていただいています.会場参加される方々にとっては,hel活メンバー同士の交流の機会ともなりますので,おおいにお楽しみください.

ライヴの特設HPをこちらに準備しましたので,詳しくはそちらからどうぞ.配信スケジュールについては,最初と最後のほうに固定のセッションがいくつかありますが,日中の大部分の時間帯についてはフレキシブルとなりますのでご了承ください.

固定セッションのうち,とりわけ夕方4時からの「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」企画は必聴です.井上逸兵さんとともに,heldio のみならず YouTube 「いのほた言語学チャンネル」からも生配信します.10月15日に発売予定の「いのほた本」についてお話ししながら,皆で一緒に予約注文してしまいましょう,という盛り上げ企画となっています.

それでは,明日の「英語史ライヴ2025」をお楽しみに!

2025-09-09 Tue

■ #5979. Guy Fawkes から you guys へ --- 「いのほた言語学チャンネル」最新回より [youtube][semantic_change][personal_pronoun][grammaticalisation][bleaching][eponym][notice]

YouTube 上で展開している「いのほた言語学チャンネル」の最新回が,9月7日(日)に配信されました.今回は「#369. you guys などの guy はもともと○○だった!--意外な歴史」と題し,現代英語で頻用される guy という単語の驚くべき歴史的背景と,現在進行中の変化について語りました.動画の撮影に失敗し,静止画のみの配信となってしまいましたが,かえって内容に集中できるからか(?),再生回数は伸びているようです.今回は,この配信の内容を hellog 記事として再構成し,紹介します.

現代英語の口語で,特にアメリカ英語において Hey, you guys! のように,複数の相手に呼びかける際に使われる guys.この guy は,もともと「やつ,男」を意味するごくありふれた単語として認識されています.しかし,その語源を遡ると,ある歴史上の人物に行き着きます.17世紀初頭のイングランドで起きた火薬陰謀事件 (the Gunpowder Plot) の実行犯の1人,Guy Fawkes (1570--1606) です.

1605年11月5日,国王ジェームズ1世と議会の主要メンバーの爆殺を狙ったテロ未遂事件が起こりました.世にいう「火薬陰謀事件」です.この計画は未然に発覚し,Guy Fawkes を含む共謀者たちは捕らえられ,処刑されました.国王は,イングランド社会を震撼させたこの事件が鎮圧されたことを祝い,かつ国民が忘れることのないよう,毎年11月5日に焚き火を焚いて祝うことを奨励しました.これが現在まで続く Guy Fawkes Night の始まりです.

この祝祭では,事件の象徴である Guy Fawkes の人形を作り,市中を引き回した上で燃やすという風習が生まれました.ここから,guy という単語はまず「Guy Fawkes の人形」を指すようになり,やがて「みすぼらしい,あるいは奇妙な格好をした男」へと意味を広げました.一種の軽蔑的なニュアンスを伴っていたわけです.

19世紀になると,この単語はさらに意味を一般化させ,単に「男,やつ」 (a fellow, a chap) を指す普通名詞へと変化しました.特にこの意味は,大西洋を渡ったアメリカで広く受け入れられました.ここまででも十分に劇的な意味変化 (semantic_change) の道のりといえます.

しかし,guy の物語はここで終わりません.20世紀以降,特に you guys の形で,複数の人を指す2人称代名詞 (personal_pronoun) の複数形のような振る舞いを見せ始めます.当初は男性の集団を指していたのが,次第に性別の区別なく,男女混合の集団や女性のみの集団に対しても使われるようになりました.つまり,guys は性的な含意を失い,単に「人々」 (people) ほどの意味合いにまで希薄化したのです.

そして,この変化は今,新たな段階へ進みつつあるように見えます.you guys という表現において,guys の部分は語彙的な意味をほとんど失い,you が複数であることを示すための文法的なマーカー,すなわち複数接尾辞 -s に近い機能を担うようになっているのではないか,という見立てです.もしこの解釈が正しければ,guy は固有名詞から普通名詞へ,そしてさらには文法的な機能を持つ形態素へと変化する,文法化 (grammaticalisation) の過程にあることになります.

英語史において,2人称代名詞は thou と ye の区別が失われ you に一本化されていくという大きな変化を経験しました.しかし,単数と複数の区別がないのは不便なため,口語では you guys,y'all,youse など,様々な形で複数を標示する工夫が生まれています.その中でも最有力候補の you guys を構成する後半部分が,まさか Guy Fawkes という人名に由来するとは,言語変化のダイナミズムを感じずにはいられません.

人名が普通名詞化する例 (eponym) は少なくありませんが,文法化の道を歩む例は極めて珍しいといえるでしょう.guy の今後の運命から目が離せません.

関連する hellog 記事として「#1767. 固有名詞→普通名詞→人称代名詞の一部と変化してきた guy」 ([2014-02-27-1]),「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1]) もご参照ください.

ちなみに姓のほうの Fawkes の語源は,『英語固有名詞語源小辞典』によれば,古高地ドイツ語 Falco "falcon" に由来し,古フランス語 Faukes を経由して中英語期に入ってきたものです.

・ 刈部 恒徳(編著) 『英語固有名詞語源小辞典』 研究社,2011年.

2025-09-05 Fri

■ #5975. 名著『英語語源辞典』の制作舞台裏 [kdee][notice][heldio][inohota][inoueippei][youtube][khelf][hel_herald]

『英語語源辞典』,あるいは KDEE (= The Kenkyusha Dictionary of English Etymology) は,世界最強の英語語源辞典として私が推し続けている書籍ですが,その制作舞台裏のストーリーも同じくらい強力です.同辞典は,辞書出版社である研究社の,最後の活版印刷による辞典なのです.日本の英語系出版史上の金字塔ともいってよいでしょう.

KDEE の制作舞台裏については,これまでも様々な媒体で取り上げてきました.近日中に改めて大々的に取り上げるべく新企画が進行中なのですが,この機会にこれまでの関連コンテンツをまとめておきたいと思います.

【 研究社 note (2023年8月1日) 】

KDEE の制作舞台裏に関する一連の話題の火付け役となったのは,研究社公式の「研究社note」に公開された「『英語語源辞典』と活版印刷裏話」と題する記事でした.2023年8月1日に,研究社の編集社さんがまとめられた文章です.何はともあれ,まずそちらをお読みください.

【 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 (2023年9月) 】

上記 note 記事を読み,あまりにおもしろいお話しだったので,同じ2023年の夏に,研究社にお声がけし,KDEE の編集・印刷に携わった方々にインタビューさせていただきました.そのインタビューは Voicy heldio にて3部作として公開されました.ぜひアーカイヴよりお聴きください.

・ 「#828. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (1)」

・ 「#834. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (2)」

・ 「#842. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (3)」

【 YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 (2024年7月7日) 】

同僚の井上逸兵さんと運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」でも KDEE 制作舞台裏に関する話題に触れました.2024年7月7日「#247. 堀田が1年間推してきた,日本語だが内容的には英語語源辞典の世界ベスト・寺澤芳雄編集主幹『英語語源辞典』(研究社)」です.

【 『英語史新聞』の号外(2024年9月8日発行) 】

khelf(慶應英語史フォーラム)が発行している『英語史新聞』の2024年9月8日の号外「英語史ラウンジ 第4回 寺澤盾先生 番外編」にて,KDEE の誕生秘話が紹介されています.khelf メンバーが,KDEE の制作にも関わられた寺澤盾先生(青山学院大学教授,東京大学名誉教授)の研究室に赴き,インタビューした内容が記事となったものです.寺澤盾先生の研究室に同辞典のゆかりの品があり,写真撮影も許可していただきました.関連記事・配信回も以下よりどうぞ.

・ 「#5616. 『英語史新聞』号外が発行されました --- 『英語語源辞典』制作にかかわる貴重なエピソード」 ([2024-09-11-1])

・ 「#1216. 『英語史新聞』第10号と号外のお披露目 --- 「英語史ライヴ2024」より」

【 「hellog~英語史ブログ」 (2023年8月以降) 】

本ブログでも,上記のコンテンツへのリンクも含め, KDEE 制作舞台裏について,たびたび取り上げてきました.以下ではそのうち主立った記事のみ掲げます.ぜひ kdee のタグのついた他の記事もお読みいただければ.

・ 「#5210. 世界最強の英語語源辞典 --- 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)」 ([2023-08-02-1])

・ 「#5261. 研究社会議室での3回にわたる『英語語源辞典』をめぐるインタビューが完結」 ([2023-09-22-1])

・ 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1])

・ 「#5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版」 ([2024-06-09-1])

・ 「#5553. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の新装版 --- 「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました」 ([2024-07-10-1])

・ 「#5616. 『英語史新聞』号外が発行されました --- 『英語語源辞典』制作にかかわる貴重なエピソード」 ([2024-09-11-1])

・ 「#5856. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2025年5月9日版」 ([2025-05-09-1])

2024年6月には新装版も刊行され,KDEE はますます勢いを得ています.ぜひ皆さんのお手元に1冊ご用意ください.KDEE 制作舞台裏に関する新企画もお楽しみに!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-09-03 Wed

■ #5973. 「いのほた本」が出ます! --- 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社) [notice][youtube][inohota][inoueippei][inohotanaze]

慶應義塾大学文学部英米文学専攻の同僚で社会言語学を専門とされる井上逸兵さんとともに運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」は,コロナ禍の最中の2022年2月26日にオンライン収録にて始まりましたが,気づいてみればかれこれ3年半も続いてきたことになります.

先日公開された最新回は「#367. 当チャンネルがついに書籍化!『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)2025年10月15日発売!」です.かねてより進めていた「いのほた本」企画について,初めて公式に告知する機会となりました.

タイトルの通りではありますが,当チャンネルがついに書籍化されることになりました! 書名は『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?』です.ナツメ社より,きたる2025年10月15日に刊行されることになっています.今後,SNS のハッシュタグ等では #いのほたなぜ として言及していきたいと思っております.よろしくお願いします.

今回の書籍は,これまでの「いのほた言語学チャンネル」の配信内容をベースとしています.ライターさんが過去の配信回のなかから本にしてもおもしろくなりそうなトピックを選び,内容のレベルごとに章立てしてくれました.井上&堀田もコラムを書き下ろしたり校正に加わったりと本作りに参加しましたが,今回の本の出来映えは基本的にはライターさん,編集者さんの巧みな編集によるところが大きいです.動画での対話の雰囲気を残しつつ,文字媒体として非常に読みやすく,かつ知的好奇心をくすぐる1冊に仕上げていただきました.正直なところ「2人の対話は,こんなにもおもしろかったのか」と著者自身が驚いているほどです.

本書の魅力は,その内容のみならず,ふんだんに盛り込まれたイラストにもあります.イラストレーターさんが,井上さんと私をキャラクター化して描いてくださいましたが,実に良い味を出しています.このキャラクターは本書の随所に登場するだけでなく,「いのほた言語学チャンネル」の新しい公式アイコンとしても用いられることになります.

本書を校正刷りで通読して改めて感じたのは,このチャンネル,ひいてはこの本が,井上&堀田のコラボレーションの賜物であるということです.対話のなかで思わぬシナジーが生まれる瞬間がたびたびありましたが,そこから得られるアカデミックな興奮はまさに2人でやっているからこそ生まれるものであり,本書にはそうしたコラボ感が満ち溢れているのです.

本書は,いわゆる体系的な言語学の教科書や概説書ではありません.しかし,英語や言葉に関する素朴な疑問を入り口としながら,読者を言語学の奥深い世界へといざなう,新しいタイプの入門書になっていると自負しています.

さて,「いのほた本」の船出を祝し,著者2人として,ある企画を考えています.3ヶ月半ほど前の5月20日に新刊書『英語語源ハンドブック』の広報として催した「予約爆撃アワー企画」の「いのほたなぜ」版です.来たる9月13日(土)16:00より「いのほた言語学チャンネル」と Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の同時生配信を行なう予定となっています.そこで著者2人が「いのほたなぜ」について語りながら,同時に皆さんに本書を Amazon で予約注文いただくようにお願いしつつ,皆でお祭りのように盛り上がる,というライヴ企画です.もし本書にご興味をお持ちいただけましたら,ぜひこのイベントにご参加いただけますと幸いです.

YouTube という動画メディアから生まれたコンテンツを書籍という文字媒体へ移植するという今回の試みについて,読者の皆さんにどのように受け取っていただけるのか,著者として今から楽しみです.

2025-08-28 Thu

■ #5967. YouTube 「文藝春秋PLUS」にて英語史の魅力を語る Part 2(後編) --- なぜ英語には同音異義語が多いの? [notice][youtube][helkatsu][hel_education][sobokunagimon][synonym][loan_word][lexical_stratification][ame_bre]

昨日の記事 ([2025-08-27-1]) に引き続き,1週間前の8月21日(木)にオンエアとなった YouTube 「文藝春秋PLUS 公式チャンネル」の英語史トーク動画の後編をご紹介します.前編に続いて,近藤さや香アナの抜群の間合いに乗せられつつ,重要な「英語に関する素朴な疑問」を取り上げてお話ししています.

後編は「【flower(花)と flour(小麦粉)は同じ語源!】help, aid, assistance…「助け」の類義語は何が違う?|同音異義語が多いのはなぜか|「イギリス英語は保守的」は本当か?」と題する36分ほどのトークです.以下,後編で取り上げた話題と分秒リストを示します.

(1) 00:00 --- オープニング

(2) 01:00 --- なぜ英語には類義語が多いのか

(3) 12:31 --- なぜ英語には同音異義語が多いのか

(4) 14:33 --- 同音異義語の成り立ち

(5) 24:58 --- アメリカに渡って英語はどう変わったのか?

(6) 31:54 --- 英語はこれから多様化していくのか?

英語という言語を,これまでとは異なる角度から見直すきっかけとなればと思います.ぜひ YouTube のコメント欄から,ご感想等をいただければ.英語史をお茶の間に!

2025-08-27 Wed

■ #5966. YouTube 「文藝春秋PLUS」にて英語史の魅力を語る Part 2(前編) --- なぜ3単現の -s を付けるの? [notice][youtube][helkatsu][hel_education][sobokunagimon][verb][suppletion][3ps][personal_pronoun]

3ヶ月ほど前のことになりますが,5月30日(金)に YouTube 「文藝春秋PLUS 公式チャンネル」にて,前後編の2回にわたり「英語に関する素朴な疑問」に答えながら英語史を導入するトークが公開されました.フリーアナウンサーの近藤さや香さんとともに,計60分ほどお話をしています.とりわけその前編は,驚くほど多くの方々に視聴していただき,本日付けで視聴回数が10万回を超えています.

文藝春秋PLUSの制作班の方々も私自身も,予想外のことに驚きつつも,たいへん嬉しく受け取り,早速第2弾の企画が立ち上がりました.第2弾を8月初旬に収録した後,8月21日(木)の7時にその前編が,20時に後編がそれぞれオンエアされました.

上掲のサムネイルは,その第2弾の前編となります.「【英語の謎 go の過去形はなぜ went なのか】古英語時代は -ed よりも不規則動詞がデフォルト|なぜ「あなた」も「あなたたち」も you で表すのか|He likes…三単現にはなぜ s を付ける」と題して,27分ほどお話ししました.以下に話題と分秒リストを掲載します.

(1) 00:00 --- オープニング

(2) 02:25 --- なぜ不規則な動詞活用があるのか

(3) 13:51 --- なぜ you は単数形でも複数形でもあるのか

(4) 20:15 --- なぜ三単現に「-s」をつけるのか

(5) 25:23 --- 次回予告

第1弾に引き続き,「英語に関する素朴な疑問」 (sobokunagimon) を英語史の観点から説明するという趣旨のトークとなっています.ぜひ英語史の魅力を感じていただければ.

2025-08-22 Fri

■ #5961. 『英語語源ハンドブック』著者たちの宴の動画 --- YouTube 「いのほた言語学チャンネル」より [youtube][inohota][hee][notice][helkatsu][asacul][etymology][etymography]

1週間ほど前に公開された YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の回を紹介します.「#362. 言語学バル特別編!大ヒット中!『英語語源ハンドブック』の筆者3人の執筆秘話!」です.40分の長尺で,撮影現場が騒がしい飲み会の場だったために声が聴きづらいこともあるかと思いますが,よろしければご視聴ください.

この動画は,冒頭で私が述べている通り,7月19日(土)の午後に朝日カルチャーセンター新宿教室にて開講された「深堀り『英語語源ハンドブック』徹底解読術 出版記念・鼎談」が終了した後の懇親会にて収録されたものです(cf. ([2025-06-07-1])).この夜,井上逸兵さん(慶應義塾大学)の提案により,ハンドブックの著者3名が集う宴席で「言語学バル」特別編を撮ろうということになっていました.周囲は少々騒がしかったのですが,お酒をいただきながら,共著者の唐澤一友さん,小塚良孝さん,堀田隆一の3名によるハンドブック制作裏話を軸に,楽しく収録しました.

途中で飛び入り出演したのは,まさにゃんこと森田真登さん(武蔵野学院大学),および金田拓さん(帝京科学大学)です.お二方には場を盛り上げていただきました.

話題は,宴席らしい雑談から語源学上の問題まで,あちこちに飛びました.しかし,私自身が印象に残っているのは,とりわけ後半にかけての小塚さんによる「AI に代替されない語源記述論」というべき主張です.単語の語源情報そのものについては,AI に尋ねれば,おおよそのところはすぐに出してくれる.しかし,語源のなかに物語を見出し,意外な展開でありながらも読者が共感するようにその物語を紡いでいくことは,人間にしかできない.これには,ぐっときました.この動画により,このハンドブックのおもしろさのみならず,語源学や語源記述の人文学的な意義が伝われば,と思います.

関連して,私自身が語源記述のあり方を模索している heldio 配信回「#1517. etymography 「語誌学」の妄想」もぜひお聴きください

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-08-01 Fri

■ #5940. YouTube 「いのほたチャンネル」で『英語語源ハンドブック』刊行直後の書店めぐりについて語っています [youtube][inohota][hee][notice][helkatsu]

7月27日(日)の YouTube 「いのほた言語学チャンネル」では「#357. 英語に関わる人,英語に関心がある人なら必携! --- 酒場でも使える!『英語語源ハンドブック』」を配信しました.ぜひご視聴ください(13.5分ほどの配信です).

動画でも触れているとおり『英語語源ハンドブック』発売日の翌日,6月19日(木)に,チームのメンバー4名と研究社の営業担当者さん2名の計6名で,都内の大型書店3店舗を巡回してきました.その数日後にこの「いのほた」回を収録したということもあって,まだ新鮮だった書店めぐり(=社会科見学)の興奮が動画からも伝わるのではないでしょうか.

さらにこの動画収録から数日経った7月2日(水)の夜に「#5919. YouTube 「いのほたチャンネル」で350回記念としてライヴ配信を行ないました」 ([2025-07-11-1]) が,実はその日の午前中に「#5914. 『英語語源ハンドブック』が発売2週間で重版決定!」 ([2025-07-06-1]) の事実を,私自身も知ったばかりというタイミングでした.ということで,350回記念の「いのほたライヴ」でも,やはり興奮の様子をお届けすることになりました.

発売2週間で重版が決定し,そして,つい先日の7月29日(火)に重版出来となりました! 書店の在庫も復活し,ますます『英語語源ハンドブック』が多くの方々の目に触れ,それを通じて英語史がお茶の間に広がっていくことに期待しています.

今回の動画と関連して,hellog 記事「#5901. 『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジで都心の3書店めぐりをしてきました --- 4人の感想戦」 ([2025-06-23-1]) も合わせてご参照ください.

2025-07-11 Fri

■ #5919. YouTube 「いのほたチャンネル」で350回記念としてライヴ配信を行ないました [youtube][inohota][notice][helkatsu][inoueippei][voicy][heldio]

一昨日7月9日(水)の19:00より,同僚の井上逸兵さんと運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて,350回記念のライヴ配信をお届けしました.今回も多くの方々にライヴでご視聴いただきました.心より感謝申し上げます.アーカイヴ配信としても視聴できます.「いのほた言語学チャンネル350回記念ライブ!」より,ぜひご視聴ください(60分ほどの配信です).

チャンネル開始から3年半弱,我ながらよく続いてきたものだと感じ入っています.1年ほど前の記念配信を取り上げた「#5562. YouTube 「いのほたチャンネル」で250回記念としてライヴ配信を行ないました」 ([2024-07-19-1]) のことも思い出されます.毎回の配信回を積み上げていくと,このように長続きするものかと感慨ひとしおです.

今回のライヴ配信の直前のことでしたが,素晴らしいタイミングでチャンネル登録者数が15,000人を越えました.継続的に視聴していただいている皆さんに感謝申し上げます.

ライヴでは,主に最近の活動についてご報告しました.とりわけ,6月18日に刊行された『英語語源ハンドブック』(研究社)が発売2週間で重版,3週間で版元品切れとなった件につきましては,望外の喜びですし,ひとえに応援していただいている皆さんのおかげです.関連して,6月29日(日)に配信したいのほた回「#349. ついに出ました!『英語語源ハンドブック』 by 唐澤一友・小塚良孝・堀田隆一」は視聴回数が大きく伸びており,現時点で7,916回の視聴となっています.

ほかには,近い将来「いのほた本」の出版が予定されていること,これまでの2人の対話のなかから新たな企画の芽が育ちつつあることなどをお話ししました.

今後も50回,100回の節目ごとに,このようなライヴ配信を行ない,皆さんと交流していければと願っています.引き続き「いのほた言語学チャンネル」を温かく見守っていただけますと幸いです.言語学をお茶の間に!

2025-07-06 Sun

■ #5914. 『英語語源ハンドブック』が発売2週間で重版決定! [hee][notice][khelf][helkatsu][youtube][heltube]

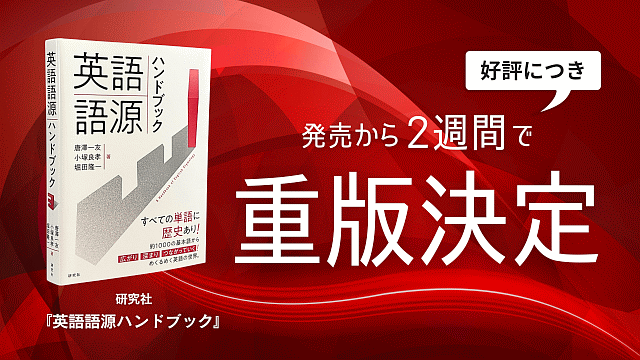

6月18日(水)に刊行された『英語語源ハンドブック』(研究社).たいへんご好評いただいています.発売前より Amazon 新着ランキングで「英語」部門にて第1位を記録していましたが,発売の4日後には紀伊國屋書店新宿本店の語学部門の週間売り上げランキングで第1位を賜わりました.そして,発売後の2週間で,重版が決定しています! 上記「重版決定」ポスターは急遽 khelf の藤平さんが制作してくださいました(ありがとうございます).

発売前から本書を推していただいた英語(史)に深い関心をお持ちの皆さん,khelf や helwa のメンバーを中心とするhel活仲間の皆さん,学界関係者や出版関係者の皆さん,本当にありがとうございます.ひとえに皆さんの応援のおかげです.著者陣営もまだまだ『英語語源ハンドブック』を広める活動を展開していきますので,引き続きご協力のほどお願いいたします.

重版決定前のことになりますが,1週間前,共著者の小塚良孝さん(愛知教育大学)と名古屋で会い,helwa メンバーに促され,本書のPVとなるショート動画を撮りました.「『英語語源ハンドブック』を小塚&堀田が紹介」(1分21秒)をご覧ください.

この2週間ほど,著者陣営や helwa メンバーを始めとするhel活仲間たちが,全国の書店にて本書の存在を確認・報告しあう「フォトチャレンジ」企画を展開中です(cf. 「#5901. 『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジで都心の3書店めぐりをしてきました --- 4人の感想戦」 ([2025-07-04-1])).重版決定を新たなエンジンとして,来週もフォトチャレンジその他の方法で『英語語源ハンドブック』を広めていきたいと思います.この本を通じて目指しているのは「英語史をお茶の間に」です! どうぞ引き続き応援のほどよろしくお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-07-02 Wed

■ #5910. 『英語語源ハンドブック』を「いのほた言語学チャンネル」で紹介しています [inohota][youtube][hee][kdee][notice]

同僚の井上逸兵さん(慶應義塾大学)と運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」が,350回を迎えつつあります.2022年2月26日に開始し,毎週水曜日と日曜日の午後6時に定期的に配信してきました.チャンネル登録者は目下1.48万人で,言語学系のチャンネルとして少しずつ知られるようになってきました.皆さんのご支持に感謝致します.

6月29日(日)に配信された最新回が視聴回数5,000回を突破しました! 「#349. ついに出ました!『英語語源ハンドブック』 by 唐澤一友・小塚良孝・堀田隆一」をご覧ください.

動画の収録は『英語語源ハンドブック』の発売日である6月18日よりも前のことだったのですが,ちょうど本書の見本を手にしたばかりというタイミングだったので,私自身も興奮していました.

改めて本書のポイントを紹介します.本書はJACETの基本1000語を対象に,その各々の語源を英語史の専門家が丁寧に解説した,これまでにないタイプの語源本です.その最大の特徴は,単なる語源の羅列に終始していない点にあります.「#5897. 『英語語源辞典』と『英語語源ハンドブック』の関係」([2025-06-19-1]) でも述べたように,本書は個々の単語の歴史を深く掘り下げる「縦の探求」の書である『英語語源辞典』に対し,語源の世界全体を広く見渡し,様々な話題のあいだの関連性を知る「横の探求」を促すことを目指しています.例えば,ある単語がどのような経緯で借用され,時代とともにどのように意味や形を変えてきたのか.その背景にある社会や文化の変化にも光を当てています.

また,英語学習者が抱きがちな「なぜ?」という素朴な疑問に答えるヒントも満載です.「#5902. 『英語語源ハンドブック』『英語語源辞典』『はじめての英語史』が朝日サンヤツ広告に」([2025-06-24-1]) で紹介したように,本書は英語史探求の「3点セット」の一角を担う存在として,より広い英語史の世界への入り口となります.英語を教えている先生方には授業のネタ帳として,学習者の方々には知識を深めるための副読本として,ぜひご活用いただきたい一冊です.

刊行前には Amazon 新着ランキングで「英語」部門にて第1位,また刊行後の4日間で紀伊國屋書店新宿本店の語学部門の週間売り上げランキングで第1位を獲得しています.ご好評いただきまして感謝しています.引き続き『英語語源ハンドブック』の応援をよろしくお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-06-14 Sat

■ #5892. 制限的付加詞 (restrictive adjunct) と非制限的付加詞 (non-restrictive adjunct) [adjective][restrictive_adjunct][relative_pronoun][semantics][youtube][yurugengogakuradio][voicy][heldio][notice][terminology]

「ゆる言語学ラジオ」の最新回「不毛な対立を避けるために,英文法を学べ!」で関係詞の制限用法と非制限用法が話題とされている.こちらを受けて,先日 heldio でも「#1474. ゆる言語学ラジオの「カタルシス英文法」で関係詞の制限用法と非制限用法が話題になっています」と題してお話しした.

関係詞に限らず,単純な形容詞を含め,名詞を修飾する付加詞 (adjunct) には,機能的に大きく分けて2つの種類がある.制限的付加詞 (restrictive adjunct) と非制限的付加詞 (non-restrictive adjunct) だ.Jespersen (108) より,まず前者についての説明を読んでみよう.

It will be our task now to inquire into the function of adjuncts: for what purpose or purposes are adjuncts added to primary words?

Various classes of adjuncts may here be distinguished.

The most important of these undoubtedly is the one composed of what may be called restrictive or qualifying adjuncts: their function is to restrict the primary, to limit the number of objects to which it may be applied; in other words, to specialize or define it. Thus red in a red rose restricts the applicability of the word rose to one particular sub-class of the whole class of roses, it specializes and defines the rose of which I am speaking by excluding white and yellow roses; and so in most other instances: Napoleon the third | a new book | Icelandic peasants | a poor widow, etc.

続けて,後者について (111--12) .

Next we come to non-restrictive adjuncts as in my dear little Ann! As the adjuncts here are used not to tell which among several Anns I am speaking of (or to), but simply to characterize her, they may be termed ornamental ("epitheta ornantia") or from another point of view parenthetical adjuncts. Their use is generally of an emotional or even sentimental, though not always complimentary, character, while restrictive adjuncts are purely intellectual. They are very often added to proper names: Rare Ben Johnson | Beautiful Evelyn Hope is dead (Browning) | poor, hearty, honest, little Miss La Creevy (Dickens) | dear, dirty Dublin | le bon Diew. In this extremely sagacious little man, this alone defines, the other adjuncts merely describe parenthetically, but in he is an extremely sagacious man the adjunct is restrictive.

ただし,付加詞の機能として2種類が区別されるとはいっても,それが形式的に区別されているかといえば,必ずしもそうではないことに注意が必要である.

・ Jespersen, O. The Philosophy of Grammar. London: Allen and Unwin, 1924.

2025-06-06 Fri

■ #5884. YouTube 「文藝春秋PLUS」にて英語史の魅力を語りました(後編) --- なぜ英語は世界のコトバになったのか? [notice][youtube][word_order][article][plural][prescriptive_grammar][sociolinguistics][helkatsu][hel_education][sobokunagimon]

昨日の記事に引き続き,5月30日(金)に YouTube 「文藝春秋PLUS 公式チャンネル」で公開された英語史トークの後編(26分ほど)をご紹介します.タイトルは「【ややこしい英語が世界的言語になるまで】文法が確立したのはたった250年前|an appleのanは「発音しやすくするため」ではない|なぜ複数形はsばかりなのか|言語の"伝播"=権力」です.以下,動画を観る時間がない方のために,文章としても掲載します.

後編では,さらに踏み込んで,文法の変化や,英語が今日の「世界語」としての地位を築くに至った背景など,より大きなテーマについてお話ししています.

まず,文法の変化についてです.現代英語の大きな特徴の一つに,語順が厳格に定まっている点が挙げられます.「主語+動詞+目的語」 (SVO) という型が基本であり,これを崩すと文の意味が通じなくなったり,非文法的になったりします.しかし,1000年前の古英語の時代に遡ると,語順はもっと自由でした.名詞の格変化が豊かだったため,語順を入れ替えても文の骨格が崩れにくかったのです.この点では,現代日本語と比較できるタイプだったのです.

現代英語のような固定語順の文法が確立したのは,歴史的にみれば比較的最近のことです.18世紀半ば,いわゆる規範文法の時代に,ロバート・ラウス (Robert Lowth) などの文法学者が「正しい」英語のルールを定め,それが教育を通じて社会に広まっていきました.それ以前は,互いに意味が通じればそれでよい,というような,より自然発生的で流動的な文法が主流だったのです.

次に,名詞の複数形の歴史も興味深いテーマです.現代英語では,名詞の複数形は99%近くが語尾に -s をつけることで作られます.これは非常に規則的で,学習者にとってはありがたい点かもしれません.しかし,これもまた歴史の産物です.古英語では,複数形の作り方は一様ではなく,現代ドイツ語のように,名詞の性や格変化の種類によって様々なパターンがありました.

その名残が,現代英語に不規則複数形として生き残っている単語群です.例えば,ox/oxen のように -n で複数形を作るタイプ,foot/feet や man/men のように語幹の母音を変化させるタイプ,そして child/children のように古英語の名詞複数語尾 -ru に由来する -r- を含むタイプなどです.これらの単語がなぜ現代まで不規則なまま残っているのかというと,きわめて基本的な日常語彙であり,使用頻度が高かったために,-s をつけるという新しい規則の波に飲み込まれずに抵抗し得たからです.

トークでは,不定冠詞 a/an の使い分けについても,学校文法で習う説明とは逆の歴史を明らかにしました.私たちは「次にくる単語が母音で始まるときには,発音の便宜上 an を使う」と学びます.しかし,歴史の真実はその逆です.もともと不定冠詞は,数字の one が弱まった an という形しかありませんでした.つまり,an apple こそがデフォルトの形だったのです.そして,an book のように次に子音が続く場合に,/n/ と /b/ という子音が連続して発音しにくいために,n のほうが脱落して a book という形が生まれたのです.まさに目から鱗が落ちるような事実ではありませんか.

そして最後に,最も大きな問い「なぜ英語は世界語になったのか?」についてお話ししました.この問いに対する答えは,言語そのものの性質 --- たとえば文法が単純だからとか,語彙が豊富だからとか --- とは,ほとんど無関係です.ある言語が国際的な地位を得るかどうかは,ひとえに,その言語を話す人々の社会がもつつ「力」,すなわち政治力,軍事力,経済力,技術力といったパワーに依存します.

英語の場合,18世紀以降のイギリス帝国の世界展開と,20世紀以降のアメリカ合衆国の圧倒的な国力が,その言語を世界中へ押し広げる原動力となりました.これは歴史上,漢文を国際語たらしめた古代中国の力や,ラテン語をヨーロッパの公用語としたローマ帝国の力と,まったく同じ原理です.言語の影響力は,常に社会的な力の勾配に沿って,上から下へと流れるのです.

このように,英語の歴史を学ぶことは,単なる暗記ではなく,現代英語の姿の背後にあるダイナミックな変化の過程と,その背景にある人々の社会や文化を理解する営みです.「言葉の乱れ」を嘆く声も,長い歴史のスケールで見れば,言語が生きている証としての自然な変化の1コマに過ぎないことが見えてきます.

トーク前編と合わせてご覧いただくことで,英語という言語の立体的な姿を感じていただけることと思います.

2025-06-05 Thu

■ #5883. YouTube 「文藝春秋PLUS」にて英語史の魅力を語りました(前編) --- なぜ英語の綴字はこんなに不規則なのか? [notice][youtube][spelling_pronunciation_gap][me_dialect][etymological_respelling][sound_change][through][thorn][digraph][norman_conquest][prestige][helkatsu][hel_education][sobokunagimon]

5月30日(金),YouTube 「文藝春秋PLUS 公式チャンネル」にて,前後編の2回にわたり,「英語に関する素朴な疑問」に答えながら英語史を導入するトークが公開されました.フリーアナウンサーの近藤さや香さんとともに,計60分ほどお話をしています.

前編は「【know の K はなぜ発音しない?「英語史」で英語のナゼがわかる】国内唯一慶應だけの必修科目|古代英語はもはや別言語|500通り以上の綴りがある英単語|"憧れ"と"威信"が英語を変化させた」と題して,35分ほどお話ししました.動画を観る時間がない方のために,以下に文章としてお届けします.

今回のトーク番組(前編)では,英語史の魅力や学びのおもしろさを,特に現代英語が抱える様々な疑問と絡めながら,導入的に解説しています.hellog の読者の皆さんにも,きっと楽しんでいただける内容かと思います.

そもそも英語史とは,単に英語という言語の歴史を追うだけではありません.その言語を話してきた人々の社会や文化の歴史,つまりは世界史と密接に結びついた,実に奥深い分野です.私は英語史は「英語」と「歴史」であると考えています.

なぜ英語史を学ぶのでしょうか.それは,現代英語を学習するなかで誰もが抱く素朴な疑問,たとえば,なぜ3単現に -s がつくのか,なぜ不規則動詞はこんなにも多いのか,そしてとりわけ「なぜ英語の綴字と発音はこれほどまでに食い違うのか」といった問いに対して,歴史的な視点から実に鮮やかな説明を与えてくれるからです.私自身,学生時代にこの「腑に落ちる」感覚に魅了され,英語史研究の道へと進むことになりました.今回の番組では,このおもしろさの一端でもお伝えできればと思っています.

さて,番組の中心的な話題となったのは,英語の綴字と発音の乖離の問題です.英語の歴史は約1600年間ほどあり,大まかに古英語(449--1100年頃),中英語(1100--1500年頃),近代英語(1500--1900年頃),現代英語(1500--現在)の4期に区分されます.中英語であれば,訓練を積んだ英語ネイティブならなんとか読解可能ですが,古英語に至っては,用いられている文字も異なり,もはや外国語にしか見えないでしょう.

この長い歴史のなかで,綴字と発音の間にずれが生じる原因は多数ありました.番組では,主な要因を3つほど紹介しました.1つ目は,方言の混交です.特に中英語期には,イングランド内で多様な方言が話されており「標準語」というべきものが存在しませんでした.後の時代に標準化が進んでいく過程で,ある単語の綴字はとある方言から採用され,発音は別の方言から採用される,というようなミスマッチが生じたのです.例えば busy /ˈbɪzi/ という単語の <u> の綴字はイングランド西部方言に由来し,/ɪ/ という発音は北部方言に由来します.build の <ui> という綴字も,同様の混乱が生んだ産物です.

2つ目は,ルネサンス期の学者たちによる「お洒落」な改変です.16世紀,古典語であるラテン語やギリシア語への憧れから,教養ある学者たちが,単語の語源を綴字に反映させようと試みました.その結果,本来発音されない文字が,語源に倣って意図的に挿入されることになったのです.典型的な例が doubt の <b> (ラテン語 dubitāre に由来)や receipt の <p> (ラテン語 recepta に由来)です.当時の読み書きは知識階級の独占物だったため,彼らの決めた綴字が「正しい」ものとして定着してしまいました.そのような綴字は,教育を通じて世代から世代へと受け継がれ,一種の制度として固定化されていきました.綴字改革運動が繰り広げられることしばしばもありましたが,ほぼすべてが成功せずに現在に至ります.

3つ目は,自然な音変化です.know や knife の語頭の <k> が発音されないのは,この例です.かつては /kn/ と発音されていたこの子音連鎖が,17世紀末から18世紀にかけて弱まり,やがて /k/ の音が脱落しました.しかし,その音変化が完了するより前に綴字が固定化してしまっていたため,発音されない <k> が綴字においては現代に至るまで残存しているというわけです.

番組では,中英語期にとりわけ豊かな綴字のヴァリエーションを示した単語として through を挙げました.私が調査したところでは,この単語には実に516種類もの綴字がありました.また,古英語や中英語で用いられていた文字 <þ> (thorn) が,なぜわざわざ <th> という2文字の組み合わせに置き換えられてしまったのか,という話題にも触れました.これには,1066年のノルマン征服以降に英語に流入したフランス単語が放っていた威信が関係します.フランス語にはない文字 <þ> は「野暮ったい」とされ,フランス語風の <th> を用いるのが「お洒落」と見なされるようになったのです.言語の変化とは,必ずしも合理性や利便性だけで駆動するのではなく,こうした「ファッション」というべき非合理的な要因にも大きく左右される,実に人間臭い営みなのです.

このように,英語の歴史を紐解くことで,現代英語の不可解な側面に光を当てることができます.英語史の知識は,英語学習者が抱えるフラストレーションを,知的な好奇心へと転化させる力を持っているといえるのです.

今回の番組は,英語史の導入として,あるいは英語という言語への関心を深めるきっかけとして,多くの方にご覧いただければ幸いです.

2025-05-31 Sat

■ #5878. YouTube チャンネル「文藝春秋PLUS」にて英語史入門トークが配信されました [youtube][hel_education][helkatsu][notice][sobokunagimon]

昨日5月30日(金),YouTube 「文藝春秋PLUS 公式チャンネル」にて,前後編の2回にわたり,「英語に関する素朴な疑問」に答えながら英語史を導入するトークが公開されました.フリーアナウンサーの近藤さや香さんとともに,計60分ほどお話をしています.

前編は「【know の K はなぜ発音しない?「英語史」で英語のナゼがわかる】国内唯一慶應だけの必修科目|古代英語はもはや別言語|500通り以上の綴りがある英単語|"憧れ"と"威信"が英語を変化させた」と題して,35分ほどお話ししています.こちらの告知記事,および下記の分秒リストと合わせて,ご視聴いただければ.

00:00 オープニング

01:27 英語史とは何か

03:48 国内唯一 慶應だけの必修授業

04:27 英語史研究者になった理由

07:24 古英語,中英語とは

10:56 なぜ綴りと発音が違うのか

15:25 読まない b や p がある理由

19:25 なぜ綴りと発音を統一しないのか

22:53 読まない k や gh がある理由

28:15 through には500以上の綴りがあった

33:00 英語を変化させた憧れと威信

後編は26分ほどの「【ややこしい英語が世界的言語になるまで】文法が確立したのはたった250年前|an appleのanは「発音しやすくするため」ではない|なぜ複数形はsばかりなのか|言語の"伝播"=権力」です.こちら告知記事もどうぞ.

00:00 オープニング

01:18 child の複数形はなぜ children なのか

05:43 なぜ a apple ではなく an apple なのか

09:20 文法が決まるまでの過程

15:04 なぜ英語が世界的な言語になったのか

19:53 英語史を学んで見えてくるもの

今回の動画を通じて,1人でも多くの方に英語史のおもしろさや意義が伝わればと思います.

2025-05-24 Sat

■ #5871. 「英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック生配信 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました [senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][youtube][hel_education][notice][ogawashun][terasawashiho][khelf][helkatsu]

去る5月10日(土)の午前10時30分過ぎより,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック生配信 with 小河舜さん」をライヴでお届けしました.いつもの千本ノック (senbonknock) は1時間ほどの長尺でお届けすることが多いのですが,今回はサクッと22分ほどのプチ回となりました.生配信でお聴きいただいたリスナーの皆さん,ありがとうございました.

前回の「#5851. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました」 ([2025-05-04-1]) のときと同様に,今回も小河舜さん(上智大学)とともにノックを受けました.小河さんは,最近hel活のために X アカウント @scunogawa を開設され,活発に情報発信されていますので,ぜひフォローしていただければ.

また,khelf(慶應英語史フォーラム)の寺澤志帆さんには,問題を選んで読み上げる係を務めてもらいました.寺澤さんも最近「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」シリーズという熱いhel活を始められているので,ぜひご訪問ください.

生配信の様子は音声のみならず動画としても収録していたので,このたび YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」より公開しました.上記スクリーン,あるいは「英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック生配信 with 小河舜さん」よりご覧ください.音声のみで聴きたいという方のために,後日 Voicy heldio でも配信すべく準備中ですので少々お待ちください.

今回取り上げた疑問は,いつものように慶應義塾大学文学部英米文学専攻の学生から寄せられたものです.今回はプチ回で,取り上げられたのは6問のみですが,おもしろいトークにはなっています.おおよその分秒とともに疑問を一覧します.

(1) 01:21 --- 「これ」は this,「あれ」は that なのに,「それ」は it になるのはなぜですか?

(2) 04:55 --- なぜ固有名詞(Tokyo や Japan など)の頭文字は大文字にしなければならないのですか?

(3) 08:57 --- なぜ -teen をもつ thirteen や fourteen とは異なり,eleven や twelve はこのような特別な形になるのですか? なぜ *twoteen や * threeteen ではないのですか?

(4) 12:52 --- 英語の方がおしゃれに感じるのは気のせいですか? 外国人もそう感じているのですか?

(5) 16:03 --- なぜ主節と従属節で時制を一致させる必要があるのですか?

(6) 19:15 --- なぜ相手の疑問文が肯定でも否定でも,答えが肯定なら Yes,否定なら No になるのですか?

今後も千本ノックのシリーズは続けていきます.過去の千本ノック企画については,本ブログの senbonknock 記事群よりアクセスしてください.

(以下,後記:2025/05/31(Sat))

今回の千本ノック生配信は heldio でも「#1462. 英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック with 小河舜さん --- 皐月収録回@三田より」として配信しています.

2025-05-11 Sun

■ #5858. 言語において変わるものと変わらないもの --- 「いのほた言語学チャンネル」より [inohota][youtube][language_change][historical_linguistics][notice][christianity][oe][loan_word][borrowing]

同僚の井上逸兵さん(慶應義塾大学)と運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」は,原則として毎週水曜日と日曜日の午後6時に最新回が配信されています.多くの方にご覧いただいています.ありがとうございます.おかげさまで言語学系のチャンネルとして少しずつ知られるようになってきました(チャンネル登録者は目下1.42万人).

1週間前に配信された「#333. 変化したことより変化してないことの方がおもしろい!?新しい歴史言語学」が,思いのほかよく視聴されています.20分ほどの動画です.ぜひご視聴いただければ.

この回のテーマは,本ブログでも中心的に取り上げてきた言語変化 (language_change) です.言語は常に揺れ動き,時代とともにその姿を変えていきますが,その一方で,変化しない要素も存在します.今回の動画では,この言語変化のダイナミズムと,その陰に潜む不変性に焦点を当てました.

まず言語変化研究の現状を概観し,歴史言語学 (historical_linguistics) における伝統的な視点を紹介しています.一般的に,歴史言語学は,ある言語に注目し,その変遷の歴史を追う学問と捉えられています.しかし,言語の歴史を捉える上で重要なのは,変化した事象だけでなく,連綿と受け継がれてきた,つまり変わらなかった事象にも目を向けることであると論じました.

社会や文化が大きく変動する際に,言語もまた影響を受け,発音が変容したり,新しい語彙が生まれたり,既存の語の意味が変わったり,あるいは文法が変化したりします.しかし,その一方で,社会の変化にもかかわらず,従来の形式を保持し続ける言語項目も存在します.動画では,この「不変化」の重要性について,具体的な例を挙げながら議論を展開しました.

特に興味深い例として簡単に触れたのが,英語における God という単語です.古英語期,イングランドにキリスト教が浸透する過程で,多くのキリスト教関連用語がラテン語から導入されました.しかし,「神」という最も根源的な概念を表わす単語は,対応するラテン語の deus を借りるなどではなく,ゲルマン語起源の god が生き残りました.なぜ,他の多くの用語がラテン語によって置き換えられたにもかかわらず,この単語については現代に至るまでその形を保ち続けているのでしょうか.この問いを探ることは,単なる語源研究にとどまりません.言語共同体の文化や歴史に迫ろうとする試みでもあります.以下に関連する過去記事を挙げておきます.

・ 「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1])

・ 「#865. 借用語を受容しにくい語彙領域は何か」 ([2011-09-09-1])

・ 「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]),

・ 「#2663. 「オープン借用」と「むっつり借用」 (1)」 ([2016-08-11-1])

・ 「#3382. 神様を「大日」,マリアを「観音」,パライソを「極楽」と訳したアンジロー」 ([2018-07-31-1])

動画では,この他にも,言語(不)変化の背後にある力学について触れています.言語は,川の流れのように常に変化していきます.しかし,その川底には,時を超えて変わらない岩盤のような要素も存在しているのです.言語変化という現象を多角的に捉える視点を提供できたのであれば幸いです.

2025-05-09 Fri

■ #5856. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2025年5月9日版 [notice][kdee][youtube][link][etymology][review][voicy][heldio][lexicography][asacul]

たまに振り返ってみるシリーズです.これまでの『英語語源辞典』推し活履歴は,以下の記事をご参照ください.

・ 「#5210. 世界最強の英語語源辞典 --- 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)」 ([2023-08-02-1])

・ 「#5261. 研究社会議室での3回にわたる『英語語源辞典』をめぐるインタビューが完結」 ([2023-09-22-1])

・ 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1])

・ 「#5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版」 ([2024-06-09-1])

・ 「#5553. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の新装版 --- 「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました」 ([2024-07-10-1])

今回は2024年7月11日以降の推し活履歴を時系列に一覧します.2024年度の朝カル講座「語源辞典でたどる英語史」の関連が多いので,これについては特にこちらの記事群ご覧ください.ほかには kdee タグのついた記事群も参照.

・ 2024年07月26日 heldio で「#1153. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (8) --- khelf 藤原くんと king の項を精読する」が公開される.

・ 2024年07月27日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」が開講される.

・ 2024年08月24日 heldio で「#1182. 【緊急のご報告】研究社『英語語源辞典』新装版が重版決定!」が公開される.

・ 2024年08月24日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第5回「英語,ラテン語と出会う」が開講される.

・ 2024年09月28日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」が開講される.

・ 2024年09月08日 khelf 主催の「英語史ライヴ2024」の英語史クイズにて,研究社のご提供により『英語語源辞典』が景品とされる.

・ 2024年09月08日 khelf の『英語史新聞』第10号と号外にて,『英語語源辞典』制作にかかわる貴重なエピソードが紹介される.

・ 2024年09月20日 『はじめての英語史』と『英語語源辞典』が読売新聞朝刊のサンヤツ広告に掲載される.

・ 2024年09月23日 heldio で「#1212. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 --- 「英語史ライヴ2024」より」が公開される.

・ 2024年10月21日 heldio で「#1240. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 (2) --- KDEE の編集方針を理解しよう」が公開される.

・ 2024年10月26日 heldio で「#1236. mine を『英語語源辞典』で読み解く」が公開される.

・ 2024年10月26日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第7回「英語,フランス語に侵される」が開講される.

・ 2024年11月14日 heldio で「#1264. 『英語語源辞典』通読はキツい,無理!」が公開される.

・ 2024年11月16日 heldio で「#1266. chair と sit --- 『英語語源辞典』精読会 with lacolaco さんたち」が公開される.

・ 2024年11月30日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第8回「英語,オランダ語と交流する」が開講される.

・ 2024年12月21日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」が開講される.

・ 2024年12月26日 heldio で「#1306. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 (3) --- 印欧語比較言語学の学史をたどる」が公開される.

・ 2025年01月25日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」が開講される.

・ 2025年02月08日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第11回「英語史からみる現代の新語」が開講される.

・ 2025年03月15日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第12回「勘違いから生まれた英単語」が開講される.

・ 2025年04月25日 heldio で「#1426. 『英語語源辞典』をランダム読み --- khelf メンバーとの思いつき企画」が公開される.

・ 2025年04月27日 heldio/helwa リスナーの ari さんが『英語語源辞典』で一人遊びするアプリを開発し,note 上で公表する:「#264 【KQ1】Voicy の KDEE の単語遊びを ChatGPT で体験してみた!」.アプリの改訂版は2日後のこちら:「#266【KQ2】ゴラクエを update して遊ぶ!!」.

・ 2025年05月01日 khelf の寺澤志帆さんが,連載「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」を開始する.

・ 2025年05月04日 heldio/helwa リスナーの lacolaco さんによる note 上の「英語語源辞典通読ノート」が順調に継続しており,crash まで達している.

khelf メンバーやヘルメイトさんとも力を合わせ,ものすごい活動になってきました.皆さんも,どのような形であれ,ぜひ KDEE 推し活にご参加いただければ!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2025-05-07 Wed

■ #5854. 「hellog-radio」全62回の YouTube 版シリーズ再配信が完結しました [hellog-radio][radio_broadcast][sobokunagimon][youtube][notice][link]

コロナ禍の始まった2020年の6月から翌2021年の2月にかけて不定期に,英語史の話題,とりわけ一級の「英語に関する素朴な疑問」を取り上げる音声配信シリーズ「hellog-radio」をお届けしていました.全62回のシリーズです.当時は大学のオンライン授業の補足資料というつもりで,こちらの音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio)の下部のリンク集のとおり,HPに音声ファイル (MP3) を置いておくだけの内輪向けシリーズでした.

その後,hellog-radio シリーズがきっかけとなり,Voicy にて「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を始めたという経緯があり,後から振り返ると hellog-radio はいわば heldio の前身という位置づけのような存在になりました.このまま hellog-radio を眠らせておくのはもったいないと思い,「#5806. heldio の前身「hellog-radio」で一軍級の素朴な疑問を取り上げています」 ([2025-03-20-1]) や「#5833. YouTube で「英語史をお茶の間に」 --- 3つの再生リストをご紹介」 ([2025-04-16-1]) でも触れたとおり,今年の3月6日より YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」で再配信を始めました.

1日1回を公開していき,昨日をもって全62回の再配信が完結しました.2ヶ月余,日々お付き合いいただいた方々に感謝を申し上げます.hellog-radio の YouTube版再配信の再生リストは「【再配信】 hellog-radio --- 英語史小ネタ」として公開していますので,折に触れて本シリーズを聴き直していただければと思います.以下,全62回のタイトル一覧とリンクも示しておきます.

1. なぜ大文字と小文字があるのですか?

2. 疑問詞は「5W1H」といいますが,なぜ how だけ h で始まるのでしょうか?

3. なぜ q の後には必ず u がくるのですか?

4. なぜ現在完了形は過去を表わす副詞と共起できないのですか?

5. なぜ put は put--put--put と無変化活用なのですか?

6. なぜ go の過去形は went になるのですか?

7. なぜ英語は左から右に書くのですか?

8. 現存する最古の英文は何か?

9. なぜ He is to blame. は He is to be blamed. とならないのですか?

10. なぜ hour の h は発音されないのですか?

11. なぜ careless の反対は *caremore ではなく careful なのですか?

12. なぜ「the 比較級,the 比較級」で「?すればするほど?」の意味になるのですか?

13. once や twice の -ce とは何ですか?

14. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか?

15. なぜ women は「ウィミン」と発音するのですか?

16. なぜ英語では「兄」も「弟」も brother と同じ語になるのですか?

17. なぜ定冠詞 the は母音の前では the apple のように「ズィ」と発音するのですか?

18. なぜ数詞 one は「ワン」と発音するのですか?

19. なぜ数詞 two は「トゥー」と発音するのですか?

20. guest と host は,なんと同語源

21. なぜ often は「オフトゥン」と発音されることがあるのですか?

22. なぜ will の否定形は won't になるのですか?

23. なぜ w の文字は v が2つなのに "double-u" なのですか?

24. なぜ英語には s と微妙に異なる th のような発音しにくい音があるのですか?

25. なぜ th には「ス」の「ズ」の2つの発音があるのですか?

26. なぜ know の綴字には発音されない k があるのですか?

27. なぜ英語では l と r が区別されるのですか?

28. なぜ英語では v と b が区別されるのですか?

29. なぜ you は「あなた」でもあり「あなたがた」でもあるのですか?

30. なぜ仮定法では If I WERE a bird のように WERE を使うのですか?

31. なぜ child の複数形は children なのですか?

32. なぜ number の省略表記は no. となるのですか?

33. なぜ sheep の複数形は sheep なのですか?

34. 形容詞 able と接尾辞 -able は別語源だった!

35. なぜ船や国名は女性代名詞 she で受けられることがあるのですか?

36. なぜ last には「最後の」と「継続する」の意味があるのですか?

37. なぜ Are you a student? に対して *Yes, I'm. ではダメなのですか?

38. なぜ as にはあんなに多くの用法があるのですか?

39. なぜ minister は mini- なのに「大臣」なのですか?

40. なぜ input は *imput と綴らないのですか?

41. なぜ形容詞 friendly には副詞語尾のはずの -ly が付いているのですか?

42. <x> の不思議あれこれ

43. なぜ同じ <oo> の綴字なのに book と food では母音が異なるのですか?

44. なぜ否定を表わす語には n- で始まるものが多いのですか?

45. なぜ father, mother, brother では -th- があるのに sister にはないのですか?

46. なぜ比較級には -er をつけるものと more をつけるものとがあるのですか?

47. なぜ3単現なのに *He cans swim. とはならず He can swim. となるのですか?

48. なぜ語頭や語末に en をつけると動詞になるのですか?

49. タコの「足」は英語で何といいますか?

50. なぜ three と thirteen では r の位置が異なるのですか?

51. 英語の人名 Johnson, Jackson, Dickson などに現われる -son とは何ですか?

52. なぜ名詞の複数形も動詞の3単現も同じ s なのですか?

53. harassment の強勢はどこに置きますか?

54. なぜ have, has, had はこのような発音と綴字なのですか?

55. なぜアメリカでは英語が主たる言語として話されているのですか?

56. なぜ digital transformation を略すと DX となるのですか?

57. 世界に言語はいくつあるのですか?

58. なぜ say の過去形,3単現形は「セイド」「セイズ」ではなく「セッド」「セズ」と発音されるのですか?

59. なぜ英語は世界語となっているのですか?

60. many years ago などの過去の時間表現に用いられる ago とは何ですか?

61. なぜ island の綴字には s が入っているのですか?

62. なぜ foot の複数形は feet なのですか?

また,本再配信シリーズには YouTube 版のほか Spotify (Video) Podcast 版や stand.fm 版もありますので,お好きなプラットフォームでお聴きください.

hellog-radio の再配信シリーズはこれにて完結ですが,別途 hellog の再配信シリーズは日々継続中です.その再生リストは「【再配信】 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」となります.引き続きご聴取ください.

2025-05-04 Sun

■ #5851. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました [senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][youtube][hel_education][khelf][notice][ogawashun]

先日,5月28日(水)の午後1時30分過ぎより,khelf(慶應英語史フォーラム)の協賛のもと,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「千本ノックGW回 with 小河舜さん」の生配信をお届けしました.平日昼間の65分にわたるライヴでしたが,ご聴取くださった皆さん,ありがとうございました.

その生配信の様子は音声のみならず動画としても収録していたので,このたび YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」より公開しました.上記スクリーン,あるいは「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」よりご覧ください.(音声のみで十分という方は,後日 Voicy heldio のアーカイヴとしても配信する予定ですので,しばらくお待ちください.)

今回の千本ノックは,前回の「#5843. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年度初めの生配信」のアーカイヴを YouTube で配信しています」 ([2025-04-26-1]) とは異なり,私1人ではなく,小河舜さん(上智大学)にも久しぶりにご登場いただき,2人体制で千本ノックを受けるという形式をとりました.前回は孤独に大量の質問の矢面に立ちましたが,今回は強力な助っ人を得て,心強く千本ノックに臨むことができました.小河さん,ありがとうございました! 小河さんは,最近hel活のために X アカウント @scunogawa を開設されましたので,hellog 読者の皆さんは,ぜひフォローをお願い致します.

さて,今回の千本ノックの質問も,慶應義塾大学文学部英米文学専攻や通信教育課程で「英語史」を受講している学生の皆さんから事前に募ったものがほとんどです.鋭い質問や興味深い観点からの疑問が多く寄せられました.生配信では時間の制約もあり,取り上げられた質問は15件にとどまりますが,英語史の多様な側面が垣間見えたのではないでしょうか.

今回の15の疑問について,おおよその分秒とともに一覧します.

(1) 08:09 --- 肯定の平叙文で some + 名詞を含む文を疑問文や否定文にするとき,なぜ some が any にひっくり返るのか?

(2) 12:48 --- freedom と liberty は重なる部分が多いが,ニュアンスの違いもある.このように基本的に同義でも特定の解釈で慎重さが求められる語が生まれた理由は?

(3) 17:40 --- なぜ(文法書もなかったような)古い時代の英語で屈折に富んだ文法が使えたのか?

(4) 21:55 --- 数が 0 の場合,それを受ける可算名詞がなぜ複数形になるのか? (実際には単数形もあり得ます)

(5) 26:18 --- 不定冠詞 an/a の使い分け(an apple vs. a pen)の現象は,ギリシア語由来の接頭辞 an/a の現象と同じですか?

(6) 28:05 --- なぜ Monday など曜日の最初の文字は大文字なのか? なぜ固有名詞扱いなのか?

(7) 32:19 --- なぜ be 動詞は現在形では am, are, is の3種類なのに,過去形では was, were の2種類になるのか?

(8) 36:35 --- 英語が世界言語として広まったのは,他言語と似ていて習得しやすいからか?

(9) 39:39 --- なぜ英語では親指は finger ではなく thumb というのか?

(10) 43:19 --- なぜ関係代名詞で「前置詞 + that」の形はないのか? なぜ that は非制限用法で使えないのか?

(11) 46:47 --- 日本人の名字の長音(例:「大下」)のローマ字表記は,Ohshita, Ōshita, Oshita のどれが適切か?

(12) 50:02 --- なぜ昔の文章ほど難解に感じられるのか?

(13) 53:28 --- knight や knife の語頭の k は発音しないが,昔は発音されていたのか?

(14) 55:30 --- コンマ (,) の歴史的変遷は? 感嘆符 (!) や疑問符 (?) はどのようにして生まれたのか? なぜ文末にピリオド (.) を打つのか?

(15) 58:28 --- 倒置は強調したい要素を文頭に出す場合に起こるが,仮定法(例:Were it not for ...)では何を強調しているのか?

まだまだ未回答の疑問はたくさん残っていますので,別の機会に取り上げていきたいと考えています.過去の千本ノック企画については,本ブログの senbonknock 記事群よりアクセスしてみてください.引き続き,英語史の学びを楽しんでいきましょう!

(以下,後記:2025/05/08(Thu))

今回の千本ノック生配信は heldio でも「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」として配信しています.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow