2021-08-29 Sun

■ #4507. World Englishes の類型論への2つのアプローチ [world_englishes][variety][typology][linguistic_ideology][ecolinguistics][methodology]

昨日の記事「#4506. World Englishes の全体的傾向3点」 ([2021-08-28-1]) で触れたように,世界英語 (world_englishes) の研究はコーパスなどを用いて急速に発展してきている.Fong (88) による概括を参照すると,研究の潮流としては,世界英語の普遍性と多様性を巡る類型論 (typology) には大きく2つの方向性があるようだ.

(1) 1つは様々な英語に共通する "angloversals" を探る方向性である.ENL と ESL の英語変種を比べても,一貫して受け継がれているかのように見える不変の特徴が確認される.ここから "angloversals" と称される英語諸変種の共通点を探る試みがなされてきた.「継承」という通時的な側面はあるが,その結果としての類似性を重視する共時的な視点といってよいだろう.

(2) もう1つは,どちらかというと英語の諸変種間で共通する側面や相違する側面があることを認め,なぜそのような共通点や相違点があるのかを,歴史社会的なコンテクストに基づいて説明づけようとする視点である.主唱者の Mufwene (2001) の見方を参照すれば,諸英語の歴史的発展は接触言語の特徴や社会経済的な環境,いわゆる「言語生態系」に敏感なものであるということになる.

Fong は,世界英語研究への対し方として,このような2つの系譜があることをサラっと紹介しているが,言語イデオロギー的には,この2つは相当に異なるベルクトルをもっているものと思われる.研究者も自らがどちらの視点に立つかを自覚しておく必要があるように思われる.

・ Fong, Vivienne. "World Englishes and Syntactic and Semantic Theory." Chapter 5 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 84--102.

・ Mufwene, S. S. The Ecology of Language Evolution. Cambridge: CUP, 2001.

2021-06-05 Sat

■ #4422. code-switching が起こりうる状況に関する 2 x 2 の分類 [code-switching][contact][typology][sociolinguistics][bilingualism]

code-switching の研究と聞いてまず思い浮かぶのは,例えば日本語と英語を流ちょうに使いこなす話者どうしが,会話のなかでどのように使用言語を切り替えているかを観察し考察する,という類いの研究だろう.しかし code-switching という現象を広くとらえると,借用 (borrowing) との境目はぼやけてくるし,言語接触による干渉にも接近してくる.以下の記事でも扱ってきたように,code-switching は言語接触 (contact) 一般の話題に及ぶ大きなテーマである.

・ 「#1661. 借用と code-switching の狭間」 ([2013-11-13-1])

・ 「#1985. 借用と接触による干渉の狭間」 ([2014-10-03-1])

・ 「#2009. 言語学における接触,干渉,2言語使用,借用」 ([2014-10-27-1])

冒頭に述べたような流ちょうな2言語話者どうしの会話に限らず,1言語話者どうしの会話のなかですら code-switching が生じることはある.例えば基本的に日本語のみを話す2人が英単語を散りばめて会話していれば,そこにはある種の code-switching が生じているともいえるのだ.

Winford (102) は,Lüdi を参照して,(1) 関与する話者が同じ言語レパートリーを持っているか否か,(2) 2言語使用状況か1言語使用状況か,という2つの軸によって,code-switching が起こりうる状況を4種に分類した.

| Bilingual | Unilingual | |

| Exolingual | Interaction among speakers with different languages | Interaction between native and non-native speakers of the same language |

| Endolingual | Interaction among bilinguals | Interaction among monolinguals |

"code-stitching" の一般的なイメージは,マトリックスの左下の "Endolingual Bilingual" だろうが,この類型論に基づいて考えると,それは4種の状況の1つにすぎないことになる.通常は code-switching など関わらないと思われがちな "Exolingual Unilingual" や "Endolingual Unilingual" も,code-switching 研究の射程に入り得ることがわかる.

類型論の役割は,このように洞察に富む視点を与えてくれる点にある.「#2348. 英語史における code-switching 研究」 ([2015-10-01-1]) でみたように英語史においても code-switching は重要なテーマとなるが,今回の類型論に照らして再考してみれば,新たな視点と課題が浮き上がってくるのではないか.

・ Winford, Donald. An Introduction to Contact Linguistics. Malden, MA: Blackwell, 2003.

・ Lüdi, G. "Les marques transcodiques: regards nouveaux sur le bilinguisme." Devenir bilingue --- parler bilingue. Actes du 2e colloque sur le bilinguisme, Université de Neuchâtel, 20--22 Septembre, 1984. Ed. G. Lüdi. Tübingen: Max Niemeyer, 1987. 1--21.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2021-05-24 Mon

■ #4410. 言語接触の結果に関する大きな見取り図 [contact][typology][borrowing][language_shift][pidgin][creole]

言語接触 (contact) の研究で,近年もっとも影響力をもった著書といえば Thomason and Kaufman の Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics (1988) だろう.古今東西の言語接触の事例を検討し,様々な観点から類型化しようとした点に価値がある.本ブログでも,以下のような記事で紹介してきた(ほかにこちらの記事群もどうぞ).

・ 「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1])

・ 「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1])

・ 「#1781. 言語接触の類型論」 ([2014-03-13-1])

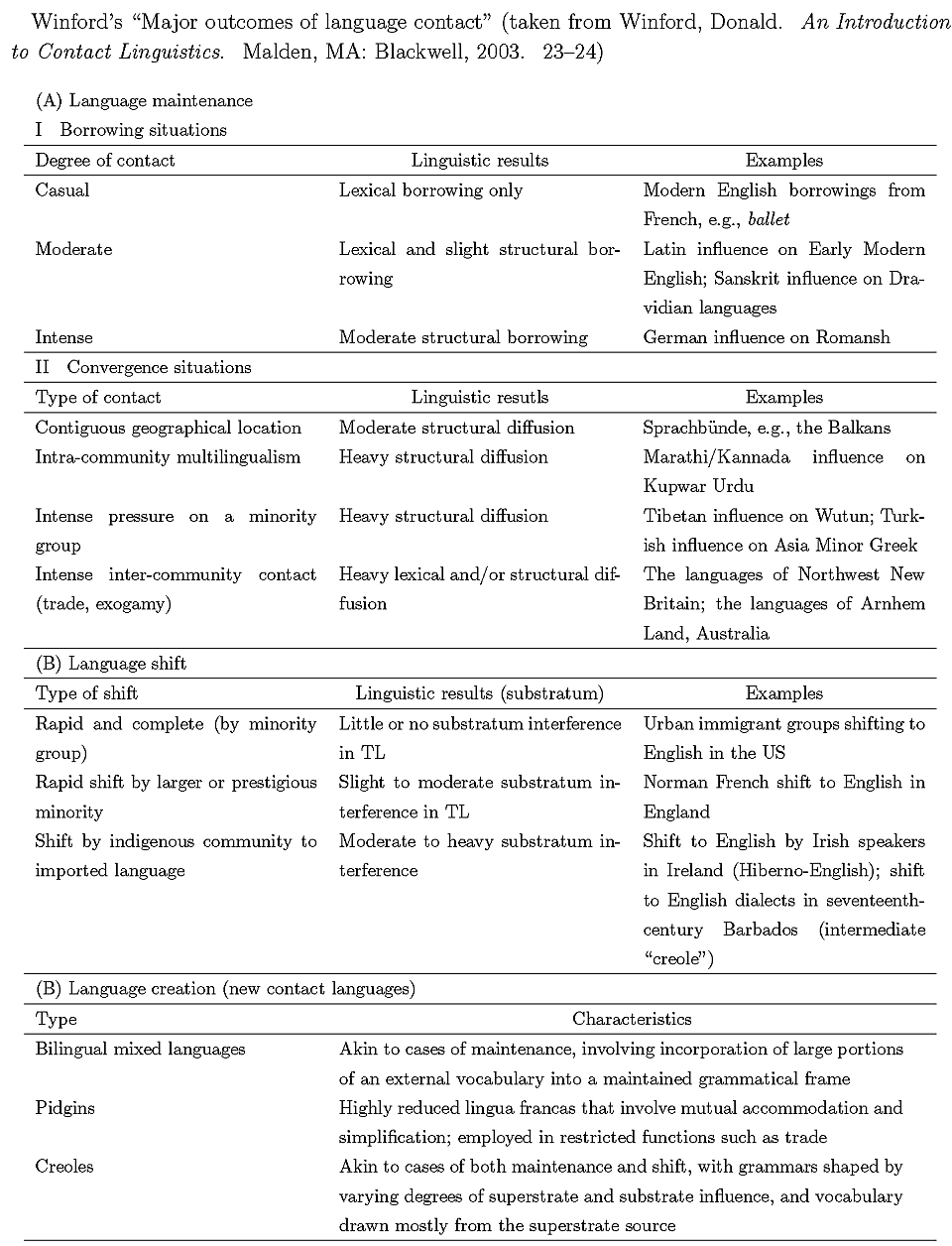

Winford (23--24) が,Thomason and Kaufman に部分的に依拠しつつ "Major outcomes of language contact" と題する類型表を作っている.「言語接触の結果に関する大きな見取り図」といってよい.言語接触を論じる際に常に手元に置いておきたいメモというつもりで,以下に示す. *

・ Thomason, Sarah Grey and Terrence Kaufman. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: U of California P, 1988.

・ Winford, Donald. An Introduction to Contact Linguistics. Malden, MA: Blackwell, 2003.

2021-02-19 Fri

■ #4316. 日本語型 SOV 言語は形態的格標示をもち,英語型 SVO 言語はもたない [typology][case][syntax][word_order][morphology][japanese]

標題は,類型論的な傾向として指摘されている.日本語などの SO 語順をもつ言語は,何らかの形態的な格標示をもつ可能性が高いという.実際,日本語には「が」「を」「の」などの格助詞があり,名詞句に後接することで格が標示される仕組みだ.一方,英語を典型とする SV 語順をもつ言語は,そのような形態的格標示を(顕著には)もたないという.英語にも人称代名詞にはそれなりの格変化はあるし,名詞句にも 's という所有格を標示する手段があるが,全般的にいえば形態的な格標示の仕組みは貧弱といってよい.英語も古くは語順が SV に必ずしも固定されておらず,SO などの語順もあり得たのだが,上記の類型論が予測する通り,当時は形態的な格標示の仕組みが現代よりも顕著に機能していた.

上記の類型論上の指摘は,Blake を読んでいて目にとまったものだが,もともとは Greenberg に基づくもののようだ.Blake (15) より関係する箇所を引用する.

It has frequently been observed that there is a correlation between the presence of case marking on noun phrases for the subject-object distinction and flexible word order and this would appear to hold true. From the work of Greenberg it would also appear that there is a tendency for languages that mark the subject-object distinction on noun phrases to have a basic order of subject-object-verb (SOV), and conversely a tendency for languages lacking such a distinction to have the order subject-verb-object (SVO) . . . . The following figures are based on a sample of 100 languages. They show the relationship between case and marking for the 85 languages in the sample that exhibit one of the more commonly attested basic word orders. The notation [+ case] in this context means having some kind of marking, including appositions, on noun phrases to mark the subject-object distinction . . . .

| VSO | [+ case] | 3 | SVO | [+ case] | 9 | SOV | [+ case] | 34 |

| [- case] | 6 | [- case] | 26 | [- case] | 7 |

The SVO 'caseless' languages are concentrated in western Europe (e.g. English), southern Africa (e.g. Swahili) and east and southeast Asia (e.g. Chinese and Vietnamese).

この類型論的傾向が示す言語学的な意義は何なのだろうか.

・ Blake, Barry J. Case. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2021-02-17 Wed

■ #4314. 能格言語は言語の2割を占める [ergative][case][world_languages][statistics][typology][caucasian][language_family][terminology]

世界の諸言語について,主要な格 (case) のあり方という観点から分類するとき,英語のような nominative-accusative タイプの言語と,バスク語やグルジア語のような absolutive-ergative タイプの言語に大きく分けられる.前者は対格言語 (accusative language),後者は能格言語 (ergative language) と呼ばれる.

英語のような対格言語の格体系は,私たちが当然視しているものであり,ほとんど説明を要しないだろう.He opened the door. と The door opened. の2文において,各々文頭に立っている名詞句 He と The door が主語の役割を果たす主格 (nominative case) に置かれているのに対し,第1文の the door は目的語の役割を果たす対格 (accusative case) に置かれているといわれる.

しかし,能格言語においては,第1文と第2文の両方の the door が絶対格 (absolutive case) に置かれ,第2文の He は能格 (ergative case) に置かれる.いずれの文でも,自然に開こうが誰かが開こうが,結果的に開いている「扉」は絶対格に置かれ,第2文のみに明示されている,その状態を能動的に引き起こした「彼」が能格に置かれるのだ.

類型論などでしばしば言及される能格言語というものは,世界の諸言語のなかでは稀なタイプの言語だと思い込んでいたが,それほど稀でもないようだ.対格言語に比べれば圧倒的な少数派であることは間違いないが,世界言語の2割ほどはこのタイプだと知って驚いた.Blake (121) によると,分布は世界中に広がっている.

Ergative systems are often considered rare and remote, but in fact they make up at least twenty per cent of the world's languages. Ergative systems are to be found in all families of the Caucasian phylum, among the Tibeto-Burman languages, in Austronesian, in most Australian languages, in some languages of the Papuan families, in Zoque and the Mayan languages of Central America and in a number of language families in South America: Jé, Arawak, Tupí-Guaraní, Panoan, Tacanan, Chibchan and Carib. Outside these phyla and families where ergative systems of marking are common, ergativity is also to be found in some other languages including Basque, Hurrian and a number of other extinct languages of the Near East, Burushaski (Kashmir, Tibet), Eskimo, Chukch, and Tsimshian and Chinook (these last two being Penutian languages of British Columbia).

ちなみに,英語は能格言語ではないが,上の例で挙げた open(ed) のように自動詞にも他動詞にも用いられる動詞を指して能格動詞 (ergative verb) と呼ぶことがある.

・ Blake, Barry J. Case. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2020-05-02 Sat

■ #4023. 英語史の「総合から分析へ」を相対化する [synthesis_to_analysis][inflection][word_order][syntax][morphology][typology]

昨日の記事「#4022. 英語史における文法変化の潮流を一言でいえば「総合から分析へ」」 ([2020-04-27-1]) について一言補足しておきたい.

形態論ベースの類型論という理論的観点からみると確かに「総合」 (synthesis) と「分析」 (analysis) は対置されるが,実際的には100%総合的な言語や100%分析的な言語というものは存在しない.どの言語も,総合と分析を両極とする数直線のどこかしらの中間点にプロットされる.古英語は数直線の総合側の極点にプロットされるわけではなく,あくまでそこに近いところにプロットされるにすぎない.古英語も,それより前の時代からみれば十分に水平化が進んでいるからだ.同様に,現代英語は分析側の極点ではなく,そこに近いところにプロットされるということである.現代英語にも動詞や代名詞の屈折などはそこそこ残っているからだ.

したがって,古英語から現代英語への文法変化の潮流を特徴づける「総合から分析へ」は,数直線の0から100への大飛躍ではないということに注意しなければならない.印象的にいえば,数直線の30くらいから80くらいへの中程度の飛躍だということである.もちろん,これでも十分に劇的なシフトだとは思う.

「#191. 古英語,中英語,近代英語は互いにどれくらい異なるか」 ([2009-11-04-1]) や「#1816. drift 再訪」 ([2014-04-17-1]) で挙げた数直線らしき図からは,0から100への大飛躍が表現されているかのように読み取れるが,これも誇張である.これらの図はいずれもゲルマン語派に限定した諸言語間の相対的な位置を示したものであり,より広い類型論的な視点から作られた図ではない.世界の諸言語を考慮するならば,古英語から現代英語へのシフトの幅はいくぶん狭めてとらえておく必要があるだろう.

Smith (41) が「総合から分析へ」の相対化について次のように述べている.

Traditionally, the history of English grammar has been described in terms of the shift from synthesis to analysis, i.e. from a language which expresses the relationship between words by means of inflexional endings joined to lexical stems to one which maps such relationships by means of function-words such as prepositions. This broad characterization, of course, needs considerable nuancing, and can better be expressed as a comparatively short shift along a cline. Old English, in comparison with Present-day English, is comparatively synthetic, but nowhere near as synthetic as (say) non-Indo-European languages such as Present-day Finnish or Zulu, older Indo-European languages such as classical Latin --- or even earlier manifestations of Germanic such as 4th-century Gothic, which, unlike OE, regularly distinguished nominative and accusative plural forms of the noun; cf. OE hlāfas 'loaves' (both NOM and ACC), Go. hláibōs (NOM), hláibans (ACC). Present-day English is comparatively analytic, but not as analytic as (say) Present-day Mandarin Chinese; a 21st-century English-speaker still marks person, number and case, and sustains grammatical cohesion, with concord between verbal and pronominal inflexions, for instance, e.g. I love bananas beside she hates bananas.

「総合から分析へ」はキャッチフレーズとしてはとても良いが,上記の点に注意しつつ相対的に理解しておく必要がある.

・ Smith, Jeremy J. "Periods: Middle English." Chapter 3 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 32--48.

2020-05-01 Fri

■ #4022. 英語史における文法変化の潮流を一言でいえば「総合から分析へ」 [synthesis_to_analysis][inflection][morphology][unidirectionality][drift][terminology][typology]

英語の歴史は1500年以上にわたりますが,その間の文法変化の潮流を一言で表現するならば「総合から分析へ」に尽きます.もしテストで英語史の文法変化を概説しなさいという問いが出されたならば,このフレーズを一言書いておけば100点満点中及第点の60点は取れます(←本当のテストではそう簡単な話しではないですが,それくらい重要だという比喩として解釈してください).もう少し丁寧に答えるならば「英語は総合的な言語から分析的な言語へとシフトしてきた」となります.

英語は,古英語から中英語を経て近(現)代英語に至る歴史のなかで,言語の類型を逆転させてきました.古英語は総合的な (synthetic) 言語といわれ,近現代英語は分析的な (analytic) 言語といわれます.変化の方向は「総合から分析へ」 (synthesis to analysis) への一方向ということになります.

ですが,言語において「総合」や「分析」とはそもそも何のことでしょうか.あまり良い術語ではないと常々思っているのですが,長らく確立してしまっているので仕方なく使っています.ざっと説明しましょう.

言語における「総合」とは,語の内部構成に関する形態論的な指標のことです.総合的な言語では,語は典型的に語彙的な意味を表わす部品(語幹)と文法的な機能を担う部品(屈折語尾など)の組み合わせからなっており,後者には複数の文法機能が押し込められていることが多いです.それ以上分割できない1つの小さな屈折語尾に,複数の文法機能が「総合的」に詰め込められているというわけです(英単語の synthesis は,異なるものを1つの箱に詰め込んで統合するイメージです).

一方,「総合」に対して「分析」があります.分析的な言語では,語を構成するパーツの各々が典型的に1つの機能に対応しており,形態と機能の紐付けが一対一で単純です(英単語の analysis は,もつれ合った糸を一本一本解きほぐすイメージです).

例えば,古英語で「家々の」を意味した hūsa (hūs + -a) を考えてみましょう.語幹の hūs が語彙的意味「家」を担い,屈折語尾 -a が複数・所有格の文法機能を担っています.-a は形態的にはこれ以上分解できない最小単位ですが,そこに数と格に関する2つの情報が詰め込まれているわけですから,この語形は総合的な性質を示しているといえます.一方,現代英語で「家々の」に対応する表現は of houses となり,house- が語彙的意味「家」を担っている点は古英語と比較できますが,複数は -s 語尾によって,属格(所有格)は of によって表わされています.数と格の各々の機能が別々のパーツで表わされているわけですから,この語形は分析的といえます.

もちろん現代英語にも総合的な性質はそこかしこに観察されます.動詞の3単現の -s などは,その呼び名の通り,この1音からなる小さい部品のなかに3人称・単数・現在(・直説法)という複数の文法情報が詰め込まれており,すぐれて総合的です.また,人称代名詞でも I, my, me などのように語形を変化させることで異なる格を標示しているのも,総合的な性質を示すものといえます.しかし,名詞,代名詞,形容詞,動詞などの主要語類の語形について古英語と現代英語を比較してみるならば,英語が屈折語尾の衰退という過程を通じて,現代にかけて総合性を減じ,分析性を高めてきたことは疑いようのない事実です.

このように英語史には一般に「総合から分析」への流れが見られ,この流れの進み具合にしたがって時代を大きく3区分する方法が伝統的に採られてきました.古英語は屈折語尾の区別がよく保持されている「完全な屈折の時代」 (period of full inflection),中英語は屈折語尾は残っているものの1つの語尾に収斂して互いに区別されなくなってきた「水平化した屈折の時代」 (period of levelled inflection),そして近代英語は屈折語尾が概ね消失した「失われた屈折の時代」 (period of lost inflection) とされます.各々,総合的な時代,総合から分析への過渡期的様相を示す時代,分析的な時代と呼んでもよいでしょう.英語史にみられるこの潮流は,実はゲルマン語史や,ひいては印欧語史という時間幅においても等しく認められる遠大な潮流でもあります.

印欧諸語の歴史に広くみられる,屈折語尾の衰退によって引き起こされた総合的な性質の弱まりは「潮流」というにとどまらず,しばしば「偏流」 (drift) とみなされてきました.drift とは,アメリカの言語学者 Edward Sapir (150) が "Language moves down time in a current of its own making. It has a drift." と述べたのが最初とされます.そしてゲルマン語派の諸言語,とりわけ英語は,この偏流におおいに流されてきた言語の1つと評されてきました.

そもそもなぜ英語を筆頭として印欧諸語にこのような偏流が見られるのでしょうか.これは長らく議論されてきてきた問題ですが,いまだに未解決です.言語変化における偏流はランダムな方向の流れではなく,一定方向の流れを示します.しかも,短期間の流れではなく,数十世代の長きに渡って持続する流れです.不思議なのは,言語変化の主体であるはずの話者の各々が,言語を用いる際に過去からの言語変化の流れなど意識していないにもかかわらず,一定方向の言語変化の流れを推し進め,さらに同じ流れを次の世代へと引き継いでゆくことです.言語変化の偏流とは,話者の意識を超えたところで作用している,言語に内在する力なのでしょうか.それとも,原動力は別のところにあるのでしょうか.謎です.

偏流の原因はさておき,英語の文法が「総合から分析へ」変化してきたことは確かです.英文法の歴史の研究は,単純化していえば「総合から分析へ」という一貫した背骨に,様々な角度から整骨治療を施したり肉付けしたりしてきたものといっても過言ではないでしょう.

最後に,今回の話題に関連する過去のブログ記事のうち重要なものを以下に挙げておきます.是非お読みください.

・ 「#2669. 英語と日本語の文法史の潮流」 ([2016-08-17-1])

・ 「#522. 形態論による言語類型」 ([2010-10-01-1])

・ 「#685. なぜ言語変化には drift があるのか (1)」 ([2011-03-13-1])

・ 「#1816. drift 再訪」 ([2014-04-17-1])

・ 「#656. "English is the most drifty Indo-European language."」 ([2011-02-12-1])

・ 「#2626. 古英語から中英語にかけての屈折語尾の衰退」 ([2016-07-05-1])

・ Sapir, Edward. Language. New York: Hartcourt, 1921.

2020-01-21 Tue

■ #3921. スペリングミスの5種類の分類 [spelling][orthography][typology][levenshtein_distance]

「#3889. ネイティブがよく間違えるスペリング」 ([2019-12-20-1]) でネイティブの犯しがちなスペリングミスの例を挙げた.1993年の NFER (The National Foundation for Educational Research) による調査では,11--15歳のネイティブの子供が犯しやすいスペリングミスが明らかにされた.NFER はスペリングミスを以下の5種類に分類している(以下の引用と数値は Cook (124) より).

・ insertion of extra letters, such as the <l> added to 'until'

・ omission of letters, such as the <r> missing from 'occurring'

・ substitution of different letters, such as <a> instead of <i> in 'definate'

・ transposition of two letters, such as <ei> for <ie> in 'freind'

・ grapheme substitution involving more than two letters but only a single cause, for example when an equivalent according to sound correspondence rules is substituted for the usual form, as in 'thort' for 'thought'

5種類のミスの内訳をみてみると,insertion (17%), omission (36%), substitution (19%), transposition (5%), grapheme substitution (19%), その他 (3%) ということである.この数値を見ておよそそんなところだろうという印象だったが,grapheme substitution が予想よりも多かったので,ちょっとした発見だった.成人の数値はまた異なってくるかもしれないし,さらにネイティヴではなくL2学習者ならば,やはり別の数値が出るのではないかと疑われる.

もちろんL1, L2学習者にかかわらず,このスペリングミスの5種類の分類は単純明快で,一般的に利用できるように思われる.スペリングのミスのみならず,その変化や変異の類型にも役立つ分類だろう.

なお,スペリングの差異を測定する方法としては,ほかに "Levenshtein distance" (levenshtein_distance) というものもある.これについては「#3406. Levenshtein distance」 ([2018-08-24-1]),「#3399. 綴字の類似度計算機」 ([2018-08-17-1]),「#3397. 後期中英語期の through のワースト綴字」 ([2018-08-15-1]),「#3398. 中英語期の such のワースト綴字」 ([2018-08-16-1]) を参照.

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

2019-10-23 Wed

■ #3831. なぜ英語には冠詞があるのですか? [article][sobokunagimon][typology][linguistic_area][geolinguistics][information_structure][word_order][syntax][definiteness]

英語史の授業にて尋ねられた質問.まさに直球.答えるのが難しい.

まず英語史的にいえることは,古英語や中英語では,現代的な使い方での「冠詞」 (article) は未発達だったということです.the や a(n) という素材そのものは古英語からあったのですが,それぞれ現代風の定冠詞や不定冠詞としては用いられていませんでした.つまり,古英語にも the や a(n) という単語のご先祖様は確かにいたけれども,当時はまだ名詞に添えるべき必須の項目というステータスは獲得していなかったということです.

ということは,日々私たちが使い分けに苦労している現代英語の「冠詞」という項目は,英語の歴史の歩みのなかで,徐々に獲得されてきたものということになります.冠詞は英語の歴史の最初からあったわけではない.まず,この事実を押さえておく必要があります.

冠詞なるものが歴史のなかで獲得されてきたというのは,なにも英語に限りません.そもそも英語を含めたヨーロッパからインドに及ぶ多くの言語のルーツである印欧祖語には冠詞はありませんでした.しかし,印欧語族に属する古典ギリシア語,アルメニア語,アイルランド語という個別の言語をはじめ,ロマンス語派,ゲルマン語派,ケルト語派の諸言語やバルカン言語連合でも冠詞がみられることから,いずれも歴史の過程で冠詞を発達させてきたことがわかります(「#2855. 世界の諸言語における冠詞の分布 (1)」 ([2017-02-19-1]) を参照).

また,印欧語族から離れて世界の諸言語に目を向けてみても,冠詞という言語項目は世界各地に確認されます(全体としては少数派ではありますが).ただし,地理的にはヨーロッパ,アフリカ,南西太平洋などにある程度偏在しているようで,類型論や地理言語学の立場からは興味深い話題となっています.

さて,英語に話しを戻しましょう.古英語にも冠詞の種となるものはあったにせよ,なぜその後それが現代風の冠詞的な機能を発達させることになったのでしょうか.1つには,英語が中英語以降に語順を固定化させてきたという事実が関係しているように思われます.「#2856. 世界の諸言語における冠詞の分布 (2)」 ([2017-02-20-1]) でも述べたように「語順が厳しく定まっている言語では一般的に名詞的要素の置き場所を利用して定・不定を標示するのが難しいために,冠詞という手段が採用されやすいという事情がある」のではないかと考えられます.

定・不定とは,その表現の指しているものが文脈上話し手や聞き手にとって既知か未知か,特定されるかされないかといった区別のことです.談話の典型的なパターンは,定の要素をアンカーとし,それに不定の要素を引っかけながら新情報を導入していくというものですが,このような情報の流れは情報構造 (information_structure) と呼ばれます.言語は情報構造を標示するための手段をもっていると考えられますが,語順や冠詞もそのような手段の候補となります.語順が自由であれば,定の要素を先頭にもってきたり,不定の要素を後置するなどの方法を利用できるでしょう(cf. 「#3211. 統語と談話構造」 ([2018-02-10-1])).しかし,語順の自由度が低くなると別の手段に訴える必要が生じてきます.英語は中英語期にかけて語順の自由度を失っていった結果,情報構造を標示するための新たな道具として,素材として手近にあった the や a(n) などを利用したのではないかと考えられます.

ただし,これも1つの仮説にすぎません.標題の質問にズバリ答えているわけではなく,我ながらもどかしいところです.

冠詞の発生に関する統語理論上の扱いは,「#2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発」 ([2015-03-11-1]) を参照してください.関連して,英語史における語順の固定化について「#3131. 連載第11回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」」 ([2017-11-22-1]),「#3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」」 ([2017-12-21-1]),「#3733.『英語教育』の連載第5回「なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」」 ([2019-07-17-1]) をご覧ください.

2019-09-29 Sun

■ #3807. アフリカにおける言語の多様性 (1) [africa][world_languages][typology]

一説によると,世界の言語の約半数がアフリカで用いられているという.「#401. 言語多様性の最も高い地域」 ([2010-06-02-1]) で示されるように,アフリカには言語多様性の高い国々が多い.元来の多言語・他民族地域であることに加えて,近代以降,西欧宗主国の言語を受け入れてきたこともあり,アフリカの言語事情はきわめて複雑である(関連して「#2472. アフリカの英語圏」 ([2016-02-02-1]),「#3290. アフリカの公用語事情」 ([2018-04-30-1]) などを参照).

歴史を通じてアフリカが著しい言語多様性を示してきたことに関して,昨年改訂された『新書アフリカ史』の第1章に,次のような説明をみつけることができる (34--35) .

アフリカで使用されている言語の分類で最もポピュラーなものは,アメリカの言語学者グリーンバーグの分類である.彼はアフリカの言語を,コンゴ・コルドファン,ナイル・サハラ,アフロ・アジア,コイサンという四つの語族に分類した.そのうち,もっとも広範囲に分布しているのはコンゴ・コルドファン語族(いわゆるバンツー系諸語はここに含まれる)である.この系統の言語には,スワヒリ語,リンガ羅語,ズールー語,ヨルバ語など,サハラ以南のアフリカの主立った言語はたいてい含まれている.

こうして分類されたまったく別系統の言語が,アフリカではモザイク状に入り乱れて地域社会を形成している.その状況を指して「言語的混沌」と形容する言語学者もいるほどだ.何が混沌かというと,二〇〇〇を超える言語数もさることながら,同じ言語集団内で相互にコミュニケーション不能な方言グループが隣接していたり,まったく孤立した言語が遠く離れて類似していたりするからだ.そして一九世紀後半以降の植民地支配の進展と,それと二人三脚で浸透していったキリスト教の伝道活動は,ヨーロッパ列強の政治勢力による境界や,民衆の分断統治の手段として,もともと存在していた混沌状況をさらに深化させていった.

アフリカ社会内部の事情からみると,この混沌状況をつくりだした原因ははっきりしている.それはアフリカ人が行ってきた不断の移住のせいである.彼らは,一族を中心にして,土地を求め牧草を求めて移住を繰り返してきた.ときには難民となりときには他集団を襲撃しながら,アフリカの大地を移動し続けたのである.その結果,さまざまな小言語集団や方言集団が分立した.そして相互に異なる言語集団が,交流する過程で再び言語を変化させつつ,全体としての地域ネットワークをつくりあげていった.

ここでは,アフリカの言語的多様性の内的な主要因は「不断の移住」にあると述べられている.「不断の移住」が諸集団の「交流」を促し,今度はそれが言語の「変化」と様々な言語社会の「分立」とを促進したという理屈だ.この説明は分からないではないが,「交流」がむしろ諸言語の画一化につながるという主張もあることから,もっと詳しい解説が欲しいところである.

社会における人々の移動性や可動性 (mobility) が諸言語・諸方言の差異を水平化する方向に貢献するという議論については,「#591. アメリカ英語が一様である理由」 ([2010-12-09-1]),「#2784. なぜアメリカでは英語が唯一の主たる言語となったのか?」 ([2016-12-10-1]),「#3054. 黒死病による社会の流動化と諸方言の水平化」 ([2017-09-06-1]) を参照されたい.

・ 宮本 正興・松田 素二(編) 『新書アフリカ史 改訂版』 講談社〈講談社現代新書〉,2018年.

2019-08-20 Tue

■ #3767. 日本の帝国主義,アイヌ,拓殖博覧会 [history][linguistic_imperialism][ainu][typology][history_of_linguistics]

「#3603. 帝国主義,水族館,辞書」 ([2019-03-09-1]) の記事で,イギリス帝国(や大日本帝国)にとって,水族館やそこに展示される様々な生物は,自分たちが世界の海を支配していることを広くアピールする手段だったという議論をみた.安田敏朗(著)『金田一京助と日本語の近代』を読んでいて,よく似た議論に出くわした.日本が,帝国内に行なわれているアイヌ(語)を含めた様々な異質な民族や言語を展示することによって,帝国としての力をアピールしていたのではないかという見方だ.安田は,金田一京助もそのような観点からアイヌ(語)をとらえていたとみている.金田一の最初の本である訳書『新言語学』(1912年)の「自序」に,次のようにある(安田,p. 71--72 より孫引き).

〔漢字・漢文,欧米言語の学習という「苦行は」〕吾々に外国人には容易に得られない尊い資格をつけてゐる.それは,欧羅巴の学者の定説に拠ると,世界の諸国語は無慮数百千の多数に上るが,大観すると其の中に三つ(或は四つ)の大きな典型がある.曲折語・膠着語・孤立語これである.英語・仏蘭西語其の外白色人種の言語は,凡て曲折語に属し,支那語は孤立語に,日本語は膠着語に属する.

して見ると,種々様々な形態を採る世界言語の一般概念は,此の小島国に生れた日本〔人〕は,大人になる迄には自然に把持する様に出来てゐる.

尤も,四つの典型に観る場合には,前の三つの上に,抱合語といふものを加へる.抱合語の例を求めると,これも丁度日本には,アイヌという種族が話して国土の内に行はれてゐる.おまけに台湾には土着の熟蕃が孤立語を話してゐるので,日本といふ国はさながら世界各種の言語の見本を備へつけた,生きた図書館の観がある.実に言語研究の立場に於ては,日本人は生れ乍らに天与の特権をもってゐるものである.

つまり,日本は,帝国の領土を拡張したことにより,そのまま諸言語の博覧会というべき存在となったというわけである.博覧会とは,比喩的な意味だけで言っているわけではない.というのは,1912年10月に上野公園で「拓殖博覧会」が開かれ,そこでアイヌを含め熟蕃,ギリヤーク,オロチョン,朝鮮に関する見世物が実際に展示されたのである.そして,金田一は,展示されるべく東京にやってきたアイヌ語のインフォーマントたちを利用して,自らのアイヌ語研究を進めることができた.

帝国主義と言語学史には,思いのほか接点が多い.この件については「#3020. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (1)」 ([2017-08-03-1]),「#3021. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (2)」 ([2017-08-04-1]),「#3376. 帝国主義の申し子としての英語文献学」 ([2018-07-25-1]) も参照されたい.

・ 安田 敏朗 『金田一京助と日本語の近代』 平凡社〈平凡社新書〉,2008年.

2019-07-07 Sun

■ #3723. 音韻の有標性 [markedness][phonology][typology]

ある音韻が有標 (marked) か無標 (unmarked) かを決定する要因の問題,すなわち有標性 (markedness) を巡る指標の問題については,音韻論でも様々な議論がなされてきた.一般的に用いられている指標は,以下のものである(菅原,p. 136).

| 有標 | 無標 |

|---|---|

| 不自然,複雑,特異,予測不能 | 自然,単純,一般的,予測可能 |

| 少数の文法体系でしか許容されない | 多くの文法体系で許容される |

| 獲得時期が遅い | 獲得時期が早い |

| 言語障害で早期に失われる | 言語障害でも失われにくい |

| 無標なものの存在を示唆する | 有標なものによって存在を示唆される |

| 調音が難しい | 調音が容易 |

| 知覚的により目立つ | 知覚的に目立たない |

表の5番目の「無標なものの存在を示唆する」「有標なものによって存在を示唆される」がやや理解しにくいかもしれないので解説しておく.たとえば音節型に関して様々な言語から事例を集めると,母音だけの音節 (V) と,子音と母音からなる音節 (CV) とでは,前者が後者よりも有標であることがわかる.というのは,ほとんどの言語において V があれば必ず CV もあるからだ.しかし,逆は必ずしも真ならずであり,CV があるからといって V もあるとは限らない.換言すれば,V の存在は CV の存在を示唆するが,CV の存在は V の存在を必ずしも示唆しないということだ.このような関係は含意的普遍性 (implicational universal) と呼ばれる.

言語における有標性の問題については,「#550. markedness」 ([2010-10-29-1]),「#551. 有標・無標と不規則・規則」 ([2010-10-30-1]) でも扱ったので,そちらも参照.

・ 菅原 真理子 「第6章 最適性理論」菅原 真理子(編)『音韻論』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.133--57頁.

2019-07-03 Wed

■ #3719. 日本語は開音節言語,英語は閉音節言語 [typology][syllable][phonology][markedness][japanese]

母音で終わる音節を開音節 (open syllable),子音で終わる音節を閉音節 (closed syllable) と呼ぶ.開音節をもたない言語はないが,閉音節をもたない言語はありうるので,音節のタイプとしては前者が無標,後者が有標ということになる.

日本語では撥音や促音という形をとって閉音節もあるにはあるが,音節の圧倒的多数(90%ほど)は開音節である(川越,p. 55).タイプとしては,典型的な開音節言語 (open syllable language) と呼んでよいだろう.他の開音節言語としては,イタリア語,スペイン語,フィジー語,ヨルバ語などが挙げられる.

一方,英語は閉音節が非常に多いので,タイプとしては閉音節言語 (closed syllable language) とみなしてよい.川越 (55) によると,基礎語彙850語でみると,85%が閉音節だという.他の開音節言語としては,中国語や朝鮮語が挙げられる.

無標の特徴をもつ言語を母語とする者が,有標の特徴をもつ言語を第2言語として学習しようとする際には,しばしば困難が伴う.たとえば,日本語母語話者は閉音節に不慣れなため,閉音節言語である英語を習得する際に難しさを感じるだろう.

なお,英語は閉音節言語とはいっても,「#1440. 音節頻度ランキング」 ([2013-04-06-1]) で示されるように,音節のトークン頻度でいえば開音節の占める割合は決して少なくないことを付言しておきたい.

・ 川越 いつえ 「第2章 音節とモーラ」菅原 真理子(編)『音韻論』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.30--57頁.

2019-04-19 Fri

■ #3644. 現代英語は stress-timed な言語だが,古英語は syllable-timed な言語? [prosody][phonology][stress][vowel][typology][syllable][poetry]

「#1647. 言語における韻律的特徴の種類と機能」 ([2013-10-30-1]) でみたように,英語は stress-timed なリズム,日本語は syllable-timed (or mora-timed) なリズムをもつ言語といわれる.前者は強勢が等間隔で繰り返されるリズムで,後者は音節(モーラ)が等間隔で繰り返されるリズムである.英語に近隣の言語でいえばドイツ語は stress-timed で,フランス語やスペイン語は syllable-timed である.

このように共時的な類型論の観点からは諸言語をいずれかのリズムかに振り分けられるが,通時的にみると各言語のリズムは不変だったのだろうか,あるいは変化してきたのだろうか.

英語に関していえば,ある見方からは確かに変化してきたといえる.現代英語の stress-timed リズムの基盤にあるのは曖昧母音 /ə/ の存在である.強勢のある明確な音価と音量をもつ母音と,弱く短く発音される曖昧母音とが共存しているために,前者を核とした韻律の単位が定期的に繰り返されることになるのだ.しかし,古英語では曖昧母音が存在しなかったので,stress-timed リズムを成立させる基盤が弱かったことになる.古英語はむしろ syllable-timed リズムに近かったともいえるのである.Cable (23--24) の議論を聞こう.

To begin with, Old English did not have reduced vowels. The extensive system of inflectional endings depended on the full values of the short vowels, especially [ɑ], [ɛ], [u], and [ɔ]; and in polysyllabic words these and other short vowels were not reduced to schwa. The surprising effect is that in its lack of reduced vowels Old English can be said to have similarities with the phonological structure of a syllable-based language like Spanish. In this respect, both Old English and Spanish differ from Late Middle English and Modern English. Consequently, Old English can be hypothesized to have more of the suprasegmental structure of syllable-based languages---that is, the impression of syllable-timing---despite our thinking of Old English as thoroughly Germanic and heavily stressed.

Cable は,古英語が完全な syllable-timed な言語だと言っているわけではない.強勢ベースのリズムの要素もあるし,音節ベースのそれもあるとして,混合的なリズムだと考えている.上の節に続く文章も引用しておこう.

These deductions and hypotheses from theoretical and experimental phonology are supported in the most recent studies of the meter of Old English poems. Beowulf has never been thought of as a poem in syllabic meter. Yet the most coherent way to imagine Old English meter is as a precisely measured mix of "accentual" elements (as the meter has traditionally been understood), "syllabic" elements (which may seem more appropriate for French verse), and "quantitative" elements (which are most familiar in Greek and Latin). (Cable 24)

・ Cable, Thomas. "Restoring Rhythm." Chapter 3 of Approaches to Teaching the History of the English Language: Pedagogy in Practice. Introduction. Ed. Mary Heyes and Allison Burkette. Oxford: OUP, 2017. 21--28.

2019-03-19 Tue

■ #3613. 今後の言語変化論の課題 --- 通時的タイポロジーという可能性 [language_change][methodology][typology][diachrony][contact][speed_of_change][hisopra][contrastive_language_history]

『言語の事典』をパラパラめくっていて「言語変化」の章の最後に「通時的タイポロジー」という節があった.英語でいえば,"diachronic typology" ということだが,あまり聞き慣れないといえば聞き慣れない用語である.読み進めていくと,今後の言語変化論にとっての課題が「通時的タイポロジー」の名の下にいくつか列挙されていた.主旨を取り出すと,以下の4点になろうか.

(1) 19世紀以来の歴史言語学(特に比較言語学)は,分岐的変化に注目しすぎるあまり,収束的変化を軽視してきたきらいがある

(2) 斉一論を採用するならば,共時態におけるタイポロジーを追究することによって通時態におけるタイポロジーの理解へと進むはずである

(3) 言語変化の速度という観点が重要

(4) 言語変化しにくい特徴に注目してタイポロジーを論じる視点が重要

いずれも時間的・空間的に広い視野をもった歴史言語学の方法論の提案である.それぞれを我流に解釈すれば,(1) は歴史言語学における言語接触の意義をもっと評価せよ,ということだろう.

(2) の斉一論 (uniformitarian_principle) に基づく主張は「通時タイポロジー」の理論的基盤となり得る強い主張だが,言語変化の様式の普遍性を目指すと同時に,そこではすくい取れない個別性に意識的に目を向ければ,それは「通時対照言語学」に接近するだろう.こちらも可能性が開けている.

(3) と (4) は関連するが,言語変化しやすい(あるいは,一旦変化し始めたら素早く進行するもの)か否かという観点から,言語項や諸言語を分類してみるという視点である.これは確かに新しい視点である.本ブログでも,言語変化の速度については speed_of_change や schedule_of_language_change で様々に論じてきたが,おおいに可能性のある方向性ではないかと考えている.

タイポロジー(類型論)と対照言語学という2分野は,力点の置き方の違いがあるだけで実質的な関心は近いと見ているが,そうすると「通時的タイポロジー」と「通時的対照言語学」も互いに近いことになる.これらは,近々に開催される HiSoPra* の研究会でこれまで提起されてきた「対照言語史」の考え方にも近い.

・ 乾 秀行 「言語変化」『言語の事典』 中島 平三(編),朝倉書店,2005年.560--82頁.

2019-01-12 Sat

■ #3547. 文字体系の原理,3種 [writing][grammatology][grapheme][alphabet][typology]

古今東西の文字の種類について,「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1]),「#2341. 表意文字と表語文字」 ([2015-09-24-1]),「#2344. 表意文字,表語文字,表音文字」 ([2015-09-27-1]),「#3443. 表音文字と表意文字」 ([2018-09-30-1]) などで話題にしてきた.

英語のアルファベットは原則として表音文字,とりわけ単音文字といってよいが,綴字としてみれば表語文字(正確には表形態素文字)に近いという点で混合的な性質をもっている.漢字は,典型的な表語文字と称されるが,ときに表音的な用いられ方もする.どの文字体系も,純粋に表音なり表語なりという単一の機能を担っているわけではなく,いずれも混合的ととらえるべきである.あくまで各原理の配分バランスの問題とみてよいだろう.

上で「機能」とか「原理」とか呼んできたものは,「表音」と「表語(あるいは表形態素)」の2種類につきるだろうか.いや,もう1つありそうに思われる.それは「歴史」あるいは「伝統」である.どういうことかというと,ソシュールと並ぶ構造主義言語学の先駆者 Jan Baudouin de Courtenay が "phonetic", "etymological", "historical" の3つを,文字体系における3つの原理として,つまり正書法の決定要因として挙げているのだ (Rutkowska 206) .これらは,換言すれば "pronunciation", "origin", "tradition" である.

2つめの "etymological/origin" とは,共時的に引きつけていえば表語・表形態素機能を指しているといってよい.そして,3つめの "historical/tradition" とは,共時的な表音・表語機能としては説明できない,その他の一切合切の綴字現象を説明するための(最後の)手段を指す.クルトネは,共時的にみて不規則なものを,この第3の箱に投げ込むということだ.

なるほど,「不規則」や「説明不能」といってしまっては身も蓋もないところを,「歴史」や「伝統」といえばスマートに聞こえるから,ものは言いようである.私が翻訳した『スペリングの英語史』の著者 Simon Horobin も,英語の綴字には「歴史」と「伝統」が宿っていると主張して筆を下ろすのだが,これも皮肉な見方をすれば「不規則」とか「無秩序」の体のよい言い換えなのかもしれない.

ただ,「ものは言いよう」ということも,それ自身が1つのものの言いようなのであって,別の言い方をすれば「見方の転換」なのである.文字体系が完璧な共時的機能を有する機構であるとする構造主義的な見方自体が,偏っているのだろう.おそらく文字体系の何割かは通時的な産物としてしか説明できず,歴史と伝統が生み出したものと考えざるをえない代物なのだろうと思う.

・ Rutkowska, Hanna. "Orthography." Chapter 11 of The History of English. 1st vol. Historical Outlines from Sound to Text. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 201--17.

2018-12-29 Sat

■ #3533. 名詞 -- 形容詞 -- 動詞の連続性と範疇化 [prototype][category][pos][noun][verb][adjective][typology][conversion]

大堀 (70) は,語彙カテゴリー(いわゆる品詞)の問題を論じながら,名詞 -- 形容詞 -- 動詞の連続性に注目している.一方の極に安定があり,他方の極に移動・変化がある1つの連続体という見方だ.

語彙カテゴリーが成り立つ基盤は,知覚の上で不変の対象と,変化をともなう過程との対立に見出すことができる.つまり,一方では時間の経過の中で安定した対象があり,もう一方ではその移動や変化の過程が知覚される.こうした対立をもとに考えると,名詞のプロトタイプは,変化のない安定した特性をもった対象である.指示を行うためには,明瞭な輪郭をもち,恒常性のある物体であることが基本となる.これに対し,動詞のプロトタイプは,状態の変化という特性をもった過程である.叙述を行うのは,際立った変化がみとめられた場合が主であり,それは典型的には行為の結果として現れるからである.談話の中での機能という点からこれを見れば,「名詞らしさ」は談話内で一定の対象を続けて話題にするための安定した背景を設け,「動詞らしさ」は時間の中での変化によって起きる事態の進行を表すはたらきをもつ.

このように考えると,類型論的に形容詞が名詞らしさと動詞らしさの間で「揺れ」を示す,あるいは自立したカテゴリーとしては限られたメンバーしかもたないことが多いという点は,形容詞がもつ用法上の特性から説明されると思われる.形容詞は修飾的用法(例:「赤いリンゴ」)と叙述的用法(例:「リンゴは赤い」)を両方もっており,前者は対象の特定を通じて「名詞らしさ」の側に,後者は(行為ではないが)性質についての叙述を通じて「動詞らしさ」の側に近づくからである.そして概念的にプロトタイプから外れたときには,名詞や動詞からの派生によって表されることが多くなる.

形容詞が名詞と動詞に挟まれた中間的な範疇であるがゆえに,ときに「名詞らしさ」を,ときに「動詞らしさ」を帯びるという見方は説得力がある.その違いが,修飾的用法と叙述的用法に現われているのではないかという洞察も鋭い.また,言語類型論的にいって,形容詞というカテゴリーは語彙数や文法的振る舞いにおいて言語間の異なりが激しいのも,中間的なカテゴリーだからだという説明も示唆に富む(例えば,日本語では形容詞は独立して述語になれる点で動詞に近いが,印欧諸語では屈折形態論的には名詞に近いと考えられる).

上のように連続性と範疇化という観点から品詞をとらえると,品詞転換 (conversion) にまつわる意味論やその他の傾向にも新たな光が当てられるかもしれない.

・ 大堀 壽夫 『認知言語学』 東京大学出版会,2002年.

2018-12-28 Fri

■ #3532. 認知言語学成立の系譜 [cognitive_linguistics][history_of_linguistics][generative_grammar][typology][anthropology]

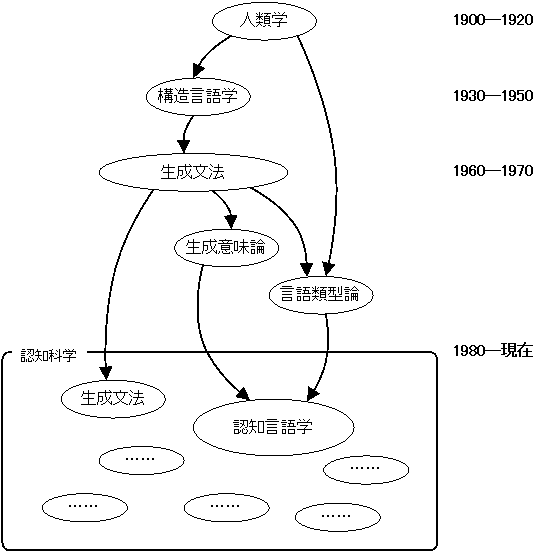

1980年代以降,勢いのある認知言語学.この新しい言語学が成立した背景には,様々な学問的発展と関与があった.大堀 (8) の分かりやすい図を再現しよう.

元祖ともいえるインプットは,Franz Boaz や Edward Sapir に代表される人類学の影響を受けた言語学である.文化と言語の関係に光を当てた言語相対論の思想は,認知言語学の言語観と調和するところが多い.

その人類学の影響下で生まれたのがアメリカ構造主義言語学である.意味を捨象し,形式の分析を第1の課題として置いた.そこでは言語は自律的なものとしてとらえられ,人の知識や能力から独立したものとして把握された.

1950年代末,アメリカ構造主義言語学を置き換えたのは,Noam Chomsky の生成文法だった.言語を人の知識としてとらえなおし,統語論を数理モデルにより体系化することに功績があった.しかし,意味を軽視し,言語知識を他の知識とは関与しない自律的なものとしてとらえているという点では,構造言語学と異なるところがなかった.

言語知識の自律性に疑問を抱いた派閥が生成意味論を唱え「言語学戦争」が生じたが,この派閥こそが後の認知言語学の立ち上げメンバーとなる.1980年代後半,理論上の指導者として,George Lakoff と Ronald W. Langacker が重要な成果を出し,1990年には国際学会を形成した.

認知言語学のもう1つの影響源は,1970年代後半からの言語類型論の興隆である.諸言語の比較・対照を通じて,言語の法則性の背後にある動機づけについての関心が高まり,認知言語学に刺激を与えた.

現在,認知言語学は広い認知科学のなかに包摂される1領域という位置づけである.また,その領域内部にも様々な立場があり,1つの名前でくくってよいものかという見方もある.しかし,歴史言語学や言語変化論などにも少なからぬインパクトを与えるようになってきており,1つの潮流を形成していることは間違いない

関連して「#2835. 構造主義,生成文法,認知言語学の3角形」 ([2017-01-30-1]) も参照.

・ 大堀 壽夫 『認知言語学』 東京大学出版会,2002年.

2018-07-10 Tue

■ #3361. 「名前動後」の出現は英語形態論史における小さな逆流 [diatone][typology][morphology][conversion][stress]

récord (名詞)と recórd (動詞)のように,名詞と動詞を掛けもつ2音節語において強勢位置が「名前動後」となる現象 (diatone) について「#803. 名前動後の通時的拡大」 ([2011-07-09-1]),「#804. 名前動後の単語一覧」 ([2011-07-10-1]) などで取り上げてきた.「名前動後」を示す単語は16世紀後半から現代にかけて徐々に増えてきたが,この問題を,連日取り上げてきた英語形態論の類型的なシフトという観点から眺めてみるとおもしろい (cf. [2018-07-07-1], [2018-07-08-1], [2018-07-09-1]) .英語形態論は概略としては古英語から現代英語にかけて stem-based morphology → word-based morphology とシフトしてきたと解釈できるが,「名前動後」はこの全般的な潮流に対する小さな逆流とみることもできるからだ.

record の例で考えていくと,中英語では名詞は recórd,動詞は recórd(en) であり,強勢位置は第2音節で一致していた.動詞の語尾 -en は消失しかかっていたが,その有無にかかわらず名詞・動詞ともに recórd という共通にして不変の語幹をもっていたので,両語の関係は事実上の品詞転換 (conversion) という形態過程により生じたものと考えることができる.ここで作用している形態論は,word-based morphology といってよいだろう.

ところが,16世紀後半以降に名詞において強勢移動が生じたために,それまで共有されていた1つの語幹が,名詞語幹 récord と動詞語幹 recórd の2つに分かれることになった(現代の音形はそれぞれ /ˈrɛkəd/, /rɪˈkɔːd/).いまや可変の語幹に基づく stem-based morphology が機能していることになる.

英語形態論の歴史は,全般的な潮流としては stem-based morphology → word-based morphology と解釈できるが,歴史の各段階で生じてきた個々の変化の結果として,部分的に word-based morphology → stem-based morphology の逆流を示すものもありうるということだろう.「古英語は stem-based morphology の時代,現代英語は word-based morphology の時代」のようにカテゴリカルに分類するのではなく,混在の程度の問題としてとらえるのが妥当である.

2018-07-08 Sun

■ #3359. 印欧祖語は語根ベース,ゲルマン祖語は語幹ベース,古英語以降は語ベース (2) [synthesis_to_analysis][indo-european][germanic][oe][morphology][typology]

昨日の記事 ([2018-07-07-1]) に引き続いての話題.Kastovsky の提案する類型論の見方によれば,英語形態論の歴史は概略的に root-based morphology (印欧祖語)→ stem-based morphology (ゲルマン祖語)→ word-based morphology (古英語以降)ととらえることができる.

ただし,古英語期など過渡期においては新旧のタイプが共存しているために,いずれか1つの類型にきっちりはめられるというわけではなく,あくまでグラデーションとしてとらえるべき問題だろう.現代英語ですら強変化動詞の語幹交替は stem-based morphology を示すし,借用語に典型的な sane : sanity, serene : serenity, Japán : Jàpanése などの語幹交替も同様である (cf. 「#3341. ラテン・フランス借用語は英語の強勢パターンを印欧祖語風へ逆戻りさせた」 ([2018-06-20-1])) .

Kastovsky (129) より,この類型的シフトの潮流に関する濃密な要約文を引用しよう.

Modern English morphology is the result of a long-range typological restructuring, triggered by phonological changes in connection with the emergence of the Germanic language family, leading to an erosion of unstressed final syllables. As a result, the originally root-based morphology became stem-based and finally word-based. Also morphology was originally characterized by pervasive phonologically conditioned morphophonemic alternations, which gradually became morphologically conditioned, because of phonological changes. This was replaced by a simplified system with base invariancy and phonologically conditioned alternations of inflectional endings as a default case characterizing the regular inflection of nouns, verbs and adjectives. The irregular patterns continue properties of the original system and can be interpreted as stem-based with morphologically conditioned alternations of the base form. This is also true of many non-native word-formation patterns, which have been borrowed from stem-based languages such as French, Latin or Greek and have re-introduced base alternation into English derivational morphology.

実に視野が広い.通時的な比較言語学的視点と共時的な類型論的視点とを合わせた「歴史類型論」とでもいうべき広角の観点をもっているのだろう.

・ Kastovsky, Dieter. "Linguistic Levels: Morphology." Chapter 9 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 129--47.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow