2018-07-07 Sat

■ #3358. 印欧祖語は語根ベース,ゲルマン祖語は語幹ベース,古英語以降は語ベース (1) [synthesis_to_analysis][indo-european][germanic][oe][morphology][typology]

「#3340. ゲルマン語における動詞の強弱変化と語頭アクセントの相互関係」 ([2018-06-19-1]) と「#3341. ラテン・フランス借用語は英語の強勢パターンを印欧祖語風へ逆戻りさせた」 ([2018-06-20-1]) で引用・参照した Kastovsky の論考では,印欧祖語からゲルマン祖語を経て現代英語に至るまでの(拡大版)英語史において,形態論 (morphology) の類型的な変化が生じてきたことが主張されている.通常,統語形態論における類型的な変化といえば「総合から分析へ」 (synthesis_to_analysis) のシフトが思い浮かぶが,それとは関連しつつも独立した潮流として root-based morphology → stem-based morphology → word-based morphology という類型的な変化が見られるという.それぞれについて Kastovsky (131) の説明を引こう.

a) word-based morphology: The base form can function as a word (free from) in an utterance without the addition of additional morphological (inflectional or derivational) material, e.g. ModE cat(-s), cheat(-ed), beat(-ing), sleep(-er).

b) stem-based morphology: The base form does not occur as an independent word, but requires additional inflectional and/or derivational morphological material in order to function as a word. It is a bound form (= stem), cf. OE luf- (-ian, -ast, -od-e, etc.), luf-estr-(-e) 'female lover', Grmc. *dag-(-az) 'day, NOM SG', ModE scient-(-ist) vs. science, dramat-(-ic) vs. drama, ast-ro-naut, tele-pathy; thus luf-, luf-estr-, *dag-, dramat-, ast-, -naut, tele-, -pathy are stems.

c) root-based morphology: Here the input to morphological processes is even more abstract and requires additional morphological material to become a stem, to which the genuinely inflectional endings can be added in order to produce a word.

形態論のこのような類型を念頭に,Kastovsky (132) は root-based morphology (印欧祖語)→ stem-based morphology (ゲルマン祖語)→ word-based morphology (古英語以降)という緩やかな潮流を指摘している.

The ultimate starting point of English was a root-based morphology (indo-European), which became stem-based in the transition to Germanic. In the transition from Germanic to Old English, inflection became partly word-based, and this eventually became the dominant typological trait of Modern English.

実際には古英語ではまだ stem-based morphology が濃厚で,word-based morphology の気味が多少みられるようになってきた段階にすぎないが,大きな流れとしてとらえるのであれば word-based morphology を示す最初期段階とみなすこともできるだろう.英語形態論の歴史を大づかみする斬新な視点である.

・ Kastovsky, Dieter. "Linguistic Levels: Morphology." Chapter 9 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 129--47.

2018-03-26 Mon

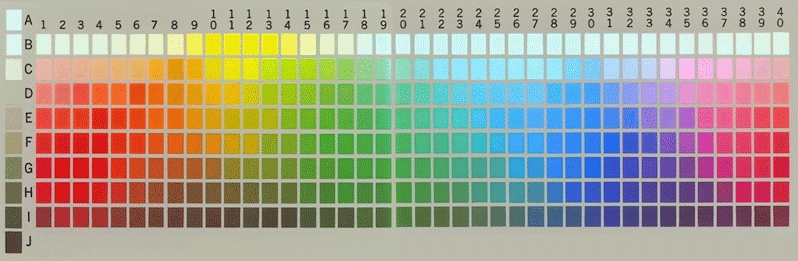

■ #3255. The World Color Survey [bct][link][typology]

「#2103. Basic Color Terms」 ([2015-01-29-1]),「#3153. 英語史における基本色彩語の発展」 ([2017-12-14-1]),「#3154. 英語史上,色彩語が増加してきた理由」 ([2017-12-15-1]) で紹介したように,基本色彩語 (Basic Color Term) に関する研究は,Berlin and Kay の刺激的な論考が発表されて以降,活発に展開してきた.色彩語研究の窓口である The World Color Survey のサイトからは,関連する論文やデータアーカイヴへのアクセスを含む種々のリンクが張られている.

色彩語研究は,たいてい Berlin and Kay の掲げた言語普遍性に関わる2つの仮説を検証する目的で行なわれてきた.その2つの仮説とは以下のものである(上記HPより).

(1) the existence of universal constraints on cross-language color naming, and

(2) the existence of a partially fixed evolutionary progression according to which languages gain color terms over time.

(1) は色彩語に関する共時的な制約を明らかにし,(2) は通時的な発展の順序の普遍性を求めることである.いずれも言語類型論や対照言語学にも深く関係する.より詳しい趣旨や方法論については,Statistical tests of cross-language color naming に明記されている.

・ Berlin, Brent and Paul Kay. Basic Color Terms. Berkeley and Los Angeles: U of California P, 1969.

2017-12-07 Thu

■ #3146. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (1) [terminology][comparative_linguistics][family_tree][methodology][typology][borrowing][linguistics][sobokunagimon]

歴史言語学において,共通祖語をもつ言語間の発生・発達関係は "genetic relationship" と呼ばれる.本来生物学に属する "genetics" という用語を言語に転用することは広く行なわれ,当然のものとして受け入れられてきた.しかし,真剣に考え出すと,それが何を意味するかは,まったく自明ではない.この用語遣いの背景には様々な前提が隠されており,しかもその前提は論者によって著しく異なっている.この問題について,Noonan (48--49) が比較的詳しく論じているので,参照してみた.今回の記事では,言語における遺伝的関係とは何かというよりも,何ではないかということを明らかにしたい.

まず力説すべきは,言語の遺伝的関係とは,その話者集団の生物学的な遺伝的関係とは無縁ということである.現代の主流派言語学では,人種などの遺伝学的,生物学的な分類と言語の分類とは無関係であることが前提とされている.個人は,どの人種のもとに生まれたとしても,いかなる言語をも習得することができる.個人の習得する言語は,その遺伝的特徴により決定されるわけではなく,あくまで生育した社会の言語環境により決定される.したがって,言語の遺伝的関係の議論に,話者の生物学的な遺伝の話題が入り込む余地はない.

また,言語類型論 (linguistic typology) は,言語間における言語項の類似点・相違点を探り,何らかの関係を見出そうとする分野ではあるが,それはあくまで共時的な関係の追求であり,遺伝的関係について何かを述べようとしているわけではない.ある2言語のあいだの遺伝的関係が深ければ,言語が構造的に類似しているという可能性は確かにあるが,そうでないケースも多々ある.逆に,構造的に類似している2つの言語が,異なる系統に属するということはいくらでもあり得る.そもそも言語項の借用 (borrowing) は,いかなる言語間にあっても可能であり,借用を通じて共時的見栄えが類似しているにすぎないという例は,古今東西,数多く見つけることができる.

では,言語における遺伝的関係とは,話者集団の生物学的な遺伝的関係のことではなく,言語類型論が指摘するような共時的類似性に基づく関係のことでもないとすれば,いったい何のことを指すのだろうか.この問いは,歴史言語学においてもほとんど明示的に問われたことがないのではないか.それにもかかわらず日常的にこの用語が使われ続けてきたのだとすれば,何かが暗黙のうちに前提とされてきたことになる.英語は遺伝的にはゲルマン語派に属するとか,日本語には遺伝的関係のある仲間言語がないなどと言うとき,そこにはいかなる言語学上の前提が含まれているのか.これについて,明日の記事で考えたい.

・ Noonan, Michael. "Genetic Classification and Language Contact." The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010. 2013. 48--65.

2017-11-22 Wed

■ #3131. 連載第11回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」 [link][notice][word_order][syntax][typology][world_languages][inflection][japanese][rensai][sobokunagimon]

11月20日付けで,英語史連載企画「現代英語を英語史の視点から考える」の第11回の記事「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」が公開されました.英語の語順に関する大きめの話題なので,2回にわたって連載する予定です.今回はその前編となります.

前編の概要は以下の通りです.日本語と英語における S, V, O の3要素の語順の違いを取っ掛かりとして,言語における「基本語順」に注目します.言語類型論の知見によれば,世界の諸言語における基本語順を調べると,実は日本語型の SOV が最も多く,次いで現代英語型の SVO が多いという分布が明らかとなります.ところが,英語も古英語まで遡ると,SVO のほか,SOV, VSO など様々な語順が可能でした.つまり,現代的な語順決め打ちではなく,比較的自由な語順が許されていたのです.それは,名詞,形容詞,冠詞,動詞などの語尾を変化させる「屈折」 の働きにより,文中のどの要素が主語であるか,目的語であるか等が明確に示され得たからです.語順に頼らずとも,別の手段が用意されていたということになります.要素間の統語関係を標示するのに語順をもってするか,屈折をもってするかは確かに大きな違いではありますが,いずれが優れている,劣っているかという問題にはなりません.現に英語は歴史の過程で語順の比較的自由な言語から SVO 決め打ちの言語へとシフトしてきたわけですが,そのシフト自体を優劣の観点から評価することはできないのです.

前編の最後では,「なぜ英語はSVOの語順なのか?」という素朴な疑問を,通時的な視点から「なぜ英語は屈折重視型から語順重視型の言語へと切り替わり,その際になぜ基本語順はSVOとされたのか?」とパラフレーズしました.この疑問の答えについては,来月公開の後編にご期待ください.

SOV, SVO などの語順に関しては,「#137. 世界の言語の基本語順」 ([2009-09-11-1]),「#3124. 基本語順の類型論 (1)」 ([2017-11-15-1]),「#3125. 基本語順の類型論 (2)」 ([2017-11-16-1]),「#3128. 基本語順の類型論 (3)」 ([2017-11-19-1]),「#3129. 基本語順の類型論 (4)」 ([2017-11-20-1]) の記事もどうぞ.

2017-11-20 Mon

■ #3129. 基本語順の類型論 (4) [word_order][syntax][typology][world_languages][map][geography][linguistic_area]

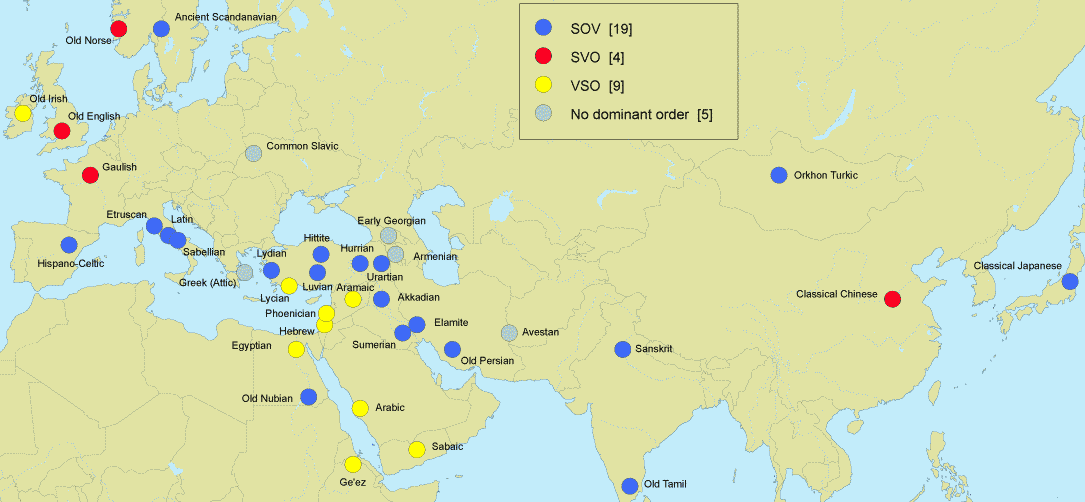

昨日の記事「#3128. 基本語順の類型論 (3)」 ([2017-11-19-1]) を受けて,S, V, O に関して基本語順を示す言語の地理的分布について考えてみたい.この話題は,"Order of Subject, Object and Verb" by Matthew S. Dryer の2節 "Geographical distribution of the dominant-order types" で扱われているので,以下,その部分をもとに説明する.昨日の記事 ([2017-11-19-1]) の地図も合わせて参照されたい.

最も多い SOV 言語は世界中にちらばっているが,とりわけ東南アジアを除くアジア全域に顕著である.ニューギニア,オーストラリア,南北アメリカ大陸にも広く分布している.2番目に多い SVO は,サハラ砂漠以南のアフリカ,中国から東南アジアにかけての地域,そしてヨーロッパや地中海付近に広くみられる.3番目の VSO も分布がちらばっているが,東アフリカ,北アフリカ,西ヨーロッパのケルト系諸語,ポリネシアにはある程度の集中がみられる.

同節には,歴史上の様々な段階での基本語順をフラットにまとめた興味深いユーラシア大陸の地図も掲載されている(以下に示す).

ヨーロッパや地中海付近では現在でこそ SVO が多いが,古い時代で考えるとむしろ SOV が優勢だったことがわかる(ラテン語やエトルリア語など).また,現在と異なり,セム系諸語の集まる地域において,かつて VSO が広くみられた点も指摘しておこう.基本語順の地理的分布というものは,時間のなかで相当に変わるもののようだ.言語の基本語順の変化については,「#3127. 印欧祖語から現代英語への基本語順の推移」 ([2017-11-18-1]) を参照.

2017-11-19 Sun

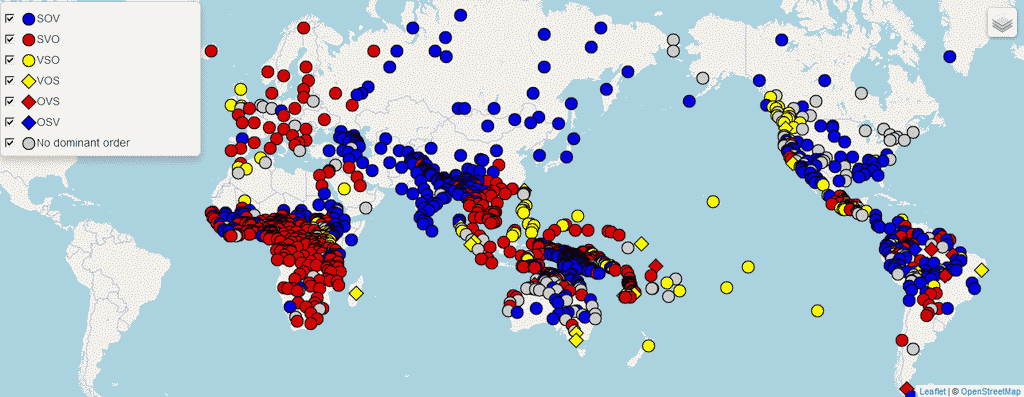

■ #3128. 基本語順の類型論 (3) [word_order][syntax][typology][world_languages][map][linguistic_area]

「#137. 世界の言語の基本語順」 ([2009-09-11-1]),「#3124. 基本語順の類型論 (1)」 ([2017-11-15-1]),「#3125. 基本語順の類型論 (2)」 ([2017-11-16-1]) に続いて,S, V, O の基本語順の話題.

「#2786. 世界言語構造地図 --- WALS Online」 ([2016-12-12-1]) で紹介した The World Atlas of Language Structures (WALS Online) に,S, V, O の語順についての専門的な解説がある."Order of Subject, Object and Verb" by Matthew S. Dryer と題するその解説によると,諸言語は,厳格な語順 (rigid order) をもつ言語と柔軟な語順 (flexible order) をもつ言語に大きく2分される.後者については,柔軟な語順をもつとはいえ,頻度や語用論的な中立性という観点から基本語順 (dominant order) とみなせるものをもつ場合も多い.また,3要素のうち V の位置については比較的柔軟だが,S と O の相対的位置は決まっているというような「半柔軟」と呼ぶべき語順を示すものもある.しかし,明らかな基本語順を示さない言語も存在することは事実である(例えば,北オーストラリアの Gunwinyguan).さらに,ドイツ語やオランダ語のように主節では SVO が,従属節では SOV が原則だが,いずれがより統語的に基本的かは自明でなく,基本語順を一意に定められないようなケースもある.

上記のように基本語順の類型論は複雑であり,基本語順の決定に関して様々な問題が生じるが,大雑把に分類して世界地図上にプロットしたのが Feature 81A: Order of Subject, Object and Verb である(以下に再掲).統計表も掲げる.

| SOV | 565 |

|---|---|

| SVO | 488 |

| VSO | 95 |

| VOS | 25 |

| OVS | 11 |

| OSV | 4 |

| No dominant order | 189 |

"No dominant order" は,先に述べたように基本語順が一意に定まらない言語の寄せ集めなので数としては多くなっている.それを除いた上で,比率として考えれば,トップの SOV が47.56%,2位の SVO が 41.08%,3位の VSO が 8.00% となり,この3つのみで95.64%をカバーする.やはり日本語型の SOV 言語は最多なのである.

2017-11-18 Sat

■ #3127. 印欧祖語から現代英語への基本語順の推移 [word_order][syntax][typology][indo-european][germanic]

昨日の記事「#3126. 人名語順の類型論」 ([2017-11-17-1]) で,印欧祖語の基本語順が SOV だった可能性に言及した.この問題については白熱した議論はあるものの,Lass (218) も同説を採っている.Lass は,印欧祖語のみならずゲルマン祖語においても,SOV の基本語順が存続していたと考えている.

It seems likely that PIE was basically SOV, though the daughter languages show a wide variety of orders, including SVO and VSO (the later (sic) particularly in Celtic). PGmc is usually taken as continuing this order, though there is of course considerable debate. As I remarked earlier, we can't reconstruct syntax by strict comparative method the way we do phonology or morphology; but in the case of Old English we do have at least fragments of an ancestor: the NWGmc runic corpus (third to seventh centuries AD). This corpus is small and often obscure; there are not that many inscriptions, and some are damaged, partly illegible, or uninterpretable. But it is a precious resource: it brings us as close as we can get to the foundations of Germanic, and contains the earliest pieces of Germanic syntax we have. (The oldest inscriptions predate the Gothic text corpus by some three centuries.) It is, despite its small size, rich enough to suggest reasonable ancestors for some major OE construction types, and gives us some material for constructing a syntactic history of the murky period between the two traditions. (218)

Lass はこの後 "NWGmc runic corpus" から S, V, O の様々な語順の組み合わせを実例で示していく.NWGmc では,SOV を基準としながらも,事実上あらゆる組み合わせが見いだされるようだ.

Lass は次に,8世紀の最初期の古英語テキストを調査し,NWGmc と同様にほぼあらゆる語順が見られることを確認する.しかし,この段階において注目すべきは,主たる語順が SOV から SVO へと移行していく過程が徐々に現われてくることだ.特に主節においてその傾向が顕著である.一方,従属節においては SOV がよく保たれている.この主節と従属節の差違は,現代のドイツ語やオランダ語の語順規則を彷彿とさせるが,これらとて PGmc の時代から受け継がれた特徴ではなく,後の発達であるとみなすべきである.いずれにせよ,9世紀後半までには古英語の主節の基本語順は SOV から SVO へと大幅に舵を切っていた (Lass 224) .

PIE から NWGmc に至り,OE を経て ModE に至るまでの,S, V, O の語順について,大まかに要約しておこう.

| PIE -- NWGmc | 主節・従属節ともに基本語順は SOV.他の語順もあり得た. |

| C8 OE | 主節の基本語順は SOV から SVO へ徐々に移行する兆し.他の語順もあり得た. |

| C9 OE | 主節の基本語順は SOV から SVO へ移行した.従属節の基本語順はいまだ SOV.他の語順もあり得た. |

| Late OE | 従属節でも基本語順は SVO へ移行する兆し.他の語順もあり得た. |

| ME | 主節・従属節ともに基本語順は SVO へ移行した.他の語順は少なくなってきた. |

| ModE | 主節・従属節ともに基本語順は SVO へ完全に移行した.他の語順は事実上なくなった. |

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2017-11-17 Fri

■ #3126. 人名語順の類型論 [word_order][syntax][typology][onomastics][personal_name][patronymy][indo-european]

「#3124. 基本語順の類型論 (1)」 ([2017-11-15-1]) と「#3125. 基本語順の類型論 (2)」 ([2017-11-16-1]) で語順の類型論を紹介したが,コムリー他 (23) は人名における姓と名の語順についても類型論上の含意 (typological implication) があると指摘している.

SOV の基本語順を示す日本語や朝鮮語では,「安倍晋三」「キム・ジョンウン」など,言わずとしれた「姓+名」の人名語順となる.肩書きについても平行的であり,「安倍首相」のように「姓+肩書き」となる.このような点に,類型論上の含意を認めることができそうだ.

父称 (patronymy) においても,語順の傾向がみられるという.スコットランド語,アイルランド語,ヘブライ語などは VSO を基本語順とするが,父称においては「子供・孫」を表わす語(以下,赤字で示す)が名前そのものに先行する.それぞれ MacAlister, O'Hara, Ben-Gurion の如くである.

一方,コーカサス地方では SOV の言語が話されているが,そこでは父称は逆の語順となる.アルメニア語の Khachaturian やグルジア語の Basilashvili の如くである.

実は,印欧語の多くが父称に関してコーカサスの言語と同じ語順を示す.チェコ語の Gruberovà,アイスランド語の Sigurðsdottir,スウェーデン語の Andersson,そして英語の Browning などが例となる.このことは,印欧祖語の基本語順がかつて SOV であったことを示唆しているのかもしれない.

類型論はあくまで傾向をとらえるものであり,必ずしも普遍性を強く主張するものではない.しかし,人名語順の傾向も他種の語順の傾向と相関関係を示すのであれば,人名語源研究などにも新たな光が当てられることになるだろう.

関連して,「#2366. なぜ英語人名の順序は「名+姓」なのか」 ([2015-10-19-1]) も参照.

・ バーナード・コムリー,スティーヴン・マシューズ,マリア・ポリンスキー 編,片田 房 訳 『新訂世界言語文化図鑑』 東洋書林,2005年.

2017-11-16 Thu

■ #3125. 基本語順の類型論 (2) [word_order][syntax][typology][adjective][demonstrative][numeral][world_languages]

昨日の記事 ([2017-11-15-1]) で,基本語順の類型論について Greenberg の古典的研究に触れた.Greenberg は30の言語を対象に,数種類の語順を比較した.その結果,「(日本語のように)SOV型の言語であれば後置詞をもつ可能性が高い」などの類型論上の含意 (typological implication) が多数認められることを明らかにした.Greenberg (107--08) のまとめた比較表を以下に挙げる.

| Language | VSO | Pr | NA | ND | N Num |

|---|---|---|---|---|---|

| Basque | III | - | x | x | - |

| Berber | I | x | x | x | - |

| Burmese | III | - | x1 | - | -2 |

| Burushaski | III | - | - | - | - |

| Chibcha | III | - | x | - | x |

| Finnish | II | - | - | - | - |

| Fulani | II | x | x | x | x |

| Greek | II | x | - | - | - |

| Guarani | I | - | x | - | 0 |

| Hebrew | I | x | x | x | - |

| Hindi | III | - | - | - | - |

| Italian | II | x | x3 | - | - |

| Kannada | III | - | - | - | - |

| Japanese | III | - | - | - | -2 |

| Loritja | III | - | x | x | x |

| Malay | II | x | x | x | -2 |

| Maori | I | x | x | - | - |

| Masai | I | x | x | - | x |

| Maya | II | x | - | - | -2 |

| Norwegian | II | x | - | - | - |

| Nubian | III | - | x | - | x |

| Quechua | III | - | - | - | - |

| Serbian | II | x | - | - | - |

| Songhai | II | - | x | x | x |

| Swahili | II | x | x | x | x |

| Thai | II | x | x | x | -2 |

| Turkish | III | - | - | - | - |

| Welsh | I | x | x3 | x | - |

| Yoruba | II | x | x | x | x |

| Zapotec | I | x | x | x | - |

1列目は S, V, O の3要素に関する語順であり,I は VSO, II は SVO, III は SOV を表わす.

2列目は前置詞 (Pr) をもつか,あるいは後置詞 (-) をもつかを表わす.

3列目は「名詞+形容詞」の語順 (NA) か,「形容詞+名詞」の語順 (-) かを表わす.

4列目は「名詞+指示詞」の語順 (ND) か,「指示詞+名詞」の語順 (-) かを表わす.

5列目は「名詞+数詞」の語順 (N Num) か,「数詞+名詞」の語順 (-) かを表わす.

右肩に番号の付された注については,正確さのために原文より引用しよう (108) .

1. Participle of adjective-verb, however, precedes and is probably as common as adjective following.

2. Numeral classifiers following numerals in each case. The construction numeral + classifier precedes in Burmese and Maya, follows in Japanese and Thai, and either precedes or follows in Malay.

3. In Welsh and Italian a small number of adjectives usually precede.

全体として,5種類の語順のあいだに弱からぬ相関関係があることを見て取ることができる.対象となった言語は30個にすぎないとはいえ,異なる系統や地域からの言語が選択されており,それなりに信頼することのできる調査結果として受け入れられている.

関連して,「#2786. 世界言語構造地図 --- WALS Online」 ([2016-12-12-1]) で紹介した The World Atlas of Language Structures (WALS Online) も参照.

・ Greenberg, Joseph P. "Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements." Chapter 5 of Universals of Language. Ed. Joseph P. Greenberg. 2nd ed. Cambridge, Mass.: M.I.T. P, 1966. 73--113.

2017-11-15 Wed

■ #3124. 基本語順の類型論 (1) [word_order][syntax][typology][indo-european][world_languages]

標題は「#137. 世界の言語の基本語順」 ([2009-09-11-1]) で触れた話題だが,改めて考えてみたい.語順の果たす役割の大きさは言語によって異なるとはいえ,語順という統語手段をまったく利用しない言語は存在しない.語順とは,情報伝達の経済という観点からみて必然的な言語装置である.

Greenberg は言語普遍性と関連して語順の類型論 (word order typology) を提起した.それによると,世界の言語の平叙文における主語,目的語,動詞の語順は,論理的に (1) SVO, (2) SOV, (3) VSO, (4) VOS, (5) OSV, (6) OVS の6種類が可能である.複数の語順を取り得る言語も少なくないが,非常に多くの言語において相対的に優勢な語順は決まっている.つまり基本語順というものが存在する.基本語順をもつ言語のほとんどが,主語が目的語に先行するパターン,すなわち (1), (2), (3) のいずれかを取る.ほかに (4) の言語はある程度確認されるが,(5), (6) は非常に少ないことも分かっている.

コムリー他 (19) より,それぞれの基本語順を示す言語の例を挙げよう.

| 基本語順 | 言語例 |

|---|---|

| (1) SVO | 英語,フィンランド語,中国語,スワヒリ語 |

| (2) SOV | ヒンディー語/ウルドゥー語,トルコ語,日本語,朝鮮語 |

| (3) VSO | 古典アラブ語,ウェールズ語,サモア語 |

| (4) VOS | マダガスカル語,ツォツィル語(中央アメリカのマヤ語) |

| (5) OSV | カバルド語(北コの言語)ーカサス地方 |

| (6) OVS | ヒシュカリヤナ語(ブラジルのカリブ語) |

主語が目的語に先行する上位3つの (1), (2), (3) に関していえば,動詞 V の位置に関して (2) SOV と (3) VSO は対極にあり,(1) SVO はその中間的な位置づけにある.実際,他の種類の語順についても,(2) と (3) の言語は反対向きの特徴を示し,(1) は中間的であるというから,類型論上の含意 (typological implication) が見られるということになる.

現代英語やヨーロッパの主要な言語をはじめ古典ギリシア語や古典ラテン語では VO を基本とするため,印欧祖語でも VO を示していたと想像されそうだが,ヒッタイト語やヴェーダ語の証拠によれば,もともとは OV だった可能性が高い.そうだとすれば,現代英語の SVO も非常に長い歴史の過程で変化してきたということになるだろう.

関連して,「#2786. 世界言語構造地図 --- WALS Online」 ([2016-12-12-1]) で紹介した The World Atlas of Language Structures (WALS Online) も参照.

・ コムリー,バーナード,スティーヴン・マシューズ,マリア・ポリンスキー 編,片田 房 訳 『新訂世界言語文化図鑑』 東洋書林,2005年.

・ Greenberg, Joseph P. "Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements." Chapter 5 of Universals of Language. Ed. Joseph P. Greenberg. 2nd ed. Cambridge, Mass.: M.I.T. P, 1966. 73--113.

2017-03-02 Thu

■ #2866. 古人類学にみる纏めたがり屋と分けたがり屋 [world_languages][typology][family_tree][anthropology][homo_sapiens][timeline][chronology]

連日,バーナード・ウッドの『人類の進化』を参照し,他領域からヒントを得て言語の進化について考察してきた.今回も引き続いてウッドを参照し,分類の目の粗さと細かさについての洞察を得てみたい.

現代世界における言語の数については,研究者によって数え方の違いがあり,数千の幅がある.数え方の違いが何によって生じるかという問題は「#270. 世界の言語の数はなぜ正確に把握できないか」 ([2010-01-22-1]) や「#1060. 世界の言語の数を数えるということ」 ([2012-03-22-1]) などで論じたので繰り返さないが,原因の1つに「言語」と「方言」の区別が客観的につけられないという事情がある.互いに非常に近い関係にあるいくつかの言語変種を,1言語のもとにある諸方言と捉えるか,あるいは各々を独立した言語と捉えるかは,しばしば言語学的な基準のみで決定することができない.前者の捉え方は「纏めたがり屋」 (lumper) の研究者の立場で,後者は「分けたがり屋」 (splitter) の研究者の立場である.

この "lumper" と "splitter" という呼称は,古人類学の分野で常用されているもののようだ.一般には人類の歴史は「猿人」「原人」「旧人」「新人」の4段階で進んできたと理解されているが,これは人類学者にとっては相当に粗い分類のようで,専門的にはもっと細かく分類されているという.しかし,「もっと細かく」にもレベルがあり,専門家の間でも,大きくまとめあげる lumper と,とことん細分化する splitter とで,タイプが分かれるらしい.究極的には人類学者が10人いれば10通りの分類があるともいえ,その状況は言語においても同じというところがおもしろい.

参考までに,纏めたがり屋と分けたがり屋による,古人類の種名の対照表を,ウッド (99) より再現しよう.

| 通称 | 纏めたがり屋の種名 | 年代(万年前) | 分けたがり屋の分類に含まれる種名 |

| 初期猿人 | アルディピテクス・ラミダス(広義) | 700--450 | アルディピテクス・カダッパ,アルディピテクス・ラミダス,サヘラントロプス・チャデンシス,オロリン・トゥゲネンシス |

| 猿人とホモ・ハビリス | アウストラロピテクス・アファレンシス(広義) | 420--300 | アウストラロピテクス・アファレンシス,アウストラロピテクス・アナメンシス,アウストラロピテクス・バールエルガザリ,ケニアントロプス・プラティオプス |

| アウストラロピテクス・アフリカヌス | 300--240 | アウストラロピテクス・アフリカヌス | |

| パラントロプス・ボイセイ(広義) | 250--130 | パラントロプス・ボイセイ,パラントロプス・エチオピクス,アウストラロピテクス・ガルヒ | |

| パラントロプス・ロブストス | 200--150 | パラントロプス・ロブストス | |

| 原人と旧人 | ホモ・ハビリス(広義) | 240--160 | ホモ・ハビリス,ホモ・ルドルフェンシス |

| ホモ・エレクトス(広義) | 198--1.8 | ホモ・エレクトス,ホモ・エルガスター,ホモ・フロレンシエンシス | |

| 新人 | ホモ・サピエンス(広義) | 70--現在 | ホモ・アンテセッソル,ホモ・ハイデルベルゲンシス,ホモ・ネアンデルターレンシス,ホモ・サピエンス |

纏めたがり屋が広義で用いている「ホモ・サピエンス」には,分けたがり屋にとっての狭義での新人「ホモ・サピエンス」のみならず,通常「旧人」とされている「ホモ・ネアンデルターレンシス」も含まれることになるなど,素人にとっては実にややこしい.DNA という「物的証拠」があるにもかかわらず,客観的な線引きが難しいというのは,非常に示唆的である.実にこの難しさは,言語の分類に際してもほぼそのまま当てはまるのである. *

・ バーナード・ウッド(著),馬場 悠男(訳) 『人類の進化――拡散と絶滅の歴史を探る』 丸善出版,2014年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2017-02-28 Tue

■ #2864. 分類学における系統と段階 [family_tree][anthropology][homo_sapiens][diachrony][terminology][linguistic_area][typology][methodology][world_languages][evolution]

世界の言語を分類する際の2つの基準である「系統」と「影響」は,言語どうしの関係の仕方を決定づける基準でもある.この話題については,本ブログでも以下の記事を始めとして,あちらこちらで論じてきた (see 「#369. 言語における系統と影響」 ([2010-05-01-1]),「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」 ([2011-07-13-1]),「#371. 系統と影響は必ずしも峻別できない」 ([2010-05-03-1]),「#1136. 異なる言語の間で類似した語がある場合」 ([2012-06-06-1]),「#1236. 木と波」 ([2012-09-14-1]),「#1930. 系統と影響を考慮に入れた西インドヨーロッパ語族の関係図」 ([2014-08-09-1])) .

系統と影響は,それぞれ通時態と共時態の関係にも通じるところがある.系統とは時間軸に沿った歴史の縦軸を指し,影響とは主に地理的な隣接関係にある横軸を指す.言語における「系統」と「影響」という視点の対立は,生物分類学でいうところの「系統」と「段階」の対立に相似する.

分岐分類学 (cladistics) では,時間軸に沿った種分化の歴史を基盤とする「系統」の視点から,種どうしの関係づけがなされる.系統としての関係が互いに近ければ,形態特徴もそれだけ似ているのは自然だろう.だが,形態特徴が似ていれば即ち系統関係が近いかといえば,必ずしもそうならない.系統としては異なるが,環境の類似性などに応じて似たような形態が発達すること(収斂進化)があり得る.このような系統とは無関係の類似を,成因的相同 (homoplasy) という.系統的な近さではなく,成因的相同に基づいて集団をくくる分類の仕方は,「段階」 (grade) による区分と呼ばれる.

ウッド (70) を参考にして,現生高等霊長類を分類する方法を取り上げよう.「系統」の視点によれば,以下のように分類される.

ヒト族 チンパンジー族 ゴリラ族 オランウータン族 \ / / / \ / / / \ / / / \/ / / \ / / \ / / \ / / \ / \ / \ / \/ \ \ \

一方,「段階」の視点によれば,以下のように「ヒト科」と「オランウータン科」の2つに分類される.

ヒト科 オランウータン科 │ ┌─────────┼───────┐ │ │ │ ヒト族 チンパンジー族 ゴリラ族 オランウータン族

「段階」の区分法は,言語学でいえば,類型論 (typology) や言語圏 (linguistic_area) に基づく分類と似ているといえる.ただし,生物においても言語においても「段階」という用語とその含意には十分に気をつけておく必要がありそうだ.というのは,それは現時点における歴史的発達の「段階」によって区分するという考え方を喚起しやすいからだ.つまり,「段階」の上下や優劣という概念を生み出しやすい.「段階」の区分法は,あくまで共時的類似性あるいは成因的相同に基づく分類である,という点に留意しておきたい.

・ バーナード・ウッド(著),馬場 悠男(訳) 『人類の進化――拡散と絶滅の歴史を探る』 丸善出版,2014年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2017-02-20 Mon

■ #2856. 世界の諸言語における冠詞の分布 (2) [article][typology][indo-european][linguistic_area][world_languages][grammaticalisation][information_structure][demonstrative][contact][geolinguistics][definiteness]

昨日の記事で,冠詞をもつ言語はそれほど多くないことを見た.だが,興味深いのは,地理的な分布がある程度偏りを示すことである.ヨーロッパ,アフリカ,南西太平洋に冠詞をもつ言語が多い.今回の記事では,山本の論文を参照しつつ,冠詞言語の地理的な偏在に焦点を当てたい.

英語における冠詞の発達は,「#2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発」 ([2015-03-11-1]) で取り上げたように,指示詞や数詞からの言語内的な文法化 (grammaticalisation) の結果と論じられている.冠詞をもつ他の言語でも同様の内的な発達としてとらることは可能である.しかし,上述のように地理的なまとまりが見られることから,山本 (139) は「地理的に言語連合を成して発達しやすいという側面の方が強いように思われる」と述べている.つまり,長期にわたる言語接触により形成される言語圏 (linguistic_area) の考え方が背景にある.

ある言語圏内で共有される言語項の可能性は,発音様式から統語構造に至るまで様々だが,基本語順もその可能性の1つである.昨日の記事でも触れたように,冠詞は動詞初頭語順をもつ言語にしばしば見受けられるが,この語順は世界の諸言語のなかでは1割ほどしかみられず,しかも分布がやはり偏っているのである.例えば,島嶼ケルト語派,ヘブル語,アラビア語,オーストロネシア諸語などが動詞初頭語順をもち,かつ冠詞をもつ言語群である.

では,この2つの言語的特徴に何らかの接点はあるのだろうか.山本 (139) は次のように論じている.

スラブ諸語や中国語等に典型的に見られるように,一般に,文頭というのは,しばしば題目ないし定の情報が占め,情報の提示において最も基本的な位置と考えられる.しかし,動詞初頭言語の場合は,この位置を名詞的要素でなく動詞が占めて,名詞の定・不定を表現するのに文頭位置を利用し難いために,名詞的要素に冠詞を付して定・不定の区別等を示す必要性が,比較的高くなっていると考えられる.

これと関連して,動詞初頭語順をもつ言語ならずとも,語順が厳しく定まっている言語では一般的に名詞的要素の置き場所を利用して定・不定を標示するのが難しいために,冠詞という手段が採用されやすいという事情があるかもしれない.

さらに,「象は鼻が長い」のような「題目――評言」型の「題目卓越型言語」と,「象の鼻が長い」のような「主語――述部」型の「主語卓越型言語」との類型的な区別を考えるならば,前者では定の情報は題目において表わされるので,冠詞のような,それ以外に特別な定標示の手段は不要であるが,後者では冠詞のような明示的な手段が要求されやすい,という事情もありそうだ.こうした観点から評価すると,英語は確かに (1) 主語卓越型であり,(2) 厳しい語順の制約をもつ言語であるから,冠詞という言語形式とは相性がよいことになる.

上で述べてきたことは,冠詞をもつ言語内的な動機づけでもあり,かつ言語圏という考え方に基づいた言語外的な動機づけでもある.冠詞の分布は,おそらくこれらの言語内外の要因が互いに絡み合って,ある程度の偏りを示すのだろう.

・ 山本 秀樹 「言語にとって冠詞とは何か」 『『言語』セレクション』第1巻,月刊『言語』編集部(編),大修館書店,2012年.136--41頁.(2003年10月号より再録.)

2017-02-19 Sun

■ #2855. 世界の諸言語における冠詞の分布 (1) [article][typology][indo-european][linguistic_area][world_languages][word_order]

英語学習において冠詞ほど習得の難しい項目はないと言われる.確かに,どのような場合に冠詞が必要あるいは不要かを的確に判断することは困難である.母語たる日本語に冠詞という語類がないだけに,類推が利かないという事情もある.冠詞とは何なのかという問題は英語学で盛んに考察されてきたし,冠詞の発達についても英語史でしばしば論じられてきたが,いまだに問題は残っている(「#154. 古英語の決定詞 se の屈折」 ([2009-09-28-1]),「#156. 古英語の se の品詞は何か」 ([2009-09-30-1]),「#2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発」 ([2015-03-11-1]) などの記事を参照).

山本 (136--39) によれば,世界の諸言語を見渡すと,冠詞という言語形式はそれほど広く見られるわけでもない.まずは印欧語族を覗いてみよう.もともと印欧祖語には冠詞は見られず,紀元前の印欧諸語にも,古典ギリシア語で定冠詞が発達したのを除けば,冠詞は存在しなかった.紀元5世紀以降になるとアルメニア語やアイルランド語に冠詞が現われ,さらに後にロマンス語派,ゲルマン語派,島嶼ケルト語派,バルカン言語連合でも冠詞が発達した(バルカン言語連合では後置定冠詞が発達したことについては「#1314. 言語圏」 ([2012-12-01-1]) を参照).アジアの印欧諸語では,ベンガル語,アッサム語,オリヤ語,シンハラ語などで接尾辞化した冠詞が見られる程度である.

印欧語族の外を見渡すと,ユーラシア大陸において,セム系のヘブル語,アラビア語,アラム語や,その他ハンガリー語,モルドビン語,バスク語,一部のコーカサス諸語にもみられるが,地理的には限定されている.一方,アフリカ大陸では,定冠詞をもつ言語ともたない言語が入り交じっているが,全体としては冠詞がよく現われる地域といえる.オセアニア地域では,オーストラリア諸語やパプア諸語には冠詞がないが,オーストロネシア諸語には,冠詞をもつ言語群が,主として動詞初頭語順が支配的な地域において確認される.台湾,フィリピン,ミクロネシア,ソロモン諸島,ニューカレドニア島,フィジー諸島,ポリネシアなどの言語だ.ほかに,やはり動詞初頭語順をもつマダガスカル島のマラガシ語にも冠詞がある.アメリカ大陸に目を向けると,冠詞をもつ言語は比較的少ないが,北太平洋沿岸のセイリッシュ諸語,中米のシエラ・ポポルカ語,マヤ諸語やオトミ諸語の一部などに見られる.

以上のように言語名を挙げていくと,冠詞をもつ言語が多いように錯覚するかもしれないが,数千ある言語のなかでは小さな部分集合をなすにすぎない.英語や主要なヨーロッパ諸語にあるからといって,決して普遍的な言語形式ではないということ銘記しておきたい.

・ 山本 秀樹 「言語にとって冠詞とは何か」 『『言語』セレクション』第1巻,月刊『言語』編集部(編),大修館書店,2012年.136--41頁.(2003年10月号より再録.)

2016-12-12 Mon

■ #2786. 世界言語構造地図 --- WALS Online [web_service][syntax][evolution][typology][word_order]

The World Atlas of Language Structures (WALS Online) というサイトがある.世界中の多くの言語を様々な観点から記述したデータベースに基づき,その地理的分布を世界地図上にプロットしてくれる機能を有するツールである.進化人類学の成果物として提供されており,進化言語学や言語類型論にも貢献し得るデータベースとなっている.

検索できる言語的素性の種類は豊富で,音韻,形態,統語,語彙と多岐にわたる.表をクリックしていくことで,簡単に分布図を表示してくれるという優れものだ.素性を組み合わせて分布図を示すこともでき,素性間の相関関係を探るのにも適している.例えば,VO/OV 語順と接置詞 (adposition) 語順の相関について,Feature 83A と 85A を組み合わせると,こちらの分布図が得られる.青と黄緑のマークが目立つが,青は日本語型の「OV語順かつ後置詞使用」を示す言語,黄緑は英語型の「VO語順かつ前置詞使用」を示す言語である.同じように VO/OV と NA/AN の素性 (Feature 83A と 87A) の組み合わせで地図を表示させることもできる(こちら).なお,この2つの例は,名古屋大学を中心とする研究者の方々により出版された『文法変化と言語理論』のなかの若山論文で参照され,論じられているものである.

いろいろな素性を,単体で,あるいは組み合わせで試しながら遊べそうだ.WALS Online は,本ブログでは「#1887. 言語における性を考える際の4つの視点」 ([2014-06-27-1]) でも触れているので,ご参照を.

・ 若山 真幸 「言語変化における主要部媒介変数の働き」『文法変化と言語理論』田中 智之・中川 直志・久米 祐介・山村 崇斗(編),開拓社.294--308頁.

2016-11-14 Mon

■ #2758. Ferguson による「国家の社会言語学的輪郭」 [sociolinguistics][methodology][typology][world_languages][world_languages][demography]

昨日の記事「#2757. Ferguson による社会言語学的な「発展」の度合い」 ([2016-11-13-1]) に引き続き,Ferguson の論文に依拠しながら,言語(共同体)を類型化する方法について考える.Ferguson (25) は,言語学者は伝統的に国家という単位をあえて考慮しないという態度を取ってきたが,社会言語学の立場からは,国家を基準として考えることが必要だと主張する.

From many points of view . . . it is desirable to use the nation as the basis for general sociolinguistic descriptions: communication networks, educational systems, and language "planning" are generally on a national basis and national boundaries play at least as important a role in the delimitation of linguistic areas as any other single social barrier.

Ferguson は,国家を基準として言語の使用状況を記述する作業が不可欠であり,すべての国家について一貫した視点で記述することにより,相互比較もできるようになるし,類型化もできるようになると主張する.このような国別の記述が,"national sociolinguistic profile" (26) である.その一貫した視点については,予備的なものとしながら,次の項目を挙げている (26).

. . . how many major languages are spoken; what is the pattern of language dominance; are there national uses of a LWC [= language of wider communication]; for each major language spoken in the country, what is the extent of written uses of the language (W0. --- W2.) and what is the extent of standardization (St0. --- St2.) and its nature (multimodal? range of variation from the norm?).

現代までに,およそ Ferguson が提案した通りに「国家の社会言語学的輪郭」の記述が進められていき,Ethnologue のようなデータベースが作られるようになった.

・ Ferguson, Charles A. "The Language Factor in National Development." Anthropological Linguistics 4 (1962): 23--27.

2016-11-13 Sun

■ #2757. Ferguson による社会言語学的な「発展」の度合い [standardisation][writing][sociolinguistics][methodology][typology][world_languages]

Ferguson は,言語の "language 'development'" を計測する方法を提案している.'development' と引用符があることから示唆されるように,これは進化論的な言語観に基づいているわけではなく,社会言語学的な発展の度合いを測ろうとする試みである.Ferguson (23) が具体的に挙げているのは,「書き言葉の使用の度合い」 ("the degree of use of written language") と「標準化の性質と程度」 ("the nature and extent of standardization") の2点である.

1つ目の指標である「書き言葉の使用の度合い」については,大雑把に W0, W1, W2, W3 の4段階が認められるという (23--24) .各段階の説明をみれば分かる通り,当面の便宜的な指標といってよいだろう.

・ W0. --- not used for normal written purposes

・ W1. --- used for normal written purposes

・ W2. --- original research in physical sciences regularly published

・ W3. --- languages in which translations and resumés of scientific work in other languages are regularly published

2つ目の指標である「標準化の性質と程度」は,もっと込み入っている.この指標には2つの側面があり,第1のものは "the degree of difference between the standard form or forms of a language and all other varieties of it" (24) である.つまり,言語変種間の差異性・類似性の度合いに関する側面である(関連して「#1523. Abstand language と Ausbau language」 ([2013-06-28-1]) や「#1522. autonomy と heteronomy」 ([2013-06-27-1]) を参照されたい).

第2の側面は "the nature of the standardization and the degree to which a standard form is accepted as such throughout the community" (24) である.Ferguson (24--25) は3段階を設定した.

・ St0. --- "a language in which there is no important amount of standardization" (ex. Kurdish) (24)

・ St1. --- a language which "requires considerable sub-classification to be of any use. Whatever scheme of classification is developed, it will have to take account in the first instance of whether the standardization is unimodal or bi- or multimodal, and in the case of more than one norm, the nature of the norms must be treated" (ex. bimodal Armenian, Greek, Serbo-Croatian, Norwegian; multimodal Hindi-Urdu) (25)

・ St2. --- "a language which has a single, widely-accepted norm which is felt to be appropriate with only minor modifications or variations for all purposes for which the language is used" (24)

測定のための指標として荒削りではあるが,分かりやすさの点では優れている.

このような測定値に基づいて,諸言語(共同体)を社会言語学的に類型化しようとする試みは,ほかにもある.「#1519. 社会言語学的類型論への道」 ([2013-06-24-1]) や「#1547. 言語の社会的属性7種」 ([2013-07-22-1]) も要参照.

・ Ferguson, Charles A. "The Language Factor in National Development." Anthropological Linguistics 4 (1962): 23--27.

2016-07-06 Wed

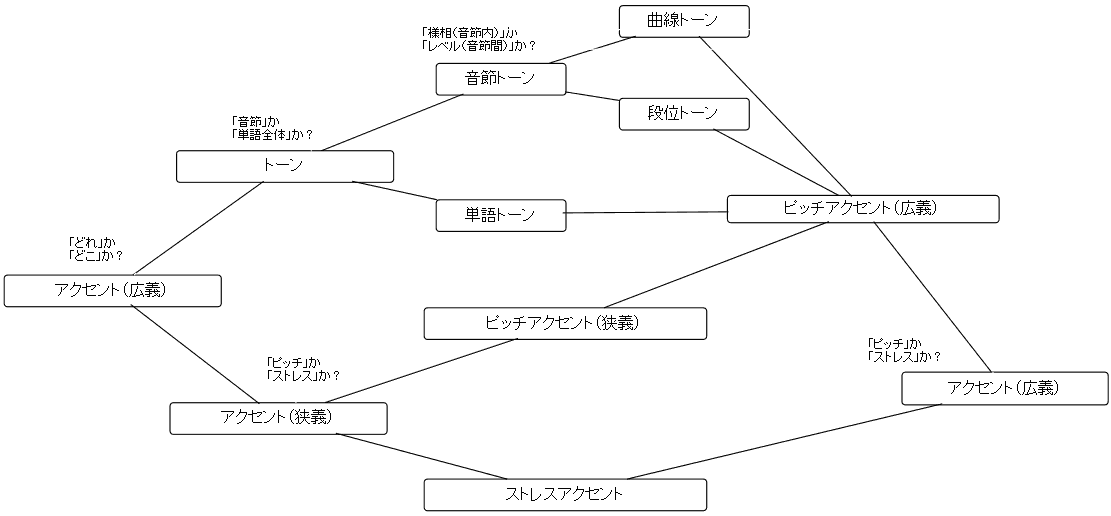

■ #2627. アクセントの分類 [typology][prosody][stress][terminology]

言語におけるアクセント(強勢)について,一般言語学的な立場から,「#926. 強勢の本来的機能」 ([2011-11-09-1]) や「#1647. 言語における韻律的特徴の種類と機能」 ([2013-10-30-1]) で概説した.関連して,斉藤 (109) がアクセントの類型論を与えているので,それを参照した以下の分類図を作成した.

図の左から右へと見ていくと,広義の「アクセント」は,有限のいくつかのパターンから「どれ」を選ぶかという「トーン」系列と,「どこ」を卓越させるかに関する狭義のいわゆる「アクセント」系列に2分される.「トーン」系列は,パターンの適用される単位が音節単位か単語単位かによって分けられ,さらに細分化することもできるが,全体としては広い意味で「ピッチアクセント」に属する.

一方,図の下方の「アクセント」系列は,高低を基準とする「ピッチアクセント」(狭義)と強弱を基準とする「ストレスアクセント」に分かれる.それぞれは大きな分類としては「ピッチアクセント」と「アクセント」に属する.

用語と分類に若干ややこしいところがあるが,これをアクセントの類型論の見取り図として押さえておきたい.

・ 斉藤 純男 『日本語音声学入門』改訂版 三省堂,2013年.

2016-01-10 Sun

■ #2449. 書字方向 (2) [writing][grammatology][medium][typology][direction_of_writing]

昨日の記事 ([2016-01-09-1]) に引き続いて,書字方向について.世界の主たる書字方向を整理すると,次のようになる.これは西田 (242) の図を参照したものであり,書字方向の各タイプについては私が便宜上適当な呼称をあてがった.

I. 横書き型 II. 縦書き型

│ │

┌─────┬───┴───┬──────┐ ┌────┴────┐

│ │ │ │ │ │

(a) (b) (c) (d) (a) (b)

左横書き 右横書き 右左横書き 左右横書き 右縦書き 左縦書き

(牛耕式) (牛耕式)

4 3 2 1 1 2 3 4

1 ───→ ←─── 1 ←─── 1 1 ───→ │ │ │ │ │ │ │ │

2 ───→ ←─── 2 2 ───→ ←─── 2 │ │ │ │ │ │ │ │

3 ───→ ←─── 3 ←─── 3 3 ───→ │ │ │ │ │ │ │ │

4 ───→ ←─── 4 4 ───→ ←─── 4 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

以下,西田 (242) に従って,各々の型の代表的な文字を列挙する.

・ I(a) の左横書きは,英語をはじめとするローマン・アルファベット系の文字やインド系の文字(ナーガリー文字,チベット文字)が含まれる.

・ I(b) の右横書きは,シリア・アラビア系の文字(アラビア文字,ヘブライ文字,ソグド文字)や突厥文字に採用されている.

・ I(c) の右左横書き(牛耕式)には,紀元前2500年頃の未解読のインダス文字や初期のシリア・アラビア系文字などが属する.

・ I(d) の左右横書き(牛耕式)は,紀元前1500年頃のヒッタイト象形文字がこの統字法をもっていたと考えられている.

・ II(a) の右縦書きは,漢字系文字(漢字,西夏文字,女真文字)や日本語の文字において行なわれている.

・ II(b) の左縦書きは,ウイグル系文字(蒙古文字,満州文字)やパスパ文字が代表でなる.

先の記事で触れたように,複数の型をとることが可能な文字は,古今東西,珍しい.エジプト聖刻文字は縦横両方が可能だったが,日本語は現行の I(a) と II(a) のほか,歴史的には I(b) や II(b) もあった,世界の文字のなかでは特異である.日本語の書字方向の歴史については,屋名池による新書がすこぶる有益であるので,お薦めしたい.

・ 西田 龍雄(編) 『言語学を学ぶ人のために』 世界思想社,1986年.

・ 屋名池 誠 『横書き登場―日本語表記の近代』 岩波書店〈岩波新書〉,2003年.

2015-09-27 Sun

■ #2344. 表意文字,表語文字,表音文字 [writing][grammatology][typology][sign]

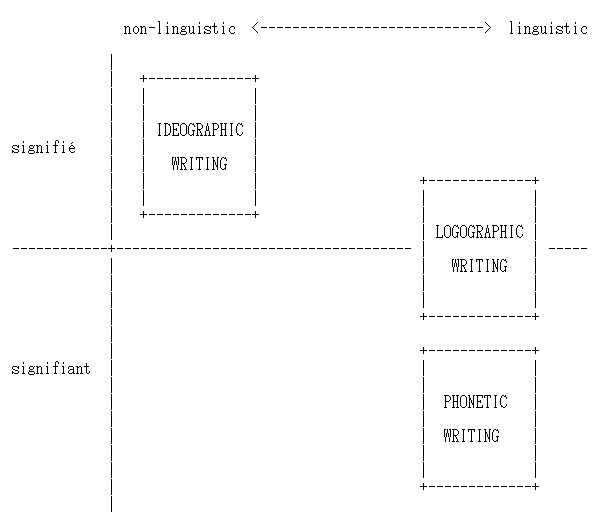

「#2341. 表意文字と表語文字」 ([2015-09-24-1]) で文字の類型に触れたが,表意文字 (ideogram) と表語文字 (logogram) に表音文字 (phonogram) を加えると,主要な文字種が出そろう.「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1]) では各々を簡単に解説した程度だったが,今回はこの3種の文字について,私が目下抱いているところの考え方を披露したい.それは,以下の図にまとめられる.まだ完全ではなく,どこか不満の残る図ではあるのだが,文字の類型のたたき台として示す.

まず,文字の類型において対極にある2種は,表意的表記 (ideographic writing) と表音的表記 (phonetic writing) である.前者は意味を表わし,後者は音を表わす.記号論的に言い換えれば,前者は所記 (signifié) のみを表わし,後者は能記 (signifiant) のみを表わす.図でいえば,縦方向について対極にあるということである.

しかし,表意文字と表音文字は,縦方向だけでなく横縦方向に関しても対置されている.表意文字は,通常,外界のモノ,あるいは言語外の概念を指しており,必ずしも直接に言語単位と結びついていないのに対して,表音文字は,通常,言語音を表わしている.つまり,表意文字は必ずしも言語的ではないが,表音文字は言語的である.

両者の中間的な位置を占めるのが,表語文字である.表語文字は語という明らかに言語的な単位を指しているので,横方向では右の端に位置しているが,縦軸については中間的,あるいは共有的である.語という記号は所記と能記がセットになったものであるから,それを表わす表語文字も,当然ながら所記と能記を表わすことができる.

歴史的には,表意文字から表語文字が発展し,さらに表音文字へと進んだ.しかし,その表音文字とて,それを複数個組み合わせて表わそうとしている言語単位は,音節や音素ではなく,語である.通時的にも共時的にも,言語における文字の役割は,表語に尽きるのではないかと考える.表語は,位置取りからしても,最もバランスのよい文字なのではないか.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow