2019-03-11 Mon

■ #3605. This needs explaining. --- 「need +動名詞」の構文 [gerund][participle][passive][voice][construction]

昨日の記事「#3604. なぜ The house is building. で「家は建築中である」という意味になるのか?」 ([2019-03-10-1]) と関連する構文の話題.標題のように,need が動名詞(能動態)を従える構文がある.論理的に考えれば This は explain されるべき対象であるから,動名詞の受動態 being explained が用いられてしかるべきところだが,一般には標題の通りでよい.これは,昨日も述べたように,(動)名詞にあっては,もとの動詞には備わっていた態 (voice) の対立が中和されているからである.つまり,動詞 explain から動名詞 explaining となったことにより,「説明する」と「説明される」の意味的対立が薄まり,純正の名詞 explanation (説明)と同じように,態について無関心となっていると考えればよい.

need のほかに want, require, deserve, bear, escape などの動詞や,形容詞 worth も動名詞を従える構文をとる(中島,p. 232).例を挙げよう.

・ This machine wants repairing.

・ The fence requires painting.

・ A person who steals deserves punishing.

・ It doesn't bear thinking about.

・ Use every man after his desert, and who should 'scape whipping? --- Hamlet, II. ii. 555--6

・ What is worth doing at all is worth doing well.

もちろん各々に動名詞の受動態を用いても,それはそれで意味論的にも統語的にも適格ではあるが,「構文としての響き」というべきものは失われるのかもしれない.いずれにせよニッチに生き残ってきた構文である.

・ 中島 文雄 『英語発達史 改訂版』岩波書店,2005年.

2019-03-10 Sun

■ #3604. なぜ The house is building. で「家は建築中である」という意味になるのか? [syntax][gerund][participle][passive][voice][category][construction][sobokunagimon]

標題の文は古風な表現ではあるが,現在でも使われることがある.「家が建てられているところだ」という受動的な意味に対応させるには,受動進行形を用いて The house is being built. となるべきではないのかと疑問に思われるかもしれない.この疑問はもっともであり,確かに後者の受動進行形の構文が標準的ではある.しかし,それでもなお,標題の The house is building. は可能だし,歴史的にはむしろ普通だった.能動態と受動態という態 (voice) の区別にうるさいはずの英語で,なぜ標題の文が許されるのだろうか.

歴史的には,The house is building. の building は現在分詞ではなく動名詞である.同じ -ing 形なので紛らわしいが,両者は機能がまったく異なる.The house is building. の前段階には The house is a-building. という構文があり,さらにその前段階には The house is on building. という構文があった.つまり,building は build の動名詞であり,それが前置詞 on の目的語となっているという統語構造なのである.意味的にはまさに「建築中」ということになる.前置詞 on が弱化して接頭辞的な a- となり,それがさらに弱化し最終的には消失してしまったために,あたかも現在進行形構文のような見栄えになってしまったのである.

動名詞は動詞由来であるから動詞的な性質を色濃く残しているとはいえ,統語上の役割としては名詞である.態とは本質的に動詞にかかわる文法範疇であり,名詞には関与しない.したがって,動「名詞」としての building では,「建てる」と「建てられる」の態の対立が中和されている.まさに日本語の「建築」がぴったりくるような意味をもっているのだ.前置詞 on を伴って「建築中」の意となるのは自然だろう.

このような構文は,古風とはいえ現在でも用いられることがあるし,近代英語まで遡ればよくみられた.類例として,以下を挙げておこう(中島,pp. 229--30).

・ The whilst this play is playing --- Hamlet, III. ii. 93.

・ While grace is saying -- Merch. V., II. ii. 202

・ What's doing here?

・ The dinner is cooking.

・ The book is printing.

・ The tea is drawing.

・ The history which is making about us.

標題の問いに戻ろう.主語の the house と,building のなかに収まっているもともとの動詞 build とは,歴史的にいえば直接的な統語関係にあるわけではない.言い方をかえれば,build the house という動詞句を前提とした構文ではないということだ.一方,現代の標準的な The house is being built. は,その動詞句を前提とした構文である.つまり,2つの構文は起源がまったく異なっており,比べて合ってもしかたない代物なのである.

現在分詞と動名詞が,まったく異なる機能をもちながらも,同じ -ing 形となっている歴史的経緯については,「#2421. 現在分詞と動名詞の協働的発達」 ([2015-12-13-1]) を参照されたい.

・ 中島 文雄 『英語発達史 改訂版』岩波書店,2005年.

2018-11-17 Sat

■ #3491. dreamt と dreamed の用法の差 [bible][shakespeare][johnson][verb][conjugation][preterite][participle][epenthesis]

昨日の記事「#3490. dreamt から dreamed へ」 ([2018-11-16-1]) と関連して,標記の話題について.両形の用法の差を調べた研究があるようだが,明確な差はないようである.用法の差というよりも英米差といわれることが多い.アメリカ英語では dreamed が好まれ,イギリス英語では両形ともに用いられるといわれる(小西,p. 422).

一方,Fowler's (231) によると "Dreamed, esp. as the pa.t. form, tends to be used for emphasis and in poetry." とあり,使用域による差があり得ることを示唆している.

中英語の状況を MED で覗いてみると,過去形として「規則的な」 drēmed(e と「不規則的な」 drempte の両形が用いられてことがわかるが,過去分詞形としては規則形の記載しかない.なお,不規則形に語中音添加 (epenthesis) の p が加えられていることに注意 (cf. 「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」 ([2011-05-06-1])) .

初期近代英語で興味深いのは,Shakespeare では両形が用いられているが,AV には dreamt の例はないという事実だ(『英語語源辞典』).AV は Shakespeare に比べて文語的で古風な語法をよく保持しているといわれるので,当時は dreamed のほうが正統で正式という感覚があったのかもしれない.逆にいえば,dreamt が口語で略式的にすぎ,聖書にはふさわしくないと考えられたのかもしれない.

なお,1775年の Johnson の辞書では "preter. dreamed, or dreamt" とあり,dreamed が筆頭に挙げられていることに触れておこう.

・ 小西 友七 編 『現代英語語法辞典』 三省堂,2006年.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2018-11-16 Fri

■ #3490. dreamt から dreamed へ [clmet][corpus][lmode][verb][conjugation][preterite][participle]

Is it 'Dreamed' or 'Dreamt'? と題する Merriam-Webster の語法記事を読んだ.dream の過去形(および過去分詞形)が dreamt から dreamed へと規則化してきた近現史に焦点が当てられている.

『メリアム・ウェブスター英英辞典』を含むいくつかの辞書では,dreamed の綴字のもとに /ˈdrɛmt, ˈdriːmd/ の2つの発音が記載されている.これは,動詞 dream の過去形・過去分詞形として dreamt/dreamed の両形態が交替可能であることを反映した併用・混用といえるだろうか.さすがに dreamt と綴って /ˈdriːmd/ と発音する旨の記述はない.(dreamt の発音の短母音については,「#2290. 形容詞屈折と長母音の短化」 ([2015-08-04-1]) を参照.)

上の語法記事には,19世紀前半にはすでに dreamed が優勢となっていたとの記述があったので,これを確かめるべく後期近代英語コーパス CLMET3.0 で例文を集めてみた(検索結果のテキストファイルはこちら).頻度を集計した結果は次の通り.

| Period (subcorpus size) | dreamt | dreamed |

|---|---|---|

| 1710--1780 (10,480,431 words) | 55 | 54 |

| 1780--1850 (11,285,587) | 75 | 137 |

| 1850--1920 (12,620,207) | 71 | 242 |

18世紀の大半を含む第1期には両形は互角だったが,確かに19世紀前半を中心とする第2期に dreamed が大きく伸張している.そして,19世紀後半以降には dreamed が dreamt をさらに圧倒していった.

とはいえ,現在に至るまで dreamt が「抹殺」されずにきたという事実を認識しておくことも重要である.言語変化は,個々の事例にもよるが,これほどゆっくり進むものである.

動詞の「規則化」あるいは「強弱移行」については,「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1]) ,「#527. 不規則変化動詞の規則化の速度は頻度指標の2乗に反比例する?」 ([2010-10-06-1]) ,「#528. 次に規則化する動詞は wed !?」 ([2010-10-07-1]),「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1]),「#1287. 動詞の強弱移行と頻度」 ([2012-11-04-1]) を参照.逆の「不規則化」「弱強移動」については「#3385. 中英語に弱強移行した動詞」 ([2018-08-03-1]) を参照.

2018-08-03 Fri

■ #3385. 中英語に弱強移行した動詞 [me][verb][conjugation][inflection][tense][preterite][participle]

動詞の「強弱移行」の過程は,英語の形態論の歴史においてメジャーな話題である.これについて,「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1]) ,「#527. 不規則変化動詞の規則化の速度は頻度指標の2乗に反比例する?」 ([2010-10-06-1]) ,「#528. 次に規則化する動詞は wed !?」 ([2010-10-07-1]),「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1]),「#1287. 動詞の強弱移行と頻度」 ([2012-11-04-1]) などで取り上げてきた.

しかし,この大きな潮流に逆らう小さな逆流,すなわち「弱強移行」の事例もしばしば指摘されてきた.イギリス英語の dive -- dived (-- dived) に対するアメリカ英語の dive -- dove (-- dived) の例がよく知られているが,歴史的にはその他の例も散見される.

たとえば,Wełna (425) によれば,中英語期に弱強移行し,今なお過去形か過去分詞形において強変化(不規則)形が用いられ続けているものとして,次のような例があるという(中英語の語形で挙げる).

| INFINITIVE | PAST | PAST PARTICIPLE |

|---|---|---|

| chide | chidde, chōde | chidden |

| ring | ringde, rongen (PL) | runge |

| sawe | sawed, sew | sawid, sown |

| sew | sowed | sewed, sowen |

| shew, show | showed | showed, showen |

| stycke | stiked, stacke | sticked, stōken |

| weer | wēred, wōre | wēred, worn |

ほかにも,強変化形としては現代まで生き延びなかったものの,中英語期に短期的に弱強移行した経験のある動詞はいくつかあったようだ.珍しい例としては,通常は間違いなく弱変化動詞となるはずのフランス借用語が,過去形において弱変化形のみならず強変化形を取るようになった strive -- strōve/strīved がある.

主流派に抵抗するこのような反乱分子の存在は,言語史において最も興味深い話題の1つである.

・ Wełna, Jerzy. "Middle English: Morphology." Chapter 27 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 415--34.

2018-06-19 Tue

■ #3340. ゲルマン語における動詞の強弱変化と語頭アクセントの相互関係 [germanic][indo-european][stress][gradation][exaptation][aspect][tense][suffix][contact][stress][preterite][verb][conjugation][grammaticalisation][participle]

「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]) で6つの際立ったゲルマン語的な特徴を挙げた.Kastovsky (140) によると,そのうち以下の3つについては,ゲルマン祖語が発達する過程で互いに密接な関係があっただろうという.

(2) 動詞に現在と過去の2種類の時制がある

(3) 動詞に強変化 (strong conjugation) と弱変化 (weak conjugation) の2種類の活用がある

(4) 語幹の第1音節に強勢がおかれる

One major Germanic innovation was a shift from an aspectual to a tense system. This coincided with the shift to initial accent, and both may have been due to language contact, maybe with Finno-Ugric. Initial stress deprived ablaut of its phonological conditioning, and the shift from aspect to tense required a systematic marking of the new preterit tense. From this, two types of exponents emerged. One is connected to the secondary (weak) verbs, which only had present aspect/tense forms. They developed an affixal "dental preterit", together with an affix for the past participle. The source of the latter was the Indo-European participial -to-suffix; the source of the former is not clear . . . . The most popular theory is grammaticalization of a periphrastic construction with do (IE *dhe-), but there are a number of phonological problems with this. The second type was the functionalization of the originally non-functional ablaut alternations to express the new category, i.e. the making use of junk . . . . But this was somewhat unsystematic, because original perfect forms were mixed with aorist forms, resulting in a pattern with over- and under-differentiation. Thus, in class III (helpan : healp : hulpon : geholpen) the preterit is over-differentiated, because the different ablaut forms are non-functional, since the personal endings would be sufficient to signal the necessary distinctions. But in class I (wrītan : wrāt : writon : gewriten), there is under-differentiation, because some preterit forms and the past participle have the same vowel. (140)

Kastovsky によれば,ゲルマン祖語は,おそらく Finno-Ugric との言語接触の結果,(a) 印欧祖語的な相 (aspect) を重視する言語から時制 (tense) を重視する言語へと舵を切り,(b) 可変アクセントから固定的な語頭アクセントへと切り替わったという.新たに区別されるべきようになった過去時制の形態は,もともとは印欧祖語的なアクセント変異に依存していた母音変異 (gradation or ablaut) を(非機能的に)利用して作ったものと,歯音接尾辞 (dental suffix) を付すという新機軸に頼るものとがあった.これらの形態組織の複雑な組み替えにより,現代英語の動詞の非一環的な時制変化に連なる基盤が確立していったのである.一見すると互いに無関係に思われる現象が,音韻形態の機構において互いに関連していたという例の1つだろう.

上の引用で触れられている諸点と関連して,「#3135. -ed の起源」 ([2017-11-26-1]),「#2152. Lass による外適応」 ([2015-03-19-1]),「#2153. 外適応によるカテゴリーの組み替え」 ([2015-03-20-1]),「#3331. 印欧祖語からゲルマン祖語への動詞の文法範疇の再編成」 ([2018-06-10-1]) も参照.

・ Kastovsky, Dieter. "Linguistic Levels: Morphology." Chapter 9 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 129--47.

2018-06-14 Thu

■ #3335. 強変化動詞の過去分詞語尾の -n [participle][oe][inflection][reconstruction][indo-european][germanic][suffix][gradation][verb][verners_law]

現代英語の「不規則動詞」の過去分詞には,典型的に -(e)n 語尾が現われる.written, born, eaten, fallen の如くである.これらは,古英語で強変化動詞と呼ばれる動詞の過去分詞に由来するものであり,古英語でもそれぞれ writen, boren, eten, feallen のように,規則的に -en 語尾が現われた(「#2217. 古英語強変化動詞の類型のまとめ」 ([2015-05-23-1]) に示したパラダイムを参照).

古英語の強変化動詞の ablaut あるいは gradation と呼ばれる母音階梯では,現在,第1過去,第2過去,過去分詞の4階梯が区別され,合わせて動詞の「4主要形」 (four principal parts) と呼ばれる.その4つ目が今回話題の過去分詞の階梯なのだが,古英語からさらに遡れば,これはもともとは動詞そのものに属する階梯ではなかった.むしろ,動詞から派生した独立した形容詞に由来するらしい.ゲルマン祖語では *ROOT - α - nα- が再建されており,印欧祖語では * ROOT- o - nó- が再建されている.これらの祖形に含まれる鼻音 n こそが,現代英語にまで残る過去分詞語尾 -(e)n の起源と考えられている.

この語尾は,語幹の音韻形態にも少しく影響を与えている.特に注意すべきは,印欧祖語の祖形では強勢がこの n の後に続くことだ.これは,ゲルマン諸語では Verner's Law を経由して語幹の子音が変化するだろうことを予想させる.ちなみに,強変化 V, VI, VII 類について,過去分詞形の語幹母音の階梯が,類推により現在形と同じになっていることにも注意したい (ex. tredan (pres.)/treden (pp.), faran (pres.)/faren (pp.), healdan (pres.)/healden (pp.)) .

以上,Lass (161--62) を参照した.-en 語尾については,関連して「#1916. 限定用法と叙述用法で異なる形態をもつ形容詞」 ([2014-07-26-1]) も参照.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2018-05-17 Thu

■ #3307. 文法用語としての participle 「分詞」 [terminology][grammar][etymology][sobokunagimon][loan_translation][participle]

現在分詞 (present participle) と過去分詞 (past participle) は,英語の動詞が取り得る形態のうちの2種類に与えられた名前である.しかし,「分詞」 participle というネーミングは何なのだろうか.何が「分」かれているというのか,何の part だというのか.今回は,この文法用語の問題に迫ってみたい.

この語は直接にはフランス語からの借用語であり,英語では a1398 の Trevisa において,ラテン語 participii (主格単数形は participium)に対応するフランス語化した語形 participles として初出している.最初から文法用語として用いられている.

では,ラテン語の participium とはどのような語源・語形成なのか.この単語は pars "part" + capere "to take" という2つの語根から構成されており,「分け前を取る」が原義である.動詞 participate は同根であり,「参加する」の意味は,「分け前を取る」=「分け合う」=「その集団に加わっている」という発想からの発展だろう.partake や take part も,participate のなぞりである.さらにいえば,ラテン語 participium 自体も,同義のギリシア語 metokhḗ からのなぞりだったのである.

さて,問題の文法用語において「分け前を取る」「分け合う」「参加する」とは何のことを指すのかといえば,動詞と形容詞の機能を「分け合う」ということらしい.1つの単語でありながら,片足を動詞に,片足を形容詞に突っ込んでいることを participle 「分詞」と表現したわけだ.なお,現在では廃義だが,participle には「二つ以上の異なった性質を合わせもつ人[動物,もの]」という語義もあった.2つの品詞に同時に参加し,2つの性質を合わせもつ語,それが「分詞」だったのである.

なお,上記の説明は,古英語でラテン文法書を著わした Ælfric にすでに現われている.OED の participle, n. and adj. に載せられている引用を再掲しよう.なお,ラテン語の場合には名詞と形容詞は同類なので,Ælfric の解説では,合わせもつものは動詞と名詞となっていることに注意.

OE Ælfric Gram. (St. John's Oxf.) 9 [sic]PARTICIPIVM ys dæl nimend. He nymð anne dæl of naman and oðerne of worde. Of naman he nymð CASVS, þæt is, declinunge, and of worde he nymð tide and getacnunge. Of him bam he nymð getel and hiw. Amans lufiende cymð of ðam worde amo ic lufige.

他の文法用語の問題については,「#1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか」 ([2012-10-06-1]),「#1520. なぜ受動態の「態」が voice なのか」 ([2013-06-25-1]) も参照.

2017-11-26 Sun

■ #3135. -ed の起源 [suffix][preterite][participle][germanic][indo-european][verb][inflection][etymology][reduplication][gothic][grammaticalisation][preterite-present_verb][degemination][sobokunagimon]

現代英語における動詞の過去(分詞)形を作る接尾辞 -ed は "dental suffix" とも呼ばれ,その付加はゲルマン語に特有の形態過程である(「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]) を参照).これによってゲルマン諸語は,語幹母音を変化させて過去時制を作る印欧語型の強変化動詞(不規則変化動詞)と,件の dental suffix を付加する弱変化動詞(規則変化動詞)とに2分されることになった.後者は「規則的」なために後に多くの動詞へ広がっていき,現代英語の動詞形態論にも大きな影響を及ぼしてきた(「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1]),「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1]) を参照).

現代英語の -ed のゲルマン語における起源については諸説あり,決着がついていない.しかし,ある有力な説によると,この接尾辞は動詞 do と同根ではないかという.しかし,do 自体が補助動詞的な役割を果たすということは認めるにせよ,過去(分詞)の意味がどこから出てくるのかは自明ではない.同説によると,ゲルマン語において do に相当する語幹が,過去時制を作るのに重複 (reduplication) という古い形態過程をもってしたために,同じ子音が2度現われる *dēd- などの形態となった.やがて中間母音が消失して問題の子音が合わさって重子音となったが,後に脱重子音化して,結局のところ *d- に収まった.つまり,-ed の子音は,do の語幹子音に対応すると同時に,それが過去時制のために重複した同子音にも対応することになる.

では,この説は何らかの文献上の例により支持されるのだろうか.ゴート語に上記の形態過程をうかがわせる例が見つかるという.Lass (164) の説明を引こう.

The origin of the weak preterite is a perennial source of controversy. The main problem is that it is a uniquely Germanic invention, which is difficult to connect firmly with any single IE antecedent. Observing the old dictum ex nihilo nihil fit (nothing is made out of nothing), scholars have proposed numerous sources, none of which is without its difficulties. The main problem is that there are at least three consonantisms: /d/ (Go nasida 'I saved', inf. nasjan), /t/ (Go baúhta 'I bought', inf. bugjan), and /s/ (Go wissa 'I knew', inf *witan).

But even given this complexity, the most likely primary source seems to be compounding of an original verbal noun of some sort with the verb */dhe:-/ 'put, place, do' (OHG tuon, OE dōn, OCS dějati 'do', Skr dádhati 'he places', L fēci 'I made, did').

This leads to a useful analysis of a Gothic pret 3 ppl like nasidēdun 'they saved':

(7.18) nas - i -dē - d - un

SAVE-theme-reduplication-DO-3 pl

I.e. a verbal root followed by a thematic connective followed by the reduplicated perfect plural of 'do'. This gives a periphrastic construction with a sense like 'did V-ing'; with, significantly, Object-Verb order . . ., i.e. (7.18) has the form of an OV clause 'NP-pl sav(ing) did'. An extended form also existed, in which a nominalizing suffix */-ti/ or */-tu/ was intercalated between the root and the 'do' form, e.g. in Go faúrhtidēdun 'they feared', which can be analysed as {faúrh-ti-dē-d-un}. This suffix was in many cases later weakened; first the vowel dropped, so that */-ti-d-/ > */-td-/; this led to assimilation */-tt-/, and then eventual reinterpretation of the /t/-initial portion as a suffix itself, and loss of the 'do' part from verbs of this type . . . . The problematic /s(s)/ forms may go back to a different (earlier) development also involving */-ti/, in which the sequence */tt/ > /s(s)/ . . . but this is not clear.

要するに,-ed 付加の原型は次の通りだ.まず動詞語幹に名詞化する形態操作を施し,いわば動名詞のようなものを作る.その直後に,do の過去形 did のようなものを置いて,全体として「(動詞)の動作を行なった」とする.このようにもともとはOV型の迂言的な統語構造として始まったが,やがて全体がつづまって複合語のようなものとしてとらえられるようになり,形態的な過程へと移行した.この段階に至って,-ed に相当する部分は,語彙的な要素というよりは接尾辞,すなわち拘束形態素と解釈された.一種の文法化 (grammaticalisation) の例とみてよいだろう.

上の引用で Lass は Go wissa に言及するとともに,最後に /s(s)/ を巡る問題に言い及んでいるが,対応する古英語にも過去現在動詞 wāt の過去形として wiste/wisse があり,音韻形態的に難しい課題を投げかけている.これについては,「#2231. 過去現在動詞の過去形に現われる -st-」 ([2015-06-06-1]) を参照されたい.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2017-10-31 Tue

■ #3109. なぜ -(e)s の付け方と -ing の付け方が綴字において異なるのか? [suffix][spelling][sobokunagimon][3sp][plural][gerund][participle][grahotactics]

「#3106. なぜ -ed の付け方と -(e)s の付け方が綴字において異なるのか?」 ([2017-10-28-1]) に続いて,こちらも似ているようで完全には平行的でない,2つの屈折接辞の付け方に関する綴字問題.try について,-s は <y> を <ie> に変えた上で付加して tries とするが,-ing の付加はそのままで trying となる.そうかと思えば,die では,-s をそのまま付けて dies とするが,-ing は <ie> を <y> に変えた上で付けるので dying となる.一見不思議な,これらの反対向きの規則については,過去(分詞)の -ed と現在分詞・動名詞の -ing の話しを主としながら,「#3069. 連載第9回「なぜ try が tried となり,die が dying となるのか?」 ([2017-09-21-1]) で考えた.

Carney (73--74) は,現代英語綴字の本格的な研究書のなかで,McLead による綴字教育のための綴字規則を列挙している.そのうち -(e)s や -ing の付加と直接・間接に関与するものとして以下のものを挙げているので,引用しよう.

Rule VII --- Words ending in 'y' preceded by a vowel simply add 's'.

--- an adaptation rule, presumably to form the plural or 3rd pers. pres. sg.: boy -- boys, say -- says, employ -- employs.

. . . .

Rule IX --- If you want to add other letters to a word ending in 'y' preceded by a consonant change 'y' into 'i'.

--- an adaptation rule; it refers in effect to the corresponding <y>≡/aɪ/ (deny--denial); the restriction 'preceded by a consonant' is intended to rule out betray--betrayal, employ--employer. McLeod points out that it does not apply before <-ing> (denying)

Rule X -- 'i' before another 'i' becomes 'y'.

--- a graphotactic rule; presumably it refers in an oblique way to examples such as die--dying or carrying--carrier--carried; the recent loan-word skiing is an exception.

Rule XI --- Words ending in a hissing sound form their plural by adding 'es' instead of 's'.

--- this has the form of an adaptation rule. It is a recognition that <s>, unlike the <ed> of the past tense, does not represent all the allomorphs /s/, /z/ and /ɪz/ of the plural . . . .

上記は,-(e)s, -ed, -ing の付け方の規則を共時的に記述しているにすぎず,通時的な観点も含まれていなければ,なぜそうなのかを説明してもいない.「通時的な説明」こそが必要と思われるのだが,あまり見たことがないので,おいおい考えていきたい問題である.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ McLeod, M. E. "Rules in the Teaching of Spelling." Studies in Spelling. Publications of the Scottish Council for Research In Education XL. Ed. H. J. L. Robbie. London: ULP,1961.

2016-10-18 Tue

■ #2731. -ate 動詞はどのように生じたか? [suffix][conversion][latin][participle][analogy][adjective][verb][-ate]

英単語には -ate 接尾辞をもつものが非常に多い.この接尾辞はラテン語の第1活用動詞の過去分詞の語尾に現われる -atus, -atum に由来し,英語では原義から予想される形容詞や名詞の接尾辞として機能しているばかりか,動詞の接尾辞としても機能している.品詞ごとに,いくつか例を挙げよう.これらの中なかには,複数の品詞を兼ねているものもあることに気づくだろう.

・ 名詞: advocate, legate, centrifugate, duplicate, mandate, vulcanizate; alcoholate, ferrate, acetate, carbonate; episcopate, pontificate, professorate, rabbinate

・ 形容詞: consummate, degenerate, inanimate, Italianate, temperate; branchiate, chordate, foliate

・ 動詞: activate, assassinate, camphorate, capacitate, chlorinate, concentrate, domesticate, evaporate, fractionate, hyphenate, locate, negotiate, orchestrate, pollinate, pontificate, substantiate, triangulate, ulcerate, vaccinate, venerate

-ate 語はラテン語の過去分詞に由来するのだから,英語でも形容詞として,あるいはその名詞用法を経由して名詞として用いられるというのは理解しやすい.しかし,英語では -ate 語が動詞として用いられる例が非常に多い.むしろ,-ate 接尾辞をもつ英単語といえば,まず動詞の例が思い浮かぶのではないか.なぜ -ate が動詞となり得るのだろうか.

この理由については,形容詞が動詞へ品詞転換 (conversion) することは英語において珍しくなく,-ate 形容詞もその傾向に乗って自由に動詞へと品詞転換し得たのだ,と言われている.確かに本来語でも white, warm, busy, dry, empty, dirty などで形容詞から動詞への品詞転換は見られるし,フランス借用語でも clear, humble, manifest などの例がある.ここから,ラテン語に由来する -ate 形容詞もそのまま動詞として用いられる道が開かれ,さらにこの過程が一般化するに及んで,もともとのラテン語第1活用動詞はとにかく -ate 接尾辞を伴い,動詞として英語に取り込まれるという慣習が定着したのだという (see 「#1383. ラテン単語を英語化する形態規則」 ([2013-02-08-1])) .

上記の説明は,Baugh and Cable (222) でも採用されており,定説に近いものとなっている.OED の -ate, suffix3 でも同じ説明が施されているが,説明の最後に,次のようなコメントが括弧付きで付されており,興味深い.

(It is possible that the analogy of native verbs in -t, with the pa. pple. identical in form with the infinitive, as set, hit, put, cut, contributed also to the establishment of verbs like direct, separat(e, identical with their pa. pples.)

この最後の見解と関連して,「#1860. 原形と同じ形の過去分詞」 ([2014-05-31-1]),「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1]) と「#1858. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc. (2)」 ([2014-05-29-1]) も参照されたい.

また,-ate 語の別の側面の話題を「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]),「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1]),「#1880. 接尾辞 -ee の起源と発展 (1)」 ([2014-06-20-1]) で扱っているので,そちらもどうぞ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-02-20 Sat

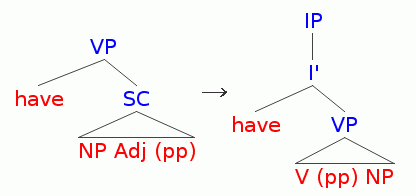

■ #2490. 完了構文「have + 過去分詞」の起源と発達 [auxiliary_verb][syntax][reanalysis][word_order][tense][aspect][perfect][grammaticalisation][agreement][participle][generative_grammar]

標記の問題は,英語歴史統語論ではよく知られた再分析 (reanalysis) の例として,また文法化 (grammaticalisation) の例として取り上げられてきた.以下,中尾・児馬 (110--17) に従って,教科書的な記述を施そう.

古英語では,現代英語の They had their enclosure closed. に相当する「have + 目的語 + 過去分詞」の構文が存在した (þā hīe tō Ðǣm ġemǣre cōmon . . ., þā hæfdon hīe hiera clūsan belocene [Or, ed. Sweet 112/34]) .その構文の意味は現代と異ならず「(目的語)を(過去分詞)の表わす状態としてもつ」ほどであり,目的語と過去分詞は統語的,形態的,意味的に密接な関係にあった.その証拠に,過去分詞は目的語の性・数・格に一致して屈折語尾を伴っていた(上の例では,男性・単数・対格).この段階では,特に新しい時制・相の含意はもっていなかった.

しかし,8世紀末までに,統語的な変異が現われてきた.目的語と過去分詞の位置が逆転した「have + 過去分詞 + 目的語」構文の登場である.新旧の語順はしばらく共存していたものの,それは現代英語のように They had closed their enclosure. と They had their enclosure closed. の意味上の対立を表わすものでは必ずしもなかった.だが,徐々に新しい語順「have + 過去分詞 + 目的語」が多く用いられるようになり,これまで他動詞の過去分詞に限られていたものが自動詞(ただし変異動詞以外)の過去分詞にまで拡がるなどして,「過去分詞+目的語」のつながりよりも「have + 過去分詞」のつながりが意識されるようになった.

中英語に入ると,過去分詞と目的語の関係が薄れて統語形態的な一致は標示されなくなり,「have + 過去分詞」の塊が複合的な述語動詞として捉えられるに至った.この段階で,「have + 過去分詞」は現代英語につながる統語構文として確立したといってよい.しかし,意味的にいえば,いまだ現在時制や過去時制と明確に区別される新しい時制や相が獲得されたわけではなかった.実際,whilom や long ago など過去を表わす副詞と現在完了構文が共起することは,これ以降 Shakespeare 辺りまで続いており,現代英語の現在完了にみられる「現在との関与性」という時制・相の特徴が確立してきたといえるのは16世紀以降である.

この構文の起源と発達を,文法化という観点から図式的に記述すると次のようになる(保坂, p. 14 の図を参考にした).

OE ME ModE

have + NP + pp -----> have + pp + NP -----> have + pp + NP ===> 完了形

所有動詞 助動詞 本動詞

統語ツリーで同じ発達を表現すれば,以下の通り(保坂,p. 149 の構造を参考にした;SC は "Small Clause" を表わす).

完了構造には have 完了だけでなく be 完了もある.後者については,「#1653. be 完了の歴史」 ([2013-11-05-1]),「#1814. 18--19世紀の be 完了の衰退を CLMET で確認」 ([2014-04-15-1]) を参照.Chaucer の用いた完了形について,「#534. The General Prologue の冒頭の現在形と完了形」 ([2010-10-13-1]) も参照されたい.

・ 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2015-12-14 Mon

■ #2422. 初期中英語における動名詞,現在分詞,不定詞の語尾の音韻形態的混同 [gerund][participle][infinitive][verb][inflection][suffix]

古英語から中英語にかけて,名詞を作る接尾辞(後の動名詞語尾)-ing と現在分詞の接尾辞 -inde (or -ende or -ande) が,音韻形態的な融合と統語的な混交を経たことは,昨日の記事「#2421. 現在分詞と動名詞の協働的発達」 ([2015-12-13-1]) で解説したとおりである.結果的に,中英語以降,-ing という唯一の形態が動名詞および現在分詞の両機能を果たしていくことになった.

しかし,初期中英語において,上記の -ing と -inde に加え,不定詞語尾 -en(ne) も音韻形態的な混乱に参与していたのではないかという議論がある.これらの語尾はいずれも弱い母音と弱い鼻音に特徴づけられ,現在分詞語尾 -inde から d の脱落する傾向があったと想定すれば (cf. 「#2121. 英語史における /t/ の挿入と脱落の例」 ([2015-02-16-1])) ,確かにすべてが /-ən/ ほどに収斂してしまった可能性がある.Mustanoja (569--70) は,これらの語尾の混乱極まる交替について,例を挙げながら述べている.

One has to take into consideration . . . certain phonological and morphological processes which seem to have brought about a confusion between the verbal noun, the present participle, and the infinitive. . . . [T]he present participle occasionally ends in -en instead of -end, as in he saȝ þe roke And þe brinfires stinken smoke (Gen. & Ex. 1164), probably also in þat heo heora wil-daȝes wælden weoren (Lawman A 1799), and the inflected infinitive may end in -ende, as in to flende (Lawman B, to fleonne, A) and suffraunce may aswagend hem (Patience 3; cf. also Purity 1291). In the North and N Midlands, in the 15th century even in the South, -ng may occur as -n (e.g., drynkyn for drynkyng, Norfolk Gilds). Cf. also unknowen for unknowyng (Deonise 5, MS Kk) and, conversely, I am moche beholdyng [for beholden] unto hym (Malory MD 86).

While admitting that the examples here given are uneven with regard to their chronology and dialectal distribution, it is difficult to believe that this confusion of forms did not bring the noun in -ing into close connection with the present participle and the infinitive and thus promote its use as the gerund.

始まりは音韻的な弱化という小さな衝撃だったのかもしれないが,それが形態的な融合を生み出し,種々の統語機能の乗り入れを誘発したというシナリオが受け入れられるのであれば,まさに語末母音の弱化が屈折の衰退を呼び,SVO語順への固定を引き起こしたという英語史上のダイナミックな変化に類似するもう1つの事例となる.言語変化においては,このように「一波動けば万波生ず」ことがある.

だが,Mustanoja の挙げている例だけでは心許ない.上記の説を評価するには,混同や融合の例をもっと集める必要があるだろう.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2015-12-13 Sun

■ #2421. 現在分詞と動名詞の協働的発達 [gerund][participle][syntax][suffix]

現代英語では,現在分詞 (present participle) と動名詞 (gerund) は同じ -ing 語尾をとるが,その機能は画然と分かれている.この2つの準動詞を一括して「-ing 形」と呼ぶ文法家もいるが,伝統的に呼び分けてきたのには歴史的な事情がある.古くは現在分詞と動名詞は,機能の差違はさることながら,形態的にも明確に異なっていた.つまり,この2種類の準動詞は,当初は完全に独立していたが,後の歴史で互いに歩み寄ってきたという経緯がある.以下,中尾・児馬 (118--20, 187--91) を参照して,教科書的な説明を与えよう.

古英語では,現在動名詞と呼ぶところの機能は,to 付きの不定詞によって表わされていた.動詞に接尾辞 -ing を付加した形態はあるにはあったが,この接尾辞は純粋に名詞を作る語尾であり,作られた名詞は,現在の動名詞と異なり,動詞としての性質をほとんどもたない純然たる名詞だった.この状態は,ほぼ中英語期のあいだ続く.中英語後期から近代英語期にかけて,ようやく -ing 形は (1) 目的語を従え,(2) 副詞と共起し,(3) 完了形や受動態も可能となり,(4) 通格の主語を取るなど,動詞的な性格を帯びるようになった.このように,動名詞は派生名詞として出発したが,時とともに少しずつ動詞としての性格を獲得していった文法項目とみることができる.

一方,現在分詞は,古英語から中英語を通じて,-inde, -ende, -ande などの語尾を伴って存在した(語尾の変異については中英語の方言差を扱った「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]) と,そこに挙げた地図を参照).変異形のなかでも -inde は,末尾が弱まれば容易に /in/ となっただろう.一方,動名詞語尾の -ing も末尾が弱まれば同様に /in/ となるから,動名詞と現在分詞は音韻形態的に融合する可能性を秘めていたと考えることができる.

音韻形態的な融合の可能性を受け入れるとして,では両者の機能上の接点はどこにあるだろうか.標準的な説によれば,橋渡しをしたのは「be + (on) + -ing」という構文であると考えられている.古英語より「bēon + -inde」などの統語構造が行なわれていたが,13世紀以降,上記の音韻形態上の融合により「be + -ing」が現われてくる.一方,古英語では,前置詞と -ing 名詞を用いた「bēon + on + -ing」の構文も行なわれていた.ここから前置詞 on が音韻的に弱化し,[on] > [ən] > [ə] > [ø] と最終的に消失してしまうと,結果的にこの構文は先の構文と同型の「be + -ing」へ収斂した.この段階において,後に動名詞および現在分詞と呼ばれることになる2つの準動詞が,音韻・形態・統語的に結びつけられることになったのである.

上記の発展の過程を,現代英語の文により比喩的に示せば,以下の通りになる.3文の表わす意味の近似に注意されたい.

(a) The king is on hunting.

(b) The king is a-hunting.

(c) The king is hunting.

まとめれば,現在分詞と動名詞は,音韻・形態・統語の各側面において相互に作用しながら,協働的に発達してきたということができる.元来現在分詞を表わす -inde は動名詞に動詞的な性格を与え,元来名詞を表わす -ing は現在分詞にその音韻形態を貸し出したのである.

・ 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

2015-07-17 Fri

■ #2272. 歴史的な and の従属接続詞的(独立分詞構文的)用法 [conjunction][participle][syntax][contact][celtic][hc][substratum_theory]

一言で言い表しにくい歴史的な統語構造がある.伝統英文法の用語でいえば,「独立分詞構文の直前に and が挿入される構造」と説明すればよいだろうか.中英語から近代英語にかけて用いられ,現在でもアイルランド英語やスコットランド英語に見られる独特な統語構造だ.Kremola and Filppula が Helsinki Corpus を用いてこの構造の歴史について論じているのだが,比較的理解しやすい例文を以下に再掲することにしよう.

・ And thei herynge these thingis, wenten awei oon aftir anothir, and thei bigunnen fro the eldre men; and Jhesus dwelte aloone, and the womman stondynge in the myddil. (Wyclif, John 8, 9, circa 1380)

・ For we have dwelt ay with hir still And was neuer fro hir day nor nyght. Hir kepars haue we bene And sho ay in oure sight. (York Plays, 120, circa 1459)

・ & ȝif it is founde þat he be of good name & able þat þe companye may be worscheped by him, he schal be resceyued, & elles nouȝht; & he to make an oþ with his gode wil to fulfille þe poyntes in þe paper, þer whiles god ȝiueþ hym grace of estat & of power (Book of London English, 54, 1389)

・ . . . and presently fixing mine eyes vpon a Gentleman-like object, I looked on him, as if I would suruay something through him, and make him my perspectiue: and hee much musing at my gazing, and I much gazing at his musing, at las he crost the way . . . (All the Workes of John Taylor the Water Poet, 1630)

・ . . . and I say, of seventy or eighty Carps, [I] only found five or six in the said pond, and those very sick and lean, and . . . (The Compleat Angler, 1653--1676)

・ Which would be hard on us, and me a widow. (Mar. Edgeworth, Absentee, xi, 1812) (←感嘆的用法)

これらの and の導く節には定動詞が欠けており,代わりに不定詞,現在分詞,過去分詞,形容詞,名詞,前置詞句などが現われるのが特徴である.統語的には主節の前にも後にも出現することができ,機能的には独立分詞構文と同様に同時性や付帯状況を表わす.この構文の頻度は中英語では稀で,近代英語で少し増えたとはいえ,常に周辺的な統語構造であったには違いない.Kremola and Filppula (311, 315) は,統語的に独立分詞構文と酷似しているが,それとは直接には関係しない発達であり,したがってラテン語の絶対奪格構文ともなおさら関係しないと考えている.

それでは,この構造の起源はどこにあるのか.Kremola and Filppula (315) は,不定詞が用いられているケースについては,ラテン語の対格付き不定詞構文の関与もあるかもしれないと譲歩しているものの,それ以外のケースについてはケルト諸語の対応する構造からの影響を示唆している.

The infinitival type, which at least in its non-exclamatory use is closer to coordination than the other types, may well derive from the Latin accusative with the infinitive . . . But the non-infinitival constructions (and the exclamatory infinitival patterns), although they too are often considered to have their origins in the Latin absolute constructions, could also stem from another source, viz. Celtic languages. Whereas the Latin models typically lack the overt subordinator, subordinating and-structures closely equivalent to the ones met in Middle English and Early Modern English are a well-attested feature of the neighbouring Celtic languages from their earliest stages on.

私自身はケルト系言語を理解しないので,Kremola and Filppula (315--16) に挙げられている古アイルランド語,中ウェールズ語,現代アイルランド語からの類似した文例を適切に評価できない.しかし,彼らは,先にも述べたように,現代でもこの構造がアイルランド英語やスコットランド英語に普通に見られることを指摘している.

なお,Filppula は,英語の統語論にケルト諸語の基層的影響 (substratum_theory) を認めようとする論客である.「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1]) の議論も参照されたい.

・ Kremola, Juhani and Markku Filppula. "Subordinating Uses of and in the History of English." History of Englishes: New Methods and Interpretations in Historical Linguistics. Ed. Matti Rissanen, Ossi Ihalainen, Terttu Nevalainen, and Irma Taavitsainen. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992. 762--71.

2014-07-27 Sun

■ #1917. numb [etymology][participle][silent_letter][verb][old_norse][loan_word][spelling_pronunciation_gap]

古ノルド語によって置き換えられた幾多の古英語の単語のうち,とりわけ重要なものの1つに動詞 niman (to take) がある.古英語から中英語にかけて最も卑近な動詞の1つだったが,古英語後期に古ノルド語から入った同義語 taka (後の take)に置き換えられることになった.現代英語では「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」 ([2010-03-01-1]) の各種の語彙頻度表で見る限り,take は上位60位以内に入る超高頻度語である.このように日常的な意味を担当する語において本来語から借用語への移行が生じるほどの言語接触とはいかなる状況だったかについては様々な考察がなされてきたが,有力な見解によれば,古英語と古ノルド語が社会言語学的な上下関係にはなく,横並びの adstrata (傍層)をなしていたからだろうとされている.実際,中英語でも nimen と tāken は互いに長い競合・併存関係を経験しており,決して短期間で前者が後者に置換されたわけではない.niman は16世紀に一時衰退したが,1600年以降再び復活するなどの振る舞いを示し,17世紀を通じて一般的に用いられた.しかし,結果としては niman 系統は現在までに,方言を除いて事実上廃用となり,take が niman のほぼすべての用法を置換して,現在に至っている.両語の競合関係については,Rynell に詳しく記述されている.

古英語 niman は,ゲルマン祖語の *neman に遡り,同根語としてはオランダ語 nemen, ドイツ語 nehmen, ゴート語 niman のほか,古ノルド語そのものにも nema がある.さらに遡れば,印欧祖語 *nem- (to distribute) にたどりつき,ここからギリシア語 némein (to distribute) を経た nemesis (ネメシス;ギリシア神話の応報天罰の女神)が英語に入っている.

古英語 niman は強変化4類の動詞で,niman -- nam -- nōmon -- numen のように活用した.方言によって,またパラダイム内の類推により,各スロットに異なる母音が現われたが,いずれも初期近代英語期までには弱変化化した.

このように,niman は現代標準英語では痕跡をほぼ残していないといってよいが,1つだけ重要な生きた化石がある.過去分詞 numen に由来する形容詞 numb (かじかんだ;無感覚になった;しびれた) /nʌm/ である."taken, seized, overcome" ほどの意味から「感覚を失った」の語義を獲得したものと考えられる.初出は,a1400の Cursor Mundi (Frf 14) の13821行に nomin の異形として現われる ("xxviij 3ere in bande I lay nomme baþ fote & hande.") .非語源的な語末の <b> の挿入は16世紀からで,crumb, limb, thumb などと比較される.無音の <b> の挿入については,「#34. thumb の綴りと発音」 ([2009-06-01-1]), 「#724. thumb の綴りと発音 (2)」 ([2011-04-21-1]), 「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1]) を参照されたい.

・ Rynell, Alarik. The Rivalry of Scandinavian and Native Synonyms in Middle English Especially taken and nimen. Lund: Håkan Ohlssons, 1948.

2014-07-26 Sat

■ #1916. 限定用法と叙述用法で異なる形態をもつ形容詞 [adjective][syllable][pronunciation][prosody][participle][euphony][numeral][personal_pronoun]

「#643. 独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞」 ([2011-01-30-1]), 「#712. 独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞 (2)」 ([2011-04-09-1]), 「#752. 他動詞と自動詞の特殊な過去分詞形容詞」 ([2011-05-19-1]) で関連する話題に触れたが,現代英語には過去分詞の用法に応じて2つの異なる形態を示す drunk / drunken, bent / bended, proved / proven, beloved / belovèd のようなペアがある.短い前者は叙述的に,1音節分長い後者は限定的に用いられる傾向がある.以前の記事では,リズムと関連づけて,この使い分けについて論じた.

上記のペアはいずれも動詞の過去分詞形容詞の例だが,動詞由来ではない形容詞にも,2つの異形態をもつ例が近代英語に見られた.両者がどの程度関連するかはわからないが,使い分けがあるという点で類似しているので紹介したい.two / twain, my / mine, thy / thine, old / olden の各ペアにおいて,後者の形態は語尾に /n/ を含む分だけ長いという形態上の特徴があるが,用法としても後者は前者に比べていくぶん癖がある.荒木・宇賀治 (462) を参照して,それぞれの特徴をまとめよう.

(1) two / twain

twain は古英語 tweġen の男性主格・対格の形態に由来し,two は対応する女性・中性の形態に由来する.twain は two とともに中英語を通じて広く用いられ,近代英語期に入ってからも,(i) 名詞の後置修飾語として,(ii) 代名詞の後置同格語として,(iii) 叙述用法として,用いられていた.twain は two に押され続けてはきたが,用法を狭めながらも近代英語まで生き延びたことになる.

・ I have receivyd twaine your lettres. (1554 Cdl. Pole in Eng. Hist. Rev.)

・ lovers twain (MND. V. i. 151)

・ O Perdita, what have we twain forgot! (Wint. IV. iv. 673)

・ I must become a borrower of the night For a dark hour or twain. (Mac. III. i. 26--27)

・ Thou and my bosom henceforth shall be twain. (Rom. III. v. 240)

twain が脚韻のために利用されやすかったことは言うまでもない.

(2) my / mine, thy / thine

それぞれ古英語の人称代名詞の属格形 mīn, þīn に遡る.所有を表わす限定用法において,各ペアの前者の形態 my, thy では子音の前位置で /n/ が脱落したもので,後者の形態 mine, thine では母音の前で /n/ が保持されたものである.この使い分けは,13世紀頃から18世紀初期まで続いた.一方,単独で用いられる叙述用法では,mine, thine の /n/ を有する形態だけが選ばれ,現在に至る.

(3) old / olden

olden は15世紀前半に初出したが,常に頻度の低い異形態だった.Shakespeare では1度のみ "Blood hath been shed ere now, i' the olden time," (Mac. III. iv. 75) として現われ,おそらくここから the olden time という表現が広まったものと思われる.Scott にも olden times という例が見られる.19世紀に例外的に叙述用法が生じたが,現代英語では原則としてもっぱら上記の限定句内で用いられる.

いずれのペアでも長い形態には /n/ が語末に加えられているが,実際に音節を増やす(したがってリズムに関与しうると考えられる)のは (3) のみである.(3) では2音節の olden が限定用法としての使用に限られており,これは ##643,712 で示したリズムによる説明に合致する.(1), (2) では,音節は追加しないものの /n/ を付した長い形態のほうが,むしろ限定用法を失ってきたのが,(3) に比して対照的である.

・ 荒木 一雄,宇賀治 正朋 『英語史IIIA』 英語学大系第10巻,大修館書店,1984年.

2014-05-31 Sat

■ #1860. 原形と同じ形の過去分詞 [conversion][adjective][participle][verb]

現代英語には affect, attract, celebrate, dedicate, indicate, relate などロマンス系の動詞が多く存在する.語幹末尾に /t/ をもつこれらの語形はラテン語の過去分詞形(典型的な語尾は -ātus)に由来するが,英語へ取り込まれる際には /t/ を含めた全体が動詞語幹と解釈された.この背景には,形容詞から動詞への品詞転換 (conversion) が英語において広く生産的であったことが関与していると言われる.この経緯については,「#438. 形容詞の比較級から動詞への転換」 ([2010-07-09-1]) や「#1383. ラテン単語を英語化する形態規則」 ([2013-02-08-1]) の記事で簡単に触れた通りである.

さて,このような語群の一部には,現代英語において古風な用法ではあるが,原形がそのまま過去分詞として用いられるものがある.例えば,create, dedicate, frustrate は,このままの形態で,規則的な過去分詞形 created, dedicated, frustrated と同等の過去分詞として用いられることがある.現代の用法としては限定的だが,中英語や初期近代英語では,これらの動詞において原形と同形の過去分詞形が,規則的な -ed 形と並んで広く行われていた.荒木・宇賀治 (206--08) は,中英語における -ed 形とゼロ形の相対頻度を示した Reuter (45, 89) による以下のデータを掲載しながら,語幹が /t/ で終わる動詞についてはむしろゼロ形のほうが好まれたことを指摘している.

| /t/ で終わるもの | /t/ で終わらないもの | ||||

| {-ed} | {-ø} | {-ed} | {-ø} | ||

| 13--14世紀 | Chaucer | 55 | 58 | 19 | 9 |

| Wyclif | 17 | 26 | 3 | 0 | |

| Trevisa | 15 | 62 | 2 | 1 | |

| Gower | 3 | 29 | 2 | 9 | |

| 15世紀 | Lydgate | 13 | 116 | 7 | 1 |

| Tr. Palladius | 5 | 70 | 3 | 7 | |

| Tr. Higden | 極く少数 | ほとんど | すべて | 0 | |

| Tr. Delm | 1 | 44 | 4 | 0 | |

| Capgrave | 9 | 54 | 2 | 0 | |

| Ripley | 0 | 48 | 0 | 0 | |

| Henryson | 3 | 48 | 0 | 0 | |

| Monk of Evesh | 5 | 29 | 1 | 0 | |

| Bk. St. Albans | 11 | 1 | 1 | 0 | |

| Caxton | 165 | 118 | すべて | 0 | |

中英語において /t/ で終わるゼロ形の過去分詞が好まれた理由として,荒木・宇賀治 (207) は「英語本来の弱屈折動詞で,語幹が /t/ (および /d/)で終り,不定詞にゆるみ母音をもつものは,ME期に過去・過去分詞形と同形になったことの影響によるものであろう」と述べている.関連して,「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1]) と「#1858. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc. (2)」 ([2014-05-29-1]) の記事も参照されたい.

中英語でゼロ形が好まれた上述の傾向は,しかし,15世紀末には退潮を示していた.その頃までには,/t/ で終わる語についても規則的な -ed 形が一般的になっており,ゼロ形は衰えていた.その後もゼロ形の衰退はゆっくりではあるが着実に進行し,18世紀にはほとんどの動詞において廃用に帰した.現在まで残存した少数のゼロ形についても,過去分詞の異形というよりは純粋な形容詞として意識されている.残存した例としては上述の3語のほか,confiscate, consecrate, distract, elect, infatuate, sophisticate などが含まれる.

・ 荒木 一雄,宇賀治 正朋 『英語史IIIA』 英語学大系第10巻,大修館書店,1984年.

・ Reuter, O. On the Development of English Verbs from Latin and French Past Participles. Commentationes Humanarum Literarum, VI. 6. Helsingfors: Centraltryckeriet, 1934.

2014-04-15 Tue

■ #1814. 18--19世紀の be 完了の衰退を CLMET で確認 [perfect][clmet][corpus][syntax][be][auxiliary_verb][aspect][participle][lmode]

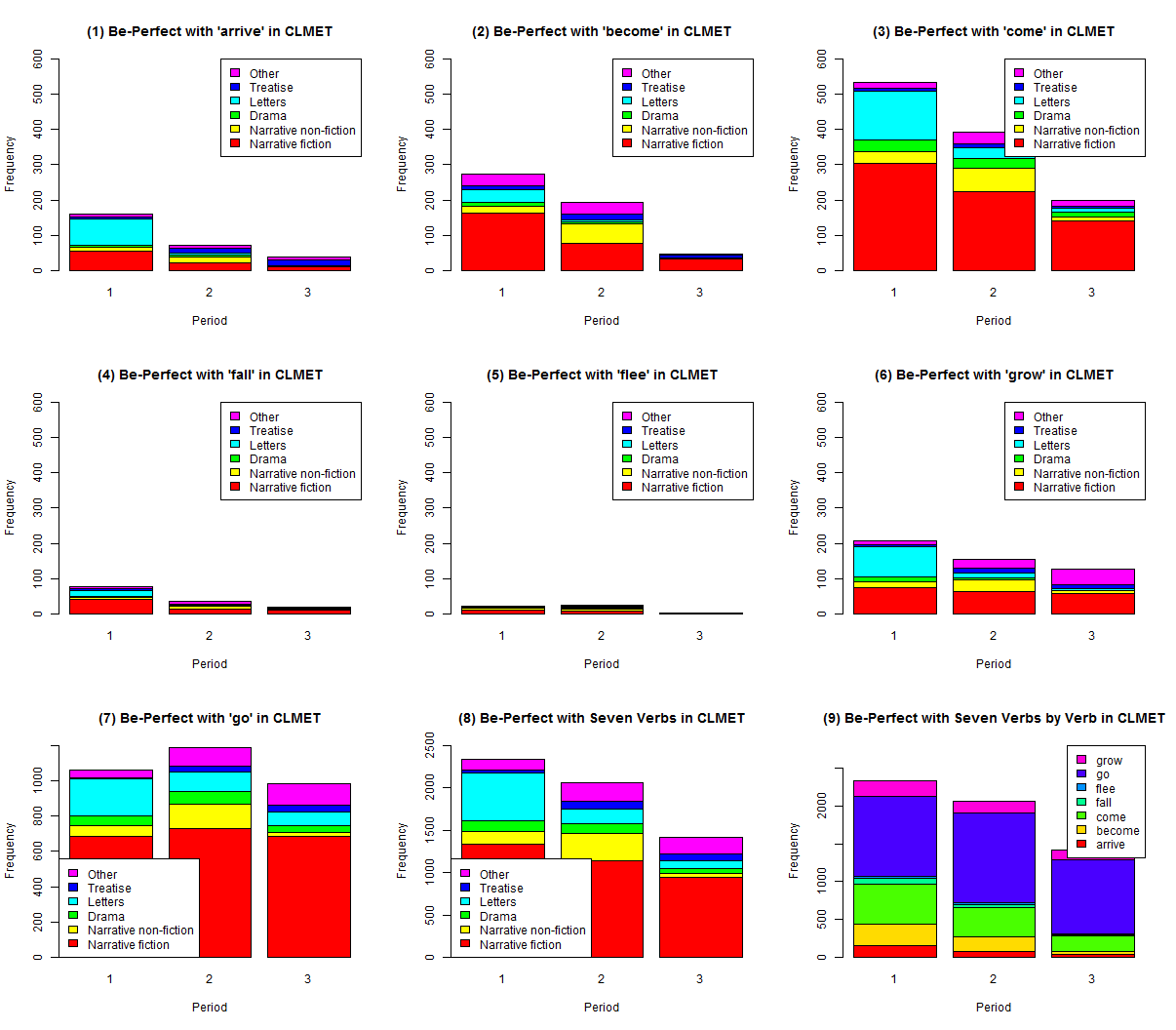

「#1653. be 完了の歴史」 ([2013-11-05-1]) で,変移動詞 (mutative verb) は,18世紀末まで,通常 be + 過去分詞というかたちで完了形を作っていたことを見た.英語史では,この be 完了が18世紀末辺りを境に衰退の一途をたどることになったとされている.「#1637. CLMET3.0 で between と betwixt の分布を調査」 ([2013-10-20-1]) で紹介した CLMET3.0 は,1710--1920年をカバーする約3,400万語からなる大型バランスコーパスであり,この種の言語変化を追うには最適なリソースと思われるので,これを用いて be 完了の衰退を確認してみた.

今回は,先の記事でも取り上げた7つの変移動詞 (arrive, become, come, fall, flee, grow; go) に限定し,CLMET3.0 の3つの時代区分 (1710--1780, 1780--1850, 1850--1920) と6つのジャンル分け (Narrative fiction, Narrative non-fiction, Drama, Letters, Treatise, Other) にしたがって,コーパスから用例を拾った.3つの時期のサブコーパスの規模はおよそ同程度だが,ジャンル別のサブコーパスは,[2013-10-20-1]の表で示したように,Narrative fiction に大きく偏っているので,その解釈には注意を要する.以下,(1)--(7) に各動詞に関する推移の積み上げ棒グラフ,(8), (9) に7動詞をひっくるめたジャンル別,動詞別のシェアを示す積み上げ棒グラフを示す.(1)--(6) については,比較のためにY軸の最大値を揃えてある.データファイルと頻度表はソースHTMLを参照されたい.

動詞によって衰退のスピードに若干の違いがみられるが,全体として急激に衰退したというよりは,比較的穏やかに,着実に衰退していったという印象を受ける.ただし,(7) の go は(現代英語でも be gone がイディオム化して残っていることから分かるように)後期近代英語期中にはそれほど落ち込んでおらず,しかも用例数が他の動詞よりも大きく上回っているために,(8) や (9) に示されるような be 完了の衰退の全体像を多少なりとも歪めていることには注意する必要がある.

2013-11-05 Tue

■ #1653. be 完了の歴史 [syntax][be][auxiliary_verb][grammaticalisation][tense][aspect][passive][perfect][participle]

現代英語で「be + 動詞の過去分詞」は典型的に受動態を作る構造だが,一部の変移動詞 (mutative verb) では完了を表わす.

・ The cookies are all gone.

・ All my lectures are finished.

・ The sun is set.

・ How he is grown up!

・ Babylon is fallen.

・ Everything is changed.

共時的にはこれらの例文の gone や finished などは形容詞と考えられており,完了を表わす統語構造の一部とはとらえられていない.be の代わりに have を用いることができることからもわかるとおり,be 完了は絶滅したとはいわずとも,相当に周辺的な構造といわざるを得ない.だが,be と have が対立する場合には,be 完了は状態を表わし,have 完了は行為を表わすといわれる.be 完了はこのように瀕死の状態ではあるが,「#752. 他動詞と自動詞の特殊な過去分詞形容詞」 ([2011-05-19-1]),「#1347. a lawyer turned teacher」 ([2013-01-03-1]) で見たように,過去分詞形容詞の用法のなかにも一定の命脈を保っている.以下,be 完了の歴史を,『英語史IIIA』 (432--33) に拠って概説しよう.

英語における be 完了の例は古英語期から広く見られる.古英語では,自動詞,とりわけ変移動詞について wē sindon ȝecumene のような構造は一般的だった.後期古英語になると,よくいわれるように「have + 目的語 + 過去分詞」→「have + 過去分詞 + 目的語」の語順変化を経て have 完了が文法化 (grammaticalisation) し,他動詞一般に広がった.すでに早いこの時期に have 完了はまれに自動詞にも拡張していたので,be 完了が圧迫されてゆく歴史はすでに始まっていたともいえる.しかし,変移動詞の be 完了は,その後も18世紀後半に至るまで優勢を保っていた.18世紀末になってようやく,be は have に優位を明け渡すこととなった.現代における be 完了が状態を表わしているように,歴史的にも状態を表わす用法が主だったが,一方で行為を表わす用法も少なくなかった.現代的な状態の用法は,初期近代英語にかけて確立したものである.

中英語から近代英語にかけての時期のスナップショットを見てみよう.以下は,Fridén による,Spenser の全作品,Marlowe の5作品,Shakespeare の全戯曲を対象にし,7個の主要自動詞 (come, go, arrive, fall, flee; become, grow) について,be 完了と have 完了の分布を調査したものである.なお,表下段の 's は,has あるいは is のいずれかの操作詞の前接形 (enclitic) を指す.(表は,G. Fridén. Studies on the tenses of the English Verb from Chaucer to Shakespeare: With Special Reference to the Late Sixteenth Century. Uppsala: Almqvist & Wiksells Boktryckeri Ab., 1948. Rpr. Nendeln/Liechtenstein: Kraus, 1973. に基づいた『英語史IIIA』,p. 432 より.)

| 動詞 | come | go | arrive | fall | flee | become | grow | ||||||||||||||

| 作家 | Sp | Mar | Shak | Sp | Mar | Shak | Sp | Mar | Shak | Sp | Mar | Shak | Sp | Mar | Shak | Sp | Mar | Shak | Sp | Mar | Shak |

| be | 92 | 88 | 78 | 91 | 95 | 79 | 92 | 89 | 83 | 67 | 67 | 65 | 65 | 67 | 82 | 86 | 50 | 90 | 100 | 89 | 90 |

| have | 8 | 6 | 13 | 9 | 0 | 9 | 8 | 11 | 11 | 33 | 33 | 27 | 35 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 |

| 's | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | 11 | 7 | 50 | 7 | 0 | 0 | 7 |

この段階では,まだ be 完了は完全に健在であり,have 完了は fall を例外とすれば,10%ほどのシェアを占めるにすぎない.とりわけ「生成」を意味する become, grow では have 完了の割合が少ない.

18世紀末に have 完了が be 完了を凌駕していった歴史については,Visser (2043) や Rissanen (215) を参照.

・ 荒木 一雄,宇賀治 正朋 『英語史IIIA』 英語学大系第10巻,大修館書店,1984年.

・ Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973.

・ Rissanen, Matti. "Syntax." The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 187--331.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow