2019-08-02 Fri

■ #3749. ケルト諸語からの借用語に関連する語源学の難しさ [celtic][loan_word][borrowing][lexicology][contact][etymology][hydronymy]

「#3740. ケルト諸語からの借用語」 ([2019-07-24-1]) を受け,より専門的な語源学の知見を参照しながら英語へのケルト借用語について考えておきたい.主として参照するのは,Durkin の第5章 "Old English in Contact with Celtic" (76--95) である.

ケルト諸語から英語への借用語が少ないという事実は疑いようがないが,ケルト借用語とされている個々の単語については,語源や語史の詳細が必ずしも明らかになっていないものも多い.先の記事で挙げたような,一般の英語史書でしばしば取り上げられる一連の単語は比較的「手堅い」ものが多いが,その中にももしかすると怪しいものがあるかもしれない.本当にケルト語からの借用語なのかという本質的な問題から,どの時代に借用されたのか,あるいはいずれのケルト語から入ってきたのかといった問題まで,様々だ.

背景には,英語の歴史とケルト諸語の語源の両方に詳しい専門家が少ないという現実的な事情もある.また,ケルト語源学やケルト語比較言語学そのものも,発展の余地をおおいに残しているという側面もある.たとえば,河川名などの地名に関して「#1188. イングランドの河川名 Thames, Humber, Stour」 ([2012-07-28-1]) でみたように,ケルト語源を疑う見解もあるのだ.

さらに,時期の特定の問題も難しい.英語話者とケルト諸語の話者との接触は,前者が大陸にいた時代から現代に至るまで,ある意味では途切れることなく続いている.問題の語が,大陸時代にゲルマン語に借用されたケルト単語なのか,アングロサクソン人のブリテン島への渡来の折に入ってきたものなのか,その後の中世から近代にかけてのある時点において流入したものなのか,判然としないケースもある.

いずれのケルト語から入ってきたかという問題については,その特定に際して,「#778. P-Celtic と Q-Celtic」 ([2011-06-14-1]) で触れた音韻的な特徴がおおいに参考になる.しかし,この音韻差の発達は紀元1千年紀中に比較的急速に起こったとされ,ちょうどアングロサクソン人の渡来と前後する時期なので,語源の特定にも微妙な問題を投げかける.

今後ケルト言語学が発展していけば,上記の問題にも答えられる日が来るのだろう.今後の見通しについては,Durkin (80--81) の所見を参考にされたい.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2019-07-31 Wed

■ #3747. ケルト人とは何者か [celtic][ethnic_group]

ブリテン島で育まれた英語文化の基層にある「ケルト」 については,主に言語的な側面から (celtic) の多くの記事で取り上げてきた.これまで「ケルト」を前提としてきたが,ケルトとは何か,あるいはケルト人とは何者かという問題は,答えるのが難しい.「#3743. Celt の指示対象の歴史的変化」 ([2019-07-27-1]) の記事でみたように,ケルトという名前の指すものは歴史的に揺れてきたし,何よりも近代の用語として作り出されてきたものでもある.

今回の記事ではこの問題に深入りせずに,ただ『ケルト文化事典』の「ケルト人 Celtes」の項を引用しておきたい.

ケルト人とは,出自は異なるものの,ケルト語といわれる言語を話す諸民族の総体である.ケルト人という言葉には人種を暗示する意味はない.社会的,文化的な構造と関係しているだけである.それにこの名称が用いられるようになったのはごく最近のことで,人間集団をその特殊性に基づいて手軽に類別するのに使われるようになった.

いわゆるケルト民族は,前5世紀からヨーロッパ大半の地域に住んでいた.イギリス諸島(大ブリテン島,アイルランド島,チャンネル諸島ならびに隣接する島々)はいうまでもなく,ライン河口からピレネー山脈へ,さらに大西洋からボヘミアにいたる地域まで,北イタリアやスペイン北西部を巻き込む形で居住していた.

現在,ケルト語を話しているケルト民族は,アイルランド人,北スコットランド人,マン島人,ウェールズ人,ブリトン人(古名はアルモリカ人),英国コーンウォール州に住む相当数のコーンウォール人である.しかし,ケルト語をもはや話さない諸民族の間でケルト的なものが生き残っていることもある.遠くさかのぼれば,古代ケルト人の伝統や気質を温存させている諸民族である.いわゆる「ガロ語」(東部ブルターニュ方言)を話すブルターニュ,スペイン北西部のガリシア地方,英語圏のアイルランド,フランスやベルギーのある地域の場合がそうである.

この定義(広く受け入れられているものと思われる)によると,ケルトとは第1義的にケルト諸語との結びつきによって特徴づけられる社会集団ということになる.そこに人種は関わっていない.

一般に,言語と民族(あるいは人種)の関係という問題については,「#1871. 言語と人種」 ([2014-06-11-1]),「#3599. 言語と人種 (2)」 ([2019-03-05-1]),「#3706. 民族と人種」 ([2019-06-20-1]) を参照されたい.

・ マルカル,ジャン(著),金光 仁三郎・渡邉 浩司(訳) 『ケルト文化事典』 大修館,2002年.

2019-07-30 Tue

■ #37456 紀元前1千年紀後半,ケルト人の大遠征 [celtic][map][geography]

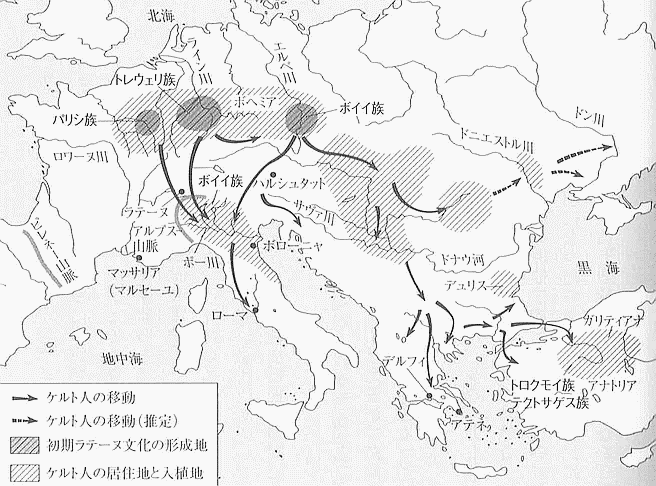

紀元前1千年紀の後半(前5世紀?前1世紀),先行するハルシュタット文化を引き継ぐ形で,ラ・テーヌ文化がヨーロッパ中央部に広く展開した.その名前は,多くの鉄器が出土したスイスの La Tène 遺跡にちなむ.カエサルの『ガリア戦記』に登場するケルト人の文化とされる.

ラ・テーヌ文化の地理的広がりには驚くべきものがある.前4世紀以降,その担い手はガリアから南下してイタリアへ侵入した.前3世紀にはドナウ河上中流域からその北側にかけて展開し,さらに周辺地域へと拡大した.同時期にバルカン半島を南下してギリシアにも侵入した.遠く小アジア(ガラテヤ)への拡大も著しい.これらが紀元前1千年紀後半の「ケルト人の大遠征」だ.原 (119) より,当時の大遠征の地図を示そう.

ラ・テーヌ文化は,前1世紀には北進するローマ勢力と西進するゲルマン勢力に追われて消滅する.その系譜をかろうじて引き継いだのが,イギリス諸島を中心とする現代の「ケルト世界」である.これについては「#774. ケルト語の分布」 ([2011-06-10-1]) で地図などを確認されたい.その他の関連するケルト諸語の地図や系統図は,以下の記事も参照.

・ 「#778. P-Celtic と Q-Celtic」 ([2011-06-14-1])

・ 「#779. Cornish と Manx」 ([2011-06-15-1])

・ 「#2803. アイルランド語の話者人口と使用地域」 ([2016-12-29-1])

・ 原 聖 『ケルトの水脈』 講談社,2007年.

2019-07-27 Sat

■ #3743. Celt の指示対象の歴史的変化 [celtic][etymology][ethnic_group]

「#760. Celt の発音」 ([2011-05-27-1]) で,この重要な民族名の発音と語史について略述した.この名前が指してきたのは誰のことなのか,結局ケルト人とは何者なのかという問題に迫るために,OED より (1) 歴史的な指示対象と,(2) 18世紀以降の現代的な指示対象とを比べてみよう.

(1) 英語での初例は1607年と近代に入ってからだが,古典語ではガリア人や大陸に分布している彼らの仲間たちを指す名前として普通に用いられていた.古代では,ブリトン人を指すのに用いられたことはない点に注意が必要である.

1. Historical. Applied to the ancient peoples of Western Europe, called by the Greeks Κελτοί, Κέλτοι, and by the Romans Celtae.

The Κελτοί of the Greeks, also called Γαλάται, Galatae, appear to have been the Gauls and their (continental) kin as a whole; by Cæsar the name Celtae was restricted to the people of middle Gaul (Gallia Celtica), but most other Roman writers used it of all the Galli or Gauls, including the peoples in Spain and Upper Italy believed to be of the same language and race; the ancients apparently never extended the name to the Britons.

(2) 1703年にフランスの歴史家 P. Y. Pezron が Antiquité de la nation et de la langue des Celtes (『古代ケルト民族・言語史』)を出して以来,ブリトン人を含めたケルト系諸言語の話し手全体を指す用法が発達した.

2. A general name applied in modern times to peoples speaking languages akin to those of the ancient Galli, including the Bretons in France, the Cornish, Welsh, Irish, Manx, and Gaelic of the British Isles.

This modern use began in French, and in reference to the language and people of Brittany, as the presumed representatives of the ancient Gauls: with the recognition of linguistic affinities it was extended to the Cornish and Welsh, and so to the Irish, Manx, and Scottish Gaelic. Celtic adj. has thus become a name for one of the great branches of the Aryan family of languages . . . ; and the name Celt has come to be applied to any one who speaks (or is descended from those who spoke) any Celtic language. But it is not certain that these constitute one race ethnologically; it is generally held that they represent at least two 'races', markedly differing in physical characteristics. Popular notions, however, associate 'race' with language, and it is common to speak of the 'Celts' and 'Celtic race' as an ethnological unity having certain supposed physical and moral characteristics, especially as distinguished from 'Saxon' or 'Teuton'.

Celt の指示対象は,このように18世紀以降の「ケルトの復興」を経て変化してきたが,Celt の究極の語源は何かといえば,ラテン語 celsus "high" に関連するともいわれるが不詳である.周辺の関連語 Gallia, Gallic, Gaul, Galatian, Goidel, Wales, Welsh は互いにつながっているようだが,Celt はまた別らしい.

なお,この語の語頭子音について,先の記事で OED では /sɛlt, kɛlt/ の順で挙げられていると述べたが,OED Online の最新版で確認したところ /kɛlt, sɛlt/ となっていたことを述べておく.

2019-07-24 Wed

■ #3740. ケルト諸語からの借用語 [celtic][loan_word][borrowing][lexicology][welsh][scottish_gaelic][irish]

歴史的に,アングロサクソン人とケルト人の関係は征服者と被征服者の関係である.通常,水が下から上に流れることがないように,原則としてケルト語から英語への語彙の流入もなかった.小規模な語彙の流入があったとしても,あくまで例外的とみるべきである.

「#1216. 古英語期のケルト借用語」 ([2012-08-25-1]) で示したものと重なるが,大槻・大槻 (58) より,アングロサクソン時代に英語に借用され,かつ現在まで生き残っているものを挙げると,bin (basket), dun (gray), ass (ass < Latin asinus) 程度のものである.また,ケルトのキリスト教を経由して英語に入ってきたものとしては clugge (bell), drȳ (magician) などがある.

中英語期以降にも散発的にケルト諸語からの借用がみられた.以下,世紀別にいくつか挙げてみよう(W = Welsh, G = Scottish Gaelic, Ir = Irish) .質も量も地味である.

・ 14世紀: crag 絶壁 (G/Ir), flannel フランネル (W), loch 湖 (G).

・ 15世紀: bard 吟遊詩人 (G), brog 小錐 (Ir), clan 氏族 (G), glen 峡谷 (G).

・ 16世紀: brogue 地方訛り (Ir/G), caber 丸太棒 (G), cairn ケルン (G), coracle かご船 (W), gillie 高地族長の従者 (G), plaid 格子縞の肩掛け (G), shamrock シロツメクサ (Ir), slogan スローガン (G), whisky ウィスキー (G), usquebaugh ウィスキー.

・ 17世紀: dun こげ茶の (G/Ir), tory トーリー党 (Ir), leprechaun レプレホーン (Ir).

・ 18世紀: claymore 諸刃の剣 (G).

・ 19世紀: colleen 少女 (Ir), ceilidh 集い (Ir/G), hooligan ちんぴら(Ir).

・ 20世紀: corgi コーギー犬 (W).

(W).

以上,大槻・大槻 (58--59) に拠った.関連して「#2443. イングランドにおけるケルト語地名の分布」 ([2016-01-04-1]),「#2578. ケルト語を通じて英語へ借用された一握りのラテン単語」 ([2016-05-18-1]) を参照.

・ 大槻 博,大槻 きょう子 『英語史概説』 燃焼社,2007年.

2019-07-18 Thu

■ #3734. 島嶼ケルト語の VSO 語順の起源 [word_order][syntax][celtic][generative_grammar][world_languages][reanalysis]

印欧祖語の基本語順は SOV だったと考えられているが,そこから派生した諸言語では基本語順が変化したものもある.英語も印欧祖語からゲルマン祖語を経て歴史時代に及ぶ長い歴史のなかで,基本語順を SVO へと変化させてきた.生成文法流にいえば,O の移動 (movement) ,とりわけ前置 (fronting) の結果としての語順が,デフォルトとして定着したものと考えることができるだろう.

・ 「#3127. 印欧祖語から現代英語への基本語順の推移」 ([2017-11-18-1])

・ 「#3131. 連載第11回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」」 ([2017-11-22-1])

・ 「#3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」」 ([2017-12-21-1])

・ 「#3733.『英語教育』の連載第5回「なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」」 ([2019-07-17-1])

O ではなく V が前置された VSO という変異的な語順が,やがてデフォルトとして定着した言語がある.島嶼ケルト語 (Insular Celtic) だ.Fortson (144) が次のように述べている.

If verb-initial order generated in this way [= by fronting] becomes stereotyped, it can be reanalyzed by learners as the neutral order; and in fact in Insular Celtic, VSO order became the norm for precisely this reason (the perhaps older verb-final order is still the rule in the Continental Celtic language Celtiberian). A similar reanalysis happened in Lycian . . . .

この解釈でいくと,おそらく語用論的な要因による変異語順の1つにすぎなかったものが,デフォルトの語順として再分析 (reanalysis) され,定着したということになろうか.すると,個々の印欧語における基本語順は,およそ基底の SOV から導き出せることになる.

平叙文で VSO という語順に馴染みのない身としては,いきなり動詞で始まるという感覚はイマイチつかめないところだが,「#3128. 基本語順の類型論 (3)」 ([2017-11-19-1]) でみたように,VSO 語順は世界の言語のなかでも決して稀な語順ではない.世界の言語の基本語準については以下も参照.

・ 「#137. 世界の言語の基本語順」 ([2009-09-11-1])

・ 「#3124. 基本語順の類型論 (1)」 ([2017-11-15-1])

・ 「#3125. 基本語順の類型論 (2)」 ([2017-11-16-1])

・ 「#3128. 基本語順の類型論 (3)」 ([2017-11-19-1])

・ 「#3129. 基本語順の類型論 (4)」 ([2017-11-20-1])

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2019-07-16 Tue

■ #3732. 講座「英語の歴史と語源」の第2回「ケルトの島」のご案内 [asacul][notice][celtic]

昨日の記事「#3731. 講座「英語の歴史と語源」の第1回「インドヨーロッパ祖語の故郷」を終えました」 ([2019-07-15-1]) に続き,朝日カルチャーセンター新宿教室で始まっている講座「英語の歴史と語源」のお知らせです.次回の第2回は,7月27日(土)15:15?18:30に,「英語の歴史と語源・2 ケルトの島」と題して,古代から現代までのブリテン(諸)島におけるケルト諸語と英語の関係史に迫る予定です.ご関心のある方は,こちらよりお申し込みください.

英語(文化)におけるケルト語(文化)の影響は,決して小さくありません.表面的にはそれほど目立って見えませんが,ここかしこに地味な形で見出すことができます.伝統的な見解によれば,アングロサクソン人は,5世紀以降,ブリテン島の先住民であるブリトン人などケルト諸族を一掃したと一般にいわれますが,ブリテン島の基層であるケルト的なものは,中世,近代を経て現在に至るまでイギリスの言語や文化のなかに色濃く残っています.英語地名しかり,英語語彙しかり,さらに場合によっては英文法にすらインパクトを及ぼしています.

また,近代のイギリス帝国主義や現代世界における英語の覇権を考える際にも,アングロサクソンが,最も近場の異質世界であるケルト世界をいかに攻略し,いかに付き合ってきたのかをみることは,英語の現在と未来を読み解く上でも重要なポイントとなります.本講座で「ケルトの島」をキーワードに据えて,3千年というスパンで英語のあり方を改めて考えていきたいと思います.

これまで書いてきたケルト関連の記事としては celtic をご覧ください.

2019-05-25 Sat

■ #3680. 『ケルズの書』がオンラインに [manuscript][celtic][literature][link][book_of_kells][bible][manuscript][literature][ireland][latin]

アイルランドとアングロサクソンがみごとに融合した装飾写本の傑作『ケルズの書』 (The Book of Kells) が,オンライン化した.こちらより,写本の精密画像が閲覧できる.この情報は "The Medieval Masterpiece, the Book of Kells, Is Now Digitized & Put Online" という記事で知った.

『ケルズの書』は,insular half-uncial 書体のラテン語で書かれた4福音書である.680ページからなる大部のところどころに極めて緻密な装飾が施されており,至高の芸術的価値を誇る.7世紀後半から9世紀にかけて,おそらくアイオナ島のアイルランド修道院で,時間をかけて編纂され装飾されたものだろう.西洋中世の写本といえば,まずこの写本の名前が挙がるというほどのダントツの逸品である.Encyclopaedia Britannica によると,次のように解説がある.

Illuminated gospel book (MS. A.I. 6; Trinity College Library, Dublin) that is a masterpiece of the ornate Hiberno-Saxon style. It is probable that the illumination was begun in the late 8th century at the Irish monastery on the Scottish island of Iona and that after a Viking raid the book was taken to the monastery of Kells in County Meath, where it may have been completed in the early 9th century. A facsimile was published in 1974.

ダブリンに行かずとも,いながらにしてこの傑作を眺められるようになった.すごい時代になったなぁ・・・.

・ Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Britannica 2008 Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2008.

2019-02-27 Wed

■ #3593. アングロサクソンは本当にケルトを一掃したのか? [history][celtic][anglo-saxon][celtic][historiography][demography][genetics]

昨日の記事「#3592. 文化の拡散を巡る migrationism と diffusionism」 ([2019-02-26-1]) の終わりで述べたように,アングロサクソンの文化や言語の定着は,伝統的にいわれるようにアングロサクソンによる移住・征服によるものだったのか (migrationism) ,あるいは大きな人口の置き換えを伴わない平和的な伝播によるものだったのか (diffusionism) という論争を取り上げよう.

伝統的な migrationism の仮説に対して,主として遺伝学の立場から異論を唱え,diffusionism を掲げた論客として Oppenheimer を紹介しよう.Oppenheimer は,5世紀のアングロサクソンの渡来によって先住のケルト人が一掃されたとする "wipe-out theory" を支持する遺伝学的な証拠はないという.むしろ,驚くべきことに,おそらく新石器時代から現代までの数千年間,ブリテン島の人口構成は,遺伝学的にみる限り,大きく変動していないという.

具体的にいえば,イングランド人の2/3は,最初に農業がもたらされるよりもずっと昔の段階で渡来した南西ヨーロッパ人の遺伝子を引き継いでいるという.一方,残りの1/3の大多数は,紀元前3000--1000年ほどの間に主にスカンディナヴィアからやってきた北西ヨーロッパ人に由来する.そして,おそらく前者がケルト系,後者がゲルマン系の文化と言語をもった人々に対応するだろうという.そして,この比率は,5世紀のアングロサクソン,8世紀のヴァイキング,11世紀のノルマンの渡来によって特に大きく変動することはなく,現代に連なっている(アングロサクソンの征服がイングランド人口にもたらした遺伝上の貢献は5%程度).

このことが意味するのは,アングロサクソンが渡来してきた5世紀はもとより,ローマ人が遠征してきた紀元前後よりも前に,場合にってはそこから3千年以上も遡った時代に,すでに「ケルトの素」と「ゲルマンの素」となる人々が,それぞれ大陸の南西部と北西部からブリテン(諸)島に入ってきていたのではないかということだ.そして,後者の話していた言語は,後の英語に発展するゲルマン系(とりわけ北ゲルマン系)の言語だったのではないかと.

この仮説を信じるならば,この島におけるケルトとゲルマンの共存の歴史は,5世紀のアングロサクソンの渡来に始まるのではなく,もっと古いということになる.5世紀のアングロサクソンの渡来は,すでに両者が共存生活に慣れていたところへ,新世代のアングロサクソンが加わった程度の出来事であり,そこに「征服」というような社会的な大変動があったわけではないということになる.

この仮説は,当然ながら英語史に関しても根本的な再考を促すことになろう.そもそも紀元前よりブリテン島の先住の言語の1つだったということになるからだ.

関連して「#2353. なぜアングロサクソン人はイングランドをかくも素早く征服し得たのか」 ([2015-10-06-1]),「#3094. 449年以前にもゲルマン人はイングランドに存在した」 ([2017-10-16-1]),「#3113. アングロサクソン人は本当にイングランドを素早く征服したのか?」 ([2017-11-04-1]) などの記事も参照.

・ Oppenheimer, Stephen. The Origins of the British. 2006. London: Robinson, 2007.

2019-02-27 Wed

■ #3593. アングロサクソンは本当にケルトを一掃したのか? [history][celtic][anglo-saxon][celtic][historiography][demography][genetics]

昨日の記事「#3592. 文化の拡散を巡る migrationism と diffusionism」 ([2019-02-26-1]) の終わりで述べたように,アングロサクソンの文化や言語の定着は,伝統的にいわれるようにアングロサクソンによる移住・征服によるものだったのか (migrationism) ,あるいは大きな人口の置き換えを伴わない平和的な伝播によるものだったのか (diffusionism) という論争を取り上げよう.

伝統的な migrationism の仮説に対して,主として遺伝学の立場から異論を唱え,diffusionism を掲げた論客として Oppenheimer を紹介しよう.Oppenheimer は,5世紀のアングロサクソンの渡来によって先住のケルト人が一掃されたとする "wipe-out theory" を支持する遺伝学的な証拠はないという.むしろ,驚くべきことに,おそらく新石器時代から現代までの数千年間,ブリテン島の人口構成は,遺伝学的にみる限り,大きく変動していないという.

具体的にいえば,イングランド人の2/3は,最初に農業がもたらされるよりもずっと昔の段階で渡来した南西ヨーロッパ人の遺伝子を引き継いでいるという.一方,残りの1/3の大多数は,紀元前3000--1000年ほどの間に主にスカンディナヴィアからやってきた北西ヨーロッパ人に由来する.そして,おそらく前者がケルト系,後者がゲルマン系の文化と言語をもった人々に対応するだろうという.そして,この比率は,5世紀のアングロサクソン,8世紀のヴァイキング,11世紀のノルマンの渡来によって特に大きく変動することはなく,現代に連なっている(アングロサクソンの征服がイングランド人口にもたらした遺伝上の貢献は5%程度).

このことが意味するのは,アングロサクソンが渡来してきた5世紀はもとより,ローマ人が遠征してきた紀元前後よりも前に,場合にってはそこから3千年以上も遡った時代に,すでに「ケルトの素」と「ゲルマンの素」となる人々が,それぞれ大陸の南西部と北西部からブリテン(諸)島に入ってきていたのではないかということだ.そして,後者の話していた言語は,後の英語に発展するゲルマン系(とりわけ北ゲルマン系)の言語だったのではないかと.

この仮説を信じるならば,この島におけるケルトとゲルマンの共存の歴史は,5世紀のアングロサクソンの渡来に始まるのではなく,もっと古いということになる.5世紀のアングロサクソンの渡来は,すでに両者が共存生活に慣れていたところへ,新世代のアングロサクソンが加わった程度の出来事であり,そこに「征服」というような社会的な大変動があったわけではないということになる.

この仮説は,当然ながら英語史に関しても根本的な再考を促すことになろう.そもそも紀元前よりブリテン島の先住の言語の1つだったということになるからだ.

関連して「#2353. なぜアングロサクソン人はイングランドをかくも素早く征服し得たのか」 ([2015-10-06-1]),「#3094. 449年以前にもゲルマン人はイングランドに存在した」 ([2017-10-16-1]),「#3113. アングロサクソン人は本当にイングランドを素早く征服したのか?」 ([2017-11-04-1]) などの記事も参照.

・ Oppenheimer, Stephen. The Origins of the British. 2006. London: Robinson, 2007.

2019-02-04 Mon

■ #3570. P と Q の対応にいかなる価値を置くべきか? [celtic][family_tree][comparative_linguistics]

「ケルト」に関わる問題は言語学的,考古学的,民族学的に異論が多く,これぞ決定版という見解は出されていない.言語学についていえば,ケルト語派の分布図や系統図を「#774. ケルト語の分布」 ([2011-06-10-1]) や「#778. P-Celtic と Q-Celtic」 ([2011-06-14-1]) で掲げてきたが,ことに系統図に関しては研究者間で意見が分かれている.

ケルト語比較言語学で伝統的に重視されてきたのが,[2011-06-14-1] でみた P-Celtic と Q-Celtic の区別だ.p と q の音韻対応(とそれを生み出した音韻変化)を重くみて,ケルト諸語を分類する方法である.確かにイギリス諸島の Insular Celtic (島嶼ケルト語群)に関する限り,p を示すブリテン島系の Brythonic と q を示すアイルランド島系の Goidelic とをおよそきれいに区分してくれる基準となっており,地理的な観点からも受け入れやすい.しかし,大陸系のケルト諸語まで視野を広げると,p と q の差異だけを重視してしまうことによって,上記の区分とは大きく異なる別の区分すら可能となってしまうことになる.

たとえば,Welsh と Irish は p, q の対応に照らせば,ケルト語派の内部で互いに比較的近い位置にあるとされるが,一方である見方によると,Welsh は p を示す点で大陸系の Lepontic により近いし,Irish は q を示す点でやはり大陸系の Celtiberian により近いということにもなる.すると,Welsh と Irish の地理的な近さと系統的な近さを結びつけようとする議論は,近視眼的ではないかとして批判にさらされるだろう.

実際,印欧語族の他の語派をみても q と p の交替は広くみられる.ラテン語やロマンス諸語では,quatuor, quatre など q を保っているが,p > q を経た結果としての q を示す quinque, cinq などの例がある.一方,同じイタリック語派でも Umbrian や Oscan では p を示すという事実もある.また,ギリシア語では多くの方言で p を示す.

このように広く分布する音韻交替を,局所的な言語系統区分においてどれだけ価値のあるものとして解釈すべきか.これは,印欧語族全体の区分に関わる「#1150. centum と satem」 ([2012-06-20-1]) の問題と同様,たいへん難しい問題ではある.

以上,Oppenheimer (87--90) を参照して執筆した.

・ Oppenheimer, Stephen. The Origins of the British. 2006. London: Robinson, 2007.

2019-01-23 Wed

■ #3558. 言語と言語名の記号論 [world_languages][sociolinguistics][dialect][variety][scots_english][celtic][onomasiology]

ある言語を何と呼ぶか,あるいはある言語名で表わされている言語は何かという問題は,社会言語学的に深遠な話題である.言語名と,それがどの言語を指示するかという記号論的関係の問題である.

日本の場合,アイヌ語や八重山語などの少数言語がいくつかあることは承知した上で,事実上「言語名=母語話者名=国家名=民族名」のように諸概念の名前が「日本」できれいに一致するので,言語を「日本語」と呼ぶことに何も問題がないように思われるかもしれない(cf. 「#3457. 日本の消滅危機言語・方言」 ([2018-10-14-1])).しかし,このように諸概念名がほぼ一致する言語は,世界では非常に珍しいということを知っておく必要がある.

アジア,アフリカ,太平洋地域はもとより,意外に思われるかもしれないがヨーロッパ諸国でも言語,母語話者,国家,民族は一致せず,したがってそれらを何と呼称するかという問題は,ときに深刻な問題になり得るのだ(cf. 「#1374. ヨーロッパ各国は多言語使用国である」 ([2013-01-30-1])).たとえば,本ブログでは「#1659. マケドニア語の社会言語学」 ([2013-11-11-1]) や「#3429. マケドニアの新国名を巡る問題」 ([2018-09-16-1]) でマケドニア(語)について論じてきたし,「#1636. Serbian, Croatian, Bosnian」 ([2013-10-19-1]) では旧ユーゴの諸言語の名前を巡る話題も取り上げてきた.

本ブログの関心から最も身近なところでいえば,「英語」という呼称が指すものも時代とともに変化してきた.古英語期には,"English" はイングランドで話されていた西ゲルマン語群の諸方言を集合的に指していた.しかし,中英語期には,この言語の話者はイングランド以外でも,部分的にではあれスコットランド,ウェールズ,アイルランドでも用いられるようになり,"English" の指示対象は地理的も方言的にも広まった.さらに近代英語期にかけては,英語はブリテン諸島からも飛び出して,様々な変種も含めて "English" と呼ばれるようになり,現代ではアメリカ英語やインド英語はもとより世界各地で行なわれているピジン英語までもが "English" と呼ばれるようになっている.「英語」の記号論的関係は千年前と今とでは著しく異なっている.

前段の話題は "English" という名前の指す範囲の変化についての semasiological な考察だが,逆に A と呼ばれていたある言語変種が,あるときから B と呼ばれるようになったという onomasiological な例も挙げておこう.「#1719. Scotland における英語の歴史」 ([2014-01-10-1]) で紹介した通り,スコットランド低地地方に根付いた英語変種は,15世紀以前にはあくまで "Inglis" の1変種とみなされていたが,15世紀後半から "Scottis" と称されるようになったのである.この "Scottis" とは,本来,英語とは縁もゆかりもないケルト語派に属するゲール語を指していたにもかかわらずである.平田 (57) が指摘する通り,このような言語名の言い換えの背景には,必ずやその担い手のアイデンティティの変化がある.

古スコッツ語は,一一〇〇年から一七〇〇年まで初期スコッツ語,中期スコッツ語と変遷した歴史を持つが,もっとも大きな変化は,一五世紀末に呼び名が変わったこと,すなわちイングリスがスコティス(Scottis は Scottish の古スコッツ語異形.Scots は Scottis の中間音節省略形)と呼ばれるようになったことである.かつてスコティスという言葉はあきらかにハイランド(とアイルランド)のゲール語を指していた.スコットランド性はゲール語と結びつけられていた.ところが,ローランド人は,この言語変種の呼び名はスコティスであると主張した.これははっきりとした自己認識の転換であった.スコティスはこれ以後はゲール語以外の言語を指すようになった.これはスコットランドの言語的なアイデンティティが転換したことを示しているのである.

言語と言語名の記号論ほど,すぐれて社会言語学的な話題はない.

・ 平田 雅博 『英語の帝国 ―ある島国の言語の1500年史―』 講談社,2016年.

2018-11-22 Thu

■ #3496. Highland Clearances と Scottish Gaelic の禁止 [history][celtic][scottish_gaelic][language_death]

スコットランド高地や島嶼部では,ケルト系の言語である Scottish Gaelic が現在も行なわれている(系統については「#774. ケルト語の分布」 ([2011-06-10-1]) を参照).Ethnologue の Scottish Gaelic によると,2011年の統計で57,400人ほどの話者がいるという.話者人口がわずかなのは Irish や Breton などの他のケルト系諸語とも比較され,絶対数としていえば「赤信号」であることは間違いない.スコットランドでは教育や言語景観について当該言語の振興も進められているが,予断を許さない状況である.

「#1719. Scotland における英語の歴史」 ([2014-01-10-1]) で見たとおり,スコットランドの低地では,11世紀という歴史の早い段階から英語が浸透していたが,高地では近代に至るまで Scottish Gaelic が日常的に行なわれていた.この地域が強い英語化の波に洗われるのは,18世紀の2度にわたるジャコバイトの反乱(1715年と1745年)の後に,この地に徹底的な弾圧が加えられた Highland Clearances (ハイランド放逐)ゆえである.これは「スコットランド高地地方の一定の地域から人々を立ち退かせ牧羊地とした囲い込み運動」であり,多くのスコットランド人が立ち退きを余儀なくされ,アメリカへ渡っていった.

1745年の反乱 "the Forty-five" により,イギリス政府は,現地の人々にゲール語使用を禁止させる強行策に出た.指 (103) の解説を引用する.

一六八八年の名誉革命の際に大陸へ亡命したブリテン王ジェイムズ七世(二世)の支持者たちは,王の名のラテン語に由来してジャコバイトと呼ばれるようになった.彼らは,一七一五年,一七四五年(以下,フォーティファイヴと呼ぶ)に,ジェイムズの子孫を正統なスコットランド王として擁立して,グレートブリテン政府と戦った.二度のジャコバイトの反乱では,反乱が生じた背景やそれを支持した者たちの動機は異なっていたが,当時,ハイランドの人びと全体がグレートブリテン政府に抵抗しているように見なされた.フォーティファイヴの後,政府は反乱に加担したハイランドの氏族長たちの財産を没収し,私兵をもつ権利や世襲的な司法権を剥奪した.そして,ハイランド人の衣装とされていたタータン柄のキルトなどを身につけることを禁止し,彼らの文化であるバグパイプやゲール語の使用も禁じた.違反者は保釈なしの六か月の投獄,再犯者は七年間の流刑という処罰となった.

同じ18世紀の後半には,これらは解禁されたものの,以降,ハイランドにおける Scottish Gaelic の衰退は免れなかった.指 (105) 曰く,

一八世紀に一時使用禁止となっていたゲール語ではあるが,二〇〇一年時点でのスコットランドでは,約六万人の人びとがゲール語を話すといわれており,同語は「ヨーロッパ地域少数言語憲章」にも含まれている.島嶼地域のスカイ島にはゲール語を学ぶコレッジが設立され,スコットランド本当でもゲール語のラジオ放送やテレビ番組も放映されており,今日,日常的にゲール語に触れる環境が整いつつある.

確かに Scottish Gaelic は,近年少しずつ「復活」しつつあるようだが,依然として危機的状況にあることは間違いない.決して楽観視はできないだろう.「#2006. 近現代ヨーロッパで自律化してきた言語」 ([2014-10-24-1]) を参照.

・ 指 昭博(編著) 『はじめて学ぶイギリスの歴史と文化』 ミネルヴァ書房,2012年.

2018-09-29 Sat

■ #3442. イングランドの河川名にケルト語が多い理由 [toponymy][onomastics][celtic][anglo-saxon][hydronymy]

「#1188. イングランドの河川名 Thames, Humber, Stour」 ([2012-07-28-1]),「#1216. 古英語期のケルト借用語」 ([2012-08-25-1]),「#2443. イングランドにおけるケルト語地名の分布」 ([2016-01-04-1]) で見てきたように,イングランドの河川名にはケルト語由来の要素からなるものが多い.

一般に河川名は,異民族による征服の歴史を経ても,古名が引き継がれる傾向が強いといわれる.その理由は[2012-07-28-1]でも少し論じたが,別の観点から,デイヴィスとレヴィット (62--63) が述べるような以下の事情も関与していただろう.

ケルト語は川の名前に最も多くみられる.概して,川の名前の約3分の2はケルト語である.その大部分は南部と東部よりも北部と西部にみられる.なぜそれほど多くの川の名前が残ったのであろうか.いくつかの川の場合,特に大きな河川の場合は,川の名前は交易上の通路としてイギリスと大陸の国々との間で広く知られるほど非常に重要であっただろう.大陸からの貿易商たちは紀元前何世紀も前からイングランドに,海を渡って来ていた.海を使う船乗りにとって,大きめの川はそのまま内陸部への侵入通路となるので,様々な民族にその名前は知られていたであろう.アングロ・サクソン人は侵略者であって貿易商ではなかった.しかし,侵略という正にその目的のためにもイングランドへの進入路には大きな関心を寄せていた.

小さめの河川や支流の場合は,上で述べたようなことは当てはまらない.結局,特別説明すべきものはなにもない.しかしながら,北アメリカではアメリカインディアンの言語がケルト語と似かよった運命を辿っており,大小の多くの河川には北米インディアンの名前が残っているということは注目してよい.その例としてはミシシッピー川,ミズーリ川,その他にも多くみられる.どの河川の名前が残り,どの川の名が残らないかという問題は歴史上の解けないなぞのひとつである.

別の箇所に「イングランド全体で,アングロ・サクソン語の地名は全体の約3分の2を占めている」(デイヴィスとレヴィット,52頁)という記述があるので,河川名に関してむしろケルト系が約3分の2を占めるというのは,驚くべき差異である.

河川名は古名を引き継ぎやすい理由としてもう1つ考えられそうなのは,河川(やその他の自然の地形)は,町や村や通りのような人工物ではないということがあるかもしれない.新たに作り出したり,スクラップ・アンド・ビルドできるものではなく,古来から屹然とそこに存在しているものである.自然に手を加えることができないのと同様に,既存の名前にも手を加えないでおくということではないか.地名 (toponym) と一口にいっても,地形の名前と町の名前とで趣が異なるのは当然かもしれない.

・ デイヴィス,C. S.・J. レヴィット(著),三輪 伸春(監訳),福元 広二・松元 浩一(訳) 『英語史でわかるイギリスの地名』 英光社,2005年.

2018-05-13 Sun

■ #3303. イングランド宗教改革の荒波をくぐりぬけたウェールズ語 [reformation][celtic][linguistic_imperialism][emode][welsh][wales][history][bible][book_of_common_prayer]

「#3100. イングランド宗教改革による英語の地位の向上の負の側面」 ([2017-10-22-1]) で,16世紀のイングランド宗教改革により,アイルランド,ウェールズ,コーンウォルでは英語の権威は高まったが,ケルト諸語の地位は落ちたと述べた.一方,ウェールズに関しては,「#1718. Wales における英語の歴史」 ([2014-01-09-1]) でみたように,聖書と祈祷書がウェールズ語に翻訳されたため,ウェールズ語がある程度保持される結果となったとも述べた.ウェールズ語については,宗教改革の影響により地位が貶められたのか,保持されたのか,どちらなのだろうか.やや複雑なウェールズの状況について,平田 (27) が明快に解説している.

宗教関係では,ロンドンの政府は一五六三年に「聖書および祈祷書をウェールズ語に翻訳する法律」を通過させて,聖書と祈祷書をウェールズ語に翻訳させた.これは,言語から見ると諸刃の剣となった.すなわち,一方では,ウェールズ語の保持に貢献したが,その半面で,ウェールズ語は宗教の言語と見なされて,政治の世界から締め出されることになった.それは重要性を持たない言語として,農村部の小作人に残存することになった.

つまり,一六世紀のウェールズ統治において,ウェールズ語の聖書と祈祷書により,ウェールズ人をイングランド国教会にとどめておく「国教会の政治学」が,英語を広める「英語の政治学」よりも優先していたのである.その結果,宗教儀式ではウェールズ語が使用され,この言語の存続が助長された.聖書や祈祷書の翻訳,イングランド国教会としての説教を現地語で説教できる牧師の派遣を維持することによって,皮肉なことに,抑圧するつもりだった現地語の威信が保たれた.これはイングランド側からは「歴史的失態」と呼ばれる.ウェールズ語の残存はこの「歴史的失態」に依っていた.要するに,宗教改革は,ウェールズ語の聖書をウェールズ人に与え,次の三世紀間,ウェールズ語は宗教の領域で維持された.

つまり,宗教改革を通じて,ウェールズ語は政治の世界からは追い出されたものの,宗教の世界では命脈を保ったということだ.2つの異なる「世界」に分けて考えることで,一見すると矛盾した宗教改革のウェールズ語への影響がクリアに理解できるようになった.

その4世紀後の20世紀中に,ウェールズにおけるウェールズ語の地位はめざましく復活していくことになるが,振り返ってみれば,それは16世紀に上記の経緯でウェールズ語の火を絶やさずに済んだからなのだろう.イングランド側にとって「歴史的失態」とみえる意味がわかる.

・ 平田 雅博 『英語の帝国 ―ある島国の言語の1500年史―』 講談社,2016年.

2017-11-04 Sat

■ #3113. アングロサクソン人は本当にイングランドを素早く征服したのか? [anglo-saxon][celtic][history][sociolinguistics][toponymy]

標記は,近年のブリテン島の古代史における論争の的となっている話題である.伝統的な歴史記述によれば,アングロサクソン人は5世紀半ばにイングランドを侵略し,原住民のブリトン人を根絶やしにするか,ブリテン島の周辺部へ追いやるかし,いわばアングロサクソン人の電撃的な圧勝だったという.しかし,近年はこの従来の説に対して修正的な見方が現われており,「電撃的な圧勝」ではなかったという説を見聞きする機会が増えた.

現実はアングロサクソン人によるもう少し穏やかな移住だったのではないかという見解については,ケルト研究の第1人者である原 (219) も,イングランドの考古学や地名学などの成果を参照するなどして,以下のように支持している.

従来,アングロサクソン人の侵入は,比較的短期間での大規模な組織的移住と考えられてきたが,現実はそうではなく,かなり長期にわたる,独立の小戦士団による来寇だった.五?六世紀の墳墓や葬制に関する考古学調査でうかがえるのは,小戦士団による主要なローマ街道沿いの,戦略的要地での点在的な定住地の形成であり,ついで河川に沿った内陸への広い拡大である.地名学の研究成果でも,たとえば「ハエスティンガス(ヘイスティングズ)」は,従来考えられてきたように「ハエストの一族,子孫たち」ではなく,「ハエストに従う人々」であり,「レアディンガス(レディング)」も「レアダに従う人々」である.つまり,アングロサクソンの初期集落に特徴的な「インガス語尾」の地名は,部族集団に由来するのではなく,小戦士団にもとづいているのである.

これも移住と伝播という歴史の基本的問題となるが,ローマに比べるとアングロサクソンの文化的権威は決して高くはなかった.したがってサクソン人の文化,その後の英語がブリテン島の支配的言語となっていくことについては,権威が拮抗的だとすれば,支配関係がキーポイントになる.つまり,サクソン人が支配権を握ることで,文化的にも覇権を獲得していくことになるのである.これはその後の歴史資料,物語でも確認される.

ここで,「文化的権威」と「支配関係」とを異なる社会言語学的パラメータと考えている点が注目に値する.この例において具体的にいえば,「文化的権威」とは技術,経済,学問,宗教などに関わる威信を指し,「支配関係」といえば政治や軍事などにかかわる優勢を指すとみなせるだろうか.文化軸と政治軸は,ともに社会的なパラメータではあるが,分けて考えることで見えてくることもありそうだ.

アングロサクソンのブリテン島の侵攻については,「#33. ジュート人の名誉のために」 ([2009-05-31-1]),「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」 ([2010-05-21-1]),「#1013. アングロサクソン人はどこからブリテン島へ渡ったか」 ([2012-02-04-1]),「#2353. なぜアングロサクソン人はイングランドをかくも素早く征服し得たのか」 ([2015-10-06-1]),「#2443. イングランドにおけるケルト語地名の分布」 ([2016-01-04-1]),「#2493. アングル人は押し入って,サクソン人は引き寄せられた?」 ([2016-02-23-1]),「#2900. 449年,アングロサクソン人によるブリテン島侵略」 ([2017-04-05-1]),「#3094. 449年以前にもゲルマン人はイングランドに存在した」 ([2017-10-16-1]) を参照.

・ 原 聖 『ケルトの水脈』 講談社,2007年.

2017-10-22 Sun

■ #3100. イングランド宗教改革による英語の地位の向上の負の側面 [reformation][book_of_common_prayer][bible][celtic][linguistic_imperialism][emode]

「#2927. 宗教改革,印刷術,英語の地位の向上」 ([2017-05-02-1]),「#2937. 宗教改革,印刷術,英語の地位の向上 (2)」 ([2017-05-12-1]),「#3066. 宗教改革と識字率」 ([2017-09-18-1]) を始めとする reformation のいくつかの記事で,16世紀のイングランド宗教改革が英語の地位を向上させた件について考えてきた.要するに,宗教改革を進める人々にとって,伝統的な権威を背負ったラテン語は敵性言語であり,むしろ英語やドイツ語など各々の土着語 (vernaculars) こそが重視されるべきだという雰囲気が醸成された.16世紀中にいくつも出版された聖書の英訳しかり,1549年の Thomas Crammer による The Book of Common Prayer (英語祈祷書)の編纂しかり,宗教改革は土着語たる英語の地位を高めるのに貢献した(「#1427. 主要な英訳聖書に関する年表」 ([2013-03-24-1]),「#1472. ルネサンス期の聖書翻訳の言語的争点」 ([2013-05-08-1]),「#2597. Book of Common Prayer (1549)」 ([2016-06-06-1]) を参照).

しかし,このような英語の地位の向上は,英語を母語とするイングランドの多くの人々にとってこそ朗報だったろうが,イングランドの周縁部でケルトの言語・文化を保っていた少数派にとっては必ずしも朗報ではなかっただろう.水井 (70) は,この辺りの事情に触れながら宗教改革と英語の地位の向上について説明している.

言語の問題はイングランドの辺境地域にどのようにして宗教改革を根付かせるかという大きな問題とかかわっていた.エドワード治世の宗教改革は,英語聖書だけでなく英語祈禱書の導入をともなっていたため,アイルランド,ウェールズ,イングランド内でもコーンウォルなどの英語と異なる言語が使用されている地域ほどこれらの導入には困難があったと考えられる.

しかし,イングランド全国の教区教会ではグレート・バイブルに対する教区民の関心は大変高く,大きな書物の周囲に人だかりができるほどであったという.カトリック教会の信仰にとって最も重要なラテン語は,聖職者や高度な教育を受けた人々に独占された言語であって民衆の信仰の内面化の妨げともみなされたが,プロテスタントの聖書主義はヨーロッパ各地に現地語での信仰生活を根付かせることに成功した.

ここで注意したいのは,アイルランド,ウェールズ,コーンウォルなどの英語を母語としない地域においても,英語の聖書や祈祷書が導入されたことである.つまり,これらの地域の人々にとってみれば,宗教改革は必ずしも「現地語での信仰生活を根付かせることに成功し」なかったのである.彼らにとっては,宗教の言語がラテン語から英語へシフトしたにすぎず,非母語であるという点では何も変化しなかった.イングランドの宗教改革は,周縁のケルト系の人々にとって,ローマによるラテン語の押しつけから解き放ってくれた解放者かもしれないが,イングランドによる英語の押しつけをもたらした圧制者でもあった.

水井 (85) 曰く,「ブリテン諸島における宗教改革は,英語という言語の使用を信仰の場で義務づけることにもつながったため,その後のケルト系諸言語の使用状況にも大きな影響を与えたのだといえる」.英語の帝国主義的な性格は,英語が世界語となった20--21世紀に特有のものではなく,早くも近代初期の16世紀からその萌芽が見られたといえるだろう.

・ 水井 万里子 『図説 テューダー朝の歴史』 河出書房,2011年.

2017-06-25 Sun

■ #2981. 英国史と日本史の視点の差異 [history][archaeology][celtic][geography][review]

書店で平積みになっていた新書を買って読んでみた.松木武彦著『縄文とケルト』である.日英比較考古学の興味をそそる本である.端的にいえば,両地域,両民族ともに,紀元前に先進的な文明をもつ大陸の民族に大きな影響を受けたが,現在その歴史をとらえる視点は,おおいに異なっているということだ.「同じ動きを,英国史ではヨーロッパ史の一部とみているのに対し,日本史ではどこまでも日本史としてにらんでいる」(223) のだという.

もう少し詳しく著者の結論を紹介するには,直接文章を引用するのが早いだろう.松木 (236) は,文明を「非文明のさまざまな知的試行や積み重ねの中から生み出されて広まった,人類第二次の知識体系」と定義づけた後に,次のように締めくくっている.

大陸中央部の平原で芽生えて根を張った,この文明の知識体系やそれに沿った行動様式は,環境の悪化と資源の低落による危機を肥やしにして,その実利的な結実率の高さゆえに周辺の地域にも急速にはびこっていった.ケルトとは,ユーラシア大陸の中央部から主として西方へ進んだこの動きを,一つの人間集団の移動拡散というドラマになぞらえて,後世の人びとが自らのアイデンティティと重ねながらロマン豊かに叙述したものである.

いっぽう,ユーラシア大陸中央部から東方にも同様の動きが進んだ.克明な一国史の叙述を大の得意とするわが国の歴史学や考古学では,この島国にしっかりと足をつけて西の海の向こうをにらむ姿勢をもとに,このような動きを,弥生時代に水田稲作をもたらした「渡来人」,古墳時代に先進的な技術と知識をもってやってきた「渡来人」(古くは「帰化人」)に集約して描こうとしてきた.後者は一時,東のケルトとでもいうべき「騎馬民族」に含めて描かれようとしたが,島国日本の伝統と孤立と純粋さを信じたい心根と,日本考古学一流の精緻な実証主義とがあいまったところから大きな反発を受け,その時点では不成功の試みに終わった.

ともあれ,西と東のケルトは,ともにその最終の到達地であるブリテン島と日本列島とにそれぞれ歴史的な影響を及ぼし,環濠集落のような戦いと守りの記念物や,不平等や抑圧を正当化する働きをもった王や王族の豪華な墓をそこに作り出した.紀元前三〇〇〇年を過ぎたころから紀元前後くらいまでの動きである.

しかし,東西ケルトの動きの最終的帰結ともいえる大陸の古代帝国――漢とローマ――が日本列島とブリテン島とに関わった程度と方向性は大きく異なり,そのことは,両地域がたどったその後の歴史の歩みの違いと,そこから来る相互の個性を作り出すに至る.大陸との間を隔てる海が狭かったがゆえにローマの支配にほぼ完全に呑み込まれたブリテン島では,文字や貨幣制度など,抽象的な記号を媒介とする知財や情報の交換システム――人類第三次の知識体系――に根ざした新しいヨーロッパ社会の一翼としてその後の歴史の歩みに入っていった.

これに対し,もっと広い海で大陸から隔てられていた日本列島は,漢の直接支配下に入ることなく,王族たちが独自の政権を作り,前方後円墳という固有の記念物を生み出し,独自のアイデンティティを固める期間がイギリスよりもはるかに長かった.私たち現代日本人は,このような感性や世界観を受け継いでいる.「縄文時代」「弥生時代」「古墳時代」と,同じ島国のイギリスの歴史ではほとんど用いられない一国史的な時代区分を守り,東のケルト史観たる騎馬民族説に反発する日本人の歴史学者や考古学者の観念もまた,そこに由来するのかもしれない.(237--39)

本書には,地政学的な指摘も多い.例えば,日英両島嶼地域と大陸との関係は,間に挟まる海峡の幅にも比例するという.ドーヴァー海峡の幅は34キロであり,人間でも頑張れば泳ぎ切れる距離だが,対馬海峡は約200キロもあり,さすがに泳いでは渡れない (233) .また,「東西のケルト」は,いずれもユーラシア中央部に近いところにルーツが想定されているという指摘も,ユーラシア大陸規模で歴史を考えさせる契機となり,意味深長である (224) .

上の引用の最後にもあるように,紀元前後に,ブリテン島では帝国に取り込まれて固有のアイデンティティが育ち得なかったのという指摘もおもしろい.そのタイミングで育ち得なかったがゆえに,ずっと後の近代期に,国家的アイデンティティを作り出す手段として基層に広がるケルトが利用されたのではないかという考察も示唆に富む(231--32) .英国史および英語史に対して,1つの視点を与えてくれる本として読んだ.そして,もちろん日本(語)史に対しても.

今回の話題と関連して,「#159. 島国であって島国でないイギリス」 ([2009-10-03-1]),「#2968. ローマ時代以前のブリテン島民」 ([2017-06-12-1]) も参照.

・ 松木 武彦 『縄文とケルト』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2017年.

2017-06-12 Mon

■ #2968. ローマ時代以前のブリテン島民 [history][archaeology][celtic]

ブリテン島の先史時代にも人々の移動は頻繁にあったが,いつどのような民族がやってきて,いかにして先住民を征服したか,あるいは共存したかについて,詳細はわかっていない.アングロ・サクソン時代の直前のブリテン島民であった「ケルト人」についても,いつどのように渡来したのかについて諸説あり,論争の的となっている.以下では,君塚 (3--5),川北 (17--22),指 (7--9) に依拠して,教科書的な記述を施しておきたい.

人類が現在のブリテン島に相当するユーラシア大陸西端に居住していた最古の痕跡は,81万年前のものとされている.紀元前1万年頃の旧石器時代末期には,前時代におけるネアンデルタール人の文化をもった旧人に代わり,新人が狩猟採集の生活を営みつつ住み着いていた.紀元前7000--6000年になると,この地は大陸と完全に切り離された.ブリテン島の誕生である.次いで紀元前4000年頃からは農耕や牧畜も始まり,新石器時代に入る.この頃には,イベリア半島あるいは北アフリカ沿岸より人々が渡来していたようだ.新石器時代の末期,紀元前22--20世紀には大陸からビーカー人(埋葬品として用いられた口広型の土器にちなむ)と呼ばれる戦士集団がやってきて,青銅器文化をもたらした.ビーカー人は,おそらく印欧語を話していたと考えられる.ストーンヘンジに代表される巨石文化は紀元前18世紀頃に栄えたが,この頃までには大小様々な集団が生まれていたようだ.

ちょうどその頃,紀元前2千年紀には,大陸のアルプス山脈北部に,後にケルト人と呼ばれる冒険的戦士集団が生まれていた.彼らは千年ほどかけて北西ヨーロッパ,特に中欧,東欧にかけて拡張し,紀元前6世紀頃にはブリテン島にも渡来し,青銅器文化の担い手を追い出して,鉄器文化をもたらしつつ,この島に住み着くようになった.なお,ケルト人といっても均一の文化をもっていたわけではなく,彼らに征服された多様な先住民が征服者の文化と言語を共有する緩やかな文化的集合体をなしていたととらえるのが適切だろう(征服というよりは緩やかな同化だった可能性もある).さて,ブリテン島に次々に渡来してきたケルト人のなかでも中心的な役割を果たしたとされる最後の分派がベルガエ人であり,紀元前2世紀末までに高度な鉄器文化を発達させていた.数十の部族が分立していたが,このケルト人こそが,紀元前1世紀半ばよりローマ軍団に狙われることになるブリテン島民だった.

・ 君塚 直隆 『物語 イギリスの歴史(上)』 中央公論新社〈中公新書〉,2015年.

・ 川北 稔(編) 『イギリス史』 山川出版社,1998年.

・ 指 昭博 『図説イギリスの歴史』 河出書房新社,2002年.

2016-12-29 Thu

■ #2803. アイルランド語の話者人口と使用地域 [irish][ireland][demography][celtic][map]

アイルランドにおけるアイルランド語から英語への言語交替 (language_shift) について「#2798. 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.」 ([2016-12-24-1]),「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]) で取り上げた.言語交替は現在も進行中だが,アイルランド語 (irish) はいまだ確かに使用されている.アイルランド語使用の実態について,嶋田 (20--20) の記述を箇条書きにまとめてみよう.

・ 現代アイルランドでは日々のコミュニケーションの主流は英語である

・ アイルランド語のみを話す話者は存在しない

・ 日常的にアイルランド語を用いるのは,人口の2%程度である

・ 2011年の国勢調査によるとアイルランド語話者(=「アイルランド語が話せる話者」)は約177万人で,これは3歳以上の人口の40.6%に相当する

・ アイルランド共和国憲法第8条にはアイルランド語が国語 (national language) であり第1公用語であることが記されている(英語は第2公用語)

・ アイルランド語は,多くのアイルランド人にとって学校で学ぶ言語である

・ 民族語であるアイルランド語を習得することは公共機関の仕事に就くために必須であり,高く評価される

・ アイルランドは,2010年から2030年までの「20年戦略」でアイルランド語と英語のバイリンガルをできる限り増やす計画を立てている

・ 現地ではアイルランド語は「ゲール語」 (Gaelic) と称され,ゲール語使用地域は「ゲールタハト」 (Gaeltacht) と呼ばれる

最後に触れたゲールタハトは,アイルランド島の西部を中心に小区画として点在している(ただし,広義にはスコットランドのゲール語使用地域も含む).Údarás na Gaeltachta のホームページによると,"The Gaeltacht covers extensive parts of counties Donegal, Mayo, Galway and Kerry --- all along the western seaboard --- and also parts of counties Cork, Meath and Waterford." と説明書きがある.以下に簡単な地図を再現しておこう(「#774. ケルト語の分布」 ([2011-06-10-1]) の地図も参照).

アイルランド語の歴史の概略については,Background on the Irish Language の記事も有用.関連して,アイルランドの歴史について「#762. エリザベス女王の歴史的なアイルランド訪問」 ([2011-05-29-1]),「#2361. アイルランド歴史年表」 ([2015-10-14-1]) も参照されたい.

・ 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow