2020-02-05 Wed

■ #3936. h-dropping 批判とギリシア借用語 [greek][loan_word][renaissance][inkhorn_term][emode][lexicology][h][etymological_respelling][spelling][orthography][standardisation][prescriptivism][sociolinguistics][cockney][stigma]

Cockney 発音として知られる h-dropping を巡る問題には,深い歴史的背景がある.音変化,発音と綴字の関係,語彙借用,社会的評価など様々な観点から考察する必要があり,英語史研究において最も込み入った問題の1つといってよい.本ブログでも h の各記事で扱ってきたが,とりわけ「#1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ」 ([2012-11-09-1]),「#1675. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (2)」 ([2013-11-27-1]),「#1899. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (3)」 ([2014-07-09-1]),「#1677. 語頭の <h> の歴史についての諸説」 ([2013-11-29-1]) を参照されたい.

h-dropping への非難 (stigmatisation) が高まったのは17世紀以降,特に規範主義時代である18世紀のことである.綴字の標準化によって語源的な <h> が固定化し,発音においても対応する /h/ が実現されるべきであるという規範が広められた.h は,標準的な綴字や語源の知識(=教養)の有無を測る,社会言語学的なリトマス試験紙としての機能を獲得したのである.

Minkova によれば,この時代に先立つルネサンス期に,明確に発音される h を含むギリシア語からの借用語が大量に流入してきたことも,h-dropping と無教養の連結を強めることに貢献しただろうという.「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-19-1]),「#516. 直接のギリシア語借用は15世紀から」 ([2010-09-25-1]) でみたように,確かに15--17世紀にはギリシア語の学術用語が多く英語に流入した.これらの語彙は高い教養と強く結びついており,その綴字や発音に h が含まれているかどうかを知っていることは,その人の教養を示すバロメーターともなり得ただろう.ギリシア借用語の存在は,17世紀以降の h-dropping 批判のお膳立てをしたというわけだ.広い英語史的視野に裏付けられた,洞察に富む指摘だと思う.Minkova (107) を引用する.

Orthographic standardisation, especially through printing after the end of the 1470s, was an important factor shaping the later fate of ME /h-/. Until the beginning of the sixteenth century there was no evidence of association between h-dropping and social and educational status, but the attitudes began to shift in the seventeenth century, and by the eighteenth century [h-]-lessness was stigmatised in both native and borrowed words. . . . In spelling, most of the borrowed words kept initial <h->; the expanding community of literate speakers must have considered spelling authoritative enough for the reinstatement of an initial [h-] in words with an etymological and orthographic <h->. New Greek loanwords in <h->, unassimilated when passing through Renaissance Latin, flooded the language; learned words in hept(a)-, hemato-, hemi-, hex(a)-, hagio-, hypo-, hydro-, hyper-, hetero-, hysto- and words like helix, harmony, halo kept the initial aspirate in pronunciation, increasing the pool of lexical items for which h-dropping would be associated with lack of education. The combined and mutually reinforcing pressure from orthography and negative social attitudes towards h-dropping worked against the codification of h-less forms. By the end of the eighteenth century, only a set of frequently used Romance loans in which the <h-> spelling was preserved were considered legitimate without initial [h-].

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2019-12-04 Wed

■ #3873. 綴字が標準化・固定化したからこそ英語の書記体系は複雑になった [spelling][standardisation][spelling_pronunciation_gap][writing][orthography]

17世紀以来の英語綴字の近代化と標準化 (standardisation) について論じた Scholfield (160) が,その結論において標記の矛盾に触れている.綴字が変わらなくなってしまったことにより,綴字と発音の対応関係,すなわち書記体系は,時間が経てば経つほど崩れてきたし,これからも崩れていくのだという洞察だ.しかも,これは英語の書記体系に限らず,どの書記体系にも当てはまるはずだという.

Thanks to the completion of the fixing of lexical spellings associated with standardization, four centuries brought little apparent change to English writing. However, when we look more closely we see that, as happens sooner or later for all writing systems that have been standardized in the same way round the world in national languages, due to sound change, the letter-sound correspondences become ever more complex. The choice of English not to naturalize loanword spellings and only incompletely to apply reason to resolve inherited variation exacerbated this. In essence the fact that the spelling of English words has 'not changed' much in recent centuries disguises the fact that, as a consequence, the English writing system, in the sense of the letter-sound correspondences, has massively changed and become even more complex, while morphemic reference has strengthened. By contrast the appearance of writing was never quite so firmly standardized and has changed rather more due to technological change and the impact of universal psychological requirements.

英語綴字が標準化・固定化したことにより,英語書記体系における発音と綴字の対応関係が不透明になってきたというのは,ある意味でネガティブな指摘のように聞こえる.しかし,見方を変えればこれをポジティブに解することができる.英語綴字の標準化・固定化は,英語書記体系を表音文字的なものから表語文字的なものへとシフトさせたといういう解釈である.前者の見方では英語書記体系のエントロピーは増大しているように聞こえるが,後者の解釈ではむしろエントロピーは減少しているとも議論できそうだ.

以下の記事でも主張してきたように,近現代英語の綴字の基本原理は,表音性というよりも表語性にあるのだ.

・ 「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1])

・ 「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1])

・ 「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1])

・ 「#2312. 音素的表記を目指す綴字改革は正しいか?」 ([2015-08-26-1])

・ Scholfield, Phil. "Modernization and Standardization since the Seventeenth Century." Chapter 9 of The Routledge Handbook of the English Writing System. Ed. Vivian Cook and Des Ryan. Abingdon: Routledge, 2016. 143--61.

2019-12-02 Mon

■ #3871. スコットランド英語において wh- ではなく quh- の綴字を擁護した Alexander Hume [scots_english][standardisation][spelling][orthography]

昨日の記事「#3870. 中英語の北部方言における wh- ならぬ q- の綴字」 ([2019-12-01-1]) の最後で触れたように,一般に Older Scots においては,中英語の北部方言と同様に,wh 語は q で始まる綴字で書かれていた.しかし,近代の16世紀になるとイングランドの標準的綴字の影響がスコットランドにも及び,quh- などの綴字は「訛った」綴字とされ,物笑いの種ともなった.

1617年頃,スコットランドでの綴字教育を念頭に Orthographie and Congruitie of the Briþan Tongue を著わした Alexander Hume は,その本のなかで quh- の綴字を擁護した.一方,Hume はその綴字が物笑いの種となった逸話を披露してもいる.その逸話を Crystal (53) より引用しよう.

. . . to reform an errour bred in the south, and now usurped be our ignorant printers, I wil tel quhat befel my-self quhen I was in the south with a special gud frende of myne. Ther rease [rose], upon sum accident, quhither [whether] quho, quhen, quhat, etc., sould be symbolized with q or w, a hoat [hot] disputation betuene him and me. After manie conflictes (for we oft encountered), we met be chance, in the citie of baeth [Bath], with a doctour of divinitie of both our acquentance. He invited us to denner. At table my antagonist, to bring the question on foot amangs his awn condisciples, began that I was becum an heretik, and the doctour spering [asking] how, ansuered that I denyed quho to be spelled with a w, but with qu. Be quhat reason? quod the Doctour. Here, I beginning to lay my grundes of labial, dental, and guttural soundes and symboles, he snapped me on this hand and he on that, that the doctour had micle a doe to win me room for a syllogisme. Then (said I) a labial letter can not symboliz a guttural syllab [syllable]. But w is a labial letter, quho a guttural sound. And therfoer w can not symboliz quho, nor noe syllab of that nature. Here the doctour staying them again (for al barked at ones), the proposition, said he, I understand; the assumption is Scottish, and the conclusion false. Quherat al laughed, as if I had bene dryven from al replye, and I fretted to see a frivolouse jest goe for a solid ansuer.

綴字をネタに,スコットランドも馬鹿にされたものである.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2019.

2019-11-30 Sat

■ #3869. ヨーロッパ諸言語が初期近代英語の書き言葉に及ぼした影響 [spelling][j][v][punctuation][standardisation][apostrophe][capitalisation][punctuation]

ラテン語が初期近代英語(ひいては後の現代英語)の書き言葉に及ぼした影響については,語源的綴字 (etymological_respelling) がよく知られている.ラテン語は,威信のある言語としてルネサンス期に英語の標準化の第一のお手本になったことは確かだろう.しかし,同時代のヨーロッパの土着語であるフランス語,スペイン語,イタリア語も,英語の書き言葉に少なからぬ影響を与えてきた.英語史でもあまり強調されることはないが,地味に重要な事実である.

Scholfield (158) によれば,次の点が指摘されている.

・ <i> と <j>,<u> と <v> の区別は,ラテン語ではなくスペイン語やイタリア語にあった区別により促された(cf. 「#1650. 文字素としての j の独立」 ([2013-11-02-1]), 「#2415. 急進的表音主義の綴字改革者 John Hart による重要な提案」 ([2015-12-07-1]))

・ long <s> の衰退は,おそらく大陸からの影響である(cf. 「#584. long <s> と graphemics」 ([2010-12-02-1]),「#2997. 1800年を境に印刷から消えた long <s>」 ([2017-07-11-1]))

・ アポストロフィ (apostrophe) の導入も大陸から

・ 大文字化 (capitalisation) が広く行なわれるようになった習慣も大陸から

・ 大陸の言語から語を借用したときに,借用元言語での綴字を英語化せずに取り入れる傾向も,上記の諸傾向と同じ方向性を示す

・ 初期の印刷字体もイタリアやフランスなど大陸から来たものだった

Scholfield (158) の以下の指摘は,「ラテン語が英語に及ぼした影響」以上に「ヨーロッパ諸言語が英語に及ぼした影響」へと目を向けさせてくれる.

. . . those with influence over how English writing developed were at least in the sixteenth/seventeenth centuries motivated to locate English as a modern European national language perhaps rather more than as another classical language.

初期近代英語は,理想のモデルとしてこそラテン語を念頭においていたが,現実的な敵対者かつ協力者として注視していたのは,同時代のヨーロッパの諸言語だったということになりそうだ.

・ Scholfield, Phil. "Modernization and Standardization since the Seventeenth Century." Chapter 9 of The Routledge Handbook of the English Writing System. Ed. Vivian Cook and Des Ryan. Abingdon: Routledge, 2016. 143--61.

2019-11-29 Fri

■ #3868. 現代英語の綴字にみられる「不変異の原則」 [spelling][standardisation][orthography][spelling_pronunciation_gap]

英単語の各々には決まった1つの綴字がある.これは現代標準英語の読み書きを習ってきた私たちにとって,あまりに当たり前のことで疑うべくもない.なぜ doubt には発音されない <b> があるのか,なぜ one で /wʌn/ と発音するのかなど,いろいろと突っ込みどころはあるが,なぜあれこれの単語の綴字は1つに決まっていて2つめの綴り方がないのか,などと問うことはしない.標準的な綴字,あるいは「正しい」綴字 は1つに決まっているものだと思い込んでいるし,そうでない状況を思い浮かべるのも難しいかもしれない.そこから逸脱したらすべて「間違い」というのが,正書法 (orthography) の発想の根幹である.これは綴字の「不変異の原則」 (the principle of invariance) と呼ばれる.Cook (12--13) から引用する.

The principle of invariance

One implicit assumption about the modern English writing system is that a word is always spelled in the same way, regardless of its sound correspondence: scissors has to be spelled <scissors> not <sizerz>, even if the latter corresponds more accurately to its pronunciation /sɪzəz/. A written word is seen as fixed and unchanging. A limited dispensation from invariance is afforded to proper-names, as in Vivian, Vyvyen, and Vivien, Vivienne (with a gender difference between the first two and last two in British English); the possessor of a name can insist on how it is spelled or said, say Keynes /keɪnz/ for the economist or Menzies /miŋgɪs/ or C. J. Cherryh with final silent <h> for the novelist. / This insistence on invariance is comparatively new in English, and is often at odds with consistent letter to sound correspondence rules.

引用の最後にあるように,実際に「不変異の原則」が遵守されてきた歴史は非常に浅く,せいぜい後期近代以降といってよい.この約250年ほどの間といっておこうか.「不変異の原則」を打ち立てようとしてきた経緯が別名「綴字の標準化」と称され,英語においてその道のりは実に長かった.後期中英語期に緩やかに始まり,後期近代英語期までダラダラと続いたのである.その概略については「#2321. 綴字標準化の緩慢な潮流」 ([2015-09-04-1]) を参照されたい.

いずれにせよ,英語史において「不変異の原則」は新しいものであるという事実を銘記しておきたい.

・ Cook, Vivian. "Background to the English Writing System." Chapter 2 of The Routledge Handbook of the English Writing System. Ed. Vivian Cook and Des Ryan. Abingdon: Routledge, 2016. 5--23.

2019-11-18 Mon

■ #3857. 『英語教育』の連載第9回「なぜ英語のスペリングには黙字が多いのか」 [rensai][notice][silent_letter][consonant][spelling][spelling_pronunciation_gap][sound_change][phonetics][etymological_respelling][latin][standardisation][sobokunagimon][link]

11月14日に,『英語教育』(大修館書店)の12月号が発売されました.英語史連載「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第9回となる今回の話題は「なぜ英語のスペリングには黙字が多いのか」です.

黙字 (silent_letter) というのは,climb, night, doubt, listen, psychology, autumn などのように,スペリング上は書かれているのに,対応する発音がないものをいいます.英単語のスペリングをくまなく探すと,実に a から z までのすべての文字について黙字として用いられている例が挙げられるともいわれ,英語学習者にとっては実に身近な問題なのです.

今回の記事では,黙字というものが最初から存在したわけではなく,あくまで歴史のなかで生じてきた現象であること,しかも個々の黙字の事例は異なる時代に異なる要因で生じてきたものであることを易しく紹介しました.

連載記事を読んで黙字の歴史的背景の概観をつかんでおくと,本ブログで書いてきた次のような話題を,英語史のなかに正確に位置づけながら理解することができるはずです.

・ 「#2518. 子音字の黙字」 ([2016-03-19-1])

・ 「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1])

・ 「#34. thumb の綴りと発音」 ([2009-06-01-1])

・ 「#724. thumb の綴りと発音 (2)」 ([2011-04-21-1])

・ 「#1902. 綴字の標準化における時間上,空間上の皮肉」 ([2014-07-12-1])

・ 「#1195. <gh> = /f/ の対応」 ([2012-08-04-1])

・ 「#2590. <gh> を含む単語についての統計」 ([2016-05-30-1])

・ 「#3333. なぜ doubt の綴字には発音しない b があるのか?」 ([2018-06-12-1])

・ 「#116. 語源かぶれの綴り字 --- etymological respelling」 ([2009-08-21-1])

・ 「#1187. etymological respelling の具体例」 ([2012-07-27-1])

・ 「#579. aisle --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-27-1])

・ 「#580. island --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-28-1])

・ 「#1156. admiral の <d>」 ([2012-06-26-1])

・ 「#3492. address の <dd> について (1)」 ([2018-11-18-1])

・ 「#3493. address の <dd> について (2)」 ([2018-11-19-1])

・ 堀田 隆一 「なぜ英語のスペリングには黙字が多いのか」『英語教育』2019年12月号,大修館書店,2019年11月14日.62--63頁.

2019-11-10 Sun

■ #3849. 「綴字語源学」 [etymology][lexicology][spelling][spelling_pronunciation_gap][writing][grammatology][orthography][standardisation][terminology]

語源学 (etymology) が単語の語源を扱う分野であることは自明だが,その守備範囲を厳密に定めることは意外と難しい.『新英語学辞典』の etymology の項を覗いてみよう.

etymology 〔言〕(語源(学)) 語源とは,本来,語の形式〔語形・発音〕と意味の変化の歴史を可能な限りさかのぼることによって得られる文献上または文献以前の最古の語形・意味,すなわち語の「真の意味」 (etymon) を指すが,最近では etymon と同時に,語の意味・用法の発達の歴史,いわゆる語誌を含めて語源と考えることが多い.このように語の起源および派生関係を明らかにすることを目的とする語源学は,語の形態と意味を対象とする点において語彙論 (lexicology) の一部をなすが,また etymon を明らかにする過程において,特定言語の歴史的な研究 (historical linguistics) や比較言語学 (comparative linguistics) の方法と成果を用い,ときに民族学や歴史・考古学の成果をも援用する.従って語源学は,単語を中心とした言語発達史,言語文化史ということもできよう.

上記によると,語源学とは語の起源と発達を明らかにする分野ということになるが,そもそも語とは形式と意味の関連づけ(シニフィアンとシニフィエの結合)によって成り立っているものであるから,結局その関連づけの起源と発達を追究することが語源学の目的ということになる.ここで語の「形式」というのは,主として発音のことが念頭に置かれているようだが,当然ながら歴史時代にあっては,文字で表記された綴字もここに含まれるだろう.しかし,上の引用では語の綴字(の起源と発達)について明示的には触れられておらず,あたかも語源学の埒外であるかのように誤解されかねない.語の綴字も語源学の重要な研究対象であることを明示的に主張するために,「綴字語源学」,"etymology of spelling", "orthographic etymology" のような用語があってもよい.

もちろん多くの英語語源辞典や OED において,綴字語源学的な記述が与えられていることは確かである.しかし,英単語の綴字の起源と発達を記述することに特化した語源辞典はない.英語綴字語源学は非常に豊かで,独立し得る分野と思われるのだが.

(英語)語源学全般について,以下の記事も参照.

・ 「#466. 語源学は技芸か科学か」 ([2010-08-06-1])

・ 「#727. 語源学の自律性」 ([2011-04-24-1])

・ 「#1791. 語源学は技芸が科学か (2)」 ([2014-03-23-1])

・ 「#598. 英語語源学の略史 (1)」 ([2010-12-16-1])

・ 「#599. 英語語源学の略史 (2)」 ([2010-12-17-1])

・ 「#636. 語源学の開拓者としての OED」 ([2011-01-23-1])

・ 「#1765. 日本で充実している英語語源学と Klein の英語語源辞典」 ([2014-02-25-1])

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

2019-10-14 Mon

■ #3822. 『英語教育』の連載第8回「なぜ bus, bull, busy, bury の母音は互いに異なるのか」 [rensai][notice][vowel][spelling][spelling_pronunciation_gap][me_dialect][sound_change][phonetics][standardisation][sobokunagimon][link]

10月12日に,『英語教育』(大修館書店)の11月号が発売されました.英語史連載「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第8回となる今回の話題は「なぜ bus, bull, busy, bury の母音は互いに異なるのか」です.

英語はスペリングと発音の関係がストレートではないといわれますが,それはとりわけ母音について当てはまります.たとえば,mat と mate では同じ <a> のスペリングを用いていながら,前者は /æ/,後者は /eɪ/ と発音されるように,1つのスペリングに対して2つの発音が対応している例はざらにあります.逆に同じ発音でも異なるスペリングで綴られることは,meat, meet, mete などの同音異綴語を思い起こせばわかります.

今回の記事では <u> の母音字に注目し,それがどんな母音に対応し得るかを考えてみました.具体的には bus /bʌs/, bull /bʊl/, busy /ˈbɪzi/, bury /ˈbɛri/ という単語を例にとり,いかにしてそのような「理不尽な」スペリングと発音の対応が生じてきてしまったのかを,英語史の観点から解説します.記事にも書いたように「現在のスペリングは,異なる時代に異なる要因が作用し,秩序が継続的に崩壊してきた結果の姿」です.背景には,あっと驚く理由がありました.その謎解きをお楽しみください.

今回の連載記事と関連して,本ブログの以下の記事もご覧ください.

・ 「#1866. put と but の母音」 ([2014-06-06-1])

・ 「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1])

・ 「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1])

・ 「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1])

・ 「#563. Chaucer の merry」 ([2010-11-11-1])

・ 堀田 隆一 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第8回 なぜ bus, bull, busy, bury の母音はそれぞれ異なるのか」『英語教育』2019年11月号,大修館書店,2019年10月12日.62--63頁.

2019-09-02 Mon

■ #3780. Foley による「標準英語の発展」の記述 [standardisation][hel_education][demography][me_dialect][black_death][printing][caxton]

私たちが普段学び,用いている標準英語 (Standard English) が,歴史上いかに発展してきたかという話題は,英語史の最重要テーマの1つであり,本ブログでも standardisation の記事を中心に様々に取り上げてきた(とりわけ「#3231. 標準語に軸足をおいた Blake の英語史時代区分」 ([2018-03-02-1]),「#3234. 「言語と人間」研究会 (HLC) の春期セミナーで標準英語の発達について話しました」 ([2018-03-05-1]) を参照).

英語の標準化の歴史は,どの英語史の概説書でも必ず取り上げられる話題だが,人類言語学の概説書を著わした Foley の書いている "The Development of Standard English" という1節が,すこぶるよい文章である.要点を押さえながら,教科書的な標準英語の発展を非常に上手にまとめている.3ページ弱にわたるので,引用するのにも決して短くはないが,授業の講読の題材としても使えそうなので,PDFでこちらに用意しておく.

この記述がすぐれている点の1つは,標準英語のベースとなるロンドン英語が諸方言の混合物であることについて,歴史的経緯を分かりやすく説明してくれていることだ.もともと南部方言的な要素を多分に含んでいたロンドンの英語が,14--15世紀のあいだに,経済的に繁栄していた中東部からの人口流入を受けて中部方言的な要素を獲得した.ここには,14世紀後半からの黒死病に起因する人口流動性の高まりも相俟っていたろう.さらに,15世紀中には,羊毛製品で経済的に潤った北部方言の話者も,多くロンドンの上流層へ流れ込み,結果として,諸方言の混合としてのロンドン英語が成立した.そして,これが後の標準英語の母体となっていったのである.

もう1つ注目すべきは,英語史に限定されない一般的な立場から,言語の標準化の3つの条件を提示して議論を締めくくっている点である.1つは,経済的・政治的に有力な地域の言語・方言が標準語の土台となるということ.もう1つは,その言語・方言がエリート集団のものであること.最後に,文学伝統をもった言語・方言が標準語の土台となりやすいことだ.この下りだけでも,以下に直接引用しておきたい.

To summarize, the rise of Standard English . . . exhibits a number of important general points about the how and whys of language standardization: first, if economic and political power is centralized in a particular area, the language of that area has a strong likelihood of being the basis of the standard, as the center imposes its hold upon the periphery (Standard French based on the Parisian dialect is another example of this); second, the standard is likely to be based on the speech of economically and politically powerful social groups, the elite, as their speech becomes imposed upon or diffused to lower status groups; ability to speak this dialect now becomes emblematic of higher social standing and thus a desirable skill, a kind of symbolic resource further empowering the elite, who may control access to the dialect through the education system, as is clearly the case in most modern nation-states; and third, a language or dialect which is the basis of literate forms and other cultural activities is a strong candidate for an imposed standard (Standard Italian based on the Tuscany dialect of Dante exemplifies this). (Foley 403)

・ Foley, William A. Anthropological Linguistics: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 1997.

2019-08-21 Wed

■ #3768. 「漢字は多様な音をみえなくさせる,『抑制』の手段」 [standardisation][japanese][writing][alphabet][grammatology][kanji][romaji][me_dialect]

昨日の記事「#3767. 日本の帝国主義,アイヌ,拓殖博覧会」 ([2019-08-20-1]) に引き続き,金田一京助の言語観について.金田一は,日本語表記のローマ字化の運動には与していなかった.ヘボン式か日本式かという論争にも首を突っ込まなかったようだ.同郷の歌人で『ローマ字日記』を書いた石川啄木が関心を寄せた社会主義にはぞっとしなかったと回想しているが(安田,p. 176--77),ローマ字化と社会主義化を関連づけて考えていた節がある.アイヌ語をローマ字やカタカナで書き取っていた金田一にとって,日本語をそれと同一にしたくないという思いがあったのかもしれない.

安田 (177) は,金田一のローマ字観や仮名観,およびその裏返しとしての漢字観について,次のように引用し,説明している.

「方言は保存すべきか」(一九四八)で,「今後世の中が表音式仮名遣となつて行き,またローマ字書きとなつて行つて,方言がそのまゝ書き出されたら,日本の言語がどういふことになるであらうか」とも述べている.発音をそのままに書くようにすると,そこにもたらされるのは混乱と分裂でしかない,という認識をとりだすことができる.社会主義のイメージとも連動しているのではないだろうか.漢字は金田一にとっては「圧制」というよりも多様な音をみえなくさせる,「抑制」の手段だったのかもしれない」

古今東西の言語の歴史において,いかなる権力をもってしても,人々の話し言葉の多様性を完全に抑え込むことができたためしはない.しかし,書き言葉において,そのような話し言葉の多様性を形式上みえなくさせることはできる.実際,文字をもつ近代社会の多くでは,書き言葉の標準化の名のもとに,まさにそのことを行なってきたのである.その際に,表語文字を用いたほうが,発音上の多様性をみえなくさせやすいことはいうまでもない.表音文字は,その定義通り発音をストレートに表わしてしまうために,発音上の多様性を覆い隠すことが難しい.一般的にいえば,表語文字と表音文字とでは,前者のほうが標準化に向いているということかもしれない.多様性を抑制する手段としての表語文字,というとらえ方は的を射ていると思う.

上に述べられている「発音をそのままに書くようにすると,そこにもたらされるのは混乱と分裂でしかない,という認識」は,私たちにも共感しやすいのではないだろうか.しかし,英語史をみれば,中英語期がまさにそのような混乱と分裂の時代だったのである.ただ,その後期にかけては標準的な綴字が発達していくことになる.「#929. 中英語後期,イングランド中部方言が標準語の基盤となった理由」 ([2011-11-12-1]),「#1311. 綴字の標準化はなぜ必要か」 ([2012-11-28-1]),「#1450. 中英語の綴字の多様性はやはり不便である」 ([2013-04-16-1]) をはじめ me_dialect の各記事を参照.

・ 安田 敏朗 『金田一京助と日本語の近代』 平凡社〈平凡社新書〉,2008年.

2019-04-30 Tue

■ #3655. 国家が唯一の国語を要求する理由 [sociolinguistics][standardisation][language_planning]

典型的な近代国家は,領土内で公的に通用する唯一の「国語」の制定を要求する.もちろん複数の公用語を掲げるスイス,ベルギー,カナダなどの国家は少なからず存在するが,近代以降の歴史を振り返れば,国家が理想として目指す方向性は明らかに「1国家=1言語」だった.国家は,原則として1つの言語変種を「国語」としてまつりあげる性癖を有しているのである.そのような近現代の国家に所属している私たちのほとんどは,このことを自明のこととして理解しており,あえて自問することをしないが,改めてなぜ国家は唯一の国語を要求するものなのだろうか.

最近,英語の標準化の歴史について再考する機会があり,Haugen の古典的な論文を読み直してみた.そこに,近代国家の目指すところは,"internal cohesion" と "external distinction" であるという寸鉄人を刺す文句をみつけた.その前後の文脈もカバーしつつ,引用しよう.

The definition of a nation is a problem for historians and other social scientists; we may accept the idea that it is the effective unit of international political action, as reflected in the organization of the United Nations General Assembly. As a political unit it will presumably be more effective if it is also a social unit, it minimizes internal differences and maximizes external ones. On the individual's personal and local identity it superimposes a national one by identifying his ego with that of all others within the nation and separating it from that of all others outside the nation. In a society that is essentially familial or tribal or regional it stimulates a loyalty beyond the primary groups, but discourages any conflicting loyalty to other nations. The ideal is: internal cohesion--external distinction.

Since the encouragement of such loyalty requires free and rather intense communication within the nation, the national ideal demands that there be a single linguistic code by means of which this communication can take place. . . . On the other hand, a nation feels handicapped if it is required to make use of more than one language for official purposes, as is the case in Switzerland, Belgium, Yugoslavia, Canada, and many other countries. (Haugen 927--28)

国家は対内的には "internal cohesion" を目指し,対外的には "external distinction" を求める.これを国語制定や標準語化という言語政策の観点から言い直せば,国家は,同じく Haugen のいうように言語に対して "minimum variation in form" と "maximum variation in function" を要求するものだ,ということになろう.国民のあいだで政治的忠誠心を培うためには,濃密なコミュニケーションが必要であり,したがって唯一の共通語が求められるという論理のつながりも,非常にわかりやすい.

関連して,「#2742. Haugen の言語標準化の4段階」 ([2016-10-29-1]) と「#2745. Haugen の言語標準化の4段階 (2)」 ([2016-11-01-1]) も参照されたい.

・ Haugen, Einar. "Dialect, Language, Nation." American Anthropologist. 68 (1966): 922--35.

2019-04-21 Sun

■ #3646. 日本語方言の社会的価値の変遷 [japanese][dialect][dialectology][standardisation][sociolinguistics]

4月9日のことになるが,読売新聞の朝刊11面に「日本語 平成時代の変化」と題する解説文が掲載されていた.解説者は,日本語方言学の大家で,東京外国語大学名誉教授の井上史雄先生である.私も学生時代に先生の社会言語学の講義を受け,大いに学ばせていただいたが,的確な分類や名付けにより現象を分かりやすく解説してくださるのが,当時より先生の魅力だった.今回の解説記事では「方言の社会的価値の分類」が紹介されていたが,これも先生が当時から「我ながらなかなかうまい分類ができた」とおっしゃっていた,お気に入りの持ちネタの披露というわけだ(←その授業を今でもはっきりと覚えています).日本語方言の社会的価値の変遷を実にきれいに表現した分類である.

| 類型 | 時代 | 方言への評価 | 使われ方 | |

|---|---|---|---|---|

| 第1類型 | 撲滅の対象 | 明治?戦前 | マイナス | 方言優位 |

| 第2類型 | 記述の対象 | 戦後 | 中立 | 方言・共通語両立 |

| 第3類型 | 娯楽の対象 | 戦後?平成 | プラス | 共通語優位 |

この分類表の注でも述べられていたが,方言の記述や記録自体はいつの時代でも行なわれてきた.したがって,第2類型の「記述の対象」とは,第1類型と第3類型の時代との相対的な文脈で理解すべき「記述」である.

井上先生は「全体としては平成の間,方言は衰退した.方言に誇りを持っていた関西でも,若い人は共通語を使うようになった.共通語の使用者数は,終戦後は1割程度,昭和後期で5割程度,平成期は9割程度とみられる.国民の大半が共通語を使うようになる大転換があったのだ.テレビなどメディアの影響が大きい.ただ,方言が衰える一方ではない.新しい方言が各地で生まれ,東京に流入し,全国に広がる例もある.『うざい』,『ちがかった』(違った),語尾の『じゃん』,などだ」と述べている.戦後昭和と平成の時代は,全体として共通語が広がるなかで諸方言が衰退していきつつも,日本語話者のあいだに,方言を楽しんだり取り込んだりするゆとりが生まれた時代と言ってよさそうだ.

関連して「#1786. 言語権と言語の死,方言権と方言の死」 ([2014-03-18-1]),「#2029. 日本の方言差別と方言コンプレックスの歴史」 ([2014-11-16-1]) も参照されたい.その他,井上先生の洞察を反映した,以下の記事もどうぞ.

・ 「#2073. 現代の言語変種に作用する求心力と遠心力」 ([2014-12-30-1])

・ 「#2074. 世界英語変種の雨傘モデル」 ([2014-12-31-1])

・ 「#2132. ら抜き言葉,ar 抜き言葉,eru 付け言葉」 ([2015-02-27-1])

・ 「#2133. ことばの変化のとらえ方」 ([2015-02-28-1])

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2019-01-29 Tue

■ #3564. 17世紀正音学者による綴字標準化への貢献 [orthography][orthoepy][spelling][standardisation][emode]

Brengelman は,17世紀中に確立した英語の綴字標準化は,印刷業者の手によるものというよりは正音学者たち(および彼らとコラボした教育者たち)の功績であると考えている.これは「#1384. 綴字の標準化に貢献したのは17世紀の理論言語学者と教師」 ([2013-02-09-1]) で紹介したとおりである.綴字の標準化は,17世紀半ばに秩序を示しつつ成るべくして成った旨を,Brengelman (334) より引用しよう.

Above all, it is significant that the English spelling system that emerged from the seventeenth century is not a collection of random choices from the ungoverned mass of alternatives that were available at the beginning of the century but rather a highly ordered system taking into account phonology, morphology, and etymology and providing rules for spelling the new words that were flooding the English lexicon. / Printed texts from the period demonstrate clearly that, during the middle half of the seventeenth century, English spelling evolved from near anarchy to almost complete predictability.

では,正音学者は具体的にどんな正書法上の改善点をもたらしたのだろうか.主立った5点を,Brengelman (347) よりあげよう.

1. The rationalization of the use of final e.

2. The rationalization of the use of consonant doubling, including the use of tch and ch, dg and g, ck and k.

3. The rationalization of the use of i and j, v and u.

4. Resolution of the worst problems relating to the use of i, y, and ie.

5. The almost total regularization of morphemes borrowed from Latin, including those borrowed by way of French.

これらの改善点は,個々の単語レベルでみれば軽微なものにすぎないが,集合的にいえば綴字の見栄えをぐんと現代的にしてくれた.

綴字標準化に関する Brengelman の重要な論考については,「#1383. ラテン単語を英語化する形態規則」 ([2013-02-08-1]),「#1385. Caxton が綴字標準化に貢献しなかったと考えられる根拠」 ([2013-02-10-1]),「#1385. Caxton が綴字標準化に貢献しなかったと考えられる根拠」 ([2013-02-10-1]),「#1387. 語源的綴字の採用は17世紀」 ([2013-02-12-1]),「#2377. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (1)」 ([2015-10-30-1]) でも言及しているのでので要参照.

・ Brengelman, F. H. "Orthoepists, Printers, and the Rationalization of English Spelling." JEGP 79 (1980): 332--54.

2019-01-16 Wed

■ #3551. 初期近代英語の標準化と an/a, mine/my, in/i, on/o における n の問題 [standardisation][emode][variation][article][preposition][personal_pronoun][prosody]

近代英語期にはゆっくりと英語の標準化 (standardisation) が目指されたが,標準化とは Haugen によれば "maximum variation in function" かつ "minimum variation in form" のことである(「#2745. Haugen の言語標準化の4段階 (2)」 ([2016-11-01-1])).後者は端的にいえば,1つの単語につき1つの形式(発音・綴字)が対応しているべきであり,複数の異形態 (allomorphs) が対応していることは望ましくないという立場である.

標題の機能語のペアは,n をもつ形態が語源的ではあるが,中英語では n を脱落させた異形態も普通に用いられており,特に韻文などでは音韻や韻律の都合で便利に使い分けされる「役に立つ変異」だった.形態的に一本化するよりも,音韻的な都合のために多様な選択肢を残しておくのをよしとする言語設計だったとでも言おうか.

ところが,初期近代英語期に英語の標準化が進んでくると,それ以前とは逆に,音韻的自由を犠牲にして形態的統一を重視する言語設計が頭をもたげてくる.標題の各語は,n の有無の間で自由に揺れることを許されなくなり,いずれかの形態が標準として採用されなければならなくなったのである.n のある形態かない形態か,いずれが選ばれるかは語によって異なっていたが,不定冠詞や1人称所有代名詞のように,用いられる分布が音韻的,文法的に明確に規定されさえすれば両形態が共存することもありえた.このような個々の語の振る舞いの違いこそあれ,基本的な思想としては,自由変異としての異形態の存在を許さず,それぞれの形態に1つの決まった役割を与えるということとなった.

a や my では n のない形態が選ばれ,in や on では n のある形態が選ばれたという違いは,音韻的には説明をつけるのが難しいが,標準化による異形態の整理というより大きな言語設計の観点からは,表面的な違いにすぎないということになるだろう.この鋭い観点を提示した Schlüter (29) より,関連箇所を引用しよう.

Possibly as part of this standardization process, the phonological makeup of many high-frequency words stabilized in one way or the other. While Middle English had been an era characterized by an unprecedented flexibility in terms of the presence or absence of variable segments, Early Modern English had lost these options. A word-final <e> was no longer pronounceable as [ə]; vowel-final and consonant-final forms of the possessives my/mine, thy/thine, and of the negative no/none were increasingly limited to determiner vs. pronoun function, respectively; formerly omissible final consonants of the prepositions of, on, and in became obligatory, and the distribution of final /n/ in verbs was eventually settled (e.g. infinitive see vs. past participle seen). In ME times, this kind of variability had been exploited to optimize syllable contact at word boundaries by avoiding hiatuses and consonant clusters (e.g. my leg but min arm, i þe hous but in an hous, to see me but to seen it). The increasing fixation of word forms in Early Modern English came at the expense of phonotactic adaptability, but reduced the amount of allomorphy; in other words, phonological constraints were increasingly outweighed by morphological ones . . . .

標題の語の n の脱落した異形態については「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),「#2723. 前置詞 on における n の脱落」 ([2016-10-10-1]),「#3030. on foot から afoot への文法化と重層化」 ([2017-08-13-1]) などを参照.定冠詞の話題だが,「#907. 母音の前の the の規範的発音」 ([2011-10-21-1]) の問題とも関連しそうな気がする.

・ Schlüter, Julia. "Phonology." Chapter 3 of The History of English. 4th vol. Early Modern English. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 27--46.

2018-11-25 Sun

■ #3499. "Standard English" と "General English" [standardisation][koine][sociolinguistics][terminology][writing][speech]

昨日の記事「#3498. hybrid Englishes」 ([2018-11-24-1]) で触れたが,"Standard English" と "General English" という2つの用語を区別すると便利なケースがあるように思われる.両者は必ずしも明確に区別できるわけではないが,概念としては対立するものと理解しておきたい.Gramley (129) は,初期近代英語期のロンドンで展開した英語の標準化 (standardisation) や共通化 (koinéisation) の動きと関連して,この2つの用語に言及している.

Although the written standard differed from the spoken language of the capital, the two together provided two national models, a highly prescriptive one, Standard English (StE), for writing and a colloquial one, which may be called General English (GenE) (cf. Wells 1982: 2ff), which is considerably less rigid. The latter was not the overt, publicly recognized standard, but the covert norm of group solidarity. It was GenE which would evolve into a supra-regional, nationwide covert standard. Both it and StE would eventually also be valid for Scotland, then Ireland, and then the English-using world beyond the British Isles.

両者の対比を整理すると以下のようになるだろうか.

| Standard English | General English | |

|---|---|---|

| Norms | overt | covert |

| Media | writing | speech |

| Prescription | more rigid | less rigid |

| Fixing/focusing | fixed | focused |

| Related process | standardisation | koinéisation |

標準化に関連する各種の用語については,「#3207. 標準英語と言語の標準化に関するいくつかの術語」 ([2018-02-06-1]) を参照.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Wells, J. C. Accents of English. Vol. 1. An Introduction. Cambridge: CUP, 1982.

2018-11-20 Tue

■ #3494. 英語史における書き言葉と話言葉の標準化を視覚化 [standardisation][historiography][speech][writing][world_englishes]

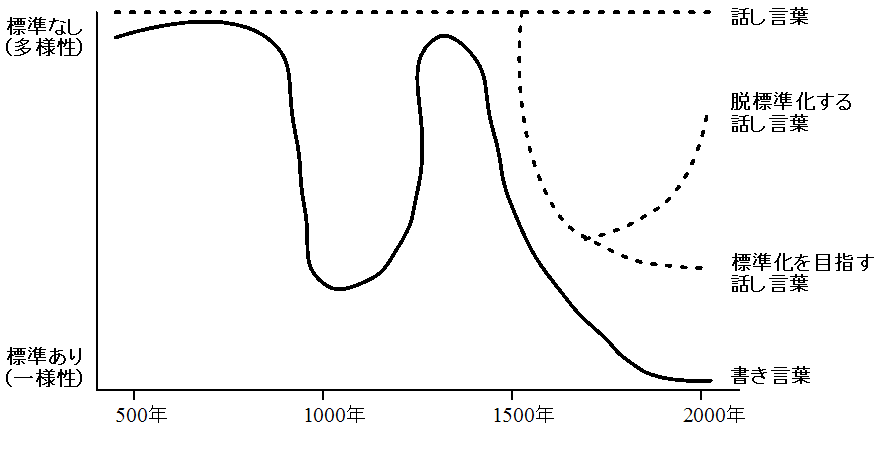

英語の書き言葉の標準化を荒っぽくグラフ化すると,「#3237. 標準化サイクル」 ([2018-03-08-1]) で示したようなものになる.今回は「#3458. 標準口語英語の確立」 ([2018-10-15-1]) に基づいて,英語の話し言葉の標準化にも注意を払いながら,両メディアにおける標準化を視覚化してみた.要は前のグラフの改訂増補版.

この図では,話し言葉の標準化の様相を点線で示してある.ちなみに,これは標準化のグラフというよりは,むしろ非標準化のグラフというべきだろう.正確にいえば,いかに標準的でないかを時間軸に沿ってプロットしたグラフといってよい.唯一の標準のない,多様性を謳歌した時代はY軸の高いところにプロットされ,唯一の標準が整備されて,一様性が確保される時代はY軸の低いところにプロットされる.

話し言葉は,英語史を通じて常に多様であった.しかし,一方で「#3458. 標準口語英語の確立」 ([2018-10-15-1]) でみたように,標準的な話し言葉を指向する動きが16世紀から現われてきたのも事実であり,これは下向きに折れて分かれていく点線で表現してみた(グラフの「標準化を目指す話し言葉」).しかし,後期近代にかけて英語が世界展開していくにつれて,この「標準的な話し言葉」すらも "World Englishes" とされる幾多の○○英語へと分化してきている事実があり,それを表現するのに,上昇する点線を派生させてみた(グラフの「脱標準化する話し言葉」).

細かくいえば,このグラフにもいろいろと細工を入れたいところだが,要するに英語の歴史が標準化 (standardisation) と脱標準化 (destandardisation) の狭間で「標準化サイクル」を繰り返してきたという点が重要である.

2018-10-15 Mon

■ #3458. 標準口語英語の確立 [speech][standardisation][variety][sociolinguistics][cockney][shakespeare][bible][emode]

英語史における標準化 (standardisation) の話題といえば,第1義的に書き言葉の標準化が念頭に置かれているように思われる.本ブログでも,書き言葉の標準化については様々に紹介してきたが,話し言葉の標準化については扱いが薄かった.「#3356. 標準発音の整備は18世紀後半から」 ([2018-07-05-1]) では発音の標準化を取り上げており,これは話し言葉の標準化の話題の一部を成しはするものの,「話し言葉」と「発音」とは同一ではない.話し言葉には,発音以外に文法や語彙などその他の側面もある.

話し言葉の標準化について,松浪ほかの「標準口語英語の確立」 (93) に記されている概要を引用する.

書き言葉の標準英語は既に15世紀前半頃までに,ロンドンを中心に形成され,その後教育の普及にともなって急速に広まったと考えられているが,話し言葉の標準語はまだその頃にはなく,EModE 期になって確立した.16世紀になって宮廷を中心に上流階級,文人,大学等で使われた話し言葉が標準語として確立した.これはロンドンで活躍した支配階級の言葉であるから階級方言であって,同じロンドンでも,下層階級の言葉は標準語とは別物で,後にコックニー (Cockney) として発達した.まだ,文法も辞書もない時代のことで,この標準語は,現代語からみれば発音・文法両面で統一性に欠けた,ある意味で自由奔放な英語でもあった.このような英語の状況を背景に登場し,活躍したのが,いうまでもなく英文学史上最大の作家シェイクスピア (William Shakespeare, 1564--1616) である.この大詩人の英語は〔中略〕欽定訳聖書と並んで,近代英語の2つの源泉と呼ばれている.

ポイントは,話し言葉の標準化が,書き言葉の標準化よりも1世紀ほど遅れて始まったことである.また,その基盤となった変種がロンドンの支配階級の口語だったことも重要である.標準化の最初期には,その変種とて一様ではなく,相当程度の変異を許容する「緩い」ものだったといってよいが,少なくとも現代の標準口語英語の源泉をそこに見出すことができる.私たちの学んでいる「英会話」は,500年前のロンドンの上流サークルのおしゃべりに起源をもつということである.

・ 松浪 有 編,小川 浩,小倉 美知子,児馬 修,浦田 和幸,本名 信行 『英語の歴史』 大修館書店,1995年.

2018-07-05 Thu

■ #3356. 標準発音の整備は18世紀後半から [standardisation][prescriptivism][pronunciation][walker][rp][phonetics][dictionary][ipa]

「#2772. 標準化と規範化の試みは,語彙→文法→発音の順序で (1)」 ([2016-11-28-1]),「#2773. 標準化と規範化の試みは,語彙→文法→発音の順序で (2)」 ([2016-11-29-1]) で触れたように,英語史における標準化・規範化の流れのなかで発音がターゲットにされたのは最も遅い時期だった.18世紀後半に発音辞書が出版され始めたのがその走りだったが,より本格的な発音の "codification" が試みられたのはさらに1世紀後,IPA(International Phonetic Alphabet; 国際音標文字)が生み出された19世紀後半のことだった.そして,その流れは20世紀,さらに21世紀へと続いている.Nevalainen and Tieken-Boon van Ostade (307--08) の解説を引用しよう.

It is only relatively recently that the norms of standard British (or rather English) English pronunciation were first systematically codified. Attempts were made to that effect in pronunciation dictionaries in the late eighteenth century by Walker (1791) and, in particular, Sheridan (1780). However, a more detailed codification did not become possible until the International Phonetic Alphabet (IPA) came into existence and began to be used by Henry Sweet, Daniel Jones and their fellow phoneticians in the late nineteenth and early twentieth centuries. Jones' works ran into a large number of editions, An Outline of English Phonetics, first published in its entirely in 1918, into as many as nine. His English Pronouncing Dictionary came out in 1917 and underwent a series of revisions first by Jones himself, and later by A. C. Gimson and Susan Ramsaran (14th edition, 1977). Its sixteenth edition, prepared by Peter Roach and James Hartman, came out in 2003. The most comprehensive recent work in the field is John Wells' Longman Pronunciation Dictionary (1990), which shows both RP and General American pronunciations.

引用では,発音の規範化の走りとなった18世紀後半でとりわけ影響力をもったものとして Walker が触れられているが,それについては「#1456. John Walker の A Critical Pronouncing Dictionary (1791)」 ([2013-04-22-1]) を参照.Walker の現代の末裔として Longman Pronunciation Dictionary の名前が挙げられているが,この発音辞書は本ブログでも発音を話題にするときに何度となくお世話になってきた.

発音の標準化・規範化とはいっても,書き言葉と結びつけられやすい綴字や文法と異なり,発音は話し言葉の領域に属するものなので,完璧な標準化・規範化は望んだとしても簡単に得られるものではない.あくまで目指すべき抽象的なターゲットである.

・ Nevalainen, Terttu and Ingrid Tieken-Boon van Ostade. "Standardisation." Chapter 5 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 271--311.

2018-06-02 Sat

■ #3323. 「ことばの規範意識は,変動相場制です」 [prescriptivism][prescriptive_grammar][standardisation]

雑誌『日本語学』が,5月号で「世界の標準語と日本の共通語」と題する特集号を編んでいる.英語史における標準化 (standardisation) の問題について関心を持っている私にとって,貴重な情報の宝庫である.巻頭はもちろん日本語の標準語についての論考なのだが,執筆者の塩田 (21) が,文章の最後で言語の規範について印象的なコメントを残している.

ことばの規範意識は,変動相場制です.今の規範がどのあたりにあるのかという「相場観」を養っていくこと,そしてこうしたことについてみんなで議論していくこと〔=「トークバトル」〕が,大切なのかもしれません.

私も本ブログで英語史の観点から規範主義 (prescriptivism) や規範文法 (prescriptive_grammar) について様々に考えてきたが,言語における規範とは何かという問いを発するときには,とにかく多種多様な立場の人と意見交換することが大事なのではないかと思う.言語学者,言語コメンテーター,一般の言語使用者を含め,立ち位置の異なる人々が,語法・文法・発音などにまつわる論点を「トークバトル」しつつ「相場観」を形成していくことが重要だろう.その営みには実用的な意義もあるし,知的な刺激もある.

もっといえば,言語学サークルの内部でも,そのような議論を行なうべきである.記述言語学者のなかにも規範への態度に関して温度差があるだろうし,そもそも言語学者とて研究から一歩離れれば市井の1言語使用者にすぎないわけで,多かれ少なかれ規範主義的な側面を持ち合わせている.記述主義と規範主義は概念的に対置されるものではあれ,個人のなかでは地続きであり,相互依存していると言えなくもないのだ.

規範(意識)そのものが時間のなかで移ろいゆくものである以上,○○語の言語変化を追う○○語史においても,それは中心的に扱われるべき話題なのではないか.ことばの規範意識は,まさに変動相場制を通じて話者集団が都度生み出していく代物である.

関連して,「#1684. 規範文法と記述文法」 ([2013-12-06-1]),「#1929. 言語学の立場から規範主義的言語観をどう見るべきか」 ([2014-08-08-1]),「#2630. 規範主義を英語史(記述)に統合することについて」 ([2016-07-09-1]),「#2631. Curzan 曰く「言語は川であり,規範主義は堤防である」」 ([2016-07-10-1]),「#3047. 言語学者と規範主義者の対話が必要」 ([2017-08-30-1]) も参照されたい.

・ 塩田 雄大 「日本語と『標準語・共通語』」『日本語学』第37巻第5号 特大号「特集 世界の標準語と日本の共通語」 明治書院,2018年.6--22頁.

2018-04-09 Mon

■ #3269. Blake の英語史時代区分の第2期 [periodisation][norman_conquest][grapheme][ab_language][ormulum][standardisation]

「#3231. 標準語に軸足をおいた Blake の英語史時代区分」 ([2018-03-02-1]) で紹介したように,Blake による英語史時代区分は,徹頭徹尾,標準化という観点からなされた区分である.一般的な英語史の時代区分に慣れていると,おやと思うところがいくつかあるが,とりわけノルマン征服 (norman_conquest) に一顧だにせず,1066年という点をさらりと乗り越えていくかのような第2期(9世紀後半?1250年)の設定には驚くのではないか.ノルマン征服といえば,通常,英語史上およびイングランド史上最大の事件として扱われるが,Blake の見解によると,あくまで第2期の内部での事件という位置づけだ.

Blake によれば,第2期はウェストサクソン方言の書き言葉標準が影響力をもった時代とされる.しかし,ノルマン征服によってウェストサクソンの書き言葉標準は無に帰したのではなかったか.また,「#2712. 初期中英語の個性的な綴り手たち」 ([2016-09-29-1]) で取り上げたように,1250年までに局所的ではあれ,AB language, Orm, Laȝamon において標準語に準ずる類の一貫した綴字習慣が発達しており,これらは来たるべき新しい時代の到来を予感させるという意味で,むしろ第3期に接近しているととらえるべきではないか.

しかし,ノルマン征服後,12世紀後半から13世紀にかけて見られるこれらの限定的な「標準的」綴字は,Blake によれば,あくまで後期古英語のウェストサクソン標準語に起源をもつものであり,そこからの改変形・発展形ととらえるべきだという.確かに少なからぬ改変が加えられており,独自の発展も遂げているかもしれないが,かつての標準語の流れを汲んでいるという意味で,その本質は回顧的なものであるとみている.

この回顧的な性質を保っていた,第2期の最後のテキストの1つは,1258年の「#2561. The Proclamation of Henry III」 ([2016-05-01-1]) だろう.ここではかつての標準語の名残が見られるといわれ,その最も分かりやすい例が <æ> の使用である.Blake (135) によれば,古英語の流れを汲んだ <æ> の英語史上最後の使用例だという.

この辺りの年代を超えると,回顧的な雰囲気は消え,明らかに新しい次の時代,つまり標準語という概念がない時代へと入っていく.Blake (131) 曰く,

From now on there were no further attempts to create a standard English writing system which could be said to look back to that found earlier, and Old English manuscripts ceased to be living texts which were copied and recopied. A period of uncertainty as to writing in English succeeded, and when a new standard started to arise it would be based on different premises and a different dialect area.

・ Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow