2012-10-02 Tue

■ #1254. 中英語の話し言葉の言語変化は書き言葉の伝統に掻き消されているか? [writing][standardisation][creole][celtic][contact][reestablishment_of_english][scribe][koine][do-periphrasis][celtic_hypothesis]

話し言葉において生じていた言語変化が,伝統的で保守的な書き言葉に反映されずに,後世の観察者の目に見えてこないという可能性は,文献学上,避けることのできないものである.例えば,ある語が,ある時代の書き言葉に反映されていないからといって,話し言葉として用いられていたかもしれないという可能性は否定できず,OED の初出年の扱い方に関する慎重論などは至る所で聞かれる.確かに大事な慎重論ではあるが,これをあまりに推し進めると,文献上に確認されない如何なることも,話し言葉ではあり得たかもしれないと提起できることになってしまう.また,関連する議論として,書き言葉上で突如として大きな変化が起こったように見える場合に,それは書き言葉の伝統の切り替えに起因する見かけの大変化にすぎず,対応する話し言葉では,あくまで変化が徐々に進行していたはずだという議論がある.

中英語=クレオール語の仮説でも,この論法が最大限に利用されている.Poussa は,14世紀における Samuels の書き言葉の分類でいう Type II と Type III の突如の切り替えは,対応する話し言葉の急変化を示すものではないとし,書き言葉に現われない水面下の話し言葉においては,Knut 時代以来,クレオール化した中部方言の koiné が続いていたはずだと考えている.そして,Type III の突然の登場は,14世紀の相対的なフランス語の地位の下落と,英語の地位の向上に動機づけられた英語標準化の潮流を反映したものだろうと述べている.

. . . if we take the view that the English speech of London had, since the time of Knut, been a continuum of regional and social varieties of which the Midland koiné was one, then it is easier to explain the changes in the written language [from Type II to Type III] as jerky adjustments to a gradual rise in social status of the spoken Midland variety. (80)

似たような議論は,近年さかんに論じられるようになってきたケルト語の英語統語論に及ぼした影響についても聞かれる(例えば,[2011-03-17-1]の記事「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」を参照).古英語の標準書き言葉,Late West-Saxon Schriftsprache の伝統に掻き消されてしまっているものの,古英語や中英語の話し言葉には相当のケルト語的な統語要素が含まれていたはずだ,という議論だ.英語がフランス語のくびきから解き放たれて復権した後期中英語以降に,ようやく話し言葉が書き言葉の上に忠実に反映されるようになり,すでにケルト語の影響で生じていた do-periphrasis や進行形が,文献上,初めて確認されるようになったのだ,と論じられる.

しかし,これらの議論は,文献学において写本研究や綴字研究で蓄積されてきた scribal error や show-through といった,図らずも話し言葉が透けて見えてしまうような書記上の事例を無視しているように思われる.写字生も人間である.書記に際して,完全に話し言葉を封印するということなどできず,所々で思わず話し言葉を露呈してしまうのが自然というものではないだろうか.

話し言葉が,相当程度,書き言葉の伝統に掻き消されているというのは事実だろう.書き言葉習慣の切り替えによって,大きな言語変化が起こったように見えるという事例も確かにあるだろう.しかし,書き言葉に見られないことでも話し言葉では起こっていたかもしれない,いや起こっていたに違いないと,積極的に提案してよい理由にはならない.一時期論争を呼んだ英語=クレオール語の仮説と近年のケルト語影響説の間に似たような匂いを感じた次第である.

・ Poussa, Patricia. "The Evolution of Early Standard English: The Creolization Hypothesis." Studia Anglica Posnaniensia 14 (1982): 69--85.

2012-09-25 Tue

■ #1247. 標準英語は言語類型論的にありそうにない変種である [standardisation][typology][personal_pronoun][negative][inflection][3sp]

昨日の記事「#1246. 英語の標準化と規範主義の関係」 ([2012-09-24-1]) で,英語の標準化は無意識の自然な過程であるとする Hope の見解を紹介した.しかし,Hope はあえてその見解と矛盾する,英語の標準化にまつわる不自然さをも同時に指摘している.標準化の過程そのものは人々の「自然」で「言語内的」な営みなのだが,その結果としての標準英語は言語類型論的には最もありそうにない「不自然な」変種であるという.Hope (52--53) は,例として4点を挙げている.

(1) 3単現の -s の保持.類型的には最も保持されにくいスロットに屈折語尾が残っている.フィンランド語など,高度に総合的な言語でもこのスロットでは無標形式が用いられる.

(2) 不均衡な人称代名詞体系(下表参照).中英語 ([2009-10-25-1]),初期近代英語,現代の諸方言では,よりきれいな体系がみられる.(cf. thou / you, you / youse, you / you-all; [2010-10-08-1]の記事「#529. 現代非標準変種の2人称複数代名詞」を参照.)

| singular | I | she / he / it |

| singular / plural | you | |

| plural | we | they |

(3) what が疑問詞としては用いられていながら関係詞としては用いられていないこと.諸方言では関係詞としても用いられる.

(4) 二重否定の不使用.口語や方言では頻出する(##124,301,549 の記事を参照.)

ほかにも,過去形接尾辞の標準的な綴字として,-d, -'d, -t, -'t のような発音に近いものではなく,むしろ多くの場合に発音とはかけ離れた -ed が選ばれた例なども挙げられている (Hope 54--55 [fn. 8]) .これらの類型論的に不自然な文法項目を挙げたあとで,Hope (53) は次のように述べている.

Thus, in each case, Standard English arrives at a typologically unusual structure, while non-standard English dialects follow the path of linguistic naturalness. One explanation for this might be that as speakers make the choices that will result in standardisation, they unconsciously tend towards more complex structures, because of their sense of the prestige and difference of formal written language. Standard English would then become a 'deliberately' difficult language, constructed, albeit unconsciously, from elements that go against linguistic naturalness, and which would not survive in a 'natural' linguistic environment.

人々は標準化を目指す無意識の過程のなかで,類型論的にはあり得なさそうな,より不自然な言語的選択をなすのだという.結果として,学ぶのに難しく,それだけ教える側にとっては教え甲斐のある(教えるのに都合のよい)言語体系ができあがり,そこから,努力して学んだ者は偉いという風潮,すなわち規範主義が生まれのだという.

確かに,上に挙げられた文法項目は,類型論的にありそうにないもののように思われる.しかし,反論するとすれば,どの言語も類型的にありやすい文法項目ばかりで構成されているわけではなく,個々の項目をみれば平均からの逸脱はいくらでもあるだろう.むしろ,そのような逸脱があってはじめて類型論という考え方も生まれるはずだ.そうだとしても,Hope の「集団的無意識の選択によるひねくれ」論は含蓄がある.昨日の記事[2012-09-24-1]では標準化と規範主義の峻別を強調したが,実際のところ,両者の関係は入り組んでいるだろう.

・ Hope, Jonathan. "Rats, Bats, Sparrows and Dogs: Biology, Linguistics and the Nature of Standard English." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 49--56.

2012-09-24 Mon

■ #1246. 英語の標準化と規範主義の関係 [standardisation][prescriptivism][prescriptive_grammar][negative][invisible_hand]

昨日の記事「#1245. 複合的な選択の過程としての書きことば標準英語の発展」 ([2012-09-23-1]) で,標準英語の発展は不特定多数の人々による言語的選択 (selections) の過程であるとする Hope の意見を要約した.では,この選択とは意識的なものなのか無意識的なものなのか.不自然なのか自然なのか.通常,個人の選択は意識的であり不自然であるともいえるが,不特定多数による選択となると無意識的であり自然であるともいえる.

Hope は,標準英語発展のもつ,このアンビバレントな特徴について,次のように考えている.標準化の過程は,人々の集団の無意識的な言語観に駆動される "a 'natural' linguistic process" あるいは "a language-internal phenomenon" (51) である.これは,しばしば標準化と一緒くたに扱われるが,実は対照をなしている規範主義というものが "language-external: a cultural, ideological phenomenon" (52) であるのと対比される.一般に社会言語学的な話題であると考えられている言語の標準化を "natural" や "language-internal" とみなすのは議論の余地があるだろうが,規範主義と区別する上では,鋭い分析ではないか.(集団的無意識という説明は,Keller の言語変化における「見えざる手」の議論を強く想起させる.invisible_hand の各記事を参照.)

Hope (50) は,英語の標準化と規範主義の関係を,前者が後者に先立つ関係であると明言する.

One of the paradoxes of the relationship between standardisation and prescriptivism is that prescriptivism always follows, rather than precedes, standardisation. It is therefore wrong to see prescriptivism as the ideological wing of standardisation: standardisation can be initiated, and can run virtually to completion (as in the case of English in the early seventeenth century), in the absence of prescriptivist comment. In fact, it is arguable that prescriptivism is impossible until standardisation has done most of its work --- since it is only in a a relatively standardised context that some language users become conscious of, and resistant to, variation.

18世紀の規範文法で指摘されている数々の規則(例えば,多重否定の禁止)は,すでにある程度慣用として標準化していたからこそ指摘し得たのであって,しばしば誤解されているように,規範文法家の独断と偏見だったわけでは必ずしもない.この誤解は,標準化と規範主義を混同している,あるいは同時に作用したもの間違えてとらえていることによる.標準化と規範主義という2つの過程を区別し,両者の関係を正しく認識することが重要である.

・ Hope, Jonathan. "Rats, Bats, Sparrows and Dogs: Biology, Linguistics and the Nature of Standard English." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 49--56.

・ Keller, Rudi. On Language Change: The Invisible Hand in Language. Trans. Brigitte Nerlich. London and New York: Routledge, 1994.

2012-09-23 Sun

■ #1245. 複合的な選択の過程としての書きことば標準英語の発展 [standardisation][dialect][writing][variation]

[2012-09-06-1]の記事「#1228. 英語史における標準英語の発展と確立を巡って」で,標準英語の書き言葉の発展の多起源説について触れたが,Wright の編んだ論文集のなかでもとりわけこの説を主張しているのが Hope である.書きことば標準英語の発展は,従来の英語史で主張されてきたような直線的な過程ではなく,多数の起源をもち,様々な言語集団が関与し,時間のかかる複合的な過程であったことが強調される.この説においては,言語項目の variation のなかから標準となるべきものを選択する行為は,唯一の selection ではなく,多数の selections としてとらえられる.[2010-11-10-1]の記事「#562. busy の綴字と発音」で,busy が綴字は西部方言から,発音は北部・東部方言からとられて標準形として固定された経緯を見たが,これは selection ではなく selections を想定しなければならないことを表わす好例だろう.

歯切れのよい Hope (51) の論考のなかでも,特に主張の明快な次の箇所を引用しよう.ある意味では,Wright の論文集全体を代表しているといえる箇所ではないだろうか.

. . . the 'selection' process of standardisation is not the selection of a single dialect, but the selection of single linguistic features from a range of dialects --- features which are then recombined into a new dialect which lacks a common ancestor. Standardisation thus becomes, not a unitary process operating on a single dialect at a single time, but a group of processes operating on all dialects over a much longer time. Selection becomes selections, and this accords much more closely with the observed nature of Standard English (the mixing of northern and southern forms, for example). Standardisation is not simply a set of decisions made by one identifiable group of late medieval bureaucrats: it is a complex of processes, growing out of the decisions made by a much wider range of writers in English (including, for example, the hundreds, perhaps thousands, of people involved in keeping and exchanging business records).

関連して,言語変化を話者の積極的な選択(あるいは採用)としてとらえる考え方については,「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) や「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) を参照.

・ Hope, Jonathan. "Rats, Bats, Sparrows and Dogs: Biology, Linguistics and the Nature of Standard English." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 49--56.

2012-09-22 Sat

■ #1244. なぜ規範主義が18世紀に急成長したか [language_myth][standardisation][prescriptive_grammar][history]

[2011-01-13-1]の記事「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」で,16世紀に始まったフランス語標準化の流れが,18世紀末の革命において最高潮を迎え,フランス語万能という神話へとすり替わった経緯を見た.記事の後半でイギリスでは「英語=イギリス国民の統合の象徴」という意識はずっと弱いと述べたが,Watts の論考を読み,近代イギリスにも対応する英語の標準化と神話化が確かにあり,18世紀に至って頂点に達していたことがわかった.現在,英語万能論やそれと密接に関連する規範主義の信奉は,「論理的なフランス語」ほど喧伝されはしないものの,ある意味では世界中に浸透しているとも言え,考えてみると恐ろしい.standardisation の各記事,とりわけ最近の記事 ([2012-09-06-1], [2012-09-15-1]) で標準英語の発展と確立の歴史について書いてきたが,今回は,なぜとりわけ18世紀に標準英語を規範化し,それを信奉する思潮が生じたのかを考えてみたい.

Watts (34--35) によれば,後期中英語から近代英語の時代にかけて,相互に関係する言語にまつわる種々の神話が育っていった.主要な神話を挙げると,language and ethnicity myth, language and nationality myth, language variety myth, myth of superiority, myth of the perfect language, golden age myth, myth of the undesirability of change である.Watts は,各時代の言語観を露呈する評言を集め,種々の神話の消長を年代順に図示した (41) .language and ethnicity myth と language variety myth が17世紀の終わりにかけて沈んで行くのに対し,myth of superiority, language and nationality myth, myth of the perfect language, golden age myth, myth of the undesirability of change が18世紀の前半にかけて一気に伸長している.後者の神話の糸が束ねられたそのとき,規範主義という大きな神話が生まれたのだとする.

その時代背景には,とりわけイギリスの国際社会における台頭と,国威の内外への誇示の必要性があった.1603年の James I によるイングランドとスコットランドの王位統一を前段階として,1707年には両国の議会が統一した.イギリスは海外へも新出を果たした.アメリカ植民地や西インド諸島を押さえてフランスと対抗するとともに,南アジアや東南アジアではオランダと対抗しつつ,東インド会社を設立し,インド獲得への足がかりを作った.アフリカとアメリカでは奴隷貿易を成功させ,フランスやオランダとの確執もいっそう激しくなった.

このような国際交易の異常な発達と植民地争いの激化により,イギリスは強い国家アイデンティティを激しく必要とするようになった.国家アイデンティティを作り上げるために,政治,経済,司法など文化の中心であるロンドンは,公教育を利用して書きことば標準英語を中央集権的に推進し,その万能たることを国内のみならず国外へも知らしめる策に打って出た.こうして,書きことば標準英語が国威の象徴として持ち上げられ.それとともに規範遵守の潮流が生まれたのである.

ただし,18世紀前半に規範主義が生まれたとはいっても,何もないところから突如として生じたわけではない.Watts (30) の強調するように,そのようなイデオロギーの発達は,次のようなお膳立てがあってこその帰結だった.

. . . any language ideology can only be formed

1 on the basis of beliefs about language, and attitudes towards language, which already have a long history, and

2 as a driving force behind a centrally significant social institution, the institution in this case being public education.

・ Watts, Richard J. "Mythical Strands in the Ideology of Prescriptivism." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 29--48.

2012-09-15 Sat

■ #1237. 標準英語のイデオロギーと英語の標準化 [standardisation][historiography][sociolinguistics][variation]

Milroy の "Historical Description and the Ideology of the Standard Language." は,英語史における standardisation と英語学史における standard ideology を同時に考察した,読み応えのある論文である.variation の存在を捨象し,standard ideology に浸かった従来の英語史記述を批判するその舌鋒は,Milroy ならではのもの.

Milroy は,近代に発達した標準英語のイデオロギーは英語史研究者を巻き込み,彼らの書いた英語史そのものが同イデオロギーに荷担してきたと主張する.とりわけイングランドや他の北ヨーロッパ諸国で発達した強い国家主義と純粋主義のもとで,ゲルマン語としての英語の正統性が強調され,Standard English は「歴史化」 (historicisation) されてきた.この歴史化のなかで,Anglo-Saxon は Old English として英語の歴史の中に位置づけられることになり,さらに遡って Germanic あるいは Proto-Indo-European までもが英語史の射程に入ることになった.また,英語の構造的な変化はもっぱら言語内的な要因によりもたらされたという言語変化観が支配的となり,英語が諸言語の影響を受けてきたという事実は,時に恥であるとすら考えられた.Sweet, Sisam, Skeat, Wyld という英語史を築いてきた大学者たちですら,こうして近代期に塗り固められてきた Standard English のイデオロギーに縛られてきたのであり,現在ですらこの状況は少なからず続いていると言ってよい.

Milroy は,一般の人々のみならず英語史研究者をも強く縛ってきた標準英語のイデオロギーあるいは standardisation という過程に,互いに関連する5つの特徴を認めている.uniformity, respect for writing, invariability, prestige, carefulness である.

(1) "the chief linguistic consequence of successful standardisation is a high degree of uniformity of structure" (13)

uniformity の現われとして,正しい語法と誤った語法が明確に区別される(その基準は言語的には恣意的だが,社会言語学的には恣意的でない);実際にはこの変種の話者はいない;対置される非標準英語の立場も明確になる.

(2) "standardisation is implemented and promoted primarily through written forms of language" (14)

これにより,書き言葉偏重の英語史記述が促進される.

(3) "standardisation inhibits linguistic change and variability" (14)

標準英語が言語変化を完全に取り込まないというわけではないが,取り込む速度はゆっくりである.標準化が言語変化を嫌うということは,Swift や Johnson の時代から少しも変わっていない.

(4) "the equation of the standard language with the prestige language" (15)

prestige language とは少人数によって話されるにすぎない権威ある変種を指す.ただし,"prestige" という概念は分析されない社会的カテゴリーを表わすものであり,実体はわかっていない.経済的に区別される階級と重なることも多いが,必ずしも一致せず,多くの研究が必要とされている概念である.

(5) "carefulness and clarity of enunciation" (19)

RP のラジオ放送に代表されるように,この発音をおこなうには,マイクに慣れており,タキシードを着ている必要がある.それほどかしこまっていない限り,実現し得ない発音である.

標準化のイデオロギーが言語研究者にも(言語研究者にこそ?)強い縛りをかけているということは重い現実であり,これをいかに克服するか,あるいは少なくとも認識しておくかは,言語研究者の主要テーマの一つである.

・ Milroy, Jim. "Historical Description and the Ideology of the Standard Language." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 11--28.

2012-09-06 Thu

■ #1228. 英語史における標準英語の発展と確立を巡って [standardisation][chancery_standard][writing][bibliography]

英語史において,後期中英語から近代英語にかけて進行した Standard English の確立は,大きな話題である.本ブログでも,standardisation や,とりわけ chancery_standard の記事で,関連する話題を取り上げてきた.

Wright (1--2) によると,この方面の研究史は,Morsbach (1888), Doelle (1913), Heuser (1914), Reaney (1925, 1926), Mackenzie (1928), Ekwall (1956), Samuels (1963), Fisher (1977) という流れで発展してきた.

・ Morsbach, Lorenz. Über den Ursprung der neuenglischen Schriftsprache. Heilbronn: Henninger, 1888.

・ Doelle, Ernst. Zur Sprache Londons vor Chaucer. Niemeyer: 1913.

・ Heuser, Wilhelm. AltLondon mit besonderer Berücksichtingung des Dialekts. Osnabrück: 1914.

・ Reaney, Percy H. "On Certain Phonological Features of the Dialect of London in the Twelfth Century". Englische Studien 59 (1925): 321--45.

・ Reaney, Percy H. "The Dialect of London in the Thirteenth Century". Englische Studien 61 (1926): 9--23.

・ Mackenzie, Barbara Alida. The Early London Dialect. Oxford: Clarendon, 1928.

・ Ekwall, Bror Eilert. Studies on the Population of Medieval London. Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1956.

・ Samuels, Michael Louis. "Some Applications of Middle English Dialectology." English Studies 44 (1963): 81--94. Revised in Middle English Dialectology: Essays on Some Principles and Problems. Ed. Margaret Laing. Aberdeen: Aberdeen UP, 1989.

・ Fisher, John Hurt. "Chancery and the Emergence of Standard Written English in the Fifteenth Century." Speculum 52 (1977): 870--99.

特に,Ekwall から影響を受けた Samuels が書き言葉標準の Type 4 として挙げた,Chancery Standard という公的文書に現われる後期中英語の変種が後の標準化の基盤であるとする議論が,主流となってきた ([2010-02-27-1]の記事「#306. Samuels の中英語後期に発達した書きことば標準の4タイプ」を参照).

だが,最近では,英語史研究の進展と社会言語学への関心により,Samuels 説の想定するような線的な標準英語の発展と確立というモデルではなく,より複雑な現象として面的にとらえる視点が現われてきている.確かに,Samuels その他の唱えた従来の諸説では,標準化の発展の詳細を思い浮かべることはできないように思われる.例えば,Wright (2) が提示しているように,以下の問題がいまだ解かれていない.

(1) どの程度の期間にわたって,どのような種類のテキストにおいて,形態や語彙の標準化が進んだのか.

(2) Central Midland や East Midland からロンドンへの移民による方言接触説が唱えられているが,この説は,社会言語学的な観点から,どのように評価されるか.

(3) Chancery Standard は,変種というよりは,ある種の綴字体系にすぎないのではないか.とすれば,他のどの水平化された変種 (levelled varieties) が,後の標準英語への入力となったのか.

(4) 標準英語の語彙,特に標準書き言葉に用いられる語彙はどのように選択されたのか.その裏返しとして,地域的な語彙や非標準的な語彙はどのように選択されたのか.

Wright の編んだ論文集では,以上のような問題が焦点化されている.大雑把な結論としては,以下の通りである.

Some of the papers presented here report data which displays not the familiar S-curve of change, but a more unwieldy W-curve (that is, changes which begin, progress, then recede, then progress again . . . ). Standardisation is shown not to be a linear, unidirectional or 'natural' development, but a set of processes which occur in a set of social spaces, developing at different rates in different registers in different idiolects. (6)

・ Wright, Laura. The Development of Standard English, 1300--1800. Introduction. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000.

2012-08-08 Wed

■ #1199. なぜ英語史を学ぶか (2) [hel_education][standardisation][prescriptive_grammar][language_change][variation]

[2009-05-22-1]の記事「#24. なぜ英語史を学ぶか」への付け加え.オーストリアで英語史を教えている Schmetterer の英語史教育論といえる論考を読んだ.Schmetterer は,英語史のなかでも中英語と初期近代英語の歴史,とりわけ1500年以降の英語標準化の経緯を学び,教えることが必要だと力説する.言語的規制の弱い中英語から,言語の規格化へ乗り出す初期近代英語への著しい変わり映えを観察することで,言語が固定化された絶対的なものではありえないという認識に至ることができるという主張だ.この認識の中身について,Schmetterer は具体的に3点を挙げている.

(1) "language change is both inevitable and necessary in order to meet the requirements of the world around us" (372)

(2) "right" and "wrong" can be applied to language utterances only with the greatest possible caution" (372)

(3) "a language consists of various levels, regional, social, and temporal" (373)

言語とは通時的に変わる (change) ものであり,地理的,社会的,語用的な要因により共時的にも替わる (vary) ものである.そのような流動的な対象に正当に善し悪しの評価を加えるというのは,本来,不可能である.しかし,人間の社会生活において善悪の区別は本質的であり,言語についてもある程度の規準をもちたいという欲求は,特に近代国家とその国民にとって,抗いがたい.本来は不明確なところに善悪の線引きをしようというのだから,線引きする際にも,そしてすでに線引きされたものを評価する際にも,最大限の注意を払わなければならない.

言語は変わりもすれば,替わりもするので,本来は善し悪しをつけがたい.これを十分に理解したうえでの規範であれば,役に立つ.このような言語観の形成に最も役立つのが,(必ずしも英語史とはいわずとも)言語の歴史ではないだろうか.

・ Schmetterer, Victor. "The History of the English Language and Future English Teachers." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 371--77.

2012-08-05 Sun

■ #1196. 初期近代英語における -ly 副詞の規則化の背景 (2) [adverb][suffix][flat_adverb][standardisation][prescriptive_grammar][emode][intensifier][-ly]

[2012-07-29-1]の記事の続編.初期近代英語では,##1172,992,984 の記事で話題にしたような強意の単純副詞が続々と現われた.しかし,口語的な響きを伝えるこのような強意の単純副詞が,英語の標準化や規範主義の潮流のなかで非難され,消えていったのも,同じ時代のことだった.ここには,副詞的に機能する語は副詞の形態(典型的に -ly)をもっているべきであり,形容詞と同形のものが副詞として機能するのは正しくないとする "correctness" の発想が濃厚である.Strang (138--39) は次のように述べている.

Secondary modifiers or intensifiers differed considerably. The old forms, full, right, were still in general use; newer very was known, but not used by everybody even in the 17c. For a more forceful degree of modification, wonderous and mighty were inherited, but such terms wear out quickly, and changes have been considerable. During II [1770--1570], pretty, extraordinary, pure, terrible, dreadful, cruel, plaguy, devillish, take on this role, and most of them have lost it again since. We must distinguish here the built-in obsolescence affecting such items at any time, from the particular factors operating between II and I [1970--1770]. These arose from a sense of correctness which prescribed that forms with the appearance of adjectives should not be used in secondary modification. Very was all right because it did not have this form; but instead of extraordinary, terrible, dreadful, etc., the corresponding -ly forms came to be required.

Strang は,強意副詞としての extraordinary や terrible の廃用は,強意語に作用する「限界効用逓減の法則」 ([2012-01-14-1]の記事「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」を参照)によるものというよりは,規範主義的な "correctness" に基づく非難によるものだと考えているようだが,この2つの要因を "distinguish" する必要はあるだろうか.概念として区別すべきだということであれば確かにその通りだが,現実には,両者は補完し合っていたのではないだろうか.強意語はとりわけ話し言葉,口語において発達しやすい.そこでは,入れ替わり立ち替わり新しい強意語が現われては去ってゆく.一方で,規範主義はもっぱら書き言葉,文語に基づいた言語観である.そこでは,言語を固定化しようという意図が濃厚である.両者の関係は水と油のような関係に見えるが,火(規範主義)に油(口語的な強意副詞の異常な発達)を注いだと表現するのが,より適切な比喩のように思われる.口語における単純副詞の使用が強意語の発達により目立ってくればくるほど,規範による非難の対象となるし,その非難の裏返しとして,「正しい」 -ly 副詞が奨励されるようになったのではないか.皮肉なことだが,言語変化が活発である時代にこそ,強い規制が生まれがちである,ということかもしれない.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2012-07-29 Sun

■ #1189. 初期近代英語における -ly 副詞の規則化の背景 [adverb][suffix][flat_adverb][standardisation][printing][prescriptive_grammar][productivity][emode][-ly]

[2012-07-12-1]の記事「#1172. 初期近代英語期のラテン系単純副詞」で,-ly 副詞の発達してきた歴史を,単純副詞 (flat_adverb) の発達史と合わせて略述した.加えて,「#1176. 副詞接尾辞 -ly が確立した時期」 ([2012-07-16-1]) と「#1181. 副詞接尾辞 -ly が確立した時期 (2)」 ([2012-07-21-1]) で,-ly 副詞が確立し拡大した背景について述べた.発達,確立,拡大というのはいずれも客観性に欠ける表現ではあるが,厳密な定義は,生産性 (productivity) の定義と同じくらいに難しい.今回は,初期近代英語における -ly 副詞の規則化を話題にするが,規則化 (regularisation) も正確に定義するのが難しい.ここでは規則化という用語への深入りはせずに,-ly が標準英語で最も普通の副詞接辞として認められ,規範文法へも受け入れられてゆく過程として,緩やかにとらえておきたい.

-ly 副詞の規則化については,Nevalainen (244) によくまとまった記述がある.

The generalisation of the adverbial suffix -ly is usually attributed to the effects of standardisation. Fisher et al. (1984: 49) point out that adverbs were already regularly marked by the -ly suffix in the Chancery documents in the fifteenth century. The acceptance of the Chancery Standard was not, however, explicit outside the Chancery itself. At the beginning of the Early Modern English period, it was the printers and educators who began to assume dominant roles in the transmission of the written standard (see Nevalainen--Raumolin-Brunberg 1989: 83--88). The growing feeling for grammatical "correctness" that Knorrek (1938: 104) and Strang (1970: 139), for instance, refer to is well documented in Robert Lowth's Short Introduction to English Grammar. Bishop Lowth writes in 1762:

Adjectives are sometimes employed as adverbs: improperly, and not agreeably to the genius of the English language. As, 'indifferent honest, excellent well:' Shakespeare, Hamlet, 'extreme elaborate:' Dryden, Essay on Dram. Poet. 'marvellous graceful:' Clarendon, Life, p. 18. (Lowth 1762/1775: 93)

つまり,中英語の終わりまでに一般化の流れの見えていた -ly 副詞が,初期近代英語の時代に印刷業者や教育者による英語標準化の動きに後押しされて規則化し,18世紀の規範文法によって駄目を押された,という経緯である.Nevalainen は,その論文で,初期近代英語においても単純副詞は前時代からの余波で活躍しており,いくつか新しく生まれたものもあると報告しているが (250) ,上に引用した記述は全体的な潮流をよく表わしているといえるだろう.

・ Nevalainen, Terttu. "Aspects of Adverbial Change in Early Modern English." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 243--59.

2012-07-07 Sat

■ #1167. 言語接触は平時ではなく戦時にこそ激しい [contact][sociolinguistics][old_norse][history][standardisation][language_change]

古英語と古ノルド語との言語接触については,old_norse の各記事で取り上げてきた.見方にもよるが,英語史において古ノルド語の影響という話題は,最も重要な話題の1つである.8世紀半ばから11世紀にかけて起こったヴァイキングのイングランドへの略奪,移民,定住の結果として,古英語話者と古ノルド語話者の融合が進み,言語も混交した.代名詞,接続詞,前置詞などの機能語やその他の基本語が,多数,古ノルド語から古英語へと流れ込み,屈折も大いに水平化した.そのようにして現われた Norsified English と呼ぶべき言語や,その影響を受けた中英語は,14世紀以降の英語標準化の基盤となり,現代英語にも連なっている.

古ノルド語との接触は,これほど重要な話題なので,英語史概説書でも必ず触れられるテーマだが,記述が大雑把であることが多い.そもそも,異なる言語の共同体どうしが交わると,いつでもこのような言語的な混交が進むものなのだろうか.古英語話者と古ノルド語話者が,数世紀の間,平和に共存したがゆえに言語が混交したのだと説明されることが多いが,実際のところ,両話者集団のあいだの言語的,政治的,軍事的,経済的等々の関係はいかなるものだったのだろうか.当時の社会言語学的状況を思い浮かべるには,概説書に書かれている表面的な記述を超えた,豊かな想像力が必要である.

想像力豊かに,かつ社会言語学の知見を含めて,古英語と古ノルド語の言語接触の問題に迫った良書が現われた.横田由美さんの『ヴァイキングのイングランド定住―その歴史と英語への影響』である.引用・参照したい箇所はいくつかあるが,両言語の話者の融合の度合い,特に共同生活が平和的であったかどうかという点について,当時のデーンローにおける人々の社会的関係を想像し,描写しながら,次のように述べている箇所が印象的である.

以上のように考えると両者間の融合は平和的だったと簡単に片付けてしまうよりも,平和的な時期や地域もあればそうでもない時期や地域もあったであろうし,その状態は地域の社会状況によっても大いに異なっていたのである.そして,安泰時よりも,外来人や国内の様々な人達がデーンロー地域に終結した戦争状態の時には,様々な方言(そして言語)を話す人達の接触を引き起こしたであろう.そしてそのことは言語変化を考える上で非常に重要なことである.

従来は,両側の人々の混交が平和に,緩慢と,着実に進んだことにより,言語も次第に混じり合ったとするのが一般的な理解だったが,むしろ長期間にわたる断続的な戦争状態においてこそ言語接触が濃密だったのではないかという提案は,意表を突くものではあるが,考えてみれば現実味がある.

言語接触の議論には,背後にいる話者どうしの社会的な関係を理解しておくことが必要である.そして,そのためには,歴史の知識と現実感を伴った想像力もまた必要なのである.

・ 横田 由美 『ヴァイキングのイングランド定住―その歴史と英語への影響』 現代図書,2012年.

2011-11-12 Sat

■ #929. 中英語後期,イングランド中部方言が標準語の基盤となった理由 [popular_passage][me_dialect][standardisation][chancery_standard]

中英語は「方言の時代」と呼ばれるほど,方言が花咲き,それが書き言葉にも如実に反映された時期である.それほど異なっていたのであれば,はたして当時のイングランド各地の人々は互いにコミュニケーションを取ることができたのだろうか,という素朴な疑問が持ち上がる.[2010-03-30-1]の記事「#337. egges or eyren」で紹介した Caxton の有名な逸話を読むと,少なくともイングランドの南北方言間では部分的な意志疎通の障害があったことが具体的に理解できる.日本語の方言事情を考えれば,逸話内の夫人の当惑も手に取るように分かるだろう.

中英語も後期になってくると,緩やかな書き言葉の標準というべきものが現われてくる.現在の書き言葉標準のような固定化した (fixed) 標準ではなく,むしろ現在の話し言葉標準のような中心を指向する (focused) 標準に近い.当時現われ始めた書き言葉標準は,諸方言の混じり合ったものではあったが,その中でも基盤となった方言は中部方言である.これはなぜだろうか.なぜ北部や南部の方言がベースとならなかったのだろうか.

1つには,政治や文化の中心地としてのロンドンで話され,書かれていた英語,特に公文書に用いられていた Chancery Standard の影響力がある.言語的標準を目指す上で,社会的権威を付されている首都の公式の語法を参照するというのは自然な発想である.ロンドンの方言は,方言学的には中部と南部の両方言の境目に当たるのだが,少なくとも北部方言に対する中部・南部方言の優位性はこれで確保される.

2つ目として,中部方言が,教養の香りを漂わせる London, Oxford, Cambridge の作る三角地帯で用いられていた方言と重なっていたという事情がある.これによって,中部方言は学問的,文化的な権威をも付されることとなった.

3つ目に,中部方言は地理的にも南北両方言の中間に位置しているため,両方言の要素を兼ね備えており,方言の花咲くイングランドにおいてリンガフランカとして機能し得たと考えられる.この点については,Ranulph Higden (c. 1280--1364) によるラテン語の歴史書 Polychronicon を1387年に英語へ翻訳した John of Trevisa (1326--1402) より,Mossé 版 (288--89) から次の箇所を引用しよう.

. . . for men of þe est wiþ men of þe west, as hyt were undur þe same party of hevene, acordeþ more in sounyng of speche þan men of þe north wiþ men of þe souþ; þerfore hyt ys þat Mercii, þat buþ men of myddel Engelond, as hyt were parteners of þe endes, undurstondeþ betre þe syde longages, Norþeron and Souþeron, þan Norþeron and Souþeron understondeþ eyþer oþer.

[2011-11-10-1]の記事「#927. ゲルマン語の屈折の衰退と地政学」で北西ヨーロッパにおける地理と言語の間接的な結びつきを話題にしたが,イングランド国内というより小さなレベルでも地理が言語において間接的な意味をもつということを,この3つ目の事情は示しているのではないか.

・ Mossé, Fernand. A Handbook of Middle English. Trans. James A. Walker. Baltimore: Johns Hopkins, 1952.

2011-09-15 Thu

■ #871. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由 [caxton][printing][spelling][standardisation][cawdrey][johnson]

[2010-02-18-1]の記事「印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か」で議論の一端を見たが,Caxton が1475年に英語にもたらした活版印刷のテクノロジーは,必ずしもすぐには英語の綴字の固定化につながらなかった.むしろ最初期には,前時代より受け継がれた綴字の多様性が印刷術によって拡散したという側面もなしではなかった.英語綴字のおよその標準化は17世紀半ばのこととされているが,なぜそれほどの長い期間,Caxton から数えて150年以上もの年月を要したのだろうか.

一つには,印刷術は確かに文明史上の革命だったが,それ以前の写本文化がただちに置換されたわけではなかったということがある.中英語の写本文化は綴字の多様性を前提としており,それを含めた写本文化が,その位置づけは変化したとしても,16世紀以降も継続しており,印刷文化と併存していたことを見逃してはならない.

The two processes of production [prints and manuscripts] were in fact to co-exist for some centuries. Manuscript circulation became more generally confined to certain categories of text, and to particular milieux, while printing established itself as the swiftest and most economically viable method of disseminating texts in large numbers: school books, law books, books associated with the processes of sixteenth-century religious reform, for example. (Boffey 114--15)

また,印刷術導入後でも植字術が未発達の時代には,行端揃え (justification) を達成するのに,現代では当然とされている空白の幅を調整するという方法ではなく,昔ながらの文字の省略や追加という涙ぐましい便法に訴えていた.the や that の代用としての ye や yt は言わずもがなで([2009-05-11-2]の記事「英国のパブから ye が消えていくゆゆしき問題」を参照),only の代用としての伸縮自在な onely, onlie, onlye, onelie, onelye, onelich, onelych, oneliche, onelyche, ondeliche, ondelyche は,近代への革新というよりは中世からの継続の例である (Potter 40) .16世紀は,Richard Mulcaster (1530?--1611) のような綴字改革者が出たものの ([2010-07-12-1]の記事「Richard Mulcaster」を参照),その実際的な影響は最小限にとどまっていた.

しかし,17世紀に入る頃から,風向きが目に見えて変わってくる.綴字の標準化がいよいよ本格化するのである.大まかにいえば機が熟してきたということだが,背景には具体的な標準化の推進力が作用していた.1つ目は,Cawdrey の辞書 (1604) を皮切りに英語辞書が続々と出版されたことである([2010-12-21-1], [2010-12-27-1]の記事を始めとして cawdrey の各記事を参照).2つ目に,The King James Bible (1611) が敬虔な読者のあいだに普及したことも,綴字の固定化にあずかって大きい.3つ目に,17世紀半ばの大内乱 (the Civil War) も大きく関与している.内乱期には政治宗教パンフレットが濫作されたが,植字工はあまりに時間に追われていたために,行端揃えの目的であったとしても,語を複数とおりに綴るという贅沢を許されなかったのである (Potter 40) .

そして,「理性の時代」の18世紀には,唯一の正しい綴字が求められ,Johnson の辞書 (1755) をもって英語綴字の固定化という宿望がついに果たされたのだった.

・ Boffey, Julia. "From Manuscript to Modern Text." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 107--22.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-01-21 Fri

■ #634. 近年の綴字改革論争 (1) [spelling_reform][standardisation]

[2010-12-24-1]の記事で「英語の綴字改革が失敗する理由」を考えた.授業でブレストもして様々な原因が提示されたのを見たが,その上で前世紀末に English Today 誌上で繰り広げられた綴字改革論争を読んでみた.論争の発端を作ったのは Crystal の1998年の論文である.前年1997年に,速記法 Phonography を生み出し,綴字改革運動へも並々ならぬ精力をつぎ込んだ Isaac Pitman (1813--97) の没後100年祭が開かれたのを受けて,Crystal が Pitman の業績を評した論文だった.

論文中で,Crystal は Pitman の綴字改革という言語的大義に対する熱意と精力こそ称賛しているが,綴字改革の運動そのものについては冷ややかな態度を示している.[2010-12-24-1]にも記したが,Crystal は綴字改革失敗の理由として以下の点を挙げている.

(a) すでに伝統的な正書法を身につけている人は新しい正書法に順応しにくい

(b) 表音式綴字を推し進める場合,どの英語変種の発音を規範として採用するかという選択の問題が生じる

(c) 新旧綴字の差によって過去との "communication barrier" が生じる ( see [2009-05-13-1] )

(d) 各改革者は自らの改革案を至上のものと考えるため,改革者間に妥協や一致が見られない

一方,問題の論文中では5点が挙げられており,そのうち上記の箇条書きと2点は重複するが,3点は異なっている.その5点を以下に引用する.

(1) "the lack of any official body capable of acting as a clearing-house for linguistic ideas" (14)

(2) ≒ (a) "the 'immense dead weight of vested interest opposition' from those who have already mastered the traditional system, and who publish in it" (14)

(3) ≒ (d) "'the great diversity of projects for improving our spelling which are put forward by reformers, who have never agreed on any single scheme'" (14)

(4) "this remarkable growth [of English in the past century] has taken place despite the existence of the irregular spelling system. . . . It has not put people off. . . . but the learners learn on regardless." (17)

(5) "the growth of the language in fact militates against any spelling reform becoming successful. The more international any language becomes, the more difficult it is to achieve agreement about matters of usage . . . [T]he language has become so international that any attempt to control its use would require unprecedented levels of cooperation." (17)

(1)--(3) は,実際には Pitman の伝記 The Life of Sir Isaac Pitman を著わした Baker が pp. 210--11 で触れている理由ということだが,(4)--(5) は Crystal 自身のものである.

Crystal の英語観は時に現状容認主義と批判されることがあるが,批判者は例えば (4) のような点を取り上げてそのように評するのだろう.(4) は,不規則な綴字にもかかわらず英語は現に世界語になったではないか,という議論である.

興味深いのは,Crystal が英語の標準化の歴史のなかに綴字改革を位置づけているくだりである.英語の語彙は18世紀半ばに Dr Johnson の辞書をもってある程度の秩序がもたらされた.次に規範英文法が Robert Lowth や Lindley Murray によっておよそ同時期に確立された.発音についても,ほぼ同時期に John Walker の発音辞書が著わされ,ある程度の標準化が達成された.では,次は正書法 ( orthography ) ,と来るのが自然である.これが Pitman の生きた19世紀の綴字改革が置かれた歴史的文脈だったと,Crystal はいう (15) .しかし,19世紀末には英語の世界語への路線はすでに見えていた.綴字改革をよそに,英語は着実に世界へと拡大していたのである.結果として,世界語としてより学びやすくするために綴字改革を進めようという19世紀後半から現われた大義は,現実によって裏をかかれたともいえる.

しかし,この Crystal の綴字改革への冷ややかな視線は,自ら Cut Speling なる綴字改革案を提出している Upward による反論を誘うことになった.その趣旨は明日の記事で.

・ Crystal, David. "Isaac Pitman: The Linguistic Legacy." English Today 55 (1998): 12--19.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003. 276--77.

・ Upward, Christopher. "In Defence of Spelling Reform." English Today 57 (1999): 31--34.

2011-01-13 Thu

■ #626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話 [french][history][academy][language_myth][standardisation]

フランス語は英語史上もっとも重要な外国語であるといっても過言ではない.中英語期のみならず近代英語期以降にもフランス語は英語に対して大きな影響を及ぼしてきた ( see [2009-08-22-1], [2009-08-19-1] ) .フランス語の影響力は語彙の借用といった直接の言語的影響ばかりでない.英語の標準化が国家の問題となった初期近代英語期においては,ヨーロッパにおけるフランス語の存在感はイギリスでの英語標準化の議論に少なからぬ刺激を与えた.例えば,Jonathan Swift が1712年に提示した,言語を統制するアカデミーを設立するという案 ( see [2010-12-02-1] ) は,主にフランスのアカデミー ( l'Academie française ) 設立にならった発想である(関連する記事として[2009-09-15-1],[2009-09-08-1]を参照).

フランス語が英語話者によってどのように見られてきたかという問題は英語史の重要なトピックだが,英語話者に限らず,周辺諸国,世界諸国,そしてフランス語話者自身によってフランス語がどのように見られてきたのかという問題もまた重要である.今回は「フランス語は論理的な言語である」という人口に膾炙した見方---言語学の立場からは「神話」というべきだが---がどのように生まれ,どのように現在まで生き残ってきたのかを,Lodge に依拠して概説したい.

この神話の生みの親というべきはフランスの文筆家 Count Antoine de Rivarol (1753--1801) だろう.彼は著書 Discours sur l'universalité de la langue française (1784) に,有名な台詞 "Ce qui n'est pas clair n'est pas franais" 「明晰ならざるものフランス語にあらず」を残した.以降,19, 20世紀のフランス人も Rivarol とほぼ同じ趣旨の言説を繰り返してきており,フランス語は内在的に明晰であり論理的であるという神話が国内外に確立されていった.

神話確立の背景にはいくつかの社会的な事情があった.この神話が国内で抱かれただけでなく国外へも広がっていった背景としては,諸言語に対するステレオタイプ付与が1世紀ほど前に広く起こったことがある.イタリア語はオペラゆえに「音楽的な言語」,スペインは闘牛やフラメンコと結びつけられる「ロマンチックな言語」,ドイツは軍国主義を思わせる「無情で耳障りな言語」といった類のステレオタイプである.フランス語はすでに「論理的な言語」として定評があったために,このステレオタイプが以降ますます定着することとなった.

言語のステレオタイプは民族のステレオタイプと同様に通常は外部から付与されるものだが,フランス語はすでに内部で定着していた.では,この神話はフランス国内でどのように生まれ,根付いたのか.それは16世紀のフランスにおけるフランス語標準化の動きに端を発する.当時,フランス語の標準を定めるために何をモデルにするかという問題はそれほど難しい問題ではなかった.王侯貴族の話すフランス語こそがもっとも正当とされ,それこそが標準語にふさわしいと当然のごとく考えられていたのである.しかし,17,18世紀になり「理性の時代」が到来すると,フランス語の正当性を王侯貴族の権力に帰するという理屈はさすがに理性的ではないとされ,代わりにフランス語に内在する論理的明晰性に訴えるという方略へシフトしてゆく.18世紀末,フランス革命によって共和制が敷かれると,新生フランスは,王権とは別の,国民を統合する新しい象徴を求めた.それが,標準フランス語だったのである.国家アイデンティティのために,標準フランス語が利用されたといってよい.

以上の歴史から,標準フランス語がフランス人によって「国民の統合の象徴」として認識されてきたこと,単なる国内コミュニケーションの言語である以上の役割を付されてきたことが分かる.我が国の「国民統合の象徴」を思い浮かべながら考えると,フランス人のフランス語への思い入れ(そして神話への思い入れ)がいまだに強い理由がよく分かるのではないか.

ひるがって英語の標準化の過程をみるとフランス語のそれとはまったく異なっている.イギリスでは「英語=イギリス国民の統合の象徴」という意識はずっと弱い.

「フランス語は論理的な言語である」という神話を言語学の立場から解体することは難しくない.しかし,それ以上に神話が生まれ広まってきた歴史的過程を知ることが興味深い.ある言語が自他からどのように見られるかという問題は,歴史背景を抜きにしては論じられないのである.

・ Lodge, Anthony. "French is a Logical Language." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 23--31.

2010-11-18 Thu

■ #570. bury の母音の方言分布 [dialect][me_dialect][standardisation]

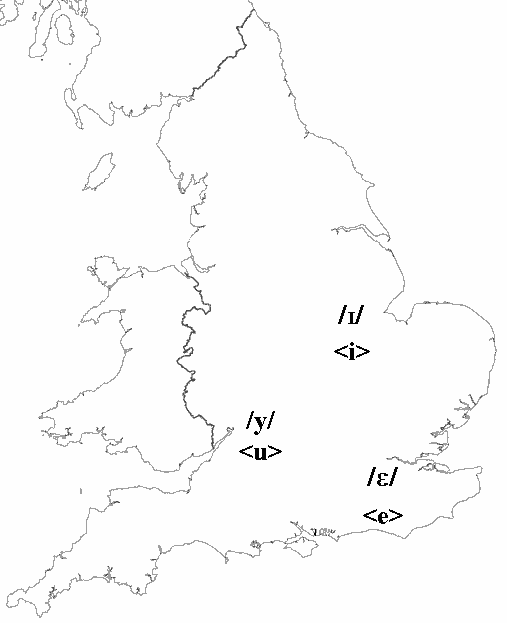

[2010-11-10-1]の記事で,古英語 y の中英語諸方言での発達形を話題にした.続けて[2010-11-11-1]の記事では,merry ( OE myrig ) を取り上げ,複数の方言形が Chaucer の英語に混在していることを見た.そこで示唆したように,大きく分けて3種類に区別されていた中英語方言形のうち,どの発音・綴字が後に標準英語として定着することになるかはランダムだったと考えられる.

しかし,ある程度の傾向はつかむことができる.(1) 北部・東部の <i> /ɪ/,(2) 西部・南西部の <u> /y/,(3) 南東部の <e> /ɛ/ の3種類の方言形のなかで,(1) が最も多い.例を現代標準形で示すと bridge ( OE brycg ), kiss ( OE cyssan ), kin ( OE cynn ), lust ( OE lystan ), sin ( OE synn ) .(2) は母音は後に変化しているが,blush ( OE blyscan ), church ( OE cyrce ), much ( mycel; for mickle see [2010-11-12-1] ) などが方言形の痕跡を残している.最も少ないのが (3) のタイプで,knell ( OE cnyllan ), merry ( OE myrig ) などが現代標準形として伝わっている.

さて,これまでは現代標準形として採用された形態という観点で話を進めてきたが,現代における方言の形態はどうなっているのだろうか.イングランドの諸方言は,中英語以降,現在に至るまで存在し続けている.例えば,中英語の南東方言に由来する /ɛ/ を保存している現代標準語の bury は,現代の方言ではどのように発音されているのだろうか.

便利なことに,Upton and Widdowson の Map 1 には buried の第1母音の方言分布が図示されている(現代英語とはいっても20世紀半ばの時点での分布であることに注意).これによると,イングランドの大域では /ɛ/ が行なわれているが,最北部を除く北部,最南西部を除く南西部,Cambridgeshire,そして南東部では /ʌ/ の発音が行なわれていることが分かる.また,Durham 東部できわめて例外的な /a/ の発音もある.

現代標準発音の /ɛ/ の起源である Kent を含む南東部で,/ɛ/ でなく /ʌ/ が行なわれているというのは驚きである.標準となるべき音をかつて提供しておきながら,自らは非標準的な発音を用いるようになったのだから妙だ.ただ,<u> の綴字に /ʌ/ が対応しているのだから,むしろ規則的ともいえる.

普段は「標準英語の形態」の歴史をみるだけで満足してしまうことが多いが,方言を考慮に入れると,もっとおもしろい(そして複雑な)歴史の事実が出てくるものだなと実感した.

・ Upton, Clive and J. D. A. Widdowson. An Atlas of English Dialects. 2nd ed. Abingdon: Routledge, 2006.

2010-11-10 Wed

■ #562. busy の綴字と発音 [spelling][lme][me_dialect][spelling_pronunciation_gap][standardisation][map]

現代英語の綴字と発音の乖離には種々の歴史的背景がある.その歴史的原因のいくつかについては[2009-06-28-2]の記事で話題にしたが,そこの (2) で示唆したが明確には説明していない中英語期の方言事情があった.spelling-pronunciation gap の問題として現代英語にまで残った例は必ずしも多くないが,ここにはきわめて英語的な事情があった.

busy (及びその名詞形 business )を例にとって考えてみよう.busy の第1母音は <u> の綴字をもちながら /ɪ/ の発音を示す点で,英語語彙のなかでも最高度に不規則な語といっていいだろう.

この原因を探るには,中英語の方言事情を考慮に入れなければならない.[2009-09-04-1]で見たように,中英語期のイングランドには明確な方言区分が存在した.もちろんそれ以前の古英語にも以降の近代英語にも方言は存在したし,程度の差はあれ方言を発達させない言語はないと考えてよい.それでも,中英語が「方言の時代」と呼ばれ,その方言の存在が注目されるのは,書き言葉の標準が不在という状況下で,各方言が書き言葉のうえにずばり表現されていたからである.写字生は自らの話し言葉の「訛り」を書き言葉の上に反映し,結果として1つの語に対して複数の綴字が濫立する状況となった(その最も極端な例が[2009-06-20-1]で紹介した through の綴字である).

14世紀以降,緩やかにロンドン発祥の書き言葉標準らしきものが現われてくる.しかし,後の英語史が標準語の産みの苦しみの歴史だとすれば,中英語後期はその序章を構成するにすぎない.ロンドンは地理的にも方言の交差点であり,また全国から流入する様々な方言のるつぼでもあった.ロンドン方言を基盤としながらも種々の方言が混ざり合う混沌のなかから,時間をかけて,部分的には人為的に,部分的には自然発生的に標準らしきものが醸成されきたのである.

上記の背景を理解した上で中英語期の母音の方言差に話しを移そう.古英語で <y> (綴字),/y/ (発音)で表わされていた綴字と発音は,中英語の各方言ではそれぞれ次のように表出してきた.

大雑把にいって,イングランド北部・東部では <i> /ɪ/,西部・南西部では <u> /y/,南東部では <e> /ɛ/ という分布を示した(西部・南西部の綴字 <u> はフランス語の綴字習慣の影響である).したがって,古英語で <y> をもっていた語は,中英語では方言によって様々に綴られ,発音されたことになる.以下の表で例を示そう(中尾を参考に作成).

| Southwestern, West-Midland | North, East-Midland | Southeastern (Kentish) | |

|---|---|---|---|

| OE forms | /y/ | /ɪ/ | /ɛ/ |

| byrgan "bury" | bury | biry | bery |

| bysig "busy" | busy | bisy | besy |

| cynn "kin" | kun | kin | ken |

| lystan "lust" | luste(n) | liste(n) | leste(n) |

| myrge "merry" | murie | myry | mery |

| synn "sin" | sunne | synne | senne, zenne |

さて,これらの方言別の諸形態がロンドンを中心とする地域で混ざり合った.書き言葉標準が時間をかけて徐々に生み出されるときに,後から考えれば実に妙に思える事態が生じた.多くの語では,ある方言の綴字と発音がセットで標準となった.例えば,merry は南東部方言の形態が標準化した例である.個々の語の標準形がどの方言に由来するかはランダムとしかいいようがないが,綴字と発音がセットになっているのが普通だった.ところが,少数の語では,発音はある方言のものから標準化したが,綴字は別の方言から標準化したということが起こった.busy がその例であり,発音は北部・東部の /ɪ/ が最終的に標準形として採用されたが,綴字は西部の <u> が採用された.そして,このちぐはぐな関係が現在にまで受け継がれている.bury (および名詞形 burial )も同様の事情で,現在,その綴字と発音の関係はきわめて不規則である.

ちなみに,上の地図の方言境界はおよそのものであり,語によっても当該母音の分布の異なるのが実際である.例えば,LALME Vol. 1 の dot maps 371--73 には busy の第1母音の方言分布が示されているが,<u> の期待される West-Midland へ,<e> や <i> の母音字が相当に張り出している.また,dot maps 972--74 では bury の第1母音の方言分布が示されているが,やはり <e> や <i> は「持ち場」の外でもぱらぱらと散見される.特にこの <e> と <i> はともに広く東部で重なって分布しているというのが正確なところだろう.

語の形態にみられる方言差の類例としては,[2009-07-25-1] ( one と will / won't ) , [2010-03-30-1] ( egg ) を参照.

・ 中尾 俊夫 『英語史 II』 英語学大系第9巻,大修館書店,1972年.38頁.

・ McIntosh, Angus, M. L. Samuels, and M. Benskin. A Linguistic Atlas of Late Mediaeval English. 4 vols. Aberdeen: Aberdeen UP, 1986.

2010-02-27 Sat

■ #306. Samuels の中英語後期に発達した書きことば標準の4タイプ [standardisation][chaucer][auchinleck][chancery_standard]

中英語後期,14世紀後半から,英語に書きことば標準 ( written standard ) が現れ出した.この頃から,英語がそれまでのフランス語に代わって政治・行政や文学のために用いられるようになり,より広く通用する書きことば標準が求められるようになった.書きことば標準の発達過程は非常に複雑で,さまざま議論が繰り広げられているが,議論の出発点として Samuels の書きことば標準の4タイプが有名である (165--70).以下に,Horobin (13--15) を参考にまとめてみる.

Type 1: the Central Midlands Standard としても知られる.John Wycliffe や Lollards と結びつけられる翻訳聖書などのテキストに残る書きことば.

Type 2: 14世紀中後期のロンドン写本群に残る書きことば.ロンドンや中西部出身の写字生によって1340年頃に書写された Auchinleck 写本のテキストを含む.他に,(1) The Mirror: BL MS Harley 5085, (2) Corpus Christi College, Cambridge, MS 282, (3) Glasgow University Library MS Hunter 250 を含む.1380年代に一人の写字生によって書写された,(4) BL MS Harley 874, (5) Bodleian Library MS Laud Misc. 622, (6) Magdalene College, Cambridge, MS Pepys 2498 なども含む.Norfolk や Suffolk からロンドンへ移民した人々の言語特徴が反映されている.

Type 3: 1400年前後のロンドンの書きことば.(1) Hengwrt MS of The Canterbury Tales, (2) Ellesmere MS The Canterbury Tales, (3) Corpus Christi College, Cambridge, MS 61 of Troilus and Criseyde などの最初期の Chaucer 写本を含む.他には,ロンドン・ギルドの申告書や絹物証人の請願書といった市民記録や Thomas Hoccleve の自筆書名入りの写本群を含む.Central Midlands の方言特徴を示す.

Type 4: 15世紀初期に Type 3 を置きかえた書きことば標準."Chancery Standard" とも呼ばれる.1430年以降,政府文書に大量に現れてくる.Central Midlands 方言のうえに North Midlands の方言がかぶさった言語特徴を示す.

Type 4 が Type 3 を置きかえた過程や,Type 4 が現在の書きことば標準といかなる関係にあるか,については不明な点が多く今後もさかんに研究が進められていくだろう.

・Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

・Horobin, Simon. The Language of the Chaucer Tradition. Cambridge: Brewer, 2003.

2010-02-18 Thu

■ #297. 印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か [caxton][printing][spelling][standardisation][german]

[2009-12-24-1]の記事で,15世紀後半に Caxton が England に印刷術をもたらした経緯について述べた.一般に,この印刷術の導入は,15世紀前半から徐々に進行していた英語の綴字の標準化を推進したとして解釈されている.英語史の古典の一つというべき Baugh and Cable は,印刷術の影響を次のように評価している.

A powerful force thus existed for promoting a standard, uniform language, and the means were now available for spreading that language throughout the territory in which it was understood. (Baugh and Cable 201)

しかし,Caxton による印刷術の導入がすぐに綴字の標準化に貢献したかどうかは疑わしいという慎重論も出てきている.

The introduction of the press did not at first assist the adoption of the standard, but over time compositors became more familiar with it and helped to ensure its triumph. (Blake 205 as cited in Horobin 79)

. . . while the advent of the printing press was an important factor for the standardisation of written English, this was a gradual process which even by the close of the fifteenth century still remained unfinished. (Horobin 87)

さらに,印刷術はむしろまだ残っていた綴字の variation を国中に広める役割を果たし,標準化に逆行する流れを生み出した,とする意見すらある.

. . . it is an irony in the history of the development of the standard that the orthography of early printing represented a backward step when compared with the established conventions of chancery English. (Görlach 24 as cited in Horobin 79)

この三番目の逆説的な意見と関連して,初期近代高地ドイツ語期の書き言葉標準化の状況を思い出した.以下は拙著からの引用.

The inflectional system remained unstable during the following Early New High German period. One of the major factors for the instability was ironically the growing standardisation of written language. To quote R. Keller, "the growth of a written standard language spread regional features to other areas and by making them supra-regional increased variation and thus morphological confusion" (German 410) (Hotta 27)

英語の場合,上記いずれの意見が正しいかは,Caxton や初期の印刷事業者の spelling の使い方を詳細に分析してみるところから始めなければ明らかにならないだろう.この議論は,一つの文化史上の出来事に対して様々な評価が可能であることを示す例として興味深い.

・Horobin, Simon. The Language of the Chaucer Tradition. Cambridge: Brewer, 2003.

・Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.

・Görlach, M. Studies in the History of the English Language. Heidelberg: C. Winter, 1990.

・Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・Keller, R. E. The German Language. London: Faber, 1978.

2010-01-09 Sat

■ #257. Chaucer が英語史上に果たした役割とは? [chaucer][standardisation][french][loan_word]

「英詩の父」と呼ばれる Geoffrey Chaucer (1342/43--1400) が英文学史上に果たした役割といえば,それこそ無限に論じられるかもしれない.しかし,Chaucer が英語史上に果たした役割は,と問われるとどうだろうか.文豪であれ政治家であれ一個人が言語の歴史に果たした役割というのは,評価するのはより難しい.

それでも,さすがに Chaucer 級の大詩人が英語史に何も貢献していないということは考えにくいようである.例えば,英語史概説書の類では,フランス借用語を含め大量の新語を英語に導入した個人として評価されることが多い.文学言語としての英語を作り出した功績を Chaucer に付与するという見方である.だが,Horobin はこれを一蹴する.

. . . he introduced large numbers of new words into English and thereby somehow 'created' the English literary language. This view is a myth that has built up over generations of scholarship, although it is partly based upon analyses of the evidence of the Oxford English Dictionary (OED). (24)

Horobin (79) の理屈は以下の通りである.確かに OED では,Chaucer の用いた多くの借用語が英語での初出例として記録されている.しかし,(1) 中英語の語彙に特化して編まれた Middle English Dictionary によれば,そのうちの多くが Chaucer 以前に現れていることが判明する.また,(2) 現存していないが Chaucer 以前に存在したであろう文献に問題の語彙が現れていたという可能性を考える必要があるし,記録に残らない話し言葉ではすでに用いられていたかもしれないという可能性にも留意する必要がある.さらに,(3) フランス語やラテン語から語彙を借用する習慣は Chaucer に始まったわけでなく,すでに Chaucer 以前の作家が大量に借用していたという事実がある(see [2009-08-22-1]).

では,Chaucer に英語史上の意義は見いだせないのだろうか? Horobin の結論は以下のごとくである.

By writing for a range of characters, in a range of voices, as well as writing scientific, moral, philosophical and penitential prose tacts, Chaucer showed that the English language was capable of a range of functions not witnessed since before the Norman Conquest. . . . Chaucer demonstrated how the English language could be used for all types of writing, particularly for secular literature. (26)

英語史上の意義というよりは,より広く英文学史,英語文体史,英語史のすべてを覆う意義と読めるが,キーワードは function だろう.ここでは直接的には文体的機能のことを指していると読めるが,Horobin は社会言語学的な機能も意図していると思う.[2009-11-06-1]でみたように,Chaucer 以降,中英語末期にかけて英語の書き言葉標準が整備されてゆく.Chaucer はこの時代の流れを明確に予感させる英語の使い手として,英文学史上だけではなく英語史上にも名を残している,と言えるのではないか.

・Horobin, Simon. Chaucer's Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow