2009-11-06 Fri

■ #193. 15世紀 Chancery Standard の through の異綴りは14通り [spelling][me][chancery_standard][ame][me_dialect][standardisation][through]

[2009-06-21-1], [2009-06-20-1]で中英語における through の異綴りが515通りあったことを話題に取り上げた.中英語は方言の時代であり,綴字にも方言が顕著に反映された結果,とんでもない数の異綴りがおこなわれた.しかし,中英語も末期になると,徐々に書き言葉標準が現れてきた.いまだ現代的な意味での「標準」ではないが,後の標準化への下敷きとなる「参照点」を提供してくれる変種である.それはロンドンの公文書に用いられた変種で,Chancery Standard として知られている.15世紀の Chancery Standard のコーパスを調査した Fisher et al. によると,through の異綴りはこの時点で14種類にまで絞られていた.複数の異綴りがある時点で現代的な意味での「標準」ではないことは知られるが,515通りもあった直近の時代に比べれば格段の進歩である.以下,コーパス内の頻度数とともに異綴りを挙げる.

through (1), thurgh (4), þurgh (3), thorugh (2), thourgh (1), throu (1), thorogh (1), throgh (1), thorwe (1), thorwgh (1), thorw (1), thorow (1), þorow (1), þorowe (1)

Chancery English 以外のコーパスを参照すれば,他の異綴りもいまだ豊富に存在していたと推測されるが,15世紀の英語の書き言葉が標準化への道を歩み始めたことは間違いない.

ちなみに,昨今,米語で見られる thru の綴りは,中英語からの異綴りの歴史とは切り離して考えるべきである.実際に,中英語の515通りのなかに thru は存在しない.近代英語期に through としてようやく標準化された綴りが,近年,米語で thru なる異綴りを見ているということは,歴史を逆行しているようでおもしろい.

・Fisher, John H., Malcolm Richardson, and Jane L. Fisher, comps. An Anthology of Chancery English. Knoxville: U of Tennessee P, 1984. 392.

・Nevalainen, Terttu. An Introduction to Early Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006. 30.

・Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996. 68, 76.

2009-09-04 Fri

■ #130. 中英語の方言区分 [me_dialect][dialect][standardisation][map][isogloss]

現在の言語学では,通時的な研究にしろ共時的な研究にしろ,方言が重視されている.とりわけ中英語に関しては方言研究が盛んである.その現れの一つとして,このブログでも何度か紹介してきたが,初期中英語期の方言地図 LAEME がオンラインで公表されたことが挙げられる.

とりわけ中英語研究が方言学と相性がよいのには理由がある.古英語や現代英語では,標準語なるものが存在する.ここでは 標準変種 ( standard variety ) と呼んでおくことにしよう.古英語では書き言葉に限定すれば West-Saxon 方言が標準変種であったし,現代英語では英国に限定すれば BBC English や Estuary English などが標準変種とされる.このように社会的に広く認められた標準変種が存在すると,そうでない変種,特に地方方言は,標準から逸脱した変種,堕落した変種としてとらえられることが,従来は多かった.このような従来の風潮では,方言研究は亜流であるとのステレオタイプから免れることは難しかった.

ところが,中英語にはそもそも標準変種と呼ばれるものがない.確かに中英語の末期には書き言葉標準の萌芽が見られるようになるが,確立された標準変種は,中英語期を通じてほぼなかったといってよい.政治・経済・文化の中心地たるロンドンで話されていた言葉ですら,特別視されるような変種ではなく,あくまで「ロンドン方言」であった.したがって,中英語には標準変種もなければ,方言間の社会的な上下差もなく,まさに各方言が百花繚乱に咲き乱れた時代といえる.

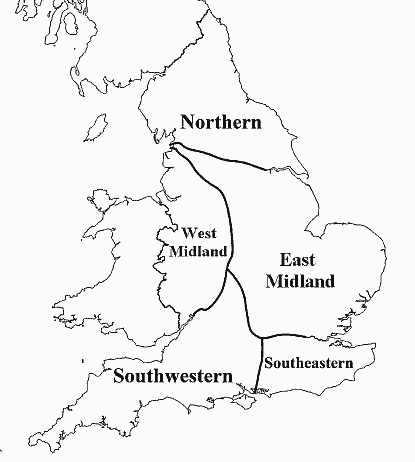

その百花繚乱の中英語方言を地理的に区分する試みは古くからなされているが,どんな言語特徴を基準に区分するかによって諸説ある.下に掲げたのは,現在,比較的ひろく受け入れられている区分である.

区分線は,およそ注目する語(群)の等語線 ( isogloss ) によるが,その選択は恣意的である.また,特に West Midland と East Midland を分ける線などは,実際にはこれほど明確ではなく,かなり曖昧であった.地図上の区分はあくまで目安までに.

・ Laing, Margaret and Roger Lass, eds. A Linguistic Atlas of Early Middle English, 1150--1325. http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/laeme1.html . Online. Edinburgh: U of Edinburgh, 2007.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow