2014-02-16 Sun

■ #1756. 意味変化の法則,らしきもの? [semantic_change][semantics]

音韻変化には法則の名に値するものがある.異論もあるが,少なくとも,あると議論することはできる.しかし,意味変化には法則に相当するようなものはない.確かに,「#473. 意味変化の典型的なパターン」 ([2010-08-13-1]) や「#1109. 意味変化の原因の分類」 ([2012-05-10-1]) などで見たように,意味変化の傾向や原因についての論考はあるが,法則という水準に迫るほどの一般化はいまだなされていないし,今後もなされることはないかもしれない.しかし,傾向以上,法則未満というべき性質を示す事例がある.

Stern は,"The Regularity of Sense-change. Semantic Laws." と題する節 (185--91) にて,「速く」→「すぐに」という意味変化に関する「法則」を指摘している.「速く」は動作の速度が速い様子,「すぐに」は時間間隔が空いていない様子を示す副詞であり,両者の意味上の接点は,quickly を用いた次の3文を見比べることによって理解することができる (Stern 185) .

I. He wrote quickly.

II. When the king saw him, he quickly rode up to him.

III. Quickly afterwards he carried it off.

I の quickly は書く速度が速いことを表わすが,III の quickly は「?の後すぐに」のように時間間隔の短いことを含意する.I と III の語義をつなぐのが,II の例文における quickly である.馬で駆けつける速度が速いとも読めるし,文頭の when 節との関係で「王が彼を見るとすぐに」とも読める.日本語の「はやい」も,速度の「速」と時間の「早」の両方を表わすので,意味の接点,連続性,そして前者から後者への語義変化の可能性については,呑み込めるだろう.

しかし,英語史からの事例として興味深いのは,この意味変化が,「速く」を表わす一連の類義語において,限定された時間枠内で例外なく生じたらしいということである.関与するあらゆる語において特定の時代に働くという点では,音韻法則と呼ばれる音韻変化と同じ性質をもっていることになり,これは "semantic law" と呼ぶにふさわしいかのように思われる.

具体的には,Stern (188) は,23の類義語における3つの語義の初出年を調べ,以下のようにまとめた.

| Sense I | Sense II | Sense III | |

|---|---|---|---|

| 'Rapidly' | 'Rapidly/immediately' | 'Immediately' | |

| Hrædlice | OE | OE | OE |

| Hraþe (Raþe) | OE | OE | OE |

| Ardlice | OE | OE | OE |

| Lungre | OE | OE | OE |

| Ofstlice | OE | OE | OE |

| Sneome | OE | OE | OE |

| Swiþe | OE | OE | 1175 |

| Swiftly | OE | OE | 1200 |

| Caflice | OE | OE | 1370 |

| Swift | OE | 1360 | 1300? 1400? |

| Georne | OE | 1290 | 1300 |

| Hiȝendliche | 1200 | 1200 | 1200 |

| Quickly | 1200 | 1200 | 1200 |

| Smartly | 1290 | 1300 | 1300 |

| Snelle | 1300 | 1275 | 1300 |

| Quick | 1300 | 1290 | 1300 |

| Belife | 1200 | 1200 | 1200 |

| Nimbly | 1430 | 1470 | 1400 |

| Rapely | 1225 | 1300 | 1325 |

| Skete | 1300 | 1300 | 1200 |

| Tite | 1300 | 1350 | 1300 |

| Wight | 1300 | 1360 | 14th cent. |

| Wightly | 1350 | 1350 | 1300 |

Stern の主張は,1300年以前に "rapidly" の語義をもっていた語は,必ず "immediately" の語義を発達させている,というものである.一方で,それより後に "rapidly" の語義を得た語は,"immediately" の語義を発達させていないという.後者の例として,いずれも初出が近代英語期である15語を列挙している.rashly (1547), roundly (1548), post (1549), amain (1563), post-haste (1593), fleetly (1598), expeditiously (1603), postingly (1636), speedingly (1647), velociously (1680), rapidly (1727), postwise (1734), hurryingly (1748), hurriedly (1816), fleetingly (1883). Stern (190) に直接論じてもらおう.

We have found that English adverbs with the sense 'rapidly' are divided into two chronological groups, one in which the sense is earlier than 1300 (or 1400) and in which the sense 'immediately' nearly always arises out of it; another in which the sense 'rapidly' is later than the date mentioned, where no such development occurs. It is further demonstrable that the development always takes place in definite contexts: when the adverb is employed to qualify verbs which may be apprehended as imperfective or as perfective (punctual). We may therefore formulate the following semantic law:

English adverbs which have acquired the sense 'rapidly' before 1300, always develop the sense 'immediately'. This happens when the adverb is used to qualify a verb, the action of which may be apprehended as either imperfective or perfective, and when the meaning of the adverb consequently is equivocal: 'rapidly/immediately'. Exceptions are due to the influence of special factors.

But when the sense 'rapidly' is acquired later than 1300, no such development takes place. There is no exception to this rule.

This "law" has the form of a sound-law: it gives the circumstances of the change and a chronological limit.

We ask, next, what may be the reasons for the cessation of the development. It cannot have been that the conditions favouring it ceased to exist, for we may still say, he went rapidly out of the room; but this has not caused a change of meaning for rapidly.

It seems that the tendency itself disappeared. The reason is obscure. The changes began at a period when OE, without any considerable influence from other languages, was following its own line of development; they continued during the periods of Scandinavian and French influence, and ceased as the importation of French and Latin linguistic material was at its height. We cannot demonstrate any connection between the general linguistic and cultural development, and the sense-change in question. (190)

これらの一連の語群に同じ意味変化が生じたのは,意味法則によるものではなく,単に類推作用によるものだと反論し得るかもしれない.しかし,Stern (191) は,類推作用とは考えられないと主張している.

Analogical influence ought to work with equal strength in both directions, so that words meaning 'immediately' receive the sense 'rapidly', but there is no trace of such a development And why has not the analogical influence continued during the Modern English period, with regard to the adverbs in my second list?

はたして,これは英語史が歴史言語学に提供した意味法則の貴重な1例なのだろうか.

なお,「意味法則」を巡る議論については,Williams (461--63) が価値ある考察を与えている.

・ Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.

・ Williams, Joseph M. "Synaethetic Adjectives: A Possible Law of Semantic Change." Language 52 (1976): 461--78.

2014-02-14 Fri

■ #1754. queue [bre][ame_bre][etymology][semantic_change][french][loan_word]

イギリス人の習性として,何事にも列を作るということがしばしば言われる.例えば,NTC's Dictionary of Changes in Meanings によると,George Mikes は How to Be an Alien (1946) のなかで,"Queueing is the national pastime of an otherwise dispassionate race. The English are rather shy about it, and deny that they adore it" と評している.

イギリス人のこの習性を反映し,いかにもイギリス英語的と言うべき語が上にも出た「行列(を作る)」を意味する queue である.アメリカ英語ではこの意味では line を用いるのが普通である.先日,オーストラリアに出かけていたが,そこでは予想通りイギリス的な queue が用いられている.queue がイギリス英語的であることを具体的に確認すべく,「#1730. AmE-BrE 2006 Frequency Comparer」 ([2014-01-21-1]) や「#1739. AmE-BrE Diachronic Frequency Comparer」 ([2014-01-30-1]) に,^queu(e[sd]?|ing)$ と入れて検索してみると,統計的に検定するまでもなく,明らかに分布はイギリス英語への偏りを示す.AmE-BrE 2006 Frequency Comparer による検索結果を以下に掲げておこう.

| ID | WORD | FREQ | TEXTS | RANK | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| AME_2006 | BRE_2006 | AME_2006 | BRE_2006 | AME_2006 | BRE_2006 | ||

| 1 | queue | 2 | 19 | 2 | 12 | 26348 | 5149 |

| 2 | queued | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39987 |

| 3 | queues | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8971 |

| 4 | queuing | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8972 |

一見するところ,イギリス英語的な queue のほうが古くて由緒正しい「行列」であり,line はアメリカ英語での散文的な革新ではないかと疑われるかもしれない.しかし,事実は逆である.line は古英語より「ひも」の意味で文証される古い語で,ゲルマン祖語 *līnjōn に遡る.一方,これと同根のラテン語 līnea から発展した古フランス語 ligne が中英語に入り,両者が line として合流した.line の「列」の意味は a1500 に発生しており,当然ながら近代英語期のイギリスでは普通に用いられていた.この使用が,そのままアメリカ英語に持ち越されたことになる.

ところが,その後,イギリス側で革新が生じた.1837年の Carlyle, French Revolution を初例として,queue なる語が「列」の語義を line から奪い取っていったのである.この queue は中英語末期に「一列の踊り子たち」ほどの意味で初出しており,古フランス語 co(u)e からの借用語である.これ自体はラテン語 cauda (tail) に遡る.したがって,英語でも当初の意味は「獣の尾」であり,caudal (尾の), cue (突き棒;弁髪)も同根である.英語では,18世紀に「弁髪」の語義がはやった後,19世紀にフランス語を再び参照して「列」の語義を獲得した.だが,Carlyle を含めた英語の初期の用例ではフランス(語)的な文脈で現れることが多く,英語の語彙に同化するにはしばらく時間がかかったようである.この経緯を考えると,19世紀当時,列を作るのはむしろフランスの特徴だったということになりそうだ.

「イギリス人=列を愛する人」というステレオタイプを体現する語としての queue の定着は,案外と新しいものだったことになる.今では,Are you in the queue?, How long were you in the queue? などは,イギリス生活において必須の日常表現といっていいだろう.

イギリス英語とアメリカ英語の保守と革新という問題については,「#315. イギリス英語はアメリカ英語に比べて保守的か」 ([2010-03-08-1]),「#627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論」 ([2011-01-14-1]),「#628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2)」 ([2011-01-15-1]),「#1304. アメリカ英語の「保守性」」 ([2012-11-21-1]) ほか colonial_lag の各記事を参照.また,関連して「#880. いかにもイギリス英語,いかにもアメリカ英語の単語」 ([2011-09-24-1]) も参照.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

2014-02-10 Mon

■ #1750. bonfire [etymology][semantic_change][phonetics][folk_etymology][johnson][history][trish]

昨日の記事「#1749. 初期言語の進化と伝播のスピード」 ([2014-02-09-1]) で,Aitchison の "language bonfire" の仮説を紹介したが,この bonfire (焚き火)という語の語誌が興味深いので触れておきたい.意味と形態の両方において,変化を遂げてきた語である.

この語の初出は15世紀に遡り,bonnefyre, banefyre などの綴字で現れる.語源としては比較的単純で,bone + fire の複合語である.文字通り骨を集めて野外で火を焚く,おそらくキリスト教以前に遡る行事を指していたようで,「宗教的祭事・祝典・合図などのため野天で焚く大かがり火」を意味した. 黒死病の犠牲者の骨を山のように積んで燃やす火のことでもあり,火あぶりの刑や焚書に用いる火のことでもあった.Onians (268fn) によると,骨は生命の種と考えられており,それを燃やすことで豊饒,多産,幸運が得られると信じられていたともいう.ラテン語 ignis ossium,フランス語 feu d'os などの対応語句がある.初期の例は,MED bōn-fīr を参照.

16世紀からは第1音節がつづまった bonfire の綴字が普及するにつれて bone の原義が忘れられるようになり,一般化した語義「焚き火」「ゴミ焚き」が現れてくる.ただし,スコットランドでは,OED bonfire, n. の語源欄にあるように,元来の綴字と原義が1800年頃まで保たれていたようだ ("In Scotland with the form bane-fire, the memory of the original sense was retained longer; for the annual midsummer 'banefire' or 'bonfire' in the burgh of Hawick, old bones were regularly collected and stored up, down to c1800.") .ほかにも近代の方言形では長母音を示す綴字が残っている (see "bonefire" in EDD Online) .

第1要素の bon が何を表すのか不明になってくると,民間語源風の解釈が行われるようになり,1755年には Johnson の辞書ですら次のような解釈を示した.

BO'NFIRE. n. s. [from bon, good, Fr. and fire.] A fire made for some publick cause of triumph or exultation.

だが,複合語の第1要素がこのように短縮するのは珍しいことではない.もともとの長母音が,複合により語全体が長くなることへの代償として,短母音化するという音韻過程は,gospell (< God + spell), holiday (< holy + day), knowledge (< know + -ledge), Monday (< moon + day) などで普通に見られる.

bonfire といえば,イギリスでは11月5日に行われる民間行事 Bonfire Night あるいは Guy Fawkes Night が有名である.1605年11月5日,カトリック教徒が議会爆破と James I 暗殺をもくろんだ火薬陰謀事件 (Gunpowder Plot) が実行される予定だったが,計画が前日に露見し,実行者とされる Guy Fawkes (1570--1606) が逮捕された.以来,陰謀の露見と国王の無事を祝うべく,街頭で大きなかがり火を燃やし,Guy Fawkes をかたどった人形を燃やし,花火をあげる習俗が行われてきた.

・ Onians, Richard Broxton. The Origins of European Thought about the Body, the Mind, the Soul, the World, Time, and Fate. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1954.

2013-12-14 Sat

■ #1692. 意味と形態の関係 [sign][arbitrariness][double_articulation][diachrony][semantic_change][polysemy][semantics]

記号の恣意性については,arbitrariness の記事を中心に,とりわけ「#1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性」 ([2012-05-09-1]) で議論した.そこでは,恣意性,規約性,有縁性・無縁性を区別する必要があることに触れた.signifié と signifiant との関係,平たくいえば意味と形態との関係についてを真剣に考察するのがソシュール以来の(特にフランス)言語学の伝統といえるが,意味論学者であればなおのこと,この問題に並々ならぬ関心を示す.

タンバの第2章は,ほとんど意味と形態の関係の考察に費やされている.タンバは,言語の二重分節性について「#767. 言語の二重分節」 ([2011-06-03-1]) で紹介した Martinet の用語を引き合いに出して説明しながら,記号における signifié と signifiant の関係の問題へ迫っていく.タンバの示唆的な評言をいくつか引用しよう.

意味は一方では,それを示す形態から分離できないが,言語の意味と形態の不分離の結合は1対1の対応をなしておらず,形態の特定は意味を特定するのに充分ではない.このパラドックスによって,言語の意味と形態の関係を明らかにする必要が生じる.(54)

記号内容は,定義によると,第1次分節の単位であるから,音素にならって作られた意味素やノエームなどの意味の原子である第2次分節の有限の要素には還元できない.(56)

共時的,通時的という2重の観点は,記号表現のレベルよりも記号内容のレベルでの方が不鮮明だということが明らかになる.確かに,一定の言語態の中で語の意味を定めることと,その歴史的進化を研究することとは明らかに異なる2つのアプローチである.〔中略〕さまざまな時期に現れたいくつかの意味も,多様性という風に考えれば,同時代のものだということにもならないだろうか.そして,新しいものは,しばしば既存のパターンを用いるので――ソシュールは,「言語は共ぎれでつぎはぎをした衣である」とのべている.」(『講義』,235頁).一定の意味関係は1つの共時態から他の共時態へと生き続け,1種の無意識的記号論が作り出されることもある.無意識的記号論は,超時的原型にならって1つの言語の意味形態を形成するのである.(61)

記号意味の対立は,閉じられた音韻体系の中で生じるものではなく,開かれた語彙体系の中で生じるものである.故に,音韻的相違にならって意味の相違を把握することはできない.(62)

歴史的言語学的な関心からは,とりわけ3番目の引用で触れられている,共時的な多義性と通時的な意味変化との関係についての考察が目を引く.意味変化は時間とともに徐々に進行し,新しい意味は必ずしも古い意味を置き換えず,むしろ両方の意味が累積していくことも多い.累積した結果は,共時的には多義となる.この共時的多義性は,1人の話者が作り出したものではなく,集団的に数世代を経て作り出されたものであるという点で,無意識的記号論と呼びうるし,共時態と通時態とを超越した超時間的記号論とも呼びうるだろう.

上記のように意味は累積しうるが,形態には累積という概念はそれほどうまく当てはまらないように思われる.すると,形態における無意識的,超時間的な次元というものは,より考えにくいということになるだろう.この辺りに,意味と形態の特徴の大きな差があるのではないか.

・ イレーヌ・タンバ 著,大島 弘子 訳 『[新版]意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,2013年.

2013-11-18 Mon

■ #1666. semantics の意味の歴史 [semantics][semantic_change][terminology][philosophy_of_language]

言語学の1部門で,意味を扱う分野を semantics (意味論)と呼んでいる.現在ではこの名称が定着しているが,定着するまでには紆余曲折があった.また,定着した後は,形容詞形 semantic とともに意味の拡大,とりわけ意味の一般化を経て,現在に至っている.semantic(s) という語の意味の広がりを通時的に記述した論文を見つけ,読んでみた.

Read によると,英語における semantic の初出は,John Spencer による A Discourse concerning Prodigies の2版 (1665年) においてである.そこでは,"Semantick Philosophy" として言及されており,これは記号から未来を占う種々の予言のことを意味していた.17世紀の使用がほかにないことから判断すると,これは Spencer が古代ギリシア語でアリストテレスなどによって用いられた形容詞 σημαντικóς (significant) (< σημαίνω (to signify)) を単発に借用したものと考えられる(ラテン語でも semanticus が用いられていた).

17世紀に上記の単発の使用例が見られた後は,この語は本格的には19世紀後半まで現れない.この語が活躍し始めるのは,意味論の開祖,フランスの言語学者 Michel Bréal (1832--1915) が1883年に論文で使用してからである.以下は,Bréal による sémantique の定義である.

L'étude où nous invitons le lecteur à nous suivre est d'espèce si nouvelle qu'elle n'a même pas encore reçu de nom. En effet, c'est sur le corps et sur la forme des mots que la plupart des linguistes ont exercé leur sagacité: les lois qui président à la transformation des sens, au choix d'expressions nouvelles, à la naissance et à la mort des locutions, ont été laissées dans l'ombre ou n'ont été indiquées qu'en passant. Comme cette étude, aussi bien que la phonétique et la morphologie, mérite d'avoir son nom, nous l'appellerons la SÉMANTIQUE (du verb σημαίνω), c'est-à-dire la science des significations. (quoted by Read , p. 79)

上の定義でわかるように,sémantique は主として意味の変化の学を指していた.その2年後の1885年にフランスの言語学者 Arsène Darmesteter (1846--88) もその定義を引き継ぎ,世紀末までには英語でも使用が始まった.1897年に Bréal の著書 Essai de Sémantique が出版されると,この名称は広く知れ渡ることとなった.英語においては,1900年の同著の英訳で特別な説明なしに semantics が用いられた.

しかし,意味についての研究を指す名称としては,19世紀から様々な語が使われており,semantics が独占的な地位を得るまでには時間がかかった.例えば,ライバル表現として,semasiology (a1829--), rhematic (1830), sematology (1831--), glossology (a1871--), comparative ideology (1886), sensifics (1896), significs (1896--), rhematology (1896--), semiotic (ca 1897--), semiology (a1913), orthology (1928--), science of idiom (1944) などがあった.それぞれの表現が指示する研究上の範囲は異なっていたものの,この乱立は著しい.いかに1つの分野としてまとまりを欠いていたかがわかる(ただし,現在でも意味論 = semantics にまとまりがあるかどうかは疑わしい).ドイツの学界では19世紀から Semasiologie が好まれていたが,これに影響を受けたアメリカの学界でも20世紀前半ではいまだ semasiology のほうが semantics よりも好まれていたほどである.意味論の名著 Ogden and Richards の The Meaning of Meaning (1923) でも,semantics は使用されていない.学問名としての semantics の定着は,英語においてもそれほど古い話しではないのである.

別の流れとして,semantics は,1930年代にウィーンで起こった論理実証主義 (logical positivism) の学派や Alfred Korzybski (1879--1950) による言語哲学においても頻繁に用いられるようになり,この語の認知度を高めた.認知度が高まるにつれて semantic(s) の語義が一般化し,1940年代以降,日常的な用法が目立つようになった.semantic はしばしば verbal と同義の形容詞であり,意味や言葉を表わすあらゆる文脈で使われるようになっている (ex. He did not want to enter into a semantic debate.) .Read (91) は semantic(s) の意味の一般化を,rhetoric の意味の一般化と比較している.

One is reminded here of the fate that has overtaken the word rhetoric: fallen from its high status in the pattern of the medieval schoolmen, it now usually occurs in the phrase 'mere rhetoric,' with reference to discourse that is insincere, pretentious, or mendacious. In similar popular use, semantics often appears in contexts that tend to bolster word-magic rather than to combat it.

semantic(s) という語は,数世紀の歴史において,それ自身が Bréal の創始した意味の変化の学としての sémantique に素材を提供しているということになる.

・ Read, Allen Walker. "An Account of the Word 'SEMANTICS'." Word 4 (1948): 78--97.

2013-10-07 Mon

■ #1624. 和製英語の一覧 [waseieigo][japanese][katakana][borrowing][semantic_change][word_formation][lexicology][false_friend]

9月21--22日に,大連大学日本言語文化学院で開かれた第五回『中・日・韓日本言語文化研究国際フォーラム』に参加し,中央大学の同僚とチームを組んで「言語使用の前景と背景---言語研究と文学研究について」と題するパネルディスカッションを行った.私は「和製英語の自然さ・不自然さ」という題目で少し話しをした.専門外ではあるが,日本語学において和製英語や外来語の研究は,英語の研究者によるものが少なくないということなので,私もその立場からわずかばかり参与させていただいた,という次第である.

この発表のために,記事末に挙げたような参考図書等から和製英語といわれている表現を収集した.結果として231個が集まった.各々が本当に和製英語か否かという問題については,「#1492. 「ゴールデンウィーク」は和製英語か?」 ([2013-05-28-1]) で触れたように,本来,詳細な文献学的調査が必要だが,今回はそこまでは掘り下げていない.また,和製英語の厳密な定義が難しいという事情もある.したがって,以下の個々の例については疑問が呈されるかもしれないが,上記のような但し書きをつけたうえで,集めたものを一覧として公開しておくことは役に立つだろう.

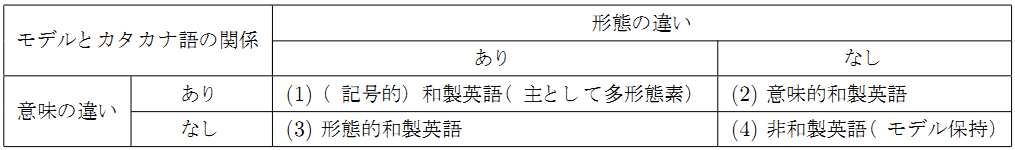

和製英語の分類については,まだ仮のものにすぎないが,以下のように (1) 記号的和製英語,(2) 意味的和製英語,(3) 形態的和製英語に3分類してみた.分類の精緻化は今後の課題としたい.

(1) 記号的和製英語

アイスキャンディー (popsicle),アイドリングストップ (shutting off the engines),アウトコース (outside),アパート (apartment, apartmenthouse),アフターケア/アフターサービス (after-sales service, after-the-sale service),アフレコ (post recording),アメリカン(コーヒー) ((regular) coffee),イメージアップ (improve one's image),イメージチェンジ (change one's image),ウェストバッグ (fanny bag, bum bag),エステ (beauty salon, beauty spa, beauty-treatment clinic),エッチ (dirty-minded, sex-mad, have a one-track mind, indecent, salacious, pervert, abnormal),オーエル(オフィスレディ) (office worker),オーダーメード (custom-made, made-to-order),オートバイ (motorbike, motorcycle),オービー (alumnus, alumna, graduate),オーブントースター (toaster oven),オープンカー (convertible),オールバック (combed (straight) back, combed towards the back),カフスボタン (cuff links),ガード (overpass),ガードマン ((security) guard, watchman),ガソリンスタンド (gas station),ガッツポーズ (victory pose),キッチンペーパー (paper towel),キャッチコピー (slogan),キャッチホン (call-waiting),キャッチボール (play catch),クーラー (air conditioner),グラビア (glamour photos, cheesecake, Page Threes),グレードアップ (upgrade),ゲームセンター (amusement arcade),コインランドリー (launderette),コストダウン (lower costs, reduce costs),コンセント (outlet, outlet box, receptacle, wall outlet, wall socket),コンビニ (drugstore, grocery),ゴールデンアワー (prime time),ゴールデンウィーク (holidays in May),サイドビジネス (side job),サラリーマン (company employee),シーズンオフ (off-season),シーチキン (canned tuna),シェイプアップ (become thin, lose weight),システムキッチン (organized kitchen),シティホテル (big hotel),シャーペン (mechanical pencil, automatic pencil),シャッターチャンス (the right moment on film),シルバーウィーク (holidays in November),シルバーシート (priority seat),ジージャン (denim jacket, jeans jacket),ジーパン (jeans),ジェットコースター (roller coaster),ジューサー (blender),スーパー (supermarket),スキンシップ (touching, bonding, physical contact),スクールカラー (the traditional feature of a school),スケールメリット (economies of scale),スタメン (starting lineup),スタンドプレー (grandstand play),スピードダウン (slow down),スリーサイズ ((bust-waist-hip) measurement),ゼネコン (big construction company, large construction company),ソーラーシステム (solar power),ソフト (software),ソフトクリーム (soft-serve ice cream, ice cream cone, swirl ice-cream cone),ターミナルホテル (station hotel),タイムサービス (blue-light special, limited time offer (special)),タイムリーヒット (RBI hit),タッチアウト (tagged and out),ダイニングキッチン (kitchenette),ダンプカー (dump truck),チアガール (cheerleader a),チャンスメーカー (table setters),テーブルスピーチ (speech at a party),テレビゲーム (video game),テンキー (numeric keypad),デコレーションケーキ (birthday cake, decorated cake),デッドボール (hit by (a) pitch),デリバリーヘルス (massage parlor),トレーニングパンツ(トレパン) (sweat pants),ドクターストップ (doctor's orders),ドライブイン (rest area, rest stop),ナイター (night game),ニューハーフ (drag queen, transvestite),ネイティヴチェッカー (proof reader, native-speaking proof reader),ネットショッピング (on-line shopping),ノーカット (uncut (movie)),ノースリーブ (sleeveless dress),ノータイ(ノーネクタイ) (without a tie),ノートパソコン (laptop),ノンステップバス (bus without steps),ノンセクション (trivia),ハートフル (heartwarming),ハーフ (someone of mixed race),ハイソックス (knee socks),ハイティーン (late teens),ハイテンション (excitable, overexcited, carried away),ハローワーク (Job Centre),バックミラー (rearview mirror),バトンガール (baton twirler),バトンタッチ (baton pass, hand over),パタンナー (pattern maker),パトカー (police car),パネラー (panelist),パンチパーマ (tight-perm, short-perm),ビーチパラソル (beach umbrella),ビジネスホテル (economy hotel, budget hotel),フィールドアスレチック (obstacle course),フォアボール (base on balls, walk),フライドポテト (French fries, chips),フライング (false start),フリーサイズ (one-size-fits-all),フリーダイヤル (toll-free number),フロントガラス (windshield),ブックカバー (book jacket, dust jacket),プレーガイド (booking office),ヘアヌード (full-frontal nudity (photo)),ヘディングシュート (header),ヘルスメーター (bathroom scale),ベースアップ (raise of the wage base),ベッドタウン (bedroom suburb),ベビーサークル (playpen),ペーパーカンパニー (shell company),ペーパードライバー (person with a driving licence but no practice, driver in name only),ペアルック (dressed in matching outfits),ペットボトル (plastic bottle),ホーム (platform),ホットカーペット (electric carpet),ホットケーキ (pancake),ボディチェック (frisk, security check, body search),マイカー (one's own car),マイナスイメージ (negative image),マイペース (go one's own way),マカロニウェスタン (spaghetti Western),マグカップ (mug),マザコン (mummy's boy),マンツーマン (one-on-one (one-to-one) lesson, private lesson),ミシン (sewing machine),ミニコミ (free paper),ミルクティー (tea with milk),メタボ (big, overweight, fat),モーニングコール (wake-up call),モーニングサービス (breakfast special),ライブハウス (club with live music, live music club),ラブホテル (hot-pillow hotel, no-tell motel),ランニングシャツ (undershirt),ランニングホームラン (inside-the-park home run),リクルートスーツ (suit for an interview),リサイルクルショップ (secondhand shop, recycled-goods shop),リップクリーム (lip balm, chapstick),リフティング (keepy-uppy),ルーズソックス (loose-fitting socks),ローティーン (early teens),ロスタイム (additional time, injury time, stoppage time),ワイシャツ (business shirt),ワイドショー (talk and variety (TV) show, tabloid show, TV magazine show),ワンパターン (predictable, routine)

(2) 意味的和製英語

アイドル (pop idol),アットホーム (cozy, homey),アバウト (irresponsible),(イベント)コンパニオン (booth girl, promotional model, trade show model),カンニング (cheating),クラクション (car horn),クレーム (complaint),サイン (autograph, signature),シール (sticker),スタンド (grandstand),スナック (bar, pub),スマート (slender, slim),センス(服装) (good dress sense, well-dressed, stylish),ソープ(風俗) (bordello, house of ill repute, whorehouse, knocking shop),タレント (celebrity, entertainer, TV personality),ダッチワイフ (blow-up doll),チャック (zipper, zip-fastener),トランプ ((playing) cards),ドライ (businesslike),ドライバー(工具) (screwdriver),ナイーブ (uncorrupted, unspoiled),ネック (weak link, dead wood, disadvantage, burden),ハンドル ((steering) wheel),バーコード(髪型) (Bobby Charlton),バイキング (buffet),パワーアップ (build),ファイト (Go for it, Do your best),フロント (front desk, reception),ブーム (fad),プリント (handout, printout),プロデューサー (coordinator),マジック (felt tip pen, marker pen),マンション (condominium, apartment),メリット/デメリット (pros and cons, advantages and disadvantages),モニター (test user, product tester),ヤンキー (good-for-nothings, layabouts, hooligans, thugs),リフォーム (alteration, refurbish, renovate),リベンジ (rematch),ルーズ (lax, careless, negligent, irresponsible)

(3) 形態的和製英語

アイロン (flat iron),アクセル (accelerator),アプリ (application),アポ/アポイント (appointment),ウイルス (virus),エンスト (engine stall),オンザロック (on the rocks),カレーライス (curry and rice, curry with rice),コーンビーフ (corned beef),コネ (connection),サンオイル (suntan oil),スモークハム (smoked ham),セクハラ (sexual harassment),セットローション (setting lotion),デパート (department store),トイレ (bathroom, restroom),ドンマイ (Don't worry about it, Never mind),ニス (varnish),ネーブル (navel orange),ノート (notebook),ノンプロ (nonprofessional),パーマ (permanent),パソコン (personal computer),パンク (flat tyre, puncture),ビタミン (vitamin),ビル (building),ファンタジック (fantastic),プリン (pudding, custard pudding),プロレスラー (professional wrestler),マイク (microphone),マスコミ (mass communication, mass media, the media),マニア (maniac, fan),リストアップ (list),リストラ (restructuring, corporate downsizing),レジ (cash register)

・ スティーブン・ウォルシュ 『恥ずかしい和製英語』 草思社,2005年.

・ 桐生 りか 『カタカナ語・外来語事典』 汐文社,2006年.

・ 『新版日本語教育事典』 日本語教育学会 編,大修館書店,2005年.

・ デイビッド・セイン 『日本人がつい間違えるNGカタカナ英語』 主婦と生活社,2012年.

・ 『日本語学研究事典』 飛田 良文ほか 編,明治書院,2007年.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

・ 村石 利夫 『カタカナ語おもしろ辞典』 さ・え・ら書房,1990年.

・ 山口 理 『国語おもしろ発見クラブ 外来語・和製英語』 2012年.

2013-06-03 Mon

■ #1498. taboo が言語学的な話題となる理由 (3) [taboo][sociolinguistics][euphemism][map][synonym][semantic_change]

[2013-05-19-1], [2013-06-02-1]の記事に引き続き,taboo について.今回は,taboo 語と同義語 (synonym) の関係に焦点を当て,その言語学的な意義を考える.

一般に言語には完全同義語は存在しない,あるいは非常に稀であるとされる.完全同義語とは1つの signifiant に対して2つ(以上)の singifié が結びつけられている記号のあり方を指す.学術用語や技術用語などに見られることはあるが,日常語彙では非常に珍しい.完全同義語は習得に余計な負担がかかると考えられるから,ほとんど存在しないことは理に適っている.

しかし,語彙交替が比較的頻繁である言語において,新形と旧形のペア,あるいは2つの新形のペアが,同一指示対象を指しながら共存し続けるという例がないわけではない.言語において語彙交替が頻繁な状況というのは,多数の言語との濃密な混交によるものなどが考えられるが,もう1つ考えられるのは,昨日の記事「#1497. taboo が言語学的な話題となる理由 (2)」 ([2013-06-02-1]) で取り上げた Twana 語にみられるような taboo の習慣と関係するものである.

Suarez は,アルゼンチンの Santa Cruz 州で話されている Chon 語族の Tehuelche 語に,異常なほど多くの完全同義語が存在するという事実を報告している(Ethnologueによると,同語族の Mapdungun と言語的に同化しているという.こちらの言語地図を参照 *)."head", "hair", "spoon", "kind of vulture", "gull", "knife", "horse", "dog" などの日常語に,2つ以上の完全同義語が存在するという.完全同義語であることを示すには,生起環境,denotation (明示的意味),connotation (含蓄的意味),register (使用域)などを詳細に検討する必要があるが,この点で Suarez (193) は説得力のある数点の議論を展開しており,これらが完全同義語であることは受け入れてよさそうだ.では,なぜ Tehuelche には,通言語的に稀とされる現象が観察されるのだろうか.

背景には,あだ名の習慣と死者の名前に関する taboo の習慣がある.Tehuelche では個人にあだ名をつける習慣が広く行なわれており,例えば太った女性を「大瓶」と呼ぶ如くである.ある人が死ぬと,1年間の服喪のあいだ,本名とともにあだ名も taboo の対象となる.本名は共時的に意味が空疎だが,あだ名は一般の語を基体にもつ派生的な表現として有意味であるから,後者の派生元の語を一般的に用いることができなくなるいうのは不便である.そこで代替語が生み出されることになる.例えば,「犬」をあだ名にもつ人が亡くなると,「犬」の語は使用禁止となり,代わりに「嗅ぐもの」などの表現が用いられることになる.

だが,服喪が終わっても,新表現「嗅ぐもの」が犬を意味する語として引き続き使われてゆくということもあるだろう.やがて「嗅ぐもの」が犬を意味する語として一般的に用いられるようになると,もはや語内の形態分析,意味分析がなされなくなり,直接的に犬を指示する語として定着するだろう.つまり,ここでは意味変化が生じたことになる.

このように taboo の習慣に動機づけられた語彙交替と意味変化が何度となく生じ,「犬」を表わす数々の表現が盛衰する.そのなかで,いくつかのものは長く生き残り,完全同義語として並存するという状況が生じる.通常,2つの完全同義語が現われると,一方が消えるなり,双方が connotation を違えるなりして完全同義語状態が解消されるものだが,文化的な要因により語彙の盛衰がとりわけ激しい Tehuelche にあっては,事情は異なるようだ.

語彙交替,意味変化,完全同義語の形成と継続 --- これらの語彙的,意味的な変化を促す文化装置として,Tehuelche の taboo はすぐれて言語学的な話題を提供している.

・ Suarez, J. A. "A Case of Absolute Synonyms." International Journal of American Linguistics 37 (1971): 192--95.

2013-05-29 Wed

■ #1493. 和製英語ならぬ英製羅語 [latin][borrowing][semantic_change][word_formation][sign][loan_translation][lexicology][terminology][neo-latin][morphology][romancisation][false_friend][waseieigo]

昨日の記事「#1492. 「ゴールデンウィーク」は和製英語か?」 ([2013-05-28-1]) で,和製英語と呼ばれる語句について通時的,共時的の両観点から考察した.実のところ,この考察は英語語彙の話題にもほとんどそのまま当てはまる.昨日は日本語と英語の関係を論じたが,今日は英語とラテン語の関係を論じたい.

英語の歴史において,最も長く関わってきた外国語はラテン語である.大陸にあったゲルマン語の時代よりラテン語から語彙を借用してきた.古英語,中英語,近代英語にかけてラテン借用語は増加の一途を遂げ,以降はギリシア語とともに主として neo-classical compounding という語形成を通じて,英語語彙に影響を及ぼし続けている (##1437,32,120,1211,478の各記事を参照) .そして,英語はこの長い接触の歴史のなかで,ラテン語の語形成規則を自らの体系内に取り込んできた([2013-02-08-1]の記事「#1383. ラテン単語を英語化する形態規則」).

さて,昨日の記事の (1) では,相手言語にモデルとなる signe が存在し,かつそれが参照されたかどうかで,和製英語か借用語かが区別されると述べた.同じことは,英語とラテン語についても言える.英語が,自らの体系に内化したラテン語規則に基づいて独自にラテン風単語を作り上げた場合,それは英製羅語である([2010-05-24-1]の記事「#392. antidisestablishmentarianism にみる英語のロマンス語化」を参照).一方,ラテン語に既存のモデルを参照して取り込んだ場合は,ラテン借用語である.その両端の間に歴史的事情が不明なグレーゾーンが広がっているのは日本語の場合と同様である.日本語の場合は,昨日の記事で「英語横文字(カタカナ)語」というラベルを即席で提示したが,英語の場合は "Latinate word" (ラテン風単語)という便利な用語が用意されている.これは英製羅語も含むし,純正ラテン借用語も含むし,事情のわからないラテン語の外見を装ったあらゆる語を含む.

昨日の議論の (2) では,記号論・共時態の側面から,英語の干渉を受けて形成された日本語単語を4つに分類した.同様に,ラテン語の干渉を受けて形成された英単語を4つに分類しよう.

(a) ラテン語に対応する signe が存在するタイプ(借用語に典型的)

(b) ラテン語に対応する signifié は存在するが signifiant は異なるタイプ(翻訳借用語に典型的)

(c) ラテン語に対応する signifiant は存在するが signifié は異なるタイプ("false friends" あるいは "faux amis" に典型的)

(d) ラテン語に対応する signe が存在しないタイプ(英製羅語に典型的)

英語を解さないラテン語母語話者を想定すると,この話者は英語話者によって発せられた (c) と (d) のような語を聞くと,頭の上にハテナが浮かぶことだろう.これは,英語母語話者が和製英語を聞いたときと同じ反応である.だが,英語にしても,借用後に意味を違えてきた (c) の例である tradition ([2011-11-27-1]の記事「#944. ration と reason」を参照)や,(d) の例である antidisestablishmentarianism ([2010-05-24-1]の記事「#392. antidisestablishmentarianism にみる英語のロマンス語化」を参照)のような語彙を増やしてゆくことによって,豊かな表現力を得るに至ったのである.

日本語も然り.他言語からの語彙借用が歴史的に盛んである言語にあっては,(a)--(d) のすべてのタイプが,多かれ少なかれ見られるものなのではないか.和製英語は,興味をそそるトピックとしてしばしば取り上げられるが,通言語的には決して特異な現象ではないのだろう.

2013-05-28 Tue

■ #1492. 「ゴールデンウィーク」は和製英語か? [japanese][borrowing][semantic_change][word_formation][terminology][sign][loan_translation][lexicology][morphology][false_friend][waseieigo]

「#1471. golden を生み出した音韻・形態変化」 ([2013-05-07-1]) の記事で,「ゴールデンウィーク」 (Golden Week) という日本語表現に触れたとき,それを和製英語として紹介した.後日,同記事へのコメントがあり,英語教育に関する質疑応答・情報共有サイトの「Is ゴールデンウィーク wasei-eigo?」という記事へのリンクをいただいた(ありがとうございました!).その記事によると,Google Books Ngram Viewer (see [2010-12-25-1]) で検索をかけると,golden week という共起表現が1951年以前に英語に存在したということがわかる(こちらのページを参照).[2010-12-25-1]の記事で述べたように,正直のところ Google Books のコーパスとしての評価はしにくいと考えているが,少なくとも同句の存在は事実であると受け入れてよいだろう.だが,英語の golden week に「大型連休」なる語義があったわけではなく,あくまで「(黄金のように)素晴らしい週間」ほどの意味で用いられているようだ.さて,このような状況に鑑みて,はたして日本語の「ゴールデンウィーク」は和製英語とみなしてよいのかどうか.

この問いには様々な側面があると思われるが,整理すると (1) 語形成論・通時態の側面と (2) 記号論・共時態の側面がある.「ゴールデンウィーク」は和製英語かどうかという問いは,もっぱら (1) の視点から発せられる問いであり,日本語語彙史や日本語語源学においては重要な問題だろう.一方,(2) の視点からはこの問いはあまり本質的ではないものの,間接的に日本語語彙論に理論的な問題を投げかけるという点では同じくらい興味深い.以下で (1) と (2) のそれぞれについて記す.

(1) 語形成論・通時態の側面

日本語学用語として和製英語の厳密な定義が何であるのかはいくつかの用語辞典を参照しても判然としなかったが,和製英語の典型として挙げられる「ナイター」「バックミラー」のような例からその特徴を抽出すれば,「英語(由来)の形態素を英語の規則に概ね則って組み合わせることによって形成した日本語としての語句」ということになりそうだ.この定義は,音形 (signifiant) 形成が日本語体系内で行なわれている点,英語のモデルを参照していない点に焦点を当てた定義である.また,この定義は,その後意味が変化したかどうか,英語へ逆借用されたかどうかなどの後の発展には言及しない定義であり,もっぱら形成過程に注目した定義といえる.

上の定義の和製英語と対立する過程は,借用 (borrowing) である.英語側のモデルとなる記号 (signe) を参照し,それをほぼそのまま日本語語彙体系のなかに取り込む過程である.

さて,ある英語風日本語句が和製英語であるか英語借用語であるかは,既存の英語モデルを参照したかどうかにかかっている.「ゴールデンウィーク」の例でいえば,英語にすでに存在していたらしいモデル golden week を参照し借用したのか,あるいは英語側のモデルの有無はどうであれ,参照せずに日本語内部で独自に作り上げたものなのか.英語側にモデルがある以上,それを参照したと考えるのが自然と思われかもしれないが,必ずしもそうとはいえない.nighter などの形態規則のたまものとは異なり,golden week は統語規則のたまものであり,このような統語的共起表現が英語側と日本語側で独立して発生する可能性は十分にある.問題の語彙革新者がモデルの存在を知らなかったという可能性も捨てきれないのではないか.結局のところ,この問題への答えは,その語彙革新者が英語モデルの存在を知っており,それを参照したか否かという一点にかかっているのであり,それを知ることが現実的には難しい以上,この問いには「わからない」としか答えようがない.さらにいえば,その語彙革新者がモデルの存在を知っているか否かも,実際のところ,yes か no かで切り分けられる問題ではないかもしれない.英語の golden week をどこかで見聞きしたことがあるような・・・というおぼろげな記憶にすぎないかもしれないし,そもそも英語にはきっとモデルがありそうだという感覚さえあれば和製英語の形成に踏み切るには十分なのである.

語源学上,「ゴールデンウィーク」を日本語内部での形成と考えるか,英語からの借用および意味の特殊化と考えるかは大きな違いである.語源欄に書くべきことが変わってくるからだ.英語にモデルが存在しない「ナイター」のように,明らかな和製英語の例が一方の端にある.借用過程がわかっている「コーパス」のように,明らかな借用の例が他方の端にある.その両端の間に,歴史的事情がよくわからないグレーゾーンが広がっており,良心的な語源学者であれば無理にどちらかに所属させることには躊躇するだろう.代わりに,和製英語から借用語へと続くこの連続体そのものに何かラベルを当てるというのが1つの解決法になるかもしれない.モデル参照の有無にかかわらず signifiant が英語風であるという共通点があるので,「英語横文字(カタカナ)語」などとしておくのが無難かもしれない.

(2) 記号論・共時態の側面

記号論の観点から「ゴールデンウィーク」を考えると,上述とは違った見方が可能になる.英語の干渉を受けて形成された語は,記号 (signe) の観点から4つのタイプに分類される.

(a) 英語に対応する signe が存在するタイプ(借用語に典型的)

(b) 英語に対応する signifié は存在するが signifiant は異なるタイプ(翻訳借用語に典型的)

(c) 英語に対応する signifiant は存在するが signifié は異なるタイプ("false friends" あるいは "faux amis" に典型的)

(d) 英語に対応する signe が存在しないタイプ(和製英語に典型的)

(c) の "false friends" とは,言語教育などで指摘されている「諸言語間で,形態は対応するが意味は異なるために注意を要する語句」である.不完全な借用過程や,借用後に生じた意味変化によってもたらされることが多いが,モデルの存在に気づかずに作られた和製英語などでこのタイプに属するものがあるかもしれない.

和製英語にまとわりつくイメージとして「英語では通じないもの」があるが,実際には「英語では通じないもの」は,(c) と (d) に区別して捉えておく必要がある.(c) には「(自動車の)ハンドル」,授業をサボるの意での「エスケープする」,女性に親切な男を指す「フェミニスト」などが,(d) には「サラリーマン」「オールバック」「ベッドタウン」「シルバーシート」などがあり,通じなさの質が異なる.この類型に従えば「ゴールデンウィーク」は (c) となるだろう.この類型はあくまで共時的な類型であり,(1) で扱った形成過程に重きを置いた通時的な観点とは対照される点に注意されたい.

上では,いくつかの角度から和製英語を他の語彙(過程)と対比的に位置づけようと試みてきた.さらに議論の整理が必要だが,「和製英語」とは本質的に (1) の観点から名付けられた用語であるらしいことがわかってきた.一方,「英語では通じないもの」という問題は,(2) に属する話題である.「和製英語」と「英語では通じないもの」とは,通時態と共時態の区別と同様に,いったん切り分けて議論したほうがよいのではないか.

明日は,関連する英語の話題を取り上げる.

2013-04-26 Fri

■ #1460. cheap の語源 [etymology][loan_translation][semantic_change]

「#1458. cockney」 ([2013-04-24-1]) と「#1459. Cockney rhyming slang」 ([2013-04-25-1]) で cockney の話題が続いたが,cockney の本場といえばロンドンの East End,とりわけ Cheapside 周辺である.この Cheapside という地名と関連して,第1要素 cheap の語源をひもとく.

究極的な由来は分かっていないが,ラテン語 caupō (small tradesman, innkeeper) からゲルマン語へ借用されたとのではないかとされている.西ゲルマン祖語では *kaupaz が再建されており,これが古英語で ċēap を発展させた.他の現代の西ゲルマン諸語では,オランダ語 koop,ドイツ語 Kauf などの形態が確認される.ゲルマン語での原義は "bargaining, barter, exchange of commodities" ほどであり,古英語でもこの意味で名詞として用いられる.名詞としては近代には廃用となるが,地名に痕跡をとどめている.例えば,ロンドン中心部を東西に横切る通り Cheapside は中世には食料市場だったが,これは cheap の原義をよく残している.なお,デンマークの首都 Copenhagen のデンマーク語名は København であり,第1要素は cheap の同根語であり,全体として "market haven" ほどを意味する.

ゲルマン語ではこの名詞から動詞を派生させ,古英語では cēapian (barter, buy and sell) として現われる.しかし,動詞用法も近代には廃用となる.

形容詞「安い」としての cheap の発生は意外と遅く,初出は16世紀初めである.名詞用法に基づく at god chep(e) (よい買い物で)という表現が,フランス語で「安い」を表わす à bon marché のなぞり (loan translation) として13世紀より文証されるが,この省略形から形容詞用法が生じた.この一連の変化は用法の変化としてとらえるべきだろうが,しばしば意味変化の例として言及されている.cheap (安い)は,dear (高価な)の一般的な対義語を欠いていた英語の語彙体系に,すんなり定着したと思われる.

なお,ほかに語源的に関係のある語としては,chaffer (値切る),chapman (行商人)がある.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

2013-02-25 Mon

■ #1400. relational adjective から qualitative adjective への意味変化の原動力 [push_chain][semantic_change][bleaching][lexicology][adjective][french][loan_word][lexical_stratification]

「#968. 中英語におけるフランス借用語の質的形容詞」 ([2011-12-21-1]) で,日本歴史言語学会第一回大会における輿石氏の研究発表に関連して記事を書いた.先日,同発表に基づいて輿石氏が『歴史言語学』第1号に寄稿した論文の抜き刷りをいただいた.(論文では,本ブログの[2011-12-21-1]の記事を参照いただきました.輿石さん,ありがとうございます.)

輿石氏はこの論文の中で,(1) 英語の語形成は歴史的に Native Agglutination (NA) と Latinate Fusion (LF) とへ二分される,(2) NA 対 LF の語形成上の対立は,RA (関係的・記述的な形容詞)対 QA (質的・評価的な形容詞)の意味上の対立と概ね一致する,(3) 通時的に RA が QA へと推移する傾向が見られる,の3点を主張している.この問題,とりわけ (3) の通時的な問題に関しては,輿石氏の先の研究発表に触発されて,本ブログでも Farsi の論文を参照しながら 「#1099. 記述の形容詞と評価の形容詞」 ([2012-04-30-1]),「#1100. Farsi の形容詞区分の通時的な意味合い」 ([2012-05-01-1]),「#1193. フランス語に脅かされた英語の言語項目」 ([2012-08-02-1]) で少しく議論した.

RA から QA への推移という問題について,輿石氏はこれを "a compensatory strategy for semantic strategy for semantic bleaching of QAs" (23) と位置づけ,"a general linguistic change from the marked to the unmarked" (23) ととらえている.結論部に近い次の1段落を引用する.

In my opinion, what underlies the diachronic shift and the synchronic mechanism is a familiar transition from the marked RA to the unmarked QA. The central member of the adjective is what I call the 'evaluative', which can be fundamentally expressed as a certain point in the 'good/bad' scale. Since adjectives on this scale typically undergo 'semantic bleaching' and their meanings easily get watered down, language has to find some way to compensate for the bleaching and ensure the diversity of evaluatives. In my view, the categorial shifts from RAs to QAs are best to be considered one of the compensatory strategies for this semantic bleaching. (34--35)

RA が評価を帯びて QA へと推移してゆく過程は,「#1100. Farsi の形容詞区分の通時的な意味合い」 ([2012-05-01-1]) で述べたように,自然な言語変化として受け入れられる.だが,その背景に,既存の QA の "semantic bleaching" があり,その間隙につけ込む形で本来の RA から派生した QA が割り込むと想定することに関して,私は異なった考えをもっている.意味的漂白につけ込んでの QA 化ということは,意味上の drag chain が生じているということにほかならないが,例えば「#660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率」 ([2011-02-16-1]) で挙げたフランス借用語形容詞は,英語本来語形容詞の意味的漂白につけ込んだと考えることができるのだろうか.あるいは,「#1193. フランス語に脅かされた英語の言語項目」 ([2012-08-02-1]) で紹介した -ness と -ity の競合も,前者の漂白の隙を突いた drag chain として説明できるのかどうか.また,上の引用の直後で,日本語のイ形容詞とナ形容詞(形容動詞)の間の類似現象に触れられているが,日本語史では,漢語に基づくナ形容詞が大量に生産されたのは,和語のイ形容詞の不足を補完するためだったとされ(佐藤,p. 121--22),和語のイ形容詞が意味的に漂白した後の間隙を埋めるためだったという議論は聞かない.さらに付け加えれば,現存する本来語の QA は,多くは基本語であり,意味的に漂白しているというよりは,むしろロマンス系の類義語と比べて強い感情をこめて用いられる傾向がある(関連して三層構造の各記事を参照).

意味的漂白につけ込む drag chain を想定するのではなく,ロマンス系の外来勢力が本来語要素を積極的に押しのけたという考え方,つまり push chain の過程を想定することはできないだろうか.もちろん,drag chain と push chain は必ずしも相反するものではなく,両方がともに作用するということもあり得るだろうが.いずれにせよ,結果として様々な評価的な形容詞が累積して,"the diversity of evaluatives" (35) が得られていることは確かだろう.

輿石さん,この問題について(だけではなく),ぜひ一緒に議論しましょう!

・ Koshiishi, Tetsuya. "Two Types of Adjectives and the History of English Word Formation." 『歴史言語学』第1号,2012年,23--38頁.

・ Farsi, A. A. "Classification of Adjectives." Language Learning 18 (1968): 45--60.

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

2012-08-30 Thu

■ #1221. 季節語の歴史 [semantic_change][lexicology][metonymy][calendar][onomasiology]

Fischer が英語の季節語に関する興味深い論文を書いている.要約すると次のようになる.

ゲルマン文化において,1年は夏と冬の2季に区分されていた.しかし,四季を区分する南欧文化との接触により,早くから春と秋の概念も入ってきてはいた.古英語では,sumer と winter の伝統的な2季区分に加えて,狭義に春の特定の1期間を表わす lencten が 広義に「春」として用いられ,狭義に秋の特定の1期間を表わす hærfest が広義に「秋」として用いられる例があり,現代のように四季の概念も語も揃っていた.ただし,lencten と hærfest のそれぞれの語には相変わらず狭義も併存していたため,専ら広義に季節を表わす現代英語の spring や autumn, fall と比べると,季節名称としての存在感はやや希薄だった.

中英語になると,古英語 lencten に対応する語は狭義へと退行する.14--15世紀には広義の「春」を失い,「春」の意味の場を巡る語彙の競合が始まる.「春」の意味の場は不安定となり,かつてのゲルマン的2季区分の記憶ゆえか,sumer が「春」をも含む超広義を発達させる.こうして,13世紀後半には,春の到来を告げる表現 Sumer is icumen in が現われた.

近代英語に入ると,「春」を巡る競合を制して,spring が台頭してくる.これは,植物が芽吹くイメージに重ね合わせた比喩として,生き生きとした表現に感じられたためかもしれない.spring of the leaf のような metonymy 表現もあれば,spring of the year のような metaphor もあった.同様に,古英語以降長らく「秋」を担当していた hervest も,18世紀の終わりまでには,やはり植物に比喩を取った fall や,フランス借用語の autumn などの類義語に徐々に地位を明け渡した.最終的に,同じように植物に比喩をとった spring と fall が生き残ったのは偶然ではないだろう.

Fischer は,以上の結論を得るために,古英語から近代英語にかけての「春」「秋」語彙を詳細に調査し,季節語の多義の消長を示す semasiological diagram と,季節に対応する類義語の消長を示す onomasiological diagram を描いた.結論の一環として,spring の存在は drag-chain によって,harvest の消失は push-chain によって説明されるとしている点も興味深い (86) .

・ Fischer, Andreas. "'Sumer is icumen in': The Seasons of the Year in Middle English and Early Modern English". Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 79--95.

2012-08-10 Fri

■ #1201. 後期中英語から初期近代英語にかけての前置詞の爆発 [preposition][semantic_change]

[2011-11-30-1]の記事「#947. 現代英語の前置詞一覧」で挙げたように,英語には数多くの前置詞が存在する.他の品詞から転用されたもの,語を組み合わせた複合的なもの,借用されたものなど,語源の種類はまちまちだが,周辺的なものや頻度の低いものを合わせると,ざっと200個ほどを数える.

では,これらの前置詞が古くからあったかというと,そうではない.古英語では,[2009-05-28-1]の記事「#30. 古英語の前置詞と格」で紹介した30個ほどが認められるにすぎない.すると,その他の多くの前置詞は中英語以後に発生したことになる.より具体的には,いつだったのだろうか.

MED Spelling Search より,"\(prep\.|prep\.\)" と検索してみると,254種類の前置詞を取り出すことができた.それならば中英語期に前置詞が爆発したかというと,話しはそう単純ではない.リストを眺めると,本来語要素を組み合わせた複合的な前置詞やその異形が多く,現代標準英語に伝わっていないものも多い.現代用いられている多種の前置詞は,近代英語以降に現われたと考えられる.

個々の前置詞の初出年を OED などで丹念に調べてゆけばよいのだろうが,そこまでは行なっていない.代わりに,この問題に触れている Schmitt and Marsden (66) の記述を引用しよう.

In Early Modern English, many prepositions still had a far wider range of meanings than they do today. Now they are quite restricted in use, with consequent difficulties for learners. One reason for the changes is that many new prepositions and sprecialized prepositional phrases came into use in later Middle English and Early Modern English, meaning that the scope for each word became smaller. For example. several earlier functions of by were taken over by near, in accordance with, about, concerning, by reason of, and owing to; for came to be replaced often by because of or as regards; and prepositional but became almost wholly replaced by unless, except, or bar (though it survives in the phrase all but you).

この記述によると,爆発期は後期中英語から初期近代英語にかけてであり,既存の前置詞の意味の狭めを伴っていたということになる.残念ながらこの言及を支持する典拠が Schmitt and Marsden には挙げられていなかった.他の文献でも簡単に調べてみたが,関連しそうな言及にはたどりつかなかった.Gelderen (176) に,ラテン語に由来する前置詞 per, plus, via が近代英語期に現われたことが触れられていたくらいである(それぞれ1528年, 1668年, 1779年).現時点ではこれ以上詳しいことはわかっていない.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

2012-08-02 Thu

■ #1193. フランス語に脅かされた英語の言語項目 [me][french][loan_word][suffix][adjective][grammaticalisation][semantic_change][lexicology][french_influence_on_grammar]

中英語期に,フランス語の影響で,英語の本来的な言語要素が脅かされたり,置き換えられたり,変化を余儀なくされた例は枚挙にいとまがない.語のレベルではもっとも顕著であり,フランス借用語の流入ゆえに古英語語彙の多くが廃用へと追い込まれた.人名についても同じことが言えるし,綴字習慣の多くの部分についても然り,語の意味においてもそうだ ([2009-09-01-1]の記事「#127. deer, beast, and animal」などを参照).

あまり目立たないところでは,接尾辞についても同じことが言えるという指摘がある.米倉先生の論文 (238) によれば,初期中英語では,本来語要素である名詞を派生する接尾辞 -ness は "action of A", "quality of A", "thing that is A", "place of being A" などの広い意味をもっており,対応するフランス語要素である -ity は "quality of being A" のみだった.ところが,後期中英語になると,-ness は "quality of being A" のみへと意味を限定し,逆に -ity は "quality of being A" と "aggregate of being A" の意味を合わせもつようになった.つまり,意味の広がりという観点からすると,-ness と -ity の立場が逆転したことになる.ただし,対象語の意味を詳しく検討した米倉先生は,必ずしもこの概説は当たっておらず,中英語期中は両接尾辞ともに多義であったのではないかとも述べている.とはいえ,-ness が,近代英語期以降に意味を単純化し,固有の意味を失いながら,ついには名詞を派生するという形態的役割をもつのみとなった事実(=文法化 "grammaticalisation")をみれば,少なくとも意味の範囲という点では,数世紀にわたって,いかにフランス語要素 -ity に脅かされてきたかが知れよう.

接尾辞における英語とフランス語の対決および逆転現象という議論を読みながら考えていたのは,[2012-05-01-1]の記事「#1100. Farsi の形容詞区分の通時的な意味合い」で述べた,形容詞の意味範囲の語種による差についての仮説である.その仮説を繰り返そう.

古英語では,形容詞はほぼ本来語のみであり,意味にしたがって Class A, B, C の3種類があった.中英語以降,フランス語やラテン語から大量の形容詞が借用され([2011-02-16-1]の記事「#660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率」),その多くは記述的語義をもっていたため,Class A や Class C に属していた本来語はその圧力に屈して対応する記述的語義を失っていった.つまり,本来語は主として評価的語義をもった Class B に閉じ込められた.一方,借用語も次第に評価的語義を帯びて Class B や Class C へ侵入し,そこでも本来語を脅かした.その結果としての現在,借用語はクラスにかかわらず広く分布しているが,本来語は主要なものが Class B に属しているばかりである.

-ness と -ity の意味範囲の対立や deer, beast, animal の意味の場を巡る競合は,特定の語や接尾辞の意味に関する単発的な問題だが,より大きな語彙や語種というレベルでも,英仏語勢力の大規模な逆転現象が起こっているのではないか.

・ 米倉 綽 「後期中英語における接尾辞の生産性―-ityと-nessの場合―」『ことばが語るもの―文学と言語学の試み―』米倉 綽 編,英宝社,2012年,213--48頁.

2012-07-25 Wed

■ #1185. 固有名詞化 (2) [onomastics][toponymy][semantic_change][semantics][sign][methodology][semiotics]

昨日の記事「#1184. 固有名詞化」 ([2012-07-24-1]) で紹介した Coates の onymisation の理論について,思うところを2点メモする.

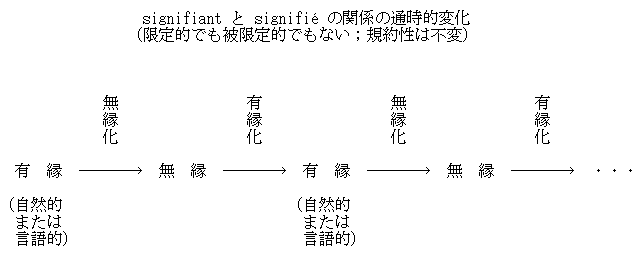

(1) Coates にしたがって onymisation は意味を失う過程であると理解すると,これは,[2012-05-09-1]の記事「#1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性」で言及した「無縁化」にほかならない.そこで触れたように,言語記号の無縁化と有縁化は通時的に無限のサイクルを構成するということを考慮すると,固有名詞と一般名詞の間の往来もまた無限に繰り返されるものなのかもしれない.この議論は,「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) や「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) の記事でみた柳田国男の言語変化観にも関わるところがある.

(2) 固有名詞は音韻的な摩耗や,一般語には見られない例外的な音韻変化を受けることが多い.理論的には,昨日の記事で触れたように,固有名詞語彙の phonological space が相対的に広々としていると説明することができるかもしれない.歴史言語学の方法論の観点からは,音韻変化に関する固有名詞の例外的な振る舞いは「音韻変化を論じる際には,固有名詞を参照することに注意せよ」という教訓となる.Coates (33) は,Hogg の同趣旨の言及を支持しながら,"using name material in argumentation about phonology (and morphology) needs caution, because name material can contain chronological and systemic anomalies with respect to its matrix language" と述べている.例えば,古英語 geat "gate" は,Yeats, Yates などに発音と綴字の痕跡を残しているが,現代標準英語では古ノルド語形 gat に由来するとおぼしき gate が伝わっている(Hogg 69; [2009-11-19-1]の記事「#206. Yea, Reagan and Yeats break a great steak.」も参照).

・ Coates, Richard. "to þære fulan flóde . óf þære fulan flode: On Becoming a Name in Easton and Winchester, Hampshire." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 28--34.

・ ピエール・ギロー 著,佐藤 信夫 訳 『意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,1990年.

・ Hogg, Richard M. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language: Vol. 1 The Beginnings to 1066. Ed. Richard M Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 67--167.

2012-07-24 Tue

■ #1184. 固有名詞化 (1) [onomastics][toponymy][metonymy][semantic_change][semantics][sign][origin_of_language][hydronymy]

metonymy を含む比喩 (trope) の研究は,意味論で盛んに行なわれてきた.そこでは,しばしば,固有名詞が一般名詞化した事例が取り上げられる.atlas, bloody mary, cardigan, dobermann (pinscher), hoover, jacuzzi, jersey, juggernaut, madeira, mercury, oscar, post-it, sandwich, tom (cat), turkey, wellington (boot) など枚挙にいとまがない.総称部の省略,固有名を記念しての命名,ヒット商品などにより,普通名詞化してゆく例が見られる.

しかし,逆の過程,一般名詞が固有名詞化する過程については,あまり研究対象とされてこなかった.この過程は,固有名詞学 (onomastics) では "onymisation" と呼ぶべきものである.Coates は,古英語の一般的な統語表現 sēo fūle flōde "the foul channel" が Fulflood という固有の河川名へ発展して行く過程を例に取りながら,onymisation を理論的に考察している.以下,Coates (30--33) を要約しよう.

まず,onymisation は,必ずしも形態的な変化を含意しない.確かに Fulflood の場合には,母音の変化を伴っているが,the White House などは,元となる "the white house" と比べて特に形態的な変化は生じていない(ここでは強勢の差異は考慮しないこととする).onymisation の本質は,語の形態にあるのではなく,常に固有名として使われるようになっているか,という点にある.後に見るように,実際には onymisation は形態変化を伴うことも多いが,それは過程の本質ではないということである.

次に,固有名詞になるということは,元となる表現のもっていた意味を失うということである.sēo fūle flōde は,「その」「きたない」「水路」という,生きた個別的な意味の和として理解されるが,Fulflood は通常分析されずに,直接に問題の河川を指示する記号として理解される.前者の意味作用を "semantic" と呼ぶのであれば,後者の意味作用は "onymic" と呼ぶことができるだろう.

現在,日常的には flood にかつての「水路」の意味はない.一般名詞としての flood は,古英語以来,意味を変化させてきたからだ.しかし,古い意味は固有名詞 Fulflood のなかに(敢えて分析すれば)化石的に残存しているといえる.この残存は,固有名詞 Fulflood が形態分析も意味分析もなされなかったからこそ可能になったのであり,onymisation の結果の典型的な現われといえる,意味を失うことによって残存し得たというのが,逆説的で興味深い.

さらに,Coates は,意味作用,進化論,言語獲得の知見から,"Onymic Reference Default Principle" (ORDP) を提唱している.これは,"the default interpretation of any linguistic string is a proper name" という仮説である.前提には,原初の言語使用においては,具体的で直接な指示作用 (onymic reference) が有利だったに違いないという進化論的な発想がある.

最後に,onymisation はしばしば形態的な変化を伴う.これは音韻的な摩耗や,一般語には見られない例外的な音韻変化というかたちを取ることが多い.固有名詞語彙は一般語彙のように音韻領域密度が高いわけではないので,発音に多少の不正確さや不規則さがあっても,固有名詞間の識別は損なわれないからだという.

Using an expression to refer onymically licenses the kind of attrition, or early and/or irregular sound change . . . because the phonological space of proper names is less densely populated than that of lexical words, and successful reference may be achieved despite less phonological precision. (33)

固有名詞あるいは固有名詞化という話題について,記号論的な立場から,ここまで詳しく考えたことはなかったので,Coates の論文をおもしろく読んだ.

・ Coates, Richard. "to þære fulan flóde . óf þære fulan flode: On Becoming a Name in Easton and Winchester, Hampshire." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 28--34.

2012-05-10 Thu

■ #1109. 意味変化の原因の分類 [semantics][semantic_change][prediction_of_language_change]

[2010-08-13-1]の記事では「#473. 意味変化の典型的なパターン」をみたが,意味変化の原因にはどのような種類があるのだろうか.ギロー (82--84) は,メイエやニュロップの考察に基づいて,4種類の分類を示している.

a) 歴史的原因:すなわち科学,技術,制度,風俗などの変化が,名前の変化を伴わずに事物の変化をもたらす.したがってそれは言語の体系に直接的には影響しない./この種類は,ほとんどすべての意味論学者が認めている.

b) 言語的原因:すなわち音韻的,形態的,あるいは統辞的な諸原因に由来する変化,伝染,通俗語源,同音の衝突,省略.

c) 社会的原因:「社会的借用語」や,語の社会的な有効範囲の移動,語の意味の有効範囲の移動(緊縮あるいは拡張)を惹き起こすような専門化と一般化.

d) 心理的原因:表現性の探究,タブーと婉曲法,情動の力(この第4類別はメイエのもとの分類にはなかった).

分類の見た目は単純だが,実際の意味変化は種々の原因が重なって生じるものである.因果関係の連鎖の輪が1つでも不明であれば,意味変化を追うことはできない.したがって,個々の語の意味変化の仮説には,常に危険が伴っている.

上記の原因の大前提となる意味変化の原理として,昨日の記事「#1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性」 ([2012-05-09-1]) で示した言語記号の有縁化と無縁化のサイクルがある.では,意味変化の原因の分類や原理が得られた今,その法則を確立することはできるのだろうか.

語の意味変化は定義可能な原因により生じるのであるから,そこには法則といった観念も含まれている.しかし,昨日の記事でみたように,語の signifiant と signifié の関係は限定的でも被限定的でもなく,常に自由である.したがって,有限の手段により関係が変化してゆくということはわかっていても,それを予見することは不可能である.手段は有限だが,その使い道は自由であるということは,事実上,無限で無法則であると考えてよい.意味変化においては(そして言語変化一般においても),せいぜい傾向が見いだされるにすぎず,確率の問題にとどまるだろう.

・ ピエール・ギロー 著,佐藤 信夫 訳 『意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,1990年.

2012-05-09 Wed

■ #1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性 [semantics][semantic_change][language_change][arbitrariness][sound_symbolism][phonaesthesia][onomatopoeia][saussure][sign][root_creation]

ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) が言語の恣意性 (arbitrariness) を公準として唱えて以来,恣意性を巡る無数の論争が繰り返されてきた.例えば,恣意性の原理に反するものとして,オノマトペ (onomatopoeia) や音象徴 (sound_symbolism) がしばしば挙げられてきた.しかし,ギローは,これらの論争は不毛であり,規約性と有縁性という2つの異なる性質を区別すれば解決する問題だと主張した.

ギロー (24--27) によれば,記号の本質として規約性があることは疑い得ない.記号の signifiant と signifié は,常に社会的な規約によって結びつけられている.規約による結合というと,「でたらめ」や「ランダム」のような恣意性を思い浮かべるかもしれないが,必ずしも有縁性を排除するわけではない.むしろ,「どんな語もみな語源的には有縁的である」 (25) .有縁的というときには,自然的有縁性と言語的有縁性を区別しておく必要がある.前者は自然界にきこえる音を言語音に写し取る onomatopoeia の類であり,後者は派生や複合などの形態的手段によって得られる相互関係(例えば,possible と impossible の関係)である.まれな語根創成 (root_creation) の例を除いて,すべての語はいずれかの種類の有縁性によって生み出されるという事実は注目に値する.

重要なのは,有縁性は限定的でもなければ被限定的でもなく,常に自由であるという点だ.限定的でないというのは,いったん定まった signifiant と signifié の対応は不変ではなく,自由に関係を解いてよいということである.被限定的でないというのは,比喩,派生,複合,イディオム化など,どんな方法を用いても,命名したり意味づけしたりできるということである.

したがって,ほぼすべての語は様々な手段により有縁的に生み出され,そこで signifiant と signifié の対応が確定するが,確定した後には再び対応を変化させる自由を回復する.換言すれば,当初の有縁的な関係は時間とともに薄まり,忘れられ,ついには無縁的となるが,その無縁化した記号が出発点となって再び有縁化の道を歩み出す.有縁化とは意識的で非連続の個人の創作であり,無縁化とは無意識的で連続的な集団の伝播である (45) .有縁化と無縁化のあいだの永遠のサイクルは,意味論の本質にかかわる問題である.語の意味変化を有縁性という観点から図示すれば,以下のようになろう.

ギローにとって,ソシュールのいう恣意性とは,いつでも自由に有縁化・無縁化することができ,なおかつ常に規約的であるという記号の性質を指すものなのである.

「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) や「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) の記事でみた柳田国男の言語変化論は,上のサイクルの有縁化の部分にとりわけ注目した論ということになるだろう.

・ ピエール・ギロー 著,佐藤 信夫 訳 『意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,1990年.

2012-05-01 Tue

■ #1100. Farsi の形容詞区分の通時的な意味合い [adjective][loan_word][lexicology][suffix][semantic_change][prediction_of_language_change][register][lexical_stratification]

昨日の記事[2012-04-30-1]で Farsi による「#1099. 記述の形容詞と評価の形容詞」の区分を見た.記述的な Class A,評価的な Class B,両性質を兼ね備えた Class C という区分は,共時的な観点からの区分だが,それぞれのクラスに属する形容詞を対照して眺めていると,通時的な意味合いが浮き上がってくる.Farsi は次の2点を指摘する (56--58) .

(1) Class A から Class C へと所属変更した形容詞がいくつかある.もともとは記述的な "concerning X" ほどの語義を有していた Class A 形容詞が,評価的な "worthy of X" ほどの語義を獲得し,新旧の語義を合わせもつ結果となっている.English, American, Christian, logical, philosophical, scientific などが,このような通時的経過をたどった.

(2) 上記のような例から推測するに,現在 Class A に属する形容詞が,将来,評価的な意味を獲得して Class C へ移行するということがあり得るのではないか.例えば,phonemic は「音素の」という記述的な語義をもつ典型的な Class A 形容詞だが,音素という考え方を軽視する音韻論を批判的に指して *unphonemic と表現すれば,その裏返しとしての *phonemic も評価的な語義を獲得することになり,Class C と認定されることになる.Class A に属するどの形容詞にも,評価的語義を獲得する機会は開かれている.

Class A から Class C への通時的移行,あるいは意味の発展は,使用域 (register) に応じてみられる記述的語義と評価的語義のあいだの揺れという共時的な事実として表出してくる.例えば,mental は標準的な用法では記述的だが,非標準的な用法では評価のこもった「精神のおかしい」という意味を帯びる.aesthetic は通常は記述的にも評価的にも用いられるが,美学の文脈では,もっぱら記述的に用いられるだろう.

Farsi は,Class A から Class C への方向しか取り上げていないが,論理的にはそれ以外の方向の変化もあり得るとは述べている.しかし,非評価的な語が評価的な語義を帯びるという意味変化は,その逆よりも遥かに多いだろうと直感される.客観から主観への方向を主張する文法化 (grammaticalisation) しかり,[2011-03-11-1]の記事「#683. semantic prosody と性悪説」で示唆した人間の批判精神しかり.Hotta (2011) で調査した形容詞接尾辞 -ish の軽蔑的意味の獲得でも,関連する問題を扱った([2009-09-07-1]の記事「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」も参照).Farsi の形容詞の分類は,このように,意味変化の方向の問題,意味変化と使用域の問題などにも示唆を与えてくれる.

もう1つ,通時態との関連で議論しておきたいのは,Farsi の分類と借用あるいは語種との関係である.昨日の記事の冒頭でも述べたが,「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]) やその他の三層構造の記事で見てきたとおり,本来語は評価的で,(Greco-Latin 系)借用語は記述的であるような語のペアが多い.このような共時的な分布を通時的な観点から解釈すると,次のような歴史を仮定することができるのではないか.古英語では,形容詞はほぼ本来語のみであり,意味にしたがって Class A, B, C の3種類があった.中英語以降,フランス語やラテン語から大量の形容詞が借用され([2011-02-16-1]の記事「#660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率」),その多くは記述的語義をもっていたため,Class A や Class C に属していた本来語はその圧力に屈して対応する記述的語義を失っていった.つまり,本来語は主として評価的語義をもった Class B に閉じ込められた.一方,借用語も次第に評価的語義を帯びて Class B や Class C へ侵入し,そこでも本来語を脅かした.その結果としての現在,借用語はクラスにかかわらず広く分布しているが,本来語は主要なものが Class B に属しているばかりである.

以上が大雑把な仮説である.「本来語」や「借用語」は,より正確には「本来形態素」や「借用形態素」と呼ぶほうがよいかもしれないし,behavioural や mannerly などの混種語 ( hybrid ) の扱いを仮説内でどのように位置づけるべきかも考える必要がある.昨日掲げた Farsi の形容詞リストがどのように作成されたもので,どの程度網羅的なのかなども検証する必要があろう.

評価的語義の獲得,使用域,本来語と借用語―――このような問題の交差点として,Farsi の形容詞分類をとらえなおすことができるように思われる.英語語彙の三層構造を理解するためにも,そして日本語語彙の三層構造([2010-03-28-1]の記事「#335. 日本語語彙の三層構造」)の理解のためにも,魅力あるテーマとなりそうだ.

・ Farsi, A. A. "Classification of Adjectives." Language Learning 18 (1968): 45--60.

・ Hotta, Ryuichi. "The Suffix -ish and Its Derogatory Connotation: An OED Based Historical Study." Journal of the Faculty of Letters: Language, Literature and Culture 108 (2011): 107--32.

2012-03-20 Tue

■ #1058. 中英語における choose の多義 [sggk][semantic_change][etymology][polysemy]

現代英語の基本動詞の1つ choose は,語源辞典などを引くと非常に複雑な形態の歴史をもっていると知られるが,中英語での語義の展開のおもしろさについて言及されることは,あまりない.Sir Gawain and the Green Knight をグロッサリーを引き引き読んでいたら,choose が立て続けに予想外の語義で使われている箇所に出くわした(Andrew and Waldron 版より).

778: And he ful chauncely hatz chosen to þe chef gate,

. . . .

798: Chalk-whyt chymnées þer ches he innoȝe,

MED "chesen (v)" の語義でいうと 8 と 9 に相当する意味である.

8. To choose or take one's way; ~ wei (gate); proceed or go (to or from a place); refl. betake oneself; ~ fast, to hurry.

9. (a) To perceive (sth., sb.); also, recognize; (b) to distinguish (one thing from another).

前者は「(自らの道を)選ぶ,行く」,後者は「選別(判別,識別,弁別)する」ということになろうか.前者については,古高地ドイツ語やフランス語の対応語にも類似した語義があるという.後者については,現代英語に There is nothing to chose between A and B. (AとBの間に優劣はまったくない)という言い回しがあり,この表現での choose が 9. (b) の "distinguish (between A and B)" に近く,9. (a) の "perceive; recognize" にも通じることがわかる.ついでに,日本語を考えてみると,「子供のすることと選ぶ所がない」のように先の英語表現と近い表現がある.なお,OED では,B. 8, B. 7 の語義が上の2つの語義にそれぞれ対応しているが,いずれも近代までには廃用となっている.

さて,choose をゲルマン祖語や印欧祖語へと遡ると,どうやら "test by tasting" (味わう,味見する)の原義にたどりつく.「味」を表わす gusto, gust などとも語源的に遠く関連している.「味の違いがわかる」=「選ぶ」と考えると,選ぶということは,生存のために必須の能力であるとともに,文化の香りすらする高尚な行為であると解釈できる.付け加えれば,elegant (上品な,優雅な)も,英語 elect (選ぶ)の源であるラテン語 ēligere (選ぶ)の現在分詞に由来し,「選択眼のある」が原義である.もっとも,選択や好みがうるさすぎると choosy となり,語感は一気に落ちる.

現在では choose の上の2つの語義は廃れてしまったとはいえ,基本動詞の意味展開には興味深いものがある.

・ Andrew, Malcolm and Ronald Waldron, eds. The Poems of the Pearl Manuscript. 3rd ed. Exeter: U of Exeter P, 2002.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow