2022-12-15 Thu

■ #4980. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第22回「なぜヨーロッパの人は英語が上手なの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][indo-european][comparative_linguistics][reconstruction][germanic][italic][french][latin][german][dutch][spanish][italian][heldio]

『中高生の基礎英語 in English』の1月号が発売されました.連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」の第22回として「なぜヨーロッパの人は英語が上手なの?」に答えています.

この素朴な疑問は,大雑把でナイーヴな問いに響くかもしれません.ヨーロッパ人がみな英語が上手なわけではありませんし,アジアやアフリカを含めた世界の各地に英語が上手な人はたくさんいます.このことは承知の上で,今回の記事をなるべく多くの中高生に届けたいという思いから,あえてこのような表題を掲げた次第です.

中高生に英語学習の早い段階でぜひとも知ってもらいたい重要なことがあります.それは,英語とヨーロッパの主要言語との関係です.将来大学などに進学して英語以外の言語を学ぶことになったとき,あるいは独学で他言語に挑んでみようと思い立ったとき,もしヨーロッパの諸言語を念頭においているのであれば,ぜひ英語,ドイツ語,オランダ語,フランス語,スペイン語,イタリア語などの相互関係について言語学・言語史的な観点から理解しておいてください.学習言語を選択する上で,とても大事な知識だからです.

大学教員である私は日常的に大学生と付き合っていますが,彼らのなかには,英語史の授業などで英語とヨーロッパの諸言語との関係を初めて知ると,第2外国語として○○語ではなくフランス語/ドイツ語を選択しておけばよかった,などと口にする学生がいます.もう1年か2年早く諸言語間の関係を知っていたら△△語を選んでいたのに,と後悔しているようなのです.

中高生の皆さんは,いずれ英語以外の言語を学ぶ可能性があるのであれば,英語と他の言語との関係について知っていたほうが得です.主体的に学習言語を選択できることになるからです.最終的にどの言語を選ぶにせよ,事前に多くの情報をもっておくに越したことはありません.

英語やヨーロッパの主要言語は,いずれもインドヨーロッパ語族と呼ばれる言語家族の一員です.おおまかにいえば言語が互いに似ているのです.しかし,英語と比較してどの点でどのくらい似ているのか,あるいは似ていないのかは,言語ごとに異なります.

ドイツ語とオランダ語は,英語とともにインドヨーロッパ語族のなかでもゲルマン語派という派閥に属しており,文法や発音において互いに似ているところがあります.しかし,実際にドイツ語やオランダ語に触れてみると,英語と同じ派閥に属しているわりには,それほど似ていないという印象を受けるかもしれません.似ているけれども似ていない,似ていないけれども似ている,といった妙な距離感です.

一方,フランス語,スペイン語,イタリア語などは,長らくヨーロッパの共通語だったラテン語とともにインドヨーロッパ語族のなかでもイタリック語派という派閥に属しています.英語とは大きく異なる派閥なのですが,英語は歴史を通じてフランス語やラテン語から多くの単語を借りてきた経緯があるため,語彙に関しては実は共通しているものが非常に多いのです.したがって,これらの言語を学んでみると,表面的には英語とよく似ているという印象を受けます.

英語は,ゲルマン語派にルーツをもつけれどもイタリック語派の影響を大きく受けながら発展してきた言語なのです.単純化していえば,英語はヨーロッパのいくつかの言語を混ぜ合わせたような混合言語といってよいでしょう.皆さんが英語の次に学ぶ言語を選択する際には,ぜひこのことを参考にしてみてください.

今回の話題と関連する Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の放送回としては「#486. 英語と他の主要なヨーロッパ言語との関係 ー 仏西伊葡独語」がお勧めです.ぜひお聴きください.

2022-11-24 Thu

■ #4959. bright の音位転換 [metathesis][personal_name][indo-european][germanic][etymology]

今朝の朝日新聞「天声人語」で音位転換 (metathesis) が話題とされていた.日本語からの例がいくつか挙げられていたので挙げてみよう.

・ サンザカ(山茶花)→サザンカ

・ アラタシ→アタラシ

・ しだらがない→だらしがない

・ シタツヅミ(舌鼓)→シタヅツミ

芥川龍之介が友人の「フトロコ」「コシャマクレル」という音位転換した発音にいらついたという逸話にも触れられていた.

英語も音位転換の例には事欠かない.「#60. 音位転換 ( metathesis )」 ([2009-06-27-1]) や「#2809. 英語の音位転換は直接隣り合う2音に限られる」 ([2017-01-04-1]) を含む metathesis の多くの記事で事例を紹介してきたが,全体として /r/ と母音の転換例が比較的多いのが特徴的である.

今回はこれまで /r/ と母音の関わる音位転換の例として取り上げてこなかったけれども,頻度の高い重要な語として bright (明るい)を紹介しよう.印欧語根 *bherəg- "to shine; bright, white" に遡り,ゲルマン祖語では *berχtaz の形が再建されている.古英語では beorht の形で,ここまでは一貫して「母音 + /r/」の順序であることがわかる.しかし,すでに古英語でも音位転換を経た breoht などの形も文証され,中英語期以降は「/r/ + 母音」型が一般化していく.

音位転換を経ていないオリジナルの「母音 + /r/」は,いくつかの人名に化石的に残っている.Albert (nobly bright), Bertha (the bright one), Bertrand (bright raven), Herbert (army-bright) など.

2022-06-25 Sat

■ #4807. -ed により過去形を作る規則動詞の出現は革命的だった! [youtube][notice][sobokunagimon][germanic][indo-european][verb][inflection]

3日前の6月22日(水)に,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」 の第34弾が公開されました.「昔の英語は不規則動詞だらけ!」です.

-ed をつければ過去形になる,というのは単純で分かりやすいですね.大多数の動詞に適用される規則なので,このような動詞を「規則動詞」と呼んでいます.一方,日常的で高頻度の一握りの動詞はこの規則に沿わず,「不規則動詞」と呼ばれています.sing -- sang -- sung や come -- came -- come のような,暗記しなければならないアレですね.語幹母音を変化させるのが特徴です.

上記の YouTube で話したことは,歴史的には不規則動詞のほうが先に存在しており,規則動詞は歴史のかなり遅い段階に初めて現われた新参者である,ということです.規則動詞は新参者として現われた当初は,例外的なものとして白眼視されていた可能性が高いのです.しかし,その合理性が受け入れられたのでしょうか,瞬く間に多くの動詞を飲み込んでいき,古英語期が始まるまでにはすっかり「規則的」たる地位を確立していました.逆に,オリジナルの語幹母音を変化させるタイプは,当時すでに「不規則的」な雰囲気を醸すに至っていたというわけです.

このような動詞を巡る大変化は,ゲルマン語派に特有のものでした.つまり,この変化は英語,ドイツ語,アイスランド語などには生じましたが,フランス語,ロシア語,ギリシア語などには生じていないのです.すなわち,ゲルマン語派にのみ生じた印欧語形態論の大革命というべき事件でした.

YouTube により関心をもった方は,専門的な話しにはなりますが,この重大事件について,ぜひ次の記事を通じて深く学んでみてください.英語史のおもしろさにハマること間違いなしです.

・ 「#3345. 弱変化動詞の導入は類型論上の革命である」 ([2018-06-24-1])

・ 「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1])

・ 「#3135. -ed の起源」 ([2017-11-26-1])

・ 「#3339. 現代英語の基本的な不規則動詞一覧」 ([2018-06-18-1])

・ 「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1])

・ 「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1])

・ 「#3385. 中英語に弱強移行した動詞」 ([2018-08-03-1])

・ 「#3670.『英語教育』の連載第3回「なぜ不規則な動詞活用があるのか」」 ([2019-05-15-1]) と,そこに示されている記事群

2022-05-09 Mon

■ #4760. 過去分詞と現在分詞の由来は大きく異なる [infinitive][germanic][morphology][inflection][verb][oe][germanic][indo-european][etymology][suffix]

「#4349. なぜ過去分詞には不規則なものが多いのに現在分詞は -ing で規則的なのか?」 ([2021-03-24-1]) という素朴な疑問と関連して,そもそも両者の由来が大きく異なる点について,Lass の解説を引用しよう.まず過去分詞について,とりわけ強変化動詞の由来に焦点を当てる (Lass 161) .

. . . its [= past participle] descent is not always very neat. To begin with, it is historically not really 'part of' the verb paradigm: it is originally an independent thematic adjective (IE o-stem, Gmc a-stem) formed off the verbal root. The basic development would be:

IE PGmc *ROOT - o - nó- > *ROOT - α -nα-

強変化動詞に関する限り,過去分詞は動詞語根から派生したにはちがいないが,もともと動詞パラダイムに組み込まれていなかったということだ.形態的には,動詞からの独立性が強く,しかも動詞の強弱の違いにも依存した.

一方,現在分詞には,歴史的に動詞の強弱の違いに依存しないという事情があった (Lass 163) .これについてはすでに「#4345. 古英語期までの現在分詞語尾の発達」 ([2021-03-20-1]) で引用したとおりである.

「なぜ過去分詞には不規則なものが多いのに現在分詞は -ing で規則的なのか?」という疑問に向き合うに当たって,そもそも過去分詞と現在分詞の由来が大きく異なっていた点が重要となるだろう.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2021-12-04 Sat

■ #4604. 伝統的な英語史記述の2つの前提 --- ゲルマン系由来と標準英語重視 [historiography][indo-european][linguistic_ideology][language_myth]

英語史という分野は,それ自体の歴史も長いので,伝統的な「英語史記述」というべきスタイルが確立している.英語史の著書は多くあるが,大多数の記述方針は一致している.英語が印欧語族のなかのゲルマン語派に属する言語であるところから始め,とりわけ近代以降に標準英語 (Standard English) という1変種にのみ注目して,現代までの歴史を描くというものだ.

この伝統的な英語史記述の基本方針は,私の大学の英語史概説の授業でも採用してきたし,これまで書いてきた英語史関連の書籍や記事でも前提としてきた.しかし,概説レベルから抜け出して学術的に英語史に向き合うならば,上記のような伝統的な英語史記述にのみ肩入れしているわけにはいかないことは重々承知している.慣習的な英語史記述を相対化する視点が必要だと常々思っている.

伝統的な英語史記述を批判的に評価するに当たって「#3897. Alternative Histories of English」 ([2019-12-28-1]) で紹介した同名の論考集より,第1章を執筆した Milroy (7) の冒頭の1段落を引用しておきたい.上にも触れたように,従来の主流派の英語史記述には,2つの前提があるという指摘だ.

The word 'history' is often understood simplistically to mean an accurate account of what happened in the past; yet, the writing of history can depend on differing underlying assumptions and can lead to differing interpretations. There can therefore be alternative histories of the same thing, including alternative histories of language. This chapter is about what may be called the conventional history of the English language, as it appears in many accounts, e.g. Jespersen (1962) and Brook (1958). This is seen as a particular version of history, which is one of a number of potential versions, and it is assumed that this version has reasonably clear and recurrent characteristics. The most prominent of these are: (1) strong emphasis on the early history of English and its descent from Germanic and Indo-European, and (2) from 1500 onward, an almost exclusive focus on standard English. Thus, the functions of this history are primarily to provide a lineage for English and a history for the standard language (in effect, the recent history of English is defined as the history of this one variety). Plainly, if we chose to focus on varieties other than the standard and if we did not accept the validity of the Stammbaum model of language descent, the version of history that we would produce would be substantially different.

この書き出しからして,社会言語学者 Milroy による伝統的な英語史記述への疑念が生々しく伝わってくる.多くの英語史学習者(そして研究者)が前提としている2点について,もし疑ってみたら,どんな英語史記述になるのだろうか.英語が世界語となっている現在,この思考実験はとても重要である.

・ Milroy, Jim. "The Legitimate Language: Giving a History to English." Chapter 1 of Alternative Histories of English. Ed. Richard Watts and Peter Trudgill. Abingdon: Routledge, 2002. 7--25.

2021-07-11 Sun

■ #4458. 固定的な強勢アクセント --- ゲルマン語の最大の特徴 [stress][germanic][indo-european]

英語は,印欧語族 (indo-european) のなかの1派閥であるゲルマン語派 (germanic) に属する.ドイツ語,オランダ語,アイスランド語,フリジア語などと同派閥の言語である.この派閥の言語には,他の派閥には必ずしも観察されない共通の特徴がある.概論は「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]) に述べたとおりだが,その中でもとりわけ重要なのは,ゲルマン語においては,語に固定的な強勢アクセントが落ちるという事実である.

では,「固定的な強勢アクセント」とは何か,まず強勢アクセント (stress accent) について考えてみよう.強勢アクセントとは,ある音節に注目したときに,それが強く発音されるか弱く発音されるかというエネルギーの強弱の観点からみたアクセントのことである.言語には,もう1つ別に高低アクセント (pitch accent) というものがある.日本語が高低アクセントの言語なので,強勢アクセントとの違いは理解しやすいと思われるが,要するに強さそのものよりも発音の高低(ピッチ)によって区別されるアクセントである.ピアノの演奏にたとえれば,同一のドの鍵盤をたたく力強さの強弱(フォルテかピアノか)によって変わるのが強勢アクセントであり,同じドといっても1オクターブ低いドと高いドとで交代するのが高低アクセントといったらよいだろうか.より詳しくは「#2627. アクセントの分類」 ([2016-07-06-1]) を参照されたい.

次に,固定的なアクセントというのは,いかなる文脈においても,語の強勢は原則としてその語の決まった場所に落ちるということだ.例えば,visit, visits, visited, visiting などは,異なる屈折語尾がついているけれど,アクセントは変わりなく第1音節に落ちている.

英語を学んでいると「語に固定的な強勢アクセントが落ちる」は当たり前のように思われるのだが,これは実は英語というよりもゲルマン語全体に共通する一大特徴なのである.そして,この音韻的な特徴は,歴史的にもゲルマン語の音韻論のみならず形態論や統語論にも甚大な影響を与えてきた.ゲルマン語的な特徴の多くが,実はこのアクセントに関する特徴の派生物といってもよいくらいなのである.

これは,英語史研究者がつとに強調してきたことである.最近パラパラとめくっていた英語音韻論の古典書 Prins (33) にも,この趣旨の記述があったので紹介しておこう.

One of the chief characteristics of the Germanic languages was and still is their strong dynamic accent. Indo-European was characterised by a musical accent which was not fixed, and though in later time this was often replaced by a dynamic accent which was combined with the musical accent, this accent was still free at the time when the Germanic group of dialects began to differentiate from the other Indo-European dialects. The strong dynamic accent of Germanic was, however, fixed and generally fell on the stem or first syllable. This had important results for the vowels in the weaker-stressed syllables . . . .

Prins の "dynamic accent" と "musical accent" という用語は,各々上記の「強勢アクセント」と「高低アクセント」と読み替えて差し支えない.英語 --- そしてゲルマン諸語 --- の歴史は,およそこの「固定的な強勢アクセント」に運命づけられていたといってもよい.それほど重要な特徴である.

・ Prins, A. A. A History of English Phonemes. 2nd ed. Leiden: Leiden UP, 1974.

2021-06-12 Sat

■ #4429. 序数詞 third の d と fourth の th の関係 [indo-european][germanic][numeral][grimms_law][verners_law][suffix][metathesis]

6月2日より,音声配信プラットフォーム Voicy にて「英語の語源が身につくラジオ」と題するチャンネルをオープンしています.日々10分弱の英語史の話題を配信していますが,昨日は「third は three + the の変形なので準規則的」という話題を取り上げました(cf. 「#92. third の音位転換はいつ起こったか」 ([2009-07-28-1]),「#93. third の音位転換はいつ起こったか (2)」 ([2009-07-29-1]),「#60. 音位転換 ( metathesis )」 ([2009-06-27-1])).この話題について専門的な補足を加えたいと思います.

third の末尾の -d は fourth など4以上の序数詞の末尾に現われる -th と起源的に同一物であり,それが変形したものであるという趣旨で話しました.大雑把にいえば上記の通りに理解しておいてよいのですが,厳密に議論すればそれなりに込み入った事情があります.

印欧語族の序数詞の語尾にはいくつかの種類があり,英語の -th に連なる語尾が唯一のものではありませんでした.3の序数詞についていえば,再建された形態としては,-th に連なる語尾を含む *tri-to- もあれば,別に *triy-o という形態もありましたし,さらにこれらの複雑な混成形と考えられる *t(e)r(e)tiyo- もありました.この最後のものが,現代英語の third (< OE þridda) を出力することになります.したがって,third の d は -th の起源である *-to- と直系の関係にはなく,あくまで「混成」を経由しての間接的な関係というのが正確なところです.典拠として,Mallory and Adams (311) を引用しておきます.

The number 'three', *tréyes (neuter: triha), is also marked by different forms for the different genders and was declined as an -i-stem plural (e.g. OIr trī, Lat trēs, NE three, Lith trỹs, OCS trije [m.], tri [f./nt.], Alb tre [m.], tri [f.], Grk treîs, Arm erek ̔, Hit tēri-, Av θrayō [m./f.], θri [nt.], Skr tráyas [m./f.], trī [nt.], Toch B trai [m.], tarya ([f.]). In some languages we have reflections of a very unusual feminine form, *t(r)is(o)res, i.e. OIr teōir, Av tišrō, Skt tisrás. The underlying derivation of *tréyes is generally sought in either *ter 'further', i.e. the number beyond 'two', or from a *ter- 'middle, top, protruding', i.e. the middle finger, assuming one counted on one's fingers in Proto-Indo-European. Again, the probability that either suggestion is correct is very low. The ordinal number is indicated by a variety of forms similar to *triy-o (e.g. Arm eri 'third', Hit teriyan 'third', tariyanalli- '賊 third officer'), or *tri-to- (e.g. Alb tretê, Grk trítos, Skt tritá-, Toch B trite), or finally *t(e)r(e)tiyo- (e.g. NWels tryddyd, Lat teritius, NE third, Lith trẽčias, Rus trétij, Av θritiya-, Skt tr̥tíya-) which is presumably a conflation of sorts, in various ways, of the previous two while *tris supplies the multiplicative (e.g. Lat ter, Grk trís, Av θriš, Skt tríṣ; despite its apparent phonetic similarity, NE thrice is of a different origin.

上記の通り,現代英語 third そして古英語 tridda の祖形は *t(e)r(e)tiyo- にあったと想定され,問題の語尾の子音は t だったことになります.この子音は順当に発達すればグリムの法則 (grimms_law) により θ に発達していたはずと想定されますが,強勢が後続していたために同発達がブロックされ,ヴェルネルの法則 (verners_law) に従って有声化して ð となり,これが後に脱摩擦音化して d となりました.この一連の流れは,古英語 fæder (> PDE father) に d が確認されるのとまったく同じ流れです(cf. 「#480. father とヴェルネルの法則」 ([2010-08-20-1])).この点については Lass (214) より引用しておきましょう.

3rd. Go þridja, OE þridda, OIc þriþe. This is not entirely suppletive, as it still obviously contains the root for '3'. But the formation is different from that of the other ordinals, involving a suffix */-tjo:-/ (cf. L ter-ti-us). The E, WGmc forms must go back to a variant with an accented suffix, hence the voiced dental from Verner's Law. ModE third is metathesized from þridda (cf. bird < OE bridd, dirt < Osc drit).

なお,印欧祖語レベルでは,英語の -th 語尾に連なる */-to-/ は4,5,6の序数詞のみに当てはまり,ゲルマン語において7以上の序数詞にも付されるようになったのは,後の類推 (analogy) によるものです (Lass 215) .現代英語では4以上の序数詞は -th できれいに揃っているように見えますが,もともとはそうではなかったことになります.

・ Mallory, J. P. and D. Q. Adams. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford: OUP, 2006.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2021-05-08 Sat

■ #4394. 「疑いの2」の英語史 [khelf_hel_intro_2021][etymology][comparative_linguistics][indo-european][oe][lexicology][loan_word][germanic][italic][latin][french][edd][grimms_law][etymological_respelling][lexicology][semantic_field]

印欧語族では「疑い」と「2」は密接な関係にあります.日本語でも「二心をいだく」(=不忠な心,疑心をもつ)というように,真偽2つの間で揺れ動く心理を表現する際に「2」が関わってくるというのは理解できる気がします.しかし,印欧諸語では両者の関係ははるかに濃密で,語形成・語彙のレベルで体系的に顕在化されているのです.

昨日「英語史導入企画2021」のために大学院生より公開された「疑いはいつも 2 つ!」は,この事実について比較言語学の観点から詳細に解説したコンテンツです.印欧語比較言語学や語源の話題に関心のある読者にとって,おおいに楽しめる内容となっています.

上記コンテンツを読めば,印欧諸語の語彙のなかに「疑い」と「2」の濃密な関係を見出すことができます.しかし,ここで疑問が湧きます.なぜ印欧語族の一員である英語の語彙には,このような関係がほとんど見られないのでしょうか.コンテンツの注1に,次のようにありました.

現代の標準的な英語にはゲルマン語の「2」由来の「疑い」を意味する単語は残っていないが,English Dialect Dictionary Online によればイングランド中西部のスタッフォードシャーや西隣のシュロップシャーの方言で tweag/tweagle 「疑い・当惑」という単語が生き残っている.

最後の「生き残っている」にヒントがあります.コンテンツ内でも触れられているとおり,古くは英語にもドイツ語や他のゲルマン語のように "two" にもとづく「疑い」の関連語が普通に存在したのです.古英語辞書を開くと,ざっと次のような見出し語を見つけることができました.

・ twēo "doubt, ambiguity"

・ twēogende "doubting"

・ twēogendlic "doubtful, uncertain"

・ twēolic "doubtful, ambiguous, equivocal"

・ twēon "to doubt, hesitate"

・ twēonian "to doubt, be uncertain, hesitate"

・ twēonigend, twēoniendlic "doubtful, expressing doubt"

・ twēonigendlīce "perhaps"

・ twēonol "doubtful"

・ twīendlīce "doubtingly"

これらのいくつかは初期中英語期まで用いられていましたが,その後,すべて事実上廃用となっていきました.その理由は,1066年のノルマン征服の余波で,これらと究極的には同根語であるラテン語やフランス語からの借用語に,すっかり置き換えられてしまったからです.ゲルマン的な "two" 系列からイタリック的な "duo" 系列へ,きれいさっぱり引っ越ししたというわけです(/t/ と /d/ の関係についてはグリムの法則 (grimms_law) を参照).現代英語で「疑いの2」を示す語例を挙げてみると,

doubt, doubtable, doubtful, doubting, doubtingly, dubiety, dubious, dubitate, dubitation, dubitative, indubitably

など,見事にすべて /d/ で始まるイタリック系借用語です.このなかに dubious のように綴字 <b> を普通に /b/ と発音するケースと,doubt のように <b> を発音しないケース(いわゆる語源的綴字 (etymological_respelling))が混在しているのも英語史的にはおもしろい話題です (cf. 「#3333. なぜ doubt の綴字には発音しない b があるのか?」 ([2018-06-12-1])).

このようにゲルマン系の古英語単語が中英語期以降にイタリック系の借用語に置き換えられたというのは,英語史上はありふれた現象です.しかし,今回のケースがおもしろいのは,単発での置き換えではなく,関連語がこぞって置き換えられたという点です.語彙論的にはたいへん興味深い現象だと考えています (cf. 「#648. 古英語の語彙と廃語」 ([2011-02-04-1])).

こうして現代英語では "two" 系列で「疑いの2」を表わす語はほとんど見られなくなったのですが,最後に1つだけ,その心を受け継ぐ表現として be in/of two minds about sb/sth (= to be unable to decide what you think about sb/sth, or whether to do sth or not) を紹介しておきましょう.例文として I was in two minds about the book. (= I didn't know if I liked it or not) など.

2021-04-24 Sat

■ #4380. 英語のルーツはラテン語でもドイツ語でもない [indo-european][language_family][language_myth][latin][german][germanic][comparative_linguistics][khelf_hel_intro_2021]

新年度初めのイベントとして立ち上げた「英語史導入企画2021」では,日々学生から英語史に関するコンテンツがアップされてくる.昨日は院生による「英語 --- English --- とは」が公表された.英語のルーツが印欧祖語にさかのぼることを紹介する,まさに英語史導入コンテンツである.

本ブログを訪れている読者の多くにとっては当前のことと思われるが,英語はゲルマン語派に属する1言語である.しかし,一般には英語がラテン語(イタリック語派の1言語)から生まれたとする誤った理解が蔓延しているのも事実である.ラテン語は近代以降すっかり衰退してきたとはいえ,一種の歴史用語として抜群の知名度を誇っており,同じ西洋の言語として英語と関連があるにちがいないと思われているからだろう.

一方,少し英語史をかじると,英語にはラテン語からの借用語がやたら多いということも聞かされるので,両言語の語彙には共通のものが多い,すなわち共通のルーツをもつのだろう,という実はまったく論理的でない推論が幅を利かせることにもなりやすい.

英語はゲルマン系の言語であるということを聞いたことがあると,もう1つ別の誤解も生じやすい.英語はドイツ語から生まれたという誤解だ.英語でドイツ語を表わす German とゲルマン語を表わす Germanic が同根であることも,この誤解に拍車をかける.

本ブログの読者の多くにとって,上記のような誤解が蔓延していることは信じられないことにちがいない.では,そのような誤解を抱いている人を見つけたら,どのようにその誤解を解いてあげればよいのか.簡単なのは,上記コンテンツでも示してくれたように印欧語系統図を提示して説明することだ.

しかし,誤解の持ち主から,そのような系統図は誰が何の根拠に基づいて作ったものなのかと逆質問されたら,どう答えればよいだろうか.これは実のところ学術的に相当な難問なのである.19世紀の比較言語学者たちが再建 (reconstruction) という手段に訴えて作ったものだ,と仮に答えることはできるだろう.しかし,再建形が正しいという根拠はどこにあるかという理論上の真剣な議論となると,もう普通の研究者の手には負えない.一種の学術上の信念に近いものでもあるからだ.であるならば,「英語のルーツは○○語でなくて△△語だ」という主張そのものも,存立基盤が危ういということにならないだろうか.突き詰めると,けっこう恐い問いなのだ.

「英語史導入企画2021」のキャンペーン中だというのに,小難しい話しをしてしまった.むしろこちらの方に興味が湧いたという方は,以下の記事などをどうぞ.

・ 「#369. 言語における系統と影響」 ([2010-05-01-1])

・ 「#371. 系統と影響は必ずしも峻別できない」 ([2010-05-03-1])

・ 「#862. 再建形は実在したか否か (1)」 ([2011-09-06-1])

・ 「#863. 再建形は実在したか否か (2)」 ([2011-09-07-1])

・ 「#2308. 再建形は実在したか否か (3)」 ([2015-08-22-1])

・ 「#864. 再建された言語の名前の問題」 ([2011-09-08-1])

・ 「#2120. 再建形は虚数である」 ([2015-02-15-1])

・ 「#3146. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (1)」 ([2017-12-07-1])

・ 「#3147. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (2)」 ([2017-12-08-1])

・ 「#3148. 言語における「遺伝的関係」の基本単位は個体か種か?」 ([2017-12-09-1])

・ 「#3149. なぜ言語を遺伝的に分類するのか?」 ([2017-12-10-1])

・ 「#3020. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (1)」 ([2017-08-03-1])

・ 「#3021. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (2)」 ([2017-08-04-1])

2021-03-20 Sat

■ #4345. 古英語期までの現在分詞語尾の発達 [oe][germanic][indo-european][etymology][suffix][participle][i-mutaton][grimms_law][verners_law][verb][sound_change]

昨日の記事「#4344. -in' は -ing の省略形ではない」 ([2021-03-19-1]) で現在分詞語尾の話題を取り上げた.そこで簡単に歴史を振り返ったが,あくまで古英語期より後の発達に触れた程度だった.今回は Lass (163) に依拠して,印欧祖語からゲルマン祖語を経て古英語に至るまでの形態音韻上の発達を紹介しよう.

The present participle is morphologically the same in both strong and weak verbs in OE: present stem (if different from the preterite) + -ende (ber-ende, luf-i-ende. etc.). All Gmc dialects have related forms: Go -and-s, OIc -andi, OHG -anti. The source is an IE o-stem verbal adjective, of the type seen in Gr phér-o-nt- 'bearing', with a following accented */-í/, probably an original feminine ending. This provides the environment for Verner's Law, hence the sequence */-o-nt-í/ > */-ɑ-nθ-í/ > */-ɑ-nð-í/, with accent shift and later hardening */-ɑ-nd-í/, then IU to /-æ-nd-i/, and finally /-e-nd-e/ with lowering. The /-i/ remains in the earliest OE forms, with are -ændi, -endi.

様々な音変化 (sound_change) を経て古英語の -ende にたどりついたことが分かる.現在分詞語尾は,このように音形としては目まぐるしく変化してきたようだが,基体への付加の仕方や機能に関していえば,むしろ安定していたようにみえる.この安定性と,同根語が印欧諸語に広くみられることも連動しているように思われる.

また,音形の変化にしても,確かに目まぐるしくはあるものの,おしなべて -nd- という子音連鎖を保持してきたことは注目に値する.これはもともと強勢をもつ */-í/ が後続したために,音声的摩耗を免れやすかったからではないかと睨んでいる.また,この語尾自体が語幹の音形に影響を与えることがなかった点にも注意したい.同じ分詞語尾でも,過去分詞語尾とはかなり事情が異なるのだ.

古英語以降も中英語期に至るまで,この -nd- の子音連鎖は原則として保持された.やがて現在分詞語尾が -ing に置換されるようになったが,この新しい -ing とて,もともとは /ɪŋɡ/ のように子音連鎖をもっていたことは興味深い.しかし,/ŋɡ/ の子音連鎖も,後期中英語以降は /ŋ/ へと徐々に単純化していき,今では印欧祖語の音形にみられた子音連鎖は(連鎖の組み合わせ方がいかようであれ)標準的には保持されていない(cf. 「#1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化」 ([2013-06-13-1]),「#3482. 語頭・語末の子音連鎖が単純化してきた歴史」 ([2018-11-08-1])).

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2021-02-21 Sun

■ #4318 主格ではなく対格がデフォルト? [case][indo-european]

主格 (nominative) は,その名称からもうかがえるように,統語意味論的に他の格と比べて標準的・基本的な格である.形態的にも原形というべき形を示しており,まさにデフォルトの格といえる.文から独立して単語そのものに言及するときにも用いられるし,辞書の「見出し語形」としても採用される形だ.コーパス言語学でいうレンマ (lemma) と理解してもよい.主格については,このような理解が一般的だろう.

確かに,多くの言語では主格形がデフォルトの形態を体現しており,他の斜格形はそこからの変形として生成される.そのような言語では,主格のデフォルト性を認めることはたやすいだろう.

ところが,印欧語の歴史を振り返ると,主格形は斜格形と同様に独自の特別な屈折形を示したことが分かる.つまり,印欧語については,主格がデフォルト形であるという形態論的な証拠はない.英語を含め,印欧祖語から派生した比較的新しい諸言語では,この事実が見えにくくなっているが,主格形がデフォルト形を形成しないという点で,実は印欧語は類型論的にかなり特殊な語族なのである (Blake 30) .

この事実と関係しているかどうかは分からないが,印欧語では,名詞が多かれ少なかれ統語的に独立して用いられる場合に,主格以外の形態で現われることがある.具体的にいえば,先日の記事「#4312. 呼格,主格,対格の関係について一考」 ([2021-02-16-1]) で触れたように,対格(や呼格)が用いられる場合があるのだ.Blake (31) は,この事実を類型論的に有標な用法とみている節がある.

. . . the nominative is generally thought of as the case used outside syntax, the case used in naming, the case used in talking about a lexeme, but Rubio argues that in Latin the accusative as well as the nominative is used in isolation and metalinguistically. He sees both of them as case of pure denotation (1966: 95--7). We are reminded of the use of the oblique forms of pronouns in English: Who wants it? Me. Me, I'll get it. De Carvalho also notes that the accusative in Latin is used out of context (1982: 257ff, 1985). He sees the nominative in more positive terms as the case in which one expresses the protagonist (1982: 248, 263).

関連して,英語史において対格が主格を追い落とした例として,2人称代名詞の you,そして現代英語の口語において1人称単数代名詞の I に代わって me が用いられる Me and my sister went shopping. のような文を参照.

・ Blake, Barry J. Case. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2001.

・ Rubio, L. Introductión a la sintaxis estructural del Latin. Vol. 1: Casos y preposiciones. Barcelona: Ariel, 1966.

・ Carvalho, P. de. "Reflexions sur les cas: vers une théorie des cas latins." L'information Grammaticale 7 (1980): 3--11.

2020-11-22 Sun

■ #4227. なぜ否定を表わす語には n- で始まるものが多いのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][indo-european][etymology][negative][prefix][clitic]

英語の否定語には no を筆頭に not, none, nothing, no one, nobody, never, neither, nor など,n- で始まるものが非常に多く存在します.さらに周辺の諸言語を見渡せば,no に対応するフランス語は non ですし,ドイツ語では nein です.これは偶然ではありません.これらの諸言語の起源である印欧祖語においては否定が *ne で表わされ,それが子孫の言語にも受け継がれたということなのです(ただし,日本語の「ない」が n 音で始まるのは,まったくの偶然です).では,音声をお聴きください.

古英語で最も普通の否定副詞は,印欧祖語形と瓜二つの ne という形でした.これは接頭辞のようにも用いられたため,多くの n(e)- をもつ否定語が存在しました.語形成とともに例を挙げてみましょう.

・ ne + ought = nought, naught, not

・ ne + one = none, no

・ ne + ever = never

・ ne + either = neither

・ ne + or = nor

そのほか否定の接頭辞である un- (ゲルマン語系), in- (ラテン語系), non- (ラテン語系), a- (ギリシア語系)も,やはり印欧祖語 *ne に遡ります (ex. unhappy, unable, unimportant; inaccurate, incomplete, infinite; non-smoker, non-stop, non-rhotic; agnostic, asymmetry, amoral) .

今回の話題については,「#1904. 形容詞の no と副詞の no は異なる語源」 ([2014-07-14-1]) もご参照ください.

2020-11-06 Fri

■ #4211. 印欧語は「出来事を描写する言語」から「行為者を確定する言語」へ [indo-european][person][verb][voice][impersonal_verb][middle_voice][passive][fetishism]

連日の記事で,國分(著)『中動態の世界 意志と責任の考古学』の議論を紹介している(cf. 「#4205. 國分功一郎(著)『中動態の世界 意志と責任の考古学』」 ([2020-10-31-1]),「#4207. 「先に名詞ありき,遅れて動詞が生じた」説」 ([2020-11-02-1]),「#4208. It rains. は行為者不在で「降雨がある」ほどの意」 ([2020-11-03-1]),「#4210. 人称の出現は3人称に始まり,後に1,2人称へと展開した?」 ([2020-11-05-1])).最近,学生たちと動詞について広く議論しているところだったので,動詞の理解を深めるのにおおいに参考とさせてもらっている.

國分 (175--76) は,動詞のあり方という観点から,印欧語の(前史を含んだ)長い歴史を,標記のように提示している.大きな仮説だが,これは認知言語学的な観点からみてもきわめて示唆に富む(以下では原文の太字あるいは圏点を太字で示している).

「出来事が主,行為者が従だった時代」

われわれは一万年以上に及ぶかもしれぬ長大な歴史を俯瞰した.

では,「共通基語」の時代よりも前の状態から始まるインド=ヨーロッパ語の変化の歴史を,以上のように動詞および態の変化という観点から眺めたとき,そこに見出される方向性とは何か? この途方のない問いにあえて答えてみよう.

この変化の歴史の一側面を,出来事を描写する言語から,行為者を確定する言語への以降の歴史として描き出せるように思われる.

名詞的構文の時代,動作は単なる出来事として描かれた.そこから生まれた動詞も,当初は非人称形態にあり,動作の行為者ではなくて出来事そのものを記述していた.

だが動詞は後に人称を獲得し,それによって,動詞が示す行為や状態を主語に結びつける発想の基礎がそこに生まれる.とはいえ,動詞がその後に態という形態を獲得した後も,動詞と行為者との関係については,動作プロセスの内側に行為者がいるのか,それともその外側にいるのかが問われるままに留まっていた.そこにあったのは能動と中動の区分だったからだ.

だがその後,動詞はより強い意味で行為を行為者に結びつけるようになる.能動と受動の区別によって,行為者が自分でやったのかどうかが問われるようになるからだ.

この仮説によると,印欧語は,動詞の表わす動作そのものに注目する言語から,動作の主は誰なのかに異常な関心を示す言語へと化けたことになる.國分 (178) は上の引用の後の節で,行き着いた先の言語を「出来事を私有化する言語」とも呼んでいる.

現代英語に照らしていえば,主語と目的語,自動詞と他動詞,能動態と受動態など,種々の統語的差異に神経質な言語となっているが,それは「動作の行為者を確定させたいフェチ」の言語だからということになろうか.

・ 國分 功一郎 『中動態の世界 意志と責任の考古学』 医学書院,2017年.

2020-11-05 Thu

■ #4210. 人称の出現は3人称に始まり,後に1,2人称へと展開した? [person][verb][voice][impersonal_verb][middle_voice][indo-european][category][latin][terminology]

先日の「#4207. 「先に名詞ありき,遅れて動詞が生じた」説」 ([2020-11-02-1]) と「#4208. It rains. は行為者不在で「降雨がある」ほどの意」 ([2020-11-03-1]) の記事に引き続き,國分(著)『中動態の世界 意志と責任の考古学』に依拠しつつ,今回は動詞の態 (voice) の問題から人称 (person) の問題へと議論を展開させたい.

先の記事でみたように,印欧祖語よりさらに遡った段階では,It rains. のような非人称構文(中動態的な構文)こそがオリジナルの動詞構文を反映していたという可能性がある.仮にこの説を受け入れるならば,人称構文はそこから派生した2次的な構文ということになろう.

これは動詞の問題にとどまらず,印欧語における人称とは何かという問題にも新たな光を投げかける.非人称的・中動態的な構文こそが原初の動詞構文だとすると,そこに人称という発想が入り込む余地はない.人称という文法カテゴリー (category) を前提としている現代の私たちからすれば,もし「その原初構文の人称は何か」と問われるのであれば,とりあえず(断じて1人称でも2人称でもないという意味で)消極的に「3人称」と答えることになるかもしれない.しかし,人称という文法カテゴリーが未分化だったとおぼしき,印欧祖語より前のこの仮説的な言語体系の内部から,同じ問題に答えようとすると,何とも答えに窮するのである.

しかし,やがてこのような未分化の状態から,主体としての「私」と,私の重要な話し相手である「あなた」が前景化される契機が訪れ,それぞれが人称という文法カテゴリーを構成する重要な成員(後の用語でいう「1人称」と「2人称」)となった.一方,先の時代には名状しがたいものであった何かが,多分に消極的な動機づけで「3人称」と名づけられることになった.かくして1,2,3人称という区分ができあがり,現在に至る.と,こんなストーリーが描けるかもしれない.

國分 (171) は,この点について次のように解説している(以下では原文の太字あるいは圏点を太字で示している).

「私に悔いが生じる」から「私が悔いる」へ

これはつまり,動詞の歴史のなかで人称の概念はずいぶんと後になって発生したものだということでもある.

たとえば,「私が自らの過ちを悔いる」と述べたいとき,ラテン語には非人称の動詞を用いた "me paenitet culpae meae" という表現があるが,これは文字通りには「私の過ちに関して,私に悔いが生じる」と翻訳できる(私が悔いるのではなく,悔いが私に生ずるのだから,これは「悔い」なるものを表現するうえで実に的確な言い回しと言わねばならない).

だが,このような言い回しは人称の発達とともに動詞の活用に取って代わられていく.同じ動詞を一人称に活用させた paeniteo (私が悔いる)という形態が代わりに用いられるようになっていくからである.

このような人称の歴史はその名称がもたらすある誤解を解いてくれる.動詞の非人称形態が後に「三人称」と呼ばれることになる形態に対応することを考えると,一人称(私)や二人称(あなた)の概念は動詞の歴史において,後になってから現われてきたものだということになる.

「私」に「一人称」という名称が与えられているからといって,人称が「私」から始まったわけではない.「私」(一人称)が,「あなた」(二人称)へと向かい,さらにそこから,不在の者(三人称)へと広がっていくというイメージはこの名称がもたらした誤解である.

印欧語において,また言語一般において,人称とは何かという問題の再考を促す指摘である.この問題については「#3463. 人称とは何か?」 ([2018-10-20-1]),「#3468. 人称とは何か? (2)」 ([2018-10-25-1]),「#3480. 人称とは何か? (3)」 ([2018-11-06-1]),「#2309. 動詞の人称語尾の起源」 ([2015-08-23-1]) をはじめ person の各記事を参照.

・ 國分 功一郎 『中動態の世界 意志と責任の考古学』 医学書院,2017年.

2020-11-02 Mon

■ #4207. 「先に名詞ありき,遅れて動詞が生じた」説 [indo-european][verb][voice][impersonal_verb][syntax][sobokunagimon][middle_voice]

「#4205. 國分功一郎(著)『中動態の世界 意志と責任の考古学』」 ([2020-10-31-1]) で紹介した著書に,印欧祖語以前の段階では,まず名詞的構文があり,後から動詞的構文が生じたという仮説を紹介している部分がある (165--66) .

中動態や能動態といった態の概念は,言うまでもなく動詞に結びついている.動詞は今日われわれの知るインド=ヨーロッパ諸語において,文の中枢を担うものに見える.つまり,動詞がない言語を想像することは難しい.

しかし,実は動詞は言語のなかにずいぶんと遅れて生じてきた要素であることが分かっている.フランスの古典学者ジャン・コラールは,その著書『ラテン文法』のなかで次のように述べている.

「動詞はわれわれには文の中枢的要素であるようにみえるが,今日われわれが知っているような形でのそれは,実は文法範疇のなかで遅れて生じてきたものなのである.〈動詞的〉構文以前においては〈名詞的〉構文があったのであり,そのかなめは動詞ではなくて動作名詞であった」.

では,動詞が遅れて生じた要素であったとしたら,それはいつ頃生じたものなのだろうか?

もちろん正確な年代を確定することはできないが,同書の訳者,有田潤が指摘するように,インド=ヨーロッパ諸語の共通の起源として想定されている「共通基語」はすでに動詞をもっていたと考えられるので,ここでコラールが言及しているのはそれ以前の時代の言語ということになる.

このような観点に立つと,名詞的構文から派生したとおぼしき動詞(的構文)の残滓は,印欧諸語のなかに至るところに見つかる(←ここで能動態的に「見つけられる」としようかと思ったが,中動態的に「見つかる」としておいた).非人称動詞 (impersonal_verb) を用いた非人称構文がその代表格だろう.たとえば現代英語で It seems to me . . . や It rains. というとき,そこには動詞的な意味合いを多分に含みつつもあくまで名詞的構文であった時代の匂いが残っていると見ることができる.形式主語と呼ばれるダミーの It は,体裁を整えるために添えられたの文字通りのお飾りであり,この構文の要諦は seems や rains が内包する名詞的な「外観」や「降雨」にほかならない.

現代統語理論の句構造分析においては,動詞の存在が前提とされている.そして,その動詞を取り巻くように他の要素(項)が配置されるという洞察が一般的である.しかし,上記に照らせば,これは言語の統語論的前提として普遍的に受け入れられるものではないのかもしれない.

・ 國分 功一郎 『中動態の世界 意志と責任の考古学』 医学書院,2017年.

2020-08-29 Sat

■ #4142. guest と host は,なんと同語源 --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][grimms_law][indo-european][palatalisation][old_norse][loan_word][semantic_change][doublet][antonym][french][latin][old_norse]

hellog ラジオ版も第20回となりました.今回は素朴な疑問というよりも,ちょっと驚くおもしろ語源の話題です.「客人」を意味する guest と「主人」を意味する host は,完全なる反意語 (antonym) ですが,なんと同語源なのです(2重語 (doublet) といいます).この不思議について,紀元前4千年紀という,英語の究極のご先祖様である印欧祖語 (Proto-Indo-European) の時代にまで遡って解説します.以下の音声をどうぞ.

たかだか2つの英単語を取り上げたにすぎませんが,その背後にはおよそ5千年にわたる壮大な歴史があったのです.登場する言語も,印欧祖語に始まり,ラテン語,フランス語,ゲルマン祖語,古ノルド語(北欧諸語の祖先),そして英語と多彩です.

語源学や歴史言語学の魅力は,このように何でもないようにみえる単語の背後に壮大な歴史が隠れていることです.同一語源語から,長期にわたる音変化や意味変化を通じて,一見すると関係のなさそうな多くの単語が芋づる式に派生してきたという事実も,なんとも興味深いことです.今回の話題について,詳しくは##170,171,1723,1724の記事セットをご覧ください.

2020-06-02 Tue

■ #4054. 与作は木を切る hew, hay, hoe?♪ [etymology][youtube][germanic][indo-european][cognate]

昨日の記事「#4053. 花粉症,熱はないのに hay fever?」 ([2020-06-01-1]) で hay fever の疑問を取り上げました.なぜ花粉症に「熱」が関係するのかは未解決のままですが,調べる過程で素晴らしい副産物を獲得しました.標題の3語のみごとな語源的共通性です.

hay (干し草)は古英語にも hēġ, hīeġ として現われる古い語で「切られた/刈られた草」を意味しました.「(斧・剣などで)切る」という動詞は hēawan としてあり,これが現代英語の hew (たたき切る,切り倒す)に連なっています.一方,切る道具としての hoe 「根掘り,つるはし,くわ」は,古英語にこそ現われませんが,古高地ドイツ語から古仏語に入った houe が中英語期に借用されたもので,やはりゲルマン祖語の語根に遡ります.ゲルマン祖語の動詞として *χawwan が再建されています.ゲルマン語根からさらに遡れば,印欧祖語の語根 *kau- (to hew, strike) にたどり着きます.上記の3語は母音こそ変異・変化してきましたが,源は1つということになります.

to hew hay (干し草を刈る)という表現もあるので,to hew hay with a hoe という表現も夢ではありません.となれば,思い出さずにいられないのがサブちゃんの名曲です.北島三郎「与作」に合わせて「ひゅーへいホウ」と歌ってみましょう.

それにしても,語源的にうまくできた歌詞ですね.

2020-04-13 Mon

■ #4004. 古英語の3人称代名詞の語頭の h [h][oe][personal_pronoun][indo-european][germanic][etymology][paradigm][number][gender]

古英語の3人称代名詞の屈折表について「#155. 古英語の人称代名詞の屈折」 ([2009-09-29-1]) でみたとおりだが,単数でも複数でも,そして男性・女性・中性をも問わず,いずれの形態も h- で始まる.共時的にみれば,古英語の h- は3人称代名詞マーカーの機能を果たしていたといってよいだろう.ちょうど現代英語で th- が定的・指示的な語類のマーカーであり,wh- が疑問を表わす語類のマーカーであるのと同じような役割だ.

非常に分かりやすい特徴ではあるが,皮肉なことに,この特徴こそが中英語にかけて3人称代名詞の屈折体系の崩壊と再編成をもたらした元凶なのである.古英語では,h- に続く部分の母音等の違いにより性・数・格をある程度区別していたが,やがて屈折語尾の水平化が生じると,性・数・格の区別が薄れてしまった.たとえば古英語の hē (he), hēo (she), hīe (they) が,中英語では(方言にもよるが)いずれも hi などの形態に収斂してしまった.h- そのものは変化しなかったために,かえって混乱を来たすことになったわけだ.かつては「非常に分かりやすい特徴」だった h- が,むしろ逆効果となってしまったことになる.

そこで,この問題を解決すべく再編成のメカニズムが始動した.h- ではない別の子音を語頭にもつ she が女性単数主格に,やはり異なる子音を語頭にもつ they が複数主格に進出し,後期中英語までに古形を置き換えたのである(これらに関する個別の問題については「#713. "though" と "they" の同音異義衝突」 ([2011-04-10-1]),「#827. she の語源説」 ([2011-08-02-1]),「#974. 3人称代名詞の主格形に作用した異化」 ([2011-12-27-1]),「#975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化」 ([2011-12-28-1]),「#1843. conservative radicalism」 ([2014-05-14-1]),「#2331. 後期中英語における3人称複数代名詞の段階的な th- 化」 ([2015-09-14-1]) を参照).

さて,古英語における h- は共時的には3人称代名詞マーカーだったと述べたが,通時的にみると,どうやら単数系列の h- と複数系列の h- は起源が異なるようだ.つまり,h- は古英語期までに結果的に「非常に分かりやすい特徴」となったにすぎず,それ以前には両系列は縁がなかったのだという.Lass (141) を参照した Marsh (15) は,単数系列の h- は印欧祖語の直示詞 *k- にさかのぼり,複数系列の h- は印欧祖語の指示代名詞 *ei- ? -i- にさかのぼるという.後者は前者に基づく類推 (analogy) により,後から h- を付け足したということらしい.長期的にみれば,この類推作用は古英語にかけてこそ有用なマーカーとして恩恵をもたらしたが,中英語にかけてはむしろ迷惑な副作用を生じさせた,と解釈できるかもしれない.

なお,上で述べてきたことと矛盾するが「#467. 人称代名詞 it の語頭に /h/ があったか否か」 ([2010-08-07-1]) という議論もあるのでそちらも参照.

・ Marsh, Jeannette K. "Periods: Pre-Old English." Chapter 1 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1--18.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2020-04-12 Sun

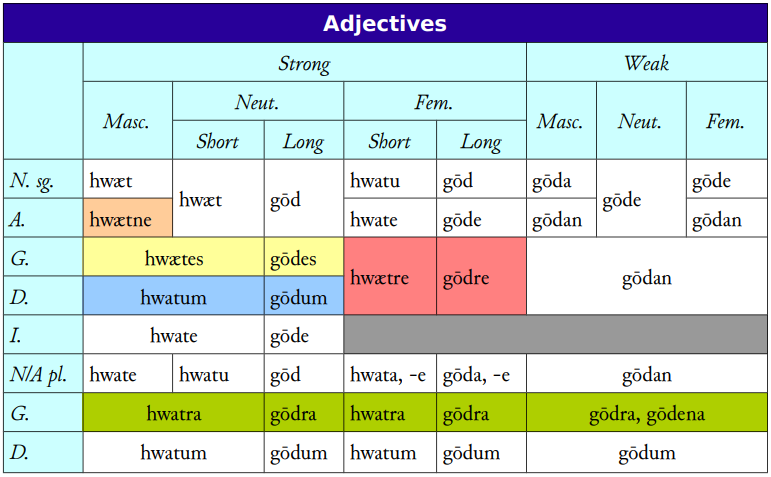

■ #4003. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化 (2) [adjective][inflection][oe][germanic][indo-european][comparative_linguistics][grammaticalisation][paradigm]

現代英語にはみられないが,印欧語族の多くの言語では形容詞 (adjective) に屈折 (inflection) がみられる.さらにゲルマン語派の諸言語においては,形容詞屈折に関して,統語意味論的な観点から強変化 (strong declension) と弱変化 (weak declension) の2種の区別がみられる(各々の条件については「#687. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化」 ([2011-03-15-1]) を参照).このような強弱の区別は,ゲルマン語派の著しい特徴の1つとされており,比較言語学的に興味深い(cf. 「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1])).

英語では,古英語期にはこの区別が明確にみられたが,中英語期にかけて屈折語尾の水平化が進行すると,同区別はその後期にかけて失われていった(cf. 「#688. 中英語の形容詞屈折体系の水平化」 ([2011-03-16-1]),「#2436. 形容詞複数屈折の -e が後期中英語まで残った理由」 ([2015-12-28-1]) ).現代英語は,形容詞の強弱屈折の区別はおろか,屈折そのものを失っており,その分だけゲルマン語的でも印欧語的でもなくなっているといえる.

古英語における形容詞の強変化と弱変化の屈折を,「#250. 古英語の屈折表のアンチョコ」 ([2010-01-02-1]) より抜き出しておこう.

では,なぜ古英語やその他のゲルマン諸語には形容詞の屈折に強弱の区別があるのだろうか.これは難しい問題だが,屈折形の違いに注目することにより,ある種の洞察を得ることができる.強変化屈折パターンを眺めてみると,名詞強変化屈折と指示代名詞屈折の両パターンが混在していることに気付く.これは,形容詞がもともと名詞の仲間として(強変化)名詞的な屈折を示していたところに,指示代名詞の屈折パターンが部分的に侵入してきたものと考えられる(もう少し詳しくは「#2560. 古英語の形容詞強変化屈折は名詞と代名詞の混合パラダイム」 ([2016-04-30-1]) を参照).

一方,弱変化の屈折パターンは,特徴的な n を含む点で弱変化名詞の屈折パターンにそっくりである.やはり形容詞と名詞は密接な関係にあったのだ.弱変化名詞の屈折に典型的にみられる n の起源は印欧祖語の *-en-/-on- にあるとされ,これはラテン語やギリシア語の渾名にしばしば現われる (ex. Cato(nis) "smart/shrewd (one)", Strabōn "squint-eyed (one)") .このような固有名に用いられることから,どうやら弱変化屈折は個別化の機能を果たしたようである.とすると,古英語の形容詞弱変化屈折を伴う se blinda mann "the blind man" という句は,もともと "the blind one, a man" ほどの同格的な句だったと考えられる.それがやがて文法化 (grammaticalisation) し,屈折という文法範疇に組み込まれていくことになったのだろう.

以上,Marsh (13--14) を参照して,なぜゲルマン語派の形容詞に強弱2種類の屈折があるのかに関する1つの説を紹介した.

・ Marsh, Jeannette K. "Periods: Pre-Old English." Chapter 1 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1--18.

2020-04-03 Fri

■ #3994. 古英語の与格形の起源 [oe][dative][germanic][indo-european][case][syncretism][instrumental][suppletion][exaptation]

昨日の記事「#3993. 印欧語では動詞カテゴリーの再編成は名詞よりも起こりやすかった」 ([2020-04-02-1]) で,古英語の名詞の与格 (dative) の起源に触れた.前代の与格,奪格,具格,位格という,緩くいえば場所に関わる4つの格が融合 (syncretism) して,新たな「与格」として生まれ変わったということだった.これについて,Lass (Old English 128--29) による解説を聞いてみよう.

The transition from late IE to PGmc involved a collapse and reformation of the case system; nominative, genitive and accusative remained more or less intact, but all the locational/movement cases merged into a single 'fourth case', which is conventionally called 'dative', but in fact often represents an IE locative or instrumental. This codes pretty much all the functions of the original dative, locative, ablative and instrumental. A few WGmc dialects do still have a distinct instrumental sg for some noun classes, e.g. OS dag-u, OHG tag-u for 'day' vs. dat sg dag-e, tag-e; OE has collapsed both into dative (along with locative, instrumental and ablative), though some traces of an instrumental remain in the pronouns . . .

格の融合の話しがややこしくなりがちなのは,融合する前に区別されていた複数の格のうちの1つの名前が選ばれて,融合後に1つとなったものに割り当てられる傾向があるからだ.古英語の場合にも,前代の与格,奪格,具格,位格が融合して1つになったというのは分かるが,なぜ新たな格は「与格」と名付けられることになったのだろうか.形態的にいえば,新たな与格形は古い与格形を部分的には受け継いでいるが,むしろ具格形の痕跡が色濃い.

具体的にいえば,与格複数の典型的な屈折語尾 -um は前代の具格複数形に由来する.与格単数については,ゲルマン諸語を眺めてみると,名詞のクラスによって起源問題は複雑な様相を呈していが,確かに前代の与格形にさかのぼるものもあれば,具格形や位格形にさかのぼるものもある.古英語の与格単数についていえば,およそ前代の与格形にさかのぼると考えてよさそうだが,それにしても起源問題は非常に込み入っている.

Lass は別の論考で新しい与格は "local" ("Data" 398) とでも呼んだほうがよいと提起しつつ,ゲルマン祖語以後の複雑な経緯をざっと説明してくれている ("Data" 399).

. . . all the dialects have generalized an old instrumental in */-m-/ for 'dative' plural (Gothic -am/-om/-im, OE -um, etc. . . ). But the 'dative' singular is a different matter: traces of dative, locative and instrumental morphology remain scattered throughout the existing materials.

要するに,古英語やゲルマン諸語の与格は,形態の出身を探るならば「寄せ集め所帯」といってもよい代物である.寄せ集め所帯ということであれば「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]) で解説した be 動詞の状況と異ならない.be 動詞の様々な形態も,4つの異なる語根から取られたものだからだ.また,各種の補充法 (suppletion) の例も同様である.言語は pure でも purist でもない.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

・ Lass, Roger. "On Data and 'Datives': Ruthwell Cross rodi Again." Neuphilologische Mitteilungen 92 (1991): 395--403.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow