2015-01-16 Fri

■ #2090. 補充法だらけの人称代名詞体系 [personal_pronoun][suppletion][etymology][indo-european][paradigm]

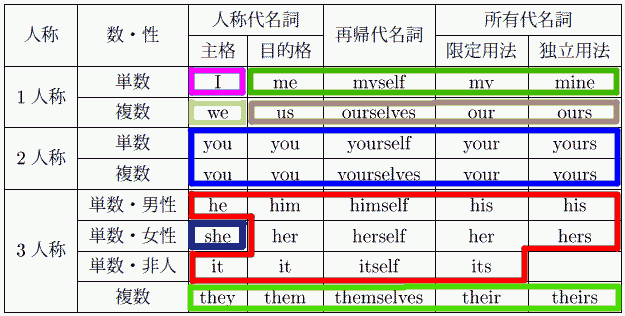

英語における人称代名詞体系の歴史は,それだけで本を書けてしまうほど話題が豊富である.今回は,(現代)英語の人称代名詞の諸形態が複数の印欧語根に遡ること,人称代名詞体系が複数語根の寄せ集め体系であることを示したい.換言すれば,人称代名詞体系が補充法の最たる例であることを指摘したい(安井・久保田, pp. 44--46).

色別にくくった表に示したとおり,8つの異なる語根が関与している.初期近代英語までは,2人称代名詞に単数系列の thou----thee--thyself--thy--thine も存在しており,印欧祖語の *tu- というまた異なる語根に遡るので,これを含めれば9つの語根からなる寄せ集めということになる.

それぞれ印欧祖語の語根を示せば,I は *eg,me 以下は *me-,we は *weis,us 以下は *n̥s に遡る (cf. 「#36. rhotacism」 ([2009-06-03-1])) .you 系列は *yu-,he 系列は *ki- に遡る.it 系列で語頭の /h/ の欠けていることについては,「#467. 人称代名詞 it の語頭に /h/ があったか否か」 ([2010-08-07-1]) を参照.they 系列は古ノルド語形の指示代名詞 þeir (究極的には印欧祖語の指示詞 *so などに遡る)に由来する.she は独立しているが,その語源説については「#827. she の語源説」 ([2011-08-02-1]) を始め she の各記事で取り上げてきたので,そちらを参照されたい.

本来,屈折とは同語根の音を少しく変異させて交替形を作る作用を指すのだから,この表を人称代名詞の「屈折」変化表と呼ぶのは,厳密には正しくない.I と my とは正確にいえば屈折の関係にはないからだ.むしろ単に人称代名詞変化表と呼んでおくほうが正確かもしれない.

パラダイムを史的に比較対照するには「#180. 古英語の人称代名詞の非対称性」 ([2009-10-24-1]),「#181. Chaucer の人称代名詞体系」 ([2009-10-25-1]),「#196. 現代英語の人称代名詞体系」 ([2009-11-09-1]) を順に参照されたい.

・ 安井 稔・久保田 正人 『知っておきたい英語の歴史』 開拓社,2014年.

2014-08-09 Sat

■ #1930. 系統と影響を考慮に入れた西インドヨーロッパ語族の関係図 [indo-european][family_tree][contact][loan_word][borrowing][geolinguistics][linguistic_area][historiography][french][latin][greek][old_norse]

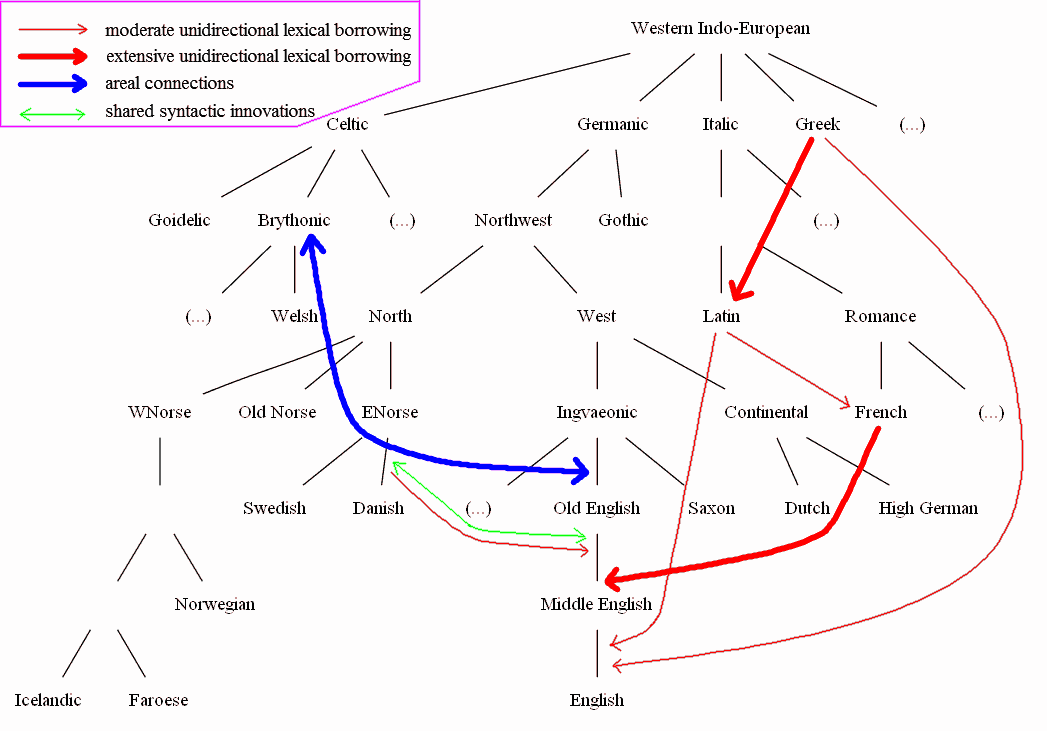

「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]),「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]),「#1236. 木と波」 ([2012-09-14-1]),「#1925. 語派間の関係を示したインドヨーロッパ語族の系統図」 ([2014-08-04-1]) で触れてきたように,従来の言語系統図の弱点として,言語接触 (language contact) や地理的な隣接関係に基づく言語圏 (linguistic area; cf. 「#1314. 言語圏」 [2012-12-01-1])がうまく表現できないという問題があった.しかし,工夫次第で,系統図のなかに他言語からの影響に関する情報を盛り込むことは不可能ではない.Miller (3) がそのような試みを行っているので,見やすい形に作図したものを示そう.

この図では,英語が歴史的に経験してきた言語接触や地理言語学的な条件がうまく表現されている.特に,主要な言語との接触の性質,規模,時期がおよそわかるように描かれている.まず,ラテン語,フランス語,ギリシア語からの影響が程度の差はあれ一方的であり,語彙的なものに限られることが,赤線の矢印から見て取れる.古ノルド語 (ENorse) との言語接触についても同様に赤線の一方向の矢印が見られるが,緑線の双方向の矢印により,構造的な革新において共通項の少なくないことが示唆されている.ケルト語 (Brythonic) との関係については,近年議論が活発化してきているが,地域的な双方向性のコネクションが青線によって示されている.

もちろん,この図も英語と諸言語との影響の関係を完璧に示し得ているわけではない.例えば,矢印で図示されているのは主たる言語接触のみである(矢印の種類と数を増やして図を精緻化することはできる).また,フランス語との接触について,中英語以降の継続的な関与はうまく図示されていない.それでも,この図に相当量の情報が盛り込まれていることは確かであり,英語史の概観としても役に立つのではないか.

・ Miller, D. Gary. External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance. Oxford: OUP, 2012.

2014-08-04 Mon

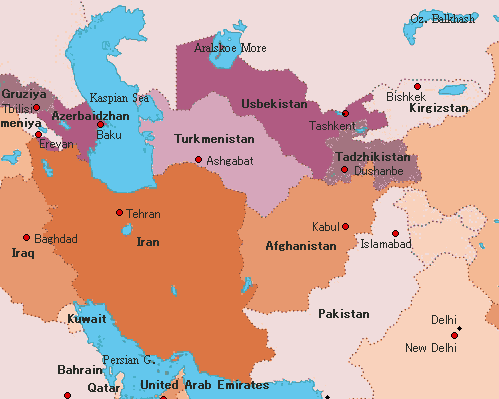

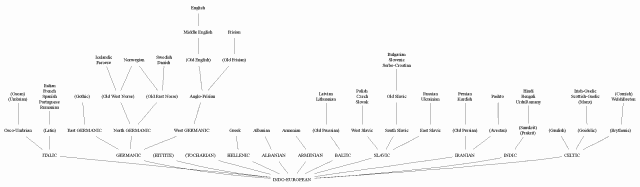

■ #1925. 語派間の関係を示したインドヨーロッパ語族の系統図 [indo-european][family_tree]

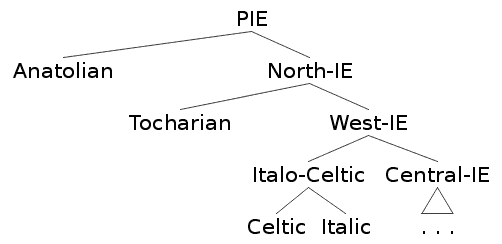

インドヨーロッパ語族の系統図は,全体的なものと部分的なものを含めて,indo-european family_tree の各記事で描いてきた.Miller (1) は,近年の印欧語比較言語学の知見と参考文献に基づき,大区分としてまず以下のような図を掲げている.

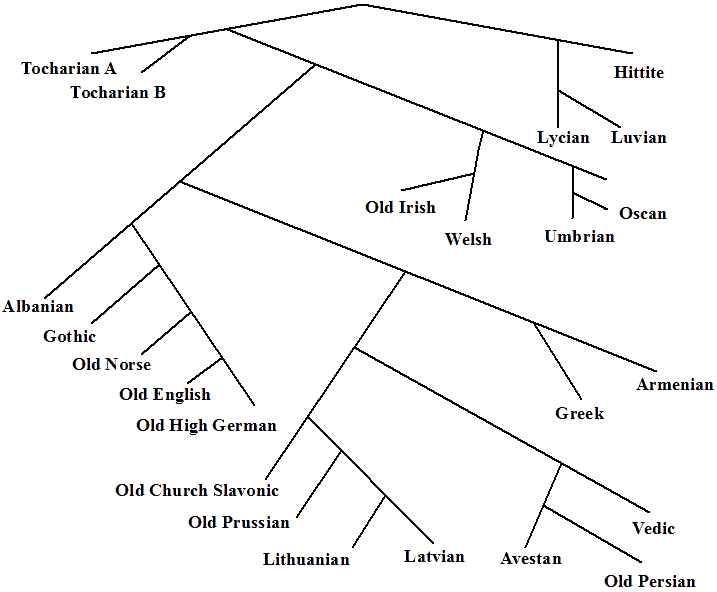

最も古く分岐したのは Hittite などを配下にもつ Anatolian で,次に Tocharian が分かれた(「#101. 比較言語学のロマン --- Tocharian と Anatolian」 ([2009-08-06-1]) 及び「#109. 比較言語学のロマン --- Tocharian (2)」 ([2009-08-14-1]) を参照).その後,Italo-Celtic とその他の塊 (Central IE) が分岐したという概観である.Central IE 以下も含めてやや詳細に描きなおすと,Miller (2) の示す以下のような系統図となる.

この系統図に従うと,英語を含む Germanic は,Balto-Slavic 及び Indo-Iranian と大結点を共有することになる.一方,英語が歴史的に濃密に接触してきた Italic や,近年英語との言語接触論で話題を集めている Celtic は,系統的にむしろ英語から遠いことになる.

この言語系統図は,語派ごとの分岐のタイミングを示している点で「#50. インドヨーロッパ語族の系統図をお遊びで」 ([2009-06-17-1]) のようなフラットな図よりは,「#1129. 印欧祖語の分岐は紀元前5800--7800年?」 ([2012-05-30-1]) の言語年代学に基づいた図に近い.この種の系統図は,各語派の歴史的な発展をたどって語派間の関係を把握するのにはすこぶる便利だが,言語接触が示されないという欠点がある.この問題については,「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]),「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]),「#1236. 木と波」 ([2012-09-14-1]) でも触れてきたとおりである.Old English 以降,Middle English, Modern English は,系統的には比較的遠いこれらの Italic (及び Celtic)の諸言語から多大な影響を受けてきたことを考えると,英語史は,最上部の Tocharian A, B や Hittite などを除いたこの詳細図の大部分と,系統あるいは影響という軸で,何らかの関係をもってきたことになる.英語(史)を他の言語(史)に比して特別視するつもりはないが,英語という末端言語の目線からインドヨーロッパ語族の系統図を眺めるというのは,1つの意義ある眺め方ではないだろうか.

・ Miller, D. Gary. External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance. Oxford: OUP, 2012.

2014-06-11 Wed

■ #1871. 言語と人種 [race][language_myth][indo-european][comparative_linguistics][evolution][origin_of_language][ethnic_group]

言語に関する根強い俗説の1つに,「言語=人種」というものがある.この俗説を葬り去るには,一言で足りる.すなわち,言語は後天的であり,人種は先天的である,と言えば済む(なお,ここでの「言語」とは,ヒトの言語能力という意味での「言語」ではなく,母語として習得される個別の「言語」である).しかし,人々の意識のなかでは,しばしばこの2つは分かち難く結びつけられており,それほど簡単には葬り去ることはできない.

過去には,言語と人種の同一視により,関連する多くの誤解が生まれてきた.例えば,19世紀にはインド・ヨーロッパ語 (the Indo-European) という言語学上の用語が,人種的な含意をもって用いられた.インド・ヨーロッパ語とは(比較)言語学上の構築物にすぎないにもかかわらず,数千年前にその祖語を話していた人間集団が,すなわちインド・ヨーロッパ人(種)であるという神話が生み出され,言語と人種とが結びつけられた.祖語の故地を探る試みが,すなわちその話者集団の起源を探る試みであると解釈され,彼らの最も正統な後継者がドイツ民族であるとか,何々人であるとかいう議論が起こった.20世紀ドイツのナチズムにおいても,ゲルマン語こそインド・ヨーロッパ語族の首長であり,ゲルマン民族こそインド・ヨーロッパ人種の代表者であるとして,言語と人種の強烈な同一視がみられた.

しかし,この俗説の誤っていることは,様々な形で確認できる.インド・ヨーロッパ語族で考えれば,西ヨーロッパのドイツ人と東インドのベンガル人は,それぞれ親戚関係にあるドイツ語とベンガル語を話しているとはいえ,人種として近いはずだと信じる者はいないだろう.また,一般論で考えても,どんな人種であれヒトとして生まれたのであれば,生まれ落ちた環境にしたがって,どんな言語でも習得することができるということを疑う者はいないだろう.

このように少し考えれば分かることなのだが,だからといって簡単には崩壊しないのが俗説というものである.例えば,ルーマニア人はルーマニア語というロマンス系の言語を話すので,ラテン系の人種に違いないというような考え方が根強く抱かれている.実際にDNAを調査したらどのような結果が出るかはわからないが,ルーマニア人は人種的には少なくともスペイン人やポルトガル人などと関係づけられるのと同程度,あるいはそれ以上に,近隣のスラヴ人などとも関係づけられるのではないだろうか.何世紀もの間,近隣の人々と混交してきたはずなので,このように予想したとしてもまったく驚くべきことではないのだが,根強い俗説が邪魔をする.

言語学の専門的な領域ですら,この根強い信念は影を落とす.現在,言語の起源を巡る主流派の意見では,言語の起源は,約数十万年前のホモ・サピエンスの出現とホモ・サピエンスその後の発達・展開と関連づけられて論じられることが多い.人種がいまだそれほど拡散していないと時代という前提での議論であるとはしても,はたしてこれは件の俗説に陥っていないと言い切れるだろうか.

関連して,Trudgill (43--44) の議論も参照されたい.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2013-12-30 Mon

■ #1708. *wer- の語根ネットワークと weird の語源 [etymology][indo-european][literature][shakespeare][word_family]

昨日の記事「#1707. Woe worth the day!」 ([2013-12-29-1]) で,印欧語根 *wer- (to turn, bend) に由来する動詞 worth について取り上げた.この語根に由来する英単語は数多く,語彙の学習に役立つと思われるので,『英語語源辞典』 (1643) に従って語根ネットワークを示そう.

・ Old English: inward, stalworth, -ward, warp, weird, worm, sorry, worth, wrench, wrest, wrestle, wring, wrinkle, wrist, wry

・ Middle English: (wrap)

・ Old Norse: wrong

・ Other Germanic: gaiter, garrote, ribald, (wrangle), wrath, wreath, wriggle, writhe, wroth

・ Latin: avert, controversy, converge, converse, convert, dextrorse, diverge, divert, extrovert, introvert, inverse, obvert pervert, prose, reverberate, revert, (ridicule), subvert, transverse, universe, verge, vermeil, vermi-, vermicelli, vermicular, vermin, versatile, verse, version, versus, vertebra

・ Greek: rhabd(o)-, rhabdomancy, rhapsody, (rhomb, rhombus)

・ Slavic: verst

・ Sanskrit: bat (speech)

一見すると形態的には簡単に結びつけられない語もあるが,意味的には「曲がりくねった」でつながるものも多い.くねくね動く虫 (worm) のイメージと結びつけられるものが多いように思われる.

この中で,特に weird (不思議な,気味の悪い)を取り上げよう.この語の語源を古英語まで遡ると,(ge)wyrd (運命)にたどりつく.古英語文学においてとりわけ重要な単語であり概念である."to happen" を意味する weorþan の名詞形であり,"what is to happen" (起こるべきこと)を意味した.現代標準英語では「運命」の語義は古風だが,スコットランド方言などではこの語義が生きている.

さて,この語は古英語以来,名詞として用いられていたが,1400年くらいから「運命を司る」を意味する形容詞としての用法が発達した.形容詞用法としては,Shakespeare が Macbeth において weird sisters (魔女;運命の3女神)を用いたことが後世に影響を与え,Shelley, Keats などのロマン派詩人もそれにならった.しかし,Shelley らは意味を「運命を司る」から「不可思議な,超自然的な」へと拡大し,さらに「奇妙な,風変わりな」の語義も発展させた.ロマン派詩人ならではの意味の発展のさせ方といえよう.この語は,古英語と後期近代英語の文学を象徴するキーワードといってもよいのではないか.

現在の語形 weird は,中英語の北部方言形 wērd, weird に由来するとされる.Shakespeare 1st Folio では,the weyward sisters という綴字が見られ,語源的に区別すべき wayward (強情な;気まぐれな)との混同がうかがえる.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2013-10-26 Sat

■ #1643. 喉頭音理論 [reconstruction][indo-european][laryngeal_theory][etymology][phonetics][saussure][hittite]

「#1640. 英語 name とギリシア語 onoma (2)」 ([2013-10-23-1]) で話題にした喉頭音理論 (laryngeal theory) について,もう少し解説する.

理論の提唱者は,Ferdinand de Saussure (1857--1913) である.Saussure は,1879年の印欧祖語の動詞の母音交替に関する研究 (Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Leipzig: 1879) で,内的再建の手法により,印欧祖語 (IE) の長母音は,基本母音 e/o とある種の鳴音 ("coéfficients sonantiques") との結合によって生じたものであると仮定した.この鳴音はデンマークのゲルマン語学者 H. Mó により,セム語で ə と表記される喉頭音 (laryngeal) と比較された.この仮説はしばらくの間は注目されなかったが,20世紀初頭の Hittite の発見と解読にともない(「#101. 比較言語学のロマン --- Tocharian と Anatolian」 ([2009-08-06-1]) を参照),そこに現れる ḫ が問題の喉頭音ではないかと議論されるようになった.

喉頭音理論によれば,IE の長母音 ē, ā, ō は,schwa indogermanicum と称されるこの ə が,後続する短母音と結びつくことによって生じたものだという.この喉頭音は,Hittite を含む少数の Anatolia 語派の言語に痕跡が見られるのみで他の印欧諸語では失われたが,諸言語において母音の音価を変化 (coloring) させた原因であるとされており,その限りにおいて間接的に観察することができるといわれる.

喉頭音理論で仮定されている喉頭音の数と音価については様々な議論があるが,有力な説によると,h1 (neutral, e-coloring), h2 (a-coloring), h3 (o-coloring) がの3種類が設定されている.それぞれの音価は,無声声門閉鎖音,無声喉頭摩擦音,有声喉頭摩擦音であるとする説がある (Fortson 58) .

喉頭音理論は印欧諸語の母音の解明に貢献してきた.しかし,Hittite の研究が進むにつれ,そのすべてが古形ではないこと,問題の ḫ が子音的性質 (schwa consonanticum) をもつことが分かってきて,喉頭音理論を疑問視する声があがってきた.現在に至るまで,同理論は印欧語比較言語学における最重要の問題の1つとなっている.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

・ Campbell, Lyle and Mauricio J. Mixco, eds. A Glossary of Historical Linguistics. Salt Lake City: U of Utah P, 2007.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2013-10-23 Wed

■ #1640. 英語 name とギリシア語 onoma (2) [reconstruction][indo-european][laryngeal_theory][etymology][phonetics][saussure][hittite]

昨日の記事「#1639. 英語 name とギリシア語 onoma (1)」 ([2013-10-22-1]) に引き続き,ギリシア語 onoma の語頭母音 o- の謎に迫る.

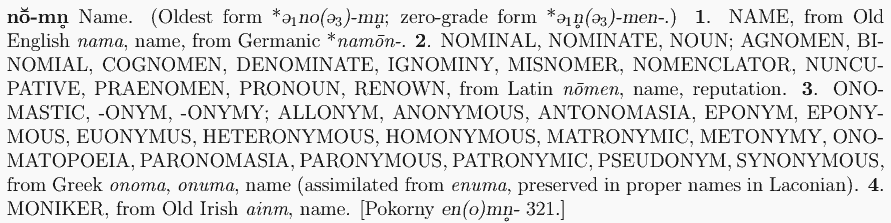

参考資料にもよるが,name の再建された印欧祖語形は *nomn-, *nomen- などとして挙げられていることが多い.しかし,印欧語比較言語学のより専門的な立場からは,さらに早い段階の形態として,ある別の音が語頭に存在したはずだと主張されている.昨日の記事でも参照した Watkins の印欧語根辞書より,該当箇所を掲げよう.

問題となるのは,1行目のかっこ内にある "Oldest form" である.n の前に,ə1 という記号が見える.この記号は参考書によっては H1 や h1 とも書かれる.これは,印欧語比較言語学で長らく議論されている一種の喉頭音 (laryngeals) で,具体的にどのような調音特性をもっているのかについては議論があるが,印欧諸語の多くの形態を説明するのに理論的にぜひとも想定しなければならないと考えられている音である.

1879年,かの Saussure が印欧祖語におけるこれらの喉頭音の存在を予見したことはよく知られている.ただし,この「喉頭音理論」 (laryngeal theory) が注目を集めるまでには,1915年の Hittite 文献の解読に伴い,対応する喉頭音の実在が明らかにされるのを待たなければならなかった.Saussure 以来,Meillet, Kuryłovicz, Benveniste, Szemerényi などの碩学が喉頭音の分布の問題に挑んできたが,いまだに解決には至っていない.同理論を疑問視する立場もあり,このような学問的な立場の違いにより,祖語の異なった解釈や再建がなされる事態となっている(『英語語源辞典』, p. 1655).

喉頭音理論によれば,語頭で子音の前位置の喉頭音は,Greek, Armenian, Phrygian では母音化したが,他の多くの言語では母音化せずに消失した (Fortson 57) .したがって,問題の再建された語頭の ə1 は,英語を含む多くの言語では消失し,痕跡を残していないが,ギリシア語など少数の言語では母音化して残っていることになる.例えば,Laconian Greek では人名としての énuma が残っており,予想されるとおり,語頭に e が見られる.一方,Greek ónoma は語頭に e ではなく o を示すが,これは後続音節の後舌母音に影響されて,本来の e が後舌化したものと考えられる (Pokorny 321) .Fortson (111) の解説を引用しよう.

このように,英語 name に対するギリシア語 ónoma の語頭母音を説明するには,喉頭音理論という大装置を持ち出す必要がある.しかし,喉頭音理論そのものがいまだに議論されているのであり,上記とて,あくまで1つの可能な説明としてとらえておくべきかもしれない.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

・ Pokorny, Julius. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 2 vols. Tübingen and Basel: A. Francke Verlag, 2005.

2013-10-22 Tue

■ #1639. 英語 name とギリシア語 onoma (1) [etymology][indo-european][loan_word][cognate][word_family]

10月5日付けで「素朴な疑問」に寄せられた疑問より.

Online Etymology Dictionaryでnameを調べますと,"PIE *nomn-"とあり,ほとんどの言語において"n"で始まっていますが,Greekなど一部で"n"の前に母音があるのを不思議に思いました.何か訳があるのだろうと思います.ご教示いただけるとうれしいです.

英語 name は基礎語として,多くの印欧諸語に同族語 (cognate) がみられる.以下は,OED より同族語の例一覧である.

Cognate with Old Frisian nama, noma (West Frisian namme), Middle Dutch name, naem (Dutch naam), Old Saxon namo (Middle Low German nāme, nām), Old High German namo, nammo (Middle High German name, nam, German Name), Old Icelandic nafn, namn, Norn (Shetland) namn, Old Swedish nampn, namn (Swedish namn), Danish navn, Gothic namo, and further with Sanskrit nāman, Avestan nāman-, ancient Greek ὄνομα, classical Latin nōmen, Early Irish ainm (Irish ainm), Old Welsh anu (Welsh enw, henw), Old Church Slavonic imw (genitive imene), Russian imja (genitive imeni), Old Prussian emmens, etc.

ゲルマン諸語,ラテン語を始めとして多くの言語で語頭の n を示す.これ以外にも Tocharian A ñom, Tocharian B ñem, Hittite lāman (先行する nāman からの語頭子音の異化により)なども,語頭 n をもつ仲間とみてよい.しかし,ギリシア語 ὄνομα を筆頭に,上記引用の後半に挙がっている数例では n の前に母音が示されている.この母音は何なのだろうか.

この問題を考察するに先だって,name の語根ネットワークで英語語彙を広げておこう (以下,Watkins 59 より).まずは,ゲルマン祖語の namōn- から古英語の nama を経て,現代英語の基礎語 name がある.次に,ラテン語 nōmen (name, reputation) から,nominal, nominate, noun; agnomen, binomial, cognomen, denominate, ignominy, misnomer, nomenclator, nuncupative, praenomen, pronoun, renown など多くの語が英語に借用されている.そして,ギリシア語 onoma, onuma からは,onomastic, -onym, -onymy; allonym, anonymous, antonomasia, eponym, eponymous, euonymus, heteronymous, homonymous, matronymic, metonymy, onomatopoeia, paronomasia, paronymous, patronymic, pseudonym, synonymous が入っている.最後に,古アイルランド語 ainm から moniker (name (humorously)) が英語に取り込まれた.

上記のように英単語にもギリシア語系の onoma が多く反映されているので,この最初の o が何であるのかは確かに気になるところである.『英語語源辞典』では,Gk ónoma の o- は語頭添加音 (prosthesis) ではないかとしているが,印欧語比較言語学ではまた別の議論が展開されている.それについては,明日の記事で.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2013-09-15 Sun

■ #1602. star の語根ネットワーク [etymology][indo-european][loan_word][cognate][word_family]

「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1]) で star の諸言語における同根語を挙げたが,今回は star と印欧語根を同じくする英単語群をさらに列挙したい.

ゲルマン語系からは,本来語の star が残っているにすぎない.印欧祖語で接尾辞つきの *stēr-lā- に由来するラテン語 stella からは,stellar, stellate, constellation などが入ったことは既述のとおりである.他にも,stellion (星状うろこを尾にもつトカゲ),stellify ([神話などで人を]星に変える)などがある.一方,印欧祖語の基底形 *əster- に由来するギリシア語の astēr やその派生形 astron からは,aster, asteriated, asterisk, asterism, asteroid, astral, astro- (ex. astrology, astronomer, astronomy); astraphobia, disaster などが英語に入った.ペルシャ語 sitareh (star) からは,固有名詞 Esther が借用された.

disaster と星が関係しているのに興味を覚えるかもしれない.中世の占星術では,惑星の運行が人の運命・運勢に決定的な影響を及ぼすものと考えられていた.幸運をもたらす惑星が近くにないとき,つまり dis- (away from) + aster (star) のとき,人は災難に遭うものと信じられたのである.

本ブログでの他の「語根ネットワーク」シリーズとしては,「#695. 語根 fer」 ([2011-03-23-1]), 「#1043. mind の語根ネットワーク」 ([2012-03-05-1]), 「#1124. 地を這う賤しくも謙虚な人間」 ([2012-05-25-1]),「#1557. mickle, much の語根ネットワーク」 ([2013-08-01-1]) を参照.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

・ 福島 治 編 『英語派生語語源辞典』 日本図書ライブ,1992年.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

2013-08-01 Thu

■ #1557. mickle, much の語根ネットワーク [etymology][indo-european][suffix][cognate][word_family]

「#564. Many a little makes a mickle」 ([2010-11-12-1]) と「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」 ([2013-03-07-1]) の記事で,現在では古風とされる「多量」を意味する mickle という語について述べた.現代英語の much に連なる古英語 myċel と同根であり,第2子音の変形,あるいは古ノルド語 mikill の借用を経て,中英語の主として中部・北部方言において /k/ をもつようになった形態である.中英語以降は,南部方言で普通だった much が優勢になり,mickle を追い出しつつ標準語へ入った.なお,上述の古英語 myċel と古ノルド語 mikill は,接尾辞付きのゲルマン祖語 *mik-ila- に遡る.

ゲルマン祖語よりもさらに遠く語源を遡ると,これらの「大きい,多い」を表わす語は,印欧祖語 *meg- にたどり着く.この語根から派生した語はおびただしく,その多くが様々な経路を通じて英語に入ってきている.

接尾辞付きの印欧祖語 *mag-no より発展したラテン語 magnus (great) に基づいた語で,英語に入ったものとしては,magnate, magnitude, magnum; magnanimous, magnific, magnificent, magnifico, magnify, magniloquent などがある.

比較級語尾をつけた印欧祖語 *mag-yos- (ラテン語 māior)からは,major, major-domo, majority, majuscule, mayor があり,それを名詞化した形態をもとに maestoso, majesty, maestro, magisterial, magistral, magistrate, master, mister, mistral, mistress も借用された.また,最上級語尾をつけた印欧祖語 *mag-samo- (ラテン語 maximus) からは,maxim, maximum が入っている.

女性語尾をつけた印欧祖語 *mag-ya- からは,ラテン語の女神 Maia が生まれており,英語としては may (《古》少女,娘)が同根である.

別の接尾辞をつけた印欧祖語 *meg-ə-(l-) は,ギリシア語を経由して,acromegaly, omega などのみならず,mega-, megalo- を接頭辞としてもつ多くの語が英語に入った.ギリシア語の最上級 megistos をもとにした語としては,almagest, Hermes Trismegistus が入っている.

サンスクリット語の同根の mahā-, mahat- からは,Mahabharata, maharajah, maharani, maharishi, mahatma, Mahayana, mahout が英語に伝わっている.

mickle, much の同根語については,スペースアルクの語源辞典も参照.他の語根のネットワークを扱った記事としては,「#695. 語根 fer」 ([2011-03-23-1]), 「#1043. mind の語根ネットワーク」 ([2012-03-05-1]), 「#1124. 地を這う賤しくも謙虚な人間」 ([2012-05-25-1]) を参照.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

2013-07-03 Wed

■ #1528. 右は善良で,左は邪悪 [ancrene_wisse][indo-european]

「#329. 印欧語の右と左」 ([2010-03-22-1]) の記事で,印欧語における右優位の思想について取り上げた.英語にも同じ伝統が脈々と受け継がれているが,13世紀に著わされた修道女の手引き書 Ancrene Wisse (AW) を読んでいて,左右の差が道徳的な意味づけをされている箇所に出会った.その箇所は,写本でいえば Cambridge, Corpus Christi College 402 の fol. 57r19 -- r24 に相当する箇所,AW, Part 4 の「誘惑」についての文章に現われる.Kubouchi and Ikegami のパラレルエディションより引用する(現代英語の拙訳を付した).

. . . ȝef ei seið wel oðer deð wel ; ne mahen ha nanes/weis

lokin þider wið riht ehe of god heorte . ah winkið o þ+

half & bihaldeð o luft ȝef þer is eawt to edwiten . oðer lad/liche

þiderward schuleð mið eiðer . Hwen ha ihereð þ+ god ;

skleatteð þe earen adun . ah þe luft aȝein þ+ uuel ; is eauer

wid open . . . .

. . . if anyone says well or does well, they cannot ever look thither with the right eye of good heart, but wink in that eye and see in the left if there is anything to criticise, or squint evilly thither with either. When they here anything good, they flop the ears down, but the left ear is ever wide open towards the evil.

ある人が褒められているのを聞くと,右目ではそれを認めるが,左目では逆にあら探しをしようとする悪者がいる.そのような者は,両耳をふさぎながら,実は左耳では悪に耳を傾けているのだ,という.

ここでは,riht ehe (right eye) に「正しい目」と「右目」の両義が掛けてあり,対する (þe) luft (the left (eye/ear)) は「邪心」に喩えられている.

文化人類学では,右と左の対立は,聖と俗,浄と穢などの宗教的二元論と深く関係しているとされる.古今東西,右を優位と考える文化は多いが,印欧語族文化はその典型の1つである.ローマの鳥占いでは,左側から鳥が飛べば凶とされたし,キリスト磔刑図では左側に悪しき盗人,右側に善き盗人が描かれる.上の引用もキリスト教に基づく道徳の文章だが,根源的な宗教的二元論とレトリックとしての左右対立が巧みに組み合わされている例といえるだろう.

・ Kubouchi, Tadao and Keiko Ikegami, eds. The Ancrene Wisse : A Four-Manuscript Parallel Text, Preface and Parts 1--4. Studies in English Medieval Language and Literature 7. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003.

2013-05-05 Sun

■ #1469. バルト=スラブ語派(印欧語族) [indo-european][family_tree][balto-slavic][slavic][indo-european_sub-family][map]

印欧語族の語派解説シリーズ (see indo-european_sub-family) の第6弾で,Baugh and Cable (30--32) により,バルト=スラブ語派 (Balto-Slavic or Balto-Slavonic) について解説する.

この語派は,ヨーロッパ東部の大域を覆う語派である.その名の示すとおりバルト語群 (the Baltic subfamily) とスラブ語群 (the Slavic subfamily) に大別されるが,互いに多くの共通の特徴を有しており,他の語派に比べて内部の近親性は高い.

バルト語群には,Old Prussian, Latvian, Lithuanian の3言語が属する.Old Prussian は17世紀にドイツ語によって置換され,現在では死語となっている.一方,Latvia はラトビア共和国の約200万人の言語,Lithuanian はリトアニア共和国の約300万人の言語として健在である.やや誇張して言われることだが,とりわけ Lithuanian は古い語法をよく保っており,リトアニアの農夫は単純な Sanskrit の語句を理解することすらできるという.

次に,スラブ語群に移ろう.スラブ語群の諸言語は7--8世紀まではおよそ一様だったと想定されている.スラブ語群に関する最も古い文献は,9世紀に兄弟宣教師 Cyril (827--69) と Methodius (825?--84) によって翻訳された聖書の一部と祈祷文に残されている.この言語は南スラブ語群に属し,Old Church Slavonic や Old Bulgarian として言及されるが,スラブ語群の共通の祖語にかなり近いとされる.中世から近代に至るまで正教会の言語として権威を保っていた.

スラブ語群は大きく East Slavic, West Slavic, South Slavic に3区分される.East Slavic に属する主要な言語は,Russian, Belorussian, Ukrainian である.Russian は約1億7500万人に話されている大言語で,ロシアの公用語,文学語である.Belorussian はベラルーシや隣接するポーランドの地域で約900万人よって話される言語である.Ukrainian はウクライナで約5000万人によって話されている大言語だが,国内では歴史的に威信のあるロシア語と競合しており,民族主義的な運動によりロシア語からの区別化が目指されている.

West Slavic には,4つの主要な言語が属する.Polish は語群内で最大の話者を有している.話者はポーランド国内の約3600万人にとどまらず,米国その他へ移民した約500万人以上をも含む.次に,Czech と Slovak はそれぞれ100万人,500万人ほどの話者を有し,互いに理解可能である.最後に,Sorbian はドイツの Dresden の北東部という限られた地方で10万人ほどによって話されている小さい言語である.

East Slavic と West Slavic は地理的に連続して分布しているが,South Slavic の地域はイタリック語派の Romanian や非印欧語族の Hungarian によって他のスラブ語派から分断されている.また,South Slavic は旧ユーゴスラビアの諸言語として,その分裂以降,相互に複雑な社会言語学的状況を呈している.South Slavic に属する主要な言語は Bulgarian, Serbian, Croatian, Slovene, Macedonian (古代マケドニア語と系統的に区別される現代マケドニア語)である.Bulgarian は歴史的にはバルカン半島の東部で話されていた言語で,その地が他民族に征服された後にもかえって征服者の言語を逆征服して生き残った言語である.日常語としての現代ブルガリア語はトルコ語からの多くの借用語を含んでいるが,文学語としての変種はロシア語に近い.Serbian と Croatian は互いに文字体系は異なっているものの言語的には同一であり,政治的分裂以前には Serbo-Croatian と一括して呼称されていた.さらに,政治・宗教・民族的な対立により,やはり言語的にはほぼ同一の Bosnian も区別されるようになってきた.Slovenia は,スロベニアの約150万人によって話されている.

スラブ語群の分布図は,Distribution of the Slavic languages in Europe を参照. *

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-05-03 Fri

■ #1467. イタリック語派(印欧語族) [indo-european][family_tree][italic][latin][indo-european_sub-family][map]

印欧語族の語派解説シリーズ (see indo-european_sub-family) の第5弾として,Baugh and Cable (28--30) と Fennell (28--29) により,広大なイタリック語派 (Italic Albanian) を取り上げる.

この語派で歴史上もっとも重要な言語は,いうまでもなくラテン語 (Latin) だが,ラテン語が歴史上に台頭してくる以前のイタリアにおける言語分布をさらっておこう.紀元前600年までは,西に非印欧語族の Etruscan,北西に不詳の Ligurian なる言語が行なわれていた.北東では Venetic,最南東では Messapian が話されており,これらは「#1457. アルバニア語派(印欧語族)」 ([2013-04-23-1]) で触れた Illyrian の親戚ともいわれる.南部とシチリアはギリシャ植民地でギリシャ語が話されていた.このような印欧語・非印欧語ののるつぼのなかで,Latium においてラテン語が勢力を伸ばしてきた.

ラテン語は厳密には Latin-Feliscan 語群の分派である.この語群と姉妹関係にあるのが,Oscan-Umbrian 語群で,前者は中南部の Samnium や南の半島部で,後者は Latium の北東部の限られた地域で行なわれていた.しかし,ラテン語の伸張により,これらの親戚諸言語は影を潜め,やがて置き換えられていった.ローマ帝国の拡大とともにラテン語はイタリア半島にとどまらず,Corsica と Sardinia の島を紀元前231年に,Spain を紀元前197年に,Provence を紀元前121年に,Dacia を紀元107年に植民地とし,ラテン語を広めた.そして,ブリテン島へラテン語が同様にして伝わったのも紀元1世紀のことだった.

ヨーロッパ各地へ拡散したラテン語は,異なる時代の異なる変種として持ち込まれたことに加え,現地の基層言語の影響もあって,独自の言語的発達を遂げることとなった.これらのラテン語から派生した言語群を Romance 諸語と呼んでいる.ガリアに根付いて発展したフランス語 (French) は,中世には Norman, Picard, Burgundian, Ile-de-France (Paris) 方言に分かれていたが,カぺー朝 (987--1328) の確立により,Ile-de-France (Paris) 方言が公用語,文学語として優勢となり,13世紀以降はこの方言が標準フランス語と同義になった.一方,フランス南部では langue d'oïl のフランス語とは一線を画す langue d'oc の Provançal が話されている.Provançal は,11世紀より文証されるが,とりわけ12--13世紀にトルバドゥールの言語として栄えた.しかし,以降,Provançal は北のフランス語に押され,現在では方言の地位に甘んじている.

イベリア半島では,スペイン語 (Spanish) とポルトガル語 (Portuguese) が比較的近い関係を保ちながら現在まで行なわれている.この2言語は後に南アメリカへ進出し,現代世界において非常に大きな役割を果たしている.特にスペイン語は,11世紀より文証されているが,現在,英語をしのいで世界第2位の母語話者人口を有する超大言語である([2010-05-29-1]の記事「#397. 母語話者数による世界トップ25言語」を参照).イタリア半島で行なわれてきたイタリア語 (Italian) は,話し言葉としてのラテン語が直接に受け継がれているとだけあって,他のロマンス語よりも長い歴史を保っている.イタリア語は10世紀から文証され,標準変種となった Florentine Italian により Dante (1265--1321), Petrarch (1304--74), Boccaccio (1313--75) が文学を著わし,ルネサンス期にはヨーロッパ中に威信を誇った.ルーマニア語 (Romanian) はロマンス諸語のなかでは最も東に位置するが,ローマ軍の駐屯地として長い間,ローマと関係を保った.最古の文献は16世紀と新しい.

上の2段落で述べたロマンス系主要6言語のほかにも,注記すべき言語・方言が存在する.イベリア北東部や Corsica にも分布する Catalan は多くの伝統文学をもつ.その他は,イベリア北西部の Galician,スイス南東部や Tyrol に行なわれる Rhaeto-Romanic 語群の Romansch,ベルギー南部で話される Walloon などを挙げておこう.

なお,上に挙げたロマンス諸語は,Cicero (106--43 B. C.) や Virgil (70--19 B. C.) の表わした Classical Latin からではなく,民衆の口語変種 Vulgar Latin から派生したものである.

イタリック語派の分布図は,Distribution of Romance languages in Europe を参照. *

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

2013-04-23 Tue

■ #1457. アルバニア語派(印欧語族) [indo-european][family_tree][albanian][map][indo-european_sub-family][contact][borrowing]

印欧語族の語派解説シリーズ (see indo-european_sub-family) の第4弾.今回は,Baugh and Cable (27--28) と Fennell (26) により,アルバニア語派 (Albanian) の解説をする.

アルバニア (Albania) はバルカン半島の西岸,ギリシャの北西に隣接する国である.アルバニア語はこの語派の唯一の構成員であり,主としてアルバニア国民300万人のほとんどに話されているが,他にもコソボ,マケドニア,ギリシャ,南イタリア,シチリア,トルコ,米国にも話者をもち,言語人口は総計750万人ほどと推計される.アルバニア語の方言は,首都 Tirana 付近を境に北部の Gheg と南部の Tosk(公用語)に大別されるが,近年は方言差は縮まってきているという.Ethnologue より,Albanian を参照.

この言語(語派)の歴史については,かつてギリシャ語派に誤って分類されていたほどであり,知られていることは多くない.というのは,最古のテキストが15世紀の聖書翻訳に遡るにすぎず,なおかつその時点ですでにラテン語,ギリシャ語,トルコ語,スラヴ諸語の語彙要素が多分に入り交じっているからだ.とりわけラテン語(やロマンス諸語)からの借用は語彙の過半数を占め,現代英語に比較されるほど,その混合の度合いは甚だしい.「#934. 借用の多い言語と少ない言語 (2)」 ([2011-11-17-1]) で話題にした通り,アルバニア語と英語は「借用に積極的な言語 "Mischsprachen" (混合語)」としての共通項がある.

古代にこの地域で話されていたイリュリア語 ( Illyrian) の後裔とする説もあるが,根拠には乏しい.

以上の通りアルバニア語(派)については多くの記述が見つからないのだが,本ブログでは言語接触等の観点からアルバニア語に何度か言及してきたので,そちらへの参照を示そう.「#934. 借用の多い言語と少ない言語 (2)」 ([2011-11-17-1]),「#1150. centum と satem」 ([2012-06-20-1]),「#1314. 言語圏」 ([2012-12-01-1]).

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

2013-04-20 Sat

■ #1454. ギリシャ語派(印欧語族) [indo-european][family_tree][hellenic][greek][map][indo-european_sub-family][diglossia][koine]

「#1447. インド語派(印欧語族)」 ([2013-04-13-1]) と「#1452. イラン語派(印欧語族)」 ([2013-04-18-1]) に続き,印欧語族の語派を紹介するシリーズの第3弾.今回は Baugh and Cable (26--27) を参照して,ギリシャ語派(Hellenic)を紹介する.

ギリシャ語派は,たいていの印欧語系統図では語派レベルの Hellenic 以下に Greek とあるのみで,より細かくは分岐していないことから,比較的孤立した語派であるといえる.歴史時代の曙より,エーゲ海地方は人種と言語のるつぼだった.レムノス島,キプロス島,クレタ島,ギリシャ本土,小アジアからは,印欧語族の碑文や非印欧語族の碑文が混在して見つかっており,複雑な多民族,多言語社会を形作っていたようだ.

紀元前2000年を過ぎた辺りから,このるつぼの中へ,ギリシャ語派の言語の担い手が北から侵入した.この侵入は何度かの波によって徐々に進み,各段階で異なる方言がもたらされたために,ギリシャ本土,エーゲ海の島々,小アジアの沿岸などで諸方言が細かく分布する結果となった.最古の文学上の傑作は,盲目詩人 Homer による紀元前8世紀頃と推定される Illiad と Odyssey である.ギリシャ語には5つの主要方言群が区別される.(1) Ionic 方言は,重要な下位方言である Attic を含むほか,小アジアやエーゲ海の島々に分布した.(2) Aeolic 方言は,北部と北東部に分布,(3) Arcadian-Cyprian 方言は,ペロポネソスとキプロス島に分布した.(4) Doric 方言は,後にペロポネソスの Arcadian を置き換えた.(5) Northwest 方言は,北中部と北西部に分布した.

このうちとりわけ重要なのは Attic 方言である.Attic はアテネの方言として栄え,建築,彫刻,科学,哲学,文学の言語として Pericles (495--29 B.C.) に用いられたほか,Æschulus, Euripides, Sophocles といった悲劇作家,喜劇作家 Aristophanes,歴史家 Herodotus, Thucydides, 雄弁家 Demosthenes,哲学者 Plato, Aristotle によっても用いられた.この威信ある Attic は,4世紀以降,ギリシャ語諸方言の上に君臨する koiné として隆盛を極め,Alexander 大王 (336--23 B.C.) の征服により同方言は小アジア,シリア,メソポタミア,エジプトにおいても国際共通語として根付いた(koiné については,[2013-02-16-1]の記事「#1391. lingua franca (4)」を参照).新約聖書の言語として,また東ローマ帝国のビザンチン文学の言語としても重要である.

現代のギリシャ語諸方言は,上記 koiné の方言化したものである.現在,ギリシャ語は,自然発達した通俗体 (demotic or Romaic) と古代ギリシャ語に範を取った文語体 (Katharevusa) のどちらを公用とするかを巡る社会言語学的な問題を抱えている.

古代ギリシャ語は,英語にも直接,間接に多くの借用語を提供してきた言語であり,現在でも neo-classical compounds (とりわけ科学の分野)や接頭辞,接尾辞を供給し続けている重要な言語である.greek の各記事を参照.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-04-18 Thu

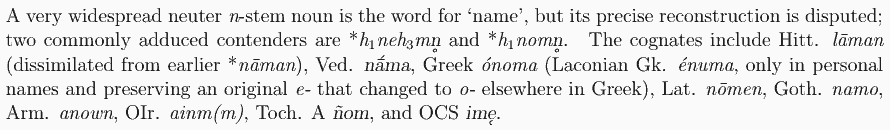

■ #1452. イラン語派(印欧語族) [indo-european][family_tree][iranian][map][indo-european_sub-family]

「#1447. インド語派(印欧語族)」 ([2013-04-13-1]) に引き続き,今回はインド語派 (Indian) と親近の関係にあるイラン語派 (Iranian) を取り上げる.Baugh and Cable (24--25) より.

イラン語派は,インド北西部からイラン高原にかけて分布する重要な語派である.インド語派と分かれてからは,遠く南ロシアや中国中部まで分布を広げた.この地域は早くからセム系諸語の影響を受けており,初期の文献の多くはセム系の文字で書かれている.現存する最も古いイラン語派のテキストに表わされている言語は,東の Avestan と西の Old Persian である.東のアベスタ語は,ゾロアスター教の聖典 the Avesta (アベスタ教典)の言語である.この言語は古くは Zend と呼ばれることもあったが,正確には Zend は後に著わされたアベスタ教典の注解書の言語を指すため,現在ではあまり用いられない.アベスタ教典は,the Gathas (ガーサー)と呼ばれる聖歌の部分と,聖歌,伝説,祈祷,法規を含む the Avesta 本体に分かれ,前者の言語のほうが数百年古く,紀元前1000年ほどに遡るとされる.この時間的な差により,アベスタ教典を構成する両部分の言語的な差も大きい.アヴェスタ語の印欧語比較言語学上の重要性は,「百」を表わす satem という語に関係する.この話題に関しては,##100,101,109,1150 の各記事,とりわけ「#1150. centum と satem」 ([2012-06-20-1]) を参照.

一方,西の Old Persian はすべて楔形文字の碑文として残っており,多くが Darius (522--486 B.C.) やXerxes (486--66 B.C.) の武勲をたたえるものである.最も長大なテキストは,Persian, Assyrian, Elamite の3言語で楔形文字により彫られた記録で,Kirmanshah 近くの山腹で見つかっている.

Old Persian の後継が Middle Iranian あるいは Pahlavi と呼ばれる言語で,ササン朝 (226--652) の公用語として機能した.これが,後に Persian あるいは Farsi と呼ばれる言語へ発展し,9世紀以降文化と文学の言語として影響力を誇ることになる.ペルシャ叙事詩の傑作 Shahnamah もこの言語で書かれている.ペルシャ語はアラビア語の影響を強く受けており,語彙などは半ばアラビア語である.

現在では,ペルシャ語と平行して,およそ似通った幾多の言語が広大な地域で行なわれている.東はアフガニスタンやパキスタンの Pashto (Afghan), Baluchi が,西はクルジスタンの Kurdish などが知られる.他にも多数の言語,方言がパミール高原,カスピ海沿岸,カフカスの谷に分布している.以下の地図の大半の地域を覆っていると考えられる.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-04-13 Sat

■ #1447. インド語派(印欧語族) [indo-european][family_tree][indian][sanskrit][indo-european_sub-family][buddhism]

印欧語族 (the Indo-European family) は複数の語派に分かれるが,各語派について解説を加える記事を少しずつ書いてゆきたい.今回は,インド語派 (Indian) について Baugh and Cable (23--24) の記述に基づいて解説する.「#50. インドヨーロッパ語族の系統図をお遊びで」 ([2009-06-17-1]) ,「#455. インドヨーロッパ語族の系統図(日本語版)」 ([2010-07-26-1]) あるいは「#1146. インドヨーロッパ語族の系統図(Fortson版)」 ([2012-06-16-1]) の系統図などを参照しながら,以下の文章をどうぞ.

印欧語族の現存する最古の文学テキストはインド語派の言語で書かれたものであり,このことは印欧語比較言語学におけるこの語派の重要性を揺るぎないものとしている.この最古のテキストとは,インド最古の宗教文学でバラモンの根本聖典である the Vedas (ベーダ)である.ベーダは,Rig-Veda 「リグベーダ」,Sama-Veda 「サーマベーダ」, Yajur-Veda 「ヤジュルべーダ」, Atharva-Veda 「アタルバベーダ」の4つの部分からなり,賛美歌を集めた Rig-Veda が最古のものである.これらの書は,長いあいだ口承で語り継がれてきたもので,ずっと後になってから書き取られたものであるため,そこに表されている言語の年代を推定することは難しいが,Rig-Veda の言語は紀元前1500年ほどに遡るとされる.この言語は Sanskrit あるいは Vedic Sanskrit と呼ばれており,儀式や神学の注釈書 (the Brahmanas),隠者の瞑想書 (the Aranyakas),哲学的思索書 (the Upanishads),奥義書 (the Sutras) などの散文テキストにも現れる.

後になって,Sanskrit は宗教書以外へも使用範囲を広げた.紀元前4世紀に出た Panini によって言語が記述され規範化されると,the Mahabharata と the Ramayana を双璧とする数々のインド文学が生まれた.この段階の Sanskrit は,Classical Sanskrit と呼ばれる.話し言葉としては早くに死語となったが,ヨーロッパにおいて長らくラテン語が担っていたのに相当する地位を保持し続けた.Classical Sanskrit は現在でも洗練された学識の言語としてみなされている.

一方,Sanskrit と並存する形で,古代・中世を通じて多数の方言が口語として行われていた.これらの言語は Prakrits と総称されるが,そのなかには紀元前6世紀半ばの仏教の言語 Pāli のように,書き言葉の地位を得たものもあった.これらの Prakrits から,現在のインド,パキスタン,バングラデシュで行われている Hindi, Urdu, Bengali, Punjabi, Marathi などの各言語が発展した.現在,これらの言語の話者数は推計6億人といわれ,全体として巨大な語派を形成している([2010-05-29-1]の記事「#397. 母語話者数による世界トップ25言語」を参照).Hindi と Urdu はともに,インド北部で4世紀のあいだ lingua franca ([2013-02-16-1]の記事「#1391. lingua franca (4)」を参照)として機能していた Hindustani から派生したものであり,互いに方言とみなすこともできる.しかし,後者は歴史的にペルシア語やアラビア語からの影響が強く,前者とは使用している文字体系も異なる.

なお,ジプシーの言語 Romany は5世紀ごろの北西インドの方言にさかのぼるが,後にその話者とともにペルシャを抜け,アルメニアに入り,ヨーロッパやアメリカへと渡った.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-12-26 Wed

■ #1339. インドヨーロッパ語族の系統図(上下反転版) [indo-european][family_tree][historiography]

本ブログでは,印欧語族の系統図をいくつかの形で示してきた.

・ [2009-06-17-1]: 「#50. インドヨーロッパ語族の系統図をお遊びで」(Flash版)

・ [2010-07-26-1]: 「#455. インドヨーロッパ語族の系統図(日本語版)」(Flash版)

・ [2012-06-16-1]: 「#1146. インドヨーロッパ語族の系統図(Fortson版)」

今回は,寺澤・川崎 (2--3) の印欧語族系統図を参照した上で,2種類の版を作成してみた.いずれも横長の系統図だが,1つ目は印欧祖語が上に来る通常のタイプ,2つ目は印欧祖語が下に来る通常のタイプである(それぞれ下図をクリックすると拡大版を表示できる).

系統図は系統樹とも呼ばれるが,本来の木は,当然のことながら,下が根で上が梢である.しかし,系統関係を示す系統樹においては,ほとんどの場合,上下が反転しており,上が根で下が梢である.これは,上から下へ時間が流れて行くという我々の時間についての直感に合うために採用されているわけだが,ある意味では歴史的な見方に反している.歴史をみる場合,現在を起点にして過去へ遡って行くというのが自然な動機づけではないだろうか.現在の物事の起源は何かと問うて過去を振り返るのが,歴史に対する関心というものではないだろうか.また,このようにして過去へ遡及してゆくとき,ビッグバンのような宇宙史規模の時間の幅を念頭におくのでない限り,終着点は想定されず,さらなる過去へと常に開かれている.この歴史観や時間観は,現在を一応の終着点とみなす通常の系統図が前提とする歴史観や時間観とはおおいに異なる.

上に述べた系統図の上下を反転させるという発想と意義は,時間遡及的な英語史を著わした Strang に負っている.印欧語族の見え方も変わってくるのではないか.関連して,「#253. 英語史記述の二つの方法」 ([2010-01-05-1]) を参照.

・ 寺澤 芳雄,川崎 潔 編 『英語史総合年表?英語史・英語学史・英米文学史・外面史?』 研究社,1993年.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2012-11-30 Fri

■ #1313. どのくらい古い時代まで言語を遡ることができるか [family_tree][comparative_linguistics][typology][origin_of_language][reconstruction][linguistic_area][indo-european][world_languages]

言語学では,言語の過去の姿を復元する営みを続けてきた.かつての言語がどのような姿だったのか,諸言語はどのように関係していたか.過去の言語資料が残っている場合には,直接その段階にまで遡ることができるが,そうでない場合には理論的な方法で推測するよりほかない.

これまでに3つの理論的な手法が提案されてきた.(1) 19世紀に発展した比較言語学 (comparative_linguistics) による再建 (reconstruction),(2) 言語圏 (linguistic area) における言語的類似性の同定,(3) 一般的な類似性に基づく推測,である.(1), (2), (3) の順に,遡ることができるとされる時間の幅は大きくなってゆくが,理論的な基盤は弱い.Aitchison (166) より,関連する言及を引用しよう.

Comparing relatives --- comparing languages which are descended from a common 'parent' --- is the oldest and most reliable method, but it cannot go back very far: 10,000 years is usually considered its maximum useful range. Comparing areas --- comparing similar constructions across geographical space --- is a newer method which may potentially lead back 30,000 years or more. Comparing resemblances --- comparing words which resemble one another --- is a highly controversial new method: according to its advocates, it leads back to the origin of language.

比較言語学の系統樹モデルでたどり着き得る極限はせいぜい1万年だというが,これすら過大評価かもしれない.印欧語族でいえば,仮により古くまで遡らせる Renfrew の説([2012-05-18-1]の記事「#1117. 印欧祖語の故地は Anatolia か?」を参照)を採るとしても,8500年程度だ(Nostratic 大語族という構想はあるが疑問視する向きも多い;nostratic の記事を参照).再建の手法は,理論的に研ぎすまされてきた2世紀近くの歴史があり,信頼をおける.

2つ目,言語圏の考え方は地理的に言語間の類似性をとらえる観点であり,言語項目の借用の分布を利用する方法である.例えば,インドの諸言語では,語族をまたいでそり舌音 (retroflex) が行なわれている.比較的借用されにくい特徴や珍しい特徴が地理的に偏在している場合には,言語圏を想定することは理に適っている.系統樹モデルに対抗する波状モデル (wave_theory) に基づく観点といってよいだろう.

最近,Johanna Nicholas が "population typology" という名のもとに,新しい言語圏の理論を提起している.人類の歴史的な人口移動はアフリカを基点として主に西から東への移動だったが,それと呼応するかのように一群の言語項目が西から東にかけて特徴的な分布を示すことがわかってきた.例えば,inclusive we と exclusive we の対立,名詞複数標識の中和,所有物の譲渡の可否による所有表現の差異などは,東へ行けば行くほど,それらを示す言語の割合は高まるという.もし Nicholas の理論が示唆するように,人類の移動と特定の言語項目の分布とが本当に関連づけられるのだとすれば,人類の移動の歴史に匹敵する古さまで言語を遡ることができることになる.そうすれば,数万年という幅が視野に入ってくる.予想されるとおり,この理論は広く受け入れられているわけではないが,大きく言語の歴史を遡るための1つの新機軸ではある.この理論に関する興味深い案内としては,Aitchison (169--72) を参照.

3つ目は,まったく異なる諸言語間に偶然の一致を多く見いだすという手法(というよりは幸運)である.例えば,原義として「指」を意味していたと想定される tik という形態素が,一見すると関連のない多くの言語に現われるという事実が指摘されている.そして,この起源は10万年前に遡り得るというのである.しかし,これは単なる偶然として片付けるべきもので,歴史言語学の理論としてはほとんど受け入れられていない.

比較言語学で最もよく研究されている印欧語族においてすら,正確な再建の作業は困難を伴う.population typology も,うまくいったとしても,特定の言語項目の大まかな再建にとどまらざるをえないだろう.現時点の持ち駒では,遡れる時間の幅は,大目に見て1万年弱というところではないか.

・ Aitchison, Jean. The Seeds of Speech: Language Origin and Evolution. Cambridge: CUP, 1996.

2012-10-20 Sat

■ #1272. William Jones 以前の語族観 (2) [indo-european][family_tree][comparative_linguistics][history_of_linguistics][jones][hydronymy]

[2011-02-14-1]の記事に引き続き,Sir William Jones 以前の「印欧語比較言語学」的な研究や知見について,Robins の主として pp. 192--94 を参考にして,言及を付け加えたい.

Jones がヨーロッパ諸言語と Sanskrit との関係を明確に指摘したことは言語学史上きわめて重要な出来事だったが,それ以前にも同趣旨の指摘がないわけではなかった.ヨーロッパにおける Sanskrit への最初の言及は,16世紀末,イタリアの Filippo Sassetti に遡る.彼は,Sanskrit と Italian の語彙における類似を記録している.その後,ドイツの B. Schulze やフランスの Père Coeurdoux なる人物も Sanskrit とヨーロッパ諸言語の類似に気付いていた.

Sanskrit は別として,ヨーロッパ諸言語について語族の考え方に接近していた学者は16世紀より存在した.フランスの J. J. Scaliger (1540--1609) は,従来から抱かれていた Hebrew > Greek > Latin の直線的な発展の関係を廃し,その相互関係については不明としながらも11の語派を設定し,語族の考え方に近づいていた.Indo-European と Finno-Ugrian を混在させるなど,現代の観点からは妙な区分ではあったが,言語学史上,注目すべきアイデアをもっていたとして評価できる.

17世紀には,2人のスウェーデン人が別の注目すべき観察をおこなっている.G. Stiernhielm (1598--1672) は,相変わらず Hebrew をすべての言語の起源としながらも,聖書訳を通じて Latin と Gothic の類縁に気付いた.A. Jäger は,祖語に相当する言語がヨーロッパやアジアの一部へ拡散しながら,それぞれの語派へと発展したという,現代的な考え方に到達していた.彼は,祖語そのものは現存していないことにも気付いており,優れた勘を備えていたといわざるを得ない.

17世紀後半には,ドイツの Leibniz (1646--1716) が,ヨーロッパの諸言語を南北に2分する語族観を抱いた.この区分自体は正確ではないが,彼の歴史言語学の方法論は注目に値する.地名や河川名の分布を根拠に,言語(話者)の置換を想定したのである.この観点から Basque の地理的な孤立にも言及しており,発想はきわめて新しかった.

このように,Jones 以前にも,後の語族や比較言語学の考え方を匂わせる予兆はいくつも存在した.したがって,[2010-02-03-1]の記事「#282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘」で挙げた Jones の功績は,厳密にいえば,いずれも彼のみに帰せられるものではなく,多分に誇張も交じっている.しかし,最も重要な点は,Jones 以前のいくつかの指摘が,いかに現代の視点からは注目すべきものであっても,当時としては孤立的,断片的であり,言語学史上の大きな流れにつながらなかったことである (Robins 168--69) .探検,貿易,植民により世界,世界観,言語観が広がり,言語への関心が熟しつつあった18世紀末というタイミングこそが,Jones を言語学史上の英雄に押し上げたのである.

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow