2012-08-26 Sun

■ #1217. wheel と reduplication [etymology][indo-european][reduplication]

[2009-10-10-1]の記事「#166. cyclone とグリムの法則」で,ギリシア借用語 cycle や cyclone が英語 wheel とともに,印欧祖語 *kwelo-s に遡ることを確認した.cycle のほか,OE hweohl, Vedic Sanskrit cacrám, Tocharian A kukäl "chariot", Hittite kugullaš "ring-shaped bread, donut" などでは,語根の頭にある子音が繰り返され,母音とともに新しい音節が語頭に付加されているのがわかる.語根に対して reduplication (重複)が適用されている典型例である.この重複形自体は *kwe-kwl-o- "wheel" として再建されている.

Fortson (117) によれば,reduplication に強意や感情を付加する力があり,*kwe-kwl-o- は当時の人々をあっと言わせたであろう,くるくる回る道具の出現に伴う感嘆と好奇を雄弁に語っているのではないかという.reduplication は,[2009-07-02-1]の記事「#65. 英語における reduplication」でも述べたように,擬音語とも関連が深い.「くるくる」「ころころ」回転する車輪には,発明に伴う感動と強意とが相俟って,reduplication が確かにふさわしいように思える.

印欧祖語の話者が車輪をもっていたことは,「こしき」「車軸」「くびき」「ながえ」「車輪つき乗り物」「車輪つき乗り物で運ぶ」に対応する語がともに再建され,多くの娘言語にその対応語が見られることからも確実である (Fortson 36) .

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2012-07-06 Fri

■ #1166. 副詞派生接尾辞 -ly の発達の謎 [adverb][flat_adverb][suffix][indo-european][inflection][drift][-ly]

Fortson (132--33) によれば,印欧祖語には,英語の -ly に相当するような,形容詞から副詞を派生させる専門の語尾は存在しなかった.むしろ,名詞や形容詞の屈折形を用いることで,副詞的な機能を得ており,この方法はすべての娘言語で広く見られる.しかし,このようにして派生された副詞は比較的新しいものであり,印欧祖語にまで遡るものはきわめて少ないという.形容詞から副詞的機能を生み出す屈折形の典型は中性の主格・対格の単数であり,例えば「大きな」に対する「大きく,大いに」は印欧祖語で *meĝh2 が再建されている.これは,Hitt. mēk, Ved. máhi, Gk. méga, ON mjǫok に相当する.古英語でも,形容詞を中性対格単数に屈折させた efen "even", full "full", (ge)fyrn "ancient", gehwǣde "little", genōg "enough", hēah "high", lȳtel "little" は副詞として機能する (Campbell 276) .

この典型から外れたものとして,ほかにも,主格から作られた Lat. rursus "back(wards)",奪格から作られた Lat. meritō "deservedly",具格から作られた Lat. quī "how" などがあり,古英語でも,属格を用いる ealles "entirely", micles "much",与格を用いる ǣne "alone", lȳtle "little" などがある (Campbell 276) .取り得る格形は様々だが,印欧諸語における形容詞由来の副詞は,基本的に屈折による形成と考えられる.

この伝統的な副詞派生はゲルマン諸語にも継承された.屈折が多少なりとも水平化し,主格などとの形態的な区別がつけられなくなった後でも,特別な処置は施されず,「形容詞=副詞」体制で持ちこたえた.英語においては flat adverb がその例である.しかし,英語では,flat adverb とは別に,形容詞と副詞を形態的に区別せんとばかりに -ly が発達してきた.したがって,英語は,この点でゲルマン諸語のなかでは特異な振る舞いを示しているように思われる.

ただし,ゲルマン語派の外を見れば,[2012-03-01-1]の記事「#1039. 「心」と -ment」で取り上げたように,ロマンス語派でも副詞派生接尾辞は発達している.したがって,英語が特異であると断定することは必ずしもできないかもしれない.

関連して,Killie (119) は,英語の現在分詞形容詞が -ly を取るようになった歴史的経緯を調査した論文の冒頭で,英語のこの振る舞いを,ノルウェー語,スウェーデン語,ドイツ語などには見られない特異な現象であると示唆している.しかし,なぜ英語で -ly のような副詞派生接尾辞が発達したのかについては,その論文でも触れられていない.ただし,Killie (127) は,英語史上の一種の drift としての "adverbialization process" に言及しており,-ly 副詞の発達はその一環であると理解しているようだ.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.

・ Killie, Kristin. "The Spread of -ly to Present Participles." Advances in English Historical Linguistics. Ed. Jacek Fisiak and Marcin Krygier. Mouton de Gruyter: Berlin and New York: 1998. 119--34.

2012-07-02 Mon

■ #1162. もう1つの比較級接尾辞 -ther [comparison][suffix][etymology][indo-european][rhotacism][double_comparative][comparison]

Fortson (121--22) によれば,印欧祖語には形容詞の比較級を示す接辞には2種類あった.*-iōs と *-tero- である.前者の子音は,ゲルマン祖語で有声化して *z (*-izon-) となり,さらに rhotacism により古英語,古サクソン語,古高地ドイツ語,古ノルド語では r へ発展した.古英語では男性単数主格の接辞形は -ra である.これが,現代英語の -er へと発展してきた.ラテン語の形容詞比較級接尾辞 -ior やギリシア語の対応する -iōn も同根である.

印欧祖語 *-tero- のほうは,元来,比較級の接辞ではなかった.2つで対をなすもののうち,一方を他方と区別するための接辞であり,the one . . . the other . . . を含意した.例えば,英語 dexterous, sinister の借用元であるラテン語 dexter 「右」, sinister 「左」にそれぞれ含まれる -ter 接尾辞が,その含意を示す典型的な例だろう.語幹の意味はそれぞれはっきりしないが,dexter- は一説によれば「より良い」と解釈できるという([2010-03-22-1]の記事「#329. 印欧語の右と左」を参照).*-tero- は,英語ではグリムの法則を経て -ther に相当する.other, either, neither, whether などを見れば,「2つのものの一方」という原義がよく反映されているのが分かるだろう.類似する用法は,現代英語では絶対比較級 (absolute comparative) として認められる (ex. the upper class, a higher class hotel, the younger generation) .

*-tero- に由来する接辞は,印欧諸語で,一般に比較級を表わす接辞へと発展した.英語 after は of "away from" の比較級であり,nether (地下の)は「より低い」ほどを意味する (cf. the Netherlands) .ギリシア語に由来する presbyter (長老;司祭)は,"one who comes earlier" ほどの原義である(priest は後期ラテン語から古英語に入った短縮形).後期ラテン語 dēteriōrātus を借用した deteriorate は,dē "down" に比較級接辞 -ter を付加し,それにさらに別の比較級接辞 -ior を付加した,二重比較級 (double comparative) に由来する.

farther と further については,[2012-05-08-1]の記事「#1107. farther and further」で,far と forth の比較級の形態的な混同という説明を与えたが,語源的には far + -ther とも解される.2つの説明は必ずしも矛盾するわけではなく,th が forth にも -ther にも含まれているという点を指摘しておくことが重要だろう.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2012-06-21 Thu

■ #1151. 多くの謎を解き明かす軟口蓋唇音 [indo-european][comparative_linguistics][phonetics][etymology][assimilation][labiovelar]

昨日の記事「#1150. centum と satem」 ([2012-06-20-1]) で,印欧祖語に labiovelar (軟口蓋唇音)があったことに触れた.[k, g] のような軟口蓋音を調音する際に,同時に唇を丸めて出す音である.表記としては [kw, gw] などと示すのが通例である.2カ所の調音器官を同時に用いる独特な音であるため,調音にも聴解にもより簡便な,単なる唇音あるいは単なる軟口蓋音へと発達することも多い.異なる言語の同根語 (cognate) どうしの間で,/k, g/ が /w, b/ などに対応することになるわけだから,軟口蓋唇音は,大きな差を生み出しうる原因である.

例えば,フランス語の疑問詞に見られる語頭子音 [k] (ex. que, qui, quoi) に対して,英語の疑問詞に見られる語頭子音 [w] (ex. what, who) は音声的には著しく異なっているように見えるが,印欧祖語 *kw を想定すれば,同根語の対応がよく理解できる.英語本来語の名詞 cow (ウシ)とラテン語由来の形容詞 bovine (ウシ属の)の語頭子音の著しい差異も,PIE *gwōus を想定することで,意外と小さく見えてくる(この語の究極の語源については,『英語語源辞典』 pp. 1647--48 が詳しい).

音声環境によって [g] と [w] が非常に似ているということは,私も身近に体験したことがある.娘が幼児期に「レッグ・ウォーマー」を「レッグ・ゴーマー」と覚えてしまったという例がある.[regg(u) woːmaː] が [reggu goːmaː] と受け取られたのだろう.3拍目と4拍目の境に現われる軟口蓋唇音が,誤解の原因である.

子供の言い違え,聞き違いということでいえば,最近の次男による作品として「トイレット・テーパー」がある.トイレッ「ト」の [t] により,次に来るはずの [p] が調音点の同化(進行同化)を受けて [t] となったものと考えられる.これを聞いたときに頭をよぎったのは,[2009-07-26-1]の記事「#90. taper と paper」である.その記事では,同化 (assimilation) ではなくむしろ異化 (dissimilation) が説明原理だったわけだが・・・.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

(後記 2022/10/02(Sun):この話題は 2022/05/01 に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「#335. cow と beef と butter が同語根って冗談ですか?」として取り上げました.以下よりどうぞ.)

2012-06-20 Wed

■ #1150. centum と satem [indo-european][comparative_linguistics][phonetics][palatalisation]

[2009-08-05-1]の記事「#100. hundred と印欧語比較言語学」で,印欧諸語を大きく2分する伝統的な方法として,「百」を表わすラテン語 (Latin) centum とアベスタ語 (Avestan) satem とで代表させる区分を見た.この区分は,Tocharian の帰属を巡る謎 ([2009-08-06-1], [2009-08-14-1]) や印欧語の故郷を巡る「ブナ問題」 ([2011-01-20-1]) などでも前提とされており,印欧語比較言語学では非常に重要なものとされてきた(この区分に関連する話題は,centum satem の各記事を参照).

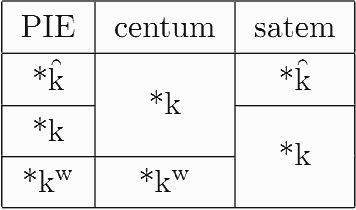

しかし,この2分法は,これまで前提とされてきたほど必ずしも妥当ではないということがわかってきている.この状況を理解するためには,まず centum と satem の2分法の根拠を理解しなければならない.Fortson (53--54) によると,印欧祖語の軟口蓋閉鎖音には調音点により3系列が区別されていたとされる.無声音 k でいえば,plain *k, labiovelar *kw, palatal * の3系列である.この3系列は,後のほとんどの印欧諸語において2系列へ再編成された.再編成には2通りあり,*

の3系列である.この3系列は,後のほとんどの印欧諸語において2系列へ再編成された.再編成には2通りあり,* が *k へ吸収された場合(centum 系)と,*kw が *k へ吸収された場合(satem 系)とがあった.結果として,前者では k, g, gh に対して kw, gw, gwh が,後者では k, g, gh に対して

が *k へ吸収された場合(centum 系)と,*kw が *k へ吸収された場合(satem 系)とがあった.結果として,前者では k, g, gh に対して kw, gw, gwh が,後者では k, g, gh に対して  ,

,  ,

,  h が区別されたことになる.PIE *

h が区別されたことになる.PIE * に注目すれば,前者の再編成では典型的に k へ吸収されたが,後者の再編成では典型的に破擦音 /ʦ, ʧ/ や摩擦音 /s, ʃ/ へ変化した.こうして,「百」を表わす PIE

に注目すれば,前者の再編成では典型的に k へ吸収されたが,後者の再編成では典型的に破擦音 /ʦ, ʧ/ や摩擦音 /s, ʃ/ へ変化した.こうして,「百」を表わす PIE  は,諸言語で centum 系か satem 系へと分化していったのである.k を代表として,再編成の様子を図式化すると以下のようになる.

は,諸言語で centum 系か satem 系へと分化していったのである.k を代表として,再編成の様子を図式化すると以下のようになる.

この2分法は全般的に見れば,非常にうまく印欧諸語の地理的な東西差を説明することができる.centum グループの語派 (Greek, Italic, Celtic, Germanic) は地理的に西に分布しており,satem グループの語派 (Indo-Iranian, Armenian, Balto-Slavic) は東に分布している.しかし,20世紀になって発見された Tocharian は印欧語の分布としては極東に位置するにもかかわらず,plain, labiovelar, palatal の3系列が保たれており,強いていえば centum 系の言語である.同様に,Anatolia 語派の Luvian にも3系列の区別が認められる.また,Balto-Slavic の諸語は一般的に satem 系とされるが,語によっては centum 系の子音を示すものも多い.Albanian は satem 系の言語だが,centum 系諸言語の地域に囲まれているという不可解な事実もある.

このような事実を見ると,印欧祖語の軟口蓋閉鎖音系列の歴史的な変化は,少なくとも部分的には,独立して生じたのではないかという可能性が濃厚になってくる.現在では,centum と satem による2分法は,かつてのように,印欧諸語の絶対的な区分とはみなされなくなってきている.とはいっても,便利な区分には違いなく,今後も言及され続けてゆくだろう.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2012-06-17 Sun

■ #1147. 印欧諸語の音韻対応表 [indo-european][phonetics][grimms_law]

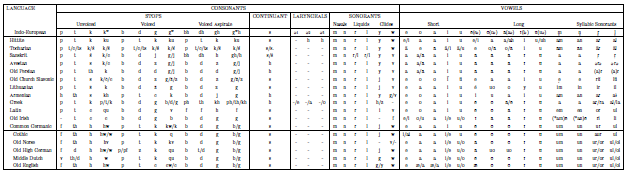

印欧諸語(主要な古語)の音韻対応の一覧表があると便利だと思い,Watkins (146--47) の表を再現してみた.語頭音節の最初の子音と母音についての対応表であり,あくまで簡便なものである.なお,Germanic 諸語については mutation は考慮されていない.

横長の表なので,以下の縮小画像をクリックして,PDF版で拡大しながらご覧ください.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

2012-06-16 Sat

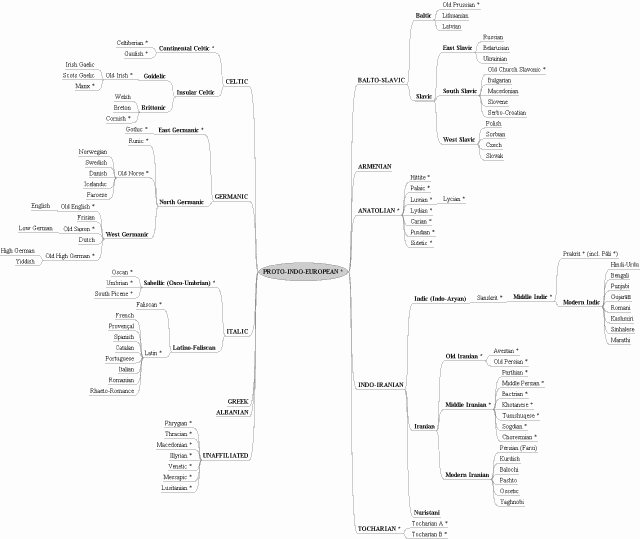

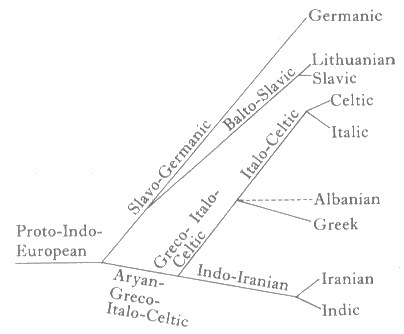

■ #1146. インドヨーロッパ語族の系統図(Fortson版) [indo-european][family_tree][flash]

印欧語族の系統図や地図については,本ブログでも何度か触れてきた.

・ [2009-06-17-1]: 「#50. インドヨーロッパ語族の系統図をお遊びで」(Flash版)

・ [2010-07-26-1]: 「#455. インドヨーロッパ語族の系統図(日本語版)」(Flash版)

・ [2012-05-19-1]: 「#1118. Schleicher の系統樹説」

・ [2012-05-30-1]: 「#1129. 印欧祖語の分岐は紀元前5800--7800年?」

・ [2011-04-12-1]: 「#715. Britannica Online で参照できる言語地図」.特に現代における印欧諸語の地理的分布については Approximate locations of Indo-European languages in contemporary Eurasia を参照. *

上記に加えて,今回,新たに Fortson (10) の系統図を3種類の方法で再現してみる.もとより網羅的ではないが,これまでの系統図に比べれば詳しい.* 印のあるものは,死語,あるいは現代語の古い段階を表わす.

複数の印欧語系統図を示す意義は,研究者ごとに諸言語の分類や図の描き方の異なる点を強調することにより,言語の系統というものが絶対的なものではないことを確認する点にある.この点については,「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」 ([2011-07-13-1]) や「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]) も参照.

・ PNG画像版の系統図(=以下の画像の拡大版)

・ ノードを開閉できるFLASH版の系統図

・ ノードを開閉できるHTML版のリスト型系統図

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2012-06-05 Tue

■ #1135. 印欧祖語の文法性の起源 [gender][indo-european][hittite]

標記の問題は,多くの人が関心をもつ問題である.[2010-08-27-1]の記事「#487. 主な印欧諸語の文法性」でみたように,現代英語や少数の言語は例外として,印欧諸語の大部分が文法的な性 (grammatical gender) の体系を保持している.この自然性 (natural gender) とは一致しない,不合理にみえる名詞の分類法はいったいどのような動機づけで発生したのだろうか.諸説紛々としているが,1つの説として Szemerényi (155--57) の論に耳を傾けよう.

再建された形態論に従えば,印欧祖語には男性 (masculine) ,女性 (feminine) ,中性 (neuter) の3性があったとされる.この3性体系は,Balto-Slavic や Germanic を中心に多く保持されているが,中性名詞が男性と女性へ割り振られて2性体系へと再編成された言語も,Lithuanian やロマンス諸語など,少なくない.

さて,印欧祖語の3性体系は,その前段階として想定される共性 (common) と中性 (neuter) の2性体系から分化・発達したものと考えられる.というのは,古代の屈折クラスでは,男性と女性とは類似した屈折要素を示しているが (ex. patēr, mētēr; see also ##698,699) ,中性はそれらと対立していたからである.印欧祖語の段階ではすでに,共性から分化する形で女性が確立していたと考えてよいが,共性と中性の2性体系が前段階にあったという仮説には一理ある.

共性から女性が分化・発達したのはなぜかという問題についても百家争鳴だが,伝統的な見解によれば,たまたま特定の音形をもっていた「女性」などを意味する語の形態がモデルとなり,そこに含まれる母音などが,他の名詞においても女性名詞を標示するものとして機能するようになったのではないかといわれる.

では,原初の共生と中性の2性システムが,そもそも最初に生じたのはなぜだろうか.Meillet の見解はこうである.印欧祖語では,いくつかの重要な概念に対して,有生的 (animate) なとらえ方と無生的 (inanimate) なとらえ方の2種類が区別されており,それぞれに異なる形態が割り当てられていた.例えば,「火」はラテン語では ignis だが,ギリシア語には,まったく異なる語根を反映する pûr がある.同様に,「水」はラテン語 aqua に対してギリシア語 húdōr がある,等々.森羅万象を有生に見立てるか,無生に見立てるかという世界観に基づいて,共性と中性という2性体系が生じたということではないか.

なお,文証される印欧語として最も古い Hittite は,共性と中性の2性体系である.これほど古い段階の印欧語が2性体系だったということは,印欧祖語の性体系の議論にも大きな影響を及ぼす.Hittite の2性体系は,印欧祖語の3性体系から女性が失われた結果を示すのか,あるいは印欧祖語がいまだ2性体系だった早い時代に分岐したことを示すのか.比較言語学のミステリーである.

・ Szemerényi, Oswald J. L. Introduction to Indo-European Linguistics. Trans. from Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4th ed. 1990. Oxford: OUP, 1996.

2012-05-30 Wed

■ #1129. 印欧祖語の分岐は紀元前5800--7800年? [indo-european][archaeology][glottochronology][family_tree][lexicology]

印欧祖語の故郷と時代について,「#637. クルガン文化と印欧祖語」 ([2011-01-24-1]) 及び「#1117. 印欧祖語の故地は Anatolia か?」 ([2012-05-18-1]) の記事で,Gimbutas の唱道する Kurgan expansion hypothesis と Renfrew の唱道する Anatolian farming hypothesis をそれぞれ概観した.印欧祖語の分岐の時期について,前者は紀元前4千年紀,後者は紀元前6000--7500年に遡るとしており,深く対立している.

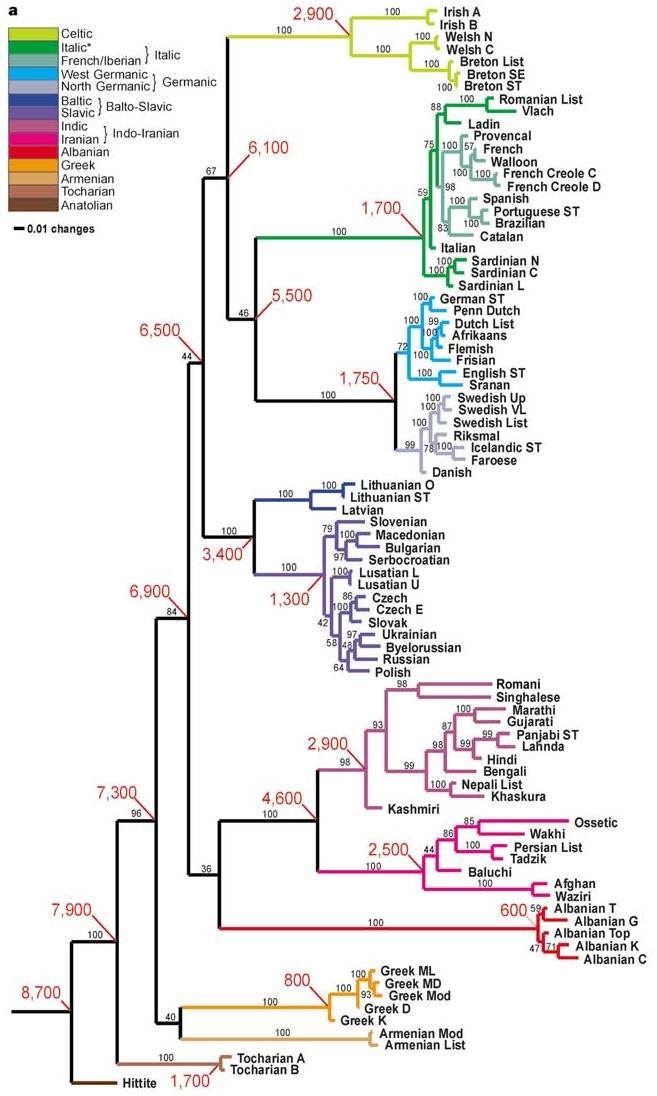

昨日の記事「#1128. glottochronology」 ([2012-05-29-1]) で触れたように,統計手法を用いた語彙研究を比較言語学へ応用する試みは様々な批判を受けてきた.しかし,語彙統計学者はその批判をエネルギーに替えて,次々と高度な手法を編み出してきた.近年では,Gray and Atkinson が,印欧語族の87言語について2449語を対象に,進化生物学のモデルに基づいて計算した例がある.

統計に当たっては常にそうであるように,何が前提とされているかが重要である.Gray and Atkinson の研究でも非常に多くの条件や情報が前提とされており,議論と結論を正しく評価するためには,そのいちいちの前提が妥当かどうかを確認してゆく必要がある.とりわけ,生物学の手法がそのまま比較言語学に応用できるのかどうか,生物と言語の類似点と相違点は何かという本質的な問題を論じる必要があるだろう([2011-07-13-1]の記事「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」を参照).以上の問題が山積しており,私には Gray and Atkinson の研究を適切に評価することはできないが,結論が興味深いので,少なくとも紹介するには値する.以下に,Gray and Atkinson の得た,分岐年代入りの印欧語系統樹を再掲しよう (437) .

この図によると,印欧祖語が Hittite とその他の語群へ2分割したのは8700BP(=6700BC).Anatolia から農業が伝播し始めた時期に相当すると解釈できる.おもしろいのは,Italic, Celtic, Balto-Slavic そしておそらくは Indo-Iranian も含め,主立った語派が急速に分化してゆく時期が,紀元前5--4千年紀に観察されることだ.これは,時期的には Kurgan expansion hypothesis と符合する.とすると,両仮説は対立するものではなく,むしろ補完するものとも捉えられる (Gray and Atkinson 438) .

先にも述べたように,この結論を正しく評価できる立場にはない.しかし,進化生物学の知見を活かして語彙統計学の新手法を開発するというように,他分野と連係して学際的な難問に挑む試みはエキサイティングである.

・ Gray, Russell D. and Quentin D. Atkinson. "Language-Tree Divergence Times Support the Anatolian Theory of Indo-European Origin." Nature 426 (November 2003): 435--39.

2012-05-19 Sat

■ #1118. Schleicher の系統樹説 [family_tree][wave_theory][indo-european][comparative_linguistics][history_of_linguistics]

印欧語族の系統図など,言語や方言の派生関係を表わした図 (family_tree は,現在の言語学を学ぶ者にとって見慣れた図である.言語には親娘関係があり,生物の進化と同様に系統樹で関係を描けるというこの考え方を最初に提示したのは,19世紀を代表するドイツの印欧語学者 August Schleicher (1821--68) だった.ダーウィンの進化論より多大な影響を受け,園芸と植物研究をも愛していた Schleicher にとって,言語の系統という思想,Stammbaumtheorie (系統樹説,pedigree theory とも)はごく自然なものだった.彼にとって,言語とは,自然の有機体であり,人間の意志によらずに生じ,一定の法則によって成長し,いずれ死滅するものだった.いわゆる,言語有機体説である.言語は発生以来,孤立語から膠着語を経て屈折語へと発展してきたのであり,歴史時代にあっては堕落の道をたどっているとすら考えた.これらはすぐれて19世紀的な言語観だが,それを最もよく代表していたのが Schleicher だった.

Schleicher は Compendium のなかで次のような印欧諸語の系統関係を想定したが,これが現在の系統図のひな形であることを知るのは容易である(図は『新英語学辞典』 p. 211 より).

しかし,Schleicher の Stammbaumtheorie は,まもなく弟子の Johannes Schmidt (1843--1901) の唱えた Wellentheorie (the wave theory; [2012-01-21-1]の記事「#999. 言語変化の波状説」を参照) によって激しく批判を受け,様々な反証が提出されるに及んで,人気を失っていった.現在の言語学では,言語有機体説はおよそ葬り去られているし,系統樹説も数多くの但し書きのもとで解釈されなければならない.

それでも,一般の認識では,そして一部では言語学においてすら,言語有機体説や系統樹説への信仰は根深いものがある.言語は生き物であるという比喩は日常的にきかれるが,その限界を正しく見極めることは意外と難しい([2011-07-13-1]の記事「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」を参照).また,系統樹に関する様々な但し書きに注意が払われないことも少なくない.例えば,(1) 系統樹は万世一系に描かれるが,実際には,系統に対する影響という横のつながりが隠れている可能性が常にあるという点([2010-05-01-1]の記事「#369. 言語における系統と影響」および[2010-05-03-1]の記事「#371. 系統と影響は必ずしも峻別できない」を参照),(2) 祖語は一点として描かれるが,実際には祖語の内部にも変種があったはずだという点,などはとかく忘れられがちである.

英語史や言語学の概説書には必ずといってよいほど印欧語族の系統樹が描かれているが,この伝統が継承されているということは,Schleicher の思想が継承されているということにほかならない.言語学史では Schleicher の言語観は抹殺されたことになっているが,否,現在に至るまでその重要な一端は脈々と受け継がれているのである.

・ Schleicher, August. Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Weimar: Böhlau, 1861--62.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

2012-05-18 Fri

■ #1117. 印欧祖語の故地は Anatolia か? [indo-european][archaeology][map][pictish]

[2011-01-24-1]の記事「#637. クルガン文化と印欧祖語」で,印欧祖語の故地について,現時点で比較的有力な Gimbutas による説を紹介した.ウクライナ,ロシア南部,カザフスタンのステップ地帯に栄えていたクルガン文化 (the Kurgan culture) の担い手が,紀元前3500--2500年ほどの時期に東西への拡散を開始し,行く先々の先住民を矢継ぎ早に武力征服していったという筋書きである.

これに対して,考古学者 Renfrew は一貫して反対する論陣を張ってきた.Renfrew によれば,紀元前7千年紀までに遡りうる印欧祖語は Anatolia あるいは中東に端を発し,農業の伝播と相俟って民主的・平和的にゆっくりと各地に根付いていったという.Gimbutas 説と Renfrew 説は,故地,時期,言語拡散の方法のすべての点で真っ向から対立しており,印欧祖語を巡る議論としては,現在,最も注目すべき論争である.以下,Renfrew の主張のよくまとまった1989年の論文より,Renfrew 説の要点を示す.

(1) 1962年に V. Gordon Childe によって初めて提起された黒海北部のステップ地帯起源説が,近年 Gimbutas により補強され,多くの考古学者がこの説を受け入れているが,この説は,なぜ新石器時代末期に大規模民族移動が生じたかという根本的な問題に答えていない.(108--09)

(2) Gimbutas 説が前提としているようには,考古学的遺物と民族を一義的に結びつけることはできないし,民族と言語を一義的に結びつけることもできない.代わりに,文化が変化する過程に注目する必要がある.(109)

(3) ある地域で用いられる言語が替わる過程には4種類の方法がある.(a) "initial colonization", (b) Schleicher 的な "divergence", (c) Schmidt 的な "convergence", (d) "replacement" である.(109)

(4) replacement には4形態がある.(a) "elite dominance", (b) invaders that "take advantage of power vacuum", (c) pidgin 化や creole 化, (d) the introduction of a new "subsistence economy" ("the coming of farming"). (110)

(5) ヨーロッパに紀元前7千年紀にもたらされた農業は,Anatolia からもたらされた.(110)

(6) 上記 replacement の (a) は,征服者の優れた軍事技術および征服側と被征服側の双方の社会秩序が前提条件となるが,前者は Childe や Gimbutas ではあくまで仮説にすぎず,後者の確立はヨーロッパでは青銅器時代からのことである.(110)

(7) 農耕民とその子孫が,農業による人口増加にしたがって,農業を伝播させながら移動していったという "the wave-of-advance" model が,Ammerman and Cavalli-Sforza によって提起されている(111) .農業による人口増加率を狩猟の50倍と算定し,1世代を25年,各農耕民は成人して18km移動すると仮定して試算すると,1年に1kmの速度で移動と伝播の波が四方八方に拡がるとの結論を得た.これによれば,Anatolia から農業がヨーロッパ北部にたどりつくのは1500年ほどであり,考古学上の発見と合致する.(110--11)

(8) 実際には,農耕民移住者が先住民に農業を一方的に教えたのではなく,先住民が近隣の農耕民移住者から学び取ったというケースも多かったろう(ギリシア,バルカン半島,中欧,南イタリア以外ではこのケースだったと思われる).この場合には,言語交替の速度は鈍くなったはずである.そして,このような場合に,外来の印欧語を拒み続けて長く生き残った非印欧語が Basque, Estruscan, Iberian, Pictish などではないか.(111)

(9) この説では,農業がステップ地帯から Anatolia へ伝播したのではなく,その逆であることを唱えているが,ウクライナに初期農耕の証拠はあり,考古学的にも支持される.(113)

(10) 印欧語のヨーロッパへの到着は紀元前6500頃だろう.そうすると,ヨーロッパの先史はこれまで想定されてきたよりもはるかに長く連続性を保っていることになり,青銅器時代の到来にも鉄器時代の到来にも,"sudden discontinuity" はなかったことになる.(113)

(11) The Nostratic Theory ([2012-05-16-1]の記事「#1115. Nostratic 大語族」を参照)の主導者 Illich-Svitych と Dolgopolsky も印欧祖語の故地を Anatolia と考えていた.Afro-Asiatic, Indo-European, Dravidian の話者の遺伝学的な関係が強いことも証明されており,The Nostratic Theory と 印欧祖語 Anatolia 説とは調和する.(114)

以上の Renfrew 説のエッセンスは,次の2文に要約されるだろう.

Its [the new theory's] immigrants come from Anatolia rather than from the steppes and at a date (6500 B.C. or so) several thousand years earlier than has generally been suggested. My hypothesis also implies that the first Indo-European speakers were not invading warriors with a centrally organized society but peasant farmers whose societies were basically egalitarian and who in the course of an entire lifetime moved perhaps only a few kilometers. (113)

印欧語の故地を巡る論争の概要については,風間の第3章「考古学からの新しい提案---クルガン文化と近東説めぐって」(99--135) が読みやすい. *

*

*

*

・ Renfrew, Colin. "The Origins of the Indo-European Languages." Scientific American 261 (1989): 106--14.

・ 風間 喜代三 『印欧語の故郷を探る』 岩波書店〈岩波新書〉,1993年.

2012-05-17 Thu

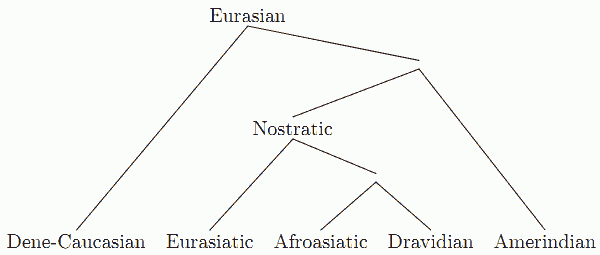

■ #1116. Nostratic を超えて Eurasian へ [language_family][indo-european][nostratic][eurasian][world_languages][map][family_tree][comparative_linguistics]

昨日の記事[2012-05-16-1]で「#1115. Nostratic 大語族」の仮説 (The Nostratic Theory) を紹介したが,現在,歴史言語学および言語類型論の関心から,さらに上を行く壮大な言語系統図の構想が抱かれている.

1つには,Nostratic 大語族とは独立した大語族として,North Caucasian, Sino-Tibetan, Yeniseian, Eyak-Athapascan の4語族を含む Sino-Caucasian あるいは Dene-Caucasian 大語族が提案されている([2011-02-08-1]の記事「#652. コーカサス諸語」の一番下の図を参照).それに加えて,アメリカ・インディアンのほとんどの言語を含むといわれる Amerind 大語族(この語族の設定自体が論争の的となっている)の仮説が唱えられている.Ruhlen は,究極の Eurasian 祖語を仮設し,上記の大語族間の系統関係を次のように想定した(Gelderen, pp. 31 の図をもとに作成).

Eurasian を仮定したとしても,アフリカの3語族,オーストラリアの語群,太平洋の語群は,これに包含されず,孤立している.いずれも Eurasian 祖語以前に分裂したものと想定される.

Geldren (29--32) は,英語史概説書としては珍しく,このような大語族の仮説にまで踏み込んで記述しており,有用.世界の諸語族については,[2010-05-30-1]の記事「#398. 印欧語族は世界人口の半分近くを占める」や,Ethnologue より language family index が参考になる.Oxford 提供のユーラシア大陸の簡単な言語地図も参照. *

・ Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

・ Ruhlen, Merritt. The Origin of Language. New York: Wiley, 1994.

2012-05-16 Wed

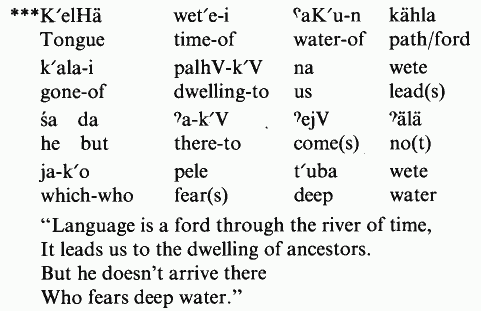

■ #1115. Nostratic 大語族 [language_family][indo-european][nostratic][comparative_linguistics][reconstruction][world_languages][map]

19世紀,印欧語比較言語学は飛躍的に進歩を遂げたが,印欧語族内にとどまらず,語族と語族の間の2言語を比較する試みは,すでに同世紀より見られた.しかし,異なる語族からの2言語の比較ではなく,語族レベルでの比較が本格的になされたのは20世紀後半になってからのことである.1964年,Illich-Svitych と Dolgopolsky という2人の比較言語学者が,独立して重要な論文を発表した.そこでは,Indo-European, Afro-Asiatic (Hamito-Semitic), Kartvelian, Uralic, Altaic, Dravidian の6つの主要語族が比較され,その同系が唱えられた.これらを包括する大語族の名前として,1903年に Pedersen が提案していた "Nostratic" というラベルが与えられた.現在,Nostratic 大語族には,さらに5つの語族 (Eskimo-Aleut, Chukchi-Kamchatkan, Niger-Kordofanian, Nilo-Saharan, Sumerian) が付け加えられている.

Nostratic 大語族を比較言語学的に検証する上での大きな問題の1つは,比較する語彙素の選定である.Dolgopolsky は,もっとも借用されにくく安定性のある語彙素として15語を選び出した ("I, me", "two, pair", "thou, thee", "who, what", "tongue", "name", "eye", "heart", "tooth", verbal NEG (negation and prohibition), "finger/toe nail", "louse", "tear" (n.), "water", "dead") .それから各言語の対応する語彙素を比較し,祖語の形態を再建 (reconstruction) していった.

一方,Illich-Svitych は,Nostratic 祖語の形態と統語の再建も試み,次のような銘句を作詩すらしている.

Nostratic 大語族の仮説 (The Nostratic Theory)は,単一語族を超える規模の比較として,ある程度の根拠に支えられているものとしては,現在,唯一のものである.しかし,比較すべき語彙素の選定や,再建の各論は激しい論争の的となっている.この仮説に熱心な研究者もいれば,比較言語学の限界の前にさじを投げる研究者も多い.19世紀,20世紀と踏み固められてきたようにみえる印欧語比較言語学ですら多くの問題を残しており,その起源について決定的な説がない([2011-01-24-1]の記事「#637. クルガン文化と印欧祖語」を参照)のだから,Nostratic の仮説など途方もないと考えるのも無理からぬことである.しかし,ズームアウトして視野を広げることで見えてくる細部の特徴もあるかもしれない.それが,野心的な Nostratic 仮説の謙虚な狙いの1つといえるかもしれない.

以上は Kaiser and Shevoroshkin の論文を参照して執筆した. *

・ Kaiser, M. and V. Shevoroshkin. "Nostratic." Annual Review of Anthropology 17 (1988): 309--29.

2012-03-05 Mon

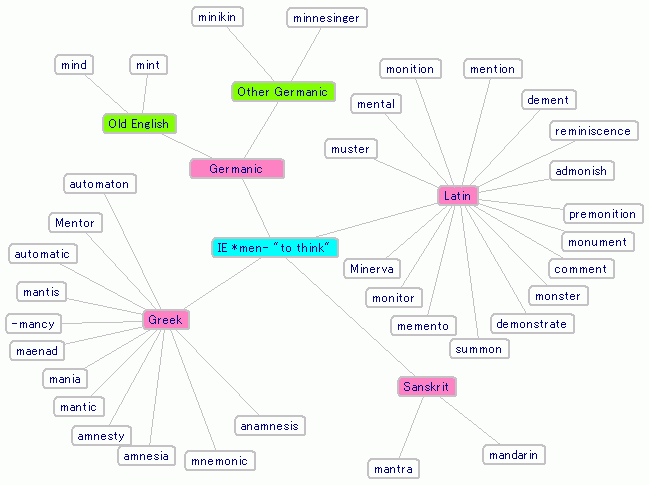

■ #1043. mind の語根ネットワーク [etymology][indo-european][cognate][word_family]

[2012-03-01-1]の記事「#1039. 「心」と -ment」でラテン語 mens (心)を取りあげた.この語は印欧祖語の *men- (考える)に遡り,予想される通り,この語幹から派生した語はおびただしい.そして,多くが直接あるいは間接に英語の語彙にも定着している.現代英語に確認される *men- 派生語の一部を,借用元言語別に図示してみよう.これらは,『英語語源辞典』の印欧語根表から取り出した語群である.

これらの語それ自体が基体となって,さらに派生や複合により関連語が形成されているので,*men- に由来する単語の家族は相当な大きさになる.福島先生の『英語派生語語源辞典』により,できるかぎり挙げてみると,上の語群と重複もあるが,以下の通り.

commemorate, commemoration, memory, memoir, memorandum, memo, memorial, immemorial, immemorially, memorable, memorability, memorabilia, immemorable, memorialize, memorize, memorization, memento, mental, mentally, mentality, mention, mentionable, mentor, mnemonic, mnemonics, amentia, amnesia, amnesty, comment, commentary, commentation, dement, dementia, mind, mindful, mindfully, mindless, remember, remembrance, remind, reminder, reminisce, reminiscence, reminiscent; admonish, admonition, demonstrate, demonstrate, demonstrative, monition, monitor, monster, monstrous, monstrosity, remonstrate, remonstrance; vehement, vehemence

ある印欧語根を選ぶと,このような語源的な word family の図がさっと表示されるようなツールがあるとよいのだが・・・.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 福島 治 編 『英語派生語語源辞典』 日本図書ライブ,1992年.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

2012-01-21 Sat

■ #999. 言語変化の波状説 [wave_theory][indo-european][family_tree][geography][lexical_diffusion][contact][history_of_linguistics][isogloss]

[2010-02-03-1]の記事「#282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘」で述べたように,Sir William Jones (1746--1794) の画期的な洞察により,18世紀の終わりから印欧語比較言語学が始まった.その後,比較言語学の基盤は,August Schleicher (1821--68) らにより,19世紀の半ばには確立していたといってよいだろう.Schleicher といえば,再建形にアステリスクをつける習慣を始めた学者でもある.印欧語比較言語学の華々しい成果は,あの一枚の系統図 ([2009-06-17-1], [2010-07-26-1]) に凝縮されている.

一方で,同じ頃,比較言語学の前提とする言語変化観,いわゆる the family tree model に対して異論が出始めていた.系統図は時間軸に沿って万世一系に描かれているが,現実には,諸言語は互いに接触しあい,混交しながら発展している.言語どうしの関係を考えるには,時間軸で示される縦の次元だけでなく,地理空間での接触を表わす横の次元も合わせて念頭におく必要があるのではないか.そこで,Schleicher の後継者の一人 Johannes Schmidt (1843--1901) は,the family tree model へのアンチテーゼとして the wave theory (Wellentheorie) を提示した.言語項目が地理的に波及してゆくという空間の次元に焦点を当てた,新しい言語変化観である.Campbell and Mixco (221) の説明を引用しよう.

According to the wave model, linguistic changes spread outward concentrically as waves on a pond do when a stone is thrown into it, becoming progressively weaker with the distance from their central point. Since later changes may not cover the same area there may be no sharp boundaries between neighboring dialects or languages; rather, the greater the distance between them, the fewer linguistic traits dialects or languages may share.

革新的な言語項目は,池に投げ込まれた石のように,落ちた点を中心として同心円状に近隣の方言や言語へ広がってゆく.考えてみれば,この説は当たり前のように思える.噂の広がり,流行の伝播,新発明の土器の分布拡大,ありとあらゆる人文現象は the wave theory の唱える方法で広がってゆくように見えるからだ.しかし,当時の比較言語学は時間軸にとらわれすぎており,なかなか空間軸の発想にたどり着かなかった.こうして,言語変化論は空間の次元という新たな生命を吹き込まれ,言語地理学 (linguistic geography) の発展へとつながっていった.

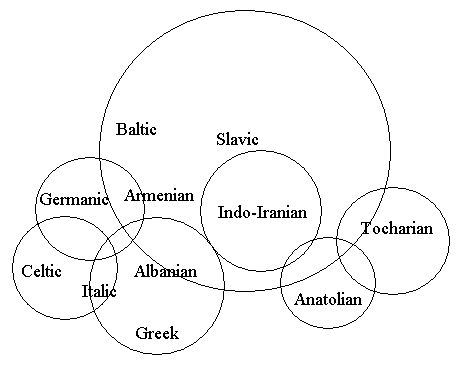

では,the family tree model に基づいた印欧語族の系統図は,the wave theory ではどのような図として描かれるのか.以下が,少々の改変を含みながらも Schmidt に基づく印欧諸語の関係図である(松浪,p. 43 の図を参考に作成).

各言語の覆う空間状の領域には重なりがあり,この点からが Italic だとか,あの点からが Germanic だとか,明確に線を引くことができないということが,よく示されている.上の引用の第2文で述べられているように,異なる時点で始まった2つの言語革新(例えば新語) A と B は,たとえ同じ地点を出発点としていても,同じだけの半径の波紋を描くとはかぎらない.その半径の差により,AとBの両方を受け入れた方言,Aだけを受け入れた方言,いずれも受け入れなかった方言などの違いが生じる.実際には,水面の波紋のようにきれいに円を描くわけではないので,各言語革新の及んだ領域の限界を表わす等語線 (isogloss) は複雑に入り組んだものとなる.AとBのみならず幾多の言語革新がこのようにして広がってゆくために,空間的に離れれば離れるほど,より異なった方言や言語が生まれざるをえないのだ,と Schmidt は考えた.また,同じ仮説から,言語地理学の座右の銘ともいえる "Every word has its own history." という謂いも生まれた.

・ Schleicher, August. Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Weimar: Böhlau, 1861--62.

・ Schmidt, Johannes. Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. Weimar: Böhlau, 1872.

・ Campbell, Lyle and Mauricio J. Mixco, eds. A Glossary of Historical Linguistics. Salt Lake City: U of utah P, 2007.

・ 松浪 有,池上 嘉彦,今井 邦彦 編 『大修館英語学辞典』 大修館,1983年.

2012-01-03 Tue

■ #981. 副詞と形容詞の近似 [adverb][adjective][indo-european][inflection][flat_adverb]

副詞と形容詞の機能的な区別はしばしば曖昧であり,それは形態上の不分明にもつながっている.例えば,The sun shines bright. という英文において,bright は動詞 shine を修飾する副詞と取ることもできれば,主格補語として機能する形容詞と取ることもできる.ただし,この bright を brightly としても同義であることを考えれば,副詞としての解釈が理に適っているように思われる.また,歴史的にみれば,この bright は副詞語尾 -e のついた beorhte のような語形が起源であり,そこから -e が音声変化の結果失われたために形容詞と同形になってしまったものと説明され,やはり副詞としての解釈に分がある(副詞を作る歴史的な -e 語尾と関連して,[2009-06-07-1]の記事「接尾辞 -ly は副詞語尾か?」を参照).

しかし,shine [glow, burn] bright は慣用的な表現であり,必ずしも明確な統語分析になじむわけではない.さらに,冒頭に述べたように,元来,副詞と形容詞は機能的にも形態的にも近似していることが多いのだから,峻別すること自体に意味があるのかどうか疑わしいケースもあるはずだ.

事実,印欧語の多くでは,形容詞が(しばしば中性形をとることで)そのまま副詞的機能を果たすことはよく知られている(細江,p. 127).上記の古英語の -e 語尾(与格語尾)による副詞化をはじめとして,ラテン語の nimium felix "exceedingly happy",フランス語の une fille nouveau-née "a new-born girl",イタリア語 Egli lo guardò fisso "He looked at him fixedly",ロシア語 horasho gavareet "to speak well" など,例は多い.以上から,副詞と形容詞の機能的および形態的な差がはなはだ僅少であることがわかるだろう.

英語では,特に中英語以降,屈折が全体的に衰退するにつれて,-e などの屈折語尾による副詞と形容詞の形態的な区別は失われた.そして,その代わりに,-ly などの明示的な副詞語尾が台頭してきた.現代英語でしばしば問題とされる "go slow" に見られるような,-ly 副詞ではない単純形副詞 (flat adverb) の用法も,上記のような類型論的および通時的文脈のなかで論じる必要がある.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2011-09-08 Thu

■ #864. 再建された言語の名前の問題 [reconstruction][comparative_linguistics][indo-european][family_tree]

過去2日の記事[2011-09-06-1], [2011-09-07-1]で「再建形は実在したか否か」の議論を見てきた.再建は微視的には語形復元の手法だが,比較言語学の目指すより大きな目的は,祖語を復元することである.再建された語形を実在のものとみなしてよいかどうかという議論は,当然,再建された言語(祖語)を実在したものとみなしてよいかどうかという議論にも直結する.(Proto-)Indo-European や (Proto-)Germanic などと仮に名付けられている言語は,果たして実在したと考えてよいのかどうか.何気なく示される印欧語族の系統図 ([2009-06-17-1], [2010-07-26-1]) で目にする多くの言語名の背後に,対応する言語が本当にあったのだろうかという問いは,多くの人にとって盲点かもしれない.

formulist と realist の論争の趣旨はここで詳しく繰り返さないが,formulist によれば,例えば Proto-Germanic という呼称は,英語やドイツ語やオランダ語などの言語の対応関係を束ねるラベルとして解釈される.ここでは歴史性は考慮されておらず,諸言語の総称という役割が強調される.一方,realist によれば,Proto-Germanic とは英語やドイツ語やオランダ語を派生させた実在の言語であり,歴史的に位置づけられる言語である.

formulist と realist の論争は科学哲学上の議論ではあるが,言語名の混乱という日常的な問題にも関与しているので無視できない.例えば,授業でケルト文化やその言語について触れた後で,ケルト語という言語は話されていないと言うと,学生から驚きの声が上がる.いや,ケルト語という言語名は確かに聞いたことはあるが,という反応だ.

formulist によれば,ケルト語とはアイルランド語やウェールズ語を総括するラベルにすぎず,実在の言語ではない.したがって,ケルト語という言語はもとより存在しない.一方,realist によれば,ケルト語とはアイルランド語やウェールズ語を派生させた実在の言語である.しかし,死語となっているので,ケルト語という言語は現在話されていない,ということはできる.ただし,いずれの解釈でも再建されたケルト語に結びつけられる諸言語のそれぞれ(アイルランド語やウェールズ語など)をケルト語と称するショートカットは常用されており,学生の聞いたことのあるというケルト語は,その意味では現在話されているといえるのである.

この呼称のややこしさを解消するには,再建された言語を「原始ケルト語」あるいは「ケルト祖語」 (Proto-Celtic) ,文証される個々の言語を「ケルト系言語(の一つ)」 (a Celtic language) と呼び分ければよいのだが,日常的には両方とも「ケルト語」 (Celtic) と称されており,混乱が生じている.

立場によって,ケルト語は (1) かつても今も存在したためしがない,(2) かつては存在したが今は存在していない,(3) かつても今も存在している,のである.ひどく混乱した場合には,(formulist の考え方に従って)かつて存在しなかったが,(ショートカット用法によって)今は存在するという言い方すらあり得るかもしれない.

2011-07-13 Wed

■ #807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点 [family_tree][indo-european]

言語変化の例をいろいろと見ていると,「言語は生き物である」という謂いが当を得た表現であるように思われてくる.おそらく言語と生物の比喩の歴史はかなり古いと思われるが,とりわけ19世紀には Darwinism の影響で言語と生物の類似性が前提とされた.現在でも,19世紀よりも洗練された方法でではあるが,言語変化に進化論を適用しようとする立場がある.例えば,Samuels の Linguistic Evolution などはその代表である.

私たちが自然と受け入れている印欧語系統図 ([2009-06-17-1]) も,言語と生物の比喩の最たるものだろう.言語の系統図が,生物の系統図(あるいはより身近には家系図)の発想に基づいていることは言うまでもない.しかし,比喩はどこまでも比喩であり,限界があるはずである.言語は生物と多くの点で類似しており,それゆえに系統図なども描けるが,一方で言語と生物の相違点も多くある.では,両者の比喩が有効なのはどの範囲においてであり,その限界はどこにあるのか.あまり取り上げられることのないこの問題について考えてみることで,言語の特徴が浮き彫りになるかもしれない.

先日の授業にて「言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」のブレストを行なった.以下は,授業中に提出された意見と授業後に思いついた追加項目を箇条書きにしたものである.

・ 生物における系統は DNA という物的証拠に支えられているが,言語においては DNA の対応物が何であるか不明

・ 生物では近い種の間でしか交配できないが,言語ではどんなに互いに異なっていても交配が可能(例えば,各種のピジン語)

・ 生物では2者間でしか交配できないが,言語では理論的には3者以上の間での交配が可能

・ 生物では異なる世代どうしの交配はありえないが,言語では現代語と古語の混合は理論的に可能

・ そもそも言語における交配とは何を意味するのかが自明ではない

・ 言語には生物の雌雄に相当するものがなく「無性生殖」である

・ 生物では通常世代順に死んでゆくが,言語では親のほうが長生きする可能性がある

・ 「長生き」という表現自体が比喩であり,そもそも言語には平均寿命なる概念がない

・ 同様に「親子」という表現自体が比喩であり,言語には世代交代という概念がない

・ 生物では個体の生存中に種としての特徴が変化することはないが,言語では異なる種への移行とみなしうる著しい特徴の変化もあり得る

・ 生物では個体がそれぞれ生きる主体だが,言語では個別言語はそれ自身が主体なのではなく,話者によって生かされているにすぎない

・ (現代の技術では)失われた生物種の復元は不可能だが,失われた言語については,その言語的知識が詳細に記録されてさえいれば人為的に復活させることは不可能ではない

・ 生物の遺伝においては優勢と劣勢という概念があるが,言語には明確な対応物がないように思える

・ 同様に,生物における突然変異に相当するものが言語では何であるか不明

ブレストをしてみてわかったが,言語(学)のみならず生物(学)のことをよく知っていないと正確な意見が出せないようだ.それでも,上記の各点は,印欧語系統図を眺める上での重要な注意点を示しているように思われる.印欧語系統図はあたかも万世一系であるかのようなきれいな系統を示すが,実際には同世代間,異世代間の言語どうしの交配(影響)が様々にあったはずである([2010-05-01-1]の記事「言語における系統と影響」を参照).また,新しい言語の誕生がノードで明確に表現されているが,実際にはどの点で「世代交代」が生じているのかは判然としない(ラテン語はいつからフランス語になったのか,英語はいつから英語になったのか,などの問題.関連して,[2011-05-03-1]の記事「英語の『起源』は複数ある」も参照.).

印欧語系統図は,直感的には受け入れやすい言語と生物の比喩に立脚しているが,実際には多くの盲点があることに注意したい.

・ Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

2011-06-14 Tue

■ #778. P-Celtic と Q-Celtic [celtic][indo-european][family_tree][phonetics][assimilation]

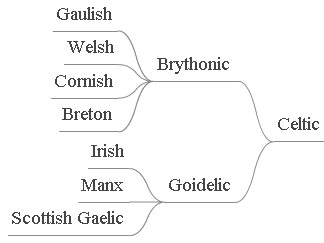

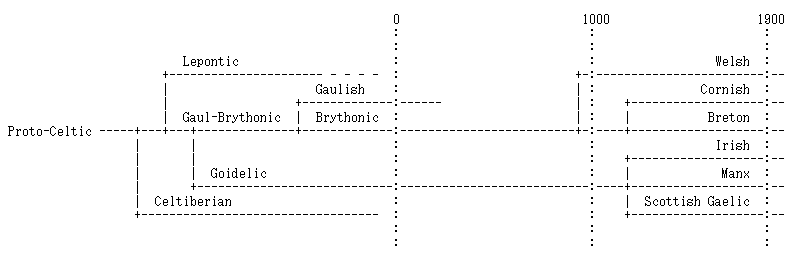

[2011-06-10-1]の記事「ケルト語の分布」でケルト諸語の歴史分布地図と系統図を示した.その系統図では詳細な区分が採用されていたが,[2009-06-17-1]の印欧語系統図に示されている伝統的な区分によれば,イギリス諸島を中心とするケルト諸語は大きく Brythonic と Goidelic 語群とに分かれる(下図参照).

Brythonic 語群と Goidelic 語群は,それぞれ別名で P-Celtic と Q-Celtic とも呼ばれる.この区分は,印欧祖語の *kw が,前者では /p/ へ発展し,後者ではそのまま受け継がれた(ただし後に非円唇化して /k/ へ発展した)事実に基づく./kw/ の /p/ への変化は一見すると飛躍に思えるが,調音音声学的には /w/ の円唇性が逆行同化で閉鎖音 /k/ に作用し,両唇閉鎖音 /p/ へ帰着したと説明される.

無声音と有声音との違いはあるが,これと同種の音声変化は印欧語族の他の語派でも生じている.例えば,印欧祖語で「牛」を表わす *gwōus の語頭子音はゲルマン語派へは /k/ として伝わり,英語 cow, ドイツ語 Kuh などに残っているが,他の語派では両唇音 /b/ へと変化し,その効果はラテン語 bōs, ギリシア語 boûs などに確認される.フランス語やラテン語から英語へ借用された beef や bovine は,究極的に cow と同根である.(『英語語源辞典』(pp. 1666--67) の「真の語源と見せかけの語源」を参照.)

P-Celtic を代表する Welsh と Q-Celtic を代表する Irish の同根語 ( cognate ) で語形を比較してみよう.以下の表は,Price (17) に基づいて Fennell (30) がまとめた比較を再現したものである.

| Welsh (Brythonic = P-Celtic) | Irish (Goidelic = Q-Celtic) | meaning |

|---|---|---|

| pwy | cé | "who" |

| pedwar | ceathair | "four" |

| pen | ceann | "head" |

| pair | ċoire | "cauldron" |

| pryd | cruth | "appearance" |

ケルト諸語の現存する最も古い文献は,Welsh や Breton の gloss で,紀元800年頃から現われる.12世紀以降は,特に Welsh 文学の資料が豊富に伝わっている.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Price, Glanville. The Languages of Britain. London: Arnold, 1984.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2011-06-10 Fri

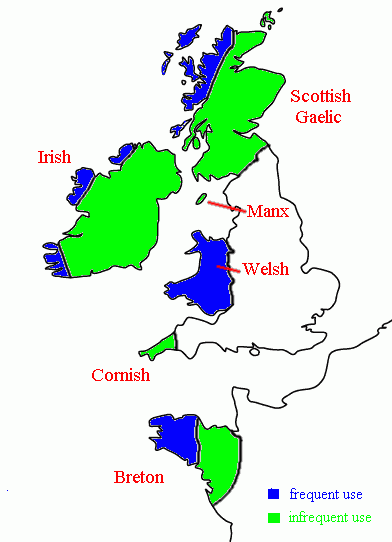

■ #774. ケルト語の分布 [celtic][indo-european][family_tree][map]

[2011-04-12-1]の記事「Britannica Online で参照できる言語地図」で紹介した印欧語族の諸語派の分布地図では,ケルト語派のものが欠けていた.探しても見あたらなかったので,原 (19) を参考に,おおまかなケルト語の歴史分布地図を作成してみた.

*

*

ケルト語の歴史分布地図と呼んだのは,Man 島の Manx と Cornwall 地方の Cornish は事実上すでに死語となっているからである.紀元前1千年紀にヨーロッパ大陸の各地に分布していたとされるケルト諸語は,現代ではヨーロッパの北西の辺境である the British Isles と Brittany (see [2011-05-01-1]) で細々と存続している.

原 (148) を参照し,ケルト語派の系統図も作成してみた.この系統図は,[2009-06-17-1]で掲げた印欧語系統図の一部をなすケルト語派の図(従来の分類法)とは若干異なる.これは,近年の研究の進展を反映した結果である.

イギリス諸島のケルト諸語使用については,Ethnologue より Languages of Ireland の地図も参照.

・ 原 聖 『ケルトの水脈』 講談社,2007年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow