2019-06-15 Sat

■ #3701. 中英語の3人称複数対格代名詞 es はオランダ語からの借用か? (1) [personal_pronoun][me_dialect][dutch][borrowing][havelok][clitic]

Bennett and Smithers 版で14世紀初頭の作品といわれる Havelok を読んでいる.East Midland 方言で書かれており,古ノルド語からの借用語を多く含んでいることが知られているが,East Midland はオランダ語からの影響も取り沙汰される地域である.

Havelok より ll. 45--52 のくだりを引用しよう.

Þanne he com þenne he were bliþe,

For hom he brouthe fele siþe

Wastels, simenels with þe horn,

Hise pokes fulle of mele an korn,

Netes flesh, shepes, and swines,

And hemp to maken of gode lines,

And stronge ropes to hise netes

(In þe se-weres he ofte setes).

最後の行は he often set them in the sea-weir を意味し,setes の -es は前行の hise netes (= "his nets") を指示する接語化された3人称複数対格の代名詞と解釈できる.要するに "them" として用いられる -es というわけだが,この形態について Bennett and Smithers (293) は注で次のように解説している.

setes: i.e. sette es 'placed them'. Es, is (ys in Hav. 1174), hes, his, hise are first recorded in England c. 1200, as the acc.pl. or fem. sg. of the pronoun of the third person, and (apart from 'Robt. of Gloucester's' Chronicle are restricted to SE or EMidl texts. This pronoun is best explained as an adoption of the comparable MDu pronoun se, which is likewise used enclitically in the reduced form -s; for a pronoun (as an essential and prominent element in the grammatical machinery of a language) would hardly have escaped record till 1200 if it had been a native word.

つまり,問題の -es は中期オランダ語の対応する形態を借用したものだということである.この説を評価するに当たっては関連する事項を慎重に調査していく必要があるが,英語史においてオランダ語の影響が過小評価されてきたことを考えると,魅力的な問題ではある.

英語史とオランダ語の関わりについては,「#3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた」 ([2018-09-22-1]),「#3436. イングランドと低地帯との接触の歴史」 ([2018-09-23-1]),「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1]),「#2645. オランダ語から借用された馴染みのある英単語」 ([2016-07-24-1]),「#2646. オランダ借用語に関する統計」 ([2016-07-25-1]),「#140. オランダ・フラマン語から借用した指小辞 -kin」 ([2009-09-14-1]) を含め dutch の記事を参照

・ Bennett, J. A. W. and G. V. Smithers, eds. Early Middle English Verse and Prose. 2nd ed. Oxford: OUP, 1968.

2018-09-23 Sun

■ #3436. イングランドと低地帯との接触の歴史 [dutch][flemish][contact][borrowing][loan_word][history][anglo-saxon][norman_conquest][sociolinguistics]

昨日の記事「#3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた」 ([2018-09-22-1]) を受けて,Chamson の論文に拠り,英語と低地諸語の話者たちが歴史上いかなる機会に接触してきた(はず)か,略述したい.

両者の接触の歴史は,時間幅でいえば,5世紀のアングロサクソンのブリテン島への移動の前後の時期から,オランダが超大国として覇権を握った17世紀まで,千年以上に及ぶ.このなかで注目に値するのは,(1) アングロサクソンの渡来の前後,(2) ノルマン征服とその後,(3) 両地域間に毛織物貿易の発達した14--15世紀,(4) オランダの繁栄期である16--17世紀の4つの時期だろう.それぞれについて述べていく.

(1) アングロサクソンの渡来の前後

5世紀のアングル人,サクソン人,ジュート人のブリテン島への移動の前後から,他の低地ゲルマン語派の諸部族も同じくブリテン島へ渡っていたことが分かっている.しかし,このように時代が古ければ古いほど,互いの言語の類似性も大きく,借用の決定的な証拠は得にくい.しかし,イングランドの地名のなかに "Frisians" や "Flemings" の存在を示すものが少なくないことに注意すべきである.例えば,Dunfries, Freseley, Freswick, Frisby, Friesden, Friesthorpe, Frieston, Friezland, Frisby, Frisdon, Frizenham, Frizinghall, Frizingon, Fryston; Flemingtuna, Flameresham, Flemdich, Flemingby など.人名でも,Flandrensis, Fleemeng, Flammeng, Flameng, Flemang, Fleamang, Flemmyng, Flamenc, Flemanc などの "Flemings" の異形が,現代でもイギリス人に多く残っている.

(2) ノルマン征服とその後

ノルマン征服の折に William に付き従った外国軍のなかには,多くのフランドル人がいた.また,William の妻 Matilda はフランドル伯 Baldwin V の娘だったこともあり,フランドル人の貢献は際立っていた.征服後もこれらのフランドル人はブリテン島にとどまったらしい.

1107年頃にフランドルで洪水があった際に,Henry I は,被災したフランドル人がイングランド北部に移住することを許可した.それに伴って大量のフランドル人が押し寄せ,世紀半ばには彼らを Wales の南西端 Pembrokeshire に再移住させるなどの事態にも発展している (see 「#3292. 史上最初の英語植民地 Pembroke」 ([2018-05-02-1])) .結果として,Pembrokeshire 南部ではウェールズ人を押しのけてフランドル人が定住するようになり,その人口状況は16世紀の記述にもみられるほどである.

ほかに,12世紀後半には,Henry II とその子供たちの争いにおいてフランドル人の軍隊が利用されたこともあった.さらに,12世紀以降には,Norwich や Norfolk などのイングランド東部の町は,低地帯からの入植者で満たされ,フランドルとの羊毛貿易でおおいに栄えた(特に Norwich は London に次ぐ人口の町となった).彼らは,征服者アングロノルマン人とイングランド人のつなぎの役目を果たした可能性もある.

(3) 両地域間に毛織物貿易の発達した14--15世紀

上記のように征服後間もない頃から,羊毛・織物産業を基盤とする両地域の貿易は大いに栄えてきたが,必ずしも常に仲むつまじい関係だったわけではない.14世紀からは貿易摩擦に由来する敵対心が芽生えたこともあった.イングランド東部やスコットランドに多数のフランドル人が移住し,イングランドの労働者の間に不満が生じるほどになった.国王は,貿易による利益獲得とイングランド国民の経済的保護とのあいだで難しい舵取りを迫られていたのである.しかし逆にいえば,この時代,両者が日常的に密に接触していた証左でもある.

(4) オランダの繁栄期である16--17世紀

16--17世紀には,低地帯はヨーロッパ全体に巨大な影響力を及ぼす地域へと成長しており,アントワープやブリュージュはヨーロッパを代表する都市となっていた.16世紀後半,低地帯はスペイン支配からの独立を巡る争いのなかで,プロテスタントの北部とスペイン支配が続く南部とに分裂した.この争いを受けて,南部からの移民が大量にイングランドに渡ってきた.その後も宗教・政治的争いに起因する万単位の移民の波が17世紀半ばまで数十年間も続き,低地帯とイングランドの人々の間に,歴史上最も大規模で親密な関係が築かれることとなった.

以上,具体的な言語接触の過程や結果には触れなかったが,歴史上,両者の接触が間断なく続いていたことを,Chamson の論文に拠って示した.これは,語彙借用を含む言語的な影響を相互に容易たらしめた社会言語学的条件と見ることができるだろう.

・ Chamson, Emil. "Revisiting a Millennium of Migrations: Contextualizing Dutch/Low-German Influence on English Dialect Lexis." Contact, Variation, and Change in the History of English. Ed. Simone E. Pfenninger, Olga Timofeeva, Anne-Christine Gardner, Alpo Honkapohja, Marianne Hundt and Daniel Schreier. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2014. 281--303.

2018-09-22 Sat

■ #3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた [dutch][flemish][frisian][contact][borrowing][loan_word][historiography]

オランダ語や低地ドイツ語などの,いわゆる低地帯 (the Low Countries) の諸言語が英語に与えた影響について,従来の英語史では,記述が皮相なものにとどまっていた.念頭にあるのは主として語彙的な影響のことだが,これが過小評価されてきたことは「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1]),「#149. フラマン語と英語史」 ([2009-09-23-1]),「#2646. オランダ借用語に関する統計」 ([2016-07-25-1]) などの記事でも示唆してきた通りである.

この問題を取り上げた Chamson の論考に目がとまった.なぜ低地諸語の影響が過小評価されてきたのかについて,次のように述べている (281) .

While historical records attest to continual and intense migrations to Britain from the Low Countries over a period of roughly a thousand years, our knowledge of the linguistic consequences of this contact --- i.e. the impact of Dutch, Frisian, and the Low German dialects on English --- remains sketchy. One main reason is inherent, i.e. due [to] the similarities of the languages involved. Another is extrinsic: the nature of the contact, at once commonplace and elusive, has meant that discussions of the history of English frequently pass over this area, favoring the big players and the exotics.

まず,過小評価の背景には,英語と低地諸語が言語的に類似しているという本質的な理由があると Chamson は述べている.同じ西ゲルマン語群の低地ゲルマン諸語として,語彙,音韻,形態が似通っており,外見的には貸し借りの関係が把握しにくいという事情がある.つまり,本来語なのか借用語なのか見極めづらいのだ.

しかし,語源が見極めづらいのは,なにも英語と低地諸語に限ったことではない.英語と古ノルド語も同様だし,比較される問題として,フランス語借用語かラテン語借用語かが判明しないケースなども思い浮かぶ.だが,古ノルド語,フランス語,ラテン語は,Chamson に言わせれば,英語史上知名度の高い "the big players and the exotics" なのである.この3言語は英語(社会)に様々な形で関与しており,英語史にクライマックスを設定し,ドラマチックに仕立て上げてくれる立役者なのだ.それに対して,低地諸語はいかんせん影が薄い.

イギリスと低地帯の社会的な関係(移民,定住,交易活動)は,古英語期から近代英語期に至るまで,大雑把にいって700年から1700年までの千年間という長きにわたってずっと保たれてきたのであり,潜在的には,相互の言語的な影響もそれに従って大きかったはずである.しかし,この腐れ縁的なダラダラな関係こそが,英語史のドラマに緊張感を生み出し得ない要因なのだ.

・ Chamson, Emil. "Revisiting a Millennium of Migrations: Contextualizing Dutch/Low-German Influence on English Dialect Lexis." Contact, Variation, and Change in the History of English. Ed. Simone E. Pfenninger, Olga Timofeeva, Anne-Christine Gardner, Alpo Honkapohja, Marianne Hundt and Daniel Schreier. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2014. 281--303.

2017-12-30 Sat

■ #3169. 古英語期,オランダ内外におけるフリジア人の活躍 [frisian][anglo-saxon][history][norman_conquest][dutch]

比較言語学によれば,英語と最も近親の言語はフリジア語 (frisian) であると言われる (cf. 「#787. Frisian」 ([2011-06-23-1])) .その話者であるフリジア人とは,どのような集団だったのだろうか.イングランドでアングロサクソン人が活動していた後期古英語期を念頭に,その頃フリジア人が現在のオランダの地の内外でいかに活躍していたかを,佐藤 (21--23) に従って概説しよう.

4世紀末から6世紀のゲルマン民族大移動の時代には,同じゲルマン系であるフリジア人も不安定だった.しかし,フランク王国 (481--987年) の支配下で安定を取り戻すと,彼らは7世紀よりオランダ内外で活発な商業活動を展開した.ライン川を中心にドイツ内陸部にまで進出するとともに,海を渡ってイングランド,ユトランド半島,スカンディナヴィアへも活動範囲を広げた.穀物,ワイン,羊の毛皮,魚,塩,武器の交易を行なっており,奴隷の売買にも手を染めていたという.

このようなフリジア人の商業力の源泉な何だったのだろうか.佐藤 (21--22) は次のように述べている(引用文中の「テルプ」とは海のなかに設けられた人工の盛り土で,満潮になると島のようになった人々の居住地を指す).

フリース人は七―八世紀になぜこのように広範囲にわたる商業活動を展開できたのか.すでにふれたように彼らはテルプの上に住み,水路で近隣とつながっている生活をし,日頃から水に親しみ,船を操るのはお手のものであった.テルプの上で暮らすフリース人はヒツジなどを飼う牧畜とサケやチョウザメをとる漁業が主な生業で,日常の穀物はどうしてもほかから手に入れなければならなかった.これがおそらく彼らを商業活動に駆り立てたと思われる.その見返りに彼らは羊の毛皮,羊毛,魚などをもって出かけた.それに加えて,もし需要があれば,先にのべたような各地の特産物を扱うのは自然の流れである.

民族大移動の不安定な時代が終わるとともに,フリース人が手広い商業活動を展開したことは,オランダ人の歴史のひとコマとして注目してよいであろう.やがて一七世紀にはオランダ人は世界の七つの海へ雄飛するが,何かそれを予感させるようなフリース人の活躍である.大西洋を舞台に大々的に黒人奴隷貿易をくり広げたところなどは,まさにフリース人の商業の伝統を受け継いだものといえるかもしれない.

ロマンチックなフリジア・オランダ史観といえるが,もう1つ歴史的におもしろいのは,フリジア人とヴァイキングの関係である.フリースランドはヴァイキングの故地に非常に近いので,最初のターゲットとなる運命だった.9世紀にはヴァイキングによる大規模な掠奪が繰り広げられたが,それは地理的な近さのみならず,フリジア人による豊富な商業資源に引きつけられたからにちがいない.フリジア人はそれによって打撃を受けたのは確かだろうが,一方でしたたかな彼らはヴァイキングの勢いに乗じる形で,周辺地域への商業活動をさらに活発化したらしい.

7世紀以降のフリジア人にせよ,17世紀以降のオランダ人にせよ,超域的に活動し,歴史に民族名を刻むほどの影響力を示したものの,長期的に覇を唱えることはなかった.言語としても同様に,フリジア語やオランダ語は永続的に覇権を握ることはなかった.血を分けた兄弟たる英語が近代以降に世界化していくのと裏腹に,むしろ土地の言語として定着していくことになる.

・ 佐藤 弘幸 『図説 オランダの歴史』 河出書房,2012年.

2017-06-06 Tue

■ #2962. ブリューゲル「バベルの塔」はオランダ語の権威づけをもくろんでいたか? [bible][tower_of_babel][dutch][hebrew][history_of_linguistics][language_myth]

ここ1ヶ月ほどの間に,「バベルの塔」絡みの記事をいくつか書いてきた(tower_of_babel) .東京都美術館でブリューゲル「バベルの塔」展が開催されているのに引っかけて書いてきたのだが,先日,ようやくその美術館への訪問を果たした.

ブリューゲルの「バベルの塔」(ボイマンス美術館版)の実物を鑑賞するに当たって,事前にいくつかの評論を参照したが,実に多様な味わい方があるようだ.なぜブリューゲルはあのような塔をあのような背景とともに描いたのか.なぜ1568年頃という時期に描いたのか.その意図は何なのか.聖書に従った悲観的な構想なのか,あるいはそれを逆手に取った楽観的な視点があったのか,あるいは両方か.評論を読んでも実物を見ても,つかめないままである.

ブリューゲルの「バベルの塔」を,16世紀ヨーロッパ諸国の俗語賞揚と国民言語の確立という言語を取り巻く社会的風潮の観点から読み解こうとしたものに,互による議論がある.それを紹介しよう.

当時のヨーロッパの近代国家は,ラテン語のくびきから解放され,代わって俗語 (vernacular) が国語 (national language) として台頭してくるという潮流のなかにあった.国家として独立していることを内外に知らしめる手段として,権威ある国語の盤石な確立が急務と考えられていた.強国であれば,国語を選択・制定したうえで権威づけし,国民に広く教育・強制することが可能だろう.例えば,強国フランスは,フランス語をそのような地位に置くのに,それほどの時間とエネルギーを要しなかった.国家に実力があれば,国語にも実力を持たせられる.

しかし,実力の劣る国々,特にプロテスタント諸国家は,国語の確立に手間取った.そこで,彼らが自国語を権威づける方法として採用したのは,聖書の伝統により神の権威が付随しているみなされ,人類の原初の言語と考えられていたヘブライ語を引き合いに出し,自国語との言語的関連性をまことしやかに説くという戦略だった.こうして,ドイツ語やオランダ語があちらこちらでヘブライ語と結びつけられるようになった.

オランダ語の権威づけの試みについて,互 (83--85) の記述を引用する.

一五六八年以降,スペインの支配から脱するため,八十年に及ぶ独立戦争を強いられたネーデルラントでは,開戦翌年にあたる一五六九年,アントウェルペンで町医者として活動しながら言語および古代の研究に情熱を注いだヨハンネス・ゴロピウス・ベカヌス(ヤン・ファン・ホルプ)(一五一九--七二年)が『アントウェルペンの起源 (Origines Antwerpianae)』を公刊し,原初の言語は「神」から吹き込まれたものであり,そこでは言葉と事物は有縁的な関係をもっていた,そしてそうした関係の典型はオランダ語に見出される,と説いた.理由はといえば,アントウェルペン人の祖先であるキンブリ人はヤペトの直系の子孫であり,ヤペトの子孫は「バベルの塔」の下にいなかったために言語の混乱を免れ,かくしてアントウェルペン人だけがアダムの言語を保存した,というものである.ゴロピウス・ベカヌスは,語源による説明を試みながら,オランダ語が単音節語を多くもっていること,音の豊かさの点で他のあらゆる言語にまさっていること,複合語を生み出す力をもっていることを根拠に自説を証明しようとした.同様の試みは十七世紀に入っても見られ,一六二〇年に刊行されたアドリアン・ファン・デア・スリーク(一五六〇--一六二一年)の『敵対者たちの書 (Adversariorum libri)』では,「いかにヘブライ語は神的で原初のものであるか」,「どのようにしてそのあとすぐにチュートン語〔オランダ語〕が生じるのか」の証明が試みられている.

このとき,今日まで最もよく知られる「バベルの塔」を描いたピーテル・ブリューゲル(一五二五頃--六九年)が,ゴロピウス・ベカヌスと同じ時代に同じアントウェルペンで活動したフランドルの画家だったという事実の意味に気づくだろう.ブリューゲルが描いた現存する二枚の《バベルの塔》は一五六三年の作だが,さらに見渡して十六世紀から十七世紀にかけて多くの「バベルの塔」の絵画を残した者を探すなら,ヘンドリク・ファン・クレーヴ(一五二五--八九年)にしても,アベル・グリマー(一五七〇--一六二〇年)にしても,アントウェルペンで活動したフランドルの画家である.むろん,これは偶然の一致ではない.言語の混乱に象徴される人々の混乱と不安定な状況を,この事実は示している.そうしてヨーロッパでは,各地に「バベルの塔」が乱立した.

俗語賞揚と国民言語の確立を急務と考えていた点では,もちろんイギリスも例外ではない.イギリスも,様々な策を弄して国語たる英語の権威づけに腐心した.いずれの近代国家も,そこに国運の多くをかけていたといっても過言ではない.そして,その後,近代国家間の競争を経て,最終的に優位に立ったのがイギリスであり,それによって国際的な権威の高まったのが英語であった.斜めの角度からではあるが,ブリューゲル「バベルの塔」は,英語史的にも鑑賞しうる.

・ 互 盛央 『言語起源論の系譜』 講談社,2014年.

2017-05-29 Mon

■ #2954. ジャガイモの呼び名いろいろ [loan_word][spanish][japanese][homonymic_clash][taboo][dissimilation][dutch][history]

英語で「ジャガイモ」は potato である.「サツマイモ」 (sweet potato, batata) と区別すべく,Irish potato や white potato と呼ぶこともある.ジャガイモが南米原産(ペルーとボリビアにまたがるティティカカ湖周辺が原産地といわれる)であることはよく知られているが,1570年頃にスペイン人によってヨーロッパへ持ち込まれ,さらに17世紀にかけて世界へ展開していくにあたって,その呼び名は様々であった.

伊藤(著)『ジャガイモの世界史』 (44--45) によると,中南米の現地での呼称は papa であり,最初はそのままスペイン語に入ったという.しかし,ローマ法王を意味する papà と同音であることから恐れ多いとの理由で避けられ,音形を少しく変更して patata あるいは batata とした.この音形変化の動機づけが正しいとすれば,ここで起こったことは (1) 同音異義衝突 (homonymic_clash) の回避と,(2) ある種のタブー (taboo) 忌避の心理に駆動された,(3) 2つめの p を t で置き換える異化 (dissimilation) の作用(「#90. taper と paper」 ([2009-07-26-1]) を参照)と,(4) 音節 ta の繰り返しという重複 (reduplication) という過程,が関与していることになる.借用に関わる音韻形態的な過程としては,すこぶるおもしろい.

スペイン語 patata は,ときに若干の音形の変化はあるにせよ,英語 (potato) にも16世紀後半に伝わったし,イタリア語 (patata) やスウェーデン語 (potatis) にも入った(cf. 「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」 ([2013-03-08-1]),「#1966. 段々おいしくなってきた英語の飲食物メニュー」 ([2014-09-14-1])).

一方,栄養価の高い食物という評価をこめて,「大地のリンゴ」あるいは「大地のナシ」という呼称も発達した.フランス語 pomme de terre,オランダ語 aardappel などが代表だが,スウェーデン語で jordpäron とも称するし,ドイツ語で Erdapfel, Erdbirne の呼称もある.

さらに別系統では,ドイツ語 Kartoffel がある.これはトリュフを指すイタリア語 tartufo に由来するが,初めてジャガイモに接したスペイン人がトリュフと勘違いしたという逸話に基づく.ロシア語 kartofel は,ドイツ語形を借用したものだろう.

日本語「ジャガイモ」は,ジャガイモが16世紀末の日本に,オランダ人の手によりジャワ島のジャカトラ(現ジャカルタの古名)から持ち込まれたことに端を発する呼び名である.日本の方言の訛語としては様々な呼称が行なわれているが,おもしろいところでは,徳川(編)の方言地図によると,北関東から南東北の太平洋側でアップラ,アンプラ,カンプラという語形が聞かれる.これは,前述のオランダ語 aardappel に基づくものと考えられる(伊藤,p. 167).

・ 伊藤 章治 『ジャガイモの世界史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年.

・ 徳川 宗賢(編) 『日本の方言地図』33版,中央公論新社〈中公新書〉,2013年. *

2017-05-19 Fri

■ #2944. ship, skiff, skip(per) [doublet][etymology][phonetics][palatalisation][consonant][digraph][cognate][germanic][sgcs][loan_word][dutch]

「#1511. 古英語期の sc の口蓋化・歯擦化」 ([2013-06-16-1]) でみたように,ゲルマン語の [sk] は後期古英語期に口蓋化と歯擦化を経て [ʃ] へと変化した.後者は,古英語では scip (ship) のように <sc> という二重字 (digraph) で綴られたが,「#2049. <sh> とその異綴字の歴史」 ([2014-12-06-1]) で説明したとおり,中英語期には新しい二重字 <sh> で綴られるようになった.

ゲルマン諸語の同根語においては [sk] を保っていることが多いので,これらが英語に借用されると,英語本来語とともに二重語 (doublet) を形成することになる.英語本来語の shirt と古ノルド語からの skirt の関係がよく知られているが,標題に挙げた ship, skiff, skip(per) のような三重語ともいうべき関係すら見つけることができる.

「船」を意味する古高地ドイツ語の単語は scif,現代ドイツ語では Schiff である.語末子音 [f] は,第2次ゲルマン子音推移 (sgcs) の結果だ.古高地ドイツ語 sciff は古イタリア語へ schifo として借用され,さらに古フランス語 esquif を経て中英語へ skif として小型軽装帆船を意味する語として入った.これが,現代英語の skiff である.フランス語の equip (艤装する)も関連語だ.

一方,語頭の [sk] を保った中オランダ語の schip に接尾辞が付加した skipper は,小型船の船長を意味する語として中英語に入り,現在に至る.この語形の接尾辞部分が短縮され,結局は skip ともなり得るので,ここでみごとに三重語が完成である.skipper については,「#2645. オランダ語から借用された馴染みのある英単語」 ([2016-07-24-1]) も参照.

なお,語根はギリシア語 skaptein (くり抜く)と共通しており,木をくりぬいて作った丸木船のイメージにつながる.

2016-07-25 Mon

■ #2646. オランダ借用語に関する統計 [loan_word][borrowing][dutch][flemish][afrikaans][statistics]

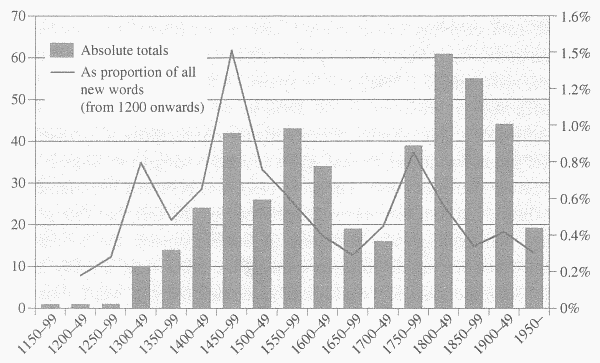

昨日の記事「#2645. オランダ語から借用された馴染みのある英単語」 ([2016-07-24-1]) 及び「#148. フラマン語とオランダ語」 ([2009-09-22-1]),「#149. フラマン語と英語史」 ([2009-09-23-1]) で取り上げてきたように,オランダ語と関連変種(フラマン語,低地ドイツ語,アフリカーンス語などを含み,オランダ語とともにすべて合わせて "Low Dutch" と呼ばれる)から英語に入った借用語は案外と多い.Durkin による OED3 による部分的な調査によれば,これらの言語からの借用語にまつわる数字を半世紀ごとにまとめると,以下のようになる (Durkin, p. 355 の "Loanwords from Dutch, Low German, and Afrikaans, as reflected by OED3 (A--ALZ and M-RZZ)" と題する表を再現した).

英語史を通じての全体的な数だけでいえば,Low Dutch からの借用語は,実に古ノルド語からの借用語よりも数が多いというのは意外かもしれない.「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1]) の表では,Dutch/Flemish からの語彙的影響は "minimal" と表現されているが,実際にはもう少し高めに評価する表現であってもよさそうだ.ただし,古ノルド語ほど英語の基本語彙に衝撃を与えたわけではなく,数だけで両ケースを比較することには注意しなければならない.ただし,Low Dutch からの語彙借用に関して顕著な特徴として,中世から現代まで途切れることなく語彙を供給している点は指摘しておきたい.

時代別にみると,借用語の絶対数では中世の合計は近現代の合計を下回るが,割合としては特に後期中英語に借用が盛んだったことがよくわかる.英語本来語と Low Dutch からの借用語とは語源的,形態的に区別のつかないことも多く,実際には古英語でも少なからぬ借用があった可能性があると想像すると,Low Dutch 借用語のもつ英語史上の潜在的な意義は小さくないように思われる.

Low Dutch 借用語の統計の問題について,Durkin (356--57) は次のように議論している.

The fullest study of words of Dutch or Low German origin in English remains that of Bense (1939), who drew his data chiefly from the first edition of the the (sic) OED. Bense's study groups loanwords from Dutch and Low German together under the collective heading 'Low Dutch', although at the level of individual word histories he frequently distinguishes between input from each language. His companion work, Bense (1925), provides a summary of the main historical contexts of contact. Bense discusses over 5,000 words, for most of which he considers Low Dutch origin at least plausible; this is thus much higher than the OED's etymologies suggest. His total includes some words ultimately of Dutch origin that have definitely entered English via other languages, e.g. plaque (from a French word that ultimately has a Dutch origin), and also many semantic loans; OED3 has over 150 of these in parts so far revised, e.g. household (a. 1399) or field-cornet (1800, after South African Dutch veldkornet). Nonetheless, Bense does make a case for direct borrowing from Dutch for many words for which the OED does not posit a Dutch etymon; even if one agrees with the OED's (generally more conservative) approach in all cases, Bense's suggestions are by no means absurd, and his work highlights very well the difficulty of being certain about the extent of the Dutch contribution to the lexis of English.

5000語を超えるという Bense の試算はやや大袈裟であっても,概数としては馬鹿げていないのではないかという Durkin の評価も,なかなか印象的である.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

・ Bense, J. F. Anglo-Dutch Relations from the Earliest Times to the Death of William the Third. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1925.

2016-07-24 Sun

■ #2645. オランダ語から借用された馴染みのある英単語 [loan_word][borrowing][dutch][flemish][wycliffe][etymology][onomatopoeia]

「#148. フラマン語とオランダ語」 ([2009-09-22-1]),「#149. フラマン語と英語史」 ([2009-09-23-1]) で述べたように,英語史においてオランダ語を始めとする低地帯の諸言語(方言)(便宜的に関連する諸変種を Low Dutch とまとめて指示することがある)からの語彙借用は,中英語から近代英語まで途切れることなく続いていた.その中でも12--13世紀には,イングランドとフランドルとの経済関係は羊毛の工業と取引を中心に繁栄しており,バケ (75) の言うように「ゲントとブリュージュとは,当時イングランドという羊の2つの乳房だった」.

しかし,それ以前にも,予想以上に早い時期からイングランドとフランドルの通商は行なわれていた.すでに9世紀に,アルフレッド大王はフランドル侯地の創始者ボードゥアン2世の娘エルフスリスと結婚していたし,ウィリアム征服王はボードゥアン5世の娘のマティルデと結婚している.後者の夫婦からは,後のウィリアム2世とヘンリー1世を含む息子が生まれ,さらにヘンリー1世の跡を継いだエチエンヌの母アデルという娘も生まれていた.このようにイングランドと低地帯は,交易者の間でも王族の間でも,古くから密接な関係を保っていたのである.

かくして中英語には低地帯の諸言語から多くの借用語が流入した.その単語のなかには,英語としても日本語としても馴染み深いものが少なくない.以下に中世のオランダ借用語をいくつか列挙してみたい.13世紀に「人頭」の意で入ってきた poll は,17世紀に発達した「世論調査」の意味で今日普通に用いられている.clock は,エドワード1世の招いたフランドルの時計職人により,14世紀にイングランドにもたらされた.塩漬け食品の取引から,pickle がもたらされ,ビールに欠かせない hop も英語に入った.海事関係では,13世紀に buoy が入り, 14世紀に rover, skipper が借用され,15世紀に deck, freight, hose がもたらされた.商業関係では,groat, sled が14世紀に,guilder, mart が15世紀に入っている.その他,13世紀に snatch, tackle が,14世紀に lollard が,15世紀に loiter, luck, groove, snap がそれぞれ英語語彙の一部となった.

たった今挙げた重要な単語 lollard について触れておこう.この語は,1300年頃,オランダ語で病人や貧しい人々の世話をしていた慈善団体を指していた.これが,軽蔑をこめてウィクリフの弟子たちにも適用されるようになった.彼らが詩篇や祈りを口ごもって唱えていたのを擬音語にし,あだ名にしたものともされている.英語での初例はウィクリフ派による英訳聖書が出た直後の1395年である.

・ ポール・バケ 著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語の語彙』 白水社〈文庫クセジュ〉,1976年.

2015-09-12 Sat

■ #2329. 中英語の借用元言語 [borrowing][loan_word][me][lexicology][contact][latin][french][greek][italian][spanish][portuguese][welsh][cornish][dutch][german][bilingualism]

中英語の語彙借用といえば,まずフランス語が思い浮かび (「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1])),次にラテン語が挙がる (「#120. 意外と多かった中英語期のラテン借用語」 ([2009-08-25-1]), 「#1211. 中英語のラテン借用語の一覧」 ([2012-08-20-1])) .その次に低地ゲルマン語,古ノルド語などの言語名が挙げられるが,フランス語,ラテン語の陰でそれほど著しくは感じられない.

しかし,実際のところ,中英語は上記以外の多くの言語とも接触していた.確かにその他の言語からの借用語の数は多くはなかったし,ほとんどが直接ではなく,主としてフランス語を経由して間接的に入ってきた借用語である.しかし,多言語使用 (multilingualism) という用語を広い意味で取れば,中英語イングランド社会は確かに多言語使用社会だったといえるのである.中英語における借用元言語を一覧すると,次のようになる (Crespo (28) の表を再掲) .

| LANGUAGES | Direct Introduction | Indirect Introduction |

| Latin | --- | |

| French | --- | |

| Scandinavian | --- | |

| Low German | --- | |

| High German | --- | |

| Italian | through French | |

| Spanish | through French | |

| Irish | --- | |

| Scottish Gaelic | --- | |

| Welsh | --- | |

| Cornish | --- | |

| Other Celtic languages in Europe | through French | |

| Portuguese | through French | |

| Arabic | through French and Spanish | |

| Persian | through French, Greek and Latin | |

| Turkish | through French | |

| Hebrew | through French and Latin | |

| Greek | through French by way of Latin |

「#392. antidisestablishmentarianism にみる英語のロマンス語化」 ([2010-05-24-1]) で引用した通り,"French acted as the Trojan horse of Latinity in English" という謂いは事実だが,フランス語は中英語期には,ラテン語のみならず,もっとずっと多くの言語からの借用の「窓口」として機能してきたのである.

関連して,「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-19-1]),「#516. 直接のギリシア語借用は15世紀から」 ([2010-09-25-1]),「#2164. 英語史であまり目立たないドイツ語からの借用」 ([2015-03-31-1]) も参照.

・ Crespo, Begoña. "Historical Background of Multilingualism and Its Impact." Multilingualism in Later Medieval Britain. Ed. D. A. Trotter. Cambridge: D. S. Brewer, 2000. 23--35.

2014-07-06 Sun

■ #1896. 日本語に入った西洋語 [loan_word][borrowing][japanese][lexicology][borrowing][portuguese][spanish][dutch][italian][russian][german][french]

日本語に西洋語が初めて持ち込まれたのは,16世紀半ばである.「#1879. 日本語におけるローマ字の歴史」 ([2014-06-19-1]) でも触れたように,ポルトガル人の渡来が契機だった.キリスト教用語とともに一般的な用語ももたらされたが,前者は後に禁教となったこともあって定着しなかった.後者では,アルヘイトウ(有平糖)(alfeloa) ,カステラ (Castella),カッパ (capa),カボチャ(南瓜,Cambodia),カルサン(軽袗,calsãn),カルタ (carta),コンペイトウ(金平糖,confeitos),サラサ(更紗,saraça),ザボン (zamboa),シャボン (sabão),ジバン(襦袢,gibão),タバコ(煙草,tabaco),チャルメラ (charamela),トタン (tutanaga),パン (pão),ビイドロ (vidro),ビスカット(ビスケット,biscoito),ビロード (veludo),フラスコ (frasco),ブランコ (blanço),ボオロ (bolo),ボタン (botão) などが残った.16世紀末にはスペイン語も入ってきたが,定着したものはメリヤス (medias) ぐらいだった.

近世中期に蘭学が起こると,オランダ語の借用語が流れ込んでくる.自然科学の語彙が多く,後に軍事関係の語彙も入った.まず,医学・薬学では,エーテル (ether),エキス (extract),オブラート (oblaat),カルシウム (calcium),カンフル (kamfer, kampher),コレラ (cholera),ジギタリス (digitalis),スポイト (spuit),ペスト (pest),メス (mes),モルヒネ (morphine).化学・物理・天文では,アルカリ (alkali),アルコール (alcohol),エレキテル (electriciteit),コンパス (kompas),ソーダ (soda),テレスコープ (telescoop),ピント (brandpunt),レンズ (lenz).生活関係では,オルゴール (orgel),ギヤマン (diamant),コーヒ (koffij),コック (kok),コップ(kop; cf. 「#1027. コップとカップ」 ([2012-02-18-1])),ゴム (gom),シロップ (siroop),スコップ (schop),ズック (doek),ソップ(スープ,soep),チョッキ (jak),ビール (bier),ブリキ (blik),ペン (pen),ペンキ (pek), ポンプ (pomp),ホック (hoek),ホップ (hop),ランプ (lamp).軍事関係では,サーベル (sabel),ピストル (pistool),ランドセル (ransel).

明治時代には西洋語のなかでは英語が優勢となってくるが,明治初期にはいまだ「コップ」「ドクトル」などオランダ借用語の使用が幅を利かせていた.しかし,大正中期以降は英語系が大半を占めるようになり,オランダ風の「ソップ」が英語風の「スープ」へ置換されたように,発音も英語風へと統一されてくる.英語以外の西洋語としては,大正から昭和にかけてドイツ語(主に医学,登山,哲学関係),フランス語(主に芸術,服飾,料理関係),イタリア語(主に音楽関係),ロシア語も見られるようになった.それぞれの例を挙げてみよう.

・ ドイツ語:ノイローゼ(Neurose),カルテ(Karte),ガーゼ(Gaze),カプセル(Kapsel),ワクチン(Vakzin),イデオロギー(Ideologie),ゼミナール(Seminar),テーマ(Thema),テーゼ(These),リュックサック(Rucksack),ザイル(Seil),ヒュッテ(Hütte),オブラート (Oblate), クレオソート (Kreosot).

・ フランス語:デッサン(dessin),コンクール(concours),シャンソン(chanson),ロマン(roman),エスプリ(esprit),ジャンル(genre),アトリエ(atelier),クレヨン(crayon),ルージュ(rouge),ネグリジェ(néglige),オムレツ(omelette),コニャック(cognac),シャンパン(champagne),マヨネーズ(mayonnaise)

・ イタリア語:オペラ(opera),ソナタ(sonata),テンポ(tempo),フィナーレ(finale),マカロニ(macaroni),スパゲッティ(spaghetti)

・ ロシア語:ウォッカ(vodka),カンパ(kampaniya),ペチカ(pechka),ノルマ(norma)

今日,西洋語の8割が英語系であり,借用の対象となる英語の変種としては太平洋戦争をはさんで英から米へと切り替わった.

以上,佐藤 (179--80, 185--86) および加藤他 (74) を参照して執筆した.関連して,「#1645. 現代日本語の語種分布」 ([2013-10-28-1]),「#1526. 英語と日本語の語彙史対照表」 ([2013-07-01-1]),「#1067. 初期近代英語と現代日本語の語彙借用」 ([2012-03-29-1]) の記事も参照されたい.

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

・ 加藤 彰彦,佐治 圭三,森田 良行 編 『日本語概説』 おうふう,1989年.

2013-06-10 Mon

■ #1505. オランダ語方言における "mouse"-line と "house"-line [dialectology][dutch][geography][isogloss][wave_theory][map][phonetics][vowel]

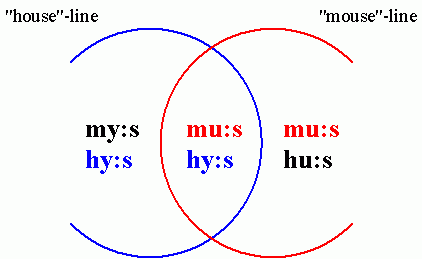

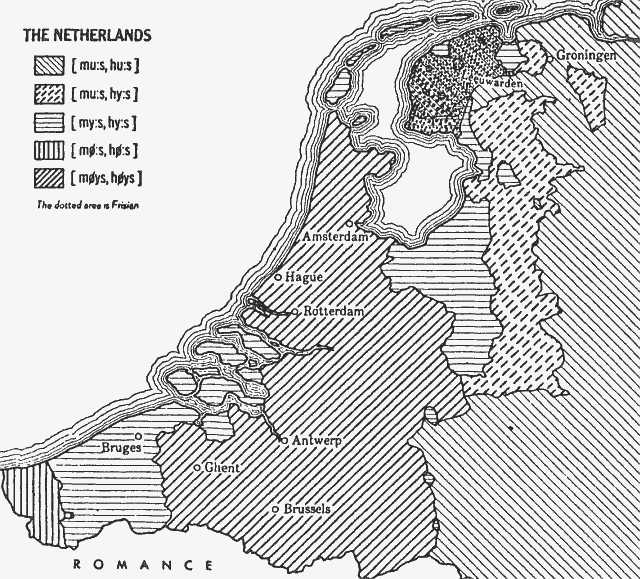

現代標準英語の mouse と house には [əʊ] の2重母音が含まれている.この2重母音はゲルマン祖語では *[uː] だったが,現在のゲルマン諸語の多くでは,音価こそ多種多様だが,何らかの2重母音か長母音かが共通して両語に現われる.例えば,標準ドイツ語では [aʊ] であり,標準オランダ語では [øy] である.

ところが,ベルギーとオランダにまたがる地域の方言地図(記事末尾を参照)を描いてみると,この2語の母音について興味深い分布が明らかになる.東部には古い [uː] が残っており,[muːs, huːs] が見られる.一方,西部には,飛び地としての分布ではあるが円唇化した長母音 [yː] を含む [myːs, hyːs] が行なわれている.また,最西端には [øː] を含む [møːs, høːs] が細々と分布している.そして,西部の大半には標準オランダ語の [øy] が広がっている.それぞれの地域で,音価こそ異なるものの,"mouse" と "house" の両語に同じ長母音か2重母音が現われていることが確認できる.

ところが,[muːs, huːs] と [myːs, hyːs] に挟まれたところに,両語で母音の食い違った [muːs, hyːs] を示すエリアがあるのである.このことは,"mouse" と "house" の母音の変異を表わす等語線 (isogloss) が互いに一致していないことを物語っている.mouse のほうが "house" よりも広い地域において,古い2重母音を保っているということになる.簡略化した模式図を以下に示そう.

この分布を説明するのに,次のようなシナリオが想定される.中世のあるとき,おそらく西部のフランドル地方で革新形 [yː] が生じた.文化的な優位ゆえに,この革新的な母音は波状に広がっていった.一方,東からは北ドイツのハンザ都市を中心とするもう1つの文化圏の影響により,古い [uː] も根強く分布していた.この東西文化圏からの波紋が問題のエリア周辺で複雑にぶつかりあい,等語線の妥協の産物ともいえる上記の分布が生じたのである.実際,現在でも西からの [yː] の東進はゆっくりと継続しているという.

後の16--17世紀,おそらくアントワープ発で,次なる革新的な2重母音 [øy] が広がり出す.これが,その時までに優勢となっていた [yː] を置き換えてゆき,オランダ語に標準的な発音となっていった.

[muːs, hyːs] を生み出した一致しない等語線は,[2012-10-21-1]の記事で触れた chaque mot a son histoire "every word has its own history" を明確に裏付けるものである.

以上,Kloeke, G. G (De Hollandsche Expansie. Noorden Zuid-Nederlandsche Dialectbibliotheek 2. The Hague: 1927.) の調査を概説した Bloomfield (328--31) を参照して執筆した.以下の地図は,Bloomfield (328) より.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-12-23 Sun

■ #1336. なぜ thou ではなく you が一般化したか? (2) [pragmatics][personal_pronoun][honorific][dutch][t/v_distinction][sobokunagimon]

標記の問題について,[2012-05-28-1]の記事に追加して述べたい.Bloomfield (401--02) で,親称が敬称によって駆逐されるという過程は,英語のみならずオランダ語にも見られ,オランダ語ではさらに次の段階に進んできたという.

There is an advantage, often, in applying well-favored terms to one's hearer. The habit of using the plural pronoun 'ye' instead of the singular 'thou,' spread over Europe during the Middle Ages. In English, you (the old dative-accusative case-form of ye) has crowded thou into archaic use; in Dutch, jij [jej] has led to the entire obsolescence of thou, and has in turn become the intimate form, under the encroachment of an originally still more honorific u [y:], representing Uwe Edelheid [ˈy:we ˈe:delhejt] 'Your Nobility.' (401--02)

オランダ語で生じたことは,「#185. 英語史とドイツ語史における T/V distinction」 ([2009-10-29-1]) で触れた「敬意逓減の法則」のもう一つの例といえるだろう.同族の言語でこのような過程が確認されるということは,英語における過程も平行的だったのではないかと疑いたくなるのも自然である.

敬意逓減の法則は,敬意を表わすはずの語から敬意が失われてゆくために,真正な敬意を表わすべく次なる語が導入されるということを述べているが,そこで前提とされているのは,何らかの語句よって相手に敬意を表わしたいという話者の意図である.敬意の語は下落してゆくのが常だが,それでも敬意を表わすこと自体はやめたくない,とでもいおうか.もしこの前提が普遍的だとすれば,thou と you の選択に迷った場合に,より安全に,より丁寧な you を選ぶことは理に適っているように思われる.もともと下落傾向があるなかで,あえて非敬称の thou を選ぶことは,不合理だろう.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2011-11-10 Thu

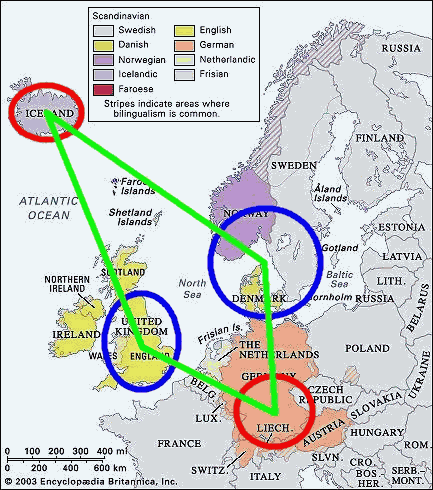

■ #927. ゲルマン語の屈折の衰退と地政学 [germanic][inflection][synthesis_to_analysis][contact][geography][map][dutch][german][faroese][icelandic][danish][afrikaans]

中世のゲルマン語派の話者の分布を地図に示すと,北東端を Continental Scandinavian,南東端を High German,南西端を English,北西端を Icelandic にもつ四辺形が描かれる.この地図が示唆する興味深い点は,青で示した English と Continental Scandinavia は歴史的に屈折を激しく摩耗させてきたゲルマン語であり,赤で示した Icelandic と High German は歴史的に屈折を最もよく残してきたゲルマン語であるという事実だ.そして,革新的な北東・南西端と保守的な北西・南東端に囲まれた,緑で示した四辺形の中程に含まれる Faroese, Dutch, Frisian, Low German は,屈折をある程度は摩耗させているが,ある程度は保持しているという中間的な性格を示す.この地理と言語変化の相関関係は見かけだけのものだろうか,あるいは実質的なものだろうか.

この点について好論を展開しているのが,O'Neil である.

Now from the point of view of their inflectional systems, it is in the languages of the extreme southwest and northeast areas, among the Scandinavians and the English, that things are farthest from the state of the old languages, where --- in fact --- the old inflectional system has become so simplified that the languages can barely be said to be inflected at all. It is in the other two areas, in the northwest in Iceland and in the southeast among the High Germans (but most especially in Iceland) that an older inflectional system is best preserved. Between these two extremes and their associated corners or areas and languages, lie other Germanic languages (Faroese, Frisian, Dutch, etc.) of neither extreme characteristic: i.e. not stripped (essentially) of their inflections, nor heavily inflected like the older languages. (250)

地理が直接に言語の変化に影響を及ぼすということはあり得ない.しかし,地理が言語話者の地政学的な立場に影響を及ぼし,地政学的な立場が歴史に影響を及ぼし,歴史が言語の発展に影響を及ぼすという間接的な関係を想定することは可能だろう.

屈折が大いに単純化した英語の場合,古ノルド語 (Old Norse) との接触が単純化の決定的な引き金となったという論は,今では広く受け入れられている([2009-06-26-1]の記事「#59. 英語史における古ノルド語の意義を教わった!」を参照).一方で,アイスランド語 (Icelandic) が地理的に孤立しているがゆえに,古い屈折を現代までよく残しているということもよく言われる([2010-07-01-1]の記事「#430. 言語変化を阻害する要因」を参照).いずれも歴史的に経験してきた言語接触の程度との関数として説明されているが,その言語接触の歴史とは地政学上の要因によって大いに条件付けられているのである.ここでは言語変化が地理的条件により間接的に動機づけられているといえるだろう.

では,英語やアイスランド語以外のゲルマン諸語についても,同様の説明が可能だろうか.O'Neil は,大陸スカンジナビア諸語の屈折の単純化も英語のそれと平行的な関係にあると主張する.この場合,大陸スカンジナビア諸語が接触したのは低地ドイツ語 (Middle Low German) である.

It is clear then that Continental Scandinavian is inflectionally simple like English, with --- however --- its idiosyncratic sense of simplicity. The reasons for its simplicity seem to be exactly those that led to the development of the neutralized northern Middle English inflectional system: language contact between Middle Low German and Danish in the countryside and between Middle Low German and all Continental Scandinavian languages in the centers of trade. (267)

さらに,英語や大陸スカンジナビア諸語と同じように単純化した屈折をもつアフリカーンス語 (Afrikaans) についても,同様の議論が成り立つ.ここでは,オランダ語 (Dutch) と低地ゲルマン語 (Low German) との接触が関与している.

. . . the original population that settled Capetown and then the Cape was not a homogeneous Dutch-speaking population. The group of people that arrived in Capetown in 1652 was first of all predominantly German (Low German mercenaries) and the Dutch part of it was of mixed Dutch dialects. Thus just the right conditions for the neutralization of inflections existed in Capetown at the time of its settlement. (268--69)

他にも,フリジア語 (Frisian) とオランダ語 (Dutch) とが都市部で言語接触を経験した結果としての "Town Frisian" (268) の例も挙げられる.

反対に,複雑な屈折を比較的よく保っている例として,アイスランド語の他に挙げられているのが高地ドイツ語 (High German) である.ここでも O'Neil は,高地ドイツ語もアイスランドほどではないが,地政学的に見て隔離されていると論じている.

. . . High German has not been so completely isolated as Icelandic. But then neither is its inflectional system as conservative. Yet in fact the area of High German has been generally isolated from other Germanic contact --- the sort of contact that would lend to neutralization, for the general motion of High German has always been away from the Germanic area and onto its periphery among non-Germanic peoples. (277)

最後に,地図上の四辺形の内部に納まる中間的な屈折度を示す言語群についても O'Neil は地政学的な相関関係を認めているので,指摘しておこう.以下は,フェロー語 (Faroese) の屈折の中間的な特徴を説明づけている部分からの引用である.

. . . the Faroese fished and worked among the Icelanders and still do, at the same time being administered, educated, and exploited by continental Scandinavians. Thus for centuries was Faroese exposed to the simplified inflectional systems of continental Scandinavia while in constant contact with the conservative system of Icelandic. Unless this conflict was resolved Faroese could neither move toward Continental Scandinavian, say, nor remain essentially where it began like Icelandic: neither completely neutralize its inflections, nor simplify them trivially. The conflict was not resolved and as a consequence Faroese moved in a middle state inflectionally. (280)

・ O'Neil, Wayne. "The Evolution of the Germanic Inflectional Systems: A Study in the Causes of Language Change." Orbis 27 (1980): 248--86.

2009-09-23 Wed

■ #149. フラマン語と英語史 [flemish][dutch][loan_word]

昨日の記事[2009-09-22-1]でフラマン語(あるいは Netherlandic language )の沿革を概観したが,今回は特に英語史との関連について考えてみたい.言語文化的には,二つのポイントがあると考えられる.

一つ目は,昨日も述べたが,そもそも比較言語学的にフラマン語と英語の関係は相当に近いということである.当然そこから予想されるように,両言語の言語類型は相当に近い.

二つ目は,[2009-08-31-1], [2009-09-02-1], [2009-09-14-1]で話題にしたように,中英語期以降,フラマン語から英語に入った借用語が意外と多く存在する点である.中世を通じて,フランドル,オランダ,ドイツ北部のいわゆる the Low Countries とイギリスとの交流は非常に盛んだった.活気ある交流をもたらしたのは,羊毛産業の発展である.イギリスに産する羊毛が毛織物産業の盛んなフランドルへ輸出されると同時に,毛織物の織元も大量にイギリスへ移住してきた.13世紀末には,Edward I の政策として,イギリスが直々に毛織物産業の管理に乗りだし,国内では London など,オランダやフランドルでは Dordrecht, Louvain, Antwerp, Bruges などにステープルと呼ばれる羊毛取引指定市場が設けられ,国際的な交易が繁栄した.こうした物的・人的交流を背景に,中世以降,多くの語がオランダ語・フラマン語から英語へと流れ込んだのである.

一説によると,現在までにオランダ語・フラマン語から借用された語の数は2500語にのぼるという.ここではその一握りを挙げるにとどめよう.同地方の歴史を反映し,航海,商業,芸術関係の用語が多い.

bluff, bowsprit, cruise, deck, dock, easel, freight, groat, guilder, knapsack, landscape, lighter, mart, nap, poppycock, roster, rover

・Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 4th ed. London: Routledge, 1993. 183--84.

・Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003. 126.

2009-09-22 Tue

■ #148. フラマン語とオランダ語 [flemish][dutch][germanic][map]

[2009-08-31-1], [2009-09-02-1], [2009-09-14-1]などでフラマン語 ( Flemish ) について触れたが,そもそもフラマン語とは何かについて触れていなかった.英語史でもちらほらと顔を出してくる言語なので,簡単に紹介する.

言語的にいえば,「フラマン語=オランダ語」とイコールでつなげて差し支えない.英語でも Flemish と Dutch と呼称を分けるが,事実上は同じ言語と考えてよい.なぜ呼称を分けるかといえば,それぞれの背後に控えている国家が異なるからである.オランダ ( The Netherlands ) という国で使用されるオランダ語のことを「オランダ語」 ( Dutch ) と呼び,ベルギー ( Belgium ) という国で使用されるオランダ語のことを「フラマン語」 ( Flemish ) と呼び分けているだけの話しである.

ただ,ベルギーで話されている地方変種に Vlaams と呼ばれる言語があり,これに Flemish という英単語を当てる場合があるので注意を要する.この場合には,Flemish はいわゆるオランダ語の一方言という意味になる.Flemish という語にこのように二つの用法があることが混乱のもとのわけだが,いずれにせよ,同じ言語のわずかばかり異なる変種ととらえておけばよい.詳細な情報は,Ethnologue のベルギーの項とEthnologue のベネルクス言語地図を参照.

さて,Dutch とか Flemish とか,異なる呼称を用いることは混乱を招くので,分けずに Netherlandic language と呼ばれることがある.確かにこのほうがすっきりする.名前を改め Netherlandic language は,現在,以下のような国・地域で使用されている.

・オランダ(公用語として)

・ベルギー北部のフランドル地方(英語名 Flanders 「フランダース」)(フランス語とともに国の公用語として)

・フランス北西部のベルギー国境地域(8万人ほどの話者がいる)

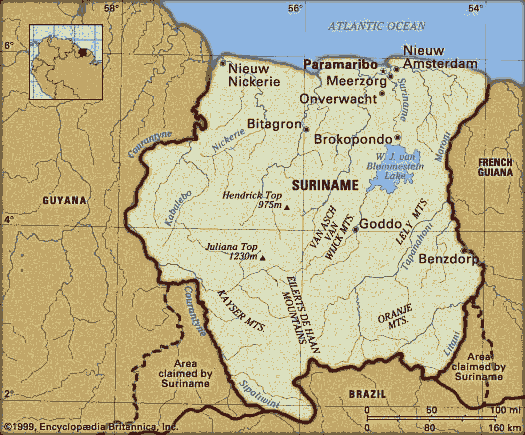

・スリナム(行政の言語として.地図を参照.)

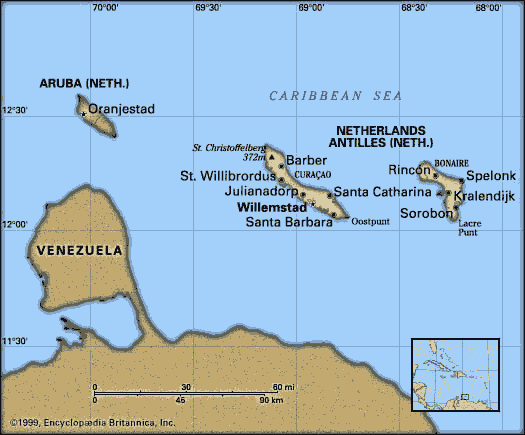

・オランダ領アンティル諸島 ( the Netherlands Antilles )(行政の言語として.地図を参照.)

これとは別に17世紀に南アフリカの植民地に Netherlandic language が持ち込まれ,そこから独自に発展した言語がある.これは現在 Afrikaans と呼ばれている言語で,南アフリカ共和国で広く話されている同国の公用語の一つである.

さて,この Netherlandic language (とそこから派生した Afrikaans )は,印欧比較言語学によると,英語と同じ西ゲルマン語派に属しており,そもそも英語との関係はかなり近い(印欧語の系統図[2009-06-17-1]を参照).西フランク族の話していた Old Low Franconian なる言語が,紀元700年頃に周辺のゲルマン諸語との言語接触を経て「生まれ変わった」のが Netherlandic language と考えられている.この新生言語で書かれた現存する最も古い文献は,12世紀末のものとされる.ちなみに英語の最古の文献は700年頃とされるので,文献学的には Netherlandic language は「新しい言語」に見える.

2009-09-14 Mon

■ #140. オランダ・フラマン語から借用した指小辞 -kin [dutch][flemish][suffix][onomastics]

[2009-08-30-1]の記事で,-ot という 指小辞 ( diminutive ) を紹介した.もう一つ,オランダ語 ( Dutch ) あるいはフラマン語 ( Flemish ) から借用された興味深い指小辞がある.中世に流行した,人名に付加される -kin という接尾辞である.

この接尾辞は,大陸の西ゲルマン諸語には同根語 ( cognate ) がある.例えば,現代ドイツ語では -chen が対応する接尾辞で,Kindchen 「小さな子供」,Haüschen 「小さな家」,Mädchen 「少女」などに見られる.ところが,古英語には cognate が見あたらない.(ただ,MED では古英語に帰せられるとする説が唱えられている.)

英語では洗礼名に付加される例が12世紀末に現れ始めるが,そのほとんどがオランダ語・フラマン語から名前ごと借りてきたもののようで,-kin を英語の側で生産的に使いこなした例はほとんどない.以下のような名前がある.

Dawkin, Haukyn, Janekin, Melekin, Perkin, Piperkin, Potekin, Simkin, Tymkin, Watekin, Wilekin

1400年以降,-kin 付きの名前は洗礼名としては流行らなくなったが,姓としては -s や -son を付け加えた形で現在にも残っている ( e.g. Dickens, Dickinson, Jenkins, Perkins, Watkins, Wilkinson ).

人名からスタートしたあと,中英語後期以降は一般名詞にも -kin が付くようになったが,借用語なのか,英語の側での語形成なのか,起源が不明のケースも少なくない.

一般名詞の例としては,napkin, lambkin などがある.

2009-08-31 Mon

■ #126. 7言語による英語への影響の比較 [contact][flemish][dutch][japanese]

Gelderen (102) に,Celtic, Latin, Scandinavian, French, Dutch/Flemish の5言語が英語に与えた影響の比較表がある.これに,もう一つ Greek を加えて,6言語による影響の比較表を掲げる.

| vocabulary | morphology | syntax | |

|---|---|---|---|

| Celtic | yes | no | possibly |

| Latin | yes | somewhat | no |

| Scandinavian | yes | yes | yes |

| French | very much | yes | minimal |

| Dutch/Flemish | minimal | no | no |

| Greek | yes | somewhat | no |

[2009-08-16-1]の記事でフランス語と古ノルド語による影響を様々な視点から比較したのとは異なり,分野ごとへの影響を大雑把に示した表にすぎないが,いくつかの興味深いポイントが見えてくる.一般の英語史概説ではあまり扱われない項目,あるいは問題意識を呼び覚ましてくれる項目に目が止まった.

・ケルト語の統語への影響の "possibly" が気になる

・ラテン語の統語への影響が "no" というのは本当か

・オランダ語・フラマン語による英語への影響を,ラテン語やフランス語などと同列に比較するという視点そのものが斬新

オランダ語・フラマン語については,従来,英語への影響という視点がフィーチャーされることはあまりなかった.確かに英語史概説書で語彙の借用の話題として軽く取り上げられることはあるが,あくまでマイナーな話題としてである.著者の Gelderen がオランダ人であり,多分にひいき目はあるだろうが,こうしたニッチな領域に関心が向けられるというのは,英語史の視点を豊かにしてくれるという点で歓迎すべきである.

上の文章を書いているうちに,ぜひとも日本語を含めたくなった.

| vocabulary | morphology | syntax | |

|---|---|---|---|

| Celtic | yes | no | possibly |

| Latin | yes | somewhat | no |

| Scandinavian | yes | yes | yes |

| French | very much | yes | minimal |

| Dutch/Flemish | minimal | no | no |

| Greek | yes | somewhat | no |

| Japanese | somewhat | no | no |

[2009-06-12-1]の記事で,「過去50年で,英語への借用語の約8%が日本語から」と紹介したので,"minimal" でなく "somewhat" としてみたが,この判断はいかがだろうか.

・Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow