2016-11-05 Sat

■ #2749. "Present Perfect Puzzle" --- 近現代英語からの「違反」例 [perfect][aspect][tense][adverb][present_perfect_puzzle][mode]

「#2492. 過去を表わす副詞と完了形の(不)共起の歴史 」 ([2016-02-22-1]),「#2633. なぜ現在完了形は過去を表わす副詞と共起できないのか --- Present Perfect Puzzle」 ([2016-07-12-1]) で紹介したように,現代英語には,現在完了と過去の特定の時点を表わす副詞語句は共起できないという規則がある.ところが,近代英語やとりわけ中英語では,このような共起の例が散見される.現代英語にかけて,なぜこのような制限規則が定まったのかという問題,いわゆる "Present Perfect Puzzle" については,様々な提案がなされてきたが,完全には解明されていない.

Visser (2197) より,近代英語期,さらに20世紀を含む時代からの例をいくつか引こう.

・ 1601 Shakesp., All's Well IV, iii, 3, I have delivered it an hour since.

・ 1669 Pepys's Diary April 11th, which I have forgot to set down in my Journal yesterday.

・ 1777 Sheridan, School f. Sc. I, i, I am told he has had another execution in the house yesterday.

・ 1820 Scott. Monastery XXX, The Englishman . . . has murdered young Halbert . . . yesterday morning.

・ 1847 Ch. Brontë, Jane Eyre XVI, Indeed I have seen Blanche, six or seven years ago, when she was a girl of eighteen.

・ 1912 Standard, Aug. 16, Prince Henry has decided to travel to Tokio by the overland route. Twice already he has visited Japan, in 1892 and 1900 (Kri).

・ 1920 Galsworthy, In Chancery IV, I have been to Richmond last Sunday.

・ 1962 Everyman's Dictionary of Literary Biography p. 609--10, He [sc. Shakespeare] is, of course, unmeasurably the greatest of all English writers, and has been so recognized even in those periods that were antipathetic to the Elizabethan genius.

このような現代的な規則から逸脱している例について,Visser (2197) は他の研究者を参照しつつ次のように述べている.

Several scholars (e.g. 1958 F. T. Wood; 1926 Poutsma) account for these idioms by suggesting that the writer or speaker has embarked on the given form before the idea of a temporal adjunct comes into his mind, and then adds this adjunct as a kind of afterthought. Another explanation is based on the assumption that instances like those quoted here may be seen as survivals of a usage that formerly---when there was not yet the strict line of demarcation between the different uses---occurred quite normally.

ここでは2つの提案がなされているが,前者の "afterthought" 説は理解しやすい.しかし,上記の例のすべてが,後から思いついての付け足しとして説明できるかどうかは,客観的に判断できないように思われる.第2の「古くからの残存」説は,その通りなのかもしれないが,現代英語にかけてくだんの共起制限が課されたのはなぜかという "Present Perfect Puzzle" に直接に迫るものではない.

このパズルは未解決と言わざるを得ない.

・ Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973.

2016-11-03 Thu

■ #2747. Reichenbach の時制・相の理論 [tense][aspect][deixis][perfect][preterite][future][semantics]

言語における時制・相を理論化する有名な試みに,Reichenbach のものがある.3つの参照時点を用いることで,主たる時制・相を統一的に説明しようとするものだ.その3つの参照時点とは,以下の通り(Saeed (128) より引用).

S = the speech point, the time of utterance;

R = the reference point, the viewpoint or psychological vantage point adopted by the speaker;

E = event point, the described action's location in time.

この S, R, E の時間軸上の相対的な位置関係を,先行する場合には "<",同時の場合には "=",後続する場合には ">" の記号で表現することにする.例えば,過去の文 "I saw Helen", 過去完了の文 "I had seen Helen",未来の文 "I will see Helen" のそれぞれの時制は,以下のように表わすことができるだろう.

"I saw Helen" ───┴───────┴───>

(R = E < S) R, E S

"I had seen Helen" ───┴───┴───┴───>

(E < R < S) E R S

"I will see Helen" ───┴───────┴───>

(S < R = E) S R, E

この SRE の分析によると,英語の時制体系は以下の7つに区分される (Saeed 132) .

| Simple past | (R = E < S) | "I saw Helen" |

| Present perfect | (E < S = R) | "I have seen Helen" |

| Past perfect | (E < R < S) | "I had seen Helen" |

| Simple present | (S = R = E) | "I see Helen" |

| Simple future | (S < R = E) | "I will see Helen" |

| Proximate future | (S = R < E) | "I'm going to see Helen" |

| Future perfect | (S < E < R) | "I will have seen Helen" |

SRE の3時点の関係は様々だが,S = R となるのが現在完了,単純現在,近接未来の3つの場合のみであることは注目に値する.非英語母語話者には理解しにくい現在完了の「現在への関与」 (relevance to "now") という側面は,Reichenbach の理論では「S = R」として表現されるのである.

・ Reichenbach, Hans. Elements of Symbolic Logic. London: Macmillan, 1947.

・ Saeed, John I. Semantics. 3rd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009.

2016-08-28 Sun

■ #2680. deixis [pragmatics][deixis][demonstrative][personal_pronoun][tense][adverb]

語用論の基本的な話題の1つに deixis (ダイクシス,直示性)がある.この用語は,ギリシア語で「示す,指し示す」を意味する deikunúnai に由来する.Huang (132) の定義によれば,deixis とは "the phenomenon whereby features of context of utterance or speech event are encoded by lexical and/or grammatical means in a language" である.直示表現 (deictic (expression)) には,指示詞 (demonstrative),1・2人称代名詞 (1st and 2nd personal_pronoun),時制標識 (tense marker),時や場所の副詞 (adverb of time and place),移動動詞 (motion verb) が含まれる.

何らかの deixis をもたない言語は存在しない.それは,deixis を標示する手段がないと,人間の通常のコミュニケーション上の要求を満たすことができないからだ.確かに「私」「ここ」「今」のような直示的概念なしでは,いかなる言語も役に立たないだろう.海辺で拾った瓶のメモに "Meet me here a month from now with a magic wand about this long." と書かれていても,誰に,どこで,いつ,どのくらいの長さの杖をもって会えばよいのか不明である.これは読み手が書き手の意図した deixis を解決できないために生じるコミュニケーション障害である.

英語の直示表現の典型例として you を挙げよう.通常,話し相手を指して you が用いられ,時と場合によって you の指示対象は変わるものであるから,これは典型的な直示表現といえる.しかし,If you travel on a train without a valid ticket, you will be liable to pay a penalty fare. のように一般人称として用いられる you では,本来の直示的な性質はなりをひそめており,2人称代名詞 you の非直示的用法の例というべきだろう.

直示表現のもう1つの典型例として,this を挙げよう.指さしや視線などの物理的なジェスチャーを伴って this table と言うとき,この this はすぐれて直示的な用法といえるが,物理的な行動を伴わずに this town と言うときには,この this は直示的ではあるがより象徴的な用法といえる.後者は前者からの発展的,派生的用法と考えられ,実際,ジェスチャー用法 (gestural) でしか用いられず,象徴的 (symbolic) な用法を欠いているフランス語の voici, voilà のような直示表現もある.言い換えれば,象徴的用法のみをもつ直示表現というのはありそうにない.

以上より,直示表現の用法は以下のように分類される (Huang 135 の図を改変).

┌─── Gestural

│

┌─── Deictic use ───┤

│ │

Deictic expression ───┤ └─── Symbolic

│

└─── Non-deictic use

・ Huang, Yan. Pragmatics. Oxford: OUP, 2007.

2016-07-14 Thu

■ #2635. ヨーロッパにおける迂言完了の地域言語学 (2) [perfect][syntax][wave_theory][linguistic_area][geolinguistics][geography][contact][grammaticalisation][preterite][french][german][tense][aspect]

昨日の記事 ([2016-07-13-1]) で,ヨーロッパ西側の諸言語で共通して have による迂言的完了が見られるのは,もともとギリシア語で発生したパターンが,後にラテン語で模倣され,さらに後に諸言語へ地域的に拡散 (areal diffusion) していったからであるとする Drinka の説を紹介した.昨日の記事で (3) として触れた,もう1つの関連する主張がある.「フランス語やドイツ語などで,迂言形が完了の機能から過去の機能へと変化したのは,比較的最近の出来事であり,その波及の起源はパリのフランス語だった」という主張である.

ここでは,まずパリのフランス語で迂言的完了が本来の完了の機能としてではなく過去の機能として用いられるようになったことが主張されている.Drinka (22--24) によれば,パリのフランス語では,すでに12世紀までに,過去機能としての用法が行なわれていたという.

It is here, then, in Parisian French, that I would claim the innovation actually began. In the 12th century, the OF periphrastic perfect generally had an anterior meaning, but a past sense was already evident in vernacular Parisian French in the 12th and 13th c., connected with more vivid and emphatic usage, similar to the historical present . . . . During the 16th c., perfects had already begun to emerge in French literature in their new function as pasts, and during the 17th and 18th centuries, the past meaning came to replace the anterior meaning completely in the language of the French petite bourgeoisie . . . .

他のロマンス諸語や方言は遅れてこの流れに乗ったが,拡散の波は,語派の境界を越えてドイツ語にも広がった.特に文化・経済センターとして早くから発展したドイツ南部都市の Augsburg や Nürnberg では,15世紀から16世紀にかけて,完了が過去を急速に置き換えていった事実が指摘されている (Drinka 25) .フランスに近い Cologne や Trier などの西部都市では,12--14世紀というさらに早い段階で,完了が過去として用いられ出していたという証拠もある (Drinka 26) .

もしこのシナリオが事実ならば,威信をもつ12世紀のパリのフランス語が,完了の過去機能としての用法を一種の流行として近隣の言語・方言へ伝播させていったということになろう.地域言語学 (areal linguistics) や地理言語学 (geolinguistics) の一級の話題となりうる.

・ Drinka, Bridget. "Areal Factors in the Development of the European Periphrastic Perfect." Word 54 (2003): 1--38.

2016-07-13 Wed

■ #2634. ヨーロッパにおける迂言完了の地域言語学 (1) [perfect][syntax][wave_theory][linguistic_area][geolinguistics][geography][contact][grammaticalisation][preterite][greek][latin][tense][aspect]

英語を含むヨーロッパ諸語では,have や be に相当する助動詞と動詞の過去分詞形を組み合わせて「完了」を作ることが,広く見られる.ヨーロッパ内でのこの言語項の地域的な分布を地域言語学 (areal linguistics) や地理言語学 (geolinguistics) の立場から調査して,その発生と拡大を歴史的に明らかにしようとした論文を見つけた.

論者の Drinka は,まずヨーロッパの言語地図を見渡したうえで,(1) have による完了を発達させたのは西側であり,東側では be が優勢であることを指摘した.次に,(2) 西側の have 完了の発生と,過去分詞形が受動的な意味から能動的な意味へと再解釈された過程の起源は,ともに古代ギリシア語に遡り,それをラテン語が真似たことにより,後のロマンス諸語やその他の言語へも広がっていったと議論している.最後に,(3) フランス語やドイツ語などで,迂言形が完了の機能から過去の機能へと変化したのは,比較的最近の出来事であり,その波及の起源はパリのフランス語だったと論じている.

(2) について,もう少し述べよう.ギリシア語では元来,迂言的完了は「be +完了分詞」で作っていた.しかし,「have + 中間分詞」の共起がときに完了に近い意味を表わすことがあったために,徐々に文法化のルートに乗っていった.紀元前5世紀までには「have +アオリスト分詞」という型が現われ,それまでは構文を作らなかった他動詞も参入するほどの勢いを示し,隆盛を極めた.ラテン語や後の西側の言語にとっては,このギリシア語ですでに文法化していた「have + 分詞」のパターンが,文語レベルで模倣の対象となったという.have 完了が世界の言語では比較的まれな構造であることを考えると,ラテン語(やその他の西側の言語)で独立して発生したと考えるよりは,ギリシア語との接触によるものと考えるほうが自然だろうと述べられている (16) .Drinka (20) が have 完了のギリシア語起源論について以下のように要約している.

My claim, then, is that the actual concept of HAVE periphrasis owes its existence largely to the Greek model, that the development of the HAVE perfect in Latin is tied closely to that of Greek, that it arose especially in literary contexts and in the language of educated speakers, and continued to be connected to the formal register in its later history. As a result of this learned calquing of the HAVE perfect from Greek into Latin, including ecclesiastical Latin, the Western European languages were, in turn, given a model to aspire to, a more elaborate temporal-aspectual system to imitate. The Romance languages, of course, all inherited these perfect structures, and, as I will argue elsewhere, most of the Germanic languages appear to have developed their HAVE perfect categories on the basis of this elaborated model, as well . . . . What is particularly fascinating to note is that the western languages have preserved and innovated upon this pattern to different extents, but continually show patterns of areal diffusion as these innovations spread from one language to another.

英語史との関連で気になるのは,英語の have による迂言的完了の起源と発展について,Drinka が明示的にはほとんど述べていないことである.Drinka は,英語での例も,ヨーロッパ西側の「地域的な拡散」 (areal diffusion) の一環と見ているのだろうか.とすると,従来の説とは異なる,かなり大胆な仮説ということになる.英語史上の関連する話題としては,「#2490. 完了構文「have + 過去分詞」の起源と発達」 ([2016-02-20-1]) と「#1653. be 完了の歴史」 ([2013-11-05-1]) も参照されたい.

また,上の議論では,ラテン語が迂言用法をギリシア語から「借用」したという言い方ではなく,"model" という「模倣」に近い用語が用いられている.この点については「#2010. 借用は言語項の複製か模倣か」 ([2014-10-28-1]) の議論も参考にされたい.

・ Drinka, Bridget. "Areal Factors in the Development of the European Periphrastic Perfect." Word 54 (2003): 1--38.

2016-07-12 Tue

■ #2633. なぜ現在完了形は過去を表わす副詞と共起できないのか --- Present Perfect Puzzle [perfect][aspect][preterite][tense][adverb][present_perfect_puzzle][pragmatics][sobokunagimon]

「#2492. 過去を表わす副詞と完了形の(不)共起の歴史 」 ([2016-02-22-1]) で取り上げた Present Perfect Puzzle と呼ばれる英文法上の問題がある.よく知られているように,現在完了は過去の特定の時点を指し示す副詞とは共起できない.例えば Chris has left York. という文法的な文において,Chris が York を発ったのは過去のはずだが,過去のある時点を指して *Yesterday at ten, Chris has left York とすると非文法的となってしまう.この "past-adverb constraint" がなぜ課されているのかを説明することは難しく,"puzzle" とされているのだ.

1つの解決法として提案されているのが,"scope solution" である.現在完了を作る助動詞 have が現在を指し示しているときに,過去を指し示す副詞の作用域 (scope) がその部分を含む場合には,時制の衝突が起こるという考え方だ.素直な説のように見えるが,いくつかの点で難がある.例えば,Chris claims to have left York yesterday. では,副詞 yesterday の使用域は to have left York までを含んでおり,その点では先の非文の場合の使用域と違いがないように思われるが,実際には許容されるのである.また,この説では,現在完了は,過去どころか現在の時点を指し示す副詞とも共起し得ないことを説明することができない.つまり,*Chris has been in Pontefract last year. が非文である一方で,*Chris has been in Pontefract at present. も非文であることを説明できない.

次に,根強く支持されているい説として "current relevance solution" がある.現在完了とは,現在との関連性を標示する手段であるという考え方だ.あくまで過去から現在への継続を示すのが主たる機能なのであるから,過去を明示する副詞との共起は許されないとされる.母語話者の直感にも合う説といわれるが,過去と現在の関連性は,実は過去形によって表わすこともできるではないかという反論がある.例えば,Why is Chris so cheerful these days? --- Well, he won a million in the lottery. では,現在と過去の関連性がないとは言えないだろう.また,過去と現在の関連性が明らかであっても,*Chris has been dead. は許されず,Chris was dead. は許される.

Klein (546) は従来の2つの説を批判して,語用論的な観点からこの問題に迫った.TT (= "topic time" = "the time for which, on some occasion, a claim is made" (535)) と TSit (= time of situation) という2種類の時間指示を導入して,1つの発話のなかで,TT と TSit の表現が,ともに独立して過去の定的な時点を明示 (p-definite (= point-definite)) してはならない制約があると仮定した.

P-DEFINITENESS CONSTRAINT

In an utterance, the expression of TT and the expression of TSit cannot both be independently p-definite.

ここで Klein の議論を細かく再現することはできないが,主張の要点は Present Perfect Puzzle を解く鍵は,統語論にはなく,語用論にこそあるということだ.上に挙げてきた非文は,統語的に問題があるのではなく,語用的にナンセンスだからはじかれているのである."p-definite constraint" は,このパズルを解くことができるだけではなく,例えば *Today, four times four makes sixteen. がなぜ許容されないのか(あるいはナンセンスか)をも説明できる.ここでは,動詞 makes (TT) と副詞 Today (TSit) の両方が独立して,現在の時点を表わしている (p-definite) ために,語用論的に非文となるのだという.

"p-definiteness constraint" は,もう1つのパズルの解き方の提案である.

・ Klein, Wolfgang. "The Present Perfect Puzzle." Language 68 (1992): 525--52.

2016-02-22 Mon

■ #2492. 過去を表わす副詞と完了形の(不)共起の歴史 [perfect][preterite][tense][aspect][syntax][auxiliary_verb][adverb][generative_grammar][present_perfect_puzzle]

「#2490. 完了構文「have + 過去分詞」の起源と発達」 ([2016-02-20-1]) で触れたように,中英語期に完了構文が統語的に確立した後も,機能的には過去形との分化は初期近代英語までそれほど明確な形で見られなかった.その証拠に,近代以前には過去の時点を指示する副詞(句)と完了形が共起する例が少なからず文証される.この件について,Mustanoja (504) を引用しよう.

In ME and early Mod. E the functional distinction between the preterite and the compound tenses of the past is not, however, nearly so clear-cut as it is today, and the perfect, for example, may occur in conjunction with adverbs of past time: --- and homward he shal tellen othere two [tales], Of aventures that whilom han bifalle (Ch. CT A Prol. 795).

しかし,16--17世紀になるとこの状況は変化し,現代英語のように完了形と過去の副詞(句)の共起が許されなくなっていく.フランス語やドイツ語など近隣の諸言語が,同様の複合形を単純過去時制を表わすのに保持してきたのと対照的に,英語ではこの時期を境に完了時制と過去時制が形態・機能ともに明確に区別されるようになったのである.なぜ英語の歴史においては,このような区別が生じたのだろうか.そして,なぜとりわけこの時期に生じたのだろうか.この辺りの問題は,生成文法の理論的な立場から "present perfect puzzle" と呼ばれている.

英語と近隣諸言語を比較した Yanagi によれば,have に相当する助動詞に V-to-T movement が生じる言語(古い英語,フランス語,ドイツ語,アイスランド語など)については過去分詞も平行して移動するが,そうでない言語(現代英語や大陸スカンディナヴィア語)については過去分詞も移動しない.そして,この各項の統語的な移動の有無が,時制を構成する3要素 (Event Point, Speech Point, Reference Point) の相互関係と連動しており,機能的に過去時制に近づくか,完了時制に近づくかを決定するという.V-to-T movement については,名前こそ異なれ,実質的にほぼ同じ現象について扱った「#1670. 法助動詞の発達と V-to-I movement」 ([2013-11-22-1]) を参照していただきたいが,この一見してきわめて統語的な現象が,時制という機能と密接に関連している可能性があるということは,実に興味深い.とりわけ重要な点は,V-to-T movement が起こったとされる時期と,過去を表わす副詞と完了形の共起が許されなくなり始める時期が,16世紀で符合することである.

Yanagi の結論部 (96) を引用しよう.

Here it has been argued that the obsolescence of the present perfect puzzle in the history of English can be attributed to the loss of overt verb movement by using the following assumptions: (a) In a language with independent V-to-T movement, perfect participles can move overtly; (b) In a language without independent V-to-T movement, perfect participles cannot move overtly. In addition, the viability of the present analysis was further supported by applying it to modern Germanic and Romance languages. As a theoretical contribution, it is semantically motivated.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

・ Yanagi, Tomohiro. "A Syntactic Approach to the Present Perfect Puzzle in the History of English." 『近代英語研究』 第20号,2004年.73--103頁.

2016-02-20 Sat

■ #2490. 完了構文「have + 過去分詞」の起源と発達 [auxiliary_verb][syntax][reanalysis][word_order][tense][aspect][perfect][grammaticalisation][agreement][participle][generative_grammar]

標記の問題は,英語歴史統語論ではよく知られた再分析 (reanalysis) の例として,また文法化 (grammaticalisation) の例として取り上げられてきた.以下,中尾・児馬 (110--17) に従って,教科書的な記述を施そう.

古英語では,現代英語の They had their enclosure closed. に相当する「have + 目的語 + 過去分詞」の構文が存在した (þā hīe tō Ðǣm ġemǣre cōmon . . ., þā hæfdon hīe hiera clūsan belocene [Or, ed. Sweet 112/34]) .その構文の意味は現代と異ならず「(目的語)を(過去分詞)の表わす状態としてもつ」ほどであり,目的語と過去分詞は統語的,形態的,意味的に密接な関係にあった.その証拠に,過去分詞は目的語の性・数・格に一致して屈折語尾を伴っていた(上の例では,男性・単数・対格).この段階では,特に新しい時制・相の含意はもっていなかった.

しかし,8世紀末までに,統語的な変異が現われてきた.目的語と過去分詞の位置が逆転した「have + 過去分詞 + 目的語」構文の登場である.新旧の語順はしばらく共存していたものの,それは現代英語のように They had closed their enclosure. と They had their enclosure closed. の意味上の対立を表わすものでは必ずしもなかった.だが,徐々に新しい語順「have + 過去分詞 + 目的語」が多く用いられるようになり,これまで他動詞の過去分詞に限られていたものが自動詞(ただし変異動詞以外)の過去分詞にまで拡がるなどして,「過去分詞+目的語」のつながりよりも「have + 過去分詞」のつながりが意識されるようになった.

中英語に入ると,過去分詞と目的語の関係が薄れて統語形態的な一致は標示されなくなり,「have + 過去分詞」の塊が複合的な述語動詞として捉えられるに至った.この段階で,「have + 過去分詞」は現代英語につながる統語構文として確立したといってよい.しかし,意味的にいえば,いまだ現在時制や過去時制と明確に区別される新しい時制や相が獲得されたわけではなかった.実際,whilom や long ago など過去を表わす副詞と現在完了構文が共起することは,これ以降 Shakespeare 辺りまで続いており,現代英語の現在完了にみられる「現在との関与性」という時制・相の特徴が確立してきたといえるのは16世紀以降である.

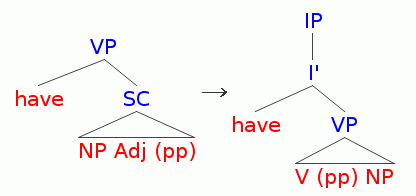

この構文の起源と発達を,文法化という観点から図式的に記述すると次のようになる(保坂, p. 14 の図を参考にした).

OE ME ModE

have + NP + pp -----> have + pp + NP -----> have + pp + NP ===> 完了形

所有動詞 助動詞 本動詞

統語ツリーで同じ発達を表現すれば,以下の通り(保坂,p. 149 の構造を参考にした;SC は "Small Clause" を表わす).

完了構造には have 完了だけでなく be 完了もある.後者については,「#1653. be 完了の歴史」 ([2013-11-05-1]),「#1814. 18--19世紀の be 完了の衰退を CLMET で確認」 ([2014-04-15-1]) を参照.Chaucer の用いた完了形について,「#534. The General Prologue の冒頭の現在形と完了形」 ([2010-10-13-1]) も参照されたい.

・ 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2015-08-31 Mon

■ #2317. 英語における未来時制の発達 [tense][future][auxiliary_verb][category][grammaticalisation][bleaching]

英語における未来時制の発達について,「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1]) の記事,及び間接的に「#2209. 印欧祖語における動詞の未来屈折」 ([2015-05-15-1]) の記事で取り上げた.will, shall を用いた迂言的な未来表現がいつ生まれ,いつ確立したかという問題は,英語史の重要案件の1つであるが,諸家の間に様々な議論がある.関連して,現代英語に未来時制は存在するのかという文法範疇 (category) に関わる大きな問題もあり,百家争鳴である.

通時的かつ形態的な観点からは,未来形という動詞の屈折は昔も今も存在せず,過去形や現在形(正確には非過去形というべきか)とは比べるべくもないといえる.しかし,時制という文法範疇の成員が,互いに形態論的に比較される振る舞いを示さなければならないという決まりがあるわけでもない.共時的かつ機能的な観点からすれば,現代英語の will, shall で示されるわゆる未来時制は,疑いなく受け入れられている過去時制,現在時制と比較される時制の1つであるとは認めてよいように考えている.安井・久保田 (171) も次のように述べており,現代英語における未来時制を肯定している.

英語には元来未来の時を表す時制はなく,OE においては現在時制をもって表していた.PE では「shall (should) or will (would) + 不定詞」の形が未来を表すとき広く用いられ,これを future tense と呼んでいる.shall, will は現在ではその原義を失い,まったく単純未来を表すのに用いる場合もあるので,これらを単なる形式語と認め,不定詞との結合形を future tense と呼ぶことは差し支えない.が,元来が話者の心的態度を示すのに用いられた助動詞であり,現在でもしばしば未来以外の意味に用いられる.

では,問題の will, shall を用いた迂言的な未来時制の誕生と確立の時期はいつなのだろうか.一般にはその萌芽は古英語にみられると言われる.will, shall が,ある文脈において,元来の法的な意味を弱め,単純に未来時制を表わすに至ったと判断できる古英語の例が,少ないながらも指摘されている (Mustanoja 489) .意味の漂白 (bleaching) の好例であり,文法化 (grammaticalisation) の典型例でもある.しかし,これらの最初期の例は,現代の研究者による文脈の微妙な判断に委ねられており,誕生の時期を客観的に決定することは容易ではない.中英語からの例ですら,多くの場合,元来の法的な意味を読み取ろうとすれば読み取ることができるのである.

しかし,中英語に入ると,少なくとも単純未来の候補とされる will, shall の用例が増えてくることから,およその通時的展開は推し量ることができる.Mustanoja (490) によれば,初期中英語では shall のほうがより普通の助動詞であり,will はいまだより法的な意味を匂わす機会が多かった.なお,現代風の will, shall の人称による使い分けが規範として言われ出したのは「#451. shall と will の使い分けに関する The Wallis Rules」 ([2010-07-22-1]) で触れたように17世紀のことだが,実際にその使い分けがある程度確立したといえるの19世紀以降のことである(安井・久保田,p. 171).

・ 安井 稔・久保田 正人 『知っておきたい英語の歴史』 開拓社,2014年.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2015-05-15 Fri

■ #2209. 印欧祖語における動詞の未来屈折 [indo-european][tense][reconstruction][comparative_linguistics][future]

昨日の記事「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1]) と関連して,印欧祖語における動詞の未来屈折についての話題を取り上げる.

Fortson (81) によれば,印欧祖語に確実にあったと認められるる時制は,present, imperfect, aorist の3種である.伝統的にはそのほかに perfect も認められているが,本来的というよりは派生的な時制とみなされる.さらに pluperfect や future の存在を主張する論者もいる.同様に,Szemerényi (231) は,"three to six tenses" と幅をもたせた上で,"present, aorist, perfect; perhaps also future, imperfect, pluperfect" を認めている.いずれにせよ,未来時制の存在は「おそらく」程度に認められているにすぎない.

印欧祖語に未来時制があったと主張する論者は,未来接辞として *-s- や *-sy- を再建している.*-s- は Greek, Latin, Celtic に反映がみられ,本来 "aorist subjunctive" を表わしたものという.同じ接辞は Old Irish にもみられ,起源的には "desiderative" の機能を有したものだろうとされる.一方,*-sy- は Old Indic, Lithuanian, Slavic などの satem 系諸言語にみられ,*-s- とは独立の起源をもつ "desiderative" の標示に端を発するものと考えられる.

*-s- と *-sy- はおそらく互いに独立しているが,いずれにせよ本質的な機能は未来時制を表わすというよりも,subjunctive や desiderative を表わすことにあり,それが未来時制へ二次的に転用されたものと考えられる (Fortson 91; Szemerényi 287) .本来的に意志,願望,義務などを表わす法助動詞が未来を表わす時制助動詞へと転用される例は,昨日の記事で述べたように,まさに英語史内でもみられたことであり,同じことが印欧祖語(そして多くの印欧諸語)についても言える可能性があるということは示唆的である.印欧祖語にも本質的,一次的な意味での未来時制を求めることは難しいのかもしれない.

・ Fortson IV, Benjamin W. "An Approach to Semantic Change." Chapter 21 of The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Blackwell, 2003. 648--66.

・ Szemerényi, Oswald J. L. Introduction to Indo-European Linguistics. Trans. from Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4th ed. 1990. Oxford: OUP, 1996.

2015-05-14 Thu

■ #2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか? [verb][conjugation][tense][auxiliary_verb][indo-european][grammaticalisation][category][language_change][causation][future][sobokunagimon]

標題の趣旨の質問が寄せられたので,この問題について歴史的な観点から考えてみたい.現代英語の動詞には,過去の出来事を表わすのに典型的に用いられる過去形がある.同様に,現在(あるいは普遍)の習慣的出来事を表わすには,動詞は典型的に現在形で活用する.しかし,未来の出来事に関しては,動詞を未来形として屈折させるような方法は存在しない.代わりに will, shall, be going to などの(準)助動詞を用いるという統語的な方法がとられている.つまり,現代英語には統語的な未来形はあるにせよ,形態的な未来形はないといってよい.単に「未来形」という用語では,統語,形態のいずれのレベルにおける「形」かについて誤解を招く可能性があることから,現代英語の文法書ではこの用語が避けられる傾向があるのではないか.

(準)助動詞を用いる統語的,あるいは迂言的な未来表現は,おそらく後期古英語以降に will や shall などの本来的に法的な機能をもつ助動詞が,意志や義務の意味を弱め,単純に時間としての未来を表わす用法へと文法化 (grammaticalisation) したことにより生じた.それ以前の時代には,単純未来を表わすのに特化した表現は,統語的にも形態的にもなく,法的な意味を伴わずに未来を表現する手段は欠けていたといってよい.古英語では,形態的には現在形(あるいは正確には非過去形)を用いることで現在のみならず未来のことを表わすこともできたのであり,時制カテゴリーにおいて,過去や現在と区別すべき区分としての未来という発想は希薄だった.その後 will などを用いた未来表現が出現した後でも,前代からの時制カテゴリーのとらえ方が大きく変容したわけではなく,現代英語でも未来という時制区分は浮いている感がある.ただし,現代英語に未来という概念は存在しないと言い切るのは,共時的には言い過ぎのきらいがあるように思う.

上記のように,古英語の時制カテゴリーは,形式的にいえば,過去と非過去(しばしば「現在」と呼称される)の2区分よりなっていた.ここで現代英語の観点から生じる疑問(そして実際に寄せられた疑問)は,なぜ古英語では未来時制がなかったのか,なぜ動詞に未来形の屈折が発達しなかったのかという問いである.この質問に直接答えるのはたやすくないが,間接的な角度から4点を指摘しておきたい.

まず,この質問の前提に,過去・現在・未来の3分法という近現代的な時間の観念があると思われるが,時間のとらえ方,あるいはその言語への反映である時制カテゴリーを論じる上で,必ずしもこれを前提としてよい根拠はない.日本人を含めた多くの現代人にとって,3分法の時間感覚は極めて自然に思えるが,これが人類にとっての唯一無二の時間観であるとみなすことはできない.また,仮に件の3分法の時間観が採用されたとしても,その3分法がきれいにそのまま言語の上に,時制カテゴリーとして反映するものなのかどうかも不明である.これはサピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) に関わる問題であり,当面未解決の問題であると述べるにとどめておく.

2点目に,他の印欧諸語にも,そして日本語にもみられるように,未来表現は,たいてい意志や義務などの法的な機能をもつ形式が文法化することにより発生することが多い.上述の通り,これは英語史においても観察された過程であり,どうやら通言語的にみられるもののようである.過去・現在・未来の3分法では,過去と未来は等しい重みをもって両極に対置されているかのようにみえるが,もしかすると言語化する上での両者の重みは,しばしば異なるのかもしれない.少なくともいくつかの主要言語の歴史を参照する限り,未来時制は過去時制と比して後発的であり,派生的であることが多い.

3点目に,「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]) でみたように,過去・非過去という時制の2分法は(古)英語に限らずゲルマン諸語に共通する重要な特徴の1つである.また,同じ印欧語族からは古いヒッタイト語も同じ時制の2分法をもっており,印欧祖語における時制カテゴリーを再建するに当たって難題を呈している.果たして印欧祖語に未来時制と呼びうるものがあったのか,なかったのか.あるいは,あったとして,それは本来的なものなのか,二次的に派生したものなのか.つまり,上記の質問は,古英語に対して問われるべき問題にとどまらず,印欧祖語に対しても問われるべき問題でもある.印欧祖語当初からきれいな過去・現在・未来の3分法の時制をもっていたのかどうか,諸家の間で論争がある.

最後に,ある言語革新がなぜあるときに生じたかを説明することすらがチャレンジングな課題であるところで,ある言語革新がなぜあるときに生じなかったかを説明することは極めて難しい.その意味で,古英語においてなぜ未来形が発達しなかったのかを示すことは,絶望的な困難を伴う.ただし,言語変化の理論的立場からは,本当はこれも重要な問題ではある.「#2115. 言語維持と言語変化への抵抗」 ([2015-02-10-1]) で Milroy の言語変化論に言及しながら提起したように,なぜ変化したのかと同様になぜ変化しなかったのかという質問も,もっと問われるべきだろう.

2015-04-25 Sat

■ #2189. 時・条件の副詞節における will の不使用 [auxiliary_verb][subjunctive][tense][future][sobokunagimon]

現代の規範文法には,時・条件の副詞節では未来のことであっても will を用いないという事項がある.例えば,If it rains tomorrow, we will stay home. のような文に見られるように,if の条件節では「明日」のことにもかかわらず動詞に現在形 rains が用いられている.主節に未来を表わす will が一度現われるのだから,従属節内でも再度 will を含めるのは余剰である,などと説明されることもあるが,そのような説明は歴史的には正当化されない.

近代英語以前には,時・条件の副詞節では,またその他の副詞節でも広く,動詞は直説法 (indicative) ではなく接続法(subjunctive; 現在の仮定法に相当)の形態を取った.上の例文でいえば,近代英語までは if 節内では直説法現在形で3単現の -s の付いた rains ではなく,接続法現在形(現代英語の用語では仮定法現在形)の rain が現われるのが普通だった.「もし明日が晴れならば」であれば,if it be fine tomorrow のように直説法の is ではなく接続法の be を用いたのである.

古くは未来のことを指示するのだから未来時制の will を用いるべしという発想はなく,むしろ条件を表わすのだから接続法の動詞形を用いるべしという意識が強かった.本来,英語の時制 (tense) のカテゴリーには未来という明確な項はなく,過去か非過去(現在と未来を含む)の2種類の区別しかなかったことも関係する.未来は現在形で代用していたのであり,接続法「現在」形を使いさえすれば,それは自動的に未来をも指示することができた.時・条件の副詞において強く意識されたのは,未来という時間の問題というよりも,頭のなかでの「明日雨が降る」可能性についてだった.現代の共時的な観点からは「未来の出来事として will が用いられるべき副詞節内であるにもかかわらず will が現われないのはなぜか」という問題意識が生じそうだが,通時的な観点からは,時・条件の副詞節と will との結びつきは最初から不在だったのである.

標題よりも重要な問題は,近代英語までは if it rain tomorrow や if it be fine tomorrow のように接続法現在形が用いられるのが普通だったにもかかわらず,現代英語ではなぜ直説法現在形を用いて if it rains tomorrow や if it is fine tomorrow というようになったか,である.この問題は英語史における接続法あるいは仮定法の衰退,そして直説法による置換という大きなテーマのなかで論じるべき問題であり,ここで軽々に扱うことはできない.ただ強調したいことは,標題の素朴な疑問の背後にこそ,真に問うべき英語史上の大きな問題が潜んでいるということである.接続法現在がなぜ,どのように近代英語期以降に衰退し,直説法現在に吸収されていったかという大きな課題が隠れている.

2015-03-20 Fri

■ #2153. 外適応によるカテゴリーの組み替え [exaptation][tense][aspect][category][language_change][verb][conjugation][inflection]

昨日の記事「#2152. Lass による外適応」 ([2015-03-19-1]) で取り上げた,印欧祖語からゲルマン祖語にかけて生じた時制と相の組み替えについて,より詳しく説明する.印欧祖語で相のカテゴリーを構成していた Present, Perfect, Aorist の区別は,ゲルマン祖語にかけて時制と数のカテゴリーの構成要因としての Present, Preterite 1, Preterite 2 の区別へと移行した.形態的な区別は保持したままに,外適応が起こったことになる.まず対応の概略を図式的に示すと,次のようになる.

(Indo-European) (Germanic) PRESENT ──────── PRESENT PERFECT ──────── PRETERITE 1 AORIST ──────── PRETERITE 2

ゲルマン諸語の弱変化動詞については,印欧祖語時代の PERFECT と AORIST は形態的に完全に融合したので,上図の示すような PRETERITE 1 と 2 の区別はつけられていない.しかし,強変化動詞はもっと保守的であり,かつての PERFECT と AORIST の形態的痕跡を残しながら,2種類の PRETERITE へと機能をシフトさせた(つまり外適応した).(2種類の PRETERITE については,「#42. 古英語には過去形の語幹が二種類あった」 ([2009-06-09-1]) を参照.)

ところで,印欧祖語では動詞の相のカテゴリーは母音階梯 (ablaut) によって標示された.e-grade は PRESENT を,o-grade は PERFECT を,zero-grade あるいは ē-grade は AORIST を表した.一方,古英語のいくつかの強変化動詞の PRESENT, PRETERITE 1, PRETERITE 2 の形態をみると,bīt-an -- bāt -- bit-on, bēod-an -- bēad -- budon, help-an -- healp -- hulpon などとなっている.印欧祖語以降の母音変化により直接は見えにくくなっているが,古英語の3種の屈折変化に見られるそれぞれの母音の違いは,印欧祖語時代の e-grade, o-grade, zero-grade の差に対応する.つまり,3種の屈折変化は音韻形態的には地続きである.したがって,ゲルマン祖語時代にかけて本質的に変化していったのは形態ではなく機能ということになる.おそらくは印欧祖語の相の区別が不明瞭になるに及び,保持された形態的な対立が別のカテゴリー,すなわち時制と数の区別に新たに応用されたということだろう.

Lass (87) によると,この外適応は以下の一連の過程を経て生じたと想定されている.

(i) loss of the (semantic) opposition perfect/aorist; (ii) retention of the diluted semantic content 'past' shared by both (in other words, loss of aspect but retention of distal time-deixis); (iii) retention of the morpho(phono)logical exponents of the old categories perfect and aorist, but divested of their oppositional meaning; (iv) redeployment of the now semantically evacuated exponents as markers of a secondary (concordial) category; in effect re-use of the now 'meaningless' old material to bolster an already existing concordial system, but in quite a new way.

印欧祖語には存在しなかったカテゴリーがゲルマン祖語において新たに創発されたという意味で,この外適応はまさに "conceptual novelty" の事例といえる.

・ Lass, Roger. "How to Do Things with Junk: Exaptation in Language Evolution." Journal of Linguistics 26 (1990): 79--102.

2015-03-19 Thu

■ #2152. Lass による外適応 [exaptation][tense][aspect][language_change][grammaticalisation]

「#2146. 英語史の統語変化は,語彙投射構造の機能投射構造への外適応である」 ([2015-03-13-1]) で言語変化論における外適応 (exaptation) の概念を導入したが,これについて本格的な論文を著したのは Lass である.本来は生物進化の分野で Gould and Vrba が使用した概念だが,Lass はこれを言語変化に応用した.

生物進化論における外適応は,Gould (171 qtd. in Lass 80) のことばを借りると以下の通りである.

We wish to restrict the term adaptation only to those structures that evolved for their current utility; those useful structures that arose for other reasons, or for no conventional reasons at all, and were then fortuitously available for other changes, we call exaptations. New and important genes that evolved from a repeated copy of an ancestral gene are partial exaptations, for their new usage cannot be the reason for the original duplication.

適応 (adaptation) はすでに発達している機能のさらなる発達を指し,それに対して外適応 (exaptation) は別の理由による新たな発達を指す.Lass (80) のことばで要約すると,"Exaptation then is the opportunistic co-optation of a feature whose origin is unrelated or only marginally related to its later use. In other words (loosely) a 'conceptual novelty' or 'invention'" ということになる.

さて,外適応を言語変化に当てはめて考えてみよう.本来の機能が失われ,形骸化してゴミとなって残った形態の辿る道は3つある.完全に廃棄されるか,ゴミのまま意味もなく残り続けるか,別の用途を付されて新たな生命を獲得するか,である.この最後の道が,外適応ということになる.Lass (81--82) の説明を引用する.

Say a language has a grammatical distinction of some sort, coded by means of morphology. Then say this distinction is jettisoned, PRIOR TO the loss of the morphological material that codes it. This morphology is now, functionally speaking, junk; and there are three things that can in principle be done with it: (i) it can be dumped entirely; (ii) it can be kept as marginal garbage or nonfunctional/nonexpressive residue (suppletion, 'irregularity'); (iii) it can be kept, but instead of being relegated as in (ii), it can be used for something else, perhaps just as systematic. . . . . Option (iii) is linguistic exaptation.

Lass は,外適応の具体例の1つとして,印欧祖語の相のカテゴリーがゲルマン祖語において時制と数のカテゴリーに組み替えられたことを取り上げている.印欧祖語は,相のカテゴリーにおいて Present, Perfect, Aorist の3種を母音階梯によって区別していた.ところが,ゲルマン語へ発達する過程で,母音階梯による形態音韻的な区別は保持しながら,その区別を本来とは別の用途に付すという革新が生じた.具体的には,相の対立は消失し,代わりに時制による対立と過去時制内部における数の対立が立ち現れてきた.つまり,かつての Present, Perfect, Aorist の区別は,いまや Present, Preterite 1, Preterite 2 へと「外適応」したのである.

Lass (99) は論文の最後で外適応の概念を社会言語学的に応用する可能性にまで言及しており,その射程の広さを示唆している.

・ Gould, Stephen Jay and Elizabeth S. Vrba. "Exaptation --- A Missing Term in the Science of Form." Paleobiology 8.1 (1982): 4--15.

・ Gould, Stephen Jay. Hen's Teeth and Horse's Toes: Further Reflections in Natural History. New York: Norton, 1983.

・ Lass, Roger. "How to Do Things with Junk: Exaptation in Language Evolution." Journal of Linguistics 26 (1990): 79--102.

2013-11-05 Tue

■ #1653. be 完了の歴史 [syntax][be][auxiliary_verb][grammaticalisation][tense][aspect][passive][perfect][participle]

現代英語で「be + 動詞の過去分詞」は典型的に受動態を作る構造だが,一部の変移動詞 (mutative verb) では完了を表わす.

・ The cookies are all gone.

・ All my lectures are finished.

・ The sun is set.

・ How he is grown up!

・ Babylon is fallen.

・ Everything is changed.

共時的にはこれらの例文の gone や finished などは形容詞と考えられており,完了を表わす統語構造の一部とはとらえられていない.be の代わりに have を用いることができることからもわかるとおり,be 完了は絶滅したとはいわずとも,相当に周辺的な構造といわざるを得ない.だが,be と have が対立する場合には,be 完了は状態を表わし,have 完了は行為を表わすといわれる.be 完了はこのように瀕死の状態ではあるが,「#752. 他動詞と自動詞の特殊な過去分詞形容詞」 ([2011-05-19-1]),「#1347. a lawyer turned teacher」 ([2013-01-03-1]) で見たように,過去分詞形容詞の用法のなかにも一定の命脈を保っている.以下,be 完了の歴史を,『英語史IIIA』 (432--33) に拠って概説しよう.

英語における be 完了の例は古英語期から広く見られる.古英語では,自動詞,とりわけ変移動詞について wē sindon ȝecumene のような構造は一般的だった.後期古英語になると,よくいわれるように「have + 目的語 + 過去分詞」→「have + 過去分詞 + 目的語」の語順変化を経て have 完了が文法化 (grammaticalisation) し,他動詞一般に広がった.すでに早いこの時期に have 完了はまれに自動詞にも拡張していたので,be 完了が圧迫されてゆく歴史はすでに始まっていたともいえる.しかし,変移動詞の be 完了は,その後も18世紀後半に至るまで優勢を保っていた.18世紀末になってようやく,be は have に優位を明け渡すこととなった.現代における be 完了が状態を表わしているように,歴史的にも状態を表わす用法が主だったが,一方で行為を表わす用法も少なくなかった.現代的な状態の用法は,初期近代英語にかけて確立したものである.

中英語から近代英語にかけての時期のスナップショットを見てみよう.以下は,Fridén による,Spenser の全作品,Marlowe の5作品,Shakespeare の全戯曲を対象にし,7個の主要自動詞 (come, go, arrive, fall, flee; become, grow) について,be 完了と have 完了の分布を調査したものである.なお,表下段の 's は,has あるいは is のいずれかの操作詞の前接形 (enclitic) を指す.(表は,G. Fridén. Studies on the tenses of the English Verb from Chaucer to Shakespeare: With Special Reference to the Late Sixteenth Century. Uppsala: Almqvist & Wiksells Boktryckeri Ab., 1948. Rpr. Nendeln/Liechtenstein: Kraus, 1973. に基づいた『英語史IIIA』,p. 432 より.)

| 動詞 | come | go | arrive | fall | flee | become | grow | ||||||||||||||

| 作家 | Sp | Mar | Shak | Sp | Mar | Shak | Sp | Mar | Shak | Sp | Mar | Shak | Sp | Mar | Shak | Sp | Mar | Shak | Sp | Mar | Shak |

| be | 92 | 88 | 78 | 91 | 95 | 79 | 92 | 89 | 83 | 67 | 67 | 65 | 65 | 67 | 82 | 86 | 50 | 90 | 100 | 89 | 90 |

| have | 8 | 6 | 13 | 9 | 0 | 9 | 8 | 11 | 11 | 33 | 33 | 27 | 35 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 |

| 's | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | 11 | 7 | 50 | 7 | 0 | 0 | 7 |

この段階では,まだ be 完了は完全に健在であり,have 完了は fall を例外とすれば,10%ほどのシェアを占めるにすぎない.とりわけ「生成」を意味する become, grow では have 完了の割合が少ない.

18世紀末に have 完了が be 完了を凌駕していった歴史については,Visser (2043) や Rissanen (215) を参照.

・ 荒木 一雄,宇賀治 正朋 『英語史IIIA』 英語学大系第10巻,大修館書店,1984年.

・ Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973.

・ Rissanen, Matti. "Syntax." The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 187--331.

2013-04-30 Tue

■ #1464. 仮定法過去完了構文の異形 [syntax][ame][lmode][perfect][tense]

受験英文法などで必ず覚えさせられる構文の代表選手に仮定法過去完了の構文がある.助動詞が3つも出てくる癖の強い構文である.

If I had missed the train, I would have had no chance to see the woman of destiny.

条件節では had + 過去分詞が要求され,帰結節では would have + 過去分詞が要求されるのが規則である.両方の節で異なる助動詞(の組み合わせ)が要求されるので学習者にとって混乱しやすい.

学習者ならずとも英語母語話者にとっても厄介な構文だからか,Leech et al. (63) によると,AmE で次のような構文が口語で聞かれると言われる.

If I would have missed the train, I would have had no chance to see the woman of destiny.

この構文では主節と従属節の両方で would have という同じ助動詞の組み合わせが繰り返されており,より単純である.同じ構文は,Denison (300) によると非標準の後期近代英語でも観察されるという.

Certainly, non-standard examples like the following are not uncommon, especially where there is some trace of a volitional meaning in would, (595a), or a non-English substratum, though Fillmore regards . . . it as common in current American usage:

(595) a. I think if he would have let me just look at things quietly . . . it would have been all right (1877 Sewell, Black Beauty xxxix. 123)

b. If I would have known that, I would have acted differently.

あくまで非標準的な響きをもった口語上の異形なのだろうが,それ自体が少なくとも100年以上の歴史をもった構文であることには注意しておきたい.条件説と帰結説で would have done を共有する上記の例のほか,had done を共有する例も後期近代英語には見られた.parallel structure への志向は,弱いながらも常に作用している力と考えられるのではないか.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Denison, David. "Syntax." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Ed. Suzanne Romaine. Cambridge: CUP, 1998. 92--329.

2013-04-15 Mon

■ #1449. 言語における「範疇」 [category][number][gender][tense][aspect][person][mode][terminology][sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism]

言語学では範疇 (category) という術語が頻用される.もともとは哲学用語であり,日本語の「範疇」は,中国の『書経』の「洪範九疇」ということばをもとに,英語 category やドイツ語 Kategorie の訳語として,明治時代の西洋哲学の移入時に,井上哲次郎(一説に西周)が作ったものとされる.原語はギリシア語の katēgoríā であり,その動詞 katēgoreîn は kata- (against) + agoreúein (to speak in the assembly) から成る.「公の場で承認されうる普遍的な概念の下に包みこんで訴える」ほどの原義に基づいて,アリストテレスは「分類の最も普遍的な規定,すなわち最高類概念」の語義を発展させ,以降,非専門的な一般的な語義「同じ種類のものの所属する部類・部門」も発展してきた.

英語の category も,まずは16世紀末に哲学用語としてラテン語から導入され,17世紀中葉から一般用語として使われ出した.現在では,OALD8 の定義は "a group of people or things with particular features in common" とあり,日常化した用語と考えてよい.

では,言語学で用いられる「範疇」とは何か.さすがに専門用語とだけあって,日常的な単なる「部類・部門」の語義で使われるわけではない.では,言語的範疇の具体例を見てみよう.英文法では文法範疇 (grammatical category) ということが言われるが,例えば数 (number) ,人称 (person) ,時制 (tense) ,法 (mode) などが挙げられる.これらは動詞を中心とする形態的屈折にかかわる範疇だが,性 (gender or sex) など語彙的なものもあるし,定・不定 (definiteness) や相 (aspect) などの統語的なものもある.これらの範疇は英文法の根本にある原理であり,文法記述に欠かせない概念ととらえることができる.これで理解できたような気はするが,では,言語的範疇をずばり定義せよといわれると難しい.このもやもやを解決してくれるのは,Bloomfield の定義である.以下に引用しよう.

Large form-classes which completely subdivide either the whole lexicon or some important form-class into form-classes of approximately equal size, are called categories. (270)

文法性 (gender) で考えてみるとわかりやすい.名詞という語彙集合を前提とすると,例えばフランス語には形態的,統語的な振る舞いに応じて,規模の大きく異ならない2種類の部分集合が区別される.一方を男性名詞と名付け,他方を女性名詞と名付け,この区別の基準のことを性範疇を呼ぶ,というわけである.

category の言語学的用法が一般的用法ではなく哲学的用法に接近していることは,言語的範疇がものの見方や思考様式の問題と直結しやすいからである.この点についても,Bloomfield の説明がすばらしい.

The categories of a language, especially those which affect morphology (book : books, he : she), are so pervasive that anyone who reflects upon his language at all, is sure to notice them. In the ordinary case, this person, knowing only his native language, or perhaps some others closely akin to it, may mistake his categories for universal forms of speech, or of "human thought," or of the universe itself. This is why a good deal of what passes for "logic" or "metaphysics" is merely an incompetent restating of the chief categories of the philosopher's language. A task for linguists of the future will be to compare the categories of different languages and see what features are universal or at least widespread. (270)

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2010-10-13 Wed

■ #534. The General Prologue の冒頭の現在形と完了形 [chaucer][tense][aspect][popular_passage][perfect][voicy]

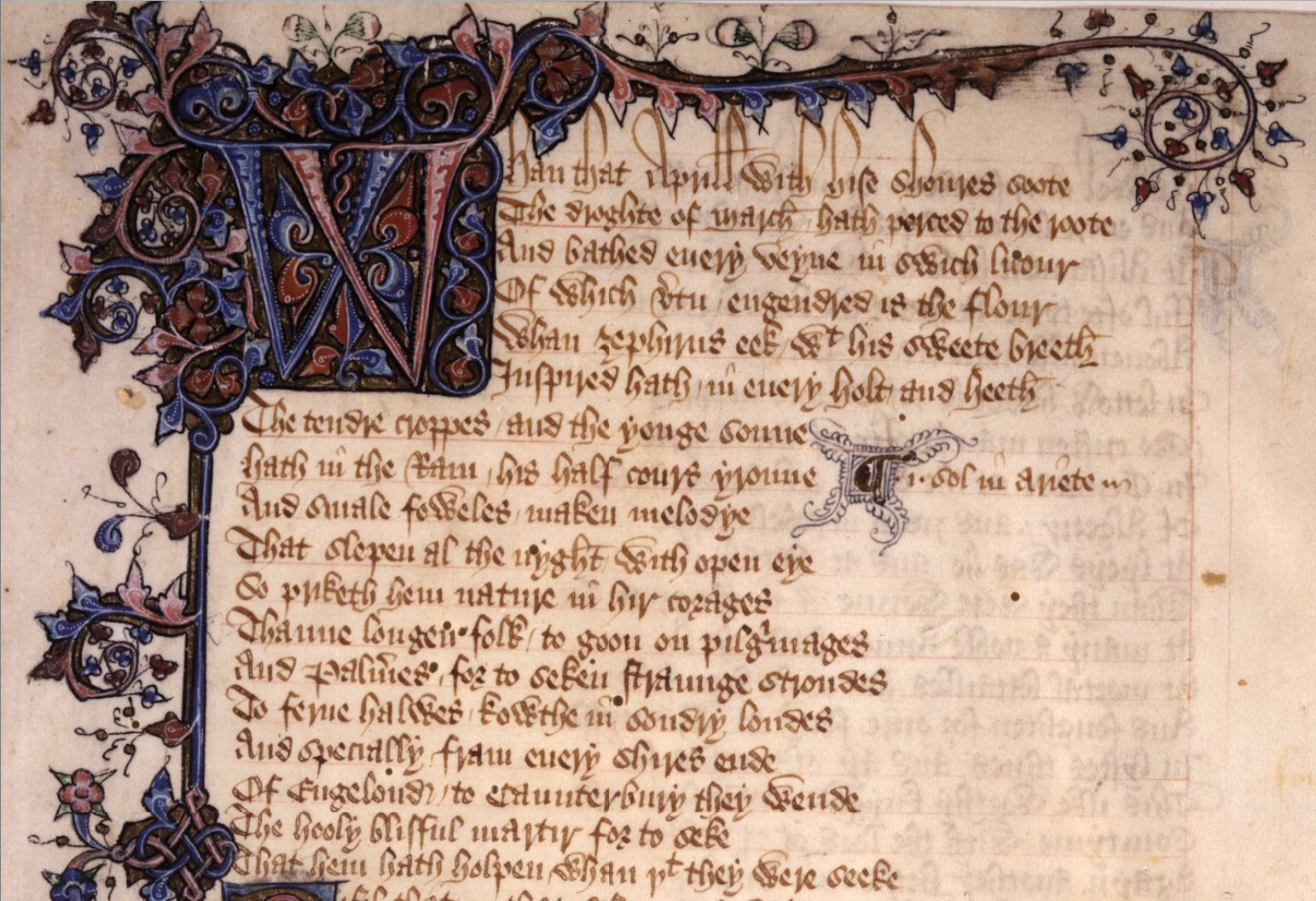

Chaucer の The Canterbury Tales の "The General Prologue" から,あまりにも有名な冒頭の1文を引く( ll. 1--18 from The Riverside Chaucer )

Whan that Aprill with his shoures soote

The droghte of March hath perced to the roote,

And bathed every veyne in swich licour

Of which vertu engendred is the flour;

Whan Zephirus eek with his sweete breeth

Inspired hath in every holt and heeth

The tendre croppes, and the yonge sonne

Hath in the Ram his half cours yronne,

And smale foweles maken melodye,

That slepen al the nyght with open ye

(So priketh hem nature in hir corages),

Thanne longen folk to goon on pilgrimages,

And palmeres for to seken straunge strondes,

To ferne halwes, kowthe in sondry londes;

And specially from every shires ende

Of Engelond to Caunterbury they wende,

The hooly blisful martir for to seke,

That hem hath holpen whan that they were seeke.

初めて読んだ中英語の文章がこの文だったという人も多いのではないだろうか.格調の高い長い書き出しだが,基本的な文の構造としては Whan . . . Thanne の相関構文であり明快だ.この文の味わい方は読者の数だけあるのかもしれないが,今回は Burnley (46--47) に従って時制 ( tense ) と相 ( aspect ) に注目した読み方を紹介したい.

まず,用いられている動詞の時制はほぼ現在で統一されている(唯一の例外は最後の行の were のみ).語りの前提のない書き出しでの現在形使用は,普遍性を感じさせる.4月が訪れ,自然が目覚め出すと同時に,人もやむにやまれずカンタベリーへの巡礼を思い立つ,ということが毎年のように繰り返されていることが暗示される.自然の循環,季節の回帰を想起させる,高らかな謳いだしである.

相 ( aspect ) に目を移すと,Whan 節の内部では主として完了形が用いられている.これは Whan 節とそれに続く Thanne 節の内容が時間的に間をおかずに継起していることを示すとともに,単に時間的継起のみならず因果関係をも示唆している.人々が巡礼を思い立つのは,他ならぬ4月の自然の引き金によるものなのだ.長い文でありながら,Whan 節と That 節の内容が緊密に結びついているのは,完了形の力ゆえである.

まとめれば,この冒頭の文では「自然の目覚め→人々の目覚め」という因果関係が毎年のように繰り返されるという普遍性を謳っていることになる.この文の後には "Bifil that in that seson on a day," と過去形での語りが始まるので,対照的に冒頭の現在時制とそれが含意する普遍性が際立つことになる.以上,有名な冒頭を時制と相によって読んでみた.

(後記 2022/05/03(Tue):Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,この1節を中英語の発音で読み上げていますのでご参照ください.「中英語をちょっとだけ音読 チョーサーの『カンタベリ物語』の冒頭より」です.)

(後記 2023/10/10(Tue):Ellesmere MS の冒頭部分の画像は です.)

です.)

・ Burnley, David. The Language of Chaucer. Basingstoke: Macmillan Education, 1983. 13--15.

2010-07-22 Thu

■ #451. shall と will の使い分けに関する The Wallis Rules [prescriptive_grammar][auxiliary_verb][wallis][tense][future]

現代英語の助動詞の用法のなかでもとりわけ面倒なのが shall と will である.しかし,文法書ではこれらの助動詞の使い分けは明記されており,規範文法の典型的な項目とも言える.このルールを制定したのは17世紀の規範文法家 John Wallis である.Wallis ( 1616--1703 ) は,1653年に出版したラテン語による英文法書 Grammatica Linguae Anglicanae のなかで,次のような使い分けを定式化した.現代に至るまで影響力を保ち続けているこのルールは The Wallis Rules と呼ばれている ( Brinton and Arnovick, p. 370--71 ) .

| to promise: | to question determination/obligation: | ||

| I will (go) | We will (go) | Shall I (go)? | Shall we (go)? |

| You shall (go) | You shall (go) | Will you (go)? | Will you (go)? |

| He/she/it shall (go) | They shall (go) | Shall he/she/it (go)? | Shall they (go)? |

| to predict: | to question prediction: | ||

| I shall (go) | We shall (go) | Will I (go)? | Will we (go)? |

| You will (go) | You will (go) | Shall you (go)? | Shall you (go)? |

| He/she/it will (go) | They will (go) | Will he/she/it (go)? | Will they (go)? |

shall と will が人称,用法,平叙・疑問に応じてみごとな相補分布 ( complementary distribution ) をなしていることがわかる.一見すると混乱しそうだが,相補分布に整理された体系なので眺めていると理解できる.だが,言語は体系的であるとはいいながらも,ここまで合わせ鏡のようにうまくできているのはいかにも人工的という感じがする.言語体系の合理性 ( reason ) と透明性 ( transparency ) を信じ,それを獲得するために類推 ( analogy ) を適用した Wallis のルールは,17,18世紀の規範文法家の典型的な思考回路を表している.

The Wallis Rule は現代英語でいまだ影響力があるとはいっても,それは規範文法の話で,実際上は shall の使用は衰退してきている.特にアメリ英語では消えかけているといってよい.shall と will に関連する話題は,[2010-03-21-1], [2010-02-22-1]にもあり.

ちなみに,Wallis は無限記号∞を考案し,二項定理や微積分の基礎を築いた,Newton 以前の英国最大の数学者である.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

2010-02-15 Mon

■ #294. Chaucer の tense switching [chaucer][tense][historic_present]

Chaucer の作品を読んでいると,現代の標準的な書き言葉英語では許されない類の時制の転換が見られる.過去の出来事を語る一連の文章中で,現在形と過去形の動詞があたかもランダムに入れ替わるのである.以下に The Reeve's Tale (lines 4057--72) からの例をのぞいてみよう.赤字が動詞の現在形,青字が動詞の過去形を表す.わずか16行の間に目まぐるしい tense switching が起こっていることがわかる.

Out at the dore he gooth ful pryvely,Whan that he saugh his tyme, softely.He looketh up and doun til he hath foundeThe clerkes hors, ther as it stood yboundeBihynde the mille, under a lefesel;And to the hors he goth hym faire and wel;He strepeth of the brydel right anon.And whan the hors was laus, he gynneth gonToward the fen, ther wilde mares renne,And forth with wehee, thurgh thikke and thurgh thenne.This millere gooth agayn, no word he seyde,But dooth his note, and with the clerkes pleyde,Til that hir corn was faire and well ygrounde.And whan the mele is sakked and ybounde,This John goth out and fynt his hors away,And gan to crie "Harrow!" and "Weylaway!"

Chaucer の tense switching の問題はいろいろな形で研究されてきているようで,継続と完了の相 ( aspect ) の転換を示す役割があるとか,過去の叙述における現在形の使用によって物語の枠外にも当てはまる一般的・普遍的な内容を表す,などの案が提示されている (Horobin 8--10).しかし,この文脈では相や普遍性などを持ち出して説明することはできない.ここでの説明は,いわゆる historic present 「歴史的現在」 の用法ではないか.historic present は現代英語でも状況を生き生きと描写するのに口語体でよく用いられる.現代英語の例を一つ挙げよう.

I couldn't believe it! Just as we arrived, up comes Ben and slaps me on the back as if we're life-long friends. 'Come on, old pal,' he says, 'Let me buy you a drink!' I'm telling you, I nearly fainted on the spot. (cited from Quirk ''et al''., p. 181)

The Reeve's Tale は fabliau というジャンルに属し,そこに表される言語は全体として庶民的で口語表現が多い.この箇所でも,目まぐるしく tense switching することで描写にリズムや勢いを与えていると解釈できるだろう.これと関連して,韻律の都合で tense switching を駆使しているということも間違いない.このリズムと勢いを失わないように,現在形か過去形かを見分けながら味わいたい箇所である.

・Fisher, John H. and Mark Allen, eds. The Complete Canterbury Tales of Geoffrey Chaucer. Boston: Thomson Wadsworth, 2006.

・Horobin, Simon. Chaucer's Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

・Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow