2013-07-15 Mon

■ #1540. 中英語期における言語交替 [reestablishment_of_english][language_shift][geolinguistics]

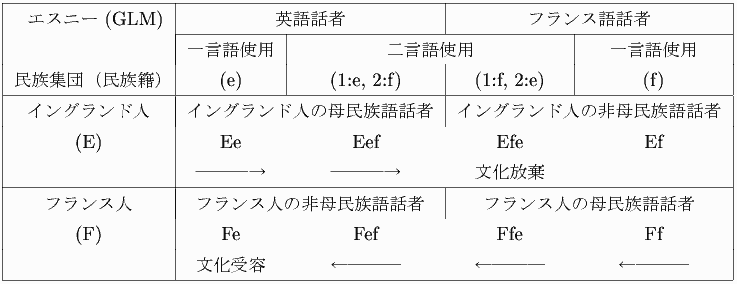

昨日の記事「#1539. ethnie」 ([2013-07-14-1]) で「エスニー」という言語地理学の概念と用語を導入したが,これは言語交替 (language shift) の問題を取り扱う上でとりわけ重要である.個人やその集団を,一方では母語が何であるかに焦点を当てるエスニーという観点から,他方では民族という観点から分類し,その組み合わせやその変化を動的にとらえると,言語交替を有効に記述することが可能になる.

ブルトン (54) は,ウクライナ人,ロシア人,ウクライナ語,ロシア語の間に生じている言語交替を例にとって図式化を試みているが,ここでは応用編として中英語期にイングランド人,フランス(ノルマン)人,英語,フランス語の間で生じていた言語交替を図示しよう.

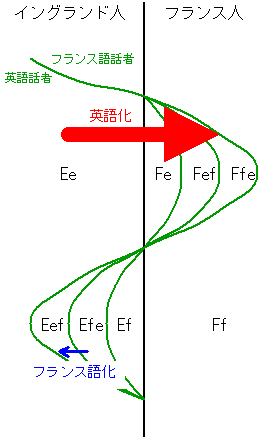

大文字 E, F はそれぞれの民族を表わす記号,小文字 e, f はそれぞれの言語を表わす記号である.この組み合わせの種類と変化により,言語交替の段階が記述される.左上の Ee は,英語のみを話していたイングランド人を表わす.中英語期の大多数の庶民が,ここに属する.しかし,上位のフランス語と接する機会の多い中流階級などに属するイングランド人は,フランス語を第2言語として習得し,Eef のバイリンガルとなっていった.理論的には,さらに段階が進めば,英語とフランス語の習得の順序が逆転し,フランス語が第1言語として,英語が第2言語として習得されるという状況,すなわちイングランド人による英語文化の放棄という方向へ進んでいたかもしれないが,実際にはそこまでには至らなかった.

では,ノルマン征服後,イングランドへやってきたフランス(ノルマン)人の言語交替はどのように進んだか.まずは,彼らは第1言語としてのフランス語しか操らない右下の Ff として分類される.だが,12世紀以降,徐々に英語がイングランド社会で復権してゆくにつれ,彼らのなかには英語を第2言語として習得するものも現われるようになった(Ffe の段階).さらに英語化が進んでゆくと,英語を第1言語,フランス語を第2言語として習得するものが現われ(Fef の段階),最後に英語のモノリンガルになっていった(Fe の段階).これが,中英語期に実際に起こったフランス人の英語文化受容の流れである.中世イングランドでは,以上のように,英語とフランス語のあいだでイングランド人とフランス人による言語交替が進行していたのである.

言語交替の方向と拡散力は,1言語使用者と2言語使用者の数の比で決まる.ブルトン (70) によれば,拡散指数とは,第2言語としての話者数を第1言語としての話者数で割った値である.中世イングランドで考えると,征服後しばらくの間はフランス語を第2言語として習得するイングランド人(分子)が増加したために,全体としてフランス語の拡散指数も大きくなった.つまり,それなりにフランス語の拡散力があったということである.しかし,後に英語の復権が進むにつれ,英語を第2言語として習得するフランス人(分子)の数が上回るようになり,むしろ英語の拡散指数のほうが大きくなった.

上の図式には通時的な次元が直接には表わされていないが,先に英語からフランス語への言語交替という弱い潮流があり(上段の左から右への2本の矢印),次にフランス語から英語への言語交替という強い潮流(下段の右から左への3本の矢印)が生じたということを念頭に解釈すると,わかりやすいだろう.あわせて,以下の図も参照.

・ ロラン・ブルトン 著,田辺 裕・中俣 均 訳 『言語の地理学』 白水社〈文庫クセジュ〉,1988年.

2013-05-22 Wed

■ #1486. diglossia を破った Chaucer [sociolinguistics][bilingualism][me][terminology][chaucer][reestablishment_of_english][diglossia]

「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) で,初期中英語のイングランドにおける言語状況を diglossia として言及した.上層の書き言葉にラテン語やフランス語が,下層の話し言葉に英語が用いられるという,言語の使い分けが明確な言語状況である.3言語が関わっているので triglossia と呼ぶのが正確かもしれない.

diglossia という概念と用語を最初に導入したのは,社会言語学者 Ferguson である.Ferguson (336) による定義を引用しよう.

DIGLOSSIA is a relatively stable language situation in which, in addition to the primary dialects of the language (which may include a standard or regional standards), there is a very divergent, highly codified (often grammatically more complex) superposed variety, the vehicle of a large and respected body of written literature, either of an earlier period or in another speech community, which is learned largely by formal education and is used for most written and formal spoken purposes but is not used by any sector of the community for ordinary conversation.

定義にあるとおり,Ferguson は diglossia を1言語の2変種からなる上下関係と位置づけていた.例として,古典アラビア語と方言アラビア語,標準ドイツ語とスイス・ドイツ語,純粋ギリシア語と民衆ギリシア語 ([2013-04-20-1]の記事「#1454. ギリシャ語派(印欧語族)」を参照),フランス語とハイチ・クレオール語の4例を挙げた.

diglossia の概念は成功を収めた.後に,1言語の2変種からなる上下関係にとどまらず,異なる2言語からなる上下関係をも含む diglossia の拡大モデルが Fishman によって示されると,あわせて広く受け入れられるようになった.初期中英語のイングランドにおける diglossia は,この拡大版 diglossia の例ということになる.

さて,典型的な diglossia 状況においては,説教,講義,演説,メディア,文学において上位変種 (high variety) が用いられ,労働者や召使いへの指示出し,家庭での会話,民衆的なラジオ番組,風刺漫画,民俗文学において下位変種 (low variety) が用いられるとされる.もし話者がこの使い分けを守らず,ふさわしくない状況でふさわしくない変種を用いると,そこには違和感のみならず,場合によっては危険すら生じうる.中世イングランドにおいてこの危険をあえて冒した急先鋒が,Chaucer だった.下位変種である英語で,従来は上位変種の領分だった文学を書いたのである.Wardhaugh (86) は,Chaucer の diglossia 破りについて次のように述べている.

You do not use an H variety in circumstances calling for an L variety, e.g., for addressing a servant; nor do you usually use an L variety when an H is called for, e.g., for writing a 'serious' work of literature. You may indeed do the latter, but it may be a risky endeavor; it is the kind of thing that Chaucer did for the English of his day, and it requires a certain willingness, on the part of both the writer and others, to break away from a diglossic situation by extending the L variety into functions normally associated only with the H. For about three centuries after the Norman Conquest of 1066, English and Norman French coexisted in England in a diglossic situation with Norman French the H variety and English the L. However, gradually the L variety assumed more and more functions associated with the H so that by Chaucer's time it had become possible to use the L variety for a major literary work.

正確には Chaucer が独力で diglossia を破ったというよりは,Chaucer の時代までに,diglossia が破られうるまでに英語が市民権を回復しつつあったと理解するのが妥当だろう.

なお,diglossia に関しては,1960--90年にかけて3000件もの論文や著書が著わされたというから学界としては画期的な概念だったといえるだろう(カルヴェ,p. 31).

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ Ferguson, C. A. "Diglossia." Word 15 (1959): 325--40.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),西山 教行(訳) 『言語政策とは何か』 白水社,2000年.

2012-10-02 Tue

■ #1254. 中英語の話し言葉の言語変化は書き言葉の伝統に掻き消されているか? [writing][standardisation][creole][celtic][contact][reestablishment_of_english][scribe][koine][do-periphrasis][celtic_hypothesis]

話し言葉において生じていた言語変化が,伝統的で保守的な書き言葉に反映されずに,後世の観察者の目に見えてこないという可能性は,文献学上,避けることのできないものである.例えば,ある語が,ある時代の書き言葉に反映されていないからといって,話し言葉として用いられていたかもしれないという可能性は否定できず,OED の初出年の扱い方に関する慎重論などは至る所で聞かれる.確かに大事な慎重論ではあるが,これをあまりに推し進めると,文献上に確認されない如何なることも,話し言葉ではあり得たかもしれないと提起できることになってしまう.また,関連する議論として,書き言葉上で突如として大きな変化が起こったように見える場合に,それは書き言葉の伝統の切り替えに起因する見かけの大変化にすぎず,対応する話し言葉では,あくまで変化が徐々に進行していたはずだという議論がある.

中英語=クレオール語の仮説でも,この論法が最大限に利用されている.Poussa は,14世紀における Samuels の書き言葉の分類でいう Type II と Type III の突如の切り替えは,対応する話し言葉の急変化を示すものではないとし,書き言葉に現われない水面下の話し言葉においては,Knut 時代以来,クレオール化した中部方言の koiné が続いていたはずだと考えている.そして,Type III の突然の登場は,14世紀の相対的なフランス語の地位の下落と,英語の地位の向上に動機づけられた英語標準化の潮流を反映したものだろうと述べている.

. . . if we take the view that the English speech of London had, since the time of Knut, been a continuum of regional and social varieties of which the Midland koiné was one, then it is easier to explain the changes in the written language [from Type II to Type III] as jerky adjustments to a gradual rise in social status of the spoken Midland variety. (80)

似たような議論は,近年さかんに論じられるようになってきたケルト語の英語統語論に及ぼした影響についても聞かれる(例えば,[2011-03-17-1]の記事「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」を参照).古英語の標準書き言葉,Late West-Saxon Schriftsprache の伝統に掻き消されてしまっているものの,古英語や中英語の話し言葉には相当のケルト語的な統語要素が含まれていたはずだ,という議論だ.英語がフランス語のくびきから解き放たれて復権した後期中英語以降に,ようやく話し言葉が書き言葉の上に忠実に反映されるようになり,すでにケルト語の影響で生じていた do-periphrasis や進行形が,文献上,初めて確認されるようになったのだ,と論じられる.

しかし,これらの議論は,文献学において写本研究や綴字研究で蓄積されてきた scribal error や show-through といった,図らずも話し言葉が透けて見えてしまうような書記上の事例を無視しているように思われる.写字生も人間である.書記に際して,完全に話し言葉を封印するということなどできず,所々で思わず話し言葉を露呈してしまうのが自然というものではないだろうか.

話し言葉が,相当程度,書き言葉の伝統に掻き消されているというのは事実だろう.書き言葉習慣の切り替えによって,大きな言語変化が起こったように見えるという事例も確かにあるだろう.しかし,書き言葉に見られないことでも話し言葉では起こっていたかもしれない,いや起こっていたに違いないと,積極的に提案してよい理由にはならない.一時期論争を呼んだ英語=クレオール語の仮説と近年のケルト語影響説の間に似たような匂いを感じた次第である.

・ Poussa, Patricia. "The Evolution of Early Standard English: The Creolization Hypothesis." Studia Anglica Posnaniensia 14 (1982): 69--85.

2012-08-21 Tue

■ #1212. 中世イングランドにおける英語による教育の始まり (2) [reestablishment_of_english][french]

[2012-08-15-1]の記事の続編.中英語期,イングランド人の間でフランス語の影響力が衰え,代わりに英語が復権してきた13世紀以降,フランス語の衰退に歯止めをかけるべくフランス語の単語集や文法書が出版されるようになった.これを逆から見ると,フランス語の語学教材が出るようになったということは,人々のフランス語力が衰退してきた証拠であるともいえる.

Rothwell は,13世紀半ばの Walter of Bibbesworth による単語集 Tretiz de Langage や同世紀後半の T. H. Parisii Studentis による文法書 Tractatus Orthographiae を含む,15世紀までのフランス語教材を調査した.その結果,最も早い段階での Tretiz からも,人々のフランス語力の相当の衰えが読み取れるとした.Rothwell は,13世紀終わりまでにすでにフランス語が習得対象の言語となっていたと論じている.

Rothwell の観点をもってすると,[2012-08-15-1]で Trevisa の Polychronicon 訳から引用した,黒死病の流行後の「教育改革」に関する記述の評価が変わってくる.同引用は,14世紀後半にラテン語解釈のための媒介言語がフランス語から英語に切り替えられた事実を記述しているが,Rothwell の目には,英語への切り替えがこれほど遅かったことは不自然に映る.1世紀近くも前にすでにフランス語力の衰えは明らかだったにもかかわらず,英語が教育の媒介言語になったのがようやくこの時期だったというのは妙である.John Cornwall や Pencrich などの Oxford 教師がしたことは,積極的な「教育改革」としてフランス語から英語へ切り替えたというよりは,すでに学生の間に蔓延していたであろう英語を媒介とするラテン語解釈の実践に,消極的に許可を出したということではないか.この引用に関しては,大仰な教育改革を読み込むべきではなく,1世紀以上にわたって蓄積されてきた抗いがたい自然の力,英語の復権の流れに即して解釈すべきである,というのが Rothwell (45) の所見である.

Rothwell は,イングランドにおける母語としての英語の復活とフランス語の衰退が,案外と早期だった点を一貫して主張している.中英語の文献に現われる言語使用に関する記述を参考にする際には,細心の注意が必要であるということも,暗に主張している.論文の結論部を引用しよう (45--46) .

After some two centuries of this dilution of Norman blood, it would indeed be strange if English (the language of the mother being the dominant factor in a child's early linguistic training) had not by this time established itself as the true vernacular of this country. In all probability the peasants in country districts had never used anything else. The claim that French remained in current vernacular use in England for centuries after the Conquest is based largely on the emphasis placed by historians --- literary, political, and legal --- on the great number of extant works in Anglo-Norman. Mere numbers of themselves, however, prove very little. Moreover, the fact that written documents of this nature survive in French does not guarantee that the majority of people used this language in speech and everyday life. The teaching manuals examined here would seem to indicate that French in later thirteenth-century England was on the contrary an acquired language.

・ Rothwell, William. "The Teaching of French in Medieval England." Modern Language Review 63 (1968): 37--46.

2012-08-16 Thu

■ #1207. 英語の書き言葉の復権 [reestablishment_of_english][writing][monarch]

[2009-09-05-1]の記事「#131. 英語の復権」の年表のなかで触れたにすぎないが,1414年,Henry V がイングランド王として初めて英語で手紙を書くという出来事が起こった.中世イングランドにおいて,手紙などの私的あるいは半私的な文書がフランス語ではなく英語で書かれるようになったのは,15世紀になってからである.

14世紀半ばには,この用途で,フランス語の使用が最高潮に達していた.14世紀後半に最初の英語の手紙が現われるが,まとまったものとしては,世紀をまたぎ1420年代からの書簡集 The Paston Letters を待たなければならなかった.しかし,1450年以後には,英語での手紙が当たり前となる.

遺言も同じ状況である.中世で最初の英語による遺言は,1383年に現われる.1400以前には稀だったが,15世紀に入り Henry IV, Henry V, Henry VI の遺言がすべて英語だったことは,この世紀中に書き言葉の英語化が一気に進行したことを示す.

ギルドや市町の記録が英語で取られるようになったのも,手紙や遺言と時を同じくする.ロンドンの胡椒ギルドは1345年という早い時期にフランス語と並んで英語でも布告を出していた.類例は15世紀に目立ち出し,1450年以降は英語での記録が一般的となる.

議会の記録の媒体も,1423年を境にフランス語から英語へと切り替わってゆく.1489年にはフランス語は完全に姿を消す.

全体として,英語使用を奨励した Henry V の統治期間である1413--22年が,書き言葉における英語の使用の鍵を握っているといえるだろう.統治直後の1425年辺りを,英語の書き言葉の復権の転換点とみなしてもよいのではないか.

以上,Baugh and Cable (153--55) を要約する形で記述した.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-15 Wed

■ #1206. 中世イングランドにおける英語による教育の始まり [black_death][reestablishment_of_english][history]

[2009-09-12-1]の記事「#138. 黒死病と英語復権の関係について再考」で,「黒死病によって年配のフランス語教師たちがいなくなったために,フランス語やラテン語を知らない人びとが英語で発言する機会が増えた」ことが,イングランドにおける英語の復権とフランス語の衰退に貢献したのではないかという論を紹介した.

黒死病の余波に苦しんだ14世紀後半のイングランドの grammar school で,ラテン語を解釈するための媒介言語としてフランス語ではなく英語が用いられるようになったのは,事実である.Oxford でラテン語を教えていた2人の教師 John Cornwall と Pencrich の一種の「教育改革」について,John Trevisa が次の興味深いコメントを残している.Baugh and Cable (150) の引用を再現しよう (from Polychronicon, II, 159 [Rolls Series], from the version of Trevisa made 1385--1387) .

Þis manere was moche i-vsed to fore þe firste moreyn and is siþþe sumdel i-chaunged; for Iohn Cornwaile, a maister of grammer, chaunged þe lore in gramer scole and construccioun of Frensche in to Englische; and Richard Pencriche lerned þat manere techynge of hym and oþere men of Pencrich; so þat now, þe ȝere of oure Lorde a þowsand þre hundred and foure score and fyue, and of þe secounde kyng Richard after þe conquest nyne, in alle þe gramere scoles of Engelond, children leueþ Frensche and construeþ and lerneþ an Englische, and haueþ þerby auauntage in oon side and disauauntage in anoþer side; here auauntage is, þat þey lerneþ her gramer in lasse tyme þan children were i-woned to doo; disauauntage is þat now children of gramer scole conneþ na more Frensche þan can hir lift heele, and þat is harme for hem and þey schulle passe þe see and trauaille in straunge landes and in many oþer places. Also gentil men haueþ now moche i-left for to teche here children Frensche. (150--51)

1349年の黒死病の流行の後,この2人の教師とその影響を受けた他の教師は,フランス語ではなく英語によりラテン語解釈を施すという語学教育へ切り替えた,とある.そして,1385年までにはこの新しい教授法が一般的になっていたことが読み取れる.Trevisa のコメントは,冒頭に要約した論を直接に支持するものではないが,黒死病と教師の欠乏との因果関係,ラテン語教育と媒介言語の問題などについての考察を促してくれる重要な史料である.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-14 Tue

■ #1205. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか [french][loan_word][history][bilingualism][reestablishment_of_english][language_shift]

[2009-08-22-1]の記事「#117. フランス借用語の年代別分布」で,Jespersen と Koszal による,フランス借用語の流入率の通時的変化を見た.フランス借用語は13世紀と14世紀に爆発期を迎えるが,この時期はちょうど英語がフランス語から解放されて復権を遂げてゆく時期である([2009-09-05-1]の記事「#131. 英語の復権」を参照).一見すると,この符合は矛盾するように思われる.これについて,先の記事では「フランス語を母語としていた貴族が英語に乗り換える際に,元母語から大量の語彙をたずさえつつ乗り換えたと考えれば合点がいく」と述べた.

もう少し詳しく述べるために,Schmitt and Marsden (84) から引用しよう.

Our records for the 11th and early 12th centuries are sparse, but it appears that the words entered quite slowly at first, came at a greater rate later in the 12th century, and then flooded in during the 13th and 14th centuries. One reason for this is that it was not until the 13th century that English was finally becoming established again as the language of administration and creative literature (replacing French), and many specialist terms and words to express new social structures and new ideas, unavailable in the native language, were now needed.

続けて,Baugh and Cable (135) より.

Instead of being a mother tongue inherited from Norman ancestors, French became, as the century wore on, a cultivated tongue supported by social custom and by business and administrative convention. Meanwhile English made steady advances. A number of considerations make it clear that by the middle of the century, when the separation of the English nobles from their interests in France had been about completed, English was becoming a matter of general use among the upper classes. It is at this time . . . that the adoption of French words into the English language assumes large proportions. The transference of words occurs when those who know French and have been accustomed to use it try to express themselves in English. It is at this time also that the literature intended for polite circles begins to be made over from French into English . . . .

常用言語をフランス語から英語に乗り換える (language shift) に当たって,人々は,慣れ親しんできた多数のフランス単語を携えて乗り換えたということである.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-13 Mon

■ #1204. 12世紀のイングランド王たちの「英語力」 [french][me][monarch][norman_conquest][reestablishment_of_english][history]

1066年のノルマン・コンクェストからおよそ1世紀半の時期は,ノルマン朝および後続のプランタジネット朝 (Plantagenet) の初期に当たる.この時期は,正体はフランス貴族であるイングランドの歴代の王が,イングランドの統治よりもむしろフランスの領土の保持と拡大に腐心した時代だった.この時期の歴代イングランド王と貴族たちの言語観と,その言語観を映し出す彼らの政治的行動は,英語史を考える際にも意義深い.英語はフランス語と比べて劣等であるという言語観は,英語の書き言葉の伝統の断絶(あるいは断続)を誘因したし,一方で自由闊達な言語変化を促すことになったからだ([2012-07-11-1]の記事「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」を参照).

そこで,時の権力者たちが,いかにフランス(語)を重視し,相対的にイングランド(英語)を軽視していたかを示す証拠が欲しくなる.12世紀のイングランド王のフランス(語)への姿勢を直接,間接に示す事実を,Baugh and Cable (116--22) に従って,4点ほど列挙しよう.

・ Henry I は,1100--35年の統治期間のうち17年余をフランスで過ごした.このことから,フランス重視の姿勢が明らかである.ただし,彼は英語を理解する能力はあったとされる.

・ Henry II は,1154--89年の長い統治期間の3分の2をフランスで過ごした.なお,妻の Eleanor of Aquitaine は,(アングロ)フレンチ文学のパトロンであり,英語は解さなかった.

・ Richard I は,1189--99年の統治期間のうちほんの数ヶ月しかイングランドに滞在しなかった.英語を用いたことはないとみなしてよいだろう.

・ 1087--1100年に統治した William II,1135--54年に統治した Stephen,1199--1216年に統治した John については,英語を話す能力があったかはわからない.

・ Henry I を除き,15世紀後半の Edward IV に至るまでの歴代のイングランド王は,誰一人としてイングランドで妻を求めなかった.

12世紀のイングランド王には,概して「英語力」はなかったと言えるだろう.ただし,当時の王家はイングランドにおいてもっとも非イングランド的な集団であったことに注意すべきである (Baugh and Cable 118, fn. 21) .位が低ければ低いほど,「英語力」は平均的に上昇したと考えられる.中英語期のイングランド君主の英語使用については,「#131. 英語の復権」の記事 ([2009-09-05-1]) でも触れているので,要参照.

なお,13世紀になって,在位1216--72年の Henry III はおそらく英語を理解できたと思われ,その子 Edward I (在位1272--1307年)は通常的に英語を使っていたと見られる (Baugh and Cable 137) .Edward III や Richard II など14世紀の王も,英語を理解した (Baugh and Cable 148) .

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-07-11 Wed

■ #1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退 [synthesis_to_analysis][inflection][french][contact][norman_conquest][word_order][reestablishment_of_english][french_influence_on_grammar]

昨日の記事「#1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-10-1]) では,英語の文法史上,古ノルド語の果たした役割がいかに大きいかを概説した.しかし,屈折の衰退と,それと密接に関わる語順の固定化や前置詞の使用の拡大は,言語内的・外的な複数の要因で生じたのであり,古ノルド語との言語接触は,重要ではあるがそのうちの1つにすぎないことを理解しておく必要がある.

言語外的な要因としてもう1つ考えるべきは,フランス語との言語接触である.1066年のノルマン征服以降,イングランドにおける英語の地位は下落した.古英語には存在した英語の標準形は失われ,一時期,書き言葉もほぼ奪われた.英語は,話者数でみればフランス語よりも圧倒的に多かったことは確かだが ([2010-03-31-1]),社会言語学的には地下に潜ったと表現してもよい.その後,英語の復権には2世紀を超える時間が必要だったのである(reestablishment_of_english) .フランス語が英語に及ぼした影響としては,語彙や綴字など言語的なものも多いが,それ以上に,英語が社会言語学的に干されることになった点が重要である.

興味深いことに,社会的に干され,地下に潜ったことにより,英語はむしろ生き生きと発展することになった([2010-11-25-1]の記事「#577. 中英語の密かなる繁栄」を参照).社会的地位が下落したといっても,フランス語側からの言語規制といったような実力行使はなく,むしろ自由に泳がされたと表現するほうが適切な状況だった.このような状況下で,ノルマン征服の時点までにすでに他の原因によりある程度まで進んでいた屈折の衰退は,滞りなく進行し続けることを許されたのである.拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第4章第3節第5項「ノルマン人とフランス語」 (74) で,次のように述べた.

英語はこうして地下に潜ったが,この事実は英語の言語変化が進行してゆくのに絶好の条件を与えた.現代の状況を考えれば想像できるだろうが,書き言葉の標準があり,そこに社会的な権威が付随している限り,言語はそう簡単には変わらない.書き言葉の標準は言語を固定化させる方向に働き,変化に対する抑止力となるからである.しかしいまや英語は庶民の言語として自然状態に置かれ,チェック機能不在のなか,自然の赴くままに変化を遂げることが許された.どんな方向にどれだけ変化しても誰からも文句を言われない,いや,そもそも誰も関心を寄せることのない土着の弱小言語へと転落したのだから,変わろうが変わるまいがおかまいなしとなったのである.

そして,第5章第4節「なぜ屈折が衰退したか」 (99--100) で,次のように締めくくった.

古英語後期の古ノルド語との接触が引き金となって顕現した英語の屈折語尾の摩耗傾向は,中英語初期にフランス語によって英語が価値をおとしめられたがゆえに,誰に阻害されることもなく円滑に進行したのである.潜在的なゲルマン語的な漂流,古ノルド語話者との接触,フランス語の優勢な社会のもとで英語の価値が低下したこと,これらの諸要因が相俟って英語史上の一大変化を生じさせたのである.

2011-06-08 Wed

■ #772. Magna Carta [history][reestablishment_of_english][bl][retronym][magna_carta]

英国は成文憲法を持たない.その代わりを務めるのが,Magna Carta 「大憲章」(1215年,The Great Charter),「権利請願」(1628年,The Petition of Right),「権利章典」(1689年,The Bill of Rights)の3つの基本法典だ.後者2つは近代期17世紀の産物だが,最初の大憲章は中世期13世紀とかなり早い.もっとも大憲章が基本法典として高い評価を与えられるのは17世紀のことであり,当時の「歴史の掘り起こし」の結果というべきである.それでも,13世紀イングランド国制史が Magna Carta をめぐって繰り広げられていたことは確かである.

当時王位にあった John は,父王 Henry II,兄王 Richard I の保有していたフランスの広大な領土を戦争によって失った.1204年のノルマンディの喪失は特に手痛く,イングランドが大陸に足場をもつ帝国の一部から一島国へと回帰する歴史的契機となった(この出来事は,向こう2世紀にわたるイングランドでのフランス語の衰退と英語の復権の間接的な契機ともなっており,英語史にとっても大きい).その後も John はフランス王 Philip II へ領地奪還のための戦いを挑むが,1214年,ブーヴィーヌの戦いで大敗を喫する.兄王 Richard I から続く戦乱と戦費確保のための重税に苦しんでいた諸侯にとって,John の内外の失策は耐え難いものとなり,ついに1215年,貴族の一部が John を主君とみなさない旨を公言する.王はやむなく代理人を立てて不満分子と話し合い,協約文書を作成した.ラテン語で書かれたこの協約文書は,テムズ河畔 Runnymede の草原にて1215年6月15日に調印・発布された.

「諸侯たちの要求事項」 (The Articles of the Barons) と呼ばれたこの協約の内容は63条からなる雑多な要求の羅列であり,全体的な統一や整備は感じられない.John への具体的で直接的な要求項目であり,後代に理解されたような立憲政治の礎という意図はなかった.したがって,近現代の大憲章の高い評価はある意味で過大であり時代錯誤的でもあるのだが,この文書によって被治者が王権に制限を加えようとしたこと,既得権や慣習が強調されたことの歴史的意義は大きい.

John はこの協約文書に調印こそしたが,はなから遵守する意図はなく,直後にローマ教皇 Innocent III に頼み無効としてしまった.翌1216年には John が病死したため,貴族たちは継いだ Henry III のもとで協約文書を修正したうえで再発行した.1217年,1225年にも修正版が再発行され,以降,1225年版がたびたび確認されてゆくことになる.特に1297年の Edward I による確認は重要で,Magna Carta は制定法記録簿に収められることになった.しかし,この文書が中世期と初期近代期を通じて現実政治の場で大きな役割を果たしたということは,実はない.17世紀に忘却の淵から呼び覚まされ,新たな意義を付されたということである.

さて,英語 The Great Charter,日本語「大憲章」はそれぞれラテン語 Magna Carta の訳語で,いかにも偉大な文書らしい響きだが,この Magna あるいは Great は,本来,質としての偉大さを表わすものではなく,量的な大きさを記述する形容詞にすぎなかった.1217年の修正版で,御料林に関する条項が切り離されて独立し「御料林憲章」 (The Charter of the Forest) とされたので,残る部分が「大憲章」という通称で呼ばれることになったにすぎない.この点では,[2011-05-01-1]の記事「panda と Britain」で指摘した giant panda や Great Britain とまったく同種の来歴である.

Magna Carta については,The British Library の Treasures in Full: Magna Carta が詳しい.Magna Carta をマルチメディアで学べる.

(後記 2013/03/28(Thu):同じ BL よりこちらの画像もすばらしい.)

・ 今井 宏 『ヒストリカル・ガイド イギリス 改訂新版』 山川,2000年.47--52頁.

2011-04-03 Sun

■ #706. 14世紀,英語の復権は徐ろに [reestablishment_of_english][history][hundred_years_war]

中英語期,特に14世紀にイングランドで徐々に英語がフランス語のくびきから解き放たれ,復権していった経緯については,黒死病 ( Black Death ) や農民一揆 ( Peasants' Revolt ) の話題と絡めて reestablishment_of_english の各記事で述べてきた(関連年表は[2009-09-05-1]を参照).英語の復権といっても,もちろん英語という言語が能動的に地位の向上を図ったわけではなく,あくまで英語を母語とする人々の社会的な地位,そして発言力が向上したということである.

その原因は様々だが,しばしば挙げられるのが,長引く英仏百年戦争 ( Hundred Years' War ) による人民の経済負担と黒死病による人口減である.黒死病により労働人口が減り,労働者が賃上げを要求した.これは,昨日の記事[2011-04-02-1]で取りあげた "deference society" といわれる中世イングランドの階級社会に対する挑戦だったが,あくまで social deference を要求し続けた王権は,賃上げに限度を設け,人頭税 ( poll tax ) を追加的に導入するなどして,労働者を逆なでした.こうして14世紀半ば以降,農民を中心とする貧困層の社会的・経済的な不満は確実に増大しており,その帰結として1381年に農民一揆が起こったのだった.

しかし,労働人口の現象→労働者の発言力の増加→英語の復権という歴史は,必ずしも自動的な流れとみなすことはできない.Rigby (36) によると,歴史家 Brenner は次のように主張している.

. . . the successes of the English peasantry in their struggles against their lords in the later Middle Ages were not simply a product of population decline, which strengthened the bargaining position of tenants against their landlords. Rather, the ability of the peasants to organize to throw off manorial impositions and restraints was itself an independent variable in the equation: population decline could just as logically have led to the intensification of serfdom, as it did in seventeenth-century Bohemia, as to its demise . . . .

"the ability of the peasants to organize" 「農民たちの組織力」とは農民たちの意図的な自己主張を表わしている.この観点からすると,英語の復権も,経済的な原因を背景にもちながらも,あくまで英語母語話者の能動的な地位向上の意欲にかかっていたと言えるだろう.

農民一揆は,以降の人頭税が抑制された点で一定の歴史的意義はあったが,Richard II の権謀によって容易に押さえ込まれてしまったために,本質的な社会革命と呼べるほどのものにはならなかった.イングランドの社会変革はこのようにゆっくりとした歩みで進んだにすぎず,同じように英語の復権も一日にして成ったものではなく,徐ろに進行したのである.

・ Rigby, S. H. "English Society in the Later Middle Ages: Deference, Ambition and Conflict." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 25--39.

2011-02-17 Thu

■ #661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉 [anglo-norman][writing][bilingualism][reestablishment_of_english][diglossia]

ノルマン征服によりイングランドの公用語が Old English から Norman French に切り替わった.イングランド内で後者は Anglo-French として発達し,Latin とともにイングランドの主要な書き言葉となった.ノルマン征服後の2世紀ほど,英語は書き言葉として皆無というわけではなかったが,ほとんどが古英語の伝統を引きずった文献の写しであり,当時の生きた中英語が文字として表わされていたわけではない.中英語の話し言葉を映し出す書き言葉としての中英語が本格的に現われてくるには,12世紀後半を待たなければならなかった.それまでは,イングランドの第1の書き言葉といえば英語ではなく,Anglo-French や Latin だったのである.

一方,ノルマン征服後のイングランドの話し言葉といえば,変わらず英語だった.フランス人である王侯貴族やその関係者は征服後しばらくはフランス語を母語として保持していたと考えられるし,イングランド人でも上流階級と接する機会のある人々は少なからずフランス語を第2言語として習得していただろう.しかし,イングランドの第1の話し言葉といえば英語に違いなかった ( see [2010-11-25-1] ) .

このように,ノルマン征服後しばらくの間は,イングランドにおける主要な話し言葉と書き言葉とは食い違っていた.12世紀後期において,イングランド人の書き手は普段は英語を話していながら,書くときには Anglo-French を用いるという切り替え術を身につけていたことになる.逆に言えば,12世紀後期までには,Anglo-French の書き手であっても主要な話し言葉は英語だった公算が大きい.Lass and Laing (3) を引用する.

By the early Middle English period, four generations after the Conquest, the high prestige languages in the written/spoken diglossia (though distantly cognate) were 'foreign': normally second and third languages, formally taught and learned. By the late 12th century it is virtually certain --- except in the case of scribes from continuingly bilingual families (and we do not have the information that would allow us to identify them) --- that none of the English scribes writing French were native speakers of French (though some may of course have been coordinate bilinguals). It is certain that none were native speakers of Latin, since after the genesis of the Romance vernaculars in the early centuries of this era it is most unlikely that there were any.

当時のイングランドの状況を日本の架空の状況に喩えてみれば,普段は日本語で話していながら,書くときには漢文を用いる(ただし中国語での会話は必ずしも得意ではないかもしれない)というような状況だろう.

12世紀後期イングランドにおける話し言葉と書き言葉の diglossia 「2言語変種使い分け」あるいは bilingualism については,Lass and Laing (p.3, fn. 3) に多くの参考文献が挙げられている.

・ Lass, Roger and Margaret Laing. "Interpreting Middle English." Chapter 2 of "A Linguistic Atlas of Early Middle English: Introduction.'' Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/pdf/Introchap2.pdf .

2010-11-25 Thu

■ #577. 中英語の密かなる繁栄 [me_dialect][reestablishment_of_english]

中英語が方言の時代であることは,本ブログでも me_dialect の各記事で話題にしてきた.中世イングランドでは英語は公用語の地位をフランス語に奪われ,標準語という求心力不在のもとで,かえって遠心的な地域方言が繁栄した.中英語後期には英語が徐々に復権を果たし,標準化への兆しも現われてくるが,初期には英語は諸方言へとちりぢりに分解されていたといってよい.C. L. Barber (152) の次の見解は的確である.

Early Middle English texts give the impression of a chaos of dialects, without many common conventions in pronunciation or spelling, and with wide divergences in grammar and vocabulary. (qtd in Bryson 48)

英語史で一見不思議に思えることの一つは,なぜ英語が中英語期にフランス語のくびきのもとで生き延びられたかという問題である.いや,生き延びられたというよりは,むしろ繁栄したといってよい.社会的な地位こそ公用語たるフランス語とは比較にならないくらいに卑賤だったが,卑賤だったからこそ公に気づかれず密かに生命力を維持することができたのかもしれない.中英語の各方言で書かれた文書を読むと,その言語的な多様性のなかに潜む生命力の横溢を感じざるを得ない.イングランド社会を底辺で支えていた英語話者は,その卑賤な地位などかまわずに,生き生きと英語を話し続けていたのである.

この密かな英語の繁栄が不思議に思えるのは,いつの時代でもそうだったように,支配的な言語のもとで配下の言語が失われるということは日常茶飯事であるからだ.[2010-01-26-1]や language_death の各記事でみたように,現代でも言語の死は日々起こっており,その多くは周囲の支配的な言語に屈する形での死である.英語史に関連する例をみても,かつてアングロサクソン人がブリテン島のケルト人を制圧したときに,ケルト語は死にこそしなかったが辺境に逃れることでかろうじて生き延びた程度である.しかし,中世イングランドにおける英語は異なっていた.

英語の状況は不思議に思えるかもしれないが,背景を探ると不思議を解くヒントはある.(ノルマン)フランス人の王侯貴族によるイングランド支配は確かに名目上はそうなのだが,人口的にはアングロサクソン人が圧倒していた.[2010-03-31-1]の記事で見たとおり,イングランド住民の95%までがアングロサクソン系だったのである.また,支配者たるフランス語母語話者は英語に敵意を抱いていたり,嫌ったりはしていなかったという点も重要である.おそらく,英語を好むでも嫌うでもなく,単に英語に対しておおむね無関心だったというのが正しい理解だろう.話し言葉としての英語が密かに繁栄するには,むしろ絶好の環境が整っていたと考えられる.

近代英語期以降,英語はブリテン島を飛び出し世界デビューを果たすことになる.そして,21世紀の現在,英語はもっとも繁栄した世界語となっている.しかし,英語は社会的には水面下に潜っていた中英語期においてすら,実は密かに繁栄していたのである.この事実は銘記しておきたい

・ Barber, C. L. The Story of Language. London: Pan Books, 1972.

・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990.

2010-09-06 Mon

■ #497. 5分で分かる英語の歴史と統計 [link][statistics][reestablishment_of_english][dictionary][elf]

こんな英語学習サイトを見つけた.English Language: All about the English language.この手のサイトは多数あるが,トップに英語史と英語の統計情報が簡単にまとまっているので目を引いた.

・ English language History

・ English language Statistics

前者の英語史の解説文の "Middle English" の節で,中英語期の英語の復権 ( see reestablishment_of_english ) がノルマン・コンクェスト後の50年くらいで早々と始まっていたという記述があった.

Various contemporary sources suggest that within fifty years most of the Normans outside the royal court had switched to English, with French remaining the prestige language largely out of social inertia. For example, Orderic Vitalis, a historian born in 1075 and the son of a Norman knight, said that he only learned French as a second language.

英語の復権を話題にするときには話し言葉か書き言葉か,庶民レベルか貴族レベルか,言語使用の状況が私的か公的かなど,視点によって復権の時期や程度が変わってくるのだが,従来の英語史ではフランス語のくびきの時代が中世のあいだに比較的長く続いたと記述されることが多かったように思う.しかし,事実としては上の解説文にあるとおり,中世イングランドでは庶民の実用上,英語は圧倒的な言語だったのであり,この事実を強調しておくことは重要だと思う.

英語の統計については本ブログでも statistics の各記事で取り上げてきたが,以下のものは驚きこそしないが,私にとって初耳だった.

・ English is the language of navigation, aviation and of Christianity; it is the ecumenical language of the World Council of Churches

・ Five of the largest broadcasting companies in the world (CBS, NBC, ABC, BBC and CBC) transmit in English, reaching millions and millions of people all over the world

・ Of the 163 member nations of the U.N., more use English as their official language than any other. . . . After English, 26 nations in the U.N. cite French as their official tongue, 21 Spanish and 17 Arabic.

・ People who count English as their mother tongue make up less than 10% of the world's population, but possess over 30% of the world's economic power

ただし,全体的に典拠は示されていない.また,2010年現在の国連加盟国は192カ国であり,上記の3点目の163カ国に基づく統計は1990年くらいの時点での数値かもしれない( see United Nations member States - Growth in United Nations membership, 1945-present ) .

このサイトには他にも English Dictionaries や English Literature などのページがある.

2010-03-29 Mon

■ #336. Law French [me][french][reestablishment_of_english][norman_french][loan_word][law_french]

[2010-03-17-1]の記事で触れたが,法律文書の英語化は非常に緩慢としたプロセスだった.1362年に口頭の訴訟手続きこそフランス語から英語に切り替わったが,法律関係の文書にはまだまだフランス語が使用されていた.実に1731年まで使われ続けたのである.このフランス語は Law French と呼ばれ,Norman Conquest 以来の Norman French がもととなって確立された法律文章語である.

現在でも英語の法律用語の大半がフランス語由来であるのは,上述の歴史に負っている.法律関係の役職名と犯罪名だけをとってみても,英語の法律の世界がいかに French かが分かるだろう.

・ 役職名: advocate 「代言者」, attorney 「代理人」, bailiff 「執行吏」, coroner 「検視官」, counsel 「弁護人」, defendant 「被告」, judge 「裁判官」, jury 「陪審」, plaintiff 「原告」

・ 犯罪名: arson 「放火」, assault 「暴行」, felony 「重罪」, fraud 「詐欺」, libel 「文書誹毀」, perjury 「偽証」, slander 「口頭誹毀」, trespass 「侵害」

また,フランス語の統語では「名詞+形容詞」という語順が普通なので,これを反映した法律関係の句がたくさん存在する.

・ attorney general 「司法長官;法務長官」, court martial 「軍法会議」, fee simple 「単純封土権」, heir apparent 「法定推定相続人」, letters patent 「開封勅許状」, malice aforethought 「予謀の犯意」

英語で法律を勉強するのはものすごく大変そう・・・.

・McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992. 591.

2010-03-17 Wed

■ #324. 議会と法廷で英語使用が公認された年 [history][reestablishment_of_english][me]

[2009-09-05-1]の記事などで,中英語期の英語の復権を話題にしてきた.その記事に掲げた年表では,1362年に議会の開会が英語で宣言され,1363年に法廷での使用言語が英語と記した.ところが,後者の法廷での英語使用が1363年ではなく,議会での英語使用と同じ,前年の1362年と結びつけられている記述を別で見つけ,この辺りの事情をきちんと理解していなかったので,正確なところを調べ直してみた.

結論をいえば,1362年の秋に開かれた議会で「訴答手続き法」 ( Statute of Pleading ) が制定され,施行がその翌年1月だったということである.英語の復活にかかわる英語史的意義としては,制定年をとれば象徴的,施行年をとれば実質的ということになろう.いずれにせよ,議会の開会が初めて英語で行われた年と重なることからも,1362年を英語の公的な復活を象徴する年とみなしてよいだろう.この英語の復活までに,Norman Conquest から実に296年の歳月が流れていた.

さて,London や Middlesex の州裁判所においては,英語による訴訟手続きは一足先の1356年に始まっていたが,全国的な法律としては上記の通り1362年に制定された.それ以前は,手続きはフランス語で行われていたのである.また,同法の制定・施行後も,記録自体はいまだラテン語で行われていたことも銘記すべきである.つまり,立証,弁護,答弁,論争など,口頭の訴訟手続きこそ英語に切り替わったが,それが文書化される段には英語の地位はいまだゼロだった.英語が法律の書き言葉としては認められたのは,それから126年後の1488年のことである(1489年1という記述もあり,これも制定・施行の差だろうか?).その140年後,1628年にようやく英語で書かれた最初の法典が編纂され,さらにその103年後,1731年に法律文書がラテン語ではなく英語で書かれることが義務づけられた.法律の分野での英語化の速度がいかに遅々としたものであったかが知れよう.逆にいえば,この分野でのフランス語やラテン語の影響力が,中世以来いかに大きいものであったかがわかる.

・ 寺澤 芳雄,川崎 潔 編 『英語史総合年表?英語史・英語学史・英米文学史・外面史?』 研究社,1993年.

・ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.174--75頁.

2010-03-11 Thu

■ #318. 地下に潜った英語と潜らなかった日本語 [japanese][me][sociolinguistics][reestablishment_of_english]

[2009-09-05-1]の記事で,英語の復権について述べた.1066年のノルマン人の征服 ( Norman Conquest ) 以降,1362年辺りにいたるまで,イングランドでは公の場で英語が用いられることはほぼなかった.確かに初期中英語期と呼ばれるこの時期にも英語で書かれた文書は存在するが,あくまで非公的文書である.文学的にもあまり洗練されていないと評価されることが多い.公用語フランス語のくびきのもとで,庶民の言語である英語はまさに地下に潜っていたのである.

さて,日本語史をみてみると,平安初期に一見すると英語と似通った事情があった.日本語で書かれた文学は,『万葉集』の作られたと考えられる760年頃から,勅撰の『古今集』の作られた905年までのあいだに空白がある.この時代は漢文が全盛の時代で,男性貴族が『凌雲集』『経国集』『文華秀麗集』などの漢詩集を著し,漢文の秀才振りを示した.公の書の最たるものである『日本書紀』『日本後記』『続日本後記』『文徳実録』『三大実録』などの国史も,すべて漢文で書かれていた.書き言葉でみる限り,日本全体があたかも漢語に乗っ取られたかのような様相を呈していたのである.土着の言語が公の書き言葉としてほとんど現れてこない点で,時代こそ異なれ,英語と日本語の状況は似ているように見える.

しかし,大きく異なる点がある.日本では,ある意味でもっとも公的な意味合いを帯びた文章が,漢語文ではなく,紛れもない日本語文として記されていたのである.天皇の祝詞(のりと)である.祝詞は天皇によって口頭で読み上げられる大和言葉である.いくら貴族が競って漢文を書こうが,日本の公世界の頂点たる天皇の口から発せられた言葉は日本語そのものであった.祝詞の文章は宣命体という形式で書かれており,そこでは漢字が中心であることは間違いないが,助詞・助動詞の類が万葉仮名で示され,語順も日本語そのものである.漢字文ではあるが,紛れもない日本語の文章である.日本では,天皇をはじめ貴族の話し言葉が日本語だったことは疑いをいれない.それに対して,中世初期のイギリスでは,王侯貴族の日常的な話し言葉は英語ではなくフランス語だった.

当時の両国で,社会的地位の高い言語(日本では漢語,イギリスではフランス語)を上層言語,低い言語(日本では日本語,イギリスではフランス語)を下層言語と呼ぶことにすると,当時の状況は以下の表のようにまとめられる.

| 日本 | イギリス | |

|---|---|---|

| 庶民の話し言葉 | 下層 | 下層 |

| 公の書き言葉 | 上層 | 上層 |

| 王侯貴族の話し言葉 | 下層 | 上層 |

日本とイギリスの状況が一見共通しているように見えるのは上二段のゆえである.だが,最下段の「王侯貴族の話し言葉」では対照をなす.この違いを一言でいえば,当時のイギリスの言語状況は王朝の征服の結果として生じたものだが,日本の言語状況は征服によるものではなく,あくまで中国からの甚大な文化的な影響によるものだったということだろう.日本語は,英語と同じ意味で「地下に潜った」わけではない.

・ 渡部 昇一 『アングロサクソンと日本人』 新潮社〈新潮選書〉,1987年.72--75頁.

・ 山口 仲美 『日本語の歴史』 岩波書店〈岩波新書〉,2006年. 54, 71--72頁.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2009-09-13 Sun

■ #139. 黒死病と英語復権の関係について再々考 [historiography][black_death][epidemic][history][reestablishment_of_english]

昨日[2009-09-12-1]に続き,黒死病と英語復権の話題.ただ,今回はより一般的に,ある事件(例えば黒死病)が歴史上にもつ意義を論じる際の問題点を考えてみる.

本ブログでも,これまでに「○○の英語史上の意義」というような話題をいくつか扱ってきた([2009-08-24-1], [2009-07-24-1], [2009-06-26-1]).私は,歴史記述は,あらゆる事実を年代的に羅列することではなく,現代にとって意義を有する事実をピックアップしてそれを時間順にストーリーとして組み立てることだと考えている.これは英語の歴史にも当てはめられるはずである.

では,どの事実が「意義を有する」のかというと,その答えは記述者の見方ひとつで決まる類のものであり,客観的に決められるものではない.黒死病と英語復権の例をとっても,直接的な因果関係があると結論づける論者もいるかもしれないし,すでに存在していた英語復権の傾向に拍車をかけただけというとらえ方もできる.

『歴史を変えた昆虫たち』を著したクラウズリー=トンプソンや『ペスト大流行』を著した村上陽一郎氏は,ともに「拍車論」を採っている.この点は,私も同意する.村上氏は歴史記述について参考になる意見を述べているので,ここに引用したい.

その意味で,多くの史家の指摘するとおり,黒死病そのものは,時代の担っていた趨勢のなかから,次代へ繋がるものをアンダーラインした上でそれを加速させ,その時代に取り残されるものに引導を渡すという働きをしたにせよ,次代を作り出す何ものかを積極的に生み出したわけではなかった.

たしかに黒死病は,流行病としては人類の歴史上,おそらく最悪のものの一つであった.しかし,その異常事態の上に映し出されたものは,良かれ悪しかれその時代そのものであって,その時代の要素が,いささか拡大されて見えるにとどまる.逆に見れば,あれほど未曾有の異常な時間も,歴史のなかに呑み込まれてしまえば,一つのエピソードにすぎないのでもある.

そしてこのことは,ある歴史的時代や事態を見るに当たって,ともすれば,それが次代に対してもつ影響力,次代を導くことになる要素にのみ光を当てがちなわれわれにとって,噛みしめるべき良き教訓である.( 176--77 )

あとがきで触れているように,著者は歴史研究を志した当初から「私の心の片隅に巣食って離れなかったのは,その歴史に刻まれた死としての黒死病への思いであった」.そこに歴史上の意義を見いだしたからこそ『ペスト大流行』という書を著したのだろうが,その本人が「一つのエピソード」としているのは,非常な謙遜である.

黒死病と英語復権という英語史の話題を考える際にも,黒死病だけにスポットを当てて,その英語復権との因果関係を探るというよりは,英語復権という大きな時代の流れをアンダーラインする一事件として黒死病を捉えるという謙虚な態度が必要なのだろう.

・村上 陽一郎 『ペスト大流行 --- ヨーロッパ中世の崩壊 ---』 岩波書店〈岩波新書〉,1983年.

・クラウズリー=トンプソン 『歴史を変えた昆虫たち』増補新装版 小西正泰訳,思索社,1990年.

2009-09-12 Sat

■ #138. 黒死病と英語復権の関係について再考 [black_death][epidemic][history][reestablishment_of_english]

[2009-08-24-1]の記事で黒死病と英語の復権との関連について論じた.この件について,先日,村上陽一郎著の『ペスト大流行』を読んで得られた知見を付け加えておこうと思う.

[2009-08-24-1]では,下層階級と中産階級が,黒死病の試練を経ることで社会的に勢力を伸ばすこととなり,それに伴ってかれらの母語,すなわち英語も実力をつけてきたと論じた.別の見方をすれば,上流階級の言語であったフランス語や,学者・聖職者の言語であったラテン語が相対的に力を弱めてきたといってもよい.だが,もう一つ別の観点から,黒死病と英語の復権の関係が論じられてもよいかもしれない.

村上氏 (164--67) によれば,『歴史を変えた昆虫たち』の著者クラウズリー=トンプソンは,英語の重用という思想が黒死病の直接的な影響の産物だと考えているという.黒死病によって年配のフランス語教師たちがいなくなったために,フランス語やラテン語を知らない人びとが英語で発言する機会が増えたというのである.また,年配の知識人層が激減したことで,ヨーロッパの大学は打撃を受け,実際につぶれる大学も出てきた.こうした知の危機的な状況の中で,若い知識人層が知の現場に登場する機会が増え,フランス語に代えて英語を使用する傾向が強まったという.

要約すれば,古典語を尊重する長老から母語を重用する若手への世代交代がおこなわれた,ということになろう.だが,注意すべきは,英語重用の風向きは黒死病が起こる以前からすでに始まっていたということである([2009-09-05-1]).黒死病は,その流れを加速させたに過ぎない.英語復権の最初の契機を作ったわけではなく,流れを加速させる引き金となったと理解すべきだろう.

「黒死病→長老教師の死→フランス語・ラテン語の相対的な衰退→英語の復権」という流れはおもしろいと思うが,一つ疑問を抱いた.ペストは特に若い男性を襲うことが多く,老人は被害から免れるケースが多かったということがいくつかの記述から知られているが,それとの関連はどうなのだろう?

・村上 陽一郎 『ペスト大流行 --- ヨーロッパ中世の崩壊 ---』 岩波書店〈岩波新書〉,1983年.

・クラウズリー=トンプソン 『歴史を変えた昆虫たち』増補新装版 小西正泰訳,思索社,1990年.116--17頁.

2009-09-05 Sat

■ #131. 英語の復権 [me][history][reestablishment_of_english][timeline][monarch]

ノルマン人の征服 ( Norman Conquest ) 以降,中英語の前半は,イングランドはフランス語の支配に屈していた.庶民の言語である英語はいわば地下に潜っていたが,13世紀辺りから徐々に英語の復活劇が始まる.だが,フランス語支配の時代に蓄えられた多くの遺産をすべてひっくり返すには,相当な時間とエネルギーが必要だった.例えば,法的文書の英語義務化は18世紀になってようやく施行された.英語の復権は,実に長い道のりだったわけである.

以下の年表は,英語の復権に関連する出来事に絞ってまとめた年表である.

| 1066年 | ノルマン人の征服 |

| 12--13世紀 | 英語の文学作品などが現れ始める( Layamon's Brut, The Owl and the Nightingale, Ancrene Wisse, etc. ) |

| 1258年 | Simon de Monfort の反乱(政府機関へのフランス人の登用に対する抗議.英語の回復も強く要求される.その結果,Henry III は布行政改革の宣言書をラテン語,フランス語だけでなく英語でも出すこととなった.) |

| 1272年 | Edward I がイングランド王として初めて英語を使用する |

| 1337年 | Edward III,フランスの王位継承権を主張し百年戦争が始まる( ? 1453年 ) |

| 1348--50年 | 最初のペストの流行( 1361--62, 1369, 1375年にも流行.黒死病については[2009-08-24-1]を参照.) |

| 1350年代 | Higden's Polychronicon で,上流貴族の子弟にとってもすでに英語が母語となっていたことが示唆される |

| 1356年 | 地方裁判所の記録が英語になる |

| 1362年 | 議会の開会が英語で宣言される |

| 1363年 | 法廷での使用言語が英語となる (ただし,記録はラテン語) |

| 1380年代 | ロンドンのギルドが記録に英語を使い始める |

| 1381年 | Peasants' Revolt |

| 1384年 | ロンドンのシティーが英語で布告を出す |

| 1399年 | 英語を母語とする最初の王 Henry IV 即位 |

| 1414年 | Henry V がイングランド王として初めて英語で手紙を書く(政府内でも英語の使用が奨励される) |

| 1422年 | ロンドンの醸造業者が手続きをラテン語から英語にする |

| 1453年 | 百年戦争の終結 |

| 1488年 | 英語が法的文書の書き言葉として認められる |

| 1539年 | Great Bible が王により初めて公認される(保守的な宗教の世界でも英語の使用が認められるようになる) |

| 1628年 | 英語で書かれた最初の法典が編纂される |

| 1731年 | 法的文書が英語でなければならなくなる |

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow