2019-01-30 Wed

■ #3565. 韻律論と分節音韻論の独立性について [gvs][vowel][prosody][phonology][ot][acquisition][evolution]

英語には,歴史的な大母音推移 (Great Vowel Shift; gvs) とは別に,現代英語の共時的な現象としての "Modern English Vowel Shift Rule (alterations)" というものがある.後者は,現代英語の派生語ペアにみられる音韻形態論的な変異に関する共時的な規則である.Chomsky and Halle に端を発し,その後の語彙形態論でも扱われてきたトピックだ.たとえば,次のようなペアの母音に関して交替がみられる.various ? variety, comedy ? comedian, study ? studious, harmony ? harmonious; divine ? divinity, serene ? serenity, sane ? sanity, reduce ? reduction, fool ? folly, profound ? profundity (McMahon 342) .

McMahon は,この共時的な規則を最適性理論 (Optimality Theory; ot) で分析した先行研究の不備を指摘しながら,同理論は韻律論 (prosody) の問題を扱うのには長けているが,母音交替のような分節音に関する問題には適用しにくいのではないかと論じている.両部門は,一般には同じ「音韻論」にくくられるとはいえ,実際には独立性が高いのではないかという.McMahon (357) は,独立性の根拠をあげながら次のように論じている.

. . . we must recognise prosodic and melodic phonology as two different systems, and in fact there are many different strands of evidence pointing in that direction. For instance, prosodic phonology shows clearer connections with emotion, with gesture, and with aspects of call systems in other primates. Prosodic and segmental phonology behave very differently in cases of language disorder and breakdown, with some children who are seriously language-impaired finding considerable compensatory strength in prosody, for instance. Prosodic phonology is also acquired early, and there is evidence that the brain lateralisation of prosody and melody is different too, with more involvement of the right hemisphere in prosody, and strong left hemisphere localisation for segmentals. If prosody phonology and segmental phonology are actually two very different systems, which have evolved differently, are processed differently, are acquired differently, and interact with different systems (as with the paralinguistic uses of prosody, for instance), then there is no need for us to expect a single theory to deal with both.

この見解は,OT の理論的な扱いに関するにとどまらず,言語学における音韻論の位置づけについても再考を促すものとなるだろう.

・ Chomsky, Noam and Morris Halle. The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row, 1968.

・ McMahon, April. "Who's Afraid of the Vowel Shift Rule?" Language Sciences (Issues in English Phonology) 29 (2007): 341--59.

2019-01-19 Sat

■ #3554. 大母音推移の上下問題と左右問題 [gvs][phonology][sound_change][vowel][drift]

「#3552. 大母音推移の5つの問題」 ([2019-01-17-1]) で大母音推移 (gvs) にまつわる主要な問題を整理したが,ほかにも関連する難題が山積している.昨日の記事「#3553. 大母音推移の各音変化の年代」 ([2019-01-18-1]) で取り上げたように,母音四辺形でいうところの上半分の母音(高母音群)の変化は比較的早い年代に生じているが,下半分の母音(低母音群)では数十年から1世紀ほども遅れている.全体として連鎖的な推移を想定するのであれば,少しずつ時間がずれているのは自然だが,時間のずれ幅が大きい場合には,1つの大きな推移とみるのではなく,2つ(以上)の小さな推移が独立して生じたと解釈するほうがよいのではないか.だが,1つの大推移と主張するためには全体がどのくらいの時間幅に収まっていればよいのか.50年ほどならOKで,100年ではダメなのか.客観的な基準はない.この上半分と下半分の連結・分離の問題を「大母音推移の上下問題」と呼んでおこう.

もう1つ「大母音推移の左右問題」と呼べる問題がある.伝統的な大母音推移の説では,左側の母音(前舌母音群)と右側の母音(後舌母音群)が平行的に上げや2重母音化を経たことになっており,左右の対称性がはなから前提とされている.しかし,左側が変化すれば必然的に右側も変化する(あるいはその逆)ということは特に音韻論的に支持されるわけではなく,一種の美学にすぎない(「#1405. 北と南の大母音推移」 ([2013-03-02-1]) を参照).そうでないと言うならば,対称性を前提としてよいと考える根拠が欲しい.あるいは全般的に長母音の上げを示す駆流 (drift) が,英語の歴史(ないしは言語の歴史)にはあるということだろうか.そうであるならば,やはりその証拠が欲しい.

Krug は「上下問題」と「左右問題」という表現は使わずとも両問題に言及しながら,大母音推移を巡る様々な立場は,言語変化の事実に関する見解の相違というよりは,定義に関する見解の相違だと言い切る.いずれの立場も,それ自体では正しいとも誤っているともいえない,ということだ.

In terms of the classic musical chairs analogy, we might ask: how long may it take for a chair (or a gap in the system) to be filled to still qualify as one and the same game? For those theorists who allow a gap of up to 150 years . . . the whole series of changes . . . can be interpreted as forming a unitary Great vowel Shift --- even though . . . it would seem preferable to speak of one shift in the back and one in the front since the two are not interrelated. For those who require lockstep or a maximum time gap of 50 years, however, it will be two smaller shifts (affecting the upper half of the ME vowel inventory) followed by another small chain shift raising ME /aː/ and /ɛː/ in the first half of the 17th century plus an individual, but roughly contemporaneous change from ME /ɔː/ to [oː]. Both of these positions are legitimate and neither one is inherently superior from an analytic point of view.

・ Krug, Manfred. "The Great Vowel Shift." Chapter 14 of The History of English. 4th vol. Early Modern English. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 241--66.

2019-01-18 Fri

■ #3553. 大母音推移の各音変化の年代 [gvs][phonology][sound_change][timeline][chronology][vowel]

昨日の記事「#3552. 大母音推移の5つの問題」 ([2019-01-17-1]) で取り上げたように,大母音推移 (gvs) には様々な問題が立ちはだかっている.昨日挙げた5点のすべてに通底する根本的な問いは,当時の書き言葉からしか得られない情報に基づき,いかに正しく音価を復元しうるのかという文献学的な問題である.綴字の分析や解釈の仕方に応じて,各長母音・2重母音の音価や変化のタイミングに関する結論が,研究者間で異なってしまうということになりかねない.これが大母音推移研究の最大の難問なのである.

しかし,膨大な研究の蓄積により,各音変化の年代についてある程度の事実が分かってきていることも確かである.綴字以外にも,詩の脚韻の慣習,脚韻語の辞書,正音学者による記述なども音価の特定に貢献してきたし,情報を総合すればある程度の実態が浮かび上がってくるものである.Krug (249) は,主要な先行研究をまとめる形で,大母音推移の各変化の生じた年代を示す図を作成した.以下に,"Dating the changes of Middle English long vowels" と題されたその図を再現しよう.

| Middle English | c.1500 | c.1600 | c.1700 | Modern English | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| c.1300 | (RP) | ||||||||

| (I) | iː | > | ɪi | > | əɪ | > | aɪ | ≈ | aɪ |

| (II) | uː | > | ʊu | > | əʊ | > | aʊ | ≈ | aʊ |

| (III) | eː | > | iː | ≈ | iː | ||||

| (IV) | oː | > | uː | ≈ | uː | ||||

| (V) | ɛː | > | e̞ː | > | eː | > | iː | ≈ | iː |

| (VI) | ɔː | > | oː | > | oʊ > əʊ | ||||

| (VII) | aː | > | æː > ɛː | > | eː | > | eɪ |

この図をみるかぎり,少なくとも (I)--(IV) の変化,すなわち母音四辺形でいうところの上半分の長母音が経た変化は,14--15世紀という比較的早い段階で生じており,しかも互いに関わりあっているかのように思われる.この4つについては「推移」を語ることは許されるだろう.

続いて,16--17世紀半ばにかけて,(V)--(VII) の下半分の長母音が変化しているようにみえるが,特に低母音の /aː/ の動きは,かなり遅い時期までずれ込んでいるようだ.これを信じるならば,低母音から始まったとする伝統的な「押し上げ推移」 (push chain) の仮説は少なくとも否定されるだろう.

しかし,/aː/ の変化が上半分の諸変化の年代から100年ほど遅れていることを考慮すると,この時間差は一連の「推移」を断ち切るほどに大きいとみるべきだろうか,あるいは十分に小さいのだろうか.この問題を巡っても様々な意見があり,議論の終着点はみえない.

・ Krug, Manfred. "The Great Vowel Shift." Chapter 14 of The History of English. 4th vol. Early Modern English. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 241--66.

2019-01-17 Thu

■ #3552. 大母音推移の5つの問題 [gvs][history_of_linguistics][phonology][merger][sound_change][dialectology][vowel]

大母音推移 (gvs) の研究は,Jespersen が1909年にこの用語を導入して以来,110年もの間,英語史や音韻論の研究者を魅了してきた.長い研究史のなかでも,この40年ほどは,この変化が本当に「大」であるのか,そして「推移」であるのかという本質的な問題に注目が集まってきた.その過程で GVS の様々な側面が議論されてきたが,特に重要な論題を整理すると5点にまとめられるという.Lass と Stockwell and Minkova を参照した Krug (242--43) より,その5点を示そう.

(i) Inception: where in the vowel space did the series of change begin?

(ii) Order: what is the chronology of individual and overlapping changes?

(iii) Structural coherence: are we dealing with interdependent changes forming a unitary overarching change or with local and independent changes?

(iv) Mergers: is the assumption of non-merger, i.e. preservation of phonemic contrasts, viable for language change in general and met in the specific changes of the GVS?

(v) Dialects: how do we deal with dialects which did not undergo the same changes as southern English or in which the changes proceeded in a different order?

この5点について丁寧に論じているのが,McMahon である.McMahon は,個々の問題に対して単純に答えを出すことはできないとしながらも,従来の「大母音推移」の呼称は妥当なのではないかと結論している.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

・ Krug, Manfred. "The Great Vowel Shift." Chapter 14 of The History of English. 4th vol. Early Modern English. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 241--66.

・ Lass, Roger. "Rules, Metarules and the Shape of the Great Vowel Shift". English Phonology and Phonological Theory: Synchronic and Diachronic Studies. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1976. 51--102.

・ Stockwell, Robert and Donka Minkova. "The English Vowel Shift: Problems of Coherence and Explanation." Luick Revisited. Ed. Dieter Kastovsky, Gero Bauer, and Jacek Fisiak. Tübingen: Gunter Narr, 1988. 355--94.

・ McMahon, April. "Restructuring Renaissance English." The Oxford History of English. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 147--77.

2018-10-23 Tue

■ #3466. 古英語は母音の音量を,中英語以降は母音の音質を重視した [sound_change][phonology][prosody][vowel][diphthong][isochrony][functionalism][gvs]

母音の弁別的特徴として何が用いられてきたかという観点から英語史を振り返ると,次のような傾向が観察される.古英語では主として音量の差(長短)が利用され,中英語以降では主として音質の差(緊張・弛緩)が利用されるようになったという変化だ.服部 (67) は,これについて次のように述べている.

その原因は英語のリズム構造に帰せられるものと考えられる.つまり,韻脚拍リズムを基盤とする英語は,各韻脚をほぼ同程度の長さにする必要があるため,長さがリズムの調整役として重要な役割を果たす.そのため母音の弁別的特徴は音質(緊張・弛緩)に託し,長さの方はリズム調整のために弁別性から解放したと解釈することができる.

英語史において,音量の差と音質の差は,異なる目的で利用されるように変化してきたという見方である.これは壮大な音韻史観,韻律史観であり,歴史的な類型論 (typology) の立場から検証可能な仮説でもある.また逆からみれば,韻脚拍リズムではなく音節(あるいはモーラ)拍リズムを基盤とする日本語のような言語では,このような音量と音質の発展に関する傾向はさほど見出せないだろうということも予測させる.英語の音韻史記述に影響を及ぼす仮説であることはもちろん,現代英語の共時的な音韻論の記述や発音記号の表記などにも関連する点で,刺激的な議論だ.関連して「#3387. なぜ英語音韻史には母音変化が多いのか?」 ([2018-08-05-1]) も参照.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

2018-07-29 Sun

■ #3380. 大母音推移は複数の音韻変化の集合体か? (2) [gvs][phonetics][diphthong][vowel][merger]

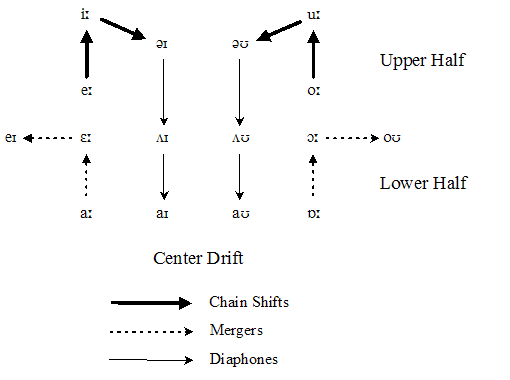

昨日の記事 ([2018-07-28-1]) に引き続き,大母音推移 (gvs) の話題.Minkova and Stockwell は,GVS と称されている現象は1つの音韻過程ではなく,3つの部分からなる複合的なプロセスとみている.Minkova and Stockwell (34) による改訂版 GVS の図は以下の通り(服部,p. 60 の図を参照し,見やすくするために少々改変を加えた).

Minkova and Stockwell は,上二段 (Upper Half) の太い実線で示される過程のみが純粋な意味での連鎖推移 (Chain Shifts) であり,下二段の破線で示される部分は融合 (Mergers) の過程として区別している. また,内側の細い実線で示される過程 (Diaphones) は各変種における異音の変化を表わしており,GVS とは独立した Center Drift という別の変化としてとらえている.つまり,全体が Chain Shifts, Mergers, Center Drift という独立した3部分から構成されており,決して1つの音韻過程ではないと主張しているのである.

各々の過程が生じた年代もまちまちで,Chain Shifts が1550年頃までには終わっていたのに対して,Mergers は18世紀まで継起的に起こっており,Center Drift は現代でも各地域変種で続いているという.

英語音韻史上の最大の謎である大母音推移を巡っては,近年でもこのように新解釈が提案されている.比較的最近の他の提案としては,以下も参照.

・ 「#495. 一枚岩でない大母音推移」 ([2010-09-04-1])

・ 「#1404. Optimality Theory からみる大母音推移」 ([2013-03-01-1])

・ 「#1405. 北と南の大母音推移」 ([2013-03-02-1])

・ 「#1422. 大母音推移の入力は内わたり2重母音だった?」 ([2013-03-19-1])

・ 「#2081. 依存音韻論による大母音推移の分析」 ([2015-01-07-1])

・ Minkova, Donka and Robert Stockwell. "Phonology: Segmental Histories." A Companion to the History of the English Language. Ed. Haruko Momma and Michael Matto. Chichester: Wiley-Blackwell, 2008. 29--42.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

2018-07-28 Sat

■ #3379. 大母音推移は複数の音韻変化の集合体か? (1) [gvs][phonetics][diphthong][vowel][me][emode]

大母音推移 (gvs) が英語音韻史上,最大の謎と称されるのは,連鎖的な推移であるとは想定されているものの,母音四辺形のどこから始まったかについて意見が分かれているためである.上昇や2重母音化の過程がどこから始まり,次にどこで生じたのかが分からなければ,push chain も drag chain も論じにくい.近年では「大母音推移」は1つの連鎖的な推移とみなすことはできず,複数の変化の集合体にすぎないという立場を取る論者も少なくない.服部 (58--59) は,大母音推移の開始点と開始時期を巡る問題について,学説史を踏まえて次のようにまとめている.

GVS を構成する各変化は同時に起こったわけではなく,上二段の変化 (eː → iː, oː → uː, iː → əɪ, uː → əʊ) は下二段の変化に比べかなり早く,1400年頃に始まり1550年頃までには完了していたと考えられる.一方,下二段の変化については,それから数十年遅れて開始され,1700年代中頃まで変化の過程が継続していたとされる.上二段のうち,狭母音の二重母音化と狭中母音の上昇化のいずれかが先に起こったかについては,意見が分かれ,Jespersen (1909) は,まず狭母音が二重母音化を開始し,次いでその結果生じた空白を埋めるべく,一段下の狭中母音が引き上げられたと主張した.これを引き上げ連鎖説 (drag-chain theory) という.他方,オーストリアの Karl Luick (1865--1935) はその著書 (1914--1940) において,Jespersen とは逆に,狭中母音の上昇化が先に起こり,/iː/, /uː/ の位置まで高められたため,/iː/, /uː/ は新しい狭母音との融合を回避するため,いわばそれに押し上げられる形で二重母音化したとする説を提唱した.これを押し上げ連鎖説 (push-chain theory) と称する.押し上げ連鎖説に関して,母音空間の最下段,すなわち広母音からの連鎖的押し上げを主張する論者が少なからずいるが,GVS に関する限りは,上述の上二段と下二段の時期的ずれからみて,最下段から連鎖推移が始まったと考えるのは無理である.また,GVS の開始時期についても意見が分かれており,近年では13世紀にまで遡らせることができ,しかも上二段の変化はほぼ同時に始まったとする論者もいる (Stenbrenden 2010, 2016 など).

いわゆる GVS は,上二段と下二段に関する少なくとも2つの異なる音韻変化からなっていると考えた方がよさそうである.先に上二段の過程が,後に下二段の過程が開始され,振り返ってみれば全体として音韻がシフトしたように見えるというわけだ.上二段について引き上げなのか押し上げなのかという論争にも決着がついていない.

明日の記事で,影響力のある Minkova and Stockwell が近年提示した GVS の解釈を覗いてみたい.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Copenhagen: Munksgaard, 1909.

・ Luick, Karl. Historische Grammatik der englischen Sprache. 2 vols. Oxford: Basil Blackwell, 1914--40.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. The Chronology and Regional Spread of Long-Vowel Changes in English, c. 1150--1500. Diss. U of Oslo, Oslo, 2010.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling. Cambridge: CUP, 2016.

2018-07-22 Sun

■ #3373. 「示準語彙」 [lexicology][gvs][vowel][diphthong][loan_word][old_norse][french][methodology][palatalisation][doublet]

古生物学や地質学では,示準化石 (index fossil) と呼ばれるものがある.例えば三葉虫の化石が見つかれば,それを含む地層が古生代であることがわかるし,アンモナイトであれば中生代,哺乳類であれば新生代などと考えてよい.生存期間が短く,地理的な分布が広く,様々な種類の堆積岩から多く産出し,形態的特徴がわかりやすいものが選ばれる.

「#3162. 古因学」 ([2017-12-23-1]) の対象となるもの,歴史的な考察対象となるものであれば,示準○○や示相○○という考え方がおよそ通用するのではないかと思い,言語にも応用してみることにした.まず思いつくのは,語の時代推定に資する音韻変化・交替である.ある音韻特徴を反映しているか否かにより,その語が当該言語に現われたのが,特定の年代よりも前なのか後なのかが判明するケースが少なくない.

例えば,skill, skin, skirt など前舌母音の前位置で <sk> = /sk/ を示す現代英語の単語は,古英語後期以降に古ノルド語から借用された語である可能性が大きい.英語では前舌母音の前位置では,/sk/ は口蓋化して /ʃ/ = <sh> となるのが規則だったからである.つまり,shine, ship, shirt は,おそらく古英語本来語であると内的に推定される(cf. 「#1511. 古英語期の sc の口蓋化・歯擦化」 ([2013-06-16-1]),「#2944. ship, skiff, skip(per)」 ([2017-05-19-1])).

大母音推移 (gvs) の効果の有無も,同じような役割を果たす.design, divine, polite などは2重母音を示すことから推移前(おそらくは15世紀以前)に借用されたと考えられるが,同じフランス語からの借用語でも machine, police, unique などは長母音を示すことから推移後に英語に入ってきたと内的に推定できる(cf. 「#2523. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か (3)」 ([2016-03-24-1])).

化石の場合ほどの精度は期待できないものの,上記の語群は年代推定にヒントを与えてくれる「示準語彙」と呼ぶことができるのではないか.

2018-05-26 Sat

■ #3316. 音変化の要因は第一義的に社会的である [sound_change][phonetics][sociolinguistics][drift][gvs][language_change]

Prins (267--68) の英語音韻史概説の最後に,音変化についての論考がついている.ちょっとした概説というべきものなのだが,実にすぐれた内容の文章だ.大母音推移 (gvs) を例に説明しており,一級の音変化論となっている.音声学的・構造主義的な要因による音変化もあることは認めつつ,第一義的な要因は社会的なものであると喝破している.その論考の一部ではあるが,とりわけ味読する価値のある部分を抜き出そう.

Though it may be difficult to account for a given change, it is possible to account for the possibility of change as such. Language is a social phenomenon and apart from the psychological causes operative in linguistic phenomena, it is obvious that social causes must have been largely responsible for or instrumental in sound-changes like the Great Vowel Shift in English, to which I shall confine my attention. The fundamental condition which makes sound-changes of this kind possible is the fact that phonemes are not always realized in the same manner by all people and in all circumstances, but that there are generally several allophones. If the phoneme had the unalterable rigidity of the signals, say, of the Morse code, evolution in language would be impossible. Since this is not the case and a certain latitude in the phonetic realization of phonemes is found, a certain allophone in a certain number of words may become the normal phonetic realization, which may then spread to other words and subsequently to all words containing that phoneme. Hence after a lapse of time the phoneme /i:/ may come to be realized as [əɪ] and later as [aɪ] and this may even --- though not necessarily --- affect the organically related back-vowel /u:/, which will then be realized as [əʊ], subsequently [ɑʊ]. Similarly the phoneme /e:/ may come to be realized as [i:], and the corresponding back-vowel /o:/ may --- but need not necessarily --- come to be realized as [u:].

This drift, then, to diphthongization of the high vowels can also be observed in Present Day English, though there is no evidence of the tendency to raise the mid-vowels /eɪ/ and /oʊ/ in PDE. Why the drift or tendency takes that particular direction is difficult to say, but that the change is socially conditioned is obvious. Such a tendency is often held in check or prevented by a strong formal tradition as observed in schools or universities or influential educated sections of the population, but when such traditions are weakened owing to social upheavals like domestic wars or internal migration or the mixing of population groups or the rise into power of other classes, such tendencies may spread and what was at one time a vulgar, regional or dialectal pronunciation may become the standard. This would also account for the fact that though linguistic change is a continuous process, there are periods when it is definitely accelerated. These will be found to coalesce with periods of social change, when standards of pronunciation break down. The result is a so-called independent sound-change. These few remarks must suffice here. A full discussion of the problem would require a book in itself.

20世紀の第3四半世紀という比較的早い段階で,社会言語学的な観点から音変化の問題をとらえていたことに驚く.社会的激変に伴う言語共同体どうしの交流や交代により,新たに有力な音韻(体系)が台頭してくるというダイナミックな捉え方は,妥当であるにとどまらず痛快ですらある.

・ Prins, A. A. A History of English Phonemes. 2nd ed. Leiden: Leiden UP, 1974.

2016-11-04 Fri

■ #2748. 大母音推移の社会音韻論的考察 (4) [gvs][sociolinguistics][emode][contact][vowel][phonetics][rp][homonymic_clash]

[2016-10-01-1], [2016-10-11-1], [2016-10-31-1]に続き,第4弾.これまでの記事で,15世紀までに,Chaucer などに代表される階級の子孫たちがもっていたと考えられる母音体系 (System I),南部・中部イングランドで広く行なわれていた体系 (System II),East Anglia などの東部方言にみられる体系 (System III) の3種類が,ロンドンにおいて混じり合っていた状況を示した.System II と System III の話者は,Alexander Gil により各々 "Mopsae" と "Easterners" と呼ばれている.

これらの体系は1650年頃までに独自の発展を遂げ,イングランドではとりわけ古くからの威信ある System I と,勢いのある System II の2種が広く行なわれるようになっていた.

System I:

ME /eː/ > EModE /iː/, e.g. meed

ME /ɛː/ > EModE /eː/, e.g. mead

ME /aː/, /ai/ > EModE /ɛː/, e.g. made, maid

System II:

ME /eː/ > EModE /i:/, e.g. meed

ME /ɛː/, /aː/, /ai/ > EModE /eː/, e.g. mead, made, maid

ところが,18世紀になると,また別の2種の体系が競合するようになってきた.1つは,System I を追い抜いて威信を獲得し,そのような位置づけとして存続していた System II であり,もう1つはやはり古くから東部で行なわれていた System III である.System III は,[2016-10-31-1]の記事で述べたように,ロンドンでの System I との接触を通じて以下のように変化を遂げていた.

System III:

ME /eː/, /ɛː/ > ModE /iː/, e.g. meed, mead

ME /aː, aɪ/ > ModE /eː/, e.g. made, maid

System III は古くからの体系ではあるが,18世紀までに勢いを増して威信をもち始めており,ある意味で新興の体系でもあった.そして,その後,この System III がますます優勢となり,現代にまで続く規範的な RP の基盤となっていった.System III が優勢となったのは,System II に比べれば同音異義衝突 (homonymic_clash) の機会を少なく抑えられるという,言語内的なメリットも一部にはあったろう.しかし,Smith (110) は,System III と II が濃厚に接触し得る場所はロンドンをおいてほかにない点にも,その要因を見いだそうとしている.

. . . System III's success in London is not solely due to intralinguistic functional reasons but also to extralinguistic social factors peculiar to the capital. System II and System III could only come into contact in a major urban centre, such as London; in more rural areas, the opportunity for the two systems to compete would have been much rarer and thus it would have been (and is) possible for the older System II to have been retained longer. The coexistence of System II and System III in one place, London, meant that it was possible for Londoners to choose between them.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2016-10-31 Mon

■ #2744. 大母音推移の社会音韻論的考察 (3) [gvs][sociolinguistics][meosl][me_dialect][contact][vowel][phonetics]

「#2714. 大母音推移の社会音韻論的考察」 ([2016-10-01-1]),「#2724. 大母音推移の社会音韻論的考察 (2)」 ([2016-10-11-1]) に続き,第3弾.第2弾の記事 ([2016-10-11-1]) で,System II の母音体系をもっていたとされる多くの南部・中部方言話者が,権威ある System I のほうへ過剰適応 (hyperadaptation) したことが大母音推移 (gvs) の引き金となった,との説を紹介した.しかし,Smith (106--07) によると,もう1つ GVS の引き金となった母音体系をもった話者集団がいたという.それは,"Easterners" と呼ばれる,おそらく East Anglia 出身の人々である.

East Anglia では,14世紀後半から15世紀にかけてロンドンで進行し始めた大母音推移と類似する推移が,ずっと早くに生じていた.背景として,古英語の Saxon 方言の ǣ に対して Anglia 方言では ē をもっていたこと,/d, t, n, s, l, r/ の前位置で上げ (raising) を経ていたことなどがあった.この推移の結果として,East Anglia の母音体系は,3段階の高さで5つの長母音をもつ /iː, uː, eː, oː, aː/ となっていた.

さて,この Easterners が,15世紀の前半から半ばにかけて都市化の進むロンドンへ移住し,ロンドン英語,特に権威ある System I の話者と接触したときに,もう1つの過剰適応が引き起こされた.3段階の East Anglia の体系が,さらに細かく段階区分された System I と接触したとき,前者は後者の威信ある調音に引かれて,全体として調音位置の調整を迫られることになった.具体的には,Easterners は System I の [æː] を自分たちの /eː/ と知覚して後者として発音し,同様に [eː̝] を /iː/ と知覚して,そのように発音した.3段階しかもたない Easterners にとって,中英語の /eː/ をもつ語と /ɛː/ をもつ語の区別はつけられなかったので,結局いずれも /iː/ として知覚され,発音されることになった.およそ同じことが後舌系列の母音にも起こった.

System III というべき Easterners のこの母音体系は,実は,後に18世紀までに勢力を得て一般化し,現代標準英語の meed, mead, maid, made などに見られる一連の母音の(不)区別を生み出す母体となった.その点でも,英語母音史上,大きな役割を担った母音体系だったといえるだろう.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2016-10-11 Tue

■ #2724. 大母音推移の社会音韻論的考察 (2) [gvs][sociolinguistics][chaucer][meosl][me_dialect][contact][vowel][diphthong]

「#2714. 大母音推移の社会音韻論的考察」 ([2016-10-01-1]) に引き続き,大母音推移 (gvs) という音韻論上の過程を社会言語学的な観点から説明しようとする試みについて考える.前の記事では1つの見方を概論的に紹介した程度だったが,諸家によって想定される母音の分布や関係する英語変種は若干異なっている.今回は,Smith (101--06) に従って,もう1つの社会音韻論的な説明を覗いてみよう.

Smith は,Chaucer の時代までにロンドンでは2つの異なる母音体系が並存していたと仮定している(Smith (102) からの下図を参照).System I は,Chaucer に代表される上層階級に属する人々のもっていた体系であり,前舌系列が5段階と複雑だが,社会的な威信をもっていたと考えられる.* の付された長母音は,対応する短母音が中英語開音節長化 (Middle English Open Syllable Lengthening; meosl) を経て若干位置を下げながら長化した音である.一方,System II は,それ以外の多くのイングランド南部・中部方言の話者がもっていた体系であり,前舌系列が4段階だったと想定されている.

| System I | System II | |||||||||||||||||

| iː | > | ɪi | uː | > | ʊu | iː | > | əɪ | uː | > | əʊ | |||||||

| eː | > | eː̝ | oː | > | oː̝ | eː | > | iː | oː | > | uː | |||||||

| ɛː̝* | ɔː̝* | ɛː | > | eː | ɔː | > | oː | |||||||||||

| ɛː | ɔː | aː* | > | ɛː, eː | ||||||||||||||

| aː* | > | æː | ||||||||||||||||

このような2つの体系が15世紀初頭のロンドンで接触したときに,結果として System II の話者が社会的上昇志向から System I の方向への「上げ」 (raising) を生じさせることになったのだという.

まず,System II 話者の [ɛː] について考えよう.System II 話者は,System I 話者の [ɛː] と [ɛː̝*] の各々がどの単語に現われるのか区別できないこと,及び System I 話者の [ɛː̝*] に現われるやや高い調音を模倣したいことから,全体として自らの [ɛː] を若干上げ,結果として [eː] と発音するに至る.

次に,System II 話者のもともとの [eː] は,System I 話者の [eː] のやや高い調音(おそらく System I 話者の慣れていたフランス語の緊張した調音の影響を受けたやや高めの異音)を過剰気味 (hyperadaptation) に模倣した結果,[iː] と発音するに至った.

最後に,System II 話者の [aː*] については,少々ややこしい事情があった.System II の [aː*] は a の開音節長化により生じた新しい音だったが,同時代の Essex 方言では古英語 [æː] の発展形としての [aː] が従来行なわれていた関係で,前者が後者と同一視されるに至った.そこで,ロンドンの話者は Essex 方言と同一視されるのを嫌い,社会言語学的な距離 (sociolinguistic distancing) をとるべく,やや上げて [æː] と調音するようになったのだという.その後,この音は17世紀後半に改めて別の上げを経て [eː] へと変化していった.

上記は決して単純な説ではないが,逆に言えば,一見きれいに見える大母音推移も,社会音韻論的に複雑な過程を内包しているということを思い起こさせてくれる説である.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2016-10-01 Sat

■ #2714. 大母音推移の社会音韻論的考察 [gvs][sociolinguistics][vowel][diphthong]

大母音推移 (gvs) がいかにして始まり,進行したかは,長らく熱い議論の対象となってきたが,近年は,社会言語学の立場から音韻変化を研究する社会音韻論を用いた説明がはやりのようである.説明自体は込み入っているが,Gramley (134) の英語史概説書に短めに要約されているので,引用しよう.

A second socially more plausible scenario attributes initiation of the shift to the fact that London English originally had four long front vowels . . . . The lower classes in London were merging meat /ɛː/ and meet /eː/ into the higher vowel /eː/. The socially higher standing may then have raised their /eː/ toward /iː/ and their /oː/ toward /uː/, possibly following the model of French, which was also raising these vowels. But in any case the effect was to set themselves off from the lower orders . . . . In addition, newcomers in London such as the East Anglian cloth-traders migrating to London in the fourteenth and fifteenth centuries had only three long front vowels: they did not distinguish /ɛː/ and /eː/. In their move to accommodate to London speech they would have raised and differentiated their mid-vowel, making London /ɛː/ into /eː/ and London /eː/ into /iː/ . . . .

後期中英語期から初期近代英語期にかけて,ロンドンの高層階級は4段階の母音体系をもっていたが,低層階級ではそれが3段階の母音体系に再編成されていた.高層階級は,おそらくフランス語の高めの調音を真似ることにより,低層階級の「野暮ったい」発音からなるべく異なる発音を求めようとした.一方,3段階の母音体系をもっていたイースト・アングリアからの移住者が大量にロンドンに流れ込むと,彼らは社会的な上昇志向から,高層階級の話し方を部分的に真似ようとして4段階での調音を試み,これが契機となって,ロンドン英語が全体的に1段階持ち上がるという結果となった.

異なる社会集団の話す異なる変種がロンドンという地で接触し,集団間の離反や近接という複雑な社会心理的動機づけにより,再編成された,というシナリオである.現代と異なり,過去の社会言語学的状況を復元するのは難しいため,歴史社会音韻論にはいかに説明力を確保するかという大きな課題がついて回る.しかし,近年,様々な論者がこの見解を支持するようになってきている.Fennell (160--61) や,さらに詳しくは Smith の2著の該当章も参照されたい.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Smith, Jeremy J. Sound Change and the History of English. Oxford: OUP, 2007.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2016-06-15 Wed

■ #2606. 音変化の循環シフト [gvs][grimms_law][phonetics][functionalism][vowel][language_change][causation][phonemicisation]

大母音推移 (gvs) やグリムの法則 (grimms_law) に代表される音の循環シフト (circular shift, chain shift) には様々な理論的見解がある.Samuels は,大母音推移は,当初は機械的 ("mechanical") な変化として始まったが,後の段階で機能的 ("functional") な作用が働いて音韻体系としてのバランスが回復された一連の過程であるとみている.機械的な変化とは,具体的にいえば,低・中母音については,強調された(緊張した)やや高めの異音が選択されたということであり,高母音については,弱められた(弛緩した)2重母音的な異音が選択されたということである.各々の母音は,当初はそのように機械的に生じた異音をおそらく独立して採ったが,後の段階になって,体系の安定性を維持しようとする機能的な圧力に押されて最終的な分布を定めた,という考え方だ.

Circular shifts of vowels are thus detailed examples of homeostatic regulation. The earliest changes are mechanical . . . ; the later changes are functional, and are brought about by the favouring of those variants that will redress the imbalance caused by the mechanical changes. In this respect circular shift differs considerably from merger and split. Merger is redressed by split only in the most general and approximate fashion, since the original functional yields are not preserved; but in circular shift, the combination of functional and mechanical factors ensures that adequate distinctions are maintained. To that extent at least, the phonological system possesses some degree of autonomy. (Samuels 42)

ここで Samuels の議論の運び方が秀逸である.循環シフトが機能的な立場から音素の分割と吸収 (split and merger) の過程とどのように異なっているかを指摘しながら,前者が示唆する音体系の自律性を丁寧に説明している.このような説明からは Samuels の立場が機能主義的に偏っているとの見方になびきやすいが,当初のきっかけはあくまで機械的な要因であると Samuels が明言している点は銘記しておきたい.関連して「#2585. 言語変化を駆動するのは形式か機能か」 ([2016-05-25-1]) を参照.

・ Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

2016-03-24 Thu

■ #2523. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か (3) [gvs][vowel][diphthong][spelling_pronunciation_gap]

「#775. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か」 ([2011-06-11-1]),「#2438. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か (2)」 ([2015-12-30-1]),「#2439. 大母音推移の英語音韻史上の意義」 ([2015-12-31-1]) で,大母音推移 (gvs) の評価について論じた.大母音推移は発音と綴字の乖離を生み出した諸要因のなかでも特に重大で広範な影響を及ぼした要因と信じられているが,果たしてその評価はどこまで妥当なのか.

Sato は,3巻からなる初級英語教科書 New Crown English Series より日常英単語924語を抜き出し,そこに含まれる母音について,綴字と発音の関係が大母音推移によってどの程度影響を受けているかを調べた.具体的には,発音と綴字の関係がより緊密だった古英語や中英語における発音と比較しながら,現代の両者の関係が,大母音推移によって説明され得る単語が何種類あるのかを数えた.

Sato は,中英語から大母音変化を経て近現代英語にまで続いた母音変化のタイプによって,以下のように9種類の語群を区別している.(i) /iː/ > /ai/; (ii) /uː/ > /au/; (iii) /eː/ > /iː/; (iv) /oː/ > /uː/; (v) /ɛː/ > /eː/ > /iː/; (vi) /ɔː/ > /ou/; (vii) /ɑː/ > /ei/; (viii) new /ɔː/; (ix) new /ɑː/ .(i) から (vii) までは,一般にいわれる大母音推移の入力と出力を表しているが,(viii) と (ix) については大母音推移が完了した後に別のソースから発現した新たな長母音であり,大母音推移との関係はあくまで間接的な意味においてであることに注意したい.では,Sato (20) の数値を示そう.

| Members | (Exceptions) | Total | |

|---|---|---|---|

| Group (i) | 70 | (11) | 81 |

| (ii) | 26 | (19) | 45 |

| (iii) | 40 | (1) | 41 |

| (iv) | 16 | (34) | 50 |

| (v) | 28 | (25) | 53 |

| (vi) | 40 | (30) | 70 |

| (vii) | 39 | (6) | 45 |

| (viii) | 71 | -- | 71 |

| (ix) | 47 | -- | 47 |

| Total | 377 | 126 | 503 |

上の表の列に (Exceptions) とあるのは,例えば (i) について,フランス借用語 machine, police などでは大母音推移の効果,つまり <i> = /ai/ が観察されないことなどを含む.つまり,Members が多く,(Exceptions) が少ないほど,大母音推移の結果としての発音と綴字の関係は予測可能という読みとなる.タイプごとに両数字を足し合わせたものが最右列の数値となるが,これは大母音推移の「せいで」それ以前の発音と綴字のストレートだった関係がもはや予測可能でなくなってしまった単語の数を表す.

Sato (20) は,この問題のある503単語が,今回調査した総単語924語のなかで,予想していたよりも高い54%という割合を占めることを指摘し,大母音推移が発音と綴字の関係の乖離の大きな要因であると断じて,論文を閉じている.しかし,はたしてこの議論は有効なのだろうか.54%が高い割合だから発音と綴字の乖離を招いているというよりは,むしろ54%という中途半端な割合であることが発音と綴字の関係を不確かにしていると考えられるのではないか.もし割合が0%か100%といういずれかの極に限りなく近いのであれば,むしろ予測可能であるという点で発音と綴字の関係はストレートということになるだろう.論文の題にある "discrepancy" が,古英語や中英語の発音と綴字の関係を出発点として,そこから時とともにどの程度変化してきたかという通時的観点からの用語であれば理解できるのだが,論文全体の基調は,現代英語の発音と綴字の関係という共時的な問題意識である.とすると,共時的な意味での "discrepancy" とは何のことなのか.残念ながら Sato は明らかにしていない.

・ Sato, Tetsuzo. "The Discrepancy between English Spelling and Sound Viewed from the Great Vowel Shift." 『福岡大学大学院論集』第16巻第2号,1984年.1--22頁.

2015-12-31 Thu

■ #2439. 大母音推移の英語音韻史上の意義 [gvs][vowel][diphthong][drift][teleology][language_change][historiography]

昨日の記事「#2438. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か (2)」 ([2015-12-30-1]) で,大母音推移の英語綴字史における意義について考察し,その再評価を試みた.では,大母音推移の英語音韻史上の意義は何だろうか.大母音推移は,当然ながら第1義的に音韻変化であるから,その観点からの意義と評価が最重要である.

昨日も引用した Brinton and Arnovick (313) が,大母音推移の音韻史上の意義について詳しく正確に論じている.

[The Great Vowel Shift] eliminated the distinction between long and short vowels that had characterized both the Old and Middle English phonological systems. The long vowels were replaced by either diphthongs or tense vowels, which contrasted with the lax short vowels. Thus, the vowel system underwent a significant change from one based on distinctions of quantity (e.g. OE god 'deity' vs gōd ('good') to one based on distinctions of quality. While modern English does have long and short vowels (e.g. sea vs ceased), this distinction is now merely an allophonic difference, completely predictable by the voicing qualities or number of consonants that follow the vowel.

大母音推移を契機として,英語の母音体系が量に基づくものから質に基づくものへと変容を遂げたというの指摘は,大局的かつ重要な洞察である.大袈裟にいえば,社会の革命や人生の方向転換に相当するような変身ぶりではないだろうか.母音の量の区別を重視する日本語のような言語の母語話者にとって,現代英語の音声の学習は易しくないが,これも大母音推移に責任の一端があるということになる.日本語母語話者にとっては,大母音推移以前の母音体系のほうが馴染みやすかったに違いない.

ある音韻変化をその言語の音韻史上に位置づけ,大局的に評価するという試みは,これまでも行われてきた.例えば,母音変化に関しては「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]),「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1]),「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1]),「#2081. 依存音韻論による大母音推移の分析」 ([2015-01-07-1]) で論じてきたとおりである.

しかし,このような大局的な評価それ自体は,いったい歴史言語学において何を意味するものなのだろうか.そのような評価の背景には,偏流 (drift) や目的論 (teleology) といった言語変化観の気味も見え隠れする.大母音推移を通じて,言語の歴史記述 (historiography) という営みについて再考させられる機会となった.

2015年も hellog 講読,ありがとうございました.2016年もよろしくお願いします.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

2015-12-30 Wed

■ #2438. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か (2) [gvs][spelling_pronunciation_gap][historiography][vowel]

大母音推移 (gvs) については,英語史で学ぶべき定番事項であり,本ブログでも多く取り上げてきた.だが,大母音推移の英語史上の意義は何だろうか.1つには,英語音韻史上,大規模かつ体系的に起こった変化であるという評価はもちろんあるだろう.だが,それに加えて,現代英語における発音と綴字の乖離の主要因としてとらえる見方も定着しているように思う.本記事では,「#775. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か」 ([2011-06-11-1]) に引き続き,綴字体系への衝撃という観点から大母音推移を評価すべく,主要な英語史概説書などからこの点に関する箇所を抜き出して提示したい.

It will be noticed that the Great Vowel Shift is responsible for the unorthodox use of the vowel symbols in English spelling. The spelling of English had become fixed in a general way before the shift and therefore did not change when the quality of the long vowels changed. Consequently our vowel symbols no longer correspond to the sounds they once represented in English and still represent in the other modern languages. (Baugh and Cable 197)

. . . the Great Vowel Shift further confused English spelling. In Old and Middle English, the spellings of stressed vowels in English correspond reasonably well to their pronunciations. The arrival of the printing press in England in the late fifteenth century standardized spelling and fixed orthography to late Middle English conventions. When the long vowels shifted in the subsequent centuries, the spelling system did not change to record the new pronunciations. The spelling currently used for stressed vowels, then, is the spelling appropriate for the unshifted vowels. We no longer have a close correspondence between the spelling and the sounds. (Brinton and Arnovick 313)

It is a particular irony that, at the same time as printing was being introduced, the vowel sounds of London speech were undergoing the greatest change in their history. If printing had come a century later, or the Great Vowel Shift . . . a century earlier, the present-day spelling system would be vastly more regular than it has turned out to be. As it is, the spelling of thousands of words now reflects the pronunciation of vowels as they were in Chaucer's time. (Crystal 274)

The Great Vowel Shift radically altered most of the English long vowel system, and although spelling had been pretty much fixed by Johnson's time, more recent phases of the Great Vowel Shift have rendered the spelling system of English less phonetic in character. (Fennell 158)

The spelling of vowel sounds was disrupted in the period 1500--1700 by the most dramatic sound change in the history of English, what is now known as the Great Vowel Shift. . . . The change had far-reaching consequences for the spelling system too, as traditional spellings began to represent new sounds. . . . So where Middle English had a more straightforward system whereby a letter represented long and short values of a single vowel sound, this pattern was disrupted and replaced with a much less predictable system. (Horobin 158--59)

Over the last 500 years or so the relationship between sound and spelling has been further obscured in all varieties of English by changes in the long vowels which have come to be known as the Great Vowel Shift . . . . (Knowles 83)

The Great Vowel Shift (GVS) is the name given to a number of important and related pronunciation changes which affected these long vowels during the 15th, 16th and perhaps early 17th centuries and which resulted both in the differences between the sound-spelling correspondences of the continental European languages and those of Modern English . . . (e.g. French dame /dam/, English dame; French lime /lim/, English lime) and in the differences in pronunciation of the stressed vowels of pairs of words such as divine/divinity and serene/serenity, and also ultimately, though not directly, in (i) Modern English words such as meet and meat being alike in sound, and (ii) the difference in pronunciation of the OO of food, good and blood, etc. (Upward and Davidson 176--77)

すべての論者が大母音推移の綴字体系への影響を認めているし,なかにはその影響の大きさを強調する者もある.しかし,「#775. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か」 ([2011-06-11-1]) でも示唆したように,「最大の元凶」とみなしてよいかどうかは疑問である.最後の Upward and Davidson からの引用が的確に指摘しているとおり,大母音推移は,その後に生じた他の種々の音韻変化と手を携えて,発音と綴字の差を開いてきたと評価するのが妥当だろう.唯一の主犯として扱うわけにはいかないように思われる.英語史概説書において,大母音推移が伝統的に綴字の混乱を招いた主犯級として扱われてきた背景には,<a> = /a/ のようなラテン語の母音字とその母音の対応を "orthodox" とする西洋の文字体系観も大きく関与しているだろう.いずれにせよ,私は大母音推移を少しく減刑処分してあげたいと常々考えている.歴史的にはちょっとした罪人かもしれないが,共時的には評判ほど悪いヤツではない(ただし,積極的に良いヤツと評価する理由も,もちろんない).

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-07-29 Wed

■ #2284. eye の発音の歴史 [pronunciation][oe][phonetics][vowel][spelling][gvs][palatalisation][diphthong][three-letter_rule]

eye について,その複数形の歴史的多様性を「#219. eyes を表す172通りの綴字」 ([2009-12-02-1]) で示した.この語は,発音に関しても歴史的に複雑な過程を経てきている.今回は,eye の音変化の歴史を略述しよう.

古英語の後期ウェストサクソン方言では,この語は <eage> と綴られた.発音としては,[æːɑɣe] のように,長2重母音に [g] の摩擦音化した音が続き,語尾に短母音が続く音形だった.まず,古英語期中に語頭の2重母音が滑化して [æːɣe] となった.さらにこの母音は上げの過程を経て,中英語期にかけて [eːɣe] という音形へと発達した.

一方,有声軟口蓋摩擦音は前に寄り,摩擦も弱まり,さらに語尾母音は曖昧化して /eːjə/ が出力された.語中の子音は半母音化し,最終的には高母音 [ɪ] となった.次いで,先行する母音 [e] はこの [ɪ] と融合して,さらなる上げを経て,[iː] となるに至る.語末の曖昧母音も消失し,結果として後期中英語には語全体として [iː] として発音されるようになった.

ここからは,後期中英語の I [iː] などの語とともに残りの歴史を歩む.高い長母音 [iː] は,大母音推移 (gvs) を経て2重母音化し,まず [əɪ] へ,次いで [aɪ] へと発達した.標準変種以外では,途中段階で発達が止まったり,異なった発達を遂げたものもあるだろうが,標準変種では以上の長い過程を経てきた.以下に発達の歴史をまとめて示そう.

| /æːɑɣe/ |

| ↓ |

| /æːɣe/ |

| ↓ |

| /eːɣe/ |

| ↓ |

| /eːjə/ |

| ↓ |

| /eɪə/ |

| ↓ |

| /iːə/ |

| ↓ |

| /iː/ |

| ↓ |

| /əɪ/ |

| ↓ |

| /aɪ/ |

なお,現在の標準的な綴字 <eye> は古英語 <eage> の面影を伝えるが,共時的には「#2235. 3文字規則」 ([2015-06-10-1]) を遵守しているかのような綴字となっている.場合によっては *<ey> あるいは *<y> のみでも用を足しうるが,ダミーの <e> を活用して3文字に届かせている.

2015-02-03 Tue

■ #2108. <oa> の綴りの起源 (2) [spelling][orthography][pronunciation][diphthong][gvs]

「#435. <oa> の綴りの起源」 ([2010-07-06-1]) で述べたのとは異なる <oa> の綴字の起源説を紹介する.boat, foam, goal などに現われる2重母音に対応する綴字 <oa> の習慣は,出現したのも定着したのも歴史的には比較的遅く,初期近代英語のことである.近代英語期以降の綴字標準化の歴史は,ほとんどの場合非難の対象にこそなれ,賞賛されることは滅多にないものだが,この <oa> に関しては少し褒めてもよい事情がある.

現代英語において,例えば boot と boat は母音部の発音が異なり,したがって対応する綴字も異なるというのは当たり前のように思われるが,この当たり前が実現されたのは,初期近代英語期に後者の単語を綴るのに <oa> が採用されたそのときだった.というのは,それより前の中英語では,両単語の母音は同様に異なっていたものの,その差異は綴字上反映されていなかったからだ.具体的にいえば,boot, boat に対応する中英語の形態では,発音はそれぞれ [boːt], [bɔːt] であり,長母音が異なっていた.2つの長母音は音韻レベルでも異なっていたので,綴り分けられることがあってもよさそうなものだが,実際にはいずれも <bote> などと綴られるのが普通であり,綴字上の区別は特に一貫していなかった.この語に限らず,中英語の [oː], [ɔː] の2つの長母音は,いずれも <o>, <oo>, <o .. e> などと表記することができ,いわば異音同綴となっていた.

中英語の間は,それでも大きな問題は生じなかった.だが,中英語末期から初期近代英語期にかけて大母音推移 (gvs) が始まると,[oː], [ɔː] の差異は [uː], [oː] (> [oʊ]) の差異へとシフトした.大母音推移の後では音質の差が広がったといってよく,綴字上の区別もつけられるのが望ましいという意識が芽生えたのだろう,狭いほうの母音には <oo> をあてがい,広いほうの母音には <oa> (あるいは <o .. e>)をあてがうという慣習が生まれ,定着した.異なる語であり異なる発音なのだから異なる綴字で表記するという当たり前の状況が,ここでようやく生まれたことになる.

ブルシェ (74) によれば,「<oa> という結合は恐らく <ea> にならって作られ,12?13世紀に出現した」が,「その後 <oa> は消滅し」た.それが,上記のように大母音推移が始まる15世紀に復活し,その後定着することになった.現われては消え,そして再び現われるという <oa> の奇妙な振る舞いは,対応する前舌母音を表記する <ea> の歴史とも,確かに無関係ではないのかもしれない.<ea> については「#436. <ea> の綴りの起源」 ([2010-07-07-1]) も参照.

・ ジョルジュ・ブルシェ(著),米倉 綽・内田 茂・高岡 優希(訳) 『英語の正書法――その歴史と現状』 荒竹出版,1999年.

2015-01-07 Wed

■ #2081. 依存音韻論による大母音推移の分析 [phonology][gvs][vowel][diphthong][meosl][drift][teleology]

「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1]) と「#2080. /sp/, /st/, /sk/ 子音群の特異性」 ([2015-01-06-1]) で引用・参照した池頭 (Ikegashira) は,"A Dependency Approach to Great Vowel Shift" と題する論文で,依存音韻論 (dependency phonology; DP) の枠組みで大母音推移 (gvs) を分析している.私は依存音韻論については無知に等しいが,その分析によれば大母音推移を含めた英語の主要な音韻変化には一貫した方向性を見いだすことができると議論されており,関心をもったので論文を読んでみた.案の定,理論の素人には難しかったが,要点は呑み込めたと思う.

依存音韻論に立脚した分析によると,大母音推移の音韻変化は,一貫して音節構造を軽くする ("lightening") 方向で作用したという.依存音韻論による「軽さ」の定義は高度に専門的であり私には的確に説明することはできないが,ポイントは大母音推移を構成する各音韻変化がいずれも一貫した方向性をもっており,したがって一貫して記述することができるという主張である.そのような主張がなされるからには,偏流 (drift) や言語変化の目的論 (teleology) という主題も無関係ではあり得ない.実際,Ikegashira (42) は英語史における一貫した "lightening" の偏流に言い及んでいる.それから,大母音推移を構成する各音韻変化の同時性をも主張している.

GVS is a change which is caused by that 'drift' (or tendency) of English to make the total weight of words lighter. To make all the 'long' vowels lighter, the phonological element |a| is made less powerful either by lowered (sic) to the the dependent position from the governing position or by deletion. In the cases of the vowels where there is no |a|, [i:] and [u:], the only way to make them lighter is to change the 'middle weight' phonological elements [i] and [u] with the lightest one |ə|. / . . . . As a result of lightening, the vowels have been raised or made into diphthongs. The problem of the starting point of this change thus has no meaning. It was 'simultaneous'. It is quite natural to suppose that GVS occurred at the same time as a result of the long and continuous 'trend' of English to lighten words in some way.

理論的には,複合的な音韻変化を一貫して説明できるのは確かに魅力である.同じような動機から,Ritt の「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) も,drift という古い言語学上の問題に迫ったのだろうと思う.だが,素朴な疑問として,一貫した理論的な説明と各母音の変化の同時性とがどのように直接に結びつくのだろうか.大母音推移が一貫して "lightening" の方向を目指しているという仮説を受け入れたとしても,それは各音韻変化が同時に起こったことを自動的に含意するのだろうか.押し上げ説 (push chain) でも引き上げ説 (drag chain) でもないという意味では,「#1404. Optimality Theory からみる大母音推移」 ([2013-03-01-1]) とも通じる一種のバラバラ説と言ってもよさそうだが,理論的な普遍説とも呼べそうだ.

なお,同じ依存音韻論の分析によれば,大母音推移に先立つ中英語の開音節長化 (meosl) は,入力の短母音の各々に音韻要素 |a| が付加されたものとして一貫して記述されるという (Ikegashira 35) .理論の魅力と課題を再確認できる話題である.

・ Ikegashira (Kadota), Atsuko. "A Dependency Approach to Great Vowel Shift." 『津田塾大学言語文化研究所報』22号,2007年,31--43頁.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow