2015-02-07 Sat

■ #2112. なぜ3単現の -s がつくのか? [verb][inflection][agreement][conjugation][paradigm][morphology][3sp][3pp][sobokunagimon]

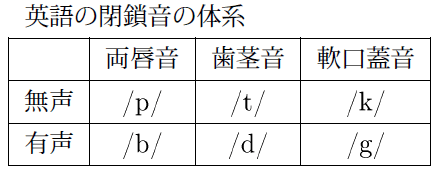

標題は,英語学習者が一度は抱くはずの素朴な疑問の代表格である.現代英語では動詞の3人称単数現在形として語幹に接尾辞 -(e)s を付すのが規則となっている.(1) 主語が3人称であり,(2) 主語が単数であり,(3) 時制が現在であるという3つの条件がすべて揃ったときにのみ接尾辞を付加するという厳しい規則なので,英語学習者にとって習得しにくい(厳密には (4) 直説法であるという条件も必要).私自身も,英語で話したり書いたりする際には,とりわけ主語と動詞が離れた場合などに,規則で要求される一致をうっかり忘れてしまう.3単現の -s とは何なのか,何のために存在するのか,と学習者が不思議に思うのは極めて自然である.

現代英語における3単現の -s の問題は奥の深い問題だと思っている.共時的な観点からは,動詞の一致という広範な現象の一種として,種々の議論や分析がなされうる.形式主義の立場からは,例えば生成文法では InflP という機能範疇のもとで主語に相当する名詞句の素性と屈折辞との関係を記述することで,どのような場合に動詞に -s が付加されるかを形式化できる.しかし,これは条件を形式化したにすぎず,なぜ3単現のときに -s が付くのか,その理由を説明することはできない.

一方,機能主義の立場からは,-s の有無により,(1) 主語が3人称か1・2人称かの区別,(2) 主語が単数か複数かの区別,(3) 時制が現在か非現在かの区別を形態的に明示することができる,と論じられる.例えば,主語が John 1人を he で指すか,あるいは John and Mary 2人を they で指すかのいずれかであると予想される文脈において,主語代名詞部分が聞き取れなかったとしても,(現在時制という仮定で)動詞の語尾を注意深く聞き取ることができれば,正しい主語を「復元」できる.このような復元可能性がある限りにおいて,-s の有無は機能的ということができ,したがって3単現の -s という規則も機能的であると論じることができる.

しかし,ここでも3単現の -s の「なぜ」には答えられていない.復元可能性という機能を確保したいのであれば,特に3単現に -s をつけるという方法ではなく,他にも様々な方法が考えられるはずだ.なぜ3単現の -p とか -g ではないのか,なぜ3複現の -s ではないのか,なぜ3単過の -s ではないのか,等々.あるいは,これらの可能性をすべて組み合わせた適当な動詞のパラダイムでも,同じように用を足せそうだ.つまり,上記の機能主義的な説明は,3単現の -s をもつ現代英語のパラダイムに限らず,同じように用を足せる他のパラダイムにも通用してしまうということである.結局,機能主義的な説明は,なぜ英語がよりによって3単現の -s をもつパラダイムを有しているのかを説明しない.

形式的であれ機能的であれ,共時的な観点からの議論は,3単現の -s に関する説明を与えようとはしているが,せいぜい説明の一部をなしているにすぎず,本質的な問いには答えられてない.だが,通時的な観点からみれば,「なぜ」への答えはずっと明瞭である.

通時的な解説に入る前に,標題の発問の前提をもう一度整理しよう.「なぜ3単現の -s がつくのか」という疑問の前提には,「なぜ3単現というポジションでのみ余計な語尾がつかなければならないのか」という意識がある.他のポジションでは裸のままでよいのに,なぜ3単現に限って面倒なことをしなければならないのか,と.ところが,通時的な視点からの問題意識は正反対である.通時的には,3単現で -s がつくことは,ほとんど説明を要さない.コメントすべきことは多くないのである.むしろ,問うべきは「なぜ3単現以外では何もつかなくなってしまったのか」である.

では,謎解きのとっかかりとして,古英語の動詞 lufian (to love) の直説法現在の屈折表を掲げよう.

| lufian (to love) | Singular | Plural |

|---|---|---|

| 1st person | lufie | lufiaþ |

| 2nd person | lufast | lufiaþ |

| 3rd person | lufaþ | lufiaþ |

この屈折表から分かるように,古英語では3単現に限らず,1単現,2単現,1複現,2複現,3複現でも何らかの語尾が付いていた.現代英語の観点からは,3単現のみに語尾が付くために3単現という条件を特別視してしまうが,古英語では(それ以前の時代もそうだし,中英語にも初期近代英語にも部分的にそう言えるが)それぞれの人称・数・時制の組み合わせが同程度に「特別」であり,いずれにも決められた語尾が付かなければならなかった.言い換えれば,3単現だけが現在のように浮いたポジションだったわけではない.

しかし,古英語の「すべてのポジションが特別」ともいえるこのパラダイムは,中英語から近代英語にかけて大きく変容する.古英語末期以降,屈折語尾が置かれるような無強勢音節において,音が弱化し,ついには消失するという大きな音変化の潮流が進行した.上記の lufian の例でいえば,1単現の lufie の語尾は弱化の餌食となり,中英語では明確な語末母音をもたない love となった.不定詞 lufian 自体も,同じく語末の子音と母音が弱化・消失し,結局「原形」 love へと発展した.一方,いずれの人称でも共通の古英語の複数形 lufiaþ は,屈折語尾における母音の弱化・消失の結果,3単現 lufaþ と形態的に融合してしまったことも関係してか,とりわけ中英語の中部方言で,接続法現在のパラダイムに由来する語尾に n をとる loven という形態を採用した.ところが,この n 語尾自体が弱化・消失しやすかったため,中英語末期までにはおよそ消滅し,結局 love へと落ち着いた.2単現の lufast については,屈折語尾として消失に抵抗力のある子音を2つもっており,本来であればほぼそのままの形で現代英語まで生き残るはずだった.ところが,2単現に対応する主語代名詞 thou が,おそらく社会語用論的な要因で存在意義を失い,その立場を you へと明け渡していくに及んで,-ast の屈折語尾自体も生じる機会を失い,廃用となった.2単現の屈折語尾は,2複現に対応する you と同じ振る舞いをすることになったため,このポジションへも love が侵入した.

残るは3単現の lufaþ である.語尾に消失しにくい子音をもっていたために,中英語まではほぼそのままに保たれた.中英語期に北部方言に由来する -s が勢力を拡げ,元来の -þ を置き換えるという変化があったものの,結果としての -s も消失しにくい安定した子音だったため,これが現代英語まで生き残った.他のポジションの屈折語尾が音声的な弱化・消失の餌食となったり,他の主要な語尾に置換されていくなどして,ついには消え去ったのに対し,3単現の -s は音声的に強固で安定していたという理由で,運良く(?)たまたま今まで生き残ったのである.3単現の -s は直説法現在の屈折パラダイムにおける最後の生き残りといえる.

改めて述べるが,通時的な視点からの問題意識は「なぜ3単現の -s がつくのか」ではなく「なぜ3単現以外では何もつかなくなってしまったのか」である.この「なぜ」の答えの概略は上で述べてきたが,実際には個々のポジションについてもっと複雑な経緯がある.英語史では,屈折語尾の水平化 (levelling of inflection) として知られる大規模な過程の一端として,重要かつ複雑な問題である.

3単現の -s 関連の諸問題については 3sp の各記事を,関連する3複現の -s という英語史上の問題については 3pp の各記事を参照されたい.

(後記 2017/03/15(Wed):関連して,研究社のウェブサイト上の記事として「なぜ3単現に -s を付けるのか? ――変種という視点から」を書いていますので,ご参照ください.)

2015-01-16 Fri

■ #2090. 補充法だらけの人称代名詞体系 [personal_pronoun][suppletion][etymology][indo-european][paradigm]

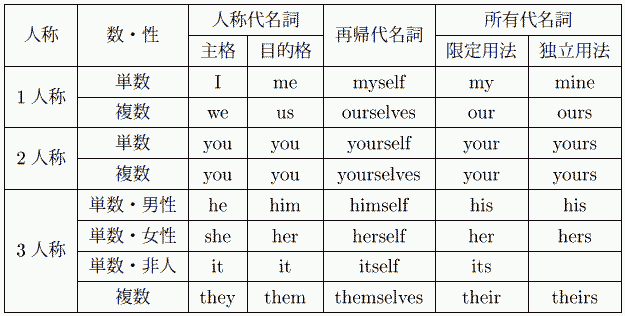

英語における人称代名詞体系の歴史は,それだけで本を書けてしまうほど話題が豊富である.今回は,(現代)英語の人称代名詞の諸形態が複数の印欧語根に遡ること,人称代名詞体系が複数語根の寄せ集め体系であることを示したい.換言すれば,人称代名詞体系が補充法の最たる例であることを指摘したい(安井・久保田, pp. 44--46).

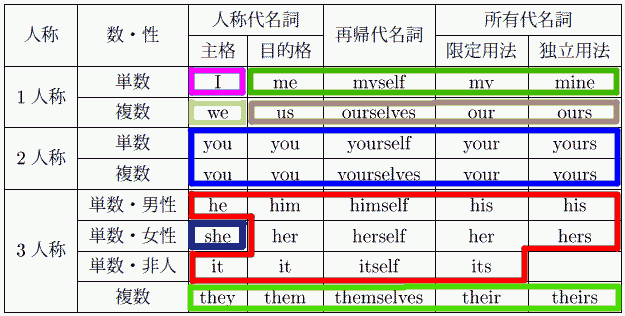

色別にくくった表に示したとおり,8つの異なる語根が関与している.初期近代英語までは,2人称代名詞に単数系列の thou----thee--thyself--thy--thine も存在しており,印欧祖語の *tu- というまた異なる語根に遡るので,これを含めれば9つの語根からなる寄せ集めということになる.

それぞれ印欧祖語の語根を示せば,I は *eg,me 以下は *me-,we は *weis,us 以下は *n̥s に遡る (cf. 「#36. rhotacism」 ([2009-06-03-1])) .you 系列は *yu-,he 系列は *ki- に遡る.it 系列で語頭の /h/ の欠けていることについては,「#467. 人称代名詞 it の語頭に /h/ があったか否か」 ([2010-08-07-1]) を参照.they 系列は古ノルド語形の指示代名詞 þeir (究極的には印欧祖語の指示詞 *so などに遡る)に由来する.she は独立しているが,その語源説については「#827. she の語源説」 ([2011-08-02-1]) を始め she の各記事で取り上げてきたので,そちらを参照されたい.

本来,屈折とは同語根の音を少しく変異させて交替形を作る作用を指すのだから,この表を人称代名詞の「屈折」変化表と呼ぶのは,厳密には正しくない.I と my とは正確にいえば屈折の関係にはないからだ.むしろ単に人称代名詞変化表と呼んでおくほうが正確かもしれない.

パラダイムを史的に比較対照するには「#180. 古英語の人称代名詞の非対称性」 ([2009-10-24-1]),「#181. Chaucer の人称代名詞体系」 ([2009-10-25-1]),「#196. 現代英語の人称代名詞体系」 ([2009-11-09-1]) を順に参照されたい.

・ 安井 稔・久保田 正人 『知っておきたい英語の歴史』 開拓社,2014年.

2014-07-30 Wed

■ #1920. singular they を取り締まる規範文法 (1) [singular_they][prescriptive_grammar][gender][number][personal_pronoun][paradigm]

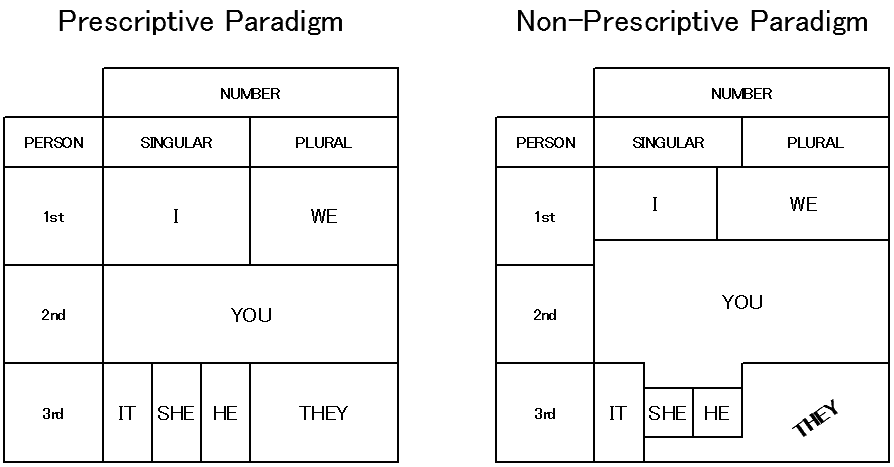

伝統的に規範文法によって忌避されてきた singular they が,近年,市民権を得てきたことについて,「#275. 現代英語の三人称単数共性代名詞」 ([2010-01-27-1]),「#1054. singular they」 ([2012-03-16-1]),またその他 singular_they の記事で触れてきた.英語史的には,singular they の使用は近代以前から確認されており,18世紀の規範文法家によって非難されたものの,その影響の及ばない非標準的な変種や口語においては,現在に至るまで連綿と使用され続けてきた.要するに,非規範的な変種に関する限り,singular they を巡る状況は,この500年以上の間,何も変わっていないのである.この変化のない平穏な歴史の最後の200年ほどに,singular they を取り締まる規範文法が現われたが,ここ数十年の間にその介入の勢いがようやく弱まってきた,という歴史である.Bodine (131) 曰く,

. . . despite almost two centuries of vigorous attempts to analyze and regulate it out of existence, singular 'they' is alive and well. Its survival is all the more remarkable considering that the weight of virtually the entire educational and publishing establishment has been behind the attempt to eradicate it.

18世紀以降に話を絞ると,性を問わない単数の一般人称を既存のどの人称代名詞で表わすかという問題を巡って,(1) 新興の規範文法パラダイム (Prescriptive Paradigm) と,(2) 従来の非規範文法パラダイム (Non-Prescriptive Paradigm) とが対立してきた.Bodine (132) が,それぞれの人称代名詞のパラダイムを示しているので,再現しよう.

Non-Prescriptive Paradigm における YOU や WE の拡張は別の話題なのでおいておくとし,THEY が SHE, HE の領域に食い込んでいる部分が singular they の用法に相当する.比較すると,Prescriptive Paradigm の人工的な整然さがよくわかるだろう.後者のもつ問題点について,明日の記事で話題にする.

・ Bodine, Ann. "Androcentrism in Prescriptive Grammar: Singular 'they', Sex-Indefinite 'he,' and 'he or she'." Language in Society 4 (1975): 129--46.

2014-06-22 Sun

■ #1882. move と prove にかつて見られた前母音とその影響 [french][loan_word][vowel][spelling][conjugation][paradigm][analogy]

中英語には,現代英語の move や prove に対して <meven> や <preven> のように語幹に前母音字 <e> の現われる綴字が一般的に行われていた.これが後に <o> に取って代わられることになるのだが,その背景を少々探ってみた.

move も prove はフランス借用語であり,現代フランス語ではそれぞれ mouvoir と prouver に対応する.prouver は直説法現在の人称変化を通じて語幹母音が変わらないが,mouvoir は人称に応じて前母音 <eu> と後母音 <ou> の間で変異する.同じ変異を示す mourir, vouloir とともに活用表を掲げよう.

| mouvoir (動かす) | mourir (死ぬ) | vouloir (望む) | |

| 1st sg. | je meus | je meurs | je veux |

| 2nd sg. | tu meus | tu meurs | tu veux |

| 3rd sg. | il meut | il meurt | il veut |

| 1st pl. | nous mouvons | nous mourons | nous voulons |

| 2nd pl. | vous mouvez | vous mourez | vous voulez |

| 3rd pl. | ils meuvent | ils meurent | ils veulent |

複数1・2人称では後母音 <ou> が現われ,その他の人称では前母音 <eu> が現われていることがわかる.フランス語史では,語幹に強勢が落ちない場合には歴史的な後母音が保たれ,語幹に強勢が落ちる場合には前母音化したと説明される.英語へは,先の2語について後者の前母音化した語幹が借用され,中英語を通じて優勢となったようである.関連して,people と popular の語幹母音(字)も比較対照されたい.

一方,本来の後母音を示す形態も並んで行われており,これが近代英語以降に一般化することになった.その過程は種々に説明されているようだが,詳らかにしないのでここで立ち入ることはできない.

現代英語では前母音を示す形態は廃用となって久しいが,かつての前母音と後母音の変異が遠く影響を及ぼしている可能性のある現象が1つある.prove の過去分詞形として規則的な proved と不規則的な proven があり得るが,後者の16世紀初頭における初出はかつての前母音を示す preve と関わりがあるかもしれないのだ.元来この動詞の活用は,借用語らしく規則的(弱変化)だった.ところが,不規則(強変化)な活用を示す cleave -- clove -- cloven や weave -- wove -- woven からの類推により,原形 preve に対して過去分詞 proven が現われたとされる.この類推が機能し得たとするならば,それは原形 preve が cleave や weave と同じ前母音を示したからであると考えられ,この前母音をもつ変異形が過去分詞の革新形 proven を生み出すきっかけとなったということができる.

現在,過去分詞 proven は特にアメリカ英語やスコットランド英語で広く使われており,とりわけ受動態の構文で他変種へも使用が拡がっているといわれる.

2014-05-30 Fri

■ #1859. 初期近代英語の3複現の -s (5) [verb][conjugation][emode][paradigm][analogy][3pp][shakespeare][nptr][causation]

今回は,これまでにも 3pp の各記事で何度か扱ってきた話題の続き.すでに論じてきたように,動詞の直説法における3複現の -s の起源については,言語外的な北部方言影響説と,言語内的な3単現の -s からの類推説とが対立している.言語内的な類推説を唱えた初期の論者として,Smith がいる.Smith は Shakespeare の First Folio を対象として,3複現の -s の例を約100個みつけた.Smith は,その分布を示しながら北部からの影響説を強く否定し,内的な要因のみで十分に説明できると論断した.その趣旨は論文の結論部よくまとまっている (375--76) .

I. That, as an historical explanation of the construction discussed, the recourse to the theory of Northumbrian borrowing is both insufficient and unnecessary.

II. That these s-predicates are nothing more than the ordinary third singulars of the present indicative, which, by preponderance of usage, have caused a partial displacement of the distinctively plural forms, the same operation of analogy finding abundant illustrations in the popular speech of to-day.

III. That, in Shakespeare's time, the number and corresponding influence of the third singulars were far greater than now, inasmuch as compound subjects could be followed by singular predicates.

IV. That other apparent anomalies of concord to be found in Shakespeare's syntax,---anomalies that elude the reach of any theory that postulates borrowing,---may also be adequately explained on the principle of the DOMINANT THIRD SINGULAR.

要するに,Smith は,当時にも現在にも見られる3単現の -s の共時的な偏在性・優位性に訴えかけ,それが3複現の領域へ侵入したことは自然であると説いている.

しかし,Smith の議論には問題が多い.第1に,Shakespeare のみをもって初期近代英語を代表させることはできないということ.第2に,北部影響説において NPTR (Northern Present Tense Rule; 「#1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR」 ([2014-05-23-1]) を参照) がもっている重要性に十分な注意を払わずに,同説を排除していること(ただし,NPTR に関連する言及自体は p. 366 の脚注にあり).第3に,Smith に限らないが,北部影響説と類推説とを完全に対立させており,両者をともに有効とする見解の可能性を排除していること.

第1と第2の問題点については,Smith が100年以上前の古い研究であることも関係している.このような問題点を指摘できるのは,その後研究が進んできた証拠ともいえる.しかし,第3の点については,今なお顧慮されていない.北部影響説と類推説にはそれぞれの強みと弱みがあるが,両者が融和できないという理由はないように思われる.

「#1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR」 ([2014-05-23-1]) の記事でみたように McIntosh の研究は NPTR の地理的波及を示唆するし,一方で Smith の指摘する共時的で言語内的な要因もそれとして説得力がある.いずれの要因がより強く作用しているかという効き目の強さの問題はあるだろうが,いずれかの説明のみが正しいと前提することはできないのではないか.私の立場としては,「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1]) で論じたように,3複現の -s の問題についても言語変化の "multiple causation" を前提としたい.

・ Smith, C. Alphonso. "Shakespeare's Present Indicative S-Endings with Plural Subjects: A Study in the Grammar of the First Folio." Publications of the Modern Language Association 11 (1896): 363--76.

・ McIntosh, Angus. "Present Indicative Plural Forms in the Later Middle English of the North Midlands." Middle English Studies Presented to Norman Davis. Ed. Douglas Gray and E. G. Stanley. Oxford: OUP, 1983. 235--44.

2014-05-23 Fri

■ #1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR [nptr][verb][conjugation][inflection][me_dialect][contact][suffix][paradigm][3pp][3sp]

標題は「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]) でも簡単に触れた話題だが,今回はもう少し詳しく取り上げたい.注目するのは,直説法の3人称単数現在の語尾と(人称を問わない)複数現在の語尾である.

中英語の一般的な方言区分については「#130. 中英語の方言区分」 ([2009-09-04-1]) や「#1812. 6単語の変異で見る中英語方言」 ([2014-04-13-1]) を参照されたいが,直説法現在形動詞の語尾という観点からは,中英語の方言は大きく3分することができる.いわゆる "the Chester-Wash line" の北側の北部方言 (North),複数の -eth を特徴とする南部方言 (South),その間に位置する中部方言 (Midland) である.中部と南部の当該の語尾についてはそれぞれ1つのパラダイムとしてまとめることができるが,北部では「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]) で話題にしたように,主語と問題の動詞との統語的な関係に応じて2つのパラダイムが区別される.この統語規則は "Northern Personal Pronoun Rule" あるいは "Northern Present Tense Rule" (以下 NPTR と略)として知られており,McIntosh (237) によれば,次のように定式化される.

Expressed in somewhat simplified fashion, the rule operating north of the Chester-Wash line is that a plural form -es is required unless the verb has a personal pronoun subject immediately preceding or following it. When the verb has such a subject, the ending required is the reduced -e or zero (-ø) form.

McIntosh (238) にしたがい,NPTR に留意して中英語3方言のパラダイムを示すと以下のようになる.

(1) North (north of the Chester-Wash line)

i) subject not a personal pronoun in contact with verb

| North: i) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -es | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -es |

ii) personal pronoun subject in contact with verb

| North: ii) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -e, -ø (-en) | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -es |

(2) Midland

| Midland | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -en, -e (-ø) | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

(3) South

| South | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -eth | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

さて,おもしろいのは北部と中部の境界付近のある地域では,NPTR を考慮するパラダイム (1) とそれを考慮しないパラダイム (2) とが融合したような,パラダイム (1.5) とでもいうべきものが確認されることである.そこでは,パラダイム (1) に従って統語的な NPTR が作用しているのだが,形態音韻論的にはパラダイム (1) 的な -es ではなくパラダイム (2) 的な -eth が採用されているのである.McIntosh (238) により,「パラダイム (1.5)」を示そう.

(1.5) (1) と (2) の境界付近の "NE Leicestershire, Rutland, N. Northamptonshire, the extreme north of Huntingdonshire, and parts of N. Ely and NW Norfolk" (McIntosh 236)

i) subject not a personal pronoun in contact with verb

| North/Midland: i) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -eth | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

ii) personal pronoun subject in contact with verb

| North/Midland: ii) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -en (-e, -ø) | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

要するに,この地域では,形態音韻は中部的,統語は北部的な特徴を示す.統語論という抽象的なレベルでの借用と考えるべきか,dialect mixture と考えるべきか,理論言語学的にも社会言語学的にも興味をそそる現象である.

・ McIntosh, Angus. "Present Indicative Plural Forms in the Later Middle English of the North Midlands." Middle English Studies Presented to Norman Davis. Ed. Douglas Gray and E. G. Stanley. Oxford: OUP, 1983. 235--44.

2011-11-15 Tue

■ #932. neutralization は異形態の縮減にも貢献した [oe][old_norse][inflection][conjugation][paradigm][contact][language_change][analogy]

[2011-11-11-1]の記事「#928. 屈折の neutralization と simplification」と[2011-11-14-1]の記事「#931. 古英語と古ノルド語の屈折語尾の差異」で,古ノルド語との言語接触に起因する古英語の屈折体系の簡単化について取り上げてきた.O'Neil が neutralization と呼ぶ,この英語形態論の再編成については,両言語話者による屈折語尾の積極的な切り落としという側面が強調されることが多いが,より目立たない側面,allomorphy の縮減という側面も見逃してはならない.

昨日の記事で示したパラダイムの対照表を見れば,屈折語尾の差異を切り落とし,ほぼ同一の語幹により語を識別するという話者の戦略が有効そうであることが分かるが,語幹そのものの同一性が必ずしも確保できないケースがある.パラダイムのスロットによっては,語幹が異形態 (allomorph) として現われることがある.昨日の例では,drīfan の過去形においては,単数1・3人称 (drāf) で ā の語幹母音を示すが,単数2人称および複数 (drife,drifon) で i の語幹母音を示す.

他にも,現在単数2・3人称の屈折において語幹母音が i-mutation を示す古英語の動詞は少なくない.OE lūcan "to lock" の現在形の活用表を示すと,以下のように語幹母音が変異する (O'Neil 262) .

| Old English | |

| Inf | lūcan 'lock' |

| Pres. Sing. 1. | lūce |

| 2. | lȳc(e)st |

| 3. | lȳc(e)ð |

| Plur. | lūcað |

ところが,中英語の典型的なパラダイムでは,現在単数2・3人称の語幹は他のスロットと同じ語幹を取るようになっている.ここで生じたのは allomorphy の縮減であり,結果として,不変の語幹が現在形のパラダイムを通じて用いられるようになった.動機づけのない allormophy をこのように縮減することは,当時,互いに意志疎通を図ろうとしていた古英語や古ノルド語の話者にとっては好意的に迎え入れられただろうし,それ以上にかれらが縮減を積極的に迎え入れたとすら考えることができる.

I think it clear that working from quite similar, often identical, underlying forms but with different sets and intersecting sets of endings associated with them and bewildering allomorphies as a result of the conditions established by the endings, the basic underlying sameness of Old English and Old Norse had become somewhat distorted and thus a superficial barrier to communication between speakers of the two languages had arisen. It is not surprising then that the inflections of the languages were rapidly and radically neutralized, for they were the source of nearly all difficulty. (O'Neil 262--63)

allormophy の縮減は,言語接触による neutralization の過程としてだけでなく,言語内的な類推 (analogy) や 単純化 (simplification) の過程としても捉えることができる.実際には,片方のみが作用していたと考えるのではなく,両者が共に作用していたと考えるのが妥当かもしれない.

allomorphy の縮減は,パラダイム内の levelling (水平化)と読み替えることも可能だろう.この用語については,[2010-11-03-1]の記事「#555. 2種類の analogy」を参照.

・ O'Neil, Wayne. "The Evolution of the Germanic Inflectional Systems: A Study in the Causes of Language Change." Orbis 27 (1980): 248--86.

2011-11-14 Mon

■ #931. 古英語と古ノルド語の屈折語尾の差異 [oe][old_norse][inflection][conjugation][paradigm][contact][language_change]

[2011-11-11-1]の記事「#928. 屈折の neutralization と simplification」では,古英語の言語体系が古ノルド語との接触により簡単化していった過程を,O'Neil の用語を用いて neutralization と呼んだ.この過程の要諦は,古英語と古ノルド語との間で,対応する語幹はほぼ同一であるにもかかわらず,対応する屈折語尾は激しく異なっていたために,後者が積極的に切り落とされたということだった.

では,具体的にどのように両言語の屈折体系が混乱を招き得るものだったかを確かめてみよう.以下は,典型的な強変化動詞,弱変化動詞,弱変化名詞,強変化女性名詞 (o-stem) の屈折の対照表である (O'Neil 257--59) .

Strong Verb

| Old English | Old Norse | |

| Inf | drīfan 'drive' | drífã |

| Pres. Sing. 1. | drīfe | dríf |

| 2. | drīfest | drífR |

| 3. | drīfeð | drífR |

| Plur. 1. | drīfað | drífom |

| 2. | drīfað | drífeð |

| 3. | drīfað | drífã |

| Past Sing. 1. and 3. | drāf | dreif |

| 2. | drife | dreift |

| Plur. 1. | drifon | drifom |

| 2. | drifon | drifoð |

| 3. | drifon | drifð |

| Pres. pple. | drīfende | drífande |

| Past pple. | drifen | drifenn |

Weak Verb

| Old English | Old Norse | |

| Inf | tellan 'count' | teljã |

| Pres. Sing. 1. | telle | tel |

| 2. | telest | telR |

| 3. | telð | telR |

| Plur. 1. | tellað | teljom |

| 2. | tellað | teleð |

| 3. | tellað | teljã |

| Past Sing. 1 | talde | talda |

| 2. | taldest | talder |

| 3. | talde | talde |

| Plur. 1. | taldon | tǫldom |

| 2. | taldon | tǫldoð |

| 3. | taldon | tǫldõ |

| Pres. pple. | tellende | teljande |

| Past ppl.e | tald | tal(e)ð |

Weak Noun

| Old English | Old Norse | |

| Sing. Nom. | guma 'man' | gume |

| Oblique | guman | gumã |

| Plur. Nom. | guman | gumaR |

| Acc. | guman | gumã |

| Gen. | gumena | gum(n)a |

| Dat. | gumum | gumon |

Strong Noun (Feminine ō-stems)

| Old English | Old Norse | |

| Sing. Nom. | bōt 'remedy' | bót |

| Acc. | bōte | bót |

| Gen. | bōte | bótaR |

| Dat. | bōte | bót |

| Plur. Nom. | bōta | bótaR |

| Acc. | bōta | bótaR |

| Gen. | bōtena | bóta |

| Dat. | bōtum | bótom |

語幹はほぼ同一であり,わずかに異なるとしても「訛り」の許容範囲である.ところが,対応する屈折語尾を比べると,類似よりも相違のほうが目立つ.対応するスロットに異なる語尾が用いられているということはさることながら,形態的に同一の語尾が異なるスロットに用いられているというのも混乱を招くに十分だったろう.例えば,古英語の drīfeð は現在3人称単数だが,同音の古ノルド語 drífeð は現在2人称複数である.

このように屈折表を見比べると,両言語話者の混乱振りが具体的に見えてくるのではないか.

・ O'Neil, Wayne. "The Evolution of the Germanic Inflectional Systems: A Study in the Causes of Language Change." Orbis 27 (1980): 248--86.

2011-07-04 Mon

■ #798. the powers that be [be][conjugation][paradigm]

英語で最も不規則な屈折を示す動詞は何か.答えは,be 動詞である.確かに現代英語のすべての動詞は数,人称,時制,法により屈折するが,大部分は規則的に屈折するし,不規則な屈折を示すものですら,異なる屈折形(定形)の種類は最大でも4つである ( ex. have, has, had ) .ところが,be に関しては,定形に限っても is, am, are, was, were の5屈折形が区別される.原形(不定詞)が3人称単数以外の現在形と異なる屈折形をもつのも,be 動詞のみである.最も頻度の高い動詞であり,連結詞 (copula) として特殊な機能を担う動詞(かつ助動詞)でもあるので,be が形態的にも例外的に不規則であることは不思議ではない.

中英語に遡れば,be 動詞の屈折の方言による変異は著しい.以下は,Burrow and Turville-Petre (36--37) に挙げられている中英語の2方言の be の屈折表である.それぞれ中西部の南部 (Ancrene Wisse) と北部 (Gawain) からのパラダイムである.

| Acnrene Wisse | Gawain | |

|---|---|---|

| infinitive | beon | be, bene |

| present indicative | ||

| sg. 1 | am, beo | am |

| sg. 2 | art, bist | art |

| sg. 3 | is, bið | is, betz |

| pl. | beoð | ar(n), ben |

| present subjunctive | ||

| sg. | beo | be |

| pl. | beon | be(n) |

| past indicative | ||

| sg.1 | wes | watz, was |

| sg. 2 | were | watz, were |

| sg. 3 | wes | watz, was |

| pl. | weren | wer(en) |

| past subjunctive | ||

| sg. | were | wer(e) |

| pl. | weren | wer(e), wern |

| past participle | ibeon | ben(e) |

ここで注目したいのは,直説法現在複数で are に相当する形態の代わりに ben があったということである.これは現代の be に相当し,現代英語の表現としては化石的に表題の the powers that be に痕跡をとどめている.この be は直説法現在複数 are の代用であり,完全自動詞として "exist, be present" ほどの意を担う.全体として,「権力者,官憲,当局」 (the authorities) を意味する慣用表現となっているが,かつての be 動詞の定形を保持する貴重な言語的シーラカンスといえよう.

ちなみに,この表現はしばしば「当局」を否定的にとらえる文脈で用いられ,"There is no mutual understanding between the people and the powers that be." のごとくに用いられる.OALD8 と COBUILD English Dictionary より定義を示そう.

OALD8: (often ironic) the people who control an organization, a country, etc

COBUILD English Dictionary: You can refer to people in authority as the powers that be, especially when you want to say that you disagree with them or do not understand what they say or do.

・ Burrow, J. A. and Thorlac Turville-Petre, eds. A Book of Middle English. 3rd ed. Malden, MA: Blackwell, 2005.

2010-02-12 Fri

■ #291. 二人称代名詞 thou の消失の動詞語尾への影響 [pragmatics][personal_pronoun][conjugation][paradigm][deixis][t/v_distinction]

英語史では,二人称代名詞の形態と機能の変遷はよく取りあげられるテーマの一つである.古英語では þū と ȝē はそれぞれ二人称の単数と複数を表し,単純に数カテゴリーに基づく区別をなしていた(屈折表は[2009-10-24-1]).

中英語になると,thou と ye は,古英語からの数カテゴリーの基準に加え,[2009-10-29-1][2009-10-11-1]で触れたように,親称・敬称の区別を考慮に入れるようになった(屈折表は[2009-10-25-1]).T/V distinction と呼ばれる,語用論でいうところの社会的直示性 ( social deixis ) の機能が,単複の区別のうえに覆いかぶさってきたことになる.

近代英語期には,thou が犠牲となり T/V distinction が解消されたが,同時に古英語以来の単複の区別も解消されてしまい,一般に二人称代名詞としては you だけが残った(屈折表は[2009-11-09-1]).

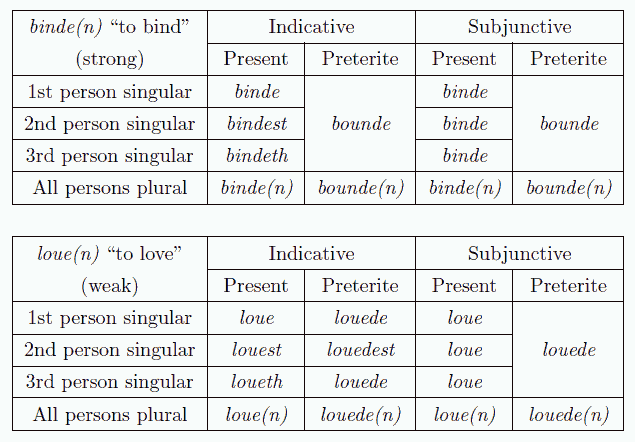

中英語の T/V distinction やその対立解消の過程などは,語用論的な関心から英語史でもよく取りあげられるが,しばしば見落とされているのは thou の消失によって,単純化へ向かっていた動詞の屈折体系がさらに単純化したことである.thou が現役だった中英語期の動詞屈折をみてみよう.強変化動詞の代表として binde(n),弱変化動詞の代表として loue(n) の屈折表を掲げる.

中英語の段階では,数・人称による屈折語尾の種類は現在系列で -e(n), -est, -eth の3通りがあったが,これでも古英語に比べれば単純化している.過去系列にあってはさらに種類が少なく,事実上,弱変化二人称単数で -est が他と区別されるのみである.近代英語期に入ると,-e(n) も消失したので,動詞屈折の単純化はいっそう進むことになった.

そして,近代英語期にもう一つだめ押しが加えられた.上に述べたように,語用論的な原因により thou が消失すると,thou に対応する二人称単数の屈折語尾 -est は現れる機会がなくなり,廃れていった.結果として,三人称単数の -eth (後に -s で置換される)のみが生き残り,現在に至っている.

thou の消失が,英語の屈折衰退の流れに一押しを加えたという点は覚えておきたい.

中英語期の動詞屈折については,以下のサイトも参照.

・ Horobin, Simon and Jeremy Smith. An Introduction to Middle English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002. 115--16.

・ Middle English Verb Morphology

・ ME Strong Verbs

・ ME Weak Verbs

2009-11-27 Fri

■ #214. 不安定な子音 /h/ [consonant][paradigm][h]

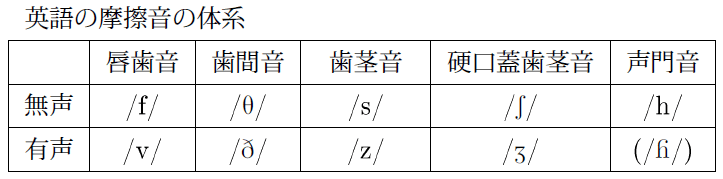

昨日の記事[2009-11-26-1]で,「え゛ー」の子音は有声声門摩擦音ではないかとの意見を示した.非公式の意見とはいえ,複数の言語学者の出した共通見解ということで,ぜひ認めていただきたい.・・・という冗談は別として,発音記号で [ɦ] と表記されるこの子音と,その無声の片割れである [h] との関係を考えてみたい.

[h] と [ɦ] は,無声と有声の違いこそあれ,調音点と調音様式が同一のよく似た子音である.ところが,英語や日本語を含め多数の言語において,無声の /h/ は音素として存在しても,有声の [ɦ] は音素として存在しないことが多い.これは音素体系としては欠陥ともいえる.現代英語の摩擦音と閉鎖音の無声・有声の対立を表で示そう.

声門摩擦音以外は,きれいに無声と有声でペアをなしている.体系のなかで /h/ だけが孤立していることになる.この欠陥がなぜなのかはよくわからないが,有声の [ɦ] が比較的珍しい音だということははっきりしているので,/h/ が音韻論的に孤立する傾向にあることは確かである.

さて,[ɦ] が音素として欠けている事実は受け入れるよりほかないが,[2009-10-24-1]で触れたとおり,言語が体系や対称性を指向するものであるとするならば,この欠陥を解消しようという力は働いていないのだろうか.欠陥を解消するということになると,その方法は論理的には二種類ありうる.一つは,有声の [ɦ] を音素として取り入れるということである.だが,この音は先にも述べたとおり音声的には珍しい音であるし,その音素化 ( phonemicisation ) の傾向は現代英語に見受けられない.もう一つは,音素として存在する /h/ を消失させてしまい,無声・有声の対立の問題そのものをなくしてしまうことである.

現代英語に限らず英語の歴史において長らく採用されてきたのは,まさに後者の手段だった./h/ が失われれば問題が解消されるはずである.しかし,そう簡単には失われないのが現実である.欠陥がなかなか解消されず,結果として /h/ という音素は歴史的に常に不安定な音素であり続けてきた.heir, honest, honour, hour などの語頭の /h/ が発音されない問題,a historiy と並んで an history も可能であるという事実,ロンドンのコックニー訛り ( Cockney ) における /h/ の脱落,中世ラテン語やフランス語における /h/ の脱落 --- こうした問題は,頼りない音素 /h/ に起因するといえるだろう.

詳しくは,寺澤先生の著書を参照.

・寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年. 110--14頁.

(後記 2010/08/01(Sun):a history と並んで an history が可能というのは誤りで,a historical study と並んで an historical study が可能と書くべきところだった.history は第1音節にアクセントがあり,an を取りにくい.)

2009-11-09 Mon

■ #196. 現代英語の人称代名詞体系 [personal_pronoun][gender][paradigm]

[2009-09-29-1], [2009-10-24-1]で古英語の人称代名詞の屈折表を,[2009-10-25-1]で Chaucer に代表させて中英語の人称代名詞の屈折表を示した.対比のために,現代英語の人称代名詞の屈折表も示しておこうと思ったので,以下に掲げる.

伝統的な英語教育では,学習者は I -- my -- me -- mine などと唱えて覚えるが,形態論的に体系づけるとこのような配列となる.

現代英語の人称代名詞を分類するカテゴリーには「人称」「性」「数」「格」があり,名詞よりもはるかに複雑である.「性」は,古英語にあったような文法性 ( grammatical gender ) ではなく,指示対象の生物学的な性によって定まる自然性 ( natural gender ) である.「男性」「女性」に対して「非人」というのは妙な用語だが,英語の non-personal をうまく訳せなかっただけである.

[2009-10-24-1]では古英語の人称代名詞体系の非対称性に言及したが,現代英語の体系も多くの点で非対称的である.すぐに気づくのは,it に対応する所有代名詞の独立用法の形態が存在しないことだろう.また,二人称で単数と複数のあいだに形態的な区別がない ( you ) のは,現代英語の泣き所ともいえる.三人称女性単数で,目的格と所有格(限定用法)にも区別がない ( her ).

このように細かいところを指摘すればきりがない.時とともに変化する宿命にある言語において,体系とは,きれいにまとまらないものなのだろう.

・Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985. 346.

2009-10-25 Sun

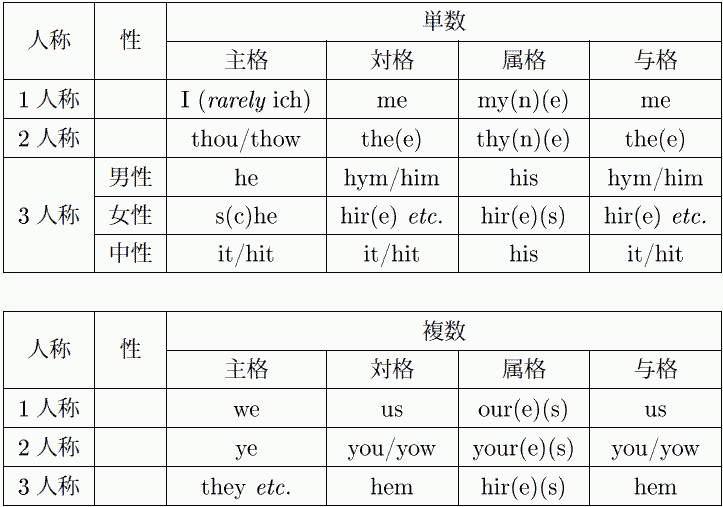

■ #181. Chaucer の人称代名詞体系 [chaucer][personal_pronoun][paradigm]

[2009-09-29-1]や[2009-10-24-1]で古英語の人称代名詞体系について見た.では,中英語では人称代名詞はどのような体系だったろうか.中英語といっても初期と後期では異なるし,方言によっても相当の差があるが,後期中英語の代表として Geoffrey Chaucer が作品の中で用いていた体系を掲げよう.

多くは古英語からの自然発達形だが,古英語との最大の違いは,三人称単数女性主格の s(c)he と三人称複数主格の they だろう.古英語ではそれぞれ hēo と hīe だったから,Chaucer の体系が現代英語の体系へ一歩近づいていることがわかる.だが,三人称複数の主格以外の格,すなわち斜格 ( oblique cases ) では,Chaucer でもまだ <h> で始まる古英語由来の形態を用いていることに注意.

2009-10-24 Sat

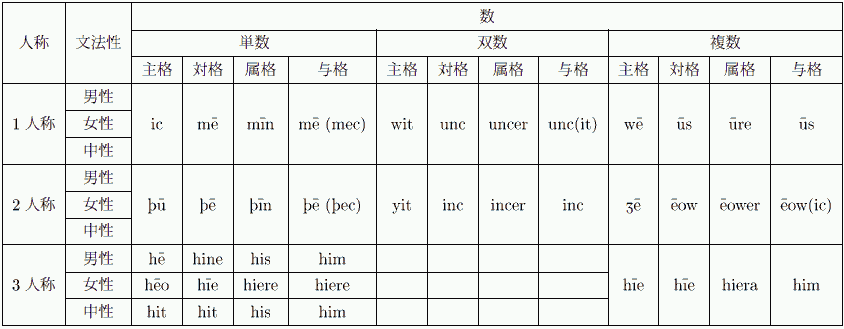

■ #180. 古英語の人称代名詞の非対称性 [personal_pronoun][oe][inflection][paradigm]

[2009-09-29-1]で古英語の人称代名詞の屈折表(三人称のみ)を掲げた.複雑に見えるが,この語類だけは loss of inflection の時代と呼ばれる近代英語期に至っても多くの屈折を残している.今日は,古英語の人称代名詞について,もう少し詳しく述べる.

古英語の人称代名詞体系は,数 ( number ),格 ( case ),人称 ( person ),性 ( gender ) の四つのカテゴリーによって屈折した.以下,各カテゴリーの中身.

数:単数,双数,複数

格:主格,対格,属格,与格

人称:一人称,二人称,三人称

性:男性,女性,中性

[2009-09-29-1]の表では「双数」 ( dual ) には触れなかったが,古英語では単数と複数の中間として,特別に「二人」を示す代名詞が存在した.だが,実際には古英語でもすでに廃れつつあった.双数を含めた人称代名詞体系の拡大版を掲げる.

この表から,古英語から現代英語にかけて人称代名詞体系にどんな変化が起こったかが読み取れようが,ここでは,一つ一つの具体的な変化を考えるよりも,そもそも古英語の段階から人称代名詞体系が非対称だったという事実に注目してみたい.

本来,数,格,人称,性でフルに屈折するのであれば,3 x 4 x 3 x 3 = 108 のセルからなる表ができあがるはずだが,実際には40セルしか埋まっていない.これだけ見ても体系が不完全であることがよくわかる.各カテゴリーについて非対称的・非機能的な点を指摘しよう.

・双数が1人称と2人称にしか存在しない

・1人称と2人称では,対格と与格の形態的区別がない(かっこ内は古い形態を示す)

・3人称で,his, him, hiere, hit が異なる複数の機能を果たしている

・2人称と3人称でいう(双数と)複数は,対応する単数が複数集まったものと考えられるが,1人称の双数と複数は,対応する単数である「私」が複数集まったものではない.あくまで,私とそれ以外のものの集合である.

・性が区別されるのは,三人称単数のみである.

「体系」と呼びうるためには,それなりの対称性が必要である.欠陥がありつつも一応は表の形で表すことができるので,そこそこの対称性はあるということは間違いないが,期待されるほど綺麗な体系ではない.非対称性に満ちているといってよい.

しかし,なぜそのような非対称が生じるのか.なぜカテゴリーによって区別の目が粗かったり細かかったりするのか.言語には体系を指向する力と体系を乱す力がともに働いており,その力関係は刻一刻と変化している.一定にとどまっていることがない以上,たとえある段階でより対称的になったとしても,次の段階ですぐに非対称へと逆行する.言語における体系は,ある程度の非対称をもっていることが常態なのかもしれない.

・Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997. 64--66.

2009-10-18 Sun

■ #174. 古英語のもう一つの指示代名詞の屈折 [determiner][article][oe][inflection][demonstrative][paradigm]

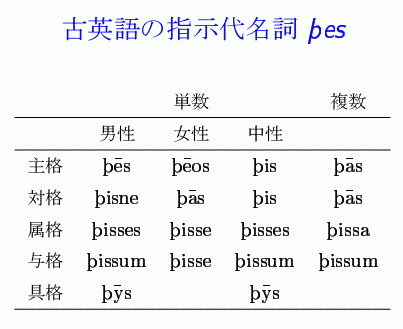

[2009-09-30-1]の記事で触れた se とは別の系列の指示代名詞 þēs "this" の屈折表を掲げる.

現代英語の this は,表中の単数中性主格の形態が生き残ったものである.また,表中の複数主格の þās は,現代英語の those の形態に影響を与えた.では,現代英語の these の起源は? 現代英語の that の起源は? この辺の話題は,実に深くて複雑な歴史が絡んでくるので,日を改めて.

2009-09-29 Tue

■ #155. 古英語の人称代名詞の屈折 [personal_pronoun][oe][inflection][paradigm]

昨日の古英語の決定詞の屈折表[2009-09-28-1]に続き,今日は古英語の人称代名詞 ( personal pronoun ) の屈折表を掲げる.

現代英語でも人称代名詞は古い屈折の痕跡をかなり多く残している語類であり,屈折型言語であった時代の生きた化石と言える.例外なくすべて <h> で始まっている点や,今はなき hine, hēo, hīe, hiera といった形態に注意.

ちなみに,古英語の疑問代名詞の屈折については,[2009-06-18-1]を参照.

2009-09-28 Mon

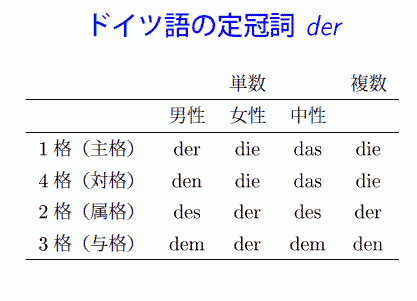

■ #154. 古英語の決定詞 se の屈折 [determiner][article][oe][inflection][german][paradigm]

現代英語の定冠詞 the の起源である古英語の se は,「定冠詞」 ( definite article ) ではなく「決定詞」 ( determiner ) と呼ばれるのが普通である.これは,機能や用法が現代英語の the とは相当に異なっていたためである.

現代英語の定冠詞のように名詞に前置して定性 ( definiteness ) を標示するという用法は確かにあったが,現代のように義務的に課される文法事項ではなかった.また,名詞をともなわずに単独で he, she, it, they など人称代名詞に相当する用法もあった.さらに,関係代名詞としても用いられることがあった.古英語の決定詞は,現代英語の定冠詞 the よりも守備範囲がずっと広かったのである.

形態的にも,古英語の se は現代英語の the と大きく異なっていた.現代英語の the はいつどこで使っても the という形態に変わりないが,古英語の se は性・数・格によって激しく屈折したのである.現代ドイツ語を学んでいる人は,屈折表を比較されたい.同じゲルマン系だけに,比べてみると,よく似ている.

2009-06-18 Thu

■ #51. 「5W1H」ならぬ「6H」 [interrogative_pronoun][case][oe][paradigm][sobokunagimon]

現代英語で 5W1H といえば代表的な疑問詞の通称として知られている.who, what, why, when, where, how の六つを指すが,疑問詞としては他にも whose, whom, which, whence,whither があるし,古くは whether も疑問詞だった.

wh- が「疑問」を表す形態素であることはわかるが,その後に続く部分はそれぞれ何を意味するのだろうか.また,how だけが h- で始まっているのはどういうわけだろうか.

まず最初の問題.疑問詞のうち what, whose, whom, why に関しては,実は who の屈折形にすぎない.古英語 hwā の屈折表を参照.

| 男・女性 | 中性 | |

|---|---|---|

| 主格 | hwā | hwæt |

| 対格 | hwone | hwæt |

| 属格 | hwæs | hwæs |

| 与格 | hwǣm | hwǣm |

| 具格 | --- | hwȳ |

現代にまで生き残っていないのは,男・女性対格の hwone だけである.

その他の疑問詞についても,wh- に後続する部分は特定の意味をもつ.which は 「who + like ("body")」の縮まった形態,when は「?のとき」(cf. then ),where は「?の場所で」(cf. there, here ),whence は「?の場所から」(cf. thence, hence, once ),whither は「?の場所へ」(cf. thither, hither ),whether は「二つのいずれか」(cf. either ) である.

次に how だけが h- で始まるという問題について考えよう.古英語の屈折表を見てわかるとおり,古英語では疑問詞は wh- ではなく hw- で始まった.しかし,中英語期になって,<wh> というフランス語の綴り字習慣が英語にも取り入れられ,古英語に由来する <hw> は軒並み <wh> とひっくり返して綴られるようになった.

一方,how は本来 hwū という形態だったが,古英語ではすでに /w/ が失われつつあり,hū となっていた.ここではひっくり返されるべき <hw> の綴りがそもそも存在しなかったわけであり,中英語期のフランス語の影響によって *whow などととなることはなかったのである.

以上からわかるとおり,本来,疑問詞はすべて h(w)- で始まっていたのであるから,「5W1H」ではなく「6H」と呼ぶべきかもしれない.あるいは,how のほうがある意味で由緒正しい綴り字を保っているということで敬意を表して(?),「1H5W」としてあげるのも一案かもしれない.

2009-06-14 Sun

■ #47. 所有格か目的格か:myself と himself [reflexive_pronoun][personal_pronoun][case][reanalysis][inflection][paradigm][sobokunagimon]

現代英語の再帰代名詞の系列を眺めていると,オヤと思うことがある.

| ?????? | 茲???? | |

|---|---|---|

| 1篋榊О | myself | ourselves |

| 2篋榊О | yourself | yourselves |

| 3篋榊О | himself | themselves |

| herself | ||

| itself |

1人称と2人称では「所有格+ self 」という構成だが,3人称では「目的格+ self 」という構成である.この違いはどういうことだろうか.

結論から述べると,これは再帰代名詞の系列が二段階で整理されていったことによる.そして,その二段階の間に self の品詞の再分析 ( reanalysis ) が行われたことによる.

そもそも,古英語では再帰代名詞という語類はなく,一般の人称代名詞が代わりに用いられていた.例えば he kills him という文は,現代英語であれば主語の he と目的語の him は同一人物ではありえないが,古英語では文脈に応じて同一人物という読みも可能である.つまり殺人の読みと自殺の読みが可能なわけで,このような解釈の曖昧性を回避するために,再帰代名詞という新しい語類が,古英語後期以降に発達したと考えられる.

だが,上記のような解釈上の曖昧さを生むのは,もっぱら3人称においてである.1人称,2人称では問題は起こらない.なぜならば,*I kill me,*you kill you などは,現代英語では非文法的ではあるものの,主語と目的語が同一人物であることは自明だからである.再帰代名詞がまず最初に3人称において発達したことは,自然なことだろう.

再帰的に用いられる3人称代名詞は,古英語では主に与格(現代英語の目的格へ発達した格)で現れた.ここで重要なことは,元来 self が形容詞であることである.名詞の後ろに置かれる形容詞だったため,与格代名詞とともに him self や her self のように使われた.これが,後に一語へまとまった.

次に,中英語期になって1人称と2人称でも再帰代名詞が発達することになった.上で見たように,これは必要性からというよりも,3人称再帰代名詞が確立するに伴って,再帰代名詞系列の体系的な整理を指向した結果だろう.ここで重要なことは,この時代までに self は形容詞ではなく名詞であるという品詞の再分析が起こっていたことである.self が(代)名詞の後ろに置かれるという特殊な性質があったこと,また,屈折語尾の衰退によって直前の(代)名詞にかかるという認識が徐々に失われていったことが,この再分析に寄与していると思われる.

self が名詞として認識されるようになると,その直前にくる語は名詞 self を修飾する語でなければならない.代名詞でいえば,所有格の形態,つまり my や your などがこなければならない.こうして,1人称と2人称の再帰代名詞は「所有格+ self 」という形態に確定した.

以上をまとめると,特に次の二点が重要である.

(1) 1・2人称と3人称のあいだで再帰代名詞の必要性に差があり,発生に時間差があった

(2) この時間差の間に self の品詞の再分析が起こった

歴史の偶然と呼ぶべきか,歴史の必然と呼ぶべきか,おそらくは偶然と必然がタイムリーにかみあわさって,再帰代名詞の系列が英語の中に定着したのだろう.言語変化の不思議を考えさせられる例である.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow