2012-04-05 Thu

■ #1074. Hjelmslev の言理学 [glossematics][linguistics][saussure][history_of_linguistics][arbitrariness][sign][semiotics]

ソシュール言語学の正統の後継者とも言われるコペンハーゲン学派の領袖 Louis Hjelmslev (1899--1965) の打ち立てた glossematics は,言語学史において独特な地位を占める.glossematics は言理学あるいは言語素論と訳さるが,これがソシュール言語学を受け継いでいるといわれるのは,1つには,ソシュールの唱えた表現 (expression) と内容 (content) との面 (plane) の対立と,形相(あるいは形式) (form) と実質 (substance) との記号 (sign) の対立をとりわけ重視し,形相どうしの関係を定式化しようと追究したからである.記号論理学の方法を大いに取り入れており,見た目は論理学や数学そのもの,狙いは記号論といったほうが適切である.きわめて抽象的な記述に満ちており,具体的な個別言語への応用は Hjelmslev 自身もついに行なわなかった.

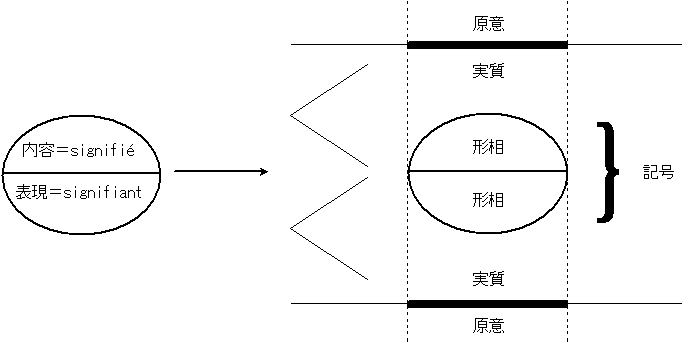

加賀野井 (85) にある Hjelmslev の理論図式を再現しよう.

左側はよく知られたソシュールの記号 (sign) の図である.Hjelmslev の理論では,signifié は「内容の形相」に相当し,signifiant は「表現の形相」に相当する.いずれも現実そのものではなく,話者の心的表象である.次に,上下両側にある原意 (meaning or purport) とは言語外の現実のことであり,無定形な実質の連続体である.これに言語の形相が恣意的に投影されて,個別化された実質が成立する.内容側(上側)の実質とは思考内容であり,表現側(下側)の実質とは音声である.Hjelmslev にとって,表現と内容は正確に対称的とされた.

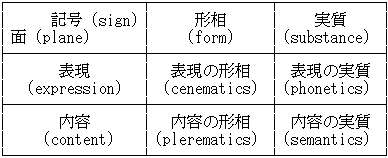

Hjelmslev は面と記号の2種類の対立の組み合わせに応じて,言語学に次のような分野を想定した.

Hjelmslev が目指したのは形相の言語学だったので,彼の用語でいうところの cenematics と plerematics を重視したことになる.ソシュール も形相を重視したが,あくまで単語レベルの形相にとどまっていたために,統語論の考察は浅かった.しかし,Hjelmslev は文やテキストという大きな単位にも語と同じくらいに注意を払い,それら大きな単位の意味をも考慮した.どのレベルにおいても,表現の形相 (signifiant) と内容の形相 (signifié) とを記号として不可分に扱った点でも,ソシュールの考え方に忠実だったといえる.内要素の提案や homonymy と polysemy の区別の方法など,構造的意味論の発展に大いに貢献した功績も評価すべきだろう.

言理学は,きわめて難解で,独特な術語も多く,言語学史において主流をなすことはなかったが,その野心的なプログラムは言語を考察する上で数々の示唆を与えてきた.機械翻訳の分野で価値が見いだされているという事実も,言理学の特徴を浮き彫りにしている.

言理学についての読みやすい解説として,町田 (107--40) やイヴィッチ (127--34) を挙げておこう.

・ 加賀野井 秀一 『20世紀言語学入門』 講談社〈講談社現代新書〉,1995年.

・ 町田 健 『ソシュールと言語学』 講談社〈講談社現代新書〉,2004年.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

2012-04-03 Tue

■ #1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない [linguistic_imperialism][linguistics][language_myth]

言語学の分野で常識とされている知識が,一般には必ずしも受け入れられていないことが多々ある.そのような常識の1つに,諸言語のあいだには言語そのものとしての優劣はないというものがある.しかし,往々にして,場合によっては信じられないことに言語を論じる人々の間にさえ,言語間の優劣を前提としているものがある.特に「英語は言語的にすぐれているから世界共通語となった」という見解が巷にはよく聞かれる.拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解』でも随所で(特に第9章第3節で)この見解の誤謬を指摘しているが,ことに日本では,英語を絶対とする価値観は根強いようだ.

念のために確認しておくが,ある言語(例えば英語)が他の言語とくらべて「言語的に」優勢でありうるという見方が誤解だと主張しているのであって,「社会的に」優勢でありうるということを否定しているわけではない.実のところ,現代世界において英語が社会的に優勢であることはどんな論者でも否定することができないだろう.だからといって,英語という言語そのものが―――発音,文法,語彙,意味,語用などの言語的な構造が―――例えば日本語よりもすぐれているということにはならない.英語が社会的に優勢なのは,その言語的特質とは関係がなく,その話者集団が社会的に影響力のある立場に立ってきた歴史の結果にすぎない.

このことは数々の根拠を挙げて議論することができるが,ここでは中村からの引用を2点示そう.

社会的に優位に立つ言語と接触しながら,英語が数世紀を生き延びて,今日「国際語」あるいは「世界語」としての地位を獲得したのは,Peter Strevens のような学者たちが主張するように英語が言語的に国際語としての特性を備えているからではなく,英語の背後にある政治的・文化的・経済的力が,接触した相手の言語のそれと対等かあるいは優位に立っていたからである.(60)

ある言語が社会的に優勢になるのには,背後にある政治・経済の力が大きな役割を果たしていて,言語そのものが〔言語学的に〕より優れているからではない.困ったことに〈社会的〉に優勢な言語の使い手はしばしばこの事実に気がつかないで,言語そのものが優秀であり,したがって,文化的にも優秀だという錯覚を起こす.その結果,「劣等なる」言語の消滅は当然のように思うようになる.異なる二言語が併存する場合,そのどちらかをよりプラクティカルだからといってその言語に優位性を与えるのは,いわば〈力の論理〉であって,そのような言語観は「帝国主義」的ですらある,といえるだろう.(82)

中村の著書は,[2012-03-29-1]の記事「#1067. 初期近代英語と現代日本語の語彙借用」でも触れた通り,英語帝国主義に抗する理念をもって書かれた近代の英語史であり,世界に(ことに日本に)はびこる英語絶対観を痛烈に攻撃している.論じ方はラディカルだが,基本的な考え方は言語学の基礎そのもの「言語のあいだに優劣はない」である.一方で,中村は,次の引用のようにバランスの取れた見方も示している.

今日英語の通用度は抜群に高い.その意味で,英語は,国と国,民族と民族を結ぶ役割を果たしているし,英語は〈共通語〉ないしは〈族際語〉なのである.しかし,同時に,世界的レベルでの英語文化浸透の役割を果たしているという意味では,文化帝国主義の言語である.民族と民族を結びつける言語なら「平和の言語」といえるが,その言語が同時に「帝国主義の言語」というのは明らかな矛盾である.しかし,こうした二面性が英語の社会的特性である以上,その一面だけを見て,英語万能主義に走ったり,あるいは英語を全面的に否定するのも共に学問的態度とはいえない.要は,英語を社会的・経済的にかつ歴史的に,言い換えればマクロ的に捉えることである.それができないままの英語教育や英語そのものの研究,英語を媒体とする文学研究などは極めて危険な営為となる可能性を持つ.その意味においても,英語の社会的二面性はきちんと捉え直しておく必要があるだろう.(175)

ここで述べられている英語の社会的な二面性とは,一言でいえば,通用性と侵略性 (183) と考えてよいだろう.なお,引用中の「族際語」とは,「国際語」という表現が政治的国家 (nation) による言語区分を前提としており,その枠組みには納まらない民族という単位を見えなくさせるという点で適切でないとして,田中克彦氏の用語を借りたものだという.

さて,言語それ自体に優劣がないことを言語学の基礎,言語学の常識などと呼んできたが,実際には,この知識が言語学に根付くまでには長い格闘の歴史があったし,現在もなお格闘しているといってよい.ある意味では,この格闘は言語学の歴史そのものと呼ぶことすらできるのである.

・ 中村 敬 『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』 三省堂,1989年.

2012-04-02 Mon

■ #1071. Jakobson による言語の6つの機能 [linguistics][function_of_language][phatic_communion]

昨日の記事「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]) の最後に触れたように,Jakobson によると,言語行動の6つの構成要素はそれぞれ言語の機能に緩やかに対応する.鈴木 (69--78) の要約に従って説明を加えたい.

(1) 表出.第1の構成要素である話し手に対応する言語の機能は,思考や感情などの表出である.話し手は,自己の内部の変化を外部へと押し出し (express) て,発話する.「アッ」「イテッ」等の間投詞は純粋に表出的である.突然「やめろ!」と叫ぶときにも感情は表出しているが,聞き手に対する具体的な働きかけも兼ねているので,次の (2) との複合と考えられる.

(2) 他動.第2の構成要素である聞き手に対応するのは,聞き手への働きかけという機能である.聞き手の反応は,ことばによる返答かもしれないし,行動による応答かもしれないし,外からは判別できない微妙な心理変化かもしれない.これらの反応を広義の行動ととらえれば,話し手の発言は,聞き手に訴えかけ,何らかの行動を促していることになる.命令,挑発,皮肉,お世辞,感動のスピーチなどは,言語の他動の機能と密接に関わる.

(3) 描写.第3の構成要素である事物・現象に対応する.話し手は,言語を通じて外の世界で生じていることを解釈,記述,叙述,言及,記録する.描写は,通常,言語の最たる機能とみなされており,ことさら説明を要しないだろう.

(4) 詩的機能.第4の構成要素であることばそのものに注目した機能である.この機能が活躍する典型的な場として詩を考えよう.詩には,描写や表出に力点を置く叙事詩や叙情詩などもある.しかし,鈴木 (73--74) の言葉を借りれば,「おしなべて詩が他の形式の文学,さらには一般の散文と異なるところは,リズム,韻律,反復繰り返しといった独特の手法で,ことばという音声素材のもつ美しさを,極限まで引き出す努力がなされる点にある」.詩ではなく通常の言語使用の場でさえ,私たちは調子や語呂を尊ぶし,冗談やしゃれも大好きである.詩的機能とは,何を言うかではなくどのように言うかを重視する,言語の自己実現の機能ということができるだろう.

(5) 交話.第5の構成要素である接触に関わるのが交話 (phatic) の機能である.言語行動の構成要素としての接触とは,話し手と聞き手の双方が,意思疎通において「波長」を合わせている状態である.交話とは,この波長合わせの機能にほかならない.挨拶や各種の社交辞令は,その伝達内容が重要なのではなく,それを取り交わす行為そのものが波長合わせのために重要なのである.しばしば無駄話しとみなされる,雑談,おしゃべり,井戸端会議も,共同体の一体感を高める波長合わせの働きをもっている.波長合わせの会話は,むしろ内容が希薄であるほうが,交話機能に特化させられ,その目的にとっては都合がよい.small talk に,天気や当たり障りのない話題が選ばれやすいのはそのためだろう.

(6) メタ言語.第6の構成要素である言語体系に関連するのは,言語について語るという言語の機能である.(3) の描写が言語の外の世界を語ることであるのに対して,メタ言語の機能は言語そのものを語ることである.「この単語の意味は何?」「お名前のヨウコさんってどういう漢字?」「この文の主語を指摘しなさい」「あの人の言葉遣いが気にくわない」など,言語を語るのに言語を用いる機会はことのほか多い.

以上が,よく知られている言語の6機能だが,これで言語の機能が尽くされているというわけではない.言語には,話し手の聞き手への配慮を示す待遇表現や,自らの置かれている帰属,立場,状況を含意する表現が豊富に備わっている.これらの社会言語学的・語用論的な表現のもつ機能は,(1), (3), (5) の機能を組み合わせたものとも考えられるが,独立した機能として別項を立てることもできるのではないか.

なお,言語の機能を Jakobson より細分化して8機能とする説もある.[2010-10-02-1]の記事「#523. 言語の機能と言語の変化」を参照.

・ 鈴木 孝夫 『教養としての言語学』 岩波書店,1996年.

2012-04-01 Sun

■ #1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素 [linguistics][function_of_language]

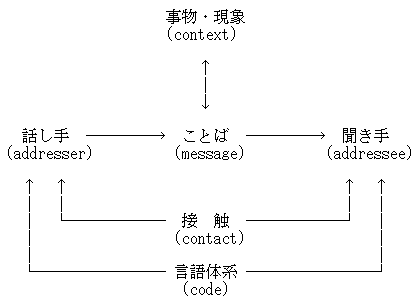

プラーグ学派 (The Prague School) の領袖 Roman Jakobson (1896--1982) は,コミュニケーション論の広い視野から言語理論を唱えた学者である.Jakobson は,言語行動に不可欠な構成要素として6つを認め,その関係を以下のようにとらえた(鈴木,p. 68 の図をもとに作成).

(1) 話し手 (addresser) .いうまでもなく発信者がいなければ言語行動は始まらない.

(2) 聞き手 (addressee) .話し手に対し,聞き手の存在も言語行動には欠かせない要素である.しかし,聞き手が存在しない言語行動もあることには注意したい.例えば,通常,独り言には聞き手がいない.この場合,話し手の発することばを話し手自身が聞くことにもなるという点では,「話し手=聞き手」と解釈することもできる.ただし,聞き手としての役割が限りなく希薄であるような,無意識のボソッとした独り言というものもあるように思われる.このような稀な機会は,聞き手の存在という条件に照らせば,厳密にいって言語行動ではないということになろうか.

(3) 事物・現象 (context) .ことばで表現しようとする現実のモノやコトで,ことばの外側にある存在.

(4) ことば (message) .(3) の事物・現象に対応する言語表現.当然,これがなければ言語行動と呼べない.

(5) 接触 (contact) .話し手と聞き手の双方が,意思疎通に際して,物理的および心理的にスイッチ・オンの状態にあるという条件.例えば,音声による言語行動において,話し手と聞き手は音声をやりとりできる物理的状況(音が聞こえるほどに距離が近い,電話などの機器が利用できる等々)になければならない.あるいは,互いに意思疎通を図る心理的な準備ができている(一方が他方の働きかけを無視しない,両者が話し合う心のゆとりがある,互いに起きていて意識がある等々)必要がある.この条件に照らすと,親の小言が子の右の耳から左の耳へと抜けてゆく場合には「接触」がないことになり,厳密には言語行動が起こっていないということになる.

(6) 言語体系 (code) .話し手と聞き手のあいだに共通のコードがなければ,当然ながら意思疎通は成功しないので,有意味な言語行動とはならない.端的にいえば,互いに通じない言語で会話していても,意思疎通は図れない.

以上の6要素はいずれも原則として言語行動に不可欠な構成要素だが,重要なのは,それぞれが言語の機能に対応していることだ.それについては明日の記事で.

・ 鈴木 孝夫 『教養としての言語学』 岩波書店,1996年.

2012-03-27 Tue

■ #1065. 第三者的な客体としての音声言語の特徴 [linguistics][taboo][kotodama][function_of_language][semantics]

[2012-03-25-1], [2012-03-26-1]の記事で,人間の言語はなぜ音声に依存しているのかという問題について考えた.音声であるがゆえの長所や欠点を挙げてきたが,今回は,長所とも欠点ともいえない,音声であるがゆえの言語のもつ重要な特徴を1つ示したい.以下の記述には,鈴木 (26--28) の考察に拠るところが多いことを断わっておく.

昨日の記事で,人間にとって,音声信号は他の物理信号に比べて発信するのが著しく楽であるという点に触れた.発音は,呼吸や摂食という生理機能のために発達してきた器官を2次的に利用して生み出すものであり,「廃物利用」のたまものである.呼吸のような自然さで生み出されるというこの特殊事情により,音声言語は「第三者的な客体」という独特な性質を帯びる.独特というのは,通常であれば信号の発信者と受信者のあいだには,必要とされるエネルギーの点で不均衡が見られるものだからだ.例えば,匂い通信であれば,発信者は大きなエネルギーを消費して体から匂い成分を分泌しなければならないが,受信者はそれを嗅げばよいだけであり,ほとんどエネルギーを必要としない.ところが,音声言語による通信では,発信に要するエネルギーが限りなく少なくすむので,発信者と受信者の立場の差がほとんどないのである.すると,「オレが音声を出したはずだ,しかし出したという意識はない」という具合になる.音声は,自分が出した自分の分身であるにもかかわらず,一旦出てしまえばよそ者のように客観視できる存在へと変化する.はたして,話し手と聞き手のあいだには「第三者的な客体」たる音声言語が漂うことになる.

鈴木によれば,人はことばを第三者的な客体ととらえているからこそ,言霊思想なるものをも抱くに至るのではないかと示唆している (27) .ことばに魂が宿っていると信じるためには,始めにことばが憑り代(よりしろ)として客体化されていなければならないからだ.ここで思い出すのは,文化的タブーだ.タブーとなる事物は,しばしば2つの異なる世界の境界線上に漂っており,どちらともつかない世界に属する畏怖すべき存在である.人間に似ているが人間ではない神,鬼,妖精,妖怪,魔女.自分(の分身)でありながら自分ではない排泄物.どの世でも,人々はこのような中間的な存在に言いしれぬ畏怖を抱き,それをタブーとしてきた.ことばそのものが畏怖すべき存在であり,そこには言いしれぬ力が宿っているのだとする信念が言霊思想だとすれば,ここに「第三者的な客体」説の関与が疑われる.

鈴木はまた,ことばとその指示対象との関係は直接的なものではなく間接的なものであるという意味論上の説も,この「第三者的な客体」説と関係があるだろうと述べている (27) .

「第三者的な客体」説が含意するもう1つのことは,言語の主要な機能のうちのメタ言語的機能に関するものである([2010-10-02-1]の記事「#523. 言語の機能と言語の変化」を参照).同説によれば言語は客体なのだから,それ自身を話題の対象とするための言語使用が発達することは至極当然ということになる.

最後に,ことばが第三者的な客体であるということは,ことばが独立した有機体であるという考えにもつながるだろう.19世紀の比較言語学で信じられた言語有機体説や,20世紀でも Sapir の drift (偏流)に潜んでいる言語観の根本には,この説が関与しているのかもしれない.

・ 鈴木 孝夫 『教養としての言語学』 岩波書店,1996年.

2012-03-26 Mon

■ #1064. 人間の言語はなぜ音声に依存しているのか (2) [linguistics][linearity][speech_organ][sign_language]

昨日の話題 ([2012-03-25-1]) の続きで,言語はなぜ音声に依存しているのか,という問題を考えたい.まず,音声依存の長所は何か.1つには,発信者にとって発信が楽だということが挙げられる.人間には発音のための器官が適切に備わっているということは昨日の記事でも触れた(他に ##160,544 の記事も参照).だが,そのこと以上に,あまり余計なエネルギーを使わず,それでいて意のままに発音できるということが重要である.人間にとって,匂いや味を意のままに生み出すことは難しいが,音を生み出すことは容易である.容易さという点では,確かに,触覚に訴える「さすり」や「たたき」,視覚に訴える身振りや表情を作り出すのも同じくらい造作ないように思われるかもしれないが,いずれも発音に比べればエネルギー消費は大きい.一方,発音は,鈴木 (25) のいうように「廃物利用」の上に成り立っているという特徴を有する.発音に用いる呼気は,生存に必要な本能としての呼吸活動の一環として実現できるし,調音に用いる唇,舌,歯などの運動も,やはり生存に必要な本能としての摂食活動の一環として実現できる.「ついで」の利用なので,無駄がないし,減りもしない.通常,物理信号を発するには相当のエネルギーが必要とされるものだが,最小限の追加的なエネルギーのみで発することができる音声というものを信号として選んだのは,人間の賢い選択,いや必然的な選択だったのかもしれない.

音声依存の長所の2つ目は,嗅覚や味覚の場合に起こりうる「混じり合い」の心配が少ないことだ.匂いや味は,放っておけばその場に停滞するために,2種類,3種類と混じり合ってしまい,それぞれを区別することが難しくなる.したがって,複数の匂いメッセージ,味メッセージが混じり合わないようにするには,逐一,場所を替えて発信しなければならない.これでは面倒だし,意思疎通の即時性が損なわれる.では,それだからといって,匂いや味の停滞しにくい風通しの良い場所を選ぶと,今度は匂いや味が受信者に届く前に風に吹き払われてしまうという不便が生じる.

ところが,音声は空気中に停滞するものでもないし,多少の風であれば吹き飛ばされることもないという両方の利点がある.ラテン語で uerba uolant, scripta manent 「話し言葉は飛び去り,書き言葉は残る」という通り,音声言語は放たれたそばから消えて行くため,その場に停滞もしなければ混じり合いもしないと同時に,風に吹き飛ばされるほど頼りない存在でもない.場所を替えずに機関銃のように話し続けることができるのは,言語が音声を用いているからだ.

音声依存の言語は,上記のように大きな長所をもつが,欠点もある.2つ目の長所の裏返しなのだが,メッセージを持続させたい場合には,音の即座に消えゆく性質は仇となる.繰り返し同じことを言い続けるというような解決策が考えられるが,5分間ならともかく,5年間は続けていられない.しかし,文明は文字という視覚に訴える重要な補助手段を生みだし,音声言語の欠点を見事に補ってきたことは注目に値するだろう.

また,音声依存の言語は,音声の発信が不可能だったり,音声信号がかき乱されたりするような物理的な状況においては,機能しないという欠点もある.例えばスキューバダイビング中には音声メッセージを発しにくいし,発したとしても相手に届きにくいので,有効な伝達手段とはならない.身振りや筆談のほうが適切である.同じく,騒音のやかましい地下鉄内や,雑踏のパーティにおいては,音声言語はしばしば非力である ([2009-07-17-1]の記事「#80. 地下鉄内のコミュニケーションには手話が最適かも」を参照).このような状況で頑張って声を張り上げる様子は,嗅覚に訴えかける言語の発信者が,頑張って作り出した匂いが風に吹き払われそうになる危機に際して,もっと頑張って強いにおいを発しようと力む姿に比較される.

音声依存のもう1つの欠点としては,人間の発音器官の構造上,発音の音源が1つに限られるという事実がある.もっとも音源が複数あればあったで,複雑な音声の組み合わせが実現できるかもしれないが,受信側にとってみれば,さすがの人間の聴覚でも複数音源の聞き取りに対応するのは負担が大きいだろう.したがって,発音の音源が1つであること自体が欠点というわけではない.音源が1つであることによって必然的に生じる音の特性,宿命としての線状性 (linearity) のもたらす欠点が,ここでの問題である(「#766. 言語の線状性」については[2011-06-02-1]の記事を参照).言語の線上性とは言語記号が時間軸に沿って線上に並ばざるを得ないという言語に働く重力のようなもので,これにより,発信者も受信者も,継起する記号と記号のあいだの関係を常に記憶していなければならないという記憶上の負担を強いられる.時間軸に沿って発せられた複数の記号は,決して一望することはできず,1つ1つ順番に記憶して,脳内で処理するほかない.複雑な入れ子型の統語構造が理解されにくいということはよく知られているが,それは主として音声言語による聴解の話しで,文字で表わされれば,あるいは統語ツリーで関係が視覚的に示されれば,一目瞭然ということも多い.

音声依存の言語の長所と欠点はそれぞれコインの表裏であるという側面はあるが,天秤にかければ長所のほうが断然に大きいと考えられる.細かく分化された音声信号を楽に産出することができ,それを高い精度で聴解することができ,かつメッセージの連続的な即時伝達という要求を満たすことができる.原理的には接触や身振りでも同様の機能を果たすことができるかもしれないが,効率の点からは,音声に圧倒的に分がある.音声を土台として文字や手話が派生し,音声言語を補助するものとして接触や身振りが用いられることからも示唆される通り,音声は人間にとって唯一絶対の伝達手段ではないものの,多くの点で他の手段の上に立つ有効な意思疎通の方式なのである.

・ 鈴木 孝夫 『教養としての言語学』 岩波書店,1996年.

2012-03-25 Sun

■ #1063. 人間の言語はなぜ音声に依存しているのか (1) [linguistics][sign_language][writing][medium][origin_of_language][speech_organ][anthropology][semiotics][evolution]

言語は音声に基づいている.文明においては文字が重視されるが,言語の基本が音声であることは間違いない.このことは[2011-05-15-1]の記事「#748. 話し言葉と書き言葉」で論じているので,繰り返さない.今回は,言語という記号体系がなぜ音声に基づいているのか,なぜ音声に基づいていなければならないのかという問題について考える.

まず,意思疎通のためには,テレパシーのような超自然の手段に訴えるのでないかぎり,何らかの物理的手段に訴えざるをえない.ところが,人間の生物としての能力には限界があるため,人間が発信かつ受信することのできる物理的な信号の種類は,おのずから限られている.具体的には,受信者の立場からすれば,視・聴・嗅・味・触の五感のいずれか,あるいはその組み合わせに訴えかけてくる物理信号でなければならない.発信者の立場からすれば,五感に刺激を与える物理信号を産出しなければならない.当然,後者のほうが負担は重い.

さて,嗅覚に訴える言語というものを想像してみよう.発信者は意思疎通のたびに匂いを作り出す必要があるが,人間は意志によって匂いを作り出すことは得意ではないし,作り出せたとしても時間がかかるだろう.あまり時間がかかるようだと即時的な意思疎通は不可能であり,「会話」のキャッチボールは望めない.また,匂いを作り出せたとしても,その種類は限られているだろう.手にニンニク,魚,納豆を常にたずさえているという方法はあるが,それならばニンニク,魚,納豆の現物をそのまま記号として用いるほうが早い.仮に頑張って3種類の匂いを作り出すことができたと仮定しても,それはちょうどワー,オー,キャーの3語しか備わっていない言語と同じことであり,複雑な意志疎通は不可能である.3種類を組み合わせれば複雑な意思疎通が可能になるかもしれないが,匂いは互いに混じり合ってしまうという大きな欠点がある.受信者の側にそれを嗅ぎ分ける能力があればよいが,受信者は残念ながら犬ではなく人間であり,嗅ぎ分けは難しいと言わざるを得ない.風が吹かずに空気が停滞している場所で,古い匂いメッセージと区別して新しい匂いメッセージを送りたいとき,発信者・受信者ともに匂いの混じらない安全な場所に移動しなければならないという不便もある(だが,逆にメッセージを残存させたいときには,匂いの残存しやすい性質はメリットとなる).風が吹いていれば,それはそれで問題で,受信者が感じ取るより先ににおいが流されてしまう恐れがある.発信者が体調不良で匂いを発することができない場合や,受信者が風邪で鼻がつまっている場合には,匂いによる「会話」は不可能である(もっとも,類似した事情は音声言語にもあり,声帯が炎症を起こしている場合や,耳が何らかの事情で聞こえない場合には機能しない).人間にとって,嗅覚に訴えかける言語というものは発達しそうにない.

次に味覚である.こちらも産出が難しいという点では,嗅覚に匹敵する.発信者が意志によって体から辛み成分や苦み成分を分泌し,受信者に「ほれ,なめろ」とかいうことは考えにくい.激しい運動により体に汗をかかせて塩気を帯びさせるなどという方法は可能かもしれないが,即時性の点で不満が残るし,不当に体力を消耗するだろう.受信者の側でも,味覚により何種類の記号を識別できるかという問題が残る.味覚は個人差が大きいし,体調に影響されやすいことも,経験から知られている.さらに,匂いの場合と同様に,味は混じりやすいという欠点がある.味覚依存の言語も,効率という点では採用できないだろう.

触覚.これは嗅覚や味覚に比べれば期待がもてる.触るという行為は,発信も受信も容易だ.発信者は,触り方(さする,突く,掻く,たたく,つねる等々),触る強度,触る持続時間,触る体の部位などを選ぶことができ,それぞれのパラメータの組み合わせによって複雑な記号表現を作り出すことができそうだ.たたくリズムやテンポを体系化すれば,音楽に匹敵する表現力を得ることもできるかもしれない.複数部位の同時タッチも可能である.ただし,受信者側にとっては触覚の感度が問題になる.人間の識別できるタッチの種類には限界があるし,掻く,たたく,つねるなどの結果,痛くなったり痒くなったりしては困る.痛みや痒みは持続するので,匂いの残存と同じような不都合も生じかねない.触覚に依存する言語というものは十分に考えられるが,より効率の良い手段が手に入るのであれば,積極的に採用されることはないのではないか.さする,なでる,握手する,抱き合うなどのスキンシップは実際に人間のコミュニケーションの一種ではあるが,複雑な記号体系を構成しているわけではなく,主役の音声言語に対して補助的に機能することが多い.

人間において触覚よりもよく発達しており,意思伝達におおいに利用できそうな感覚は,視覚である.実際に有効に機能している視覚記号として,身振りや絵画がある.特に身振りは発信が容易であり,即時性もある.文字や手話も視覚に訴える有効な手段だが,これらは身振りと異なり,原則として音声言語を視覚へ写し取ったものである.あくまで派生的な手段であり,補助や代役とみなすべきものだ.しかし,補助や代役とはいえ,いくつかの点で,音声言語の限界を超える働きすら示すことも確かである(##748,849,1001).このように音声言語の補助や代役として視覚が選ばれているのは,人間の視覚がことに鋭敏であるからであり,偶然ではない.視覚依存の欠点として,目の利かない暗闇や濃霧のなかでは利用できないことなどが挙げられるが,他の感覚に比べて欠点は少なく,長所は多い.[2009-07-16-1]の記事「#79. 手話言語学からの inspiration 」も参照.

最後に残ったのが,人間の実際の言語が依存している聴覚である.聴覚に訴えるということは,受信者は音声を聴解する必要があり,発信者は音声を産出する必要があるということである.まず受信者の立場を考えてみよう.人間の聴覚は視覚と同様に非常に鋭敏であり,他の感覚よりも優れている.したがって,この感覚を複雑な意思疎通の手段のために利用するというのは,能力的には理にかなっている.音の質や量の微妙な違いを聞き分けられるのであるから,それを記号間の差に対応させることで膨大な情報を区別できるこはずだからだ.

次に発信者の立場を考えてみよう.発信者は多様な音声を産出する必要があるが,人間にはそのために必要な器官が進化の過程で適切に備わってきた([2009-10-04-1]の記事「#160. Ardi はまだ言語を話さないけれど」,[2010-10-23-1]の記事「#544. ヒトの発音器官の進化と前適応理論」を参照).人間の唇,歯,舌,声帯,肺などの発音に関わる器官がこのような状態で備わっているのは,言語の発達にとって理想であったし,奇跡とすらいえる.これにより,微妙な音の差を識別できる聴覚のきめ細かさに対応する,きめ細かな発音が可能になったのである.音声に依存する言語が発達する条件は,進化の過程で整えられてきた.

では,他の感覚ではなく聴覚に訴える手段が,音声に依存する言語が,特に発達してきたのはなぜだろうか.それは,上で各感覚について述べてきたように,聴覚依存,音声依存の伝達の長所と欠点を天秤にかけたとき,長所が欠点を補って余りあるからである.その各点については,明日の記事で.

2012-03-24 Sat

■ #1062. 言語の二重分節は本当にあるか [double_articulation][linguistics][sign]

[2011-06-03-1]の記事「#767. 言語の二重分節」で解説した Martinet の二重分節 (double articulation) は,記号としての言語のもっている最も際立った特性の1つとして,どの言語学の教科書にも取り上げられている.二重分節は,機能主義の立場から言語に内在している経済性を強く押し出した Martinet の言語観を支える理論的な支柱であり,20世紀構造言語学の成果を象徴する最重要事項の1つである.

しかし,町田 (166--68) によると ,よくよく考えてみると,二重分節というものが,Martinet の主張するような言語の経済性を本当に体現しているのかどうかは疑わしいという.第1に,monème (記号素)へ切り分ける第1分節と,phonème (音素)へ切り分ける第2分節とは,性質が大きく異なっており,分節という同じ用語でまとめてよいものなのかという疑問がある.monème は記号 (signe) であり,signifiant と signifié が分かちがたく結びついた1単位である.言語の経済性を論じる際には,この基本単位である monème そのものの種類を多くするのが情報伝達にとって経済的なのか,あるいはその種類は抑えながら,その組み合わせ(統語)を工夫することで対処するのが経済的なのか,という議論になるだろう.

ところが,phonème については,そのような議論ができない.phonème は signifiant に属する単位であり,それ自体は記号ではない.signifié,つまり意味を担っていないのだから,情報伝達の経済という議論には関わりようがない,というわけである.

二重分節に向けられたこの疑惑を,経済性の程度を割り出すための方法という観点からとらえ直すと,次のようになる.monème の経済性は,上で触れたように,その種類を増やすことで確保するのか,その組み合わせを工夫することで確保するのかという問題であり,伝達したい意味内容の頻度の問題などと関連させて数値化し,比較することが一応のところ可能である.極端な場合には,100個しか monème がなく,その統語的組み合わせを工夫して何とか言語機能を果たすような仮想言語を思い浮かべることができるし,反対に,「主部+述部」という単純な統語論しかもたないが,monème の種類は数百万個あるという仮想言語を思い浮かべることができる.この2つの言語の効率を云々することはできるだろう.

ところが,phonème の経済性は,上の monème と同じようには議論できない.確かに,100個の区別される phonème が「子音+母音+子音」という1種類の並びで配置されて1つの monème を構成するという仮想言語と,区別される phonème は10個しかないが monème を構成するための子音と母音の組み合わせは幾通りもあるという仮想言語とを比べてみることはできるかもしれない.しかし,ここで比べているのは,意味を伴わない phonème の種類や配列であり,これは情報伝達の経済性に何ら関わりがない.情報伝達の経済性の問題というよりは,調音能力と聴解能力のバランスの問題というほうが近い.

Martinet の主張する言語の経済性の原理は,汎用的で強力な説明原理ではある.しかし,その原理を象徴する二重分節という考え方にも疑問点があるということ,また,いまだに言語において何をもって経済的とみなすかという基本的な事項での共通認識が得られているとは言い難いことから,踏み固められている定説にも,より突っ込んだ批評が必要だろう.

・ 町田 健 『ソシュールと言語学』 講談社〈講談社現代新書〉,2004年.

2012-03-23 Fri

■ #1061. Coseriu の言語学史の振子 [linguistics][diachrony][history_of_linguistics][renaissance][philosophy_of_language]

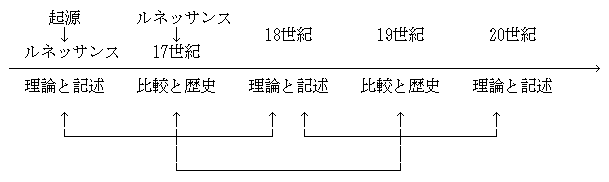

通常,近代言語学史は,Sir William Jones (1746--1794) の1786年の講演と,それに続く比較言語学の発展において始まったとされる([2010-02-03-1]の記事「#282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘」を参照).しかし,この18世紀末の契機は,舞台を西洋に限るとしても,より広い歴史的な視野から評価する必要がある.確かに,18世紀末は,初めて継続的に科学的な態度で言語に注目し始めたという点で,言語学史に一線を画する時代だったことは認めてよい.しかし,それ以前にも常に人々は言語に関心を注いできたのである.1786年を境に以前と以後にわける言語学史のとらえ方を「断絶」と呼ぶのであれば,ルーマニア生まれでドイツの言語学者 Coseriu (1921--2002) の言語学史のとらえ方は「振子」,共時的関心と通時的関心のあいだに揺れる振子として表現できるだろう.加賀野井 (65) に紹介されている Coseriu の図式は以下の通り.

この図式によれば,ルネッサンスと19世紀が歴史主義の時代,その前後と狭間の時代が理論・記述主義の時代ということになる.ルネッサンス以前は,ギリシア語やラテン語を規範とする見方や言語哲学が盛んであり,視点は共時的だった.ルネッサンス期は言語どうしの比較や同一言語の異なる時代の比較へ関心が移り,通時的な傾向を示した.18世紀には,近代語の記述文法の研究が進み,ライプニッツの普遍文法などが出たことから,共時的な関心の時代だったといえる.19世紀には比較言語学によって通時的な側面に光が当てられた.そして,20世紀,特にソシュール以降は共時的な言語学が優勢となった.

この図から当然の如く湧き出てくるのは,21世紀は,通時的な関心へと振子が揺り戻すのではないかという予想だ.各時代の関心の交替は,何も言語学の分野だけに限ったことではなく,他の学問領域にも広く共通した思想上の傾向だった.そして,現代のように時代の転換期にあるといわれる時代には,歴史を顧みる傾向が強まるとも言われる.20世紀を駆け抜けた共時言語学の拡散と限界から,そろそろ一休みを入れたい気分にならないとも限らない.振子は,人間の退屈しやすい性質,気分転換を欲する性質を反映していると考えれば,そろそろ揺り戻しがあるかもしれないということも十分に考えられる.

もちろん,Coseriu の振子は,後代から観察した過去の記録にすぎず,未来を決定する力はない.歴史を作るのはそれぞれの時代の人間であり,ここでいえば言語観察者や言語学者である.しかし,20世紀の言語学の達成と発展性を考えると,振子が揺り戻すかもしれないと考えさせる根拠はある.1つは,20世紀の構造言語学や生成文法があまり手をつけずにおいた言語の変異と変化の重要性が,20世紀後半になって認識されてきたこと.2つは,20世紀の共時言語学が上げてきた種々の成果を,かつてソシュールが優先度低しとして棚上げしておいた通時態にも応用してみたくなるのが人情ではないかということ.

また,これは20世紀言語学の成果とは独立した要因ながら,筆者の日頃考えているところだが,英語などの有力言語の世界的な広がり,国際交流に伴う語学熱,情報化社会に裏打ちされた言語の重要性の喧伝などという現代の社会現象が,人々に言語疲れを引き起こす可能性があるのではないかということだ.言語は役に立つ,言語の力は偉大だなどとあまりに喧伝されると疲れてしまう.むしろ,なぜそうなのか,なぜそうなってきたのかという本質的な問題へ向かう傾向が生じるのではないか.

とここまで書きながら,上の議論は,英語史や歴史言語学に肩入れしている筆者の願いにすぎないのかもしれないな,と思ったりもする.21世紀の潮流を見極めたい.

・ 加賀野井 秀一 『20世紀言語学入門』 講談社〈講談社現代新書〉,1995年.

2012-03-18 Sun

■ #1056. 言語変化は人間による積極的な採用である [language_change][linguistics][grimms_law][history_of_linguistics]

20世紀後半までの近代言語学の歴史は,抽象化の歴史といってもよい.言語という雑多で切り込みにくい対象を科学するためには,数多くの上皮をはぎ取り,裸にしてかかる必要があった.言語それ自体を取り出すために,文字をはぎ取り,民族や国家を捨象し,最後には話者を追放した.そのようにしてまな板に載せられた裸の言語を相手に,理論化を進めていったのである.それにより理論言語学は大いに発展したのであり,言語学の進歩にとって必要だったことは間違いない.それを踏まえて,20世紀後半からは,言語学は理論から実践へと関心を戻してきたようにみえる.社会言語学や語用論などの興隆は,社会や話者を言語学へ甦らせようとする欲求の結果だろう.

この視点は重要である.音声変化の代表例としてグリムの法則 (Grimm's Law) を例に取ろう ([2009-08-08-1]の記事「グリムの法則とは何か」を参照).そこでは印欧祖語の *p がゲルマン語では *f へ変化したとされるが,「法則」と呼ばれることの意味は何であるかを考えてみたい.この音声変化は原則として例外なくすべての語において生じたとされ,その意味で法則と呼ぶにふさわしい性格があることは確かだ.しかし,これは自然科学的な意味での法則ではあり得ない.なぜならば,話者という人間が介在しなければこの変化は起こりようがなかったし,歴史的に一回限りの出来事であるために再現可能性がないからである.特定の時期の特定の話者(集団)に依存していた変化であるから,熱力学の第2法則のようなものとは本質的に異なる.音声変化の主である話者は,受動的に変化を受けていたわけではなく,能動的に変化を起こしていたと考えなければならない.そこには話者による採用という積極的な行動があったと仮定せざるを得ない.田中 (153--54) のことばで,この主張を聞いてみよう.

人間という動物は,無意識に,なにか人間を超えた法則にしたがって,自分でも気づかずに p を f と発音するほどに法則に従順でなければならないのだろうか.そんなことがあるはずはないし,またあってはならない.人間は法則のために存在するものではないからである.およそ人間に関するできごとのなかに,無意識の法則的変化はあり得ない.p から f への変化は,一団の言語の話し手のなかで各個人の上に一斉に起きたのではなく,ある個人の上に生じた変化が拡散し,社会的に採用されたのだということを,じつによくわかるように説明したのはエウジェニオ・コセリウだった.かれは,あらゆる変化は採用であり,採用は人間の意志の行為であること,ちょうどタイプライターの p の文字を一たび f でとりかえたならば,あとは何度たたいても f が出てくるのは少しもふしぎでないのと同様,それは自然の法則とは無縁なものだと説明してみせた.こうして,音韻法則は,超人間法則の神秘の世界から,やっと人間世界にひきもどされたのである.(引用者注:太字で示した採用は,原文では傍点)

コセリウのように,言語を人間世界にひきもどそうとした日本の学者がある.方言周圏論を提唱した柳田国男である([2012-03-07-1]の記事「#1045. 柳田国男の方言周圏論」を参照).柳田は,蝸牛を表わす種々の語の地理的な伝播を念頭におきながら,新語の拡大は,人々の新語の「採択」に他ならないと論じている.その採択とは,文芸の評価と異なるところのない,好みの反映された積極的な承認であると断じている.やや長い引用だが,「話者集団による積極的な承認」という強い主張を味わうために,1段落をすべて記そう (39--40) .

あるいはこの新陳代謝の状態をもって,簡単に流行と言ってしまえばよいと思う人もあるか知らぬが,それには二つの理由があって,自分たちは従うことが出来ない.「流行」は社会学上の用語として今なおあまりに不精確な内容しか有たぬこと是が一つ,二つには新語の採択には単にそれが新しいからという以上に,遥かに具体的なる理由が,幾つでも想像し得られるからである.たとえば語音が当節の若き人々に,特に愛好せられるものであり,もしくは鮮明なる聯想があって,記憶通意に便であることなども一つの場合であるが,更に命名の動機に意匠があり,聴く者をして容易に観察の奇抜と,表現の技巧を承認せしめるものに至っては,その効果はちょうど他の複雑なる諸種の文芸の,世に行なわるると異なるところがない.一方にはまたその第一次の使用者らが,しばしば試みてただ稀にしか成功しなかった点も,頗る近世の詩歌・俳諧・秀句・謎々などとよく似ていて,今でもその作品から溯って,それが人を動かし得た理由を察し得るのであるが,しかもただ一つの相異はその作者の個人でなく,最初から一つの群であったことである.かつて民間文芸の成長した経路を考えてみた人ならば,この点は決して諒解に難くないであろう.独り方言の発明のみと言わず,歌でも唱え言でもはた諺でも,仮令始めて口にする者は或る一人であろうとも,それ以前に既にそう言わなければならぬ気運は,群の中に醸されていたので,ただその中の最も鋭敏なる者が,衆意を代表して出口の役を勤めたまでであった.それ故にいつも確かなる起りは不明であり,また出来るや否やとにかく直ぐに一部の用語となるのであった.隠語や綽名は常にかくのごとくして現われた.各地の新方言の取捨選択も,恐らくはまた是と同様なる支持者を持っていたことであろう.この群衆の承認は積極的のものである.単に癖とか惰性とかいうような,見のがし聞きのがしとは一つではない.それを自分が差別して,此方を新語の成長力などと名づけんとしているのである.

音声と語彙とでは,変化に際する意識の関与の度合いに差があるだろうが,それは質の差ではなく程度の差ということになろうか.

・ 田中 克彦 『ことばと国家』 岩波書店,1981年.

・ 柳田 国男 『蝸牛考』 岩波書店,1980年.

2012-01-16 Mon

■ #994. syntagmatic relation と paradigmatic relation [linguistics][saussure][terminology]

言語学における基本的な対立概念の1つに,syntagmatic relation と paradigmatic relation がある.

言語表現において A--B--C と並んだ要素が互いにどのような関係にあるかを記述するとき,これを統合的関係 (syntagmatic relation) という.したがって,syntax と呼ばれる統語論とは,語の並び順の研究のことである.一方,A--B--C と並んだ要素で,例えば A の代わりに A' や A'' や A''' が現われることも可能だったし,B の代わりに B' や B'' や B''' が現われることも可能だったが,ここでは A と B がそれぞれ選択されたと考えられる.このとき,A, A', A'', A''', etc. や B, B', B'', B''', etc. の各要素間は系列的関係 (paradigmatic relation) にあるといわれる.(代)名詞や動詞の語形変化表などは paradigm と呼ばれるが,これは,表として整理されるている項目のいずれかが,言語表現上に実現されるからである.

Martinet (49--50) の説明を拙訳つきで示そう.

. . . on a, d'une part, les rapports dans l'énoncé qui sont dits syntagmatiques et sont directement observables : ce sont, par exemple, les rapports de /bòn/ avec ses voisins /ün/ et /bier/ et ceux de /n/ avec le /ò/ qui le précède dans /bòn/ et le /ü/ qu'il suit dans /ün/. On a intérêt à réserver, pour désigner ces rapports, le terme de contrastes. On a, d'autre part, les rapports que l'on conçoit entre des unités qui peuvent figurer dans un même contexte et qui, au moins dans ce contexte, s'excluent mutuellement ; ces rapports sont dits paradigmatiques et on les désigne comme des oppositions : bonne, excellente, mauvaise, qui peuvent figurer dans les mêmes contextes, sont en rapport d'opposition : il en va de même des adjectifs désignant des couleurs qui peuvent tous figurer entre le livre... et... a disparu. Il y a opposition entre /n/, /t/, /s/, /l/ qui peuvent figurer à la finale après /bò-/.

一方では,発話には「統合的」と呼ばれる関係,直接に観察可能な関係がある.これは,例えば,/bòn/ が隣り合う /ün/ と /bier/ に対してもつ関係であり,/bòn/ や /ün/ のなかで /n/ が先行する /ò/ や /ü/ に対してもつ関係である.この関係を示すのに「対比」という用語を取っておくのがよいだろう.他方では,同じ文脈に現われうるが,少なくともその文脈では互いに排他的である要素間にみられる関係がある.この関係は「系列的」と呼ばれ,「対立」として示される.bonne, excellente, mauvaise は同じ文脈に現われうるので,対立の関係にあるといえる.le livre... と ... a disparu の間に現われうる色の形容詞についても事情は同じだ./bò-/ の後に最終音として現われうる /n/, /t/, /s/, /l/ の間にも対立がみられる.

syntagmatic relation と paradigmatic relation は言語において極めて基本的な着眼点の差であり,その発想の源流は,ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) の統合関係 (rapport syntagmatique) と連合関係 (rapport associatif) にある.しかし,その後,異なる学派が異なる術語をもって論じているので,terminology には注意を要する.

syntagmatic relation については,統合的関係のほか,連辞的関係,連項的関係,連鎖関係 (chain relation),両立の関係 (both-and),接合の関係 (conjunction),連関 (relation),構造 (structure) という術語が,paradigmatic relation については系列的関係のほか,範列的関係,選項的関係,選択関係 (choice relation),分立の関係 (either-or),離接の関係 (disjunction),相関 (correlation),体系 (system) という術語が認められる.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

2011-06-06 Mon

■ #770. Martinet にとって言語とは? [linguistics][arbitrariness]

目下 Martinet の Éléments de linguistique générale (邦題『一般言語学要理』)を少しずつ読み,一般言語学の諸概念について勉強し直している([2011-05-14-1], [2011-05-15-1], [2011-06-02-1], [2011-06-03-1]の各記事で Martinet の言葉を引用してきた).ようやくイントロ部のピークにさしかかったところだが,Martinet にとっての「言語 (langue) とは何か」 (43--44) を紹介しないわけにはいかない.拙訳つきで引用する.

1-14. Qu'est-ce qu'une langue?

Nous pouvons maintenant tenter de formuler ce que nous entendons par «langue». Une langue est un instrument de communication selon lequel l'expérience humaine s'analyse, différemment dans chaque communauté, en unités douées d'un contenu sémantique et d'une expression phonique, les monèmes : cette expression phonique s'articule à son tour en unités distinctives et successives, les phonèmes, en nombre déterminé dans chaque langue, dont la nature et les rapports mutuels diffèrent eux aussi d'une langue à une autre. Ceci implique 1o que nous réservons le terme de langue pour désigner un instrument de communication doublement articulé et de manifestation vocale, 2o que, hors cette base commune, comme le marquent les termes «différemment» et «diffèrent» dans la formulation ci-dessus, rien n'est proprement linguistique qui ne puisse différer d'une langue à une autre : c'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'affirmation que les faits de langue sont «arbitraires» ou «conventionnels».

1-14. 言語 (langue) とは何か

我々はいま,「言語」で理解しているところのものを定義づけようと試みることができる.言語とは,人間の経験が,各共同体において異なるやり方で,意味内容と音声表現の付与された単位 (monème) へと分析される方法を表わすコミュニケーション手段である.この音声表現は,今度は弁別的で連続的な単位 (phonème) へと分節され,その数は各言語で決まっており,その性質と相互関係はそれ自身が言語ごとに異なっている.このことは二つのことを含意する.(1) 「言語」という用語は,二重に分節された,音声によって表現されるコミュニケーション手段を指すためにとっておくということ.(2) この共通基盤の枠外では,「異なるやり方で」や「異なっている」という語が示している通り,言語ごとに異なり得ない如何なるものも厳密には言語的ではない.言語の事実が「恣意的」あるいは「慣習的」であるという主張は,この意味において理解すべきである.

これほど明確に言語を相対化する視点はないだろう.人間は,母語や学んだことのある言語に自然と適応し,肩入れするものである.しかし,世界に約7000個あるとされる言語のそれぞれが恣意的で慣習的に定められた体系を体現しており,また限られた共同体で使用されているにすぎないことを知るとき,自らの知っている言語の存在の小ささに気付く.一方で,各言語は,慣習的な道具にすぎないといえども,信じられないほどに複雑な体系を表わしている.言語の不思議さを感じざるを得ない.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

2011-06-03 Fri

■ #767. 言語の二重分節 [double_articulation][phoneme][linguistics]

昨日の記事「言語の線状性」[2011-06-02-1]に引き続き,ヒトの言語の特徴について.すべての言語は二重に分節されている.言語のこの重要な特性は二重分節 ( double articulation ) と呼ばれる.

第一の分節は,言語化して伝達すべき物事を,Martinet が monème と呼ぶところの音形と意味がペアでカプセル化された記号(典型的には語)へ分節する過程である.拙訳とともに Martinet から引用する.

La première articulation du langage est celle selon laquelle tout fait d'expérience à transmettre, tout besoin qu'on désire faire connaître à autrui s'analysent en une suite d'unités douées chacune d'une forme vocale et d'un sens. (Martinet 37)

言語の第一分節は,伝達すべきすべての経験的事実や他人に知らせたいと望むすべての要求が,それぞれ音形と意味を付与された単位の連続へと分析される過程である.

La première articulation est la façon dont s'ordonne l'expérience commune à tous les membres d'une communauté linguistique déterminée. Ce n'est que dans le cadre de cette expérience, nécessairement limitée à ce quie est commun à un nombre considérable d'individus, qu'on communique linguistiquement. (Martinet 38)

第一分節は,規定の言語共同体の全成員に共通する経験を秩序づける方法である.数多くの個人にとって共通の物事に必然的に限られるこの経験の範囲内においてのみ,人は言語的にコミュニケーションをとることができるのである.

この第一分節により幾多の monème が切り出されるが,あくまで人間の記憶に耐えられるほどの有限個に抑えられる.monème は有限個だが,その組み合わせにより無限の表現を産することが可能であり,言語の経済性と効率性が確保される.ただし,上にも述べられているとおり,この経済性と効率性はあくまで分節の仕方を共有している限られた共同体内でのみ確保される点に注意すべきである.

第一分節により音形と意味からなる単位 monème が数多く切り出されるが,音形に関してはさらに小さな単位,弁別的な単位へと分析することができる.この第二分節によって,phonème 「音素」と呼ばれる単位が切り出される.例えば,フランス語の tête /tet/ は,/t/, /e/, /t/ の3つの分節音の結合として捉えられる.

Chacune de ces unités de première articulation présente, nous l'avons vu, un sens et une forme vocale (ou phonique). Elle ne saurait être analysée en unités successives plus petites douées de sens : l'ensemble tête veut dire «tête» et l'on ne peut attribuer à tê- et à-te des sens distincts dont la somme serait équivalence à «tête». Mais la forme vocale est, elle, analysable en une succession d'unités dont chacune contribue à distinguer tête, par exemple, d'autres unités comme bête, tante ou terre. C'est ce qu'on désignera comme la deuxième articulation du langage. (Martine 38--39)

上で見たように,第一分節による単位のそれぞれは,意味と音形を表わしている.その単位は,意味を付与されたより小さな連続する単位へと分析することはできない.tête 全体として「頭」を意味するのであり,tê- と -te に,合わせて「頭」を表わすことになるような区別された意味を付与することはできない.しかし,音形のほうは,一連の単位へと,すなわちそのそれぞれが例えば tête を bête, tante, terre のような他の単位と区別するのに貢献するような単位へと分析することができる.これが,言語の第二分節といわれるものである.

第二分節によって切り出された各音素はそれより小さい単位へは分解できないので,ここで分節の作業は終了する.この二つ目にして最後の分節により,せいぜい数十個に納まる数少ない phonème 音素を活用することによって,無数ともいえる monème を生み出すことができるのである.

言語における両分節の経済性と効率性ははかりしれない.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

2011-06-02 Thu

■ #766. 言語の線状性 [linearity][linguistics]

ヒトの言語の顕著な特徴の1つに線状性 ( linearity ) がある.発話において自然界における重力のように重くのしかかる根本的な条件であり,これによって言語の構造が大きく制約されている.

言語の線状性とは,発話は時間に沿って継起するという原則である.発音器官の制限上,ヒトは同じ瞬間に異なる複数の音を発することができない.複数の音を出すには,時間に沿って順番につなぎ合わせるしかない.聞き手にとっても同様で,複数の言語音を同時に聞き分けるというのは,特殊な能力をもっていない限り不可能とはいわずとも難しい.ここから,各音の並び順が重要性を帯びることになる.例えば,英語で /t/, /ɒ/, /p/ はそれぞれ区別される音素だが,並び順によっては top, pot, opt などと異なる語が形成される.線状性は意味を違える機能を含んでいると言える.

線状性は音素の並びだけに適用されるわけではない.形態素,語,句,節,文といったより大きな単位も,線状に並べることでしか発話され得ない.現代英語のような語順重視の言語においては,Dog bites man. と Man bites dog. は大きな意味の差を示すが,これは線状性が論理的意味の弁別に大きく作用している例である.一方,格標示の発達した言語では,語句の並び順は必ずしも論理的な意味の差を生じさせない.日本語では「犬が人をかむ」の語順を変えて「人を犬がかむ」と表現することができる.ここから,音素より大きなレベルにおいては,線状性は意味を違える機能を含んでいることもあれば,必ずしもそうでないこともある,ということが分かる.しかし,上掲の日本語の例のように,語順の違いは強調や対比といった情緒的・文体的効果として現われることが多く,このレベルにも線状性が部分的に作用しているらしいことが分かる.

言語は,特に音素レベルにおいて,線状性という重力に制限されて存在する体系だといえるだろう.言語の線状性について,Martinet (40--41) の原文を拙訳つきで引用する.

1-10. Forme linéaire et caractère vocal

Toute langue se manifeste donc sous la forme linéaire d'énoncés qui représentent ce qu'on appelle souvent la chaîne parlée. Cette forme linéaire du langage humain dérive en dernière analyse de son caractère vocal : les énoncés vocaux se déroulent nécessairement dans le temps et sont nécessairement perçus par l'ouïe comme une succession.

1-10. 線状的形式と発声の特徴

すべての言語は,発話の連鎖としばしば呼ばれるものに相当する表現の線状的形式のもとで表出する.ヒトの言語のこの線状的形式は,結局のところ,ヒトの発声の特徴に由来する.音声表現は必ず時間に沿って展開するのであり,聴覚によって必ず一続きのものとして認識されるのである.

関連して,[2009-08-18-1]の記事「言語は世界を写し出す --- iconicity」の (3) も参照.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

2011-04-26 Tue

■ #729. 言語変化のマインドマップ [language_change][causation][linguistics][flash][methodology][mindmap]

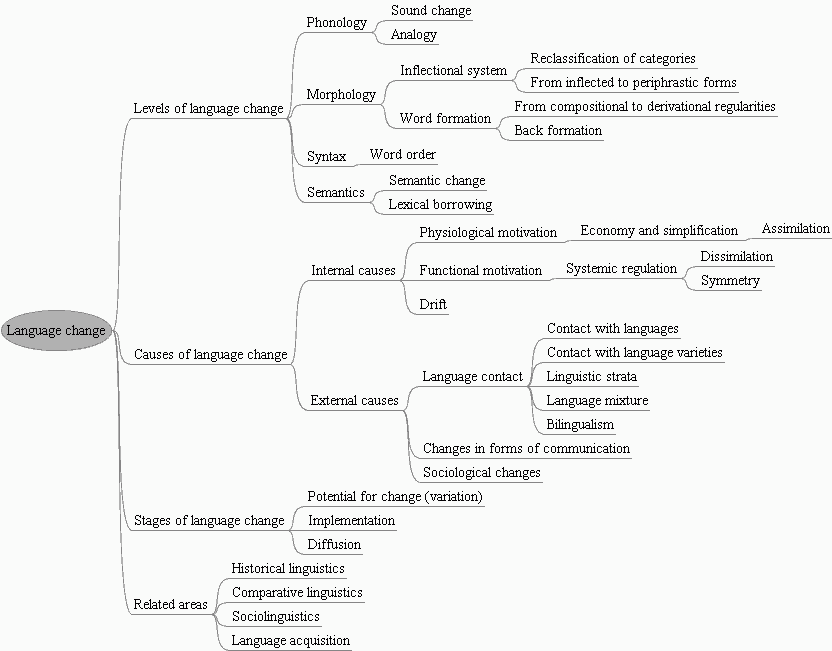

大学の授業で英語史における具体的な言語変化を論じるにあたって,しばしば言語変化理論を概説する必要が生じるのだが,この学際的な分野を一望できる適切な資料がない.言語変化を扱う研究書の目次などが使えるのではないかと思っているが,探すよりも自分でまとめたほうが手っ取り早いと考えた.Bussmann の言語学辞典の "language change" の項を参照し,マインドマップを作成してみた.ノードを開閉できるFlash版もどうぞ.

作成に当たっては,ほかに[2010-07-13-1]の記事「言語変化の原因」などを参照した.ゆくゆくは language_change の各記事をまとめて,マインドマップの改訂版を作りたいと思っている.ある意味で,このブログ全体を通じて言語変化に関する考察の目録を作ろうとしているとも言えるので,日々の書きためが肝心.

英語の言語変化理論に関するウェブ上の資料としては,Raymond Hickey's Studying the History of English の Language change が充実している.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

2010-10-21 Thu

■ #542. 文学,言語学,文献学 [philology][pragmatics][linguistics][literature]

文学 ( literature ) と言語学 ( linguistics ) のあいだの距離が開いてきたということは,すでに言われるようになって久しい.また,文献学 ( philology ) が20世紀後半より衰退してきていることも,随所で聞かれる.この2点は,広く世界的にも英語の領域に限っても等しく認められるのではないか.もちろん両者は互いに深く関係している.

Fitzmaurice (267--70) がこの状況を簡潔に記しているので,まとめておきたい.

(1) 20世紀後半より,言語学は文学テクストを不自然な言葉として避けるようになった.

(2) 一方で文学は理論的な方法論を追究し,言葉そのものへの関心からは離れる傾向にあった.例えば現在の英文学の主流に新歴史主義 ( new historicism ) があるが,その基礎は英語史の知見にあるというよりは人類学の発展にある.

(3) 言語学は,逸話よりも数値を重視する方向で進んできた.

(4) 一方で文学は,数値よりも逸話を重視する方向で進んできた.

このように文学と言語学が両極化の道を歩んできたことは,当然その間に位置づけられる文献学の衰退にもつながってくる.文学と言語学の方法論をバランスよく取り入れた文献学的な研究というものが一つの目指すべき理想なのだろうが,それが難しくなってきている.もっとも,この10年くらいは上記の認識が各所で危惧をもって表明されるようになり,文学と言語学を近づけ,文献学に新たな息を吹き込むような新たな試みが出始めてきている.近年の歴史語用論 ( historical pragmatics ) の盛り上がりも,その新たな試みの一つの現われと考えられるだろう.

・ Fitzmaurice, James. "Historical Linguistics, Literary Interpretation, and the Romances of Margaret Cavendish." Methods in Historical Pragmatics. Ed. Susan Fitzmaurice and Irma Taavitsainen. Berlin: Mouton de Gruyter, 2007. 267--84.

2010-05-10 Mon

■ #378. 語用論は言語理論の基本構成部門か否か [pragmatics][linguistic_underdeterminacy][linguistics][history_of_linguistics][2022_summer_schooling_english_linguistics]

昨日の記事[2010-05-09-1]で,言語理論の基本構成部門 ( the core components ) として,音声学,音韻論,形態論,統語論,意味論の5分野を挙げた.語用論 ( pragmatics ) はこのリストの外に位置づけたが,これには議論の余地があるかもしれない.理論言語学における語用論の位置づけについては,語用論を the core components の一つとして含めるか否かで異なる立場がある.

・ 音声学 ( phonetics )

・ 音韻論 ( phonology )

・ 形態論 ( morphology )

・ 統語論 ( syntax )

・ 意味論 ( semantics )

・ 語用論 ( pragmatics )

Huang (4-5) は,語用論を5分野と同列に基本構成部門の一つとして認める考え方を "the (Anglo-American) component view" と呼んでいる.これに対して,語用論は部門 ( component ) というよりも観点 ( perspective ) であり,部門とは異次元のものであるという考え方を "the (European Continental) perspective view" と呼んでいる.この考え方の違いは語用論という分野が発達してきた複数の歴史的過程の差異によるものである.自らは "the component view" を採用している Huang の言い分の一つとして,言語には linguistic underdeterminacy という性質があることが挙げられている (5-6).

linguistic underdeterminacy thesis は,文の意味とそれが実際に伝える伝達内容との間には大きなギャップがあることを前提としている.例えば,次の英文はいずれも文意は理解できたとしても,文脈がない限り伝達内容は多義的である.

(1) You and you, but not you, stand up!

(2a) The authorities barred the anti-globalization demostrators because they advocated violence.

(2b) The authorities barred the anti-globalization demostrators because they feared violence.

(3a) John is looking for his glasses. (「眼鏡」の意)

(3b) John is looking for his glasses. (「グラス」の意)

(4a) They are cooking apples. (「リンゴを料理している」の意)

(4a) They are cooking apples. (「料理用のリンゴ」の意)

(1) は物理的な文脈が与えられていない限り,代名詞 you の指示対象を把握することができない.これは,語用論の主要な話題である直示性 ( deixis ) の問題である.(2) では,they が誰を指すかを正確に読み取るには,背景となる前提を知っていなければならない.(3) は語彙の多義性,(4) は統語の多義性に基づくものである.いずれも正しく理解するには,文脈,現実世界の知識,推論といった語用論的な要素に頼らなければならない.linguistic underdeterminacy thesis の前提を持ち出して語用論を基本構成部門に含めることを是とする Huang の主旨は「文の意味とそれが実際に伝える伝達内容との間には大きなギャップがあり,それを埋める機構の記述がなされなければ言語理論は完成しない.そして,その機構を記述するものがほかならぬ語用論である」ということになろう.

・ Huang, Yan. Pragmatics. Oxford: OUP, 2007.

2010-05-09 Sun

■ #377. 英語史で話題となりうる分野 [hel][diachrony][linguistics][2022_summer_schooling_english_linguistics]

言語学や英語学は専門化が進み,分野も細分化されている.英語史や歴史英語学という分野は時間軸を中心にして英語を観察するという点で通時的 ( diachronic ) であり,現代英語なら現代英語で時間を止めてその断面を観察する共時的 ( synchronic ) な研究とは区別される.しかし,通時的に言語変化を見る場合にも,言語のどの側面 ( component ) に注目するかというポイントを限らなければないことが多く,共時的な言語研究で慣習的に区分されてきた言語の側面・分野に従うことになる.一口に言語あるいは英語を観察するといっても,丸ごと観察することはできず,その構成要素に分解した上で観察するのが常道である.

理論言語学で基本構成部門 ( the core components ) として区別されている主なものは,以下の5分野だろうか.

・ 音声学 ( phonetics )

・ 音韻論 ( phonology )

・ 形態論 ( morphology )

・ 統語論 ( syntax )

・ 意味論 ( semantics )

言語能力を構成する部門としては確かにこの辺りが基本だが,英語史研究を考える場合,特に近年の言語学・英語学の視点の広がりを反映させる場合,扱われる話題はこの5分野内には収まらない.例えば以下の構成要素を追加する必要があるだろう.

・ 語彙論 ( lexicology )

・ 語用論 ( pragmatics )

・ 筆跡・アルファベット・綴字 ( handwriting, alphabet, and spelling )

・ 書記素論 ( graphemics )

・ 方言学 ( dialectology )

・ 韻律論 ( metrics )

・ 文体論 ( stylistics )

さらに英語史の周辺分野を含めるとなると,控えめにいっても[2009-12-08-1]の関係図にあるような諸分野がかかわってくる.分野の呼称だけであれば,○○学や○○論などと挙げ始めるときりがないだろう.今回,分野の呼称をいくつか列挙してみたのは,いずれの分野においても通時的な変化は観察されるのであり,したがって英語史や歴史英語学においては話題が尽きることはないということを示したかったためである.2年目に突入した本ブログでは,引き続き英語史に関する話題を広く提供してゆきたい.

2010-01-31 Sun

■ #279. 言語への関心と言語学への関心のギャップ [linguistics][prescriptive_grammar][purism]

私見だが,言語に関心のない人はまずいない.日本語でも英語でも,新聞等の記事や投書は,言葉に関する話題に事欠かない.敬語の使い方,漢字の間違い,横文字の氾濫,誤用の指摘,日英語比較,語源豆知識,お国訛り,なんでも話題になる.言語の話題は,概して人々の関心を惹くものだと思っている.

ところが,言語「学」となると不釣り合いに関心の度合いが急落する.文法と聞くとへどが出る,という人も少なくない.言語への関心はあっても言語学への関心は薄いというのが世間の現実である.ここ数日間の記事で Crystal を引用しながら言語の死 ( language death ) にまつわる話題を取り上げてきたが,Crystal は言語の死に対する世間の無関心は,つまるところ世間の言語意識の低さに起因すると指摘している.(特に英語についての)この状況を,次のように分析している.

All language professionals have suffered the consequences of a general malaise about language study which has long been present among the general public --- an inevitable consequence (in my view) of two centuries of language teaching in which prescriptivism and purism produced a mentality suspicious of diversity, variation, and change, and a terminology whose Latinate origins crushed the spontaneous interest in language of most of those who came into contact with it. (Crystal 96)

およそ同じことが日本語あるいは日本人についても言える.規範的な語法,発音,漢字が教育でも社会でも促され,そうでないものは誤りとしてレッテルを貼られる.また,日本語文法でも英文法でも,小難しい文法用語の洪水によって,言語学的な関心がそがれてしまうということは確かにあるだろう.

二つ目のポイントである専門用語については,ある程度は致し方がない.言語学に限らずどの分野でも専門用語は大量に存在するものである.むしろ,言語学では,語学教育を通して他分野よりもその専門用語が一般に広く知られているという事情がある.疎まれるくらいに認知されているというのは,考えようによっては希望がもてる.

だが,一つ目のポイントである規範主義 ( prescriptivism ) と純粋主義 ( purism ) は根が深い.このことを頭では理解している言語学者でも,実際的には prescriptivist であったり purist であったりすることもしばしばである.確かに,慣用上,正しい言葉遣いと誤った言葉遣いの区別はある.だからこそ,世間が話題にする.しかし,正しい言葉遣いがいつでもどこでも正しい言葉遣いであり続けるかどうかは別問題である.言葉に限らずあらゆる慣習において,何が正しくて何が誤っているかの基準は,時と場所に応じて変化する.言語の本質として "diversity, variation, and change" があるにもかかわらず,それがないかのような前提で言語を論じ始めれば,どうしても無理が生じ,議論はつまらないものになるだろう.

難しいのは,多くの場合,言語学への入り口が語学教育にあることだ.語学教育では,"diversity, variation, and change" などと呑気なことをいっていられないのが現実である.学習者は,学ぶべき規準を明確に提示されないと混乱するからだ.だが,例えば英語学習者であれば,スパイスとして英語史の話題をふりかけてみるとよいと思う.英語史は,英語の "diversity, variation, and change" を体系的に一覧にしたものだからである.

私も英語史という一分野を通じて,世の中に遍在する言語への関心を,もう一歩踏み込んで言語学への関心へと引き込むことがでれきばいいなと常々思っている.

今回 Language Death を読み,Crystal は応用言語学者として言語学の実際的な応用を考えるのが本職とは言いつつも,彼の他書にも通底する議論の熱さと啓蒙的な筆致はさすがだなと再評価した.

・Crystal, David. Language Death. Cambridge: CUP, 2000.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow