2018-05-22 Tue

■ #3312. 言語における基層と表層 [linguistics][language_acquisition][media][writing][borrowing][terminology]

標題は生成文法を語ろうとしているわけではない.言語を構成する諸部門を大きく2つの層に分けると,それぞれを「基層」「表層」と名付けられるだろうというほどのものだ.しかし,言語学上,この2区分の波及効果は大きい.野村 (12) の説明が明快である.

ある言語(方言で考えてもらってもよい)のさまざまな要素は,おおむねその言語の基層と表層に振り分けられる.文法や音声・音韻や基礎的な語彙は,基層に属する.文化的な(「高級な」)語彙,言い回し・表現法(広義のレトリック),文体などは,表層に属する.ある言語の使い手は,基層に属する部分を子供時代に無意識的に習得してしまう.表層に属する部分は,教育と学習によって徐々に身につける.独創ともなれば,なおさらの努力が必要である.

基層と表層の区別が,言語習得における段階と連動していることはいうまでもない.また,この区別は,話し言葉と書き言葉の区別,あるいは書き言葉のなかでの口語体と文語体の区別とも連動することが,続く野村の文章で触れられている (12) .

書き言葉口語体は,文化語彙,言い回し・表現法,文体などの表層部分では,必ずしも話し言葉には従っていない.しかし,基層に属する文法や音声・音韻,基礎語彙などの面で,話し言葉のそれらに従っている.一方,「文語体」(古典語をもとにした文語体)は,文法,音韻,基礎語彙などの面で,古典語のそれらに従っているのである.

基層と表層の区別はまた,他言語からの借用に対して開かれている程度にも関係するだろう.基層は他言語からの干渉を比較的受けにくいが,表層では受けやすいということはありそうだ.この問題については,「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]),「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1]),「#2011. Moravcsik による借用の制約」 ([2014-10-29-1]) の記事や,「#2067. Weinreich による言語干渉の決定要因」 ([2014-12-24-1]) も参照されたい.

・ 野村 剛史 『話し言葉の日本史』 吉川弘文館,2011年.

2018-04-14 Sat

■ #3274. 話し言葉と書き言葉 (5) [media][writing][punctuation][prosody][linguistics][paralinguistics][link]

話し言葉と書き言葉は言語の2大メディアだが,それぞれに特有の,情報を整序し意味を伝える形式的なデバイスが存在する.英語に関するものとして,Stubbs (117) がいくつか列挙しているので,Milroy and Milroy (117--18) 経由で示そう.

Speech (conversation): intonation, pitch, stress, rhythm, speed of utterance, pausing, silences, variation in loudness; other paralinguistic features, including aspiration, laughter, voice quality; timing, including simultaneous speech; co-occurrence with proxemic and kinesic signals; availability of physical context.

Writing (printed material): spacing between words; punctuation, including parentheses; typography, including style of typeface italicization, underlining, upper and lower case; capitalization to indicate sentence beginnings and propoer nouns; inverted commas, for instance to indicate that a term is being used critically (Chimpanzees' 'language' is. . . .); graphics, including lines, shapes, borders, diagrams, tables; abbreviations; logograms, for example, &; layout, including paragraphing, spacing, margination, pagination, footnotes, headings and sub-headings; permanence and therefore availability of the co-text.

このようなデバイスのリストは,両メディアを比較対照して論じる際にたいへん有用である.本ブログでも,この種の比較対照は多くの記事で取り上げてきた話題なので,主たるものを参考のため,以下に示しておこう.

・ 「#230. 話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」 ([2009-12-13-1])

・ 「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1])

・ 「#849. 話し言葉と書き言葉 (2)」 ([2011-08-24-1])

・ 「#1001. 話しことばと書きことば (3)」 ([2012-01-23-1])

・ 「#1655. 耳で読むのか目で読むのか」 ([2013-11-07-1])

・ 「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1])

・ 「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1])

・ 「#2301. 話し言葉と書き言葉をつなぐスペクトル」 ([2015-08-15-1])

・ Milroy, Lesley and James Milroy. Authority in Language: Investigating Language Prescription and Standardisation. 4th ed. London and New York: Routledge, 2012.

・ Stubbs, M. Language and Literacy: The Sociolinguistics of Reading and Writing. London: Routledge & Kegan Paul, 1980.

2018-03-23 Fri

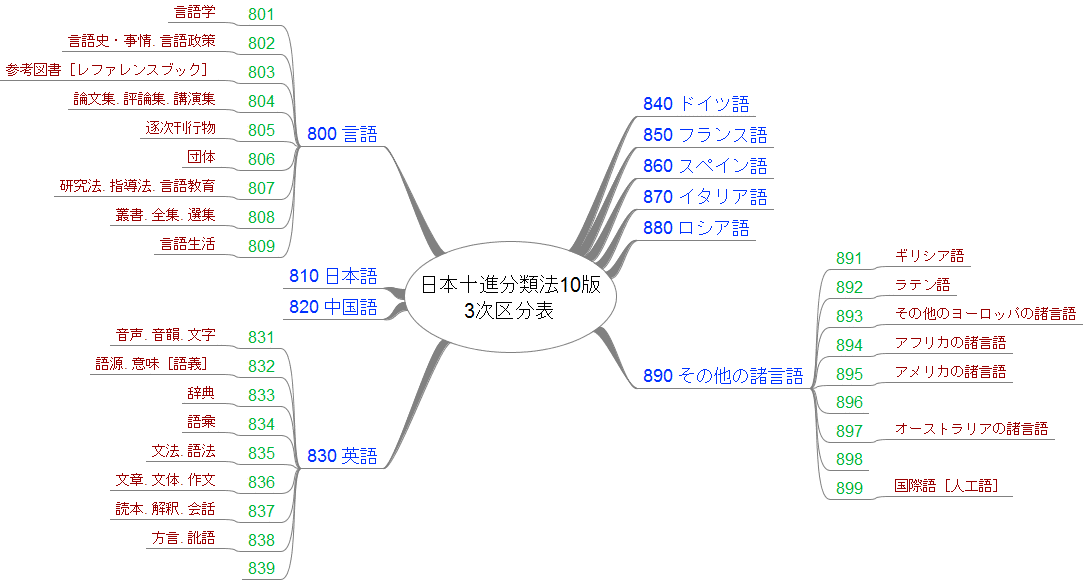

■ #3252. 日本十進分類法 (NDC) 10版の3次区分表 [taxonomy][italic][linguistics][mindmap]

「#3248. 日本十進分類法 (NDC) 10版」 ([2018-03-19-1]) では2次区分表を紹介したが,今回は言語(学)に関する「80」台に注目し,その下位区分を3次区分表により紹介したい.3次区分では3桁の番号が用いられているが,以下のマインドマップでは「800 言語」「830 英語」「890 その他の諸言語」の詳細を示している.日本語,フランス語などは,英語と下位区分がほぼ同じなので省略した.PDF版やSVG版でもどうぞ.

残念ながら「英語史」を主題とするズバリ3桁の数字はないのだが,さらに細分化した「830.2」なる区分がまさに「英語史」.さらにいえば,古英語は「830.23」,中英語は「830.24」,近代英語は「830.25」となっている.お見知りおきを.

2018-02-02 Fri

■ #3203. 文献学と歴史語用論は何が異なるか? [philology][historical_pragmatics][methodology][linguistics][history_of_linguistics]

「#3198. 語用論の2潮流としての Anglo-American 対 European Continental」 ([2018-01-28-1]) で触れたように,特に European Continental 流の歴史語用論は,伝統的な文献学と親和性が高い.また,「#2884. HiSoPra* に参加して (2)」 ([2017-03-20-1]) で述べたとおり,昨今英語歴史語用論の名のもとに研究されている課題の多くは,従来の英語史の文献学的研究で「とっくにやっている」課題が多い.文献学と歴史語用論は,何を強調するかというポイントや研究者の受けてきた訓練の種類に違いこそあれ,互いに近い位置にいることは確かである.では,両者の間で何が共通しており,何が異なっているのだろうか.Taavitsainen がこの点について考察している.

文献学の強みは,なんといっても個別の言語変種について詳しい知識をもっていることだろう.英語文献学者についていえば,古英語や中英語を精読する訓練をしっかり受けており,原文を読み解く基盤がしっかりしている (Taavitsainen 1463) .

文献学者はまた,同時代の歴史や文化の文脈 (context) にも精通している(ことが期待されている).歴史語用論も広い意味での文脈を重視するわけであるから,両学問分野が結びつくのは当然ともいえる.ただし,歴史語用論では文脈の重視が分野の存立基盤ともいえ,その扱いがすぐれて体系的である点に特徴がある.歴史語用論者としての Taavitsainen (1464) 曰く,"We need to go beyond the text and consider linguistic, non-linguistic, and situation factors that might reveal communicative functions in a systematic and principled fashion. This is a task not addressed by traditional philology or historical linguistics."

文献学者と歴史語用論者のあいだには,研究対象としてどのようなテキストを選ぶかという点でも差がある.文献学者は得てして文学的価値のあるテキストに偏る傾向がある.その意味では,文学史にも近接する.一方,歴史語用論者は,むしろ日常的で「他愛もない」テキストを選ぶ傾向がある.Taavitsainen (1467) は次のように述べている.

In the times of traditional philology, literary, and religious texts, or texts with curiosity value, were considered worthy of study. These choices had consequences for historical linguistics as early studies of the language of past periods were based on these editions. The paradigm has shifted to more everyday and ephemeral materials like the interest in private correspondence, notes, (auto)biographies and handbooks. With contextual assessments, the approaches to data have become more refined, and it is interesting that literary texts are gaining an important position in historical pragmatics . . . .

細かな相違点をとらえればキリがないが,結局のところ,文献学者でもあり歴史語用論者でもある研究者は少なくない.歴史語用論は文献学で培われた伝統を尊重しつつさらに発展していく一方で,文献学は歴史語用論という新しいラベルのもとに活気づいていけばよいのではないか.

・ Taavitsainen, Irma. "New Perspectives, Theories and Methods: Historical Pragmatics." Chapter 93 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1457--74.

2018-01-07 Sun

■ #3177. 言語とは動的平衡にあるシステムか? (2) [dynamic_equilibrium][linguistics][entropy][language_change]

昨日の記事 ([2018-01-06-1]) に引き続き,動的平衡 (dynamic_equilibrium) について.

先の記事で,福岡 (276) より,生命は「エントロピー増大の法則に先回りして,自らを壊し,そして再構築するという自転車操業的なあり方」を採っているという啓示的な見解を紹介した.ここで思い出されるのは,2016年にノーベル医学生理学賞を受賞した大隅良典氏によるオートファジー (autophagy) である.オートファジーとは,生命活動を展開するための積極的な自己破壊行為のことである.生命は,一見すると不可解なことに,合成することよりも分解することにより一層の努力を費やしているらしい.作るよりも壊すほうに尽力しているのだ.この点について,福岡 (297) は確信的である.

生命にとって重要なのは,作ることよりも,壊すことである.細胞はどんな環境でも,いかなる状況でも,壊すことをやめない.むしろ進んで,エネルギーを使って,積極的に,先回りして,細胞内の構造物をどんどん壊している.なぜか.生命の動的平衡を維持するためである.

秩序あるものは必ず,秩序が乱れる方向に動く.宇宙の大原則,エントロピー増大の法則である.この世界において,最も秩序あるものは生命体だ.生命体にもエントロピー増大の法則が容赦なく襲いかかり,常に,酸化,変性,老廃物が発生する.これを絶え間なく排除しなければ,新しい秩序を作り出すことができない.そのために絶えず,自らを分解しつつ,同時に再構築するという危ういバランスと流れが必要なのだ.これが生きていること,つまり動的平衡である

作りよりも壊す,という驚くべき方針は,はたして言語にも通じるものだろうか.

福岡は別の箇所でこうも述べている (290--91) .

かくのごとく生命とは絶えず動的であり,外部環境に向かって開いているものである.その開口部を通して,物質,エネルギー,情報が出入りしており,この出入りこそが生命の流れなのである.すなわち動的平衡とは,平衡とは言いながら,どこかに静的な到達点がある平衡ではなく,実は非平衡であり,生命とは開放系なのである.

いずれの引用においても,「生命」を「言語」と置き換えると,示唆に富む洞察が得られる.言語も開放系,あるいは「#3142. ホメオカオス (1)」 ([2017-12-03-1]) なのではないか.

・ 福岡 伸一 『新版 動的平衡 生命はなぜそこに宿るのか』 小学館〈小学館新書〉,2016年.

2018-01-06 Sat

■ #3176. 言語とは動的平衡にあるシステムか? (1) [dynamic_equilibrium][linguistics][entropy][language_change][chaos_theory][complex_system][1/f]

福岡伸一氏のいう動的平衡 (dynamic_equilibrium) は,生命現象を説明する原理として画期的なものであるにとどまらず,もしかすると言語現象にも応用できるものかもしれない.動的平衡については「#3171. 1/f ゆらぎ」 ([2018-01-01-1]) の記事で簡単に触れたが,今回はその考え方に迫ってみよう.福岡 (261--63) の勢いのある文章を引くのが最も適切だろう.

生体を構成している分子は,すべて高速で分解され,食物として摂取した分子と置き換えられている.身体のあらゆる組織や細胞の中身はこうして常に作り変えられ,更新され続けているのである.

だから,私たちの身体は分子的な実体としては,数ヶ月前の自分とはまったく別物になっている.分子は環境からやってきて,いっとき,淀みとして私たちを作り出し,次の瞬間にはまた環境へと解き放たれていく.

つまり,環境は常に私たちの身体の中を通り抜けている.いや「通り抜ける」という表現も正確ではない.なぜなら,そこには分子が「通り過ぎる」べき容れ物があったわけではなく,ここで容れ物と呼んでいる私たちの身体自体も「通り過ぎつつある」分子が,一次的に形作っているにすぎないからである.

つまり,そこにあるのは,流れそのものでしかない.その流れの中で,私たちの身体は変わりつつ,かろうじて一定の状態を保っている.その流れ自体が「生きている」ということなのである.シェーンハイマーは,この生命の特異的なありようをダイナミック・ステイト(動的な状態)と呼んだ.私はこの概念をさらに拡張し,生命の均衡の重要性をより強調するため「動的平衡」と訳したい.英語で示せば dynamic equilibrium (equi=等しい, librium=天秤)となる.

ここで私たちは改めて「生命とは何か?」という問いに答えることができる.「生命とは動的平衡にあるシステムである」という回答である.

そして,ここにはもう一つの重要な啓示がある.それは可変的でサスティナブルを特徴とする生命というシステムは,その物質的構造基盤,つまり構成分子そのものに依存しているのではなく,その流れがもたらす「効果」であるということだ.生命現象とは構造ではなく「効果」なのである.

サスティナブルであることを考えるとき,これは多くのことを示唆してくれる.サスティナブルなものは常に動いている.その動きは「流れ」,もしくは環境との大循環の輪の中にある.サスティナブルは流れながらも,環境とのあいだに一定の平衡状態を保っている.

一輪車に乗ってバランスを保つときのように,むしろ小刻みに動いているからこそ,平衡を維持できるのだ.サスティナブルは,動きながら常に分解と再生を繰り返し,自分を作り替えている.それゆえに環境の変化に適用でき,また自分の傷を癒やすことができる.

このように考えると,サスティナブルであることとは,何かを物質的・制度的に保存したり,死守したりすることではないのがおのずと知れる.

サスティナブルなものは,一見,不変のように見えて,実は常に動きながら平衡を保ち,かつわずかながら変化し続けている.その軌跡と運動のあり方を,ずっと後になって「進化」と呼べることに,私たちは気づくのだ.

上の文章の「生命」や「生体」を「言語」と置き換え,その他の用語も適切に言語的に読み替えても,おおかた理解できるように思われる.言語も常に変化し続けながらも平衡状態を保っているサスティナブルなシステムであり,静的な構造というよりは動的な「効果」としてみるのが妥当ではないかと.

常に変化していることこそが,むしろ安定に貢献するという一見したところ逆説的に思われる見解は,動的平衡という用語を出さずとも,近年では複雑系 (complex_system),カオス理論 (chaos_theory),1/f ゆらぎ (1/f) との関連で指摘されている.本ブログでも,「#3122. 言語体系は「カオスの辺縁」にある」 ([2017-11-13-1]),「#3142. ホメオカオス (1)」 ([2017-12-03-1]),「#3143. ホメオカオス (2)」 ([2017-12-04-1]),「#3171. 1/f ゆらぎ」 ([2018-01-01-1]) などで触れてきたので,そちらも参照されたい.

もう1つ,動的平衡とエントロピー (entropy) の関係について,福岡 (276--77) の説明を引用しておこう.

秩序あるものはすべて乱雑さが増大する方向に不可避的に進み,その秩序はやがて失われいく.ここで私が言う「秩序」は「美」あるいは「システム」と言い換えてもよい.すべては,摩耗し,酸化し,ミスが蓄積し,やがて障害が起こる.つまりエントロピーは常に増大するのである.

生命はそのことをあらかじめ織り込み,一つの準備をした.エントロピー増大の法則に先回りして,自らを壊し,そして再構築するという自転車操業的なあり方,つまりそれが「動的平衡」である.

しかし,長い間,「エントロピー増大の法則」と追いかけっこしているうちに少しずつ分子レベルで損傷が蓄積し,やがてエントロピーの増大に追い抜かれてしまう.つまり秩序が保てない時が必ず来る.それが個体の死である.

ただ,その時にはすでに自転車操業は次の世代にバトンタッチされ,全体としては生命活動が続く.現に生命はこうして地球上に三八億年にわたって連綿と維持され続けてきた.だから個体がいつか必ず死ぬというのは本質的には利他的なあり方なのである.

生命は自分の個体を生存させることに関してはエゴイスティックに見えるけれど,すべての生物は必ず死ぬ.これによって致命的な秩序の崩壊が起こる前に,秩序は別の個体に移行し,リセットされる.実に利他的なシステムなのである.

したがって「生きている」とは「動的平衡」によって「エントロピー増大の法則」と折り合いをつけているということである.換言すれば,時間の流れにいたずらに抗するのではなく,それを受け入れながら,共存する方法を採用している.

言語も,秩序あるシステムとして存続するために「自らを壊し,そして再構築するという自転車操業的なあり方」を採用していると考えられるだろうか.

・ 福岡 伸一 『新版 動的平衡 生命はなぜそこに宿るのか』 小学館〈小学館新書〉,2016年.

2017-12-10 Sun

■ #3149. なぜ言語を遺伝的に分類するのか? [family_tree][comparative_linguistics][sobokunagimon][linguistics][history_of_linguistics]

「#3146. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (1)」 ([2017-12-07-1]),「#3147. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (2)」 ([2017-12-08-1]),「#3148. 言語における「遺伝的関係」の基本単位は個体か種か?」 ([2017-12-09-1]) で,言語における「遺伝」について考えた.この「遺伝」情報に従って,印欧語族の系統図のような family_tree が描かれてきたのだが,このような言語の「遺伝的分類」は,何の役に立つのだろうか.Noonan (51) がこの素朴な疑問に答えている.

. . . it might be worth asking what genetic classification is good for. It has already been stated that genetic classification is not always useful in providing information about the structure of a language or its morpheme inventory, the more so the higher up the taxonomic ladder one goes. Information about where in the world a language is spoken provides more useful information about grammatical structure, but we don't have classifications of languages by region that are comparable to genetic classifications. On the positive side, however, genetic classification has proven a boon to historical linguistics, providing the superstructure around which theories of language change have developed over the last two centuries. Such classifications also, potentially, provide information of considerable historical value. Typologists use genetic classifications to explain similarities among languages and as a consideration in constructing cross-linguistic samples. And, of course, most of us find satisfying the classification of familiar things: typically the first thing a linguist will ask on being told of an unfamiliar language is: "What family does it belong to?"

1つめは,消極的ではあるが,もう1つの言語分類法である類型論 (typology) は,地域分布と言語特徴を関連づけようとする分類法として有望ではあるが,遺伝的分類に匹敵する質のものはいまなお得られていないという点である.

2つめは,歴史言語学において言語変化を研究するための作業場として "superstructure" を与えてくれるという貢献である.印欧祖語からゲルマン祖語を経て,古英語,そして現代英語にまで及ぶ広い意味での英語史や英語の言語変化を研究しようとする際に,すでにこの大きな枠組みが前提となっていなければ研究しにくい.枠組み自体が仮説的なものではあるにせよ,それを設定することで見えてくることも多い.

3つめの回答は,一般的なものである.人間は身の回りのものを分類したがる動物である.ましてや言葉という卑近なものを分類したがる性癖は避けがたい.

・ Noonan, Michael. "Genetic Classification and Language Contact." The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. 2010. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013. 48--65.

2017-12-09 Sat

■ #3148. 言語における「遺伝的関係」の基本単位は個体か種か? [linguistics][sobokunagimon][family_tree][comparative_linguistics]

連日の記事 ([2017-12-07-1], [2017-12-08-1]) で,言語における「遺伝的関係」に注目している.言語学は19世紀以来,概念においても用語においても生物学から多大な影響を受けてきた.言語学は他の文化的所産を研究する分野と比べても,とりわけその傾向が強かったといえる.実際に,言語を生物に喩える言説は広く行なわれてきた(「#1578. 言語は何に喩えられてきたか」 ([2013-08-22-1]),「#1579. 「言語は植物である」の比喩」 ([2013-08-23-1]),「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]),「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」 ([2011-07-13-1]) などを参照).

しかし,言語は生物ではない.したがって,比喩がどこまで通用し,どこから破綻するのかを見極めなければならない.例えば,生物における個体や種という概念は,言語ではそれぞれ何に相当するのだろうか.言語学の言説では,言語を生物の個体になぞらえる見方と種になぞらえる見方の両方がある.Noonan (52) の議論を引用しよう.

Within a biologically inspired framework, there are at least two possible classes of interpretations of genetic relatedness. One could conceive of languages as unitary organisms and consider relatedness in a way analogous to that of individual animals or plants, which can be related via lineages created through sexual or asexual reproduction. Alternatively, one could conceive of a language as a population, either of speakers or of linguistic constructs, or even of a population of speakers each with his/her idiolect and hence his/her own set of linguistic constructs. Population models of this sort might adopt a species analogy for understanding genetic relatedness.

ここでは言語を "unitary organism" (個体)とみる立場と "population" (「種」の概念に近い)とみる立場が紹介されている.後者の見方は最近の一部の論者が唱えているものだが,一般には前者の解釈が受け入れられている.前者について,Noonan (52) はさらに説明を加える.

In linguistics, the unitary organism model was the one adopted by historical linguists in the early nineteenth century; this model has survived as the received mode of understanding genetic relations to the present day. Within this model, two languages are said to be genetically related if they descend from a common ancestor. Since it is at least possible that all languages descend from a common ancestor, languages are usually claimed to be related only if their relatedness can be established through the comparative method or some alternative procedure.

In principle, a unitary organism model could adopt either an asexual (parthenogenetic) or a sexual model for conceptualizing genetic relatedness. The established model, known as the family tree or Stammbaum model, adopted parthenogenetic (asexual) reproduction as the mode for understanding genetic relationships among languages. The expressions mother/ancestor language and daughter language are components of the model and reflect the original analogy, as do the notions of language birth and language death.

"unitary organism" とみる立場のなかにも,"asexual (parthenogenetic) model" と "sexual model" の2種が区別されるというのがおもしろい.言語学の言説では「母言語」「娘言語」のような女系用語が目立つが,これは歴史言語学では "unitary organism model" のなかでも "an asexual (parthenogenetic) model" が一般的に受け入れられてきたことと関係するのだろう.この女系用語の問題については「#2055. 「母音」という呼称」 ([2014-12-12-1]) も参照されたい.

・ Noonan, Michael. "Genetic Classification and Language Contact." The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. 2010. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013. 48--65.

2017-12-08 Fri

■ #3147. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (2) [terminology][comparative_linguistics][family_tree][methodology][linguistics][wave_theory][creole][contact][sobokunagimon]

昨日の記事 ([2017-12-07-1]) に引き続いての話題.言語間の「遺伝的関係」を語るとき,そこにはいかなる前提が隠されているのだろうか.

その前提は実は論者によって様々であり,すべての言語学者が同意している前提というものはない.しかし,Noonan (50) は「遺伝的関係」が語られる前提として,大きく3種類の態度が区別されるとしている.

(1) the generational transmission approach.大多数の言語学者が受け入れている,理解しやすい前提であり,それゆえに明示的に指摘されることが最も少ない考え方でもある.この立場にあっては,言語間の遺伝的関係とは,言語的伝統が代々受け継がれてきた歴史と同義である.親が習得したのとほぼ同じ言語体系を子供が習得し,それを次の世代の子供が習得するというサイクルが代々繰り返されることによって,同一の言語が継承されていくという考え方だ.このサイクルに断絶がない限り,時とともに多かれ少なかれ変化が生じたとしても,遺伝的には同一の言語が受け継がれているとみなすのが常識的である.現代英語の話者は,世代を遡っていけば断絶なく古英語の話者へ遡ることができるし,比較言語学の力を借りてではあるが,ゲルマン祖語の話者,そして印欧祖語の話者へも遡ることができる(と少なくとも議論はできる).したがって,現代英語と印欧祖語には,連綿と保持されてきた遺伝的関係があるといえる.

(2) the essentialist approach.話者の連続的な世代交代ではなく,言語項の継承に焦点を当てる立場である.直接的に遺伝関係のある言語間では,ある種の文法的な形態素や形態統語的特徴が引き継がれるはずであるという前提に立つ.逆にいえば,そのような言語特徴が,母言語と目される言語から娘言語と目される言語へと引き継がれていれば,それは正真正銘「母娘」の関係にある,つまり遺伝的関係にあるとみなすことができる,とする.(1) と (2) の立場は,しばしば同じ分析結果を示し,ともに比較言語学の方法と調和するという共通点もあるが,前提の拠って立つ点が,(1) では話者による言語伝統の継承,(2) ではある種の言語項の継承であるという違いに注意する必要がある.

(3) the hybrid approach.(1), (2) 以外の様々な考え方を様々な方法で取り入れた立場で,ここでは便宜的に "the hybrid approach" として1つのラベルの下にまとめている.波状理論,現代の比較言語学,クレオール論などがここに含まれる.これらの論の共通点は,少なくともいくつかの状況においては,複数の言語が混合し得るのを認めていることである(上記 (1), (2) の立場は言語の遺伝的混合という概念を認めず,たとえ "mixed language" の存在を認めるにせよ,それを「遺伝関係」の外に置く方針をとる).比較言語学の方法を排除するわけではないが,その方法がすべての事例に適用されるとは考えていない.また,言語は言語項の集合体であるとの見方を取っている.この立場の内部でも様々なニュアンスの違いがあり,まったく一枚岩ではない.

このように歴史言語学の言説で日常的に用いられる「遺伝的関係」の背後には,実は多くの論点を含んだイデオロギーの対立が隠されているのである.関連して,「#1578. 言語は何に喩えられてきたか」 ([2013-08-22-1]) を参照.混成語の例については,「#1717. dual-source の混成語」 ([2014-01-08-1]) を参照.

・ Noonan, Michael. "Genetic Classification and Language Contact." The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. 2010. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013. 48--65.

2017-12-07 Thu

■ #3146. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (1) [terminology][comparative_linguistics][family_tree][methodology][typology][borrowing][linguistics][sobokunagimon]

歴史言語学において,共通祖語をもつ言語間の発生・発達関係は "genetic relationship" と呼ばれる.本来生物学に属する "genetics" という用語を言語に転用することは広く行なわれ,当然のものとして受け入れられてきた.しかし,真剣に考え出すと,それが何を意味するかは,まったく自明ではない.この用語遣いの背景には様々な前提が隠されており,しかもその前提は論者によって著しく異なっている.この問題について,Noonan (48--49) が比較的詳しく論じているので,参照してみた.今回の記事では,言語における遺伝的関係とは何かというよりも,何ではないかということを明らかにしたい.

まず力説すべきは,言語の遺伝的関係とは,その話者集団の生物学的な遺伝的関係とは無縁ということである.現代の主流派言語学では,人種などの遺伝学的,生物学的な分類と言語の分類とは無関係であることが前提とされている.個人は,どの人種のもとに生まれたとしても,いかなる言語をも習得することができる.個人の習得する言語は,その遺伝的特徴により決定されるわけではなく,あくまで生育した社会の言語環境により決定される.したがって,言語の遺伝的関係の議論に,話者の生物学的な遺伝の話題が入り込む余地はない.

また,言語類型論 (linguistic typology) は,言語間における言語項の類似点・相違点を探り,何らかの関係を見出そうとする分野ではあるが,それはあくまで共時的な関係の追求であり,遺伝的関係について何かを述べようとしているわけではない.ある2言語のあいだの遺伝的関係が深ければ,言語が構造的に類似しているという可能性は確かにあるが,そうでないケースも多々ある.逆に,構造的に類似している2つの言語が,異なる系統に属するということはいくらでもあり得る.そもそも言語項の借用 (borrowing) は,いかなる言語間にあっても可能であり,借用を通じて共時的見栄えが類似しているにすぎないという例は,古今東西,数多く見つけることができる.

では,言語における遺伝的関係とは,話者集団の生物学的な遺伝的関係のことではなく,言語類型論が指摘するような共時的類似性に基づく関係のことでもないとすれば,いったい何のことを指すのだろうか.この問いは,歴史言語学においてもほとんど明示的に問われたことがないのではないか.それにもかかわらず日常的にこの用語が使われ続けてきたのだとすれば,何かが暗黙のうちに前提とされてきたことになる.英語は遺伝的にはゲルマン語派に属するとか,日本語には遺伝的関係のある仲間言語がないなどと言うとき,そこにはいかなる言語学上の前提が含まれているのか.これについて,明日の記事で考えたい.

・ Noonan, Michael. "Genetic Classification and Language Contact." The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010. 2013. 48--65.

2017-11-23 Thu

■ #3132. 暗号学と言語学 (2) [cryptology][linguistics][statistics][chaos_theory][information_theory]

最近,言語学とカオス理論 (chaos_theory) について少し調べているが,フラクタル図形「マンデルブロー集合」 (Mandelbrot set) で知られる数学者 Benoît Mandelbrot (1924--2010) が,情報理論や言語学に関する論考を著わしていることを知った(「マンデルブロー集合」については「#3123. カオスとフラクタル」 ([2017-11-14-1]) を参照).

Mandelbrot はその論考で,暗号学 (cryptology) と言語学の接点という話題にも触れている.本ブログでも「#2699. 暗号学と言語学」 ([2016-09-16-1]) の記事で,両分野の密接な関係について考えたことがあったので,ここで再び取り上げたい.その記事の第2段落で述べたことと Mandelbrot (552) の次の1節は,よく符合する.

. . . let us grant for the moment that the encoding and decoding machines may be as complicated as the designer may wish, and that the memory of the human links---using the common sense of the word "memory"---is unbounded. Under those ideal circumstances, it is obvious that any improvement of our understanding of the structure of language and of discourse will bring a possibility of improvement of the performance of the cryptographer or stenographer. For example, a knowledge of the rules of grammar will show that a given phrase will never be encountered in grammatically correct discourse; thus, if his employer were to speak only grammatical English, a stenographer would not need any special set of signs to designate the incorrect sentences. Similarly, a knowledge of the statistics of discourse will suggest that the "cliché" be represented by special short signs; in this way, the stenogram will be shortened and---since deciphering is very much helped by cliché---the code will be strengthened. That is, the ideal cryptographer and stenographer should make the utmost use of any available linguistic information.

暗号作成者は,言語の性質を知っていればいるほど,その性質の裏をかいた暗号文を作成できるし,逆に暗号解読者も,言語の性質を知っていればいるほど,そのように裏をかかれる可能性を減らすことができる.この意味で,暗号学は舞台を変えた言語学ともいえるのである.

・ Mandelbrot, Benoît. "Information Theory and Psycholinguistics." Scientific Psychology: Principles and Approaches. Ed. Benjamin B. Wolman and Ernest Nagel. New York: Basic Books, 1965. 550--62.

2017-06-03 Sat

■ #2959. 知的精神活動としての数学,漢字,言語 [kanji][mathematics][semiotics][category][linguistics]

『物語 数学の歴史』を著わした加藤 (37) は,知的精神活動としての数学の特質として以下を挙げている.

・ 人間精神が抽象し切り出してきた知的対象を実体化して扱うこと.

・ 対象の認識に関する以下の2点について一般的なコンセンサスがあること.

――ミクロ的側面:対象を取り扱う際の局所的な流れの基調.

――マクロ的側面:体系全体の整合性や大局的価値を判断する基準.

数学の場合,最初の点は,「数」という抽象物を具体物であるかのように扱うことに相当する.2つ目の点については,ミクロ的側面とは計算方法や論証方法などを指し,マクロ的側面とは数学について直観される審美性や存在感のようなものを指す.このようなマクロ的側面は,人類にとって唯一無二ものではなく,むしろ古今東西の文明の各々がもっている独自の「数学らしさ」に対応する.

さて,この知的精神活動の諸特質が関心を引く点は,それが数学や自然科学以外にも適用され得ることである.加藤 (38--39) は,その1例として漢字の体系を挙げている.

我々は白川静氏の著作の数々から,漢字というものが古代中国人の呪術式精神世界から切り出された高度に抽象的な概念的象徴であること,そしてそれらは存在の自己表現の形式そのものとしての実体性を持つことを学ぶことができる.のみならず,会意や仮借といった,いわゆる六書による演繹で自己生成し,その体系が広がっていくこと,そしてそれが実在の概念化と客観化という対応規則を通して,現実の世界と不可分の関係にあることを実感することができる.

漢字はその歴史を通じて,単なる文字記号としてのみ機能するというものではなかった.それは文字記号であるとともに,また美の様式の実現の場であり,それを通じての美の思想の表現でさえあることができた.〔白川 静 『漢字百話』 中公新書 (1978) 159--160頁〕

これは漢字の体系が,古代中国における美の自然科学であったことを雄弁に物語っている.

実際のところ,上の知的精神活動の特質は,数学や漢字のみならず,多くの学問や記号体系に見られるものではないか.言語(学)も然り.そこでは,言語という抽象的な存在が,具体的な要素の集合として実体化される.また,言語の様々なレベルで局所的に作用する「文法」と呼ばれる規則が想定されている.そして,言語は全体として1つの世界観を構成している.

さらに,言語体系自体が知的精神活動の複合体であるとみなすこともできそうだ.例えば,文法性,数,格,法,態などの文法範疇 (category) の各々が,上記の特質を有する1つの知的精神活動であると考えることができる.

「言語らしさ」を体現する要素は何か.この問いに対する可能な答えの数だけ,言語学(説)も存在するのかもしれない.

・ 加藤 文元 『物語 数学の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2009年.

2017-05-16 Tue

■ #2941. 口笛言語 (2) [communication][linguistics][medium][map]

以前「#1281. 口笛言語」 ([2012-10-29-1]) について記事を書いたが,『日経サイエンス』日本語版の5月号に,口笛言語の研究の特集が掲載されていた.

近年の研究によれば,口笛言語は以前信じられていたよりも世界の多くの地域で実践されているようだ.かつては人類学者,宣教師,旅行家によって口笛言語は10例あまりとされていたが,過去15年間の研究により,世界中に70ほどあることが分かってきた.この数はもっと増えていく可能性がある.口笛言語は,言語学的には言語の「代用品」 (surrogate) という位置づけではあるが,脳の聴覚情報処理や人間のコミュニケーションに関する知見を広げてくれるものと思われる.*

特に興味を引かれるのが,口頭言語との対応という問題と,コミュニケーション距離に関する側面だ.カナリア諸島のゴメラ島で用いられるシルボ・ゴメーロというスペイン語(非声調言語)を代用する口笛言語は,母音と子音を,口笛のピッチ(音高)の変化や息の中断として表現する体系を備えている.口頭言語の音韻体系に相当するものが,口笛言語では,口笛の周波数と振幅の織りなす体系として組み替えられている.わずかな狭い周波数帯域内でも,すべて用を足せるというのも驚くべき事実だ.また,声調言語を代用する口笛言語の場合には,口笛のピッチは口頭言語における声調に対応し,非声調言語の場合とは異なる体系をもっているという.思ったよりもずっと複雑なシステムが作用しているようだ.

音響学的には,口笛は口頭言語に比べて長距離コミュニケーションに向いている.天気や地形などの好条件下では口笛言語は数km先まで伝わり,実際に山地や森林地帯での遠距離コミュニケーションに用いられていることが多い.もちろん,口頭言語と同様に,訓練次第で誰にも習得できるものである.

The World Whistles Research Association という団体があり,世界の口笛言語の情報を提供しているので,参考までに.

・ J. メイエ 「口笛言語」『日経サイエンス Scientific American 日本版』 2017年5月,60--67.

2017-02-17 Fri

■ #2853. 言語における性と人間の分類フェチ [gender][linguistics][category][fetishism]

言語における性 (gender) の存在と起源について,本ブログでは,英語をはじめとする印欧語を中心として,話題にしてきた(本記事の末尾に掲げたリンク先を参照).

言語の性の起源は,人類学者,神話学者,言語学者がそれぞれの立場から諸説を唱えてきた.男女の生理的区別を標示するもの,未開人のアニミズムに根ざすもの,人間の想像力の産物,音象徴・類推によるもの,感情的価値を示すものなど様々だ.いずれも満足のゆく説とはされておらず,この問題は未解決と言わざるを得ない.

このように性の起源については不詳だが,現在の共時的な文法範疇としての性をどのようにとらえるかは,また別の問題である.多くの場合,共時的には「意味のない」分類とみなされているのではないか.宮本 (116) がこの立場を,次のように説明している.

結局のところ,性は古代人の思惟にとっては,あるいは合理的なものであったかもしれないが,いまでは文法範疇のなかで最も不合理なもの,化石化してしまった文法体系の圧力にすぎないと考えられることが多い.その結果,現代英語やペルシア語に見られるように,性の喪失を言語史上の最も有利な変化であると考える立場が生まれる.性はいかなる言語にあっても,名詞の分類にはまったく利益をもたらさず,なんら思想上の区別を表明しないとされるのである.文法性は自然的性の区分に対応しない以上,贅沢品であり,したがって,性は消滅したとしてもおかしくないというのである.

宮本 (116--17) は,広く信じられている見解をこのように要約する一方で,人間の言語における性(せい)を人間の性(さが)とも見ているようだ.

すべての名詞には何らかの価値がまとわりついていそうである.この価値に基づいて,名詞に類別の観念を持ち込むことは人間的思惟にとって普遍的であるかに思われる.人間は,事物に名称を与える命名主義者(ノミナリスト)だといわれるが,同時に,事物を分類しないではおれない分類主義者(タクソノミスト)でもあるといえよう.要は,分類の価値が言語形式の上に映発されるか否かの違いである.

人間には,森羅万象を分類せざるを得ない性(さが)がある.要するに,人間は分類フェチである.言語の性(せい)も,この分類フェチの産物である.

・ 「#1135. 印欧祖語の文法性の起源」 ([2012-06-05-1])

・ 「#1517. 擬人性」 ([2013-06-22-1])

・ 「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1])

・ 「#1534. Dyirbal 語における文法性」 ([2013-07-09-1])

・ 「#1883. 言語における性,その問題点の概観」 ([2014-06-23-1])

・ 「#1887. 言語における性を考える際の4つの視点」 ([2014-06-27-1])

・ 宮本 正興 「名詞のクラス」 『『言語』セレクション』第1巻,月刊『言語』編集部(編),大修館書店,2012年.115--22頁.(1993年10月号より再録.)

2017-02-16 Thu

■ #2852. ことばの分析における「説明」とは? [linguistics][methodology][generative_grammar][cognitive_linguistics]

標記の言語学の方法論上の問題について,大堀 (58) が,ことばの分析における「説明」は複合的であってよいという趣旨のことを述べている.以下は,しばしば対置させられる生成文法と認知言語学という2つの言語理論を念頭に置きつつ述べられている見解である.

言わずもがなではあるが,ことばの分析における「説明」の何たるかについて,少しく述べる.私の見解は,「何が説明的理論か」という問いに画一的な答えを与えることは不毛であるというものである.在来のパラダイムについて比較検討をすることは分量的に無理なので(かつまた宗教戦争をいざなうつもりもない),一点だけおさえておく.ある現象について一般化が得られた場合,内的な解釈と外的な解釈とが可能と思われるが,両者が排他的である必要は全くない.大切なのは両者が共存できる準備があるということである.例えば「文法規則の適用は構造依存である」との一般化に対し,それは文法についての生得的な制約である,とすることに異存はないが,同時に,認知機構は対象を構造的に把握して操作する,という一般化もOKなのである.要は認知論的な角度から言語が説明されることをこばまず,言語構造はさまざまの面で動機づけられているという事実を自然に受けいれればよいのではあるまいか.

ここで語られている「内的・外的な解釈」の非排他性は言語理論についての謂いだが,これは言語変化の原因論について語る場合にも当てはまりそうだ.例えば,内的な原因論と外的な原因論は互いに排他的なものではない.また,同じことは,言語を観察する2つの態度,共時態と通時態について語る場合にも当てはまるのではないか.共時態も通時態も互いに排他的とみる必要は必ずしもない.

私も基本的に上記と同じ立場で言語の「説明」というものを理解している.言語という複雑怪奇な対象を1つの理論で完璧に説明しきれるはずもない.むしろあれこれと異なる角度から考察することによって,少しずつ謎が解かれていくというくらいの難物なのではないか.さらに,その様々な角度が最終的に1つの原理に集約されるという可能性もないではないが,それすらも望みは薄いのではないかと疑っている.その意味では,言語学とは,ことばをどのように見るか,その様々な角度の集成にほかならないと考えている.

・ 大堀 壽夫 「イメージの言語学――ことばの構成原理をもとめて」 『『言語』セレクション』第1巻,月刊『言語』編集部(編),大修館書店,2012年.51--58頁.(1992年11月号より再録.)

2017-02-09 Thu

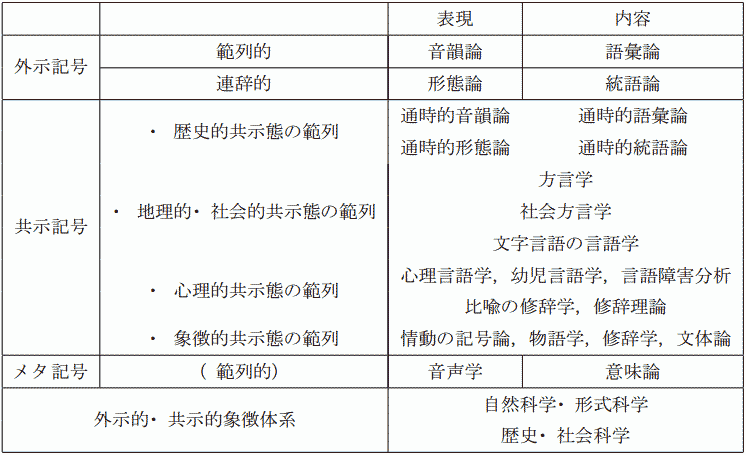

■ #2845. 言語学の諸分野をイェルムスレウの認識論から見ると [linguistics][diachrony][glossematics][linguistics][history_of_linguistics][semiotics][sign]

セミル・バディル(著)『ソシュールの最大の後継者 イェルムスレウ』を読んで,難解とされる言理学 (glossematics) を概観した(「#1074. Hjelmslev の言理学」 ([2012-04-05-1]) も参照).

イェルムスレウの記号学的認識論の中心に,外示記号,共示記号,メタ記号の区別がある.外示記号はいわば通常の記号を指す.共示記号は,表現部それ自体が記号であるような記号を指す.そして,メタ記号は,内容部それ自体が記号であるような記号を指す.この基本的な対立に,範列的 (paradigmatic) と連辞的 (syntagmatic) というソシュール以来よく知られた対立が組み込まれ,1つの認識論が構成される.

このイェルムスレウの認識論に立って,既存の言語学諸分野の位置づけを整理すると,以下の表のようになるだろう(バディル,p. 205).

留意すべきは,既存の分野名のもとで研究されてきた内容が,そのままイェルムスレウ的な認識論における同名の分野のもとで扱われるとは限らないことだ.例えば,外示記号の表現の連辞を扱う「形態論」は,およそ伝統的な「形態論」で扱されてきた分野を覆うと考えてよいが,音素の統語的変異などを扱う問題も含むという点で少し守備安易が異なる.

この表の個別部分について見ると,特に興味深いのは,「通時」あるいは「歴史」が共示記号の範列の変異に関わる次元の1つとしてとらえられている点である.それと同列に別の次元を構成しているのは「地理」「社会」「心理」「象徴」などである.ここでは,「通時」がとりたてて「共時」に対立するものとして立てられているわけではなく,むしろ「地理」「社会」「心理」「象徴」などとの並列性が強調されている.

バディル (207--08) では,この共時・通時の再解釈について,次のように述べられている.

このように提示された言語分析は,共時的な分析だと見なされる必要はない.通時的分析をも「包含する」からである.この包含関係は,共時態と通時態の対立を定式化し直す必要性を意味する.つまり,通時態とは,共時態の「層」が重なり合って作られるものではない.形式的理論において関与的なのは,むしろその逆である.外示記号の「考古学的」な分析を実行することが可能なのである.したがって,歴史的特徴は,他の個別化をもたらす観点の中で,外示記号の作る一つの次元だということになる.

共時的言語学が圧倒的に優勢な現在,言語学のなかに通時態を復活させようとすることは簡単な試みではないが,イェルムスレウの認識論は1つのヒントになりそうだ.

言語学の諸部門の整理という話題については,「#378. 語用論は言語理論の基本構成部門か否か」 ([2010-05-10-1]),「#1110. Guiraud による言語学の構成部門」 ([2012-05-11-1]),「#1726. 「形態」の紛らわしさと Ullmann による言語学の構成部門」 ([2014-01-17-1]) も参照.

・ セミル・バディル(著),町田 健(訳) 『ソシュールの最大の後継者 イェルムスレウ』 大修館,2007年.

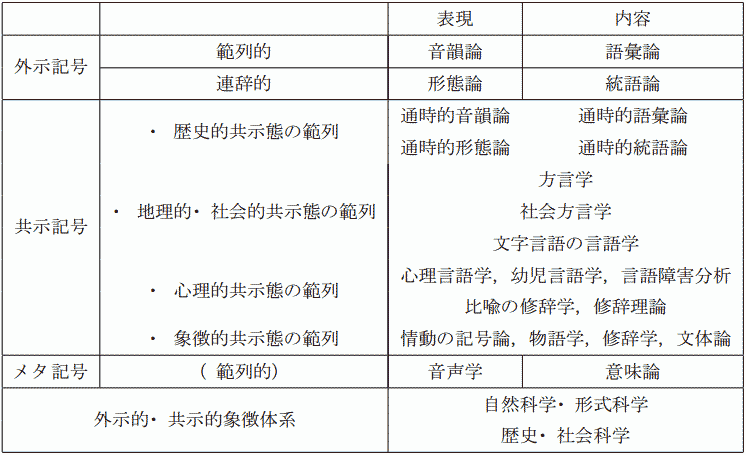

2017-02-09 Thu

■ #2845. 言語学の諸分野をイェルムスレウの認識論から見ると [linguistics][diachrony][glossematics][linguistics][history_of_linguistics][semiotics][sign]

セミル・バディル(著)『ソシュールの最大の後継者 イェルムスレウ』を読んで,難解とされる言理学 (glossematics) を概観した(「#1074. Hjelmslev の言理学」 ([2012-04-05-1]) も参照).

イェルムスレウの記号学的認識論の中心に,外示記号,共示記号,メタ記号の区別がある.外示記号はいわば通常の記号を指す.共示記号は,表現部それ自体が記号であるような記号を指す.そして,メタ記号は,内容部それ自体が記号であるような記号を指す.この基本的な対立に,範列的 (paradigmatic) と連辞的 (syntagmatic) というソシュール以来よく知られた対立が組み込まれ,1つの認識論が構成される.

このイェルムスレウの認識論に立って,既存の言語学諸分野の位置づけを整理すると,以下の表のようになるだろう(バディル,p. 205).

留意すべきは,既存の分野名のもとで研究されてきた内容が,そのままイェルムスレウ的な認識論における同名の分野のもとで扱われるとは限らないことだ.例えば,外示記号の表現の連辞を扱う「形態論」は,およそ伝統的な「形態論」で扱されてきた分野を覆うと考えてよいが,音素の統語的変異などを扱う問題も含むという点で少し守備安易が異なる.

この表の個別部分について見ると,特に興味深いのは,「通時」あるいは「歴史」が共示記号の範列の変異に関わる次元の1つとしてとらえられている点である.それと同列に別の次元を構成しているのは「地理」「社会」「心理」「象徴」などである.ここでは,「通時」がとりたてて「共時」に対立するものとして立てられているわけではなく,むしろ「地理」「社会」「心理」「象徴」などとの並列性が強調されている.

バディル (207--08) では,この共時・通時の再解釈について,次のように述べられている.

このように提示された言語分析は,共時的な分析だと見なされる必要はない.通時的分析をも「包含する」からである.この包含関係は,共時態と通時態の対立を定式化し直す必要性を意味する.つまり,通時態とは,共時態の「層」が重なり合って作られるものではない.形式的理論において関与的なのは,むしろその逆である.外示記号の「考古学的」な分析を実行することが可能なのである.したがって,歴史的特徴は,他の個別化をもたらす観点の中で,外示記号の作る一つの次元だということになる.

共時的言語学が圧倒的に優勢な現在,言語学のなかに通時態を復活させようとすることは簡単な試みではないが,イェルムスレウの認識論は1つのヒントになりそうだ.

言語学の諸部門の整理という話題については,「#378. 語用論は言語理論の基本構成部門か否か」 ([2010-05-10-1]),「#1110. Guiraud による言語学の構成部門」 ([2012-05-11-1]),「#1726. 「形態」の紛らわしさと Ullmann による言語学の構成部門」 ([2014-01-17-1]) も参照.

・ セミル・バディル(著),町田 健(訳) 『ソシュールの最大の後継者 イェルムスレウ』 大修館,2007年.

2017-01-30 Mon

■ #2835. 構造主義,生成文法,認知言語学の3角形 [history_of_linguistics][generative_grammar][cognitive_linguistics][linguistics]

20世紀の近代英語学の主流を形成したのは,構造主義言語学 (structural linguistics),生成文法 (generative_grammar),認知言語学 (cognitive_linguistics) の3本柱である.言語史上,この順序で現われ,台頭してきた.それぞれを支えている土台には互いに共通部分もあるが,著しく対立する部分もある.全体としてみれば,互いに異なる言語観をもっていると理解しておいてよい.

井上 (60) は「20世紀の言語学大三角形」と称して,3つの関係を分かりやすく図示している.およそ次のような構図だ.

┌────────────┐

│ 構造主義 │

│ 「恣意的」 = arbitrary │

┌───→│ 「社会的 ラング」 │←───┐

│ │ 帰納 │ │

│ └────────────┘ │

│ │

│ │

↓ ↓

┌────────────┐ ┌────────────┐

│ 生成文法 │ │ 認知言語学 │

│「自律的」 = autonomous │←────────→│ │

│ 「生得的 言語能力」 │ │ 「有契的」 = motivated │

│ 演繹 │ │ │

└────────────┘ └────────────┘

まず,構造主義と生成文法の関係について考えよう.前者でいうラング (langue) とパロール (parole) の対立は,後者でいう言語能力 (linguistic competence) と言語運用 (linguistic performance) の対立にしばしば比較されるが,両ペアの間には社会性の有無という大きな差異がある.構造主義は社会を想定するが,生成文法は社会を想定せず,究極の個人の生得的な能力のみを問題にしている.また,特にアメリカ構造主義の帰納的で行動主義的な方法論と,生成文法の演繹的な立場も鋭く対置される

次に,生成文法と認知言語学について.前者が自律的であるのに対して,後者は人間の一般的な認知能力と関連しているという点で,非自律的であるという点が重要である.ここから,言語の発生についても,生成文法では突如として発現したことが前提とされやすいが,一方,認知言語学では累進的進化という立場が採られやすい.

最後に,構造主義と認知言語学については,前者が恣意性を押し出すのに対して,後者はむしろ有契性を主張する.有契性とは「動機づけ」と言い換えてもよく,言語のあり方が認知や経験に「動機づけられている」ことを指す.

つまり,3角形の各辺を構成する対立の矢印に端的に説明を付すのであれば,左上から反時計回りに「社会性の有無」「自律性の有無」「動機づけの有無」とラベルを貼れそうだ.詳しくは,井上 (60--61) を参照されたい.

・ 井上 逸兵 『グローバルコミュニケーションのための英語学概論』 慶應義塾大学出版会,2015年.

2016-12-31 Sat

■ #2805. 言語への関心と言語学への関心のギャップ (2) [linguistics]

「#279. 言語への関心と言語学への関心のギャップ」 ([2010-01-31-1]) で述べたように,ほとんどの人々が程度の差はあれ言葉に関心があるし,何らかの意味で言葉の問題には注意を払っている.しかし,言語「学」となると話は別であり,人々の関心の度合いはぐんと下がる.なぜ言語学は人を寄せつけないのだろうか.

大きな理由として,人々にとって言葉は空気のようにあまりに自然で身近なものであり,改めて「学」として考察したり議論したりする動機づけを感じにくいということがあるだろう.近すぎて学の対象としてとらえにくいという事情があるのではないか.すでに「分かっている」ものについて,掘り下げて研究する必要性が感じられにくい.

言語学者も日常的にはある言語の話者であるから,その点では一般の人々と変わりない.せいぜい,日常的な言語使用に対するアンテナが,言語学者の場合には広かったり高かったりするという,程度の違いがあるくらいのように思われるかもしれない.しかし,言語学者が非言語学者と大きく異なるのは,言語をみる視点や態度にこそある.当たり前の物事を当たり前に見ていては学にならないので,その見方に創意工夫を凝らすのが言語学者ということになる.つまり身近な事柄に対して新鮮な視点を与えるというのが言語学者の身上であるから,言語学とはいってみれば視点の学なのである.もちろん観察対象となる言葉じたいが重要なことは言うまでもないが,それと同じくらい,場合によってはそれ以上に,観察する視点が重要である.

安井(23--24) は,およそ同趣旨のことを,次のように述べている.

言語について何か考えようとする場合,その材料となるものに関する限り,言語学者という専門家と専門家ではない一般の人々との間に,ハンディキャップのようなものはほとんどないことになる.このことは,言語学を,他の学問分野,たとえば,その研究対象が大型の粒子加速装置であるとか大型の望遠鏡であるとかを用いることによってはじめて得られるというような学問分野から区別している大きな特色であると考えられる.

もしも,同じ材料に基づいて言語というものを考えてゆくのであるなら,言語学者が考える言語の姿と,一般の人々が考える言語の姿とは,あまり違わないものになりそうな気もするであろう.専門家と非専門家とを比べているのであるから,「あまり違わない」というのはやや不正確で,むしろ,かなり違うことは,当然予想されるところであるが,その違い方は,いわば程度の差であって,専門家のほうが精密度の高い見方をしているにすぎないというふうに言うべきである,としても,もちろん,よろしい.が,実際は,どのようになっているのであろうか.結論を先に言うと,両者の間には,大きな,そしてむしろ質的な違いがあるように思われる.専門家の存在理由というのも,そこのことろにあるとしてよい.

どうしてそういうことになっているかと言うと,逆説的な言い方になるけれども,言語というものがあまりにも身近なものでありすぎるからである,と考えられる.ことばというものは,われわれの生活のすみずみにまでみなぎっており,われわれの生存の一瞬一瞬が,すべて言語によって支えられているのであると言っても,言いすぎではない.言語というものは,それくらいわれわれの生活に密着しているものである.したがって,われわれは,一般に,ことばのない世界というものは想像することさえできないし,あるいは,人間のことばをまったく解さない,たとえば,宇宙人のようなものが人間のことばに接したときに示すかもしれない反応についても,それがどのようなものであるのか,見当をつけることもできないのではないかと思われる.けれども,言語の構成がどのようになっているかということや,私たちが言語を用いているときの姿がどのようなものであるかというようなことを調べようとする場合には,まさに,このような,いわば自分を言語から一度つき放してみるという態度,つまり,言語という世界の外側に身を置き,そこから言語の世界を,できるだけとらわれない,新鮮な目で観察しなおしてみるという態度が必要であると思われる.

つまり,言語学は「宇宙人の視点」で言語を観察するということである.「宇宙人の視点」を提案したり獲得したりすることは,観察する対象が言葉でなくとも,地球人にとって学ぶところが多いだろう.異なる視点,多様な見方が重要性を増している現代,言語学は多くのものを差し出すことができるはずである.

・ 安井 稔 『20世紀新言語学は何をもたらしたか』 開拓社,2011年.

2016-11-11 Fri

■ #2755. 貨幣と言語 (3) [saussure][langue][arbitrariness][sign][semiotics][linguistics][diachrony]

「#2743. 貨幣と言語」 ([2016-10-30-1]),「#2746. 貨幣と言語 (2)」 ([2016-11-02-1]) に引き続いての話題.[2016-11-02-1]の記事の最後で,「貨幣は物理的な価値と結びついているが,言語はあくまで概念的な価値と結びついているにすぎないという点は,むしろ両者の大きな相違点だろう」と述べた.この言及と関連して,ソシュールに記号としての貨幣と言語を対照している箇所がある.ソシュールによれば,両者は記号として根本的に異なる種類に属するという.この議論を通じて,言語記号の恣意性 (arbitrariness) に由来する二重性,すなわち共時態と通時態の本質的な相互独立性が浮き彫りになる.

この議論を理解するために,まずソシュールの言語論における「価値」 (valeur) について見ておかなければならない.丸山 (68--69) によれば,

ソシュールの体系は,何よりもまず関係としての価値の体系である.そこでは,自然的・絶対的特性によって定義される個々の要素が寄り集まって全体を作るのではなく,全体との関連と他の要素との相互関係の中ではじめて個の価値が生ずる.しかも,ラングなる体系は,動物としてのヒトの本能図式の反映ないしは敷き写しではなく,人間の歴史・社会的実践によってはじめて決定される価値の体系であり,既成の事物がどう配置されどう関係付けられているかというのではなく,もともと単位という客観的な実体は存在しない体系なのである.ラングはそれが体系である限り,不連続な単位の存在を想定させる.しかしその単位は,ア・プリオリに自存する実体ではない.ソシュールをまず驚かせ,ついで彼を終始苦しませた問題は,この単位の非実在性であった.ソシュールの体系は,言語の本質に関わる恣意性,形相性,示差性,否定性と切り離して論ずることはできないと言えるだろう.

「コトバは根柢的に,対立に基盤を置く体系という性格をもつ.これはちょうど,さまざまな駒に付与された力のさまざまな組み合わせから成り立つチェスゲームのようなものだ」.それにもかかわらず実体としての単位はどこにも与えられていない.「コトバの中に自然に与えられている事物を見る幻想の根は深い」とは言え,在るものは関係を樹立する人間の視点(=共同主観)だけである.「人が樹立する事物間の絆は,事物に先立って存在し,事物を決定する働きをなす.〔…〕人はこの視点によって二次的に事物を創造する.〔…〕いかなる事物も,いかなる対象も,いかなる瞬間においても即自的には与えられていない」のだ.

ソシュールにとって,言語的な価値にはこのように自然的・絶対的な実体の支えがないのであるから,それは貨幣の価値とは比べるべくもない,ということになる.ソシュールは第3回講義で,この点について触れている.丸山 (116) より説明を引くと,

ソシュールによれば,言語記号は,他のどのような記号,どのような制度にもにない根源的な二重性を持っている.たとえば,ある広さの土地につけられる貨幣的な価値などは,時代を追ってその変化を調べることができるだろう.これは,貨幣という一種の記号が,しかじかの土地という不変の自然的対象をその外部に持っているからで,そういう意味でこの記号は本質的に「単一」なのである.ところが言語記号には,こうした自然の支えはどこにもないのであり,あるのはただ「聴覚映像」と「概念」の二つの項,言語の一状態が生む束の間の関係によってしか保証されていない二つの項,ということになる.これらの項は,それを測定するどのような尺度もないところで,根柢からの変化をこうむる.変化を説明できる支えは状態のうちにはないし,ある状態を求めた理由も変化のうちには見出せない.こうしたことはすべて,言語記号が「事物の自然的関係」にもとづかない恣意的「契約」であることからくるので,共時言語学と通時言語学を別々に打ち立てる必然性も,実はここに根ざしているわけである.

ここでは,言語記号のもつ恣意性と貨幣記号の非恣意性が,明確に対立せられている.この性質の違いゆえに,貨幣記号については,共時態と通時態の区別を特に意識せずに「単一」に扱うことができるのに対し,言語記号については両態を常に区別して扱わなければならないという「二重性」が生じるのだという.このことを主張している箇所を Saussure (115--16) から引用しよう.

Il est certain que toutes les sciences auraient intérêt à marquer plus scrupuleusement les axes sur lesquels sont situées les choses dont elles s'occupent ; il faudrait partout distinguer selon la figure suivante : 1o l'axe des simultanéités (AB), concernant les rapports entre choses coexistantes, d'où toute intervention du temps est exclue, et 2o l'axe des successivités (CD), sur lequel on ne peut jamais considérer qu'une chose à la fois, mais où sont situées toutes les choses du premier axe avec leur changements.

Pour les sciences travaillant sur des valeurs, cette distinction devient une nécessité pratique, et dans certains cas une nécessité absolue. Dans ce domaine on peut mettre les savants au défi d'organiser leurs recherches d'une façon rigoureuse sans tenir compte de deux axes, sans distinguer le système des valeurs considérées en soi, de ces mêmes valeurs considérées en fonction du temps.

C'est au linguiste que cette distinction s'impose le plus impérieusement ; car la langue est un système de pures valeurs que rien ne détermine en dehors de l'état momentané de ses termes. Tant que par un de ses côtés une valeur a sa racine dans les choses et leurs rapports naturels (comme c'est le cas dans la science économique --- par exemple un fonds de terre vaut en proportion de ce qu'il rapporte), on peut jusqu'à un certain point suivre cette valeur dans le temps, tout en se souvenant qu'à chaque moment elle dépend d'un système de valeurs contemporaines. Son lien avec les choses lui donne malgré tout une base naturelle, et par là les appréciations qu'on y rattache ne sont jamais complètement arbitraire ; leur variabilité est limitée. Mais nous venons de voir qu'en linguistique les données naturelles n'nont aucune place.

記号としての貨幣と言語の比較対照を通じて,それぞれの性質が浮き彫りになってきた.

・ 丸山 圭三郎 『ソシュール小事典』 大修館,1985年.

・ Saussure, Ferdinand de. Cours de linguistique générale. Ed. Tullio de Mauro. Paris: Payot & Rivages, 2005.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow