2024-03-16 Sat

■ #5437. phonotacitcs 「音素配列論」 [phonotactics][graphotactics][terminology][linguistics][phonology][morphology][linearity]

一昨日の heldio で「#1018. sch- よもやま話」をお届けした.英語では sch- の綴字が比較的珍しいことなどを話題にしたが,これは文字素配列論 (graphotactics) の問題である.

この文字素配列論の背後にあるのが音素配列論 (phonotactics) である.各言語における音素の並び順に注目する音韻論の1分野だ.2つの用語辞典より,phonotactics について関連する別の用語とともに紹介したい.まずは,Crystal より.

phonotactics (n.) A term used in PHONOLOGY to refer to the sequential ARRANGEMENTS (or tactic behaviour) of phonological UNITS which occur in a language --- what counts as a phonologically well-formed word. In English, for example, CONSONANT sequences such as /fs/ and /spm/ do not occur INITIALLY in a word, and there are many restrictions on the possible consonant+VOWEL combinations which may occur, e.g. /ŋ/ occurs only after some short vowels /ɪ, æ, ʌ, ɒ/. These 'sequential constraints' can be stated in terms of phonotactic rules. Generative phonotactics is the view that no phonological principles can refer to morphological structure; any phonological patterns which are sensitive to morphology (e.g. affixation) are represented only in the morphological component of the grammar, not in the phonology. See also TAXIS.

taxis (n.) A general term used in PHONETICS and LINGUISTICS to refer to the systematic arrangements of UNITS in LINEAR SEQUENCE at any linguistic LEVEL. The commonest terms based on this notion are: phonotactics, dealing with the sequential arrangements of sounds; morphotactics with MORPHEMES; and syntactics with higher grammatical units than the morpheme. Some linguistic theories give this dimension of analysis particular importance (e.g. STRATIFICATIONAL grammar, where several levels of tactic organization are recognized, corresponding to the strata set up by the theory, viz. 'hypophonotactics', 'phonotactics', 'morphotactics', 'lexicotactics', 'semotactics' and 'hypersemotactics'). See also HARMONIC PHONOLOGY.

次に Bussmann より.

phonotactics Study of the sound and phoneme combinations allowed in a given language. Every language has specific phonotactic rules that describe the way in which phonemes can be combined in different positions (initial, medial, and final). For example, in English the stop + fricative cluster /ɡz/ can only occur in medial (exhaust) or final (legs), but not in initial position, and /h/ can only occur before, never after, a vowel. The restrictions are partly language-specific and partly universal.

言語は,その線状性 (linearity) ゆえに要素の並び順,組み合わせ方を重視せざるを得ない.その点では,音素配列論に限らず -tactics は必然的に言語学的な意義をもつ領域だろう.また,--tactics が通時的に変化し得ることも歴史言語学では重要な点である.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

2024-03-02 Sat

■ #5423. 文字によって表わされる言語学的情報はさまざまである [writing][linguistics][grammatology][orthography][spelling_reform]

表音文字は音声を表わす.表意文字は意味を表わす.表語文字は語を表わす.定義そのものを述べているだけで,当たり前のように思われるかもしれない.しかし,実際にはそれぞれの文字種は,機能的に互いに乗り入れることも多く,さまざまな言語学的情報を伝えている.

音声学の観点から文字をみると,文字は発話の流れ,音声,異音を表わすことができる.音韻論的には,文字は音節,モーラ,子音や母音の分節音,そして超分節音を表わせる.形態論的には,文字は語,屈折,派生,形態音韻論的単位に対応し得る.統語論的には,文字は構成素構造や談話構造を伝える.語用論的には,文字は強調やポライトネスを表わすこともあり得る.文字が背負い得る言語学的情報は,ほかにも考えられるだろう.

Daniels (69) は,「言語学史としての文字史」と題する論考の結論で,今後の文字論においては,文字が表わし得る言語学的情報の種類に注目することが必要であると説く.

What emerges from this survey is the unsurprising conclusion that aspects of linguistic structure that are most salient to the language user---the most accessible to conscious control: words, syllables, discourse, emphasis---are the most likely to be taken into account in their orthographies. Other features have emerged more or less incidentally over the centuries, and have either been incorporated into common usage or have dropped out of fashion. Needed is investigation of the origin and persistence of all these features in all the world's orthographies (vs the prevailing concentration on the evolution of the shapes of characters and beyond the recent attention to the acquisition of orthographies). It may show that imposition of script reform outside the context of adoption or adaptation of a script to a new language is an otiose and even futile exercise. The twin examples of Sassanian conservatism and Turkish innovation reveal that only in extraordinary circumstances can either of these extremes succeed. In every case, a writing system must be understood through the pens of those who write it.

これからの文字論のあり方に示唆を与えてくれる重要な洞察だ.

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

2024-02-25 Sun

■ #5417. 表記体系は母語話者による言語学的分析の結果である [history_of_linguistics][writing][linguistics][grammatology][medium]

ある言語を書き取る文字やその書き言葉の体系は,それ自体がその言語の話し言葉を対象とした言語学の1つの形である.言語を意識的に分析することなしに,人は文字や表記体系を考案することはできないからだ.そして,それを読み書きする能力を後から身につけた人もまた,間接的に考案者の言語分析を追体験することになるからだ.

Daniels (54) は「言語学史としての書き言葉の歴史」のなかで,次のように述べている.

Ordinarily, speakers have no insight into the nature of their language or what they are doing when they are speaking. But when a language is written, it is consciously written, and every writing system embodies an analysis of its languages. And that analysis is known not only to the deviser of the writing system (however great an accomplishment the act of devising a writing system may be), but also---consciously---to everyone who learns to write, and even read, that writing system. Ergo, every writing system informs us of 'native speaker analysis' of every written language, and such analyses have touched on virtually every level of analysis known to modern linguistics.

書き言葉の発明は,それ自身が話し言葉の言語学的分析の証拠とみなすことができる.したがって,言語学史書の最初に置かれるべき話題である.なるほど,その通り.

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

2023-11-19 Sun

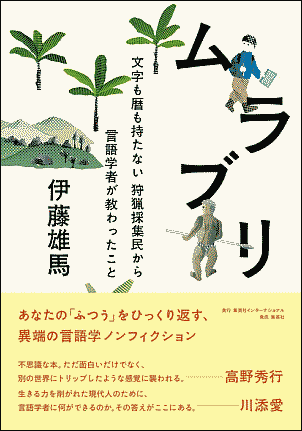

■ #5319. 伊藤雄馬(著)『ムラブリ』(集英社インターナショナル,2023年) [review][mlabri][writing][linguistics][youtube][notice][yurugengogakuradio]

伊藤雄馬さんによる『ムラブリ』(集英社インターナショナル,2023年)は,「ゆる言語学ラジオ」や「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」他でもすでに紹介されており,言語学界隈ではよく知られた存在になっています.

本書はインドシナ最後の森の狩猟民,ムラブリ (Mlabri) とその言語をフィールド調査した記録ですが,そのままムラブリに「持っていかれてしまった」言語学者,伊藤雄馬さんの青春記というべきものにもなっています.

先日,井上・堀田の YouTube に伊藤さんをゲストとしてお招きし,ムラブリや言語一般をめぐる対談回を収録しました.ただいま準備中ですが,いずれ公開されますので,そちらもお楽しみに!

・ 伊藤 雄馬 『ムラブリ』 集英社インターナショナル,2023年.

2023-10-27 Fri

■ #5296. theolinguistics --- 神言語学? [linguistics][religion][philology][theolinguistics]

Crystal の言語学用語辞典をパラパラとめくっていて,theolinguistics という項目に目が留まった.こんな分野があるのかと驚いた.theo- はギリシア語由来の連結形で「神」を表わす.文字通りにいえば「神言語学」となる.もう少し拡げた「宗教言語学」辺りの訳がよいのだろうか.OED にも立項されていない.以下,Crystal (484) からの説明を読んでみよう.

theolinguistics (n.) A term which has been used for the study of the relationship between LANGUAGE and religious thought and practice, as illustrated by ritual, sacred texts, preaching, doctrinal statements and private affirmations of belief. The distinctiveness of religious language usually takes the forms of a special set of VARIETIES within a language, but special scripts and languages (as with Ge'ez in the Ethiopian Church) may also be found, and considerable attention needs to be paid to PHILOLOGICAL enquiry, given the way much religious language takes its origin from old texts and practices.

宗教と言語の関係については本ブログでも religion のタグを付けた記事群で様々な角度から取り上げてきたが,このような関心に対して分野名がつけられているとは知らなかった.例えば,上記の説明と関連の深い話題として「#5230. 「宗教の言葉」 --- 『宗教学事典』より」 ([2023-08-22-1]) や「#5233. 「言葉の宗教」 --- 『宗教学事典』より」 ([2023-08-25-1]) などを参照されたい.

さらに上記の説明で驚いたのは,最後の部分でことさらに philology (文献学)との関係が注目されていることだ.宗教言語の保守性については私も関心を抱いており「#753. なぜ宗教の言語は古めかしいか」 ([2011-05-20-1]),「#2417. 文字の保守性と秘匿性」 ([2015-12-09-1]) などで触れてきたが,この関心の持ち方はそもそも theolinguistic なものだったことになる.

"theolinguistics" --- 名前を与えられると,突然,対象がまとまりをもったものに見えてきた.この分野の書籍として例えば次のようなものが出版されているようだ.さらなる関心を寄せていきたい.

・ Chilton, Paul A. and Monika Weronika Kopytowska. Religion, Language, and the Human Mind. New York: OUP, 2018.

・ Hobbs, Valerie. An Introduction to Religious Language: Exploring Theolinguistics in Contemporary Contexts. Bloomsbury, 2021.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008.

2023-10-03 Tue

■ #5272. 言語習得におけるオノマトペの役割 [onomatopoeia][iconicity][linguistics][acquisition]

連日紹介している話題の本,今井むつみ・秋田喜美(著)『言語の本質』(中公新書,2023年)より,本書の最も重要な主張の1つを紹介する.言語習得においてオノマトペの役割が大きいという洞察だ.第4章の最後,120ページより引用する(原書の傍点を太字に変えてある).

言語習得におけるオノマトペの役割〔中略〕は,子どもに言語の大局観を与えることと言えよう.何の知識も持たない状態から始めなければならない子どもと,抽象的な記号の膨大かつ複雑な体系である言語の姿.最初は歩くことはもとより,立つこともできなかった子どもが,どのような方法をもって言語という高い山を登りきることができるのだろう? その秘密に迫ることが,記号接地問題,そして言語習得の謎を解き明かすことなのである.

本章では,音とそれ以外の感覚モダリティの対応づけを助けるオノマトペのアイコン性が,言語という膨大で抽象的な記号の体系に踏み出す赤ちゃんの背中を押し,足場をかけるという大事な役割を果たすことを述べてきた.

具体から抽象への橋渡し,アナログからデジタルへの橋渡しが,オノマトペだったとは! この観点から,改めて「#5269. オノマトペは思ったよりも言語性が高かった」 ([2023-09-30-1]) と「#5271. オノマトペは意外にも離散的である」 ([2023-10-02-1]) の記事も読んでいただければ.

・ 今井 むつみ・秋田 喜美 『言語の本質 --- ことばはどう生まれ,進化したか』 中公新書,2023年.

2023-10-02 Mon

■ #5271. オノマトペは意外にも離散的である [onomatopoeia][linguistics][iconicity][number]

一昨日の記事「#5269. オノマトペは思ったよりも言語性が高かった」 ([2023-09-30-1]) で,今井むつみ・秋田喜美(著)『言語の本質』(中公新書,2023年)を参照して,オノマトペ (onomatopoeia) の高度に言語的な性質を確認した.

10の性質に注目した考察だが,そのなかで「離散性」は必ずしも理解しやすくないかもしれない.離散性とはアナログではなくデジタルな性質であると簡単に説明したが,そもそもオノマトペには両側面があるのではないかと疑われるからだ.

今井・秋田は,この疑問に対して次のように答えている (81--83) .

オノマトペは離散的か,アナログ的か.一般言語に近いのか,口笛や音真似に近いのか.第2章では,オノマトペのアイコン性に言及し,そのアナログ的側面を浮かび上がらせた.しかし,オノマトペの意味に連動して声を強めたり弱めたり,一部の音を延ばしたり,ジェスチャーを伴わせたり,というようなアナログ的側面は,実は,オノマトペそのものの性質というより,私たちがオノマトペを使うときの特徴である.オノマトペはたしかに,アナログ的な状況描写を誘いやすい.しかしオノマトペの語としての性質はどうだろうか.

結論から言えば,オノマトペには明確な離散性が認められる.まずは語形から見ていこう.語形でも,「コロコロ」と「コロッ」「コロン」「コロリ」で区別するのは一回転か複数回転かである.可算名詞の複数形と同様に,「コロコロ」という重複形は回転が二回以上であることを表す.したがって,「コロコロと二回転した」とも「コロコロと十回転した」とも言える.一方,「コロッ」「コロン」「コロリ」といった単一形は,単数形の名詞と同様,きっかり一回を表す.よって,「コロンと一回転した」とは言えても,「コロンと二回転した」や「コロンと十回転した」とはいえない.

オノマトペが用いる音の対比にも離散性が見られる.オノマトペは意味を対比させるために,特定の音を対比させる.清濁の音象徴を考えてみよう.語頭の清濁は「コロコロ」と「ゴロゴロ」のように二択であり,したがって,表し分けられる意味も〈小さい,軽い,弱い〉と〈大きい,重い,強い〉などのように二種類のみである.「コロコロ」とも「ゴロゴロ」ともつかない中間的な音で微妙な意味を表すということは考えにくい.

オノマトペはそれ以外のことばに比べれば,さまざまにアイコン的な特徴を持つ.しかし,離散性,つまりデジタルかアナログかという観点からは,多くのジェスチャーや口笛,音真似などよりもはるかに離散的である.この点においても,オノマトペは言語の特徴を色濃く持っていると言える.

オノマトペの一見するとアナログ的な性質は,オノマトペの語の性質というよりは,オノマトペの使い方に付随する性質だ,という点は納得である.また,数カテゴリーの単複の区別を引き合いに出しているのも,とても理解しやすい.十回転する場合に「コロコロコロコロコロコロコロコロコロコロ」と10回繰り返すことが求められるようでは,言葉として使い物にならないだろう.ここには思い切った抽象化,アイコン性の打破が生じているのであり,その程度において離散的という言い方はうなずける.

・ 今井 むつみ・秋田 喜美 『言語の本質 --- ことばはどう生まれ,進化したか』 中公新書,2023年.

2023-09-30 Sat

■ #5269. オノマトペは思ったよりも言語性が高かった [onomatopoeia][arbitrariness][productivity][double_articulation][linguistics][communication][iconicity]

今井むつみ・秋田喜美(著)『言語の本質』(中公新書,2023年)の第3章「オノマトペは言語か」の最終節「まとめ」にて,言語を特徴づける10の性質を勘案した上で,オノマトペ (onomatopoeia) が高い言語性を示すことが結論づけられている.比較対照されているメディアは,一般語,口笛,咳払い,音真似,泣きである.89ページの表3-1「一般語,オノマトペ,非言語音の言語性」を引用する.

| 一般語 | オノマトペ | 口笛 | 咳払い | 音真似 | 泣き声 | |

| コミュニケーション機能 | ○ | ○ | ×/○ | ×/○ | ||

| 意味性 | ○ | ○ | ×/○ | ×/○ | × | × |

| 超越性 | ○ | ○ | × | × | ||

| 継承性 | ○ | ○ | ○ | ×/○ | × | |

| 習得可能性 | ○ | ○ | ||||

| 生産性 | ○ | ○ | × | × | × | × |

| 経済性 | ○ | ○ | × | × | × | × |

| 離散性 | ○ | ○ | × | × | × | × |

| 恣意性 | ○ | △ | × | × | × | × |

| 二重性 | ○ | △ | × | × | × | × |

この表にしたがえば,オノマトペは「ほぼ言語」といってよい.少なくとも予想以上の言語性の高さであると認めてよいだろう.

上記の言語を特徴づける10の性質の各々については,ぜひ本書を熟読していただきたいが,以下にメモ程度に説明しておく.

・ コミュニケーション機能:発信の目的が意図を伝えることに特化していること

・ 意味性:特定の音形が特定の意味に結びつくこと

・ 超越性:イマ・ココ以外の物事に言及できること

・ 継承性:特定の伝統・文化のなかで世代を通じて教えられ,習得されること

・ 習得可能性:母語以外の言語をも学ぶことができること

・ 生産性:新たな発話を次々に作り出せること

・ 経済性:なるべく単純な形式でなるべく複雑な機能を果たそうとすること

・ 離散性:アナログではなくデジタルであること

・ 恣意性:形式と意味の間に必然性がないこと

・ 二重性:音それ自体は意味をなさないが,それを適切に組み合わせると意味をもつようになること

想像される通り,言語学者は言語の性質について考え続けてきた.言語を特徴づける性質群については,様々なバージョンが提案されてきた.例えば「#1327. ヒトの言語に共通する7つの性質」 ([2012-12-14-1]),「#3770. 人間の言語の特徴,8点」 ([2019-08-23-1]) などを参照されたい.

・ 今井 むつみ・秋田 喜美 『言語の本質 --- ことばはどう生まれ,進化したか』 中公新書,2023年.

2023-09-27 Wed

■ #5266. 今井・秋田版「言語の大原則」7箇条 [linguistics][language_change][function_of_language]

昨日の記事「#5265. 今井むつみ・秋田喜美著『言語の本質』(中公新書,2023年)」 ([2023-09-26-1]) で紹介した,爆発的に話題を集めている新刊書『言語の本質』より.

本書のメインの議論が味読に値することは間違いないが,何よりも驚いたのは本書の最後で野心的な今井・秋田版「言語の大原則」が挙げられていることだ.「ホケットの向こうを張って,筆者たちの考える「言語の大原則」を述べて,本書を締めくくりたい」 (257) と述べられている.

各項目の各箇条書きについて検討していくとおもしろそうだし,これをたたき台として複数人で議論していくのもエキサイティングだろう.そのために,今回は7箇条をそのまま引用しておこう (257--61) .

言語の本質的特徴

(1) 意味を伝えること

・ 言語は意味を表現する

・ 言語の形式は意味に,意味は形式に結びついていて,両者は双方向の関係にある

・ 言語はイマ・ココを超越した情報伝達を可能にする

・ 言語は意図を持って発話され,発話は受け取り手によって解釈される

・ 意味は推論によって作り出され,推論によって解釈される

・ よって話し手の発話意図と聞き手の解釈が一致するとは限らない

(2) 変化すること

・ 慣習を守る力と,新たな形式と意味を創造して慣習から逸脱しようとする力の間の戦いである

・ 典型的な形式・意味からの一般化としては完全に合っていても,慣習に従わなければ「誤り」あるいは「不自然」と見なされる

・ ただし,言語コミュニティの大半が新たな形式や意味,使い方を好めば,それが既存の形式,意味,使い方を凌駕する

・ 変化は不可避である

(3) 選択的であること

・ 言語は情報を選択して,デジタル的に記号化する

・ 記号化のための選択はコミュニティの文化に依存する.つまり,言語の意味は文化に依存する

・ 文化は多様であるので,言語は必然的に多用途なり,恣意性が強くなっていく

(4) システムであること

・ 言語の要素(単語や接辞など)は,単独では意味を持たない

・ 言語は要素が対比され,差異化されることで意味を持つシステムである

・ 単語の意味の範囲は,システムの中の当該の概念分野における他の単語群との関係性によって決まる.つまり,単語の意味は当該概念分野がどのように切り分けられ,構造化されていて,その単語がその中でどの位置を占めるかによって決まる.とくに,意味が隣接する単語との差異によってその単語の意味が決まる

・ したがって,「アカ」や「アルク」のようにもっとも知覚的で具体的な概念を指し示す単語でさえ,その意味は抽象的である

(5) 拡張的であること

・ 言語は生産的である.塊から要素を取り出し,要素を自在に組み合わせることで拡張する

・ 語句の意味は換喩・隠喩によって広がる

・ システムの中での意味の隙間があれば,新しい単語が作られる

・ 言語は知識を拡張し,観察を超えた因果メカニズムの説明を可能にする

・ 言語は自己生成的に成長・拡張し,進化していく

(6) 身体的であること

・ 言語は複数の感覚モダリティにおいて身体に接地している

・ その意味では言語はマルチモーダルな存在である

・ 言語はつねにその使い手である人間の情報処理の制約に沿い,情報処理がしやすいように自らの形を整える

・ 言語はマルチモーダルに身体に接地したあと,推論によって拡張され,体系化される

・ その過程によってヒトはことばに身体とのつながりを感じ,自然だと感じる.本来的に似ていないもの同士にも類似性を感じるようになり,もともとの知覚的類似性と区別がつかなくなる(二次的類似性の創発とアイコン性の輪)

・ 文化に根ざした二次的類似性は,言語の多様性と恣意性を生む.しかし,それらは身体的なつながりに発し,そこから拡張されて実現されている.このことにより,言語は,人間が情報処理できないような拡張の仕方はしない.また,言語習得可能性も担保されている

(7) 均衡の上に立っていること

・ 言語は身体的であるが,同時に恣意的であり,抽象的である

・ 慣習に制約されながらつねに変化する(慣習を守ろうとする力と新たに創造しようとする力の均衡)

・ 多様でありながら,同時に普遍的側面を包含する

・ 言語は,特定のコミュニティにおいて,共時的←→通時的,慣習の保守←→習慣からの逸脱,アイコン性←→恣意性,多様性←→普遍性,身体性←→抽象性など,複数の次元における二つの相反する方向に向かうベクトルの均衡点に立つ

・ 今井 むつみ・秋田 喜美 『言語の本質 --- ことばはどう生まれ,進化したか』 中公新書,2023年.

2023-09-26 Tue

■ #5265. 今井むつみ・秋田喜美著『言語の本質』(中公新書,2023年) [review][linguistics][language_change][yurugengogakuradio][youtube][onomatopoeia][abduction][language_acquisition][evolution][dynamic_equilibrium]

中公新書の新刊書『言語の本質』.言語学界隈ではすでに多くのメディアで取り上げられ,話題となっている.中央公論新社のサイトでは特設サイトが設けられており,盛り上がりの様子がわかる.

私が同僚の井上逸兵氏とともに運営している YouTube の「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」でも「#141. ベストセラー本,今井むつみ・秋田喜美『言語の本質』を語ってみました.」を2ヶ月ほど前に紹介している.また,人気 YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」でも,本書の著者の1人である今井むつみ氏の出演回を含め多くの関連回が配信されている.

本書では,(1) 従来の言語学研究では周辺的な扱いを受けてきたオノマトペ (onomatopoeia) が,言語進化・言語習得の初期段階においてきわめて大きな役割を演じており,(2) その基盤の上に,仮説形成推論 (abduction) というヒト固有の推論に駆動される形で,言語能力が雪だるま式に発展・向上していく(=ブートストラッピング)モデルが提案されている.仮説モデルではあるものの,豊富な先行研究に基づきつつ発達心理学の実証実験に裏打ちされた議論には,強い知的興奮を感じる.

本書は,言語変化や言語変異を考える上でも示唆的な指摘に富む.終章では7点の「言語の大原則」が提案されているが,その2点目に「変化すること」が掲げられている.そちらを引用する (258) .

・ 慣習を守る力と,新たな形式と意味を創造して慣習から逸脱しようとする力の間の戦いである

・ 典型的な形式・意味からの一般化としては完全に合っていても,慣習に従わなければ「誤り」あるいは「不自然」と見なされる

・ ただし,言語コミュニティの大半が新たな形式や意味,使い方を好めば,それが既存の形式,意味,使い方を凌駕する

・ 変化は不可避である

言語は,維持しようとする力と変化しようとする力の拮抗と均衡により,結局は変化していくとはいえ体系としては維持されていくという,まさに動的平衡 (dynamic_equilibrium) を体現する不思議な存在であることが,ここでは謳われている.

『言語の本質』,ぜひご一読を.

・ 今井 むつみ・秋田 喜美 『言語の本質 --- ことばはどう生まれ,進化したか』 中公新書,2023年.

2023-07-22 Sat

■ #5199. 社会名前学と名前の社会学 [terminology][sociolinguistics][onomastics][linguistics]

言語学と社会学を掛け合わせると,いずれに力点を置くかによって,社会言語学 (sociolinguistics) と言語の社会学 (sociology of language) が生じる(cf. 「#1380. micro-sociolinguistics と macro-sociolinguistics」 ([2013-02-05-1]),「#4750. 社会言語学の3つのパラダイム」 ([2022-04-29-1])).

さらに,これらと固有名詞学 (onomastics) を掛け合わせると,標題の通り社会名前学 (socio-onomastics) と名前の社会学 (sociology of names) が立ち現われてくる.この2つの領域について,De Stefani (57) による解説を聞こう.

I draw a distinction between socio-onomastics and the sociology of names by observing divergent methodological procedures and research topics in the two fields. Socio-onomasticians apply methods inherited from sociolinguistics to the analysis of names. They use interviews, focus group discussions or questionnaires as the basis of their analyses, and describe name usage with respect to previously defined social categories (e.g. 'male', 'female', 'young', 'native', 'migrants', etc.). In this line of research, name variants as used by different populations in urban settings constitute a privileged topic of investigation . . . . By contrast, the sociology of names mainly addresses larger societal questions, arising for instance from language contact, in particular in the presence of so-called minority languages or dialects. The use of names in the construction of an individual's or a community's identity is a central topic of investigation, as exemplified for example by numerous studies on linguistic landscapes . . . .

とても分かりやすい区分である.しかし,もとにある社会言語学と言語の社会学の区別をあまりに絶対的なものととらえると見えなくなってしまうことがあるのと同様に,社会名前学と名前の社会学の区別もあくまで相対的なものとしてとらえておくほうのがよいだろうと考える.

De Stefani では,もう1つの掛け合わせとして,相互行為の名前学 (interactional onomastics) という魅力的な領域も紹介されている.

名前学の守備範囲は広い.「#5189. 固有名詞学の守備範囲」 ([2023-07-12-1]) を参照.

・ De Stefani, Elwys. "Names and Discourse." Chapter 4 of The Oxford Handbook of Names and Naming. Ed. Carole Hough. Oxford: OUP, 2016. 52--66.

2023-03-23 Thu

■ #5078. 法言語学 (forensic linguistics) [terminology][sociolinguistics][linguistics][voicy][heldio][youtube][forensic_linguistics][goshosan]

応用言語学の1分野として法言語学 (forensic linguistics) があります.昨日の朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で「#660. 「法言語学」 (forensic linguistics) とは?」として紹介しました.さらに夜の YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」で「#112. 商標の言語学 --- 五所万実さん登場」として,関連する話題について井上氏および五所氏と雑談しています.ぜひ聴取・視聴していただければ.

いくつかの用語辞典で "forensic (socio)linguistics" を引いてみました.以下,3点ほど引用します.同分野の守備範囲がおおよそ分かってくるかと思います.

forensic linguistics In Linguistics, the use of linguistic techniques to investigate crimes in which language data forms part of the evidence, such as in the use of grammatical or lexical criteria to authenticate police statements. The field of forensic phonetics is often distinguished as a separate domain, dealing with such matters as speaker identification, voice line-ups, speaker profiling, tape enhancement, tape authentification, and the decoding of disputed utterances. (Crystal, Dictionary)

forensic sociolinguistics The use of sociolinguistic knowledge and techniques in the investigation of crime, and in the prosecution and defence of people accused of crimes. Sociolinguists have been employed, for instance, to demonstrate that a defendant could not have made a telephone call recorded by police because his dialect did not tally with that on the recording; and to decode recordings of communication between criminal speaking in an antilanguage such as Pig Latin. (Trudgill)

FORENSIC LINGUISTICS

Most stylostatistical studies are of literary works; but the same techniques can be applied to any spoken or written sample, regardless of the 'standing' of the user. In everyday life, of course, there is usually no reason to carry out a stylistic analysis of someone's usage. But when someone is alleged to have broken the law, stylisticians might well be involved, in an application of their subject sometimes referred to as 'forensic' linguistics.

Typical situations involve the prosecution arguing that incriminating utterances heard on a tape recording have the same stylistic features as those used by the defendant---or, conversely, the defence arguing that the differences are too great to support this contention. A common defence strategy is to maintain that the official statement to the police, written down and used in evidence, is a misrepresentation, containing language that would not be part of the defendant's normal usage.

Arguments based on stylistic evidence are usually very weak, because the sample size is small, and the linguistic features examined are often not very discriminating. (Crystal, Encyclopedia)

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: CUP, 1995. 2nd ed. 2003. 3rd ed. 2019.

2023-02-11 Sat

■ #5038. 語用論の学際性 [pragmatics][linguistics][sociolinguistics][philosophy_of_language][psycholinguistics][ethnography_of_speaking][anthropology][politics][history_of_linguistics][methodology][toc]

「#5036. 語用論の3つの柱 --- 『語用論の基礎を理解する 改訂版』より」 ([2023-02-09-1]) で紹介した Gunter Senft (著),石崎 雅人・野呂 幾久子(訳)『語用論の基礎を理解する 改訂版』(開拓社,2022年)の序章では,語用論 (pragmatics) が学際的な分野であることが強調されている (4--5) .

このことは,語用論が「社会言語学や何々言語学」だけでなく,言語学のその他の伝統的な下位分野にとって,ヤン=オラ・オーストマン (Jan-Ola Östman) (1988: 28) が言うところの,「包括的な」機能を果たしていることを暗に意味する.Mey (1994: 3268) が述べているように,「語用論の研究課題はもっぱら意味論,統語論,音韻論の分野に限定されるというわけではない.語用論は…厳密に境界が区切られている研究領域というよりは,互いに関係する問題の集まりを定義する」.語用論は,彼らの状況,行動,文化,社会,政治の文脈に埋め込まれた言語使用者の視点から,特定の研究課題や関心に応じて様々な種類の方法論や学際的なアプローチを使い,言語とその有意味な使用について研究する学問である.

学際性の問題により我々は,1970年代が言語学において「語用論的転回」がなされた10年間であったという主張に戻ることになる.〔中略〕この学問分野の核となる諸領域を考えてみると,言語語用論は哲学,心理学,動物行動学,エスノグラフィー,社会学,政治学などの他の学問分野と関連を持つとともにそれらの学問分野にその先駆的形態があることに気づく.

本書では,語用論が言語学の中における本質的に学際的な分野であるだけでなく,社会的行動への基本的な関心を共有する人文科学の中にあるかなり広範囲の様々な分野を結びつけ,それらと相互に影響し合う「分野横断的な学問」であることが示されるであろう.この関心が「語用論の根幹は社会的行動としての言語の記述である」 (Clift et al. 2009: 509) という確信を基礎とした本書のライトモチーフの1つを構成する.

6つの隣接分野の名前が繰り返し挙げられているが,実際のところ各分野が本書の章立てに反映されている.

・ 第1章 語用論と哲学 --- われわれは言語を使用するとき,何を行い,実際に何を意味するのか(言語行為論と会話の含みの理論) ---

・ 第2章 語用論と心理学 --- 直示指示とジェスチャー ---

・ 第3章 語用論と人間行動学 --- コミュニケーション行動の生物学的基盤 ---

・ 第4章 語用論とエスノグラフィー --- 言語,文化,認知のインターフェース ---

・ 第5章 語用論と社会学 --- 日常における社会的相互行為 ---

・ 第6章 語用論と政治 --- 言語,社会階級,人種と教育,言語イデオロギー ---

言語学的語用論をもっと狭く捉える学派もあるが,著者 Senft が目指すその射程は目が回ってしまうほどに広い.

・ Senft, Gunter (著),石崎 雅人・野呂 幾久子(訳) 『語用論の基礎を理解する 改訂版』 開拓社,2022年.

2023-01-15 Sun

■ #5011. 英語綴字史は「フランスかぶれ・悪筆・懐古厨」!? by ゆる言語学ラジオ [graphotactics][orthography][spelling][gh][digraph][yurugengogakuradio][spelling_pronunciation_gap][grapheme][voicy][prestige][minim][linguistics][link][youtube]

言語学 (linguistics) というメジャーとはいえない学問をポップに広めるのに貢献している YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」.昨日1月14日に公開された最新回では,1つ前の回に引き続き,<ghoti> ≡ /fɪʃ/ の問題を中心に英語の綴字と発音の珍妙な関係が話題となっています(前回の話題については「#5009. なぜバーナード・ショーの綴字ネタ「ghoti = fish」は強引に感じられるのか?」 ([2023-01-13-1]) も参照).2回にわたり私が監修させていただいたのですが,その過程もたいへん楽しいものでした(水野さん,関係者の方々,ありがとうございます!).

ghoti, high, women, nation, debt などの綴字について,水野さんと堀元さんの軽妙洒脱なトークをどうぞ.ものすごいタイトルで「フランスかぶれ・悪筆・懐古厨.綴りの変遷理由が意外すぎる.【発音2】#194」です.

「フランスかぶれ・悪筆・懐古厨」というフレーズですが,英語綴字史のツボのうち3点を実におもしろく体現している表現だと思います.英語の綴字は,中英語以降にフランス語風にかぶれたというのは事実です.また,悪筆というのは写字生個人の悪筆というわけではありませんが,当時の特殊な字体や字形が,現代の観点からは悪筆と見える場合があることを指摘しています(今回は縦棒 (minim) が問題となっていました).懐古厨は,英国ルネサンスと重なる初期近代英語期に古典語(特にラテン語)への憧憬が募ったことを指しています.

フランス語かぶれと(ラテン語)懐古厨は,時代も動機も異なってはいますが,社会言語学的にいえば,いずれも威信 (prestige) ある言語への接近としてとらえることができます.これは,英語綴字史を通じて観察される大きな潮流です.

この2回の「ゆる言語学ラジオ」で取り上げられた話題に関して,私自身も「hellog~英語史ブログ」,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」,YouTube チャンネル「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」,著書などを通じて,様々に発信してきています.ここにリンクをまとめると煩雑になりそうですので,note 上に特設ページ「「ゆる言語学ラジオ」の ghoti 回にまつわる堀田リンク集」を作ってみました.そちらも合わせてご覧ください.

なお,最新回の最後の「おおおっ,オレかよ!」は,「#224. women の発音と綴字 (2)」 ([2009-12-07-1]) のことです.12年前の個人的な仮説(というよりも感想)で,書いたこと自体も忘れていますよ,そりゃ(笑).

Voicy パーソナリティ兼リスナーとして,「ゆる言語学ラジオ」の Voicy 版があることも紹介しておきたいと思います.最新回「フランスかぶれ・悪筆・懐古厨.綴りの変遷理由が意外すぎる.#194」です.

2022-11-20 Sun

■ #4955. 国立民族学博物館の特別展「しゃべるヒト」の開催は11月23日(水)までです [notice][linguistics][sign_language][world_englishes]

「#4876. 国立民族学博物館で言葉の特別展が始まっています!」 ([2022-09-02-1]) でお知らせした特別展「Homō loquēns 「しゃべるヒト」~ことばの不思議を科学する~」について展示の終了が近づいてきましたので改めてご案内します.11月23日(水)までの開催となっています.

かくいう私も先日ようやく大阪の民博を訪問する機会を得ました.企画としては珍しいといってよいコトバに関する特別展をじっくり,たっぷり堪能することができました.訪問した直後の感動が新鮮なうちに感想を記録しておこうと,万博記念公園のベンチに腰掛けて Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の収録を行ないました.「#536. 民博特別展「しゃべるヒト」に訪問中」をお聴きください.

特別展は一言でいえば「体験する言語学(概説)」でした.この100年間,言語学の扱う領域は爆発的に拡がり,隣接分野との境目も分からなくなってきているほどです.それくらい学際的な分野に成長してきたということです.昨今の言語学概説書の著者は,何をどこまで含めたらよいのか,おおいに悩んでいるだろうと想像されます.

同じように今回の「しゃべるヒト」の企画にあたっても,展示物の準備という観点からも何をどこまで含めたらよいのか,含められるのかなど,運営関係の方々におかれましては悩みの連続だったのではないかと推察する次第です.そんなことを勝手に想像しつつ,関係者への敬意と賞賛をこめて特別展を楽しませていただきました.

特別展の「しおり」やその他の広報より,目に留まったキャッチとなる文章をいくつか引用します.

身近にありすぎてほとんど振り返ることのない「コトバ」をテーマに,言語学のみならず,文化人類学,工学系,教育系,脳科学,認知心理学等の70名を超える国内外の研究者が協力して,その不思議をおみせします!(特別展の「しおり」より)

この展示は,私が大好きな「コトバ」について,たくさん知っていただきたいと思い,企画しました.「言語」というと,難しい,苦手といったネガティヴな連想が出てくることが多いようです.「言語の研究をしている」というと,すごい人か変な人のどちらかだと言われてしまい,そのあとの会話が続かず,悲しい思いをすることがよくあります.でも,コトバは人間のあらゆる活動と結びついていて,人間の営みと同じ数,もしくはそれ以上のさまざまな側面をもっており,そして無限の魅力があります.それを知っていただきたくて,この展示では,幅広いトピックから,けれども内容はシンプルに,とにかくたくさん並べてみました.何かひとつ,「おもしろい!」と思うことをみつけていただければと思います.そしてそれが,コトバを新しい視点でみていただくきっかけになれば嬉しく思います.(特別展実行委員長・菊澤律子先生による特別展の入り口のパネル「ことばの世界にようこそ!」より)

ここを見てほしいというよりは,とっかかりとなる要素をたくさん用意したので,それぞれが興味のあるテーマを見つけて言語に親しんでほしいという気持ちが強いです.言語と聞くと難しそうな印象があるかもしれませんが,特別展をとおしてそのおもしろさや多様な側面に気づいていただければ嬉しいです.(『国立民族学博物館 友の会ニュース』第275号,2022年9月1日発行,p. 2,特別展実行委員長・菊澤律子先生のインタビューより)

特別展の会期は残り数日となっています.コトバに関心のある方は,ぜひ足をお運びください!

2022-10-23 Sun

■ #4927. 言語学上の様々な区分は方法論上の区分にすぎない [methodology][saussure][linguistics][periodisation]

言語学には,方法論上の様々な区分や2項対立がある.ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) の導入したラング (langue) とパロール (parole) ,形式 (form) と実体 (substance) ,共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony) などは著名である(cf. 「#3508. ソシュールの対立概念,3種」 ([2018-12-04-1])).

また,音声学 (phonetics),音韻論 (phonology),形態論 (morphology),統語論 (syntax),意味論 (semantics),語用論 (pragmatics) などの部門も,方法論上の重要な区分である(cf. 「#377. 英語史で話題となりうる分野」 ([2010-05-09-1]),「#378. 語用論は言語理論の基本構成部門か否か」 ([2010-05-10-1]),「#4865. 英語学入門の入門 --- 通信スクーリング「英語学」 Day 1」 ([2022-08-22-1])).

ほかには,個人と社会,話し手と聞き手,話し言葉と書き言葉など,対立項は挙げ始めればキリがないし,歴史言語学でいえば時代区分 (periodisation) も重要な区分である.

重要なのは,これらの区分は言語学の方法論・理論上,意図的に設けられたものにすぎないということだ.現実の言語実態はあまりに複雑なため,研究者はそのまま観察したり分析したりすることができない.そこで,便宜上小分けに区分し,区分された一画をじっくり観察・分析するという研究上の戦略を立てるわけである.そして,小分けにした各々の区画についておおよそ明らかになった暁には,それらをブロックのように組み合わせて最終的に言語というものの総体を理解したい.そのよう壮大な戦略に基づいて,あくまで作業上,様々に区分しているのだ.

この戦略的区分について,古典的英語史 A History of English を著わした Strang が序説に相当する "Synchronic variation and diachronic change" にて,次のように述べている (17) .

Language is human behaviour of immeasurable complexity. Because it is so complex we try to subdivide it for purposes of study; but every subdivision breaks down somewhere, because in practice, in actual usage, language is unified. The levels of phonology, lexis and grammar are interrelated, and so are structure and history. There remains a further dichotomy, implicit in much of our discussion, but not yet looked at in its own right. Language is both individual and social. Acquisition of language takes place in the individual, and we have stressed that he (sic) is an active, even a creative, participant in the process. Yet what he learns from is exposure to the social use of language, and although cases are rare there is reason to think that the individual does not master language if he develops through the relevant stages of infancy without such exposure. And if he does have normal experience of language as a baby the speaker's linguistic creativeness is held on a fairly tight rein by the control of social usage --- he cannot be too idiosyncratic if he is to be understood and accepted. The governing conditions come from society, though executive language acts (speaking, writing, etc.) are made by individuals. Here, too, then, we have not so much a dichotomy as an interplay of factors distinguishable for certain purposes.

なお,私は様々な言語理論も同様に戦略的区分にすぎないと考えている.言語理論Aは,ある言語現象を説明するのには力を発揮するが,すべての言語現象をきれいに説明することはできない.言語理論B,言語理論Cも然りである.後にそれぞれの得意領域を持ち寄り,言語の総体的な理解につなげたい --- それが言語学の戦略なのだろうと考えている.したがって,どの理論をとっても,それが絶対的に正しいとか,間違いということはないと思っている.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2022-09-02 Fri

■ #4876. 国立民族学博物館で言葉の特別展が始まっています! [notice][linguistics][sign_language][world_englishes]

昨日9月1日,国立民族学博物館にて特別展「Homō loquēns 「しゃべるヒト」~ことばの不思議を科学する~」がオープンしました.11月23日まで開催しています.言葉に関するお祭り的なイベントですね.先行チラシはこちらです.

ヒトの言語能力,手話言語,言語の多様性など,コトバを巡る広い話題をカバーする特別展です.コトバに関心のある本ブログの読者にもお薦めです.関連して私設★民博言語展示応援団というブログも開かれているようです.

近代における英語の世界的拡大と多様性の展示について,わずかばかりですが関わらせていただきました.私自身はまだ訪問していないのですが,機会をとらえて大阪に出かけたいと思います!

2022-08-22 Mon

■ #4865. 英語学入門の入門 --- 通信スクーリング「英語学」 Day 1 [english_linguistics][linguistics][sobokunagimon][voicy][reference][2022_summer_schooling_english_linguistics][bibliography]

今週(月)~(土)の午前中は,慶應義塾大学通信教育課程にて「英語学」の夏期スクーリングが対面で開講されます.1コマ105分の授業を計12回という短期決戦の集中講義です.ということで,今週は hellog や heldio の話題も概ね集中講義と連動させる形にし,「英語学入門ウィーク」をお届けしようと思います.集中講義の初日は受講者の顔を眺めながら空気作りをしつつ,以下のような導入的なメニューを展開する予定です.受講される方,どうぞよろしくお願いします.そうでない方も,まだであれば英語学を学び始めてはいかがでしょうか.

1. 英語学の入門書

・ 三原 健一・高見 健一(編著),窪薗 晴夫・竝木 崇康・小野 尚久・杉本 孝司・吉村 あき子(著)『日英対照 英語学の基礎』 くろしお出版,2013年. *

・ 井上 逸兵 『グローバルコミュニケーションのための英語学概論』 慶應義塾大学出版会,2015年.

・ 平賀 正子 『ベーシック新しい英語学概論』 ひつじ書房,2016年.

・ 長谷川 瑞穂(編著),大井 恭子・木全 睦子・森田 彰・高尾 享幸(著) 『はじめての英語学 改訂版』 研究社,2014年.

・ 安藤 貞雄・澤田 治美 『英語学入門』 開拓社,2001年.

・ その他「#4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版)」 ([2022-04-06-1]) を参照

2. 堀田が提供する英語学・英語史に関するウェブリソース

・ 「hellog~英語史ブログ」: http://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog/

・ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」: https://voicy.jp/channel/1950

・ YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」: https://www.youtube.com/channel/UCth3mYbOZ9WsYgPQa0pxhvw

・ 詳しくはこちらのプロフィール (note)を参照: https://note.com/chariderryu/n/na772fcace491

3. 英語に関する素朴な疑問から始める「英語学」

・ 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1])

・ 「#1442. (英語)社会言語学に関する素朴な疑問を募集」 ([2013-04-08-1])

4. 英語学・言語学の6つの基本構成部門

・ 音声学 (phonetics)

・ 音韻論 (phonology)

・ 形態論 (morphology)

・ 統語論 (syntax)

・ 意味論 (semantics)

・ 語用論 (pragmatics)

5. 本日の復習は heldio 「#448. 言語学の6つの基本構成部門」(14分程度),およびこちらの記事セットより

2022-02-28 Mon

■ #4690. 深く考えたことのなかった「英語学とは何か?」 [sobokunagimon][youtube][terminology][linguistics][philology][inoueippei]

昨日の記事「#4689. YouTube で「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設しました」 ([2022-02-27-1]) で,井上逸兵先生と共同で YouTube チャンネルを開設した旨をアナウンスしました.初回の「英語学」ってなに?--むずかしい「英語」を「学」ぶわけではありません!!では,対談という形で「英語学」そのものに迫ってみました.

ところが,この質問は私にとってはそこそこ不意打ちの質問でして,ちょっと考えてしまいました.私の専門は「英語史」ですが広い意味で「英語学」の1分野ですし,これまでも「英語学」の講義を担当してきた経緯があります.その割には「英語学とは何か」を考えてきていなかったということに気づきました.もやもやとは答えをもっていましたが,自明すぎて本気で問うことをしてこなかったようです.

私の答えを端的にいえば「英語という言語を対象とする言語学である」ということでした.ここには私の専門の英語史や英語文献学も含まれます.英語のスキルを磨くための「規範」に基づく語学学習とは一線を画し,英語のありのままを「記述」するのが英語学であると.つまり,とりわけ英語という個別言語をターゲットに絞って研究する言語学が英語学であるという認識です.

一方,井上氏の認識は,端的にいって「英語学とは英米流の言語学である」ということでした.ターゲットというよりもアプローチを指す用語だというわけです.例えば,日本語を対象としていても英語学は成り立つという立場です.確かに,英語学のアプローチを用いながら実際のところは日本語を研究しているという事例は,日本の関連学会でも英文科の大学院でもしばしば見受けられることです.その観からいえば,井上流の「英語学」の解釈もうなずけます.

どうやら「英語学」の理解にもいろいろとありそうだということに,今更ながら気づきました.では,英語学辞典などでは「英語学」はどのように定義されているのだろうと何冊か引いてみると,なんと載っていないのです! 自明すぎて載せないという建前なのでしょうが,実は自明ではないというのが今回の私の発見です.

では英語学の教科書ではどうだろうかと,まず手元にあった『日英対照 英語学の基礎』を開いてみました.「まえがき」の p. ii に次のようにありました.

みなさんは,「英語学」と聞くと,これまで勉強している「英語」と何が違うのだろうと思うことでしょう.「英語学」というのは,英語という言葉がどのような仕組みになっているかを考える言語学の一領域です.つまり,英語の音や単語,文や会話などがどのような仕組みになっており,そこにどのような規則が潜んでいるかを明らかにしようとする研究分野です.

これは,だいたいのところ私が理解している「英語学」に近いと思います.ただ,英語史贔屓の私にとっては,これだけではちょっと物足りないという感じがしています.

英語学って何なのでしょうかね.捉え方は十人十色なのだろうと思います.この事実は意外とびっくりでした.皆さんの考えははいかがでしょうか?

なお,「英語史」も負けず劣らず難しいです.とりあえず「#225. 「英語史研究」とは?」 ([2009-12-08-1]) 辺りをご覧ください.

・ 三原 健一・高見 健一(編著),窪薗 晴夫・竝木 崇康・小野 尚久・杉本 孝司・吉村 あき子(著) 『日英対照 英語学の基礎』 くろしお出版,2013年.

2022-02-27 Sun

■ #4689. YouTube で「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設しました [youtube][notice][linguistics][philology][inoueippei]

昨日,標記の通り井上逸兵先生と共同で YouTube にて「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設しました.

初回動画「英語学」ってなに?--むずかしい「英語」を「学」ぶわけではありません!!のなかでも触れていますが「英語学・言語学って何なの?」という辺りから始めて,それぞれの専門分野(井上氏は社会言語学・認知言語学・語用論,堀田は英語史)の観点から,英語や言語一般に関する様々な話題を,定期的にお届けしていきます.初回は自己紹介的な雰囲気ですが,今後はどんどん濃くなっていくと思います.ぜひ視聴してみてください.チャンネル登録もよろしくどうぞ.

共演者である井上逸兵氏を紹介したいと思います.慶應義塾大学文学部英米文学専攻の教授で,社会言語学,認知言語学,語用論などの分野を専門とされています(←同僚としても日々お世話になっています).NPO法人地球ことば村・世界言語博物館の理事長でもあります.2018--19年度には,NHK教育テレビ「おもてなしの基礎英語」の講師を務められました.著書も多数ありますが,とりわけ昨年話題となったのが『英語の思考法 ー 話すための文法・文化レッスン』(筑摩書房〈ちくま新書〉,2021年)です.詳しい業績その他の詳細は,井上逸兵のページをご覧ください.人気の Twitter はこちらです.

井上氏には,すでに私の Voicy の「英語の語源が身につくラジオ」でも,2度ほど対談・出演していただいています.普段の私一人のしゃべりによる放送に比べて,ずっと多く聴かれているようです,さすがですね.

・ 「『英語の思考法』(ちくま新書)の著者,井上逸兵先生との対談」(2021年9月17日放送)

・ 「対談 井上逸兵先生と「英語新書ブーム」を語る」(2021年10月22日放送)

今回開設した YouTube チャンネルの趣旨は,2人の英語学研究者による肩のこらない緩いおしゃべり,といったところです.高校生から大学生にかけての視聴者を念頭に「英語学・言語学って何?」というところから始めますが,広く英語や言語一般に関心のある方々にも視聴してもらえるような内容を織り込んでいきたいと思っています.

同じお題でおしゃべりしても,異なる分野を専門とする2人が話せば,これだけ違う意見が出るのだなというところが見所かと思います.作り手もそれを楽しんでいるところがあります.

今後は本ブログ,Voicy の「英語の語源が身につくラジオ」と合わせて,「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」もよろしくお願いいたします.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow