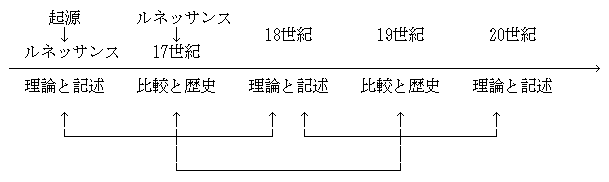

通常,近代言語学史は,Sir William Jones (1746--1794) の1786年の講演と,それに続く比較言語学の発展において始まったとされる([2010-02-03-1]の記事「#282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘」を参照).しかし,この18世紀末の契機は,舞台を西洋に限るとしても,より広い歴史的な視野から評価する必要がある.確かに,18世紀末は,初めて継続的に科学的な態度で言語に注目し始めたという点で,言語学史に一線を画する時代だったことは認めてよい.しかし,それ以前にも常に人々は言語に関心を注いできたのである.1786年を境に以前と以後にわける言語学史のとらえ方を「断絶」と呼ぶのであれば,ルーマニア生まれでドイツの言語学者 Coseriu (1921--2002) の言語学史のとらえ方は「振子」,共時的関心と通時的関心のあいだに揺れる振子として表現できるだろう.加賀野井 (65) に紹介されている Coseriu の図式は以下の通り.

この図式によれば,ルネッサンスと19世紀が歴史主義の時代,その前後と狭間の時代が理論・記述主義の時代ということになる.ルネッサンス以前は,ギリシア語やラテン語を規範とする見方や言語哲学が盛んであり,視点は共時的だった.ルネッサンス期は言語どうしの比較や同一言語の異なる時代の比較へ関心が移り,通時的な傾向を示した.18世紀には,近代語の記述文法の研究が進み,ライプニッツの普遍文法などが出たことから,共時的な関心の時代だったといえる.19世紀には比較言語学によって通時的な側面に光が当てられた.そして,20世紀,特にソシュール以降は共時的な言語学が優勢となった.

この図から当然の如く湧き出てくるのは,21世紀は,通時的な関心へと振子が揺り戻すのではないかという予想だ.各時代の関心の交替は,何も言語学の分野だけに限ったことではなく,他の学問領域にも広く共通した思想上の傾向だった.そして,現代のように時代の転換期にあるといわれる時代には,歴史を顧みる傾向が強まるとも言われる.20世紀を駆け抜けた共時言語学の拡散と限界から,そろそろ一休みを入れたい気分にならないとも限らない.振子は,人間の退屈しやすい性質,気分転換を欲する性質を反映していると考えれば,そろそろ揺り戻しがあるかもしれないということも十分に考えられる.

もちろん,Coseriu の振子は,後代から観察した過去の記録にすぎず,未来を決定する力はない.歴史を作るのはそれぞれの時代の人間であり,ここでいえば言語観察者や言語学者である.しかし,20世紀の言語学の達成と発展性を考えると,振子が揺り戻すかもしれないと考えさせる根拠はある.1つは,20世紀の構造言語学や生成文法があまり手をつけずにおいた言語の変異と変化の重要性が,20世紀後半になって認識されてきたこと.2つは,20世紀の共時言語学が上げてきた種々の成果を,かつてソシュールが優先度低しとして棚上げしておいた通時態にも応用してみたくなるのが人情ではないかということ.

また,これは20世紀言語学の成果とは独立した要因ながら,筆者の日頃考えているところだが,英語などの有力言語の世界的な広がり,国際交流に伴う語学熱,情報化社会に裏打ちされた言語の重要性の喧伝などという現代の社会現象が,人々に言語疲れを引き起こす可能性があるのではないかということだ.言語は役に立つ,言語の力は偉大だなどとあまりに喧伝されると疲れてしまう.むしろ,なぜそうなのか,なぜそうなってきたのかという本質的な問題へ向かう傾向が生じるのではないか.

とここまで書きながら,上の議論は,英語史や歴史言語学に肩入れしている筆者の願いにすぎないのかもしれないな,と思ったりもする.21世紀の潮流を見極めたい.

・ 加賀野井 秀一 『20世紀言語学入門』 講談社〈講談社現代新書〉,1995年.