2012-05-01 Tue

■ #1100. Farsi の形容詞区分の通時的な意味合い [adjective][loan_word][lexicology][suffix][semantic_change][prediction_of_language_change][register][lexical_stratification]

昨日の記事[2012-04-30-1]で Farsi による「#1099. 記述の形容詞と評価の形容詞」の区分を見た.記述的な Class A,評価的な Class B,両性質を兼ね備えた Class C という区分は,共時的な観点からの区分だが,それぞれのクラスに属する形容詞を対照して眺めていると,通時的な意味合いが浮き上がってくる.Farsi は次の2点を指摘する (56--58) .

(1) Class A から Class C へと所属変更した形容詞がいくつかある.もともとは記述的な "concerning X" ほどの語義を有していた Class A 形容詞が,評価的な "worthy of X" ほどの語義を獲得し,新旧の語義を合わせもつ結果となっている.English, American, Christian, logical, philosophical, scientific などが,このような通時的経過をたどった.

(2) 上記のような例から推測するに,現在 Class A に属する形容詞が,将来,評価的な意味を獲得して Class C へ移行するということがあり得るのではないか.例えば,phonemic は「音素の」という記述的な語義をもつ典型的な Class A 形容詞だが,音素という考え方を軽視する音韻論を批判的に指して *unphonemic と表現すれば,その裏返しとしての *phonemic も評価的な語義を獲得することになり,Class C と認定されることになる.Class A に属するどの形容詞にも,評価的語義を獲得する機会は開かれている.

Class A から Class C への通時的移行,あるいは意味の発展は,使用域 (register) に応じてみられる記述的語義と評価的語義のあいだの揺れという共時的な事実として表出してくる.例えば,mental は標準的な用法では記述的だが,非標準的な用法では評価のこもった「精神のおかしい」という意味を帯びる.aesthetic は通常は記述的にも評価的にも用いられるが,美学の文脈では,もっぱら記述的に用いられるだろう.

Farsi は,Class A から Class C への方向しか取り上げていないが,論理的にはそれ以外の方向の変化もあり得るとは述べている.しかし,非評価的な語が評価的な語義を帯びるという意味変化は,その逆よりも遥かに多いだろうと直感される.客観から主観への方向を主張する文法化 (grammaticalisation) しかり,[2011-03-11-1]の記事「#683. semantic prosody と性悪説」で示唆した人間の批判精神しかり.Hotta (2011) で調査した形容詞接尾辞 -ish の軽蔑的意味の獲得でも,関連する問題を扱った([2009-09-07-1]の記事「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」も参照).Farsi の形容詞の分類は,このように,意味変化の方向の問題,意味変化と使用域の問題などにも示唆を与えてくれる.

もう1つ,通時態との関連で議論しておきたいのは,Farsi の分類と借用あるいは語種との関係である.昨日の記事の冒頭でも述べたが,「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]) やその他の三層構造の記事で見てきたとおり,本来語は評価的で,(Greco-Latin 系)借用語は記述的であるような語のペアが多い.このような共時的な分布を通時的な観点から解釈すると,次のような歴史を仮定することができるのではないか.古英語では,形容詞はほぼ本来語のみであり,意味にしたがって Class A, B, C の3種類があった.中英語以降,フランス語やラテン語から大量の形容詞が借用され([2011-02-16-1]の記事「#660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率」),その多くは記述的語義をもっていたため,Class A や Class C に属していた本来語はその圧力に屈して対応する記述的語義を失っていった.つまり,本来語は主として評価的語義をもった Class B に閉じ込められた.一方,借用語も次第に評価的語義を帯びて Class B や Class C へ侵入し,そこでも本来語を脅かした.その結果としての現在,借用語はクラスにかかわらず広く分布しているが,本来語は主要なものが Class B に属しているばかりである.

以上が大雑把な仮説である.「本来語」や「借用語」は,より正確には「本来形態素」や「借用形態素」と呼ぶほうがよいかもしれないし,behavioural や mannerly などの混種語 ( hybrid ) の扱いを仮説内でどのように位置づけるべきかも考える必要がある.昨日掲げた Farsi の形容詞リストがどのように作成されたもので,どの程度網羅的なのかなども検証する必要があろう.

評価的語義の獲得,使用域,本来語と借用語―――このような問題の交差点として,Farsi の形容詞分類をとらえなおすことができるように思われる.英語語彙の三層構造を理解するためにも,そして日本語語彙の三層構造([2010-03-28-1]の記事「#335. 日本語語彙の三層構造」)の理解のためにも,魅力あるテーマとなりそうだ.

・ Farsi, A. A. "Classification of Adjectives." Language Learning 18 (1968): 45--60.

・ Hotta, Ryuichi. "The Suffix -ish and Its Derogatory Connotation: An OED Based Historical Study." Journal of the Faculty of Letters: Language, Literature and Culture 108 (2011): 107--32.

2012-04-30 Mon

■ #1099. 記述の形容詞と評価の形容詞 [adjective][loan_word][lexicology][lexical_stratification]

[2011-12-21-1]の記事「#968. 中英語におけるフランス借用語の質的形容詞」で触れたように,形容詞を意味の上で大きく二分すると,評価を表わす qualitative adjective (QA) と関係を示す relational adjective (RA) とが区別される.QA と RA の意味,形態,統語における特徴の違いにも興味があったが,それ以上に語種(本来語か借用語か)との関係が気になっていた.というのは,「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]) やその他の三層構造の記事で言及してきた通り,本来語は評価的,主観的で,(Greco-Latin 系)借用語は記述的,客観的であるのが英語語彙の典型とされているからだ.形容詞はその区別がとりわけ表出しやすい語類であるように思われる.

この問題に関連して Farsi の論文を読んでみた.Farsi は,QA や RA という用語こそ使っていないが,"descriptive adjective" として Class A を,"evaluative adjective" として Class B の区分を設けた.さらに,両方の性質(より正確には両方の語義と語法)を兼ね備えた Class C をも設けて,英語の形容詞を鮮やかに分類した.理解しやすく,説得力があり,形容詞に関連する諸問題に示唆を与える卓論と評価したい.Class A, B, C の例を示そう.

| Class A | Class B | Class C |

|---|---|---|

| affective | affectionate | academic |

| appositive | apposite | aesthetic |

| behavioural | mannerly | American |

| bibliographic | bookish | artistic |

| cardiac | hearty | British |

| causal | effectual | Christian |

| ceremonial | ceremonious | cinematic |

| commemorative | memorable | civil |

| conceptual | thoughtful | constitutional |

| connective | coherent | conventional |

| consonantal | consonant | critical |

| continental | continent | demonstrative |

| corrective | correct | diplomatic |

| cultural | cultured | dramatic |

| deductive | seductive | emotional |

| dental | toothsome | English |

| devotional | devout | ethical |

| doctrinal | docile | formal |

| durative | durable | French |

| elective | eligible | grammatical |

| entrepreneurial | enterprising | historical |

| evaluative | valid | human |

| experiential | experienced | legal |

| factual | accurate | literary |

| fiduciary | faithful | logical |

| financial | lucrative | Marxian |

| genealogical | genteel | moral |

| generative | degenerate | musical |

| generic | generous | parliamentary |

| governmental | ruly | philosophical |

| gustatory | tasteful | poetic |

| inflexional | flexible | professional |

| interrogative | inquisitive | rational |

| intonational | tuneful | religious |

| juridical | just | royal |

| legislative | legitimate | sanitary |

| manual | handy | scientific |

| mental | sane | social |

| methodological | methodical | spiritual |

| modal | modish | theatrical |

| morphological | shapely | |

| nutritional | nutritious | |

| observational | observant | |

| olfactory | savoury | |

| optical | sightly | |

| ostensive | ostentatious | |

| palatal | palatable | |

| pecuniary | pecunious | |

| pedagogic | pedantic | |

| penitential | penitent | |

| perceptual | perceptive | |

| pictorial | picturesque | |

| residential | homely | |

| retributive | rewarding | |

| semantic | significant | |

| sensory | sensitive | |

| sociological | sociable | |

| stylistic | stylish | |

| supervisory | watchful | |

| syntactic | orderly | |

| tactile | tactful | |

| temporal | timely | |

| theological | godly | |

| urban | urbane | |

| verbal | verbose | |

| verificatory | veracious | |

| visual | conspicuous | |

| vocalic | equivocal | |

| vocative | provocative | |

| volitional | willing |

Class A と B には,意味的あるいは語源的に関連する語がペアで並んでいる.Class A は記述的,客観的,Class B は評価的,主観的であることがよくわかるだろう.Class C は,Class A, B とは独立した形容詞のリストであり,語法に応じて Class A のように記述的意味を帯びることもあるし,Class B のように評価的意味を帯びることもある.

この区分は意味による区分だが,形態論や統語論にも関与している (51) .否定接辞がつく場合には,典型的に,Class A は non- を,Class B は un-, in-, dis- をとる.Class A は very で修飾されないが,Class B は修飾される.形容詞が等位接続されるときには,Class A の形容詞は Class A あるいは Class C の形容詞としか接続されず,Class B の形容詞は Class B あるいは Class C の形容詞としか接続されない.複数の形容詞が順列に並んで名詞を修飾する all the ten fine old stone houses のような場合,Class A 形容詞は stone の位置に,Class B は fine の位置に置かれる.

上の最後に触れた統語的性質は,2点において興味深い.1つ目は,Class A 形容詞が,stone のような修飾語としての名詞と同列に置かれるということである.これは,Class A 形容詞が Class B 形容詞よりも一歩名詞に近い性質をもっているということを示唆する.2つ目は,Class A と Class B の両方の性質(語義)をもつ Class C の形容詞は,形容詞の順列において2つの異なる位置で生起できるという事実である.a not very Christian Christian priest, Milton's hardly dramatic dramatic poems, the lady novelist's far from historical historical romances, Eliot's not invariably poetic poetic drama, a highly professional professional writer などの例がある (56) .

Class A と B の区分は,このように鮮やかに見える.しかし,Class C のような中間的な形容詞が多数存在することは,この区分が必ずしも画然としていないことを物語る.また,特定の形容詞接尾辞とクラスとが対応している事実はないということにも注意したい.つまり,この区分は overt ではなく covert な区分である (56) .

論文の最後では,この区分に基づいた,形容詞の新しい定義が披露される.

A word which can occupy the position between an article and a noun and the position after a linking verb and which cannot be transposed with the noun it modifies is an adjective if it contains a typical adjective-forming suffix or takes the comparative and superlative suffixes or adds the suffix -ly to form an adverb.

では,この区分のもつ通時的な implication は何か,語種との関係はどうなっているか.この問題は明日の記事で考える.

・ Farsi, A. A. "Classification of Adjectives." Language Learning 18 (1968): 45--60.

2012-03-29 Thu

■ #1067. 初期近代英語と現代日本語の語彙借用 [lexicology][loan_word][borrowing][emode][renaissance][latin][japanese][linguistic_imperialism][lexical_stratification]

英語と日本語の語彙史は,特に借用語の種類,規模,受容された時代という点でしばしば比較される.語彙借用の歴史に似ている点が多く,その顕著な現われとして両言語に共通する三層構造があることは [2010-03-27-1], [2010-03-28-1] の両記事で触れた.

英語語彙の最上層にあたるラテン語,ギリシア語がおびただしく英語に流入したのは,語初期近代英語の時代,英国ルネッサンス (Renaissance) 期のことである(「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-19-1]) , 「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1]) を参照).思想や科学など文化の多くの側面において新しい知識が爆発的に増えるとともに,それを表現する新しい語彙が必要とされたことが,大量借用の直接の理由である.そこへ,ラテン語,ギリシア語の旺盛な造語力という言語的な特徴と,踏み固められた古典語への憧れという心理的な要素とが相俟って,かつての中英語期のフランス語借用を規模の点でしのぐほどの借用熱が生じた.

ひるがえって日本語における洋語の借用史を振り返ってみると,大きな波が3つあった.1つ目は16--17世紀のポルトガル語,スペイン語,オランダ語からの借用,2つ目は幕末から明治期の英独仏伊露の各言語からの借用,3つ目は戦後の主として英語からの借用である.いずれの借用も,当時の日本にとって刺激的だった文化接触の直接の結果である.

英国のルネッサンスと日本の文明開化とは,文化の革新と新知識の増大という点でよく似ており,文化史という観点からは,初期近代英語のラテン語,ギリシア語借用と明治日本の英語借用とを結びつけて考えることができそうだ.しかし,語彙借用の実際を比べてみると,初期近代英語の状況は,明治日本とではなく,むしろ戦後日本の状況に近い.明治期の英語語彙借用は,英語の語形を日本語風にして取り入れる通常の意味での借用もありはしたが,多くは漢熟語による翻訳語という形で受容したのが特徴的である.「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) で示した借用のタイプでいえば,importation ではなく substitution が主であったといえるだろう(関連して,##902,903 も参照).また,翻訳語も含めた英語借用の規模はそれほど大きくもなかった.一方,戦後日本の英語借用の方法は,そのままカタカナ語として受容する importation が主であった.また,借用の規模も前時代に比べて著大である.したがって,借用の方法と規模という観点からは,英国ルネッサンスの状況は戦後日本の状況に近いといえる.

中村 (60--61) は,「文芸復興期に英語が社会的に優勢なロマンス語諸語と接触して,一時的にヌエ的な人間を生み出しながら,結局は,ロマンス語を英語の中に取り込んで英語の一部にし得た」と,初期近代英語の借用事情を価値観を込めて解釈しているが,これを戦後日本の借用事情へ読み替えると「戦後に日本語が社会的に優勢な英語と接触して,一時的にヌエ的な人間を生み出しながら,結局は,英語を日本語の中に取り込んで日本語の一部にし得た」ということになる.仮に文頭の「戦後」を「明治期」に書き換えると主張が弱まるように感じるが,そのように感じられるのは,両時代の借用の方法と規模が異なるからではないだろうか.あるいは,「ヌエ的」という価値のこもった表現に引きずられて,私がそのように感じているだけかもしれないが.

価値観ということでいえば,中村氏の著は,英語帝国主義に抗する立場から書かれた,価値観の強くこもった英語史である.主として近代の外面史を扱っており,言語記述重視の英語史とは一線を画している.反英語帝国主義の強い口調で語られており,上述の「ヌエ的」という表現も著者のお気に入りらしく,おもしろい.展開されている主張には賛否あるだろうが,非英語母語話者が英語史を綴ることの意味について深く考えさせられる一冊である.

・ 中村 敬 『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』 三省堂,1989年.

2012-01-11 Wed

■ #989. 2011年の英語流行語大賞 [lexicology][ads][woy]

今年もこの時期が巡ってきた.American Dialect Society による The Word of the Year の公表の時期だ.2011年の大賞は occupy だった.既存の語ではあるが,"verb, noun, and combining form referring to the Occupy protest movement" という用法により新たに生命を吹き込まれた.

2011年9月17日,New York の Zuccotti Park で "Occupy Wall Street" の運動が始まった.これ以降,世界で類似の Occupy movement が多発.民衆が,"We are the 99%" というスローガンを掲げて,経済や社会の不平等を一斉に唱え出した事件である.

occupy は,ノミネートされた語句のなかでは,2011年のかなり後半からの出馬だったが,よほど衝撃が強かったようで,決選投票の末に次点の the 99%, 99 percenters を大差で破った.後者は "those held to be at a financial or political disadvantage to the top moneymakers, the one-percenters" を意味し,これも言ってみれば occupy 関連用語だから,当社会現象の影響の大きさが知れる.

ADS の公表について,詳しくは1月7日付けのADS による公式発表とプレスリリース (PDF)を参照されたい.Wordorigins.org の運営者による,この結果についてのレビューが,こちらのページで読める.

2011年の流行語については,The Daily Telegraph の2011年11月10日の記事でも,occupy が過去1年間でインターネット及び紙面で最も多く使われた英単語だったとする研究を紹介している.

The most commonly used English word on the internet and in print in the past year was "occupy", a study has found. Repeated references to the Occupy Movement, which inspired protests outside St Paul's Cathedral in London and in other major world cities, helped push the word into first place, researchers said.

流行語の公表としては,ほかに Global Language Monitor によるものがある.その記事によると,2011年の Top Word はやはり occupy.Top Phrase は Arab Spring で,Top Name は Steve Jobs とのこと.

過去の ADS による流行語大賞関連の記事については,##623,262,263,245 などを参照.

2012-01-07 Sat

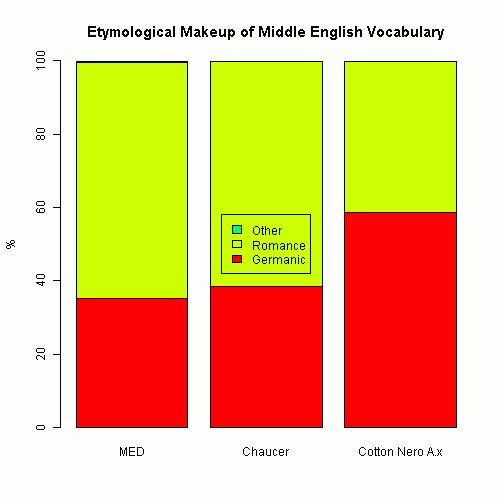

■ #985. 中英語の語彙の起源と割合 [lexicology][loan_word][statistics][me][sggk]

[2011-08-20-1]の記事で「#845. 現代英語の語彙の起源と割合」を総括したが,中英語の語彙の内訳はどうだったのだろうか.これについても様々な研究があるが,従来の統計では,古英語由来の語彙が60--70%,古仏語由来の語彙が22--30%,古ノルド語由来の語彙が8--10%,それ以外が1%未満という数値が出されている (Duggan 238) .

ところが,Norman Hinton が1980年代後半から発表している中英語語彙の大規模な調査の報告によれば,従来の統計とは相当に異なる数値が示されている.Hinton の論文は未入手なので,以下は Hinton の報告そのものではなく,Duggan (238--39) で言及されているその概要に基づくものだが,参考までに要約する.

MED からランダムに取り出した数千語の見出し語とその語源情報に基づいて語種を分類した結果,Germanic 35.06%, Romance 64.54%, Other 0.35% という数値がはじき出された.従来の統計と比べると Germanic と Romance の数値が逆転しているかのようであり,統計の前提や手法によって,これほどまでに結果が左右されるものかと恐ろしくなる.いずれの統計も,眉に唾を付けて解釈しなければならないことは認めつつ,先を続けよう.

Hinton は,Chaucer や Cotton Nero A.x の言語についても語彙分類を行なっており,中英語の特定の時期における語彙の平均的な内訳と比較することによって,各言語の「年代測定」を試みている.Chaucer の語彙内訳は Germanic 38.5%, Romance 61.2%, Other 0.09% という比率であり,これは1460年の平均的な比率に相当するという.また,Cotton Nero A.x については Germanic 58.7, Romance 41%, Other 0.15% という比率で,1390年の平均的な比率を指すという.これはもちろん理論値であり,絶対年代を指すわけではない.むしろ,Chaucer と Cotton Nero A.x の70年という相対的な差が,それぞれの語彙の使い分けの差,そしておそらくは文体的な差に対応しているかもしれないという可能性がおもしろい.

・ Duggan, H. N. "Meter, Stanza, Vocabulary, Dialect". Chapter 8 of A Companion to the Gawain-Poet. Ed. Derek Brewer and Jonathan Gibson. Cambridge: Brewer, 1997. 221--42.

・ Hinton, Norman "The Language of the Gawain-Poems." Arthurian Interpretations 2 (1987): 83--94.

2011-10-26 Wed

■ #912. 語の定義がなぜ難しいか (3) [morphology][terminology][word_formation][word][dictionary][lexicology][hapax_legomenon][ghost_word]

[2011-10-24-1], [2011-10-25-1]に引き続き,語の定義の難しさを垣間見る記事の第3弾.語を定義する最も単純な方法,語の範囲を限定する最も直感的な方法は,辞書を参照することだろうと思われるかもしれない.辞書の見出し語はすべて「語」のはずであり,大型辞書を参照すれば当該言語の語の目録 (lexicon) を作成することができる,と.しかし,語の範囲を限定する際に,辞書に頼ってはならないいくつかの理由がある.Lieber (13--15) に拠って,列挙しよう.

(1) 辞書は,編集者によってある方針に基づいて編まれている.編集者の想定する語の定義によっては収録語彙の範囲に差が生じる可能性があり,実際に,語に対する考え方は辞書間で異なっていることが普通である.差別用語や専門用語を掲載するかどうか,俗語や古語はどうか,新語はどの程度社会に浸透していれば収録可とみなせるか,接辞は語に含まれるか,派生語や複合語はどこまで納めるか,等々の決定において,各辞書編集者は独自の方針をもっている.世界最大の英語辞書 OED であっても,事情は変わらない.また,参照者においてもどの辞書を選ぶかという決定は恣意的である.辞書に語の定義を委ねることは,問題を一段階さかのぼらせたにすぎず,問題の解決になっていない.

(2) 辞書には,一度しか文証されない語(臨時語,nonce word, hapax legomenon)が収録されている場合がある.例えば,OED では umbershoot という語が見出し語として挙げられており,James Joyce の Ulysses からの唯一の例が引かれているが,定義欄に "a word of obscure meaning" とある.果たして,これを実際的な意味において語とみなしてよいのだろうか.文豪 Joyce だから許されるのか,一般の話者の発する臨時語はどうなのか.

(3) 誤植,勘違い,民間語源などにより,間違えて辞書に忍び込んでしまった幽霊語 (ghost word) なる語がある.OED には,ambassady なる hapax legomenon が収録されているが,これは ambassade の単純な綴り間違い,あるいは誤植ではないかと考えられている.辞書を盲信すると,実在しないかもしれない語を語としてみなす誤りが生じうる.特殊で意図的な幽霊語として,"mountweazel" 語と呼ばれるものがある.これは,辞書編纂者が他の辞書編纂者による辞書の著作権侵害を見破るために,意図的に密かに挿入した幽霊語であり,実在の語ではない.このような mountweazel 語の存在は,辞書を絶対的な語彙目録として用いることの危険を物語っている.

辞書やその他の権威は,"Is xyz a word?" という問いに必ずしも正しい答えを与えてくれるとは限らないことが分かるだろう.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

2011-09-23 Fri

■ #879. Algeo の新語ソース調査から示唆される通時的傾向 [pde][word_formation][loan_word][statistics][lexicology][neologism]

連日の話題となっているが,Algeo と Bauer を比べているうちに俄然おもしろくなってきた新語ソース調査について (##873,874,875,876,877,878,879) .Algeo の詳細な区分 は,1963--72年の新語サンプル5000語に基づいたあくまで共時的な調査結果だが,いくつかの点で通時的な傾向を示唆しているように思える.Algeo 自身が言及あるいは議論している点について,以下に要約する.

(1) 新語の約3分の2 (63.9%) が,既存要素の合成,つまり複合 (compounding) と接辞添加 (affixation) により生じている.複合と接辞添加は特に古英語において新語形成の主要な手段だったと言及されることが多いが,現在英語においてもお得意の語形成であるという事実は変わっていない.

(2) 合成のなかでは,接辞添加 (34.1%) のほうが複合 (29.8%) よりも多い.前者のなかでは,接頭辞のほうが接尾辞より種類が多いものの,接尾辞は統語機能をそなえているために出現頻度が高く,より重要である.この意味で,英語は "a suffixing language" (272) である.

(3) 短縮 (shortening) は,客観的な証拠はないものの,"I suspect that the number of shortenings in English has increased greatly during the last two or three centuries" (271) .その理由としては,識字率向上の結果として生じた書き言葉の優勢を指摘している."Of the various kinds of shortening, the largest subgroup is that in which the shortening is based on the written form (acronyms, alphabetisms, and the like); this preeminence of the written language is clearly one of the consequences of increasing literacy" (272) .

(4) 英語において借用 (borrowing) は14世紀をピークとして衰退してきており,現在ではむしろ他言語へ単語を貸し出すソース言語としての役割が大きくなってきている.

もう1つ,詳細な区分では数値として表われていないが興味深い事実として,以下の点を指摘している.

. . . of the whole sample of new words, 76.7 percent are nouns, 15.2 percent adjectives, 7.8 percent verbs, and .3 percent other parts of speech. It seems that there are far more new things than new events to talk about. Whatever the case may be syntactically, in its lexicon, English is a nominalizing language. (272)

新語に名詞が多いという事実は驚くに当たらないかもしれない(英語語彙の品詞別割合については[2011-02-22-1], [2011-02-23-1]の記事を参照).英語が本当に "a nominalizing language" かどうかを検証するには,語彙全体における名詞の割合について通言語的に調査する必要があるだろう.それでも,Algeo のこの指摘は,Potter のいう現代英語の "noun disease" (100--05) という問題と関係しているかもしれないと考えると,興味をそそられる( "noun disease" については,[2011-09-04-1]の記事「#860. 現代英語の変化と変異の一覧」の1項目として挙げた).

最後に,影が薄くなってきている新語ソースとしての借用について,借用元言語として日本語がフランス語に次いで第2位であるという事実が注意をひく.日本語からの借用については,以下の記事を参照.

・ #45. 英語語彙にまつわる数値: [2009-06-12-1]

・ #142. 英語に借用された日本語の分布: [2009-09-16-1]

・ #126. 7言語による英語への影響の比較: [2009-08-31-1]

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-09-22 Thu

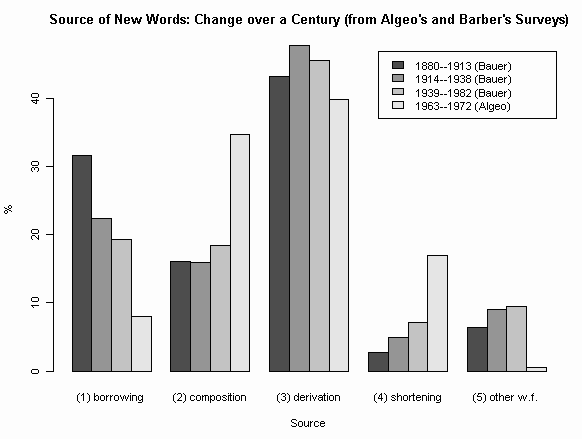

■ #878. Algeo と Bauer の新語ソース調査の比較 [pde][word_formation][loan_word][statistics][lexicology][neologism]

今日も,現代英語の新語ソースに関する最近の一連の話題 (##873,874,875,876,877,878) の続き.[2011-09-19-1]の記事「#875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ」で Bauer の調査結果をグラフ化したが,それに Algeo の調査結果を追加したものを作成した(原データと表はHTMLソースを参照).各項目で4本目の棒が,Algeo による Barnhart の新語辞書に基づく1963--1974年の数値を反映している.棒グラフとしては隣り合っているが,Algeo の調査対象年代は Bauer の第3期に包含されることに注意されたい.

昨日の記事[2011-09-21-1]でも述べた通り,Bauer と Algeo の調査では前提がいくつか異なっている.特に Bauer では品詞転換が考慮に入れられていないので,比較条件を揃えるために,Algeo のデータから "Shifts" として区分されている数値を除いてあることにも注意されたい( "Shifts" は調査語彙全体の14.2%を占める小さくはない数値である.こちらの詳細区分を参照).また,Algeo の "Blends" は,今回のグラフ作成では "shortening" の一種として扱った.

Algeo の数値は Bauer の第3期の数値と開きこそあるが,新語ソースの傾向としてはおもしろいほどに一致している.Bauer の示唆する通時的な傾向が,Algeo によって著しく強調されて示されていると言ったらよいだろうか.比較基準の差異という問題は常について回るだろうが,互いに支持する結果となったのが興味深い.

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-09-21 Wed

■ #877. Algeo の現代英語の新語ソース調査 [pde][word_formation][loan_word][statistics][lexicology][neologism]

[2011-09-17-1], [2011-09-18-1], [2011-09-19-1]の記事で,Bauer (35, 38) による1880--1982年の約1世紀のあいだの新語ソースの変遷について触れてきた.現代英語の新語ソースの内訳が通時的にいかに変化してきたかに関する研究は他にあまり見たことがないが,共時的な内訳の調査であれば昨日の記事「#876. 現代英語におけるかばん語の生産性は本当に高いか?」 ([2011-09-20-1]) で触れた Algeo がある.

Algeo の調査は1963年以降の新語を収録した Barnhart の辞書から無作為抽出した1000語に基づくもので,時期区分で言えば Bauer の第3期(1939--82年)のおよそ後半に相当する時期の新語に関する調査ということになる.新語ソースの分類が Bauer に比べてずっと細かいのが特徴で,分類ラベルを眺めるだけでも形態論や語彙論の概要がつかめてしまいそうな細かさだ.また,Bauer は 品詞転換 (conversion) を調査対象に含めていないが,Algeo は "Shifts" の1部として含めている.ただし,この "Shifts" には意味変化の例も含まれており,新語の定義の問題(新語形のことなのか,あるいは新語義も含むのか)を考えさせられる.

Algeo の論文の Appendix (273--76) に掲載されている,詳細な新語ソース区分とその内訳の数値をこちらのページに転載したので,参照されたい.

上記のように Bauer と Algeo では調査対象とした辞書,時代,新語ソース区分,前提としている新語の定義が一致していないので直接比較はできないものの,両者の与える数値はいずれにせよ概数であるから,合わせて現代英語の新語ソースに関する傾向を示唆するものとして大いに参考になるだろう.

現代英語の新語については,[2011-01-16-1]の記事「#629. 英語の新語サイト Word Spy」を参照.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Barnhart, Clarence L., Sol Steinmetz, and Robert K. Barnhart, eds. The Barnhart Dictionary of New English since 1963. Bronxville, N.Y.: Barnhart, 1973.

2011-09-20 Tue

■ #876. 現代英語におけるかばん語の生産性は本当に高いか? [blend][productivity][pde][pde_language_change][word_formation][statistics][lexicology]

[2011-01-18-1]の記事「#631. blending の拡大」で,現代英語においてかばん語が増加している件について取り上げた.かばん語は,現代英語の傾向の1つとして Leech et al. が指摘している "densification" (50) の現われと考えられそうである([2011-01-12-1]の記事「現代英語の文法変化に見られる傾向」を参照).多数のかばん語の例を示されれば,確かにさもありなんと直感されるところではある.しかし,[2011-09-17-1]の記事「#873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス」で触れたとおり,Bauer の新語調査によれば,新語におけるかばん語の割合は1880--1982年の期間で p < 0.05 のレベルでも有意な増加を示していない(ただし絶対数は増加している).複数の観察者が指摘しており,私たちの直感にも適うかばん語の増加傾向と,客観的な統計値とのあいだに差があるのはどういうことだろうか.

1つには,Bauer の調査対象期間が1982年で終わっているということがあるだろう.当時の客観的状況と2011年の時点で私たちの抱いている直感とが食い違っていても不思議はない.この30年ほどの間に blending が激増したという可能性も考えられる.

もう1つ,直感と数値のギャップを説明し得る要因がある.この点に関して,Algeo の調査を紹介したい.多くの語彙研究が OED 系の辞書を利用しているが,Algeo はそれとは別系列の辞書を利用して独立した新語調査を行なった.彼の採った方法は,1963年以降の新語を収録した Barnhart の辞書から1000語を無作為抽出し,それをソースや語形成ごとに振り分けるというものである.その調査によると,かばん語は調査した新語語彙全体の4.8%を占めるにすぎず,他の主要な語形成のなかでは目立たないカテゴリーであるという結果となった.しかし,Algeo (271) はこの数値は過小評価だろうと述べている.

Last in numerical importance as a source of new words is blending. Less than a twentieth of our new words have been formed in that way (4.8 percent); however, blending is more popular than that statistic suggests. Its principal areas of use are popular journalism and advertising. Time magazine and Madison Avenue dearly love a blend. Most of the popular coinages are nonce forms that were unreported in the Barnhart dictionary and consequently are not included in these statistics. But every new word begins as a nonce form, so a source that is prolific of nonce forms today may be expected to increase its contribution to the general vocabulary tomorrow. Blending may look like a long shot, but the smart money will keep an eye on it.

"nonce-form" あるいは "nonce-word" (臨時語)に blending が多用されるというのは客観的に確かめにくいが,直感には適う.形態の生産性 (productivity) とは何を指すかという問題は,[2011-04-28-1], [2011-04-29-1], [2011-05-28-1]の記事でも触れてきたように,明確な解答を与えるのが難しい問題である.この問いは,何を(辞書に掲載するに値する)語とみなすかというもう1つの難問にも関係してくる([2011-03-28-1]の記事「#700. 語,形態素,接辞,語根,語幹,複合語,基体」を参照).blending の真の生産性は辞書や辞書に基づいた統計値には現われにくいが,言語使用の現場において活躍している語形成であることは恐らく間違いない.問題は,この主観的評価を,いかにして客観的に支持し得るかという方法の問題なのではないか.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Barnhart, Clarence L., Sol Steinmetz, and Robert K. Barnhart, eds. The Barnhart Dictionary of New English since 1963. Bronxville, N.Y.: Barnhart, 1973.

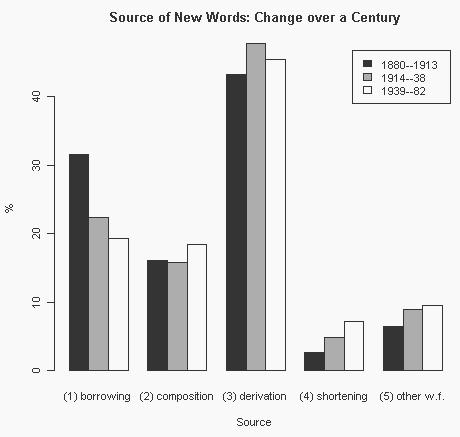

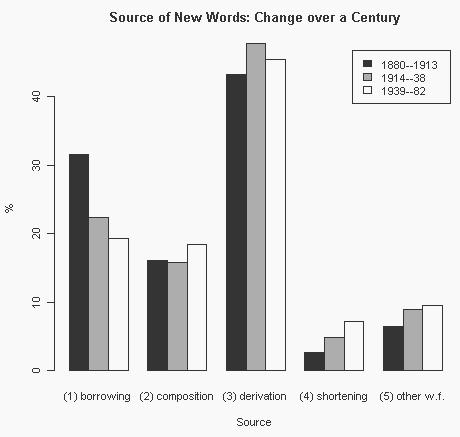

2011-09-19 Mon

■ #875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ [loan_word][word_formation][lexicology][pde][pde_language_change][statistics][lexicology]

過去2日の記事[2011-09-17-1], [2011-09-18-1]で,Bauer の調査結果に基づいて新語のソースを概観した.類似した調査はそれほど多くないようなので,Bauer のデータ (35, 38) は貴重だと思い,もう少し分析してみた.(データは整理してHTMLソースに載せておいた.)

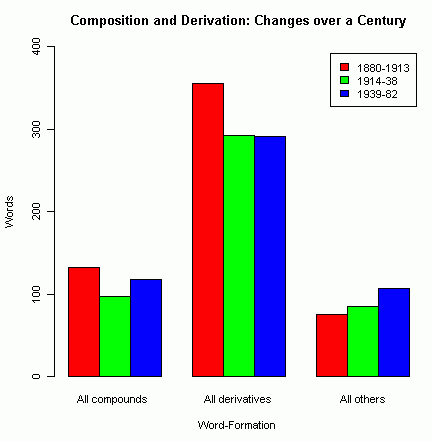

新語のソースを大きく2分すると,借用 (borrowing) と語形成 (word formation) のカテゴリーが得られる.借用は借用元言語によって数種類に下位区分され,語形成も主として形態論の観点から数種類に下位区分される.あまり細かく区分しても大きな傾向が見にくくなるので,借用は借用元言語を区別せず,語形成は4種類に大別し,(1) borrowing, (2) composition, (3) derivation, (4) shortening, (5) other word formations の5区分で集計しなおした.以下のグラフでは,ソースごとの3期にわたる割合の変化がつかみやすいように百分率で表示してある.例えば,第1期1880--1913年を示す黒棒の数値を足し合わせると100%となる,という読み方である.

全体として,対象となった約100年間の通時的変化は p < 0.0001 のレベルで有意差が出た.そのなかでも借用の激減が最も顕著な変化である(同じく p < 0.0001 のレベルで有意).一方,各時期で合わせて6割ほどを示す composition と derivation の主要2カテゴリーは,時期によってそれほど変化していない( p < 0.05 レベルで有意差なし).また,全体での割合からすると目立たない shortening や他の語形成が順調に増加していることも見逃してはならない(shortening については,p < 0.001 のレベルで有意).カテゴリーの区別の仕方によって傾向の見え方も変化するので,同じデータを様々な角度から眺めることが必要だろう.

この3日間の記事のグラフをまとめてみられるように,3記事を「##873,874,875」で連結したので比較までに.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-09-19 Mon

■ #875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ [loan_word][word_formation][lexicology][pde][pde_language_change][statistics][lexicology]

過去2日の記事[2011-09-17-1], [2011-09-18-1]で,Bauer の調査結果に基づいて新語のソースを概観した.類似した調査はそれほど多くないようなので,Bauer のデータ (35, 38) は貴重だと思い,もう少し分析してみた.(データは整理してHTMLソースに載せておいた.)

新語のソースを大きく2分すると,借用 (borrowing) と語形成 (word formation) のカテゴリーが得られる.借用は借用元言語によって数種類に下位区分され,語形成も主として形態論の観点から数種類に下位区分される.あまり細かく区分しても大きな傾向が見にくくなるので,借用は借用元言語を区別せず,語形成は4種類に大別し,(1) borrowing, (2) composition, (3) derivation, (4) shortening, (5) other word formations の5区分で集計しなおした.以下のグラフでは,ソースごとの3期にわたる割合の変化がつかみやすいように百分率で表示してある.例えば,第1期1880--1913年を示す黒棒の数値を足し合わせると100%となる,という読み方である.

全体として,対象となった約100年間の通時的変化は p < 0.0001 のレベルで有意差が出た.そのなかでも借用の激減が最も顕著な変化である(同じく p < 0.0001 のレベルで有意).一方,各時期で合わせて6割ほどを示す composition と derivation の主要2カテゴリーは,時期によってそれほど変化していない( p < 0.05 レベルで有意差なし).また,全体での割合からすると目立たない shortening や他の語形成が順調に増加していることも見逃してはならない(shortening については,p < 0.001 のレベルで有意).カテゴリーの区別の仕方によって傾向の見え方も変化するので,同じデータを様々な角度から眺めることが必要だろう.

この3日間の記事のグラフをまとめてみられるように,3記事を「##873,874,875」で連結したので比較までに.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-09-18 Sun

■ #874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布 [loan_word][lexicology][pde][pde_language_change][statistics]

昨日の記事「現代英語の新語における複合と派生のバランス」 ([2011-09-17-1]) で取り上げた Bauer の調査は,現代英語の新語を構成する要素の起源,つまりソース言語をも考慮に入れている (32--33, 34--36) .(データはHTMLソースを参照.)

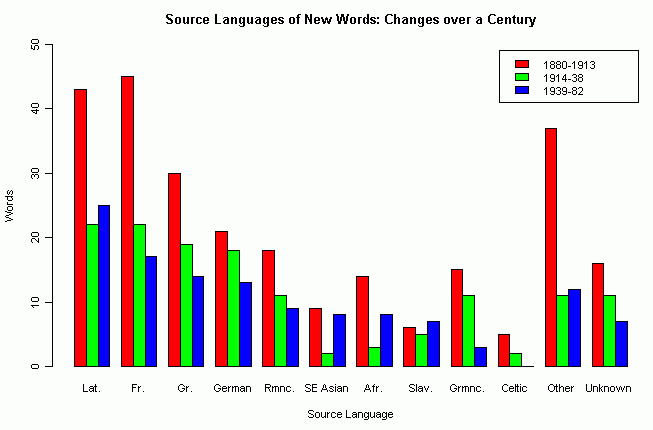

新語における借用比率は,1880--1913, 1914--38, 1939--82年の3期にわたり 31.4% -> 22.3% -> 19.2% と大きく目減りしている.現代英語においては,中英語や初期近代英語に比べ,全体的に借用に依存する程度が急減しているのがわかる.借用元言語ごとに状況を見てみよう.以下のグラフは,Bauer (35) に掲載されている表に基づいて作成したものである.

統計的には Fr. (French) と Grmnc (Other Germanic) において p < 0.05 のレベルで減少の有意差が認められるものの,特定のソース言語が全体的な減少に関与しているというよりは,ソース言語にかかわらず全般的に減少傾向が続いているものと読める.

注意すべきは,1880--1913年の Other カテゴリーが際立っていることだ.ここには,オーストラリア,ポリネシア,アメリカの土着言語からの借用が多く含まれているという.なぜこの時期にこれらの言語からの借用が多かったかという問題は,別途調査して考察する必要があるだろう.

Bauer の第3期の終了年である1982年より,約30年が経過している.以後,英語の借用離れは続いているのだろうか.これも興味深い問いである.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-09-17 Sat

■ #873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス [romancisation][compound][derivation][lexicology][pde][word_formation][productivity][statistics][pde_language_change]

英語語彙の歴史は,供給源という観点から,大雑把に次のように概括される.古英語では複合 (composition) と派生 (derivation) が盛んだったが,中英語から初期近代英語にかけては借用 (borrowing) が著しく,後期近代英語以降は再び複合と派生が伸張してきた.この語彙史の流れを受けて,現代は新語の供給源を,借用よりも既存要素(それ自体は本来語とは限らない)の再利用に多く負っている時代ということになる.では,現代英語を特徴づけるとされる複合と派生の2つの語形成では,どちらがより生産性が高いといえるだろうか.Potter (69--70) は,両者のバランスはよく取れていると評価している.

German and Dutch, like ancient Greek, make greater use of composition (or compounding) than derivation (of affixation). French and Spanish, on the other hand, like classical Latin, prefer derivation to composition. Present-day English is making fuller use of both composition and derivation than at any previous time in its history.

もちろん,両者のバランスが取れているからといって他言語よりも優れた言語ということにはまったくならない.ただし,ゲルマン語派とロマンス語派の語形成の特徴を兼ね備えていることにより,英語がいずれの立場からも「近い」言語と感じられるという効果はあるかもしれない(関連する議論は[2010-05-27-1]の記事「英語のロマンス語化についての評」を参照).ゲルマン系でもありロマンス系でもあるという現代英語の特徴は,語形成に限らず語彙全体にも言えることである.

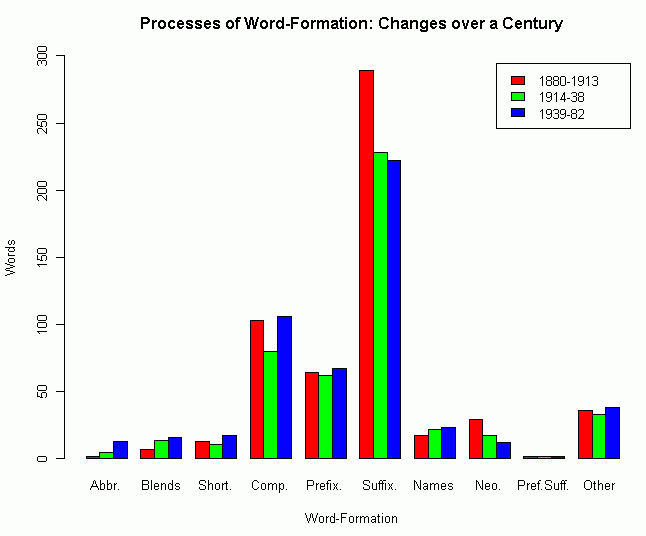

さて,Potter は上記のように複合と派生の好バランスを指摘したが,生産性を量的に測ったわけではなく,他の主要なヨーロッパ語あるいは古い英語との比較において評価したにすぎない.この点についてより客観的に調査したのが,Bauer (32--33, 36--39) だ.Bauer は The Supplement to the Oxford English Dictionary (1972--86) を用いた無作為標本調査で,対象に選ばれた本来語要素から成る新語1559語を初出年により (1) 1880--1913, (2) 1914--38, (3) 1939--82 の3期に区分して,造語法別に語を数えた.区別された造語法とは,Abbreviations, Blends, Shortenings, Compounds, Prefixation, Suffixation, Names, Neo-classical compounds, Simultaneous prefix and suffix, Other の10種類である.

Bauer (38) の掲げた表のデータを Log-Likelihood Tester, Ver. 2 に投げ込んで統計処理してみた(データはHTMLソースを参照;グラフは以下を参照.).全体として時期別の差は p < 0.05 のレベルで有意であり,分布の通時的変化が観察されると言ってよいだろう.次に造語法別に変化を見てみると,Abbreviations が p < 0.01 のレベルで有意な増加を示し,Suffixation と Neo-classical compounds がそれぞれ p < 0.05 のレベルで有意な減少を示した.その他の造語法については,3期にわたる揺れは誤差の範囲内ということになる.Bauer (37--38) は,Blends の増加を有意であると示唆しており,しばしば指摘される同趣旨の傾向を支持しているようだが,計算上は p < 0.05 のレベルでも有意差は認められなかったので注意が必要である([2011-01-18-1]の記事「blending の拡大」を参照).

複合系 (Compounds, Neo-classical compounds) と 派生系 (Prefixation, Suffixation, Simultaneous prefix and suffix) で比べると,3時期を通じて後者の割合は前者の割合の2.7倍程度で圧倒している(以下のグラフを参照).数値的には,派生のほうにバランスが偏っているようだ.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-09-09 Fri

■ #865. 借用語を受容しにくい語彙領域は何か [french][loan_word][lexicology]

バケ (66) は,中英語期のフランス語彙の大量借用について概説しながら,次のような印象的な指摘をしている.

フランス語によってひどく影響を受けた語彙場と並んで,フランス語によって,ほとんど,あるいは全然特質化されてこなかった場を究明しうることは感激であるといえよう.

中英語期にフランス語の語彙的影響がいかに大きかったかという議論は無数にあるが,その中にあって英語が影響を受けなかった語彙領域は何かと問う視点は新鮮である.中英語のフランス語に限らず,英語史を通じて諸言語より甚大な語彙的影響を受けながらも,英語語彙は本来語要素を25%程度は保ってきた([2011-08-20-1]の記事「現代英語の語彙の起源と割合」を参照).ラテン語であればキリスト教用語,フランス語であれば法律用語や貴族用語,イタリア語であれば音楽用語など,借用語が特定の語彙領域に顕著である事実については,英語史のどの概説書でも述べられている.しかし,逆に本来語が生きながらえた語彙領域は何かという観点からの記述は,基本語や機能語に言及する以外では稀である.

だが,基本語や機能語であっても借用語に置換される例はいくらでもある.father, mother, brother, sister, son, daughter, child は基本語かつ本来語だが,uncle, aunt, nephew, niece, cousin, grand-(father/mother) は基本語ではあるが借用語だ(あるいは2--3親等が基本的か否かの分かれ目か?).he -- his -- him は本来語だが,they, -- they -- them は借用語である.反対に,借用語が活躍すると予期される語彙領域に本来語が残っている例もある.例えば,ラテン語やギリシア語に占領されているキリスト教関連の語彙領域(「古英語期に借用されたラテン語」[2009-05-30-1])にあって,その中心を占めるはずの God はなぜ本来語のままなのか.heaven や hell も本来語である (Baugh and Cable 90--91) .ノルマン征服によりもたらされた大陸風の王侯貴族の慣習をとりまく語彙の場は court, noble, prince, royal などのフランス借用語で埋め尽くされたが,その中心を占めるはずの king と queen はなぜ本来語のままなのか.これらは,単純に基本語だから本来語を保ったという議論では済まされないのではないか,と疑わせる例である.どの語彙領域が借用を受けやすいかだけではなく,どの領域が借用を受けにくいのかを明らかにすることは,語彙史研究のみならず文化史研究の重要な課題だろう.

・ ポール・バケ 著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語の語彙』 白水社〈文庫クセジュ〉,1976年.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2011-08-22 Mon

■ #847. Oxford Learner's Thesaurus [lexicography][dictionary][thesaurus][lexicology][synonym][semantic_prosody]

英語には数多くの類義語辞典 (thesaurus) があり,[2010-08-11-1]の記事「toilet の豊富な婉曲表現を WordNet と Visuwords でみる」で示したようにオンライン版辞書や類義語の視覚化ツールも少なからず存在する.歴史的類義語辞典としても,近年 HTOED (Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary) や TOE (A Thesaurus of Old English) が公開されており,活況を呈している.

共時的にも通時的にも英語語彙の研究環境は著しく整ってきているが,外国語としての英語の学習環境という観点からは類義語辞典の役割はこれまであまり目立ってこなかった.学習の観点からの類義語の解説については,OALD や LDOCE などの老舗学習者用英英辞書も力を入れてきており,発信用の英語学習にも役立つおもしろい解説が増えてきたが,類義語の列挙と解説に特化した学習者用類義語辞典というものはあまり出版されていなかった.唯一,American Heritage Thesaurus for Learners of English (2002) があったくらいだが,2008年になって標題の Oxford Learner's Thesaurus (OLT) が出版された.この辞書は私の手元にもあったが,これまで特に強い関心はなく,意識的に開いたことはほとんどなかった.だが,最近 Komuro and Ichikawa による OLT の辞書分析を読んで,学習者用類義語辞典に興味がわいてきた.辞書は特徴を知っておくことが重要なので,以下に OLT について知っておいてよい点を,Komuro and Ichikawa を参照しながらいくつか挙げておきたい.

・ OLT は,Oxford Thesaurus of English (2000, 2004) からの派生物ではなく,むしろ OALD7 (2005) との関係が強い (12) .実際に,OALD7 の類義語解説が多く OLT に反映されている.(つまり,最初から学習者向けにチューニングされており,平易でかゆいところに手が届く記述が期待され,実際にそのようになっている.)

・ OLT に限らないが,学習者用類義語辞典の主たる機能は,"(1) make users aware of different connotations or shades of meaning synonyms have and to (2) enable users to choose and use the most appropriate word, which may not be part of their (active) vocabulary, in order to express their idea" (14) .

・ 見出し語数は学習者向けに選ばれた1973個で,単語だけでなく複合語や句が見出し語となっている場合もある (16) .

・ 1つの見出し語に与えられている類義語の数は,最頻値をとると5--6個 (26) .多すぎず,少なすぎず,学習者にとって適切.

・ 挙げられている例文はおおむね適切で,CD-ROM版では各類義語に対して平均3.7個ほどの例文が挙げられている (29) .

・ 類義語間の区別にとりわけ重要な register のレーベルや解説が質量ともに充実している (35--45) .特に解説は読み物としておもしろく書かれている (45, 49) .

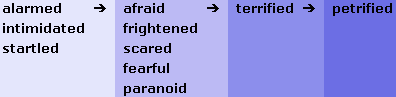

・ 意味の強度によって区別される類義語群について,視覚的な "synonym scales" なる提示法が導入されており,学習上,非常に効果的である (49--52) .

全体として Komuro and Ichikawa は "a groundbreaking learner's thesaurus (55) と高い評価を与えており,特に最後の "synonym scales" の評価については,私も実際に見てみたが同感.例えば,afraid の類義語の synonym scale は以下の通り.このように一覧されると,頭が整理される.

レビュー論文を読んでこれから積極的に OLT を利用してみたいと思った.また,英語学習に役に立ちそうであることは言うに及ばず,語彙論や意味論の研究に際しても,本格的な類義語辞典やその他の辞書を用いる前の見当づけやテーマ探しにも使えそうだという印象をもった.例えば,synonym scale を与えられている以下の126語の見出し語から適当な類義語群を選び出し,コーパスを用いて semantic_prosody の研究をするというのもおもしろそうだ.

admiration [n], afraid [a], anger [n], anger [v], angry [a], annoy [v], approval [n], bad [a], beautiful [a], cheap [a], childhood [n], close [a], cold [a], concern [n], convincing [a], crazy [a], crisis [n], defeat [v], delicious [a], delight [v], determine [v], dictate to sb [pv], disappoint [v], disapprove [v], disgusting [a], distress [n], embarrass [v], emotion [n], exciting [a], expose [v], fast [a], fat [a], fear [n], flush [v], frequent [a], friendship [n], frighten [v], frightening [a], frown [v], funny [a], gap [n], glad [a], happy [a], hate [v], hatred [n], high [av], hill [n], hot [a], hungry [a], hurt [v], hysterical [a], immediate [a], impress [v], inspire [v], interest [v], interested [a], interesting [a], ironic [a], like [v], likely [a], lonely [a], lose your temper [idiom], love [n], love [v], mad [a], magnificent [a], mean [a], mentally ill [a], minute [n], modern [a], negative [a], nice [a], odour [n], pain [n], painful [a], plain [a], please [v], pleasure [n], poor [a], possibility [n], praise [v], press [v], pressure [n], probably [adv], quite [adv], radical [a], rain [v], rape [v], recession [n], recommend [v], remarkable [a], respect [v], revenge [n], ridiculous [a], rough [a], rude [a], ruin [v], run [v], ruthless [a], sad [a], serious [a], shock [n], shock [v], show [v], small [a], smile [v], soak [v], sorry [a], star [n], strict [a], suppress [v], sure [a], surprise [v], take advantage of sb/sth [v], taste [n], tear [v], temper [n], tight [a], tired [a], ugly [a], unhappy [a], upset [a], violent [a], well [a], wet [a], worry [v]

・ American Heritage Thesaurus for Learners of English. Boston & New York: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2002.

・ Oxford Learner's Thesaurus: A Dictionary of Synonyms. Oxford: OUP, 2008.

・ Komuro, Yuri and Yasuo Ichikawa. "An Analysis of the Oxford Learner's Thesaurus: A Dictionary of Synonyms." Lexicon 41 (2011): 11--59.

・ Oxford Advanced Learner's Dictionary. 7th ed. Oxford: OUP, 2005.

2011-08-20 Sat

■ #845. 現代英語の語彙の起源と割合 [lexicology][loan_word][statistics][bnc][corpus]

現代英語の語彙における本来語と借用語の比率については,本ブログでも何度か取り上げてきた.いくつかリンクを張っておこう.

・ [2010-12-31-1]: #613. Academic Word List に含まれる本来語の割合

・ [2010-06-30-1]: #429. 現代英語の最頻語彙10000語の起源と割合

・ [2010-05-16-1]: #384. 語彙数とゲルマン語彙比率で古英語と現代英語の語彙を比較する

・ [2010-03-02-1]: #309. 現代英語の基本語彙100語の起源と割合

・ [2009-11-15-1]: #202. 現代英語の基本語彙600語の起源と割合

・ [2009-11-14-1]: #201. 現代英語の借用語の起源と割合 (2)

・ [2009-08-15-1]: #110. 現代英語の借用語の起源と割合

語種の数量的な調査には,数え挙げる際のソースを何にするか,type-count か token-count か,どのくらいの語彙規模を扱うか,語源にまつわる不正確さをどのように処理するか,などの考慮すべき事項が様々あり,研究者によって結果がまちまちとなることがある.しかし,複数の調査を比べれば,およその平均値や全体像が見えてくるのも確かである.

先日参加してきた ICOME7 (The Seventh International Conference on Middle English) で,8月4日,OED3 の主幹語源学者 Philip Durkin 氏が "Some neglected aspects of Middle English lexical borrowing from (Anglo-)French" と題する講演で関連する話題について触れていたので,要点をメモしておく.

Durkin 氏は BNC から最頻1000語のリストを取り出し,語源分析した.その結果,英語本来語が489語,フランス・ラテン語が489語,ノルド語が32語,それ以外の言語が10語という数値が得られた.大規模コーパスの頻度リスト (see [2010-03-01-1]) を利用した語源調査はいつか自分でやろうと思っていたが,Durkin 氏のおかげでその労力を省くことができた(ありがとうございます!).

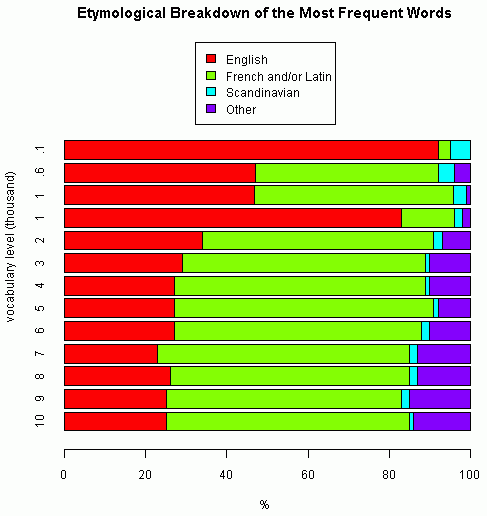

これにより,上記のリンクで示した諸調査と合わせて,type-count に基づく最頻100語,600語,1000語,2000語,3000語,4000語,5000語,6000語,7000語,8000語,9000語,10000語という12段階の語彙規模での語種別比率が得られたことになる.母体となる現代英語語彙の情報ソース,数え方,語種区分はそれぞれ異なっているのかもしれないが,一応の目安として以下で全体像を示したい.語種区分は English, French and/or Latin, Scandinavian, Other として4種類に統一した.

|

|

上から3つ目と4つ目の棒グラフは,同じ最頻1000語レベルでの比較だが,3つ目は上述の Durkin の BNC 調査によるもの,4つ目は[2010-06-30-1]の記事で示した Williams のものである.著しい差異が生じたが,これも調査方法が異なるがゆえだろうか.注意して解釈する必要があるが,この点を除けば全体としてなだらかに推移し,最終的には本来語25%,ラテン・フランス語60%,それ以外が15%という数値におよそ落ち着くようだ.

2011-08-08 Mon

■ #833. 語彙力診断テスト [lexicology]

Test Your Vocab というサイトで,英語の語彙力診断テストが公開されていた.3分くらいで診断できるので,試してみた.見たことのある語でも語義がなかなか出てこないことを思い知らされた.結果として,私の語彙力は19,300語.この数値は,18歳以上の母語話者の下から10%の範囲に落ちる.15歳の英語母語話者の平均値でも23,303語というから,非母語学習者であるとはいえ,己の英語語彙力の乏しさに情けなさを感じた.地道に語彙力を増やさねばと感じた次第である.

ただ,点数以上に興味があるのは,この語彙力診断テストがどのような基準で作られており,内部でどのように計算されているのか,である.内部事情はまったく公開されていないが,研究プロジェクトの実験として設けられているサイトのようだから,事後であってもぜひ公開してもらいたいところである.というのは,Crystal (34--39) が示唆しているように,語彙力の計測は,何をもって語彙力とみなすか,何をもって語彙とみなすか,その定義にすべてがかかっているためである.特に「語彙」の覆う範囲を定めることが難しい.それは以下の問題があるからである.

(1) 語彙の基本単位である語 (word) の定義が,まずもって不明である (see [2011-03-28-1]) .複合語 (ex. flower pot, flower-pot or flowerpot?) ,句動詞 (ex. get at, get by, get in) ,idiom (ex. kick the bucket, go West ) は意味としてはひとまとまりだが,語としては1語と数えるのか否か,などの問題がある.

(2) ある語が多義語である場合,その語を見て語義を1つでも知っていればその語を知っているとみなすことができるのか,あるいはすべての語義を知っている必要があるのか.high tea, high priest, high season の high はそれぞれ異なる語義を表わすが,同じ1つの語とみなすべきか否か.

(3) ある地域変種,社会変種に特有の語彙は,語彙力診断にカウントされるべきか否か.口語,俗語,最新流行語,借用語,古語についてはどうか.「中心的な英語の語彙」に限るとしても,「中心的」の基準とは何か ([2010-12-29-1]の記事「Murray の語彙星雲」を参照).

(4) flu, hi-fi, AIDS, FBI, UFO などの各種の略語はどうか.

(5) 地名,人名などの固有名詞はどうか.固有名詞は英語に特有のものではないという理由でカウントする語彙に含まないとしても,例えばロンドンの官庁街 Whitehall は固有名詞であるばかりではなく「英国政府」を表わす普通名詞としても用いられる.

(6) 無数にある動植物名を含めた各種の専門用語はどうか.

Test Your Vocab がこれらの問題にどのような態度をとって診断テストを作成しているのかは,診断用に挙げられている単語リストからある程度推し量ることができるかもしれない.しかし,診断テスト作成の方針は,上記の理由により作成者によって互いに異なると思われ,別の診断テストがあれば別の基準で別の点数結果が出るだろう.

などと,自分の点数の言い訳をしても始まらない.まずは,20歳の平均値である25,337語を目指そう・・・.

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

2011-07-26 Tue

■ #820. 英仏同義語の並列 [french][loan_word][register][lexicology][hybrid][binomial][lexical_stratification]

中英語期にフランス借用語が大量に流入してきた事実についてはすでに多くの記事で扱ってきた([2009-08-22-1]の記事「フランス借用語の年代別分布」ほかを参照).これにより英語の表現の可能性が広がったが,注目すべき表現として,英語本来語と対応するフランス借用語を並列させる2項イディオム (binomial idiom) の表現がある(バケ,p. 60).my heart and my corage, wepe and crye, huntynge and venerye の如くである.この表現は,本来語とフランス借用語の間に使用域 ( register ) の差のあることを利用した修辞的な技法ともとらえることもできるが(「英語語彙の三層構造」については[2010-03-27-1]の記事を参照),目新しい借用語の理解を容易にするための訳語として本来語を添えたとも考えられる.後者は,説明を要する語に注解 ( gloss ) を施すという古英語以来の習慣の一端と言えるかもしれない.これはまた,17世紀の難語辞書 (see [2010-12-27-1], [2010-11-24-1]) の登場にもつらなる言語文化的習慣である.近代以降では lord and master, my last will and testament などが慣用表現となっている.

なお,並列表現といっても,必ずしも and のような等位接続詞で結ばれているとは限らない.例えば court-yard (中庭)や mansion-house (邸宅)は英仏対応要素の直接複合であり,冗語的といえる.

借用語の流入は,単に既存の語を置きかえたり,語の種類を増やしたりすだけではなく,既存の語彙と連携して当該言語の表現可能性を高めている側面もあることを評価すべきだろう.関連して,英仏両要素が1語内に混合している hybrid の各記事(特に[2009-08-01-1]の「英語とフランス語の素材を活かした 混種語 ( hybrid )」)も参照.

・ ポール・バケ 著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語の語彙』 白水社〈文庫クセジュ〉,1976年.

2011-05-23 Mon

■ #756. 世界からの借用語 [loan_word][lexicology][pde_characteristic][world_languages]

現代英語の最大の特徴の1つである cosmopolitan vocabulary については pde_characteristic を始めとする記事で,また時にそれを "asset" とみなす見方については批判的に[2009-09-27-1], [2010-05-22-1]の記事などで扱ってきた.関連して,現代英語語彙が借用語に満たされていることについては,[2010-05-16-1]にリンクを張った諸記事や loan_word の各記事で話題にしてきた.

英語の語彙がいかに世界的かをざっと知るには,[2009-11-14-1]の記事「現代英語の借用語の起源と割合 (2)」のグラフをみるのが手っ取り早いが,単語とその借用元言語を具体的にリスト化しておけば,なお手っ取り早い.そこで,主として Crystal ( The English Language, p. 40 and Encyclopedia, pp. 126--27 ) に基づき,他の例も多少付け加えながら,借用元言語で世界一周ツアーしてみたい.

| Language | Words |

|---|---|

| Afrikaans | apartheid, gnu, impala, indri, kraal, mamba, trek, tse-tse |

| Aleutian | parka |

| American Indian | chipmunk, moccasin, pow wow, skunk, squaw, totem, wigwam |

| Anglo-Saxon | God, Sunday, beer, crafty, gospel, house, rain, rainbow, sea, sheep, understand, wisdom |

| Arabic | algebra, assassin, azimuth, emir, ghoul, harem, hashish, intifada, mohair, sheikh, sherbet, sultan, zero |

| Araucanian | coypu, poncho |

| Australian | boomerang, budgerigar, dingo, kangaroo, koala, wallaroo, wombat |

| Brazilian | abouti, ai, birimbao, bossa nova, favela, jaguar, manioc, piranha |

| Canadian Indian | pecan, toboggan |

| Chinese | chopsuey, chow mein, cumquat, kaolin, ketchup, kung fu, litchi, sampan, tea, tycoon, typhoon, yen (=desire) |

| Czech | howitzer, pistol, robot |

| Dutch | bluff, cruise, easel, frolic, knapsack, landscape, poppycock, roster, slim |

| Eskimo | anorak, igloo, kayak |

| Finnish | sauna |

| French | anatomy, aunt, brochure, castle, cellar, challenge, chocolate, crocodile, cushion, debt, dinner, entrance, fruit, garage, grotesque, increase, jewel, justice, languish, medicine, montage, moustache, passport, police, precious, prince, sacrifice, sculpture, sergeant, table, trespass, unique, venison, victory, vogue, voyeur |

| Gaelic | banshee, brogue, galore, leprechaun |

| German | angst, dachshund, gimmick, hamburger, hamster, kindergarten, lager, nix, paraffin, plunder, poodle, sauerkraut, snorkel, strafe, waltz, yodel, zinc |

| Greek | anonymous, catastrophe, climax, coma, crisis, dogma, euphoria, lexicon, moussaka, neurosis, ouzo, pylon, schizophrenia, stigma, therm, thermometer, tonic, topic |

| Haitian | barbecue, cannibal, canoe, peccary, potato, yucca |

| Hawaiian | aloha, hula, lei, nene, ukulele |

| Hebrew | bar mitzvah, kibbutz, kosher, menorah, shalom, shibboleth, targum, yom kippur, ziggurat |

| Hindi | bungalow, chutney, dekko, dungaree, guru, gymkhana, jungle, pundit, pyjamas, sari, shampoo, thug |

| Hungarian | cimbalom, goulash, hussar, paprika |

| Icelandic | geyser, mumps, saga |

| Irish | blarney, brat, garda, taoiseach, whiskey |

| Italian | arcade, balcony, ballot, bandit, ciao, concerto, falsetto, fiasco, giraffe, lava, mafia, opera, scampi, sonnet, soprano, studio, timpani, traffic, violin |

| Japanese | bonsai, geisha, haiku, hara-kiri, judo, kamikaze, karate, kimono, shogun, tycoon, zaitech |

| Javanese | batik, gamelan, lahar |

| Korean | hangul, kimchi, makkoli, ondol, won |

| Latin | alibi, altar circus, aquarium, circus, compact, diocese, discuss, equator, focus, frustrate, genius, include, index, interim, legal, monk, nervous, onus, orbit, quiet, ulcer, ultimatum, vertigo |

| Malagasy | raffia |

| Malay | amok, caddy, gong, kapok, orang-outang, sago, sarong |

| Maori | haka, hongi, kakapo, kiwi, pakeha, whare |

| Nahuatl | axolotl, coyote, mescal, tomato, tortilla |

| Norwegian | cosy, fjord, krill, lemming, ski, slalom |

| Old Norse | both, egg, knife, low, sky, take, they, want |

| Persian | bazaar, caravan, divan, shah, shawl, sofa |

| Peruvian | condor, inca, llama, maté, puma, quinine |

| Polish | horde, mazurka, zloty |

| Polynesian | kava, poe, taboo, tapa, taro, tattoo |

| Portuguese | buffalo, flamingo, marmalade, pagoda, veranda |

| Quechuan | llama |

| Russian | agitprop, borsch, czar, glasnost, intelligentsia, perestroika, rouble, samovar, sputnik, steppe, troika |

| Sanskrit | swastika, yoga |

| Scottish | caber, cairn, clan, lock, slogan |

| Serbo-Croat | cravat, silvovitz |

| Spanish | albatross, banana, bonanza, cafeteria, cannibal, canyon, cigar, cobra, cork, dodo, guitar, hacienda, hammock, junta, marijuana, marmalade, molasses, mosquito, potato, rodeo, sherry, sombrero, stampede, supremo |

| Swahili | bongo, bwana, harmattan, marimba, safari, voodoo |

| Swedish | ombudsman, tungsten, verve |

| Tagalog | boondock, buntal, ylang-ylang |

| Tamil | bandicoot, catamaran, curry, mulligatawny, pariah |

| Tibetan | Koumiss, argali, lama, polo, shaman, sherpa, yak, yeti |

| Tongan | taboo |

| Turkish | aga, bosh, caftan, caviare, coffee, fez, jackal, kiosk, shish kebab, yoghurt |

| Vietnamese | ao dai, nuoc mam |

| Welsh | coracle, corgi, crag, eisteddfod, hwyl, penguin |

| Yiddish | chutzpah, gelt, kosher, nosh, oy vay, schemozzle, schmaltz, schmuk |

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow