2011-06-12 Sun

■ #776. 過去分詞形容詞 -ed の非音節化 [pde][phonetics][language_change]

[2011-01-30-1]の記事「独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞」と[2011-04-09-1]の記事「独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞 (2)」で,aged, jagged などが2音節として発音され得る事実について論じた.aged については被修飾名詞によって揺れがあることに言及したが,aged に代表される過去分詞形容詞 -ed の発音の揺れは,通時的変化が現在進行中であることを示唆しているものと考えられる.その変化の方向は,過去に無数の -ed に生じてきたとおり,非音節化の方向である.Bolinger (148fn) は,-ed の非音節化を,19世紀から20世紀にかけて進行してきた最も印象的な音韻変化であると評している.

The reduction of -ed has been perhaps the most striking phonological change in English in the past century and a half. Poutsma (Part II, 則2, p. 569) quotes Bradley to the effect that "Within the memory of living persons it was still usual in the reading of the Bible or the Liturgy to make two syllables of such words as loved or changed, which are now pronounced in one syllable." As a child I gave striped and streaked two syllables each. The disintegration continues; I have heard jagged pronounced as one syllable by a-twelve-year old.

屈折語尾としての -ed の運命が非音節化にあることは,英語史の流れから明らかである.その大きな潮流に抗う小さな潮流として,2音節を保持し強弱のリズムを堅守するという韻律的な要因がある.換言すれば,この小さな潮流は大きな潮流をせき止めることはできなくとも,進行を遅らせるくらいには作用していると考えられる.だが,その作用も徐々に限界に達しつつあるということだろうか.aged, beloved, naked, wicked などは頻度が比較的高いが,これらの -ed が独立した音節でなくなる日は遠くないのかもしれない.

・ Bolinger, Dwight L. "Pitch Accent and Sentence Rhythm." Forms of English: Accent, Morpheme, Order. Ed. Isamu Abe and Tetsuya Kanekiyo. Tokyo: Hakuou, 1965. 139--80.

2011-05-20 Fri

■ #753. なぜ宗教の言語は古めかしいか [speed_of_change][language_change][religion][sociolinguistics][sobokunagimon]

[2011-05-12-1], [2011-05-13-1]の記事でそれぞれ,結婚の誓約と Amen の発音を取り上げ,宗教の言語が保守的な振る舞いを示す事実の一端を見た.古今東西,宗教にまつわる言語使用,ことに聖典の言語や儀式の言語は保守的であり,変化に対して抵抗を示すのが常である.キリスト教,イスラム教,仏教でも然り.では,なぜ宗教の言語は古いまま保たれるのだろうか.

以下,思いつくままに可能性のある要因をブレストしてみたが,他にもいろいろ挙がるかもしれない.

・ 古いままの言語あるいは理解不能の言語のほうが宗教的な神秘性,ありがたみが感じられるから

・ 教義の不変性・普遍性に対応すべく,それを表わす言語も不変・普遍でなければならないから

・ 教祖の言葉をそのままに伝えることが重要だから

・ 聖典や儀式の文句などがいったん文字化されたあとでは,そこに書き言葉の特性である保守性が付与されるのは当然である

・ 宗教の言語には諺や詩に見られるようなレトリックが用いられている場合が多く,そのようなレトリックは現代語に翻訳することが難しいから

・ 宗教組織においては,庶民にとって理解不能な言語であるほうが,その言語を使いこなせる聖職者階級が権威を保ちやすいから

これらの要因が組み合わさって,宗教の言語は変化しない,少なくとも変化の速度が緩いということになるのではないか.言語変化の速度については speed_of_change の各記事で話題にしてきたが,特に「言語変化を阻害する要因」の記事[2010-07-01-1]で言語が変化しにくい環境について論じた.今回の話題にも応用できるはずである.

例えば,[2010-07-01-1]の記事で言語変化を阻害する要因の3点目として挙げた "political and social stability" は,社会体制としての宗教についてそのまま当てはまるだろう.4点目の "attitudes of ethnic and linguistic purism" については,ここに "religious purism" を含めても自然な文脈である.宗教的 purism を追求するのであれば,当然,それを伝える言語の purism も追求することになるだろう.英語史でも,宗教改革の時代に聖書翻訳の問題と絡んで言語的 purism の議論が生じた.5点目の "a strong written tradition" も上に触れた通りである.

1点目,2点目の "isolation", "separation" が示唆するのは,宗教の非日常性である.日常世界から逸脱している雰囲気をかもすには,言語を古くするのが手っ取り早い.同時に,神秘性,ありがたみをかもすこともできる.

いずれの点も,宗教という体制の特徴を要として相互に関係している.宗教の言語の古さは,宗教に内在する特徴の現われと言えるのではないか.

2011-04-26 Tue

■ #729. 言語変化のマインドマップ [language_change][causation][linguistics][flash][methodology][mindmap]

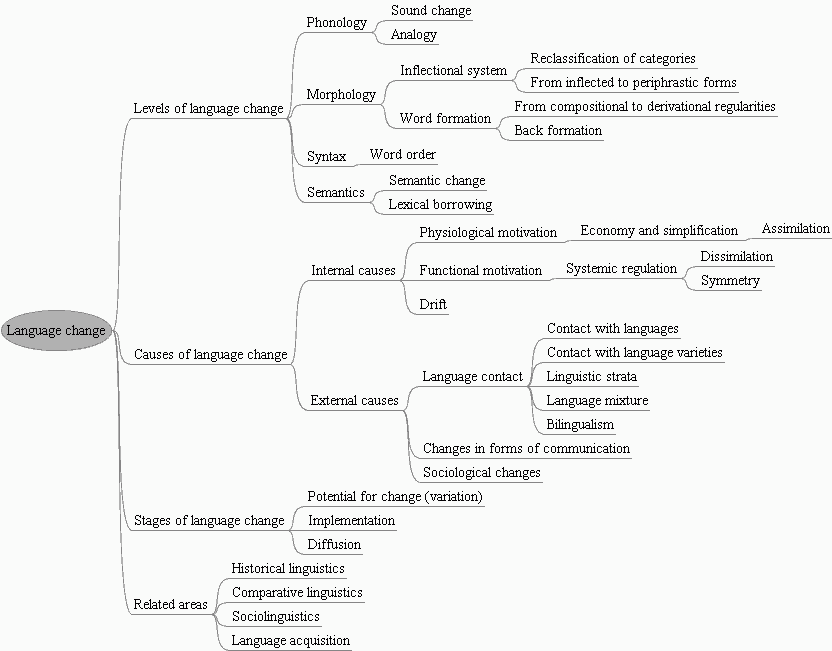

大学の授業で英語史における具体的な言語変化を論じるにあたって,しばしば言語変化理論を概説する必要が生じるのだが,この学際的な分野を一望できる適切な資料がない.言語変化を扱う研究書の目次などが使えるのではないかと思っているが,探すよりも自分でまとめたほうが手っ取り早いと考えた.Bussmann の言語学辞典の "language change" の項を参照し,マインドマップを作成してみた.ノードを開閉できるFlash版もどうぞ.

作成に当たっては,ほかに[2010-07-13-1]の記事「言語変化の原因」などを参照した.ゆくゆくは language_change の各記事をまとめて,マインドマップの改訂版を作りたいと思っている.ある意味で,このブログ全体を通じて言語変化に関する考察の目録を作ろうとしているとも言えるので,日々の書きためが肝心.

英語の言語変化理論に関するウェブ上の資料としては,Raymond Hickey's Studying the History of English の Language change が充実している.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

2011-01-15 Sat

■ #628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2) [language_change][speed_of_change][ame_bre][americanisation][wsse]

昨日の記事[2011-01-14-1]で,The Brown family of corpora の使用を念頭に,英米2変種2時点のクロス比較によって観察される,言語項目の頻度差に関する類型論を Mair (109--12) に拠って概説した.それをより一般的な形でまとめようとしたのが,Leech et al. (43) の類型論である.ここでも念頭にあるのは The Brown family of corpora の4コーパス ( Brown, Frown, LOB, F-LOB ) だが,昨日の類型論よりも抽象的なレベルでいくつか有用な用語を導入している.

(a) regionally specific change: 一方の変種には通時変化が見られるが,他方の変種には見られない場合.逆に,(どのような変化の方向であれ)両変種で通時変化が見られる場合は regionally general change と呼ばれる.

(b) convergent change: 両変種で収束する方向へ通時変化が生じている場合.逆に,分岐する方向へ変化が生じている場合は divergent change と呼ばれる.

(c) parallel change: 両変種で平行的に通時変化が生じている場合.完全に逆方向に生じている場合は contrary change と呼ばれる.

(d) different rates of change: 両変種で同方向に通時変化が生じているとしても,変化の速度が異なっている場合がある.速度がおよそ同じであれば,similar rates of change と呼ばれる.

(e) different starting/ending points: 両変種で通時変化の開始時期あるいは終了時期が異なっている場合.およそ同じタイミングであれば,similar staring/ending points と呼ばれる.

(f) the follow-my-leader pattern: 両変種で平行的に通時変化が生じているが,一方が他方をリードしていると考えられる場合.(c) の下位区分と考えられる.

これを昨日の類型論と掛け合わせると相当に複雑な様相を呈するだろう.1変種に固定してその中で通時変化を扱う研究,あるいは2変種を取り上げて共時的な比較する研究ですら十分に複雑な問題が生じるのであるから,2変種2時点のクロス比較の研究がいかに複雑を極めることになるかは想像できそうだ.

英語諸変種の Americanization が1つの潮流であるとすると,ある変種が AmE を参照点として相対的にどのように通時変化を経ているかを短期的に観察する研究はどんどん増えてくるかもしれない.また,AmE が参照点であるというのも一過性のことかもしれず,今後,WSSE ( World Standard Spoken English ) やインド英語など別の変種が参照点になってゆくという可能性も,少なくとも部分的には否定できない.参照変種の影響力を見極めるために,"diachronic comparative corpus linguistics",2変種2時点クロス比較研究が,今後はもっと注目されてくるのではないだろうか.

・ Mair, Christian. "Three Changing Patterns of Verb Complementation in Late Modern English: A Real-Time Study Based on Matching Text Corpora." English Language and Linguistics 6 (2002): 105--31.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

2011-01-14 Fri

■ #627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 [language_change][speed_of_change][corpus][brown][ame_bre]

[2010-06-29-1]の記事でみたように,The Brown family of corpora を構成する4コーパス ( Brown, Frown, LOB, F-LOB ) を用いることによって英語の英米変種間の30年間ほどの通時変化を比べることができる.このように信頼するに足る比較可能性を示す複数のコーパスを用いた通時研究は "diachronic comparative corpus linguistics" (Leech et al. 24) と呼ばれており,相互に30年ほどの間隔をあけた英米変種のコーパス群が過去と未来の両方向へ向かって編纂されてゆくものと思われる.

地域変種と年代という2つのパラメータによって得られる言語項目の頻度の差について,理論的な解釈は複数ありうる.Brown family の場合にはどのような解釈があり得るか,Mair (109--12) が論じている2変種間の通時比較によって得られる言語的差異(の有無)の類型論 ( "typology of contrasts" ) を改変した形で以下に示そう."=" は変化の出発点を,"+/-" は変化の生起とその方向を示す.

(1) nothing happening

BrE: = → =

AmE: = → =

(2) stable regional contrast

BrE: = → =

AmE: +/- → +/-

(3) parallel diachronic development

BrE: = → +/-

AmE: = → +/-

(4) convergence: Americanization

BrE: +/- → =

AmE: = → =

(5) convergence: 'Britishization'

BrE: = → =

AmE: +/- → =

(6) incipient divergence: British English innovating

BrE: = → +/-

AmE: = → =

(7) incipient divergence: American English innovating

BrE: = → =

AmE: = → +/-

(8) random fluctuation

BrE: = → +/-

AmE: +/- → +/-

(1), (8) は最も多いが観察者の関心を引かない平凡なタイプの差異(の欠如)である.(2) は確立された不動の英米差,例えば <honour> vs. <honor> の綴字や got vs. gotten の使用が例となる.(3) の例は Mair では挙げられていないが何があるだろうか.(4) は Americanization の事例,例えば help が原型不定詞を取るようになってきている傾向を思い浮かべることができる(ただし BrE でのこの傾向はすべてが Americanization に帰せられるというわけではない).(5) は非常にまれだが 'Britishization' の例である.例えば AmE での準助動詞表現 have got to の広がりは BrE に牽引されている可能性があると疑われている.(6) は,BrE で prevent が "O + from + V-ing" ではなく "O + V-ing" を好んで選択するようになり出している傾向が例に挙げられる.(7) は,AmE で begin が to 不定詞でなく V-ing を取る頻度が高まり出している傾向が例となる.

理論的には,さらに変化の速度を考慮しなければならない.例えば (3) のように両変種で同方向の通時変化が生じている場合でも,変種間で変化の速度に差があれば結果として平行にはならないだろう.上記の類型論に速度という観点を持ち込むと,相当に細かい場合分けが必要になるはずである.このように複雑な課題は残っているが,2変種2時点を比較する "diachronic comparative corpus linguistics" の理論的原型として,上記の "typology of contrasts" は有用だろう.もちろん,このタイポロジーは,BrE と AmE において30年ほどという短期間に生じた通時変化だけでなく,近代以降の両変種の通時的発達を記述するモデルとしても有効である.広くは,[2010-10-09-1]の記事で扱った世界英語の convergence と divergence の問題にも適用できると思われる.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Mair, Christian. Three Changing Patterns of Verb Complementation in Late Modern English: A Real-Time Study Based on Matching Text Corpora." English Language and Linguistics'' 6 (2002): 105--31.

2011-01-12 Wed

■ #625. 現代英語の文法変化に見られる傾向 [pde][language_change][grammaticalisation][colloquialisation][americanisation][sociolinguistics][pde_language_change]

Svartvik and Leech によると,現代英語の書き言葉文法の変化は以下の3つの傾向を示しているという (206).

・ Grammaticalization --- Items of vocabulary are gradually getting subsumed into grammatical forms, a well-known process of language change.

・ Colloquialization --- The use of written grammar is tending to become more colloquial or informal, more like speech.

・ Americanization --- The use of grammar in other countries (such as the UK) is tending to follow US usage.

1点目の grammaticalization ( see [2010-06-18-1] ) は現代英語に特有の変化(のメカニズム)というわけではないが,Svartvik and Leech は現代英語に顕著だと考えているのだろうか.著者らの念頭には,例えば[2010-05-31-1]や昨日の記事[2011-01-11-1]で触れた semi-auxiliaries や extension of the progressive があるのだろう.

2点目の colloquialization は現代の談話の民主化傾向 ( democratization ) とも関連するが,単純に書き言葉が話し言葉へ同化しつつあるということを意味するわけではない.同様に,3点目の Americanization が単純に BrE が AmE 化しつつあるということを意味するわけではない.この2つの傾向は確かに部分的に重なり合っており,それぞれ自身も単純に記述できない複雑な過程である.

上述の著者の1人である Leech が別の共著者と著わした Leech et al. のなかでは,もう1つの傾向として "densification" (50) あるいは "the effects of 'information explosion'" (22) が指摘されている.それによると,増大し続ける情報をできるだけコンパクトに効率よく言語化しようとする欲求が高まっているという.その具体的現われが,brunch, smog などの かばん語 ( blend ) や AIDS, NATO などの 頭字語 ( acronym ) や New York City Ballet School instructor などの名詞連鎖だろう.

かりに現代英語の書き言葉文法の変化に関して colloquialization, Americanization, densification などといった傾向を受け入れるとすると,次に文法変化と社会変化の相関関係を疑わざるを得ない.もし社会変化が文法変化の方向を定めているとすれば,それは実に興味深い.従来,確かに社会変化が語彙変化を誘発するということは言語の常であったし,言語接触や方言接触が言語の諸側面に変化の契機をもたらすことも常であった(実際に Americanization は後者に相当する).しかし,それ以外の社会の変化,より具体的に言えば "the broader changes in the communicative climate of the age" が,間接的ながらも,言語のなかでもとりわけ抽象的な部門である文法に影響を及ぼすというのは,決して自明のことではなかった.

Leech et al. は,社会変化の文法変化に及ぼす影響について次のように述べている.

More often than not there are links between grammatical changes, on the one hand, and social and cultural changes, on the other. Such links may not be as obvious as the links between social change and lexical change, and they are certainly more indirect. Again and again, however, the authors have discovered that, especially when it comes to explaining the spread of innovations through different styles and genres, apparently disparate grammatical 'symptoms' can be traced back to common 'causes' at the discourse level. Exploring the connections between the observed shifts in grammatical usage (the nuts and bolts of the system, as it were) and the broader changes in the communicative climate of the age, which are reflected in the performance data that the corpora are made up of, is a fascinating challenge not only for the linguist. (Leech et al. 22)

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

2011-01-11 Tue

■ #624. 現代英語の文法変化の一覧 [language_change][grammatical_change][pde]

[2010-05-31-1]の記事で「現代英語に起こっている言語変化」を箇条書きしたが,今回は文法変化に的を絞って,もう少し注目すべき項目を追加したい.以下は,Leech et al. による "A consensus list of grammatical topics worth exploring" である (18--19) .このリスト自体は Barber (130--44) に基づいているものである.いくつかの項目には hellog 内の関連する話題へのリンクも張っておいた.

・ decline of the inflected form whom (see [2011-01-09-1].)

・ use of less instead of fewer with countable nouns (e.g. less people)

・ regularization of irregular morphology (e.g. dreamt → dreamed) (for octopuses, see [2009-08-26-1], [2010-09-30-1]; for oxes, see [2010-08-22-1])

・ a tendency towards analytical comparison of disyllabic adjectives (politer, politest → more polite, most polite) (see [2010-06-04-1], [2010-07-27-1])

・ spread of the s-genitive to non-human nouns (the book's cover)

・ revival of the 'mandative' subjunctive, probably inspired by formal US usage (we demand that she take part in the meeting) (see [2010-03-18-1], [2010-03-19-1], [2010-04-07-1], [2009-08-17-1] )

・ elimination of shall as a future marker in the first person (see [2010-03-21-1], [2010-07-22-1])

・ development of new, auxiliary-like uses of certain lexical verbs (e.g. want to → wanna --- cf., e.g., the way you look, you wanna see a doctor soon)

・ further auxiliation of semi-auxiliaries and modal idioms such as be going to (→ gonna) or have got to (→ gotta) (see [2009-07-01-1])

・ extension of the progressive to new constructions (especially modal, present perfect and past perfect passive progressives of the type the road would not be being built / has not been being built / had not been being built)

・ use of like, same as, and immediately as conjunctions

・ omission of the definite article in combinations of premodifying descriptive noun phrase and proper name (e.g. renowned Nobel laureate Derek Walcott)

・ increase in the number and types of multi-word verbs (phrasal verbs, have / take / give a + verb)

・ placement of frequency adverbs before auxiliary verbs (even if no emphasis is intended --- I never have said so)

・ do-support for have (Have you any money? and No, I haven't any money → Do you have / have you got any money? and No, I don't have any money / I haven't got any money)

・ spread of 'singular' they (Everybody came in their car) to formal and standard usage. ( see [2010-01-27-1] )

その他,短縮否定 (e.g. isn't) の増加,ゼロ関係詞と that 関係詞の使用,New York City Ballet School instructor の類の名詞連鎖なども加えられるだろう.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Barber, Charles. Linguistic Change in Present-Day English. Edinburgh and London: Oliver and Boyd, 1964.

2011-01-09 Sun

■ #622. 現代英語の文法変化は統計的・文体的な問題 [language_change][grammatical_change][speed_of_change][style][relative_pronoun][interrogative_pronoun][pde_language_change]

[2011-01-07-1],[2011-01-08-1]で,文法変化が時間をかけて徐々に進行するものであることを述べた.ここから,典型的には,文法変化の観察は少なくとも数世代にわたる長期的な作業ということになる.長期間にわたって文法変化の旧項目が新項目に徐々に取って代わられてゆく速度を計るには,途中のいくつかの時点で新旧項目の相対頻度を調べることが必要になる.ここに,コーパスを利用した統計的な研究の意義が生じてくる.Leech et al. (50) は,通時変化の研究では頻度の盛衰こそが重要であると力説している.

Theorizing about diachronic changes has focused primarily on the processes whereby new forms are initiated and spread, and until recently has paid comparatively little attention to the processes by which the range and frequency of usage contracts, and eventually disappears from the language. . . . one of the message we wish to convey is that frequency evidence is far more important in tracing diachronic change than has generally been acknowledged in the past.

Leech et al. (8) に引用されている以下の Denison の評も同様の趣旨で統語変化について述べたものだが,多かれ少なかれ形態変化にも当てはまるだろう(赤字は転記者).

Since relatively few categorial losses or innovations have occurred in the last two centuries, syntactic change has more often been statistical in nature, with a given construction occurring throughout the period and either becoming more or less common generally or in particular registers. The overall, rather elusive effect can seem more a matter of stylistic than of syntactic change, so it is useful to be able to track frequencies of occurrence from eModE through to the present day. (Denison 93)

この引用文の重要な点は,往々にして統語変化が統計的 ( statistical ) な問題であると同時に文体的 ( stylistic ) な問題であることを指摘している点である.例えば,現代英語における疑問代名詞・関係代名詞 whom の衰退は,進行中の文法変化の例としてよく取り上げられるが,格 ( case ) に関する純粋に統語的な問題である以上に,統計的かつ文体的な問題ととらえるべきかもしれない.「統計的」というのは,統語環境による whom と who の区別それ自体は近代英語期以来あまり変化していず,あくまで両者の頻度の盛衰の問題,通時コーパスで盛衰の度合いを確認すべき問題だからである.

「文体的」というのは,書き言葉と話し言葉の別,またテキストのジャンルによって whom の頻度が大きく異なるからである.格という統語的な区別が前提になっているとはいえ,whom / who の選択には formality という文体的な要素が大きく関わっているということは,もはやこの問題を純粋に統語変化の問題ととらえるだけでは不十分であることを示している.

whom / who に関わる選択と文法変化については多くの先行研究があるが,現状と参考文献については Leech et al. の第1章,特に pp. 1--4, 12--16 が有用である.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Denison, David. "Syntax." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Ed. Suzanne Romaine. Cambridge: CUP, 1998. 92--329.

2011-01-08 Sat

■ #621. 文法変化の進行の円滑さと速度 [language_change][grammatical_change][speed_of_change]

昨日の記事[2011-01-07-1]で "grammar blindness" の理由をいろいろ考察したが,特に (3) で触れた変化の速度について,音声と文法(形態と統語)の変化を比較してみよう.音声変化には相当に時間のかかるものがあることが知られている.例えば,有名なところでは大母音推移は1400?1700年にかけて徐々に進行した ( see [2009-11-18-1] ) .しかし,多くの場合,音声変化は特定の条件下で進行するので,結果として整然と円滑に推移するのが通例である.

一方で,形態・統語変化は音声変化ほど整然としていず,生起条件もより複雑であり,不規則性が高い.また,複数の文法カテゴリーが互いに関わり合うために,円滑には進みにくい.さらに,形態・統語は音声と異なり意味を担っているために,意味の連想や類推という複雑な要因も交じり,不規則な変化を示さざるを得ない.形態と統語でいえば,統語のほうが上述の性質をより濃く示す.

上記をまとめれば,文法変化は音声変化と比べて時間がかかり,直線的に進行せず,結果が不規則になる傾向が強い.これが文法変化が明示的に意識されにくい理由の1つである.以上の議論,特に形態変化と音声変化の進行の仕方の差異については,拙著でも取り上げているので,参考までに下に引用する.

Morphological change is likely to diffuse more slowly than phonological change. This is because there are more morphemes than phonemes and there are more morphological environments to work through than phonological ones (Aitchison, "Missing Link" 25).

Another difference is that morphological change usually shows a higher degree of irregularity than phonological change because slower changes are more likely to get involved in unexpected interferences as they proceed. The irregularity of morphological change is due also to the complexities of morphological categories. To take Early Middle English nouns for example, there are intertwined categories such as case, number, gender, and declension type. The complex interdependence of these categories make it difficult for any morphological change to proceed regularly.

Furthermore, morphemes are associated with meanings while phonemes are normally not (phonaesthesia aside, of course). It is no wonder, therefore, that morphology is more subject to semantic association and analogy than phonology.

One final point is that since morphology is more closely related to syntax than phonology, it is more likely to be conditioned by syntactic contexts as well. (Hotta 125)

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Aitchison, Jean. "The Missing Link: The Role of the Lexicon." Historical Linguistics and Philology. Ed. J. Fisiak. Berlin: Walter de Gruyter, 1990. 11--28.

2011-01-07 Fri

■ #620. 文法変化はなぜ気付かれにくいか [language_change][grammatical_change]

昨日の記事[2011-01-06-1]で,文法変化が音声変化や語彙変化に比べて気付かれにくいことに触れた.現代英語について,この "grammar blindness" の理由は様々に論じることができる.Leech et al. (7--8) から何点か指摘しよう.

(1) 現代英語のような分析的な言語における文法変化は,屈折語尾の変化のように具体的に目に見えるものではなく,語順の変化や構文の異分析のように抽象的な事例が多く,"audible/visible" でない.

(2) 両義的な構文が異分析を始めとする文法変化の契機になると考えられるが,もともと両義的であるということは両義の境目が曖昧であることをも含意し,文法変化が生じているかどうかも不明瞭なことが多いことになる.

(3) 文法変化は,時間をかけて徐々に進行するものであり,観察者の一生のあいだですら気付かれにくいものである.

Strang (60--62) は,人々の文法への意識の低さを,確たる文法の参照点が欠けていることに帰し,次のような点を挙げて論じている.

(4) 文法規則は音韻規則よりも多いが語彙規則ほど自明ではなく,定式化するのが難しい.したがって,そもそも言語使用者が変異や変化に気付くための参照の枠組みが曖昧である.

(5) 様々な英語の variation が日常的に存在し「正しい文法」の容認可能性を計る基準そのものが多様化してきており,文法の参照点が見失われている.

(6) 人々は規範文法教育により「1つの正しい文法」があることを信じているために,文法問題に対して視野が狭くなり,ありのままの文法(記述文法)とその変化への意識が低くならざるをえない.

(7) 英語学一般の進展にもかかわらず,英文法の研究はまだまだ初歩的な段階に留まっており,適切な参照点を提供するには力不足である.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

(後記 2011/01/08(Sat):以下の Mair の論文 pp. 107--09 に "Observing grammatical change in progress" なる節があり,Bloomfield や Bauer からの引用で文法変化の観察可能性が論じられていた.)

・ Mair, Christian. Three Changing Patterns of Verb Complementation in Late Modern English: A Real-Time Study Based on Matching Text Corpora." English Language and Linguistics'' 6 (2002): 105--31.

2011-01-06 Thu

■ #619. 立ち後れている現代英語の文法変化研究 [language_change][grammatical_change]

Leech et al. は著書の第1章で "'grammar blindness' in the recent history of English" (1) を指摘している.

Surprising though this may be in view of a vast and growing body of literature on recent and ongoing changes in the language, there is very little we know about grammatical change in written standard English in the twentieth century. (Leech et al. 1)

近年のコーパス研究と英語史研究の出会いによりこの状況は少しずつ改善されてきていると思うが,個々の文法変化の事例研究を超えた,文法変化の全体的な潮流というような巨視的な論考は確かに少ない.英語史では,特に古英語から中英語にかけての synthesis から analysis への文法変化は著しい文法変化の事例として広く研究されているが ( see synthesis_to_analysis ) ,現代英語にかけての文法変化は扱いが貧弱である.(関連する議論として[2010-04-01-1]を参照.また,現代英語の言語変化については[2010-05-31-1]を参照.)

古典的英語史の著者 Strang は,現代英語とより古い段階の英語とのあいだで文法変化の扱いが大きく異なっている事実を指摘し,その理由は現代英語に文法変化が少ないからではなく,現代の文法変化に気付くということが難しいからであると述べている.

The most promising direction of search for an explanation would seem to lie in the assumption that there is grammatical change in progress at the moment, as in the past, but that we are considerably less perceptive of it than of other kinds of linguistic change. (Strang 59--60)

進行中の文法変化が音声変化や語彙変化に比べて気付きにくい種類の言語変化であることは様々に指摘されている.では,なぜ文法変化は気付くのが難しいのだろうか.この問題については明日の記事で.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2010-12-05 Sun

■ #587. 縲後♀繧翫◆縺溘∩縺九&縲梗japanese] [language_change]

大学の後期の授業も後半に入ってきて,英語史の授業で扱う内容も徐々に現代英語へと近づいてきた.これまで英語が経てきた数々の言語変化を振り返ってみれば,言語変化とはどこでもいつの世でも起こるものだということが予測できるだろうと思いきや,多くの学生から次のような質問が出される.現在も英語は変化しているのか,これからも変化するのか.この質問の背景には,英語がすでに世界語として固定した(あるいは少なくとも固定しつつある)のではないかという前提があるか,あるいは言語変化が何か劇的な事件であるかのように捉えているということがあるのかもしれない.

確かにラテン語語彙の大量借用だとか大母音推移だとかを話題にしていると,言語変化は劇的なもののように思われるかもしれないが,後から振り返ってみれば大規模に思えるこれらの言語変化も,日々生活のなかで言語を用いている話者にとっては天候の変化のように自然のことである.それ以上に,意識的に言語を観察している少数の者以外は,言語変化が起こっていることすら気づかないだろう.大多数の言語変化は人々の意識にのぼらないくらい密かに始まり,ゆっくりと進むものであり,数十年後,言われてみれば変わったなと気づく程度のものである.

この感覚を味わうには,現在日本語で起こっている変化(あるいは変化の兆しと考えられるもの)を例に挙げるのがよいだろうと思い,先日たまたま耳にした日本語表現を例に取って授業で説明を試みたところ,言語変化の感覚がよく分かったという反応が多かったので,ここに掲載する.

先日,朝,テレビで天気予報を見ていた.お天気お姉さんが「今日のチェックポイント」で午後から雨が降るので折りたたみ傘をもって家を出ましょうと,そのチェックポイントの書かれたフリップを掲げて言った.そのとき,お天気お姉さんは「おりたたみかさ」と発音しており,フリップにも「おりたたみカサ」と書かれていた.「おりたたみがさ」と濁っていないことに違和感を感じてすぐに一人突っ込みを入れ,家族にもその突っ込みの正しさの確認を取った.その日の100人強の学生の集まる授業でもアンケートを採ったら,正確に数えたわけではないが「おりたたみかさ」を通常の発音とする学生も数名いたが,圧倒的多数が「おりたたみがさ」だった.

「かさ」のような語が複合語を形成するときに「おりたたみがさ」と濁音化する現象は日本語学では連濁として知られている.連濁の規則は完全には定式化できず語彙論的な問題とされているが,複合語の両要素の音韻的,文法的,意味的な関係によりおよその傾向は指摘されている.傘の場合には連濁を起こす「こうもり傘」「相合い傘」に対して清音を残す「唐傘」があるが,それぞれとしては連濁の有無は揺れていないだろう.しかし,「おりたたみかさ」と発音する話者が少ないながらも存在するということは,「折りたたみ傘」の連濁については揺れ始めているということかもしれない.「おりたたみかさ」が今後勢力を伸ばしてゆく可能性も否定できず,もしかすると今は言語変化の最初期ということになるのかもしれない.

もしこれを言語変化の可能性の兆しと呼んでよいのであれば,言語変化とはこれほどに小さく他愛のないものである.日々の生活に支障がないどころか,注意して意識していない限りそもそも誰も気づかないのが普通である.しかし,もし数十年後に皆が「おりたたみかさ」と発音するようになっていれば,振り返って,あのとき変化が起こり始めていたのだなと思うことだろう.

「世界語」たる英語も例外ではない.他愛もない,誰の関心も惹かない小さな小さな変化の種が常に蒔かれている.しかし,英語が1500年という長い時のあいだに経てきた変化は,振り返ってみればさすがに関心に値する規模の変化に見える.「おりたたみかさ」のような塵が積もって,いずれ山となる.

2010-10-09 Sat

■ #530. アメリカ英語と conversion / diversion [ame][americanisation][language_change]

10月6日(水),7日(木)と大東文化大学と駒澤大学で,ケルン大学名誉教授 Manfred Görlach 氏の講演会が開かれた.駒澤大学での題目は "English in America: the US, Canada and the Caribbean" で,AmE に関する diversion と conversion が語られた.

このブログでも主に BrE と対比して AmE について様々に書いてきたが,およそ現代の世界を取り巻く英語事情の潮流は Americanisation であるという趣旨で意見を述べてきた(例えば[2010-04-21-1]の記事を参照).Görlach教授にこの点について質問してみたら,西ヨーロッパではまだまだ BrE が主流であるとの回答だった.確かに,ヨーロッパを始めとしてイギリス植民地の歴史的背景を背負った世界中の多くの地域が新イギリス英語派であることは間違いないだろう.しかし,歴史的な背景の異なる他の多くの国々,特に日本を含めた EFL 国と呼ばれる国々では,英語といえばアメリカ英語という発想が若い人々の間には当たり前のように存在する.英語の Americanisation がじわじわと世界にしみわたってきているのは疑いようがない.

Americanisation という表現は,アメリカ英語という1つの方向への完全な収束を意味するものではない.あくまで,大勢として AmE が世界の英語変種に影響を及ぼしているということである.それでも,一応 conversion を語ってよいだろう.一方で,世界の英語変種は diversion をも示している.今後も地域レベルでの ESL 変種や EFL 変種が次々と現われてくるものと思われる.conversion と diversion が同時に起こっているというのは一見すると矛盾しているようだが,必ずしもそうではない.これにはいくつかの説明がありうるが,Görlach 教授が講演内で示した見方によると,語彙と発音とでは「向き」が異なるということである.多数の変種間で,語彙は収束し ( conversion ) ,発音は発散する ( diversion ) ものだという.確かに,例えば BrE で語彙が Americanise されてきていることは大いにあっても,発音までもが同程度に AmE に影響を受けることはない.アクセントの位置などへの影響は controversy や harass などに見られはするが,BrE の音素体系が全体的に揺るがされるわけではないとは言えるだろう.英語でも日本語でも,語彙や文法はほぼ標準変種に従っていながら,どうしてもお国訛りが抜けない話者はいる.発音は地が出やすいということだろう.

さて,精力的なGörlach先生は,今週末から来週にかけて関西方面で講演会とセミナーの予定である(詳細はこちら).残念ながら私は追っかけできないのだが,本ブログでもたびたび参照・引用させてもらっている大先生なので今後も注目してゆきたい.

2010-10-02 Sat

■ #523. 言語の機能と言語の変化 [function_of_language][language_change][phatic_communion]

ヒトの言語には様々な機能がある.言語学概論で習うことだが,言語はコミュニケーションのためだけにあるわけではない.Hinzen (128) より,言語の機能を列挙してみよう.

(1) 何かを指し示すこと ( reference )

(2) 自然現象(事実)の記録 ( the recording of natural phenomena (facts) )

(3) 思考の表現 ( the expression of one's thoughts )

(4) 創造的想像 ( creative imagination )

(5) 他人を操作すること ( the manipulation of others )

(6) メタ言語的機能 ( the metalinguistic function (using language to talk about language itself ) )

(7) 交感的機能 ( the phatic function (establishing and maintaining contact) )

(8) 詩的機能 ( the poetic function )

(7) の "phatic" については,9月26日の Merriam-Webster's Word of the Day でこの語を取り上げていたので,そちらを参照すると次のようにある.

adjective : of, relating to, or being speech used for social or emotive purposes rather than for communicating information

要するに,相手との関係を構築・維持するための発話で,実質的な情報交換は伴わない.How are you? --- Fine, thank you. And you? --- Fine, thank you. の類が典型である.言葉に詰まったときの「今日も暑いですねえ」も同様だ.

言語にこれだけの機能があると,言語はコミュニケーションのためというよりも,むしろ別の目的で使われていることのほうが多いのではないかという疑問が生じる.言語の起源と進化に関する近年の研究によれば,そもそもコミュニケーションを言語の機能の1つとして認めてよいかどうかすら怪しいという.上記のリストでも,ずばり「コミュニケーション」という項目は含まれていない.

Whether communication is a distinct function additional to all these, or simply an abstraction denoting one joint overall effect of several of them on certain occasions, is unclear. It is certainly true that we continuously use language without quite literally 'communicating our thoughts' or wanting to do so in talking to others, let alone in talking to ourselves. We may be just talking for social reasons, for purposes of manipulation, or for fun. (Hinzen 128)

言語がコミュニケーションのためにあるのかないのかという議論は「コミュニケーション」をどのように定義するかにかかっている.例えば,池内 (144) による次の定義を仮定してみよう.

話し手と聞き手との間でことばによる情報や意思の伝達・交換が行われ,それによって相互理解・共通理解がなされる,あるいは,図られること.

この定義を受け入れるとすると,上記 (1) から (8) の言語の機能のなかでコミュニケーションを果たすことができるものは (1), (2), (3) くらいで,それも部分的にだろう.定義上,一方向の会話や文章はすべて非コミュニケーションになるから,このブログの文章も大学の講義もコミュニケーションではないことになる.

言語の機能が何であるかを探り理解することは,言語の進化や変化を論じる上でも決定的な意味をもつ.というのは,言語変化は言語の機能を大きく損なわない範囲で生じるということが仮定できるからだ.あるいは,もし言語の機能を損なうような言語変化があるのであれば,ヒトにとって言語とは何なのかを改めて考える契機となる.

確かにコミュニケーションを阻害する方向への言語変化というのは多々ある.音素の融合だとか同音異義語の形成などがそうだ.もし言語が真にコミュニケーションのために存在するのであれば,このような言語変化は起こらないはずだ.

言語はコミュニケーションのためにあるという常識は一体どのくらい妥当なのだろうか.

・ Hinzen, Wolfram. Mind Design and Minimal Syntax. Oxford: OUP, 2006.

・ 池内 正幸 『ひとのことばの起源と進化』 〈開拓社 言語・文化選書19〉,2010年.

2010-09-29 Wed

■ #520. 歴史言語学は言語の起源と進化の研究とどのような関係にあるか [evolution][language_change][variation]

昨日の記事[2010-09-28-1]で,近年さかんになってきている言語の起源と進化の研究の特徴を話題にした.時間軸に沿ったヒトの言語の流れに注目する点で,歴史言語学や言語史と,言語の起源と進化の研究は共通している.しかし,現生人類が前段階からの進化によって言語を獲得した過程に何が起こったかということと,例えば古英語で様々な形態のありえた名詞の複数形が中英語後期にかけて -s へ一元化してゆく過程にどのような関連があるかと考えると,答えは自明ではない.2つの問題は確かに言語の変化を扱っているにはちがいないが,問題の質あるいは問題の存する層が異なっているようにも思える.前者は普遍言語の問題,後者は個別言語の問題といえばよいだろうか.

言語と起源と進化の分野でも,(biological) evolution of language と cultural evolution of language を区別しているようである(池内, p. 176).生物学的進化の観点からは,ヒトの言語は発生以来何かが変わってきたわけではないとされる.言語について変わってきたのは,あくまで不変化の生物学的進化の枠内で,文化的な側面が変化してきたというにすぎない.そうすると,歴史言語学や英語史などの個別言語史で扱っているような具体的な言語変化の事例は,すべて「(今のところ)不変化の生物学的進化の枠内での文化的進化」ということになろう.それでも,その生物的進化の枠内で,文化的進化として言語の何がどう変わってきているのかを探ることは,言語の機能の本質,言語の生物学的進化に対する文化的進化の特徴,言語の生物学的進化の兆しの可能性などに光を当てるものと考えられる.

このようなことを考えていたときに,Weinreich et al. の論文で関連することが触れられていたことを思い出した.この論文は,言語起源論もまだ復活していない1968年という早い時期に書かれているが,変異 ( variation ) の考え方を先取りした現代的な発想で書かれている.新文法学派,構造主義言語学,生成文法などにおける言語変化観を批判し,社会的な観点,特に現在 variationist と呼ばれているアプローチで新しい言語変化理論を構築するための予備論文といった内容である.ここでは,言語変化理論 ( theory of language change ) はさらに大きな言語進化理論 ( theory of linguistic evolution ) の一部となるべきだとの主張がなされている.おおまかにいって,前者が cultural evolution,後者が biological evolution に対応するものと考えられる.

We think of a theory of language change as part of a larger theoretical inquiry into linguistic evolution as a whole. A theory of linguistic evolution would have to show how forms of communication characteristic of other biological genera evolved (with whatever mutations) into a proto-language distinctively human, and then into languages with the structures and complexity of the speech forms we observe today. It would have to indicate how present-day languages evolved from the earliest attested (or inferred) forms for which we have evidence; and finally it would determine if the present course of linguistic evolution is following the same direction, and is governed by the same factors, as those which have operated in the past. (103)

言語進化理論は「サルからヒトの最初のコミュニケーション形態への発展から現在の言語構造にいたるまでの言語進化を扱い,その進化の方向が過去から現在にかけて一貫したものであるかどうかを問う」ものになろう.Weinreich et al. の視点の広さ,関心の射程,発想の現代性に驚く.

また,次のように具体例を挙げて,言語変化理論と言語進化理論の接点を示している.

Investigations of the long-range effects of language planning, of mass literacy and mass media, have therefore a special relevance to the over-all study of linguistic evolution, though these factors, whose effect is recent at best, may be set aside for certain limited studies of language change. (103 fn.)

言語の生物学的進化と文化的進化は峻別すべきであるということが1点,しかしながら両者の観点を合わせて言語の変化を探るべきであるということが1点.私の考えは,まだよくまとまっていない.

・ 池内 正幸 『ひとのことばの起源と進化』 〈開拓社 言語・文化選書19〉,2010年.

・ Weinreich, Uriel, William Labov, and Marvin I. Herzog. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change." Directions for Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Yakov Malkiel. U of Texas P, 1968. 95--188.

2010-08-28 Sat

■ #488. 発音の揺れを示す語の一覧 [pronunciation][language_change][h]

現代英語にみられる発音の揺れについて,本ブログではこれまで controversy, harass, Caribbean と具体例を取り上げてきた.揺れ ( fluctuation ) があるということは言語変化の種である変異 ( variation ) があるということであり,音声変化が今まさに起こっていることを示唆するものと考えられる.

[2010-05-31-1]の記事で現代英語に起こっている言語変化の代表的なものを部門ごとに列挙したが,特に発音部門について,現在揺れを示している例,今後の音声変化を示唆する例を一覧にしておくと,言語変化ウォッチャーとしては便利だろうと考えた.そこで,Longman Pronunciation Dictionary の発音傾向調査 ( Pronunciation Preference Polls ) で取り上げられている,揺れを示す語をアルファベット順に取り出してみた.発音傾向調査の結果とともに詳しく解説されている語ばかりなので,音声変化の観点からは「注目語」とみなしてよいだろう.揺れの基準は英米差や世代差に関わるものが多いが,語ごとに異なっているのでこの一覧はあくまで目安と捉えておきたい.また,say は見出しとしては say となっているが,実際の揺れは3単現形 says の発音が [sez] か [seɪz] かという問題なので,個々の例については辞書を参照されたい.

absorb, absurd, accomplish, address, adult, again, ally, almond, alto, amphitheater, applicable, Asia, associate, association, assume, asterisk, ate, attitude, auction, aunt, baptize, bath, because, bedroom, been, bequeath, booth, bouquet, brochure, broom, capsize, caramel, Caribbean, casual, caviar, chance, chromosome, chrysanthemum, cigaret, circumstance, citizen, clandestine, coffee, communal, complex, congratulate, contribute, controversy, costume, coupon, covert, cream, create, creek, crescent, cyclical, data, debris, debut, decade, defect, deity, delirious, demonstrable, depot, deprivation, detail, diagnose, diphthong, direct, direction, discount, dispute, dissect, distribute, donate, drama, drastic, due, during, economic, ecosystem, egotistic, electoral, electronic, envelope, ephemeral, equation, equinox, evolution, exasperate, exit, exquisite, extraordinarily, falcon, false, February, fiance, finance, financial, forehead, formidable, garage, gibberish, giga-, Glasgow, gone, gradual, graph, greasy, H, halt, handkerchief, harass, herb, hero, historic, homogeneous, homosexual, hurricane, ice, idea, ideology, illustrate, impious, incomparable, increase, inherent, innovative, inquiry, insurance, involve, irrefutable, issue, jump, jury, justifiable, juvenile, kilometer, lamentable, lather, lawyer, length, -less, licorice, longitude, lure, luxurious, luxury, maintain, mall, malpractice, marry, masquerade, Massachusetts, mayonnaise, measure, migraine, mischievous, Muslim, necessarily, necessary, nephew, new, newspaper, niche, nuclear, often, ogle, omega, ominous, one, onerous, opposite, oral, orange, ordinary, pajama, palm, patriotic, patronise, perpetual, plaque, plastic, poem, Polynesia, poor, predecessor, premature, Presley, prestigious, presume, primarily, princess, privacy, process, project, protester, puncture, quagmire, quarter, questionnaire, real, really, regulatory, research, resource, respiratory, restaurant, room, route, salt, sandwich, say, scallop, schedule, schism, scone, semi-, shortcut, simultaneous, situation, soot, sorry, soviet, spectator, stereo, strength, student, submarine, subsidence, substantial, suggest, suit, sure, syrup, thanksgiving, thespian, tinnitus, tomorrow, transferable, transistor, transition, translate, tube, tune, umbrella, usage, vacation, vehicle, via, visa, voluntarily, were, white, with, year, yours, youth, zebra

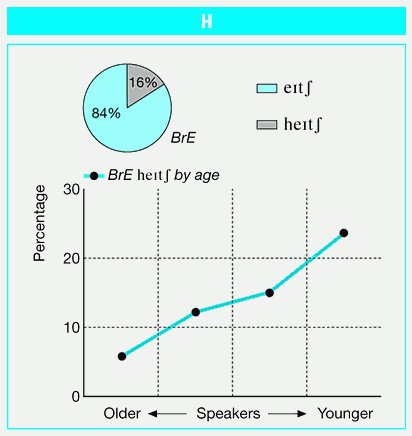

一覧を作成している過程で驚いたのは,アルファベットの8文字目の H がイギリス英語の若年層で [heɪtʃ] と発音されるようになってきているということだ.LPD の以下の調査結果を参照.

Irish English では [heɪtʃ] が標準だということも知らなかった.[h] 音の脱落や spelling-pronunciation による復活については,これまでもいくつかの記事で扱ってきたが,文字名としての H 自身も関わっていたとは・・・.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2010-08-14 Sat

■ #474. 「英語が変化する」の2通りの意味とその相互関係 [sociolinguistics][language_change][wsse]

英語(言語)が変化するというときに普通に想定されているのは,発音,文法,語彙などの言語体系の構成要素が変化するということだろう.これを言語学的変化 ( linguistic change ) と呼ぼう.

しかし,もう1つの意味での変化がありうる.それは社会的な観点における変化で,例えば社会における英語の位置づけであるとか,英語が使用される分野や機会の拡大であるとか,英語という言語の社会的機能の変化を指す.これを社会言語学的変化 ( sociolinguistic change ) と呼ぼう.

英語の歴史や未来を論じる場合にはこの2種類の変化を区別する必要があるが,この2者は互いにどのような関係にあるのだろうか.社会言語学的変化が言語学的変化を誘引してきた例は,間違いなく英語史にある.長らくラテン語やフランス語のくびきのもとで地下に潜っていた英語が,中英語後期よりイギリス国内で復活を遂げてきた.英語がイギリス国内のあらゆる分野・領域 ( domain ) で用いられるようになり,それに応じて綴字の標準化も進んできた.続く近代英語期には,辞書や文法書が数多く著され,英語の規範が確立された.

社会言語学的変化が言語学的変化を牽引する近年の例では,英語が ELF ( English as a Lingua Franca ) として広く使われるようになるに伴い,WSSE ( World Standard Spoken English ) と呼ばれる新タイプの英語変種が現れつつある.WSSE では,地域色の強い語句や発音が避けられる傾向があるという.以上の例は,英語が各時代に要求される社会的機能に対応して言語的に変化が生じるという例だ.

それでは,逆の方向の影響,つまり言語学的変化が社会言語学的変化を誘引する事例はあるのだろうか.これは,慎重に議論すべき問題だろう.この問題は,例えば「英語は文法が単純化したからこそ世界語の地位を獲得できたのだ」というような説を検討する際に関係してくる.以下の2つの命題において「 (1) ゆえに (2) 」という説である.

(1) 英語の文法が単純化した(言語学的変化)

(2) 英語が世界語の地位を獲得した(社会言語学的変化)

英語の未来についての論客の1人である Crystal はこの説は俗説として退けている (7--10) .私も Crystal の意見には賛成で,(1) が (2) をもたらしたという因果関係はないという考えである.しかし,いったん英語が世界語の地位を確立し,世界の相当部分がその潮流に乗るという方向が定まった後では,(1) は (2) を後押しするくらいの効果はあるのではないかとも考えられる.だが,この意見は「 (1) ゆえに (2) 」という直接の因果関係を意図するものではない.

言語学的変化の結果として社会言語学的変化が新たに生じたという明らかな事例は一体あるのだろうか.

・ Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2010-07-20 Tue

■ #449. Vendryes 曰く「言語は川である」 [language_change]

昨日の記事[2010-07-19-1]に引き続き,Vendryes の言語観を示すもう一つの印象深い一節を引きたい.言語は無常で「ゆく河の流れは絶えずして」という趣旨である.

The construction of a written language marks a stopping-place in the development of language. The forms crystallize and ossify, losing the elasticity natural to life. It is an illusion, however, to imagine that language can ever be arrested. What gives this impression of arrest is the fact that an artificial language is superposed on the natural one; the discrepancy between the two, slight at first, becomes increasingly greater in the course of time, until eventually the contrast becomes so marked that there is a break. This creation of written language may be compared to the formation of a film of ice on the surface of a river. The ice borrows its substance from the river, it is indeed the actual water of the river itself---and yet it is not the river. A child, seeing the ice, thinks that the river exists no more, that its course has been arrested. But this is only an illusion. Under the layer of ice the water continues to flow down to the plain. Should the ice break, one sees the water suddenly bubble up as it goes gushing and murmuring on its way. This is an image of the stream of language. The written tongue is the film of ice upon its waters; the stream which still flows under the ice that imprisons it is the popular and natural language; the cold which produces the ice and would fain restrain the flood, is the stabilizing action exerted by the grammarians and pedagogues; and the sunbeam which gives language its liberty is the indomitable force of life, triumphing over rules and breaking the fetters of tradition. (275--76)

ここでは,人工的な書き言葉と自然の話し言葉は多くの点で相反するものでありながら,両者が一体となって言語という川を構成しているという言語観が,川面に張った氷とその下を流れる流れの比喩で巧みに描写されている.規範によって固定化された氷層は水流による洪水を妨げる働きをするが,氷の下の水流そのものを止めることはできない.むしろ,氷が割れた隙間からは生き生きと水流のほとばしる有様が観察されるのであり,川の生と躍動が氷の下でこそ横溢しているのだという.気温その他の条件に応じて,氷が厚くなることもあれば,氷が溶けてなくなることもあるだろう.

この比喩でいえば,ラテン語はさしずめ川底まで完全に氷の張った川と考えられる.中英語はところどころに薄氷が浮かんでいる川,現代標準英語はしっかりとした厚みのある氷が張っているが,実はその下は奔流といった川だろうか.

[2010-06-01-1]の記事で触れたある学生の比喩的な「言語という鉄を溶かしたり固めたりする温度は何か?」という問いも思い出させる.

・ Vendryes, J. Language: A Linguistic Introduction to History. Trans. Paul Radin. New York: Alfred A. Knopf, 1925.

2010-07-19 Mon

■ #448. Vendryes 曰く「言語変化は進歩ではない」 [language_change][teleology][drift]

[2010-07-03-1]の記事で,言語変化それ自体は進歩でも堕落でもなく,ただ移り変わってゆくということ以外の何ものでもないということを示唆した.英語史などの言語史を通覧すると,言語変化に一定の方向,大きな流れ,漂流 ( drift ) があるように見えることは確かだが,それは一時の傾向であり,目的論的な ( teleological ) 意味をもつ絶対的な方向ではない.言語については,鴨長明『方丈記』の冒頭の如く「ゆく河の流れは絶えずして,しかも,もとの水にあらず.淀みに浮ぶうたかたは,かつ消えかつ結びて,久しくとどまりたる例なし.」

Vendryes の名著の最後を飾る以下の一節も,言語変化に定まった方向があるという見方を否定している.言語は現在の社会的な諸要因と過去からの言語的な遺産とが掛け合わさることによって,日々流れるように変化しているのだという無常観が読み取れる.力強く印象深い一節だ.

We can now see how the hypothesis of progress in language must be understood. Progress in the absolute sense is impossible, just as it is in morality or politics. It is simply that different states exist, succeeding each other, each dominated by certain general laws imposed by the equilibrium of the forces with which they are confronted. So is it with language. In the history of languages a certain relative progress can be observed. Languages may be adapted in a greater or lesser degree to certain states of civilization. Progress consists in the best possible adaptation of a language to the needs of the people using it. But, however real this progress may be, it is never definitive. The characteristics of a language are maintained just so long as the people speaking it preserve the same habits of thought; and they are liable to modification and degeneration, or to complete disappearance. It is quite wrong to think of language as an ideal entity evolving independently of men and pursuing its own ends. Language does not exist apart from the people who think and speak it; its roots go deep into the consciousness of each one of us; thence it is that it draws the sustenance enabling it to blossom in speech. But personal consciousness is only one of the elements of the collective consciousness whose laws are imposed upon every individual. The evolution of language thus constitutes only one aspect of the evolution of society: we should not see in it anything in the nature of direct advance toward a definite goal. The task of the philologist comes to an end when he has recognized in language the play of social forces and the influence of history. (359)

・ Vendryes, J. Language: A Linguistic Introduction to History. Trans. Paul Radin. New York: Alfred A. Knopf, 1925.

2010-07-14 Wed

■ #443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? [language_change][causation]

昨日の記事[2010-07-13-1]で,言語変化の原因には言語内的なものと言語外的なものがあると述べたが,この二種類の要因の相互関係は複雑である.この問題については私も意識して考え続けてきたが,Brinton and Arnovick の次の一節を読んで少々驚いた.

Scholars generally agree that external causes of change are less important than internal causes; in fact, some argue that the external ones do not 'cause' change at all, but simply speed up changes already underway in the language, exploiting imbalances or weaknesses already present in the internal system of the language, and encouraging the choice of one variant form over another. This view may underplay the extensiveness of the changes brought about by external influences, which operate indirectly over long periods of time and are difficult to assess, but the argument is nevertheless a useful antidote to the popular view, which tends to attribute far too many changes to external causes. (59)

言語内的,言語外的の両種の要因について,前者のほうが後者よりも "important" であるという同意がおよそ研究者間に広くみられるというのだが,正直いってこのようなことは初めて聞いた.むしろ私の見解は "the popular view" に近く,言語内的要因は言語変化の条件を整え,お膳立てをしているにすぎず,言語外的要因こそが言語変化に息を吹き込み,形を与える役割を果たすのではないかと考えてきた.

確かに,上の一節にあるとおり,すでに言語内的に始動していた変化が言語接触などの外的要因により加速するという例は,英語史にも数多く見られる.例えば,初期中英語期の語尾の消失とそれに付随する語順の固定化という英語史上の大きな言語変化は,言語内的な要因によって始まり,古ノルド語やフランス語との接触という言語外的な要因によって促進されたというのが一般的に受け入れられている説である.この場合,Brinton and Arnovick の見方では,当該の言語変化の要因としてより重要なのは言語内的な要因であり,言語外的な要因はあくまでそれを促進しただけという解釈になるのだろう.しかし,私の見方では,言語内的な要因は当該の変化が進行してゆくためのお膳立てをしていたにすぎず,実質的に推し進めたのは言語外的な要因であるという解釈になる.同じ現象を見るのに二つの解釈があるということになる.

この意見の相違は,言語変化の要因について何をもって "important" とみなすかという問題に還元されるのではないか.言語変化が変異形 ( variants ) の存在を前提するのであれば,変異形を提供する要因が重要ということになる.そして,変異形を提供する要因には,言語内的なものもあれば言語外的なものもある.どうすれば両者の相対的な重要度を測ることができるのだろうか.少なくともその点で研究者間に同意があるとは思えず,Briton and Arnovick の意見に疑問を抱いた次第である.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow