2013-11-01 Fri

■ #1649. longer が leng(er) を置き換えたのはいつか? [hc][corpus][adjective][comparison][i-mutation][analogy]

現代英語の形容詞・副詞 long の比較級の形態は規則的な longer だが,古英語から中英語にかけては lenger (副詞としては leng も)のように語幹に前母音をもつ諸形態が用いられていた.ゲルマン祖語の比較級を表わす形態素 *-iþo が契機となって直前の語幹母音に i-mutation が生じ,本来の語幹の後母音が前母音へと変化した.その効果は,古英語 leng(ra) や中英語の leng(er) に現れている.

ところが,原級は古英語でも中英語でも lang, long などと常に後母音を示していたので,やがて類推作用 (analogy) により比較級も原級に -er を付けるだけの規則的な形態を取るようになった.かつての i-mutation という音韻変化の効果が,類推という形態変化の効果により打ち消されたといえる.

さて,類推により longer につらなる形態が現れたのがいつ頃のことかが気になったので,調べてみた.OED では longer として見出しは立っていないので,long の項で例文を探してみると,a1533 に longer が現れている.MED でも同じ事情だったので lōng (adj. (1)) の例文を探すと,a1400 (a1325) に langer が初出する.しかし,例文検索から得られる初出年の情報だけでは心許ない.

一方,leng(er) の最終使用年代を調べるという逆方向の調べ方もしてみた.OED によると,副詞 leng の最終は Chaucer で c1386,形容詞・副詞の lenger は,副詞の用法としての Spenser の1590年が最終例だった.以上を総合すると,14--15世紀頃に longer が現れ,16世紀には歴史的な leng(er) を置き換えたという筋書きになりそうだ.

だが,先に述べたように longer の見出しが立っていない以上,OED の例文に頼るのみで新旧形態の交代過程を結論づけるわけにはいかない.このような目的には,補助的に歴史コーパスが有用である.Helsinki Corpus により,ざっと新旧それぞれの異形態を拾い上げてみた.古英語では第2音節の r は原級の屈折形であることを考慮し,また取りこぼしや雑音混入の可能性にも気をつけたが,完璧ではないかもしれないことを断りつつ,以下に数字を示す.

| LONGER | LENG(ER) | |

|---|---|---|

| O1 | 0 | 1 |

| O2 | 0 | 14 |

| O3 | 0 | 45 |

| O4 | 0 | 7 |

| M1 | 0 | 14 |

| M2 | 0 | 21 |

| M3 | 11 | 26 |

| M4 | 3 | 25 |

| E1 | 11 | 6 |

| E2 | 19 | 0 |

| E3 | 46 | 0 |

M3 (1350--1420) に longer が現れ,E1 (1500--1570) を最後に lenger が姿を消したことがわかる.1500年頃を境に新旧形態の立場が比較的急速に入れ替わったように見えるが,Helsinki Corpus も小規模なコーパスといわざるを得ないので,あくまで近似的な結論ととらえておく必要がある.だが,全体としてこの結果は OED からの証拠が示唆するところとおよそ同じであり,歴史辞書と歴史コーパスが互いに補完し合って結論を強めているといってよいだろう.

さらに,手元にあった初期近代英語期 (1418--1680) の約45万語からなる書簡コーパスのサンプル CEECS (The Corpus of Early English Correspondence でも同様の検索を施した.約24万6千語を含む第1期分 (1418--1638) と約20万4千語を含む第2期分 (1580--1680) を区別して調べたところ,以下の通りとなり,やはりおよそ16世紀後半には古い lenger が廃れたといえそうだ.

| LONGER | LENG(ER) | |

|---|---|---|

| CEECS1 | 31 | 6 |

| CEECS2 | 37 | 0 |

2013-08-31 Sat

■ #1587. 印欧語史は言語のエントロピー増大傾向を裏付けているか? [drift][unidirectionality][synthesis_to_analysis][entropy][i-mutation][origin_of_language]

英語史のみならずゲルマン語史,さらには印欧語史の全体が,言語の単純化傾向を示しているように見える.ほとんどすべての印欧諸語で,性・数・格を始め種々の文法範疇の区分が時間とともに粗くなってきているし,形態・統語においては総合から分析へと言語類型が変化してきている.印欧語族に見られるこの駆流 (drift) については,「#656. "English is the most drifty Indo-European language."」 ([2011-02-12-1]) ほか drift の各記事で話題にしてきた.

しかし,この駆流を単純化と同一視してもよいのかという疑問は残る.むしろ印欧祖語は,文法範疇こそ細分化されてはいるが,その内部の体系は奇妙なほどに秩序正しかった.印欧祖語は,現在の印欧諸語と比べて,音韻形態的な不規則性は少ない.言語は時間とともに allomorphy を増してゆくという傾向がある.例えば i-mutation の歴史をみると,当初は音韻過程にすぎなかったものが,やがて音韻過程の脈絡を失い,純粋に形態的な過程となった.結果として,音韻変化を受けていない形態と受けた形態との allomorphy が生まれることになり,体系内の不規則性(エントロピー)が増大した([2011-08-13-1]の記事「#838. 言語体系とエントロピー」を参照).さらに後になって,類推作用 (analogy) その他の過程により allomorphy が解消されるケースもあるが,原則として言語は時間とともにこの種のエントロピーが増大してゆくものと考えることができる.

だが,印欧語の歴史に明らかに見られると上述したエントロピーの増大傾向は,はたして額面通りに認めてしまってよいのだろうか.というのは,その出発点である印欧祖語はあくまで理論的に再建されたものにすぎないからである.もし再建者の頭のなかに言語はエントロピーの増大傾向を示すものだという仮説が先にあったとしたら,結果として再建される印欧祖語は,当然ながらそのような仮説に都合のよい形態音韻論をもった言語となるだろう.

実際に Comrie のような学者は,そのような仮説をもって印欧祖語をとらえている.Comrie (253) が想定しているのは,"an earlier stage of language, lacking at least many of the complexities of at least many present-day languages, but providing an explicit account of how these complexities could have arisen, by means of historically well-attested processes applied to this less complex earlier state" である.ここには,言語はもともと単純な体系として始まったが時間とともに複雑さを増してきたという前提がある.Comrie のこの前提は,次の箇所でも明確だ.

[I]t is unlikely that the first human language started off with the complexity of Insular Celtic morphophonemics or West Greenlandic morphology. Rather, such complexities arose as the result of the operation of attested processes --- such as the loss of conditioning of allophonic variation to give morphophonemic alternations or the grammaticalisation of lexical items to give grammatical suffixes --- upon an earlier system lacking such complexities, in which invariable words followed each other in order to build up the form corresponding to the desired semantic content, in an isolating language type lacking morphophonemic alternation. (250)

再建された祖語を根拠にして言語変化の傾向を追究することには慎重でなければならない.ましてや,先に傾向ありきで再建形を作り出し,かつ前提とすることは,さらに危ういことのように思える.Comrie (247) は印欧祖語再建に関して realist の立場([2011-09-06-1]) を明確にしているから,エントロピーが極小である言語の実在を信じているということになる.controversial な議論だろう.

・ Comrie, Barnard. "Reconstruction, Typology and Reality." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 243--57.

2013-05-07 Tue

■ #1471. golden を生み出した音韻・形態変化 [i-mutation][analogy][phonetics][analogy][suffix][waseieigo]

今年もゴールデンウィークが終わった.日本語としての「ゴールデンウィーク」は,1951年の連休に上映された映画が正月や盆の興行よりもヒットしたことにちなんだ映画業界発の和製英語である.GW という略記法もすっかり一般化した感がある.

さて,英語の golden は,名詞 gold の形容詞として認知されている.ただし,gold 自体も形容詞的に用いられ,派生形 golden はどちらかというと比喩的あるいは文語的に用いられることが多い.a gold coin (金貨)に対し,golden opportunity (絶好の機会)の如くである.和製英語ではあるが,上述の Golden Week も比喩的用法だろう.

現代英語で材質を表わす形容詞接尾辞 -en は,ラテン語 -īnus,ギリシア語 -inos,サンスクリット語 -īna などの古典語にも同根がみられるほどの古い接尾辞だが,16世紀以降,上記のように基体の名詞がそのまま形容詞として用いられることが多くなり,現在では目立たない接尾辞となっている.例えば,earthen, wheaten, woolen などは健在だが,glassen, oaken, silken, silvern, tinnen などは古めかしいか文語的である.

古英語の gylden (golden), stǣnen (of stone) という形態が示唆する通り,問題の接尾辞はさらに先立つ時代には高母音 i をもっており,直前の音節の母音に i-mutation を引き起こしたことは間違いない.それが,中英語において基体の gold, stone との音韻形態的な類推作用により母音が置換され golden, stonen を生み出した.これは,音韻変化により基体と派生形の差がいったん開いたものの,形態的な類推作用により再び形態が似通ってくるという言語変化に頻繁に観察される過程の好例だろう.なお,類推作用を経ずに伝わった gilden は16世紀に廃語となった.これと関連した別の発展による動詞 gild (金めっきをする)は,現在まで残っている.

さて,古英語 gylden から i-mutation の作用を逆算すると,基体としての名詞は gulden となるはずだが,古英語では gold である.これは,古英語以前のゲルマン時代に,一般的に u が o へと上げの音韻過程を経たためである.ただし,この音韻過程は n や高母音が後続する場合には阻止された.これは,古英語の強変化動詞第III類において,bunden では u が保たれているが,holpen では o へ上げが生じたことなども説明する (Hamer 14--15) .これにより古英語の名詞 gold に対し,形容詞 gylden (< *guldin) も理解されよう.

・ Hamer, R. F. S. Old English Sound Changes for Beginners. Oxford: Blackwell, 1967.

2012-06-27 Wed

■ #1157. Welsh にみる音韻変化の豊富さ [phonetics][causation][i-mutation][suffix][germanic][dialect][grimms_law][gvs][compensatory_lengthening]

授業などで,グリムの法則 (Grimm's Law; [2009-08-08-1]) や大母音推移 (Great Vowel Shift; [2009-11-18-1]) などの体系的(とみられる)音韻変化を概説すると,なぜそのような変化が生じたのかという素朴な疑問が多く寄せられる.音韻変化の原因については諸家の意見が対立しており,はっきりしたことは言えないのが現状である.しかし,英語でも日本語でも,その他のあらゆる言語でも,話者の気付かぬところで音韻変化は現在もゆっくりと進行中である.ゲルマン語史や英語史に限っても,多数の音韻変化が理論的あるいは文献的に認められており,グリムの法則や大母音推移は,とりわけ著名ではあるが,多数のうちの2つにすぎない.したがって,グリムの法則についての「なぜ」を問うのであれば,同じように無数の音韻変化の「なぜ」も問わなければならなくなる.音韻変化の原因論はおくとしても,音韻変化がいかに日常的であり,豊富であるかということは気に留めておく必要がある.

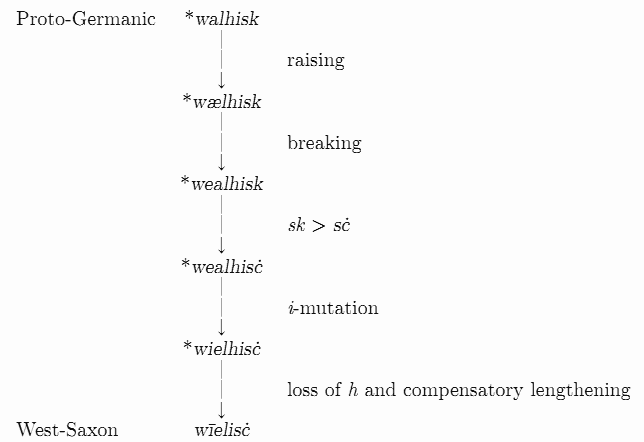

例えば,現代英語 Welsh の発音を,ゲルマン祖語の再建形から歴史的に説明するには複数の音韻変化を前提としなければならない.そればかりか,ゲルマン祖語から古英語の West-Saxon 標準形である Wīelisc にたどり着くまでにも,5つもの音韻変化が関与しているのである (Hamer 34--35) .ゲルマン祖語形としては,語根 *walh に形容詞接尾辞 *-isk を付加した *walhisk が再建されている(対応する英語の接尾辞 -ish については,[2009-09-07-1]の記事「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」を参照).

この図でいう "raising", "breaking", "sk > sc", "i-mutation", "loss of h and compensatory lengthening" が,それぞれの音韻変化に付けられた名称である.グリムの法則などと大仰な名前は付いていないが,それぞれが立派な1つの音韻変化である.

話しはここで終わらない.古英語 West-Saxon 標準形の Wīelisc にたどり着いたが,この語形は中英語以降には伝わらなかった.現在の標準形 Welsh に連なるのは,この West-Saxon 形ではなく,Anglian や Kentish 形である.古英語 Anglia 方言では,breaking が起こらず,むしろ第1母音は æ から a へ回帰した.これが,後に i-mutation により再び æ へ上がり,中英語ではそこから発展した e, a などの異形が並立した.16世紀以降は,e の母音で固まり,現在の Welsh が一般的な語形として定着した.

第2母音 i の消失については,古英語期に始まったらしいが,i の有無の揺れは中英語期にも激しかったようだ(MED の Welsh (adj.) を参照).なお,French も接頭辞 -ish の母音の省略された形態を伝えている([2009-10-09-1]の記事「#165. 民族形容詞と i-mutation」を参照).また,人名 Wallace, Wallis は Welsh の歴史的異形である.

このように,ある語のある時代における発音を歴史的に説明するには,数多くの音韻変化の跡を追うことが必要となる.類例として,近代英語の father が印欧祖語よりどのように音声的に発展してきたかを示した[2010-08-20-1]の記事「#480. father とヴェルネルの法則」も参照.

・ Hamer, R. F. S. Old English Sound Changes for Beginners. Oxford: Blackwell, 1967.

2012-05-08 Tue

■ #1107. farther and further [comparison][superlative][etymology][i-mutation][suppletion]

規範文法によれば,副詞・形容詞 far の比較級(および最上級)には標題のとおり2種類があり,用法の区別が説かれる.Usage and Abusage より,その区別をみてみよう.

farther, farthest; further, furthest. 'Thus far and no farther' is a quotation-become-formula; it is invariable. A rough distinction is this: farther, farthest, are applied to distance and nothing else; further, furthest, either to distance or to addition ('a further question').

規範文法ではなく記述文法でいえば,口語や特に BrE では farther, farthest は廃れる傾向にあり,用法の区別も失われてきているという.

用法の区別の前提となっているのが形態の区別だが,そもそもなぜ2つの異なる形態が生じたのだろうか.far の比較級,最上級の形態については,2つの問題がある.1つは,なぜ原級には含まれない th が挿入されているのか,もう1つは,なぜ第1母音(字)の異形として u が現われたのか.

far の古英語の形態は feor(r) だった.さらに語源を遡れば,「#68. first は何の最上級か」 ([2009-07-05-1]) および「#695. 語根 fer」 ([2011-03-23-1]) で見たように,印欧語根 *per にたどりつく.古英語での比較級,最上級はウムラウト (i-mutation) 母音を示す fierr, fi(e)rrest だったが,これは12世紀以後には廃れた.代わって,原級の母音を反映した類推形 ferrer, farrer また ferrest, farrest が勢力を得て,17世紀頃まで用いられた.

さて,古英語には,究極的な語源こそ同じ *per に遡るが,独立して発達してきた forþ "forth" という語があった.この比較級が furþor という形態だった."far" の比較級としての fierr と "forth" の比較級としての furþor は,意味の上では「さらに先(の),さらに遠く(の)」と類似しているので,形態的に混同が生じた.そうして,"far" の系列に非語源的な th が挿入され,"forth" の系列に非語源的な母音 e が侵入した.中英語では ferther などの形態が広く行なわれたが,近代英語の17世紀以後は,母音変化を経て生じた farther の形態が標準化された.これと平行して,混同以前の語形を伝える最も語源的といってよい further も存続した.こうして,farther と further が,ともに far の比較級と解釈されつつ生き残ってきたのである.最上級の形態も,同様に説明される.

近代以後,両者の並立を支えてきたのは規範文法に基づく用法の区別であると推測されるが,用法の区別それ自体にある程度の歴史的な根拠のあることが,上述の語史からわかる.母音に注目すれば,farther は far の比較級であり,further は forth の比較級であるから,前者が物理的距離の意味に,後者が比喩的な順番などの意味に対応するのは理解しやすい.

・ Partridge, Eric. Usage and Abusage. 3rd ed. Rev. Janet Whitcut. London: Penguin Books, 1999.

2011-11-01 Tue

■ #918. sow, swine, hog, pig の語源 [etymology][i-mutation]

先日,中英語のテキストで sow (雌豚)に出くわし,[sū] と音読していたところ,この母音が swine の母音と i-mutation の関係にあるなと気づき,語源辞典を繰ってみた(i-mutation については,[2009-10-01-1]の記事「#157. foot の複数はなぜ feet か」を参照).以下,調べた内容をメモ.

成長した繁殖用の雌豚を表わす sow [saʊ] の語源をたどると,ME soue < OE sugu < Gmc *suȝō < IE *sū- "pig" へと遡る.関連する諸語における cognate は,G Sau, ON sýr, L sūs, Gr hûs など.(/h/ と /s/ の対応については[2010-04-14-1]の記事「#352. ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応」を参照.)

主として集合的に用いられる古風あるいは専門的な語としての豚を表わす swine (豚)については,OE swīn < Gmc *swīnam < IE *suəīno- "pertaining to swine" へと遡る.IE の形態は,*sū- に接尾辞がついたもので,同種の接尾辞は OE gǣten "of goats" などにも見られる.この接尾辞は,[2010-04-18-1]の記事「#356. 動物を表すラテン語形容詞」で挙げた bovine や feline に見られるラテン語の形容詞接尾辞とも同根だろう.案の定,この接尾辞に含まれる前母音が i-mutation を引き起こした元凶だったのだ.

BrE pig の代わりに AmE で通常に食用の雄豚の意味で用いられる hog も,語源的には IE *sū- に遡る.Celt. *hukk- から後期古英語へ hogg として借用されたものである.

この印欧語根と関係する意外な語に,hyena (ハイエナ)がある.この語は古フランス語から中英語へ hiene として入ったもので,遡れば上記の Gr hûs に女性語尾 -ainā が付加された派生形にたどり着く.

さて,現代英語で最も一般的に豚を表わす語である pig はというと,詳しい語源は分かっていない.初出は中英語で,古英語に遡る形態はないものの,docga "dog" や frocga "frog" との比例で *picga が提案されている.また,突き出た鼻との連想から pick や pike との関連を指摘する説もある.古英語,中英語では swine, hog が一般的に用いられていたが,19世紀以降に pig が優勢となった.

2011-08-07 Sun

■ #832. every と each [etymology][compound][i-mutation][disguised_compound]

every は「あらゆる,ことごとくの,どの…も」を表わす形容詞で,単数名詞が後続することは英文法でもよく知られている.多くのものについて個々にみてこれを総括するという点で,all よりも意味が強いといわれる.every を強調するときに single が付くことからも,個別に数えての「すべて」であることが分かる.

単数名詞を従え,個別化の機能を担う形容詞といえば「各々の,めいめいの」を表わす each が思い出される.every と each は統語や意味の点で語法が似ているが,それもそのはず,語源的には前者は後者の強めに過ぎない.each は古英語の ǣlc に遡り,語形成上は ā "aye, always" + ġelīc "alike" と分析される.「いつも似ている(各々の)」ほどの原義である.個別的でありながら総括的な each の含意は,「いつも」にかかっていると考えられる.

ā ġelīc が融合し,語頭母音が i-mutation ([2009-10-01-1]) により変化し,偽装合成語 (disguised compound; [2010-01-12-1]) ともいえる ǣlc が生じると,ā の担当していた「いつも」の原義が稀薄となったため,改めて「いつも」を強調する必要が生じた.この目的で前置されたのが ǣfre "ever" である.古英語では ǣfre ǣlc は2語で分かち書きされていたが,10世紀頃よりすでに複合語として認識されていたようで,中英語期には ev(e)rilc, æv(e)ric, everi などの形態が現われ始めた.

現代英語の every はいわば2段階の偽装合成語ともいえる.every の最後の文字 <y> に each が詰め込まれており,その音価 [i] は「いつも」を意味する ā "aye, always" の i-mutation 形である.つまるところ,every の原義は "ever always" ということになる.

every と each はその個別的総括という性質ゆえに,不定冠詞 a(n) を従えることのできた時代がある.MED entry for "everi" (pron.) の 3 や MED entry for "ech" (pron.) の 3 に例があるが,OED によれば前者は14--15世紀,後者は12--15世紀に文証される.この用法は,many a(n) と比較されるだろう.[2010-11-12-1]の記事「Many a little makes a mickle」を参照.

2011-04-01 Fri

■ #704. brethren and sister(e)n [plural][analogy][ame][i-mutation][relationship_noun][corpus][coca][coha]

昨日の記事[2011-03-31-1]で,古英語の親族名詞の屈折表を見た.brethren の起源についても言及したが,これと関連して親族名詞お得意の類推 ( analogy ) の例をもう一つ挙げよう.brethren との類推で sister(e)n という複数形がある.MED の記述にあるように,中英語では -(e)n 形はごく普通であり,-s 形が一般化するのは brother の場合と同じく近代期以降である.この辺りの話題は私の専門領域なので,詳細なデータをもっている.初期中英語でもイングランドの北部や東部では -s が優勢だが,南部や西部ではこの時期の sister の複数形は原則として -n あるいは母音の語尾が圧倒していることは間違いない ( Hotta, p. 256 ) .

さて,sister(e)n は現代英語に生き残っているが,brethren と異なり,通常辞書には記載されていない.BNC ( The British National Corpus ) でもヒットしなかった.しかし,COCA ( Corpus of Contemporary American English ), COHA ( Corpus of Historical American English ) ではそれぞれ4例,15例(19世紀後半以降の例)がヒットし,もっぱらアメリカ英語で聞かれることが分かる.COCA からの例を1つ挙げる.政治討論会番組 "CNN Crossfire" からの用例である(赤字は引用者).

Well, you know, I hate to correct you, but you made the same mistake many of your liberal brethren and sisteren, have said in analyzing this dissent by Judge Stevens.

COCA, COHA 両コーパスからの計19例のうち16例までが brethren and sister(e)n として現われ,主にフィクションで用いられ,dear や my が先行する呼びかけの使い方が多い.brethren と同様に宗教的,組合的な文脈で現われているようだが,限定された語義としてのほか,文体的な効果もあるのかもしれない.関連して,OED の sister の語義5を引用しておこう."In the vocative, as a mode of address, chiefly in transferred senses. Also colloq. as a mode of address to an unrelated woman, esp. one whose name is not known."

もっぱらアメリカ英語で用いられることについては,Mencken (502) が触れている.

Sisteren or sistern, now confined to the Christians, white and black, of the Get-Right-with-God country, was common in Middle English and is just as respectable, etymologically speaking, as brethren.

sister(e)n という複数形に関する歴史的な問題は,近現代アメリカ英語での使用を,中英語期以来の継続としてとらえるべきか,あるいはアメリカ英語で改めてもたらされた刷新としてとらえるべきか,である.OED によると,sister(e)n は一般的な文章語としては16世紀半ばに廃れたとある.初期近代英語期の例やイギリス英語を含めた諸方言の例を調査しないと分からないが,(1) brethren との類推は時代を問わずありそうであること,(2) brethren と脚韻を踏むので呼びかけなど口語で特に好まれそうであること,この2点からアメリカ英語での再形成と考えるのが妥当ではないだろうか.中英語で非語源的な sister(e)n が作り出されたくらいだから,近代英語で改めて作られたとしても不思議はない.

sister(e)n は通常の辞書には載っていないくらいのレアな複数形だが,brethren, children, oxen (but see [2010-08-22-1]) と同じ,現代に残る少数派 -en 複数の仲間に入れてあげたい気がする.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Mencken, H. L. The American Language. Abridged ed. New York: Knopf, 1963.

2011-03-31 Thu

■ #703. 古英語の親族名詞の屈折表 [inflection][oe][relationship_noun][plural][double_plural][i-mutation][analogy]

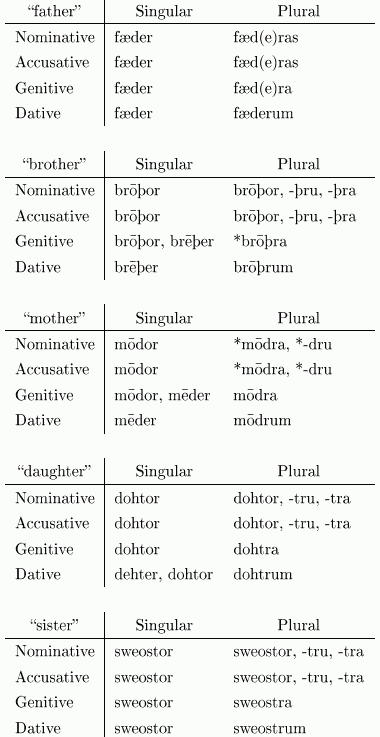

[2011-03-26-1], [2011-03-27-1]の記事で,歯音をもつ5つの親族名詞 father, mother, brother, sister, daughter の形態について論じた.親族名詞はきわめて基本的な語彙であり,形態的にも複雑な歴史を背負っているために,話題に取り上げることが多い.一度,古英語の形態を整理しておきたい.以下は,West-Saxon 方言での主な屈折形を示した表である( Campbell, pp. 255--56; Davis, p. 15 ) .

5語のあいだで互いに類推作用が生じ,屈折形が部分的に似通っていることが観察される.相互に密接な語群なので,何が語源的な形態であるかがすでによく分からなくなっている.

古英語でも初期と後期,方言の差を考慮に入れれば,この他にも異形がある.例えば brother の複数形として Anglian 方言には i-mutation([2009-10-01-1]) を経た brōēþre が行なわれた.この母音は現代英語の brethren に痕跡を残している.brethren の語尾の -en は,children に見られるものと同じで,古英語,中英語で広く行なわれた複数語尾に由来する.この形態は i-mutation と -en 語尾が同時に見られる二重複数 ( double plural; see [2009-12-01-1] ) の例である.brethren は「信者仲間;(プロテスタントの福音教会派の)牧師;同一組合員;《米》 (男子大学生)友愛会会員」の語義で用いられる brother の特殊な複数形で,古風ではあるが現役である.近代以降に brothers が優勢になるまでは,brethren は「兄弟」の語義でも普通の複数形であり,広く使われていた.中英語では MED に述べられているように,-s 複数形は稀だったのである.

・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.

・ Davis, Norman. Sweet's Anglo-Saxon Primer. 9th ed. Oxford: Clarendon, 1953.

2011-01-19 Wed

■ #632. book と beech [plural][indo-european][i-mutation][etymology]

[2010-11-03-1]の記事で古英語 bōc "book" の屈折表を示した.この語は,複数の主格・対格(および単数の属格・与格)で i-mutation の作用を示す,典型的なゲルマン語派の athematic declension の例である.古英語では現代風の複数形態 books に類する形ではなく,語幹母音が前寄りに変化し,それに伴って語尾子音が口蓋化 ( palatalise ) した bēċ なる形態が用いられていた.もし後の歴史で類推によって -s 語尾を取ることがなかったならば,この形態は *beech として現代に伝わっていたはずである.

"books" に対応する語としての *beech は確かに現代に伝わらなかったが,beech という語は「ブナ」(ブナ科ブナ属)の意で現代英語に存在している.beech と book は形態上たまたま関係しているわけではなく,確かに語源的な関係がある.この場合,前者から後者が派生されたとされている.かつてブナの灰色で滑らかな樹皮の板にルーン文字が書かれたことから,ブナは文字や本の象徴となったのである.

beech 「ブナ」は印欧祖語の *bhāgos に遡る.諸言語での形態を列挙すると,German Buche ( Old High German buohha ), Dutch beuk ( Middle Dutch boeke ), Old Norse bóc; Latin fāgus; Greek phāgós / phēgós "edible oak"; Old Slavonic buzū "elm" など.

現代英語の beech は beech-tree, beech-wood などの単純な複合語のほか,母音を変化させた形態で buckwheat 「ソバ」(種がブナの実に似ていることから)の第1要素としても認められる.

さて,この beech はかつて比較言語学の大論争を巻き起こしたことがある.印欧語比較言語学史上に名高い「ブナ問題」 ( Buchenargument ) は,比較言語学のロマンと民族主義の危うさを象徴する例として現代にまで記憶されている.その「ブナ問題」とは何か.それは明日の記事で.

2010-09-05 Sun

■ #496. ウラル語族 [uralic][indo-european][family_tree][i-mutation][language_family]

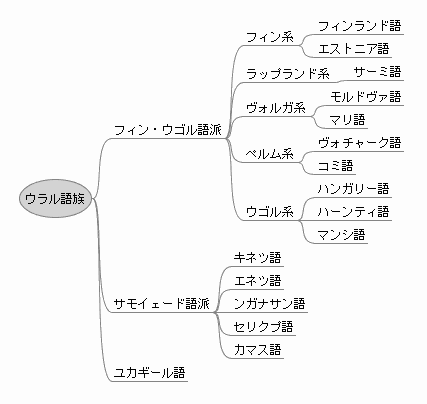

8月末はハンガリーでハンガリー語 ( Hungarian ) に触れてきたので,ハンガリー語とそれが属するウラル語族 ( Uralic ) について関心をもった.簡単に整理してみたい.

ハンガリー語は,印欧語族 ( Indo-European ) に属する英語とは無関係と考えられるが,ユーラシア大語族の仮説によれば両語族は遥か遠い類縁関係にある.同仮説によるとユーラシア大語族は印欧語族,ウラル語族,アルタイ語族 ( Altaic ) からなる.日本語をアルタイ語族に含める論者もいるので,その場合には日本語,英語,ハンガリー語はいずれもかすかに繋がっているという理屈になる.これらの仮説はおいておくとして,ハンガリー語の属するウラル語族の簡易系統図を見てみよう(バーナード・コムリー他,p. 46 の図をもとに作成).

Britannica よりウラル語族の分布図も参照.また,ウラル語族の各言語の詳細については,Ethnologue report for Uralic を参照.

ウラル語族の名前はウラル山脈 ( the Urals ) に由来し,実際,同語族の分布は山脈を中心に東西に広がっている.ハンガリー語は9世紀にウラル地方から西に移住してきたマジャール人の言語で,現在は他の同族諸言語から大きく離れて分布している.フィンランドの公用語のフィンランド語,スカンジナビア北部やロシアのコーラ半島の遊牧民ラップ人に話されるサーミ語,エストニアの公用語のエストニア語は互いに近い関係にあるフィン系の言語だが,ハンガリー語の属するウゴル系とは約3000年前に分離したと考えられている.そのため現在では,ハンガリー語と例えばフィンランド語の関係は遠いが,比較言語学的な音声の対応は明らかである.

この語族の言語的な特徴は複雑な格体系と母音調和 ( vowel harmony ) にある.フィンランド語で15格,ハンガリー語で17格と目が回りそうだが,格語尾は非常に規則的で予測可能だという.母音調和は1つの単語内で同系列の母音のみが共存できる母音配列上の規則で,体系的な同化 ( assimilation ) と考えられる.

英語には体系的な母音調和はないが,英語を含むゲルマン語にかつて生じた i-mutation は一種の母音調和と考えられなくもない.i-mutation については,「foot の複数はなぜ feet か」の記事を参照.

比較のために印欧語族の系統図は[2010-07-26-1], [2009-06-17-1]を参照.

・ バーナード・コムリー,スティーヴン・マシューズ,マリア・ポリンスキー 編,片田 房 訳 『新訂世界言語文化図鑑』 東洋書林,2005年.46--47頁.

2010-02-23 Tue

■ #302. 古英語のフランス借用語 [french][loan_word][oe][benedictine_reform][i-mutation]

英語史でフランス借用語といえば,[2009-08-22-1]のグラフで明らかなとおり,12世紀後半以降,中英語の話題とみなされている.しかし,数こそ少ないが古英語期にもフランス語からの借用があったことは,フランス語の名誉(?)のためにも記憶しておいてよい.以下,Kastovsky (337--38) より.

prud, prut "proud"

sot "foolish" (but possibly from Vulgar Latin)

tur "tower" (but possibly from Vulgar Latin)

capun "capon"

tumbere "dancer" (from OF tomber "fall")

fræpgian "accuse" (from OF frapper)

servian "serve"

gingifer "ginger"

bacun "bacon"

arblast "weapon"

serfise "service"

prisun "prison"

castel "castle"

market "market"

cancelere "chancellor"

数こそ少ないが,現代英語でもなかなかに重要な語が含まれているではないか.これらの多くは11世紀後半に文献に現れており,古英語とはいってもその最末期の借用である.10世紀後半から11世紀にかけてイングランドに起こった修道院改革 ( the Benedictine Reform ) はフランスに範を取っており,ノルマン人の征服 ( the Norman Conquest ) を待たずともフランスとのコネクションはあった.また,エドワード懺悔王 ( Edward the Confessor ) はノルマン人を母にもち,ノルマンディで亡命生活を送った人物として,イングランドとフランスとのコネクションに貢献している.

このなかで,特に prud / prut "proud" は,古英語から派生語や合成語がみられる希有な例である: ex. prutlice "proudly", pryto / pryte "pride", prytscipe "proudship", prutness "proudness", oferprut "haughty", prutswongor "overburdened with pride", woruldpryde "worldly pride", oferprydo "excessive pride".名詞形 pryto で母音が変化していることから,この語群が英語で使われ始めた10世紀末くらいにはまだ i-mutation が作用していたことが推測され,音変化の歴史においても重要な意味をもつ.

古英語のフランス借用語はあまりに少なく目立たないため,英語史の概説書でもほとんど扱われることがないので,今回の記事で取り上げた次第.とがんばってみても,マイナー感は否めない・・・.

・ Kastovsky, Dieter. "Semantics and Vocabulary." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 290--408.

2009-10-09 Fri

■ #165. 民族形容詞と i-mutation [i-mutation][suffix][analogy]

[2009-10-01-1]の記事で i-mutation について解説した.いろいろと具体例を挙げたが,挙げ忘れていた語類として民族形容詞がある.民族名や言語名を表す語には,-ish の語尾をもつものがあるが,この接尾辞中の /i/ 音が引き金となって,基体の母音が前寄りか上寄りになっている.いくつか代表的なものを挙げてみよう.

| 古英語名詞 | 古英語形容詞 | 現代英語形容詞 |

|---|---|---|

| Angle (pl.) | Englisc | "English" |

| Franca | Frencisc | "French" |

| wealh | wīelisc | "Welsh" |

| Scottas (pl.) | Scyttisc | "Scottish" |

このように,古英語では名詞の語幹母音と派生形容詞の語幹母音が i-mutation の影響で異なっていた.

だが,最後の形容詞については,現代英語では i-mutation が起こらなかったかのような母音に「逆戻り」している.これは,この語に,12世紀くらいの時期に,言語の宿命ともいうべき analogy 「類推」が働いたためである.元の名詞が Scot ならば,派生形容詞だってわざわざ母音を変化させずにストレートに Scottish とすればいいではないか,という理屈である.これによって名詞と形容詞の関係がより透明になるばかりでなく,話者の脳ミソへの負担も軽減する,というわけだ.

i-mutation などの音声変化は,たいてい体系や規則を乱す方向に作用する.一方,analogy は体系や規則を回復する方向に作用する.単純化していえば,言語変化とは,この相反する二つの力の永遠の綱引きである.どちらかが完全に勝利することはあり得ない.だからこそ言語変化は永遠に繰り返されるのだろう.

2009-10-01 Thu

■ #157. foot の複数はなぜ feet か [plural][i-mutation][vowel][flash][sobokunagimon]

後期の授業が始まり,初回のガイダンスで使った小ネタです.全画面モードのほうが見やすいと思います.あるいは,PDFのスライドとして落としたい方はこちらからどうぞ.

2009-05-14 Thu

■ #16. 接尾辞-th をもつ抽象名詞のもとになった動詞・形容詞は? [etymology][suffix][i-mutation]

[2009-05-12-1]で-th の接尾辞をもつ派生語を取り上げたが,派生の基体となった動詞や形容詞は何だろうかと問うたままだったので,ここで解答を示す.左列が派生語,右列が基体だが,基体については古英語(あるいはそれ以前)の形ではなく,現代英語の対応する形を挙げてある.現代英語に残っていないものについてはcf.として関連語を挙げる.

(1) 動詞からの派生(-th )

| bath | cf. bake |

| birth | bear |

| death | die |

| math | mow; cf. aftermath |

| oath | cf. 対応する現存の語はなし |

| growth | grow |

| tilth | till |

| stealth | steal |

(2) 形容詞からの派生(-th )

| filth | foul |

| health | whole |

| length | long |

| mirth | merry |

| strength | strong |

| truth | true |

| dearth | dear |

| depth | deep |

| breadth | broad |

| sloth | slow |

| wealth | well |

(3) 動詞からの派生(-t )

| draught | draw |

| drift | drive |

| flight | fly |

| frost | freeze |

| gift | give |

| haft | heave |

| heft | heave |

| might | may |

| plight | pledge |

| shaft | cf. scape |

| shrift | cf. script |

| thirst | cf. dry |

| thought | think |

| thrift | thrive |

| weft | weave |

| sight | see |

(4) 形容詞からの派生(-t )

| height | high |

| sleight | sly |

| drought | dry |

形容詞から派生された名詞について,後に形容詞語尾-y が付加されたものがいくつかある(ex. filthy , healthy , lengthy , wealthy ).これらは「形容詞→名詞→形容詞」という派生経路を経たことになるので,「生まれ変わった形容詞」とでも呼びたくなるところだ.

2009-05-12 Tue

■ #14. 抽象名詞の接尾辞-th [etymology][suffix][i-mutation]

現代英語で-th という接尾辞をもつ抽象名詞をいくつ挙げられるだろうか.この語尾は起源は印欧祖語に遡り,動詞や形容詞から対応する名詞を派生させてきたが,現代英語では非生産的である.語源的には,動詞につく場合と形容詞につく場合は区別すべきである.現代英語に残る例を列挙してみる.(セミコロンの区切りは,派生された時代の区別を示す.)

(1) 動詞からの派生(-th )

bath , birth , death , math , oath ; growth , tilth ; stealth

(2) 形容詞からの派生(-th )

filth , health , length , mirth , strength , truth ; dearth , depth ; breadth , sloth , wealth

-th の異形に-t という接尾辞もあり,同様に派生機能をもつ.どちらの接尾辞になるかは,音声環境による.以下に例を挙げる.

(3) 動詞からの派生(-t )

draught , drift , flight , frost , gift , haft , heft , might , plight , shaft , shrift , thirst , thought , thrift , weft ; sight

(4) 形容詞からの派生(-t )

height , sleight ; drought

その他,例外的に名詞から theft も派生されている.

(2)と(4)の形容詞からの派生については,派生語の母音と対応する形容詞の母音が異なっていることが多い.これは,当該の接尾辞がゲルマン祖語の-iþô に由来することと関係する.接尾辞に/i/音があることで,i-mutation という音韻過程が引き起こされたためである.

上記の各例について,もととなった動詞や形容詞を推測してみて欲しい.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow