2021-07-27 Tue

■ #4474. 世界の ESL 地域の概観 [esl][new_englishes][world_englishes][variety]

世界のいくつかの国・地域には,英語非母語話者であるが,国内の公用語,教育の言語,共通語などとして広く英語を用いている人々がいる.このような国・地域は ESL (English as a Second Language) 地域と呼ばれている.実は ESL 地域は,おそらく多くの読者が思っている以上に,世界中に広く分布している.ここで Trudgill and Hannah (127--28) に依拠して世界中の ESL 地域を概観してみたい.

In the Americas, English is an important second language in Puerto Rico, and also has some second-language presence in Panama. In Europe, in addition to the United Kingdom and the Republic of Ireland where English is spoken natively, English has official status in Gibraltar and Malta and is also widely spoken as a second language in Cyprus. In Africa, there are large communities of native speakers of English in Liberia, South Africa, Zimbabwe and Kenya, but there are even larger communities in these countries of second-language speakers. Elsewhere in Africa, English has official status, and is therefore widely used as a second language lingua franca in Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Cameroon, Namibia, Botswana, Lesotho, Swaziland, Zambia, Malawi and Uganda. It is also extremely widely used in education and for governmental purposes in Tanzania and Kenya.

In the Indian Ocean, Asian, and Pacific Ocean areas, English is an official language in Mauritius, the Seychelles, Pakistan, India, Singapore, Brunei, Hong Kong, the Philippines, Papua New Guinea, the Solomon Islands, Vanuatu, Fiji, Tonga, Western Samoa, American Samoa, the Cook Islands, Tuvalu, Kiribati, Guam and elsewhere in American-administered Micronesia. It is also very widely used as a second language in Malaysia, Bangladesh, Sri Lanka, the Maldives, Nepal and Nauru. (In India and Sri Lanka, there are also Eurasian native speakers of English.)

これらの地域の多くでは,英米標準英語ではなく,土着化した独自の英語 (indigenised English) が発展してきたし,現在も発展し続けている.これらは "New Englishes" とも称され,世界で話されている英語の多様化に貢献している.

これらの個別の ESL 地域や変種について,本ブログで取り上げてきたものも多いので,esl の記事群,とりわけ以下の記事もご参照を.

・ 「#56. 英語の位置づけが変わりつつある国」 ([2009-06-23-1])

・ 「#177. ENL, ESL, EFL の地域のリスト」 ([2009-10-21-1])

・ 「#215. ENS, ESL 地域の英語化した年代」 ([2009-11-28-1])

・ 「#1589. フィリピンの英語事情」 ([2013-09-02-1])

・ 「#2469. アジアの英語圏」 ([2016-01-30-1])

・ 「#2472. アフリカの英語圏」 ([2016-02-02-1])

・ 「#1591. Crystal による英語話者の人口」 ([2013-09-04-1])

・ Trudgill, Peter and Jean Hannah. International English: A Guide to the Varieties of Standard English. 5th ed. London: Hodder Education, 2008.

2021-07-25 Sun

■ #4472. ENL, ESL, EFL という区分の問題点 [model_of_englishes][world_englishes][new_englishes][variety]

現代世界に多種多様に存在する英語変種をどのようにモデル化してとらえるか,世界英語 (World Englishes) をいかに区分するかという問題は,多くの考察と論争を引き起こしてきた.本ブログでも model_of_englishes の各記事で取り上げてきたが,モデルそれ自体も多種多様である.

最も広く知られているのは「#217. 英語話者の同心円モデル」 ([2009-11-30-1]) による Kachru の同心円モデルである.ENL (English as a Native Language) の円を核として,その周囲に ESL (English as a Second Language) が,さらに周縁部に EFL (English as a Foreign Language) が配置されているモデルだ.それぞれ Inner Circle, Outer Circle, Expanding Circle とも称される.

このモデルはとても分かりやすく,一般にも広く受け入れられているが,専門家からは異論も多い.Schreier (2117--19) の議論に依拠し,要点をまとめておきたい.

(1) 例えば南アフリカ共和国は典型的な ESL 地域といわれるが,同国の人口の全体が ESL 的な英語使用を実践しているわけではない.少数派ではあるが英語母語話者もいるし,教育を受ける機会のない少なからぬ人々は英語を話さない.ESL や EFL といった区分は,英語使用に対する現実には存在しない一様な遵守を前提としてしまっている.

(2) 人口のうちどれくらいの割合の人々が英語を話していれば,ESL 地域であると呼べるのか.単純な数の問題ではないように思われる.むしろ英語使用がその社会にどのくらい統合されているか,という社会言語学的な点が重要なのではないか.社会のどの層が英語をよく使用し,どの層があまり使用しないのか等の考慮も必要だろう.

(3) Kachru モデルは,ENL, ESL, EFL といった区分がカテゴリカルかつ不変であるとの前提に立っているが,これは現実を反映していない.例えばアイルランド英語は,現在でこそ ENL 地域としてみなされているが,歴史的にはアイルランド語からの言語交替を経てきたのであり,その過渡期にあっては ESL 地域と呼ぶのがふさわしかったろう.また,タンザニアはイギリスからの独立後スワヒリ語を公的な言語として採用し,結果として英語の存在感は独立前よりも小さくなっているが,これはタンザニアが ESL 地域から EFL 地域へと位置づけを変えているということではないか.

要するに,Kachru モデルは地域の社会言語学的状況の一様性やカテゴリカルで不変の区分を前提としているが,実際には状況は一様ではないし,区分もそれほど明確ではなく,時とともに変わりもする,という批判だ.もっとダイナミックで柔軟性に富むモデルが必要だろう.

ダイナミックな代替モデルとしては,例えば「#414. language shift を考慮に入れた英語話者モデル」 ([2010-06-15-1]) や「#1096. Modiano の同心円モデル」 ([2012-04-27-1]) が提案されている.また,関連して「#56. 英語の位置づけが変わりつつある国」 ([2009-06-23-1]) も参照.

・ Schreier, Daniel. "Second-Language Varieties: Second-Language Varieties of English." Chapter 134 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2106--20.

2021-07-23 Fri

■ #4470. アジア・アフリカ系の英語にみられるリズムと強勢の傾向 [prosody][phonology][stress][syllable][rhythm][world_englishes][new_englishes][variety][esl][diatone]

現代世界には様々な英語変種があり,ひっくるめて World Englishes や New Englishes と呼ばれることが多い.アジアやアフリカには歴史的な経緯から ESL (English as a Second Language) 変種が多いが,多くのアジア・アフリカ系変種に共通して見られる韻律上の特徴がいくつか指摘されている.ここでは2点を挙げよう.1つは "syllable-timing" と呼ばれるリズム (rhythm) の性質,もう1つは語の強勢 (stress) の位置に関する傾向である.以下 Mesthrie and Bhatt (129) を参照して解説する.

syllable-timing とは,リズムの観点からの言語類型の1つで,英米標準英語がもつ stress-timing に対置されるものである.前者は音節(モーラ)が等間隔で繰り返されるリズムで,日本語やフランス語がこれを示す.後者は強勢が等間隔で繰り返されるリズムで,標準英語やドイツ語がこれを示す(cf. 「#1647. 言語における韻律的特徴の種類と機能」 ([2013-10-30-1]),「#3644. 現代英語は stress-timed な言語だが,古英語は syllable-timed な言語?」 ([2019-04-19-1])).

アジア・アフリカ系の諸言語には syllable-timing をもつものが多く,それらの基層の上に乗っている ESL 変種にも syllable-timing のリズムが持ち越されるということだろう.例えば,インド系南アフリカ英語,黒人系南アフリカ英語,東アフリカ英語,ナイジェリア英語,ガーナ英語,インド英語,パキスタン英語,シンガポール英語,マレーシア英語,フィリピン英語などが syllable-timing を示す.このリズム特徴から派生する別の特徴として,これらの変種には,母音縮約が生じにくく,母音音価が比較的明瞭に保たれるという共通点もある.世界英語の文脈では,syllable-timing のリズムはある意味では優勢といってよい.

これらの変種には,語の強勢に関しても共通してみられる傾向がある.しばしば標準英語とは異なる位置に強勢が置かれることだ.realíse のように強勢位置が右側に寄るものがとりわけ多いが,カメルーン英語などでは adólescence のように左側に寄るものもみられる.また,これらの変種では標準英語の ábsent (adj.) 対 absént (v.) のような,品詞によって強勢位置が移動する現象 (diatone) はみられないという.

全体的にいえば,基層言語の影響の下で韻律上の規則が簡略化したものといってよいだろう.これらは日本語母語話者にとって「優しい」韻律上の特徴であり,今後の展開にも注目していきたい.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

2021-07-20 Tue

■ #4467. インド英語は「崩れた英語」か「土着化した英語」か? [variety][esl][indian_english][linguistic_ideology][sociolinguistics]

「#4463. 「印製英語」」 ([2021-07-16-1]) と「#4464. インド英語の歴史の時代区分」 ([2021-07-17-1]) でインド英語 (Indian English) の話題を取り上げた.インド英語に限らないのだが,ESL (English as a Second Language) や EFL (English as a Foreign Language) などの非母語変種を観察すると,当然ながら英米標準英語と異なる言語特徴が多く浮かび上がってくる.このような特徴をどうみるかに関して2つの対立する立場がある.

1つは,非母語話者がモデルとして想定していた英米標準英語を不完全にしか習得できなかったがゆえの言語的逸脱と見る立場である.「崩れた英語」観と呼んでおこう.もう1つは,その特徴を方言的革新ととらえ,それを含めて自立した英語変種であると見る立場だ.「土着化した英語」観と呼んでおきたい.1990--91年,「崩れた英語」観を唱えた Randolph Quirk と「土着化した英語」観を唱えた Braj Kachru の間で論争が起こった,世界英語の研究史における有名な論争である.

いずれの立場が真実を体現しているのだろうか.言語学的な観点からは,各々の言語特徴についてその起源と発達を調査したり,第2言語習得の知見を参照するなどして判断するという方法はあるだろう.しかし,それだけでは問題は解決しそうにない.というのは,これは純粋に言語学的な問題というよりは,言語変種に対する態度,もっといえば言語イデオロギーの問題だからだ.

インド英語研究に関していえば,先の記事で参照してきた Sharma (2089--90) によると,初期の研究はおよそ「崩れた英語」観に立つものが多かったが,最近では「土着化した英語」観に立つものが増えてきているという.英語規範を英米変種など外に仰ぐ "exo-normative" な見方から,規範を自身で内に築き上げる "endo-normative" な見方へ移行してきているようだ.ただし,Sharma (2090) が締めくくりの言葉として "Indian English . . . undergoing a shift from exonormative to endonormative stablization but not as fully nativezed and diversified as native varieties" と述べているように,現在のインド英語は,両極の中間,過渡期的な位置づけにあるというのが事実のように思われる.

・ Sharma, Devyani. "Second-Language Varieties: English in India." Chapter 132 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2077--91.

2021-07-19 Mon

■ #4466. World Englishes への6つのアプローチ [world_englishes][variety][sociolinguistics][lingua_franca][contact][linguistic_ideology][linguistic_imperialism]

現代世界に展開する様々な英語変種,いわゆる "World Englishes" の研究は,この40年ほどの間,主に社会言語学の立場から注目されてきた.世紀をまたぐこの数十年間,リングア・フランカとしての英語は存在感を著しく増し,世界を席巻する社会現象というべきものになった.英語研究においても明らかにその衝撃が感じられ,例えば World Englishes に関する学術雑誌が続々と発刊されてきた.English World Wide (1979),English Today (1984) ,World Englishes (1985) などである.

World Englishes は(応用)言語学の様々な角度から迫ることができる.英語史も様々な角度の1つであり,本ブログでも種々に取り上げてきた次第である.Mesthrie and Bhatt の序説 (1) によると,World Englishes へのアプローチとして6点が挙げられている.

・ as a topic in Historical Linguistics, highlighting the history of one language within the Germanic family and its continual fission into regional and social dialects;

・ as a macro-sociolinguistic topic 'language spread' detailing the ways in which English and other languages associated with colonisation have changed the linguistic ecology of the world;

・ as a topic in the filed of Language Contact, examining the structural similarities and differences amongst the new varieties of English that are stabilising or have stabilised;

・ as a topic in political and ideological studies --- 'linguistic imperialism' --- that focuses on how relations of dominance are entrenched by, and in, language and how such dominance often comes to be viewed as part of the natural order;

・ as a topic in Applied Linguistics concerned with the role of English in modernisation, government and --- above all --- education; and

・ as a topic in cultural and literary studies concerned with the impact of English upon different cultures and literatures, and the constructions of new identities via bilingualism.

このような概説は,実に視野を広げてくれる.私など World Englishes を主として英語史の立場から見るにすぎなかったが,とたんに多次元の話題に見えてくるようになった.各分野の概説書の第1ページというものは,しばしば啓発的である.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

2021-07-09 Fri

■ #4456. 黒人英語 (= AAVE) を巡る6つの立場 [aave][creole][ame][sociolinguistics][variety][historiography]

African American Vernacular English (= AAVE),いわゆる黒人英語の話題について aave の各記事で取り上げてきた.AAVE の起源と発達を巡っては激しい論争が繰り広げられてきたし,現在も続いている.つまり決定的な解答は与えられていないといってよい.

よく知られているのは,クレオール語起源説 (creolist hypothesis) かイギリス変種起源説 (Anglicist hypothesis) かを巡る対立である.これについては「#1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題」 ([2014-06-25-1]),「#2739. AAVE の Creolist Hypothesis と Anglicist Hypothesis 再訪」 ([2016-10-26-1]) などで紹介した.

しかし,AAVE を巡る学史は,この2つの派閥の間の論争の歴史として単純にくくることはできない.ほかにもいくつかの立場があるのだ.Lanehart (1826--27) が,ハンドブックにて6つの立場を端的に解説してくれている.箇条書きで引用しよう(なお,Lanehart は African American Language (= AAL) という呼称を用いている).

(1) Anglicist (aka Dialectologist), which purports that Africans in American (sic) learned regional varieties of British English dialects from British overseers with little to no influence from their own native African languages and cultures;

(2) Creolist, which purports that AAL developed from a prior US creole developed by slaves that was widespread across the colonies and slave-holding areas (though Neo-Creolists acknowledge there likely was not a widespread creole but one that emerged in conditions favorable to creole development);

(3) Substratist, which purports that distinctive patterns of AAL are those that occur in Niger-Congo languages such as Kikongo, Mande, and Kwa;

(4) Ecological and Restructuralist, which is a perspective within the Anglicist position that acknowledges the difficulty of knowing the origins of AAL but proposes that we can say something useful about Earlier AAL (not nascent AAL) given settlement and migration patterns as well as socio-ecological issues;

(5) Divergence/Convergence, which purports that AAL diverges and converges to white varieties over the course of its history with respect to changes in and degrees of racism, segregation, inequalities, and inequities that fluctuate across time and differs (sic) regionally; and

(6) Deficit, which purports that AAL is based on the assumption that Africans in America and their culture are inferior to whites and their language learning as a result was imperfect and bastardized.

各々の仮説には,純粋に言語学的な知見が反映されている部分もあれば,提唱者や支持者のイデオロギーや認識論的な立場が色濃く反映されている部分もある.後者が入り込むからこそ議論がややこしくなる,というのがこの問題の抱える深い悩みである.

・ Lanehart, Sonja L. "Varieties of English: Re-viewing the Origins and History of African American Language." Chapter 117 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1826--39.

2021-06-13 Sun

■ #4430. cockney の現在 [cockney][h][variety][sociolinguistics]

cockney は,ロンドンの下町 East End に住む労働者階級の俗語的な英語変種として知られているが,これほどステレオタイプとしてみられてきた英語変種はないだろう.初期近代英語期以来続いてきた「伝統ある」ステレオタイプである(cf. 「#1458. cockney」 ([2013-04-24-1])).

言語的には,標準英語と比較して様々な差異がみられる.Fox (2016--29) に拠っていくつか挙げてみよう.

・ happy の語末母音が [ɪ] ではなく [i] で発音される,いわゆる "happy tensing"

・ 閉鎖音 /p, t, k/ が声門閉鎖音 [ʔ] で発音される

・ 歯摩擦音 /θ/, /ð/ がそれぞれ唇歯摩擦音 /f/, /v/ で発音される,いわゆる "th-fronting"

・ /h/ が発音されない,いわゆる h-dropping (cf. 「#3936. h-dropping 批判とギリシア借用語」 ([2020-02-05-1]))

・ be と have の否定形としての ain't の使用

・ She can't say nothing. のような多重否定

・ 付加疑問文の不変の innit (< isn't it) の使用

・ Cockney rhyming slang の使用 (cf. 「#1459. Cockney rhyming slang」 ([2013-04-25-1]))

これらの言語特徴は確かに現在の cockney にも認められ,現実からかけ離れたステレオタイプというわけではない.しかし,「cockney 話者」と認められる人々皆が,例えば生活の中で Cockney rhyming slang を頻用しているかといえば,それは実態からかけ離れている.実態の記述が精密になされていないことが,ステレオタイプを存続させているのだろう.

cockney 話者の分布についても,伝統的な見方には少々の修正が必要となってきているようだ.Fox (2015) 曰く,

Cockney is therefore no longer confined to the traditional dialect area with which it has been associated but has come to represent the working class dialect of a much wider geographical southeastern region of England. It is probably also accurate to say that Cockney has become synonymous with white working class speakers and is not generally a term applied to speakers of minority ethnic backgrounds even if they have been born within the traditional Cockney area.

Fox の cockney の現在に関する解説は,簡にして要を得る.以下に引用する梗概 (2013) を読むだけでも,相対化した視点から cockney を理解することができるだろう.

There is no homogeneous speech form to which Cockney refers. There have always been slight regional differences as well as specific local variants used by some speakers and of course there have also always been social and stylistic differences among individuals. Nevertheless, Cockney is a term which has a long history and, even if its application has been rather vague, has traditionally been associated with the speech of the lower social groups in London, particularly in the "East End". However, like any variety, it has been subject to change over time and recent sociolinguistic research shows that socio-economic and demographic changes to the area may render the term Cockney irrelevant to the majority of people now living in the traditional homeland of the variety. This chapter will give an overview of the traditional aspects of the London dialect while at the same time taking into account some of the recent changes described as Multicultural London English.

・ Fox, Sue. "Varieties of English: Cockney." Chapter 128 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2013--31.

2020-09-25 Fri

■ #4169. GloWbE --- Corpus of Global Web-Based English [glowbe][corpus][ice][englishes][world_englishes][variety][ame_bre][spelling]

「#4166. 英語史の各時代のコーパスを比較すれば英語史がわかる(かも)」 ([2020-09-22-1]) で触れた World Englishes のコーパス GloWbE (= Corpus of Global Web-Based English) を少し試してみた.(先日の駒場英語史研究会にて本コーパスを導入していただきました菊地翔太先生(明海大学)には,改めて感謝します.)

このコーパスは20カ国からの英語変種を総合した19億語からなる巨大コーパスで,変種間の比較が容易に行なえる仕様となっている.変種間比較についていえば,私はこれまで「#517. ICE 提供の7種類の地域変種コーパス」 ([2010-09-26-1]),「#1743. ICE Frequency Comparer」 ([2014-02-03-1]) などで取り上げたように ICE (International Corpus of English) しか知らなかったのだが,コーパスの世界は急速に進化しているようだ.GloWbE のインターフェースは,COCA (Corpus of Contemporary American English) や COHA (Corpus of Historical American English) などと共通なので,そちらに慣れたユーザーであれば,とっついやすいはずだ.

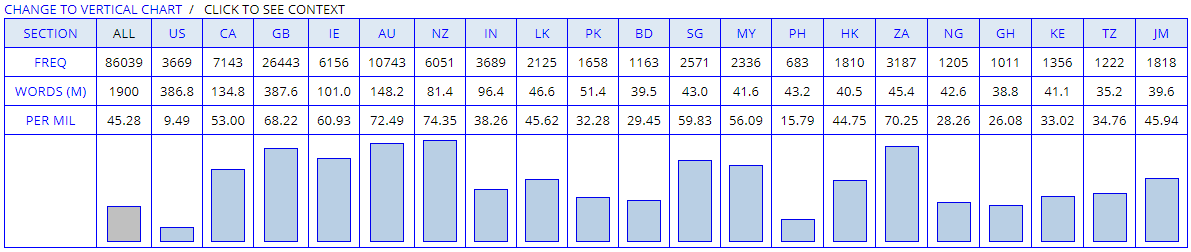

きわめて単純な使い方ではあるが,GloWbE の最大の売りである変種間比較を color と colour のスペリングに関して行なってみた.一般に color はアメリカ式,colour はイギリス式のスペリングといわれるが,この2変種間の比較に満足せず,20変種間で比べてみようという試みだ.インターフェースより単純に Chart 出力機能を選択し,各々のスペリングで検索し,返された図表を眺めるだけなのだが,それだけでも十分におもしろい.まずは,アメリカ式 color の図表から.

次に,イギリス式 colour の図表を挙げよう.

横方向の中央辺りに東南アジアの国々が集まっており,歴史的にはイギリス式が多いと予想される地域なわけだが,実はアメリカ式スペリングのほうが優勢のようだ.近年の英語のアメリカ化 (americanisation) の影響が疑われよう.一方,左側には(米国を除く)アングロサクソン系諸国が集まっており,そこでは予想通りにイギリス式が優勢である.右側に集まっているアフリカ諸国では,両スペリングの差はさほど大きくない.

color vs colour の問題を米英間の問題として論じる時代は過ぎ去りつつある.凄いツールが出てきたものである.

2020-09-24 Thu

■ #4168. 言語の時代区分や方言区分はフィクションである [me_dialectology][periodisation][dialectology][variety]

英語史の概説書を読んでいると,「古英語」「中英語」「近代英語」などと特定の名前のついた時代区分が至るところに現われる.また「イングランド北部方言」「スコットランド方言」「ニューイングランド方言」などと名付けられた方言区分もよく出てくる.そのような区分名称があまりに自然に頻繁に用いられるために,英語に関して,時間や空間のなかで区切られた,そのような枠 --- 変種 (variety) --- が実際に存在すると思い込んでしまうことが多い.

しかし,言語の変種というものは常にフィクションである.○○英語もフィクションだし,英語それ自体もフィクションである.そして,日本語も然り.それと連動して,時代区分や方言区分もまたフィクションにすぎない.

これらの問題については,「#415. All linguistic varieties are fictions」 ([2010-06-16-1]),「#1373. variety とは何か」 ([2013-01-29-1]),「#2116. 「英語」の虚構性と曖昧性」 ([2015-02-11-1]),「#4123. 等語線と方言領域は方言学上の主観的な構築物である」 ([2020-08-10-1]) などで取り上げてきた.

言語に関するあらゆることがフィクションだと聞くと,狐につままれたようなような気がするかもしれない.しかし,ポイントは簡単だ.言語(変種)は時間的にも少しずつ変化するし,空間的にも少しずつ変異する連続体であり,名称をつけた区域のどこが始まりで,どこが終わりかを正確に指差しすることができないからだ.ここだと指差ししたところの1日手前,あるいは1ミリ手前の点を代わりにとって,そこを始まり/終わりとしてはなぜダメなのか,ということを客観的に示すことができないのである.

中英語の時代区分と方言区分について考察した Laing and Lass が,この問題について簡潔に解説している.まずは時代区分について.

The 'early'/'late' division is largely . . . a matter of convenience. The language of the 12th century and that of the 15th are different enough to justify separate identifying names. But language differences in time, like those in space, form continua: there are no sharp temporal boundaries. With respect to 'archaism' and 'modernness' Middle English before 1300 is certainly 'early' and that after 1350 'late'; the language written between is perhaps 'transitional', but this property exists only by virtue of the strong differences at both ends. (418--19)

次に方言区分について.

There are no such things as dialects. Or rather, 'a dialect' does not exist as a discrete entity. Attempts to delimit a dialect by topographical, political or administrative boundaries ignore the obvious fact that within any such boundaries there will be variation for some features, while other variants will cross the borders. (417)

「言語はフィクションである」というとき,必ずしも否定的な含みがあるわけではない.それは人間にとって便利なフィクションだし,おそらく不可欠なフィクションでもあるだろう.むしろそこには積極的な側面すらあり得る.「#2265. 言語変種とは言語変化の経路をも決定しうるフィクションである」 ([2015-07-10-1]) でみたように,言語のフィクション性そのものが言語の現実を変えてしまうこともあり得るのだから.

・ Laing, M. and R. Lass. "Early Middle English Dialectology: Problems and Prospects." Handbook of the History of English. Ed. A. van Kemenade and Los B. L. Oxford: Blackwell, 2006. 417--51.

2020-08-24 Mon

■ #4137. 中世イングランドで話されていたフランス語は Anglo-Norman か Anglo-French か [oed][anglo-norman][french][me][variety]

中世イングランドで用いられていたフランス語変種を何と呼ぶべきかという問題には,私も長らく頭を悩ませてきた.英語史でも,かの変種についてしばしば言及する機会があるからだ.本ブログの記事に付しているタグとしては専ら (anglo-norman) を用いてきたが,記事本文中では Anglo-French の呼称も自由に使ってきた.

先日の記事「#4133. OED による英語史概説」 ([2020-08-20-1]) で紹介した記事の1つ Middle English: an overview を読んでいたところ,"A multilingual context" と題する節のもとで標記の問題への言及を見つけた.

What to call the French used in Britain in this period is a difficult scholarly question. Traditionally the term 'Anglo-Norman' has been used, notably in the title of The Anglo-Norman Dictionary. In fact, the present-day editors of that dictionary note that in many ways 'Anglo-French' is a more appropriate term, since it better reflects the wide variety of inputs shown by the French used in medieval Britain. OED3 retains the term 'Anglo-Norman' largely to maintain consistency with the title of The Anglo-Norman Dictionary.

引用の通り,OED の方針としては既存の The Anglo-Norman Dictionary の呼称と一致させて Anglo-Norman を用いるということのようだ.しかし,内心のところ,問題の変種へのインプットは Norman French に限られないことから,もっと広めに Anglo-French と呼ぶ方が適切だろうとは考えているらしい.

直接 OED の当該の語に当たってみよう.まず Anglo-Norman は "The variety of the French language spoken and written in medieval England after the Norman Conquest." とある.言語名の名詞としては1818年,形容詞としては早く1735年に初出しているが,あくまで近代になってからの呼称である.

一方,Anglo-French に当たってみると,"The variety of the French language spoken and written in medieval England." とある.ほとんと違いがない.言語名の名詞としては1862年,形容詞として1884年に初出している.しかし,その定義のすぐ下に,次の重要な注があった.

Anglo-French developed after the Norman Conquest of 1066, and remained current in some functions until the mid 15th cent. The term 'Anglo-Norman' has traditionally been used in the same meaning (cf. Anglo-Norman n. 2), but 'Anglo-French' is preferred by many scholars since this variety was not solely based on Norman French. French in later legal use is normally distinguished as Law French (see law-French n. at law n.1 Compounds 3).

やはり OED も内心は Anglo-French の呼び名のほうを買っているように思われる.Law French という別の視点からのくくりも意識しておきたい (cf. law_french) .言語名を巡る問題は,それだけで歴史社会言語学的な難問となることが多い.「#3558. 言語と言語名の記号論」 ([2019-01-23-1]) も参照されたい.

2020-08-07 Fri

■ #4120. isogloss と heterogloss の関係 [isogloss][dialectology][dialect][variety][terminology]

昨日の記事「#4119. isogloss ならぬ heterogloss」 ([2020-08-06-1]) で,isogloss に対する heterogloss という方言学上の概念・用語を導入した.この対となるキーワードについては,理論的に考えておくべき点がいろいろとありそうだ.

Chambers and Trudgill (104--05) によると,両者は互いに翻訳可能であり,方言区分に関する観点こそ異なれど,いずれがより優れた見方かという問題ではないと議論している.その趣旨を解説すると,次のようになる.

注目している言語項に2つの異形があり,一方を△として,他方を○として地図上にプロットすることを考える.現実の分布を目の前にして,方言学者は方言区分のために境界線を引こうとするが,その際に2通りの引き方が可能である.1つは,下の左図のように異形を示す2領域の間の空間(「中途空間」と呼んでおく)に1本線を引くやり方.もう1つは,各々の異形の領域の下限と上限の観察点を結んでいき,計2本の線を引くやり方である.前者が isogloss,後者が heterogloss の考え方ということになる.

△ △ △ △ △ | △ △ △ △ △ | △ △ △ △ | △ △ △ △ | △ △ △ △ △ | ──△─△─△─△─△── ←heterogloss isogloss→ ───────────── | ○ ○ ○ ○ ○ | ──○─○─○─○─○── ←heterogloss | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○

Chambers and Trudgill (105) は,中途空間に新たな○か△かの観察点が加えられたり,あるいは右上隅などに新たな○の観察点が発見されたりすれば,いずれの方法にせよ,線を引き直さなければならないのは同じであるとして,両方法の優劣には差がないという立場だ.つまり,両者の違いにこだわりすぎてはいけないと説く.

確かに,上記のような架空の分布を例に取れば,そのように考えることはできるだろう.しかし,実際によくある分布は,○が優勢な下方の領域に△も多少食い込んでいたり,その逆もあるような分布である.つまり,○と△の混在エリアが存在する.そのような場合には,○と△の各々の限界線を heterogloss として引くことは意味があるだろう.これは,混在エリアを太い isogloss で引くということと同じことではない.

・ Chambers, J. K. and Peter Trudgill. Dialectology. 1st ed. Cambridge: CUP, 1980.

2020-08-06 Thu

■ #4119. isogloss ならぬ heterogloss [isogloss][dialectology][dialect][me_dialect][variety][terminology][dialect_continuum]

方言学 (dialectology) では,ある言語項の異形 (variants) の分布を地図上にプロットしてみせる視覚的表現がしばしば利用される.異形がぶつかり合うところは,いわば方言境界をなし,地図上には境界線らしきものが描き出される.この線は,等高線,等圧線,等温線になぞらえて等語線 (isogloss) と呼ばれる.

例えば,言語史上有名の等語線の1つとして「#1506. The Rhenish fan」 ([2013-06-11-1]) で示したドイツ語の maken と maxen に関するものを挙げよう.その方言地図を一目見れば分かる通り,第2次子音推移 (sgcs) を経た南部と経ていない北部がきれいに分割されるような等語線が,東西に一本引かれている.

しかし,「等語線」は一見すると分かりやすい概念・用語だが,実はかなりのくせ者である.1つには,どの単語に注目するかにより等語線の引き方が異なってくるからだ.「#1532. 波状理論,語彙拡散,含意尺度 (1)」 ([2013-07-07-1]) の表で示したとおり,上記の第2次子音推移に関する等語線は,maken/maxen を例にとれば先の地図上の線となるが,ik/ich を例にとればまた別の場所に線が引かれることになる.「#1505. オランダ語方言における "mouse"-line と "house"-line」 ([2013-06-10-1]) の例も同様である.どの単語の等語線を重視すべきかという問題については,「#1317. 重要な等語線の選び方」 ([2012-12-04-1]) で論じたように,ある程度の指標はあるとはいえ,最終的には方言学者の恣意的な判断に任されることになる.

もう1つは,特定の単語に注目した場合ですら,やはりきれいな1本線を地図上に引けるとは限らないことである.例えば,maken は先の等語線の南部ではまったく観察されないかといえば,そうではない.等語線のわずかに南側では用いられているだろう.同じように maxen も等語線のわずかに北側では用いられているはずである.地図上では幅のない1本線で描かれているとしても,その境界は現実の地理においては幅をもった帯として存在しているはずである.つまり,境界線というよりは境界領域といったほうがよい.幅がどれだけ広いか狭いかは別として,その境界領域では両異形が用いられている.

maken と maxen の使用分布を区分する1つの等語線という見方は,ある種の理想化された方言境界を示すものにすぎない.現実には make の南限を示す線と maxen の北限を示す線の,合わせて2本の線があり,両者に挟まれた帯の存在を念頭におかなければならない.換言すれば,この帯をいくぶん太く塗りつぶして1本の線のように見せたのが等語線ということだ.方言学者は,各異形の南限や北限を示す各々の線のことを,"isogloss" と対比させる意味で "heterogloss" と呼んでいる.これについて,中英語方言学の権威 Williamson (489) の説明に耳を傾けてみよう.

An isogloss is a cartographic construct, intended to show the geographical boundary between the distributions of two linguistic features. But the isogloss is problematic: it often distorts what typically happens when the bounds of two distributions meet, by sanitizing or idealizing the co-occurrence of the bounds. There is rarely a clear-cut line between the distributions of features. Rather, they may often overlap, so that there are areas when both forms are used to a greater or lesser extent in neighboring communities or used by the members of one community and understood by those of another. Where the boundaries of features meet, we find zones of transition. It is these zones of transition, shifting across space, which define the dialect continuum.

. . . . An isogloss makes assumptions about what is or is not there. . . . I have resorted to a variant of the isogloss --- the "heterogloss". A heterogloss is a line which attempts to demarcate the bounds of the distribution of a single feature. Where the bounds of the distributions of two features meet, there will be two boundary lines --- one for each feature. Heteroglosses allow us to see where there are overlaps between the distributions.

引用にもある通り,方言連続体 (dialect_continuum) の現実を理解する上でも,"heterogloss" という概念・用語の導入は重要である.関連して「#4114. 方言(特に中英語の方言)をどうとらえるか」 ([2020-08-01-1]) も参照されたい.

・ Williamson, Keith. "Middle English: Dialects." Chapter 31 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 480--505.

2020-08-01 Sat

■ #4114. 方言(特に中英語の方言)をどうとらえるか [me_dialect][dialectology][dialect][variety][geography][isogloss][sociolinguistics][dialect_continuum]

方言 (dialect) をどうみるかという問題は,(社会)言語学の古典的なテーマである.この問題には,言語と方言の区別という側面もあれば,方言どうしの区分という側面もある(cf. 「#4031. 「言語か方言か」の記事セット」 ([2020-05-10-1]),「#1501. 方言連続体か方言地域か」 ([2013-06-06-1])).そもそも方言とは言語学的にいかに定義できるのか,という本質的な問いもある.

英語史研究では中英語方言 (me_dialect) が広く深く調査されてきたが,現在この分野の権威の1人といってよい Williamson (481) が,(中英語)方言とは何かという核心的な問題に言及している.議論の出発点となりそうな洞察に富む指摘が多いので,いくつか引用しておこう.

The most significant and paradoxical finding of dialect geography has been the non-existence of dialects, the objects which it purports to study. A "dialect" is a construct: a reification of some assemblage of linguistic features, defined according to criteria established by the dialectologist. These criteria may be linguistic, extra-linguistic, or some combination of these two kinds.

A (Middle English) dialect can be considered to be some assemblage of diatopically coherent linguistic features which co-occur over all or part of their geographical distributions and so delineate an area within the dialect continuum. Adding or taking away a feature from the assemblage is likely to alter the shape of this area: addition might reduce the area's size, subtraction, increase it. Any text which contains that assemblage of features can be considered as having its provenance within that area.

Linguistic variation across space exists because languages undergo change as a natural consequence of use and transmission from generation to generation of speakers. A linguistic change takes place in a community and subsequently becomes disseminated through time and across space as the next generation of speakers and neighboring communities adopt the change. A "dialect continuum" emerges from the language contacts of speakers in neighboring communities as they share some features, but not others. A continuum is thus made up of a set of overlapping distributions of linguistic features with varied geographical extents --- some extensive, some local. A continuum is not static and is constantly shifting more or less rapidly through time.

特に2つめと3つめの引用は,方言連続体 (dialect_continuum) の精確な定義となっている.この方言観は「#1502. 波状理論ならぬ種子拡散理論」 ([2013-06-07-1]) とも通じるだろう.

・ Williamson, Keith. "Middle English: Dialects." Chapter 31 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 480--505.

2020-05-10 Sun

■ #4031. 「言語か方言か」の記事セット [hellog_entry_set][language_or_dialect][variety][language_continuum][dialectology][geography][isogloss][sociolinguistics]

先週の英語学(社会言語学)のオンライン授業で社会言語学の古典的問題である「言語か方言か」について議論した.ある言語変種 (variety) が "language" なのか "dialect" なのかは何によって決まるのか,という問題だ.これについて hellog 記事セットをまとめてみた.

・ 「言語か方言か」の記事セット

琉球の言葉は琉球語なのか琉球方言なのか.前者では日本語とは(関連するが)独立した1つの言語としてとらえていることになり,後者では日本語のなかの1方言という位置づけとなる.一般には琉球方言として解釈されていると思われるが,その根拠はいったい何か.

相互理解(不)可能性という基準がまず思い浮かぶ.しかし,互いに理解可能かどうかは,個々人の言語能力や言語慣習の問題である.聞き慣れてコツをつかめば理解できるようになってくるという側面もある.つまり,客観的な基準としては頼りないように思われる.中国の広い国土で話されている中国語の諸変種は,互いにほとんど理解不可能なほどかけ離れているものもあるが,いずれも中国語の方言として扱われている.一方,ノルウェー語とスウェーデン語は互いにおよそ通じるといわれるが,北欧語のノルウェー方言,スウェーデン方言などと呼ばれることはなく,あくまでノルウェー語でありスウェーデン語である.

言語学的な構造の違いが歴然としていれば,別々の言語だとすることは妥当だろう.前段落で比較した諸変種は,理解(不)可能性の問題はあるにせよ,互いに比較言語学的に同族であり,言語構造はかなりの程度パラレルである.しかし,日本語とアイヌ語などを比べると,言語構造的にあまりにかけ離れていることは明らかであり,たとえば後者を前者の方言と位置づけるには無理がある.したがって,言語構造上の基準は間違いなく存在する.

また,ノルウェー語とスウェーデン語の例からは,ある変種が言語か方言かは,国家という社会秩序がバックについているかどうかで決まり得るということも分かってくるだろう.セルビア語とクロアチア語も互いに通じ,言語構造も似通っているが,異なる国家がバックについているがゆえに,異なる言語(方言ではなく)と呼ばれるのである.社会言語学の金言として知られているように,"Language is a dialect with an army and a navy" なのである.

一方,イギリス英語とアメリカ英語もほぼ100%互いに通じ,言語構造もほぼ同型といってよい点では,上の2例と同じはずだが,普通はイギリス語やアメリカ語とは呼ばない.あくまで英語という1つの言語のなかの2つの方言という位置づけでとらえられている.

ほかに民族や宗教などの基準に拠るという意見もあるだろうし,標準語の存在を中心に据える議論もあるだろう.しかし,いずれにせよ,考え始めると「言語か方言か」の問題が実に厄介であることが分かってくる.

上の記事セットと一部重なるが,language_or_dialect の各記事もどうぞ.

2020-04-23 Thu

■ #4014. 初期ウェストサクソン方言と後期ウェストサクソン方言の関係 [oe][oe_dialect][variety][alfred]

現存する古英語の文献の大多数がウェセックスに基礎をおくウェストサクソン方言 (West Saxon) で書かれている.それは9世紀以降ウェセックス王国がイングランドの盟主の立場にあり,イングランド統一の礎を築いたからである.ある土地の政治的な威信がその土着方言の地位を向上させ,国の「標準語」の有力候補となっていく過程は,古今東西で繰り返されてきた.8世紀後半には名君主アルフレッド大王 (Alfred the Great) が出てウェセックスの名声を高め(「#4012. アルフレッド大王の英語史上の意義」 ([2020-04-21-1]) を参照),その1世紀後には古英語最大の作家といってよいアルフリック (Ælfric) が出て古英語散文のモデルを示した.いずれも時期は異なるがウェストサクソン方言で書かれており,彼らに範を仰いだ他の作家たちも同方言をベースとした書き言葉でものした.ウェストサクソン方言は,古英語期を貫く随一の書き言葉のモデルを提供したといえる.(ただし,これを「古英語の標準語」と呼ぶことには問題がある.この問題については昨日の記事「#4013. 「古英語の標準語」の解釈」 ([2020-04-22-1]) を参照.)

しかし,同じウェセックス地方を基盤としていると言われるものの,アルフレッド時代の Early West Saxon とアルフリックの Late West Saxon とを単純に直線で結びつけるわけにはいかない.両変種の関係は,直線というよりは斜めの曲がりくねった点線で表わされるべきものなのだ.これについて Mengden が Kastovsky を参照しながら次のように述べている.

Kastovsky (1992: 346) points out that the traditional distinction between "Early West Saxon" for the language prototypically represented by the Alfredian translations and "Late West Saxon", prototypically represented by Ælfric's texts, is misleading, as it suggests a mere diachronic distinction between two varieties within only a little more than a hundred years. Rather, it should be assumed that the differences between the two groups of documents are diatopic at least to the same extent as they are diachronic.

これは Early West Saxon と Late West Saxon を1世紀ほどの間隔をあけた同じ方言とみなすのではなく,時間的にも空間的にもずれた,直接的には結びつかない変種とみなすほうが的確だ,という指摘だ.両変種の古英語を読み比べてみると,1世紀の時間の経過を差し引いたとしても,同じ "West Saxon" の名を冠している割には確かに異なった変種のようにみえる.この辺りは,古英語の「標準語」や書き言葉のモデルを論じるにあたって注意しておかなければならない点だろう.

・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.

・ Kastovsky, Dieter. "Semantics and Vocabulary." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 290--408.

2020-03-18 Wed

■ #3978. 区別しておくべき2つの "Old Norse" [old_norse][terminology][germanic][variety]

英語史において「古ノルド語」あるいは "Old Norse" (old_norse) という言語名を使うときに注意しなければならないのは,この名前が2つの異なる指示対象をもち得るということだ.

1つは,北ゲルマン語群のうち現存する最古の資料としての古アイスランド語(12世紀以降)を,同語群の代表として指し示す用法.もう1つは,とりわけ英語史研究の文脈において,8世紀半ばから11世紀にかけて英語を母語とするアングロサクソン人が,主に北東イングランドで接触したヴァイキングたちの母語を指す用法である.

この2つの指示対象は,まずもって時期が少なくとも1世紀以上異なる.また,空間的にも前者はアイスランド,後者は北ゲルマン語群のなかで西と東の両グループにまたがるものの,原則としてスカンジナビア半島である.OED の新版ではこの用語上の混乱を避けるために,前者を(文献があるという点で)具体的に "Old Icelandic" と,後者を(文献がないという点で)やや抽象的に "early Scandinavian" と呼び分けているようだ.この厳密な使い分けは確かに正確で便利だが,要は用語上の問題にすぎないので,文脈さえ明確であれば,いずれもこれまで通り "Old Norse" と呼んでおいても差し支えはない.ただし,区別を意識しておく必要はあるだろう.

Durkin (175) がこの問題を明示的に指摘していた.私自身はこれまで2つの "Old Norse" を一応のところ区別していたと思うが,明示的に区別すべしという議論を聞いてハッとした.

One important, albeit slightly arcane, initial question concerns terminology. Traditionally, the term 'Old Norse' has been used to denote two different things: (i) the language of the earliest substantial documents in any Scandinavian language, namely the rich literature largely preserved in Icelandic manuscripts dating from the twelfth century and (mostly) later; and (ii) the language that was in contact with English in the British Isles. In fact this is somewhat misleading, since English was in contact with the ancestor varieties of both West Norse (Norwegian and Icelandic) and East Norse (Danish and Swedish), but at a time earlier than our earliest substantial surviving documents for any of the Scandinavian languages, and at a time when the differences between West and East Norse were still very slight. Thus it is only rarely that English words can be attributed to either West or East Norse influence with any confidence. In this book I follow the terminology used in the new edition of the OED, using 'early Scandinavian' as a catch-all for the early West Norse and East Norse varieties which were in contact with English, and distinguishing this from 'Old Icelandic' denoting the language of the early Icelandic texts, and from 'Old Norwegian', 'Old Danish', 'Old Swedish' denoting the oldest literary records of each of these languages.

言語名というのはときにトリッキーで,注意しておかなければならないケースがある.関連して「#3558. 言語と言語名の記号論」 ([2019-01-23-1]),「#864. 再建された言語の名前の問題」 ([2011-09-08-1]) なども参照.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2019-12-28 Sat

■ #3897. Alternative Histories of English [hel_education][review][history][sociolinguistics][world_englishes][variety]

この2日間の記事 ([2019-12-26-1], [2019-12-27-1]) で「歴史の if」について考えてみた.反実仮想に基づいた歴史の呼び方の1つとして alternative history があるが,この表現を聞いて思い出すのは,著名な社会言語学者たちによって書かれた英語史の本 Alternative Histories of English である.

この本は,実際のところ,反実仮想に基づいたフィクションの英語史書というわけではない.むしろ,事実の記述に基づいた堅実な英語史記述である.ただし,現在広く流通している,いわゆる標準英語のメイキングに注目する「正統派」の英語史に対して,各種の非標準英語,すなわち "Englishes" の歴史に光を当てるという趣旨での「もう1つの歴史」というわけである.

しかし,本書は(過去ではないが)未来に関するある空想に支えられているという点で,反実仮想と近接する部分が確かにある.このことは,2人の編者 Watts and Trudgill が執筆した "In the year 2525" と題する序論にて確認できる.以下に引用しよう.

If the whole point of a history of English were, as it sometimes appears, to glorify the achievement of (standard) English in the present, then what will speakers in the year 2525 have to say about our current textbooks? We would like to suggest that orthodox histories of English have presented a kind of tunnel vision version of how and why the language achieved its present form with no consideration of the rich diversity and variety of the language or any appreciation of what might happen in the future. Just as we look back at the multivariate nature of Old English, which also included a written, somewhat standardised form, so too might the observer 525 years hence look back and see twentieth century Standard English English as being a variety of peculiarly little importance, just as we can now see that the English of King Alfred was a standard form that was in no way the forerunner of what we choose to call Standard English today.

There is no reason why we should not, in writing histories of English, begin to take this perspective now rather than wait until 2525. Indeed, we argue that most histories of English have not added at all to the sum of our knowledge about the history of non-standard varieties of English --- i.e. the majority --- since the late Middle English period. It is one of our intentions that this book should help to begin to put that balance right. (1--2)

正統派に属する伝統的な英語史の偏狭な見方を批判した,傾聴に値する文章である."alternative history" は,この2日間で論じてきたように,原因探求に効果を発揮するだけでなく,広く流通している歴史(観)を相対化するという点でも重要な役割を果たしてくれるだろう.

本書の出版は2002年だが,それ以降,英語の非標準的な変種や側面に注目する視点は着実に育ってきている.関連して「#1991. 歴史語用論の発展の背景にある言語学の "paradigm shift"」 ([2014-10-09-1]) の記事も参照されたい.なお,このような視点を英語史に適用する試みは,いまだ多くないのが現状である.

・ Watts, Richard and Peter Trudgill, eds. Alternative Histories of English. Abingdon: Routledge, 2002.

2019-11-27 Wed

■ #3866. Lumbee English [variety][world_englishes][ethnic_group][ame]

アメリカ英語の民族変種の1つとして "Lumbee English" と呼ばれる変種があることを Smith and Kim (296--97) によって知った.

ミシシッピ川の東側における最大のアメリカ先住民とされるラムビー族 (Lumbee) の中心地は,失われた植民地として有名な Roanoke からさほど遠くない,North Carolina の Robeson 郡である.彼らの話す言語は,先住民族固有の土着の言語ではなく,あくまでアメリカ英語である.しかし,それは同民族と結びつけられている独特なアメリカ英語であり,Lumbee English と称されるものである.Robeson 郡の人口構成は複合的であり,40%はアメリカ先住民,35%はヨーロッパ系アメリカ人,25%はアフリカ系アメリカ人とされる.この3者が3様のアメリカ英語変種を話しており,その1つが Lumbee English というわけだ.

同郡の他の変種と重なる言語特徴も少なくないが,Lumbee English には標準英語とは異なる次のような項目が観察される.

・ be 動詞の was/is の規則化(were/are は用いられない): they was dancin' all night.

・ 現在分詞に接頭辞 a- を付す語法: my head was just a'boilin.

・ 否定の were の規則化: she weren't here.

・ 完了の be: I'm been there.

・ 語彙: ellick (クリーム入りコーヒー)

若い世代の話者による Lumbee English は,同郡で話されているアフリカ系アメリカ人の英語変種と重なる部分も多いようだが,それでも十分な独立性を保っているために,独自の変種とみなされている.複数の民族の交わる複合的な言語接触から生まれた,独特のアメリカ英語変種として興味深い.

・ Smith, K. Aaron and Susan M. Kim. This Language, A River: A History of English. Peterborough: Broadview P, 2018.

2019-02-12 Tue

■ #3578. 黒人英語 (= AAVE) の言語的特徴 --- 語彙,語法,その他 [aave][variation][variety][slang][lexicon][ame]

「#3576. 黒人英語 (= AAVE) の言語的特徴 --- 発音」 ([2019-02-10-1]),「#3577. 黒人英語 (= AAVE) の言語的特徴 --- 文法」 ([2019-02-11-1]) に続き,McArthur より AAVE の言語的特徴を紹介する.今回は語彙,語法,その他について.

(1) goober (peanut), yam (sweet potato), tote (to carry), buckra (white man) などは西アフリカの語彙に遡る.

(2) 内集団で homeboy / homegirl (自分の近所出身の囚人),homies (homegirls) などが用いられる.

(3) ある集団を軽蔑して呼ぶ名称として honkie / whitey (白人),redneck / peckerwood (田舎の貧しい(南部の)白人)などが用いられる.

(4) 俗語として bad / cool / hot (良い),crib (家,住居),short / ride (車)などが用いられる.

(5) 日常的な語法として,stepped-to ((喧嘩で)有利な),upside the head (頭のところで(殴られる)),ashy ((皮膚が)脱色して)などが用いられる.

(6) 多くの AAVE 表現が,アメリカ英語の口語にも拡がっている.hip / hep (ポピュラーカルチャーに通じている人),dude (男)

(7) アフリカの口頭伝統に由来する様々な表現が,やはりアメリカ英語の口語に拡がっている.the dozens (相手の母親に対する侮辱発言),rapping (雄弁で巧みな言葉遣い),shucking / jiving (白人を言葉巧みにからかったり,だましたりすること),sounding (言葉による対決)など.

とりわけ語彙や表現の領域で顕著なのは,上にも述べたように,一般のアメリカ英語の口語・俗語にも多く入り込んでいることだ.アメリカ英語を論じる上で(ということは,ある程度は標準英語を論じる上でも),AAVE は無視できないくらいの存在感をもっているのである.とりわけ AAVE のポップカルチャーの言語への影響力は大きい.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2019-02-11 Mon

■ #3577. 黒人英語 (= AAVE) の言語的特徴 --- 文法 [aave][variation][variety][morphology][syntax][negative][be][auxiliary_verb][tense][aspect][inversion]

昨日の記事「#3576. 黒人英語 (= AAVE) の言語的特徴 --- 発音」 ([2019-02-10-1]) に引き続き,McArthur に依拠して AAVE の言語的特徴について.今回は文法に注目する.

(1) 他の英語変種にもみられるが,多重否定は普通に用いられる.No way no girl can't wear no platform shoes to no amusement park.

(2) 存在構文に there ではなく it を用いる.It ain't no food here.

(3) 複数形,所有格形,3単現の -s,過去の -ed などが省略されることがある.He got three cent. / That's my brother book. / She like new clothes. / They talk all night.

(4) 疑問文で倒置がなされないことがある.What it is? / How you are?

(5) be 動詞の否定で do が用いられることがある.It don't all be her fault.

(6) be の習慣相の用法.They be fightin. / He be laughing.

(7) 強勢のある been により遠い過去の習慣的な行為を表わす.I béen see dat movie. / She béen had dat hat.

(8) 時に小辞 a により意志を表わす.I'm a shoot you. (= I'm going to shoot you.)

(9) steady が,進行形の前位置や,文末の位置において強勢を伴って相的な意味を表わす.We be steady rappin. / We steady be rappin. / We be rappin stéady. (= We are always talking.) / They steady be high. / They be stady high. / They be high stéady.. (= They are always intoxicated.)

(10) Come が時に準助動詞として用いられる.He come tellin me some story. (= He told me a lie.) / They come comin in here like they own de place. (= They came in here like they owned the place.)

(11) like を「ほとんど」の意味で副詞的に用いる.I like to die(d). (= I almost died.) / He like to hit his head on that branch. (= He almost hit his head on that branch.)

確かにこのような英語で話しかけられれば,わかるはずの文も聞き取れないだろうと思われる.しかし,異なる言語というほどの距離感ではないのも事実である.AAVE の位置づけの論争も熱を帯びるわけだ.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow