2017-10-31 Tue

■ #3109. なぜ -(e)s の付け方と -ing の付け方が綴字において異なるのか? [suffix][spelling][sobokunagimon][3sp][plural][gerund][participle][grahotactics]

「#3106. なぜ -ed の付け方と -(e)s の付け方が綴字において異なるのか?」 ([2017-10-28-1]) に続いて,こちらも似ているようで完全には平行的でない,2つの屈折接辞の付け方に関する綴字問題.try について,-s は <y> を <ie> に変えた上で付加して tries とするが,-ing の付加はそのままで trying となる.そうかと思えば,die では,-s をそのまま付けて dies とするが,-ing は <ie> を <y> に変えた上で付けるので dying となる.一見不思議な,これらの反対向きの規則については,過去(分詞)の -ed と現在分詞・動名詞の -ing の話しを主としながら,「#3069. 連載第9回「なぜ try が tried となり,die が dying となるのか?」 ([2017-09-21-1]) で考えた.

Carney (73--74) は,現代英語綴字の本格的な研究書のなかで,McLead による綴字教育のための綴字規則を列挙している.そのうち -(e)s や -ing の付加と直接・間接に関与するものとして以下のものを挙げているので,引用しよう.

Rule VII --- Words ending in 'y' preceded by a vowel simply add 's'.

--- an adaptation rule, presumably to form the plural or 3rd pers. pres. sg.: boy -- boys, say -- says, employ -- employs.

. . . .

Rule IX --- If you want to add other letters to a word ending in 'y' preceded by a consonant change 'y' into 'i'.

--- an adaptation rule; it refers in effect to the corresponding <y>≡/aɪ/ (deny--denial); the restriction 'preceded by a consonant' is intended to rule out betray--betrayal, employ--employer. McLeod points out that it does not apply before <-ing> (denying)

Rule X -- 'i' before another 'i' becomes 'y'.

--- a graphotactic rule; presumably it refers in an oblique way to examples such as die--dying or carrying--carrier--carried; the recent loan-word skiing is an exception.

Rule XI --- Words ending in a hissing sound form their plural by adding 'es' instead of 's'.

--- this has the form of an adaptation rule. It is a recognition that <s>, unlike the <ed> of the past tense, does not represent all the allomorphs /s/, /z/ and /ɪz/ of the plural . . . .

上記は,-(e)s, -ed, -ing の付け方の規則を共時的に記述しているにすぎず,通時的な観点も含まれていなければ,なぜそうなのかを説明してもいない.「通時的な説明」こそが必要と思われるのだが,あまり見たことがないので,おいおい考えていきたい問題である.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ McLeod, M. E. "Rules in the Teaching of Spelling." Studies in Spelling. Publications of the Scottish Council for Research In Education XL. Ed. H. J. L. Robbie. London: ULP,1961.

2017-10-28 Sat

■ #3106. なぜ -ed の付け方と -(e)s の付け方が綴字において異なるのか? [suffix][spelling][sobokunagimon][3sp][plural]

動詞の過去(分詞)の接尾辞 {-ed} と,動詞の3単現あるいは名詞の複数の接尾辞 {-(e)s} とでは,綴字において付け方が異なる.およそ平行的に振る舞うかのように見えて,いろいろと細かな違いがある.Carney (18--19) が共時的な観点から,この問題に迫っているので,引用しよう.

. . . The past tense and participle morpheme {-ed} in regular verbs (ignoring forms such as spelt, spent, dreamt) has a constant <-ed> spelling in spite of the phonemic variation /ɪd/ (waited), /d/ (warned) and /t/ (watched).

There is very similar allomorphic variation in the noun plural and 3rd person present tense of the verb with its variants /ɪz/ (watches), /z/ (warns) and /s/ (waits). The two sets of phonetic variants are often cited together as equivalent examples of morphemic spelling. If we look closely at the details, however we find in fact that they are dealt with rather differently in the writing system (table 5).

Table 5 English plural and past tense inflections

{-ed} ending {-(e)s} ending 1 /-ɪd/ matted /-ɪz/ masses 2 /-ɪd/ mated /-ɪz/ maces 3 /-t/ hopped /-s/ (No *hoppes) 4 /-t/ hoped /-s/ hops, hopes 5 /-d/ planned /-z/ (No *plannes) 6 /-d/ planed /-z/ plans, planes 7 /-d/ hurried /-z/ hurries 8 /-d/ radioed /-z/ radios 9 /-d/ vetoed /-z/ vetoes, or vetos

Table 5 gives examples of each suffix in its three phonemic variants. The words provided as contexts include a preceding long vowel followed by a single consonant, a preceding short vowel followed by a single consonant, and the spelling variation found after <o>. The past tense has a constant <ed> spelling across all these contexts which is only varied by merging with a final <-e> in the long vowel words (e.g. hope -- hoped). The marking of the long vowels is also done indirectly by using <C>-doubling to mark a previous short vowel --- absence of doubling marks the long vowel. This is not done in the noun plural suffix, so there are no equivalents in rows 3 and 5 to <hopped> and <planned>, that is *<hoppes> and *<plannes>. Nor is there a variant spelling *<vetod> to spoil the uniformity of <-ed>. The <e> of <-oes> and <-ies> is best treated as a marker of the long vowel. Grammarians refer to the two inflections as the -s form and the -ed form and this is in accordance with the traditional spelling rule that one adds <-s> and <-ed> respectively to the base form.

If we try to use a consistent <-ed> morphemic spelling in chopping up words into correspondences without any overlap, this lack of symmetry becomes apparent. In scribbles we have /əl/≡<le> and in scribbled we have /əl/≡<l>; in hopes we have <e>-marking of the vowel as /əʊ/≡<o..e>, /p/≡<p>, /s/≡<s>, but in hoped we have /əʊ/≡<o>, /p/≡<p>, /t/≡<ed>, while the long vowel is marked by absence of <C>-doubling. In a process description, and indeed for any human speller, this is catered for by 'dovetailing' so that <hope>+<ed> becomes <hoped>, <eight>+<ty> becomes <eighty>, etc.

Carney は,綴字の原理は "a constant spelling for a morpheme" と "the varying pronunciation of the morpheme in different contexts" の間のバランスの上に成り立つものであり,それが個々の綴字(規則)のなかで複雑に配分されていることを示唆している.その配分の違いが,{-ed} と {-s} にも現われていると考えられる.しかし,なぜそうなのかについては,通時的な観点も含めてさらに調べる必要がある.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2016-08-02 Tue

■ #2654. a six-foot man や a ten-mile drive に残る(残っていない?)古英語の複数属格形 [inflection][genitive][plural][case][adjective][oe][dative]

現代英語には,標題のように数詞と単位が結ばれて複合形容詞となる表現がある.「#1766. a three-hour(s)-and-a-half flight」 ([2014-02-26-1]) でみたように,典型的には単位に相当する名詞は複数形をとらない.例外もあるが,普通には *a six-feet man や *a ten-miles drive とならない.なぜ複数形にならないのだろうか.

実は,この形は歴史的には複数属格の名残である.したがって,元来,当然ながら複数形だった.ところが,後に音韻形態変化が生じ,結果的に単数と同じ形に落ち着いてしまったというのが,事の次第である.

古英語では,このような表現において単位を表わす名詞は複数属格に屈折し,それが主要部を構成する名詞を修飾していた.fōt と mīl の場合には,このままの単数主格の形態ではなく,複数属格の形態に屈折させて fōta, mīla とした.ところが,中英語にかけて複数属格を表わす語尾 -a は /ə/ へと水平化し,さらに後には完全に消失した.結果として,形態としては何も痕跡を残すことなく立ち消えたのだが,複数属格の機能を帯びた語法そのものは型として受け継がれ,現在に至っている.現代英語で予想される複数形 *six-feet や *ten-miles になっておらず,一見すると不規則な文法にみえるが,これは古英語の文法項目の生き霊なのである.

古英語の名詞の格屈折の形態が,このように生き霊となって現代英語に残っている例は,著しく少ない.例えば,「#380. often の <t> ではなく <n> こそがおもしろい」 ([2010-05-12-1]) で触れた whilom, seldom, often の語末の「母音+鼻音」の韻に,かつての複数与格語尾 -um の変形したものを見ることができる.また,alive などには,古英語の前置詞句 on līfe に規則的にみられた単数与格語尾の -e が,少なくとも綴字上に生き残っている.ほかには,Lady Chapel や ladybird の第1要素 lady は無語尾のようにみえるが,かつては単数属格語尾 -e が付されていた.それが後に水平化・消失したために,形態的には痕跡を残していないだけである.

以上,Algeo and Pyles (105) を参考にして執筆した.

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

2016-03-10 Thu

■ #2509. Intralinguistic, Extralinguistic, Intrasystemic, Extrasystemic [terminology][language_change][causation][plural][lexical_diffusion][contact]

「#1600. Samuels の言語変化モデル」 ([2013-09-13-1]) で少し触れたが,Samuels は言語変化とそれを引き起こす諸要因を考える上での基本的な対立として,Intralinguistic と Extralinguistic を考えており,前者はさらに Intrasystemic と Extrasystemic に分けられる.Samuels (7) による関係図を少々改変して示すと,以下の通りである.

Intralinguistic ─────┬───── Intrasystemic

│

└───── Extrasystemic 1 (linguistic sense only)

Extralinguistic ─────────── Extrasystemic 2 (non-linguistic sense, here not used)

やや混乱を招く用語使いではあるが,ほとんどの言語変化がこれらの用語で記述されうるために,よく理解しておくことが重要である.Intrasystemic な要因とは,単一の言語体系の内部に働く要因である.この場合の言語体系とは,英語や日本語などの言語レベルのものを指すこともあれば,その下位区分の方言やさらに小さなレベルを指すこともある.Extrasystemic は要因とは,ある言語体系に対して,他の言語体系との接触の結果として影響を及ぼす外から働く要因である.この2つは直接的に言語体系に関わる要因であるから,上位レベルで Intralinguistic な要因とまとめ上げることができる.一方,言語体系に直接関わるものではないが,言語変化に間接的に関与するという意味で,言語を取り巻くその他諸々の環境について検討する必要もある.この諸要因のことを,Extralinguistic な要因と呼ぶ.厳密に論理的に考えれば,Extrasystemic は Extralinguistic を包含するものであり,したがって図の Extrasystemic 1 と Extrasystemic 2 を足した部分を覆うことになるが,Extrasystemic 2 は,すなわち Extralinguistic に等しいのであるから,その部分を指示するには用語の節約のために後者を専ら用いることにするのがよい.通常の用語としては,"Extrasystemic" とは Extrasystemic 1 を指すものと理解しておけばよいだろう.

例えば,英語史における名詞複数の -s 語尾がイングランド南部方言において拡大した事例を,上の用語で記述してみよう (see 「#946. 名詞複数形の歴史の概要」 ([2011-11-29-1])) .本来複数形に -s 語尾を取らなかった名詞が -s 語尾を取るようになってゆく過程は,類推作用 (analogy) などの Intrasystemic な過程としてとらえられる.しかし,より早い段階に -s 複数を一般化していたイングランド北部方言からの影響があったのではないかという観点からこの問題を眺めると,2種類の方言体系間の接触について考察する必要があり,これは Extrasystemic な話題だろう.また,当該の言語項の北部から南部への伝播を社会言語学的に考えるならば,両方の方言話者集団の移動や接触といった Extralinguistic な側面にも注意を払う必要がある.

このように考えると,あらゆる言語変化の研究は,以上の用語を参照して総合的に行うことができることがわかる.標題は,視野を限定するための用語群ではなく,むしろ視野を広げるための用語群である.

・ Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2015-12-28 Mon

■ #2436. 形容詞複数屈折の -e が後期中英語まで残った理由 [adjective][ilame][inflection][final_e][plural][number][category][agreement]

この2日間,「#2434. 形容詞弱変化屈折の -e が後期中英語まで残った理由」 ([2015-12-26-1]) と「#2435. eurhythmy あるいは "buffer hypothesis" の適用可能事例」 ([2015-12-27-1]) の記事で,Inflectional Levelling of Adjectives in Middle English (ilame) について考察した.#2434の記事で話題にしたのは,実は形容詞の「単数」の弱変化屈折として生起する -e のことであって,同じように -e 語尾が遅くまでよく保たれていた形容詞の「複数」の屈折については触れていなかった.「#532. Chaucer の形容詞の屈折」 ([2010-10-11-1]) に挙げた屈折表から分かるように,複数においては,弱変化と強変化の区別なく,原則としてあらゆる統語環境において,単音節形容詞は -e を取ったのである.#2435の記事で扱った "eurhythmy" や "buffer hypothesis" は,形容詞の用いられる統語環境の差異を前提とした仮説だったが,複数の場合には上記のように統語環境が不問となるので,なぜ複数屈折の -e がよく保持されたのかについては,別の問題として扱わなければならない.

この問題に対して,基本的には,単複を区別する数 (number) という文法範疇 (category) が英語の言語体系においてよく保守されてきたからである,と答えておきたい.名詞や代名詞においては,印欧祖語から古英語を経て現代英語に至るまで一貫して数の区別は保たれてきたし,主語と動詞の一致 (concord) においても,数という範疇は常に関与的であり続けてきた.形容詞では,結果的に近代英語期以降,数の標示をしなくなったことは事実だが,初期中英語期の激しい語尾の水平化と消失の潮流のなかを生き延び,後期中英語まで複数語尾 -e をよく保ってきたということは,英語の言語体系において数という範疇が根深く定着していたことを示すものだろう.この点で,私は以下の Minkova (329) の見解に同意する.

My analysis assumes that the status of the final -e as a grammatical marker is stable in the plural. Yet in maintaining the syntactically based strong-weak distinction in the singular, it is no longer independently viable. As a plural signal it is still salient, possibly because of the morphological stability of the category of number in all nouns, so that there is phrase-internal number concord within the adjectival NPs. Another argument supporting the survival of plural -e comes from the continuing number agreement between subject NPs and the predicate, in other words the singular-plural opposition continues to be realized across the system.

では,なぜ英語では数という文法範疇がここまで根強く残ろうとした(そして現在でも残っている)のか.これは言語における文法範疇の一般的な問題であり,究極の問題というべきである.これについての議論は,拙著の "Syntactic Agreement" と題する6.6節 (141--44) で触れているので参照されたい.

・ Minkova, Donka. "Adjectival Inflexion Relics and Speech Rhythm in Late Middle and Early Modern English." Papers from the 5th International Conference on English Historical Linguistics, Cambridge, 6--9 April 1987. Ed. Sylvia Adamson, Vivien Law, Nigel Vincent, and Susan Wright. Amsterdam: John Benjamins, 1990. 313--36.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

2015-10-09 Fri

■ #2356. フランス語が複数形の -s の拡大に無関係と考える根拠 [french][contact][plural][inflection][me_dialectology]

昨日の記事「#2355. フランス語の語彙以外への影響 --- 句,綴字,派生形態論,強勢」 ([2015-10-08-1]) で引いた Denison and Hogg (17) からの文章では,英語の名詞複数形の -s が中英語期に拡大した要因として,フランス語の影響が考えられるかもしれないとのことだった.この説は,諸文献でもしばしば唱えられてきており,最近では安井・久保田 (p.43 fn) でも「複数の -s 伝播にはフランス語の複数の形の影響も,ある程度,あずかっていたかもしれない」と触れられている.

しかし,この問題について調べた Hotta (268) のなかで,私はこの説に対して強く否定的な立場を取っている.Jespersen に拠りながら,次のように議論した.

For the reasons why Old French could not be relevant, refer to Jespersen (Chapters 33). To summarise the main grounds against the hypothesis of Old French influence on the English s-plural:

1. Considering that the genitive singular -s spread earlier and faster than the nominative plural -s, French should first have influenced genitive singular forms, which is however impossible because Old French had no s-ending for the genitive singular.

2. The extension of the s-plural started before the Norman Conquest, making it unnecessary to propose French influence.

3. The fact that -s prevailed earlier in the northern dialects than in the southern is against the expectation if French influence was assumed. Such French influence would have been felt first and foremost in the South.

4. The s-ending was just one of the various plural endings available in Old French, and it was usually an accusative plural ending instead of a nominative plural.

5. In English, adjectives rarely took the s-plural after the Old French model. If French influence had been at work, not only nouns but also adjectives might have been affected.

6. The English s-ending was usually preceded by a vowel typically spelled e, while in Old French such a vowel spelling never occurred. We might note that the forms -es and -s were kept distinct well into Late Middle English.

なお,重要な先行研究である Roedler も,中英語期における -s 複数の拡大に関連して,(フランス語を念頭に置きながら)言語外的な影響の可能性を "überflüssig" と切って捨てている.フランス語影響説にはほとんど妥当性がない.

関連して,「#946. 名詞複数形の歴史の概要」 ([2011-11-29-1]),「#1250. 中英語はクレオール語か? (3)」 ([2012-09-28-1]) も参照.

・ Denison, David and Richard Hogg. "Overview." Chapter 1 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 1--42.

・ 安井 稔・久保田 正人 『知っておきたい英語の歴史』 開拓社,2014年.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Jespersen, Otto. Chapters on English. London: George Allen, 1918. Rpt. of Progress in Language.

・ Roedler, Eduard. "Die Ausbreitung des 's'-Plurals im Englischen." Vol. 1. PhD thesis, Christian-Albrechts University, 1911; Vol. 2. Anglia 40 (1916): 420--502.

2015-09-25 Fri

■ #2342. 学問名につく -ic と -ics [plural][greek][latin][french][loan_word][suffix][renaissance]

学問名には,acoustics, aesthetics, bionomics, conics, dynamics, economics, electronics, ethics, genetics, linguistics, mathematics, metaphysics, optics, phonetics, physics, politics, statics, statistics, tectonics のように接尾辞 -ics のつくものが圧倒的に多いが,-ic で終わる arithmetic, logic, magic, music, rhetoric のような例も少数ある.近年,dialectic(s), dogmatic(s), ethic(s), metaphysic(s), physic(s), static(s) など,従来の -ics に対して,ドイツ語やフランス語の用法に影響されて -ic を用いる書き手も出てきており,ややこしい.

-ic と -ics の違いは,端的にいえば形容詞から転換した名詞の単数形と複数形の違いである.「?に関する」を意味する形容詞を名詞化して「?に関すること」とし,場合によってはさらに複数形にして「?に関する事々」として,全体として当該の知識や学問を表わすという語源だ.しかし,実際上,単数と複数のあいだに意味的な区別がつけられているわけでもないので,混乱を招きやすい.

-ic と -ics のいずれかを取るかという問題は,意味というよりは,形態の歴史に照らして考える必要がある.その淵源であるギリシア語まで遡ってみよう.ギリシア語では,学問名は technē, theōria, philosophia など女性名詞で表わされるのが普通であり,形容詞接尾辞 -ikos に由来する学問名もその女性形 -ikē を伴って表わされた.ēthikē, mousikē, optikē, rētorikē の如くである.

一方,-ikos の中性複数形 -ika は「?に関する事々」ほどの原義をもち,冠詞を伴って論文の題名として用いられることがあった (ex. ta politikē) .論文の題名は,そのまま学問名へと意味的な発展を遂げることがあったため,この中性複数形の -ika と先の女性単数形 -ikē はときに学問名を表わす同義となった (ex. physikē / physika, taktikē / taktika) .

これらの語がラテン語へ借用されたとき,さらなる混同が生じた.ギリシア語の -ika と -ikē は,ラテン語では同形の -ica として借用されたのである.中世ラテン語では,本来的にこれらの語が単数形に由来するのか複数形に由来するのか,区別がつかなくなった.後のロマンス諸語やドイツ語では,これらは一貫して単数(女性)形に由来するものと解釈され,現在に至る.

英語では,1500年以前の借用語に関しては,単数形と解釈され,フランス語に倣う形で arsmetike, economique, ethyque, logike, magike, mathematique, mechanique, musike, retorique などと綴られた.しかし,15世紀から,ギリシア語の中性複数形に遡るという解釈に基づき,その英語のなぞりとして etiques などの形が現われる.16世紀後半からは,ギリシア語でもたどった過程,すなわち論文名を経由して学問名へと発展する過程が,英語でも繰り返され,1600年以降は,-ics が学問名を表わす一般的な接尾辞として定着していく.-ics の学問名は,形態上は複数形をとるが,現代英語では統語・意味上では単数扱いとなっている.

大雑把にいえば,英語にとって古い学問は -ic,新しい学問は -ics という分布を示すことになるが,その境目が16世紀辺りという点が興味深い.これも,古典語への憧憬に特徴づけられた英国ルネサンスの言語的反映かもしれない.

2015-03-02 Mon

■ #2135. nowadays [genitive][plural][adverb][etymology][plural][semantic_change]

標題は過去と対比して「最近,近頃」を表す日常的な語だが,形態と意味を有意義に理解するためには,その成り立ちを知る必要がある.一見するところ now + a + days という語形成にみえるが,なぜこれが「最近,近頃」を意味するのだろうか.

起源を尋ねると,now は予想通り副詞の now で間違いないが,a は不定冠詞ではなく前置詞 on の弱形に,days は複数形ではなく単数属格形に由来する (cf. 「#81. once や twice の -ce とは何か」 ([2009-07-18-1])) .単数属格形に由来する days は,古英語からみられる古い表現であり,現在でも nights (夜中に)と対比して用いられるように,単独で副詞的に「日中に」 (in the daytime) の意で用いられてきた.単独で副詞的に用いられるのであれば前置詞 on (> a) の支えは必要ないはずだが,「#723. be nihtes」 ([2011-04-20-1]) でみたように,総合的な語法と分析的な語法が混合した "on days" に相当する表現も生じた.これら全体が合わさった "now on days" に相当する表現がイディオムとして頻繁に用いられるようになると,発音や綴字の上で nowadays が複合的に1語として認識されるようになったものと思われる.OED によると,†now on days や nowadays, また †adays,さらに単数属格語尾を伴わない nowaday などの関連する諸形態が14世紀末にこぞって初出している.MED より nou-a-daies (adv.) (Also nou-daies) と nou-a-day (adv.) も参照.

したがって,nowadays の -s は起源的には単数属格語尾ということになるが,現在の母語話者の直感では複数語尾とみなされているのではないだろうか.類義表現 these days からの影響なども考慮すると,その解釈が妥当のように思われる.これに関して OED は次のように述べている.

Adverbial use and adverbial phrases.

For adverbial use of an original genitive singular form, which was later probably apprehended as a plural, see DAYS adv. In prepositional phrases of the noun which occur in adverbial use, it is not always clear to what extent variants with final -s simply show the plural of the noun and how far they reflect the influence of DAYS adv. (especially in early use); compare by days at Phrases 1b(b), on days at Phrases 1d(b), ADAYS adv., NOWADAYS adv.

Beside the regular dative, an endingless dative form also occurs in Old English, especially in adverbial use; compare e.g. forms of TODAY adv.

では,単数属格形に由来する nowadays が,なぜ "these days" の意味をもつようになったのだろうか.語源に従えば本来の意味は "now in the daytime" ほどであり,adays の部分は now (今,現在)を限定して強める働きをしていた.つまり,時間の一地点としての「まさに今」を表す表現だった.ところが,「まさに今」の厳密性が使われ続けるなかで「強意逓減の法則」の餌食となり,「今を含む前後の範囲;最近,近頃」という緩い意味を発展させたものと考えられる (cf. 「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」 ([2012-01-14-1]) や「#1219. 強意語はなぜ種類が豊富か」 ([2012-08-28-1])).現在の共時的な感覚としては nowadays における days の部分は these days と同列に複数として認識されているのだろうが,両表現の通時的な発展は形態的にも意味的にも異なることに注意したい.

2015-03-02 Mon

■ #2135. nowadays [genitive][plural][adverb][etymology][plural][semantic_change]

標題は過去と対比して「最近,近頃」を表す日常的な語だが,形態と意味を有意義に理解するためには,その成り立ちを知る必要がある.一見するところ now + a + days という語形成にみえるが,なぜこれが「最近,近頃」を意味するのだろうか.

起源を尋ねると,now は予想通り副詞の now で間違いないが,a は不定冠詞ではなく前置詞 on の弱形に,days は複数形ではなく単数属格形に由来する (cf. 「#81. once や twice の -ce とは何か」 ([2009-07-18-1])) .単数属格形に由来する days は,古英語からみられる古い表現であり,現在でも nights (夜中に)と対比して用いられるように,単独で副詞的に「日中に」 (in the daytime) の意で用いられてきた.単独で副詞的に用いられるのであれば前置詞 on (> a) の支えは必要ないはずだが,「#723. be nihtes」 ([2011-04-20-1]) でみたように,総合的な語法と分析的な語法が混合した "on days" に相当する表現も生じた.これら全体が合わさった "now on days" に相当する表現がイディオムとして頻繁に用いられるようになると,発音や綴字の上で nowadays が複合的に1語として認識されるようになったものと思われる.OED によると,†now on days や nowadays, また †adays,さらに単数属格語尾を伴わない nowaday などの関連する諸形態が14世紀末にこぞって初出している.MED より nou-a-daies (adv.) (Also nou-daies) と nou-a-day (adv.) も参照.

したがって,nowadays の -s は起源的には単数属格語尾ということになるが,現在の母語話者の直感では複数語尾とみなされているのではないだろうか.類義表現 these days からの影響なども考慮すると,その解釈が妥当のように思われる.これに関して OED は次のように述べている.

Adverbial use and adverbial phrases.

For adverbial use of an original genitive singular form, which was later probably apprehended as a plural, see DAYS adv. In prepositional phrases of the noun which occur in adverbial use, it is not always clear to what extent variants with final -s simply show the plural of the noun and how far they reflect the influence of DAYS adv. (especially in early use); compare by days at Phrases 1b(b), on days at Phrases 1d(b), ADAYS adv., NOWADAYS adv.

Beside the regular dative, an endingless dative form also occurs in Old English, especially in adverbial use; compare e.g. forms of TODAY adv.

では,単数属格形に由来する nowadays が,なぜ "these days" の意味をもつようになったのだろうか.語源に従えば本来の意味は "now in the daytime" ほどであり,adays の部分は now (今,現在)を限定して強める働きをしていた.つまり,時間の一地点としての「まさに今」を表す表現だった.ところが,「まさに今」の厳密性が使われ続けるなかで「強意逓減の法則」の餌食となり,「今を含む前後の範囲;最近,近頃」という緩い意味を発展させたものと考えられる (cf. 「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」 ([2012-01-14-1]) や「#1219. 強意語はなぜ種類が豊富か」 ([2012-08-28-1])).現在の共時的な感覚としては nowadays における days の部分は these days と同列に複数として認識されているのだろうが,両表現の通時的な発展は形態的にも意味的にも異なることに注意したい.

2014-11-04 Tue

■ #2017. foot の複数はなぜ feet か (2) [plural][i-mutation][verners_law][phonetics][high_vowel_deletion][sobokunagimon]

「#157. foot の複数はなぜ feet か」 ([2009-10-01-1]) で,不規則複数形 feet の形態について,i-mutation を含む一連の音韻変化の結果として説明した.原則として同じ説明が feet に限らず他の不規則複数形 geese, lice, men, mice, teeth, women にも当てはまるが,復習すると,概略以下のような経緯だったと考えられている.

(1) ゲルマン祖語: *fōt- (sg.) / *fōt-iz- (pl.)

(2) 複数形で i-mutation が起こる: *fōt- (sg.) / *fēt-iz- (pl.)

(3) 古英語期までに *-iz が消失: fōt- (sg.) / fēt- (pl.)

しかし,この過程をより正確に理解するには,音韻変化の詳細にまで踏み込む必要がある.特に (3) の *-iz が消失するというくだりは,掘り下げる必要がある.というのは,*-iz の消失により,本来は音韻的な意義しかなかった ō と ē の対立が,形態的な役割を担うようになったからである.

語尾 *-iz の消失は,2つの音が一気に消失したのではなく,先に *z が,次に *i が消失したと考えられている.ゲルマン祖語では,foot は語幹と屈折語尾の間に母音のないことを特徴とする athematic の屈折タイプに属し,複数主格として *-iz 語尾(無強勢)を取った.末尾の *z は,印欧祖語の *s が強勢を伴わない音節の末尾で有声化した,いわゆる Verner's Law の出力である (Campbell §398.2) .この *z は,同じ弱音節の環境で後に消失した.なお,ゲルマン祖語における a-stem の男性強変化屈折における複数主格語尾は強勢をもつ *-ôs であったため,*s は失われることなく,現在に至るまで複数標示の機能を担い続けている (Campbell §571) .つまり,feet と例えば stones のたどった形態上の歴史は,複数主格語尾に強勢がなかったか,あったかの違い(究極的には,印欧祖語で属していた屈折タイプの違い)に帰せられることになる.

さて,*z が脱落すると,次は語末の *i も消失にさらされることになった.古英語以前の時期に,語末の弱音節における高母音 *i と *u は,直前に強勢のある長い音節がある環境で脱落した.いわゆる,High Vowel Deletion と呼ばれる音韻変化である.*fēti の *i はこの条件に合致していたために脱落することになった (Campbell §345) .

(3) では一言で *-iz が脱落したと述べたが,実際には条件づけられた一連の音韻変化の連鎖によって順繰りに脱落していったのである.標題のような現代英語の「素朴な疑問」に対してできる限り満足のいく回答を得るためには,どこまでも歴史を遡らなければならない.

・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.

2014-03-04 Tue

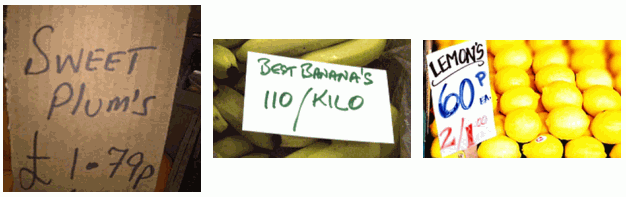

■ #1772. greengrocer's apostrophe [punctuation][plural][writing][register][apostrophe]

現代英語では,原則として複数形の s に対して書記上 apostrophe を前置することはない.ただし,例外はあり,規範的には dot your i's など文字そのものの複数形,1890's などの年代,PhD's などの略語の複数形の場合には apostrophe が付されことになっている([2010-11-30-1]の記事「#582. apostrophe」を参照).しかし,最近では,後者2つでは apostrophe を省いて 1890s や PhDs とすることが多くなってきている.かつては一般の名詞の複数形にも -'s の綴字が見られたが,現在ではほぼ死に絶えた正書法といっていいだろう.

しかし,規範から逸れた非標準的な場面で,複数形の -'s が使用されることがある.いや,むしろそこでは生き生きと使用されているのだ.これは "greengrocer's apostrophe" と言われる.Horobin (12) によれば,

. . . the apostrophe is used before a plural -s ending; so-called because it is thought to be particularly prevalent in greengrocers' signs advertising apple's, pear's, and orange's. As Keith Waterhouse notes in his book English our English (1991): 'Greengrocers, for some reason, are extremely generous with their apostrophes---banana's, tomatoe's (or tom's), orange's, etc. Perhaps these come over in crates of fruit, like exotic spiders' (p. 43).

言われてみれば,なるほど確かに八百屋の値札によく見かける表記だ.例えば,以下のように.

だが,この greengrocer's apostrophe が果たしている役割は何なのだろうか.単なる誤用という解釈もあるようだが,そればかりとは言い切れない.1つ考えられることとして,greengrocer's apostrophe は,八百屋(に限らないが)と結びつけられるものとして,「八百屋」的な使用域 (register) あるいは文体 (style) を表わしているのではないか.「八百屋」的とは何か的確に述べるのは難しいが,日常の食べ物を売る店として,形式的な社会的規範から離れた,庶民性や世俗性のようなものを体現しているのではないか.もっと一般化して言えば,標準的で規範的な表記法から逸脱することで,親しみやすさを演出しているということかもしれない.青物の値札には印刷ではなく手書きがよく似合うが,greengrocer's apostrophe は手書きの気取らなさを一層強める働きをしているとも考えられる.

もし仮に上記の文体的効果(あるいは社会言語学的効果と言ってもよい)があるのだとすれば,その効果は「#574. punctuation の4つの機能」 ([2010-11-22-1]) のいずれの機能にも該当しないものであるから,punctuation の第5の機能ということになる.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2014-02-26 Wed

■ #1766. a three-hour(s)-and-a-half flight [compound][adjective][plural][number][numeral][hyphen]

標記のような数詞と単位を含む複合形容詞においては,単位を表わす名詞は複数形を取らないのが規則とされる.a four-power agreement, a five-foot-deep river, a ten-dollar bill, a twelve-year-old boy などの如くである.

しかし,ときに複数形を取る例も散見され,a three-hours-and-a-half flight もあり得るし,a four years course もあり得る.Quirk et al. (Section 17.108) によれば,同種の表現として以下の4通りが可能である.

. . . in quantitative expressions of the following type there is possible variation . . .:

a ten day absence [singular] a ten-day absence [hyphen + singular] a ten days absence [plural] a ten days' absence [genitive plural]

同様に,「4年制課程」についても,"a four year course", "a four-year course", "a four years course", "a four years' course" のいずれもあり得ることになる.これらの変異形がいかにして生じてきたのか,使い分けの基準がありうるのかという問題は,通時的,理論的に興味深い問題だが,現段階では未調査である.

この問題と関連しうる話題として注意しておきたいのは,やはりイギリス英語において,名詞の限定形容詞用法では,その名詞が複数形としてある程度語彙化している場合に,複数形の形態のままで実現されることが多いという事実だ.例えば,Quirk et al. (Section 17.109) によると,イギリス英語限定だが,次のような例がみられるという.parks department, courses committee, examinations board, the heavy chemicals industry, Scotland Yard's Obscene Publications Squad, Chesterfield Hospitals management Committee, the British Museum Prints and Drawings Gallery, an Arts degree, soft drinks manufacturer, entertainments guide, appliances manufacturer, the Watergate tapes affair.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2013-11-13 Wed

■ #1661. 借用と code-switching の狭間 [code-switching][borrowing][plural]

言語接触に起因する現象はいくつか挙げることができるが,そのなかに借用 (borrowing) や code-switching がある.「#1627. code-switching と code-mixing」 ([2013-10-10-1]) の記事でも示唆したが,論者によってはこの2つの現象は1つの連続体の両極であるとされる.確かに,そう考えられる理由はある.例えば,A言語とB言語の code-switching において,基盤となるA言語の発話のなかにB言語から取られた単語が1つだけ用いられる場合,これを "nonce-borrowing" と呼ぶこともできそうである.そして,このような nonce-borrowing がある程度慣習化したものが "established borrowing" であり,結果として定着した語が借用語 (loanword) であると言えそうだ.このように考えると,借用と code-switching は連続体の両端だという説も説得力がある.接触言語学の第一人者である Einar Haugen も,この趣旨で code-switching を次のように定義している."the alternate use of two languages including everything from the introduction of a single, unassimilated word up to a complete sentence or more into the context of another language" (quoted from Haugen (193: 521) by Myers-Scotton (256)).

だが,その想定された連続体の真ん中辺り,借用と code-switching が互いに乗り入れるとされる付近においては,互いの特徴は自然と溶け合うのだろうか,あるいは連続体とはいえどもある程度の不連続な境界が認められるのだろうか.この問題については議論があるようだが,取っ掛かりとして Myers-Scotton (253--60) に当たってみた.

基盤のA言語にB言語から取られた単語が1つだけ用いられる場合,通常,その語はA言語で置かれるはずの統語的位置に現れるが,形態的にはA言語に特有の屈折などは取らず,裸で用いられる.また,通常その語はB言語での発音として実現される.すなわち,問題の語は基盤言語への同化の度合いが低い分,借用よりも code-switching のほうに近いということになる.一方,スワヒリ語を基盤とする英語の code-switching の実例によると,英単語がスワヒリ語の屈折を示しつつも英語風に実現されるケースがあるというので,判断が難しい.

問題となるのは,借用と code-switching の境界,あるいは同化の程度を決めるのに,音韻,形態,統語の基準のそれぞれにどの程度の重みづけを付与するのかである.Myers-Scotton (260) は必ずしも歯切れはよくないが,単体で差し挟まれる語は,どちらかというと借用よりは code-switching に近いとして,両者の区別あるいは不連続性を一応は認めている.

Let's be clear: we aren't arguing that all Embedded language single words in codeswitching data sets are bona fide instances of codeswtiching. Some singly occurring Embedded Language words could have become established borrowings. But, as we've shown above, there is good reason to treat most of these singly occurring words as codeswitched forms.

この問題と関与しそうなのが,借用元言語の形態論を反映した借用である.元言語の形態論を反映しているという意味で code-switching 的だが,音韻的,統語的には慣習化されており,借用語的であるという例だ.何を指すかは具体例を挙げれば一目瞭然だろう.現代英語における alumnus -- alumni, alga -- algae, phenomenon -- phenomena のような外来語の単複数形などである.これらは一般に借用語とみなされているが,上の議論を踏まえると,code-switching 的な特徴を部分的に残した借用語とみなしたくなる.借用と code-switching の境目はグレーではあるが,グレーであるがゆえに,外来語複数の問題に新たな洞察を与えてくれるようにも思える.

・ Myers-Scotton, Carol. Multiple Voices: An Introduction to Bilingualism. Malden, MA: Blackwell, 2006.

2013-06-17 Mon

■ #1512. fish の複数形 [plural][number][poema_morale][manuscript][inflection]

現代英語では,通常 fish の複数形は同形の fish である (ex. I saw a school of fish in the river) .特に種類が異なる魚であることを強調する場合には fishes とすることもあるが,その場合にも three kinds of fish などとすることが多い.また,イギリス英語では種類の異同にかかわらず fishes とすることはあるが,一般的には fish は単複同形と考えておいてよいだろう.あるいは,複数としての fish は集合的に用いられているものと考えてもよい.その点では,部分的に fruit や hair などとも用法が似ている.

単複同形といえば,ほかに sheep や deer (ただし規則的な複数形 deers もある)が思い浮かぶかもしれない.これらは両語とも古英語の中性強変化名詞 scēap, dēor に遡り,複数主格・対格が同形になることは古英語の形態規則に沿っている.したがって,現代英語の単複同形は古英語からの遺産として説明される.

ところが,fish の古英語形 fisc は,男性強変化名詞なので複数主格・対格形は fiscas である.これが後に fishes へと発展してゆくのだが,現代英語でより一般的な複数形 fish のほうは sheep, deer のように古英語の遺産としては説明できないことになる.つまり,複数形 fish は古英語より後の時代に生まれた革新形と考える必要がある.

実際に,複数形 fish は初期中英語で初出している.OED によると,fish を単数形と同形のまま集合的に用いる用法 (1b) は,a1300 の Cursor Mundi に初出する.

9395 (Cott.): Foghul and fiche, grett thing and small.

また,MED の fish (n.) (2b) によれば,fish の総称的あるいは質量的な名詞としての用法が挙げられており,初例は?a1200の作とされる Layamon's Brut からだ.

Lay. Brut (Clg A.9) 22000: Þer inne is feower kunnes fisc.

手元にある初期中英語の複数形データベースでは,40例までが複数語尾を伴う形態で,5例のみが単数形と同形である.いまだ -es 形が優勢だが,後の歴史のある段階で形勢が逆転することになったのだろう.7つのバージョンで伝わる Poema Morale では,D写本とM写本のみが語尾なしの形態を用いている.

T(83): He makeð þe fisses in þe sa þe fueles on þe lofte.

J(82): He makede fysses in þe sea. and fuweles in þe lufte.

E1(83): He makede fisses inne þe see. and fuȝeles inne þe lofte

E2(83): He makede fisces in ðe sé. {end} fuȝeles in ðe lufte.

D (159--60): he wrohte fis on þer sae / and foȝeles on þar lefte.

L (83): He makede fisses in þe se 7 fuȝeles in þe lifte.

M (77): He scuppeþ þe fish in þe seo, þe foȝel bi þe lefte.

以上は「#12. How many carp!」 ([2009-05-11-1]) でも取り上げた話題だが,現代英語における「不規則な」形態の多くが古英語からの遺産として説明できる一方,中英語以降の革新として説明される例も同じくらい多いということに注意したい.

2012-09-26 Wed

■ #1248. s と th の調音・音響の差 [plural][verb][inflection][suffix][phonetics][3sp]

名詞複数形の -s 語尾拡大の歴史は私の主要なテーマの1つである(拙著および[2011-11-29-1]の記事「#946. 名詞複数形の歴史の概要」を参照).とりわけ,なぜほかならぬ -s が選ばれたのかという問題にはこだわってきた.Hotta (148--49) では,いくつかの言語内的な要因を指摘したが,その1つとして,-s は他の複数形を代表する屈折語尾と比べて音声的に強固であり,失われにくいことを指摘した.

-s の音声的卓越という点について,Hickey (62) に関連する言及を見つけた.そこでは,名詞複数形の -s のみならず,動詞3単現の -th に対する -s についても議論されている.

. . . acoustic prominence can be appealed to in the history of English as well, for instance the substitution of /-θ/ by /-s/ in the third person singular or the progressive productivity of /-s/ plurals from Old English onwards and their encroaching on already established plural types --- cf. ME nasal plurals, such as eyen → eyes --- can be accounted for on the grounds of the phonetic salience of /s/ and hence its suitability as a grammatical suffix.

-s の音声的卓越は,ライバル接尾辞に対する直接的な勝因というよりは,最終的な生き残りに貢献した a conditioning factor ぐらいにとらえておくのがよいのではないかと考えるが,形態論の変化に音声的特徴が関わっている事例として注目に値する.特に [s] と [θ] の調音・音響音声学的な差異については,専門的に突っ込んだ裏取りをしたことはなかったので,Hickey (71 [fn. 5]) の次の要約はありがたい(引用中の参考文献書誌は引用者が展開したもの).

Ladefoged and Maddieson (pp. 145--72 of Ladefoged, Peter and Ian Maddieson. The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell, 1996.) suggest a division of fricatives into sibilant and non-sibilant given that with the former (/s, ʃ/ articulations in English for instance) the constriction at the alveolar ridge produces a jet of air that hits the obstacle formed by the teeth. In non-obstacle fricatives, such as /θ, ð/, the turbulence is produced at the constriction itself. Laver (pp. 260--63 of Laver, John. Principles of Phonetics. Cambridge: CUP, 1994.) discusses the auditory characteristics of fricatives as does Fry (p. 122 of Fry, Dennis Butler. The Physics of Speech. Cambridge: CUP, 1979.), who notes that the noise energy for [s] is prominent between 4000 and 8000 Hz. It is similar in frequency distribution to [θ] but has much greater energy which means it is more clearly audible (see diagrams, Fry 1979: 123). *

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Hickey, Raymond. "Salience, Stigma and Standard." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 57--72.

2012-07-09 Mon

■ #1169. 抽象名詞としての news [etymology][wycliffe][plural]

現代英語で news は抽象名詞で不可算として扱われる.数えるときには an item [a piece, a bit] of news のように用い,No news is good news. のように無冠詞でもよく使われる.

しかし,news の起源は語尾の s に示唆される通り,複数形である.形容詞 new が名詞化され,それが複数形となったのが news である.「新奇な事物」を意味する名詞としての最も早い例は,13世紀に現われる (see MED neue (n.)) .形容詞 new から派生した通常の名詞なので,不定冠詞もつけば,複数形にもなった.

しかし,この語は「数々の新しい事物」として複数形で用いられることが多かったので,複数形が無標の形式となっていったようだ.この傾向には,ラテン語やフランス語の関与も想定できるだろう.例えば,14世紀後半の Wycliffite Bible に現われる次の例文を見てみよう.

(a1382) WBible(1) (Bod 959) Ecclus.24.35: A king..þe whiche fulfilleþ as phison wisdam & as tigris in þe daiys of newis [WB(2): newe thingis].

of newis に対応するラテン語は複数属格の novorum である.ラテン語の複数主格 nova は,古仏語でも noveles と複数形で受け入れられ,英語の複数形 news の固定化にも貢献したのではないか.

「新しい事物」から「新しい情報」へと意味が拡大すると,現代的な「ニュース」となる.OED や MED によれば,この語義での初例は次のものとされる.

c1500(?a1437) ?Jas.I KQ (SeldArch B.24) st.179: Awak..I bring The newis glad.

この語義は,一般には16世紀以降に盛んとなった.また,16世紀後半からは,news が抽象的に単数で解される例が現われるようになる.OED によると,その初例は次の通り.

1566 Pasquine in Traunce 36, I hearde speak of it, when ye newes therof was brought to Pope Iulie the seconde.

その後,19世紀まで news の複数扱いと単数扱いの例が並び立つが,結果的に単数扱いの抽象名詞としての用法が確立して現代に至っている.

名詞の複数形が集合的あるいは抽象的に解され,単数扱いとなってゆく例は,学問名などに典型的に現われる.economics, mathematics, politics, statistics などは,学問名としては単数扱い,具体的な手段や結果を表わす場合には複数扱いとなる.

2012-03-08 Thu

■ #1046. 子音字の重複による複数形の表語性と表意性 [iconicity][reduplication][plural][grapheme][grammatology]

[2009-07-02-1]の記事「#65. 英語における reduplication」の最後で,pp. (= pages) のような子音字の重複 (reduplication) による特殊な複数形について触れた.書きことば限定の表現ということで,これを "graphemic reduplication" と呼んだが,他に探してみると,あまり知られていないものも含めて以下の9種が見つかった.

cc. = chapters

ff. = following pages, lines, etc.

ll. = lines

mm. = messieurs

pp. = pages

qq. = quartos or questions

ss. = sections

SS. = Saints

vv. = verbs, verses, violins, volumes

例えば pp. 100--200 のもとにあるのは,"pages 100 to 200" あるいは "page 100 to page 200" であり,ページという概念を2度想起させるので,<p> の文字を2度重ねるという発想だろう.これは,書きことばに反映された iconicity (図像性)の一種と考えられる([2009-08-18-1]の記事「#113. 言語は世界を写し出す --- iconicity」を参照).

さて,上記の表記を読み下す場合には,chapters, lines, pages などと対応する単語の複数形で発音すればよいのだろうが,ff. などは "and (the) following (pages [lines])" などと発音するのだろうか.手元の辞書では,意味は示されているが,読みは示されていない.

pp. などのようにもとの語句へ容易に展開できる場合には,その表記は略記 (abbreviation) であるとともに表語的 (logographic) であるとみなせる.しかし,ff. のようにもとの語句が必ずしも一意的に定まらない場合には,その表記は表語的というよりは表意的 (ideographic) と呼ぶほうが適切だろう.表意的な表記の特徴は,意味が最重要であり,音(読み)は付随的であるという点にあるから,対応する音(読み)は,言ってしまえばどうでもよい.文字を見て意味をとれれば,必ずしも音読する必要がないのである.[2012-03-04-1]の記事「#1042. 英語におけるの音読みと訓読み」で列挙した i.e. の類も,書きことば専用であり,読みはどうであれ意味がわかればそれでよいという点ではすぐれて表語的であった.

アルファベットは表音文字の最たるものだが (see ##422,423) ,上記のように,省略という動機づけを得て,表語的に用いられる場合もあるし,さらに表意的に用いられる場合すらあることを見た.文字史では,表意文字→表語文字→表音文字と文字体系が発展してきたと説かれるが,典型的な表音文字にあっても,表語文字や表意文字のもつ機能や価値は部分的に保たれているのである.

表語的あるいは表意的な文字体系である漢字に慣れている日本語母語話者にとって,英語の ff. のような用法は驚くに値しないだろう.「窪隆」なる漢熟語を見せられれば,「ワリュウ」とは読めなくとも,くぼんだ所ともりあがった所なのだろうなと意味は推測できるし,「堀室」を「コッシツ」と読めなくとも,地下に掘った部屋かなと想像がつく.

2011-11-29 Tue

■ #946. 名詞複数形の歴史の概要 [plural][number]

名詞複数形の発展(主として初期中英語期)を長らく研究しているのだが,入れ込みすぎているためか,かえってブログ記事として概要を書きづらい.しかし,概要くらいは書き留めておくとやはり便利なので,以下に教科書的な記述を与えておく.2つ引用を挙げるうち,先のものは簡易版要約として拙著論文 (Hotta, "Review") から,後のものは詳細版要約として Baugh and Cable のものからである.

The s-plural was fairly quickly generalised at the expense of other plural formations such as an n-ending, a vowel-ending, a zero-ending, and an i-mutation, first in the northern/eastern dialects of England in Late Old English (LOE). In the course of Early Middle English (EME), the trend was followed slowly but surely by the southern/western dialects. Although there long persisted older plural formations such as n- and vowel-endings and even unchanged forms, the s-form finally dominated the plural system by the end of ME, with the exception of a handful of "irregular plurals" that have survived to this day. (95)

In early Middle English only two methods of indicating the plural remained fairly distinctive: the -s or -es from the strong masculine declension and the -en (as in oxen) from the weak . . . . And for a time, at least in southern England, it would have been difficult to predict that the -s would become the almost universal sign of the plural that it has become. Until the thirteenth century the -en plural enjoyed great favor in the south, being often added to nouns which had not belonged to the weak declension in Old English. But in the rest of England the -s plural (and genitive singular) of the old first declension (masculine) was apparently felt to be so distinctive that it spread rapidly. Its extension took place most quickly in the north. Even in Old English many nouns originally of other declensions had gone over to this declension in the Northumbrian dialect. By 1200 -s was the standard plural ending in the north and north Midland areas; other forms were exceptional. Fifty years later it had conquered the rest of the Midlands, and in the course of the fourteenth century it had definitely been accepted all over England as the normal sign of the plural in English nouns. Its spread may have been helped by the early extension of -s throughout the plural in Anglo-Norman, but in general it may be considered as an example of the survival of the fittest in language. (160)

本当はこの記述のように簡単に説明しきれないからこそ突っ込んだ研究が成り立つのだが,概略としてはこの理解で間違いない.ただし,Baugh and Cable の引用の末尾に見られる,Anglo-Norman が英語の -s の発展に影響を与えた可能性があるという説は,今ではほぼ否定されており,私も否定されるべきと考える (Hotta, Development 154, 268 [Note 66]) .

・ Hotta, Ryuichi. "Review of The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English." Studies in Medieval English Language and Literature 25 (2010): 95--112.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

2011-07-05 Tue

■ #799. 海賊複数の <z> [plural][netspeak][suffix][corpus][z][alphabet]

複数形ウォッチャーとして,気になる複数接尾辞がある.発音は -s の場合と同様だが,綴字が <z> となる「z 複数」である.Crystal (137) が以下のように指摘していた.

New spelling conventions have emerged, such as the replacement of plural -s by -z to refer to pirated versions of software, as in warez, tunez, gamez, serialz, pornz, downloadz, and filez. (137)

それぞれ発音の差異を伴わない完全に綴字上の異形態だが,いかがわしい効果は抜群である.このいかがわしさが何に由来するのかといえば,<z> の文字自体のもつ異様さだろう.[2010-07-17-1]の記事「しぶとく生き残ってきた <z>」で取りあげたように,<z> はきわめて影の薄い文字だが,<s> の明らかに期待されるところで <z> が前景化されるとやけに目立つ.

しかし,「海賊複数」 ( plural of piracy ) とでも呼びたくなるこの <z> 接尾辞(字)の使用は,現在では NetSpeak での隠語としての使用に限定されているようだ.COCA ( Corpus of Contemporary American English ) の検索によると,warez で4例がヒットした( warez 以外の上掲の語はヒットなし).以下はそのうちの1例で,2004年の Houston Chronicle からの記事である.

CW Shredder - www.spyware info.com/merijn/ Developed by the same author as Hijack This!, CW Shredder removes a very common piece of spyware known as the Coolwebsearch Trojan. It takes advantage of a flaw in a key component of Windows - Microsoft's version of the Java Virtual Machine - to install itself via pop-ups often found on porn and illegal software (a.k.a. "warez") sites.

他に BNCweb で "*z_NN2" として検索してみると,BOYZ が多数ヒットした.ただし,これはアメリカの人気グループ Boyz II Men やアメリカ英語 Boyz n the Hood への言及によるもので,海賊複数とは趣が異なる.とはいえ,固有名や商品名(の宣伝)に非標準的な綴字を用いることは商業広告では広く見られる現象であり(例えば Heinz 社の "Heinz Buildz Kidz" ),目立たせる効果を狙っている点では共通性が感じられる.

ちなみに,Kirg(h)iz 「キルギス人」がヒットしたが,これはロシア語の綴字に準じたもので単複同形であるにすぎない(異形として Kirg(h)izes もあり).

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

2011-06-07 Tue

■ #771. 名詞の単数形と複数形の頻度 [corpus][statistics][plural][countability]

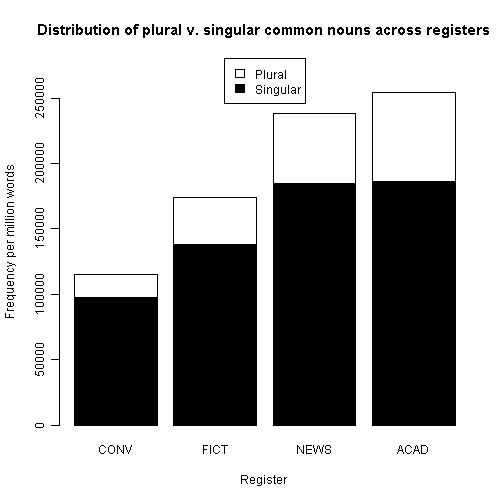

Biber et al. (Section 4.5.6 [pp. 291--22]) に,一般名詞の単数形と複数形の頻度に関する記述がある.現代英語における大雑把な分布ではあるが,LSWE Corpus の500万語サブコーパスを用いた信頼できる数値なので参考までにメモしておく.まず,各サブコーパスで100万語当たりの生起数に換算してのグラフの再現から(数値データは与えられていなかったのでグラフから概数を読み取っての再現).

(1) conversation transcription (CONV), fiction text (FICT), newspaper text (NEWS), academic text (ACAD) の4サブコーパス間の差が激しい.

- 原則として複数形をとらない不可算名詞も含めているとはいえ,すべてのサブコーパスで単数形が複数形よりも頻度が高い.

- 会話では単数形の頻度が比較的高い.

- 書き言葉では話し言葉よりも複数形の頻度が3--4倍も高い.

(2) 個々の名詞でみると,多くの名詞が単数形あるいは複数形のいずれかへの強い偏りを示す.

(3) 例えば,次の名詞は75%以上の割合で単数形をとる.ex. car, god, government, grandmother, head, house, theory.

(4) 例えば,次の名詞は75%以上の割合で複数形をとる.ex. grandchildren, parents, socks, circumstances, eyebrows, onlookers, employees, perks.

(1) に関して,単数形が圧倒的に多いこと自体はまったく不思議ではない.上述のように不可算名詞は原則として単数形しかあり得ない.また,ほとんどの可算名詞では単数形が lemma そのものであるし無標の形態でもある.ほかには,数の概念が中立化される場合,例えば hand in hand, from time to time などの慣用表現においては,単数形が用いられるのが普通である.

(2)--(4) に関して,名詞によって単数形か複数形への偏りを示すというのも驚くに当たらない.それぞれの語群を眺めれば,そこに "the communicative needs of the language user" (291) が反映されていることがはっきりと分かるだろう.名詞全体をならせば,「コミュニケーション上の必要性」が単数形に偏りそうだということも直感される.

では,会話で単数形の使用が多いというのは,どういうわけだろうか.Biber et al. (291--92) は次のように述べている.

In general, the high frequency of singular nouns in conversation probably follows from the concern of speakers with individuals: a person, a thing, an event. Writers of academic prose, on the other hand, are more preoccupied with generalizations that are valid more widely (for people, things, events, etc.). This same tendency applies not only to nouns, but also to determiners and pronouns (4.4.3.1, 4.12.1, 4.14.1, 4.15.2.1).

コーパス全体としては,複数形は一般名詞の2割程度しか占めないことになる.複数形の研究を専門とする(つまり複数形の例をなるべく多く集めなければならない)私にとっては,なかなか厳しい数値だなあ・・・.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow