2020-06-21 Sun

■ #4073. 地獄の英語史からホテルの英語史へ [hel_education][historiography]

Adams の英語史教育に関する論考を読んだ.標題は Adams (1171) の第5節のタイトル "From HEL to HOTEL" にちなむ.HEL, HOTEL とはそれぞれ "The History of English" と "History of the English Language" の頭字語で,「英語史」を指すことには変わらないが,イメージとして責め苦 (punishment) の「地獄」なのか,おもてなし (hospitality) の「ホテル」なのかという大きな違いがある.伝統的で文献学的な苦しい「英語史」から一皮むけて,21世紀的かつ関連諸分野に目配りした入りやすい「英語史」へと変貌する必要があるという主張である.

私は Adams の主張に基本的に賛同する.地獄とホテルという比喩が良いかどうかは別として,student-friendly な,言い方を換えれば,現実的な観点をもって,学ぶ意義がもっとよく分かるような英語史が是非とも必要だと考えている.Adams の論考中に,英語史の通史記述という呪縛から解き放たれてもよいのではないかという指摘が何度もみつかるが,これについては私も薄々感じていたところだった.英語史の通史が紡ぎ出してくれる物語は,確かに重要だし,おもしろくもあるので,講義などから完全に外すわけにもいかない.しかし,各学生が現代英語について抱いている問題意識を,歴史的な観点をもって自ら掘り下げていくという主体的なコミットメントを促すことも同じくらい重要ではないかと.この両方を実現できればベストだが,限られた時間やリソースのなかで達成するのは至難の業である.

本ブログの各所で,英語史という学問の意義や教え方・学び方について論じてきた.例えば以下の記事である(これを一括した記事セットからもどうぞ.)

・ 「#4021. なぜ英語史を学ぶか --- 私的回答」 ([2020-04-30-1])

・ 「#3641. 英語史のすゝめ (1) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-16-1])

・ 「#3642. 英語史のすゝめ (2) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-17-1])

・ 「#24. なぜ英語史を学ぶか」 ([2009-05-22-1])

・ 「#1199. なぜ英語史を学ぶか (2)」 ([2012-08-08-1])

・ 「#1200. なぜ英語史を学ぶか (3)」 ([2012-08-09-1])

・ 「#1367. なぜ英語史を学ぶか (4)」 ([2013-01-23-1])

・ 「#2984. なぜ英語史を学ぶか (5)」 ([2017-06-28-1])

・ 「#4019. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!」 ([2020-04-28-1])

・ 「#3922. 2019年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2020-01-22-1])

・ 「#4045. 英語に関する素朴な疑問を1385件集めました」 ([2020-05-24-1])

上のいくつかの記事でも指摘しているように,英語史は教養的で学際的な分野である.Adams (1164) もこの点を強調している.

The history of English is a naturally interdisciplinary subject, one in which many elements of a liberal education converge --- if professors and students (and administrators) keep that in mind, it can be the most significant intellectual experience of an undergraduate's career.

目下,コロナ禍でオンライン学期となっているが,この教育・学習環境の大きな変化を受け,否が応でも英語史教育・学習の意義という本質的な問題に改めて向き合わざるを得なくなっている.

・ Adams, Michael. "Resources: Teaching Perspectives." Chapter 74 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1163--78.

2019-09-26 Thu

■ #3804. 英語史のパターン [hel_education][historiography]

昨日も引用した近藤和彦(著)の新書のイギリス史に,「イギリス史のパターン」と題するセクションがある (16) .俯瞰的かつ示唆に富む文章として引用しておきたい.

氷期が終わるとともに,ブリテン諸島は海によってヨーロッパ大陸から隔てられ,グレートブリテン島とアイルランド島も分離した.だが,これは孤立の始まりではない.海は人や文化を隔てるだけでなく,結びつけもする.イギリス史はけっしてブリテン諸島だけで完結することなく,広い世界との関係において展開する.農耕・牧畜民やローマやヴァイキングをはじめとして,海の向こうからくる力強く新しい要素と,これを迎える諸島人の抵抗と受容,そして文化変容.これこそ先史時代から現代まで,何度となくくりかえすパターンであった.

こうしたことをくりかえすうちに,やがてイギリス人が外の世界へ進出し,他を支配し従属させようとする.その摩擦と収穫をはじめとして,さまざまの経験を重ねつつ,競合し共存し,それぞれに学びあい,新しい秩序が形成される.二一世紀のイギリスと世界は,そうした歴史の所産である.

この文章中の「イギリス史」を「英語史」と置き換えても,そのまま当てはまることに驚く.この文章は,ほぼそのままで「英語史のパターン」の文章として読み替えることができるのだ.鍵となる概念をつなげれば,接触・競合・混合・共存・変容・支配・従属・消失・獲得・秩序といったところだろうか.これに沿ってイギリス史も英語史も展開してきたといえる.

・ 近藤 和彦 『イギリス史10講』 岩波書店〈岩波新書〉,2013年.

2019-03-31 Sun

■ #3625. 地球史から学ぶ4つの視点 [historiography][methodology][complex_system]

時間をかけて鎌田(著)『地球の歴史』の3巻本を読み終えた.人類史,世界史,日本史などをズームアウトした巨視的な視点でとらえるビッグ・ヒストリーがはやっているが,この地球史からみると,人類の歴史なり言語の歴史なりがいかに小さな話題かがわかる(「#751. 地球46億年のあゆみのなかでの人類と言語」 ([2011-05-18-1]) を参照).ただし時間的に小さな話題ではあるが,その重要性を矮小化するわけではない.大きな視点に立つと見方が変わってくるということだ.

著者は,第3巻の「長めのあとがき」で「地球科学特有のものの考え方,視座がある」 (255) として4点を挙げている.

(1) 科学的ホーリズム (Holism)

(2) 長尺の目

(3) 歴史の不可逆性

(4) 現場主義,または「百聞は一見に如かず」

これらの点は,同じ歴史を扱う学問としての英語史にとっても示唆的である.(1) は,様々な現象が複雑に絡み合う複雑系の地球を理解するためには,その複雑な全体を1つのシステムとして理解する発想が不可欠だということだ.地球とは,生物学,数学はもとより歴史学,経済学などあらゆる学問を動員しなければ理解できない代物である,ということを述べている.

(2) について,著者は「要素還元主義で未来予測を行うと,近視眼的な結論しか出ない事が多い.それに対して何万年,何千万年というスケールで捉えることにより,長期的な予測が可能となる.『過去は未来を解く鍵』というキーフレーズの拠りどころは,こうした長尺の目にある」 (257) とコメントしている.時代を前後に大きく飛び越えた視点が大切なのだ.

(3) について,著者の言を以下に引用しよう (258) .英語史にもほぼそのまま当てはまる.

そもそも不可逆な現象を多数扱うものだから,理論の通りに進行することが少ない.言い換えれば地球科学は「例外にあふれている」という特徴を持つ.地球の歴史には思わぬ事件が多数登場するが,われわれ地球科学者は起きた現象をできるだけ正確に記述しようとする.十九世紀以来の地質学の蓄積によって,記述と体系化はかなりできるようになった.しかし,それがなぜ起きたのかという根源的な質問に答えられる場合は,実に少ない.

このような特徴ゆえに,地球科学は「例外や想定外に出会ってもうろたえない」「知的な強靱さ」 (259) を持ち合わせているという.これは嬉しい言葉だ.

(4) は,五感に近いところで研究を進めるべしという原則である.

歴史科学全般について,この4点から学べることは多い.

・ 鎌田 浩毅 『地球の歴史(上・中・下巻)』 中央公論新社〈中公新書〉,2016年.

2019-02-28 Thu

■ #3594. Oppenheimer によれば英語の起源は紀元前に遡る!? [history][germanic][anglo-saxon][historiography]

昨日の記事「#3593. アングロサクソンは本当にケルトを征服したのか?」 ([2019-02-27-1]) でみたように,Oppenheimer によると,紀元前のイングランド(とりわけ東部)に北西ヨーロッパ人の遺伝子を引き継ぐ人々が居住していた証拠があるという.一方,イングランド西部には南西ヨーロッパ人の遺伝子を引き継ぐ「ケルト系」住民がいたらしい.前者がゲルマン系の言語を話す人々だったかどうかの確証はないが,その可能性は否定できないというのが著者の立場だ.

もしその言語が英語(あるいは少なくとも英語に連なる言語)だったら,英語史はもとよりゲルマン語や印欧語の歴史記述も大きく書き換えられることになるだろう.また,ゲルマン語派の内部での英語の位置づけも,否応なしに変更を迫られるだろう.英語の起源と位置づけに関する Oppenheimer の仮説を聞いてみることにしよう (481--82) .

What about the possibility that English was spoken as some form closer to Norse or even a separate Germanic branch in one or both of these two Englands before the Anglo-Saxons arrived? I am sure this will be the most contentious aspect of my argument, but that does not deter me from suggesting it. The various academics I have quoted or cited on this issue are united on one aspect of the oldest recorded English, whether written in runes or Roman script. This is the strong, unexplained Norse influence, both culturally and linguistically, before the Vikings came on the scene. But the evidence against a Dark Ages root of English goes deeper than that. In terms of vocabulary, English is nowhere near any of the West Germanic languages it has traditionally been associated with. It actually roots closer to Scandinavian than to Beowulf, the earliest 'Old English' poem and probably written in the elite court of the Swedish Wuffing dynasty of East Anglia. One study suggests that, on this lexical evidence, English forms a fourth Germanic branch dating 'to before AD 350 and probably after 3600 BC'.

・ Oppenheimer, Stephen. The Origins of the British. 2006. London: Robinson, 2007.

2019-02-27 Wed

■ #3593. アングロサクソンは本当にケルトを一掃したのか? [history][celtic][anglo-saxon][celtic][historiography][demography][genetics]

昨日の記事「#3592. 文化の拡散を巡る migrationism と diffusionism」 ([2019-02-26-1]) の終わりで述べたように,アングロサクソンの文化や言語の定着は,伝統的にいわれるようにアングロサクソンによる移住・征服によるものだったのか (migrationism) ,あるいは大きな人口の置き換えを伴わない平和的な伝播によるものだったのか (diffusionism) という論争を取り上げよう.

伝統的な migrationism の仮説に対して,主として遺伝学の立場から異論を唱え,diffusionism を掲げた論客として Oppenheimer を紹介しよう.Oppenheimer は,5世紀のアングロサクソンの渡来によって先住のケルト人が一掃されたとする "wipe-out theory" を支持する遺伝学的な証拠はないという.むしろ,驚くべきことに,おそらく新石器時代から現代までの数千年間,ブリテン島の人口構成は,遺伝学的にみる限り,大きく変動していないという.

具体的にいえば,イングランド人の2/3は,最初に農業がもたらされるよりもずっと昔の段階で渡来した南西ヨーロッパ人の遺伝子を引き継いでいるという.一方,残りの1/3の大多数は,紀元前3000--1000年ほどの間に主にスカンディナヴィアからやってきた北西ヨーロッパ人に由来する.そして,おそらく前者がケルト系,後者がゲルマン系の文化と言語をもった人々に対応するだろうという.そして,この比率は,5世紀のアングロサクソン,8世紀のヴァイキング,11世紀のノルマンの渡来によって特に大きく変動することはなく,現代に連なっている(アングロサクソンの征服がイングランド人口にもたらした遺伝上の貢献は5%程度).

このことが意味するのは,アングロサクソンが渡来してきた5世紀はもとより,ローマ人が遠征してきた紀元前後よりも前に,場合にってはそこから3千年以上も遡った時代に,すでに「ケルトの素」と「ゲルマンの素」となる人々が,それぞれ大陸の南西部と北西部からブリテン(諸)島に入ってきていたのではないかということだ.そして,後者の話していた言語は,後の英語に発展するゲルマン系(とりわけ北ゲルマン系)の言語だったのではないかと.

この仮説を信じるならば,この島におけるケルトとゲルマンの共存の歴史は,5世紀のアングロサクソンの渡来に始まるのではなく,もっと古いということになる.5世紀のアングロサクソンの渡来は,すでに両者が共存生活に慣れていたところへ,新世代のアングロサクソンが加わった程度の出来事であり,そこに「征服」というような社会的な大変動があったわけではないということになる.

この仮説は,当然ながら英語史に関しても根本的な再考を促すことになろう.そもそも紀元前よりブリテン島の先住の言語の1つだったということになるからだ.

関連して「#2353. なぜアングロサクソン人はイングランドをかくも素早く征服し得たのか」 ([2015-10-06-1]),「#3094. 449年以前にもゲルマン人はイングランドに存在した」 ([2017-10-16-1]),「#3113. アングロサクソン人は本当にイングランドを素早く征服したのか?」 ([2017-11-04-1]) などの記事も参照.

・ Oppenheimer, Stephen. The Origins of the British. 2006. London: Robinson, 2007.

2019-01-11 Fri

■ #3546. 英語史や語源から英単語を学びたいなら,これが基本知識 [hel_education][etymology][toc][lexicology][historiography]

英語史や英語語源学が英語学習に貢献できる最大のものは,語源を利用した英単語の暗記である.ラテン系の接頭辞や接尾辞など,語源的な知識を用いて英語語彙を増やす方法は昔から試みられている.最近では『英単語の語源図鑑』が注目されているようだ.

この学習用の効果は私も疑わないが,この方向でさらにステップを目指すのであれば,ぜひ英語史概説の修得を視野に入れたい.そんなときに役立つのが,下宮ほか編の『スタンダード英語語源辞典』の付録である.語彙学習にカスタマイズされた簡易的な英語史の概説として,おおいに奨められる.pp. 611--41 という40頁ほどの(内容の割には)コンパクトな解説だが,よく書けており,これを読んでおくのとおかないのとではスタートラインが違うと思う.以下に,章節の見出しを再現し,雰囲気をつかんでもらおう.語彙の観点に立った英語史入門と理解して差支えない.

1. 英語の語源

1.1. 英語の語源を知るための予備知識

英語の歴史と同系の諸言語

1.2 歴史言語学 (historical linguistics) のキーワード

二重語

ウムラウトとアプラウト

1.3 単語の構造

派生語,複合語

混種語

1.4 音韻変化 (phonetic change)

同化

異化

音位転換

1.5 同源であるかどうかの見分け方

形が似ていて語源が異なる場合

形が異なっても同源の場合

1.6 印欧語根の例

1.7 英語・ドイツ語・フランス語の関係

ドイツ語とは文法・基本単語が共通

フランス語とは語彙が共通

2. 印欧祖語からゲルマン語へ

2.1 サンスクリットの発見と印欧祖語

比較言語学の成立

印欧語族の発見

2.2 印欧祖語と印欧語族

祖語の再建

印欧語族の系統

2.3 ゲルマン民族とゲルマン語

ゲルマン祖語

イギリス人の祖先

ゲルマン祖語の分化

2.4 印欧祖語からゲルマン語へ

グリムの法則

ヴェルナーの法則

ゲルマン語のアクセントの特徴

ゲルマン語の分化の進展

3. 英語の歴史 --- 古英語・中英語を中心にして ---

3.1 Stratford-upon-Avon について

英語の歴史の原点を見る

ブリテン島の原住民

ケルト語起源の語

ラテン語起源の語

本来の英語 --- ゲルマン起源の語 ---

3.2 英語の歴史の時代区分

3つの時代区分

古英語と中英語

古英語の時代

中英語の時代

3.3 外来語について

ラテン語からの借用

古ノルド語からの借用

フランス語からの借用

3.4 古英語ミニ解説

聖書の古英語訳

ドイツ語と似た文法上の性

名詞・形容詞・動詞の変化

屈折の実例

4. ラテン語・ギリシア語ミニマム

4.1 ヨーロッパの二大文明語

語彙の60%はギリシア・ラテン起源

4.2 ラテン語

名詞

動詞

文例

4.3 ギリシア語

豊富な変化形

名詞

動詞

用例

なお,筆者も別の観点から「語彙学習のための英語史」を試みたことがある(「#3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」」 ([2018-07-30-1]) を参照).

・ 下宮 忠雄・金子 貞雄・家村 睦夫(編) 『スタンダード英語語源辞典』 大修館,1989年.

2018-11-20 Tue

■ #3494. 英語史における書き言葉と話言葉の標準化を視覚化 [standardisation][historiography][speech][writing][world_englishes]

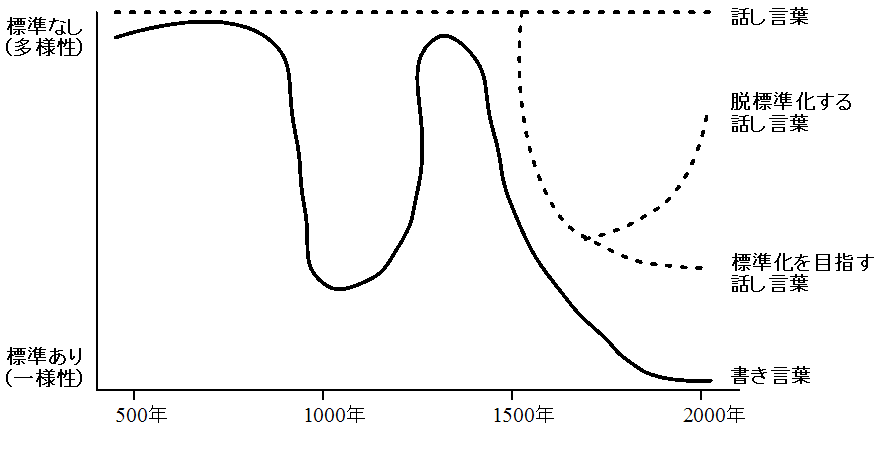

英語の書き言葉の標準化を荒っぽくグラフ化すると,「#3237. 標準化サイクル」 ([2018-03-08-1]) で示したようなものになる.今回は「#3458. 標準口語英語の確立」 ([2018-10-15-1]) に基づいて,英語の話し言葉の標準化にも注意を払いながら,両メディアにおける標準化を視覚化してみた.要は前のグラフの改訂増補版.

この図では,話し言葉の標準化の様相を点線で示してある.ちなみに,これは標準化のグラフというよりは,むしろ非標準化のグラフというべきだろう.正確にいえば,いかに標準的でないかを時間軸に沿ってプロットしたグラフといってよい.唯一の標準のない,多様性を謳歌した時代はY軸の高いところにプロットされ,唯一の標準が整備されて,一様性が確保される時代はY軸の低いところにプロットされる.

話し言葉は,英語史を通じて常に多様であった.しかし,一方で「#3458. 標準口語英語の確立」 ([2018-10-15-1]) でみたように,標準的な話し言葉を指向する動きが16世紀から現われてきたのも事実であり,これは下向きに折れて分かれていく点線で表現してみた(グラフの「標準化を目指す話し言葉」).しかし,後期近代にかけて英語が世界展開していくにつれて,この「標準的な話し言葉」すらも "World Englishes" とされる幾多の○○英語へと分化してきている事実があり,それを表現するのに,上昇する点線を派生させてみた(グラフの「脱標準化する話し言葉」).

細かくいえば,このグラフにもいろいろと細工を入れたいところだが,要するに英語の歴史が標準化 (standardisation) と脱標準化 (destandardisation) の狭間で「標準化サイクル」を繰り返してきたという点が重要である.

2018-10-02 Tue

■ #3445. 日本語史も英語史も,時空間内の無数の点をそれらしく結んでいこうとする行為 [japanese][historiography][variety][philology][writing][medium]

昨日の記事「#3444. 英語史は,英語の時空間内の無数の点をそれらしく結んでいこうとする行為」 ([2018-10-01-1]) の内容は,そのまま日本語史にも当てはまるし,さらにいえば他の多くの個別言語の歴史にも当てはまるだろう.日本語史について,清水 (4) は次のように述べている.

文献にみえる日本語がどのような日本語を反映しているのか,そのことは日本語の歴史を考える際に最も重要なことである.文献資料は幸いに古代から現代まで残っているものの,そこにはそれぞれの時代の文献に反映されている言葉の方処的な問題とその言葉の担い手の問題とがいつも絡んでいることに留意しなければならない.

方処的な問題というのは,奈良時代にあっては大和地方の言葉,平安時代以降約千年弱は京都地方の言葉,江戸時代後半以降にあっては江戸・東京の言葉というように,政治・文化の中心地に即して移動していることである.したがって,ここに中央語の歴史という言い方をするならば,その流れは地域に連続性を欠くために,連綿としたときの流れの中に中央語の歴史を扱うのはなかなか厄介である.

一方,言葉の担い手に関しても奈良?平安時代には貴族や僧侶の言葉,鎌倉時代には武士の言葉,室町時代には上層町人の言葉,江戸時代後期には下層町人の言葉が加わることとなり,ひと口に中央語といってもその内実は等質的なものではないのである.

一方,時の試練を経て長く保たれた京都の都言葉は,新興勢力の言葉によって大きく変更することはなかったのも事実である.とはいえ,上の事情は日本語史を記述する上で非常に重要な点である.

英語史でも近年では The Stories of English や Alternative Histories of English などの諸変種の歴史を盛り込んだ記述が見られるようになってきたが,一般的に英語史といえば「中央語」の歴史記述が期待されるという状況は大きく変わっていない.英語史においても「中央語」は空間的にも位相的にも連続性を欠いているということは厳然たる事実であり,銘記しておく必要があるだろう.

改めて,個別言語史は時空間内の無数の点をそれらしく結んでいこうとする行為なのである.

・ 清水 史 「第1章 日本語史概観」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.1--21頁.

2018-10-01 Mon

■ #3444. 英語史は,英語の時空間内の無数の点をそれらしく結んでいこうとする行為 [historiography][register][dialect][variety][philology][writing][medium]

英語史研究において,しばしば見過ごされるが,きわめて基本的な事実として,現存する文献資料のムラの問題がある.時代によって文献資料の量や種類に大きな差があるという事実だ.

種類の差といっても,それ自体にも様々なタイプがある.時代によって,文献が書かれている方言が異なる場合もあれば,主立った書き手たちの階級や性など,社会的属性が異なる場合もある.時代によって,媒体も発展してきたし,文章のジャンルも広がってきた.書き表される位相の種類にも,時代によって違いがみられる.

現存する文献資料の言語が,時代によって多種多様であるということは,その言語の歴史を通じての「定点観測」が難しいということである.地域方言に限定して考えても,主たる方言,すなわち「中央語」の方処は,後期古英語期ではウェストサクソンであり,初期中英語期では存在せず,後期中英語期以降はロンドンである.つまり,1つの方処に立脚して一貫した英語史を描くことはできない.

時代ごとに書き言葉の担い手も変わってきた.中世ではものを書くのは,ほぼ聖職者や王侯貴族に限られていたが,中世後期からは,より広く世俗の人々にものを書き記す機会が訪れるようになり,近現代にかけては教育の発展とともに書き言葉は庶民に開かれていった.書き言葉の担い手という側面においても,定点観測の英語史を描くことは難しい.

では,普段当たり前のように使う「英語の歴史」とは何を指すのだろうか.「英語」そのものと同じように「英語の歴史」も,かなりの程度,フィクションなのだろうと思う.英語史は,単なる英語という言語に関する事実の時系列的な記述ではなく,本来は互いに結びつけるには無理のある時空間内の無数の点を,ある程度の見栄えのする図形へと何とか結びつける営為なのではないか.ただし,ポイントはそれらの点をランダムに結ぶわけではないということだ.そこには,自然に見えるための工夫がほしい.自然に見えるということは,おそらく真実の何某かを反映しているはずだ,という希望をもちながら.

2018-09-22 Sat

■ #3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた [dutch][flemish][frisian][contact][borrowing][loan_word][historiography]

オランダ語や低地ドイツ語などの,いわゆる低地帯 (the Low Countries) の諸言語が英語に与えた影響について,従来の英語史では,記述が皮相なものにとどまっていた.念頭にあるのは主として語彙的な影響のことだが,これが過小評価されてきたことは「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1]),「#149. フラマン語と英語史」 ([2009-09-23-1]),「#2646. オランダ借用語に関する統計」 ([2016-07-25-1]) などの記事でも示唆してきた通りである.

この問題を取り上げた Chamson の論考に目がとまった.なぜ低地諸語の影響が過小評価されてきたのかについて,次のように述べている (281) .

While historical records attest to continual and intense migrations to Britain from the Low Countries over a period of roughly a thousand years, our knowledge of the linguistic consequences of this contact --- i.e. the impact of Dutch, Frisian, and the Low German dialects on English --- remains sketchy. One main reason is inherent, i.e. due [to] the similarities of the languages involved. Another is extrinsic: the nature of the contact, at once commonplace and elusive, has meant that discussions of the history of English frequently pass over this area, favoring the big players and the exotics.

まず,過小評価の背景には,英語と低地諸語が言語的に類似しているという本質的な理由があると Chamson は述べている.同じ西ゲルマン語群の低地ゲルマン諸語として,語彙,音韻,形態が似通っており,外見的には貸し借りの関係が把握しにくいという事情がある.つまり,本来語なのか借用語なのか見極めづらいのだ.

しかし,語源が見極めづらいのは,なにも英語と低地諸語に限ったことではない.英語と古ノルド語も同様だし,比較される問題として,フランス語借用語かラテン語借用語かが判明しないケースなども思い浮かぶ.だが,古ノルド語,フランス語,ラテン語は,Chamson に言わせれば,英語史上知名度の高い "the big players and the exotics" なのである.この3言語は英語(社会)に様々な形で関与しており,英語史にクライマックスを設定し,ドラマチックに仕立て上げてくれる立役者なのだ.それに対して,低地諸語はいかんせん影が薄い.

イギリスと低地帯の社会的な関係(移民,定住,交易活動)は,古英語期から近代英語期に至るまで,大雑把にいって700年から1700年までの千年間という長きにわたってずっと保たれてきたのであり,潜在的には,相互の言語的な影響もそれに従って大きかったはずである.しかし,この腐れ縁的なダラダラな関係こそが,英語史のドラマに緊張感を生み出し得ない要因なのだ.

・ Chamson, Emil. "Revisiting a Millennium of Migrations: Contextualizing Dutch/Low-German Influence on English Dialect Lexis." Contact, Variation, and Change in the History of English. Ed. Simone E. Pfenninger, Olga Timofeeva, Anne-Christine Gardner, Alpo Honkapohja, Marianne Hundt and Daniel Schreier. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2014. 281--303.

2018-08-07 Tue

■ #3389. 沖森卓也『日本語史大全』の目次 [toc][japanese][periodisation][historiography]

目次シリーズの一環として,昨年出版された包括的な日本語史概説書,沖森卓也(著)『日本語史大全』を取り上げたい.文庫でありながら教科書的という印象で,記述は淡々としている.時代別に章立てされているが,各章の内部では分野別の記述がなされており,各章の該当節を拾っていけば,分野ごとの縦の流れも押さえられるように構成されている.したがって,目次を追っていくだけで日本語史の全体像が理解できる仕組みとなっている.以下に目次を再現しよう.

ちなみに英語史概説書の目次は「#2089. Baugh and Cable の英語史概説書の目次」 ([2015-01-15-1]),「#2050. Knowles の英語史概説書の目次」 ([2014-12-07-1]),「#2038. Fennell の英語史概説書の目次」 ([2014-11-25-1]),「#2007. Gramley の英語史概説書の目次」 ([2014-10-25-1]) を参照.

はじめに

歴史を知る意義

日本語史の対象と方法

話しことばの歴史

日本語史の時代区分

分野別の記述

日本語史へのいざない

第一章 古代前期――奈良時代まで

1 総説――古代語が確立する

古代前期とその言語

「万葉仮名文書」に口語の一端を見る

2 文字表記――日本語が漢字で書かれる

漢字の伝来

稲荷山古墳鉄剣銘

万葉仮名

漢字の音

字音の構造

音仮名の用法

訓の成立

訓と和化漢文

仮名文の原形

3 音韻――区別される音節の数が多い

上代特殊仮名遣

母音と子音

母音調和

頭音法則

母音交替

イ段乙類音とエ段音

連濁

音節構造とアクセント

4 語彙――固有語が用いられる

和語とは固有語か

和語と音節数

代名詞の語彙

動詞の語構成

形容詞の語構成

漢語

待遇表現の語彙

雅俗・男女差

方言

忌詞

5 文法――古代語法が形成される

動詞の活用

活用タイプの所属語

動詞活用の起源

命令形の由来

未然形と連用形の機能

連用形の由来

未然形の由来

終止形の由来

連体形の由来

連体形と已然形の類似点

已然形の用法

已然形の由来

上一段活用の由来

形容詞の活用

形容詞の活用の由来

ク語法

ミ語法

態の助動詞

推量の助動詞

過去・完了・継続の助動詞

断定・否定の助動詞

尊敬の助動詞

格助詞

接続助詞

副助詞

係助詞

終助詞

間投助詞

第二章 古代後期――平安時代

1 総説――古代語が完成する

古代後期とその言語

漢文と仮名文

『源氏物語』に古典語を見る

階級と地域

2 文字表記――仮名が成立する

漢文の訓読

訓点の方法

片仮名の成立

草仮名

平仮名の成立

仮名の起源

句読点と濁点

3 音韻――音節が複雑に発達する

上代特殊仮名遣の崩壊

母音と子音

音韻の混同

「あめつち」と「たゐに」

いろは歌

五十音図

漢字音

声点とアクセント

名詞のアクセント

動詞のアクセント

形容詞その他のアクセント

4 語彙――漢語の使用が漸増する

代名詞の語彙

多彩な形容動詞語彙

和語と漢語

漢語の日本語化

混種語

和文語と漢文訓読語

待遇表現の語彙

丁寧語の発生

漢和字書の誕生

5 文法――古典文法が完成する

動詞の活用

形容詞・形容動詞の活用

音便

音便発生の理由

態の助動詞

推量の助動詞

その他の助動詞

格助詞

接続助詞

副助詞・係助詞

終助詞

間投助詞

第三章 中世前期――院政鎌倉時代

1 総説――古代語が瓦解する

中世前期とその言語

口語の変化に着目する

『徒然草』に当時の口語を垣間見る

2 文字表記――仮名の使用が促される

東鑑体

真名本が生まれる

漢字の字体と書風

仮名で和語を書く

仮名使用の広がり

片仮名の使用者層

片仮名の字体

促音・撥音の表記

定家仮名遣

3 音韻――音韻が整理されていく

イとヰ,エとヱ

直音と拗音

鼻濁音

連濁と連声

開合

促音と撥音

漢字音の日本語化

東国方言の音韻

4 語彙――漢語が一般化する

代名詞の語彙

和語と漢語

和漢の混淆

唐音とその漢語

武家詞

待遇表現の語彙

国語辞典の出現

5 文法――古代語法が衰退する

連体形の終止法

係り結びの消滅

二段活用の一段化

ラ変活用の消滅

形容詞活用の一本化

連体形活用語尾「る」の脱落

形容動詞の活用

接続詞

態の助動詞

「しむ」をめぐる混乱

推量の助動詞

過去・完了の助動詞

断定・否定の助動詞

願望・希望の助動詞

格助詞

接続助詞

副助詞

係助詞

終助詞・間投助詞

第四章 中世後期――室町時代

1 総説――近代語が胎動する

中世後期とその言語

外国語との交流

『天草本伊曽保物語』に口語の全容を見る

2 文字表記――文字の使用が広がる

キリシタン資料のローマ字つづり

印刷技術のもう一つの伝来

漢字

仮名

濁点・半濁点

3 音韻――現代語の発音に近づく

母音

子音

四つ仮名

連濁と連声

漢字音

4 語彙――外来語が登場する

代名詞の語彙

副詞の語彙

感動詞の語彙

現代語と異なる語形

漢語

ポルトガル語からの外来語

女房詞と武家詞

待遇表現の語彙

尊敬語

謙譲語

丁寧語

5 文法――近代語法が芽生える

二段活用の一段化の進行

動詞活用のヤ行化

動詞の命令形

可能動詞

テ形の発達

授受表現

形容詞

形容動詞

音便

形式名詞の「の」

態の助動詞

推量の助動詞

過去の助動詞とアスペクト

断定の助動詞

その他の助動詞

格助詞

接続助詞

副助詞・係助詞

終助詞・間投助詞

複合辞の増加

第五章 近世――江戸時代

1 総説――近代語が発達する

近世とその言語

上方語と江戸語

『浮世風呂』に江戸語の位相差を見る

2 文字表記――文字が庶民に普及する

文字の学習

近世の文体

漢字と仮名

契沖仮名遣

濁点・半濁点と句読点

3 音韻――現代語の音韻が確立する

母音

子音

合拗音の消滅

開合と四つの仮名の混同

江戸語の音韻的特色

4 語彙――漢語で訳語が造られる

代名詞の語彙

感動詞の語彙

階層によって異なる使用語彙

尊敬語

丁寧語

あそばせ詞

謙譲語ほか

女性語の発展

漢語の尊重

漢語による翻訳語

オランダ語からの外来語

5 文法――近代語法が整備される

動詞の活用

可能動詞

形容動詞

推量の助動詞

断定の助動詞

否定の助動詞

態の助動詞とアスペクト

格助詞

順接の接続助詞

逆接の接続助詞

その他の接続助詞

副助詞

終助詞

間投助詞

複合辞の発達

第六章 近代――明治時代

1 総説――共通語が普及する

近代とその言語

『あひゞき』に口語体の創出を見る

2 文字表記――文字施策が浸透する

漢字と訓

言文一致体

出版の大衆化

漢字の廃止論と制限論

国語施策と漢字制限

当用漢字と常用漢字

外来語の表記

ヘボン式と日本式のローマ字つづり

戦後のローマ字つづり

3 音韻――外来語が影響を与える

現代日本語の音韻

外来語の音韻

二拍名詞のアクセント

アクセントの型の対応

方言アクセントの系譜

三拍名詞のアクセント

東京アクセントの形成

4 語彙――漢語・外来語が急増する

新漢語の出現

『浮雲』の漢語

漢語の増加

『浮雲』の外来語

外来語の急増

現代語の語種

待遇表現の語彙

5 文法――現代語法が展開する

動詞の活用

形容詞・形容動詞

ラ抜きことば

助動詞

格助詞

接続助詞

副助詞

終助詞・間投助詞

東京語の文末表現

????????????

参考文献

索引

・ 沖森 卓也 『日本語全史』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2017年.

2018-07-20 Fri

■ #3371. 初期近代英語の社会変化は英語の語彙と文法にどのような影響を及ぼしたか? [emode][renaissance][printing][speed_of_change][lexicology][grammar][reading][historiography]

近代英語期の始まる16世紀には,その後の英語の歴史に影響を与える数々の社会変化が生じた.「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1]) で紹介したとおり,Baugh and Cable (§156)は以下の5点を挙げている.

1. the printing press

2. the rapid spread of popular education

3. the increased communication and means of communication

4. the growth of specialized knowledge

5. the emergence of various forms of self-consciousness about language

これらの要因は,しばしば相重なって,英語の文法と語彙に間接的ながらも遠大な影響を及ぼすことになった.Baugh and Cable (§157, pp. 200--01) によれば,この影響力は急進的でもあり,同時に保守的でもあったという.どういうことかといえば,語彙については急進的であり,文法については保守的であったということだ.

A radical force is defined as anything that promotes change in language; conservative forces tend to preserve the existing status. Now it is obvious that the printing press, the reading habit, the advances of learning and science, and all forms of communication are favorable to the spread of ideas and stimulating to the growth of the vocabulary, while these same agencies, together with social consciousness . . . work actively toward the promotion and maintenance of a standard, especially in grammar and usage. . . . We shall accordingly be prepared to find that in modern times, changes in grammar have been relatively slight and changes in vocabulary extensive. This is just the reverse of what was true in the Middle English period. Then the changes in grammar were revolutionary, but, apart from the special effects of the Norman Conquest, those in vocabulary were not so great.

なるほど,近代的な社会条件は,開かれた部門である語彙に対しては,むしろ増加を促すものだろうし,閉じた部門である文法に対しては規範的な圧力を加える方向に作用するだろう(「近代的な」を「現代的な」と読み替えてもそのまま当てはまりそうなので,私たちには分かりやすい).

この引用でおもしろいのは,最後に近代英語期を中英語期と対比しているところだ.中英語では,上記のような諸条件がなかったために,むしろ語彙に関して保守的であり,文法に関して急進的だったと述べられている.「ノルマン征服によるフランス語の特別な影響を除いては」というところが鋭い.中英語の語彙事情としては,すぐにフランス語からの大量の借用語が思い浮かび,決して「保守的」とはいえないはずだが,それはあまりに特殊な事情であるとして脇に置いておけば,確かに上記の観察はおよそ当たっているように思われる.Baugh and Cable は,具体的・個別的な歴史記述・分析に定評があるが,ところどろこに今回のように説明の一般化を試みるケースもあり,何度読んでも発見がある.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2018-03-08 Thu

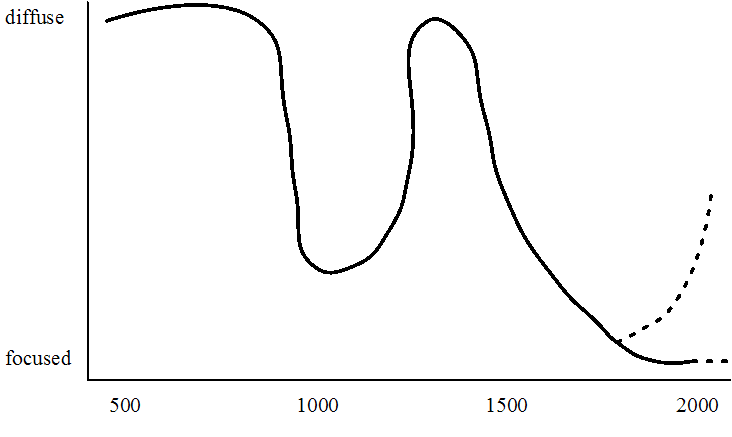

■ #3237. 標準化サイクル [terminology][standardisation][historiography]

ある言語が歴史的に標準化と非標準化を繰り返す現象を,標準化サイクル (standardisation cycle) と呼ぶ.「#3207. 標準英語と言語の標準化に関するいくつかの術語」 ([2018-02-06-1]) で紹介した術語を用いれば,言語(共同体)は focused と diffuse の両極を行ったり来たりするということになる.

Swann et al. の社会言語学辞典によると,次のようにある.

standardisation cycle According to Greenberg (1986) and Ferguson (1988), a regular historical process by which an originally relatively uniform language splits into several dialects; then at a later stage a common, uniform standard is established on the basis of these dialects. Finally, this variety will again split into regional and social varieties and the cycle will start again.

確かに,この観点から英語史を振り返ると,振幅や周波数の変異こそあれ,focused と diffuse の間を行き来している波を認めることができる.「#3231. 標準語に軸足をおいた Blake の英語史時代区分」 ([2018-03-02-1]) の7区分を粗略にグラフ化すると,次のようになるのではないか.

1000年前後にある谷は,英語史上最初の標準語 Late West Saxon の確立を指す.ただし,確立とはいっても完全なる "focused" の状態には到達しておらず,ある程度の変異を許容する緩い標準である.その後,再び中英語の "diffuse" な状態へ回帰するが,15世紀頃からゆっくりと現代の標準語につらなる潮流が始まっている.この英語史上2度目の標準化は,1度目よりも "focused" の程度が著しく,ほぼ "fixed" というべきものであることに注意したい.しかし,一方で後期近代以降,英語が分裂・拡散しているのも事実であり,それもグラフに描き込むのであれば,破線のようになるかもしれない.とすれば,focused から diffuse へのサイクルが再び始動しているように見えてくる.

・ Swann, Joan, Ana Deumert, Theresa Lillis, and Rajend Mesthrie, eds. A Dictionary of Sociolinguistics. Tuscaloosa: U of Alabama P, 2004.

・ Greenberg, J. H. "Were There Egyptian Koines?" The Fergusonian Impact. Vol. 1. Ed. A. Fishman, A. Tabouret-Kellter, M. Clyne, B. Krishnamurti and M. Abdulaziz. Berlin and New York: Academic P, 1986.

・ Ferguson, C. A. "Standardization as a Form of Language Spread." Language Spread and Language Policy: Issues, Implications, and Case Studies. Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics, 1987. Ed. P. Lowenberg. Washington, DC: Georgetown UP, 1988.

・ Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.

2018-03-04 Sun

■ #3233. 英語自由化と英語相対化の19世紀 [standardisation][romanticism][history_of_linguistics][prescriptivism][historiography][wordsworth][coleridge]

「#3231. 標準語に軸足をおいた Blake の英語史時代区分」 ([2018-03-02-1]) の記事で取りあげた,Blake による英語史区分の第6期(1798年?1914年)について考える.ロマン主義の起こりと第1次世界大戦に挟まれたこの時期は,標準英語を念頭においた英語史の観点からは,諸変種や方言的多様性が意識された時代といえる.19世紀が近づくと,18世紀の特徴だった堅苦しい規範主義の縛りからある程度解放されるようになり,自然にして自発的な言葉遣いが尊重され,非標準変種が見直される契機が生じた.英語自由化・英語相対化の思想が発現したといってよいだろう.新時代の到来を告げる狼煙が,象徴的に,Wordsworth and Coleridge による Lyrical Ballads (1798) の出版だった.Blake (13) 曰く,

This collection of poetry [= the Lyrical Ballads] attacked the idea of a prescriptive language for poetry and raised the concept that it should deal with 'the real language of men'. It was inspired in part by the French Revolution of 1789, which had called into question the very bases of the old order and its assumptions of regulation and conformity. This attitude gradually spilled over into language as well, for there seemed to be a profound attack on the nature of authority and the assumption that those at the top could dictate what was right and acceptable to the rest of society. While such attitudes did not change overnight, we can accept that there was a new spirit abroad which provides us with a convenient boundary in 1798.

この1798年に始まり,第1次世界大戦の勃発した1914年までの時期は,長い19世紀と表現してもよいだろう.Blake によれば,この時代は,言語的にみて (1) 多様性と非標準変種の尊重,(2) 歴史的研究の興隆,という2点に特徴づけられる時代だという.それぞれの部分を引用しよう.

Firstly, the previous age had been concerned with regulating language and discovering the principles which underlined a language on the assumption that all languages followed the same structure. The nineteenth century was interested in the diversity of languages and varieties of language. The growth of the empire promoted interest in a whole range of languages other than the classical languages which had hitherto been the model for all linguistic structure. And scholars in England began to record the various regional dialects found in the United Kingdom. Whereas before these dialects may have been considered provincial and little more than barbarous, their use in poetry and the novel and the collections and studies based on these forms gradually meant that they were seen as real means of communication, even if they were not as socially acceptable as the standard. The respect for non-standard varieties increased, though this was a gradual process which even today has not made these dialects socially acceptable. One problem that such varieties faced, and still face, is that they do not usually exist in a regulated written form and thus may be regarded as inferior.

Secondly, the nineteenth century saw an enormous growth in the historical study of language. Many of the changes in English and its ancestors which will be outlined in the book were discovered in the nineteenth century. The development of the concept of a family tree for languages and the recognition that English was a Germanic language which belonged to the Proto-Indo-European family of languages (also known simply as Indo-European) were among the advances made at this time. Not unnaturally this put English and the classical languages into a different perspective. Their nature was not different from that of other languages, and English dialects could be regarded as closely related to standard English in origin and development; they had simply not been chosen to form the standard.

一言でいえば,標準英語を,そして英語そのものを,相対化して捉える視点が生み出された時期といえるだろう.ただし,それによって絶対的な視点が崩れたわけではなく,あくまで相対的な視点も並び立つようになったということである.絶対的な視点は,21世紀の今でも十分に生きているのだ.

・ Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.

2018-03-02 Fri

■ #3231. 標準語に軸足をおいた Blake の英語史時代区分 [standardisation][periodisation][historiography][chancery_standard][prescriptive_grammar][prescriptivism][romanticism]

Blake の英語史書は,英語の標準化 (standardisation) と標準英語の形成という問題に焦点を合わせた優れた英語史概説である.とりわけ注目すべきは,従来のものとは大きく異なる英語史の時代区分法 (periodisation) である.英語史の研究史において,これまでも様々な時代区分が提案されてきたが,Blake のそれは一貫して標準語に軸足をおく社会言語学的な観点からの提案であり,目が覚めるような新鮮さがある (Blake, Chapter 1) .7期に分けている.以下に,コメントともに記そう.

(1) アルフレッド大王以前の時代 (?9世紀後半):標準的な変種が存在せず,様々な変種が並立していた時代

(2) 9世紀後半?1250年:ウェストサクソン方言の書き言葉標準が影響力をもった時代

(3) 1250年?1400年:標準語という概念がない時代;標準語のある時代に挟まれた "the Interregnum"

(4) 1400年?1660年:標準語の書き言葉(とりわけ綴字と語彙のレベルにおいて)が確立していく時代

(5) 1660年?1798年:標準語の統制の時代

(6) 1798年?1914年:諸変種や方言的多様性が意識された時代

(7) 1914年?:英語の分裂と不確かさに特徴づけられる時代

(1) アルフレッド大王以前の時代 (?9世紀後半) は,英語が英語として1つの単位として見られていたというよりも,英語の諸変種が肩を並べる集合体と見られていた時代である.したがって,1つの標準語という発想は存在しない.

(2) アルフレッド大王の時代以降,とりわけ10--11世紀にかけてウェストサクソン方言が古英語の書き言葉の標準語としての地位を得た.1066年のノルマン征服は確かに英語の社会的地位をおとしめたが,ウェストサクソン標準語は英語世界の片隅で細々と生き続け,1250年頃まで影響力を残した.少なくとも,それを模して英語を書こうとする書き手たちは存在していた.英語史上,初めて標準語が成立した時代として重要である.

(3) 初めての標準語が影響力を失い,次なる標準語が現われるまでの空位期間 (the Interregnum) .諸変種が林立し,1つの標準語がない時代.

(4) 英語史上2度目の書き言葉の標準語が現われ,定着していく時代.15世紀前半の Chancery Standard が母体(の一部)であると考えられる.しかし,いまだ制定や統制という発想は稀薄である.

(5) いわゆる規範主義の時代.辞書や文法書が多く著わされ,標準語の統制が目指された時代.区切り年代は,王政復古 (Restoration) の1660年と,ロマン主義の先駆けとなる Wordsworth and Coleridge による Lyrical Ballads が出版された1798年.いずれも象徴的な年代ではあるが,確かに間に挟まれた時代は「統制」「抑制」「束縛」といったキーワードが似合う時代である.

(6) Lyrical Ballads から第1次世界大戦 (1914) までの時代.前代の縛りつけからある程度自由になり,諸変種への関心が高まり,標準語を相対化して見るようになった時代.一方,前代からの規範主義がいまだ幅を利かせていたのも事実.

(7) 第1次世界大戦から現在までの時代.英語が世界化しながら分裂し,先行き不透明な状況,"fragmentation and uncertainty" (Blake 15) に特徴づけられる時代.

伝統的な「古英語」「中英語」「近代英語」の区分をさらりと乗り越えていく視点が心地よい.

・ Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.

2017-12-19 Tue

■ #3158. 19世紀後半に始まった英語史記述の伝統 [history_of_linguistics][historiography][linguistic_ideology]

イギリスにおける英語史記述の伝統は,19世紀後半に始まったといってよい.対象が英語という言語であるとしても,歴史の記述である以上,その時代のイデオロギーを反映せずにはいられない.19世紀後半の言語観は,標準英語を理想的な変種として称揚し,地域方言を含めた非標準変種はあたかも存在しないかのように扱うというものだった.昨今の variationist な英語史観からみると「政治的に公正でない」偏った立場のように見えるが,名立たる先達の英語(史)学者が公然とそのような立場を取っていたのである.Knowles (142--43) が,この状況について述べている.

In the course of the second half of the nineteenth century, the story of English gradually emerged in its modern form . . . . The study of words was fitted into a familiar account of English history identifying the different events that had led to the enlargement of the vocabulary; the coming of the Saxons, and the Danish and Norman invasions. Caxton could be seen as the harbinger of the new age that dawned at the end of the Middle Ages. A particular interest was taken in the sixteenth century, the growth of the vocabulary at this time being interpreted as an expression of the Renaissance. From an Anglican point of view, the Reformation was a major advance which led to Elizabethan English.

The belief in progress can give the impression that the language has marched onward and upward, while suffering setbacks on the way. Thus West Germanic leads on to late West Saxon, which in turn leads to Elizabethan English, and eventually modern Standard English. The emphasis on literary texts led to an interpretation of major literary figures as creators of the language, with the result that the Beowulf poet, Chaucer, Shakespeare and Milton were taken to illustrate the rise of the language . . . .

As the understanding of language broadened at the end of the nineteenth century, the 'internal' history branched out to cover the attributes of words, including spelling and pronunciation, semantic change and (to a limited extent) their changing grammatical behaviour. This 'internal' history has preserved some older beliefs about language change, including the ambivalence towards dialects. Although the relationship between dialects and Standard English has long been perfectly well understood, and this is made clear in explicit descriptions, conventional accounts of change in English pronunciation, grammar and vocabulary have never quite fitted the known 'external' history. Changes are given precise dates, as though they took place everywhere at about the same time in a standard language. In fact, there are changes usually ascribed to the Anglo-Saxon period which have still not taken place in the rural dialects of Cumbria. This approach to change is consistent with an older story, according to which (standard) Saxon collapsed after the Norman conquest, not to be reestablished until the end of the Middle Ages. Some scholars . . . have even sought to establish a historical link between the old and new kinds of Standard English.

19世紀後半からなされた英語史記述は,標準英語の確立を輝かしいゴールとして掲げた一種のホイッグ史観の産物といってよいだろう.先に述べたように,昨今は variationist な英語史観が広がってきたとはいえ,古英語(以前)から現代英語までの(そして未来の英語を見据える)英語史を記述するあたっての大局的な視点として,標準英語を中心におく伝統的な史観がどれだけ本当に薄まってきているかは疑問である.21世紀の新鮮さを目指す英語史にも,それは死に絶えていないどころか,いまなお色濃く残っているのではないか.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

2017-08-09 Wed

■ #3026. 歴史における How と Why [historiography][history][causation][language_change][methodology][prediction_of_language_change]

歴史言語学は言語変化を扱う分野だが,なぜ言語は変化するのかという原因 (causation) を探究するという営みについては様々な立場がある.本ブログでも言語変化 (language_change) の「原因」「要因」「駆動力」を様々に論じてきたが,「なぜ」に対する答えはそもそも存在するのだろうかという疑念が常につきまとっている.仮に与えられた答えらしきものは,言語変化の「なぜ」 (Why?) に対する答えではなく,「どのように」 (How?) に対する答えにすぎないのではないか,と.言語変化の How と Why については,「#2123. 言語変化の切り口」 ([2015-02-18-1]) と「#2255. 言語変化の原因を追究する価値について」 ([2015-06-30-1]) で別々の問いであるかのように扱ってきたが,この2つの問いはどのような関係にあるのだろうか.

連日参照している Harari (265--66) は,歴史学の立場からこの問題を論じており,Why に対する How の重要性を説いている.

What is the difference between describing 'how' and explaining 'why'? To describe 'how' means to reconstruct the series of specific events that led from one point to another. To explain 'why' means to find causal connections that account for the occurrence of this particular series of events to the exclusion of all others.

Some scholars do indeed provide deterministic explanations of events such as the rise of Christianity. They attempt to reduce human history to the workings of biological, ecological or economic forces. They argue that there was something about the geography, genetics or economy of the Roman Mediterranean that made the rise of a monotheist religion inevitable. Yet most historians tend to be sceptical of such deterministic theories. This is one of the distinguishing marks of history as an academic discipline --- the better you know a particular historical period, the harder it becomes to explain why things happened one way and not another. Those who have only a superficial knowledge of a certain period tend to focus only on the possibility that was eventually realised. They offer a just-so story to explain with hindsight why that outcome was inevitable. Those more deeply informed about the period are much more cognisant of the roads not taken.

では,歴史の Why ではなく How に踏みとどまざるを得ない歴史学とは何のためにあるのか.Harari (48) は解放感のある次のような言葉で言い切る.

So why study history? Unlike physics or economics, history is not a means for making accurate predictions. We study history not to know the future but to widen our horizons, to understand that our present situation is neither natural nor inevitable, and that we consequently have many more possibilities before us than we imagine. For example, studying how Europeans came to dominate Africans enables us to realise that there is nothing natural or inevitable about the racial hierarchy, and that the world might well be arranged differently.

未来予測が歴史学の目的ではない.同じように,言語変化を扱う歴史言語学も,言語の未来予測を目的としていない.

言語の予測可能性については,「#843. 言語変化の予言の根拠」 ([2011-08-18-1]),「#844. 言語変化を予想することは危険か否か」 ([2011-08-19-1]),「#1019. 言語変化の予測について再考」 ([2012-02-10-1]),「#2154. 言語変化の予測不可能性」 ([2015-03-21-1]),「#2273. 言語変化の予測可能性について再々考」 ([2015-07-18-1]) をはじめとする (prediction_of_language_change) の記事を参照されたい.

・ Harari, Yuval Noah. Sapiens: A Brief History of Humankind. 2011. London: Harvill Secker, 2014.

2017-08-07 Mon

■ #3024. 「帝国のサイクル」と英語の未来 [future_of_english][linguistic_imperialism][historiography]

Harari は Sapiens (邦題『サピエンス全史』)のなかで「帝国のサイクル」 ("The Imperial Cycle") を提案している (226--27) .それは以下の6段階からなる.

1. A small group establishes a big empire.

2. An imperial culture is forged.

3. The imperial culture is adopted by the subject peoples

4. The subject peoples demand equal status in the name of common imperial values

5. The empire's founders lose their dominance

6. The imperial culture continues to flourish and develop

このサイクルが,ローマ,イスラム世界,ヨーロッパの帝国主義において繰り返し現われたという.また,ヨーロッパの帝国主義にみられる同サイクルは,現在,第4段階辺りにたどり着いているらしい.Harari (225) 曰く,

During the twentieth century, local groups that had adopted Western values claimed equality with their European conquerors in the name of these very values. Many anti-colonial struggles were waged under the banners of self-determination, socialism and human rights, all of which are Western legacies. Just as Egyptians, Iranians and Turks adopted and adapted the imperial culture that they inherited from the original Arab conquerors, so today's Indians, Africans and Chinese have accepted much of the imperial culture of their former Western overlords, while seeking to mould it in accordance with their needs and traditions.

言語帝国主義 (linguistic_imperialism) の英語批評によれば,英語も帝国(主義的な存在)であるということなので,その展開には「帝国のサイクル」が観察されて然るべきだろう.

英語はアングロサクソン人の小さな集団から始まり,1500年ほどかけて帝国主義的な言語へと発展してきた(第1段階).その過程で英語文化が育まれ(第2段階),英米の(旧)植民地の人々に受け入れられてきた(第3段階).現在,それら(旧)植民地の人々は,自分たちの使う英語変種を宗主国の英語変種と同等に扱うように求め始めている(第4段階).これにより,将来,宗主国は歴史的に保持してきた自らの英語変種の優位性を手放さざるを得なくなるだろう(第5段階).そして,英語文化そのものは繁栄と発展を続けていくことになる(第6段階).

「帝国のサイクル」というモデルを,このように単純に英語史に当てはめることが妥当かはわからない.しかし,英語の過去,現在,未来を考えるうえで非常に示唆に富むモデルである.

・ Harari, Yuval Noah. Sapiens: A Brief History of Humankind. 2011. London: Harvill Secker, 2014.

2017-07-18 Tue

■ #3004. 英語史は英語の成功物語か? [historiography][language_myth][linguistic_imperialism][official_language][complaint_tradition]

英語史を,1民族言語だった英語が偉大な世界語へと成長していく成功物語であると見る向きは少なくない.中世にはイングランドという一国のなかですらフランス語のもとで卑しい身分の言語にすぎなかったものが,近代以降に一気に世界に躍り出ていったという経緯を知れば,まさにシンデレラ・ストーリーに思えてくるかもしれない.

しかし,Romaine (54--55) によれば,この物語には3つの大きな皮肉と逆説がある.第1に,英語の母国であるイングランドは,大英帝国を築きあげ,世界中に英語を拡散させたものの,足下にあるともいえるアイルランド,スコットランド,ウェールズで今なお100%の英語化を果たしていないという現実がある.話者人口は少ないとはいえ,そこではケルト系諸語が話されているのだ.灯台下暗し,というべき皮肉だ.

第2に,英語が公用語として制定されているのは,Outer Circle の地域ばかりであり,Inner Circle の地域ではない(「#217. 英語話者の同心円モデル」 ([2009-11-30-1]),「#427. 英語話者の泡ぶくモデル」 ([2010-06-28-1])).このことは,英語を母語とする Inner Circle の地域(典型的には英米)において英語は事実上の公用語であり,ことさらに公言する必要もないからと説明されるが,アメリカでは,「#1657. アメリカの英語公用語化運動」 ([2013-11-09-1]) や「#256. 米国の Hispanification」 ([2010-01-08-1]) の記事で見た通り,現実的に英語公用語化という社会問題が持ち上がっている.英語を話す筆頭国において,これまで自明だった言語状況が変化してきているというのは,逆説的である.

第3に,英米をはじめとする主要な英語母語国において,標準英語を巡る "insecurity" が絶えないことが挙げられる.要するに,正用と誤用を巡る "complaint tradition" や "linguistic complaint literature" が今なお産出され続けていることだ.英語が世界的に「成功」したというのであれば,お膝元の英米などにおいて,言語としての基盤が揺らいでいるというのは,皮肉であり逆説でもある.

一見するところ華やかな「成功物語」の裏には,大いなる陰がある.

・ Romaine, Suzanne. "Introduction." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Cambridge: CUP, 1998. 1--56.

2017-07-17 Mon

■ #3003. 英語史が近代英語期で止まってしまったかのように見える理由 (4) [lmode][historiography][language_change][speed_of_change][phonetics][sound_change][variety][contact]

昨日の記事 ([2017-07-16-1]) に引き続き,標題の第4弾.後期近代英語期に対する関心と注目が本格的に増してきたのは,「#2993. 後期近代英語への関心の高まり」 ([2017-07-07-1]) で見たとおり,今世紀に入ってからといっても過言ではない.しかし,それ以前にもこの時代に関心を寄せる個々の研究者はいた.早いところでは,英語史の名著の1つを著わした Strang も,少なからぬ関心をもって後期近代英語期を記述した.Strang は,この時代に体系的な音変化が生じていない点を指摘し,同時代が軽視されてきた一因だとしながらも,だからといって語るべき変化がないということにはならないと論じている.

Some short histories of English give the impression that changes in pronunciation stopped dead in the 18c, a development which would be quite inexplicable for a language in everyday use. It is true that the sweeping systematic changes we can detect in earlier periods are missing, but the amount of change is no less. Rather, its location has changed: in the past two hundred years changes in pronunciation are predominantly due, not, as in the past, to evolution of the system, but to what, in a very broad sense, we may call the interplay of different varieties, and to the complex analogical relationship between different parts of the language. (78--79)

(音)変化の現場が変わった,という言い方がおもしろい.では,現場はどこに移動したかといえば,変種間の接触という社会言語学的な領域であり,体系内の複雑な類推作用という領域だという.

ここで Strang に質問できるならば,では,中世や初期近代における言語変化は,このような領域と無縁だったのか,と問いたい.おそらく無縁ということはなく,かつても後期近代と同様に,変種間の相互作用や体系内の類推作用はおおいに関与していただろう.ただ異なるのは,かつての時代の言語を巡る情報は後期近代英語期よりもアクセスしにくく,本来の複雑さも見えにくいということではないか.後期近代英語期は,ある程度の社会言語学的な状況も復元することができてしまうがゆえに,問題の複雑さも実感しやすいということだろう.解像度が高いだけに汚れが目立つ,とでも言おうか.つまり,変化の現場が変わったというよりは,最初からあったにもかかわらず見えにくかった現場が,よく見えるようになってきたと表現するのが妥当かもしれない.もちろん,現代英語期については,なおさらよく見えることは言うまでもない.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow